Francesco Filippini - Bollettino d'Arte

Francesco Filippini - Bollettino d'Arte

Francesco Filippini - Bollettino d'Arte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ERCOLE DA FERRARA ED ERCOLE DA BOLOGNA.<br />

L Vasari aveva tramandato la fama di un solo Ercole<br />

da Ferrara, pittore quattrocentista, e così si credette<br />

fino a quando, coi documenti pubblicati da L. Napoleone<br />

Cittadella (I), gli Ercoli diventarono improvvisamente<br />

due .<br />

.causa iniziale' dell' errore fu il Vasari stesso, che<br />

fece Erco1e 'discepo+o di Lorenzo Costa; aggravò poi<br />

l' errore il Baruffaldi (2), che disse Ercole Grandi<br />

figlio di Giulio Cesare e diede l'epigrafe della sua<br />

tomba in S . Domenico, con la data di morte del 153 I.<br />

n Cittadella, avendo trovato alcuni documenti col nome di Ercole di Antonio<br />

Roberti ed altri col nome di Ercole Grandi, fu indotto a distinguere i due<br />

pittori, cioè il Roberti, figlio di Antonio, pill antico, ed il Grandi, figlio di<br />

Giulio Cesare, pill moderno; il primo, soltanto pittore, il secondo, pittore ed<br />

architetto. Non valse al Cittadella l'aver scoperto un documento del 1530, in<br />

cui apparivano Polidoro e Girolamo, rispettivamente fratello e figlio «quondam<br />

magistri Herculis de Rubertis, alias de Grandis»; egli riferì questo documento ad<br />

Ercole Roberti, e così si ebbero un Ercole Roberti-Grandi ed un Ercole Grandi<br />

semplicemente. Si credette quindi che il Vasari avesse confuso i due artisti,<br />

dicendo Ercole da Ferrara creato del Costa, il che non poteva convenire al<br />

Roberti, morto nel 1496, mentre poteva convenire al Grandi, che sembrava vissuto<br />

anche nel principio del '500.<br />

Così, per evidenti ragioni cronologiche, il Roberti diventò il celebre<br />

pittore quattrocentesco, autore degli affreschi della cappella Garganelli in Bologna,<br />

che destarono l'ammirazione di Michelangelo, mentre al Grandi, scolaro<br />

di Lorenzo Costa, non si riuscì ad assegnare un posto conveniente nella storia<br />

dell'arte. n Venturi, considerandolo un artista di merito, poichè i documenti<br />

dicevano che egli nel 1495 era chiamato a fornire i disegni a Biagio Rossetti<br />

(I) Notizie 'i'elativ8 a Fe'i'mm, pp. 583-589; Ferrara 1868.<br />

(2) Le vite dei pittori e scultori .fe'i'raresi, voI. I, p. 144.<br />

7 - Bo/l. d' .1r1e.

5°<br />

per la basilica di S. Maria in Vado, e, pitl ancora, a dare il disegno per il<br />

monumento equestre del duca Ercole I, g li attribuì dapprincipio (I), seguendo<br />

in ciò il Morelli (2), la Pala Strozzi ed anche gli affreschi del palazzo Costabili ,<br />

come si conveniva ad un valente discepolo del Costa, ch e avesse già inteso<br />

l'influsso del nuovo stile. Più tardi g li tolse queste opere, assegnandogli, invece,<br />

alcuni quadri costeschi, di mediocre valore, ed annullando così di fatto la sua<br />

personalità artisti ca. Ciò parve a me contraddire ap ertamente a documenti di<br />

indubbia importanza, ch e rivelavano in Ercole Grandi un artista g ià fam oso n el<br />

1495, e n e assunsi quindi la difesa, con uno studio pubblicato negli «Atti e<br />

Memorie della R. Deputazione di Storia Patria p er le provincie di Romagna» (3).<br />

Feci notare ch e tutta la tradizione si era sempre imperniata sul n om e di<br />

Ercole Grandi, fino dalle fonti contempora nee; rilevai che il documento d el<br />

I 530, in c ui si parlava del figlio Gerolam o pittore, doveva riferi rsi al Grandi<br />

e non al R oberti; aggiunsi ch e il G ra ndi , g ià maestro nel 1489, in nessun<br />

m odo poteva dirsi discepolo del Costa, e ch e l'errore era derivato da un equivoco<br />

del Vasari, che aveva scambiato il Costa col Cossa, di modo ch e, anche<br />

se il pittore era in vita in principio del '500, tuttavia, rispetto all'arte, doveva<br />

essere creduto un puro quattrocentista, contemporaneo al Roberti; an alizzando<br />

quindi i documenti e constatando ch e il Grandi era chiam ato a dare il<br />

disegno del monumento equ estre del Duca estense, ment?'e era ancor vivo e<br />

sùjendiato alla stessa corte il Roberti, venni alla conclusione ch e il Grandi<br />

- - doveva essere l'E rcole d egno di fama, 'mentre al R oberti conveniva assegnare<br />

un posto inferiore. Il mio ragionamento era logico, m a si basava sopra un<br />

dato di fatto che sembrava inoppugnabile, ch e cioè i due Ercoli, p er quanto<br />

m olto v icini per tempo e lavoro, fossero due p ersone distinte.<br />

Di ciò non potevo dubitare, perchè il Venturi citava documenti, dai quali<br />

si ricavava ch e Ercole Grandi era ancor vivo n el 1505 e lavorava in Ferrara<br />

p er gli Estensi, m entre il Roberti era morto nel 1496. Si può, quindi, immaginare<br />

la mia meraviglia quando, riscontrate nell'archivio di Modena le note<br />

citate dal Venturi, trovai indicato sempre il nome di un MQ Ercole pittore, e<br />

mai quello di Ercole Grandi, e senza alcun indizio che valesse a identificarlo col<br />

Grandi! (4).<br />

(I) A. VENTURI, L'AI,te Ferrarese nel periodo d'Ercole I d'Este in « Atti e Memorie della<br />

R.' Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna», Bologna, 1889, pp. 395- 4°4;<br />

ERCOLE GRANDI, in « Archivio Storico dell'Arte », Roma, 1888; StrJria dell'Arte Italiana, voI. VII,<br />

parte 3 a , pp. 826 e segg.<br />

(2) Le opere dei maestri italiani nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, trad. italia na;<br />

Bologna, Zanichelli, 1886, p. II3.<br />

(3) IV Serie, voI. IV; Bologna 1914; Stabilimento poligrafico emilia no.<br />

(4) Archivio di Stato di Modena, Libro di G uardaroba,1505-I507, c. 102. «Per lavorare<br />

le stanzie per la Duchessa: a Erchules che mete a oro lire 3, a Ludoviço che m ete a oro<br />

lire 3; c. 104: a MQ E rchules depintore l. 2; c. I06, a MQ Erchules che mete d'oro I. 2,10, a<br />

Ludovicho depintore I. 2,10, ad Alberto depintore I. 2,10, a Michele Costa per carta e cola<br />

I. 0,10; c. 107: a Ludovicho che mete d'oro I. l ,IO, a Erchules che mete d'oro I. ;,10, ad Andrea<br />

che mete d'oro I. l , IO ; c. 109: a MQ Erchules depintore l. l,IO, a Ludovico depintore<br />

1. l,IO, a Andrea depintore I. l,IO; c. III: a Ludovicho depintore per la guardaroba I. l,IO, a<br />

Erchules depintore l. l,IO, ad Andrea depintore I. l,IO, a Michele Costa I. 0,15. Seguono poi<br />

molte note in cui appaiono dipintori per la g uardaroba, per la Chiesa degli Angioli e per le<br />

camere in Castello, Michele Costa, MQ Andrea e Ludovico o MQ Bigo Manzulin, che veramente<br />

sembrano essere i pittori principali al servizio degli Estensi in questo tempo.

.\<br />

- SI -<br />

Dirò fra p oco chi possa essere questo E rcole che lavorava a Ferrara nel<br />

1505; intanto il principale puntello ch e sosteneva la v ita di Ercole Grandi in<br />

principio del '500 è venuto a m ancare, ed ora tutti g li alt ri cadono facilmente.<br />

Così la nota del 3 agosto 1496, p osteri ore alla morte del R oberti e q uindi<br />

rife rita al Grandi, è una nota postullla di pag-amento p er la stima di un quadro,<br />

come, del resto, aveva sosp etta to a nch e il Venturi . Di fa tti, le note cessano<br />

subito dopo completam ente p e r qualsiasi E rcole. Il documento del 1499, in cui si<br />

p a rla del disegno« magistri Herculi s de G randis p ictoris» per il monumento equestre<br />

che si costruiva, no n rivela affatto che l'a rtista fosse vivo, perchè si poteva<br />

Fig. 1. - Ercole cla Ferrara -- Miracoli cii S. Vincenzo Ferreri.<br />

Pin acoteca Vaticana - Dettaglio.<br />

b e ni ssimo eseguire l'opera sopra il disegno di un artista già morto, nè v'era bisogno<br />

di indicarlo col quondam; sarebbe anzi strano ch e, m entre si eseguiva<br />

l'op e ra con gran dispe ndio, l'autore fosse sempre lontano da Ferrara; più strano<br />

ancora che egli , come mostra di credere il Venturi, se ne stesse allora modestamente<br />

a lavorare in Bologna nella bottega del Costa! Ho g ià dimostrato<br />

ch e il Vas ari intese parlare di Ercole da Ferrara come discepolo d el Cossa,<br />

e non del Costa, e q uindi anche questo puntello cade. Infine, l' epigrafe<br />

trascritta dal Baruffaldi dalla tomba di Ercole Gran di in S. D omenico, con la<br />

data di morte del 1531 (o, secondo un'altra trascrizione, del 1535!) è certamente<br />

sbagliata nel millesimo, p erch è vi sono documenti, già citati dal Cittad<br />

ella (I ), nei quali E rcole Grandi appare morto prima di quell'anno.<br />

(I) DoCZtmenti per la storia di Ferrara, p. I24: Atti ciel l ° novembre I525 e ciel 4 genn<br />

aio I527, in cui è ricorclato, « mag iste r Hiero nimus quoJtdam H e rculis cle Granclis, pictor».

- 52 -<br />

Nessun documento ci dà Giulio Cesare, come padre di Ercole Grandi, nè<br />

si riesce a capire donde il Baruffaldi l'abbia tratto.<br />

In breve, i due Ercoli hanno un cognome comune, ed anche un fratello,<br />

di nome Polidoro, comune; le notizze dell'uno e dell'altro, come vz'ventz", cessano<br />

nello stesso tempo, cioè dopo il 1496; quindi, con certezza matematica, i<br />

due Ercoli s'identificano. È probabile che il cognome Grandi sia stato adottato<br />

da Ercole ed aggiunto a quello paterno Roberti, in seguito ad eredità derivatagli<br />

dalla madre, di cui s'ignora il casato.<br />

È vero che Ercole si firmò de Robertù in alcune lettere, ma il secondo<br />

cognome finì per prevalere, - tanto dre t4a _STIa discendenza seguitò nel - figlio<br />

Girolamo col nome Grandi. Il caso non è nuovo: così, per es., avvenne per lo<br />

scultore Alfonso dei Cìltadella, che, dal nome materno, si chiamò poi Lo'mbardi.<br />

È necessario, quindi, correggere subito un errore, che ha avuto deplorevoli conseguenze,<br />

prima, fra tutte, quella di spezzare l'opera del maggior artista ferrarese.<br />

Bisogna, in altri termini, ricostruire ti pittore-arclzdetto.<br />

Il primo lavoro che si può riconoscere per suo è la predella coi miracoli<br />

di S. Vincenzo Ferrerio, che faceva parte dell'ancona dei Griffoni in S. Petroni<br />

o, e si trova ora nella Pinacoteca Vaticana.<br />

È aggiudicata a <strong>Francesco</strong> Cossa, autore delle figure grandi del quadro<br />

medesimo, ma il Vasari ed il Lamo la dissero espressamente opera d.i Ercole, suo<br />

discepolo (r). Infatti, se alcune figure richiamano quelle del Cossa a Schifanoia,<br />

moltissime altre, come ho già osservato, sono tipiche di Ercole; si nota<br />

già in questa predella la violenza drammatica della scena, ed una rara abilità<br />

nel disporre i -gruppi in vari piani, e negli scorci.<br />

Si osservi nella scena della donna risuscitata da S. Vincenzo il m eraviglioso<br />

gruppo di persone, quali viste di sohiena, quali di fronte o sfuggenti<br />

nell'ombra; veda si come si apra e parli la bocca del santo nell'atto di compiere<br />

il miracolo, e come si distenda la sua mano sul volto esangue della giovane nel<br />

completo abbandono delle forze; si noti la donna che accorre da destra, con<br />

una mossa delle gambe divaricate in salita, come si vedrà poi nel Cristo trascinato<br />

al Calvario, nella predella di S. Giovanni in Monte; si ammiri la donna<br />

che protende le braccia, urlando per lo spavento; la figura dellebbroso, seduto<br />

e curvo, imitato dal Mantegna; il gruppo dei tre uomini burberi, con facce<br />

ossute e squadrate; la figura muliebre alta e slanciata, coll'esile collo, in atto<br />

di salire i gradini di un tempio, traendosi dietro un bambino, e si finirà per<br />

riconoscere che siamo dinanzi ad un artista che ha temperamento diverso dal<br />

Cossa, un disegno più secco, un altro modo di concepire e di rappresentare<br />

un'azione. È interessante riguardare sopratutto lo svolgersi vivace di svariate<br />

ed eleganti architetture. Nella scena dell' incendio, (fig. r) gli edifizi, piuttosto<br />

che in ruina, ' sembrano in costruzione; per quanto capricciosi, non sono mai<br />

irreali o fantastici, come nei paesaggi del Cossa, e rivelano lo studio dal vero<br />

e il sentimento proprio di un architetto. Nel primo sfondo pare che si profili<br />

l'ardita torre degli Asinelli. Certamente Ercole può aver imparato dal Cossa,<br />

figlio di un muratore, i principii di architettura; egli ebbe sott'occhio anche<br />

( I) Anche il M O RELLI (op. cit., p. II2) giudicò la predella opera di Ercole, quando essa<br />

portava ancora la vecchia attribuzione a Benozzo Gozzoli. Vedi le magnifiche riproduzioni di<br />

questa predella nell'opera « La Nuova Pinacoteca Vaticana» di P. D 'Achiardi; Istituto italiano<br />

di arti grafiche, Bergamo,

- 53 -<br />

la tela con l'Annunciazione, già nella chiesa dell'Osservanza a Bologna ed ora<br />

a Dresda, che è attribuita al Cossa, (Cfr. Venturi, Storia dell'Arte Italiana, VII,<br />

3, fig. 480). Qui la scena si svolge tra solide arcate, con una cornice di forma<br />

tipica, a fascio di. canne, come si vede anche nel primo edificio a sinistra nella<br />

predella vaticana, mentre lo sfondo è dato da una strada, con case e dettagli<br />

ricavati proprio dal vero. Sembra che il giovane pittore ferrarese abbia molto<br />

studiato su . disegni di artefici toscani, e, del resto, poteva già ammirare alcuni<br />

splendidi esempi di architettura del nuovo stile sia in Ferrara sia in Bologna.<br />

Anche nel quadro « La Raccolta della manna» giudicato 1-ma delle opere<br />

giovanili di Ercole, le capanne degli Ebrei, ch e campeggiano nello sfondo, sembrano<br />

veri modelli di costruzione<br />

in legname. Nella Pala Portuense,<br />

che è a Brera, l'arco è direttamente<br />

impostato sui capitelli, con le catene<br />

di rinforzo; e tutto ciò rivela<br />

un severo senso architettonico,<br />

esplicato con linee semplici. Il<br />

trono poligonale, sorretto da esili<br />

colonnine, ha lo stesso sch ema del<br />

tempi etto, che si nota nell'ultima<br />

scena della predella vaticana. In<br />

questa tela, specie nei santi solenni<br />

e ieratici ai lati del trono<br />

della Vergine, sono ancora evidenti<br />

g l'influssi del Cossa, ma nei finti<br />

bassorilievi, con scene della vita<br />

di Cristo, già Ercole si abbandona<br />

liberamente alla sua maniera tumultuosa<br />

e drammatica. La distinzione<br />

precisa delle opere che ap<br />

partengono al maestro e al discepolo<br />

è ancora in pq.rte da farsi.<br />

Ad es. la vetrata di S. Giovanni<br />

in Monte, coll'ispirato S. Giovanni<br />

Fig. 2. - E rcole da F errara - Parte del «Transito<br />

della Vergine ». Copia degli affreschi Gargane1li,<br />

al Louvre, col ritratto del pittore.<br />

evangelista, era fin qui attribuita al Cossa, anche in virtù di una sigla Ca /,<br />

interpretata come firma, m a io credo più giustél. l'interpretazione data dallo<br />

Zucchini (I ), ch e riconosce in q uelle lettere la sigla del Cabrini, vetraio, autore<br />

probabile della vetrata stessa. D'altronde, un documento del 148 I dimostra<br />

che Annibale Gozzadini lasciava disposizioni per l'opera, ancora da<br />

eseguirsi; e nel 148 I il Cossa era certamente morto; conviene quindi asse·<br />

gnare ad Ercole il disegno della maestosa e forte figura del santo evangelista.<br />

Non molto dopo, Ercole dovè compiere la mirabile predella dell'altare maggiore<br />

nella stessa chiesa, ch e rimane il suo capolavoro, dopo che sono andati distrutti<br />

i grandiosi affreschi della cappella Garganelli. Di questi abbiamo alcuni<br />

frammenti di copie in tela, eseguite dopo che le pitture erano già state tagliate<br />

dal muro, in grandi quadri. Una copia, con p arte della scena della<br />

Crocifissione, fu recentemente donata dal Berenson alla città di Bologna, ed<br />

(I) ZUCCHINI GUIDO, Co"municazione letta alla R. Deputazione di Storia per la Romagna, I 9 I 6.

- 54-<br />

è visibile nella sacrestia di S . Pietro. U n'alt ra copia è al L ouvre, n. J 677, e<br />

rappresenta q uattro personaggi, al naturale, in un m agnifico sfondo architettonico<br />

(fig. 2) La tela era attribuita alla scuola di Luca Signorelli; il Venturi<br />

l'ascrisse alla scuola di Melozzo; ma g ià il Morelli (op . cit., pago J 12) vi<br />

aveva ravvisato lo stile eli E rcole. R ecentemente il Gamba (I) aggiunse nuove<br />

osservazioni in favo re di questa opini o ne.<br />

Posso, fortunatamente, toglie re q ualsiasi dubbio, in forza di un documento,<br />

che l"Ìvela com e il quadro si conservava nell'episcopato di Bologna.<br />

L'Oretti così ne scriveva, nel 17 84, al cardinal Giovannetti (2). « ·La pittura<br />

su tela con due ritratti, con a ltre fig'ure come è il vero, probabilmente è opera<br />

di Ercn1e Grandi, detto E rcole da Ferra ra, ch e sarà un p ezzo dei dipinti ch e<br />

:erano n ella cappella elei Garganelli della t hiesa m etrop olita na d i S. Pietro di<br />

'Bologna, Tra detti dipinti v'era il Transito d ella Madonna, con due ritratti,<br />

cioè di D om enico Garganelli , ch e fece dipingere eletta capp ella, e quello di<br />

Ercole G randi che li dipin'ie, dze semb1'a quello col ferraiolo nero, e quello con<br />

veste rossa il Gm'gane/lo », Si può, quindi, esser li eti ch e la fo rtuna ci .abbia<br />

conservato un riflesso della fisonomi a del celebre a rtista, appena t rentenne,<br />

non indegno di compa rire accanto al suo munifico protettore (3) .<br />

Si può an che osserva re ch e questi ritratti, sia p er l'atteggiamento sia per<br />

la partitura dei colori n elle vesti, sono molto simili ai ritra tti dei G riffoni nella<br />

prima scena deLla predella vatican a, e ciò può servire di comprova p e r attribuire<br />

ad Ercole quest'opera, come si è detto,<br />

Ma la tela del Louvre è interessante sopra ttutto per il magnifico sfondo<br />

architettonico, ch e p ermette d'istituire confron ti stili stici con l'architettura della<br />

chiesa di S , Maria in Vado, di cui E rcole elette il di segno. La chiesa di S, Maria<br />

in Vado è ancora in gran p arte intatta, com e l'a rtista l'ideò, e mi piace qui<br />

riportare un brano della bella descrizione, ch e ne ha data Giovanni G-iuseppe<br />

Regg iani (4;, vale nte ec! appassionato critico ferrarese, purtroppo da poco tempo<br />

rapito ai suoi prediletti studi : « L'esterno, un po' massiccio, ornato eli cornici<br />

e di pilastri in cotto, mostra a ncora n el prospetto a tre campi dell.a nave tra nsversa<br />

il modello della facciata ori g ina ri a, simile a tutte le altre sin Cl'one di<br />

Ferrara; il vasto interno ha tre navi, divise da due inte rcolonni di sei archi<br />

ciascuno, con colonne poggiate sopra dadi assai alti, in risponden za di altretali<br />

contro le pareti delle 'navi mino ri , ' un transetto fianchegg iato da cappelle, un<br />

vasto presbiterio quadrato, terminato dall'abside, e, malgrado soffitti piatti<br />

(I) Ercole Ferrarese, in « Rassegna <strong>d'Arte</strong> », settembre I9 T5 .<br />

(2) Biblioteca Comunale di Bologna, ms. n. I 23, pp. 230-23I: Copia di una m e moria data<br />

all'eminentissimo sig nor cardinale Giovannetti li IO febbraio T7 84, sopra una sua pittura nell 'arcivescovato<br />

di Bologna, di mia mano, col mezzo del signor Iacopo Calvi.<br />

(3) Il ritratto di Ercole, nell'edizione del Vasari, per quanto grossolanamente inciso, deriva<br />

da questo dell'affresco, come si può capire dalle fattezze giovanili del volto, col naso al,<br />

quanto ricurvo in dentro, dai lunghi capelli a riccioli , dalla foggia della veste e del berretto<br />

a cocuzzolo. Qua nto al ritratto del Garganell i, vi si deve riconoscere non già il vecchio D omenico,<br />

com e disse il Vasari, ma il figlio suo Bartolomeo, che fece seguita re ad Ercole gli<br />

affreschi dell a cappell a, ricompensandolo lautamente. L'effigie di D omenico si ha nella sua<br />

lastra tombale, ora al Museo Civico, eseguita, a mio credere, su disegno del Cossa. Per la<br />

t raduzione in marmo si può benissimo pensare allo sCL:ltore Domeni co F risoni, sopra nno minato<br />

il duca, che lavorò egregiamente la cancellata della cappella stessa dei Garganelli, in stile del<br />

rinascimento, come ricorda il Lamo, e fu poi ricondotto a F errara da E rcole, come narra il<br />

Vasari, che molto loda il sopradetto scultore.<br />

(4) G. G . REGGIANI, Ercole da Ferrara in « Miricae », 20 gennaio I915.

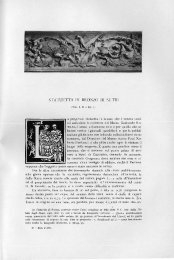

55 -<br />

delle navi maggiori e l'appiattimento della cupola sul centro della crociera,<br />

riesce arioso, leggero, pittoresco quale in nessun'altra chiesa di F errara. Il pittoresco,<br />

anzi, soverchia il senso strettamente architettonico ». (fig. 3).<br />

La chiesa sarebbe, infatti, più slanciata ed armonica, se non fosse stata appiattita<br />

la cupola, e se i canonici di S. Maria in Vado, anzichè preferire, come<br />

fecero per economia, il progetto col soffitto, si fossero attenuti al disegno con<br />

la nave maggiore a volta, che Ercole aveva pur dato.<br />

In ogni modo, il restauro d ell'insigne monumento s'impone come opera in<br />

tutto possibile e degna (I).<br />

Fig. 3. - Ercole da Ferrara Basilica cii S. Maria in Vado in Ferrara.<br />

La tipica squadratura degli spazi (anche nell'esterno della chiesa vi sono<br />

riquadri in cotto, che sembrano quasi cornici per accogliere tele od arazzi) l'uso<br />

d'impostar l'arco sopra un pulvino o sulla trabeazione, come aveva già insegnato<br />

il Brunelleschi, il capitello di ordine composito, con semplice giro di foglie<br />

che lasciano scoperta parte del fusto, mi sembrano sufficienti elementi di analogia<br />

stilisti ca tra le architetture dipinte sulla tela del Louvre e quelle di<br />

S. Maria in Vado. Con ciò si ha la comprova che l'autore degli affreschi Garganelli<br />

è lo stesso Ercole Grandi che dette i disegni per la basilica estense.<br />

Purtroppo, il monumento del Duca Ercole I, al quale sarebbe stata .per<br />

sempre raccomandata la fama dell' artista geniale, non potè essere innalzato,<br />

mentre già nel 1503 tutti i dettagli ornamentali erano compiuti, pronte le<br />

colonne, formato il modello del cavallo! Un'incisione, inserita nel Maresti (2}<br />

(I) Cfr. La superstruttura di S. lIlaria in Vado, articolo postumo di G. G. REGGIANI,<br />

pubblicato per l'anniversario della sua morte nella « Gazzetta Ferrarese », 7 dicembre 1916.<br />

(2) Teatro genealogico et historico delle antiche et illustri famiglie di Ferrara, di ALFONSO<br />

MARESTI, Ferrara 1681, tomo II, pago 152. Nella base del monumento si leggono le lettere Hr Dx

- 59 --<br />

Nel I5I 8 M O Ercole dipinse la figura di S. Giacomo sopra la porta maggiore<br />

della chiesa omonima (I), ma purtroppo, oggi, questa immagine, sconciata<br />

dai restauri, non offre base per confronti stilistici. Nel I52I Ercole Banci firmaya<br />

una tavola per l'altar maggiore della chiesa di S. Cecili a, con la rappresentazione<br />

del « Cristo risorto» (2). Il quadro era attribuito al Francia, ma<br />

quando fu rimosso e passò in casa dell'abate Branchetti, famoso antiquario,<br />

l'Oretti potè ' per il primo vederne la firma: Hercules Bancis faàebat (3 ).<br />

lo non credo che questa grande pala, già in mano di abilissimi antiquari<br />

alla fine del '700 (4), sia andata perduta. Penso ch e sia quella stessa che si<br />

trova attualmente a Roma, nella chiesa<br />

di S. Nicola in carcere Tulliano, e preci·<br />

samente nella cappella del principe Aldobrandini,<br />

in fondo alla nave destra (fig. 5).<br />

La tavola, per la forma e le dimensioni,<br />

(alt., m. 3,60; largh., m , 2,60) mostra già<br />

di aver appartenuto ad un altare maggiore,<br />

e rappresenta il « Cristo risorto », poichè<br />

g li elementi iconografici non sono precisi<br />

nè per un' « Ascensione» n è per una<br />

« Risurrezione »; ma la figura del Cristo<br />

con la bandiera è proprio quella del Cristo<br />

risorgente dalla tomba. Per le dimensioni,<br />

la tavola si adatta bene alla parete di<br />

fondo della chiesa di S. Cecilia; sembra<br />

però che essa sia stata alquanto raccorciata<br />

nel lato inferiore. Così se ne sarebbe andata<br />

anche la firma di Ercole Banci; nè<br />

ciò può far meraviglia, poichè, per vendere<br />

il quadro, era meglio lasciar sussistere<br />

l'attribuzione fatta dal Malvasia al<br />

Francia. Non ostante le ricerche eseguite<br />

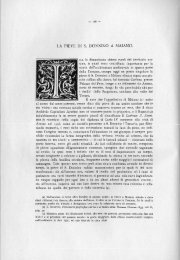

baro, il Calcina. ed il Bianchino I il Fl"anza, il Banci Fig. 4. - Ercole da Ferrara.<br />

e il cardinal Grimano ». Non voglio però nascono Incisione del monumento di Ercole I d'Este.<br />

dere che il Casio potrebbe riferirsi non al pittore<br />

Ercole Banci, ma al fratello suo Bartolomeo, lodato in altro sonetto tra quelli che ebbero cognizione<br />

di medaglie e di sculture e bene oprarono oro ed argento.<br />

(I) Biblioteca Com. di Bologna, Ms. ORETTI, n. I49; estratti di un libro di spese della sacrestia<br />

di S. Giacomo, I507-I522.<br />

(2) li 25 settembre I521, M O Ercole figlio di M O Giacomo de' Banci diede ad indorare a<br />

Lorenzo q. Antonio, cartario, un' ancona di legno, fatta da M O Andrea del Sega, « que est<br />

Thome Salaroli et quam vadit ad altare maius sancte Cecilie de Bononia», per il prezzo di L. 50.<br />

L'ancona doveva servire senza dubbio per la pala già dipinta dal Banci, per Tommaso Salaroli,<br />

succeduto ai Bentivoglio nel patronato di S. Cecilia. Il doc. è tra i rogiti di Melchiorre<br />

Beroaldi (Auh. 1totarile, caps IV, alla data) e mi fu cortesemente indicato dal prof. Sighinolfi.<br />

(3) Cfr. ORETTI, ms. n. I23, pago 220.<br />

(4) La tavola è segnata anche in un foglio- catalogo di quadri antichi esposti in vendita,<br />

con la stima di scudi 30, insieme con due tavole oblunghe con S. Pietro e S. Paolo, che erano<br />

ai .lati dell'altar maggiore di S. Cecilia; Cfr. Ms. Giordani, caps. XXXIV, n. 25, nella Biblioteca<br />

Com. di Bologna. Qui, però, le misure indicate della figura del Cristo non corrisponderebbero<br />

esattamente con quelle del quadro di Roma.<br />

L a Guida del 1782 (p. 58) dice che questa tavola, col Cristo risorto, si vedeva in casa<br />

Ercolani; da qui, dunque, dovrebbe essere passata a Roma.

- 60-<br />

negli archivi di Roma, non è stato, finora, possibile accertare la provenienza<br />

del quadro, e perciò manca un elem ento essenziale per la sua identificazione.<br />

Il Venturi (I) assegnò la tavola al Costa, che l'avrebbe forse eseguita<br />

quando andò a Roma, come ambasciatore del Senato bolognese al p apa, insieme<br />

con altri gentiluomini, nel 1503 . . Ma ognuno vede come sia poco probabile ch e<br />

in questa circostanza il Costa abbia dato mano ai pennelli. D'altronde, il quadro<br />

non è ricordato mai nelle antich e g uide di R oma.<br />

Il Colasanti (2 ), studiandolo attentamente n ei caratteri stilistici, vi h a riconosciuto<br />

la mano del Chiodarolo, a cui sono attribuiti, nella chiesa di S . Cecilia,<br />

due affreschi, quello con la scena d.eIr Angelo che incorona Cecilia e Valeriano e<br />

l'altro della Santa dinanzi al prefetto Alm achio, di pregevole fattura per leggiadria<br />

e colorito (3). Ma si noti che per questa attribuzione a Giovan Maria Chioda-<br />

1'010 non v'è nessuna testimonianza sicura. Non lo dice il Lamo, (1560) che<br />

pure h a dato i nomi degli altri quattro ' pittori che dipinsero g li affreschi della<br />

cappella, cioè il Francia , il Costa; il Tamarocci e Amico Aspertini. Il Chiodarolo<br />

non è nemmeno n ominato dall' Achillini, nel Viridario (15 13), e l'omissione sem bra<br />

davvero inspiegabile, trattandosi di un pittore che avrebbe molto lavorato per i<br />

B entivoglio, mentre è nominato Cesare T amarocci, a rtista mediocre e grossolano.<br />

F ra Leandro A lberti ricorda il Chiodarolo, degno pittore ed anche scultore,<br />

p erch è pare che lavorasse intorno all'arca di S . Domenico nel 1528 (4). Il Malvasia<br />

afferma di aver trovato il suo n om e tra i discepoli del Francia (5 ).<br />

Il primo che faccia il nom e del Chiodarolo per gli affreschi di S. Cecilia<br />

è il Cavazzoni (6) e, dopo di lui, il Masini (7), senza precisare i<br />

quadri dipinti. Solo il Malvasia precisò l'opera : « . fece il Chiodarolo l'angelo<br />

coronante di ghirlande g li sposi » '(8), e la notizia fu così accetta ta da tutti.<br />

Ma il Malvasia è fo nte poco sincera in proposito; per g li affreschi di S . Cecilia<br />

volle dare tutto il merito al Franciçt, non solo facendo concorrervi il figlio suo<br />

Giacomo, ma asserendo perfino che il Francia aveva dato i· disegni al Costa !<br />

L'attribuzione dunque étl Chiodarolo non è data da nessuna fonte contemporanea,<br />

o, almen o, del '500 ; risale al '600, ed è, quindi, da considerarsi tardiva.<br />

Anch e accettando come vere le due notizie piìl attendibili, ch e cioè il Chio da-<br />

1'010 sia stato discepolo del Francia ed abbia lavorato anch e da scultore, queste<br />

non convengono all'autore d ei delicati affreschi, i quali rivelano piìl l'influsso<br />

del Costa che del Francia, e nulla presentano di stile scultorio, anzi indicano<br />

un arti sta ch e h a le qualità più eminentemente pittoriche, in confronto di tutti<br />

gli altri ch e lavorarono nella capp ella stessa!<br />

(I) Storia dell'Arte I taliana, voI. VII, parte III, pago 789.<br />

(2) A RDU1NO COLASANTI, Ult qztadro del Chiodarolo nella Chiesa di S. Nicola in carcere a<br />

Roma in « L 'Arte », 1910, p. 382.<br />

(3) G. FR1zzoN1, Gli affreschi di S. Cecilia, in « Arte Italiana del Rinascimento », Milano,<br />

D umolard, 1891.<br />

(4) Storia d'Italia (ediz. del 1561 ) pago 336; BUMALDo, « Minervalia Bon. », p. 251; 1528,<br />

Ioannes Maria Chiodarolus, sculptor nominandus, qui circa Dominici arcam marmoream adlabo<br />

!avit, ut testis est Fr. Leander Alberti in Historia Bononiensi.<br />

(5) L e pitture di Bologna dell'Ascoso, 1686, pago 90.<br />

(6) Le pitture e sculture notabili ecc. Bibl. Com. di B ologna, ms. n. 1343, p. IO; S. Cecilia:<br />

({ molte storie fatte a fresco, parte di <strong>Francesco</strong> Francia et parte di Lorenzo Costa et ChiodarQlo<br />

et tre di Amico ».<br />

(7) Bologna perlustrata, 1666, pago 627.<br />

(8) Op. cit., parte II, p. 90.

tanto è vero che la Guida del 1782, (1) per correggere l'errore del Malvasia, che<br />

attribuiva al Francia l'ancona dell'altar maggiore di S. Cecilia, ricorda che essa<br />

era, invece, di un certo Ercole, forse del Grandi di Fe1'rara. Il nome dunque di<br />

Ercole Banci non contava più nulla; l'astro m aggiore aveva totalmente eclissato<br />

il minore!<br />

Si può anche credere che il Vasari, come fece confusione tra il Cossa ed il<br />

Costa, così abbia confuso l'Ercole ferrarese, creato del Cossa, con l'Ercole bolognese,<br />

creato del Costa, d el quale qualche lode poteva bene esser giunta al suo orecchio.<br />

E così è davvero definita la questione dei due Ercoli, perchè, pur troppo, l'Ercole<br />

creato del Costa ed unito al Mazzolino ha dato vita ad un secondo Ercole<br />

ferrarese, che, per alcuni documenti, male interpretati, sembrava potersi distinguere<br />

da Ercole Roberti.<br />

(3) Pittlere, sculhere ed architetttere ecc., Bologna, 1782, p. 58.<br />

FRANCESCO FILIPPINI.