Relazione generale - Provincia di Taranto

Relazione generale - Provincia di Taranto

Relazione generale - Provincia di Taranto

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong><br />

POR PUGLIA 2000-2006 Mis. 1.6 linea <strong>di</strong> intervento 1/c<br />

Regione Puglia<br />

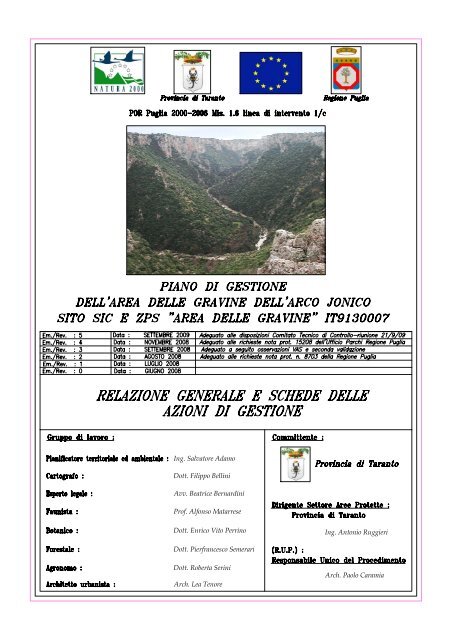

PIANO DI GESTIONE DELL’AREA DELLE GRAVINE DELL’ARCO<br />

JONICO SITO SIC E ZPS “AREA DELLE GRAVINE” IT9130007<br />

RELAZIONE GENERALE E SCHEDE DELLE AZIONI DI GESTIONE

INDICE<br />

INTRODUZIONE............................................................................................................................5<br />

PREMESSA...................................................................................................................................7<br />

1. COS’È IL PIANO DI GESTIONE : IL QUADRO NORMATIVO E METODOLOGICO DI RIFERIMENTO8<br />

1.1. Le Direttive Uccelli e Habitat.....................................................................................10<br />

1.2. Natura giuri<strong>di</strong>ca e finalità del PdG ...........................................................................11<br />

1.3. Rapporto tra PdG e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione. La valutazione <strong>di</strong> incidenza 12<br />

1.3.1. Il PdG e la pianificazione comunale ................................................................13<br />

1.3.2. Il PdG ed il PTCP ............................................................................................14<br />

1.3.3. Il PdG ed il PPTR ............................................................................................15<br />

1.3.4. Il PdG ed il Piano Strategico Territoriale <strong>di</strong> Area Vasta..................................15<br />

1.4. Struttura e contenuti del PdG ....................................................................................16<br />

2. QUADRO CONOSCITIVO ........................................................................................................18<br />

2.1. Ubicazione geografica e descrizione dei confini .......................................................18<br />

2.2. Clima regionale e locale.............................................................................................19<br />

2.3. Geologia e geomorfologia ..........................................................................................19<br />

2.4. Idrologia......................................................................................................................20<br />

2.5. Descrizione biologica .................................................................................................20<br />

2.5.1. Schede Natura 2000 : verifica e aggiornamento ..............................................20<br />

2.6. Atlante del territorio ...................................................................................................29<br />

2.6.1. Copertura del suolo, vegetazione e habitat ......................................................29<br />

2.6.2. Tipologie vegetazionali....................................................................................29<br />

2.6.2.1. Formazioni forestali ..........................................................................30<br />

2.6.2.2. Formazioni arbustive.........................................................................31<br />

2.6.2.3. Formazioni erbacee ...........................................................................32<br />

2.7. Stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario ...........34<br />

2.7.1. Habitat ...........................................................................................................34<br />

2.7.2. Flora ...........................................................................................................37<br />

2.7.3. Fauna ...........................................................................................................37<br />

2.8. Descrizione socio economica .....................................................................................38<br />

2.8.1. Popolazione ed occupazione ............................................................................38<br />

2.8.2. Uso del suolo ed agricoltura ............................................................................40<br />

2.9. Uso del suolo e proprietà comunali ...........................................................................48<br />

2.10. Tipologie <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> utilizzabili per il sito..........................................................55

2.10.1. Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 – Puglia, finanziato dal Fondo Europeo<br />

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)......................................................55<br />

2.10.2. LEADER..........................................................................................................56<br />

2.10.3. Programma Operativo FESR 2007-2013 - Puglia, finanziato dal Fondo<br />

Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)....................................................57<br />

2.10.4. Fondo Sociale Europeo (FSE) .........................................................................57<br />

2.10.5. LIFE + ...........................................................................................................58<br />

2.10.6. 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7)....................................................58<br />

2.11. La pianificazione urbanistica comunale........................................................59<br />

2.12. La normativa urbanistica nelle aree agricole – Zone omogenee “E” ..........60<br />

2.12.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta ...................................................................................60<br />

2.12.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano .......................................................................................61<br />

2.12.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa............................................................................................62<br />

2.12.4. Comune <strong>di</strong> Laterza...........................................................................................63<br />

2.12.5. Comune <strong>di</strong> Massafra ........................................................................................66<br />

2.12.6. Comune <strong>di</strong> Mottola ..........................................................................................67<br />

2.12.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello ...................................................................................69<br />

2.12.8. Comune <strong>di</strong> Statte..............................................................................................72<br />

2.13. In<strong>di</strong>cazioni urbanistiche per il Piano <strong>di</strong> Gestione del Territorio del SIC/ZPS<br />

“Area delle Gravine”..................................................................................................74<br />

2.14. Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito<br />

..........................................................................................................................75<br />

2.14.1. Comune <strong>di</strong> Castellaneta ...................................................................................77<br />

2.14.2. Comune <strong>di</strong> Crispiano .......................................................................................78<br />

2.14.3. Comune <strong>di</strong> Ginosa............................................................................................79<br />

2.14.4. Comune <strong>di</strong> Laterza...........................................................................................80<br />

2.14.5. Comune <strong>di</strong> Massafra ........................................................................................81<br />

2.14.6. Comune <strong>di</strong> Mottola ..........................................................................................82<br />

2.14.7. Comune <strong>di</strong> Palagianello ...................................................................................83<br />

2.14.8. Comune <strong>di</strong> Statte..............................................................................................84<br />

2.14.9. Considerazioni .................................................................................................85<br />

2.15. Il paesaggio .....................................................................................................86<br />

2.15.1. I sistemi costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali...........86<br />

3. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE ..................................89<br />

3.1. HABITAT .......................................................................................................................89<br />

3.2. FLORA 90<br />

3.3. FAUNA .........................................................................................................................90<br />

3

3.3.1. Specie elencate negli allegati della Direttiva Uccelli ......................................91<br />

3.3.2. Specie elencate negli allegati della Direttiva Habitat ......................................92<br />

3.4. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />

evoluzione delle specie animali <strong>di</strong> importanza comunitaria.....................................93<br />

3.5. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />

evoluzione degli Habitat forestali e degli Habitat inclusi nella Direttiva Habitat<br />

92/43CEE....................................................................................................................93<br />

3.6. Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />

evoluzione delle specie vegetali <strong>di</strong> elevato valore biogeografico e conservazionistico<br />

..........................................................................................................................95<br />

3.7. Minacce e fattori limitanti..........................................................................................96<br />

3.7.1. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, specie su cui agiscono e<br />

rilevanza.........................................................................................................101<br />

3.7.2. Quadro riassuntivo <strong>di</strong> minacce e fattori limitanti, Habitat su cui agiscono e<br />

rilevanza.........................................................................................................102<br />

4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE..................................................................................103<br />

5. STRATEGIE DI GESTIONE...................................................................................................108<br />

6. AZIONI DI GESTIONE – SCHEDE TECNICHE.......................................................................109<br />

6.1. Elenco schede delle azioni .......................................................................................109<br />

6.1.1. Tabella delle schede in funzione delle specie target......................................112<br />

6.1.2. Sud<strong>di</strong>visione delle schede per strategie, specie e habitat..............................115<br />

6.1.3. Schede delle Azioni <strong>di</strong> gestione.....................................................................121<br />

ALLEGATI ............................................................................................................................230<br />

Allegato A : Tabelle fitosociologiche ..............................................................................231<br />

Allegato B : Acronimi delle forme biologiche, delle forme <strong>di</strong> crescita e dei tipi corologici<br />

...................................................................................................................................239<br />

Allegato C : Elenco della cartografia del sito SIC/ZPS “Area delle Gravine” allegata al<br />

Piano <strong>di</strong> Gestione......................................................................................................240<br />

4

INTRODUZIONE<br />

Il Territorio Ionico ha la storia del suo paesaggio incisa in due fattori: la natura e<br />

l’antropologia. Chi scende dalla Murgia dei Trulli incontra imme<strong>di</strong>atamente la profon<strong>di</strong>tà del<br />

Golfo <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> <strong>di</strong>steso verso l’orizzonte me<strong>di</strong>terraneo. Chi risale verso l’interno vede<br />

l’anfiteatro calcareo innalzarsi repentino verso l’altopiano murgese, in solo pochi chilometri si<br />

osserva un salto altimetrico da zero a 500 metri. Dal tavolato della Murgia dei Trulli sono<br />

visibili i solchi profon<strong>di</strong> delle “Gravine” scavati nei fianchi dell’altipiano che degrada verso lo<br />

Ionio magno greco.<br />

All’interno <strong>di</strong> questi fenomeni geologici caratterizzanti ha agito nel corso dei millenni l’uomo<br />

con una sintesi complessa e molteplice <strong>di</strong> civiltà e <strong>di</strong> culture. Da qui il risultato o<strong>di</strong>erno del<br />

paesaggio tarantino: composto da esistenze e preesistenze. Confronto imprescin<strong>di</strong>bile fra<br />

interventi determinati dalle esigenze dell’uomo ed elementi della natura inelu<strong>di</strong>bili:<br />

conoscenza e incomprensioni; incontri e contrasti. Così sul piano antropologico occorre<br />

considerare gli apporti interni, frutto dell’elaborazione delle popolazioni autoctone, ed i flussi<br />

<strong>di</strong> saperi, tecnologie e civiltà giunti, nel corso del tempo e da provenienze <strong>di</strong>verse,<br />

dall’esterno, in particolare dalle sponde delle varie rive del Me<strong>di</strong>terraneo: Balcani, penisola<br />

Egea, Me<strong>di</strong>o Oriente, Africa settentrionale.<br />

Gli stessi geo-tipi vegetali e faunistici trovano il loro ancoraggio nell’aria vasta del<br />

Me<strong>di</strong>terraneo, teatro <strong>di</strong> migrazioni e spostamenti stagionali (uccelli e pollini), così come<br />

esistono da questa parte dell’Adriatico paleospecie che ritroviamo nella Penisola Balcanica e<br />

fra la Macedonia e il Mar Nero (quercus troiana, o tipi <strong>di</strong> salvia, orchidee).<br />

In questo quadro geo-naturale e geo-culturale occorre collocare ogni aspetto paesaggistico,<br />

se<strong>di</strong>mento archeologico e valore antropologico, capaci nella loro sintesi <strong>di</strong> modellare il<br />

territorio <strong>di</strong>chiarato dalla Regione Puglia, alla fine del <strong>di</strong>cembre 2005, Parco Regionale della<br />

Terra delle Gravine.<br />

Occorre poi ricordare che nel 1993 con il riconoscimento dei Sassi <strong>di</strong> Matera e nel 1996 con<br />

il riconoscimento dei Trulli <strong>di</strong> Alberobello, l’Unesco ha incluso i due manufatti litici <strong>di</strong> questa<br />

area nella lista mon<strong>di</strong>ale dei beni tutelati dal prestigioso organismo della conoscenza e della<br />

scienza. Tale inclusione ha comportato una doppia in<strong>di</strong>cazione: da una parte ha collocato i<br />

due patrimoni a Mezzogiorno, quali istanza della storia delle civiltà e delle relazioni fra i<br />

popoli me<strong>di</strong>terranei e pertanto meritevoli <strong>di</strong> essere protetti, e dall’altra ha incoraggiato la<br />

politica del territorio a puntare le sue carte sull’Amor Loci, ovvero: salvaguar<strong>di</strong>a dei beni preesistenti<br />

e valorizzazione degli stessi sotto il profilo della conoscenza e del turismo. Per<br />

estensione ha invitato le popolazioni della Terra delle Gravine e dei Trulli, a ricostruire a<br />

partire dalla risorsa dei beni culturali la propria identità presente e futura.<br />

La Regione Puglia, nel 2005, con l’istituzione del Parco Terra delle Gravine, ha ritagliato un<br />

territorio che non a caso abbraccia la Murgia delle Gravine: Ginosa, Laterza, Castellaneta,<br />

Palagianello, Statte, Cristiano, Mottola, Massafra, San Marzano, Grottaglie, e monte la<br />

Murgia dei Trulli con i comuni <strong>di</strong> Martina Franca e Villa Castelli. L’intento non <strong>di</strong>chiarato è<br />

quello <strong>di</strong> mettere insieme i territori della “pietra scavata” che hanno dato vita ai villaggi<br />

5

upestri e quelli della “pietra costruita” che hanno dato forma ai tholos: trulli della Murgia.<br />

L’Unesco <strong>di</strong> Parigi e il Governo Regionale si sono ritrovati d’accordo sul medesimo<br />

obiettivo: il territorio delle Gravine e della Murgia, della civiltà Rupestre e dei Trulli, sono<br />

parte <strong>di</strong> un’unica civiltà culturale e antropologica. A partire da questa consapevolezza la<br />

comunità abitante sul territorio deve ragionare per costruire, ricostruire la propria identità<br />

umana ed economica, e riconsiderare il proprio sviluppo, basato sulla valorizzazione del<br />

patrimonio ambientale e culturale. Mettersi in pie<strong>di</strong> a partire da sé: ovvero essere consapevole<br />

<strong>di</strong> quello che si ha e quello che si vuole fare.<br />

Va da sé che l’istituzione del Parco Regionale Terra delle Gravine fornendo garanzie locali <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a e conservazione, in qualche maniera favorisce l’eventuale estensione del<br />

riconoscimento Unesco <strong>di</strong> Matera e Alberobello, al patrimonio del Rupestre e dei Trulli della<br />

provincia ionica. Intento perseguito dall’Assessorato alle Aree Protette della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Taranto</strong>, nei mesi in cui tale Ente ha la funzione <strong>di</strong> avviare la costituzione autonoma del<br />

Parco.<br />

6

PREMESSA<br />

Il Piano <strong>di</strong> Gestione del Sito <strong>di</strong> Importanza Comunitaria – Zona <strong>di</strong> Protezione Speciale (SIC-<br />

ZPS) “Area delle Gravine” è stato elaborato tenendo conto degli stu<strong>di</strong> svolti nell’ambito del<br />

Progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione<br />

della Natura, LIFE NATURA IT/99/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia:<br />

modelli <strong>di</strong> gestione” - Piano <strong>di</strong> Gestione Pilota relativo ai Siti d’Interesse Comunitario “Area<br />

delle Gravine” e “Gravine <strong>di</strong> Matera”.<br />

La <strong>Relazione</strong> Generale del Progetto aveva evidenziato la necessità <strong>di</strong> procedere alla redazione<br />

<strong>di</strong> uno specifico Piano <strong>di</strong> Gestione per l’area pugliese, data “la complessità delle<br />

problematiche <strong>di</strong> conservazione presenti nell’area delle gravine dell’arco ionico e<br />

l’inadeguatezza dei <strong>di</strong>versi strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale esistenti” (cfr. p. 9 del<br />

documento richiamato).<br />

A tal fine, la Regione Puglia ha affidato alla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> il compito <strong>di</strong> elaborare un<br />

Piano <strong>di</strong> Gestione per il SIC-ZPS “Area delle Gravine”, mettendo a <strong>di</strong>sposizione la<br />

documentazione richiamata.<br />

Le analisi svolte nell’ambito del Progetto LIFE sono state in questa sede opportunamente<br />

integrate, aggiornate e sviluppate con stu<strong>di</strong> specifici nei seguenti settori:<br />

• ambito legislativo: analisi e applicazione della normativa internazionale, comunitaria,<br />

nazionale e regionale;<br />

• ambito programmatico: status del sito, piani territoriali ed urbanistici presenti sul<br />

territorio, sistema infrastrutturale;<br />

• aspetti fisici: collocazione e confini del sito, clima, geologia e geomorfologia,<br />

idrologia;<br />

• aspetti biologici naturalistici;<br />

• aspetti socio-economici: attività antropiche interne ed esterne al sito, attività<br />

economiche della popolazione;<br />

• fonti <strong>di</strong> finanziamento: fon<strong>di</strong> comunitari, nazionali e locali finalizzati alla attuazione <strong>di</strong><br />

strategie <strong>di</strong> promozione e fruizione del territorio.<br />

• aspetti archeologici, architettonici, paesaggistici e culturali: caratteristiche e valori<br />

fisici, storici e culturali.<br />

7

1. COS’È IL PIANO DI GESTIONE : IL QUADRO NORMATIVO E METODOLOGICO DI<br />

RIFERIMENTO<br />

Il presente Piano <strong>di</strong> Gestione (in seguito PdG) relativo al SIC-ZPS “Area delle Gravine” è<br />

stato elaborato sulla base del quadro <strong>di</strong> riferimento normativo rilevante sul piano<br />

internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Si è in particolare tenuto conto, tra gli altri,<br />

dei seguenti atti:<br />

Fonti internazionali<br />

• Convenzione <strong>di</strong> Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna.<br />

• Convenzione <strong>di</strong> Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide <strong>di</strong> importanza<br />

internazionale.<br />

• Convenzione <strong>di</strong> Barcellona del 1976 per la protezione del mare Me<strong>di</strong>terraneo.<br />

• Convenzione <strong>di</strong> Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale<br />

d'Europa.<br />

• Convenzione <strong>di</strong> Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie.<br />

• Convenzioni <strong>di</strong> Rio de Janeiro del 1992 sulla Bio<strong>di</strong>versità e sull'uso sostenibile delle<br />

risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione.<br />

Fonti comunitarie<br />

• Regolamento 3226/82/CEE, mo<strong>di</strong>ficato dai Regolamenti 338/97/CE e 393/97/CE,<br />

relativo alla tutela delle specie in via <strong>di</strong> estinzione.<br />

• Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli).<br />

• Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva “Habitat”.<br />

• Decisione del Consiglio 93/626/CEE del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della<br />

Convenzione sulla <strong>di</strong>versità biologica.<br />

• Direttiva 97/49/CE, contenente mo<strong>di</strong>fiche all’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE.<br />

• Direttiva 97/62/CEE sull’adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva<br />

92/43/CEE.<br />

Fonti statali<br />

• Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e s.m.i.<br />

• Legge 157/1992, atto nazionale <strong>di</strong> recepimento della Direttiva “Uccelli”.<br />

• Legge 124/1994 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Bio<strong>di</strong>versità, con<br />

annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”.<br />

• D.P.R. 357/1997, mo<strong>di</strong>ficato dal D.P.R. 120/2003, atto nazionale <strong>di</strong> recepimento della<br />

Direttiva 92/43/CEE.<br />

• D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente, contenente l'elenco dei siti <strong>di</strong><br />

importanza comunitaria (SIC) e delle zone <strong>di</strong> protezione speciale (ZPS), in<strong>di</strong>viduati ai<br />

sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.<br />

• D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.<br />

• Decreto Legislativo 152/2006 “Testo Unico Ambientale” e s.m.i.<br />

8

• D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />

conservazione relative a Zone speciali <strong>di</strong> conservazione (ZSC) e a Zone <strong>di</strong> protezione<br />

speciale (ZSC)”.<br />

Fonti regionali<br />

• L.R. 19/1997 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella<br />

Regione Puglia”.<br />

• L.R. 116/2001 “Integrazione dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale 19/1997”.<br />

• L.R. 11/2001 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale in atti normativi, piani e<br />

programmi”.<br />

• L.R. 20/2001 “Norme generali <strong>di</strong> governo e uso del territorio”.<br />

• L.R. 25/2001 “Conferimento <strong>di</strong> funzioni e compiti amministrativi in materia <strong>di</strong><br />

urbanistica e pianificazione territoriale e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica”.<br />

• L.R. 24/2004 “Principi, in<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>sposizioni nella formazione del Documento<br />

regionale <strong>di</strong> assetto <strong>generale</strong> (DRAG)”.<br />

• L.R. 18/2005 “Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”.<br />

• R.R. 24/2005 “Misure <strong>di</strong> conservazione relative a specie prioritarie <strong>di</strong> importanza<br />

comunitaria <strong>di</strong> uccelli selvatici ni<strong>di</strong>ficanti nei centri e<strong>di</strong>ficati ricadenti in proposti Siti<br />

<strong>di</strong> importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (Z.P.S.)”.<br />

• L.R. 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento<br />

delle funzioni amministrative in materia ambientale”.<br />

• R.R. 15/2008 “Regolamento recante misure <strong>di</strong> conservazione a sensi delle <strong>di</strong>rettive<br />

comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni”.<br />

Sul piano metodologico, la stesura del presente PdG si è basata sui seguenti documenti<br />

conoscitivi:<br />

• Schede Natura 2000 e stu<strong>di</strong> eseguiti dalla Regione Puglia e dalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> sul<br />

sito;<br />

• Manuale delle linee guida per la redazione dei piani <strong>di</strong> gestione dei siti Natura 2000 del<br />

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura,<br />

nell’ambito del PROGETTO LIFE 99 NAT/IT/006279;<br />

• Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, Commission Européenne,<br />

DG Environnement, Octobre 1999.<br />

• “La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’articolo 6<br />

della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 2000”, documento preparato dalla Commissione<br />

Europea per sostenere gli Stati Membri nella propria politica <strong>di</strong> attuazione della Direttiva<br />

Habitat, 2000;<br />

• Sustainable Tourism And Natura 2000. Guidelines, Initiatives and Good Practices in<br />

Europe, DG Ambiente, Commissione Europea, 2000;<br />

• “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, Comunicazione della Commissione al<br />

Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle<br />

Regioni sul VI Programma <strong>di</strong> Azione per l'ambiente della Comunità Europea ,<br />

Commissione delle Comunità Europee, 2001;<br />

9

• “Piano <strong>di</strong> Azione a favore della bio<strong>di</strong>versità: conservazione delle risorse naturali”,<br />

Commissione Europea, 2001;<br />

• “Piano <strong>di</strong> Azione a favore della bio<strong>di</strong>versità: agricoltura”, Commissione Europea, 2001;<br />

• Decisione del Consiglio 93/626/CEE del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della<br />

Convenzione sulla <strong>di</strong>versità biologica.<br />

• Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato<br />

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla “Strategia tematica per la<br />

protezione del suolo”, Bruxelles, 22.9.2006 - COM(2006)231.<br />

• Proposta <strong>di</strong> Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per<br />

la protezione del suolo e mo<strong>di</strong>fica la Direttiva 2004/35/CE.<br />

Sono stati esaminati e presi in considerazione gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione urbanistica e<br />

territoriale presenti sul territorio; le Linee Guida per la Pianificazione Strategica Territoriale<br />

<strong>di</strong> Area Vasta, approvate con D.G.R. 1072/2007; la <strong>Relazione</strong> <strong>di</strong> aggiornamento “L’avvio del<br />

percorso <strong>di</strong> pianificazione strategica”, Pianificazione Strategica territoriale dell’Area Vasta<br />

Tarantina, Ottobre 2007.<br />

Sono state infine esaminate le seguenti Delibere della Giunta Regionale pugliese: D.G.R.<br />

1440/2003 (aggiornata con D.G.R. 1963/2004 e D.G.R. 1087/2005), che approva il<br />

programma regionale per la tutela dell’ambiente denominato “Programma <strong>di</strong> azioni per<br />

l’ambiente” allegato al provve<strong>di</strong>mento ai sensi dell’art. 4 L.R. 17/2000; D.G.R. 1328/2007,<br />

“Principi, in<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>sposizioni nella formazione del Documento regionale <strong>di</strong> assetto<br />

<strong>generale</strong> (DRAG)”.<br />

Le fonti richiamate hanno contribuito alla in<strong>di</strong>viduazione delle finalità, della struttura e dei<br />

contenuti del PdG, alla definizione delle procedure connesse alla sua elaborazione e<br />

attuazione, alla qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> questo strumento e alla chiarificazione dei rapporti<br />

tra esso e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale.<br />

1.1. Le Direttive Uccelli e Habitat<br />

Un ruolo essenziale ai fini della definizione del presente PdG va riconosciuto, a livello<br />

comunitario, alle citate Direttive Uccelli e Habitat e, a livello nazionale, agli atti normativi <strong>di</strong><br />

recepimento delle medesime.<br />

Si ricorda a riguardo che la Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici,<br />

ha ad oggetto la conservazione delle specie <strong>di</strong> uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio<br />

dell’Unione Europea. Essa si applica agli “uccelli, alle uova, ai ni<strong>di</strong> e agli habitat” (art. 1.2) e<br />

suo obiettivo primario è la tutela <strong>di</strong> determinate specie ornitiche attraverso la protezione degli<br />

habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale.<br />

La Direttiva in<strong>di</strong>vidua l’istituzione <strong>di</strong> “zone <strong>di</strong> protezione” o la creazione <strong>di</strong> “biotopi” quali<br />

misure per “ la preservazione, il mantenimento e il ripristino degli habitat” (art. 3.2) delle<br />

specie. Tali misure <strong>di</strong>sciplinano la cattura, l’uccisione, la <strong>di</strong>struzione dei ni<strong>di</strong> o delle uova, il<br />

<strong>di</strong>sturbo durante la ricerca del cibo nonché il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> commercializzazione <strong>di</strong> uccelli vivi o<br />

morti o parti <strong>di</strong> essi.<br />

10

La Direttiva 92/43/CEE si pone in continuità con il precedente intervento normativo<br />

comunitario e prevede la realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000: questa è<br />

costituita dall'insieme dei siti denominati Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS) e Siti <strong>di</strong><br />

Importanza Comunitaria (SIC), attualmente proposti alla Commissione Europea e che al<br />

termine dell'iter istitutivo saranno designati come Zone Speciali <strong>di</strong> Conservazione (ZSC). I<br />

siti così in<strong>di</strong>viduati garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino <strong>di</strong> habitat e <strong>di</strong><br />

specie peculiari del continente europeo, minacciati <strong>di</strong> frammentazione ed estinzione. La<br />

Direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati, in cui tuttavia gli habitat<br />

abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più<br />

evolute, eliminando le cause <strong>di</strong> degrado.<br />

Ogni sito Natura 2000 deve essere parte integrante del sistema <strong>di</strong> aree in<strong>di</strong>viduate per<br />

garantire a livello europeo la presenza e la <strong>di</strong>stribuzione degli habitat e delle specie<br />

considerate <strong>di</strong> particolare valore naturalistico.<br />

1.2. Natura giuri<strong>di</strong>ca e finalità del PdG<br />

Nel quadro sopra delineato, il PdG si pone come lo strumento attuativo delle misure <strong>di</strong><br />

conservazione degli habitat naturali e delle specie floro-faunistiche <strong>di</strong> interesse comunitario<br />

che, in base alla Direttiva Habitat, devono essere previste per le aree inserite nella Rete Natura<br />

2000.<br />

Il PdG è espressamente richiamato dall’art. 6 della Direttiva, secondo cui: “Per le zone<br />

speciali <strong>di</strong> conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure <strong>di</strong> conservazione necessarie<br />

che implicano all'occorrenza appropriati piani <strong>di</strong> gestione specifici o integrati ad altri piani <strong>di</strong><br />

sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali (…)”.<br />

In attesa della istituzione delle zone speciali <strong>di</strong> conservazione in Italia, il regime per esse<br />

previste si applica ai Siti <strong>di</strong> Importanza Comunitaria – Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (SIC-<br />

ZPS), come l’area delle gravine.<br />

Il PdG, come più in <strong>generale</strong> tutte le misure <strong>di</strong> conservazione, è strettamente funzionale alla<br />

realizzazione della finalità della Direttiva Habitat, che è quella <strong>di</strong> contribuire a salvaguardare<br />

la bio<strong>di</strong>versità me<strong>di</strong>ante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna<br />

selvatiche nel territorio europeo.<br />

Principale obiettivo del PdG, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva e<br />

dalle norme nazionali <strong>di</strong> recepimento - art. 4 D.P.R. 357/1997, mo<strong>di</strong>ficato e integrato dal<br />

D.P.R. 120/2003 - è dunque quella <strong>di</strong> garantire la presenza in con<strong>di</strong>zioni ottimali degli habitat<br />

e delle specie che hanno determinato l'in<strong>di</strong>viduazione del SIC-ZPS.<br />

In questo quadro, il PdG si pone come strumento operativo <strong>di</strong> regolamentazione degli usi del<br />

territorio finalizzato alla conservazione degli habitat e delle specie protette presenti nel sito.<br />

Esso opera come strumento <strong>di</strong> pianificazione settoriale, che richiede, quale con<strong>di</strong>cio sine qua<br />

non per la realizzazione degli obiettivi <strong>di</strong> tutela, il coinvolgimento e la con<strong>di</strong>visione dei<br />

soggetti pubblici e privati da esso a vario titolo coinvolti.<br />

11

Un punto irrinunciabile della filosofia dell’Unione Europea in tema <strong>di</strong> conservazione e<br />

sviluppo sostenibile locale è dato proprio dal coinvolgimento della popolazione: in questa<br />

prospettiva, il presente PdG è un documento aperto alla consultazione con i soggetti ad esso<br />

variamente interessati, in modo da assicurare eventuali integrazioni che potranno essere<br />

proposte dai singoli referenti e garantire quin<strong>di</strong> la piena operatività ed efficacia del PdG sul<br />

territorio.<br />

1.3. Rapporto tra PdG e altri strumenti <strong>di</strong> pianificazione. La valutazione <strong>di</strong><br />

incidenza<br />

Ai fini della realizzazione delle misure e azioni <strong>di</strong> conservazione da attuare e gestire<br />

attraverso il PdG, è in<strong>di</strong>spensabile una chiara definizione dei rapporti tra questo e altri<br />

strumenti pianificatori, previsti dalla normativa nazionale e/o regionale e variamente incidenti<br />

sul territorio del SIC-ZPS “Area delle Gravine”.<br />

A tale riguardo, si ricorda che parte del territorio interessato dal PdG coincide con l’area<br />

naturale protetta “Parco delle Gravine”, istituita con Legge Regionale 18/2005 “Istituzione del<br />

Parco naturale regionale “Terra delle gravine”.<br />

Gli strumenti <strong>di</strong> gestione del Parco previsti dalla Legge istitutiva, segnatamente il Piano<br />

Territoriale del Parco (art. 7), il Piano Pluriennale Economico-Sociale (art. 8) e il<br />

Regolamento (art. 9), non sono stati ad oggi adottati.<br />

Di questo dato si è tenuto conto in sede <strong>di</strong> elaborazione del PdG, che costituisce atto <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>rizzo per il (futuro) Piano Territoriale del Parco, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.<br />

144 del 26.02.2007. In particolare, il Regolamento del SIC-ZPS, annesso al presente PdG e<br />

contenente le misure <strong>di</strong> regolamentazione e <strong>di</strong> fruizione del sito, riba<strong>di</strong>sce tale principio,<br />

prevedendo l’applicazione, alle aree del SIC-ZPS coincidenti con il Parco, delle misure<br />

legislative o regolamentari <strong>di</strong> maggior tutela (cfr. art. 1 comma 3).<br />

Con riguardo invece alle aree del SIC-ZPS esterne al Parco, le misure <strong>di</strong> conservazione<br />

previste dal PdG <strong>di</strong>ventano elementi strutturanti della pianificazione provinciale e comunale<br />

<strong>di</strong> riferimento: rilevano a riguardo, da un lato, il Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento<br />

<strong>Provincia</strong>le – documento preliminare – elaborato dalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> e, dall’altro, i vari<br />

strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale adottati o in via <strong>di</strong> adozione da parte dei Comuni<br />

coinvolti – Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte –<br />

e della Comunità Montana Murgia Tarantina.<br />

A riguardo, si sottolinea che la natura pianificatoria settoriale e specialistica del PdG impone<br />

che le prescrizioni in esso contenute siano tempestivamente recepite dagli strumenti <strong>di</strong> piano<br />

sopra richiamati, attraverso varianti ai piani già esistenti o adattamenti dei progetti o delle<br />

bozze in via <strong>di</strong> definizione.<br />

La necessaria armonizzazione tra i piani territoriali e urbanistici e il PdG, nel senso<br />

dell’adeguamento dei primi alle prescrizioni specialistiche e settoriali del secondo, evidenzia<br />

12

l’importanza della più ampia con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> obiettivi e strategie <strong>di</strong> conservazione: in questa<br />

prospettiva, viene dato particolare rilievo alla partecipazione dei vari attori istituzionali -<br />

Regione, <strong>Provincia</strong>, Comuni, Comunità Montana - e degli altri “stakeholders” interessati ai<br />

processi formativi e gestionali del PdG.<br />

Si ricorda inoltre che i piani, programmi e progetti che incidono sulla tutela degli habitat e<br />

specie del SIC-ZPS vanno sottoposti a valutazione <strong>di</strong> incidenza (art. 5 del DPR n. 395/97),<br />

procedura <strong>di</strong> carattere preventivo la cui <strong>di</strong>sciplina è contenuta nella L.R. 11/2001 “Norme<br />

sulla Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale”, nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 “Atto <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento per l’espletamento della procedura <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> incidenza ai<br />

sensi dell’art. 6 della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come<br />

mo<strong>di</strong>ficato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”, mo<strong>di</strong>ficata dalla D.G.R. n. 1366<br />

del 3 agosto 2007, “Atto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento per l’attuazione in Puglia della Legge<br />

regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali”. La<br />

valutazione <strong>di</strong> incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento<br />

per garantire, dal punto <strong>di</strong> vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento <strong>di</strong> un rapporto<br />

equilibrato tra la conservazione sod<strong>di</strong>sfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile<br />

del territorio. Alla procedura in oggetto sono de<strong>di</strong>cate specifiche norme del Regolamento<br />

annesso al presente PdG, a cui si rinvia (cfr. Parte VIII, artt. 25 e 26).<br />

1.3.1. Il PdG e la pianificazione comunale<br />

Il rapporto tra il PdG e la pianificazione <strong>di</strong> livello comunale è stabilito nella integrazione dei<br />

contenuti del primo nei secon<strong>di</strong>.<br />

Il contenuto del PdG infatti informa sia la parte strutturale dei piani (PUG/S) sia la parte<br />

programmatica (PUG/P).<br />

Il PdG si rivolge <strong>di</strong>rettamente “alle previsioni strutturali” del progetto dei PUG, contribuendo<br />

a favorire il “...perseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale e territoriale, <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a e protezione dell’ambiente...e valorizzazione delle invarianti strutturali del<br />

territorio”. Esso offre una cospicua base informativa ai Comuni nei cui territori ricadono le<br />

aree SIC-ZPS, ai fini della pianificazione ed un supporto per la tutela e la valorizzazione del<br />

patrimonio ambientale e culturale (risorse territoriali locali, ambientali, paesaggistiche e<br />

culturali).<br />

Ciò avviene in coerenza con l’impostazione del DRAG, riguardo l’in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

invarianti strutturali del territorio. Il PdG si presenta ai Comuni come momento <strong>di</strong> costruzione<br />

del consenso attorno al valore intrinseco del territorio dato dalla tutela dell’ambiente e del<br />

paesaggio. Ciò passa attraverso l’imprescin<strong>di</strong>bile ricorso ai criteri <strong>di</strong> co-pianificazione, <strong>di</strong><br />

collaborazione istituzionale, <strong>di</strong> partecipazione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> creazione e conquista del consenso<br />

dei <strong>di</strong>versi portatori <strong>di</strong> interessi attorno ad una idea comune <strong>di</strong> costruzione della risorsa<br />

territoriale (cfr. DRAG).<br />

13

Per quanto riguarda il contenuto regolativo del PdG, esso deve trovare necessario recepimento<br />

all’interno delle cogenze in<strong>di</strong>cate dagli strumenti della pianificazione comunale, in particolare<br />

nella parte programmatica, nelle norme tecniche attuative (<strong>di</strong>sciplina urbanistica delle aree<br />

soggette a trasformazione in PUE e <strong>di</strong>sciplina urbanistica delle aree non incluse in PUE) e nel<br />

regolamento e<strong>di</strong>lizio.<br />

1.3.2. Il PdG ed il PTCP<br />

In base al D.Lgs. 112/98 e al T.U.E.L. 267/2000, la pianificazione territoriale provinciale si<br />

configura come strumento <strong>di</strong> governo del territorio su vasta scala, <strong>di</strong> esclusiva competenza<br />

dell’Ente <strong>Provincia</strong>. Il rapporto tra il PTCP e i piani settoriali <strong>di</strong> tutela è delineato dal D.Lgs.<br />

112/98 nei termini seguenti:<br />

Art. 57. (Pianificazione territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e pianificazioni <strong>di</strong> settore)<br />

a. La Regione, con Legge regionale, prevede che il piano territoriale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />

provinciale <strong>di</strong> cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e<br />

gli effetti dei piani <strong>di</strong> tutela nei settori della protezione della natura, della tutela<br />

dell'ambiente, delle acque e della <strong>di</strong>fesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali<br />

sempre che la definizione delle relative <strong>di</strong>sposizioni avvenga nella forma <strong>di</strong> intese fra<br />

la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.<br />

b. In mancanza dell'intesa <strong>di</strong> cui al comma 1, i piani <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> settore conservano il<br />

valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.<br />

c. Resta comunque fermo quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 149, comma 6, del presente<br />

decreto legislativo.<br />

Anche il TUEL definisce le funzioni della <strong>Provincia</strong> in materia <strong>di</strong> pianificazione territoriale.<br />

In particolare, in base all’art. 19, spettano alla <strong>Provincia</strong> i compiti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo, <strong>di</strong> tutela<br />

e valorizzazione dell’ambiente, <strong>di</strong> valorizzazione dei beni culturali, <strong>di</strong> protezione della flora,<br />

della fauna, <strong>di</strong> parchi e riserve naturali.<br />

La L.R. 25/2000 conferma i compiti del PTCP in<strong>di</strong>cati nel T.U.E.L. (artt. 4 e 5), ribadendo<br />

che il PTCP, quale “atto <strong>di</strong> programmazione <strong>generale</strong> che definisce gli in<strong>di</strong>rizzi strategici <strong>di</strong><br />

assetto del territorio a livello sovra-comunale, con riferimento (...) agli aspetti <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<br />

paesistico ambientale” (art. 5 c. 3), ha “il valore e gli effetti dei piani <strong>di</strong> tutela nei settori della<br />

protezione della natura e della tutela dell’ambiente...” (art. 5 c. 2).<br />

E’ dunque confermato il principio, già contenuto nel DRAG, per cui il piano territoriale va<br />

inteso come un processo <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> una idea con<strong>di</strong>visa <strong>di</strong> sviluppo sostenibile.<br />

Il PdG opererà quin<strong>di</strong> quale “piano attuativo” del costituendo PTCP.<br />

14

1.3.3. Il PdG ed il PPTR<br />

Il PdG partecipa al percorso pianificatorio delineato dal Documento Programmatico del Piano<br />

Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia. Il Piano Paesaggistico manifesta la volontà<br />

<strong>di</strong> sviluppare un percorso metodologico che consenta una valorizzazione attiva del patrimonio<br />

territoriale e paesistico. Al pari del piano paesaggistico, che si pone “come strumento in<br />

grado <strong>di</strong> produrre, oltre che vincoli, soprattutto regole <strong>di</strong> trasformazione, politiche, azioni,<br />

progetti che favoriscano l’elevamento della qualità dei paesaggi...comprendendovi le azioni<br />

<strong>di</strong> conservazione, quelle <strong>di</strong> valorizzazione, <strong>di</strong> riqualificazione, <strong>di</strong> ricostruzione” (cfr. pagg.<br />

10-11 DP PPTR), il PdG si pone l’obiettivo <strong>di</strong> raccontare e rappresentare le aree comprese al<br />

suo interno come aree <strong>di</strong> eccellenza per la cura e la valorizzazione delle risorse ambientali e<br />

culturali.<br />

L’area protetta si trasforma da area recintata e “vincolate(a) alla conservazione, a<br />

laboratori(o) sperimentali(e) <strong>di</strong> nuovi modelli <strong>di</strong> relazione fra inse<strong>di</strong>amenti antropici,<br />

ambiente e storia” (cfr. pag. 11 DP PPTR).<br />

Il PdG si pone quin<strong>di</strong> in una posizione <strong>di</strong>alogante con il Piano Paesaggistico, promuovendo<br />

una stretta collaborazione con la Segreteria tecnica <strong>di</strong> esso, fondata sulla comune idea del<br />

“passaggio da un sistema <strong>di</strong> pianificazione <strong>di</strong> tipo regolativo ad uno <strong>di</strong> tipo strategico”,<br />

nonché su un approccio co-pianificatorio, che stimoli “sinergie per la costruzione del quadro<br />

conoscitivo e degli atlanti patrimoniali” (cfr. pag. 42 DP PPTR).<br />

L’area compresa nel SIC-ZPS può quin<strong>di</strong> costituire territorio d’elezione per la<br />

sperimentazione <strong>di</strong> eventi compresi tra quelli proposti dal PPTR, come ad esempio quello<br />

in<strong>di</strong>cato alla lett. h) del Capitolo 4.3: “un progetto <strong>di</strong> parco agricolo multifunzionale<br />

(agricoltura <strong>di</strong> qualità, allevamento), funzioni ecologiche (territorio rurale come rete<br />

ecologica minore), paesistiche, energetiche (mix locale <strong>di</strong> fonti energetiche rinnovabili),<br />

fruitive (percorribilità), turistiche; realizzazione <strong>di</strong> reti corte fra produzione e consumo” (cfr.<br />

pag. 46 DP PPTR).<br />

1.3.4. Il PdG ed il Piano Strategico Territoriale <strong>di</strong> Area Vasta<br />

L’introduzione dell’Organismo Interme<strong>di</strong>o dell’Area Vasta ha creato dei livelli <strong>di</strong> interferenza<br />

con le competenze provinciali in materia <strong>di</strong> pianificazione territoriale e <strong>di</strong> programmazione,<br />

tanto più che la <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong> non si è dotata <strong>di</strong> un Piano Territoriale <strong>di</strong><br />

Coor<strong>di</strong>namento.<br />

Il PdG e l’Ente territoriale competente, ossia la <strong>Provincia</strong>, terranno un rapporto<br />

istituzionalizzato con l’Ufficio Unico del Piano Strategico, seguendo anche in questo caso gli<br />

inviti alla co-pianificazione contenuti nel DRAG.<br />

Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, come già accennato in precedenza,<br />

contiene, fra le Priorità <strong>di</strong> Intervento, due Assi (Asse 2 “Uso sostenibile ed efficiente delle<br />

risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” e Asse 4 “Valorizzazione delle risorse<br />

naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”) che permettono <strong>di</strong> creare sinergie per<br />

l’attuazione delle “Strategie <strong>di</strong> Gestione” in<strong>di</strong>viduate dal PdG sud<strong>di</strong>vise, secondo le<br />

in<strong>di</strong>cazioni fornite dalle Linee Guida ministeriali, in azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferente natura:<br />

• interventi attivi (IA)<br />

• regolamentazioni (RE)<br />

• incentivazioni (IN)<br />

• programmi <strong>di</strong> monitoraggio (PM)<br />

• programmi <strong>di</strong>dattici (PD).<br />

15

1.4. Struttura e contenuti del PdG<br />

La struttura e i contenuti del PdG sono stati sviluppati in conformità del D.M. 3 settembre<br />

2002, contenente le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, che ha costituito un<br />

importante documento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo in materia.<br />

Il presente PdG si articola in particolare nei seguenti Capitoli:<br />

• Quadro conoscitivo (Capitolo II): risponde alla necessità <strong>di</strong> conoscere gli elementi<br />

costitutivi caratterizzanti il sito, al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e calibrare la strategia gestionale<br />

più opportuna. Sono in questa parte raccolte e organizzate tutte le informazioni<br />

relative alle caratteristiche fisiche, biologiche, socio-economiche, archeologiche,<br />

architettoniche, culturali, paesaggistiche del sito. Le analisi svolte a riguardo<br />

nell’ambito del Progetto LIFE 99/IT/006279 sono state qui aggiornate con stu<strong>di</strong><br />

integrativi specifici.<br />

• Analisi e valutazione delle esigenze ecologiche <strong>di</strong> habitat e specie (Capitolo III): si<br />

articola - come da in<strong>di</strong>cazioni del Decreto - nei seguenti punti:<br />

− In<strong>di</strong>viduazione delle esigenze ecologiche. Per ogni habitat e specie <strong>di</strong> interesse<br />

comunitario sono state considerate come esigenze ecologiche “…tutte le<br />

esigenze dei fattori biotici e abiotici necessari per garantire lo stato <strong>di</strong><br />

conservazione sod<strong>di</strong>sfacente dei tipi <strong>di</strong> habitat e delle specie, comprese le loro<br />

relazioni con l’ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)”, secondo la<br />

definizione desunta dalla Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva<br />

Habitat. l’in<strong>di</strong>viduazione delle esigenze ecologiche è stata possibile<br />

desumendo informazioni da varie fonti, quali: gli stu<strong>di</strong> conoscitivi <strong>di</strong> base, le<br />

descrizioni delle tipologie <strong>di</strong> sito presenti nel Manuale delle Linee Guida, le<br />

descrizioni degli habitat contenute nel Manuel d’interprétation des habitats de<br />

l’Union Européenne.<br />

− Definizione degli in<strong>di</strong>catori per la valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione ed<br />

evoluzione <strong>di</strong> specie ed habitat. Gli in<strong>di</strong>catori sono una parte imprescin<strong>di</strong>bile<br />

nel Piano: su <strong>di</strong> essi viene impostato il sistema <strong>di</strong> monitoraggio, “ misurazione”<br />

dello stato <strong>di</strong> conservazione del sito. Gli in<strong>di</strong>catori sono stati definiti<br />

desumendoli <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente dagli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base delle società<br />

scientifiche, ovvero utilizzando gli in<strong>di</strong>catori proposti per tipologie <strong>di</strong> sito dal<br />

Manuale per la gestione dei siti Natura 2000. Essi sono stati poi aggiornati in<br />

relazione alle azioni definite nell’ambito della strategia <strong>di</strong> gestione.<br />

− In<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> minacce e fattori <strong>di</strong> impatto. I dati necessari a questa<br />

valutazione sono stati desunti principalmente dagli stu<strong>di</strong> conoscitivi <strong>di</strong> base e<br />

del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000.<br />

• Obiettivi (Capitolo IV): in<strong>di</strong>vidua gli obiettivi generali e specifici del PdG, in base al<br />

confronto tra minacce e fattori <strong>di</strong> impatto e valutazione delle esigenze ecologiche degli<br />

habitat e delle specie <strong>di</strong> interesse comunitario. Tali obiettivi derivano<br />

16

dall’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> criticità e degrado da eliminare o mitigare, ovvero<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>namiche favorevoli alla conservazione del sito da salvaguardare.<br />

• Strategia <strong>di</strong> gestione (Capitolo V): gli obiettivi sono qui concretizzati attraverso la<br />

scelta <strong>di</strong> ambiti prioritari <strong>di</strong> intervento nei quali concentrare le previste azioni <strong>di</strong><br />

gestione.<br />

• Azioni <strong>di</strong> gestione (Capitolo VI): contiene le Schede tecniche e le Descrizioni<br />

sintetiche riferite alle azioni proposte dal PdG.<br />

• Appen<strong>di</strong>ce: Regolamento. Tale documento <strong>di</strong>sciplina le modalità <strong>di</strong> utilizzo e<br />

fruizione del SIC-ZPS, detta misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli<br />

habitat <strong>di</strong> interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;<br />

regolamenta le modalità <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> opere e manufatti; <strong>di</strong>sciplina gli interventi<br />

ammessi sul paesaggio rurale; regolamenta e incentiva attività economiche ecosostenibili;<br />

regolamenta le procedure <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> incidenza e <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong><br />

autorizzazioni; prevede un apparato sanzionatorio <strong>di</strong>retto a garantire il rispetto delle<br />

prescrizioni in esso contenute.<br />

17

2. QUADRO CONOSCITIVO<br />

Nel presente quadro conoscitivo sono stati riassunti e aggiornati, attraverso resoconti sintetici,<br />

i contenuti degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base utilizzati per la redazione del Piano <strong>di</strong> Gestione ministeriale<br />

(progetto LIFE). A tali stu<strong>di</strong> si rimanda per una più completa e approfon<strong>di</strong>ta conoscenza del<br />

territorio delle gravine.<br />

In particolare si rimanda a:<br />

1. Progetto LIFE 99/NAT/IT/006279 “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e<br />

modelli <strong>di</strong> Gestione”; gli stu<strong>di</strong> relativi a tale progetto sono stati redatti dalla<br />

Società Botanica Italiana per gli aspetti, forestali e botanico-vegetazionali,<br />

dall’Unione Zoologica Italiana per gli aspetti faunistici, dalla Società italiana <strong>di</strong><br />

Ecologia per gli aspetti idrogeologici.<br />

2. Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e<br />

della bio<strong>di</strong>versità del sistema delle gravine dell’arco jonico, redatto da (TEI –<br />

E.T.A.CONS srl –Ing. Farenga – Ing. Cotecchia.<br />

3. Progetto esecutivo - azione C2 LIFE 03 NAT/ IT/000134 ”Interventi <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> recupero della rete ecologica <strong>di</strong> connessione tra le gravine<br />

caratterizzata dall'habitat dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea”.<br />

2.1. Ubicazione geografica e descrizione dei confini<br />

Il territorio cosiddetto delle “Gravine” si estende nel versante occidentale della <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Taranto</strong>. Il sito denominato “Area delle Gravine” è composto da due aree <strong>di</strong>stinte e separate<br />

interessando, in tutto o in parte, i territori dei comuni <strong>di</strong> Laterza, Ginosa, Castellaneta,<br />

Mottola, Palagiano, Palagianello, Massafra, Crispiano e Statte.<br />

Il territorio <strong>di</strong> tali Comuni si estende ad anfiteatro lungo l’arco costiero jonico che va dalla<br />

foce del fiume Bradano, ai confini con la Basilicata, ad Ovest; fino alla Gravina Gennarini, ai<br />

confini con il Comune <strong>di</strong> <strong>Taranto</strong>, ad Est.<br />

Dai dati <strong>di</strong>sponibili, nell’area interessata risultano circa 70 gravine <strong>di</strong> varia <strong>di</strong>mensione e<br />

<strong>di</strong>sposte lungo due archi, il primo sul terrazzamento che va da quota 100 m. s.l.m. fino a quota<br />

250 m. s.l.m. e l’altro sul tavolato che va dai 250 ai 400 m. s.l.m. <strong>di</strong> quota. L’intera superficie<br />

del SIC/ZPS (Fig. 2.1) ammonta a 26.740,235 ha.<br />

18

Fig. 1 - L’area del SIC/ZPS n. IT 9130007 “Area delle Gravine”.<br />

2.2. Clima regionale e locale<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista bioclimatico la zona presenta un clima <strong>di</strong> tipo me<strong>di</strong>terraneo con estati<br />

secche e inverni miti con valori me<strong>di</strong> <strong>di</strong> temperatura raramente inferiori a 3 °C.<br />

2.3. Geologia e geomorfologia<br />

Le formazioni geologiche dominanti della regione Puglia sono: i calcari del Giurassico e<br />

soprattutto quelli del Cretaceo. Su tali rocce calcaree l’azione degli agenti atmosferici ha dato<br />

origine ai numerosi fenomeni carsici tipici della Puglia L'origine delle Murge si può far<br />

risalire proprio allo scontro avvenuto nel Cretaceo superiore, circa 100 milioni <strong>di</strong> anni fa, tra<br />

la zolla africana e quella europea. In seguito allo scontro si ebbe il sollevamento della<br />

"piattaforma appula": è in questo contesto tettonico che si modella l'attuale struttura a<br />

gra<strong>di</strong>nata delle Murge. La genesi delle gravine va ricercata, più che nei fenomeni<br />

geomorfologici propri dei climi umi<strong>di</strong>, in quelli tipici delle formazioni desertiche, dove il<br />

carattere torrentizio dei corsi d’acqua è in grado <strong>di</strong> scavare solchi profon<strong>di</strong>. L'azione erosiva<br />

19

della pioggia sul calcare, (<strong>di</strong> tipo meccanico), fu amplificata dalla <strong>di</strong>ssoluzione chimica del<br />

carbonato <strong>di</strong> calcio, che avveniva grazie all’azione solvente dell’anidride <strong>di</strong>sciolta nelle acque<br />

piovane, inquadrando il processo nel più vasto e complesso fenomeno del carsismo che<br />

riguarda l'intera Puglia. Le gravine, Infatti, contengono o sono contornate da grotte naturali,<br />

doline, inghiottitoi e altre formazioni carsiche (RUSSO e STASI, 2001).<br />

2.4. Idrologia<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista idrografico tale area rientra, in gran parte, nel bacino idrografico del fiume<br />

Lato. In ere passate i fiumi che solcavano questo territorio si caratterizzavano per la presenza<br />

<strong>di</strong> un comportamento <strong>di</strong> tipo meandriforme e per una maggiore portata, come emerge dalla<br />

lettura dei paleoalvei. Attualmente invece questi fiumi si caratterizzano per il carattere<br />

spiccatamente torrentizio. La presenza <strong>di</strong> acqua corrente sul letto <strong>di</strong> queste forre, nel periodo<br />

estivo è in gran parte dovuto ai rilasci dei depuratori dei comuni presenti all’interno dei<br />

perimetri dei siti.<br />

2.5. Descrizione biologica<br />

2.5.1. Schede Natura 2000 : verifica e aggiornamento<br />

In questo paragrafo viene effettuato il confronto tra gli habitat e le specie attualmente presenti<br />

nelle schede Natura 2000 e quelli riportati negli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base. Nel documento <strong>di</strong><br />

aggiornamento che è in via <strong>di</strong> attuazione verranno forniti i dati <strong>di</strong> superficie degli habitat non<br />

ancora stimati, per quelle in cui il dato viene fornito si precisa che si tratta <strong>di</strong> “superfici<br />

stimate”. Nel paragrafo successivo (Atlante del territorio) vengono fornite ulteriori<br />

informazioni relative ad habitat e specie.<br />

Habitat<br />

Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base confermano la presenza dei sette habitat in<strong>di</strong>cati nella scheda Natura 2000<br />

del sito “Area delle Gravine”. Le superfici in<strong>di</strong>cate sono<br />

HABITAT<br />

92A0 Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus<br />

alba<br />

Schede natura<br />

2000<br />

Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> base e<br />

aggiornamento<br />

Superficie in<br />

ettari (stimata)<br />

Specie floristiche<br />

Gli stu<strong>di</strong> floristici <strong>di</strong> base hanno condotto all’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> numerose specie vegetali, <strong>di</strong><br />

cui 70 ritenute utili ai fini della conservazione e gestione del sito. Tra queste è da menzionare<br />

Campanula versicolor, specie minacciata a livello regionale e numerosi altri taxa,<br />

appartenenti a 25 famiglie botaniche, tra cui spiccano numerose specie appartenenti alla<br />

famiglia delle orchidaceae. Solo due specie pugliesi sono incluse nell’allegato II della<br />

<strong>di</strong>rettiva comunitaria 92/43 CEE, Stipa austroitalica e Marsilea strigosa.<br />

Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> base per l’aggiornamento della scheda Natura 2000 hanno consentito<br />

l’inserimento ( N ) <strong>di</strong> 29 e l’esclusione ( E ) <strong>di</strong> 7 taxa. Il binomio <strong>di</strong> ciascuna specie segue la<br />

chek-list <strong>di</strong> Conti et al. 1 Specie Motivazione<br />

Acer monspessulanum ssp. monspessulanum N<br />

Aeonium undulatum E<br />

Anacamptis pyramidalis N<br />

Asyneuma limonifolium ssp. limonifolium N<br />

Athamanta sicula N<br />

Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa N<br />

Centaurea apula E<br />

Cirsium tenoreanum N<br />

Coronilla valentina N<br />

Crocus thomasii N<br />

Cytisus spinescens N<br />

Eragrostis barrellieri E<br />

Euphorbia apios N<br />

Euphorbia dendroides N<br />

Euphorbia wulfenii E<br />

Fumana scoparia N<br />

Helianthemum jonium N<br />

Ionopsi<strong>di</strong>um albiflorum (= Jonopsi<strong>di</strong>um albiflorum) E<br />

Iris lorea N<br />

Linaria triphylla N<br />

Lomelosia argentea N<br />

Marsilea strigosa N<br />

Onosma echioides N<br />

Ophrys arachnitiformis E<br />

Orchis coriophora N<br />

Phlomis fruticosa N<br />

Quercus trojana N<br />

Rhamnus saxatilis ssp. infectoria N<br />

elevato valore biogeografico<br />

endemica delle Isole Canarie<br />

protetta da convenzione CITES<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

non riportata per la penisola italiana nella<br />

check-list <strong>di</strong> Conti et al. 1<br />

endemica<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

non riportata per la Puglia nella checklist<br />

<strong>di</strong> Conti et al. 1<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

inclusa in Euphorbia characias che è<br />

specie ad ampia valenza ecologica<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

mancano segnalazioni recenti per la<br />

Puglia<br />

elevato valore biogeografico<br />

rara nel territorio<br />

rara nel territorio<br />

Riportata nella lista rossa regionale con<br />

lo status <strong>di</strong> gravemente minacciata (CR)<br />

e per quella nazionale come vulnerabile<br />

(VU)<br />

endemica<br />

non riportata per la penisola italiana nella<br />

check-list <strong>di</strong> Conti et al. 1<br />

Protetta dalla convenzione CITES<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

elevato valore biogeografico<br />

21

Satureja cuneifolia N<br />

Scabiosa pseu<strong>di</strong>setensis (= Lomelosia crenata ssp. pseu<strong>di</strong>setensis) E<br />

Scrophularia lucida N<br />

Sternbergia lutea N<br />

Thymus spinulosus N<br />

Trachelium caeruleum N<br />

Triticum biunciale N<br />

Tuberaria lignosa N<br />

elevato valore biogeografico<br />

non riportata per la Puglia nella checklist<br />

<strong>di</strong> Conti et al. 1<br />

elevato valore biogeografico<br />

protetta da convenzione CITES<br />

endemica dell’Italia centro-meridonale<br />

rara nel territorio<br />

riportata nella lista rossa regionale con lo<br />

status <strong>di</strong> gravemente minacciata (CR)<br />

rara nel territorio<br />

Di seguito si riportano i taxa riportati negli allegati II e IV della <strong>di</strong>rettiva comunitaria<br />

(92/43CEE), le entità endemiche, le specie presenti nelle liste rosse nazionali e regionali<br />

(Conti et al. 2 )con il relativo status <strong>di</strong> conservazione secondo l’I.U.C.N (International Union<br />

for Nature Conservation), quelle citate nelle convenzioni internazionali (Berna e CITES) e<br />

quelle rare o <strong>di</strong> elevato valore biogeografico, utili all’aggiornamento della scheda.<br />

Pteridopsida<br />

PTERIDOPHYTA<br />

Lista<br />

Dir.<br />

92/43 Endemica Rossa<br />

Naz.<br />

Lista<br />

Rossa<br />

Reg.<br />

Rara o <strong>di</strong> elevato<br />

Convenzioni <strong>di</strong><br />

Berna o CITES<br />

valore<br />

biogeografico<br />

<strong>Relazione</strong> tra<br />

habitat e specie 3<br />

Marsileaceae<br />

Trifoglio acquatico peloso<br />

Marsilea strigosa<br />

SPERMATOPHYTA<br />

II VU CR * ?<br />

Angiospermae<br />

Dicotyledoneae<br />

Aceraceae<br />

Acero minore<br />

Acer monspessulanum<br />

Asceple<strong>di</strong>aceae<br />

Vincetossico comune<br />

Vincetoxicum hirun<strong>di</strong>naria<br />

Borraginaceae<br />

Viperina comune<br />

Onosma echioides<br />

Campanulaceae<br />

Raponzolo meri<strong>di</strong>onale<br />

Asyneuma limonifolium ssp.<br />

limonifolium<br />

Campanula pugliese<br />

Campanula versicolor<br />

Trachelio coltivato<br />

Trachelium caeruleum<br />

Caryophyllaceae<br />

Garofano garganico<br />

Dianthus garganicus<br />

Cistaceae<br />

Fumana scoparia<br />

Fumana scoparia<br />

* ?<br />

* 9250, 9340<br />

* 6220<br />

* 8210, 9250, 9540<br />

LR EN 8210<br />

* 8210<br />

* 6220, 8210<br />

LR * -<br />

22

Eliantemo jonico<br />

Helianthemum jonium<br />

Fior gallinaccio maggiore<br />

Tuberaria lignosa<br />

Compositae<br />

Fiordaliso pugliese<br />

Centaurea brulla<br />

Fiordaliso garganico<br />

Centaurea subtilis<br />

Cardo <strong>di</strong> Tenore<br />

Cirsium tenoreanum<br />

Fiordaliso centauro<br />

Rhaponticoides centaurium<br />

Camomilla d’Otranto<br />

Anthemis hydruntina<br />

Cruciferae<br />

Alisso sassicolo<br />

Aurinia saxatilis ssp. megalocarpa<br />

Berteroa obliqua<br />

Berteroa obliqua ssp. obliqua<br />

Biscutella sbiancata<br />

Biscutella incana<br />

Euphorbiaceae<br />

Euforbia schiattarella<br />

Euphorbia apios<br />

Euforbia arborescente<br />

Euphorbia dendroides<br />

Fagaceae<br />

Quercia troiana<br />

Quercus trojana<br />

Labiatae<br />

Salvione giallo<br />

Phlomis fruticosa<br />

Salvia triloba<br />

Salvia fruticosa<br />

Santoreggia pugliese<br />

Satureja cuneifolia<br />

Timo spinosetto<br />

Thymus spinulosus<br />

Leguminosae<br />

Citiso spinoso<br />

Cytisus spinescens<br />

Cornetta <strong>di</strong> Valenza<br />

Coronilla valentina<br />

Liliaceae<br />

Aglio viola-scuro<br />

Allium atroviolaceum<br />

Aglio moscato<br />

Allium moschatum<br />

Linaceae<br />

* 5330<br />

VU * -<br />

* 6220, 8210<br />

* EN CR 8210<br />

* 6220<br />

* VU CR 9250, 9340<br />

* LR CR 6220<br />

* 8210<br />

VU * 6220<br />

* DD DD * 8210<br />

* * 6220, 9250, 9540<br />

* * 5330<br />

* 9250<br />

* -<br />

EN 8210, 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* ?<br />

VU * -<br />

CR * ?<br />

Lino <strong>di</strong> Tommasini<br />

Linum austriacum ssp. tommasinii VU * 6220<br />

Paeoniaceae<br />

Peonia maschio<br />

Paeonia mascula<br />

Rhamnaceae<br />

VU 9250, 9340<br />

23

Ranno spinello<br />

Rhamnus saxatilis ssp. infectoria<br />

Rutaceae<br />

Dittamo<br />

Dictamnus albus<br />

Umbelliferae<br />

Atamanta siciliana<br />

Athamanta sicula<br />

Kummel <strong>di</strong> Grecia<br />

Carum multiflorum ssp.<br />

multifolrum<br />

Seseli abruzzese<br />

Seseli tommasinii<br />

Scrophulariaceae<br />

Linajola trifogliata<br />

Linaria triphylla<br />

Scrofularia pugliese<br />

Scrophularia lucida<br />

Monocotiledoni<br />

Amarillydaceae<br />

Zafferanastro giallo<br />

Sternbergia lutea<br />

Araceae<br />

Gigaro pugliese<br />

Arum apulum<br />

Graminaceae<br />

Cerere con una resta<br />

Triticum uniaristatum<br />

Cerere comune<br />

Triticum biunciale<br />

Lino delle fate piumoso<br />

Stipa austroitalica<br />

Iridaceae<br />

Zafferano <strong>di</strong> Thomas<br />

Crocus thomasii<br />

Giaggoilo meri<strong>di</strong>onale<br />

Iris lorea<br />

Giaggiolo siciliano<br />

Iris psudopumila<br />

Orchidaceae<br />

Orchide<br />

Anacamptis pyramidalis<br />

Barlia<br />

Barlia robertiana<br />

Ofride <strong>di</strong> Bertoloni<br />

Ophrys bertolonii<br />

Ofride fior <strong>di</strong> Bombo<br />

Ophrys bombyliflora<br />

Ofride dei Fuchi<br />

Ophrys fuciflora ssp. apulica<br />

Ofride dei Fuchi<br />

Ophrys fuciflora ssp.<br />

parvimaculata<br />

Ofride scura<br />

Ophrys fusca ssp. fusca<br />

Ofride gialla<br />

Ophrys lutea<br />

* -<br />

CR 6220, 8210<br />

* 8210<br />

LR EN 8210<br />

* ?<br />

* 6220<br />

* 8210<br />

* 6220<br />

* CR CR 9250, 9340<br />

EN EN 6220<br />

CR CR 6220<br />

II * * 6220<br />

* 6220<br />

* 6220, 9250<br />

* * 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* * 6220<br />

* VU * 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

24

Ofride dei Fuchi<br />

Ophrys oxyrrhynchos<br />

Ofride verde-bruna<br />

Ophrys sphegodes<br />

Ofride tarantina<br />

Ophrys tarentina<br />

Ofride fior <strong>di</strong> vespa<br />

Ophrys tenthre<strong>di</strong>nifera<br />

Ballerina<br />

Orchis anthropophora<br />

Orchide a sacco<br />

Orchis collina<br />

Orchide cimicina<br />

Orchis coriophora<br />

Orchide italiana<br />

Orchis italica<br />

Orchide aguzza<br />

Orchis lactea<br />

Orchide minore<br />

Orchis morio<br />

Orchide a farfalla<br />

Orchis papilionacea<br />

Serapide lingua<br />

Serapias lingua<br />

Serapide minore<br />

Serapias parviflora<br />

Serapide maggiore<br />

Serapias vomeracea<br />

Viticcini autunnali<br />

Spiranthes spiralis<br />

* CR CR * 6220<br />

* 6220<br />

* CR CR * 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220, 9540<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

* 6220<br />

Legenda: CR = Gravemente minacciata, EN = minacciata, LR = a basso rischio , VU = Vulnerabile, DD = Dati insufficienti<br />

(1): CONTI F., ABBATE G., ALESSANDRINI G. & BLASI C., 2005 – An Annotated Checklist of the Italian Vascular<br />

Flora. Palombi E<strong>di</strong>tori, Roma.<br />

(2) CONTI F., MANZI A. & PEDROTTI F., 1997 – Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia. World Wildlife Fund<br />

(WWF) Italia. Società Botanica Italiana (SBI). Centro Inter<strong>di</strong>partimentale Au<strong>di</strong>ovisivi e Stampa, Università <strong>di</strong> Camerino, 139<br />

pp..<br />

(3): HABITAT – 5330 Arbusteti termome<strong>di</strong>terranei e pre-steppici; 6220* Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue<br />