Ittireddu - Sardegna Cultura

Ittireddu - Sardegna Cultura

Ittireddu - Sardegna Cultura

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ITTIREDDU<br />

Il Museo e il Territorio

14<br />

SARDEGNA ARCHEOLOGICA<br />

ITTIREDDU<br />

Francesca Galli<br />

il museo e il territorio<br />

Carlo Delfino editore

Il piccolo centro di <strong>Ittireddu</strong> è raggiungibile dal km 180 della SS 131<br />

Carlo Felice, imboccando la SS 128 bis, passando per Mores e per la<br />

Provinciale che si raccorda alla Bono-<strong>Ittireddu</strong> che collega il Goceano<br />

con la Olbia-Ozieri.<br />

Il territorio attraverso i secoli<br />

Il territorio (Kmq 23,86), per lo più impervio, sebbene con rilievi di<br />

scarsa entità, concentra la massima parte degli insediamenti ad Ovest<br />

del centro abitato dove si hanno le zone pianeggianti intensamente<br />

frequentate fin dai periodi più antichi.<br />

Le prime attestazioni di presenza umana si hanno a partire dal Neolitico<br />

Recente (3500-2700 a.C.), època a cui risalgono le numerosissime<br />

domus de janas (oltre 60), per lo più raccolte in vaste necropoli,<br />

nonché una certa quantità di materiali litici e ceramici attestanti una<br />

frequentazione forse riferibile ad insediamenti di cui non rimane,<br />

però, più alcuna traccia (Lavrudu, Sas Conzas, M. Zuighe).<br />

Altrettanto capillare fu l’occupazione del territorio in età nuragica,<br />

per la quale le fonti ricordano una quindicina di nuraghi, anche se attualmente<br />

è possibile individuare le tracce, più o meno consistenti, di<br />

soli sei monumenti (Nuraghe Funtana, di Monte Lisiri, Badde<br />

Tanchis, Sa Domu ‘e s’Orku, Chisti e Fradres), il cui stato di conservazione,<br />

fra l’altro, è spesso assai precario.<br />

È interessante rilevare che in tutti i casi l’area intorno ai nuraghi<br />

conserva tracce di insediamenti abitativi (capanne, recinti, cortili).<br />

Semnre a quest’epoca risale una niccola fonte sacra (Fiintrn ‘e Ruleì<br />

mentre non sono state rinvenute tombe di giganti.<br />

L’età romana non ha lasciato imponenti monumenti, ma numerosi<br />

e significativi indizi di frequentazione, quali un ponte, un insediamento<br />

produttivo (Sas Conzas) di non comune interesse e due inogei funerari<br />

(Sa Fraigada). A queste testimonianze vanno aggiunte le tracce di<br />

impianti abitativi, spesso sovrapposti a insediamenti di epoca precedente<br />

o utilizzanti strutture già esistenti dove rimangono evidenti i<br />

5

segni dei ripristini.<br />

Non è raro il caso in cui sono solo i pochi frammenti ceramici raccolti<br />

in superficie ad indicare l’esistenza di aree occupate in questa<br />

epoca.<br />

Anche in età alto e basso medievale la vita nel territorio di <strong>Ittireddu</strong><br />

è continuata senza interruzione; e che la frequentazione non sia stato<br />

un fatto sporadico lo dimostrano i significativi materiali rinvenuti<br />

nelle aree di Monte Zuighe e Olensas, nonché le due chiese di Santa<br />

Croce e di Sant’Elena, di impianto bizantino, e la chiesa di<br />

S.Giacomo di pieno XIII secolo.<br />

Il Museo<br />

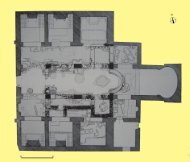

Il Civico Museo Archeologico ed Etnografico ha la sua moderna<br />

sede in locali appositamente progettati contigui all’edificio del<br />

Municipio.<br />

Per quanto riguarda la sezione archeologica, questa, inaugurata nel<br />

1984, raccoglie i risultati della ricerca topografica effettuata nel<br />

territorio negli anni 198081.<br />

Più in particolare vi sono illustrati, per mezzo di fotografie e pannelli<br />

didattici, i monumenti censiti inseriti nelle vicende<br />

storicoarcheologiche che hanno caratterizzato la <strong>Sardegna</strong>.<br />

I materiali esposti non provengono da scavi sistematici, bensì sono<br />

il risultato della raccolta di superficie o di brevi interventi di recupero<br />

effettuati nelle varie località.<br />

Nel 1988 l’esposizione è stata arricchita ed ampliata con la<br />

presentazione dei dati e dei risultati dello scavo archeologico che dal<br />

1982 viene condotto presso il Nuraghe Funtana.<br />

I criteri adottati nell’allestimento sono ad un tempo cronologici e<br />

topografici, per cui partendo dall’epoca preistorica per arrivare ad età<br />

medievale, i materiali sono presentati mantenendo, però, costanti riferimenti<br />

ai luoghi di provenienza.<br />

L’esposizione prende il via dall’ingresso dove sono illustrate le<br />

caratteristiche del territorio, mentre una carta di distribuzione permette<br />

di avere una visione generale delle emergenze differenziate<br />

6

cronologicamente per mezzo di colori diversi che potremmo definire<br />

l’elemento guida di ciascuna epoca.<br />

Una grande tabella cronologica consente un immediato orientamento<br />

attraverso le vicende culturali susseguitesi in <strong>Sardegna</strong>.<br />

Sala I<br />

La prima sala del Museo è dedicata all’età prenuragica. I pannelli<br />

offrono un quadro puntuale del territorio in questo periodo,<br />

soffermandosi, in particolare, sui singoli gruppi di domus de janas:<br />

Monte Ruju (n. 1), Partulesi (n. 3), Monte Nieddu.<br />

Due vetrine espongono i materiali. Nella prima sono presentati i ritrovamenti<br />

effettuati nel corso di un intervento di scavo eseguito in<br />

una delle tombe che costituiscono la necropoli di Monte Pira (n. 2).<br />

L’ipogeo consta di un’ampia cella rettangolare divisa in due parti<br />

da un basso gradino sul quale è impostato un pilastro e di altre quattro<br />

cellette secondarie quadrangolari.<br />

Il materiale fu rinvenuto in un unico strato, sconvolto, nella cella<br />

principale dove, probabilmente, sono confluiti anche i depositi degli<br />

altri vani.<br />

Si tratta di materiale ascrivibile, in massima parte, al Neolitico Finale<br />

Eneolitico. Mancano pezzi riferibili alla <strong>Cultura</strong> di Ozieri nel suo<br />

aspetto più tipico (cramica riccamente decorata) mentre sono presenti<br />

olle con ansa a tunnel, scodelle e vasi tripodi con superfici chiare lu<br />

cidate a stecca, tipiche della fase terminale della <strong>Cultura</strong> di Ozieri.<br />

L’uso prolungato della sepoltura è attestato dalla presenza di materiali<br />

riferibili alla corrente del Vaso Campaniforme (2200-1800 a.C.)<br />

rappresentata da bei pezzi riccamente decorati.<br />

In particolare va segnalato un bicchiere a campana la cui superficie<br />

esterna è campita da bande parallele puntinate e triangoli. Lo stesso<br />

tipo di ornamentazione si ritrova su altri frammenti riferibili ad analoghe<br />

forme. Al medesimo orizzonte culturale sono attribuibili due<br />

ciotole carenate, umbilicate.<br />

La seconda vetrina espone i materiali ceramici e litici rinvenuti sporadici<br />

in varie località del territorio (Lavrudu, Sas Conzas, Olensas).<br />

Fra i primi sono documentati, purtroppo in maniera estremamente<br />

frammentaria, scodelle, tazze carenate, un fondo di pisside e un vaso<br />

7

a cestello con decorazioni costituite da festoni concentrici, da incisioni<br />

o solcature tipiche della <strong>Cultura</strong> di Ozieri.<br />

Il materiale litico, oltre che da due accettine trapezoidali, è attestato<br />

da una strumentazione costituita da punte di freccia, lame, raschiatoi<br />

in selce, ossidiana e diaspro rosso, pietra locale, quest’ultima, di<br />

cui si rinvengono piccoli filoni in alcune zone del territorio.<br />

Un menhir frammentario (h residua m 1,90), proveniente dall’area di<br />

Lavrudu, completa il quadro relativo a quest’epoca.<br />

Sala 2<br />

Sono qui documentati per mezzo di pannelli i monumenti di età nuragica:<br />

Nuraghc Sa Domu ‘e s’Orku (n. 4); ii Nuraghe Chisti che è un<br />

monotorre con un’altezza residua di circa m 2,00 con avvio di scala e<br />

tre nicchie ricavate nello spessore murario della camera; la fonte sacra<br />

Funtana ‘e Baule (n. 7).<br />

Ampio spazio è stato riservato all’insediamento di Monte Zuighe<br />

(n. 6) dove si sviluppò il villaggio riferibile al Nuraghe Funtana (n. 5)<br />

e dal quale proviene la massima parte del materiale esposto nelle<br />

vetrine nn. 3, 4 e 6. La vetrina n. 3 è dedicata ai materiali bronzei o<br />

legati all’attività fusoria. In particolare sono esposti un bacile a calotta<br />

e numerose punte di freccia, probabilmente di carattere votivo, oltre<br />

ad abbondanti scorie di fusione. Assai interessanti sono due matrici:<br />

la prima, in steatite, ha due lati consecutivi lavorati; su una faccia residua,<br />

fino al foro trasversale compreso, la parte a taglio ortogonale di<br />

un’ascia, mentre sull’altra l’impronta di una parte di ascia a doppio<br />

taglio.<br />

Della seconda matrice, per un pugnale a lingua da presa, il Museo<br />

espone il calco (l’originale è conservato nel Museo G.A.Sanna di<br />

Sassari).<br />

Nella vetrina n. 4 sono illustrati i materiali di importazione, di provenienza<br />

extrainsulare, attestanti la fiorente attività commerciale nella<br />

quale, grazie alla sua favorevole posizione rispetto alle vie di penetrazione,<br />

dovette trovarsi inserito il territorio di <strong>Ittireddu</strong>.<br />

Tali materiali sono stati rinvenuti sporadici lungo le pendici di<br />

8

Monte Zuighe.<br />

Si tratta di due anfore etrusche frammentarie, una databile tra la<br />

fine del VII secolo a.C. e gli inizi del VI, l’altra al pieno V secolo.<br />

Di probabile provenienza attica o magno-greca è un fondo di lekythos<br />

a figure nere (fine VI-inizi V sec. a.C.) di cui residua il piede<br />

cilindrico e la parte inferiore del corpo su cui è conservato l’inizio<br />

della decorazione, probabilmente riferibile ad una scena del thiasos<br />

bacchico, dove si distingue un tralcio senza grappoli.<br />

Ancora un unicum senza confronti puntuali, sebbene sia evidente<br />

l’ispirazione ad ambito orientale, è una coppa su basso piede decorata,<br />

sia internamente che esternamente, da bande concentriche dipinte<br />

in arancio vivo.<br />

Una piccola anfora frammentaria ed un’olletta con ornamentazione<br />

costituita da fasce parallele, sono la testimonianza della presenza punica,<br />

almeno a partire dal VI secolo a.C., in questo territorio.<br />

Nella vetrina n. 5 è esposto il calco di un oggetto bronzeo (l’originale<br />

è nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari) raffigurante un<br />

nuraghe qiiadrilobato e una capanna con tetto a doppio spiovente<br />

sormontato da un uccellino. Il manufatto, che proviene da una località<br />

ignota del territorio, appartiene ad una classe di materiali (quella<br />

dei modellini di nuraghe) di carattere probabilmente cultuale, come<br />

gli analoghi esemplari da Olmedo (SS) e da Sorso (SS), gli unici altri<br />

due in bronzo, o i più numerosi in pietra.<br />

L’oggetto è stato collocato cronologicamente intorno al VII secolo<br />

a.C..<br />

Anche nella vetrina n. 6 sono esposti materiali rinvenuti lungo le<br />

pendici del ricco insediamento di Monte Zuighe. Sono tutte forme<br />

tipiche di età nuragica. Assai numerose sono le olle e le ciotole in<br />

gran parte carenate. La presenza di anse ad X ci attesta l’esistenza di<br />

grandi dolii, testimoniati anche da altri esemplari esposti nella sala.<br />

Estremamente varie sono, poi, le sintassi decorative che si ritrovano<br />

su anse di brocche askoidi con raffinate superfici lucidate a stecca<br />

(cerchielli impressi a occhio di dado, motivo a spina di pesce, linee<br />

incise).<br />

Tra le vetrine n. 4 e n. 6 è un grande bacile in pietra il cui uso è probabile<br />

che sia legato all’attività della panificazione.<br />

9

Sale 3 e 4<br />

Queste due sale che, come si è accennato, sono state allestite nel<br />

1988 presentano parte dei risultati delle campagne di scavo condotte<br />

presso il Nuraghe Funtana a partire dal 1982.<br />

Al centro della prima sala sono esposti il focolare e due “tavolini”<br />

rinvenuti sul battuto di terra che costituiva il piano pavimentale della<br />

camera centrale del nuraghe. Il focolare, in trachite, è composto da<br />

sette blocchi a settore circolare; assai evidenti sono le tracce d’uso<br />

lasciate dai resti carboniosi. Al suo interno, oltre a ceneri e carboni,<br />

furono rinvenuti alcuni frammenti ceramici e una paletta in bronzo.<br />

I “tavolini”, monolitici, sono anch’essi in pietra e sono costituiti da<br />

un piano circolare su piede troncoconico. Questi manufatti, che fino<br />

ad oggi sono privi di confronti puntuali, dovevano costituire, insieme<br />

al focolare e al sedilebancone, l’arredo della camera centrale.<br />

Di fianco a questi è esposta una grande olla fittile quadriansata, recuperata<br />

quasi integra sul piano pavimentale, costituito da lastre irregolari,<br />

della nicchia centrale della camera del nuraghe, ed utilizzata,<br />

verosimilmente, come contenitore per derrate alimentari.<br />

Un pannello presenta una pianta articolata del monumento con l’indicazione<br />

dei punti dei singoli ritrovamenti più significativi. Le varie<br />

fasi costruttive sono contraddistinte da colori diversi.<br />

Le tre vetrine di questa prima sala offrono una scelta dei materiali<br />

recuperati nel corso dello scavo.<br />

Nella vetrina n. 7 sono esposti i materiali dello strato d’uso del cortile,<br />

individuato, così come quello della camera centrale, sotto il<br />

potente crollo che aveva sigillato le testimonianze dell’ultima fase di<br />

vita del nuraghe. Si tratta, prevalentemente, di olle, scodelle e fornelli<br />

utilizzati per sostenere contenitori da fuoco. Singolare è una piccolissima<br />

testina fittile raffigurante un cervo. Nella vetrina n. 8 sono raccolti<br />

alcuni fra i materiali più significativi recuperati nello strato di<br />

crollo. Questi, benché non indicativi di un preciso contesto, hanno<br />

ugualmente importanza come attestazioni tipologiche. Si tratta di<br />

frammenti decorati a pettine la cui presenza lascia supporre una fase<br />

più antica di utilizzo del monumento rispetto a quella testimoniata dai<br />

materiali dello strato d’uso. Oltre a questi sono presenti frammenti<br />

pertinenti ad askoidi, un manico di navicella con foro di sospensione,<br />

10

una lucerna a navicella ed un’altra barchetta decorata a cerchielli.<br />

Notevole, infine, una ciotolina miniaturistica.<br />

Sempre in questa vetrina sono presentati alcuni oggetti provenienti<br />

dallo strato d’uso delle nicchie. Da quella del corridoio è stato recuperato<br />

un vaso biansato con ciotola di copertura, mentre due lucerne a<br />

navicella e un bellissimo askos riccamente decorato provengono dalla<br />

nicchia a della camera centrale. Ricordiamo, inoltre, un vago di pasta<br />

vitrea.<br />

Nella vetrina n. 9 sono gli oggetti in bronzo, o legati all’attività fusoria,<br />

recuperati nei vari ambienti del nuraghe.<br />

Oltre ad alcuni punteruoli e frammenti di bracciale, ampiamente attestati<br />

sono i pugnaletti, uno dei quali presenta una decorazione a<br />

linee incise.<br />

Di varie dimensioni, poi, sono le asce a margini rialzati; particolarmente<br />

ben conservata è una proveniente dal corridoio del monumento.<br />

Dallo strato di crollo della camera centrale proviene un piccolo<br />

frammento raffigurante una mano che sorregge il lembo di un mantello,<br />

di indubbia pertinenza di un bronzetto riproducente probabilmente<br />

un pastore.<br />

Oltre agli oggetti in bronzo ve ne sono alcuni in ferro, quali una<br />

sorta di compasso, un anellone e una punta di lancia.<br />

Manufatto non comune è, poi, un crogiuolo in terracotta dal cortile.<br />

Il recipiente conserva notevoli tracce di bronzo e di vetrificazione.<br />

È mancante di una parte dove forse era ricavato un beccuccio per lo<br />

scolo del metallo fuso. Nel manico, forato, penetrava uno strumento<br />

(lancia ?) che ha lasciato chiaramente visibile l’impronta nell’argilla<br />

ancora fresca.<br />

Per motivi conservativi non ha ancora trovato posto nel Museo un<br />

oggetto assai peculiare. Si tratta di un pezzo in cuoio (evidentemente<br />

nel corso del tempo si sono venute a creare condizioni favorevoli alla<br />

conservazione di un materiale solitamente deperibile) ripiegato due<br />

volte su se stesso, all’interno del quale è racchiuso un altro rettangolo<br />

di pelle, con ai margini inferiori due grossi chiodi. Il manufatto è<br />

stato interpretato come il cuscinetto che veniva interposto fra la cervice<br />

dei buoi e il giogo e a questo fissato con i chiodi.<br />

Rappresentazioni di buoi aggiogati secondo questo sistema ci sono<br />

11

conservate da alcuni bronzetti.<br />

La sala successiva illustra alcuni momenti dello scavo. Nella vetrina<br />

n. 9 è esposto un vaso quadriansato coperto da una ciotola con il<br />

suo prezioso contenuto. Si tratta di più di 19 chili di rame costituiti da<br />

frammenti di lingotti del tipo ox-hide (a pelle di bue), di panelle e da<br />

5 frammentini di spada votiva.<br />

Il “ripostiglio” fu rinvenuto a quota-2 metri dalla volta nel corso<br />

dello scavo dell’andito. Il ritrovamento del vaso, illustrato insieme al<br />

suo svuotamento effettuato in laboratorio di restauro in un pannello<br />

accanto alla vetrina, se collegato al recupero di altri frammenti di lingotto<br />

nel cortile, al crogiuolo, alle matrici, alla fornace ubicata su<br />

Monte Zuighe, nonché ad un altro ripostiglio di bronzi di cui si ha<br />

notizia (anche se se ne sono perse le tracce), offre un’idea assai articolata<br />

della fiorente attività metallurgica che si doveva svolgere in<br />

questa località.<br />

Le vetrine nn. 11 e 12 ed il pannello fra queste documentano la<br />

situazione dello strato d’uso della camera centrale. Una volta eliminato<br />

il crollo, infatti, sul sedile-bancone poggiante sul piano pavimentale,<br />

furono messi in luce numerosi frammenti relativi in massima<br />

parte, così come nel cortile, ad olle, ciotole, tegami e fornelli di varia<br />

dimensione e foggia. Fra le ciotole ve ne sono di umbilicate ed una<br />

deformata in corso di cottura.<br />

Sono presenti anche alcuni frammenti di askoidi decorati ed un’anforetta<br />

globulare quadriansata con ornamentazione costituita da cerchielli<br />

e linee incise.<br />

L’ultima vetrina della sala, infine, (n. 13) presenta i materiali rinvenuti<br />

fuori strato, ma che attestano inequivocabilmente il riuso di alcune<br />

parti del monumento, o dell’area ad esso adiacente, in età punica e<br />

romana. Al primo momento sono da attribuire una oinochoe ed alcuni<br />

frammenti a bande dipinte; un fondo in vernice nera, sigillata africana<br />

A, C e D ed alcune lucerne documentano la frequentazione a<br />

partire da epoca repubblicana fino alla piena età imperiale.<br />

Sala 5<br />

L’ultima sala del Museo riunisce le testimonianze di epoca romana<br />

12

e medievale.<br />

Sulla parete sinistra trovano posto i pannelli che illustrano i pochi<br />

insediamenti di età romana: i silos di Sas Conzas (n. 8), gli ipogei<br />

funerari di Sa Fraigada (n. 10) e il Pont’Ezzu (ii. 9).<br />

Le due vetrine relative a questa sezione espongono piccoli frammenti<br />

in sigillata africana rinvenuti sporadici in varie località, riferibili<br />

a forme che dal I secolo d.C. giungono fino al V, due tegole con<br />

il bollo dell’officina di produzione appartenente ad Atte, liberta di<br />

Nerone (I sec. d.C.), che-oltre che ad Olbia dovette probabilmente<br />

avere dei possedimenti in quest’area più interna; sono poi presenti dei<br />

pesi da telaio.<br />

Assai interessanti sono anche i materiali tardo-romani quali due<br />

olle da fuoco con presa ad orecchia impostata orizzontalmente (IVV<br />

sec. d.C.) e due frammenti di testi l’uno decorato a spina di pesce,<br />

l’altro a grossi cerchielli impressi.<br />

Sulla parete di destra sono presentati i monumenti di età medievale:<br />

Chiesa di Santa Croce (n. 11), chiesa di S.Elena (n. 12) e di San<br />

Giacomo (n. 13).<br />

Delle tegole bipedali che costituiscono la copertura originaria della<br />

Chiesa di Santa Croce sono esposti alcuni esemplari nella vetrina n.<br />

17, mentre nella n. 16 è possibile vedere due frammenti di transenna<br />

pertinenti ad un’iconostasi, un anello digitale in bronzo (V-Vu sec.<br />

d.C.) decorato con una stella a cinque punte proveniente da Monte<br />

Zuighe, località dalla quale sono stati recuperati anche due ziri frammentari,<br />

sempre altomedievali, decorati da ricchi motivi impressi.<br />

Completano il quadro di questo periodo, materiali alto e basso medievali<br />

restituiti, nel corso di un saggio di scavo, dall’area cimiteriale<br />

adiacente alla chiesa di Santa Croce.<br />

Ricordiamo che il Museo possiede anche una sezione etnografica,<br />

infelicemente allogata in un ampio spazio che ha funzione di aula<br />

consiliare.<br />

Essa espone attualmente reperti attinenti a vari aspetti della cultura<br />

tradizionale (il lavoro contadino, la pastorizia e le tecniche tradizionali<br />

di lavorazione del latte, l’intreccio, la panificazione e la preparazione<br />

dei dolci, la filatura e la tessitura).<br />

Oltre che dagli oggetti ad esse relative, le varie attività sono documentate<br />

da riproduzioni fotografiche che ne colgono i momenti<br />

13

salienti mostrando, per quanto possibile, le tecniche e le modalità di<br />

utilizzazione, nell’uso pratico, degli stessi oggetti esposti.<br />

Fig. 23 Necropoli ipogeica di Partulesi. Pianta e sezioni delle tombe<br />

141516 e 21.<br />

I monumenti<br />

Si è preferito presentare delle schede dei siti separatamente dalla<br />

guida vera e propria del Museo per un duplice ordine di motivi. Da un<br />

lato, infatti, ci è parso più semplice per il lettore poter seguire il percorso<br />

attraverso le sale senza interruzioni provocate dalle descrizioni<br />

dei monumenti, dall’altro si è pensato che, a sua volta, l’itinerario<br />

attraverso gli insediamenti potesse avere la funzione di agile guida per<br />

chivolesse poi, eventualmente, avvicinarsi al territorio.<br />

Se è pur vero che la ricerca capillare condotta sul territorio di<br />

<strong>Ittireddu</strong> ha permesso di individuare le tracce di numerosi siti, è<br />

altrettanto vero che alcuni di essi offrono un interesse strettamente<br />

specialistico, riducendosi, in alcuni casi, ad una semplice attestazione<br />

di frequentazione.<br />

Per questo motivo pare opportuno segnalare anticipatamente il<br />

livello di visitabilità di ciascun monumento, per chi non sia un addetto<br />

ai lavori.<br />

Necropoli ipogeica di Monte Ruju *<br />

È accessibile, per chi dalla SS 128 bis fra il km 74 e 75 prenda il<br />

bivio per <strong>Ittireddu</strong>, all’altezza del secondo chilometro, sulla sinistra.<br />

Le 17 tombe che costituiscono la necropoli sono scavate in bassi<br />

banchi di tufo trachitico.<br />

Essendo state tutte saccheggiate in antico sono facilmente accessibili,<br />

pur non presentando caratteristiche di rilievo. Sono tutte pluricellulari<br />

con piante ora irregolari, ora con schema a sviluppo longitudi-<br />

14

nale.<br />

Gli accessi alle varie tombe sono tutti del tipo a dromos che, però,<br />

non raggiunge mai dimensioni monumentali.<br />

In alcuni ipogei è possibile intuire interventi successivi alla prima<br />

escavazione, attestati, ad esempio, dall’unione in un unico complesso<br />

di tombe originariamente separate.<br />

La mancanza di materiali, sia dalle domus che dall’area circostante,<br />

non permette di stabilire i periodi di utilizzo della necropoli.<br />

Tomba 1: presenta cinque vani di forma assolutamente irregolare.<br />

Tomba la: impianto a T variato; sei celle regolari.<br />

Tomba 2a: cinque vani accuratamente lavorati; impianto a sviluppo<br />

longitudinale.<br />

Tomba 2-3: unica tomba, risultato della fusione di due ipogei. Sei<br />

vani di forma irregolare. La lavorazione delle pareti è molto curata e<br />

sul pavimento si notano i rincassi per l’alloggiamento delle lastre di<br />

chiusura.<br />

Tomba 4: inaccessibile perchè interrata.<br />

Tomba 5: due vani preceduti dall’accenno di un terzo.<br />

Tra le due celle portello di comunicazione munito di rincasso. Sulla<br />

destra dell’ingresso, sul fronte roccioso, accenno di escavazione di<br />

una rozza nicchia.<br />

Tomba 6-7: anche in questo caso si trattava originariamente di due<br />

ipogei separati che oggi risultano collegati. ,t costituita da dieci vani<br />

irregolari di rozza esecuzione.<br />

Tomba 8: sei vani irregolari e di rozza esecuzione.<br />

Tomba 9: unica cella rettangolare preceduta da breve dromos con il<br />

quale comunica tramite un portello con rincassi. Sulla parete di fondo<br />

è scolpito il contorno di un altro portello non scavato. Pareti ben rifinite.<br />

Tomba 10: unica cella preceduta da dromos; copertura in parte crollata.<br />

Tomba 11: tre celle irregolari precedute da lungo dromos; sul fondo<br />

una nicchietta.<br />

Tomba 12: lungo dromos scoperto che si apre su un’ampia cella irregolare<br />

lungo le pareti della quale corre una sorta di rozzo gradone (h<br />

cm 205). Sulla parete di fondo è ricavata una specie di nicchia.<br />

15

Tomba 13: pianta a T. Lungo dromos e tre celle disposte orizzontalmente.<br />

Pareti piuttosto rozze.<br />

Tomba 14: tre vani preceduti da dromos scoperto.<br />

Tomba 15: quasi completamente crollata: residua ben visibile l’anticella.<br />

Tomba 16: quasi completamente crollata; distinguibile l’anticella e<br />

altri due vani.<br />

Necropoli di Monte Pira *<br />

Si raggiunge prendendo la via che costeggia il campo sportivo e<br />

proseguendo per circa 300 metri dopo aver preso il primo bivio sulla<br />

destra.<br />

Si tratta di 13 ipogei scavati nel tufo trachitico, quattro dei quali<br />

inaccessibili perchè quasi completamente interrati. È possibile che<br />

tali tombe non siano state violate o che, comunque, possano restituire<br />

dei materiali, come si è verificato per la domus n. I che si presentava<br />

ugualmente inaccessibile.<br />

Tomba 1: è l’ipogeo da cui fu recuperato il materiale esposto nella<br />

vetrina n. 1 del Museo.<br />

Tomba n. 2: due vani più un terzo inaccessibile.<br />

Tombe n. 36: interrate.<br />

Tomba n. 7: due vani, di cui il primo con volta crollata ed una nicchietta,<br />

preceduti da dromos.<br />

Tomba 8: residuano due celle, di cui una interrata, più un’area scoperta<br />

risultato di celle crollate.<br />

Tomba 9: inaccessibile perchè piena di materiali essendo<br />

impropriamente utilizzata come deposito.<br />

Tomba 10: quattro celle irregolari precedute da un dromos. Attuaimente<br />

vi sono allogati una mangiatoia ed un abbeveratoio.<br />

Tomba 11: residua un’unica grande cella con due nicchie.<br />

Tomba 12: volta completamente crollata: due vani, sulla parete di<br />

uno dei quali traccia di portello non scavato.<br />

Tomba 12a: due cavità interrate.<br />

Tomba 13: due vani comunicanti orizzontalmente.<br />

16

Necropoli di Partulesi **<br />

Via più agevole per raggiungere il sito è quella che dal Museo conduce<br />

alla chiesa diruta di S.Elena, subito dopo la quale si piega a<br />

destra percorrendo un tratto a fondo naturale per circa 300 metri.<br />

Per un fronte di circa 1 chilometro, sono state scavate nel banco tufaceo<br />

una trentina di domus de janas. Il complesso, però, doveva cornprendere<br />

un maggior numero di ipogei in quanto la roccia conserva<br />

accanto alle numerose cavità dovute all’azione eolica-tracce di tombe<br />

completamente distrutte.<br />

Tomba 1: dromos scoperto che precede tre vani (l’ultimo con nicchietta)<br />

a sviluppo longitudinale.<br />

Tomba 2: tre vani irregolari. La cella principale, sulla sinistra, ha<br />

una sorta di “letto” rialzato di ca. cm 20.<br />

Tomba 3: due vani irregolari.<br />

Tomba 4: due vani irregolari.<br />

Tomba 5: dromos scoperto che precede due celle. La prima ha una<br />

pianta abbastanza regolare ed ha un’altezza (m 1,30) superiore a quella<br />

della media dei vani degli altri ipogei.<br />

Tomba 6: quattro vani anche se in origine dovevano essere cinque;<br />

quello centrale, infatti, è stato ottenuto dalla fusione di due.<br />

=<br />

Tomba 7: solo labili tracce.<br />

Tomba 8: oggi è un’unica cella, ma in origine doveva constare di un<br />

dromos e due vani.<br />

Tomba 9: pianta a T variato. Quattro vani; tra i primi due, portello<br />

con rincasso per la lastra sul pavimento.<br />

Tomba 10: due vani preceduti da accenno di dromos. Sulla soglia,<br />

canaletta per il deflusso delle acque.<br />

Tomba 11: quattro vani a sviluppo longitudinale, piuttosto regolari<br />

e con pareti ben lavorate, comunicanti fra loro tramite portelli con<br />

cornice. Ai lati dell’ultima cella due nicchiette.<br />

Tomba 12: impianto a T variato; cinque vani preceduti da dromos.<br />

Sulla parete dell’ultima cella tracce di un portello non scavato.<br />

Tomba 13: parzialmente distrutta; residua un ampio vano risultato<br />

della fusione di almeno due e altre due celle.=<br />

17

Tombe 14-15-16: originariamente si trattava di tre ipogei di cui<br />

restano ancora ben visibili i singoli accessi, attualmente però sono<br />

comunicanti fra loro. Complessivamente sono 12 vani.<br />

La peculiarità di questa tomba è che, esternamente, sopra l’ingresso<br />

della domus n. 14 è scolpita una stele alta complessivamente m<br />

2,75.<br />

Nella parte superiore, la roccia appare lavorata a semicerchio (raggio<br />

m 0,60) con, quasi al centro, un solco profondo cm 5; è probabile che<br />

qui fosse allogata la lunetta. Si tratta di un intervento successivo all’escavazione<br />

della tomba, ad imitazione delle steli delle contemporanee<br />

tombe di giganti di età nuragica.<br />

Tomba 17: tre piccoli vani originariamente preceduti da un dromos.<br />

Sulla soglia dell’entrata è una canaletta per la fuoriuscita delle acque.<br />

Tomba 18: tre vani preceduti da dromos. Tra gli ultimi due, bel portello<br />

architravato. Pareti e volta ben rifinite. All’interno, davanti<br />

all’entrata, è una cuppella.<br />

Tomba 19: indubbiamente è la più bella e la meglio conservata dell’intero<br />

complesso. Impianto a T. Tre vani preceduti da dromos. La<br />

cella di fondo ha sulla sinistra un gradone, mentre sulla parete frontale<br />

una nicchietta. Notevole l’altezza dei vani.<br />

Tomba 20: in gran parte crollata.<br />

Tomba 21: monocellulare, irregolare, preceduta da dromos.<br />

Tomba 22: completamente rimaneggiata per allogarvi una porcilaia.<br />

Tomba 23: due vani di buona lavorazione.<br />

Tomba 24: due vani irregolari, ma ben rifiniti, preceduti da dromos.<br />

Fra di essi portello con rincasso sul pavimento per la lastra di chiusura.<br />

Tomba 25: in parte rimaneggiata. Due celle e una nicchia. Molte<br />

cuppelle sulle pareti.<br />

Tomba 26: ipogeo a sviluppo longitudinale. Dromos parzialmente<br />

scoperto comunicante con un vano separato dall’altra cella da un bel<br />

portello munito di cornice e architravato.<br />

Nuraghe Sa Domu ‘e s’Orku *<br />

E accessibile, per chi dalla SS 128 bis fra il km 74 e 75 prenda il<br />

18

ivio per <strong>Ittireddu</strong>, sulla destra seguendo le apposite indicazioni.<br />

E indubbiamente un monumento di rilevantissimo interesse, purtroppo<br />

però in assai precarie condizioni di conservazione. E un nuraghe<br />

a corridoio. L’ingresso, orientato a Sud e ampio m 0,90 (h m<br />

1,50), è sormontato da un architrave (m 1,80x0,40).<br />

Il corridoio è lungo m 8,50 e largo circa m 1,10; è coperto a piattabanda<br />

da blocchi di notevoli dimensioni di cui ne residuano quattro.<br />

La muratura è costituita da massi di grossa pezzatura ed ha uno spessore<br />

variante tra i m 1,50 e i 3 metri. Fra il corridoio e questa muratura<br />

ben distinguibile è oggi visibile solo un ammasso di pietre di più<br />

piccolo taglio che non è chiaro se sia da interpretare come crollo o<br />

come una sorta di riempimento intenzionale. Gli assi misurano circa<br />

m 1011. L’altezza si conserva per m 3.<br />

Il monumento è circondato da un imponente villaggio costituito da<br />

capanne, recinti e cortili, talvolta conservati per un’altezza di oltre 2<br />

metri, che copre una superficie di circa 18 ettari.<br />

Parte delle strutture furono riutilizzate in età romana.<br />

Nuraghe Funtana<br />

Si trova a circa 1 km a Sud-Est del centro abitato ed è raggiungibile<br />

per mezzo di una strada comunale che passando per Funtana ‘e<br />

Josso scavalca su un ponticello il Rio Calarighes.<br />

Il monumento, costruito in irregolari filari di blocchi trachitici, è un<br />

nuraghe complesso che consta di una torre principale alla quale, in<br />

epoche successive, furono aggiunte due torri laterali ed un muro di<br />

rifascio che delimitarono, nella parte antistante l’ingresso, un piccolo<br />

cortile rettangolare.<br />

La torre centrale, alla quale non è più possibile accedere direttamente,<br />

ma soltanto attraverso la torre di NE, ha l’ingresso orientato a<br />

SE delimitato superiormente da un possente architrave sormontato da<br />

un finestrino di scarico. Tale ingresso immette in un andito lungo più<br />

di 4 metri coperto da un solaio piano costituito da quattro lastroni.<br />

Tra il soffitto e le pareti furono inseriti, al momento della costruzione,<br />

alcuni pezzi di sughero, ancora oggi perfettamente conservati, con<br />

la probabile funzione di garantire elasticità nei movimenti dovuti alle<br />

escursioni termiche.<br />

19

Sulla destra dell’andito è una nicchia, mentre di fronte ad essa è il<br />

vano della scala, il cui piano di calpestio lastricato è ad un’altezza di<br />

circa cm 70 sopra quello del corridoio. Sul lato sinistro della scala è<br />

una piccola nicchia.<br />

Dal corridoio, una porta alta più di 2 metri introduce nella camera<br />

(diametro m 4,25; h m 5,10) originariamente coperta non a tholos ma<br />

da un soffitto ligneo, poggiante sulla risega ancora ben visibile, che<br />

costituiva anche il piano di calpestio del secondo piano oggi quasi<br />

completamente crollato.<br />

Il pavimento della camera consta di un battuto di terra (spessore cm<br />

20 circa) su cui poggia un sedile-bancone ad andamento circolare<br />

costituito da 29 blocchi troncopiramidali.<br />

Tre nicchie disposte a croce sono state ricavate nello spessore<br />

murario. La prima, sulla sinistra, è stata parzialmente chiusa con un<br />

muro a doppio paramento in blocchi perfettamente lavorati per motivi<br />

che neanche con lo scavo è stato possibile chiarire.<br />

La nicchia centrale, che presenta due brevi bracci, ha una pavimentazione<br />

a lastre irregolari sulla quale fu rinvenuta la grande olla esposta<br />

in Museo.<br />

Al livello del battuto pavimentale e del sedile, la rimozione dell’imponente<br />

strato di crollo (oltre 4 metri) costituito dalle pietre del piano<br />

superiore, ha consentito di mettere in luce lo strato di materiale in situ<br />

riferibile all’ultima fase di frequentazione nuragica.<br />

Come si è accennato, in un momento successivo alla costruzione<br />

della torre principale, sebbene non determinabile con precisione, al<br />

nucleo originario furono aggiunte due torri (secondo lo schema ad<br />

addizione frontale) ed un muro di rifascio.<br />

La torre NE, alla quale si accede per un ingresso a luce rettangolare<br />

è perfettamente conservata fino alla volta compresa. Ai lati del<br />

vano di accesso sono due piccole nicchiette ricavate nello spessore<br />

murario per tutta la profondità ad una cinquantina di centimetri da<br />

terra, mentre di fronte è l’ingresso che conduce nel cortile.<br />

Sul lato N del cortile è una piccola scala di 12 gradini che porta al<br />

piano superiore della torre NE.<br />

La torre S, anchessa in comunicazione col cortile tramite un rozzo<br />

vano di accesso architravato, è mal conservata ed è ancora in corso di<br />

scavo. Residuano un massimo di tre filari; sul lato SO è ancora indi-<br />

20

viduabile lo stipite riferibile alla porta d’ingresso.<br />

Il muro di rifascio, che sul lato SO è di tessitura muraria assai più<br />

raffinata che altrove, forse dovuta ad un risarcimento avvenuto nel<br />

corso del tempo, è unito alle torri laterali con una parete rettilinea<br />

incidente alla torre centrale; è dunque ipotizzabile che la costruzione<br />

delle due torri e del muro di rifascio siano da considerarsi non coeve,<br />

anche se probabilmente fra i due interventi non deve essere intercorso<br />

un lungo lasso di tempo.<br />

L’intera costruzione poggia su una fondazione costituita da un<br />

vespaio alto più di un metro e costituito da pietre di piccola e media<br />

pezzatura.<br />

Nell’area circostante il nuraghe sono individuabili labili tracce di<br />

alcune capanne (che verranno scavate in futuro) facenti parte<br />

dell’insediamento abitativo che, come si è accennato, si sviluppò<br />

essenzialmente lungo le pendici di Monte Zuighe.<br />

Insediamento di Monte Zuighe **<br />

Come è stato detto l’insediamento costituisce un’unità inscindibile<br />

col nuraghe Funtana.<br />

A causa degli ingenti crolli e della folta vegetazione, la lettura delle<br />

emergenze è spesso problematica e, a volte, la presenza di strutture è<br />

più intuita che constatata, grazie alla testimonianza dell’abbondante<br />

materiale ceramico che si raccoglie in superficie.<br />

Oltre alle capanne, particolarmente interessante è una struttura, ubicata<br />

su un pianoro a mezza costa, che ha pianta ellittica (asse maggiore<br />

esterno m 4,85; asse minore m 3,80; h residua m 1,70), forse<br />

originariamente coperta a tholos, con vistose tracce di vetrificazione<br />

al suo interno. Ciò ha permesso di interpretarla come un manufatto<br />

legato probabilmente all’attività fusoria (fornace).<br />

A circa 150 metri da questa struttura sono 6 pozzi scavati nella roccia,<br />

di rozza fattura, con forma a campana (profondità variabile fra i<br />

m 1,25 e i m 3,25) facenti parte di un insediamento forse di natura<br />

produttiva al quale dovrebbero appartenere anche una serie di<br />

vaschette circolari e rettangolari site nelle immediate adiacenze.<br />

21

Fonte sacra di Funtana ‘e Baule **<br />

A destra della Provinciale <strong>Ittireddu</strong>Bono, a circa 2 km da <strong>Ittireddu</strong>,<br />

si imbocca un breve tracciato a fondo naturale e lo si percorre per<br />

poche decine di metri.<br />

Il monumento, che sfrutta una polla d’acqua sorgiva, è costruito in<br />

blocchi di trachite rozzamente lavorati nella parte superiore, mentre la<br />

tessitura muraria della parte inferiore è costituita da corsi regolari di<br />

conci parallelepipedi.<br />

Un breve dromos (largh. m 1,48; lung. m 0,80), in origine lastricato,<br />

precedeva il vano del pozzo a pianta trapezoidale, con copertura<br />

(oggi in parte crollata) a lastre piane degradanti verso il fondo sormontate<br />

da un tumulo di pietre e terra.<br />

Una piccola scala di cinque gradini prende avvio dalla soglia, delimitata<br />

da due stipiti, e conduce alla base del pozzo, anch’essa di<br />

forma trapezoidale, profondo m 1,70.<br />

Silos di Sas Conzas<br />

Il sito è raggiungibile, sulla destra, per la strada a fondo naturale<br />

che costeggia il Campo Sportivo, da percorrersi per circa 1 km.<br />

È senza dubbio uno degli insediamenti di maggiore interesse per la<br />

sua unicità.<br />

In una zona costituita da bassi affioramenti trachitici sono state scavate,<br />

in successione, 10 cisterne con la forma di grandi dolii. Queste<br />

hanno una profondità che varia dai m 1,70 ai m 2,20 circa ed hanno<br />

un’ampiezza massima tra i m 1,40 e i m 1,70. Le strette imboccature<br />

(m 0,500,70) sono attualmente coperte da chiusini di protezione.<br />

Una serie di canalette scavate nella roccia consentivano il defluire<br />

delle acque piovane.<br />

Confronti con manufatti simili hanno portato ad ipotizzare che le<br />

cisterne siano state utilizzate per conservare derrate alimentari. In<br />

particolare si ritiene plausibile che abbiano contenuto olio o olive in<br />

considerazione del fatto che, nelle immediate adiacenze, vi sono due<br />

torchi costituiti da due vaschette di forma irregolare tra loro comunicanti<br />

tramite uno stretto canale, la prima con funzione di torcu/ar e la<br />

22

seconda di lacus. Altre due vasche rettangolari (una lunga m 2,00,<br />

larga cm 80 e profonda cm 40-50; l’altra misurante m<br />

2,45x1,00x0,27), da interpretarsi probabilmente come vasche di<br />

decantazione per l’olio, fanno anch’esse parte di questo insediamento<br />

produttivo.<br />

A breve distanza da questi silos ce ne sono altri tre (località<br />

Olensas) adiacenti ad una articolata capanna quadrangolare.<br />

Per quanto riguarda la datazione ditali manufatti, in assenza di materiali,<br />

i confronti nella Penisola e con la Francia e la Spagna portano<br />

a collocarli ad epoca romano-repubblicana fino alla prima età imperiale<br />

ed anche oltre.<br />

Pont’Ezzu<br />

È raggiungibile per mezzo dell’antico tracciato viario che,<br />

dipartendosi dal centro di <strong>Ittireddu</strong>, passa davanti alla sede del<br />

Municipio, costeggia le chiese extraurbane di Sant’Elena e di<br />

S.Giacomo, e piega ad Ovest, segnando il confine con Mores.<br />

Proprio al confine Sud-Ovest fra i comuni di Mores ed <strong>Ittireddu</strong><br />

sono i resti di un ponte, orientato EO, originariamente a tre arcate che<br />

serviva all’attraversamento del Riu Mannu.<br />

Della primitiva costruzione, di probabile impianto romano, anche se<br />

con successivi interventi di età medievale, residuano due arcate di differente<br />

dimensione per una lunghezza totale di 18 metri. La prima è<br />

a sesto ribassato, mentre quella minore è a tutto sesto.<br />

All’attacco degli intradossi coi piedritti sono conservati i fori utilizzati<br />

per l’alloggiamento delle travi lignee per le centine.<br />

La facciavista dei pilastri è in regolari corsi di pietra basaltica ad<br />

eccezione del secondo e quarto filare sul lato Sud e dell’ultimo del<br />

lato Nord che sono costituiti da conci di tufo chiaro.<br />

A livello delle fondazioni si possono notare i resti dei rostri frangicorrente,<br />

mentre sono andati peduti il coronamento ed i parapetti.<br />

23

Ipogei funerari in località Sa Fraigada **<br />

Il sito è raggiungibile percorrendo la strada <strong>Ittireddu</strong>Bono, fino al<br />

km 7 e, quindi, prendendo, sulla sinistra, la strada a fondo naturale<br />

che porta alla Caserma della Forestale e salendo poi verso il pianoro<br />

in direzione Est per circa 300 metri.<br />

In un banco trachitico sono scavati due ipogei (originariamente probabilmente<br />

due domus de janas) utilizzati come luoghi di sepoltura in<br />

età tardoromana.<br />

Il primo consta di una cella (m 2,85x2,75; h 1,63) con ingresso<br />

ampio m 1,03-1,25. Lungo le pareti del vano sono stati ricavati gli<br />

alloggiamenti per tre tombe, solo una delle quali è stata portata a termine.<br />

La sepoltura, a “vasca da bagno” èlunga m 1,80 (largh. m O,41-<br />

0,58; prof. m 0,70). L’esistenza di una risega lungo il perimetro della<br />

tomba permette di ipotizzare l’esistenza di una lastra di chiusura.<br />

Ortogonalmente a questa prima tomba, sulla parete di fronte all’ingresso,<br />

è possibile osservarne una seconda non ultimata (prof. solo<br />

cm 12). La terza sepoltura non è stata neanche iniziata.<br />

Il secondo ipogeo, sito a circa 40 metri dal primo, consta di una<br />

vasta cella (m 4,80x3,40; h m 1,92) alla quale si accede per un<br />

ingresso preceduto da un breve dromos.<br />

Lungo le pareti del vano sono ricavate 5 tombe di tipologia analoga<br />

a quelle ottenute nel primo ipogeo. Lungo tutto il perimetro è una<br />

bassa banchina.<br />

La copertura è in parte crollata ed aveva andamento curvo. L’unità<br />

di misura usata nell’escavazione è senza dubbio il piede romano da<br />

cm 29,6 che è riscontrabile nei punti di inizio della lavorazione anche<br />

se poi l’andamento della roccia talvolta ha condizionato le dimensioni<br />

che non si mantengono con rigorosa precisione.<br />

Di notevole interesse è la presenza, nelle immediate vicinanze degli<br />

ipogei, di piccole cave che hanno sfruttato il banco trachitico. Sul<br />

fondo di esse sono ancora ben visibili i margini dei blocchi ricavati<br />

che, almeno in gran parte, sono stati utilizzati per ottenere le lastre di<br />

copertura delle tombe.<br />

24

Chiesa di S.Croce<br />

Nel centro abitato nell’omonima piazzetta.<br />

È una piccola chiesa a navata unica con tre absidi, risultato di almeno<br />

due successive fasi costruttive.<br />

II primo impianto, di età altomedievale (VT-Vu secolo d.C.) consisteva<br />

in un organismo a corce greca monoabsidato, al quale, sempre<br />

in epoca altomedievale, furono addossate altre due piccole absidi.<br />

L’impianto originario fu modificato intorno al XII secolo con<br />

l’allungamento, fino alle dimensioni attuali, della navata. Tale<br />

aggiunta è facilmente leggibile nella cesura esistente nella muratura,<br />

ma ancora più dettagliatamente fu possibile osservare il diverso tipo<br />

di fondazioni delle due parti, nel corso di un intervento di scavo effettuato<br />

nel 1980 nell’adiacente area cimiteriale.<br />

La parte più antica, infatti, è semplicemente poggiata sul terreno,<br />

mentre la parte bassomedievale è stata edificata su robuste fondazioni.<br />

La copertura originaria consisteva in tegole piane di tradizione<br />

tardoromana, alcune delle quali sono conservate nel Museo<br />

Archeologico.<br />

Chiesa di S.Elena *<br />

Sulla destra, dopo circa 800 metri, per chi percorra la strada da <strong>Ittireddu</strong><br />

a Pont’Ezzu.<br />

La chiesa, in pessimo stato di conservazione, è un piccolo organismo<br />

monoabsidato a nave unica.<br />

Un’iconostasi a tutt’altezza, con porta centrale, divideva l’aula dal<br />

bema, denunciandone l’impianto bizantino.<br />

Due gli ingressi: quello principale, sulla facciata Ovest, ed uno<br />

secondario sul lato Sud.<br />

Chiesa di S.Giacomo *<br />

L’edificio, d’impianto romanico, a navata unica ed abside<br />

25

semicircolare, ha subito numerosi e pesanti rifacimenti.<br />

La facciata è pressoché totalmente di restauro. È stata modificata<br />

l’inclinazione delle falde del tetto e, in asse con la porta d’ingresso, è<br />

stato innalzato un campanile a vela.<br />

Accanto all’ingresso laterale, in età almeno tardo-barocca, è stata<br />

addossata alla costruzione originaria una loggia, funzionale al ristoro<br />

dei pellegrini in occasione della sagra, celebrata il 26 luglio.<br />

26

Bibliografia<br />

Il territorio di <strong>Ittireddu</strong> fu oggetto di una tesi di laurea (G.PINTus,<br />

Saggio di catalogo archeologico (foglio 193 della Carta d’Italia,<br />

tavolette<br />

II NE e I SE), Cagliari, Anno Accademico 1945-46) rimasta medita<br />

ma di particolare interesse per le sue notizie sulla consistenza del<br />

patrimonio archeologico di 40 anni fa.<br />

I risultati della ricerca topografica effettuata negli anni 198081 sono<br />

stati pubblicati in F.GALLI, Archeologia del territorio: il Comune di<br />

It<br />

tireddu (Sassari), “Quaderni della Soprintendenza Archeologica di<br />

Sassari”, n. 14, Sassari 1983 (con bibliografia precedente sui singoli<br />

temi).<br />

Per il modellino di nuraghe si vedano G.LILLIu, Sculture della Sar<br />

degna nuragica, Verona 1966 (con bibliografia precedente) e<br />

A.MORAVETTI, Nuovi model/mi di torri nuragiche, “Bollettino<br />

d’Arte”, serie VI, 1980, n. 7, pp.6584.<br />

Per i rapporti preliminari delle campagne di scavo del Nuraghe Fun<br />

tana si veda F.GALLI, Scavi nel Nuraghe Funtana di ittireddu<br />

(Sassari),<br />

“Nuovo Bullettino Archeologico Sardo” 1 (1984), pp. 115-122; EAD.<br />

Nota preliminare alla III e IV campagna di scavo al Nuraghe Fun<br />

tana di lttfreddu (Sassari), “Nuovo Bullettino Archeologico Sardo” 2<br />

(1985), pp. 87-108.<br />

Notizie sulle chiese di Santa Croce e di Sant’Elena in R.CAPRARA,<br />

L’archeologia romana e altomedievale nell’Oristanese, in “Atti del<br />

Convegno di Cuglieri (22-23 Giugno 1984)”, Taranto 1986, nn. 15 e<br />

16, pp. 50-51; ID., L’età altomedievale nel territorio del Logudoro-<br />

Meilogu, in Il Nuraghe S.Antine nel Logudoro-Meilogu, Sassari<br />

1988, pp. 40617, figg. 1416.<br />

Una guida alla sezione archeologica del Museo di <strong>Ittireddu</strong> (mancante,<br />

ovviamente, della parte concernente l’esposizione dei materiali<br />

provenienti dagli scavi del Nuraghe Funtana) è stata edita nel 1984<br />

dalla VI Comunità Montana “Monte Acuto” (a cura di F.Galli) in<br />

27

occasione dell’inaugurazione del Museo.<br />

Inserito nel volume edito dal Banco di <strong>Sardegna</strong> L’Antiquarium ar<br />

borense e i civici musei archeologici della <strong>Sardegna</strong>, Sassari 1988, è<br />

un recente contributo sul Museo e il territorio: F.GALLI, <strong>Ittireddu</strong>,<br />

pp. 93102.<br />

Sempre a cura della VI Comunità Montana “Monte Acuto” è stato<br />

edito un agile opuscolo Guida breve alla sezione etnografica, che è<br />

tutto quello che per il momento è stato pubblicato sull’argomento.<br />

28

Glossario<br />

Abside<br />

Addizione<br />

Ansato<br />

Arco a sesto ribassato<br />

Arco a tutto sesto<br />

Askos<br />

Aula<br />

Banconesedile<br />

Berna<br />

Bipedale<br />

Centina<br />

Concio<br />

Corso<br />

Crogiuolo<br />

Parte della chiesa cristiana, solitamente se<br />

micircolare, alle spalle dell’altare.<br />

(Frontale, laterale, concentrica, etc.). Dicesi<br />

nell’architettura nuragica della sistemazione<br />

delle torri aggiunte del bastione in rapporto<br />

al mastio in generale o alla parte anteriore<br />

del medesimo.<br />

Provvisto di manico o presa (biansato = con<br />

due manici; quadriansato = con quattro ma<br />

nici).<br />

Arco in cui i centri si trovano più in basso<br />

rispetto alla linea che congiunge gli estremi.<br />

Arco la cui curvatura è una semicirconferenza.<br />

Vaso di forma chiusa atto a versare un liquido<br />

da un beccuccio o da un orlo stretto.<br />

Parte della chiesa destinata ai fedeli.<br />

Lunga “panca”, costituita da vari blocchi ac<br />

costati, che segue, in tutto o in parte, la cir<br />

conferenza interna del vano (camera del<br />

nuraghe o capanna).<br />

Parte della chiesa riservata ai sacerdoti per<br />

la celebrazione della liturgia.<br />

Laterizio di due pedes (cm 59,2) dilato.<br />

Elemento ligneo di supporto per la costruzione<br />

di un arco.<br />

Pietra appositamente lavorata per essere<br />

messa in opera nella muratura.<br />

Fila di pietre disposte orizzontalmente in<br />

muratura. Dicesi anche assise o filare.<br />

Contenitore in materiale refrattario (pietra<br />

o terracotta) usato per la fusione dei metalli.<br />

29

Cuppella<br />

Dolio<br />

Domus de janas<br />

Dromos<br />

Finestrino di scarico<br />

Iconostasi<br />

Ipogeo<br />

Isodoma (tecnica)<br />

Lacus<br />

Lekythos<br />

Lingotto<br />

Lunetta<br />

Matrice di fusione<br />

Menhir<br />

Necropoli<br />

Nuraghe a corridoio<br />

Ozieri (cultura di)<br />

Cavità, in genere emisferica, scavata nella<br />

roccia.<br />

Grosso contenitore, solitamente di ceramica,<br />

per la conservazione di derrate alimentari.<br />

Tombe a grotticella, neolitiche ed eneolitiche,<br />

in <strong>Sardegna</strong>.<br />

Corridoio di accesso a camera funeraria.<br />

Vuoto lasciato nelle murature subito sopra<br />

un architrave per evitare che il peso delle me<br />

desime gravi sul centro dell’architrave<br />

provo candone la rottura.<br />

Elemento di separazione, completo o parziale<br />

(cancellum o semi-iconostasi) tra bema<br />

ed aula nelle chiese bizantine.<br />

Architettura sotterranea, grotticella artificiale.<br />

Tecnica edilizia che prevede l’uso di blocchi<br />

squadrati.<br />

Cavità per la raccolta e la decantazione dei<br />

liquidi di spremitura.<br />

Forma vascolare di origine attica, a corpo<br />

globulare, atta a contenere olii profumati.<br />

Blocco di metallo ottenuto per fusione.<br />

Parte superiore centinata della stele delle<br />

tombe di giganti.<br />

Forma in negativo (a una o due valve) in ma<br />

teriale refrattario, atta a ricevere metallo<br />

fuso per la fabbricazione di strumenti.<br />

Detto anche pietra fitta. Monolite di varia<br />

conformazione avente funzione probabil<br />

mente sacrale.<br />

Area destinata a sepolture (testualmente:<br />

città dei morti).<br />

Nuraghe in cui in luogo della camera a tholossi<br />

ha un corridoio di varia articolazione.<br />

<strong>Cultura</strong> del Neolitico recente in <strong>Sardegna</strong>.<br />

30

Panella<br />

Pianta a “T”<br />

Piattabanda<br />

Pozzo o fonte sacra<br />

Rifascio<br />

Rincasso<br />

Ripostiglio<br />

Sigillata<br />

Silos<br />

Stele<br />

Testo<br />

Thiasos<br />

Tholos<br />

Lingotto lenticolare pianoconvesso<br />

Schema planimetrico tipico di molte domus<br />

de janas nel quale la seconda cella, general<br />

mente rattangolare, è disposta trasversalmente<br />

rispetto all’asse della tomba.<br />

Sistema di copertura costituito da lastre o<br />

blocchi di pietra disposti orizzontalmente.<br />

Edificio di età nuragica destinato al culto<br />

delle acque.<br />

Incamiciatura muraria che rifascia la struttura<br />

del nuraghe semplice o del bastione in un<br />

nuraghe complesso.<br />

Solco, cornice ribassata rispetto al piano di<br />

parete che orna i portelli delle celle o costituisce<br />

l’alloggiamento per i chiusini.<br />

Termine usato per indicare un insieme di og<br />

getti integri o frammentari di metallo (raccolti<br />

o meno in un contenitore) accantonati<br />

a scopo di tesaurizzazione.<br />

Produzione ceramica a carattere “industriale”<br />

di età imperiale che ha inizio in Italia e<br />

in Gallia e, successivamente, si concentra<br />

nelle province dell’Africa settentrionale. Il<br />

nome deriva dall’uso di forme e di decorazioni<br />

a stampo.<br />

Ripostiglio per conservare generi alimentari<br />

o di altra natura.<br />

Elemento monolitico (o bilitico) posto al<br />

centro dell’esedra delle tombe di giganti con<br />

portello pervio e coronamento centinato.<br />

Manufatto in ceramica, di forma circolare,<br />

privo di bordi, utilizzato come spiana per la<br />

cottura di focacce o simili.<br />

Corteggio, corteo. Insieme di personaggi mi<br />

nori intorno ad una figura principale, solita<br />

mente una divinità.<br />

Falsa cupola costituita da filari di pietre in<br />

31

Tomba di giganti<br />

Torcular<br />

Transenna<br />

Vetrificazione<br />

aggetto usata in <strong>Sardegna</strong> nelle camere<br />

interne<br />

dei nuraghi o nei templi a pozzo.<br />

In <strong>Sardegna</strong>, sepoltura tipica dell’Età del<br />

Bronzo solitamente costituita da un vano fu<br />

nerario piattabandato preceduto da un’ese<br />

dra e chiuso da una stele centinata.<br />

Cavità di alloggiamento del fondo di un pres<br />

soio.<br />

Elemento di separazione fra parti diverse di<br />

un edificio sacro cristiano.<br />

Fenomeno chimicofisico che si riscontra in<br />

elementi litici o ceramici sottoposti ad elevate<br />

temperature.<br />

32

SOMMARIO<br />

Il territorio attraverso i secoli Fag. 5<br />

Il Museo 7<br />

Salai 9<br />

Sala 2 11<br />

Sala 3e4 14<br />

Sala 5 22<br />

I monumenti 28<br />

1. Necropoli ipogeica di Monte Ruju 29<br />

2. Necropoli ipogeica di Monte Pira 30<br />

3. Necropoli ipogeica di Partulesi 31<br />

4. Nuraghe Sa Domu ‘e s’Orku 32<br />

5. Nuraghe Funtana 34<br />

6. Insediamento di Monte Zuighe 37<br />

7. Fonte sacra Funtana ‘e Baule 37<br />

8. Silos di Sas Conzas 39<br />

9. Pont’Ezzu 42<br />

10. Ipogei funerari di Sa Fraigada 43<br />

11. Chiesa di Santa Croce 45<br />

12. Chiesa di S.Elena 46<br />

13. Chiesa di S.Giacomo 47<br />

Bibliografia 49<br />

33

Fig 1. Carta archeologica del territorio di <strong>Ittireddu</strong>.<br />

37

Fig 2. Planimetria del Museo archeologico di <strong>Ittireddu</strong><br />

39

Fig 3. Vaso campaniforme e ciotola dalla domus I di Monte Pira.<br />

40

Fig 4. Menhir da Lavrudu.<br />

41

Fig 5. Bacile in pietra da Monte Zuighe.<br />

42

Fig 6. Modellino di nuraghe in bronzo. Museo Archeologico Nazionale di<br />

Cagliari.<br />

Fig 7. Modellino di nuraghe in bronzo. Museo archeologico nazionale di<br />

Cagliari.<br />

44

Fig 8. Matrice di fusione in steatite da Monte Zuighe.<br />

45

Fig 9. Nuraghe<br />

Funtana. Pianta e<br />

assonometria con<br />

l’indicazione delle<br />

diverse fasi e dei rinvenimenti<br />

più significativi.<br />

46

Fig 10. Focolare rinvenuto nella camera centrale del nuraghe Funtana<br />

47

Fig 11. “Tavolini” in pietra rinvenuti nella camera centrale del nuraghe<br />

Funtana<br />

Fig 12. Tavolino dal nuraghe Funtana.<br />

48

49<br />

Fig 13. Olla quadriansata<br />

dalla camera centrale del<br />

nuraghe Funtana.

Fig 14. Crogiuolo fittile<br />

dallo strato di crollo del<br />

nuraghe<br />

Fig 15. Vaso globulare quadriansato<br />

rinvenuto nella<br />

camera centrale del nuraghe<br />

Funtana<br />

50

Fig 16. Vaso con ciotola di copertura dal corridoio del nuraghe Funtana. Al<br />

suo interno furono rinvenuti circa 19 Kg di frammenti di lingotti di rame.<br />

51

Fig 17. Vaso con ciotola di copertura dalla nicchia del corridoio del nyraghe<br />

Funtana<br />

52

Fig 18. Askos dalla nicchia A della camera centrale del nuraghe Funtana<br />

53

Fig 19. Anello digitale in bronzo (VI-VII sec. d.c.) da Monte Zuighe<br />

54

Fig 20. Particolare della sezione etnografica allogata nell’aula consiliare.<br />

55

Fig 21. Particolare della sezione etnografica allogata nell’aula consiliare.<br />

56

Fig 22. Carta archeologica del territorio di <strong>Ittireddu</strong><br />

57

Fig 23. Necropoli ipogeica di Partulesi: pianta e sezioni delle tombe 14-15-<br />

16 e 21<br />

58

Fig 24. Veduta della necropoli ipogeica di Partulesi.<br />

59

Fig 25. Nuraghe Funtana. Mastio centrale, rifascio e torre NE dalla quale si<br />

accede all’interno del monumento.<br />

64

Fig 26. Nuraghe Funtana: lato SE.<br />

65

Fig 27. Nuraghe Funtana. Interno della Torre NE visto dall’ingresso. Di<br />

fronte l’ingresso al cortile sul quale si apre il mastio.<br />

67

Fig 28. Pozzo sacro di Funtana ‘e Baule: pianta e sezione.<br />

69

Fig 29. Pozzo sacro di funtana ‘e Baule. Atrio.<br />

70

Fig 30. Silos di Sas Conzas utilizzati per derrate alimentari.<br />

Fig 31. Sas Conzas. Vasca con canaletta di deflusso in probabile connessione<br />

con i pressoi.<br />

71

Fig 32. Pont’Ezzu. Ponte romano posto al confine fra <strong>Ittireddu</strong> e Mores<br />

72

Fig 33. Pont’Ezzu. Pianta e sezioni.<br />

73

Fig 34. Ipogeo di Sa Fraigada. Pianta e sezione.<br />

75

Fig 35. Planimetria delle chiese d’impianto bizantino di S. Elena e di S.<br />

Croce.<br />

76

Fig 36. Absidi della Chiesa S. Croce.<br />

77

![[PDF] untitled - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/51061213/1/177x260/pdf-untitled-sardegna-cultura.jpg?quality=85)

![[PDF] Cagliari, citt romana di Karales - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/50065895/1/184x260/pdf-cagliari-citt-romana-di-karales-sardegna-cultura.jpg?quality=85)