[PDF] 10 M. Melis - Sardegna Cultura

[PDF] 10 M. Melis - Sardegna Cultura

[PDF] 10 M. Melis - Sardegna Cultura

- No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Antonello CuccuMELKIORREMELIS

I MAESTRI DELL’ARTE SARDA

Antonello CuccuMELKIORREMELISin copertina:DONNA CON MANTOCOLORATO, 1926-29, particolare.a fronte:DONNA CON VELO BIANCO- GRAZIAROSA, 1930-33, particolare.

Grafica, impaginazione e fotolito:Ilisso EdizioniReferenze fotografiche:ARCHIVIO ILISSO: nn. 2-7, 16, 21, 27, 52-53, 62, 69, 72-78, 80-82, 85-89, 92, <strong>10</strong>3-1<strong>10</strong>, 112, 116-118, 122, 128-131,134, 145-150, 158-161, 163-168, 171-179, 181-182, 187, 193(Pietro Paolo Pinna); n. 24 (Massimo Napoli); n. 26 (PaoloZappaterra); n. 99 (Donatello Tore); nn. 135-136 (Nicola Monari);nn. 9-15, 17, 20, 23, 25, 28-31, 36-48, 50-51, 54-55, 61,64-68, 70-71, 90-91, 95-98, <strong>10</strong>0, 111, 120, 124, 133, 139-143, 152-153, 180, 190-192, 196, 198-200.Archivio Raccolta Permanente Melkiorre <strong>Melis</strong>, Bosa, Museo diCasa Deriu: nn. 8, 18, 32-35, 49, 59-60, 63, 79, 93-94, 113-115, 119, 121, 123, 126, 132, 138, 144, 151, 154-157, 162,169-170, 184-186, 188-189, 194-195, 197 (Marco Ceraglia);n. 201 (Luigi Cerlienco); n. 1, pag. 127 (Alessandra Mancosu).Archivio Museo d’Arte della Provincia, Nuoro: n. 22 (DonatelloTore).Archivio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, Nuoro:nn. <strong>10</strong>1-<strong>10</strong>2 (Virgilio Piras).Archivio Galleria Comunale d’Arte, Cagliari: n. 6, pag. 127(Giorgio Dettori).Archivio Enrico Sturani, Roma: n. 19.Archivio The Mitchell Wolfson Jr. – Fondazione Regionale C.Colombo, Genova: nn. 56, 83-84.Archivio Soprintendenza ai BAAAS del Veneto, Treviso, MuseoCivico, coll. Salce: nn. 57-58, 125, 127, 137.INDICE7 LA MODERNITÀ DEL PRIMO “ARTISTA TOTALE” DELLA SARDEGNA9 L’EREDITÀ DI EMILIO SCHERER12 A ROMA18 1916. IL PRIMO RADUNO DEGLI ARTISTI SARDI24 L’ARTE A SOSTEGNO DELL’IDENTITÀ28 L’ILLUSTRAZIONE E IL DISEGNO DEI PRIMI ANNI VENTI41 A MONZA44 LA REGINA SARACENA56 IL NIDO DELLE SIRENE62 UN CERAMISTA A TRE FIAMMEPeriodico mensile n. <strong>10</strong>del 1-12-2004Direttore responsabile: Giovanna FoisReg. Trib. di Nuoro n. 2 del 27-05-200470 L’IMPRESA MIAR E LA CERAMICA DI SOGGETTO COLONIALE78 IL GIORNO DELL’ALA86 A TRIPOLITutti i diritti di copyright sono riservati.Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta,trasmessa o utilizzata in alcuna forma o con qualsiasi mezzo,senza l’autorizzazione scritta dell’editore.Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.99 IL DRAMMA DEL DOPO LIBIA<strong>10</strong>3 I NUOVI NURAGICI© Copyright 2004Ilisso Edizioni - Nuorowww.ilisso.it - e-mail ilisso@ilisso.itISBN 88-89188-09-X116 IL PARADISO PERDUTO121 CRONOLOGIA126 DOVE VEDERE MELIS

LA MODERNITÀ DEL PRIMO “ARTISTA TOTALE”DELLA SARDEGNA1Sarebbe un errore, com’è stato, leggere l’opera di Melkiorre <strong>Melis</strong> (Bosa1889-Roma 1982) unicamente attraverso il profilo pittorico, alla ricercadella sua espressione “pura”. Non si deve pensare a questo artista ponendoloa confronto con coetanei e amici specializzati nell’esclusivo ambito pittorico(che si vedrà essere solo una parte del suo variegato lavoro), quali furono glianimatori, ed essi stessi ideatori, dell’arte sarda ai primi decenni del ’900,come Biasi, Floris, Dessy fino a Ciusa Romagna o grandi decoratori ed eccellentiritrattisti come Figari e Delitala. Il foglio d’invito realizzato dall’artistaper una sua mostra personale allestita nel foyer del Teatro Quirino di Roma– datato 1929 e accompagnato dall’esplicita dichiarazione Studio ArtisticoMelkiorre <strong>Melis</strong>. Arte Pura et Arte Decorativa, Ceramiche originali, Progetti diArredamenti moderni e di Folklore, Reclames –, sottolinea in maniera chiara lafigura di un autore che ha diviso in varie declinazioni il suo modo di concepirela creatività, e lo propone per quello che in realtà egli è stato: un “artista totale”.Accezione per certi versi dispersiva e penalizzante, sigla di un’ambiguadiluizione dell’impegno profuso in vari ambiti espressivi. Una scelta di brucianteattualità per le possibilità insite nel modo razionalee consapevole di progettare l’arte, di portarla nellecase sotto forma di mobile, suppellettile o pannellodecorativo, cartolina, giocattolo, manifesto, gioiello,ricamo, dipinto. <strong>Melis</strong> è da annoverare tra coloro chehanno rifiutato la specificità creativa, mantenendo lafigura dell’artista ancora integra e rispondente a tuttocampo alle esigenze del sociale. Nell’unitarietà ha intuitoquei valori migrati col design a tutta la culturamateriale di larga diffusione, divenuti in tal modospina dorsale della cultura visiva e di massa, quasisempre unico accesso alla “bellezza” da parte del largopubblico, lontano e ignaro dell’arte e in senso piùampio della cultura. Allievo e stretto collaboratore diDuilio Cambellotti nella vivacissima e fertile Romadegli anni Dieci e Venti, <strong>Melis</strong> assorbe dal maestro lacapacità di allargare il fronte della ricerca visiva, trasferendoloalle arti applicate o “minori”, che in Italiaancora esprimeva nei settori delle arti decorative una1. Melkiorre <strong>Melis</strong>,Roma, novembre 1920.2. Fregio editoriale(fine anni Venti), temperasu cartone, cm 21,5 x 12,5.27

natura popolare e artigiana, arcaica, primitiva e ingenua, e su di essa fondavale diverse economie regionali, rispetto alla sofisticata sericità industriale e alledinamiche a essa collegate, in quegli anni ancora inespresse dalla giovane Nazione.Ordinatore di importanti esposizioni a Roma, a Monza, a Napoli e aTripoli, ribadisce tale concetto col ruolo di allestitore, decoratore, artista espositore,firmando, assieme alla realizzazione delle opere pittoriche o ceramiche,anche le cornici, i mobili, i decori parietali, la cura della mostra e del progettoespositivo e, talvolta, anche i materiali per la divulgazione pubblicitaria dell’evento.Ruolo che lo spinge a rapportare, confrontare e fondere il suo lavorocon quello di altri professionisti quali architetti, scultori, grafici, illuminotecnici,scenografi, ecc. Da essi assorbe nuove competenze e soprattutto la nuovacapacità di una visione artistica complessa e poliedrica che relativizza il ruolo,fino ad allora centrale, dell’opera d’arte “pura”.<strong>Melis</strong> è un artista nuovo e “diverso”, un progettista che vuole essere e si dichiaracompleto già nel 1929. A quarant’anni la sua attenzione si dispiega versotutte le possibilità espressive, in un’accezione creativa aperta e moderna chelo accompagnerà nell’intero lungo arco esistenziale. Risulta naturale, per leggedi compensazione, che i diversi aspetti della sua produzione non possano necessariamenteavere compiutezza rispetto a quelli di coloro che hanno sceltodi approfondire il solo filone ceramico o dell’arredo o quello pittorico. Egliseppe tuttavia mantenere alto il livello dei differenti esiti artistici, giudizio ches’innalza sul piano di uno sguardo d’insieme: quello giusto per una valutazionedel suo lavoro. I contenuti del suo fare emergono forti e convincenti, intutta la loro capacità innovativa e originale, solo a seguito di un’analisi chenon scinde i diversi comparti ma li raccoglie secondo un’ottica analitica trasversale.Ecco dunque un grafico, un pubblicitario, un ceramista, un allestitore,un poetico narratore, uno scenografo teatrale, un progettista di mobili eartigianato per la casa, di gioielli, un decoratore, un illustratore, un pittore, unraffinato “architetto” d’interni: a tutto questo si è estesa la gioiosità divertita,ironica e colorata del primo “artista totale” della <strong>Sardegna</strong> nel XX secolo.Il lavoro di <strong>Melis</strong>, consumatosi fuori dell’Isola, risulta più difficilmente documentabilerispetto a quello di altri artisti corregionali, perché disperso su unterritorio più vasto (si pensi soltanto a quanto è rimasto a Tripoli) e per di piùin molteplici direzioni, alcune delle quali destinate a depauperarsi e scomparire,come ad esempio la ceramica.In un processo di lenta restituzione iniziato dalla seconda metà degli anni ’80del ’900, stanno tornando alla luce una quantità di opere che sempre più aiuterannoa definirne la figura, ancora poco nota ai sardi laddove già una seriedi grandi mostre e pubblicazioni nazionali lo celebrano tra i protagonisti dellearti applicate italiane della prima metà del secolo scorso.L’EREDITÀ DI EMILIO SCHEREROltre alla testimonianza di Maria Perfetti, secondamoglie dell’artista, e dell’accenno riportato nella notabiografica tracciata da Raimondo Carta Raspi ne Il Nuraghe(n. 9, settembre-ottobre 1927): «… incominciò astudiare disegno e pittura, guidato da un pittore emilianovenuto in <strong>Sardegna</strong> per decorare delle chiese», non restanessuna documentazione diretta sull’apprendistato delgiovane <strong>Melis</strong> presso il pittore-decoratore parmense EmilioScherer, di stanza a Bosa dal 1877 circa. <strong>Melis</strong> parrebbeavere profondamente assorbito la lezione di questo artista:gli orientamenti futuri lo porteranno curiosamente a ripercorrerequanto visto a Bosa nel periodo precedente lasua formazione accademica, sia sul fronte pittorico, sia suquello decorativo. Non ultima tra le “memorie” sarà quelladel paesaggio nordafricano guardato e raccontato dai tantiappunti di cui lo studio e l’abitazione di Scherer riportavanoampia testimonianza (fig. 6). L’esempio del maestroconsoliderà in <strong>Melis</strong> l’inclinazione all’arte, spinta che motiveràla sua famiglia a ottenere per lui un sussidio dall’Amministrazionecomunale di Bosa.Nel 1909 Melkiorre <strong>Melis</strong>, ventenne, parte alla volta diRoma per essere «ammesso nella Scuola Libera della RegiaAccademia di Belle Arti» al “Ferro di Cavallo” in viadi Ripetta, «frequentando nello stesso tempo una scuolaserale di disegno e di decorazione». In quell’anno «entròcome disegnatore nello Stabilimento di Arti Grafiche FratelliPalombi, ove ebbe modo di farsi apprezzare, e incominciòsubito a fare disegni di copertine per riviste e perpubblicazioni di lusso. Fece parte in quel tempo della RivistaLa X Musa diretta da Ugo Falena. Contemporaneamentefrequentò un corso di ceramiche diretto da DuilioCambellotti, nelle Scuole di S. Michele:fu appunto in quel tempo chefece le sue prime ceramiche sarde,abbandonandole quasi subito per riprenderlealcuni anni dopo».3. Decoro parietale(particolare), 1942tempera e vernice dorata,Bosa, Casa SannaBiddau. 38

44. Emilio Scherer, L’IMMACOLATA TRA I SANTIPATRONI EMILIO E PRIAMO, 1877-78.5. Emilio Scherer, NOTTURNO CON NURAGHE(primi del Novecento).EMILIO SCHERER(PARMA 1845-BOSA 1924)Allievo del pittore Domenico Morelli aNapoli, Scherer rappresentò per Bosa,città natale di <strong>Melis</strong>, un episodio complessoe straordinario, divenendo la sua operae la sua figura, a cavallo fra Ottocentoe Novecento, centrali nella vita cittadina.Autore del ciclo pittorico nella cattedralesul fiume, opera molto amata eguardata dalla popolazione che ne rimasefortemente impressionata, neiprimi anni del ’900 l’artista fu un riferimentoimprescindibile, soprattutto perun giovane come Melkiorre. In tale periodoil maestro, compiute già le operesulle quali poggiava la sua notorietà, vivela fase matura del proprio lavoro,esteso, più che sul piano pittorico “dacavalletto”, nell’impegno di decoratoresu vasta scala di molte architetture nellaPlanargia e oltre (Cuglieri, Tresnuraghes,Borore, Seneghe). Lavori che neltempo avevano ridisegnato il volto interno dei massimi edifici di Bosa, sia laici (Municipio,Teatro),sia religiosi (cattedrale dell’Immacolata (fig. 4), chiese di Santa Crocee di Stella Maris, vescovado), oltre alle numerose residenze private (fig. 5).Con Scherer, Bosa trova e perfeziona, identificandovisi, la sua idea del “vivere bene”,concetto fondato sulla qualità diffusa che doveva pervadere i diversi aspettidell’esistenza, concezione rimasta alla base della prassi operativa di <strong>Melis</strong>. Scherer,manipolatore di immagini e colori in una terra che non aveva mai conosciuto primala figura dell’artista, esercitò sui bosani e su <strong>Melis</strong> il fascino dell’esotico, della diversitàconcretizzatasi nello “straniero”. Biondo, garibaldino, depositario di esperienzenapoletane e nord africane, da subito aderente alla locale Società Operaiadi Mutuo Soccorso (organo fortemente politicizzato), l’artista parmense, dopo ilsuo definitivo ritorno dall’Africa, si era immerso appieno, da intellettuale gaudente,nel clima di una Bosa in rinnovata espansione all’indomani dell’Unità italiana. Attornoa lui si era stretta una cerchia di intellettuali fra i quali spicca il fotografo-poetaGiovanni Nurchi, del quale <strong>Melis</strong> più tardi (1920) pubblicherà alcuni componimentiin un numero speciale, Cantigos, edito dalla Rivista Sarda.Per la particolare scala del lavoro di decoratore, Scherer ricorre a una squadra dioperai, tra i quali ripartisce i compiti. Egli riserva per sé, responsabile nei confrontidella committenza, il progetto d’assieme della composizione, mentre lascia agli aiutila parte artigianale della realizzazione (costruzione delle impalcature; preparazionedel fondo e dei colori a tempera; stesura delle campiture; ripartizione dei riquadripittorici; preparazione delle matrici a stampo), firmando le6. Emilio Scherer, NELDESERTO (1879-87).scene d’invenzione con figure e paesaggi, racchiuse nei medaglionio in altre preordinate partiture delimitate da cornici.5 6

A ROMA7Apartire dall’insegnamento di Cambellotti, <strong>Melis</strong> fa suo il credo e la prassidi un’arte in funzione del sociale; credo che, già ampiamente diffusoin ambito inglese, è dilagato nel resto d’Europa.Fatta eccezione per il suo primo lavoro “strutturato” finora rinvenuto (fig.7), datato 1912, attestazione di maturi avanzamenti formativi (il soggetto èuna capra, copia da Filippo Palizzi, di cui un nutrito lascito è parte del patrimoniodella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; legame dichiaratodal timbro apposto sul retro del supporto), già nel 1913 <strong>Melis</strong> è illustratore,ad esempio per Il Giornale d’Italia (figg. 12-13), iniziando una personale ricercasegnica ed espressiva siglata in questo periodo, e per buona parte deglianni Dieci, con Silem (<strong>Melis</strong> al contrario). Certamente conosce l’opera degliartisti conterranei Francesco Ciusa e Giuseppe Biasi – presente, quest’ultimo,alla Prima Esposizione Internazionale “Secessione Romana” del 1913,allestita nel Palazzo delle Esposizioni –, ma i suoi orientamenti sembrano indirizzatipiuttosto a scelte caratterizzate da un modernismo internazionale,imperante nella Roma umbertina e osservato in opere come quelle di un apprezzatoartista, anch’egli della cerchia cambellottiana, qual è il sicilianoAleardo Terzi. Preferenze suggerite dalla composizione del soffitto di CasaNaitana a Bosa (fig. 8), nella qualeuna figura fortemente connotata(parrebbe saltata fuori da una cartolinadell’epoca per abito, acconciaturae atteggiamento) muove ghirlandedi rose mackintosh (motivo protrattosiin <strong>Melis</strong> fino al 1921 come nellagrafica per l’editore Palombi o nella127. CAPRA, 1912, olio su tela incollata su cartone,cm 30,4 x 21,8.Il dipinto fu donato il 13 ottobre («affettuosamente»come si legge nella dedica sul retro) all’amico LuigiCao di Bosa, lo stesso per il quale l’artista disegnerànegli anni Sessanta una nota etichetta per il vinoMalvasia.8. Soffitto (veduta parziale), 1913-16, tempera,Bosa, Casa Naitana.Il decoro è eseguito su un plafone che separal’ambiente della stanza dalla copertura vera e propria.Rivista Sarda) e abbondanza di glicini. Il segno di Cambellotti, traccia incisoriadi contorno con precisa valenza grafica, unito a suggestioni del Ciusadisegnatore, traspaiono nell’illustrazione di copertina e nei fregi interni delvolume Primavera Sacra (figg. 9-11) di Mariano de Fraja. Poiché ancora dilà da venire la grande stagione della xilografia sarda (le prime prove di Biasirisalgono al 1913), è il Cambellotti incisore che spinge l’allievo a produrrecol disegno a china lo studio Le aspettanti (fig. 14) quale opera da tradurre inxilografia; pratica mimetica consueta all’epoca in quanto richiestissima e funzionalealla stampa delle immagini sui quotidiani.Il periodo fra l’arrivo a Roma (1909), con una pausa sarda intorno al 1911-12, e l’entrata in guerra della Nazione (1915) – gli ardenti e scoppiettantianni tra Futurismo e Secessione – mostra dunque un <strong>Melis</strong> che studia e siguarda attorno, completando e rafforzando il personale bagaglio tecnico.Apprendistato vivace e a tratti tumultuoso, come riporta la notizia del 3maggio 1914, apparsa su un quotidiano romano, della rissa alla Galleria FuturistaPermanente fra un gruppo di “futuristi” (tra cui Giannattasio, Buzzi,Folgore, Balla, Prampolini, Galli) e un altro formato da “passatisti” tra iquali (oltre a Bertoletti, Oppo, ecc.) gli allievi di Cambellotti, Virgilio Retrosie Melkiorre <strong>Melis</strong>.138

9-11. Mariano de Fraja,Primavera Sacra,Cappelli, 1913,copertina a tre colori efregi interni al tratto.L’evocazione classicistache traduce in italianoil Ver Sacrum dellaSecessione viennese è quiassicurata dalla verginesacerdotessa di Vesta,custode del sacro fuoco.Sono tanti gli echistilistici presenti: ilpanneggio del peplo incopertina ha un chiaroimpianto desunto daCambellotti, mentre aFrancesco Ciusarimanda in parte laconduzione continua efilamentosa del tratto achina. La particolaresagoma del fregio allafig. <strong>10</strong>, rappresenta laparte d’incastro di unaconchiglia bivalva.Il tondo centrale delfregio alla fig. 11 ritrae,nell’incappucciato, ilprofilo dello stessoMelkiorre <strong>Melis</strong>.121311912-13. GIUSEPPESECCI (DEVOTU),SEBASTIANAPRANTEDDU,illustrazioni al tratto,Il Giornale d’Italia,15 luglio 1913.Rappresentanorispettivamente«l’imputato che accusagli altri» e la «teste» nelprocesso tenutosi pressole Assise di Cagliari perla «drammatica rapinadi Sisini».<strong>10</strong>14. LE ASPETTANTI,1915, china su carta,cm 25 x 19.L’opera fu presentata da<strong>Melis</strong> all’EsposizioneArtistica Sarda di Sassaridel 1916, organizzata perla mobilitazione civile.1414 15

15L’ARTE IN FUNZIONE SOCIALE: DUILIO CAMBELLOTTI (ROMA 1876-1960)Nella capitale avviene l’incontro di <strong>Melis</strong> con il futuro pittore e incisore CarmeloFloris – che, iscrittosi alla medesima Accademia (corso di studi alla cui frequentazionegiungeranno successivamente Renato Ferracciù e Stanis Dessy), mantennenel tempo un’amicizia fraterna col bosano – ma soprattutto ha inizio la frequentazionedi una straordinaria figura d’artista che incide significativamente sulla suaformazione: Duilio Cambellotti.Del rapporto <strong>Melis</strong>-Cambellotti, prima del 1923 (anno della prima Biennale di Monza),si hanno sporadiche testimonianze che raccontano di un giovane Melkiorreapertamente vicino o con questi schierato nella lotta sociale (nel 1911 egli è assenteda Roma) ma l’amicizia con il maestro, le successive collaborazioni, l’apprendistatoceramico, il comparatico che li ha uniti sul piano privato, le vacanze comuni a Terracina,il fatto che Adriano e Lucio (figli di Duilio, tra i pochi amici presenti sul suo lettodi morte) chiamassero <strong>Melis</strong> “zio Melkiorre”, non lasciano dubbi. Docente alla LiberaScuola del Nudo e insegnante nei corsi di ceramica presso il complesso del SanMichele, Cambellotti incarna agli occhi di <strong>Melis</strong> un equilibrio inatteso. Egli è capacedi conciliare assoluta modernità con quei valori che il giovane allievo pensava confinatialla <strong>Sardegna</strong>, ovvero quel coacervo di idee imperniate sul concetto che l’arte, aservizio del sociale, potesse costituire un mezzo pacifico ma efficace per il riscatto diun popolo, mediante la valorizzaione dei valori identitari. Su questa linea di impegno,Cambellotti si dichiara difensore della cultura agro-pastorale dell’Agro Romano, areaa sud di Roma soffocata dall’indigenza e stretta nella morsa della malaria (propriocome la <strong>Sardegna</strong>!), in cui la popolazione viveva ancora in capanne di rami e fango,malvestita, poco nutrita e, quello che adesso più conta, tagliata fuori dallo sviluppodella nuova Nazione italiana in quanto privata del diritto all’istruzione. Attorno aCambellotti si forma un gruppo di intellettuali e artisti che riesce a creare un vero eproprio movimento (tra gli animatori Alessandro Marcucci, Giovanni Cena, SibyllaAleramo). Il Comitato per le Scuole nell’Agro Pontino, nome identificativo del gruppo,si impone all’attenzione internazionale nel 1911, quando il governo italiano, conl’inaugurazione a Roma del Monumentoa Vittorio Emanuele II (l’Altare della Patriain piazza Venezia), festeggia i cinquant’annidell’Unità Nazionale (1870)con Roma capitale, presentandosi attraversouna grande Esposizione Internazionalealle altre già consolidate borghesie15. Duilio Cambellotti, CONTADINECON CONCHE (19<strong>10</strong>-12).L’impostazione di quest’opera, realizzata inceramica, è di chiara influenza per il <strong>Melis</strong>dell’illustrazione in fig. 49. Questa, nel paragonecon la narrazione pittorica cambellottiana, differisceper la trattazione antinaturalistica, sbilanciandosi afavore di una potente sintesi grafica bidimensionale.16. Duilio Cambellotti,LA STREGA (1921).Il dipinto, studio peruna copertina,realizzato a matita etempera su cartone,riporta la dedica aMelkiorre <strong>Melis</strong>,siglata dalla classicaspiga (quasi unmonogramma del suoautore). Esso è unatestimonianza superstitedell’intenso rapportodi stima e scambio cheha unito i due artisti.Sentimento di stimatributato a Cambellottianche da Pino <strong>Melis</strong>,fratello minore diMelkiorre, che, nellapersonale collezioned’arte, custodiva unesemplare dellaCoppa delle violette,celebre soggettoceramicocambellottiano.Pino, tra l’altro, avevasposato Maria LetiziaGiuliani, la cui aziendafamiliare, specializzatanella realizzazione divetrate artistiche, avevain più occasionicollaborato col maestro.europee. Per l’occasione Cambellotti inventa e ricostruisce in chiave museograficauna capanna dell’Agro Pontino, collocando all’interno alcuni arredi di quella cultura,e inserendovi fotografie documentarie e opere di artisti (tra i quali Giacomo Balla)la cui vendita avrebbe permesso l’acquisto o la realizzazione dei libri (a tale scopoCambellotti illustra con la xilografia un abecedario) destinati all’istruzione di contadinie pastori. Limitrofa al circuito di visita dei padiglioni ufficiali e roboanti, la Capannaè una chiara e forte denuncia raccolta e impugnata dall’opinione pubblica chespinge la coppia dei Reali, al momento inaugurale dell’Esposizione, a visitare e legittimarequello spazio. Cambellotti è l’uomo del momento, l’esempio di punta al qualeguardano i giovani progressisti, divenendo a Roma l’artista più avanzato fra l’ultimametà degli anni Dieci e la prima dei Venti, coprendo il vasto ambito delle artiapplicate, consequenziale alle sue idee sociali. Creatività che, destinata all’uso, divienevia via arredo, ceramica, abito, illustrazione, ecc., altrettanti comparti relazionatialla nuova diffusione dell’oggetto da parte dell’industria, produttività seriale ancorafrenata in Italia da un preponderante ambito artigianale.16

1916. IL PRIMO RADUNO DEGLI ARTISTI SARDILo scoppio della Prima Guerra Mondiale spinge l’artista a fare rientronell’Isola per assolvere al servizio militare. La parentesi regionale, chepure terrà <strong>Melis</strong> lontano dalla scena romana per circa un triennio, rappresenteràun momento decisivo per i suoi orientamenti futuri. In <strong>Sardegna</strong>,all’epoca, si andava sviluppando un forte movimento di affermazione identitariaper il quale la cultura e le arti figurative erano chiamate a dare uncontributo determinante attraverso un succedersi di positive ribalte che interrompesseroil millenario isolamento della «dimenticata» regione, imponendolaall’attenzione «dell’Italia». Le tappe sono note: l’incontro del pittoreBallero col maestro divisionista Pellizza da Volpedo nel 1903-04; lacollaborazione nel 1905 di Biasi e Figari, in qualità di illustratori, a testatenazionali; il clamoroso trionfo di Ciusa alla Biennale di Venezia nel 1907; ladecorazione del Palazzo Civico di Cagliari, 1912-14, che celebra le primerappresentazioni epiche della gens sarda da parte di artisti isolani; altrettanteoccasioni per rinfocolare l’orgoglio e il riscatto per quanti sentono il nuovoStato «vicino ma troppo lontano». L’occasione per la presa di coscienza da17. LANA AISOLDATI, 1916cartolina, cm 13,5 x 9,5.Stampata dai FratelliPalombi, il soggetto èstato commissionato a<strong>Melis</strong> dall’UnioneFemminile di Cagliari.Lo scopo divulgativo èquello di convogliareaiuti umanitari afavore dei soldati alfronte, impegnati nellalogorante guerracondivisa dall’Italiadal 1915 al 1918.18. LA CITTÀ DIOZIERI BENEFICALE CASE DEIRICHIAMATI ALLEARMI, 1916cartolina, cm 14 x 9.19. Iª ESPOSIZIONEARTISTICA SARDA,1916, cartolina,cm 14 x 9.L’opera, assieme almanifesto con medesimosoggetto, è statarealizzata per la mostrasassarese a favore dellamobilitazione civile,che segna un fruttuosoincontro di artisti, unitiper la sensibilizzazionedei civili verso lecondizioni dei soldatial fronte.1917 1818parte di un fronte comune isolano delle arti figurative (non si trattò di unsodalizio programmatico e coerente, semmai di un contarsi per elencarne leforze) è la mostra, organizzata a Sassari nel 1916, motivata da una volontà dimobilitazione civile. Lo scopo era quello umanitario di raccogliere fondi peracquistare materiali destinati al fabbisogno dei soldati al fronte. Impegno civilenecessario, essendosi oramai rivelato il conflitto una guerra di snervamento,terribile e sfiancante, consumata in ambienti inospitali com’erano learee alpine, teatro di battaglia, immerse nel freddo paralizzante. Gli artisti (fragli altri Edina Altara, Federico e Pino <strong>Melis</strong>, Primo Sinopico) offrono dunquevolontariamente le loro opere in beneficenza. Per l’evento, oltre alla partecipazionecome espositore, <strong>Melis</strong> realizza il manifesto e la cartolina (fig. 19).19

L’UCCISO, 1915-1960Nella mostra per la mobilitazione civile, <strong>Melis</strong> espone un piccolo dipinto a tempera«verniciata» (S. Ruju), oggi disperso, il cui soggetto ritornerà ciclicamente, ripropostoe aggiornato. La prima versione de L’ucciso, esposta anche nell’ambito della PrimaBiennale Romana nel 1921, verrà infine acquistata dall’attrice cinematografica SoavaGallone, moglie del noto regista Carmine Gallone, con il quale <strong>Melis</strong> nel 1920 ebbemodo di collaborare. L’ucciso raffigura la salma di un uomo trasportata su un carro abuoi – il giogo lento, possente e silenzioso, giganteggia nel dipinto, metafora dell’inesorabilescorrere del tempo – diretto verso la sepoltura o il paese.Tuttavia, la datae il soggetto, anche se il morto esibisce berritta e uose dell’abito tradizionale, avvaloranoaltri indizi, suggerendo interpretazioni parallele al tema letterario di base.L’astrazione della scena, isolata e priva di accompagnamento (a parte l’incappucciatoa guida del giogo), sposta l’attenzione su un altro episodio: il rientro al paese d’originedel corpo di un soldato, fra i tantissimi che l’Isola aveva generosamente offerto alsacrificio comune. Al momento del suo concepimento, nel 1915, la scena descrivedunque un soggetto di bruciante attualità (qui sublimato nell’interpretazione artistica).L’ucciso è l’eroe, coperto dalle sacre bende di lino, deposto sulle foglie di lauro,sacrificatosi per un ideale. Anni dopo il suo significato è ingigantito e coperto didemagogia dalla propaganda di Stato per un evento che in quell’anno scuoteva l’Italia.L’opera sembra incarnare l’ondata inarrestabile che, proprio in quel 1921, portain un viatico travolgente e commosso, inneggiato dalla folla per tutto il cammino ferroviarioverso la capitale, il feretro del Milite Ignoto, a una sola voce tumulato pressol’Altare della Patria a Roma, in rappresentanza delle migliaia di caduti senza nome.Trasporto che dal treno al monumentale sacrario viene effettuato sopra un affustodi cannone, simile nella struttura al carro a buoi. Dunque, l’opera ha rappresentatoil sacrificio dei Fanti della Brigata “Sassari”, nei confronti della quale l’intera Nazionesi volge riconoscente (è il motivo che più di ogni altro giustifica l’inserimentodel dipinto da parte di Arturo Lancellotti, curatore della Biennale Romana nel1921, tra le poche tavole a colori nell’edizione di lusso del catalogo folto di presenzea risonanza internazionale). Le successive riformulazioni pittoriche di <strong>Melis</strong> modificanoil soggetto sino a farlo diventare aneddoto, negli anni Cinquanta descrittivo diun’arcaica <strong>Sardegna</strong> ancora socialmentearretrata, testimonianza deltrasporto di una vittima questa voltaoriginata da una faida paesana (fattosanguinoso che, balzando nelle cronachedei media, allora impressionaval’opinione pubblica nazionale) o,in chiave traslata e mitica, del banditomaledetto fermato da un crudeledestino, in un’Isola barbarica segnatada dinamiche che con l’inchiesta daltitolo Banditi a Orgosolo di FrancoCagnetta, 1951-1954, sarà persinooggetto di dibattito in Parlamento.212220. L’UCCISO, 1915, tempera.Opera, oggi dispersa, presentata a Sassarinella I Esposizione Artistica Sarda del 1916.21. L’UCCISO, 1929, piastra, terracottadipinta e invetriata, cm 27,5 x 47,8.Di una prima traduzione in ceramica delsoggetto si ha notizia nelle cronache del 1927,con la partecipazione di <strong>Melis</strong> alla Biennaledi Monza.22. L’UCCISO, 1952, olio su tavola,cm 75 x 90, Nuoro, MAN.2023. L’UCCISO (1960), foto d’archivio.23

24 25Il soggetto, coraggioso nell’ideazione e interessante nellescelte cromatiche, risulta ancora acerbo (si noti il contrastotra la forza muta e possente del Pegaso alato, quasiuna macchina da guerra, e la fragile grazia della figurafemminile a incarnare l’Offerta). Il <strong>Melis</strong> del balzo inavanti è da ricercare in una delle opere esposte, L’ucciso(fig. 20), nella quale definisce il suo nuovo stile puntatosulla grafica, partecipe dell’avanguardia nazionale, ancoratitubante in Lezia (fig. 24). La linea di contorno, di cambellottianamemoria, struttura e definisce graficamente lemasse di colore steso a campiture piatte, prassi ricorrentenelle opere di questo periodo, sostanzialmente in seguitomai abbandonata. Il soggetto della cartolina Lana ai soldati(fig. 17) affianca per qualità L’ucciso. Realizzata per ilmedesimo spirito di mobilitazione – spinta originata perinteressamento femminile in quanto madri, sorelle, sposedei militi al fronte –, essa mostra due donne con cuffiettadi Desulo, simmetricamente affrontate di profilo comenel motivo di una tessitura popolare, sullo sfondodelle Alpi teatro di guerra. È la frase (di Sebastiano Satta)inserita a commento dell’immagine, che sposta i significati:conocchia e fuso, simboli delle Moire (terna di figuremitiche che con Atropo, qui assente, aveva potere direcidere il filo della vita), divengono per i soldati, il cuisacrificio è eroico, “segno” e “scettro” della loro “deità”.24. LEZIA, 1916olio su tela incollata sucartone, cm 38,5 x 36.Dipinto esposto aSassari nel 1916 allaI Esposizione ArtisticaSarda. Il retro mostrauna serie di appunti amatita, che sottolineacome <strong>Melis</strong> a questadata conducesse unaricerca orientata su duepiani differenti: da unlato il geometrismo dimatrice déco, dall’altroun impianto figurativopiù libero e, tuttosommato, più anonimo,come dimostra questoritratto. L’oscillazionefra le due scelteespressive costituirà unacaratteristica costantenell’artista che,riservando il segnosintetico per l’ambitografico e ceramico,ricorrerà all’altro nellapittura “pura”.25. GLIABBANDONATI(1917), foto d’epoca.26. LA SPOSA, 1915tempera su carta,cm 94 x 64, Ferrara,Fondazione SgarbiCavallini.Presentata a Sassarinel 1916 alla IEsposizione ArtisticaSarda, l’opera, di forteimpatto, mostra unaconduzione pittoricafitta di segni e assaielaborata rispetto alleopere di questo periodo.L’abito nuziale riproducequello di una abbientesposa di Iglesias, se pureil grembiule in pizzooriginario propone unavariante in filet,artigianato allora ancoradiffuso in <strong>Sardegna</strong> mache a Bosa, città nataledi <strong>Melis</strong>, aveva ed hauno dei centri più attividi produzione. Con laforzata traduzione nellegeometrie del filet,sentito più decorativo dialtre forme di ricamo opizzo, l’artista conferiscealla rappresentazioneun’aria modernista edéco, anticipatrice dimolte sue scelte grafichefuture. Egli rappresenteràripetutamente l’abito diIglesias, le cui bendedella cuffia affioranosotto il velo o ilmanticello di voltifemminili dipinti anchesu ceramica. Il gioiello,la gioia in filigranad’oro sospesa al nastroscuro che segna il collo, èil simbolo del nuovostato “padronale” dellasposa, oltre a far partecon orecchini e spilladell’insieme chiamatocuncordia. Il tema dellaspiga, ereditàcambellottiana, èanch’esso costante intutta l’opera dell’artista.262223

L’ARTE A SOSTEGNO DELL’IDENTITÀNel periodo 1916-1919, <strong>Melis</strong>, residente in <strong>Sardegna</strong>, affronta tematichedi argomento isolano, frutto di quel prepotente sentimento identitarioemerso con la mostra sassarese della mobilitazione civile. L’ideologia sottesada Biasi nei suoi lavori già nei primi anni Dieci (esportare l’Isola quale paradisoesotico, agevolandone l’accettazione), trova un passaggio privilegiato inquesti anni proprio grazie ai tristi fatti bellici. Le gesta e il quasi completo eccidiodei giovani della Brigata “Sassari”, la loro abnegazione e generosità (conEmilio Lussu se ne scopriranno in seguito i raccapriccianti retroscena), muovonoun generale interesse per la <strong>Sardegna</strong>. Il senso di colpa e rimorso nazionalivogliono trovare compensazione mediante una gratitudine manifestata27. RITRATTODI ADA, 1917tempera su carta,cm 28,2 x 22,5.È uno dei dueritratti che l’artistadedica ad AdaDessì, figlia del notoeditore e tipografosassarese VincenzoDessì. Ada sposeràin seguito il pittoree incisore StanisDessy.28-29. MedardoRiccio, Il valoredei Sardi,I e II volume,EditriceRisorgimento,Milano, 1917 e1920, copertine.La composizione anido d’ape costituitadalla disposizionedelle rose, sullacopertinadel secondo volume,è ripresa sullecopertine dellaRivista Sarda difebbraio (fig. 45) e,l’anno successivo, deLa Donna (fig. 49).27in un riaccendersi di interesse, esuccessiva premiazione, per tutti gliaspetti riguardanti la Regione: letteratura,arte, artigianato, natura,tradizioni. Gli artisti sardi cavalcanoquesto momento favorevole.Il conseguente fermento locale,provocato dalle nuove dinamichepeninsulari, gode dello stato di graziache ha aperto con facilità molteporte. Esso durerà circa un decennio(dalla mostra del 1917 a Milano,presso il Caffè Cova, organizzatada Biasi, sino all’ultima BiennaleInternazionale delle Arti Decorativedi Monza del 1927), spazzatovia da una cultura antiregionalistae industriale che, pianificando lafutura cultura di massa, condannanel folklore e nell’artigianato popolarel’impedimento allo sviluppomoderno. Il decennio aureo perl’Isola, purtroppo pagato con untributo di sangue, crea l’illusione diun’arte dai caratteri locali (per altroperfettamente consona alla fusionetra Movimento Moderno e <strong>Cultura</strong>Popolare, definita poi Stile Moderno,o Déco, vivo in ambito internazionale)capace di accedere,conversare e tracciare ipotesi discambio con quella nazionale dasempre fortemente lottizzata e sostenutadai centri di potere. Inquesto positivo clima di rinnovatovigore e di riflettori accesi sullagiovane arte sarda, <strong>Melis</strong> concepisceLa sposa (fig. 26), caricandoladi grafismi secessionisti. L’operapresenta una fascia a scacchi nel282924 25

3030. Grazietta Licheri, Eroi Sardi, Edizioni della“Rivista Sarda”, Roma, 1919, copertina.31. Fregio interno per Il plebiscito di tutte le armiper il Monumento all’Artiglieria di Carlo Montù,pubblicato nella rivista Italia, Roma, agosto 1923.32-35.ROSETTA E PASQUALINO, 1919, seriedi cartoline, ciascuna cm 13,7 x 8,9, edite a Parmada F. Zafferri, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>. Questo gustosoracconto “a puntate” manca di qualche sequenza maè perfettamente definito nei “passaggi” salienti.grembiule, ritmo alternato che delimitaanche l’illustrazione di copertinadel secondo volume di MedardoRiccio, Il valore dei Sardi (fig. 29),così come la tempera raffigurante lapiccola Ada Dessì (fig. 27), per ritornareinfine sulla copertina di Eroisardi (fig. 30). Il dopoguerra costituiràper il Paese un momento celebrativodell’evento bellico. Frotte diarchitetti e scultori sono chiamati aglorificarne il ricordo mediante “monumentialla Vittoria” da collocarsinelle principali piazze di tutti i comuniitaliani. Si costruiscono edificiper dichiarare il sostegno statale amutilati e invalidi di guerra, nonchéalle vedove. Artisti e illustratori nonpossono tacere sull’argomento. È diquesto periodo (1919) il disegno perla copertina di Eroi sardi, dal segnografico di potente sintesi che proponeun afflato mistico, opera il cuiimpegno è prontamente bilanciato(si fa strada un carattere peculiare di<strong>Melis</strong>, incline alla satira) dalle cartolinecaricaturali che narrano a episodil’amore del milite Pasqualino, soldatodi passaggio in una delle tante caserme,e Rosetta, signorina del luogo(figg. 32-35).32 333134 3526 27

L’ILLUSTRAZIONE E IL DISEGNO DEI PRIMI ANNI VENTI36Il quadriennio 1919-22 vede <strong>Melis</strong>impegnato con successo soprattuttocome illustratore, sia sulpiano della grafica editoriale (copertine,fregi interni di libri e riviste), siasu quello pubblicitario (manifesti,cartoline). Periodo questo, contrassegnatoda un intenso assorbimentolavorativo ma anche di estrema maturazione,coronato da significativisuccessi. Nel 1920 è direttore artisticodella Rivista Sarda, per la qualerealizza opere al tratto o a più coloriche illuminano sullo stato dei suoiavanzamenti espressivi. Da un latoun figurativismo accademico, declinazionemeno originale mantenutasul fronte dell’arte “pura”, come neldisegno Fior di scoglio pubblicato all’internodel numero di febbraio,riassunto in un ritratto maschile asanguigna del 1920-21, dall’altra unafelice quanto sperimentale grafica audacementesintetica, dalle tinte piattearginate da una veloce geometria dicontorno. <strong>Melis</strong>, avviato da Cambellottial segno delineatore e pulito, situffa qui felice, applicando la nuovaformula illustratoria al revival di motivitradizionali sardi, ritrovando così36. Copertina dell’edizione del 1920 di Ghermitaal core di Pietro Casu.37. Copertina de Il giornalino della Domenica,anno VIII, n. XIII, Firenze, 1920.38. Copertina della Rivista Sarda, anno I,nn. 8-12, Roma, 1919, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.37 382829

LA RIVISTA SARDAEdita a Roma (via Ostilia, 3), diretta daPantaleo Ledda, la Rivista Sarda – periodicodi politica, economia, letteratura,arte, centrato sulla valorizzazione dellacultura sarda nei suoi diversi aspetti –,col gennaio 1920 ha in Melkiorre <strong>Melis</strong>il nuovo direttore artistico. <strong>Melis</strong>, giàcollaboratore in veste di illustratore,ne disegna fregi e copertine, affermandoperò di «non voler essere solo inquesta nobile impresa» e coinvolge ancheamici o colleghi come Duilio Cambellotti,Romeo Berardi, Carmelo Floris,Pino <strong>Melis</strong>, Mario Delitala, SecondoChiardòla, Edina Altara, ma vi pubblicavanogià Remo Branca o figure menonote come l’ingegnere Giacomo Crovetti(Yago), tendendo ad aprire unaspecifica rubrica che divulghi il lavorodegli artisti, non solo visivi; è il caso39. Romeo Berardi, IL SOGNO, dicembre 1919.40. Duilio Cambellotti, LA PACE, dicembre 1919.41. Yago (Giacomo Crovetti), RITORNO,febbraio 1919.42. Edina Altara, NICOLAVA, febbraio 1919.43. Remo Branca, fregio, febbraio 1919.44. Pino <strong>Melis</strong>, illustrazione, dicembre 1919.delle schede (febbraio 1920) sul musicista Gavino Gabriel o la cantante lirica CandidaStara.Alla rivista collaborano intellettuali, scrittori, poeti. Ad esempio, nel numerospeciale di Natale e Capodanno 1919-20, firmano i racconti Grazia Deledda,La porta aperta, e Amelia <strong>Melis</strong> De Villa, Natale. Sul numero di giugno-luglioFrancesco Cucca propone il componimento poetico La farfalla, mentre il numerodi febbraio del 1919 pubblicava un brano del poema L’eroe cieco di Salvator Ruju.La rivista edita anche numeri speciali, come quello del 1920, Cantigos, dedicato alpoeta-fotografo bosano Giovanni Nurchi.Tipici i medaglioni fotografici con interventimanuali di <strong>Melis</strong>.394142434044

45474648 4945. Copertina della Rivista Sarda, Roma,febbraio 1920, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.46. Copertina della Rivista Sarda, Roma,giugno-luglio 1920, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.47. Copertina della Rivista Sarda, Roma,marzo 1920, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.48. Copertina della Rivista Sarda, Roma,gennaio 1922, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.49. 4 NOVEMBRE 1921: PASSANO LE MADRI E LE VEDOVE DEI CADUTI!,copertina de La Donna, Roma, 5 novembre 1921, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.32 33

50 51 52 53i caratteri tipici della tessitura, del ricamo e dell’intaglio popolari. Prova generale,quella della Rivista Sarda, che prelude alla messa a fuoco nel 1921del tema per la Sala della <strong>Sardegna</strong> (figg. 61-62) presso la Casa d’Arte Bragaglia,decoro geometrico e bidimensionale di un ironico «futurismo rustico».E di una verve ironica, a tratti affiorante, per <strong>Melis</strong> bisogna parlare: ne è un feroceesempio la copertina della Rivista Sarda del marzo 1920 (fig. 47), che raffigurauna giovane fanciulla bardata per l’uscita pubblica (con tanto di orecchiniin corallo), che trasporta con disinvoltura sul capo una cesta decoratadalla quale trabocca, sanguinolento e con schizzi che cadono qua e la, il cadaveredell’agnellino pasquale. Del 1920 sono le copertine de Il giornalino dellaDomenica (rivista che in quell’anno registra un significativo apporto dagli artistisardi: Biasi, Mossa De Murtas, Altara, Pino <strong>Melis</strong>, Lumbau, Branca) e delromanzo di Pietro Casu, Ghermita al core (figg. 37 e 36). Quest’ultimo proponeuna fanciulla dalla caratteristica arcata sopraccigliare “alla <strong>Melis</strong>”: abbassatain un’epressione o vezzo di artefatta mestizia, di finta “acqua cheta” (giàpresente nella Sposa del 1915), esplicito rimando al teatro di posa. Nel 1921fanno la loro comparsa gli occhi femminili foschi e fortemente bistrati (divenuticostante nell’opera del “pittore d’occhi”) da diva cinematografica (LaSulcitana, Regina dell’Isola), caratteristica sottolineata dal ritratto di Soava Galloneriprodotto nella cartolina edita dai Fratelli Palombi (fig. 55). È ancoranel 1921 che <strong>Melis</strong> balza agli onori della cronaca vincendo con due bozzetti il3450. IL NATALE NELL’ISOLA FEDELE!,copertina de La Donna, Roma, 20 dicembre 1921.51. Copertina de La Donna, Roma, 5 marzo 1922.52. DONNA DI IGLESIAS, 1921china e tempera su cartone, cm 32,7 x 23,7,Università di Cagliari, coll. Piloni.53. DONNA DI IGLESIAS, 1921china e tempera su cartone, cm 32,7 x 23,5,Università di Cagliari, coll. Piloni.54. FANCIULLA DI IGLESIAS (1921)china e tempera su cartone, cm 32,7 x 20,4.L’opera è appartenuta a Vittorio Grassi, pittore eillustratore vicino a Cambellotti.I tre dipinti sono chiaramente debitori al Biasiritrattista, a quelle opere realizzate su fondo chiaroa tempera su carta, com’è ad esempio Scolastica del1913. Da questo se ne discostano per il diverso esito:compositivamente ricercato in Biasi a favore di unosconfinamento verso l’astrazione geometrica,intellettualistica; in <strong>Melis</strong> più figurativa e con valoredi elegante appunto. Differenza motivata anchedalla scelta dimensionale fra le opere dei due artisti.Insieme al ritratto in fig. 56, le opere fanno parte diun gruppo omogeneo firmato “<strong>Sardegna</strong> 1921”,analogo per formato e tecnica.3554

5555. SOAVA GALLONE (primi anni Venti)cartolina, cm 14,2 x 9,1, edita a Roma dallostabilimento dei Fratelli Palombi.È il ritratto dell’attrice cinematografica di originenordica, moglie del regista Carmine Gallone.56. DONNA SARDA, 1921tempera e olio su cartone, cm 31,7 x 24,5, Genova,coll. The Mitchell Wolfson Jr. - FondazioneRegionale C. Colombo.Il dipinto compare nella foto pubblicata sulla rivistaLa Casa bella del marzo 1928, che ritrae unambiente di Casa Dettori arredato da <strong>Melis</strong>.grande concorso indetto dal quotidianoromano Il Messaggero. Purtroppole due opere sono arrivate a noi soloattraverso riproduzioni di scarsa qualità,nelle quali risulta difficile addentrarsiin una qualsiasi lettura. Nel disegnodel corpo umano, esile e ossutonei tratti, slanciato nelle membra, dimemoria ancora cambellottiana e diun Biasi fine anni Dieci, <strong>Melis</strong> sfoggiaora una fluida e sicura concezionepittorica, come esemplificano i treeleganti disegni di altrettante figurefemminili in abiti sulcitani (figg. 52-54). Sullo stesso registro, è il primopiano della donna (fig. 56) con particolaretaglio d’occhi. Lo sguardo èfondamentale nelle figure dell’artista,ch’egli rimarca anche quale dato fisionomicosardo. Il Profilo di Marisariprodotto sulla rivista Nuovo Convito(n. 6-7, giugno-luglio 1921) sembrerebbeun punto di arrivo nell’attualericerca formale di <strong>Melis</strong>. Per la prestigiosa testata La Donna, <strong>Melis</strong> adottatre registri differenti. Le vedove di guerra, folla di presenze che avanzano dalfondo al primo piano («le madri e le vedove dei Caduti»), sono tracciate conun segno che, non fosse per la data, farebbe pensare ai volti intagliati nel legnoche a partire dal 1925 proporranno i pupazzi realizzati da Eugenio Tavolara eTosino Anfossi, somiglianza sorprendente nelle linee orizzontali degli occhi.La donna che invece campeggia nella copertina (fig. 51) bianca, rosa e verde,addolcisce i toni e prepara all’altra (fig. 50) totalmente stemperata, sbriciolatae priva di forza nel campo visivo lunghissimo, a volo d’uccello. Qui, dove laneve è protagonista dell’immagine, una rada interpunzione di figure, macchieintervallate, anima il movimento orientato verso la chiesa all’orizzonte. È comese <strong>Melis</strong>, nei temi non direttamente centrati sull’area sarda, non potendotrarre a piene mani dalla cultura tradizionale, non voglia o non riesca adadottare un registro sintetico efficace. Sono anni di sperimentazione e dioscillazione nelle differenti espressioni. Nel manifesto per la Mostra ZootecnicaRegionale Sarda (fig. 57) riaffiora lo stile geometrico, seppure piegato dalarghe concessioni alla figurazione, dove è interessante la ritmica disposizione36dei vitelli divenuti in tal modo figurine a stampo. Equilibrio invece non traditonei coevi piccoli bozzetti a tempera, lei/lui (figg. 59-60), soggetti quasiemersi da un arazzo con cornice dipinta a simboli tradizionali. Da notare leatmosfere “notturne”, dai bagliori grigio-celesti, che compaiono nei volti delledue figure. La citazione degli stilemi dell’arte applicata è totale nel manifestoper la Compagnia Drammatica Italiana Stabile Sarda (fig. 58).3756

57. MOSTRAZOOTECNICAREGIONALE SARDA,1922, manifesto,cm 135 x <strong>10</strong>0, Treviso,Museo Civico,coll. Salce.58. COMPAGNIADRAMMATICAITALIANA STABILESARDA (1922)manifesto, cm 65 x 90,Treviso, Museo Civico,coll. Salce.59-60. DONNASARDA, UOMOSARDO (1922)tempera su cartone,ciascuno cm 20,7 x<strong>10</strong>,4, Bosa,Raccolta <strong>Melis</strong>.5857 59 60

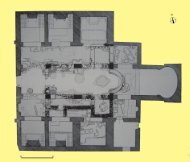

616261-62. SALA DELLA SARDEGNA(SALA DA BALLO), 1921, Casa d’Arte Bragaglia,via Degli Avignonesi 8, Roma, immagini d’epoca,Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>. Tra il pubblico, il primo inpiedi da sinistra è Melkiorre <strong>Melis</strong>.LA CASA D’ARTE BRAGAGLIAA Roma, a due passi da piazza Barberini,in via Degli Avignonesi 8, nelle anticheterme di Settimio Severo sotto PalazzoTittoni, nasce un “circolo” culturale d’artedestinato agli incontri fra intellettualid’avanguardia e gioventù vivace. È lo spazioespositivo delle ricerche artisticheinternazionali, reso celebre innanzituttodal nome dei suoi fondatori, i fratelliBragaglia, propugnatori del credo futurista,ma anche da coloro che vennerochiamati a disegnarne e decorarne gli interni.L’ingresso e la scala d’accesso sonoideati e realizzati da Fortunato Depero;la sala futurista da Giacomo Balla;il teatro (il celebre Teatro degli Indipendenti)dall’architetto Virgilio Marchi; infinela sala da ballo (Sala della <strong>Sardegna</strong>),decorata nel 1921 nelle pareti e nel disegnodei lampadari, da Melkiorre <strong>Melis</strong>.La Casa d’Arte di via Degli Avignonesi èun centro che dal suo nascere amplial’attività dell’originaria sede di via Condotti21, dove erano state ospitate numerosemostre di artisti (116 in totale,oltre 60 di stranieri) protagonisti dell’arteuniversale: da Klimt a Schiele, da De Pisis a Sironi, da De Chirico a Beckmann, daItten a Zadkine, da Boccioni a Fuchs, ecc. (nell’elenco degli espositori si legge anche ilnome del sardo Tarquinio Sini). Qui nessuno si sorprende o si sdegna che un giovanepittore strapaesano come <strong>Melis</strong> dipinga sui muri del doppio ambiente oblungo voltatoa botte una teoria di buffi figurini. Questi appaiono robotizzati e bidimensionali,probabilmente resi con vivaci tonalità cromatiche, e, allacciati di fianco nel ballo tondo,elencano una fantasiosa casistica di abiti della tradizione regionale. Perfino i cataloghipubblicitari riportano la nomenclatura della Sala della <strong>Sardegna</strong> affiancata con pari dignitàalla Sala Futurista. Ciò fu possibile, senza che qualcuno pensasse al coinvolgimentodell’arte popolare come un ricorso al vecchiume folklorico, in quanto in tuttal’Europa dell’epoca avveniva la riscoperta della cultura tradizionale, degli arcaismi formalirilanciati col Déco internazionale ma già introdotti nel 1907 da Picasso nel dipintoLes Demoiselles d’Avignon. I contadini e i pastori sardi rappresentati a parete(popolani analogamente tradotti e sintetizzati da Depero nelle sue opere a più registrimaterici) sarebbero potuti benissimo sostituirsi a personaggi favolosi di epici racconti,anch’essi coloratissimi, di un Kokoschka, un Kandinskij o di una suprematistarussa, come pure ai coreografici personaggi dei Balletti Russi.A MONZAAll’edizione del 1923 della Prima Mostra Internazionale delle Arti Decorativea Monza, la Sezione sarda è allestita in tre ambienti dal noto architettodel Liberty milanese Giulio Ulisse Arata (amico di Biasi) e decorataalle pareti da Melkiorre <strong>Melis</strong>. A scandire alcuni punti significativi del percorso,l’artista aggiunge in chiave decorativa una serie di dipinti (dalla caratteristicacornice cuspidata), raffiguranti figure femminili abbigliate in abititradizionali fortemente sintetici e ampiamente rivisitati. La loro concezioneesaspera la raffigurazione della gonna “a palloncino”, avviata a diventare unasemisfera perfetta, e del velo sul capo che assume la rigida vaporosità di unpreciso triangolo; stilizzazioni rintracciabili nelle ceramiche future. L’eventomonzese regala a Francesco Ciusa un diploma d’onore per la forma e la concezioneseriale dei suoi multipli ceramici ma ne ammonisce gli arcaismi dellatecnica; giudizio che suona come un metro di misura dello spirito che complessivamenteanima la sezione isolana. A Monza <strong>Melis</strong>, pur impegnato con la<strong>Sardegna</strong>, è anche Commissario nella Sezione Romana, dove il gruppo capitanatoda Cambellotti mostra già risultati di profonda rielaborazione del datopopolare di partenza a favore di un tono in cui si senta il passato di una città63. Ambiente dellaSezione Sarda allaPrima MostraInternazionale delleArti Decorative, Monza,1923, foto d’epoca,Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.come Roma, allora anche giovane carismatica capitale.La Sezione sarda viene ripetuta nello stesso 1923 a Roma,Palazzo delle Esposizioni, con l’apporto aggiuntivodi Mario Mossa De Murtas. Il gruppo romano vede ancora<strong>Melis</strong> tra le sue fila nell’edizione monzese del 1925.È decoratore, con Ugo Ortona e Giuseppe Rondini, della6341

64 65Sala della Terra ordinata da Cambellotti. Realizza il decoro del portale nellaSala degli abitatori della Campagna Romana (altri pannelli della sala sono dipintida Amedeo Bocchi, Carlo Alberto Petrucci, Alfio Fallica, AntonioSantagata) progettata dall’architetto Alessandro Limongelli (fig. 65). Unicosardo insieme a Nino Siglienti (designer sassarese trapiantato a Milano), nell’edizionedel 1927 <strong>Melis</strong> è titolare di una sala monografica nella quale scegliedi esporre la sua nuova produzione ceramica. L’allestimento è sui toniblu notte con partiture ed alta fascia da terra di colore nero, vivacizzate daminimi inserti color argento. Tonalità notturne che bene si adattano a soggetticome Graziarosa (fig. 1<strong>10</strong>), diva ammaliatrice dagli occhi bistrati, ripropostasuccessivamente secondo una prassi consueta nell’artista.4264. Copertina dellarivista Le ArtiDecorative, Alpes,Milano, settembre1925.65-66. Sala degliabitatori dellaCampagna Romana(particolare) e Saladella Terra, SecondaMostra Internazionaledelle Arti Decorative,Monza, 1925.66 67LE BIENNALI DI MONZAAll’indomani dell’Unità d’Italia la nazione prende coscienza dello sviluppo disomogeneofra le differenti aeree regionali: più avanzato in quelle maggiormente vicine albacino continentale (una ristretta parte della Penisola a Nord), nel più totale sfascioe abbandono, a partire dal centro, nel Sud e nelle isole. L’economia del nuovostato resta principalmente basata sulla produzione artigianale e sulla piccola impresaa carattere familiare. Al fine di non negare, anzi di valorizzare un tale vivissimopatrimonio legato anche alle specificità dei numerosi gruppi etnici, strettamenteconnesso alla cultura popolare (peculiare della stragrande maggioranza del Paese),nasce l’idea di una vasta esposizione di arti decorative. La rassegna doveva mostrarele capacità inventive e propositive della cultura materiale e delle arti applicatedella Nuova Italia, guardate regione per regione, per poi essere anche confrontatecon altre delle diverse nazioni europee. Nel maggio 1923 si concretizza a Monza,presso la Villa Reale (futura naturale sede dell’ISIA), la grande Mostra Internazionaledelle Arti Decorative a cadenza biennale. Da subito sono evidenti insanabilidivari: accanto alle avanzate ceramiche Richard-Ginori disegnate da Giò Ponti si affiancanoil carretto siciliano e la cassapanca sarda (stilisticamente più vicini ai manufattidella sezione romena); agli arredi borghesi irride il rutilante, gioioso spazioideato dal “pittore” futurista Fortunato Depero. Divario intuito da quanti all’indomani,pur nel plauso all’iniziativa, animano un dibattito con il quale si arriva alla secondaedizione, segnata soprattutto da proposte di architettura d’interni (massimamentead opera del gruppo romano), segnando un momento di spinta per laNazione. Il 1925 registra tuttavia anche l’analoga e di maggiore risonanza esposizionedi Parigi, impostata (almeno negli intenti) all’insegna del nuovo e del moderno.L’Expo parigino, nel confronto, evidenzia una situazione italiana complessivamentearretrata per l’assenza dell’imprenditoria industriale. Scoppiano più accese le polemichetanto da arrivare demotivati alla terza edizione del 1927, l’ultima. Pur annunciata,l’edizione del 1929 viene fatta slittare e, con un colpo di mano dovuto agliarchitetti e al gruppo forte di intellettuali milanesi, viene soppressa per far postoalla Triennale di Milano, dalla quale è assolutamente bandita la cultura popolare eartigianale. La spaccatura fra la cultura del moderno legata all’industria e l’altra, arcaicama radicata, si fa sempre più grande, anche se già dal 1929 lo Stato, correndoai ripari, aveva creato L’ENAPI (EnteNazionale Artigianato e Piccole Industrie)con il compito, mediante l’annualeesposizione di Firenze, di sostenere ilsettore dell’artigianato. Per la <strong>Sardegna</strong>,da una costola dell’ENAPI, nascerà nel1957 l’ISOLA (Istituto Sardo OrganizzazioneLavoro Artigiano).67. Lo Scalone d’Onore della Villa Reale a Monza,edificio sede delle esposizioni biennali dedicate allearti decorative, destinato ad ospitare in seguito l’ISIA.

LA REGINA SARACENAAdottando registri espressivi diversi (grafica pubblicitaria, pittura, ceramica,arredo d’interni), <strong>Melis</strong> realizza, tra il 1924 e il 1927, materialieterogenei, difficilmente accostabili in quanto concretizzano prassi differenziate,certamente disorientanti per chi si chieda quale fra essi rappresentimeglio le capacità dell’autore, se prevalga il ruolo del designer o quello dell’artista.Senz’altro si può affermare che i lavori destinati alla comunicazioneallargata sono risolti in maniera più sintetica ed efficace. Questi, meno paludatie perciò interpreti di una serena gioiosa inventiva, sembrano proporresoluzioni sempre nuove anche nel recupero di complesse memorie culturalie personali. Il <strong>Melis</strong> pittore, più convenzionale, senza per questo essere rinunciatarioverso soggetti e tagli originali, non riesce ad abbandonare unambito che per condizionamento è ritenuto più efficace a un aperto confrontonella capitale. Il manifesto, affiancato anche dalla cartolina, ideatoper l’ippodromo di Chilivani (fig. 69), mostra un impianto narrativo efficace,veloce nella comunicazione e nel tema circense; per esso risulta strabilianteancora oggi la tecnica di stampa, dipari passo con l’insieme felicementerisolto dell’opera. Caratteri rintracciabili,seppure più blandi, anchenella cartolina per la Regia Nave “Italia”(fig. 68), museo viaggiante che,attraccando trionfalmente nei diversiporti dell’America Latina, portavala cultura del nostro Paese. Ereditàdi guerra (ancora nel 1924) è il soggettodel dipinto La vedova dell’eroe(fig. 70), della madre osilese in luttocol suo bambino fregiato di medagliaal merito, elmetto e fucile: quantoresta loro del caro caduto per la68. REGIA NAVE “ITALIA”, 1924cartolina, cm 14,1 x 8,9, edita dai Fratelli Palombi,Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.69. IPPODROMO DI CHILIVANI, 192468 manifesto, cm <strong>10</strong>0 x 70, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.694445

7071Patria. Repliche sono realizzate sumattonella ceramica, a volte quadrata(fig. 72) ma altre volte rettangolareper l’inserimento del paesaggio(fig. 71). Ad ampliare l’iconografiasu Bosa, <strong>Melis</strong> produce nel 1925,traendolo dal vero, Cittadella, unaveduta del centro medioevale bosanoripreso frontalmente, dal balconedel vano scala dell’Albergo Bosa, locatonella Casa neogotica lungo ilfiume Temo. L’opera è esposta allaTerza Biennale Romana allestita alPalazzo delle Esposizioni. In quellastessa sede, nel 1926, l’artista, reducedall’edizione 1925 della Biennale diMonza, ordina una Sala Sarda perl’annuale esposizione degli Amatori eCultori di Belle Arti, coinvolgendoper l’occasione altri artisti isolani eoccupando un’intera parete con suoilavori: due dipinti ad olio, un grandepannello decorativo centrale, piatti emattonelle ceramiche. Se i due oliappaiono convenzionali, non lo sonoper nulla le ceramiche e il pannellode La Regina Saracena (fig. 79), capolavorodi <strong>Melis</strong>, opera anticipatrice70-71. LA VEDOVA DELL’EROE, 1924foto d’epoca rispettivamente del dipinto e dellaceramica, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>. Lo stesso <strong>Melis</strong>,sul retro della foto che ritrae il dipinto, annota:“Museo Imperiale del Giappone” a Tokyo.72. LA VEDOVA DELL’EROE (anni Venti)mattonella, terraglia dipinta e invetriata,cm 20 x 20.73. CITTADELLA, 1924-25olio su tela, cm 64 x 47,5.Il dipinto, esposto a Roma nel 1925, raffigurauna veduta del centro storico di Bosa.72 734647

I FRATELLI MELISLa figura di Melkiorre <strong>Melis</strong> non va disgiunta dal forte legame, costante e spessocomplementare, ch’egli ebbe con altri suoi tre fratelli: Olimpia, Federico e Pino. Agliocchi dei contemporanei, primo caso del genere in <strong>Sardegna</strong> – anticipatore di quelliofferti dalle sassaresi sorelle Altara (imperniate sulla straordinaria figura di Edina) edalle cagliaritane sorelle Coroneo –, essi saranno noti come i Fratelli <strong>Melis</strong>. Le ricercheda essi condotte fra arte e artigianato, ciascuno impegnato in un preciso ambitocreativo, si sono talvolta sovrapposte, non certo confuse (i caratteri sono sempre riconoscibili)ma sicuramente esperite di pari passo con influenze reciproche. Neglianni Dieci e Venti, i Fratelli <strong>Melis</strong> saranno degli innovatori, ognuno per il proprio specifico.La loro opera, pur privilegiando esiti regionalisti, sostenuti dall’ideologia di affermazioneidentitaria che ha attraversato tutta la cultura sarda del ’900, verte a ribaltareordini precostituiti o mai sondati prima, spingendo l’oggetto-prodotto versola diffusione del mercato, o meglio, concependolo per esso. Olimpia (Bosa 1887-1975) crea a Bosa una rete manufatturiera per la realizzazione del rinomato filet,piegandolo a soddisfare le nuove richieste d’arredo (tendaggi, giroletto, tovaglie, bordure,ecc.), portando tale artigianato ad affrontareuna nuova casistica d’uso. Olimpia Peralta <strong>Melis</strong>distribuisce i suoi manufatti a Roma, Parigi,New York. Federico (Bosa 1891-Urbania1969), da scultore, com’egli rimarca all’origine,si orienta decisamente verso la ceramicafin dai primissimi anni Venti.Partito da Ciusa, ovvero da terrecottecolorate “a freddo” mediantevernici sintetiche, Federico riscoprela prassi di cottura deglismalti mediante la muffola, ottenendoil fissaggio dei colori sottovetrinain seconda cottura. Il risultato lo indicacome primo ceramista moderno della<strong>Sardegna</strong>, posizione consolidata per la successivapossibilità (1927) di realizzare imodelli con l’ausilio della ditta cagliaritanaSCIC, specializzata nella produzione suscala industriale di ceramiche per l’arredoe sanitari. Pino (Bosa 1902-Roma 1985), ilpiù giovane della famiglia, già illustratore nel1920 per Il giornalino della Domenica di Vamba,si rivelerà raffinato e poetico interprete, forseil più delicato dei <strong>Melis</strong>, realizzando tavole checostituiscono altrettanti prodigi pittorici per periziatecnica e trovate narrative, privilegiando la74non semplice dimensione lenticolare.7574. Federico <strong>Melis</strong>, ANFORA SARDESCA, 1927-31.75-76. Pubblicità per la produzione del filet diOlimpia Peralta <strong>Melis</strong>, tratte da una carta intestata(1922) e da una quarta di copertina della RivistaSarda (giugno-luglio 1920).Per il suo essere squadrato, scalettato, sintetico egeometrico, il segno decorativo del filet ha avuto unagrande influenza nell’opera dei Fratelli <strong>Melis</strong>, da essiavvertito come un tramite della modernità senza larinuncia ai contenuti e ai valori della culturaoriginaria e popolare.77. Pino <strong>Melis</strong>, LA SPOSA (anni Cinquanta).78. Pino <strong>Melis</strong>, ALBERO SPOGLIO (fine anniVenti-primi anni Trenta).Le due opere di Pino qui pubblicate, una tempera euna ceramica, costituiscono significativi esempi dellavoro del più giovane dei <strong>Melis</strong>. Egli non rinunciamai al protagonismo del segno: semplificato, incisivo,teso e di ricercata eleganza mai leziosa, arriva manmano a coprire in fitti reticoli di trame le campiturecompositive dell’opera, costituendone la vibrazioneinterna e al contempo la preziosità percettiva nellaricca fastosità, discreta negli accordi di colore, delrisultato. Il fascino delle profondità marine, degliesseri misteriosi che le abitano, armonici nellemovenze, così come dei tessuti preziosi, hannorappresentato per Pino <strong>Melis</strong> ispirazione costante.77 7876

7979. LA REGINASARACENA, 1926foto d’epoca, Bosa,Raccolta <strong>Melis</strong>.80. LA DAMA, 1926olio su tela,cm <strong>10</strong>0 x <strong>10</strong>0,Oliena, HotelRistorante Su Gologone.Il soggetto raffigura una“panattara”, costumetipico di Cagliari.dell’intero suo spirito anni Trenta, che segna la maturitàdell’artista, annunciando una stagione irripetibile. Nell’operala figura a cavallo si staglia scura (non ne conosciamoi toni cromatici, essendo il dipinto attualmentedisperso) contro una tessitura pittorica di tipo florealegeometrico. Concepita come un collage pittorico bidimensionale– l’artista ne conduce la resa mediante campiturea tinte piatte – La Regina Saracena fa piazza pulitadel pittoricismo descrittivo che cerca sicurezze nella narrazionefigurale e “artigianale”, presentiinvece nelle sue opere d’artepura. In questo periodo, è con l’artedecorativa (a seguire il fulgido esempiointernazionale di Depero) che<strong>Melis</strong> fa avanguardia. Sfigurano accantoa questo lavoro i pur bei ritrattiLa Dama (fig. 80) e SerenataSarda, figura di un suonatore conchitarra acquistato dal Re.8050 51

818384868581-82. Mobile-libreria (1926), legno intagliato eterracotta dipinta e invetriata, cm 162 x 60 x 40.83. VEDOVA DI SARDEGNA (1926)piatto, terraglia dipinta e invetriata, Ø cm 23,5,Genova, coll. The Mitchell Wolfson Jr.- Fondazione Regionale C. Colombo.<strong>Melis</strong> realizza il soggetto anche su mattonella.84. RAGAZZA DI BONO-SORRISO DISARDEGNA, 1929, piatto, terraglia dipinta einvetriata, Ø cm 36,3, Genova, coll. The MitchellWolfson Jr. - Fondazione Regionale C. Colombo.85. RAGAZZA DI BONO-SORRISO DISARDEGNA, 1926-29, mattonella, terracottadipinta e invetriata, cm 16 x 16.86. RAGAZZA DELL’IGLESIENTE, 1926-29piatto, terraglia dipinta e invetriata, Ø cm 36,3Oliena, Hotel Ristorante Su Gologone.Nel 1927 <strong>Melis</strong> realizza a Roma l’allestimento perla Sezione della <strong>Sardegna</strong> della grande mostra“autarchica” sul grano. Tra gli arredi che affiancanoi materiali esposti figura anche una serie di piatti,alla quale devono essere riferiti i soggetti delle duerielaborazioni successive alle figg. 84, 86(quest’ultimo con difetti sulla superficie, dovuti alritiro in seconda cottura della cristallina). Alcunimotivi di base, costituiscono la ripresa da esempidel 1926, per l’occasione caratterizzati dall’artistacon l’aggiunta del segno della spiga, tracciato in nerosulla tesa bianca del piatto.5382

8787. DONNA CONMANTOCOLORATO,1926-29, mattonella,terracotta dipinta einvetriata, cm 16 x 16.L’opera con questosoggetto, di cui siconoscono esemplaridatati 1926, figura giànella Sala Sarda allaXXXII Esposizionedegli Amatori eCultori di Belle Artial Palazzo delleEsposizioni di Roma.Le mattonelle del 1926differiscono da questapubblicata per il tagliomeno ravvicinato delvolto, il gioiello a cuorependente dallafettuccia scura strettaal collo e una minoresintesi complessiva.L’incarnato del volto èottenuto da <strong>Melis</strong>,secondo una prassiconsueta, dall’assenzadi colore che lasciascoperta la superficiedella terracotta.Tale scelta è intesaall’ottenimento dellamassima tensione colminimo dei mezzi,pratica derivata a<strong>Melis</strong> dallaconsuetudine con lastampa editoriale cheimponeva la ricercadella complessitàcompositiva conl’utilizzo del chiarodella carta egeneralmente l’impiegodi uno o, massimo, duecolori.898888. DONNA DIOSILO, 1926-29mattonella, terracottadipinta e invetriata,cm 16 x 16.89. DONNA DI ARITZO, 1926-29, mattonella, terracotta dipinta e invetriata, cm 16 x 16.L’atteggiamento e l’estrema raffinatezza compositiva e cromatica fanno di questa mattonella uno dei capolavoriceramici della produzione di <strong>Melis</strong>. I volti in primo piano dipinti su ceramica da Melkiorre sono assaidifferenti da quelli contemporanei concepiti da suo fratello Federico, pur nell’analogia delle scelte tematiche.Il primo utilizza la ceramica come un qualsiasi altro supporto pittorico, arrivando, nella sintesi grafica, ad esitiper i quali si può parlare di vera e propria ritrattistica; ciò per via di una intrinseca ricerca di approfondimentopsicologico del soggetto, del rapporto diretto che esso, attraverso i segni pittorici, è capace di instaurare con ilfruitore. Federico, meno interessato verso tale aspetto, realizza ritratti che, ineccepibili sul piano formale esegnico, restano sempre nella sfera artigianale. I suoi manufatti, dalla qualità elevata e destinati alla più largadiffusione seriale, presentano un decorativismo che li relega ad una resa più leggera e gradevole.

IL NIDO DELLE SIRENE<strong>Melis</strong> avvia dal 1927, e sino al 1929, un rapporto di collaborazione che,pur originato da committenze diverse, lo vede costantemente attivo inalcuni spazi del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale a Roma, ricoprendola figura di allestitore o decoratore di alcuni importanti eventi espositivi. LaSezione della <strong>Sardegna</strong> nella Mostra del Grano presenta una sala accessibile daun arco (fig. 93). Tre le pareti disponibili e tre le Provincie dell’Isola, identificateda scritte e pannelli decorativi (per Nuoro, la più giovane, <strong>Melis</strong> ricicla ilpannello de La Regina Saracena e alcune ceramiche del 1926). Nella grandeabbuffata di fotografie, cesti con grano, pannelli decorativi, pitture parietali,fasci littori, cancelletti “impreziositi” da ceramiche, tessiture tradizionali, fiocchidipinti, cuori, mani, braccia, ecc., <strong>Melis</strong> compie il miracolo di riuscire atrovare una partitura ordinatrice che non faccia scivolare il sovraccarico allestimentoin un baraccone da fiera paesana (comunque lodatonelle cronache per la forza di carattere). Di esso oggiresta memoria nei bei piatti in terraglia, magistralmentedipinti sottovetrina, con il motivo a spighe sulla tesa(figg. 84, 86). Di tutt’altro registro, più sobrio (forse ancheperché concordato con l’architetto Alessandro Limongellicol quale <strong>Melis</strong> si confronta da anni, essendoentrambi di area cambellottiana), è l’intervento per la SecondaMostra Internazionale d’Arte Marinara del 1927-28, per la quale realizza Il nido delle Sirene (fig. 91). Postoa conclusione del vasto Salone d’Onore progettato da Limongelli(arredo indicato quale primo atto manifesto del90. AlessandroLimongelli, Saloned’Onore alla SecondaMostra Internazionaled’Arte Marinara,Roma, 1927-28. Sulfondo è visibile Il nidodelle Sirene, ambienteprogettato da <strong>Melis</strong>.91. IL NIDO DELLESIRENE, SecondaMostra Internazionaled’Arte Marinara,Roma, 1927-28.Razionalismo romano) con decori tridimensionali nelle nicchie opera di AlfredoBiagini e sculture finali di Amleto Cataldi, Il nido delle Sirene, impostatosulla bicromia di una scala di grigi alle pareti e del verde fava nel mobilio, haquale perno centrale una fontana in vetro di Napoleone Martinuzzi (che riprendeil motivo esotico a fiore di loto di Biagini e Limongelli). Alle pareti,9190925657

9593tra consolles reggispecchi dagli appoggi lignei vibrati come riflesso d’acqua, <strong>Melis</strong>espone paesaggi con motivi della costa occidentale sarda, quella bosana traMagomadas e Alghero. L’olio superstite del gruppo, Caletta selvaggia (fig. 92),sfodera una follia cromatica di rosso e verde accesi, aggressivi allo sguardo, masquilli tonali consueti in questo artista. Sponsorizzato dalla fabbrica automobilisticaFIAT, il Secondo Salone Internazionale dell’Automobile (che per laprima volta in Italia utilizza un moderno sistema diilluminazione: il neon) vede nel 1929 ancora Limongelliprogettista e <strong>Melis</strong> decoratore murale(figg. 95-96). L’allestimento, sempre ospitato alPalazzo delle Esposizioni, è recensito nel dicembre1929 da Guido Marangoni sul n. 12 della rivistaLa Casa bella, che saluta in <strong>Melis</strong> colui che,dopo «le ultime esposizioni di Roma e le Biennalidi Monza», ha anche «vittoriosamente» fatto «lesue prove di decoratore … in alcune case privatedella capitale», ed esalta in lui «la rinascita delle formepaesane come un fenomeno che annunziava imminenteil delinearsi di stili ornamentali veramente rappresentatividella nostra epoca e del nostro 94gusto».5892. CALETTA SELVAGGIA, 1927olio su compensato, cm 30 x 49.Il dipinto, quarto da destra, è visibile nella fotoin fig. 91. Realizzato dal vero, il paesaggio è quellodi una inospitale e ripida insenatura della costa fraBosa e Alghero.93. SEZIONE DELLA SARDEGNA, Mostra delGrano, Roma 1927, foto d’epoca, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.94. GALLETTO (anni Cinquanta), terracottasmaltata, cm 15,3 x 11 x 3,5, Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.Il soggetto è una ripresa successiva di quello presentesulla staccionata d’ingresso alla Sezione della<strong>Sardegna</strong> (fig. 93). Il pavone, trasformato da <strong>Melis</strong>nel più domestico e allegro galletto, è da lui derivatodalla cultura popolare, diffuso in <strong>Sardegna</strong>soprattutto attraverso la tessitura e il filet ma anchel’oreficeria e la ceramica. <strong>Melis</strong> lo utilizza inmaniera costante nelle diverse declinazioni espressive.La staccionata in legno con i galletti affrontati postisui pilastrini d’argine, del 1927, rimanda ai pavonistilizzati svettanti sulle fiancate lignee del telaio perla tessitura tradizionale.95-96. LA SALA DELLE MACCHINEAMERICANE, UNA VOLTA ED OGGI,Secondo Salone Internazionale dell’Automobile,Roma, 1929, decori parietali.5996

97. Copertina di Piccole Industrie,Roma, luglio 1927.98. Tavola pubblicitaria per La Juradi Gavino Gabriel, 1928, tratta daFontana Viva, Cagliari, aprile-maggio 1928.9799. PASTORELLO, 1929,olio su tavola, cm 37 x 27,2,coll. Camera di Commercio di Sassari.Il soggetto non è evidentemente di genere sardo,così come sottolinea la scritta in basso a destra«Campiglio, Trentino». In <strong>Melis</strong>, la pittura aolio, quella a vocazione “pura”, si discostanettamente dai caratteri dei lavori ceramicio grafici afferenti alle arti applicate.Ciò che maggiormente colpisce è il versofortemente orientato della pennellata condottain modo che non si nasconda il gestogeneratore. Nella pittura tuttavia si rimpiangeil <strong>Melis</strong> grafico, più sintetico e ricco diinvenzioni. Restano, quale originaleconnotazione alla quale l’artista non è venutomai meno, i tagli scelti: arditi e personali.In questo caso è interessante, più che il soggetto,lo spazio che precipita oltre la collina,percezione accentuata da una leggera vistadal basso della figura e dal costone montanoche affiora in secondo piano sulla destra.98 99

<strong>10</strong>0UN CERAMISTA A TRE FIAMMENel biglietto d’invito del 1929, realizzato per veicolare l’apertura della mostrapersonale allestita presso il foyer del Teatro Quirino a Roma (spazioprestigioso nel quale si erano alternate figure come il pittore Moses Levy), <strong>Melis</strong>,riprendendo ancora una volta il tema de La Regina Saracena, questa volta inuna originale bicromia viola e argento, aggiunge sul fondo a stesura piatta unostrano simbolo: tre fiammelle (fig. <strong>10</strong>0). Non è uno stemma araldico, piuttostola dichiarazione dello stato di completezza da parte del ceramista che, autoblasonandosi,afferma in tal modo di avere sperimentato anche la terza cotturadegli smalti, orgogliosa rappresentazione dei risultati raggiunti. È daalmeno quattro anni, a partire dal 1925, press’a poco nello stesso periodo incui il fratello Federico concretizza analoghi sviluppi ad Assemini (Cagliari), cheMelkiorre <strong>Melis</strong> ha iniziato a realizzare ceramiche a soggetto sardo, inserendolepersino in alcuni mobili (figg. 81-82). Sono mattonelle in terracotta e piatti interraglia, l’argilla bianca; supporti bidimensionali, dunque, che raffigurano soprattuttoprimissimi piani di volti fortemente stilizzati. In essi l’artista esaspera,riprendendone la sintesi, i tratti e le forme maturati in ambito grafico, ottenendoad esempio l’incarnato dal fondo non campito. Si tratta di pittura ceramicafissata con l’ausilio della vetrina piombifera cristallizzata in seconda cottura.A differenza del fratello Federico, Melkiorre affronta più tardi e occasionalmentesoggetti dalla resa plastica tridimensionale. Gli esiti di tale soddisfacenteproduzione, la brillantezza e la forza dei colori, inebriano il pubblico e l’artista62<strong>10</strong>0. Biglietto d’invito,1929, cm 11,5 x 16,Bosa, Raccolta <strong>Melis</strong>.La composizione riportail soggetto de La ReginaSaracena, ideato nel1926. L’offerta artisticache affianca la formulad’invito, racchiude lacomplessità dellacondizione artistica di<strong>Melis</strong>, esplicita e maturaa questa data. Le trefiamme che affiancanola regale amazzonecorrispondono allaconquistata capacitàdell’artista di gestirei tre fuochi della cotturaceramica.<strong>10</strong>1-<strong>10</strong>2.Pieghevolepubblicitario delfilm La Grazia,1929, Nuoro,Archivio ISRE.<strong>Melis</strong> realizza perl’occasione i bozzettie i figurini di scena.La direzioneartistica del film,oggi “regia”, èfirmata da AldoDe Benedetti. Stellaassoluta dellapellicola è CarmenBoni, ritratta sullacopertina delpieghevole nell’abitodi gala di Gavoi.Le scene modernesono curate dalnoto illustratoreMario Pompeie da GoffredoAlessandrini.Il soggetto è trattoda una novella diGrazia Deledda,già ridotta inmelodramma daVincenzo Michettie ClaudioGuastalla con scenedi Giuseppe Biasi.Per la grafica delpieghevole, <strong>Melis</strong>adotta il collage difoto accompagnatoda fregi al tratto oda sagome piatte(fig. <strong>10</strong>2), ripresadi motiviprecedenti (fig. 69),con l’ausilio ditratti dipinti.Vivace e colorata èla scritta del titolo,interpretata comeuna tessituramediterranea oafricana. Lachiesetta sullacollina fa anche quila sua comparsa,immancabilemarchio dell’artista.63<strong>10</strong>1<strong>10</strong>2

<strong>10</strong>3<strong>10</strong>3. PASTORE, 1927-30, mattonella, terracottadipinta e invetriata, cm 16 x 16.<strong>10</strong>4. UOMO CON GIOGO DI BUOI, 1927-30mattonella, terracotta dipinta e invetriata,cm 9,5 x 19,5.<strong>10</strong>5. PASTORE CON GREGGE, 1929-33mattonella, terracotta dipinta e invetriata, cm 30 x 20.che, da questo momento, fa della ceramicala sua espressione distintivatanto da proporne i risultati già ricordatial Palazzo delle Esposizioni diRoma nel 1926. Tale produzione,fruttando un largo plauso dovuto all’estremaperizia nel segno e alla maestrianella stesura dei colori, prassi dinon semplice applicazione, lo spingea presentarsi esclusivamente attraversoopere ceramiche alla terza biennaledi Monza nel 1927, e due anni dopoalla mostra presso il Teatro Quirino.Qui <strong>Melis</strong> arriva con un bagaglio rinnovatocirca i soggetti, non più unicamentedi matrice sarda bensì figurefemminili non connotate come regionali,elegantemente unite a gabbiani(così come il gusto déco internazionaleimponeva) o frutto di trasposizionedi soggetti pittorici come nel caso della Fanciulla del Soratte (fig. <strong>10</strong>8).L’Isola non è però dimenticata, come documentano i temi agro-pastorali nellaripresa del contadino sardo in costume tradizionale che sprona il suo giogo dibuoi (fig. <strong>10</strong>4) o il pastore che veglia il gregge (fig. <strong>10</strong>5) con sullo sfondo, elementoricorrente, la chiesetta sul colle che riprende quella dedicata a Sant’Imbeniapresso Cuglieri, di Gonare a Orani, o le tante altre della <strong>Sardegna</strong>.<strong>10</strong>4 <strong>10</strong>56465