You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Maria Grazia Scano NaitzaFELICEMELIS MARINI

I MAESTRI DELL’ARTE SARDA

Maria Grazia Scano NaitzaFELICEMELIS MARINIin copertina:GIARDINO CON GLICINI, particolare.a fronte:POMERIGGIO D’ESTATE IN CAMPIDANO, particolare.

INDICEGrafica, impaginazione e fotolito:Ilisso EdizioniReferenze fotografiche:ARCHIVIO ILISSO: nn. 2, 4-5, 10, 15-18, 24, 26, 28,47-53, 57-67, 81-96, 98-110, 112-122, 125, 127, 132, 139(Donatello Tore); nn. 3, 6-8, 29-46, 126, 128-131, 133-137 (Pietro Paolo Pinna); nn. 9, 11-12, 19, 23, 27, 68-80,97, 111, 123-124, 138, 140-148 (Nicola Monari); n. 25(Gabriele Morrione).Archivio Museo d’Arte della Provincia, Nuoro: n. 1, pag. 127(Donatello Tore).7 UN MAESTRO DELL’INCISIONE9 GLI ESORDI21 L’ESPERIENZA ROMANA26 VENEZIA, UN NUOVO COLORISMO30 L’ATTIVITÀ DI ILLUSTRATOREApparati a cura di:Barbara Cadeddu38 LA DECORAZIONE DEL GABINETTO DEL SINDACONEL PALAZZO CIVICO DI CAGLIARI64 IL RITIRO IN BARBAGIAPeriodico quindicinale n. 9del 3-11-2004Direttore responsabile: Giovanna FoisReg. Trib. di Nuoro n. 2 del 27-05-2004Tutti i diritti di copyright sono riservati.Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta,trasmessa o utilizzata in alcuna forma o con qualsiasi mezzo,senza l’autorizzazione scritta dell’editore.Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.86 GLI ANNI VENTI90 MILANO100 L’INCONTRO CON LA XILOGRAFIA106 GLI ULTIMI ANNI© Copyright 2004Ilisso Edizioni - Nuorowww.ilisso.it - e-mail ilisso@ilisso.itISBN 88-89188-08-1121 CRONOLOGIA126 DOVE VEDERE MELIS MARINI

UN MAESTRO DELL’INCISIONE1utto nero, nel vestito, nel fiocco, nella chioma, e negli occhi che pure«T hanno spesso un sorriso da ragazzo, con le mani lunghe e agili da mago– mi accorgo che egli medesimo somiglia a un’acquaforte, o almeno mipare che soltanto in un’acquaforte potrebbe avere un buon ritratto».Così appariva <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> nel 1925 agli occhi dello scrittore GiuseppeFanciulli. L’acquaforte, e più in generale l’incisione, era il campo d’azioneprediletto dall’artista cagliaritano, ed è oggi quello cui egli deve soprattuttola sua fama; ma, accanto all’incisione, va ricordata la sua attività di pittore,di disegnatore e di illustratore. In tutti questi ambiti l’artista ha trasfuso lasua sensibilità formatasi tra Romanticismo e Verismo, ha riversato le sue dotidi cantore del paesaggio, e innanzitutto del paesaggio sardo. Soprattuttoper questa ragione, più che per la sua tardiva adesione alla scelta di rappresentareuna <strong>Sardegna</strong> “in costume”, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> entra di diritto nella ristrettacerchia degli artisti sardi (Antonio Ballero, Francesco Ciusa, FilippoFigari, Giuseppe Biasi) che agli inizi del ’900 furono protagonisti di unafervida stagione artistica, motivo di profondo rinnovamento e valorizzazionedell’immagine della <strong>Sardegna</strong> in ambito internazionale.L’Isola e il suo paesaggio, interpretati attraverso una sensibilità oscillante traVerismo e Impressionismo, sono, dunque, alla base della sua ispirazione: inquesta scelta tematica consiste il suo apporto alla fondazione di una tradizioneartistica propriamente “sarda” che, guidata da motivazioni analoghe aquelle di poeti e scrittori del primo ’900 come Sebastiano Satta e GraziaDeledda, finirà per imporsi all’attenzione della critica nazionale con i caratteridi una vera e propria “scuola”.Definito da Luigi Servolini (1955) come uno degli autori che nel ’900 hannodato maggior lustro all’incisione originale, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> è stato negli ultimianni dell’800 l’iniziatore della ricca tradizione dell’incisione su rame ozinco in <strong>Sardegna</strong>. Benché solo alla fine degli anni Venti affronti la xilografia,il suo esempio indubbiamente è illuminante per gli artisti sardi che in seguitosi dedicheranno all’incisione su legno o su metallo. Un importante contributoalla divulgazione delle tecniche incisorie è costituito dal suo preziosovolumetto L’acquaforte. Manuale pratico, pubblicato nel 1916 dall’editoreHoepli, uscito in seconda edizione nel 1924, poi tradottonel 1954 in spagnolo per le edizioni Meseguer di Barcellona.Accanto ai suoi meriti di artista, non dobbiamodimenticarne la fervida e ininterrotta attività culturale.1. <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>nel suo studiodi piazza Sant’Eulaliaa Cagliari.7

2. AUTORITRATTO,1909, pastello sucartoncino, cm 41,5 x28,4, BibliotecaUniversitaria diCagliari.GLI ESORDI<strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> (il secondo cognome è quello della madre, Annunziata<strong>Marini</strong>, adottato per distinguersi da casi di omonimia), nato nel 1871 aCagliari, esordisce sulla scena dell’arte all’età di ventitré anni, esponendo unquadretto ad olio nella vetrina del negozio Fornara in via Manno, raffigurante«un gruppo di animali con diverse stoviglie a lato», come risulta da una recensionedella mostra pubblicata sull’Unione sarda; il dipinto, che rivelava le buoneattitudini del giovane artista, non è stato rintracciato, ma i caratteri dellasua prima formazione sono documentabili attraverso diversi disegni tra quelliconservati negli otto album della Biblioteca Universitaria di Cagliari. Disegnatoreinstancabile e di grande talento, sin dalle sue prime prove dimostraun’attenzione significativa verso la vita quotidiana e popolare nonché verso lanatura dell’Isola, interpretati attraverso una sensibilità formatasi nel tardo Ottocento.Agli albori della sua passione per l’arte, è stata certamente determinantel’influenza familiare. Suo nonno Gerolamo, membro dell’accademia diBelle Arti di Carrara, fu apprezzato disegnatore; suo padre, Enrico, allievo diGaetano Cima, in qualità di ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico del Comune,era stato promotore della trasformazione urbanistica di Cagliari nell’ultimoquarto dell’Ottocento. Ma bisogna tener conto anche degli stimoli dati dallapresenza, a Cagliari, del pittore piemontese Giovanni Battista Quadrone, autoredi numerosi dipinti di paesaggio e di vita sarda; del riminese Guglielmo Bilancioni,che si conquista una buona clientela pubblica e privata con l’attivitàdi ritrattista, paesaggista e decoratore; del perugino Domenico Bruschi, autore2Facendosi interprete delle nuove esigenze della società sarda, nel 1908 conGiovanni Battista Rossino apre a Cagliari una scuola di disegno e pittura,frequentata soprattutto da allievi del ceto borghese. Al suo insegnamento sicollegano personalità di vaglia come Stefania Boscaro (della quale realizzavari ritratti), Dina Masnata Spasciani e Giovanni Dotzo.Sempre intensamente partecipe della vita della sua città e della sua regione,<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> ha coltivato anche interessi letterari, testimoniati, oltreche dai numerosi interventi giornalistici, dalla raccolta di sonetti Nellostudio e fuori. Schizzi… a penna pubblicata nel 1950, che restituisce il riflessopoetico della coscienza artistica di un intellettuale di notevole spessore ericca umanità.83. CAGLIARI -RICORDO, 1899cartolina,cm 8,2 x 13,4. 39

45 64. TRAMONTO, 1900acquatinta, cm 10,8 x 14,8.5. ELMAS (1900)china su carta, cm 23 x 37,4,Biblioteca Universitaria di Cagliari.6. PASQUA, 1903bozzetto per illustrazione,china su cartoncino, cm 32,2 x 24.10 11

787. FESTA DI BIMBI. POLKA FACILE PER PIANO, 1903bozzetto per copertina, china e tempera su cartoncino,cm 30,6 x 23,5.8. SCENA ILLUSTRATA, 1903bozzetto per copertina, china e tempera su cartoncino,cm 39,7 x 29,7.12 13

9degli affreschi della Sala del Consiglio provinciale di Cagliari.Questi operatori ricoprono un ruolo importantenella vocazione pittorica di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, sostenuta, fral’altro, dal pittore scenografo Ludovico Crespi e dall’architettoVittorio Levi, suoi insegnanti all’Istituto Tecnico.Il giovane frequenta le scuole tecniche per assecondarela tradizione di famiglia, ma una volta conseguito il diploma,invece di proseguire gli studi per diventare ingegnere,parte per Roma, dedicandosi alla sua vocazioneartistica. Vi soggiorna per la prima volta tra il 1893 e il9. LUNETTADELLA CAPPELLADI S. SIMONE (1903)bozzetto a olioper affresco,cm 31,3 x 58,4.10. RITRATTO DICARLO RUDA, 1903olio su tela, cm 85 x 40,Università degli Studidi Cagliari, coll. Piloni.1894, forse per prendere lezioni di pittura, certamente frequentando la Galleriad’Arte Moderna, allora in via Nazionale.Già negli anni della giovinezza compie le sue scelte tematiche e va formulandoil primo nucleo di immagini su cui si eserciterà lungo lo sviluppo dellasua ricerca, rivelando la precoce formazione di una coscienza artistica, con lapredilezione per soggetti che gli consentano di esprimere situazioni emozionaliintime e poetiche. L’attenzione di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> si appunta spesso sugliscorci di caratteristici villaggi sardi, animati da vivaci presenze popolari, masembrano prevalere le vedute dello stagno con le barche, che gli permettonodi trasmettere le sensazioni liriche, spesso malinconiche, con le quali guardaalla natura; fa la comparsa un altro soggetto che gli è caro, quello della donnaalla finestra: velando con dolci penombre gli interni, l’artista infonde unsenso di mistero, mentre i balconcini pittoreschi, con i panni stesi al vento ei vasi fioriti, gli consentono di esprimere, nelle vibrazioni della luce, un vivacepittoricismo narrativo.101415

1111. Giovanni Battista Rossino,PAPAVERI ROSSI (1908).LA SITUAZIONE DELL’ARTE AGLIESORDI DI MELIS MARINIAl momento dell’esordio di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>,nell’ultimo decennio dell’800, la situazionedella pittura in <strong>Sardegna</strong> presentacaratteri assai circoscritti e modesti: leistituzioni artistiche sono inesistenti e ipittori locali, piuttosto isolati, lavoranoper un limitatissimo pubblico.Tra questivanno segnalati, a Cagliari, Giovanni BattistaRossino, sensibile autore soprattuttodi ritratti e di nature morte, AdolfoCao, Giuseppe Scano, Enrico Castagnino,Giovanni Randaccio e Fortunato Bogliolo.Virisiedevano anche i “forestieri”Giuseppe Citta e Massimiliano Amadio,pittori-decoratori murali, mentre il rimineseGuglielmo Bilancioni, autore di affreschima anche di ritratti e paesaggiper la committenza borghese cittadina,si divideva tra gli impegni cagliaritani equelli continentali; periodicamente erapresente in città il piemontese GiovanniBattista Quadrone, importante pittoreverista, autore di paesaggi e scene di vitasarda; infine nel 1894, il perugino DomenicoBruschi concludeva i lavori didecorazione della Sala del Consiglio nelPalazzo della Provincia. Non molto piùavanzato si presenta il fronte delle artinel resto dell’Isola. A Sassari è attivoMario Paglietti; tra Roma, Parigi, Londrae Nuoro si svolge l’attività di GiacintoSatta, illustratore, pittore, letterato; aNuoro Antonio Ballero appare ancoraincerto, in quel 1894 in cui <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> espone il suo primo dipinto, trala vocazione letteraria e quella pittorica. In Italia, nello stesso anno, Gaetano Previatie Giovanni Segantini realizzano rispettivamente la Madonna dei Gigli e l’Angelo dellaVita, in cui la frantumazione divisionista del colore nell’aderenza al dato di naturavolge verso la spiritualità simbolista. Il terzo grande della pittura italiana di fine ’800,Giuseppe Pellizza da Volpedo, innesta a sua volta il dato ottico in una controllataidealità di riscatto sociale con Speranze deluse. Nel campo dell’incisione, mentre GiovanniFattori continua a perseguire la poetica della “macchia”, Vittore de Grubicy,12. Enrico Castagnino,PAESAGGIO SARDOCON TORRENTE(1888-90).13. Antonio Fontanesi,MATTINO DIPRIMAVERA(MATTUTINO).14. Giovanni Fattori,SULLA SOGLIA.sostenitore e propagandista della tecnica divisionista, trova nella frantumazione delsegno il modo di esprimere stati d’animo di intensa liricità. Attraverso lo sviluppodell’Art Nouveau, la grafica assume un’enorme importanza nelle città europee comein Italia, dove i manifesti pubblicitari diffondono le istanze della Belle Époque,contribuendo a stabilire quel clima culturale del quale <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> sarà partecipe.Gli sviluppi del linguaggio pittorico e incisorio dell’artista fanno pensare che le suggestionipiù forti gli vengano dai Macchiaioli, in particolare da Telemaco Signorini eGiovanni Fattori, soprattutto dall’opera incisoria di quest’ultimo.Tuttavia, le atmosfereevocate da <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, che per altri versi richiamano quelle di Vittore de Grubicy,non sono impermeabili agli echi della pittura romantica di un maestro comeAntonio Fontanesi, per il particolare rapporto fra paesaggio e figura umana.13 1412

161515. CAVOLAIA (1908-09)olio su tavola, cm 17,3 x 16.16. TUVIXEDDU (1908-09)olio su compensato, 16,4 x 20,3.17. IL PODERE MELONI A DECIMOMANNU,1909, olio su compensato, cm 16,2 x 19,8.1718 19

L’ESPERIENZA ROMANA1818. IL SOLITARIO, 1908olio su compensato, cm 20,3 x 16,1.20Tra il 1897 e il 1901 il giovane artista cagliaritano compie il suo secondosoggiorno nella capitale, di fondamentale importanza per la sua crescitain ambito professionale; infatti non solo si iscrive alla Scuola Libera delNudo di via Ripetta, ma soprattutto frequenta assiduamente la CalcografiaNazionale, dove apprende i segreti delle tecniche d’incisione su rame.È lo stesso Francesco Iacovacci, suo professore alla Scuola Libera, che lospinge a dedicarsi all’incisione, notando nella estrema abilità grafica una predisposizionenaturale per l’arte incisoria. E proprio l’acquaforte si rivelerà ilmezzo espressivo più adeguato a comunicare i contenuti poetici della sua arte,che si traducono in una visione sentimentale del vero, mirata a renderel’impressione lirica e la risonanza delle emozioni suscitate dalla contemplazionedella natura. Le sue prime lastre ad acquaforte, Processione nei campi,databile al 1898, e Case di Aritzo, datata 1899, propongono soggetti che costituisconoprecisi segnali di appartenenza e che diverranno tipici nella pitturae nell’incisione sarda. A Roma, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> prosegue la sua ricerca artisticaapprofondendo la poetica del “vero”, che si distanzia notevolmente19. IMPRESSIONIDI MERCATOA ROMA, 1911olio su cartone,cm 15 x 24,5.dalla ricostruzione teatrale cui invece tende l’insegnamento accademico.Inoltre i suoi orientamenti appaiono legati alle istanze macchiaiole, registrandoperò anche una certa sensibilità verso i contenuti del socialismoumanitario e populista, largamente diffuso tra gli intellettuali di fine Ottocento.In base alla concezione secondo la quale l’arte deve suscitare “affetti”,la sua attenzione al “vero” si intreccia col sociale, sebbene il tema preferito restiil paesaggio, che deve a sua volta comunicare emozioni e sentimenti. L’esperienzaromana, significativa per <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> che vi arricchisce le competenzetecniche e trova la naturale via espressiva dell’acquaforte, non creafratture rispetto alle scelte maturate in <strong>Sardegna</strong>: egli è giunto nella capitalecon un bagaglio culturale visivo e sociale ben consolidato. Nei disegni diquesto periodo l’artista elude gli insegnamenti scolastici, che impongonol’impostazione scenografica dello spazio e l’uso di contorni a chiaroscuro graduatonella definizione plastica delle immagini; le sue preferenze vanno al disegnodelineato a penna e inchiostro, che gli consente, diradando o moltiplicandola frequenza del segno, di determinare quelle zone di luce e ombra “amacchia”, rintracciabili analogamente nei dipinti. Nel 1902, conclusa l’esperienzaromana, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> rientra a Cagliari e allestisce la sua prima esposizionepersonale nella sede del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Cagliari.La mostra, costituita da disegni in bianco e nero con paesaggi sardi e2119

20VERISMO, IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO.LE BASI DEL LINGUAGGIO DI MELIS MARINICome altri paesi europei, soprattutto la Francia, a partire dalla metà dell’Ottocentoanche l’Italia vide l’emergere di correnti artistiche orientate a formulare un linguaggioantiaccademico e innovatore, capace di restituire l’immediatezza ottica del“vero” nella rappresentazione di soggetti a carattere naturalistico o aneddotico,lontani dalle tematiche storiche e religiose predilette dall’arte tradizionale.Le istanze veriste (il nuovo sentire non fu prerogativa delle sole arti visive ma sidiffuse anche fra gli scrittori, si pensi al Verga nel panorama nazionale) si manifestaronoattraverso le ricerche dei Macchiaioli, un gruppo di artisti che erano solitiriunirsi a Firenze presso il Caffè Michelangelo fra il 1855 e il 1867. Essi si esprimevanopittoricamente attraverso l’uso di larghe “macchie” di colore per costruirel’immagine, rinunciando all’organicità del disegno e alla definizione prospettica dellospazio figurativo, come pure alla resa definitoria dei contorni delle figure, spessodate in controluce ed eliminando i dettagli descrittivi. I maggiori rappresentantidel gruppo macchiaiolo furono Giovanni Fattori,Telemaco Signorini e Silvestro Lega.Parallelamente ai toscani, le tendenze veriste si diffondevano con gli artisti dellaScuola di Resìna, avviata a Napoli nel 1864 da Federico Rossano, Giuseppe DeNittis e Adriano Cecioni.A Milano si era formato invece il movimento della Scapigliatura (che ebbe anch’essoun parallelo in ambito letterario), i cui esponenti più significativi furono GiuseppeGrandi,Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni.Il termine “Impressionismo” indica la produzione artistica sviluppatasi in Francia tra il1867 e il 1880, nata sulla scia del filone realista varato da Edouard Manet. I protagonistidel movimento (Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Camille Pissarro,20. Claude Monet,LA FAMIGLIADELL’ARTISTANEL GIARDINO DIARGENTEUIL, 1875.Alfred Sisley) diedero vita a un linguaggiopittorico atto a rappresentare larealtà attraverso l’impressione che di essapercepisce l’occhio umano, quello dell’artista,figura mediatica in questo processo.A fronte della obbiettività delmezzo fotografico, gli impressionisti sisono impegnati ad affermare la specificitàdel linguaggio pittorico e la soggettivitàdella visione: pur rapportandosi nellarappresentazione col dato di natura, essinon vogliono essere semplici “imitatori”del vero ma aspirano ad andare oltre larealtà sensibile. Al centro della loro ricerca,basata sull’analisi degli effetti dellaluce sui colori e sulle forme, pongono lasoggettività emozionale dell’impressionevisiva, nell’intento di affermare il ruolodella pittura come espressione alternativaalla fotografia, la cui invenzione avevacreato una profonda crisi sul ruolo dell’artetradizionalmente concepita come“mimesi”. Proprio all’interno di un exstudio fotografico, quello di Paul Nadar,si svolse nel 1874 la prima mostra collettivadegli Impressionisti, che fin da alloramostravano l’emergere di tendenzeopposte all’interno del gruppo: da Monet,orientato a un tipo di pittura data apiccoli tocchi, attenta agli effetti della lucesul colore, a Degas inteso a fissare ildinamismo dei soggetti raffigurati (le sueben note ballerine) mediante arditi taglivisivi per i quali il colore, fluido nellapennellata, finisce per essere subordinatoalla composizione. Il largo seguito dell’Impressionismo,declinato a sua volta inmolteplici direzioni di ricerca, annoveraanche figure come George Seurat, chehanno studiato scientificamente la composizionecromatica della luce e la suaapplicazione sulle forme, guardate sia alchiuso, sia all’aria aperta; in questo casocol ricorso alla famosa applicazione dell’ombravioletta, già costante in Renoir.21. Pierre Auguste Renoir, L’ALTALENA, 1876.22. George Seurat, RUE SAINT-VINCENTA MONTMARTRE, IN PRIMAVERA, 1884.2122

omani, secondo i resoconti apparsi sulla stampa quotidiana rivela una fortesensibilità per i valori simbolici degli scenari rappresentati. Agli albori del secolo,l’artista manifesta il senso di solidarietà per gli umili e gli oppressi, come siosserva nell’olio E domani? (fig. 23), in cui è descritto con dovizia di dettagli uncontadino che, tra i chiari segni di un precario quotidiano, si interroga sul futuro.Di questa stessa sensibilità si coglie un riflesso nell’opera più matura Vecchiafioraia (fig. 24), dove affiora un gusto Belle Époque nelle rose in primo pianoma anche un taglio compositivo vicino ai soggetti prefuturisti di Umberto Boccioni.23. E DOMANI?, 1903olio su tela, cm 62,7 x 42,5,Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.2324. VECCHIA FIORAIA, 1907olio su tela, cm 52 x 38,5,Cagliari, Galleria Comunale d’Arte. 2424 25

VENEZIA, UN NUOVO COLORISMONegli ultimi mesi del 1903 <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> si trasferisce a Venezia, probabilmenteper accrescere le sue conoscenze sul colore. All’Accademiafrequenta le lezioni di Guglielmo Ciardi, maestro della pittura di paesaggiodell’Ottocento veneto, stringendo rapporti amichevoli con il figlio Beppe, asua volta noto paesaggista in contatto con Federico Zandomeneghi, con Segantinie col circolo fiorentino dei Macchiaioli, con Filippo Palizzi e le scuolenapoletane di Posìllipo e di Resìna. Grazie ai vivaci contatti nella città lagunare(proprio il 1903 coincideva con l’edizione della Biennale d’arte), <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> approfondisce la natura del rapporto colore-luce-atmosfera, riuscendo262525. UNA SARTINA,olio su cartoncino,cm 22 x 22.26. FUNERALI DIUN BAMBINO, 1903olio su compensato,cm 16 x 20,3.a ottenere effetti di fusione tonale e atmosferica, nonchéun senso arioso e solare nella definizione dei soggetti.Dal soggiorno veneziano in poi, dimostrerà infatti unapiù sicura impostazione cromatica e farà un uso più disinvoltodell’ombra, sempre luminosa e colorata. Tornatoa Cagliari nel 1904, apre al pubblico il suo studio peresporre le immagini veneziane in una mostra tenuta assiemea Filippo Figari che, rientrato da Milano, esordisce con una serie dicaricature. La stampa sottolinea la modernità di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, cogliendonelle sue opere un aspetto essenziale: il fatto, cioè, che non si limitino a ricercareuna «corretta riproduzione dal vero ma il sentimento di questo vero».Nell’ambito dell’incisione <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> tende a utilizzare inchiostri di coloreseppia, ricerca intonazioni verdine con l’aggiunta di un po’ di colore alnero iniziale, attenua il valore definitorio del segno attraverso gli interventiad acquatinta, l’uso delle graniture realizzate col pennello sulla lastra e soprattuttodelle velature, ottenute risparmiando una leggera patina d’inchiostronella fase della pulitura. Non è improbabile che un altro viaggio a Veneziasia avvenuto in occasione della Biennale del 1907, in cui FrancescoCiusa si affermò con La madre dell’ucciso, scultura che nella severa dignità2627

282727. UN PONTE,olio su tavola,cm 23,5 x 17,5.28. CASE ALLAMISERICORDIA,acquaforte,cm 24,6 x 30,4.della donna riassume gli antichi drammi umani e socialidella Barbagia. L’approccio di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> al mondopopolare è profondamente diverso dalla visione miticaed eroica che esprime il linguaggio di Ciusa. L’artista cagliaritano,infatti, guarda alla gente del popolo, siano essipescatori, contadini o mendicanti, con un sentimento dimite solidarietà lontano dalla tensione etica, dal rigoreformale e dalla solennità con i quali Ciusa si fa interprete dell’anima sarda.Nel 1908, sposato e già padre, si propone a Cagliari come maestro a tutti glieffetti, tanto da aprire col pittore Giovanni Battista Rossino, suo amico, unascuola di pittura ospitata in un vasto spazio presso piazza Sant’Eulalia. Le fotografieche ne documentano l’attività restituiscono un ambiente liberty, decoratocon partiture parietali e motivi pittorici eseguiti su disegno dei dueinsegnanti, mentre l’arredo è formato da numerosi esempi d’arte (sculture epitture) sia classici, sia realizzati da <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> e Rossino. Negli autoritrattidel 1909, in cui tende a dare di sé l’immagine di un uomo posato e maturo,appare ormai staccato dai modelli del ritratto borghese in auge nel capoluogosardo a fine Ottocento.2829

L’ATTIVITÀ DI ILLUSTRATOREimpegno in campo grafico costituisce un settore estremamente importantenel percorso artistico di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, che dal 1899 ha iniziato aL’produrre immagini per cartoline litografiche, nelle quali si riflette la suacauta adesione al linearismo sinuoso dello stile liberty ormai imperante anchea Cagliari, insieme a una persistente sensibilità naturalistica che non loabbandonerà mai. Si tratta delle cartoline-ricordo raffiguranti paesaggi cagliaritani,realizzate per la locale ditta Giuseppe Dessì, insieme ad altre dueche alludono con garbo malizioso a un corteggiamento per le vie della città.Qualche anno dopo, anche grazie ai suoi contatti con lo scultore AndreaValli, che procedeva alla decorazione del Palazzo Civico, progressivamente siappropria delle eleganze linearistiche e floreali del Liberty nelle sue manifestazionilegate all’illustrazione grafica di riviste e libri: una produzione tesa acaratterizzare in modo più gradevole la comunicazione destinata alla borghesiacittadina, identificatasi con il gusto Belle Époque.Raggiunge risultati di estrema eleganza nel progetto di copertinadel Gazzettino delle Signore, del 1904: una composizioneessenziale, giocata sulle interferenze del fondoverde oliva con la china, la biacca, il rosso della scritta.29. NATALE, 1903bozzetto per cartolina,inchiostro e tempera sucarta, cm 18,9 x 28,4.Ancora più sobria la cromia del progettodi copertina per la rivista letterariaL’Amica (fig. 30).Suggestioni simboliste si possono coglierein due biglietti funebri che <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> realizza a Cagliari dopo ilrientro da Venezia: disegnati a pennae china nera, raffigurano rispettivamenteuna fanciulla nuda che sospingeun aratro in un campiello pressoun intricato roseto e una figura femminilealata, angelo della morte, poggiataad un sarcofago.Nel 1909 realizza, sempre in chiaveliberty, la copertina dell’albo Pro Siciliae Calabria, dove la scritta emergeda un intreccio di fresie. Alla pubblicazione,curata da Marcello Vinellia favore dei terremotati del 1909,collaborano come illustratori CarloPintor, Giovanni Battista Rossino,Giovanni Battista Troiani, Filippo Figari,Andrea Valli, Adolfo Cao, GiacintoSatta, Giuseppe Scano, TarquinioSini.<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> vi pubblica due componimentipoetici e, come illustratore,il fregio per Vieni! Piccola romanzaper piano e canto di R. Luongo.La sua ricerca non subisce scosse neglianni della guerra, né viene toccatadagli sconvolgenti mutamenti propostianche in Italia dalle avanguardie3030. L’AMICA. RIVISTA LETTERARIA,bozzetto per copertina, inchiostro e biaccasu carta, cm 32,6 x 22,6.2931. MUSICA E MUSICISTI, 1905bozzetto per copertina, china, tempera e pastellosu cartoncino, cm 24,3 x 17.30 3131

3232. GUIDA ILLUSTRATA DI VENEZIA,copertina, cm 17,8 x 11,8.33. CIRCOLO FILOLOGICO DI CAGLIARI,1906, cartolina-tessera, cm 13,9 x 8,9.artistiche; emerge semmai un’intonazionepiù elegiaca e pensosa, evidenziatadalla copertina, immutata dal 1916 al1918, per il periodico agrario La terrasarda (fig. 129), e da quella per I limitidella produttività della terra (fig. 130) diMarcello Vinelli. Nel 1926 comincia lasua collaborazione come illustratore allarivista di Raimondo Carta Raspi IlNuraghe; nel ’27 realizza due copertineper la rivista cagliaritana Mediterraneache propone il rinnovamento culturaledell’Isola: nella prima rappresenta un galeonenel porto di Cagliari (fig. 43), rievocazionedel passato spagnolo della<strong>Sardegna</strong> e della vocazione mercantiledella città; nella seconda si orienta versouna soluzione di eleganza più strettamente“grafica”. Nei suoi interventi del1928 e del 1929 come illustratore diimportanti pubblicazioni prevale la simbologiadi un monumentalismo classicistainsistito e talora ridondante, che inparte dà conto della materia trattata neltesto letterario ma in qualche misura sispiega con il “ritorno all’ordine” delmovimento di Novecento e forse con ilcondizionamento della retorica dell’imperialismofascista. Difficilmente tuttavia,la sua produzione di illustratorepuò essere collocata nel versante dell’arte“di regime”. Nell’ultima fase della suaattività grafica, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> non abbandonala tendenza a trasferire sullecopertine i suoi temi e modi di pittore eincisore, pur orientandosi verso una stilizzazionepiù rispondente ai canoni invalsinella illustrazione del libro.Dopo il rientro a Cagliari da Milano,nel 1933 riprende la collaborazione con33 353434. LECTURA DANTIS, 1906cartolina-tessera, cm 15,3 x 10.35. XVIII CONGRESSO SOCIETÀDANTE ALIGHIERI, 1907cartolina celebrativa, cm 14 x 9.Mediterranea, con una copertina ancoraimprontata a un monumentalismoclassicistico. La fase della maturità esistenzialee artistica, a partire dal 1909,per <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> appare contrassegnatain larga misura dall’evocazione di affettie sentimenti domestici; per altro verso,il mistero della natura, la bellezza delpaesaggio, la suggestione esercitata daglialberi rimangono la vena più fertile dellasua ispirazione. Come dimostrano glialbum dei suoi disegni, con le annotazionidei luoghi e delle date che testimonianoil suo inesausto girovagare perla campagna sarda, ama soprattutto i cipressi,i pini piegati dal maestrale e rivoltialla marina, i melograni e i mandorliin fiore, i generosi ulivi e le arcanequerce che raffigura come giganti solitari,dotati di una vita misteriosa e diuna segreta interiorità, testimoni silentidel fluire delle stagioni, del ciclo ininterrottodella vita e delle generazionidegli uomini, cui li accomunano vincoliprofondi. Un particolare afflato lo legaal cupo cipresso, severo e malinconico,di cui dà quasi sempre un’immaginetagliata e parziale: quasi disancorato dallaterra e inutilmente proteso verso ilcielo, individuato come presenza maestosae inquietante, macchia scura controle vibrazioni luminose dello sfondo,entità di una natura viva ed eloquente,ma non sempre rasserenante, diritta eindomita presenza in opposizione allafuria dei venti. Gli alberi (la natura),nell’opera di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, sono spessoimpiegati come cortina visiva di filtrofra la scena principale, arretrata nellosfondo, e lo spettatore.32 33

3637393836. CINQUANTENARIO DELLAPROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA, 1911cartolina celebrativa, cm 14 x 9.37. I FANTI DELLA BRIGATA SASSARI,cartolina celebrativa, cm 14,1 x 9.38. I TUOI FIGLI, SARDEGNA EROICA!,1917, copertina, cm 16,5 x 23,6.39. LA VILLEGGIANTE, 1913copertina per Varietas.34 35

40 4143 4440. IL GIARDINO ITALIANO,bozzetto per copertina, inchiostrosu cartoncino, cm 25,8 x 17.41. LA STORIA DELLA CIVILTÀ,bozzetto per copertina, cm 22,1 x 15.42. ALL’OMBRA DEL VECCHIO PINO,bozzetto per copertina, inchiostro e temperasu cartoncino, cm 28 x 22,1.4243. MEDITERRANEA, copertina, ottobre 1927.44. MEDITERRANEA, copertina, gennaio 1933.45. MEDITERRANEA, copertina, aprile 1934.46. MEDITERRANEA, copertina, febbraio 1937.45 4636 37

LA DECORAZIONE DEL GABINETTO DEL SINDACONEL PALAZZO CIVICO DI CAGLIARINelle incisioni ad acquaforte o acquatinta dal titolo Un nuraghe (figg. 52e 59), del 1909, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> senza indulgere agli elementi descrittiviricerca invece suggestioni e interpretazioni più profonde, così che questa arcaicae fascinosa dimora di pietra sopravvissuta agli antichi abitatori, intesacome forza della natura e quasi come presenza mistica, assuma per la primavolta nel linguaggio della moderna arte sarda un chiaro significato di simbolodella <strong>Sardegna</strong> stessa. Sul finire del primo decennio del secolo il problemacentrale del suo operare artistico è quello del mutevole rapporto traluce e ombra.In questo periodo l’artista, che già da anni interviene come critico d’arte suigiornali locali, si impegna concretamente per lo sviluppo della cultura in<strong>Sardegna</strong>: nel 1909 è tra i promotori di un atto di solidarietà per le popolazioniterremotate della Sicilia e Calabria, realizzando, fra l’altro, la copertinadell’albo Pro Sicilia e Calabria.47. AUTORITRATTO,1909, studio agessetto su carta,cm 30,5 x 29,3.4748. ERSILIA, 1909studio a sanguigna sucartoncino,cm 34,2 x 25,3,Biblioteca Universitariadi Cagliari.Si tratta di uno studiopreliminare, così comealcune acquefortidi medesimo soggetto,per un’opera ad oliodocumentata nellafotografia a pag. 6.4838 39

49505149. NUNZIA,acquaforte, cm 6,7 x 12,7.50. VEGLIA, 1912acquaforte e acquatinta, cm 12,4 x 17,1.51. LA COLAZIONE DI ENRICO, 1913acquaforte, cm 26 x 18,9.40 41

52Nel 1911, per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, vienechiamato dall’ing. Dionigi Scano a progettare la cartolinae una targa commemorativa per il Padiglione sardoall’Esposizione regionale ed etnografica della capitale,inaugurata dai sovrani, inserita all’interno dell’EsposizioneInternazionale di Roma. Forse in occasione di quei lavoriper il padiglione sardo partecipa a Roma alla mostra degliIndipendenti con tre oli, successivamente esposti assieme52. UN NURAGHE,1909, acquaforte(II stato),cm 14 x 18,2.53. GLI ANZIANI,acquaforte,cm 27 x 15,1Cagliari, GalleriaComunale d’Arte.ad altre ventidue opere nella personale inaugurata il giorno di Capodanno nelsuo studio di Cagliari. Nel 1911 gli viene commissionata la decorazione delgabinetto del sindaco nel Palazzo Civico di Cagliari, prestigioso impegno chelo vede lavorare parallelamente a Filippo Figari, che decora la Sala dei Matrimoni,e a Francesco Ciusa, attivo nella Sala dei Consiglieri. Accanto a lorooperano diversi pittori e scultori: Adolfo Cao, Antonio Ghisu, Cosimo Fadda,Mario Delitala, Andrea Valli. Per la prima volta in <strong>Sardegna</strong> un importante incaricopubblico viene affidato a un gruppo di artisti locali, a conferma che essisono ormai in grado di competere con le espressioni culturali nazionali, forti diuna scuola artistica sedimentata nel tempo, mentre in precedenza per la decorazionepittorica dei palazzi della Provincia di Sassari e di Cagliari si era dovuti5342 43

L’ACQUAFORTEA <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> si deve la prima diffusionein <strong>Sardegna</strong> dell’acquaforte originale:egli, infatti, nella sua attività incisorianon solo ha assolto alla duplice funzionedi inventor e sculptor (ideatore dell’immagineed esecutore dell’intaglio)ma anche a quella di stampatore.L’acquaforte è una tecnica in cui il disegnoviene inciso sulla lastra di metallomediante l’azione corrosiva di soluzioniacide (morsura). La superficie della lastra(matrice) viene preventivamentecoperta da uno strato di vernice brunitaprotettiva, sulla quale, con una puntad’acciaio, si esegue il disegno esercitandouna pressione sufficiente a scoprireil metallo; quindi si procede all’immersionedella lastra in una bacinella contenenteacido nitrico diluito con acqua.L’azione corrosiva dell’acido sulle partidella lastra non protette dalla vernice èdefinita “morsura”, che può essere“piana” allorquando si effettua una solamorsura nell’acido, o per “coperture”quando avviene in momenti successivi.Nel primo caso i segni che risultanonella stampa hanno la stessa intensità;nel secondo caso hanno valori differenti:i segni che si vogliono lasciare leggerivengono coperti con una vernice protettivaprima della seconda morsura, incui solo i segni che dovranno risultare54più marcati subiscono la reazione chimicache scava il metallo. Così le morsurepossono essere moltiplicate e si possono ottenere zone d’ombra profondaattraverso sovrapposizioni e fitti incroci lineari, difficili da realizzare a morsura pianasenza “bruciare” i segni.Una volta raggiunti i valori desiderati, si pulisce la lastra con un solvente che asportila residua vernice protettiva, la si lustra e si procede all’inchiostrazione, che deveriempire i solchi incisi sulla matrice; la lastra viene ripulita con una pezza, la tarlatana,per eliminare l’inchiostro dalla superficie non incisa; in questa fase è possibile lasciaredelle tracce di inchiostro sulla superficie liscia della lastra, al fine di conferirealla stampa effetti atmosferici, le cosiddette “velature”, cui frequentemente ricorre54-55. Lastre di zinco(matrici) incise emordentate.La seconda è relativaalla fig. 107.56. ELAGUAFUERTEY DEMASPROCEDIMIENTOSDE GRABADOSOBRE METAL.Il volume L’acquaforte.Manuale pratico,pubblicato per laprima volta nel 1916dall’editore Hoepli, èstato tradotto nel 1954in spagnolo per leedizioni Meseguer diBarcellona.<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>. Per la stampa si utilizza un torchio calcografico,costituito da due rulli, intervallati da un piano, attraverso iquali passa, inumidito, il foglio da stampare sotto la matriceinchiostrata. La pressione dei rulli consente il “pescaggio”dell’inchiostro dai solchi scavati sulla matrice e il trasferimentodell’immagine al foglio di carta. Il procedimento si ripetetante volte quanti sono gli esemplari previsti dalla tiratura.5556

L’ACQUATINTA<strong>Melis</strong> Merini ha espresso la sua sensibilità artistica anche attraversol’acquatinta, tecnica incisoria che consente, eliminatii segni al tratto, di ottenere vellutate aree tonali, come sipuò rilevare nella stampa intitolata Burrasca (fig. 58).Analogamente all’acquaforte, è l’azione dell’acido sul metalloa determinare la “granitura” della lastra, su cui in precedenzaviene fatta depositare una polvere di grani di bitume o colofonia,fissata alla lastra mediante una fase di riscaldamento.Così, durante la morsura, l’acido agisce solo negli interstizi traun granello e l’altro, rendendo la superficie porosa, atta a raccoglierel’inchiostro. Per ottenere le variazioni tonali desideratesi procede con morsure “per copertura”, cioè bagni in acidointervallati con la stesura a pennello della vernice che proteggaprogressivamente le parti connotate dai valori chiari lasciandoagire l’acido su quelle che dovranno risultare più scure.Queste porosità graduate della lastra trattengono quantitàvariate di inchiostro. La stampa che si ottiene è caratterizzatada aree chiaroscurali, con assenza assoluta del segno altratto, se non nei casi in cui venga utilizzata anche un’altratecnica, come quella dell’acquaforte.58. BURRASCA (1909)acquatinta, cm 7,8 x 22.59. UN NURAGHE (1909)acquatinta, cm 13,6 x 20.585757. PLENILUNIO(1909), acquatinta,cm 12,8 x 12,7.59

60626160. UN CIPRESSO,acquaforte,cm 9,2 x 17.61. PIOPPI ECIPRESSI,acquaforte,cm 19,6 x 15,7.62. TRISTEZZA,acquaforte epuntasecca,cm 15,3 x 17,5.ricorrere ad artisti continentali, rispettivamente a GiuseppeSciuti e Domenico Bruschi, così come spesso era avvenutoper la decorazione di residenze private con il rimineseGuglielmo Bilancioni.Per il gabinetto del sindaco, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> realizza adolio su tela tre grandi vedute del capoluogo isolano: Cagliarivista da Monte Urpinu (opera, copiatissima, cherimarrà come uno dei paesaggi della città più radicatinella memoria anche di artisti come Stanis Dessy), Cagliarivista dalla campagna e Cagliari vista dal porto (inquesto caso evoca la vita del porto solcato da velieri fra iquali quello in primo piano inalbera una bandiera conlo stemma dei Quattro Mori), cogliendo la città in momentiintimisti di quiete mattinale, sperimentando efficacemente,con viva sensibilità post-impressionista, iproblemi connessi alla luce e al colore.4849

63 6463. IL FARO,acquaforte e acquatinta, cm 22,7 x 18.64. MELOGRANI,olio su tavola, cm 23,3 x 19,7.50 51

65. LA NORIA, 1911olio su tela, cm 70 x 82.6552

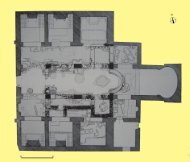

66686766. NOCCIOLI,olio su tavola, cm 19 x 25,2.67. MANDORLI FIORITI, 1911olio su cartoncino, cm 17,2 x 23,5.68. Gabinetto del sindaco (Sala “F. Vivanet”),Cagliari, Palazzo Civico.L’ambiente, così come appare nella foto, è frutto diricostruzione post-bellica, nella quale si è tentato disuggerire, in modo semplificato, la partituradell’arredo architettonico originale. Le schegge,conseguenti alla deflagrazione dell’ordigno esplosodurante i bombardamenti del 26 febbraio 1943,hanno forato in numerosi punti le tele. Non ancoraoggetto di restauro complessivo, i supporti originalimostrano le pezze di sutura apposte artigianalmentein maniera puntiforme. La ridipintura dei piccolima numerosi ammanchi si deve probabilmente allostesso <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>.54 55

7071 72 737475 76 7769-70. CAGLIARI DAL GOLFO (1912)olio su tela, cm 135,5 x 441,5,coll. Comune di Cagliari.71-74. CAGLIARI DA MONTEURPINO (1912)tre pannelli, olio su tela, cm 135,5 x 113,cm 135,5 x 120, cm 135,5 x 160,coll. Comune di Cagliari.75-80. CAGLIARI DALLACAMPAGNA (1912)tre pannelli, olio su tela, cm 135,5 x 120,cm 135,5 x 320, cm 135,5 x 120,coll. Comune di Cagliari.

78 79

IL RITIRO IN BARBAGIADel suo soggiorno nel 1913 a Tiana, un remoto villaggio della Barbagia,resta testimonianza in un nutrito gruppo di disegni e di incisioni.Si rafforza in questo periodo la sua attenzione per il mondo contadino, perle tradizioni antropologiche e per la cultura materiale della <strong>Sardegna</strong>. Nellasua opera prevalgono gli aspetti descrittivi, in un racconto incentrato sullaquotidianità, con un interesse privilegiato per il paesaggio, dove l’essere umanoentra quasi marginalmente, col ruolo di animazione della scena; vi rientrano,invece, come protagonisti monumenti specificidella preistoria isolana: i nuraghi, assunti a simbolo dellasardità. Tali soggetti dimostrano la partecipazione pienadi <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> a quell’idea di <strong>Sardegna</strong> che altri vannoesprimendo attraverso la rappresentazione del costume81. POMERIGGIOD’AUTUNNOIN CAMPIDANO,olio su tavola,cm 24 x 28.828182. POMERIGGIOD’AUTUNNO,olio su compensato,cm 27 x 36,9.83. POMERIGGIOD’ESTATEIN CAMPIDANO,olio su tavola,cm 25 x 34.tradizionale e della vita nei villaggi dell’interno. Tuttavia,rispetto all’idea di “sardità” solenne e rituale propostain quegli anni da Francesco Ciusa, Filippo Figari,Giuseppe Biasi e in parte da Antonio Ballero, egli si distingueper un suo modo di porsi rispetto alla realtà minuta,alla quotidianità, che affonda le radici nel Verismo.Il racconto di questo artista rimane lontano dallaimpostazione manipolatoria del folklore da parte diBiasi o dalla visione epica ed eroica di Ciusa; può essere piuttosto accostatoalla narrazione più quotidiana e coinvolgente dell’osservazione dal vero diAntonio Ballero. E tuttavia, senza mai rinunciare allo spirito di verità, anche<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> manifesta un’idea “grande” della <strong>Sardegna</strong>, di pregnanteautenticità: non è quella della ritualità e della festa, piuttosto quella, solennee simbolica, dei suoi silenti paesaggi naturali, dove l’afflato lirico non è interrottodalla presenza degli uomini o degli animali, dall’esigenza del raccontoquotidiano, caratteri non già rintracciabili nella declinazione espressivadell’olio, bensì nella grafica e nelle incisioni.Appartengono ai momenti più poetici della sua esperienza barbaricina alcunifra disegni e incisioni, non sempre datati, come La tanca (fig. 90), un’acquaforteche rivela compiutamente come <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> fosse affascinato dalle6465

8484. CANCELLONEL VERDE, 1913olio su tavola,cm 17,2 x 24,8.85. GIARDINO,1909-28olio su compensato,cm 16,3 x 20,1.86. ANGOLO DIGIARDINO, 1913olio su compensato,cm 16,3 x 20,1.mute solitudini dei paesaggi isolani. Qui la composizione èimpostata sulle morbidezze tonali, perfettamente equilibratatra cielo e terra; anche il palo telegrafico proteso versol’alto, mentre rompe la continuità, in qualche modo compensail varco dello sconnesso cancelletto d’accesso alla proprietà.Tutto è ridotto all’essenziale in questo racconto, tesoa trasmettere sensazioni di serenità e di calma attraverso iltaglio orizzontale, imperniato sulla trama delle pietre sovrappostee incastrate a formare l’umile muretto a secco, cheaffonda le sue radici alle origini della storia del popolo deinuraghi. Il cancello, sia quello rustico della “tanca”, sia quellodella casa e dell’orto, della villa o del parco, è un soggetto carico di un particolarefascino per la sensibilità di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>: quando è chiuso, più che negarel’accesso a una proprietà, sembra costituire un limite alla conoscenza,precludere un mondo di rapporti, di vita e di sentimenti; quello semiaperto èspesso riferito a situazioni di povertà o decadenza; in tal senso la raffigurazionedella porticina del suo orto è invece mostrata, eloquentemente, sempre spalancata.Nell’acquaforte Gli invalidi, del 1916, uno dei suoi piccoli capolavori, raffigurantedelle barche abbandonate sulla riva, anche tema di una nota incisionedel Fattori, l’artista manifesta la personale concezione panica della natura e dellecose (diffusasi in Europa attraverso artisti tedeschi come Arnold Boecklin),858668 69

87che carica di valori simbolici e sentimentali, evitando la definizionelineare di contorni che si frangiano, favorendo la resadelle forme misteriosa e inquietante. Nel 1921 è tra gli organizzatoridella Mostra d’Arte, la prima importante rassegnadel secolo, promossa a Cagliari dal Circolo Universitario Cattolicocon sale individuali assegnate, oltre che a <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>(con ben 77 opere), ad Antonio Ballero, Giovanni Battista87. ORTO, 1917olio su compensato,cm 16,3 x 20,3.88. GIARDINOCON GLICINI,olio su tavola,cm 20,1 x 14,2.Rossino, Edina Altara, Francesco Ciusa, con la partecipazione, tra gli altri, diFederico e Pino <strong>Melis</strong>, Mario Delitala, Carmelo Floris, Stanis Dessy, AlbinoManca, Tona Scano, Luigi Bartolini, Davide Cova, Alfredo Ferri. In quel momentodi diffuso sardismo – nasce in quell’anno il Partito Sardo d’Azione –, èforse la volontà di sottolineare l’esistenza di una nobile tradizione architettonicain <strong>Sardegna</strong> a determinare una ripresa di interesse per la vita cittadina, che sitraduce in una serie di incisioni poi raccolte nella cartella “Vecchia Cagliari”.Appartengono all’inizio degli anni Venti anche alcuni suggestivi ritrattini adacquaforte di popolani in costume tradizionale, immersi in un’aura di fascinosomistero, evocazioni poetiche di un mondo arcaico fermato nel tempo e nellamemoria, carichi di malinconia e di umana dignità.8870 71

9089 9189. RUDERI E FIORI,xilografia, cm 20 x 19,8,Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.90. LA TANCA,acquaforte, cm 12,1 x 22,7.91. IL PONTE,acquaforte, cm 18 x 29,3.72 73

929394LA TECNICA PITTORICAAd esclusione di poche prove iniziali, laproduzione ad olio di <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>è caratterizzata da una trattazione pittoricacondotta per tocchi di colore puro,secondo la prassi impressionista da luiprediletta. E come in quella, anche i supportiimpiegati non mostrano una preparazionepreventiva e la loro superficiespesso affiora tra le campiture; il pigmentocromatico è apposto di getto,senza ripensamenti, anche perché, soprattuttonel caso di dipinti di piccoledimensioni, si tratta di lavori realizzati enplein air, fuori dallo studio. Le scene dipaesaggio, animate da rade figurette, sonotratte dal vero, fatto che motiva lebrillanti tonalità, appositamente ricercatenei contrasti di luce/ombra, nelle variegatepresenze di alberi e cespugli alternatia zone rocciose tra le quali spuntatalora l’improvviso richiamo cromaticodelle tegole di un tetto o quello mosso,baluginante, di un animale da cortile.Nelle opere dell’inizio secolo sino aquelle degli anni Dieci, l’artista applica lamoderna cognizione scientifica dell’ombrableu-violetta, prima creduta e rappresentatascura (nera/marrone; esistein proposito un colore “fangoso” denominatoproprio terra ombra naturale, usatofino all’Ottocento per uniformare,velandoli, i colori a opera finita). Anzi illavoro di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> vede la sua partenzaproprio dall’osservazione del datoreale, si pone dunque i problemi di rappresentazioneatmosferica. Egli appunta92. TEMPO GRIGIO (1921)olio su cartone, cm 30 x 32.93. TEMPO GRIGIO, 1921acquerello su carta, cm 32,4 x 32,1.94. CALMA AUTUNNALE (1921)monotipo su carta, cm 30,2 x 25,2.e schizza, usa le modeste tavolette qualesupporto all’olio per un appunto veloce,base ad un discorso da sviluppare successivamentein studio (prassi anche derivatadalla pratica incisoria). Questoscarto fra i tempi di lavorazione (fissaggiodel dato naturale e sua elaborazione)denuncia l’oscillare costante dell’artistatra uno spirito ottocentesco, per certiversi ancora intriso di Romanticismo senon di Decadentismo, e la spinta al Moderno,carattere invece coraggiosamenteapplicato a opere, soprattutto incisorie(figg. 50, 58), che non sarebbero dispiaciutea Edward Munch. In queste ultimeil soggetto si allontana dal dato realisticoper far emergere una dimensione concettuale:quando questo avviene, <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> perde interesse per l’aspetto tecnico-artigianaleper lasciare spazio aquello che si definisce comunemente ilvalore poetico dell’opera, in realtà principaleparametro dell’arte. In sintesi <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> prende quindi appunti “da artigiano”per trasformarli, allontanandolidal racconto anedottico, alla ricerca divalori spirituali, in una narrazione che lasciatrasparire l’emozione lirica. Una tipicaelaborazione che mostra interessantirisvolti tecnici in questo artista, è costituitadalle opere (figg. 92-94) nelle qualiegli insiste sul medesimo soggetto. Questoè trasferito su registri differenti dipendentiproprio dalla tecnica adottata.<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> parte dall’olio realizzato dalvero; poi, con l’ausilio di schizzi e dellamemoria visiva (capace di restituire sensazionie suggestioni che la pratica dimestiere traduce senza difficoltà) spessosuffragata dalla fotografia, è in gradodi variarne la ripresa, ritornandovi anchea distanza di tempo e in altri contesti, inquesto specifico caso con l’acquerello eil monotipo.95. Dettaglio della fig. 109.96. Dettaglio della fig. 87.97. Dettaglio della fig. 146.959697

98. IL GRETO,acquaforte e acquatinta, cm 7,3 x 8.99. TRISTEZZA,acquaforte e acquatinta, cm 10,3 x 35,8.Insieme alla serie dei cipressi, descritti per laprima volta come macchia isolata nellacampagna, netta nei contorni della chioma,quest’opera segna uno dei vertici della poeticaartistica di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>. L’originalità del taglioallungato e stretto, la composizionecoraggiosamente ridotta a pochi elementinarrativi, sottolineano essere l’opera esito diricerche tese ad “asciugare” via via i contenutiper una massima tensione di accordi lirici,uno dei più alti raggiungimenti della ricercasul paesaggio dell’artista. Il titolo, che in realtàtradisce gli intenti di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, riportandol’opera ad un alveo romantico nelle sue faciliassociazioni, mal si addice a questa incisioneche invece è pervasa da un sentimento di calmae di pace assolute, suggerite dall’immobile, piattaacqua dello stagno e dalla solitaria imbarcazioneflebilmente ancorata a un esile palo.100. PIOPPO,acquaforte e puntasecca, cm 12,5 x 7,9.981009976 77

101102 103101. DUE PINI,acquaforte, cm 7,3 x 12.102. QUATTRO ALBERI,acquaforte e acquatinta, cm 12,6 x 22,4.103. PIOPPI,acquaforte, cm 25,6 x 11,7.78 79

106104. LA PARTITA,acquaforte, cm 25 x 35,2,Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.106. LOGGIATO IN SARDEGNA,acquaforte, cm 16 x 36.104105. L’EREMITA,acquaforte, cm 29,1 x 41,3.107. CHIESA CAMPESTRE IN SARDEGNA,acquaforte, cm 21,5 x 31,Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.105 10780 81

108110109108. UN CASTAGNO, 1921olio su tavola, cm 18,5 x 23,5.109. PAESAGGIO (1921)olio su tavola, cm 16,2 x 20,5.110. QUERCE E STOPPIE (1921)olio su cartone pressato, cm 26,6 x 24,6.82 83

111. PIOGGIAD’ESTATE, 1923olio su tela,cm 36,8 x 45,3,Cagliari, GalleriaComunale d’Arte.111

GLI ANNI VENTIavvento del fascismo sembra non lasciare alcun segno sugli sviluppi artisticidi <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>. A partire dal ’24 inizia a collaborare con la rivi-L’sta Il Nuraghe, fondata nel 1919 da Raimondo Carta Raspi per diffondere lacultura sarda e vincere l’apatia dei corregionali e i pregiudizi dei continentali.Nello stesso anno contribuisce nel settore dell’arte applicata all’affermazionedel Déco sardo nell’intaglio del mobile: progetta un intero arredo instile sardo per l’avvocato Loriga, alternando nel disegnodell’intaglio figurine primitive, cani, cervi, uccelli fantasticiin coppie simmetriche.<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, che nel 1925 partecipa alla Mostra d’ArteSarda a Cagliari, anche in questa fase insiste su personaggie situazioni della <strong>Sardegna</strong> interna e delle sue tradizionipopolari, in sintonia con la ricerca portata avanti daBallero, Delitala, dai più giovani Branca, Floris, Dessy edalla folta schiera che, sulla scia di Delitala, affronta negli112. UN CANALE,acquaforte,cm 11,4 x 15.113. IN RIOS. BARNABA,acquaforte,cm 16,5 x 31.114. FONDAMENTA,acquaforte e puntasecca,cm 20,5 x 37,3.anni Venti la xilografia originale. Non può dunque sorprendere se in questafase <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, l’iniziatore in <strong>Sardegna</strong> dell’incisione originale, attentissimoalle sue diverse espressioni, si accosti alla tecnica xilografica, che apprende daRemo Branca, insegnandogli, a sua volta, la puntasecca e l’acquaforte. Quest’esperienzatraspare chiaramente in diverse copertine del 1926 realizzate perla rivista Il Nuraghe: il segno, infatti, sembra qualificarsi in funzione di unatraduzione xilografica. Nelle copertine per diversi numeri di altre riviste si puòrilevare un certo irrigidimento delle formule decorative, segnale dei tempimutati e del diffondersi del gusto déco, ma anche dell’attenzione riservata dall’artistaalla xilografia.1131121148687

116115115. PALAZZOMONTECUCCOLI(1924), acquaforte,cm 21,4 x 10,6.116. CAMPIELLIAL SOLE, 1925olio su compensato,cm 27,5 x 28,6.Intanto, l’uscita nel 1924 della seconda edizione del suomanuale Hoepli viene accompagnata da favorevoli recensioni;l’anno successivo Giuseppe Fanciulli ne L’illustrazioneitaliana, gli dedica ampio spazio, additandolo incampo nazionale su L’Emporium come «Un maestro dell’acquaforte».Nella sua attività pittorica, accanto ai soggetti sardi tornanonumerosi in questa fase quelli veneziani, caratterizzatidalla ripresa di modalità pittoriche – soprattuttonella rosa di colori prescelta, come dimostra Campiellial sole (fig. 116) – ricollegabili alle esperienze del primodecennio del secolo.88 89

MILANONel 1927 <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> si trasferisce con la famiglia a Milano per gli studiuniversitari del figlio Enrico, e vi si trattiene fino al 1932 senza tuttaviarecidere i contatti con l’Isola. È infatti presente in <strong>Sardegna</strong> nel 1929,quando si costituisce, sotto la spinta di Giuseppe Biasi, la “Famiglia ArtisticaSarda”, un gruppo attivo di promozione culturale, formato da artisti, letterati,pubblicisti impegnati ad unire le proprie energie per rompere «un isolamentoletale e varcare il mare, portando dovunque le prove e l’eco dell’arte edel pensiero dei sardi, gridando l’orgoglio della sardità e la volontà di saldamenteaffermarsi», come dice il documento della sua costituzione.Il capoluogo lombardo è dominato negli anni Venti dalla presenza del pittoreMario Sironi, con la sua apocalittica concezione dell’uomo, e dalle diversetendenze del Novecento, divise tra il recupero arcaizzante della tradizioneclassica, nell’aspirazione alla monumentalità, e l’intimismo neonaturalistico,con il quale convivono le esperienze dei Chiaristi milanesi, del secondo Futurismoe dei primi Astrattisti lombardi.Si assiste tuttavia a una stanchezza diffusa per le lacerazioni del linguaggio eper la dissacrazione del passato, operate dalle avanguardie storiche, di cui inlarga misura si fa interprete il movimento Novecento, non casualmente imperniatosul programma di un “ritorno all’ordine”, teso alla rivalutazione della tradizionedel naturale e del mestiere artistico, dell’opera eseguita a regola d’arte.La discussione in corso nell’ambiente milanese sulle prospettive della ricerca118117117. BARCHE SUL NAVIGLIO,acquaforte, cm 13,7 x 25,5.118. FIENILE A CALOGNA(LAGO MAGGIORE),acquaforte, cm 30,2 x 25,2.90 91

119artistica non sembra modificare le scelte stilistiche di <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong>, che mantiene inalterata la sua “cifra” e soprattuttoresta fedele al proprio mondo lirico. In realtà, mentre la<strong>Sardegna</strong> è rimasta ancorata nelle sue strutture economichee sociali al passato, in Lombardia e in altre regioni italiane119. VECCHIECASE IN BRIANZA(1929), acquafortee puntasecca,cm 18 x 37.la nuova realtà industriale stravolge le consuetudini di vita cittadina imponendonella società un radicale rinnovamento in tutti i settori e dunque anche nellinguaggio dell’arte; tale esigenza non appartiene a <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> che conserva icondizionamenti della sua formazione “ottocentesca”. Nella produzione relativaal soggiorno milanese, oltre alla bella serie di “Navigli”, prevalgono i luoghie i momenti della vita paesana lombarda. L’artista è ancora affascinato dal pittoricismodelle vecchie case di paese dai muri sbrecciati; è attirato dal silenzioso,immutabile scorrere del tempo e della vita contadina in quegli antichi angolidi villaggio, nelle piazzole deserte e nei cortili quieti, dove le donne sostanoall’ombra, intente al lavoro, e le galline razzolano. La presenza umana, quasisempre solitaria, vista attraverso la laboriosità femminile, è aspetto marginaledella sua visione del paesaggio, relegata in un ruolo ch’egli ripropone inalteratoanche negli oli di questi anni. Appaiono comunque assai interessanti i risultatiottenuti nella resa dei soggetti realizzati nella mistione fra l’acquaforte e la puntasecca,con una tecnica di rembrandtiana memoria.92 93

121122120120. CORTILE RUSTICO A PASTURO,acquaforte, cm 29,5 x 17.121. PIAZZETTA DI VILLAGGIOIN BRIANZA, acquaforte, cm 26,1 x 33,2.122. STRADA DI VILLAGGIO NELVARESOTTO, acquaforte, cm 16,1 x 28,3.94 95

123. MATTINODI NEBBIA PRESSOMILANO (1930)olio su tavola,cm 19 x 24,5.124. UNA ROGGIAA VIGENTINO, 1930olio su tavola,cm 17,3 x 25.12396 97

124

L’INCONTRO CON LA XILOGRAFIA<strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> si impegna seriamente nella xilografia dopo il rientro nell’Isolanel 1932, forse per l’esigenza di un proprio coinvolgimentopieno nella “famiglia” degli artisti sardi che, avendo individuato, a torto o aragione, nell’intaglio ligneo una forma espressiva peculiare e con radici antiche,ormai quasi all’unisono affida alle immagini incise su matrice ligneal’affermazione dell’identità sarda. Riconosciuto dalla criticacome eccellente acquafortista, alla sua attività di xilografosi è dato minore rilievo. Certo, le tematiche da luiaffrontate sul legno sono simili e anzi, talvolta l’artista vi125. LA LUNASUL SAGRATO,xilografia a due tavole,cm 10,1 x 10,1.ripropone soggetti precedentemente incisi all’acquaforte e perfino a puntasecca.Ma se sul rame persegue la fusione atmosferica, riscoprendo tutti gliaccorgimenti usati dagli incisori del passato, nel legno ritrova il piacere delsegno nero sul foglio bianco e perfino un certo gusto planare, realizzandocomposizioni su legno di filo sintetiche e semplificate. Le sue stampe xilografiche,comunque, sono connotate da una natura “pittorica”, che derivanon solo dall’utilizzo di segni sfrangiati per evitare la rigida giustapposizionedelle campiture, ma anche dalla frequente alternanza di bianco e nero, con126. LUNA DISETTEMBRE,xilografia a quattrotavole, cm 20 x 20,Cagliari, GalleriaComunale d’Arte.ritmi di valore decorativo e frequenze segniche che suggerisconoequivalenze cromatiche; e che anche in xilografiapersegua il colore è dimostrato dal fatto che siserva di più matrici, sebbene ricorra a un’inchiostrazionegiocata su poche tinte essenziali.125 126100101

127Il grande prestigio raggiunto in <strong>Sardegna</strong> come incisore e pittore è provatodalla considerazione con la quale la critica locale (da Raffaello Delogu a NicolaValle, Giulio Manca, Eusebio Birocchi, Corrado Massa e allo stesso RemoBranca, artista e anche storico dell’incisione) segue le sue mostre, chesoprattutto negli anni Trenta vengono allestite con continuità nella GalleriaPalladino di Cagliari, alla cui fondamentale attività espositiva dà un importante,forte contributo.127. TRAMONTO, xilografia a due tavole,cm 15 x 12,1, Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.128. CIPRESSO,xilografia, cm 24 x 18,5.128102 103

129LA GRAFICA EDITORIALEMolta dell’attenzione di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> èvolta alla grafica editoriale, ovvero all’illustrazionedestinata alla riproduzionesu libri (copertina e fregi o illustrazioniinterne) e periodici. Stampa seriale,dunque, solitamente realizzata con procedimentofotomeccanico, animata dadinamiche differenti rispetto alla graficapubblicitaria (locandine, manifesti, volantini,alla quale sono anche associabili lecartoline), altro settore da lui costantementefrequentato. Come mostrano leopere riprodotte anche in altre partidel volume, sono due le modalità di approccioa questa declinazione espressivadell’artista. Da un lato egli elaborasoggetti definibili “completi”: alla partepropriamente illustratoria, <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>unisce e salda anche la parte detta dellettering. Questi lavori sono infatti caratterizzatidallo stretto rapporto o equilibriostudiato dall’artista-grafico fra immaginee scritte. Per queste ultime, nelricorso a caratteri “con grazie” o “a bastone”,egli dimostra una buona padronanzadegli aspetti tipografici. Il fogliocosì composto risulta sempre impostato“al vivo” sui bordi. Dall’altro, da partedell’editore committente, è richiesta all’artistala sola parte illustratoria, l’immaginesoltanto, alla quale in fase dicomposizione il tecnico addetto sommale scritte (fig. 130) non più disegnate macomposte all’epoca con i caratteri dipiombo. Le capacità messe in campo dall’artistache si occupi di grafica editorialesono principalmente orientate alla selezione,oltre che del soggetto, dei segni“incisori” significativi, onde evitare chel’immagine si “impasti”, risultando pocoleggibile e conseguentemente meno efficacesul piano della presa commerciale(questo spiega il ricorso di <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>130 132a soggetti espressi in xilografia piuttosto che con l’acquaforte). Molta della graficaeditoriale realizzata da <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> è di tipo semplice, ovvero stampata a un colore,massimo due (la fig. 132 mostra una stampa a due colori; anche i bozzetti allefigg. 6, 41, 134-135 sono finalizzati a una stampa in bicromia). A colori, mediantel’ausilio di un processo di stampa differente rispetto al precedente, risultano leopere in figg. 32, 36-37, 39.129. LA TERRA SARDA, 1916copertina, cm 25,8 x 16,7.130. I LIMITI DELLA PRODUTTIVITÀDELLA TERRA, 1921, copertina, cm 22,1 x 14,1.131. L’URAGANO SULLA TANCA, 1926,fregio per dramma in tre atti, cm 3,5 x 9,9.132. IL ROMANZO E LA NOVELLA, 1926,copertina, cm 20,5 x 14,3.133. SUNT LACRYMAE, copertina, cm 25 x 17,3.131133

134135GLI ULTIMI ANNINegli anni Trenta il linguaggiopittorico dell’artista sembra perseguireeffetti di maggior fermezzanelle luci e una più salda strutturazionedell’immagine, forse anche inrapporto alle esperienze in campo xilografico.Cambia soprattutto la stesura deipigmenti (più libera, rapida e pienanelle spatolate), nei quali alcuni segnisottili, atti a definire particolaridettagli, vengono ottenuti a sgraffiocon l’asportazione di colore dal supporto:una prassi operativa coraggiosa,di moderna concezione, che apparein questa fase tarda.Nella sua vecchiaia indulge ancora,negli oli come nelle incisioni, alle tematicheche gli sono care, mantenendoun analogo accoramento lirico,che si esprime attraverso l’evidenzadella transitorietà della vita, in soggetticome l’alba sullo stagno, i crepuscoliinvernali, i mattini nebbiosi; o delpermanente, soprattutto nei paesaggi,come in quelli dipinti a Pirri. Non soloil suo prestigio come operatore culturalee come decano degli artisti sardima anche la sua specchiata probitàdi galantuomo “d’altri tempi”, non134. LA POESIA DEL LAVORO, 1937bozzetto per copertina, inchiostrosu cartoncino, cm 21,9 x 14,3.compromesso col Regime, gli conferisconogiusta autorevolezza per presiederela giuria d’accettazione e ordinamentodella Prima EsposizioneRegionale d’Arte, tenutasi a Cagliarinel 1945.Interviene probabilmente – per laparte da lui curata negli anni Dieci –nella chiusura dei lavori di ricostruzionee restauro delle parti danneggiatedai bombardamenti del PalazzoCivico cagliaritano (la città durantel’ultima guerra ha subito ingenti danni),riprendendo gli ammanchi nelciclo di tele, provocati dalle scheggedella deflagrazione (danni che hannoinvece definitivamente cancellato alcuniambienti decorati da Figari e lastraordinaria sala realizzata da Ciusa).Gli ultimi anni della sua vita, in cuidedica del tempo ad aiutare nello sviluppoformativo giovani incisori comeGiovanni Dotzo e Dina Masnata,sono segnati da riconoscimenti e consensi:quelli con i quali la critica localeaccompagna le sue mostre, la nominanel 1948 a ispettore onorariodella Soprintendenza Bibliograficadella <strong>Sardegna</strong>, quella a Presidente delConsiglio artistico e di studio dell’Artigianato,e quelli, di più ampia risonanza,relativi alle cariche di consiglieredell’Associazione Nazionale peri “Paesaggi ed i Monumenti Pittoreschid’Italia” e di Accademico di meritodell’Accademia di Belle Arti diPerugia. Tali riconoscimenti premianoil suo impegno costantemente deditoall’arte, conclusosi dopo una serenavecchiaia nel 1953.136. NELLO STUDIO E FUORIbozzetto per copertina, inchiostro e pastellosu cartoncino, cm 25,6 x 21,5.137. NELLO STUDIO E FUORIbozzetto per copertina, inchiostro e temperasu cartoncino, cm 25,3 x 19,3.135. LA POESIA DEL LAVORO, 1937bozzetto per copertina, inchiostrosu cartoncino, cm 22 x 14,1. 137136106107

138140139138. STUDIO,olio su masonite, cm 19,7 x 25.139. STUDIO,olio su tavola, cm 14,9 x 17,9.140. STUDIO,olio su carta, cm 20 x 20.141. CREPUSCOLO INVERNALE,olio su masonite, cm 19 x 28.108 109

141

142142. SOLITUDINE, 1936olio su tavola, cm 52,3 x 125.112 113

143144145146143. STUDIO (PIRRI),olio su tavola, cm 16,3 x 19,3.144. STUDIO,olio su compensato, cm 15 x 20,5.145. DOLOMITI DI SARDEGNA,olio su tavola, cm 13,7 x 18,5.146. PAESAGGIO,olio su cartone, cm 17,5 x 23,5.147. STUDIO,olio su cartone, cm 14,5 x 20,8.148. TEMPO GRIGIO,olio su tela, cm 36,2 x 45,9, Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.L’opera rielabora in chiave pittorica aggiornata un soggettodel 1908-09, come chiaramente documenta la foto a pag. 6.114 115

147

148

CRONOLOGIA1871 <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong> nasce a Cagliari.1893 Dopo il diploma conseguito all’Istituto Tecnico di Cagliari, decide diimboccare la via dell’arte e compie il suo primo viaggio a Roma.1894 Per la prima volta espone al negozio Fornaia in via Manno a Cagliariun dipinto raffigurante un gruppo di animali e attrezzi domestici.1897-89 Il 1897 è l’anno del suo primo trasferimento a Roma: si iscrive allaScuola Libera del Nudo di via Ripetta. Alla Calcografia Nazionale apprendele tecniche dell’incisione su rame. Nel 1899 inizia la sua attività diillustratore per la ditta Giuseppe Dessì.1902 Allestisce a Cagliari la sua prima personale nel Collegio degli Ingegneried Architetti in occasione del X Congresso Nazionale dell’Associazione.1903-04 Tra settembre e novembre 1903 l’artista è a Venezia, dove risiedeancora tra il gennaio e il settembre dell’anno successivo. Elabora numerosiprogetti per copertine di albi musicali e per riviste. Rientrato a Cagliari, organizzanella casa paterna un’esposizione pubblica delle sue opere venezianeinsieme a Filippo Figari, che a sua volta, rientrato da Milano, espone unaserie di caricature.1906-07 Sposa Ersila Meloni. L’anno successivo si trasferisce a Roma con lamoglie.1908 È di nuovo a Cagliari, dove inaugura, nel suo studio in piazza Sant’Eulalia,una scuola di pittura insieme a Giovanni Battista Rossino.1911 Espone a Roma alla Mostra degli Indipendenti.Partecipa alla Mostra del Calendario dell’Esposizione di Torino al Gran Palazzodel Giornale della Stampa: viene premiato con una medaglia d’oro.1491912 Partecipa alla Mostra artistica alla passeggiata copertadel Bastione di San Remy a Cagliari.Da bozzetti in parte elaborati in precedenza, dipinge i149. <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> nelle campagneromane, 1911.121

150pannelli per il gabinetto del sindaco nel nuovo PalazzoCivico di Cagliari: danneggiati durante le incursionibelliche del ’43, sono stati restaurati nel 1948.1916 L’editore Ulrico Hoepli pubblica il manuale sull’incisioneL’acquaforte. Manuale pratico.150. <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong><strong>Marini</strong> nella Scuoladi disegno e pitturadi piazza Sant’Eulalia151. Arzana, 1920,sul Monte San Vincenzo.1919 Viene pubblicata dalla Società Tipografica Sarda la sua prima raccoltadi poesie, Sorrisi durante la guerra, dedicata agli orfani di guerra.1924 Progetta un intero arredo in “stile sardo” per l’avvocato Loriga.1925 Partecipa alla Mostra Nazionale d’Arte sarda a Cagliari.1927 Si trasferisce a Milano. Si occupa dell’allestimento del Padiglione sardoalla Fiera di Milano, in collaborazione con Filippo Figari.1930 Cominciano le sue sperimentazioni con la xilografia.1931 Partecipa alla I Mostra dell’incisione sarda di Roma e alla Mostra dellaStampa d’Arte organizzata a Milano alla Libreria Mondadori.151122

1932 Partecipa alla I, II, III, IV esposizione collettiva della Galleria Palladinodi Cagliari, alla II Mostra dell’incisione italiana a Roma e a quella diBordeaux. Rientrato a Cagliari, tiene un personale alla Galleria Palladino.1939 È invitato a tenere una personale a Milano alla “Casa d’Artisti”. Partecipaalla Mostra dell’incisione italiana in America centrale e latina a curadella Biennale di Venezia.1940 Partecipa a Roma alla Mostra dell’incisione italiana moderna alla Galleriadi Roma.1945 Presiede la Giuria di accettazione e ordinamento della Prima LiberaEsposizione Regionale d’Arte, tenuta a Cagliari nella Galleria Comunaled’Arte.1947 Collabora con il direttore della Biblioteca Universitaria di Cagliari econ il soprintendente librario della <strong>Sardegna</strong> all’arricchimento del Gabinettodelle Stampe Anna Marongiu Pernis, donando un folto numero di incisioni,disegni, bozzetti e sollecitando altri colleghi a fare altrettanto.1948 È nominato Ispettore onorario alla Soprintendenza Bibliografica perla <strong>Sardegna</strong>. L’Accademia di Perugia lo nomina Accademico di merito.1949 La segnalazione al Premio Gastaldi per la poesia gli ottiene la pubblicazionedella raccolta di sonetti elaborati nel corso degli anni.1950 A Milano viene pubblicata la raccolta di sonetti Nello studio e fuori.Schizzi… a penna, per la collana “Poeti d’oggi”.1953 Muore a Cagliari, a tre anni di distanza dalla moglie Ersilia, accantoalla quale viene sepolto nel cimitero di Bonaria.152. <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>a Cagliari con Sanguinettie Franco D’Aspro nei primianni Cinquanta. 152124 125

DOVE VEDERE MELIS MARININuoro:1. MAN, Museo d’Arte della Provincia di Nuoro8Cagliari: 2. Università degli Studi, Collezione Piloni (fig. 10)13. Biblioteca Universitaria, nucleo di 492 incisionie oltre 1.000 tra schizzi, appunti e disegni (figg. 2, 5, 48)4. Palazzo Civico, gabinetto del sindaco (figg. 68-80)5-8. Galleria Comunale d’Arte: Pinacoteca (figg. 23-24, 53, 89, 104,107, 111, 126-127, 148) e Raccolta Valle (nucleo di 32 incisioni)Milano:Civica Raccolta Stampe Bertarelli7PER UN APPROFONDIMENTOSULL’OPERA DI FELICE MELIS MARINI:2Maria Grazia ScanoFELICEMELIS MARINIILISSOR. Carta Raspi, “<strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>”,Il Nuraghe, Cagliari, a. V, febbraio-marzo1927.G. Altea, M. Magnani, Pittura e Sculturadel Primo ’900, Ilisso, Nuoro, 1995.Il più completo volume monografico:M. G. Scano, <strong>Felice</strong> <strong>Melis</strong> <strong>Marini</strong>, Ilisso,Nuoro, 1993.6312654

Finito di stampare nel mese di ottobre 2004presso lo stabilimento della Fotolito Longo, Bolzano

![[PDF] untitled - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/51061213/1/177x260/pdf-untitled-sardegna-cultura.jpg?quality=85)

![[PDF] Cagliari, citt romana di Karales - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/50065895/1/184x260/pdf-cagliari-citt-romana-di-karales-sardegna-cultura.jpg?quality=85)