L'evoluzione dello scudo araldico dei regnanti napoletani

L'evoluzione dello scudo araldico dei regnanti napoletani

L'evoluzione dello scudo araldico dei regnanti napoletani

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’evoluzione <strong>dello</strong> <strong>scudo</strong> <strong>araldico</strong> <strong>dei</strong> <strong>regnanti</strong> <strong>napoletani</strong><br />

Un aspetto interessante da sottolineare, quando si effettua lo studio delle monete coniate nel<br />

Regno di Napoli, è l’evoluzione, attraverso i secoli, <strong>dello</strong> <strong>scudo</strong> <strong>araldico</strong> rappresentativo della casa<br />

regnante. Le varie casate che si sono succedute sul trono non hanno mai eliminato o fatto<br />

scomparire l’emblema <strong>dei</strong> predecessori ma, anche per dare un senso di continuità alla corona, hanno<br />

integrato il proprio con il precedente.<br />

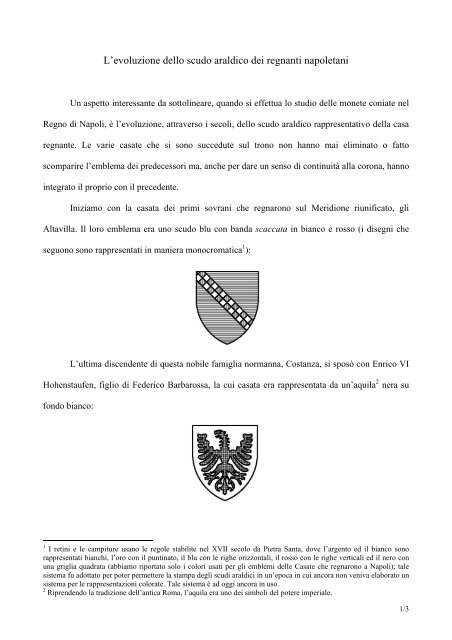

Iniziamo con la casata <strong>dei</strong> primi sovrani che regnarono sul Meridione riunificato, gli<br />

Altavilla. Il loro emblema era uno <strong>scudo</strong> blu con banda scaccata in bianco e rosso (i disegni che<br />

seguono sono rappresentati in maniera monocromatica 1 ):<br />

L’ultima discendente di questa nobile famiglia normanna, Costanza, si sposò con Enrico VI<br />

Hohenstaufen, figlio di Federico Barbarossa, la cui casata era rappresentata da un’aquila 2 nera su<br />

fondo bianco:<br />

1 I retini e le campiture usano le regole stabilite nel XVII secolo da Pietra Santa, dove l’argento ed il bianco sono<br />

rappresentati bianchi, l’oro con il puntinato, il blu con le righe orizzontali, il rosso con le righe verticali ed il nero con<br />

una griglia quadrata (abbiamo riportato solo i colori usati per gli emblemi delle Casate che regnarono a Napoli); tale<br />

sistema fu adottato per poter permettere la stampa degli scudi araldici in un’epoca in cui ancora non veniva elaborato un<br />

sistema per le rappresentazioni colorate. Tale sistema è ad oggi ancora in uso.<br />

2 Riprendendo la tradizione dell’antica Roma, l’aquila era uno <strong>dei</strong> simboli del potere imperiale.<br />

1/3

Per quanto riguarda la casa d’Angiò, con Carlo I lo <strong>scudo</strong> <strong>araldico</strong> era rappresentato da gigli<br />

d’oro su campo blu:<br />

in seguito lo <strong>scudo</strong> fu bipartito e nella metà sinistra 3 fu aggiunta una croce di Gerusalemme 4 d’oro<br />

su campo bianco:<br />

Successivamente, con l’acquisizione del ramo <strong>dei</strong> Durazzo, lo stemma fu integrato con<br />

l’emblema ungherese: fasce orizzontali bianche e rosse; tale <strong>scudo</strong> fu usato da Carlo III fino a<br />

Giovanna II.<br />

Contemporaneamente, in Sicilia, arrivarono gli Aragonesi, con il loro <strong>scudo</strong> <strong>araldico</strong><br />

verghettato 5 rosso ed oro.<br />

3<br />

Nell’araldica destra e sinistra sono definiti in base a chi porta lo <strong>scudo</strong>, quindi in maniera opposta rispetto a chi guarda<br />

il cavaliere.<br />

4<br />

Si definisce in araldica “croce di Gerusalemme” (detta anche “croce ramponata”) una croce potenziata (cioè che<br />

presenta, alle estremità, degli elementi perpendicolari ai bracci) cantonata da quattro croci più piccole.<br />

5<br />

Uno <strong>scudo</strong> o una pezza si definiscono “verghettati” quando sono interamente coperti da pali contigui e con i colori<br />

alternati, in numero uguale o superiore a dieci; in numero minore (e pari) si definiscono invece “palati”. Nella<br />

blasonatura occorre specificare il numero delle zone (chiamate anche pezzi), salvo che siano 6, che rappresenta il<br />

2/3

Una volta che conquistarono l’isola e cacciarono definitivamente gli Angiò decisero, per una<br />

sorta di desiderio di “continuità” di governo, di aggiungere al loro emblema l’aquila imperiale degli<br />

Hohenstaufen, quasi a volersi erigere a successori di Federico II (non va comunque dimenticato che<br />

Alfonso il Magnanimo era un erede di Costanza di Svevia, figlia di re Manfredi):<br />

Con Alfonso I d’Aragona, che riunì nuovamente e sotto un’unica corona la Sicilia ed il<br />

Regno di Napoli, venne realizzato un nuovo <strong>scudo</strong>, che unì le tre casate degli Angiò-Durazzo e<br />

degli Aragona (anche perchè Alfonso I era stato adottato come figlio e designato successore al trono<br />

da Giovanna II d’Angiò-Durazzo, nonché nominato duca di Calabria, titolo proprio del principe<br />

ereditario della Corona napoletana e pertanto si ha una continuità e non una rottura istituzionale):<br />

numero predefinito. Nel blasonare un verghettato o un palato si comincia dal colore a destra <strong>dello</strong> <strong>scudo</strong>, dove per<br />

destra si intende la destra del cavaliere che porta lo <strong>scudo</strong>, cioè la sinistra di chi guarda.<br />

3/3

egnanti:<br />

Il nuovo <strong>scudo</strong>, modificato e reso circolare, fu anche riportato sulle monete <strong>dei</strong> successivi<br />

Ai legittimi sovrani <strong>napoletani</strong> si sostituirono, per due brevi occasioni, gli invasori francesi,<br />

prima con Carlo VIII, successivamente con Luigi XII. Le parentesi del regno furono relativamente<br />

brevi, per cui non si procedette a creare un nuovo emblema misto, ma fu imposto direttamente<br />

quello della casa di Francia: tre gigli d’oro su campo blu.<br />

Al casato francese si sostituì definitivamente, nel 1502, il ramo spagnolo della casa<br />

d’Aragona che nel frattempo, con le nozze fra Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, era<br />

riuscito a riunire , sotto un unico scettro, quasi tutta la penisola iberica (nel 1469 si erano celebrate<br />

le nozze fra i due sovrani che avevano visto l’unificazione di buona parte <strong>dei</strong> territori settentrionali,<br />

centrali ed orientali; nel 1492, con la liberazione di Granada dai musulmani, si erano liberati anche i<br />

territori meridionali). Il nuovo emblema doveva quindi racchiudere tutti i possedimenti, per cui vi<br />

comparvero inquartati nel I e nel IV quadrante le insegne di Castiglia (castello d’oro su fondo rosso)<br />

e di Leon (un leone rampante rosso su campo bianco) e nel II e III quadrante, affiancate, le insegne<br />

di Aragona (palato rosso ed oro) e di Aragona di Sicilia (palato rosso ed oro interrotto dall’aquila<br />

nera degli Hohenstaufen); nella punta fu posto un melograno, simbolo di Granada. Lo <strong>scudo</strong> fu<br />

4/3

anche arricchito da due elementi esterni: un nastro che recitava il motto TANTO MONTA<br />

(letteralmente “fa lo stesso”, alludendo all’uguaglianza fra i due sovrani spagnoli) e il giogo e le<br />

frecce (allusivi alla cacciata <strong>dei</strong> musulmani dalla Spagna, impresa per cui Ferdinando d’Aragona fu<br />

insignito da Innocenzo VIII del titolo di Cattolico).<br />

Lo stemma fu mantenuto fino all’avvento, sul trono, di Carlo V, il quale venne a regnare su<br />

di un vastissimo impero, per cui lo stemma <strong>araldico</strong> divenne fra i più ricchi e complicati che si<br />

videro sul trono napoletano. Da parte di padre, l’arciduca d’Austria Filippo il Bello, ereditò infatti i<br />

domini borgognoni delle Fiandre, nonché la Castiglia e le colonie americane; dal nonno materno<br />

Ferdinando ebbe l’Aragona, il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia ed il dominio sulla Sardegna;<br />

dall’imperatore Massimiliano discesero tutte le ricchezze della Casa d’Asburgo, che<br />

comprendevano l’Austria, la Stiria, la Corinzia, il Voralberg e il Tirolo. A ciò si aggiunse l’elezione<br />

ad Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico avvenuta nel 1520. Esistono diverse<br />

rappresentazioni di uno stemma <strong>araldico</strong> talmente complicato che quando esso veniva scolpito su<br />

pietra per adornare i palazzi o veniva rappresentato sullo spazio ridotto di una moneta non poteva<br />

riportare tutti i suoi elementi, in quanto sarebbe risultato praticamente illeggibile (di solito gli<br />

emblemi che si trovano su quasi ogni rappresentazione sono quelli di Castiglia, di Leon, di<br />

Aragona, di Sicilia, di Granada, di Gerusalemme, di Ungheria, d’Austria, di Borgogna, di Brabante,<br />

5/3

di Limburgo e del Tirolo); a titolo di esempio basti pensare che nelle rappresentazioni su carta o su<br />

tela l’emblema era racchiuso anche dal collare dell’Ordine del Toson d’Oro 6 , altrove difficilmente<br />

rappresentabile. Lo <strong>scudo</strong> è comunque sempre portato da un’aquila bicipite sormontata dalla corona<br />

imperiale; ai suoi lati le Colonne d’Ercole legate da un nastro che riporta il motto PLVS VLTRA<br />

(ovvero “Più in là 7 ”) e sormontate quella a sinistra da una corona regia, quella a destra da una<br />

imperiale.<br />

A lui successe il figlio Filippo II, con cui si ebbe la spartizione dell’Impero con lo zio (il fratello,<br />

quindi, di Carlo V)<br />

6 Istituito dal duca di Borgogna Filippo il Buono di Valois, fu ereditato da Carlo V tramite l’imperatore Massimiliano,<br />

in seguito al suo matrimonio con l’ultima erede <strong>dei</strong> Valois, Maria. Nel collare sono rappresentati degli acciarini<br />

concatenati tra loro ed intervallati da pietre focaie (omaggio, quindi, ad una “nuova arma”: l’arma da fuoco; alla base<br />

pende il leggendario Vello d’Oro, recuperato da Giasone e dagli Argonauti. Il motto è ANTE FERI QUAM FLAMMA<br />

MICET (cioè “Ferisce prima che la fiamma splenda”).<br />

7 Il motto allude alla sconfinatezza <strong>dei</strong> domini di Carlo V, infatti riprende la frase posta sotto le Colonne d’Ercole, e<br />

cioè NON PLVS VLTRA (“Non più in là”) e la modifica a sottolineare che il suo casato si era spinto oltre i limiti del<br />

mondo.<br />

6/3

il quale, come si può notare, presenta molte analogie con quello paterno. In seguito tale <strong>scudo</strong> fu<br />

integrato anche con lo stemma di Portogallo, a seguito dell’unificazione della penisola iberica sotto<br />

un unico signore<br />

Spesso, come si può notare, lo stemma nobiliare veniva adornato anche con il collare dell’Ordine<br />

del Toson d’Oro.<br />

Nei decenni successivi nuovi possedimenti si aggiunsero alla corona spagnola, ed altri se ne<br />

distaccarono, per cui si giunse, con Carlo III, ad una nuova versione <strong>dello</strong> <strong>scudo</strong> reale<br />

Interessante notare come, attraverso i secoli, sono restati invariate le armi di Aragona (verghettato 8<br />

rosso ed oro), di Sicilia-Hohenstaufen (Aragona inquartato con l’aquila nera imperiale su fondo<br />

8 Uno <strong>scudo</strong> o una pezza si definiscono “verghettati” quando sono interamente coperti da pali contigui e con i colori<br />

alternati, in numero uguale o superiore a dieci; in numero minore (e pari) si definiscono invece “palati”. Nella<br />

blasonatura occorre specificare il numero delle zone (chiamate anche pezzi), salvo che siano 6, che rappresenta il<br />

7/3

ianco), di Castiglia e di Leon (rispettivamente castello giallo su fondo rosso e leone rampante<br />

rosso su campo bianco), ovvero di quei possedimenti che, fino a Carlo V, furono il nerbo di questa<br />

casata (e di tutti i suoi numerosi rami collaterali).<br />

Alberto D’Andrea<br />

Christian Andreani<br />

numero predefinito. Nel blasonare un verghettato o un palato si comincia dal colore a destra <strong>dello</strong> <strong>scudo</strong>, dove per<br />

destra si intende la destra del cavaliere che porta lo <strong>scudo</strong>, cioè la sinistra di chi guarda.<br />

8/3