Diagnóstico completo (em PDF) - Fungos Macroscópicos

Diagnóstico completo (em PDF) - Fungos Macroscópicos

Diagnóstico completo (em PDF) - Fungos Macroscópicos

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REINO FUNGI<br />

FUNGI<br />

Latim: fungus, fungi<br />

– substantivo masculino: cogumelo, fungo<br />

Nome popular: fungo, orelha-de-pau, chapéu-de-sapo<br />

Filo Ascomycota<br />

Filo Basidiomycota<br />

Classe Basiodiomycetes<br />

Classe Teliomycetes<br />

Número de espécies<br />

No mundo:<br />

Ascomycota – 32.267<br />

Basidiomycota – 22.244<br />

No Brasil:<br />

Ascomycota – s<strong>em</strong> condição de estimar<br />

Basidiomycota – 8.897<br />

Estimadas no estado de São Paulo:<br />

Ascomycota – s<strong>em</strong> condição de estimar<br />

Basidiomycota – 5.330<br />

Conhecidas no estado de São Paulo:<br />

Ascomycota: 61<br />

Basidiomycota: 1.736<br />

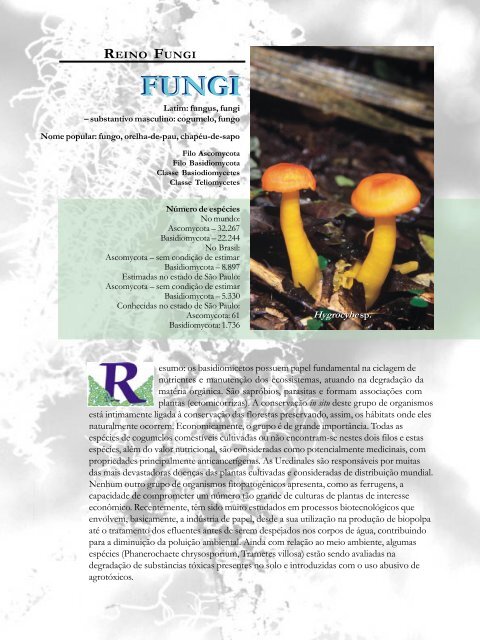

Hygrocybe Hygrocybe sp.<br />

esumo: os basidiomicetos possu<strong>em</strong> papel fundamental na ciclag<strong>em</strong> de<br />

nutrientes e manutenção dos ecossist<strong>em</strong>as, atuando na degradação da<br />

matéria orgânica. São sapróbios, parasitas e formam associações com<br />

plantas (ectomicorrizas). A conservação in situ deste grupo de organismos<br />

está intimamente ligada à conservação das florestas preservando, assim, os hábitats onde eles<br />

naturalmente ocorr<strong>em</strong>. Economicamente, o grupo é de grande importância. Todas as<br />

espécies de cogumelos comestíveis cultivadas ou não encontram-se nestes dois filos e estas<br />

espécies, além do valor nutricional, são consideradas como potencialmente medicinais, com<br />

propriedades principalmente anticancerígenas. As Uredinales são responsáveis por muitas<br />

das mais devastadoras doenças das plantas cultivadas e consideradas de distribuição mundial.<br />

Nenhum outro grupo de organismos fitopatogênicos apresenta, como as ferrugens, a<br />

capacidade de comprometer um número tão grande de culturas de plantas de interesse<br />

econômico. Recent<strong>em</strong>ente, têm sido muito estudados <strong>em</strong> processos biotecnológicos que<br />

envolv<strong>em</strong>, basicamente, a indústria de papel, desde a sua utilização na produção de biopolpa<br />

até o tratamento dos efluentes antes de ser<strong>em</strong> despejados nos corpos de água, contribuindo<br />

para a diminuição da poluição ambiental. Ainda com relação ao meio ambiente, algumas<br />

espécies (Phanerochaete chrysosporium, Trametes villosa) estão sendo avaliadas na<br />

degradação de substâncias tóxicas presentes no solo e introduzidas com o uso abusivo de<br />

agrotóxicos.

O ESTUDO DE FUNGOS MACROSCÓPICOS<br />

NO ESTADO DE SÃO PAULO<br />

MARINA CAPELARI 1 , ADRIANA DE MELLO GUGLIOTTA 1 & MÁRIO BARRETO<br />

FIGUEIREDO 2<br />

1. Introdução<br />

1. Instituto de Botânica, Seção de Micologia e Liquenologia,<br />

Caixa Postal 4005, 01061-970 São Paulo, SP.<br />

2. Instituto Biológico, Seção de Micologia Fitopatológica,<br />

Caixa Postal 12898, 04010-970 São Paulo, SP.<br />

2<br />

Como fungos macroscópicos, consideramos aqueles que produz<strong>em</strong> corpos de frutificação visíveis a olho<br />

nu, incluídos nos Filo Ascomycota e Filo Basidiomycota. Em Ascomycota, ocorr<strong>em</strong> grupos microscópicos,<br />

como são os casos das leveduras e dos estados anamórficos, também conhecidos como fungos filamentosos<br />

e que, na maioria, quando <strong>em</strong> fase teleomórfica ou sexuada, pertenc<strong>em</strong> a Ascomycota e não serão aqui considerados.<br />

Em Basidiomycota, também ocorr<strong>em</strong> fungos cujos basidiomas macroscópicos são ausentes, parasitas de plantas<br />

- Teliomycetes (Uredinales) e Ustomycetes (Ustilaginales) - que vêm sendo considerados, <strong>em</strong> parte, na estimativa<br />

da biodiversidade de fungos macroscópicos do estado de São Paulo.<br />

O desenvolvimento do conhecimento das espécies de fungos brasileiros foi relatada por Fidalgo (1968,<br />

1970, 1974). As primeiras contribuições foram feitas por viajantes estrangeiros (coletores), que vieram ao Brasil<br />

a partir de 1809 e visitaram várias regiões brasileiras, entre elas a Amazônia e outros estados do norte, a Bahia,<br />

o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso; e todo o material coletado nessa época foi depositado<br />

<strong>em</strong> diferentes herbários europeus havendo, assim, uma dispersão dos ex<strong>em</strong>plares-tipo brasileiros e, por<br />

conseguinte, toda a literatura a respeito, foi publicada <strong>em</strong> vários países, principalmente na Inglaterra, França e<br />

Al<strong>em</strong>anha.<br />

Os fungos do estado de São Paulo passaram a ser estudados com a vinda de Juan Ignacio Puiggari, <strong>em</strong> 1877,<br />

que se estabeleceu <strong>em</strong> Apiaí, no estado de São Paulo. Puiggari teve grande contato com o micólogo italiano<br />

Carlos Luiz Spegazzini, que havia se estabelecido na Argentina, para onde muito do material por ele coletado foi<br />

enviado (Herbário de Spegazzini depositado no Museu C. Spegazzini, La Plata). Também Heinrich Rehm,<br />

especialista <strong>em</strong> Ascomycetes, publicou espécies paulistas coletadas por A. Usteri, no período de 1889 a 1912.<br />

Ainda contribuíram com coletas no estado de São Paulo, E.H.G. Ule e Arsène Putt<strong>em</strong>ans, que enviaram suas<br />

coletas para Paul Christoph Hennings, <strong>em</strong> Berlim. No Herbário do Instituto de Botânica da Universidade de<br />

Hamburgo exist<strong>em</strong>, pelo menos, 513 espécies de ferrugens coletadas por Ule nos estados de Santa Catarina,<br />

Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Amazônia. Contribuíram ainda para o estudo dos fungos do estado de São<br />

Paulo Fritz Noack (fitopatologista do Instituto Agronômico de Campinas), Paul e Hans Sydow, que receberam<br />

material enviado por Ule, e Averna-Saccá, que muito contribuiu para o conhecimento dos fungos fitopatogênicos.<br />

Os primeiros pesquisadores que estudaram e coletaram ferrugens no Brasil foram Arsène Putt<strong>em</strong>ans e<br />

Eduardo Rangel, os quais amostraram, predominant<strong>em</strong>ente, as cercanias da cidade de São Paulo e Rio de<br />

Janeiro. Todas as coleções de Putt<strong>em</strong>ans referentes à Uredinales, cerca de 500, que estavam sendo deterioradas<br />

por falta de recursos para conservação na Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural do Rio de<br />

Janeiro encontram-se, hoje, perfeitamente preservadas na Seção de Micologia Fitopatológica do Instituto<br />

Biológico, graças à colaboração do Professor Charles Robbs. Depois de Ule, foi o banqueiro americano W.D.<br />

Holway qu<strong>em</strong> acumulou a maior coleção de ferrugens provenientes do Brasil, entre 1921 e 1922. Holway

12<br />

M. Capelari et al.<br />

coletou, principalmente, ao redor de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de <strong>em</strong> outros países da<br />

América do Sul. Os resultados das expedições de Holway foram estudados e publicados por J.S. Jackson do<br />

Arthur Herbarium (IN), Estados Unidos da América. Mais tarde, <strong>em</strong> 1925, William Alphonso Murrill visitou o<br />

Brasil, inclusive São Paulo, e suas coletas encontram-se hoje no herbário do New York Botanical Garden.<br />

Numa etapa posterior, houve um grande desenvolvimento da área fitopatológica, com a fundação da<br />

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, do Instituto Biológico e do Instituto Agronômico de<br />

Campinas, onde Ahmés Pinto Viégas dirigiu a Seção de Fitopatologia publicando sobre ascomicetos e fungos<br />

fitopatógenos de São Paulo. Com relação aos basidiomicetos macroscópicos, após a contribuição dos micólogos<br />

estrangeiros, o micota paulista passou novamente a ser estudada na Seção de Criptógamos do Instituto de<br />

Botânica, com ênfase à família Polyporaceae, por Alcides Ribeiro Teixeira, João Salvador Furtado, Maria Eneyda<br />

Pacheco Kauffmann Fidalgo, Oswaldo Fidalgo e Vera Lúcia Ramos Bononi (Hydnaceae). No Instituto Biológico,<br />

as ferrugens continuam sendo amplamente estudadas por Mário Barreto Figueiredo, que t<strong>em</strong> trabalhado <strong>em</strong><br />

colaboração com Joe F. Hennen ex-diretor do Arthur Herbarium da Universidade de Purdue, Indiana e,<br />

atualmente, no Botanical Research Institute da Universidade do Texas, Estados Unidos da América.<br />

2. Biodiversidade de fungos macroscópicos nos diversos ecossist<strong>em</strong>as do<br />

estado de São Paulo<br />

No levantamento efetuado para ter uma idéia da biodiversidade de fungos macroscópicos no estado de São<br />

Paulo, os Ascomycota foram considerados como um todo e os Basidiomycota separados nas ordens Agaricales,<br />

Aphyllophorales, Tr<strong>em</strong>ellales (incluindo Auriculariales, Dacrymycetales, Tulasnellales, Ceratobasidiales,<br />

Septobasidiales e Exobasidiales), Uredinales e gasteromicetos. Este levantamento, apesar da tentativa de ser o<br />

mais abrangente e <strong>completo</strong> possível, certamente não esgotou todas as espécies de fungos macroscópicos<br />

conhecidas do estado de São Paulo.<br />

De acordo com Hawksworth et al. (1983), ocorreriam 2.720 gêneros e 28.650 espécies de fungos no Filo<br />

Ascomycota, número este que foi aumentado para 32.267 espécies <strong>em</strong> 1995 (Hawksworth et al., 1996), incluindo<br />

os fungos liquenizados. Com a literatura disponível, compilamos 40 gêneros e 61 espécies de Ascomycota não<br />

liquenizados (os fungos liquenizados serão tratados <strong>em</strong> capítulo à parte), sendo que 98,4% de ocorrência <strong>em</strong><br />

mata atlântica e o restante <strong>em</strong> mata mesófila s<strong>em</strong>idecídua. Esta pobreza no conhecimento das espécies de<br />

Ascomycota deve-se à total ausência de especialistas no grupo <strong>em</strong> toda a história da micologia paulista.<br />

No Filo Basidiomycota, Hawksworth et al. (1996) consideram a existência de 1.428 gêneros e 22.244<br />

espécies, dos quais os Basidiomycetes e gasteromicetos representam 473 gêneros e 13.857 espécies. Os restantes<br />

pertenc<strong>em</strong> a Teliomycetes e Ustomycetes (230 gêneros e 8.198 espécies).<br />

Foram citados para São Paulo, na ord<strong>em</strong> Agaricales, 473 espécies distribuídas <strong>em</strong> 94 gêneros, os quais<br />

foram coletados da seguinte forma: 6,6% <strong>em</strong> restinga, 74,6% <strong>em</strong> mata atlântica, 13,3% <strong>em</strong> campo de altitude<br />

(Campos do Jordão), 6% <strong>em</strong> mata mesófila s<strong>em</strong>idecídua e 9,5% <strong>em</strong> cerrado. Desse total, 10% das espécies<br />

mencionadas ocorreram <strong>em</strong> mais de um ecossist<strong>em</strong>a. Nos outros ecossist<strong>em</strong>as considerados, não há registro<br />

de Agaricales para o estado de São Paulo. Mata atlântica é o ecossist<strong>em</strong>a com maior porcentag<strong>em</strong> de espécies<br />

conhecidas <strong>em</strong> decorrência das coletas efetuadas por Puigari e por Capelari (1989), que mencionaram, do total<br />

de 73 espécies, 63 (86,33%) como sendo primeiras citações para o estado de São Paulo, s<strong>em</strong> considerar a família<br />

Tricholomataceae, que é a maior da Ord<strong>em</strong>. O segundo ecossist<strong>em</strong>a com representação relevante é campo de<br />

altitude, que também é resultado de “levantamento” recente, decorrente da visita de pesquisador estrangeiro à<br />

São Paulo (Gastón Guzmán, do México). Em levantamento, também in<strong>completo</strong>, Putzke (1994) mencionou 122<br />

espécies para o estado de São Paulo e 1.011 para o Brasil. Recent<strong>em</strong>ente, Pegler (1997) incr<strong>em</strong>entou o estudo do<br />

grupo para o estado de São Paulo.<br />

É estimada para o grupo a ocorrência de 6.000 espécies <strong>em</strong> termos mundiais e que, aproximadamente,<br />

dois terços deste número ocorreriam nos trópicos. É muito difícil e mesmo imprudente estimar o número de<br />

espécies que deveriam ocorrer nos diversos ecossist<strong>em</strong>as paulistas, pois o conhecimento que se t<strong>em</strong> do grupo é<br />

muito pequeno e esparso, decorrente de coletas aleatórias.

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Nas duas ordens afins de Agaricales, Russulales e Boletales, a situação é mais crítica. Hawksworth et al.<br />

(1996) mencionaram a ocorrência de 70 gêneros e 727 espécies para a Ord<strong>em</strong> Boletales e 10 gêneros com 484<br />

espécies para a Russulales. Para o estado de São Paulo, foram mencionadas <strong>em</strong> literatura apenas 14 espécies de<br />

Boletales <strong>em</strong> mata atlântica, campo de altitude e cerrado; e sete espécies de Russulales, sendo duas <strong>em</strong> restinga,<br />

quatro <strong>em</strong> mata atlântica e uma <strong>em</strong> campo de altitude. Confrontando com o número de espécies citado para<br />

a América Latina, estes números nada representam. Para fungos Aphyllophorales, um dos grupos<br />

comparativamente mais estudados no estado de São Paulo, são conhecidas, principalmente, as espécies das<br />

famílias Polyporaceae, Ganodermataceae, Hymenochaetaceae, Hydnaceae e Corticiaceae (sensu latu). Sobre as<br />

d<strong>em</strong>ais famílias, foram realizados apenas levantamentos esporádicos. As principais áreas estudadas compreend<strong>em</strong><br />

parques e reservas, onde a vegetação se encontra <strong>em</strong> alto nível de preservação, além de possuír<strong>em</strong> a infraestrutura<br />

necessária e facilidade de acesso, sendo o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e o Parque Estadual<br />

da Ilha do Cardoso os mais detalhadamente estudados, além da Estação Experimental e Reserva Biológica de<br />

Moji-Guaçu e o Parque Estadual de Campos do Jordão.<br />

Foram citadas para São Paulo, 380 espécies incluídas <strong>em</strong> 137 gêneros, apresentando a seguinte distribuição:<br />

62,89% <strong>em</strong> mata atlântica, 22,37% <strong>em</strong> cerrado, 15,26% <strong>em</strong> matas mesófilas s<strong>em</strong>idecíduas, 9,21% <strong>em</strong> restinga,<br />

8,94% <strong>em</strong> mata ciliar, 6,05% <strong>em</strong> campos de altitude, 3,95% <strong>em</strong> manguezal e 2,89% <strong>em</strong> dunas, enquanto<br />

11,84% ocorr<strong>em</strong> <strong>em</strong> regiões antropizadas. Não há registro da ocorrência de Aphyllophorales nos d<strong>em</strong>ais<br />

ecossist<strong>em</strong>as considerados para o estado de São Paulo. Do total de espécies mencionadas, 27,89% ocorreram <strong>em</strong><br />

mais de um ecossist<strong>em</strong>a e 7,37% não apresentaram dados quanto ao local de ocorrência.<br />

Muito provavelmente, este resultado deve-se ao fato da mata atlântica ter sido a região mais amostrada,<br />

além de possuir maior diversidade de micro-hábitats e disponibilidade de matéria orgânica. O baixo índice de<br />

ocorrência de Aphyllophorales <strong>em</strong> manguezais também é devido, no caso de fungos lignícolas, à pouca diversidade<br />

de substratos e às condições de alagamento e alta salinidade, que dev<strong>em</strong> influenciar na diversidade das espécies.<br />

A ocorrência de Aphyllophorales <strong>em</strong> dunas é devido ao fato da migração do substrato de outras regiões, uma<br />

vez que as condições climáticas e a falta de substratos adequados para estes fungos - <strong>em</strong> sua grande maioria<br />

lignícolas - são fatores limitantes no aparecimento deste grupo.<br />

Os dados de literatura são bastante controversos. Hawksworth et al. (1983) mencionaram a ocorrência de<br />

400 gêneros e 1.200 espécies de Aphyllophorales <strong>em</strong> termos mundiais; citaram, para os grupos desta ord<strong>em</strong>, a<br />

ocorrência de aproximadamente 1.110 espécies poliporóides, 100 cantarelóides, 1.180 teleforóides, 230 cupulóides,<br />

535 clavarióides, além de espécies hidnóides, para as quais os dados são imprecisos. Em 1996, Hawksworth et<br />

al. (1996) ampliaram o número de gêneros para 454 e o de espécies para 3.450.<br />

Segundo Ryvarden (1996), que mencionou dados mais precisos, foram citados para o neotrópico<br />

aproximadamente 380 espécies de poliporóides (excluindo Ganoderma e espécies encontradas apenas <strong>em</strong> Pinus).<br />

Para o estado de São Paulo, foram mencionadas 187 espécies (49,21% do total), uma cifra ainda muito longe do<br />

índice de ocorrência do grupo no neotrópico.<br />

Nos d<strong>em</strong>ais grupos, a situação é mais precária, uma vez que os fungos poliporóides constitu<strong>em</strong> o grupo<br />

mais estudado no estado de São Paulo.<br />

Ainda <strong>em</strong> relação a Aphyllophorales sensu latu, o número de espécies mencionadas como ocorrentes no<br />

estado de São Paulo não é representativo da realidade, uma vez que parte dos dados foi compilada de trabalhos<br />

antigos, nos quais pouca importância taxonômica era atribuída às microestruturas, sendo a identificação realizada<br />

apenas com base nas características macroscópicas e, conseqüent<strong>em</strong>ente, acarretando considerável número de<br />

sinonímias e identificações errôneas, fazendo-se necessária uma revisão cuidadosa deste material. Assim, percebese<br />

que o conhecimento deste grupo no estado de São Paulo ainda é muito reduzido, quando se compara com a<br />

estimativa de ocorrência, provavelmente, entre 1.200 a 1.500 espécies.<br />

Tr<strong>em</strong>ellales, incluindo ordens afins, está representada no estado de São Paulo por 46 espécies arranjadas<br />

<strong>em</strong> 24 gêneros, com 73,9% ocorrendo <strong>em</strong> mata atlântica, 32,6% <strong>em</strong> mata mesófila s<strong>em</strong>idecídua, 15,2% <strong>em</strong><br />

restinga e 13% <strong>em</strong> cerrado, sendo que 26,1% ocorr<strong>em</strong> <strong>em</strong> mais de um ecossist<strong>em</strong>a. O principal trabalho com<br />

Tr<strong>em</strong>ellales <strong>em</strong> termos de área tropical foi feito por Lowy (1971), no qual são mencionadas 28 espécies de<br />

Tr<strong>em</strong>ellales para o estado de São Paulo e 77 para o Brasil. Do grupo, apenas as espécies de Auricularia e<br />

Dacryopinax são relativamente b<strong>em</strong> conhecidas. Hyaloria pilacre Möller t<strong>em</strong> Blumenau como localidade-tipo, t<strong>em</strong><br />

13

14<br />

M. Capelari et al.<br />

ampla distribuição, ocorre também <strong>em</strong> São Paulo e é a única espécie descrita para o gênero. Não há especialistas<br />

deste grupo no Brasil.<br />

Gasteromicetos compreende o grupo de Basidiomycota <strong>em</strong> que não há o desenvolvimento de himênio<br />

no basidioma. Hawksworth et al. (1983) citaram 145 gêneros e 1.060 espécies para o grupo. No estado de São<br />

Paulo, ocorr<strong>em</strong> 39 espécies classificadas <strong>em</strong> 18 gêneros, com 82% de ocorrência <strong>em</strong> mata atlântica, 15,4% <strong>em</strong><br />

restinga, 5,1% <strong>em</strong> mata mesófila s<strong>em</strong>idecídua e cerrado e 2,5% <strong>em</strong> duna. Esta presença <strong>em</strong> duna representa, na<br />

realidade, uma migração, pois a espécie citada, Morganella puiggarii (Speg.) Kreis., ocorre <strong>em</strong> troncos e pequenos<br />

galhos que, muitas vezes, são arrastados para a praia. Gasteromicetos é um grupo muito pouco conhecido no<br />

estado de São Paulo, também pela total falta de especialista no grupo.<br />

As ferrugens (Teliomycetes) constitu<strong>em</strong> um dos mais importantes grupos de fungos parasitas de plantas<br />

sendo conhecidas mais de 6.000 espécies distribuídas por todos os continentes, exceto na Antártida (Arthur,<br />

1929; Hennen & Buriticá, 1980). As ferrugens têm a capacidade de infectar um grande número de plantas<br />

vasculares, sendo que mais de 200 famílias de plantas vasculares são conhecidas como hospedeiras de, pelo<br />

menos, uma espécie de ferrug<strong>em</strong>.<br />

Entre os anos 1976 e 1984, Hennen & Figueiredo (inédito) coletaram e pesquisaram intensamente uma<br />

zona de transição entre a floresta tropical e o cerrado, com uma vegetação bastante diversificada e situada entre<br />

os municípios de Moji-Mirim (Horto Florestal) e Conchal (Fazenda Campininha) e, ainda, <strong>em</strong> Luiz Antonio,<br />

município situado mais ao norte do estado. Trata-se de áreas bastante ricas <strong>em</strong> espécies de ferrugens, nas quais<br />

foram coletados e parcialmente identificados 31 gêneros e 139 espécies de ferrugens sobre 48 diferentes famílias<br />

de hospedeiros. No Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, durante os anos 1975 a 1996, foram coletados<br />

220 espécimes e puderam ser identificadas, pelo menos, 60 espécies. Convém salientar que nos trabalhos de<br />

campo iniciados <strong>em</strong> 1975 e que duram até a presente data, foram coletadas, praticamente, uma nova espécie<br />

para cada 50 a 70 ferrugens colhidas; e também vários novos gêneros.<br />

Em estudos realizados no Brasil (Hennen et al., 1982), foi estimado que de, pelo menos, 3.000 espécies de<br />

ferrugens provavelmente existentes no país, são conhecidas apenas cerca de 800 e das quais pouco se sabe sobre<br />

a biologia e os ciclos vitais. Vastas áreas das Américas tropicais, entre as quais se inclu<strong>em</strong> o Brasil e o estado de<br />

São Paulo, permanec<strong>em</strong> inexploradas e poucas dessas regiões foram, até hoje, estudadas mais intensamente no<br />

que se refere às ferrugens. Por outro lado, quanto ao aspecto fitopatológico, todo o conhecimento que t<strong>em</strong>os<br />

hoje sobre as ferrugens <strong>em</strong> geral está baseado no que se sabe sobre ferrugens exóticas e provenientes de regiões<br />

de clima t<strong>em</strong>perado.<br />

Uma idéia sobre o atual estado do conhecimento da biologia e da taxonomia das Uredinales no Brasil e,<br />

principalmente, <strong>em</strong> São Paulo pode ser avaliada pelo trabalho “Índice das ferrugens (Uredinales) do Brasil”<br />

(Hennen et al., 1982). Este índice encerra 175 entradas bibliográficas contendo, provavelmente, a grande maioria<br />

das publicações que contêm informações sobre a diversidade (gêneros e espécies) das ferrugens hoje conhecidas<br />

no Brasil. Este trabalho deverá ser periodicamente atualizado e está prevista uma nova edição atualizada contendo<br />

mais algumas dezenas de espécies detectadas ou descritas posteriormente.

3. Localização das principais coleções<br />

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Considerando as coleções antigas feitas pelos coletores europeus e americanos, as quais constitu<strong>em</strong>, <strong>em</strong><br />

grande parte, o material-tipo de espécimes paulistas e brasileiros, os seguintes herbários são importantes:<br />

BPI U.S. National Fungus Collections, Beltsville, Maryland, Estados Unidos da América<br />

FH Farlow Reference Library and Herbarium of Cryptogamic Botany, Harvard University,<br />

Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos da América<br />

HBG Herbarium, Institut für Alg<strong>em</strong>eine Botanik, Hamburg Universität, Hamburgo, Al<strong>em</strong>anha<br />

K The Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Inglaterra<br />

LPS Museu C. Spegazzini, La Plata, Argentina<br />

PC Muséum National d’Histoire Naturelle, Laboratoire de Crypytogamie, Paris, França<br />

UFRJ Herbário, Departamento de Fitopatologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,<br />

Rio de Janeiro, Brasil<br />

Considerando os estudos mais recentes dos fungos paulistas:<br />

BAFC Herbario, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,<br />

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina<br />

IACM Herbário Micológico, Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, SP<br />

IBI Herbário Micológico Victoria V. Rossetti, Instituto Biológico, São Paulo, SP<br />

LPD Herbario, Laboratório de Botánica de la Dirección de Agricultura, La Plata, Buenos Aires,<br />

Argentina<br />

LPS Herbario, Instituto de Botánica “C. Spegazzini”, La Plata, Buenos Aires, Argentina<br />

LSUM Mycologial Herbarium, Botany Department, Louisiana State University, Baton Rouge,<br />

Louisiana, Estados Unidos da América<br />

MG Departamento de Botânica, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA<br />

NY Herbarium, New York Botanical Garden, Bronx, New York, Estados Unidos da América<br />

PUR Arthur Herbarium, Botany and Plant Pathology Department, Purdue University, West<br />

Lafayette, Indiana, Estados Unidos da América<br />

URM Herbário, Departamento de Micologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE<br />

SP Herbário do Estado Maria Eneyda P. Kauffmann Fidalgo, Instituto de Botânica,<br />

São Paulo, SP.<br />

ZT The Herbarium, Institut für Spezielle Botanik, Eidg. Technische Hochschule, Zurique, Suíça<br />

BRIT Herbarium, Botanical Research Institute, Texas University, Fort Worth, Texas, Estados<br />

Unidos da América<br />

4. Infra-estrutura e nível de informatização dos acervos<br />

Atualmente, o único herbário ainda com tradição de manter coleções de fungos superiores no estado de<br />

São Paulo é o Herbário do Estado Maria Eneyda P. Kauffmann Fidalgo (SP). Localizado na Seção de Micologia<br />

e Liquenologia possui, atualmente, boa estrutura física, pois, nos últimos anos, ocorreu troca dos armários<br />

individuais para armários compactos, que fecham melhor e são, portanto, melhores para a conservação do<br />

acervo; ocorreu também a climatização de toda a área com a instalação de controle de umidade e t<strong>em</strong>peratura. O<br />

15

16<br />

M. Capelari et al.<br />

probl<strong>em</strong>a crucial deste herbário é a falta de recursos humanos adequados ao seu funcionamento que, atualmente,<br />

não existe. Porém, ainda é necessário, como equipamento fundamental no herbário SP, a instalação de uma<br />

estufa de secag<strong>em</strong> de material com circulação de ar. Quanto à informatização do acervo, é nula.<br />

A maior coleção de ferrugens do estado de São Paulo está localizada no Herbário Micológico Victoria V.<br />

Rossetti (IBI) no Instituto Biológico, São Paulo, SP. A estrutura física atual do herbário é adequada, podendo ser<br />

melhorada, por ex<strong>em</strong>plo, com a climatização das salas. Este herbário está <strong>em</strong> fase de informatização e o<br />

principal impecilho para sua concretização é a falta de recursos humanos para a digitação do acervo.<br />

5. Relação dos centros de excelência e de pesquisadores<br />

Atualmente, poucos são os centros no estado de São Paulo trabalhando com fungos macroscópicos e são<br />

os seguintes:<br />

Instituto de Botânica, Seção de Micologia e Liquenologia<br />

MSc. Adriana de Mello Gugliotta - Polyporaceae<br />

Dra. Marina Capelari - Agaricales<br />

Dra. Vera Lúcia Ramos Bononi - Hydnaceae<br />

Instituto Biológico, Seção de Micologia Fitopatológica<br />

Dr. Mário Barreto Figueiredo - Uredinales<br />

Com relação aos outros grupos mencionados (Tr<strong>em</strong>ellales, gasteromicetos e Ascomycota - exceto líquens),<br />

não há especialistas no estado de São Paulo e, por conseguinte, nenhuma pesquisa sist<strong>em</strong>ática nesses grupos.<br />

6. Bibliografia especializada do estado de São Paulo<br />

A bibliografia disponível para o estudo dos fungos macroscópicos do estado de São Paulo encontra-se, <strong>em</strong><br />

sua maioria, nas bibliotecas do Instituto de Botânica e do Instituto Biológico. Infelizmente, com a precária<br />

situação econômica dos institutos de pesquisa estaduais, muitos periódicos importantes do ponto de vista<br />

taxonômico deixaram de ser adquiridos, havendo hoje um <strong>em</strong>pobrecimento muito grande do acervo. Além<br />

do mais, também há precariedade <strong>em</strong> livros. E grande parte da literatura necessária para a identificação pertence<br />

às bibliotecas pessoais dos pesquisadores.<br />

Esta primeira lista bibliográfica relaciona os principais trabalhos onde estão citadas e/ou descritas espécies<br />

mencionadas como ocorrentes no estado de São Paulo:<br />

Almeida Filho, O.M., Bueno, R. & Bononi, V.L.R. 1993. Algumas espécies de fungos basidiomicetos dos<br />

manguezais do estado de São Paulo. Hoehnea, 20(1/2): 87-92.<br />

Arthur, J.C. 1925. The grass rusts of South America: based on the Holway collections. Proceedings of the<br />

American Philosophical Society, 64: 131-223.<br />

Averna-Sacca, R. 1917. Moléstias cryptogâmicas. Secretaria de Agricultura, Commercio e Obras Públicas,<br />

São Paulo.<br />

Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877. The fungi of Brazil, including those collected by J.W.H. Trail. Journal of<br />

the Linnean Society of London, Botany 15: 363-398.<br />

Bononi, V.L.R. 1979. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 1: espécies hidnóides. Rickia, 8:<br />

63-74.<br />

Bononi, V.L.R. 1979. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 2: Hymenochaetaceae. Rickia,<br />

8: 85-99.<br />

Bononi, V.L.R. 1979. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 3: espécies clavarióides,<br />

teleforóides e estereóides. Rickia, 8: 105-121.<br />

Bononi, V.L.R. 1984. Basidiomicetos do cerrado da Reserva Biológica de Moji-Guaçu, SP. Rickia, 11: 1-25.

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Bononi, V.L.R. 1984. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 4: adições às famílias<br />

Hymenochaetaceae, Stereaceae e Thelephoraceae. Rickia, 11: 43-52.<br />

Bononi, V.L.R. 1988. Hydnoid fungi from Tropical America. In: Aphyllophorales - Symposium 1982, Eisenstadt,<br />

p. 73-88.<br />

Bononi, V.L. & Capelari, M. 1984. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso: Tr<strong>em</strong>ellales.<br />

Rickia, 11: 109-114.<br />

Bononi, V.L., Guzmán, G. & Capelari, M. 1984. Basidiomicetos do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, 5:<br />

Gasteromicetos. Rickia, 11: 91-97.<br />

Bononi, V.L.R., Mucci, E.S.F. Yokomizo, N.K.S. & Guzmán, G. 1984. Agaricales (Basidiomycetes) do<br />

Parque Estadual de Campos do Jordão. Rickia, 11: 85-89.<br />

Bononi, V.L.R., Truf<strong>em</strong>, S.F.B. & Grandi, R.A.P. 1981. <strong>Fungos</strong> macroscópicos do Parque Estadual das Fontes<br />

do Ipiranga, São Paulo, Brasil, depositados no Herbário do Instituto de Botânica. Rickia, 9: 37-53.<br />

Capelari, M. 1989. Agaricales do Parque Estadual da Ilha do Cardoso (exceto Tricholomataceae). Dissertação<br />

de Mestrado, Universidade de São Paulo, 356p.<br />

Corner, E.J.H. 1987. Ad Polyporaceas, 4. Beihefte zur Nova Hedwigia, 86: 1-265.<br />

Corner, E.J.H. 1989. Ad Polyporaceas, 6: the genus Trametes. Beihefte zur Nova Hedwigia, 97: 1-197.<br />

Coutinho, L.N., Cardoso, C.O.N. & Figueiredo, M.B. 1991. Puccinia melancephala H. & P. Sydow, ferrug<strong>em</strong> da<br />

cana-de-açúcar no estado de São Paulo, Brasil: características morfológicas, diferenças com Puccinia Kuhenii<br />

Butler e resistência varietal. Revista da Sociedade Brasileira de Botânica, 14: 121-126.<br />

Fidalgo, M.E.P.K. 1961. The genus Phaeodaedalea. Mycologia, 53: 201-210.<br />

Fidalgo, M.E.P.K. 1965. Two Brazilian Polypores described by Hennings. Rickia, 2: 107-119.<br />

Fidalgo, M.E.P.K. 1968. The genus Hexagona. M<strong>em</strong>oirs of the New York Botanical Garden, 17: 35-108.<br />

Fidalgo, O. 1963. Studies on the type species of the genus Hydnopolyporus Reid. Mycologia, 55: 713-727.<br />

Fidalgo, O. 1969. Revision of the genus Heteroporus Láz. <strong>em</strong>end. Donk. Rickia, 4: 88-208.<br />

Fidalgo, O. 1974. Adições à história da Micologia Brasileira, 2: fungos coletados por Willian John Burchell.<br />

Rickia, 6: 1-8.<br />

Fidalgo, O. & Capelari, M. 1983. Favolus P. Beauv. ex Fr. <strong>em</strong>end Fr. and its binomial combinations. Revista de<br />

Biologia, 12: 139-170.<br />

Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1957. Revisão de Fungi São Paulensis. Arquivos do Museu Nacional, 43:<br />

157-188.<br />

Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1962. A new genus based on Fistulina brasiliensis. Mycologia, 54: 342-352.<br />

Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1970. A poisonous Ramaria from Southern Brazil. Rickia, 5: 71-91.<br />

Fidalgo, O., Fidalgo, M.E.P.K. & Furtado, J.S. 1960. A large collection of a rare fungus. Mycologia, 52:<br />

153-154.<br />

Fidalgo, O., Fidalgo, M.E.P.K. & Furtado, J.S. 1965. Fungi of the “cerrado” region of São Paulo. Rickia,<br />

2: 55-71.<br />

Figueiredo, M.B. & Hennen, J.F. 1979. The occurrence of Puccinia tanaceti DC on Art<strong>em</strong>isia pontica L. in São<br />

Paulo state, Brazil. Fitopatologia Brasileira, 4: 427-430.<br />

Fonsêca, M.P. 1994. Aphyllophorales da reserva Florestal Armando de Salles Oliveira, São Paulo, SP. Dissertação<br />

de Mestrado, Universidade de São Paulo, 171p.<br />

Fonsêca, M.P., Gugliotta, A.M. & Bononi, V.L.R. 1996. Aphyllophorales do Parque Estadual de Campos<br />

do Jordão, SP, Brasil: nota prévia. II Congreso Latinoamericano de Micologia, Cuba. Resumenes, p. 53.<br />

Furtado, J.S. 1967. Some tropical species of Ganoderma (Polyporaceae) with pale context. Persoonia, 4(4):<br />

379-389.<br />

17

18<br />

M. Capelari et al.<br />

Furtado, J.S. 1968. Revisão do gênero Amauroderma (Polyporaceae): estudos baseados nas microestruturas do<br />

basidiocarpo. Tese de Doutoramento, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São<br />

Paulo, 384p.<br />

Furtado, J.S. 1981. Taxonomy of Amauroderma (Basidiomycetes, Polyporaceae). M<strong>em</strong>oirs of the New York<br />

Botanical Garden, 34: 1-109.<br />

Friederichsen, I. 1973. Liste der Pilze der Kollection E. Ule als Brasilien im Herbarium Hamburgense. Institut<br />

für Allg<strong>em</strong>eine Botanik, Universität Hamburg, 14: 95-134.<br />

Grandi, R.A.P., Guzmán, G. & Bononi, V.L. 1984. Adições às Agaricales (Basidiomycetes) do Parque Estadual<br />

das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP, Brasil. Rickia, 11: 27-33.<br />

Gugliotta, A.M. 1994. Polyporaceae do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, SP, Brasil. Dissertação de Mestrado,<br />

Universidade de São Paulo, 245p.<br />

Gugliotta, A.M. 1996. Aphyllophorales de mata ciliar da Estação Experimental da Reserva Biológica de Moji-<br />

Guaçu, SP. XLVII Congresso Nacional de Botânica, Nova Friburgo. Resumos, p. 74.<br />

Gugliotta, A.M. & Capelari, M. 1995. Polyporaceae from Ilha do Cardoso, SP, Brazil. Mycotaxon, 56: 107-113.<br />

Gugliotta, A.M., Capelari, M. & Bononi, V.L.R. 1996. Estudo taxonômico e sinonimização das espécies<br />

do grupo Polyporus dictyopus Mont. (Polyporaceae, Aphyllophorales). Revista Brasileira de Botânica, 19(2):<br />

185-192.<br />

Guzmán, G. 1970. Monografía del género Scleroderma Pers. <strong>em</strong>end. Fr. (Fungi, Basidiomycetes). Darwiniana,<br />

16: 233-407.<br />

Guzmán, G., Bononi, V.L. & Grandi, R.A.P. 1984. New species, new varieties, and a new record of Psilocybe<br />

from Brazil. Mycotaxon, 19: 343-350.<br />

Guzmán, G. The genus Psilocybe: a syst<strong>em</strong>atic revision of the known species including the history, distribution<br />

and ch<strong>em</strong>istry of the hallucinogenic species. Beihefte zur Nova Hedwigia, 74: 1-439.<br />

Hennings, P. 1902. Fungi S. Paulensis II a cl. Putt<strong>em</strong>ans collecti. Hedwigia, 41: 295-311.<br />

Hennings, P. 1904. Fungi S. Paulensis III a cl. Putt<strong>em</strong>ans collecti. Hedwigia, 43: 197-209.<br />

Hennings, P. 1908. Fungi S. Paulensis IV a cl. Putt<strong>em</strong>ans collecti. Hedwigia, 48: 1-20.<br />

Hjortstam, K. & Bononi, V.L. 1986. <strong>Fungos</strong> corticióides do Brasil (Aphyllophorales). Rickia, 13: 113-125.<br />

Hjortstam, K. & Bononi, V.L. 1986. Studies in Tropical Corticiaceae (Basidiomycetes), 6: a new species of<br />

Steccherinum from Brazil. Mycotaxon, 25: 467-468.<br />

Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1990. Lopharia and Porostereum (Corticiaceae). Synopsis Fungorum 4. Oslo,<br />

Fungiflora. 68p.<br />

Horak, E. 1977. Entoloma in South America, 1. Sydowia, 30: 40-111.<br />

Horak, E. 1982. Entoloma in South America, 2. Sydowia, 35: 75-99.<br />

Jackson, H.S. 1926. The rusts of South America based on the Holway collections, 1. Mycologia, 18: 139-162.<br />

Jackson, H.S. 1927. The rusts of South America based on the Holway collections, 2. Mycologia, 19: 51-65.<br />

Jackson, H.S. 1927. The rusts of South America based on the Holway collections, 3. Mycologia, 23: 96-110.<br />

Jackson, H.S. 1931. The rusts of South America based on the Holway collections, 4. Mycologia, 23: 332-364.<br />

Jackson, H.S. 1931. The rusts of South America based on the Holway collections, 5. Mycologia, 23: 463-503.<br />

Jackson, H.S. 1932. The rusts of South America based on the Holway collections, 6. Mycologia, 24: 62-186.<br />

Jesus, M.A. 1988. Hymenomycetes lignocelulolíticos de Floresta Nativa e de Pinus elliottii Engelm. do Parque<br />

Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado, Escola Superior de Agricultura<br />

“Luiz de Queiróz”, Universidade de São Paulo, 105p.<br />

Jesus, M.A. 1993. Basidiomicetos lignocelulolíticos de floresta nativa e de Pinus elliottii Engelm. do Parque<br />

Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP. Hoehnea, 20: 119-126.

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Job, D.S. 1985. The South American Collections of Hymenochaete Lév. (Aphyllophorales) in Rick’s Herbarium.<br />

Mycotaxon, 24: 227-235.<br />

Lowy, B. 1971. Tr<strong>em</strong>ellales. Flora Neotropica, Monograph N o<br />

6, 153p.<br />

Maas Geesteranus, R.A. 1974. Notes on Hydnums IX. Prooceedings of Koninklijke Nederlandse Akad<strong>em</strong>ie<br />

Van Wetenschappen, Series C, 77(3): 216-227.<br />

Maas Geesteranus, R.A. 1974. A Handful of South American Hydnums. Prooceedings of Koninklijke<br />

Nederlandse Akad<strong>em</strong>ie Van Wetenschappen, Series C, 77(3): 228-238.<br />

Pegler, D.N. 1983. The genus Lentinus. A World Monograph. Kew Bulletin additional series, 10: 1-281.<br />

Pegler, D.N. 1997. The Agarics of São Paulo, Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew, 68p.<br />

Penteado, V.L.B.C. 1976. Basidiomicetos hidnóides da micota brasileira. Tese de Doutoramento, Instituto de<br />

Biociências, Universidade de São Paulo, 314p.<br />

Putzke, J. 1994. Lista dos fungos Agaricales (Hymenomycetes, Basidiomycotina) referidos para Brasil. Caderno<br />

de Pesquisa, Série Botânica 6: 1-189.<br />

Rajchenberg, M. & Meijer, A.A.R. 1990. New and noteworthy polypores from Paraná and São Paulo<br />

States, Brazil. Mycotaxon, 38: 173-185.<br />

Ryvarden, L. 1984. Type studies in the Polyporaceae, 16: species described by J.M. Berkeley, either alone or<br />

with other mycologists from 1856 to 1886. Mycotaxon, 20:3 29-363.<br />

Ryvarden, L. 1987. New and noteworthy polypores from Tropical America. Mycotaxon, 28: 525-541.<br />

Ryvarden, L. 1990. Type studies in the Polyporaceae 22. Species described by C.J. Lloyd in Polyporus. Mycotaxon,<br />

38: 83-102.<br />

Singer, R. 1950. Type studies on Basidiomycetes, 4. Lilloa, 23: 147-246.<br />

Singer, R. 1964. Boletes and related groups in South America. Nova Hedwigia, 7: 93-132.<br />

Singer, R. 1965. Interesting and new Agaricales from Brazil. Atas Instituto de Micologia, 2: 15-59.<br />

Singer, R. & Fidalgo, O.1965. Two interesting Basidiomycetes from the State of São Paulo. Rickia, 2: 11-17.<br />

Spegazzini, C. 1881. Fungi Argentini: additis nonnullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 13-30.<br />

Spegazzini, C. 1881 Fungi Argentini: additis nonullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 63-82.<br />

Spegazzini, C. 1881. Fungi Argentini: additis nonnullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 97-117.<br />

Spegazzini, C. 1881. Fungi Argentini: additis nonnullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 174-189.<br />

Spegazzini, C. 1881. Fungi Argentini: additis nonnullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 208-227.<br />

Spegazzini, C. 1881. Fungi Argentini: additis nonnullis Brasiliensibus Montevideensibusque. Anales de la Sociedad<br />

Científica Argentina, 12: 241-258.<br />

Spegazzini, C. 1889. Fungi Puiggariani pugilus, 1. Boletin de la Acad<strong>em</strong>ia Nacional de Ciências, 11: 381-622.<br />

Teixeira, A.R. 1945. Himenomicetos brasileiros: Auriculariales e Dacryomycetales. Bragantia, 5(2): 153-186.<br />

Teixeira, A.R. 1945. Himenomicetos brasileiros: Hymeniales - Thelephoraceae. Bragantia, 5(7): 397-434.<br />

Teixeira, A.R. 1946. Mais um himenomiceto destruidor da madeira. Bragantia, 6(3): 143-145.<br />

Teixeira, A.R. 1946. Himenomicetos brasileiros, 3: Agaricaeae. Bragantia, 6(4): 165-188.<br />

Teixeira, A.R. 1948. Himenomicetos brasileiros, 4: Polyporaceae, 1. Bragantia, 8: 75-80.<br />

Teixeira, A.R. 1950. Himenomicetos brasileiros, 5: Polyporaceae, 2. Bragantia, 10: 113-122.<br />

19

20<br />

M. Capelari et al.<br />

Teixeira, A.R. 1958. Tipificação do gênero Fomes (Fries) Kickx. Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo,<br />

3: 165-174.<br />

Teixeira, A.R. & Fidalgo, O. 1983. Polyporus tricholoma Mont. (Polyporaceae). Revista Brasileira de Botânica,<br />

6(2): 129-132.<br />

Torrend, C. 1924. Les polyporacées du Brésil, 3: Lignosus (cont.). Broteria, série botânica 21: 12-42.<br />

Torrend, C. 1926. Les polyporacées stipitées du Brésil, 4. Broteria, série botânica 22: 5-19.<br />

Viégas, A.P. 1945. Alguns fungos do Brasil, 5: Basidiomicetos - Auriculariales. Bragantia, 5(3): 197-212.<br />

Viégas, A.P. 1945. Alguns fungos do Brasil, 6: Dacryomycetaceae - Tr<strong>em</strong>ellaceae. Bragantia, 5(4): 239-251.<br />

Viégas, A.P. 1945. Alguns fungos do Brasil, 7-8: Cyphellaceae e Thelephoraceae. Bragantia, 5(4): 253-290.<br />

Viégas, A.P. 1945d. Alguns fungos do Brasil, 10: Gasteromicetos. Bragantia, 5(9): 583-595.<br />

Viégas, A.P.1961. Ídice de fungos da América do Sul. Instituto Agronômico de Campinas, 921p.<br />

Wells, K. 1969. New or noteworthy Tr<strong>em</strong>ellales from southern Brazil. Mycologia, 61: 77-86.<br />

Nesta lista estão relacionadas as bibliografias principais utilizadas na identificação de fungos do estado de<br />

São Paulo:<br />

Aguiar, I.J.A. 1984. Contribuição ao conhecimento da família Cortinariaceae Roze ex Heim (Agaricales) na<br />

Amazônia Brasileira. Tese de Doutoramento. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Fundação<br />

Universidade do Amazonas. 219p.<br />

Baker, R.E.D. & Dale, W.T. 1951. Fungi of Trinidad and Tobago. Mycological Papers, 33: 1-123.<br />

Bas, C. 1978. Studies in Amanita, 1: some species from Amazonia. Persoonia, 10: 1-22.<br />

Batista, A.C. & Bezerra, J.L. 1960. Basidiomycetes vulgares no nordeste brasileiro. Publicações do Instituto<br />

de Micologia do Recife, 294: 1-30.<br />

Batista, A.C. & Silva, J.N. 1951. Alguns Marasmius do Jardim Zoobotânico do Recife. Boletim da Secretaria<br />

de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Pernambuco, 18: 180-187.<br />

Berkeley, M.J. 1842. Notice of some fungi collected by C. Darwin in South America and the Islands of the<br />

Pacific. Annals and Magazine of Natural History, 9: 338-443.<br />

Berkeley, M.J. 1843. Notices on some Brazilian fungi being a sequel to the contributions towards a Flora of<br />

Brazil by G. Gardner. London Journal of Botany, 2: 629-643.<br />

Berkeley, M.J. 1856. Decades of fungi, 51-54: Rio Negro. Hooker’s Journal of Botany & Kew Miscellaneous,<br />

8: 129-144.<br />

Berkeley, M.J. 1876. The fungi of Brazil, including those collected by J.W.H. Trail. Journal of the Linnean<br />

Society, Botany 15: 363-398.<br />

Bresadola, J. 1896. Fungi Brasiliensis (lecti a cl. Dr. Alfredo Möller). Hedwigia, 35: 276-302.<br />

Buriticá, P. & Hennen, J.F. 1980. Pucciosireae (Uredinales) Pucciniaceae. Flora Neotrópica, 24: 1-50.<br />

Buriticá, P. & Hennen, J.F. 1994. Família Phakopsoraceae (Uredinales), 1: gêneros anamórficos e teliomórficos.<br />

Revista de la Acad<strong>em</strong>ia Colombiana de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, 19: 47-62.<br />

Cavalcanti, M.A.Q. 1976. Introdução ao conhecimento dos basidiomicetos poliporóides da zona da mata de<br />

Pernambuco. Tese de Livre Docência, Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas,<br />

Universidade Federal de Pernambuco, 200p.<br />

Corner, E.J.H. 1981. The Agaric genera Lentinus, Panus and Pleurotus. Beihefte zur Nova Hedwigia, 69: 1-169.<br />

Corner, E.J.H. 1984. Ad Polyporaceas, 2-3. Beihefte zur Nova Hedwigia, 78: 1-222.<br />

Corner, E.J.H. 1989. Ad Polyporaceas, 5. Beihefte zur Nova Hedwigia, 96: 1-218.<br />

Corner, E.J.H. 1989. Ad Polyporaceas, 6. The genus Trametes. Beihefte zur Nova Hedwigia, 97: 1-197.

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Corner, E.J.H. 1991. Ad Polyporaceas, 7. Beihefte zur Nova Hedwigia, 101: 1-175.<br />

Cummins, G.B. & Hiratsuka, Y. 1984. Families of Uredinales. Reports of the Tottori Mycological Institute,<br />

22: 191-208.<br />

Dennis, R.W.G. 1970. Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. Kew Bulletin additional series, 3: 1-531.<br />

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v. 2, p. 60-287.<br />

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v. 3, p. 288-546.<br />

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v. 4, p. 547-886.<br />

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v.<br />

5, p. 887-1047.<br />

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v.<br />

6, p. 1048-1276.<br />

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v.<br />

7, p. 1282-1449.<br />

Gilbertson, R.L. & Ryvarden, L. 1986. North American Polypores. Oslo, Fungiflora. v. 1, p.1-433.<br />

Gilbertson, R.L. & Ryvarden, L. 1987. North American Polypores. Oslo, Fungiflora. v. 2, p. 434-885.<br />

Hein<strong>em</strong>ann, P. 1977. Essay d’une clé de determination des genres Agaricus et Micropsalliota. Sydowia, 30: 6-37.<br />

Hennen, J.F. & Buriticá, P.C. 1980. A brief summary of rust taxonomic and evolutionary theory. Reports<br />

of the Tottori Mycological Institute, 18: 243-256.<br />

Hennen, J.F., Hennen, M.M. & Figueiredo, M.B. 1982. Índice das ferrugens (Uredinales) do Brasil. Arquivos<br />

do Instituto Biológico, 49 (supl.): 1-201.<br />

Hennings, P. 1897. Beitrage zur Pilzflora Sudamerikas, 2. Hedwigia, 36: 190-246.<br />

Hjortstam, K., Larsson, K.-L. & Ryvarden, L. 1987. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora.<br />

v. 1, p. 1-59.<br />

Hjortstam, K., Larsson, K.-L. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora.<br />

v. 8, p. 1450-1631.<br />

Larsen, M. & Cobb-Oulle, L.A. Phellinus. Oslo, Fungiflora. 206p.<br />

Leite, C. L. 1990. Poliporos (Basidiomycotina) xilófilos de la Ilha de Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil. Tese<br />

de Doutoramento, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 328p.<br />

Lowe, J.L. 1975. Polyporaceae of North America: the genus Tyromyces. Mycotaxon, 2: 1-82.<br />

Murril, W.A. 1907. Agaricales: Family 5, Polyporaceae. North American Flora, 9: 1-71.<br />

Murril, W.A. 1908. Agaricales: Family 5, Polyporaceae. North American Flora, 9: 72-131.<br />

Noordeloos, M.E. 1981. Introduction to the taxonomy of the genus Entoloma sensu lato (Agaricales). Persoonia,<br />

11: 121-151.<br />

Ola’h, G.M. 1969. Le genre Panaeolus: essai taxinomique et physiologique. M<strong>em</strong>oire Hors - ser. no. 10 de la<br />

Revue Mycologie, 1-173.<br />

Overholts, L.O. 1953. Polyporaceae of the United States, Alaska and Canada. Univ. Michigan Press. 466p.<br />

Pegler, D.N. 1977. A preliminary Agaric Flora of East Africa. Kew Bulletin additional series, 6: 1-615.<br />

Pegler, D.N. 1983. Agaric flora of the Lesser Antilles. Kew Bulletin additional series, 9: 1-668.<br />

Pegler, D.N. 1988. Agaricales of Brazil described by M.J. Berkeley. Kew Bulletin, 43: 453-473.<br />

Rajchenberg, M. 1984. Basidiomicetos xilófilos de la Región Mesopotámica, República Argentina, 5: políporos<br />

resupinados. Revista de Investigaciones Agropecuárias INTA, sér. 5, Patologia Vegetal, 19: 1-97.<br />

Rick, J. 1961. Basidiomycetes Eubasidii in Rio Grande do Sul. Brasilia, 5: Agaricaceae. Iheringia, série botânica<br />

8: 296-450.<br />

21

22<br />

M. Capelari et al.<br />

Ryvarden, L. 1972. Studies on the Aphyllophorales of the Canary Islands with a note on the genus Perenniporia<br />

Murr. Norwegian Journal of Botany, 19: 139-144.<br />

Ryvarden, L. 1972. A note on the genus Junghuhnia. Persoonia, 7: 17-21.<br />

Ryvarden, L. 1976. The Polyporaceae of the North Europe. Oslo, Fungiflora, v. 1, p. 1-214.<br />

Ryvarden, L. 1978. The Polyporaceae of North Europe. Oslo, Fungiflora. v. 2, p. 215-507.<br />

Ryvarden, L. 1985. A note on Poria and Hexagonia (Polyporaceae, Basidiomycetes). Mycotaxon, 23: 293-296.<br />

Ryvarden, L. 1991. Genera of Polypores: nomenclature and taxonomy. Synopsis Fungorum 5. Oslo, Fungiflora.<br />

363p.<br />

Ryvarden, L. & Johansen, I. 1980. A preliminary flora of East Africa. Oslo, Fungiflora. 636p.<br />

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European Polypores. Oslo, Fungiflora, v. 1, p. 1-387.<br />

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores. Oslo, Fungiflora, v. 2, p. 388-743.<br />

Silveira, R.M.B. 1990. Aphyllophorales Poliporóides (Basidiomycetes) do Parque Nacional de Aparados da<br />

Serra, RS. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 204p.<br />

Silveira, R.M.B. & Guerrero, R.T. 1989. Os gêneros Rigidoporus Murr. e Flaviporus Murr. (Basidiomycetes) do<br />

Parque Nacional de Aparados da Serra, RS. Acta Botanica Brasilica (supl.), 3: 29-45.<br />

Silveira, R.M.B. & Guerrero, R.T. 1991. Aphyllophorales poliporóides (Basidiomycetes) do Parque Nacional<br />

de Aparados da Serra, Rio Grande do Sul. Boletim do Instituto de Biociências, 48: 1-27.<br />

Singer, R. 1955. New species of Agaricales from Pernambuco. Anais da Sociedade de Biologia de Pernambuco,<br />

13: 225-233.<br />

Singer, R. 1958. Monographs of South American Basidiomycetes, specially those of the east slope of the<br />

Andes and Brazil, 1: the genus Pluteus in South America. Lloydia, 21: 195-299.<br />

Singer, R. 1960. Monographs of South American Basidiomycetes, specially those of the east slope of the<br />

Andes and Brazil, 3: reduced marasmioid genera in South America. Sydowia, 14: 258-280.<br />

Singer, R. 1961. Fungi of Northern Brazil. Publicações do Instituto de Micologia da Universidade do Recife,<br />

304: 3-26.<br />

Singer, R. 1961. Monographs of South American Basidiomycetes, specially those of the east slope of the<br />

Andes and Brazil, 4: Inocybe in Amazone region. Suppl. to pt. 1. Pluteus in South America. Sydowia, 15: 112-<br />

132.<br />

Singer, R. 1964. Oud<strong>em</strong>ansiellinae, Macrocystidinae, Pseudohiatulinae in South America Basidiomycetes, specially<br />

those of the east slope of the Andes and Brazil, 8. Darwiniana, 13: 145-190.<br />

Singer, R. 1965. Monographic studies on South American Basidiomycetes, specially those of the east slope of<br />

the Andes and Brazil, 2: the genus Marasmius in South America. Sydowia, 18: 106-358.<br />

Singer, R. 1965. Monographs of South American Basidiomycetes, specially those of the east slope of the<br />

Andes and Brazil, 10: Xeromphalina. Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica, 10: 302-310.<br />

Singer, R. 1973. The genera Marasmiellus, Crepidotus and Simocybe in the neotropics. Beiheft Nova Hedwigia, 44:<br />

1-517.<br />

Singer, R. 1976. Marasmieae (Basi-diomycetes - Tricholomataceae). Flora Neotropica, 17: 1-347.<br />

Singer, R. Araújo, I. & Ivory, M.H. 1983. The ectotrophically mycorrhizal fungi of the neotropical lowlands,<br />

specially Central Amazonia (litter decomposition and ectomycorrhiza in Amazonia forests 2.) Beiheft<br />

Nova Hedwigia, 77: 1-352.<br />

Singer, R. & Digilio, A.P.L. 1952. Pródromo de la Flora Agaricina Argentina. Lilloa, 25: 5-461.<br />

Singer, R. & Digilio, D.L. 1957. Boletaceae Austrosudamericanas. Lilloa, 28: 247-268.<br />

Singer, R. & Digilio, D.L. 1960. Las Boletaceas de Sudamerica tropical. Lilloa, 30: 141-164.<br />

Singer, R. 1986. The Agaricales in modern taxonomy. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, 981p.

O estudo de fungos macroscópicos no estado de São Paulo<br />

Smith, A.H. & Singer, R. 1944. A monograph on the genus Cystoderma. Papers of the Michigan Acad<strong>em</strong>y of<br />

Science, 30: 71-124.<br />

Teixeira, A.R. 1993. Chave para identificação dos gêneros de Polyporaceae com base na morfologia do<br />

basidiocarpo. Boletim do Instituto de Botânica, 8: 1-55.<br />

Teixeira, A.R. 1994. Genera of Polyporaceae: an objective approach. Boletim da Chácara Botânica de Itu, 1:<br />

1-91.<br />

Wright, J.E. & Deschamps, J.R. 1972. Basidiomicetos xilófagos de los Bosques Andinopatagónicos. Revista<br />

de Investigaciones Agropecuárias, INTA, sér. 5, Patologia Vegetal, 9: 111-204.<br />

Wright, J.E. & Deschamps, J.R. 1975. Basidiomicetos xilófilos de la región mesopotámica, 2: los géneros<br />

Daedalea, Fomitopsis, Heteroporus, Laetiporus, Nigroporus, Rigidoporus, Perenniporia y Vanderbylia. Revista de<br />

Investigaciones Agropecuárias, INTA, sér. 5, Patologia Vegetal, 12: 127-204.<br />

Wright, J.E. & Deschamps, J.R. 1976/77. Basidiomicetos xilófilos de la región mesopotámica, 3: los géneros<br />

Bjerkandera, Gloeophyllum, Gloeoporus, Hirschioporus, Hydnopolyporus, Phaeocoriolellus, Pycnoporus y Xerotinus. Revista<br />

de Investigaciones Agropecuárias, INTA, sér. 5, Patologia Vegetal, 13: 27-70.<br />

7. Literatura citada<br />

Arthur, J.C. 1929. The plant rusts (Uredinales). New York, John Willey & Sons, 446p.<br />

Capelari, M. 1989. Agaricales do Parque Estadual da Ilha do Cardoso (exceto Tricholomataceae). Dissertação<br />

de Mestrado, Universidade de São Paulo, 356p.<br />

Fidalgo, O. 1968. Introdução à história da micologia brasileira. Rickia, 3: 1-44.<br />

Fidalgo, O. 1970. Adições à história da micologia brasileira, 1: a coleta mais antiga. Rickia, 5: 1-3.<br />

Fidalgo, O. 1974. Adições à história da micologia brasileira, 2: fungos coletados por William John Burchell.<br />

Rickia, 6: 1-8.<br />

Hawksworth, D. L., Sutton, B. C. & Ainsworth, G. C. 1983. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the fungi.<br />

7. ed. Kew, Commonwealth Mycological Institute. 412p.<br />

Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C. & Pegler, D.N. 1996. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the<br />

fungi. 8 ed., Egham, International Mycological Institute, 616p.<br />

Hennen, J.F. & Buriticá, P.C. 1980. A brief summary of rust taxonomic and evolutionary theory. Reptr.<br />

Tottori Mycol. Inst., 18: 243-256.<br />

Hennen, J.F., Hennen, M.M. & Figueiredo, M.B. 1982. Índice das ferrugens (Uredinales) do Brasil. Arquivos<br />

do Instituto Biológico, 49 (supl.): 1-201.<br />

Lowy, B. 1971.Tr<strong>em</strong>ellales. Flora Neotropica, Monograph N o<br />

6, 153p.<br />

Pegler, D.N. 1997. The Agarics of São Paulo, Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew, 68p.<br />

Putzke, J. 1994. Lista dos fungos Agaricales (Hymenomycetes, Basidiomycotina) referidos para Brasil. Caderno<br />

de Pesquisa, Série Botânica 6: 1-189.<br />

Ryvarden, L. 1996. Neotropical polypores. In: II Congreso Latinoamericano de Micologia, Cuba. Resumenes, p.39.<br />

23