Clara Carolina Souza Santos - Uesb

Clara Carolina Souza Santos - Uesb

Clara Carolina Souza Santos - Uesb

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

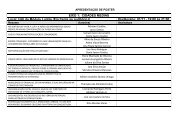

IV ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA - ANPUH-BA<br />

HISTÓRIA: SUJEITOS, SABERES E PRÁTICAS.<br />

29 de Julho a 1° de Agosto de 2008.<br />

Vitória da Conquista - BA.<br />

SOBRE A EMPRESA DA A CADEMIA, O SOL NASCI DO NO OCIDENTE,<br />

ATRIBUÍDO A SEBASTIÃ O DA ROCHA PITA, O A CADÊMICO VAGO<br />

<strong>Clara</strong> <strong>Carolina</strong> <strong>Souza</strong> <strong>Santos</strong><br />

Pós-graduanda em Teoria e História Literária - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)<br />

E-mail: santos.claracarolina@yahoo.com.br<br />

Palavras-chave: Academia. Pita. Demonstrativo. Retórica.<br />

Marcello Moreira<br />

Prof. Dr. em Literatura Brasileira – UESB<br />

Mudou o Sol o Berço refulgente,<br />

ou fez Berço do Túmulo arrogante<br />

galhardo onde se punha agonizante<br />

com luz no Ocaso, e sombras no Oriente.<br />

Não morre agora o Sol, quer diferente<br />

no Aspecto, se na vida semelhante<br />

no Oriente nascer menos flamante,<br />

e renascer mais belo no Ocidente.<br />

Fênix de raios a uma, e outra parte<br />

comunica os incêndios, e fulgores,<br />

porém com diferen ça hoje os reparte.<br />

Nasce lá no Oriente só em ardores,<br />

no Ocidente a ilustrar a Ciência, e Arte<br />

renasce em luzes, vive em resplandores.<br />

(Sebastião da Rocha Pita )<br />

Academia, conforme sua origem grega ( akademêia), é associado a um lugar ameno<br />

ornado com fontes, bosques e alamedas para comodidade e recreação dos acadêmicos na<br />

cidade de Atenas; lugar cujo senhor era Academo, onde Platão, o primeiro a ensinar a<br />

filosofia, como se costuma dizer, o utilizou para este efeito; razão esta do termo também estar<br />

associado ao ensino, ao que os latinos designam como o estudo geral ( studia generalia ),<br />

conhecido como universidade ( univérsitas), onde se ensinam as ciências e as faculdades.<br />

Deste mesmo tempo herda o nome Academia os eruditos congressos ( eruditorum virorum<br />

consensus; congressus ) da Europa no século XVIII e distinguem -se uns dos outros pelos mais<br />

variados nomes: Humoristas, Fantásticos, Ociosos, Ardentes, Escuros, Olímpicos,<br />

Escondidos, Adormecidos, Obstinados, Generosos, Renascidos, Esquecidos... (RIBEIRO,<br />

1871). Nestas juntas ou congressos pessoas eruditas se dedicam a estudar as letras e a tratar e<br />

conferir o que conduz a sua maior ilustração.<br />

Concorrem nestas juntas os letrados das academias em pintura, escultura, música,<br />

poesia e outras artes liberais par a conferir e adiantar o que conduz a sua maior perfeição e

aumento de fama e glória ( Liberalium e ingeniarum artium ), em encontros que<br />

ordinariamente se fazem para (1) celebrar alguma ação grande, por exemplo, uma<br />

canonização de santo, entrada real, entre outros encontros mesmo que fortuitos, mas tidos<br />

como ilustres; ou para (2) exercitar os engenhos que compõe a junta, quase sempre de poesia<br />

sobre diferentes assuntos ( bonarum e humaniorum litterarum prasertim Poesis<br />

exercitamenta), e também de Prosas, como as portuguesas compostas pelo clérigo regular D.<br />

Rafael Bluteau (1712).<br />

Entre os modernos, o termo é comumente reconhecido como uma comunidade de<br />

personas literatas, ou uma comunidade facultativa estabelecida com autoridade pública para o<br />

cultivo e adiant amento das ciências, das artes, das boas letras, etc., na qual exercitam -se a<br />

teórica e a prática das artes liberais, e também o engenho, o juízo e a eloquência do poeta,<br />

letrado, orador, pintor, etc. Nestas Academias os moços nobres aprendem os exercícios<br />

próprios da nobreza, como jogar armas, montar a cavalo, conversação, eloquência, etc.<br />

(Nobilium ephoborum Gymnasium, ij ou Ephebium, im quo, Equis regendis, armisque<br />

tractandis, alijsque militaribus studjis, nobiles instituuntur) e mediante esta exercitaç ão se<br />

costumam saber os assuntos ou matérias pertinentes ao homem ilustre e receber algumas<br />

vezes prêmios assinalados (BLUTEAU, 1712).<br />

Se considerarmos por Academia não somente a reunião periódica de um determinado<br />

grupo com estatutos pré -formulados, nem m esmo como a reunião de alunos e um mestre, mas<br />

também como as referidas acima, é provável que outras “academias” tenham se formado<br />

anteriores a 1724 no Brasil, e uma pesquisa aos documentos e fontes dos arquivos pode<br />

insurgir tal hipótese, mesmo assim, é p ossível afirmar que a Academia Brasílica dos<br />

Esquecidos deu um impulso inicial para estas atividades na América Portuguesa, dois anos<br />

após a fundação da Academia Real de História Portuguesa, por um decreto de 1722 do rei D.<br />

João V (CASTELO, 1965).<br />

As Academias, inclusa aqui a Academia Brasílica dos Esquecidos – que nos interessa<br />

mais de perto neste texto que por ora se apresenta – caracterizavam-se por reuniões mesmo<br />

que casuais de letrados eruditos em círculos de nobreza das cidades. Por exemplo, em<br />

Portugal, D. Antonio Alveres da Cunha, trinchante mor de sua magestade, reunia em sua casa<br />

a conhecida Academia dos Generosos , da qual Rafael Bluteau fez parte. Teve início no ano de<br />

1647 e durou sucessivamente até o ano de 1668, tornando -a a fazer no ano de 168 5 e 1686. D.<br />

Luis da Cunha a permanece com o mesmo apelido e restaura a academia, instituindo como<br />

secretário o conde de Villa Mayor, no ano de 1696, dez anos, portanto, ao fim de sua última<br />

reunião.

O conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Meneses inst itui uma outra Academia<br />

Portuguesa, atribuindo às conferências o adjetivo de “discretas”, em que aos domingos a noite<br />

a ilustre e erudita nobreza do reino de Portugal, no reinado de D.João V, se ajuntava a<br />

examinar e resolver questões físicas, morais e de eloquência: retórica, gramática e estilo.<br />

Discretos, aqui, vincula -se ao letrado dotado de engenho, agudeza e produz um conhecimento<br />

formado pelo juízo, discernindo em cada uma das coisas o seu lugar ( prudens, sapiens ).<br />

Se ponderarmos que o Antigo Regime t rata de uma sociedade de estamentos regulada<br />

pelo equilíbrio entre o rei, como cabeça do estado, e os demais membros do corpo, podemos<br />

inferir que o mesmo modo de operar da Coroa ajusta -se aos seus domínios mesmo que<br />

ultramarinos, nos mesmos moldes. Real, Esquecidos ou Renascidos, as Academias instituídas<br />

ao longo do XVIII na América Portuguesa seguem os moldes instituídos pelo decreto de 1722<br />

de D. João V, mesmo que dispostas em domínios ultramares<br />

Tal decreto, vinculado ao decreto de 8 de dezembro de 1720 e à carta régia que facilita<br />

a academia a obtenção de cópias de documentos de todos os cartórios e arquivos do reino,<br />

autoriza o vice -rei Vasco Fernandes César de Meneses a reunir em torno de si algumas figuras<br />

consideradas na Bahia do XVIII e constituir a Academia Brasílica dos Esquecidos , que inicia<br />

suas atividades em 23 de abril de 1724 – momento o qual o soneto “Sobre a empresa da<br />

Academia” é recitado. A Academia em geral faz uso dos privilégios concedidos por D. João<br />

V aos que coligissem as informaçõe s necessárias para a redação da História portuguesa, na<br />

parte referente ao Brasil, assim, no período reconhecemos as Academias dos Esquecidos,<br />

Renascidos, Felizes, etc. (RIBEIRO, 1871).<br />

“Restituet omnia” , dizem os decretos, querendo significar que se prop unha a restituir a<br />

notícia do mundo as ações e feitos portugueses e que dotam uma boa quantia à Academia<br />

Real de História Portuguesa, a fim de que esta escreva a história eclesiástica do reino e,<br />

depois, tudo o que pertencesse à história dele e de suas con quistas. Sobre a dita Academia dos<br />

Esquecidos, nos diz Pita (1730, p. 492), em seu História da América Portuguesa:<br />

A nossa portuguesa América (e principalmente a província da Bahia) que na<br />

produção de engenhosos filhos pode competir com Itália e Grécia, n ão se<br />

achava com as academias introduzidas em todas as repúblicas bem<br />

ordenadas, para apartarem a idade juvenil do ócio contrário das virtudes, e<br />

origem de todos os vícios, e apurarem a subtileza dos engenhos. Não<br />

permitiu o vice-rei que faltasse no Brasil esta pedra-de-toque ao inestimável<br />

oiro de seus talentos, de mais quilates que o das suas minas. Erigiu uma<br />

doutíssima academia, que se faz em palácio na sua presença. Deram -lhe<br />

forma as pessoas de maior graduação e entendimento que se acham na<br />

Bahia, tomando-o por seu protetor. Têm presidido nela eruditíssimos<br />

sujeitos. Houve graves e discretos assuntos, aos quais se fizeram elegantes e

agudíssimos versos; e vai continuando nos seus progressos, esperando que<br />

em tão grande protecção se dêem ao prelo os seu s escritos, em prémio das<br />

suas fadigas.<br />

Presentes estão no excerto o uso da academia como adiantamento e ilustração dos<br />

varões da terra, pelo uso de preceitos retóricos que prescrevem o uso da amplificação<br />

(amplificatio), no qual alarga-se em palavras e qu alitativamente o caráter ( ethos) de quem<br />

compõe as juntas eruditas.<br />

O livro Esquecidos e Renascidos: Historiografia Acadêmica Luso -Americana (1724-<br />

1759) de Kantor (2004) procura recuperar e reconstituir em arquivos do Brasil e de Portugal<br />

as iniciativas c oletivas que constituem o que é tido como a “gênese da historiografia<br />

brasileira”. Para a autora, a criação da Academia Brasílica dos Esquecidos , em 1724, e a<br />

Academia Brasílica dos Renascidos , em 1759,com o objetivo de escrever a história da<br />

América portuguesa, permitiu que a “atividade historiográfica”, se assim se pode dizer,<br />

ganhasse foros de ação coletiva, numa sociedade corporativa e estamental, já que, até então,<br />

de acordo com Kantor (2004), ficara restrita a iniciativas isoladas de colonos, missioná rios,<br />

viajantes, militares e administradores.<br />

Não se quer com isso asseverar que tais iniciativas, que tanto podem ser<br />

exemplificadas nas cartas, documentos, atas, descrições e demais textos, quanto nas reuniões<br />

acadêmicas dos Esquecidos e Renascidos, não estivessem também circunscritas nos moldes<br />

da sociedade de corte portuguesa. As atividades, apenas aparentemente restritas e isoladas,<br />

fazem parte de um conjunto estritamente rígido e cumprem funções institucionais e<br />

corporativas passíveis de reconstituiç ão.<br />

A historiografia como discurso fundador de memória e institucionalizado é<br />

comumente associado ao século XIX, apontado como o século da história (HOBSBAWM,<br />

1998). Naquele momento a história era tornada disciplina autônoma, aparentemente<br />

afastando-se da literatura e da filosofia, estabelecendo seus princípios e métodos<br />

(MOMIGLIANO, 1966). Já a escrita da história por Sebastião da Rocha Pita, autor de nosso<br />

referido soneto, membro da Academia dos Esquecidos, deriva de uma relação entre os<br />

argumentos feita com arte, com regras e método, com cuja observação se produzem obras<br />

úteis, agradáveis e necessárias à República, diferenciando -se, assim, da ciência, cujos<br />

princípios consistem em demonstrações.<br />

No século XVIII, a história é associada a uma descrição das coisas “tais quais elas<br />

foram”, por meio de uma narração continuada e “verdadeira” dos sucessos mais memoráveis e<br />

ações mais célebres dos agentes “melhores do que nós”. A história, assim, dá forma a vida<br />

política dos príncipes, reis, duques, condes, gover nadores e todos os membros participantes<br />

do corpo do estado e edifica a espiritual por meio da perpetuação da memória dos agentes.

Fundamentalmente, o modelo de escrita de história no XVIII atribui um caráter<br />

exemplar à própria história, geradora de exempl os úteis para o presente e o futuro, passando,<br />

assim, a se configurar numa marcha linear e progressiva, integrando passado, presente e<br />

futuro. Mantendo a fórmula de Cícero, uma das concepções sobre a história é no XVIII é a<br />

que a legitima como mestra da vi da (magistra vitae ), garantindo, através de exemplos<br />

tomados do passado as melhores decisões a serem tomadas no próprio presente e das quais<br />

dependem as orientações futuras (KOSELLECK, 2006).<br />

A palavra, no XVIII, deriva do grego, ( isimi), que quer dizer eu sei, e vale tanto como<br />

indagação de coisas curiosas como para a narração de coisas memoráveis, que tem acontecido<br />

em algum lugar, em certo tempo e com certas pessoas e nações, sendo, por isso, associada à<br />

memória pública ( rerum veterum memoria, rerum vete rum ou temporum monumenta ou<br />

rerum gestarum monumenta ), já que na história perseveram as memórias do passado. A<br />

história no XVIII assemelha a história à testemunha do tempo, luz da verdade, a vida da<br />

memória, ou Mestra da vida e mensageira da antiguidade ( testis temporum, lux veritatis, vita<br />

memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, historia dicitur ) (HANSEN, 1998).<br />

O Império (Imperium), tal qual compreendido pela empresa lusitana no XVIII<br />

corresponde a uma região muito ampla e dominada de um príncipe, que estabelece autoridade<br />

e senhorio, com direito de propriedade sobre terras, rios, etc ( dominium) que se pode usar e<br />

dispor como próprios ( possessiones). A liberdade dos corpos que compunham os estados,<br />

pode-se dizer, se arrazoava mediante acordos estabe lecidos com os lugares de poder, sendo<br />

cada corpo uma potência ativa com todos os requisitos para obrar, poder obrar e não obrar<br />

(liberum arbitrium, libera voluntas ) segundo os preceitos da Santa Igreja Católica, preceitos<br />

estes que autorizam o corpo a fal ar sem impedimento ou obstáculo do poder superior.<br />

Implícito está na “liberdade dos corpos no XVIII” quais seriam os lugares ou ofícios<br />

hierarquicamente legítimos do discurso que conferiria a “verdade” ao que está dito, ou seja,<br />

todos aqueles que participa ssem da comunhão sagrada com o Deus -Pai.<br />

No XVIII, o indivíduo livre para o cristão só o era se agisse mediante a vontade da<br />

presença divina e fosse cumpridor das diligências da Igreja, e mesmo os que ignoravam<br />

determinadas leis fariam também parte do cor po do estado, como último membro do corpo<br />

místico do rei (KANTOROWICZ, 1998; HANSEN, 1998). A liberdade assim entendida<br />

corresponde a um número de “regras e condutas”, se assim pudermos dizer, que o “bom<br />

cristão” cumpriria ao longo de sua vida terrena e to dos os demais que estivessem fora ou<br />

longe deste sistema esquematizado por um conjunto de doutrinas e aceitas por um conjunto de<br />

monges, papas, reis, cortesãos, e todos os demais corpos que possam compor o corpo do

estado seriam, por definição, excluídos d os privilégios e denominados, a depender da ocasião,<br />

bárbaros, gentios, índios, indoutos e quaisquer outras definições que relativizariam o Outro<br />

como “pior do que nós”, uma vez que estes seriam dominados por seus apetites e afetos torpes<br />

que os tornariam voluntariamente escravos e submissos ao corpo místico do rei, pois falta -lhe<br />

a luz da divina graça.<br />

Aqui, cabe lembrar, num olhar que relativiza o Outro por meio de classificações que<br />

hoje poderiam ser entendidas como “arbitrárias”, o termo “piores do que nós” corresponde a<br />

funções específicas, determinadas por um conjunto de leis, doutrinas, preceitos que existem<br />

para nós nos livros que nos chegaram (MINTURNO, 1725; SEGNI, 1551). Numa sociedade<br />

regida por estamentos estritamente definidos e regulada por um conjunto de doutrinas e<br />

comportamentos específicos, tais lugares correspondem aos ofícios doutrinados em muitos<br />

textos que podem ser exemplificados pelo excerto contido em L'arte poetica del signor<br />

Antonio Minturno, nella quale si contegno i precetti Eroi ci, Tragici, comici, satirici, e d'ogni<br />

altra poesia: com la dottrina de'sonetti, canzoni, ed ogni forte di Rime toscane, dovo<br />

s'insegna il modo, che tenne il Petrarca nelle sue opere. E si dichiara a'suoi luoghi tutto quel,<br />

che da Aristotele, Orazio, ed a ltri autori greci e latini è stato seritto per ammaestramento<br />

de'Poeti, impressa em sua terceira edição em Napoles, em 1725.<br />

Vesp. Che cosa e'la Poesia? Min.Imitazione di varie maniere di personem in<br />

diversi modi, o com parole, o com armonia, o com tempi; separatamente, o<br />

com tutto queste cose insieme, o com parte di loro. Vesp. Sponetemi, se vi<br />

piace, questa diffinizione, acciocche'meglio quel, ch'io dimando, s'intenda.<br />

Min. Tre coze in ogni imitazione considerarci conviene. Prima quel, che ad<br />

imitar prendiamo; poi com che imitiamo; al fine in qual modo. Le cose, che<br />

ad imitar prendiamo, sono i costumi, gli affeti, ed i fatti delle persone; le<br />

quali sono di tre qualitá. La prima e'de migliori, che gli uomini dellétá<br />

nostra. La seconda è de'simili a questi. La terza è de'piggiori. Migliori<br />

intendiamo gl'iddi, gli Eroi, o Semidei, che dir vogliamo. Piggiori i Satiri, i<br />

Siloni, i Ciclopi, e tutti quei, che ci muovono a ridere. Migliori ancora<br />

intender possiamo i Principii, e tutti gli uomini illustri, ed eccel lenti, o per<br />

valore, o per degnità maggiori degli altri, così in questa, come in ogni altra<br />

età. Piggiori i Contadini, i Pastori, i Lavatori, i Parasiti, chiunque è degno,<br />

che di lui ci ridiamo; e tutti coloro, che per qualche notabil vizio, o per<br />

bassezza de stato, vili son riputati, Simili i mezzani, quali sono i Cittadini,<br />

che nè per eccellenza di vertù, nè di fortuna sa levano sopra gli altri. Né più<br />

Poesia, che la Pittura questa varietà di persone ci descrive (MINTURNO,<br />

1725, p. 2).<br />

Vesp. Que coisa é a poesia? Min. Imitação de vários tipos de pessoa, levada<br />

a efeito de diversos modos, ou com palavras, ou com harmonia, ou com<br />

tempo; pode-se também produzir a imitação com todas as coisas referidas ao<br />

mesmo tempo, ou apenas com parte delas. Vesp: Demonstr a-me, se é do teu<br />

gosto, essa definição, para que eu possa melhor entendê -la. Min: Três coisas<br />

em toda imitação devem ser consideradas: primeiramente, o que imitamos;<br />

em segundo lugar, com que imitamos, e, em terceiro lugar, de que modo

imitamos. As coisas que imitamos são os costumes, os afetos e os feitos das<br />

pessoas que são de três qualidades: a primeira respeita àquelas melhores do<br />

que os homens da nossa própria idade. A segunda àquelas que são<br />

semelhantes à nós. A terceira, àqueles que são piores. Pior es são os sátiros,<br />

os Silenos, os Ciclopes e todos aqueles que nos movem ao riso. Entre os<br />

melhores podem ainda ser compreendidos os Príncipes e todos os homens<br />

ilustres e excelentes, ou por serem valorosos, ou por possuírem maior<br />

dignidade do que os outro s tanto nesta quanto em qualquer outra idade.<br />

Piores são os camponeses, os Pastores, os Trabalhadores, os Parasitas, que<br />

são dignos de que deles riamos, assim como aqueles que por qualquer vício<br />

notável ou baixeza de estado são reputados vis. Semelhantes a nós são os<br />

citadinos que, nem por excelência de virtude, nem de fortuna se elevam<br />

acima dos outros. Assim como a Poesia, a Pintura nos descreve esta<br />

variedade de pessoas (Tradução: MOREIRA, 2005).<br />

A “sociedade” assim pensada, pode -se apresentar a nós, an acronicamente, como um<br />

sistema circular e fechado, no qual todas as partes partilham entre si da graça divina, em<br />

maior ou menos participação. Quanto mais próximo da cabeça do estado, mais luz divina<br />

recebida e vice -versa. O termo “sociedade” pode referir -se nos textos do XVIII também a uma<br />

companhia ou sociedade que correspondia a união de pessoas de uma mesma ou diferente<br />

profissão, por exemplo, o corpo dos nobres ( nobilium ordo), o senado em corpo ( senatus<br />

universus), o corpo dos cidadãos ( corpus civitatis). A doutrina prescreve que, sendo o homem<br />

um animal sociável, por ventura, e, sendo o homem a metade de outro indivíduo, só a união<br />

destas metades faz o indivíduo inteiro. Alguns tendem a ajuizar esta união como o<br />

matrimônio, e outros a ajuizam metafori camente: sendo a alma um vivo fogo, não há causa<br />

mais alegre que o resplandor de muitos fogos juntos. Diz o clérigo Bluteau (1712):<br />

Só Deos póde Estar só, porque em si tudo possue; o Animal, como mudo &<br />

ignorante, naõ póde communicar. Naõ necessita Deos de Sociedade, O<br />

Animal naõ He capaz della. Mas O homem, cuja natureza, nem He perfeyta<br />

como a de Deos, nem tão imperfeyta, como a do Animal, tem a capacidade<br />

para ser parte do corpo civil; & assim não há lugar no mundo, onde O<br />

homem naõ seja membro de algü a família, ou Republica.<br />

Cada estado ou país estabelecia seu modo de domínio e jugo ra região reconhecida<br />

como sua, mediante o estabelecimento de leis, decretos, cerimônias, usos da língua, etc.<br />

(SEED, 1999).<br />

O soneto composto por Sebastião da Rocha Pita , na ocasião da primeira reunião dos<br />

acadêmicos renascidos é regrado por estes preceitos supracitados. Ainda que tentemos buscar<br />

em tais documentos “a gênese da historiografia brasileira”, não podemos perder de vista que<br />

tais academias produziam textos e d iscursos que admitiam a exaltação do Quinto Império de<br />

Cristo, que é Portugal, a partir de uma narrativa regulamentada por preceptivas retóricas.

Logo, no soneto, vemos o uso da elocução com finalidades especificas de destinação e<br />

preceitos de excelência p róprios da composição de sonetos. A poesia promove, portanto,<br />

louvor, memória e perenidade àquele que fundou a Academia, sendo todos estes atributos<br />

alargados aos que participam da junta.<br />

Referências<br />

ADAMSOM, John. Bibliotheca Lusitana; or, Catalogue of books and tracts, relating to...<br />

Portugal: forming part of the library of John Adamson . T. & J. Hodgson.Union Street, 1836.<br />

ARENDT, Hanna. O conceito de história: antigo e moderno. In: . Entre o passado e o<br />

futuro. São Paulo, 1988. p. 43 -68.<br />

BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez e latino . Coimbra, Lisboa: Colégio das Artes,<br />

Pascoal da Sylva, Joseph Antonio da Sylva, Patriarcal Officina da Música, 1712. Disponível<br />

em: . Acesso em: 22 fev. 2008.<br />

BOURDÉ, Guy; MARTIN, Hervei. As escolas históricas. MEM Martins Portugal: Europa -<br />

América, 1990.<br />

CALMON, Pedro. História da literatura baiana. Salvador: Prefeitura Municipal do Salvador,<br />

1949.<br />

CARBONEL, Charles Olivier. Historiografia. Lisboa: Teorema, 1992.<br />

CASTELO, José Aderaldo. Manifestações literárias da era colonial. 2. ed. São Paulo:<br />

Cultrix, 1965.<br />

1969.<br />

. O movimento academicista no Brasil . São Paulo: Conselho Estadual de Cultura,<br />

FARINHA, Bento José de Sousa; MACHADO, Diogo Barbosa. Summario da Bibliotheca<br />

Luzitana. Lisboa: Ed. Gomes, 1787.<br />

HANSEN, J. A. A servidão natural do selvagem e a guerra justa contra o bárbaro. In:<br />

NOVAES, Adauto. (Org.). A descoberta do homem e do mundo. São Paulo:<br />

MINC/FUNARTE/Companhia das Letras, 1998. p. 347 -373.<br />

. Introdução. In: PÉCORA, Alcir (Org.). Poesis seiscentista. São Paulo: Hedra, 2002.<br />

HOBSBAWM, E. J. O que os historiadores devem a Karl Marx? In: . Sobre história.<br />

São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 155 -170.<br />

IGLÉSIAS, Francisco. Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Rio de<br />

Janeiro: Nova Fronteira; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000.<br />

KANTOR, Íris. Esquecidos e renascidos: historiografia acadêmica Luso -Americana (1724 -<br />

1759). Salvador: Centro de Estudos Baianos/UFBA, 2004.

KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval.<br />

São Paulo: Companhia das Letras, 1998.<br />

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Rio de Janeiro: Editora da PUC-RJ, 2006.<br />

MINTURNO, Antonio. L'arte poetica del sgnor Antonio Minturno . Napoles, 1725.<br />

Disponível em: . Acesso em: 22 fev. 2008.<br />

MOMIGLIANO, Arnaldo. One hundred years after Ranke. In: . Studies in<br />

historiography. Londres: Wiedenfeld and Nicolson, 1966.<br />

MOREIRA, Marcello. Nota de aula: arte poética: 1725. Vitória da Conquista, 2005.<br />

Mimeografado.<br />

MOTA, Artur. História da literatura brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional,<br />

1930. v. 2.<br />

PINHEIRO, Conêgo J. C. Fernandes. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ,<br />

Rio de Janeiro, v. 31, p. 5 -32, 1868.<br />

PITA, Sebastião da Rocha. História da America Portuguesa, desde o anno de 1500 de seu<br />

descobrimento até o de 1724. Lisboa: Off. de Joseph Antonio da Sylva, 1730.<br />

REIS, José Carlos. A história entre a filosofia e a ciênci a. São Paulo: Ática, 1996.<br />

RIBEIRO, José Silvestre. Historia dos estabilicimentos scientificos litterarios e artisticos de<br />

Portugal nos successivos reinados da monarchia . Lisboa: Academia Real das Sciencias.<br />

1871-1914. Disponível em: . Acesso em: 08 jan. 2008. 19v.<br />

SEGNI, Bernardo. Rettorica et poetica d'Aristotile. Tradotte di greco in lingua vulgare<br />

Fiorentina da Bernardo Segni Gentih'humo, & Academico Fiorentino. Edition: Stampata in<br />

Vinegia, per Bartholomeo detto l'Imperador, & Fra ncesco suo genero, 1551. Disponível em:<br />

. Acesso em: 22 fev. 2008.<br />

SEED, Patricia. Cerimônias de posse na conquista européia do novo mundo (1492 -1640).<br />

Tradução de Lenita R. Esteves. São Paulo: E ditora Unesp, 1999.<br />

VARNHAGEN. Florilégio da Poesia Brasileira , ed. da Academia Brasileira, Rio de Janeiro,<br />

1946, 3. vols.<br />

VEYNE, Paul. Como se escreve a história ou Foucault revoluciona a história. Tradução de<br />

Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. Br asília: Editora da UnB, 1982.