2010年度(第33回)通常総会議事(PDF:1.90MB) - 日本土壌肥料学会

2010年度(第33回)通常総会議事(PDF:1.90MB) - 日本土壌肥料学会

2010年度(第33回)通常総会議事(PDF:1.90MB) - 日本土壌肥料学会

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

開会<br />

(社)<strong>日本土壌肥料学会</strong>2010年度(第33回)通常総会<br />

会長挨拶<br />

議長選出<br />

議 事<br />

閉<br />

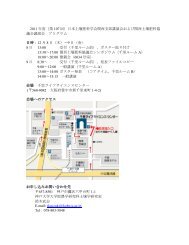

[2010年4月4日(日)13時00分~14時10分学士会館]<br />

第1号議案<br />

第2号議案<br />

第3号議案<br />

第4号議案<br />

第5号議案<br />

第6号議案<br />

その他<br />

会<br />

次第<br />

2009年度事業報告、収支決算報告および監査報告<br />

zolo年度事業計画および収支予算案<br />

定款の改定(案)<br />

新たな賞の制定(案)<br />

別10.2011年度役員および評議員等の選出・選任<br />

総会議事録署名人の選任<br />

2010年度年次大会(北海道)の開催について<br />

新会長・副会長挨拶

l U<br />

ri<br />

‐「‐’狐へ《》『観拠罰總『麺蓼〉〆 ,lⅡll1J1、〈熱画仰弧鍋桐翅蔚緬鋼熱鋼瀞蝉齪yw.<br />

1<br />

1<br />

(社)<strong>日本土壌肥料学会</strong>2010年度通常総会<br />

議事<br />

第1号議案2009年度事業報告、収支決算および監査報告<br />

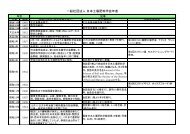

、2009(平成21)年度事業報告(平成21年3月1日~平成22年2月28日)<br />

1.定期刊行物および資料の刊行<br />

(1)定期刊行物<br />

a)日本土壌肥料学雑誌(会誌)は、第80巻第2号~6号、第81巻第1号の計6冊を<br />

刊行し、各号3,000部を発行した。掲載した論文数等は次のとおりである。報文30<br />

編、ノート29編、技術レポート11編、講座9編、総説3編、資料・国内外情報16<br />

編、学会賞受賞論文要旨3編、技術賞受賞論文要旨1編、奨励賞受賞論文要旨5編、<br />

欧文誌掲載論文要旨ニュース(地域の動きを含む)、書評、欧文誌VOL55総目次、<br />

合計653頁、ほかに第80巻総目次、キーワード索引、著者名索引、会員消息、会誌<br />

投稿規定、原稿執筆規定、編集委員会だより等。<br />

b)SOILSCIENCEANDPLANTNUTRITIONは、VOL55,NO2~No.6,V01.56,No.1<br />

の計6冊、各号とも1,000部刊行した。掲載した論文数等は、報文58編、短報20編、<br />

レビュー5編、会誌報文抄録等31頁、合計834頁となった。欧文誌の配布数は、名誉<br />

会員12,正会員432、学生会員27、留学生58、国内機関購読40、国内寄贈・交換、<br />

海外会員、海外寄贈・交換、海外機関購読、その他、合計1,000部であった。<br />

c)<strong>日本土壌肥料学会</strong>講演要旨集(第55集、321頁)1,000部を2009年度京都大会に<br />

際して刊行した。<br />

(2)その他の刊行物<br />

学会編シンポジウムシリーズ「土壌の原生生物・線虫群集_その土壌生態系での役割<br />

一」(博友社)を発行した(20099.1)。<br />

土壌教育委員会編「土をどう教えるか新版一現場で役立つ環境教育教材一」上・下<br />

巻(古今書院)を発行した(20091010)。<br />

2.講演会および研究会等の開催、支援<br />

(1)「±と肥料」の講演会<br />

2009年4月4日総会終了後に学士会館本館において「士と肥料」の講演会を開催した。<br />

-1-

講演者および演題は、河合成直氏「高城成一先生の研究に学ぶこと」、森敏氏「ムギ<br />

ネ酸研究最近の展開」であった。<br />

(2)2009年度年次大会等<br />

京都大学農学部講義室、理学部6号館講義室において年次大会を開催した(2009.9.15<br />

~18)。研究発表は601課題(ポスタ-186課題を含む)、シンポジウムは「農業起源<br />

のアンモニアの発生・沈着実態と環境影響評価」、「植物のミネラルストレス応答」、<br />

「田畑輪換土壌の肥沃度変化のメカニズムと長期的管理の考え方」、「文化土壌学から<br />

みたリン酸の姿」の4テーマについて行った。ミニシンポジウムは「分子生態学的解析<br />

手法を研究室のルーチンワークに1パート2それによって見えるもの、見たいもの」<br />

について行った。<br />

京都大学百周年時計台記念館百年記念ホールにおいて、以下の講演が行われた<br />

(2009.9.16)。<br />

第54回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞受賞記念講演<br />

・植物の必須微量元素輸送体の同定と機能解析藤原徹氏<br />

・農耕地土壌における温室効果ガスの発生量評価に関する研究八木一行氏<br />

・アルミニウム耐性における根端細胞膜脂肪層の意義に関する研究我妻忠雄氏<br />

第14回<strong>日本土壌肥料学会</strong>技術賞受賞記念講演<br />

・家畜ふん堆肥の特性の実用的評価方法の開発とその活用小柳渉氏<br />

第27回<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞受賞記念講演<br />

・石丸泰寛、木村園子Fロテア、古賀伸久、澤本卓拾、村上圭一各氏の記念講演が京都<br />

大会の一般講演会場で行われた(2009.9.15~16)。<br />

(3)2009年度支部大会<br />

・北海道支部;講演会(36題)、2009.122於北海道大学学術交流会館<br />

・東北支部;講演会(30題)、2009.71~2特別講演(1題)、於大学コンソーシアムあ<br />

きたカレッジプラザ<br />

・関東支部;講演会(60題)、2009.6.28於信州大学理学部<br />

・中部支部;講演会(14題)、特別講演(2題)、2009.10.29~30於三島市民文化会館<br />

・関西支部;講演会(26題)、ポスター発表(17題)2009.12.11於高知城ホール<br />

・九州支部;春季講演会(16題)、2009.5.14於佐賀大学大学会館<br />

(4)その他<br />

秋季ポスター発表(2題)、講演会(14題)、2009.10.1~2於佐賀大学大学会館<br />

a)「第23回環境工学連合講演会」を共催した。(2009.4.16~17)<br />

b)「2009地球環境保護土壌・地下水浄化技術展」を協賛した。(2009.9.16~18)<br />

-2-<br />

ⅧdJ1clトグゴ】L、Jb00‐1廿心-01ムOd0lIlⅡⅡⅡⅡ001ⅡⅡⅡ00JIIIIIIIIl6‐0J■Ⅱ‘』

:I<br />

!<br />

!<br />

⑩I<br />

□の。、<br />

「第4回高崎量子応用研究シンポジウム」を協賛した。(2009.10.8~9)<br />

「第47回アイソトープ・放射線研究発表会」を共催した。(2009.11.6)<br />

「日本腐植物質学会第25回講演会」を協賛した。(2009.11.25~26)<br />

「2010年度日本農芸化学会大会シンポジウム」を共催した。(2010.3.27~30)<br />

3研究業績の表彰<br />

<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞、<strong>日本土壌肥料学会</strong>技術賞、<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞、日本土<br />

壌肥料学雑誌論文賞、SSPNAward各受賞者は次のとおりである。<br />

・第55回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞受賞者<br />

小崎隆土地資源の特性と分布に関する不確定性の解析とその応用<br />

実岡寛文植物の水および塩ストレス耐性の栄養生理学的研究<br />

南條正巳火山灰土の化学性一コロイF成分と元素含量の化学モデル・養分元素の<br />

利用<br />

・第15回<strong>日本土壌肥料学会</strong>技術賞受賞者<br />

石橋英二水稲の不耕起直播栽培における温室効果ガス発生要因の解明と地球温<br />

暖化防止および持続的農地管理のための栽培体系の提言<br />

松元順南九州畜産集中地域における窒素負荷の低減対策<br />

.第28回<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞受賞者<br />

大津(大鎌)直子硫黄栄養応答機構とグルタチオン代謝の分子生理学的解明<br />

中丸康夫セレンおよびアンチモンの土壌中における収着挙動と植物への可給性<br />

に関する研究<br />

橋本洋平化学形態解析を基盤とする土壌有害金属処理に関する研究<br />

前島勇治西南日本に分布する赤色系土壌の生成過程とその年代に関する研究<br />

森静香水稲のケイ酸吸収特性に基づいた効率的なケイ酸施用技術の開発と気<br />

象災害に対するケイ酸の有用性に関する研究<br />

・日本土壌肥料学雑誌論文賞受賞者<br />

佐藤康司・中津智史・三木直倫・中村隆一・笛木伸彦・志賀弘行秋まきコムギの<br />

・SSPNAward受賞者<br />

起生期における土壌硝酸態窒素診断による窒素追肥量の設定、土肥誌<br />

第79巻1号、45-51(2008)<br />

KozueSAWADA,ShinyaFUNAKAWAandTakashiKOSAKI.Soil<br />

microorganismshaveathresholdconcentrationofglucosetoincreasetheratioof<br />

respirationtoassimilation・SoilSciPlantNutr.,54,216-223(2008)<br />

-3-

KunihikoKAMEWADAandMegumiNAKAYAMA・Cadmiumuptakeby<br />

garlandchrysanthemumcanbepredictedfromthecadmiummthesoilsolution,<br />

independentofsontype・SoilSciPlantNutr.,55,441-451(2009)<br />

4.内外の研究者、技術者、学会等との連絡および協力<br />

(1)日本農学会関係<br />

・日本農学会編「シリーズ21世紀の農学一地球温暖化問題への農学の挑戦」が養寳堂<br />

から出版された(2009.4.5)。<br />

・日本農学会創立80周年記念式典・祝賀会が東京大学農学部弥生講堂・同アネックス<br />

において開催された(2009.10.9)。パネルディスカッション特別講義「農学のあり<br />

方これから」のパネラーとして三輪客太郎氏が参加した。<br />

・平成21年度日本農学会シンポジウム(統一テーマ:世界の食料・日本の食料)が東<br />

京大学弥生講堂で開催された(2009.10.10)。<br />

・平成22年度日本農学会シンポジウムが東京大学弥生講堂で開催される(2010.10.9)。<br />

その統一テーマは「農業生物多様性の現状と課題」となった。土壌肥料学会から「農<br />

耕地土壌における微生物多様性の評価手法とその利用」をサブテーマとして提案した。<br />

・三輪客太郎氏が日本農学会副会長に選出された。<br />

・日本農学賞受賞候補者として本学会が推薦していた西澤直子氏の受賞が決定した。<br />

(2)日本学術会議関係<br />

・シンポジウム「学協会の新公益法人制度への現状と課題」が開催され、大山会長、<br />

南條副会長が参加した。この時点で法人形態を決定している団体は18%と少なく、<br />

78%が未定の状況であった。アンケート「研究の現場において研究を進める上で支<br />

障になっている事項」について公益性の判断基準が不明確であること、会計上の事<br />

務処理の増加など多くの問題点が取り上げられた(2009.5.30)。<br />

.第21期農学委員会・食料科学委員会合同mss分科会が開催された。(第2回<br />

2009.4.3,第3回200911.13)。<br />

(3)IUSS・ESAFS関係<br />

・mSSHP(日本語版)を<strong>日本土壌肥料学会</strong>HP上にリンクした。<br />

・ESAFSのThirdCimularをHPに掲載した。ESAFSNewsletterについても、今後定期<br />

的に作成し、<strong>日本土壌肥料学会</strong>が責任を持ってHPに掲載することとした。<br />

・ESAFS9がソウルで開催され、多数の会員が参加した(2009.10.27~30)。ビジネス<br />

ミーティングに大山会長、木村理事および犬伏理事が出席した(2009.10.27)。<br />

・大山会長より韓国で開催されたESAFSの報告がされた(2009.1219)。次回は2011<br />

-4-

年にスリランカ(キャンディ)、その次は2013年にインドネシアの予定である。<br />

(4)定期刊行物の寄贈・交換<br />

内外の研究機関に対して定期刊行物を寄贈・交換した。<br />

日本土壌肥料学雑誌国内10、国外l4<br />

SOLSCmNCEANDPLANTNUTRmON国内5,国外22<br />

(5)その他<br />

・平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を高野順平氏(北海道大<br />

学農学部)が受賞した(2009.4.14)。<br />

・財団法人日本農学会の平成21年度第8回日本農学進歩賞を澤本卓治氏(酪農学園大<br />

学)が受賞した(2009.11.25)。<br />

5本学会の委員会活動<br />

(1)企画委員会<br />

企画委員会では、総会の特別企画として「土と肥料」の講演会を2009年度第32回総<br />

会後に学士会館本館で開催した(2009.4.4)。また、2010年度第33回総会後においても<br />

「士と肥料」の講演会を開催し、日本学術会議の後援を受けることとなった。<br />

(2)土壌教育委員会<br />

①埼玉県狭山市けやの森保育園・幼稚園において土壌研修会を実施し、教諭17名、<br />

小中学生30名、幼児13名、合計60名が参加した(2009.7.21)。②広島県廿日市市廿<br />

日市おおの自然観察の森において土壌の観察会を実施し、教員・市職員等8名、保護<br />

者1名、小学生3名、合計12名が参加した(2009.8.21)、③和歌山県和歌山自然観察<br />

の森において土壌の観察会を開催し、教諭1名、小中学生8名、一般10名、合計19<br />

名参加した。また、昨年同地で採集した断面モノリスとリーフレット1,500部を寄贈<br />

した(2009.8.22)、④京都市北白川小学校において出前授業を実施し、第3学年60名、<br />

第6学年52名が参加した(2009.8.28)。出前授業の概要は京都新聞に写真入りで掲載<br />

された。⑤<strong>日本土壌肥料学会</strong>2009年京都大会(京都大学)において高校生ポスター発<br />

表会を開催し、(2009.9.15)、⑥「土をどう教えるか新版一現場で役立つ環境教育<br />

教材一」上・下巻が古今書院より出版された(200910.10)。⑦土壌教育委員会内規を<br />

定め、土壌教育会委員を各支部から一名推薦することとなった(2009.12.19)。<br />

(3)選挙管理委員会<br />

2010,2011年度選挙管理委員会の委員長を尾和尚人氏に委嘱し、10名の委員によ<br />

り合計5回の委員会を開催し、次期代議員、会長、副会長、監事の選挙を実施し予定<br />

どおり完了した。<br />

-5-

(4)将来計画委員会<br />

法人改革に当たり、定款、理事会等も新たに改定する必要が生じた。そこで、南條<br />

副会長を委員長とし、他に8名の委員で構成する委員会を組織した。「土壌・肥料・<br />

植物栄養学の最近の動向に関する特徴と今後の展望」については各部門長、「学会運<br />

営の課題と解決方向」については各委員が執筆し、南條委員長が全体をとりまとめた。<br />

(5)定款の改定<br />

・新たな一般社団法人に対応する改定について、大山会長、南條副会長を中心に着手し<br />

た(2009.7.30)。<br />

・定款の改定案(現定款・モデル定款との比較表)を作成し、理事会での検討を経て、<br />

広く意見を聴取するため、印刷物を会誌第81巻1号とともに全会員に送付した。<br />

(6)財政基盤整備委員会<br />

安西副会長を委員長とし、他に5名の委員で構成する委員会を組織した。第1回委<br />

員会を開催し、①欧文誌の次期契約の検討、②収支バランスのとれた大会運営の確立、<br />

③新公益法人制度施行に対応した財務資料の準備および④積立金名目の見直し等につ<br />

いて検討することとした(2009.7.4)。対応状況は次のとおりである。①学会財政の<br />

支出低減をもたらすべく、入札に関与した(2010.118他)。②大会運営委託会社の見<br />

直しに関与した(7.4)。③担当委員により財務資料の準備を実施中である(2010.1.23)。<br />

④特に建物改築積立金の使途内容を明確化した(2010.2.25他)<br />

(7)広報委員会<br />

学会ホームページの改訂に向け、問題点等の検討を行った。<br />

6.会務報告<br />

(1)会員の動向<br />

2010年2月における会員数は次のとおりである。<br />

正会員2,204名(うち会費免除会員113名を含む)、賛助会員47社(57口)、名<br />

誉会員12名、学生会員348名、留学生会員89名、国内団体購読会員138団体、外国<br />

購読会員92名、合計2,930名<br />

2009年度中の入退会者数は次のとおりである。<br />

入会:正会員64名、学生会員110名、賛助会員O団体、国内団体購読会員1団体、<br />

外国購読会員O名、留学生会員21名合計196名<br />

退会:正会員116名(うち会費免除会員5名を含む)、学生会員102名、名誉会員<br />

0名、国内団体購読会員6団体、賛助会員2社、外国購読会員1名、留学生会員14名<br />

合計241名<br />

(2)会議<br />

-6-

a)総会:2009年4月4日、学士会館本館において第32回通常総会が開催された。本<br />

総会において各号議案とも、原案どおり議決または承認された。その議事録を会誌<br />

80巻第3号に掲載した。<br />

b)理事会:学会事務所において7回開催され、所要の事項・会務を報告・審議した。<br />

その議事録を会誌のニュース欄に掲載した。士の定義の試案、将来計画委員会報告、<br />

定款・細則の改定案等を作成、検討した。<br />

c)評議員会:学士会館本館2回、日本青年館ホテルにおいて1回、(財)日本教育会館に<br />

おいて1回開催され、本会業務の重要事項に関する理事会の提案を審議した。その<br />

議事録を会誌のニュース欄に掲載した。<br />

d)部門長会議:第1回(2009.44)では、2009年度京都大会の準備状況の確認、発表費<br />

徴収、シンポジウム等に関する討議、第4部門の部会再編(第9~12部会の変更案を<br />

承認したが、その際、第12部会の部会名(案)「植物の代謝成分・農作物の品質部会」<br />

を「植物の代謝成分と農作物品質部会」に変更)、国際研究集会(国際植物窒素代謝会<br />

議2010年、第1回植物微生物共生と窒素固定に関するアジア国際会議)への財政支<br />

援案について検討を行った。第2回(2009.5.23)では、京都大会の準備状況の確認と<br />

プログラムの編成、ポスター賞の選考方法等に関する討議を行った。第3回<br />

(2009.11.8)では京都大会の概要、博友社から出版するシンポジウムシリーズ、北海<br />

道大会の準備状況、ポスター賞の選考方法、社会・文化土壌学部門での重複発表等に<br />

ついて検討した。北海道大会では、公開シンポジウムの他、部門長会議提案のシンポ<br />

ジウム4件実施することとなった。また次期部門長会議議長は第7部門の金田部門<br />

長が務めることとなった。<br />

e)2009年度学会賞等選考委員会:学会事務所において、会長を議長として開催され、<br />

平成22年度日本農学賞受賞候補者、第55回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞、第15回日本土<br />

壌肥料学会技術賞および第28回<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞の受賞者を選考した<br />

(2009.10.23)。その結果は第3回評議員会で承認され、会誌80巻第6号に掲載<br />

した。また、同日午前、学会事務所において、委員長を議長として論文賞選考委員<br />

会を開催し、日本土壌肥料学雑誌論文賞受賞論文1編と、SSPNAward受賞論文2<br />

編を選考した。その結果は第3回評議員会において承認された。<br />

f)会誌編集関係:常任編集委員会を6回、地域担当編集委員との合同編集委員会を<br />

1回開催した。投稿規程の一部改定、CorrespondingAuthorの表記、著者校正を2<br />

回にする、執筆依頼の際にカラー印刷代等の注意書きが漏れないようにする等が決<br />

められた。また、今年度は報文の投稿数が例年の半分程度しかなかった。投稿状況<br />

の分析を行い、活性化について検討することとした。<br />

-7-

投稿・審査の状況は次のとおりである。<br />

2009年1月~2009年12月の投稿数:報文31編、ノート26編、技術レポート7編、<br />

講座7編、解説1編、総説1編、資料・国内外情報11編、会員のひろば4編<br />

第80巻2号~第81巻1号の掲載数:報文30編、ノート29編、技術レポート11<br />

編、講座9編、総説3編、資料・国内外情報16編<br />

2010年3月末現在の掲載待ち:報文14編、ノート5編、技術レポート2編、解説1編<br />

審査中:報文18編、ノート9編、講座1編、資料・国内外情報2編、会員のひろば1編<br />

g)欧文誌編集関係:欧文誌編集委員会は、随時委員会を開催して審査の促進を図った゜<br />

SSPNのインパクト・ファクターが1.15に上昇し、セルフサイテーションも2007<br />

年度の49%から2008年度29%に低下し、国際的認知度が高まってきたと言える。<br />

投稿の状況は以下のとおりである。投稿数は2009年になって急増している。とくに、<br />

中国と韓国からの投稿が増えている。<br />

2009年1月~2010年2月の投稿数:報文280編、短報46編、レビュー7編、計333編<br />

2009年(VOL55,NCl~No.6)に掲載された論文数:報文61編、短報21編、レビュー4編<br />

2010年(vol56,No.1)に掲載された論文数:報文13編、短報2編、レビュー3編<br />

ワイリー・ブラックウェル社との契約が次年度で切れるため、競争入札によって次<br />

期契約をすることとした。入札公告をHPに掲載し(2010.1.5)、入札説明会を開催<br />

(20101.13)、入札および開札を実施した(2010.1.18)。入札には3社が参加し、<br />

開札の結果、最も低い価格を提示したテーラー&フランシス社が落札した。<br />

h)支部における会議<br />

北海道支部:第1回評議員会(北海道大学エンレイソウ会議室2009.6.4)および第2<br />

回評議員会(北海道大学学術交流会館2009.12.2)が開催された。<br />

東北支部:支部総会(大学コンソーシアムあきたカレッジプラザ2009.7.1)が開催<br />

された。<br />

関東支部:支部幹事会および総会(松本市信州大学理学部2009.6.28)が開催された。<br />

中部支部:144回評議員会(名古屋国際センタービル2009.5.26)、145回評議員会<br />

および70回総会(三島市民文化会館2009.1029)が開催された。<br />

九州支部:支部賞選考委員会(2009.5.14)が開催された。支部長選挙・常議員選挙<br />

(3)その他<br />

が行われ、次期支部長に和田信一郎氏および16名の常議員が選出された。<br />

.(独)日本学術振興会より、平成21年度科学研究費助成金(研究成果公開促進費)<br />

学術定期刊行物交付決定通知書が届いた。交付決定額は、310万円である(2009.6.9)。<br />

・岡山大学資源生物科学研究所長より、共同利用・共同研究拠点への支援に対するお<br />

-8-

●● ●<br />

礼状が届いた(2009.7.16)。<br />

文部科学省研究振興局学術研究助成課より、適切な法人運営を行うようにとの文書<br />

が届いた(2009.8.19)。<br />

科学研究費補助金(研究成果公開促進費)における経理状況等の実地検査及び意見<br />

交換の会が開催された。(独)日本学術振興会研究事業部の職員2名が来所し、補<br />

助金の管理体制・監査体制については問題なしと認められた(2009.10.2)。<br />

事務職員が今会計年度末(2010.2.28)で定年退職されたため、新たに事務職員を採<br />

用した(2010.1.7)。<br />

職員就業規則、給与及び旅費等に関する規定を改定した(2010.1.23)。<br />

若手会員の海外学会等の参加渡航費補助金支給者の選考を行い、前期(8月)2名、後<br />

期(1月)1名の支援者を決定、渡航費の一部を支援した。<br />

2011年度年次大会は東照雄氏(筑波大学)を大会実行委員長とし、2011年につく<br />

ば地区で開催することを決定した(2009.10.24)。<br />

-9-

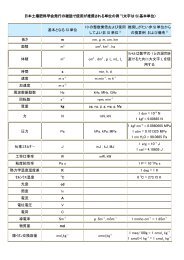

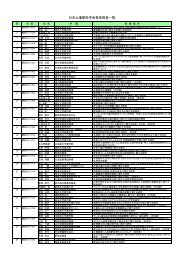

Ⅱ2009(平成21)年度収支決算報告書<br />

2009(平成21)年度収支決算報告<br />

2009年度事業活動収支の部について、事業活動収入は予算額より686万円増の5,360万円であ<br />

った。予算額に対して顕著に増加した主な収入項目は、事業収入の内の投稿料・別刷り代等と助<br />

成金収入であった。収入減となった主な項目は、会費収入の正会員と欧文誌購読会員であった。<br />

一方、事業活動支出は予算額より320万円増の5,389万円であった。事業費支出の内の欧文誌刊<br />

行費、並びに管理費支出の内の旅費・交通費が顕著に減額した。予算額を超過した主な項目は、<br />

事業費支出では年次大会開催費と会誌刊行費、管理費支出では印刷製本費であった。<br />

投資活動収支の部について、投資活動収入は、女性・若手支援並びに表彰事業に要した金額を<br />

それぞれの積立金から97万円と49万円、退職引当金積立金を全額取り崩した。また、建物改築<br />

積立金を100万円取り崩した。一方、投資活動支出としては、表彰事業基金積立金並びに退職給<br />

与引当積立金にそれぞれ70万円と23万円を繰り入れた。<br />

以上の結果、本年度の収支差額は372万円となり、前期繰越金を合わせ、次年度への繰越収支<br />

差額は623万円となった。<br />

-10-

ヨ本土壌肥半芦-110A<br />

2009(平成21)年3月1日から2010(平成22)年2月28日まで<br />

(単位:円)<br />

差異 備一考<br />

決算額<br />

予算額<br />

科目<br />

1.事業活動収支の部<br />

1.事業活動収入<br />

①基本財産運用収入<br />

基本財産利息収入<br />

②会費収入<br />

入会金<br />

正会員<br />

学生会員<br />

団体会員<br />

外国人会員<br />

欧文誌購読会員<br />

賛助会員<br />

③事業収入<br />

印刷物収入<br />

会誌委託販売<br />

欧文誌委託販売<br />

バックナンバー等<br />

投稿料・別刷り代等<br />

講演要旨集<br />

その他印刷物<br />

出版物印税<br />

大会収入<br />

参加料<br />

発表料<br />

広告料<br />

④補助金収入<br />

⑤助成金収入<br />

学術振興会補助金助成金<br />

⑥寄付金<br />

⑦雑収入<br />

受け取り利息<br />

その他雑収入<br />

事業活動収入計<br />

2.事業活動支出<br />

①事業費支出<br />

年次大会開催費<br />

会場費<br />

人件費<br />

運営費<br />

年次大会管理費<br />

大会関係印刷費<br />

会誌刊行費<br />

印刷製本費<br />

通信運搬費<br />

編集費<br />

TiIii<br />

△",liiI<br />

M590<br />

(84,590)<br />

30,550998<br />

(603,000)<br />

(19,171,300)<br />

(1,881,000)<br />

(3,051,298)<br />

(0)<br />

(2994,400)<br />

(2,850,000)<br />

19,703,195<br />

141934,160<br />

(1639,440)<br />

(999709)<br />

(3,600)<br />

(9,426,230)<br />

(2,655,080)<br />

(520)<br />

(209,581)<br />

3629,035<br />

(3,043,035)<br />

(586,000)<br />

1,140000<br />

0<br />

3,100309<br />

(3,100,309)<br />

q<br />

l67238<br />

(52,827)<br />

(114,411)<br />

中央三井信詫47,090円、みずほ371500円<br />

3000円×201人<br />

10,000円×1918人<br />

7,000円×269人<br />

未収2540,000円<br />

10,000円×0人<br />

6,000円×485人、7,200円×12人<br />

50,000円×57口<br />

759冊分<br />

販売額の8%(未収999,709円)<br />

会誌3,608,900円(未収597,480円)<br />

欧文誌5,817,330円(未収5,817,330円)<br />

3,000円×884冊<br />

コピー代<br />

博友社、農文協<br />

京都大会<br />

3,000円×929人キャンセル料を含む<br />

1,000円×586人<br />

未収1’140,000円<br />

利息309円を含む<br />

情報システム研究機構等<br />

46740000536063306866330<br />

△860,579<br />

△663,021<br />

△3151100<br />

△228,250<br />

△169,834<br />

35,483<br />

14,680<br />

△1,729,576<br />

△1,011,670<br />

△1,095,240<br />

377,334<br />

33,440579<br />

7,113,021<br />

(2,015,100)<br />

(728,250)<br />

(1,219,834)<br />

(1,664,517)<br />

(1,485,320)<br />

13,029,576<br />

(10,011,670)<br />

(2,295,240)<br />

(722666)<br />

32,580,000<br />

6,450,000<br />

(1,700,000)<br />

(500,000)<br />

(1,050,000)<br />

(1,700,000)<br />

(1,500,000)<br />

11,300,000<br />

(9,000,000)<br />

(1,200,000)<br />

(1,100000)<br />

京都大会<br />

参加・講演要旨受付web<br />

81巻2号~82巻1号<br />

次頁へ続く<br />

-11-

前頁からの続き<br />

科目<br />

欧文誌刊行費<br />

印刷製本費<br />

通信運搬費<br />

編集費<br />

各種委員会等運営費<br />

支部交付金<br />

学術交流費<br />

国際交流費<br />

事業関係通信運搬費<br />

事業関係雑費<br />

農学会等分担金等<br />

HP管理費<br />

顕彰費<br />

女性・若手支援費<br />

国際シンポジウム費<br />

②管理費支出<br />

役員報酬<br />

給料<br />

福利厚生費<br />

臨時雇い賃金<br />

会議費<br />

理事会<br />

評議員会<br />

部門長会<br />

選考委員会<br />

選挙管理委員会<br />

旅費・交通費<br />

通信運搬費<br />

什器備品費<br />

消耗品費<br />

印刷製本費<br />

光熱水料費<br />

修繕費<br />

負担費<br />

リース料<br />

保険料<br />

租税公課<br />

業務委託費<br />

雑費<br />

退職金<br />

建物減価償却費<br />

事業活動支出計<br />

一事業活動収支差額<br />

予算額 決算額 差異 備<br />

1J■<br />

未払金2,635,615円(Vol、55-6,56-1)<br />

為替代を含む<br />

Vol、55NO2~Vol、56N01(未払42,222円)<br />

教育委<br />

シンポ<br />

京都大会講師謝礼<br />

振込手数料等<br />

棚代<br />

農学会受賞記念等<br />

未払金46,500円<br />

学会賞3件、技術賞1件、SSPN1件、会誌1件<br />

奨励賞5件、海外渡航支援4件、若手の会<br />

会場費を含む<br />

会場費を含む<br />

総会資料、選挙用封筒等(未払い1,470円)<br />

ドア鍵、エアコン修理<br />

50689000.!△3207419<br />

△3949000△21IIi1△3658911<br />

次頁へ続く<br />

-12-

差異<br />

決算額<br />

予算額<br />

科目<br />

11.投資活動収支の部<br />

1.投資活動収入<br />

①基本財産取崩収入<br />

②特定資産取崩収入<br />

国際シンポ積立金取崩収入<br />

会誌進歩総説積立金取崩収入<br />

女性・若手支援積立金取崩収入<br />

表彰事業基金積立金取崩収入<br />

建物改築積立金取崩収入<br />

退職給与引当積立取崩収入<br />

③固定資産売却収入<br />

投資活動収入計<br />

2.投資活動支出<br />

①基本財産取得支出<br />

②特定資産取得支出<br />

国際シンポ積立金積立支出<br />

会誌進歩総説積立支出<br />

女性・若手支援積立支出<br />

表彰事業基金積立支出<br />

建物改築積立支出<br />

退職給与引当積立支出<br />

③固定資産取得支出<br />

投資活動支出計<br />

投資活動収支差額<br />

Ⅲ財務活動収支の部<br />

1.財務活動収入<br />

財務活動収入計<br />

2.財務活動支出<br />

財務活動支出計<br />

財務活動収支差額<br />

Ⅳ、予備費支出<br />

当期収支差額<br />

前期繰越収支差額<br />

次期繰越収支差額<br />

q<br />

Z49120<br />

D<br />

O<br />

23,000<br />

210,000<br />

3,000,000<br />

△24831880<br />

q<br />

4950,880<br />

(0)<br />

(0)<br />

(977,000)<br />

(490,000)<br />

(1,000,0001<br />

(2,483,880)<br />

57000004950880749120<br />

u<br />

l2120<br />

q<br />

O<br />

O<br />

O<br />

O<br />

12,120<br />

u<br />

937,880<br />

(0)<br />

(0)<br />

(O)<br />

(700,000)<br />

(0)<br />

(237,880)<br />

u<br />

950,000<br />

(0)<br />

(0)<br />

(0)<br />

(700,000)<br />

(0)<br />

(250000)<br />

95000093788012120<br />

47500004013000737000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

-13-

財産増減計算書<br />

2009(平21)年3月1日から2010(平22)年2月28日まで<br />

単位:円)<br />

科目<br />

一般正味財産増減の部<br />

1.経常増減の部<br />

(1)経常収益<br />

①基本財産運用益<br />

基本財産受取利息<br />

②受取入会金<br />

受取入会金<br />

②受取会費<br />

正会員受取会費<br />

学生会員受取会費<br />

団体会員受取会費<br />

外国人会員受取会費<br />

欧文誌購読会員受取会費<br />

賛助会員受取会費<br />

③事業収益<br />

会誌刊行等事業収益<br />

大会収入<br />

広告料<br />

④補助金収入<br />

補助金収入<br />

⑤助成金収入<br />

助成金収入<br />

⑥受取寄付金<br />

受取寄付金<br />

⑦雑収入<br />

受取利息<br />

雑収益<br />

経常収益計<br />

(2)経常費用<br />

①事業費<br />

年次大会開催費<br />

会誌刊行費<br />

欧文誌刊行費<br />

各種委員会等運営費<br />

支部交付金<br />

学術交流費<br />

国際交流費<br />

事業関係通信運搬費<br />

事業関係雑費<br />

農学会等分担金等<br />

HP管理費<br />

顕彰費<br />

女性・若手支援費<br />

国際シンポジウム費<br />

当年度 前年度 増減<br />

84,590<br />

(84,590)<br />

603,000<br />

(603,000)<br />

29,947,998<br />

(19,1711300)<br />

(1,881,000)<br />

(3,051,298)<br />

(0)<br />

(2,994,400)<br />

(2,850,000)<br />

19,703195<br />

(14,934,160)<br />

(3,629,035)<br />

(1,140,000)<br />

0<br />

(0)<br />

3,100,309<br />

(3,100,309)<br />

O<br />

(0)<br />

167,238<br />

(52,827)<br />

(114,411)<br />

138,353<br />

(138,353)<br />

711,000<br />

(711,000)<br />

32,005,000<br />

(20,314,000)<br />

(2,282,000)<br />

(2,840,000)<br />

(10,000)<br />

(3,509,000)<br />

(3,050,000)<br />

16,800,287<br />

(16,800,287)<br />

(3,531,906)<br />

(1,050,000)<br />

0<br />

(0)<br />

2,600,000<br />

(2,600,000)<br />

0<br />

(0)<br />

384,245<br />

(114,409)<br />

(269,836)<br />

△53,763<br />

△53,763<br />

△108,000<br />

△108,000<br />

△2,057,002<br />

△1,142,700<br />

△401,000<br />

211,298<br />

△10,000<br />

△514,600<br />

△200,000<br />

2,902,908<br />

△1,866,127<br />

97,129<br />

90,000<br />

0<br />

0<br />

500,309<br />

500309<br />

0<br />

0<br />

△217,007<br />

△61,582<br />

△155,425<br />

967,445<br />

53,606,330 52638,885<br />

33,440,579<br />

(7,113,021)<br />

(13,029,576)<br />

(9,029,084)<br />

(456,055)<br />

(720,000)<br />

(69,000)<br />

(127,785)<br />

(132,221)<br />

(126,000)<br />

(396,100)<br />

(774,737)<br />

(490,000)<br />

(977,000)<br />

(0)<br />

32,425,717<br />

(71201,372)<br />

(11,853,116)<br />

(9,143,745)<br />

(390108)<br />

(720000)<br />

(312,270)<br />

(246,503)<br />

(101,950)<br />

(94,500)<br />

(261,900)<br />

(558,000)<br />

(672,253)<br />

(870,000)<br />

(0)<br />

1,014862<br />

△88,351<br />

1,176460<br />

△114,661<br />

65,947<br />

0<br />

△243,270<br />

△118,718<br />

30,271<br />

31,500<br />

134,200<br />

216,737<br />

△182,253<br />

107,000<br />

0<br />

-14-

(単位:円)<br />

増減<br />

3756,054<br />

0<br />

11,306<br />

111,976<br />

214,300<br />

288,207<br />

274,133<br />

156,692<br />

0<br />

7,383<br />

692,377<br />

△10,981<br />

146,750<br />

t200<br />

△29,868<br />

0<br />

△200<br />

△333,294<br />

△25,657<br />

2,483,880<br />

0<br />

前年度<br />

当年度<br />

科目<br />

②管理費<br />

役員報酬<br />

給料<br />

福利厚生費<br />

臨時雇い賃金<br />

会議費<br />

旅費・交通費<br />

通信運搬費<br />

什器備品費<br />

消耗品費<br />

印刷製本寶<br />

光熱水料費<br />

修繕費<br />

負担費<br />

リース料<br />

保険料<br />

租税公課<br />

業務委託費<br />

雑費<br />

退職金<br />

建物減価償却費<br />

欠損金<br />

③退職給与引当金<br />

経常経費計<br />

当期経常増減額<br />

2.経常外増減の部<br />

(1)経常外収益<br />

①固定資産取崩益<br />

②固定資産評価益※<br />

経常外収益計<br />

(2)経常外費用<br />

①固定資産積立損<br />

経常外費用計<br />

当期経常外増減額<br />

当期一般正味財産増減額<br />

一般正味財産期首残高<br />

一般正味財産期末残高<br />

Ⅱ指定正味財産増減の部<br />

①受取補助金等<br />

当期指定正味財産増減額<br />

指定正味財産期首残高<br />

指定正味財産期末残高<br />

111正味財産期末残高<br />

,lijIi9blIil<br />

(3,806,789)<br />

(409,489)<br />

(931,200)<br />

(290,895)<br />

(2,759,460)<br />

(541,551)<br />

(0)<br />

(36,759)<br />

(276,653)<br />

(128,883)<br />

(168,000)<br />

(78,000)<br />

(612,303)<br />

(10,860)<br />

(72,000)<br />

(3558,133)<br />

(104,907)<br />

(0)<br />

(281,754)<br />

(232,150)<br />

250,000<br />

49,375,503<br />

,iIjiiPiiiI<br />

(3,818,095)<br />

(521,465)<br />

(1,145,500)<br />

(579,102)<br />

(3,033,593)<br />

(698,243)<br />

(0)<br />

(44,142)<br />

(969,030)<br />

(117,902)<br />

(314,750)<br />

(79,200)<br />

(582,435)<br />

(10,860)<br />

(71,800)<br />

(3,224,839)<br />

(79,250)<br />

(2,483880)<br />

(281,754)<br />

(0)<br />

237,880<br />

54,134,299 睾鑿M-天皇ii篶<br />

△527,969<br />

380,880<br />

△7,127080<br />

△6,746,200<br />

4,570,000<br />

7,127,080<br />

4950,880<br />

0<br />

11,697,080<br />

4,950,880<br />

△6312,120<br />

△6,312,120<br />

△434,080<br />

△4,225,431<br />

7,710,462<br />

3485,031<br />

7,250,000<br />

937,880<br />

7,250,000<br />

4,447,080<br />

7,710,462<br />

109,393268<br />

117,103,730<br />

937,880<br />

4,013,000<br />

3,485,031<br />

117,103730<br />

120,588,761<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3,485,031<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

117,103,730<br />

0<br />

0<br />

120,588,761<br />

※建物の未償却残高を評価し直した。<br />

-15-

貸借;〔寸照一表<br />

2010(平22)年2月28日現在<br />

科目<br />

|資産の部<br />

1.流動資産<br />

現金預金<br />

預け金<br />

仮払金<br />

未収金<br />

前払金<br />

流動資産合計<br />

2.固定財産<br />

(1)基本財産<br />

基本財産引当資産<br />

基本財産合計<br />

(2)特定資産<br />

国際シンポジウム準備積立金<br />

女性・若手会員支援積立金<br />

表彰事業基金積立金<br />

退職給与引当預金<br />

特定資産合計<br />

(3)その他固定資産<br />

土地<br />

建物<br />

建物改築積立預金<br />

備品<br />

その他の固定資産合計<br />

固定資産合計<br />

資産合計<br />

Ⅱ負債の部<br />

1.流動負債<br />

未払金<br />

前受会費<br />

預り金<br />

欠損金<br />

流動負債合計<br />

2.固定負債<br />

退職給与引当金<br />

固定負債合計<br />

負債合計<br />

'11正味財産の部<br />

1.指定正味財産<br />

国庫補助金<br />

指定正味財産合計<br />

(うち基本財産への充当額)<br />

(うち特定資産への充当額)<br />

2.一般正味財産<br />

(うち基本財産への充当額)<br />

(うち特定資産への充当額)<br />

正味財産合計<br />

負債及び正味財産合計<br />

当年度 前年度 増減<br />

1,464,321<br />

0<br />

500000<br />

12,174,519<br />

0<br />

2,848,580<br />

0<br />

500,000<br />

91066793<br />

0<br />

△1,384,259<br />

0<br />

0<br />

3,107,726<br />

0<br />

1,723,467<br />

14,138,840 12,415,373<br />

46,039,000 46,039000<br />

0’0<br />

46,039,000 46,039,000<br />

7,661,004<br />

19,107,223<br />

11422770<br />

0<br />

7,661,004<br />

20,084,223<br />

1,212770<br />

2,246,000<br />

0<br />

△977,000<br />

.210,000<br />

△2,246,000<br />

△3,013,000<br />

28,190,997 31,203,997<br />

1,263,000<br />

6,494,572<br />

29,476,000<br />

0<br />

1,263,000<br />

6,776,326<br />

30,476,000<br />

0<br />

0<br />

△281,754<br />

△1000,000<br />

0<br />

△1,281,754<br />

△4,294,754<br />

△2,571,287<br />

37,233,572<br />

111,463,569<br />

125,602,409<br />

38,515,326<br />

115,758,323<br />

128173696<br />

2,725,807<br />

2,187,900<br />

99,941<br />

0<br />

5,469,921<br />

2,431,600<br />

690,295<br />

232,150<br />

蕊<br />

5,013,648<br />

0 2,246,000<br />

0<br />

5,013,648<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

3,485,031<br />

0<br />

△3,333,000<br />

3485,031<br />

△2,571,287<br />

0<br />

(0)<br />

(0)<br />

120,588,761<br />

(46,039,000)<br />

(28,190,997)<br />

120,588,761<br />

125,602409<br />

0<br />

(0)<br />

(O)<br />

117,103,730<br />

(46,039,000)<br />

(31,523,997)<br />

117,103,730<br />

128,173,696<br />

基本財産引当資産<br />

郵便振替貯金<br />

みずほ銀行本郷通支店(定)-1<br />

みずほ銀行本郷支店(定)-1<br />

中央三井信託銀行本店(貸付信託)<br />

注) (円)<br />

1,674,000<br />

3,000,000<br />

11,365,000<br />

30,000,000<br />

計 46,039,000<br />

-16-

ヵ百百1-1美<br />

1.重要な会計方針<br />

(1)固定資産の減価償却の方法<br />

定額法により実施。残存価格は10%。<br />

(2)引当金の計上基準について<br />

退職給与引当金<br />

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。<br />

(3)資金の範囲<br />

資金の範囲は現金・預金のほか預け金、仮払い金および未収入金を含む。<br />

なお、前期末残高および当期末残高は下記5に記載するとおりである。<br />

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高<br />

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。<br />

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高<br />

基本財産<br />

普通預金<br />

定期預金<br />

引当預金(貸付信託)<br />

特定資産<br />

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳<br />

46.【139.UU【<br />

川.91<br />

q?uU<br />

77,242,997<br />

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。<br />

4.長期借入金 なし<br />

小計<br />

国際シンポジウム準備積立金<br />

女性・若手会員支援積立金<br />

表彰事業基金積立金<br />

退職給与引当預金<br />

基本財産<br />

普通預金<br />

定期預金<br />

引当預金(貸付信託)<br />

特定資産<br />

小計<br />

合計<br />

46,039,000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

111<br />

450<br />

760<br />

630<br />

117<br />

140<br />

13<br />

31,203,997<br />

4300<br />

0270<br />

0270<br />

1111<br />

1426<br />

6814<br />

6022<br />

1111<br />

7012<br />

2<br />

科目 当期末残高<br />

ノ」 〕<br />

国際シンポジウム準備資産<br />

女性・若手会員支援資産<br />

表彰事業基金資産<br />

退職給与引当資産<br />

計<br />

小計<br />

合計<br />

1,674,000<br />

14,365<br />

30,000<br />

OOO<br />

OOO<br />

46↑039,000<br />

4h.Ⅲ9.ⅢⅡ<br />

4300<br />

027<br />

027<br />

1菰2<br />

602<br />

614<br />

117<br />

791<br />

1 28,19q997<br />

。ワワuuu<br />

74,229,997<br />

-19-<br />

000 0<br />

0<br />

0<br />

700,000<br />

237,880<br />

937,880<br />

937’880<br />

(うち指定正味財産<br />

からの充当額)<br />

000 0<br />

0000 0<br />

0<br />

2<br />

977<br />

490<br />

483<br />

1<br />

?<br />

000 0<br />

0<br />

000<br />

000<br />

880<br />

3,950880<br />

3$950,880<br />

(うち一般正味財産<br />

からの充当額)<br />

000 0<br />

0<br />

0<br />

210,000<br />

0<br />

210,000<br />

0.00[<br />

210000 100[<br />

46,039,000<br />

000<br />

000<br />

000<br />

111<br />

450<br />

760<br />

630<br />

171<br />

140<br />

13<br />

46.Ⅲ9.Ⅲ11<br />

4300<br />

027<br />

027<br />

1菰2<br />

602<br />

614<br />

111<br />

791<br />

1 28,190,997<br />

、ソソuuC<br />

74,229,997<br />

(うち負債に対応す<br />

る額)<br />

000 0<br />

0000 0<br />

0

5.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。<br />

(単位:円)<br />

科目 前期末残高当期末残高<br />

現金預金<br />

預け金<br />

仮払金<br />

未収金<br />

未払金<br />

前受会費<br />

預り金<br />

欠損余<br />

調整金<br />

△ご<br />

ロ<br />

建物減価償却費<br />

計<br />

合計<br />

次期繰越収支差額 2,509,6536,232,564<br />

6.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高<br />

固定資産の評価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。<br />

科目 評価額 減価償却累計額 lh慣王Ⅱ-回鉦 当期末残高<br />

muノ<br />

建物 7,858,080 1,363,508 6,494,572<br />

uノ<br />

合計 7,858,080 1,363,508 6,494,572<br />

注)建物の評価額を7,858,080円とし、平成19年度より減価償却を開始した。<br />

7.保証債務なし<br />

1 1<br />

2 9<br />

1 11<br />

806<br />

406<br />

850<br />

0003<br />

809<br />

507<br />

1 2<br />

1<br />

11<br />

404<br />

607<br />

451<br />

1009<br />

201<br />

305<br />

12415,37314,138,840<br />

9’905,7207,906,276<br />

701008<br />

00420<br />

89915<br />

111 11<br />

57993<br />

28926<br />

7153<br />

71 11<br />

22 11<br />

105004<br />

20955<br />

96217<br />

7111 1<br />

91021<br />

63938<br />

44620<br />

17 1<br />

52 1<br />

-20-

収支計算<br />

2009(平21)年3月1日から<br />

科巨<br />

入の部<br />

1.事業活動収入<br />

①基本財産運用収入<br />

②会費収入<br />

③事業収入<br />

④補助金収入<br />

⑤助成金収入<br />

⑥寄付金収入<br />

⑦雑収入<br />

事業活動収入合計<br />

2.投資活動収入<br />

①基本財産取崩収入<br />

②特定資産取崩収入<br />

③固定資産売却収入<br />

投資活動収入合計<br />

期収入合計(A)<br />

期繰越収支差額<br />

入合計(B)<br />

出の部<br />

1.事業活動支出<br />

①事業費支出<br />

②管理費支出<br />

事業費活動支出合計<br />

2.投資活動支出<br />

①基本財産取得支出<br />

②特定資産取得支出<br />

③固定資産取得支出<br />

投資活動支出合計<br />

期支出合計に)<br />

期支出差額(A)-(C)<br />

期繰越収支差額(8)-(C)<br />

書総括表<br />

2010(平22)年2月28日まで<br />

(単位:円)<br />

金額<br />

収<br />

84,590<br />

30,550,998<br />

19,703,195<br />

0<br />

3,100,309<br />

0<br />

167’238<br />

53,606,330<br />

0<br />

4,950,880<br />

0<br />

4,950,880<br />

58,557,210<br />

2,509,653<br />

当前一収一支<br />

61,066,863<br />

33,440579<br />

20,455,840<br />

53,896,419<br />

0<br />

937,880<br />

0<br />

937880<br />

54,8341299<br />

3,722,911<br />

6,232,564<br />

当当次<br />

臣と<br />

今<br />

生已<br />

句回<br />

2009(平成21)年度収支計算を監査した結果、正確かつ妥当であることを認めます。<br />

2010(平成22)年3月13日<br />

掃逮耗葬■<br />

拉君止裳jJJrJミ?~<br />

社団法人<strong>日本土壌肥料学会</strong>監事<br />

社団法人<strong>日本土壌肥料学会</strong>監事<br />

「-。■0‐鈩呂<br />

-21-

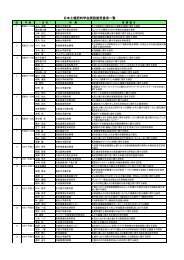

第2号議案2010年度事業計画案および収支予算案<br />

1.2010(平成22)年度事業計画案<br />

1.定期刊行物および資料の刊行<br />

(1)定期刊行物<br />

日本土壌肥料学雑誌(第81巻第2号~第6号および第82巻第1号の計6冊、A4<br />

判、計770頁,3,000部)、SOILSCIENCEANDPLANTNUmlTION(Vol、56,No.2<br />

-No.6,V0157,No.1の計6冊、A4判、計1,OO8pp・各号1,110部)および2010年<br />

度北海道大会に際して<strong>日本土壌肥料学会</strong>講演要旨集(第56集、A4判、250頁、1,000<br />

部)を刊行する。<br />

(2)その他の刊行物<br />

学会編シンポジウムシリーズとして、「農業系アンモニアの発生沈着実態と環境影<br />

響」、「文化土壌学からみたリン酸の姿」および「田畑輪換の肥沃度変化と管理の考え<br />

方」を博友社より刊行する。また、土壌教育委員会では、これまで実施した自然観察<br />

の森の土壌と観察についての成果をまとめた書籍および土壌観察会で使用できるテキ<br />

ストブックの作成を予定している。<br />

2.講演会および研究会等の開催、支援<br />

(1)「±と肥料」の講演会<br />

2010年4月4日、総会終了後に、学士会館において「士と肥料」の講演会を開催す<br />

る。講演者は中村桂子氏(JT生命誌研究館館長)、演題は、「生命を基本にする社会を<br />

考える-土を切り口に」である。なお、本講演会は日本学術会議の後援を受けるこ<br />

とになっている。<br />

(2)2010年度年次大会<br />

9月7日~9月9日まで北海道大学農学部キャンパスにおいて年次大会を開催する。<br />

同期間中一般講演、ポスターセッション、シンポジウムは7日(火)から9日(木)、<br />

学会賞等受賞式、受賞記念講演、懇親会は8日(水)、また10日(金)~12日(日)に<br />

エクスカーションを行う。<br />

シンポジウムでは、公開シンポジウム1件のほか、部門長会議から提案された4件<br />

のシンポジウムを予定している。<br />

公開シンポジウム:地球の生命(いのち)を育む士一食料生産と環境,そして未来に<br />

果たす士の役割一<br />

2,6,7部門:土壌診断に基づく肥沃度管理と資材施用-その現状と展望<br />

1,8部門:炭素・窒素同時動態モニタリングと予測にもとづく地球温暖化適応・緩和戦略<br />

3部門:分子生態学的な微生物解析手法の土壌肥料研究への活用<br />

-22-

4部門:植物の必須元素の栄養生理一最近の進歩<br />

また、受賞記念講演では、日本農学賞1名、第55回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞3名、第<br />

15回<strong>日本土壌肥料学会</strong>技術賞2名、第28回<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞5名の受賞者の<br />

講演を行う。<br />

日本農学賞受賞者<br />

西澤直子植物の鉄栄養制御に関する研究<br />

第55回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞受賞者<br />

小崎隆土地資源の特性と分布に関する不確定性の解析とその応用<br />

実岡寛文植物の水および塩ストレス耐性の栄養生理学的研究<br />

南條正巳火山灰土の化学性一コロイド成分と元素含量の化学モデル・養分元素の<br />

利用<br />

第15回<strong>日本土壌肥料学会</strong>技術賞受賞者<br />

石橋英二水稲の不耕起直播栽培における温室効果ガス発生要因の解明と地球温<br />

暖化防止および持続的農地管理のための栽培体系の提言<br />

松元順南九州畜産集中地域における窒素負荷の低減対策<br />

第28回<strong>日本土壌肥料学会</strong>奨励賞受賞者<br />

大津(大鎌)直子硫黄栄養応答機構とグルタチオン代謝の分子生理学的解明<br />

中丸康夫セレンおよびアンチモンの土壌中における収着挙動と植物への可給性<br />

に関する研究<br />

橋本洋平化学形態解析を基盤とする土壌有害金属処理に関する研究<br />

前島勇治西南日本に分布する赤色系土壌の生成過程とその年代に関する研究<br />

森静香水稲のケイ酸吸収特性に基づいた効率的なケイ酸施用技術の開発と気<br />

(3)土壌教育委員会<br />

象災害に対するケイ酸の有用性に関する研究<br />

北海道大会に併せて①出前授業、②高校生ポスター発表会、③土壌教育部会シンポ<br />

ジウムを開催する。また④教員等土壌研修会を開催する。<br />

(4)支部大会等<br />

北海道支部:第3回<strong>日本土壌肥料学会</strong>北海道支部野外巡検および平成22年度秋季支部<br />

大会(12月上旬)を主催するとともに、日本農芸化学会北海道支部合同学術講演会・シン<br />

ポジウムおよび第57回北海道土壌肥料懇話会シンポジウム(12月上旬)を共催する。<br />

東北支部:東北支部大会(山形市、7月下旬予定)を開催する。<br />

関東支部:関東支部大会(埼玉県坂戸市女子栄養大学12.5)を主催するとともに、関<br />

東支部(-都九県)で、実施される「土壌教育関連事業」に対して共催、協賛また<br />

は資金的な支援を行なう。<br />

中部支部:中部支部90回例会(愛知県11月)を主催するとともに、土壌教育活動事<br />

業を実施する。<br />

-23-

関西支部:関西支部講演会(12月予定)を開催する。<br />

九州支部:2010年度九州支部春季例会(宮崎大学図書館20104.27~28)並びに若手<br />

討論会(2010.4.28)および秋季例会(長崎県)を開催する。<br />

3.研究の奨励および研究業績の表彰<br />

定款および細則に基づき、第56回<strong>日本土壌肥料学会</strong>賞、第16回同技術賞、第29回<br />

同奨励賞、論文賞、SSPNAwardなど顕著な業績を挙げた者を表彰する。<br />

4.内外の研究者、技術者、他学会等との連絡および協力<br />

定期刊行物の国内外との交換、国内関連学会等と共催の研究討論会等を行い、学術交<br />

流・国際交流の強化を図る゜<br />

・第81回日本農学大会が東京大学山上会館で開催され、西澤直子氏が日本農学賞を受賞<br />

する(2010.4.5)。<br />

.「第24回環境工学連合講演会」を共催する。(2010.4.15~16)<br />

。「第20回環境工学総合シンポジウム2010」を協賛する(2010.6.27~28)。<br />

.「Nitrogen2010国際植物窒素代謝会議2010」を共催する(2010.7.26~30犬山市)。<br />

・第19回国際土壌科学会議(オーストラリアブリスベン)に会長と名誉会員である久<br />

馬-剛氏を派遣する(2010.8.1~6)。<br />

.「第1回植物微生物共生と窒素固定に関するアジア国際会議」を共催する(2010.9.20<br />

~24宮崎市)。<br />

5.本学会の委員会活動<br />

1)企画委員会:総会終了後に開催する「士と肥料」の講演会を企画する。<br />

2)財政基盤整備委員会:①新公益法人制度施行に対応した財務資料の整備、②収支バラ<br />

ンスのとれた大会運営の確立、③学会事務所問題と会議室(事務所の広さ)の確保、<br />

④会員増加対策および退会者減少対策について検討するとともに、現在進行中の⑤欧<br />

文誌の次期契約について欧文誌編集委員会と連携して取り組む。<br />

3)土壌教育委員会:上記①出前授業、②高校生ポスター発表会、③土壌教育部会シンポ<br />

ジウム、④教員等土壌研修会のほか、⑤支部土壌教育委員会支援活動を予定している。<br />

4)広報委員会:見やすく美しいHPの作成、および管理体制について検討する。<br />

6.公益法人の制度改革<br />

一般社団法人に移行する方針を定め、2010年度内を目途に定款・細則の改定を図る<br />

とともに移行手続きをとる。<br />

7.その他、本学会の目的達成のための事業<br />

1)外部からの顕彰および研究助成の推薦依頼に対応する。<br />

2)規程に基づき、若手正会員及び学生会員の海外学会参加渡航費の一部を支援する。<br />

3)学会内部を見直し、各理事担当の年間業務を整理し、円滑化を図る゜<br />

-24-

Ⅱ2010(平成22)年度収支予算案<br />

2010(平成22)年度収支予算案<br />

予算案は事業計画に基づき作成した。<br />

事業活動収入額は、前年度予算額より68万円増の4,742万円とした。前年度決算額に基<br />

づき、事業費の内の会費収入を減額、印刷物収入を増額した。大会収入は、開催計画に従<br />

い計上した。一方、事業活動支出は、前年度予算額より276万円増の5,344万円とした。<br />

事業費支出は、前年度予算額より286万円増額の3,544円を計上した。年次大会開催費は<br />

開催計画に基づき計上した。会誌刊行費は前年度に比べて46万円増額、欧文誌刊行費は同<br />

額とした。各種委員会等運営費、国際交流費ならびに国際シンポジウム費は事業計画に基<br />

づき計上した。管理費支出は、給料と通信運搬費を減額し、会議費と修繕費を増額した。<br />

投資活動収支においては、事業活動に伴う女性・若手支援および表彰事業基金積立金の<br />

取崩、並びに事業費の不足分の充当を目的とした建物改築積立金の取崩を計上した。<br />

以上の結果、単年度収支差額は171万円の赤字となり、前期繰越収支差額を合わせ次期<br />

繰越収支差額は451万円となる予定である。<br />

-25-

」L<br />

:1,,:信一010度収三<br />

2010(平成22)年3月1日から2011(平成23)年2月28日まで<br />

予算額前年度予算額増減<br />

科目<br />

,事業活動収支の部<br />

1.事業活動収入<br />

①基本財産運用収入<br />

基本財産利息収入<br />

②会費収入<br />

入会金<br />

正会員<br />

学生会員<br />

団体会員<br />

外国人会員<br />

欧文誌購読会員<br />

賛助会員<br />

③事業収入<br />

印刷物収入<br />

会誌委託販売<br />

欧文誌委託販売<br />

バックナンバー等<br />

投稿料・別刷り代等<br />

講演要旨集<br />

その他印刷物<br />

出版物印税<br />

大会収入<br />

参加料<br />

発表料<br />

広告料<br />

④補助金収入<br />

⑤助成金収入<br />

学術振興会補助金助成金<br />

⑥寄付金<br />

⑦雑収入<br />

受け取り利息<br />

その他雑収入<br />

事業活動収入計<br />

2.事業活動支出<br />

①事業費支出<br />

年次大会開催費<br />

会場費<br />

人件費<br />

運営費<br />

年次大会管理費<br />

大会関係印刷費<br />

会誌刊行費<br />

印刷製本費<br />

通信運搬費<br />

----編集費<br />

50,000<br />

(50,000)<br />

31,380,000<br />

(600,000)<br />

(20,000,000)<br />

(2,100000)<br />

(2,780,000)<br />

(50,000)<br />

(3,000,000)<br />

(2,850000)<br />

15,930000<br />

11,460,000<br />

(1,500,000)<br />

(1,000,000)<br />

(30,000)<br />

(6,000,000)<br />

(2,700,000)<br />

(30,000)<br />

(200,000)<br />

3,300,000<br />

(2700,000)<br />

(600,000)<br />

1117qOOO<br />

u<br />

q<br />

D<br />

q<br />

60,000<br />

(10,000)<br />

(50,000)<br />

50,000<br />

(50,000)<br />

31,950,000<br />

(600,000)<br />

(20,000,000)<br />

(2,100,000)<br />

(2,800000)<br />

(50,000)<br />

(3,400,000)<br />

(3,000,000)<br />

14,680000<br />

10,280,000<br />

(1,300,000)<br />

(1,000,000)<br />

(50,000)<br />

(5,000,000)<br />

(2,700,000)<br />

(30,000)<br />

(20qOOO)<br />

3300,000<br />

(2700,000)<br />

(600,000)<br />

1,100,OOO<br />

u<br />

u<br />

(0)<br />

0<br />

60000<br />

(1qooo)<br />

(50,000)<br />

n<br />

o<br />

△570000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

△20,00<br />

0<br />

△400,000<br />

△150,000<br />

1,250,000<br />

1,180,000<br />

20000C<br />

O<br />

△20000<br />

1,000DOO<br />

O<br />

O<br />

O<br />

O<br />

O<br />

O<br />

70DOO<br />

O<br />

u<br />

O<br />

u<br />

q<br />

O<br />

O<br />

3,000円×200人<br />

10000円×2,000人<br />

7,000円×300人<br />

20000円×139口<br />

10,000円×5人<br />

6,000円×490人、7,200円×10人<br />

50000円×57口<br />

販売額の8%(Blackwellより)<br />

会誌1,500千円、B1ackwell3,500千円<br />

3,000円×900冊<br />

北海道大会<br />

北海道大会運営委員会の予算案に基づく<br />

4742000046740000680000<br />

35,440,000<br />

6,560,000<br />

(1,000,000)<br />

(900,000)<br />

(1,510,000)<br />

(1,670,000)<br />

(1,480,000)<br />

11,760,000<br />

(9,000,000)<br />

(1,460,000)<br />

(1,300,000)<br />

-1 1<br />

Ⅳ辺1111111111<br />

而咀1111111111<br />

11111 1II<br />

I -<br />

I1-1-1111<br />

11 11 111<br />

1<br />

Ⅱ<br />

2860000<br />

110,000<br />

△700,000<br />

400,000<br />

460,000<br />

△30,000<br />

△20,000<br />

460000<br />

0<br />

260000<br />

200000<br />

北海道大会<br />

参加・講演要旨受付web<br />

Vol、81N02~Vol、82N0.1<br />

次頁に続く<br />

-26-

|・]<br />

予算額前年度予算額増減<br />

科目<br />

欧文誌刊行費<br />

印刷製本費<br />

通信運搬費<br />

編集費<br />

各種委員会等運営費<br />

支部交付金<br />

学術交流費<br />

国際交流費<br />

事業関係通信運搬費<br />

事業関係雑費<br />

農学会等分担金等<br />

HP管理費<br />

顕彰費<br />

女性・若手支援費<br />

国際シンポジウム費<br />

②管理受支出<br />

役員報酬<br />

給料<br />

福利厚生費<br />

臨時雇い賃金<br />

会議費<br />

理事会<br />

評議員会<br />

部門長会<br />

選考委員会<br />

選挙管理委員会<br />

旅費・交通費<br />

通信運搬費<br />

什器備品費<br />

消耗品費<br />

印刷製本費<br />

光熱水料費<br />

修繕費<br />

負担費<br />

リース料<br />

保険料<br />

租税公課<br />

業務委託費<br />

雑費<br />

建物減価償却費<br />

事業活動支出計<br />

事業活動収支差額<br />

傭<br />

I<br />

Jilll<br />

蝋<br />

'l11ilil<br />

教育委、広報委等<br />

北海道公開シンポ他<br />

WCSS派遣<br />

国際窒素栄養会議、アジア窒素固定会議<br />

総会を含む<br />

事務所洗面所修理を含む<br />

53449000506890002760000<br />

△6,029000△3949000△2080000<br />

次頁に続く<br />

-27-

前頁からの続き<br />

備<br />

0<br />

5,200,000<br />

(1,500,000)<br />

(0)<br />

(1,000,000)<br />

(700,000)<br />

(2,000,000)<br />

0<br />

u<br />

△500,000<br />

1,50qOOO<br />

O<br />

O<br />

O<br />

△2,000,000<br />

0<br />

O<br />

5LZOOOOO<br />

(0)<br />

(0)<br />

(1,000,000)<br />

(70qOOO)<br />

(4,000,000)<br />

0<br />

0<br />

890,000<br />

(0)<br />

(0)<br />

(0)<br />

(700,000)<br />

(0)<br />

(190,000)<br />

0<br />

0<br />

950,000<br />

(0)<br />

(0)<br />

(0)<br />

(70qOOO)<br />

(0)<br />

(250,000)<br />

0<br />

、<br />

△60,000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

△60,000<br />

0<br />

0 0<br />

-28-

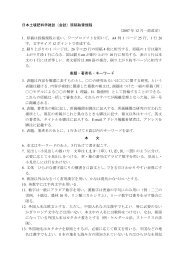

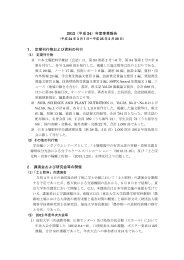

第3号議案定款の改定(案)<br />

(左は、定款の変更の案、中段は、現行定款、右段は、新法人のモデル定款)<br />

-29-<br />

定款の変更の案 現行定款 モデル定款<br />

(名称)<br />

第1章総則<br />

第1条この法人は、一般社団法人日本士<br />

壌肥料学会と称する。<br />

(事務所)<br />

第2条この法人は、主たる事務所を東京都<br />

文京区に置く<br />

(目的)<br />

◎<br />

第2章目的及び事業<br />

第3条本会は,土壌,lIEisl及び植物栄養<br />

に関する学術の進歩及び普及を図り,もって<br />

人類の福祉に寄与することを目的とする<br />

(事業)<br />

◎<br />

第4条この法人は、前条の目的を達成する<br />

ために次の事業を行う。<br />

(1)定期刊行物研究報告及び資料の千桁<br />

(2)講演会及、研究会の開催<br />

(3)研究の奨励及び研究業績の表彰<br />

(4)内外の研究者,技術者及び学会等との連絡<br />

及び協力<br />

(5)その他目的を雷itするためにL」要ンtR事業<br />

第3章社員および会員<br />

(法人の構成員)<br />

第5条この法人の社員は、正会員から選出<br />

される代議員(115人以上130人以下)お<br />

よび理事、監事をもって一般社団法人及<br />

び一般財団法人に関する法律(以下、法<br />

人法という、平成18年法律第48号)の社<br />

員とする。<br />

2二の法人は、この法人の事業に賛同する<br />

個人又は団体であって、次項の規定によ<br />

りこの法人の社員となったもの及び社員以<br />

外の会員をもって構成する。<br />

(1)正会員この法人の目的に賛同して入<br />

会した個人<br />

(2)学生会員大学またはこれに準ずる学<br />

校に在籍し、この法人の目的に賛同し<br />

て入会した学生(大学院生を含む)<br />

(3)欧文誌会員この法人の目的に賛同し<br />

て入会した欧文誌のみ購読する外国の<br />

(名耐<br />

第1章総則<br />

第1条この法人は社団法人日本±j翻巴科学会<br />

(以下「本会」という。)と称する。<br />

(事務i詞<br />

第2条本会の事務i邦土,東京;都文京区本郷6丁<br />

目26番10-202号に置く<br />

(支吝ID<br />

◎<br />

第3条本会は,理事会及U、総会の議決を経「て,<br />

必要な地こ支部を置くことがて鼠きる。<br />

(目的<br />

第2章目的及び事業<br />

第4条フ本会は,土壌,肥料及び'直物栄養に関す<br />

る学術の進歩及び普及を図り,もって人類の福祉<br />

に寄与することを目的とする。<br />

(事業)<br />

第5条本会は,前条の目的を達成ウーるために次<br />

の事業を行う。<br />

(1)定期刊行物 , 研究報告及びi資料の干垳<br />

(2)講演会及び研究会の開催<br />

(3)研究の奨励及び研究業績の表彰<br />

(4)内外の研究者,技Ni宅汲び学会等との連絡<br />

及び協力<br />

(5)その他目的を達成するためにf』要な事業<br />

(種別<br />

第3章会員<br />

第6条本会の会員は,Bkのとおりとする。<br />

(1)正会員本会の目的に賛司して入会した個人<br />

(2)賛助会員本会の<br />

を援助する団体ワZはイ<br />

目的に賞司し,フ本会の事業<br />

固人<br />

(3)名誉会員本会|こ特|こ;夢t艫のijbつた者で理<br />

事会が推薦し,総会のう累認を経iたi)の<br />

(4)学生会員本会の目的に贄司して入会した大<br />

学又はこれIこ準ずる学校に在籍している個人(大<br />

郭完学生を含む)<br />

(5)国内団体購読会点本会の譜i〒する会読詮<br />

定期的に購読する国内の団体<br />

(6)外国講読会員本会の発行する会誌を定期<br />

的に購読する外匡レフ個人又は団体<br />

平成20年10月10日内閣府資料4(移行認<br />

定のための「定款の変更の案」作成の案内)<br />

を代議員制、一般社団法人用に一部調整し<br />

た 。<br />

(名称)<br />

第1章総則<br />

第1条この法人は、一般社団法人○○○<br />

○と称する。<br />

(事務所)<br />

第2条この法人は、主たる事務所をに置く。<br />

(目的)<br />

第2章目的及び事業<br />

第3条この法人は、○○○○に関する事業<br />

を行い、○○○○に寄与することを目的とす<br />

ろ ◎<br />

(事業)<br />

第4条この法人は、前条の目的を達成する<br />

ため、次の事業を行う。<br />

(1)○○○○の△△△△その他××××<br />

及び○○○○に関する△△△△の普及<br />

(2)△△△△において××××を行う○○<br />

○○の推進<br />

(、)その他この法人の目的を達成するため<br />

に必要な事業<br />

2 例県市業<br />

前項第1号の事業は、〈例1:日本全国、<br />

、、<br />

2:○○地方、例3:○○県…及び○○<br />

例4:○○県及びその周辺、例5:○○<br />

例6:本邦及び海外>、同項第2号の事<br />

は…・において行うものとする。<br />

(法人の構成員)<br />

第3章社員<br />

第5条この法人は、をもって<br />

構成する。<br />

代議員制を採用する場合の定款の<br />

定めの例<br />

第○条この法人に、次の会員を置く。<br />

(1)正会員○○の資格を有する者<br />

(2)準会員当法人の活動に協賛するも<br />

の、○○の資格の取得予定者<br />

2この法人の社員は、概ね正会員300人の<br />

中から1人の害I合をもって選出される代議員<br />

をもって一般社団法人及び一般財団法人に<br />

関する法律(以下、法人法という、平成18年<br />

法律第48号)の社員とする。<br />

3代議員を選出するため、正会員による代

-30-<br />

個人<br />

(4)賛助会員この法人の事業を賛助する<br />

個人、法人または団体の代表者<br />

(5)名誉会員この法人に特に功労のあっ<br />

た者で理事会の議を経て社員総会に<br />

おいて推薦された者<br />

(6)国内団体購読会員この法人の発行す<br />

る学会誌を定期的に購読する国内の団<br />

体<br />

(7)外国団体購読会員この法人の発行す<br />

ろ学会誌を定期的に購読する外国の団<br />

体<br />

3代議員を選出するため、正会員による代<br />

議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必<br />

要な細則は理事会において定める。<br />

4代議員は、正会員の中から選ばれることを<br />

要する。正会員は、前項の代議員選挙に立<br />

候補することができる。<br />

5第3項の代議員選挙において、正会員は<br />

他の正会員と等しく代議員を選挙する権利<br />

を有する。理事又は理事会は、代議員を選<br />

出することはできない。<br />

6第3項の代議員選挙は、2年に1度12月<br />

に実施することとし、代議員の任期は、選任<br />

の2年後に実施される代議員選挙の終了の<br />

時までとする。ただし、代議員が総会決議取<br />

消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え<br />

及び役員の解任の訴えを提起している場合<br />

には、当該訴訟が終結するまでの間、当該<br />

代議員は社員たる地位を失わない。<br />

7代議員が欠けた場合又は代議員の員数<br />

を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を<br />

選挙することができる。補欠の代議員の任期<br />

は、任期の満了前に退任した代議員の任期<br />

の満了する時までとする。<br />

8補欠の代議員を選挙する場合には、次に<br />

掲げる事項も併せて決定しなければならな<br />

い。<br />

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨<br />

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の<br />

代議員の補欠の代議員として選任するとき<br />

は、その旨及び当該特定の代議員の氏名<br />

9第7項の補欠の代議員の選任に係る決議<br />

は、当該決議後2年以内に実施される代議<br />

員選挙の終了の時までとする。<br />

10正会員は、法人法に規定された次に褐<br />

げる社員の権利を、社員と同様にこの法人<br />

に対して行使することができる。<br />

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の<br />

閲覧等)<br />

(2)法人法第32条第2項の権利(社員名<br />

簿の閲覧等)<br />

(3)法人法第57条第4項の権利(総会の<br />

議事録の閲覧等)<br />

(4)法人法第50条第6項の権利(社員の<br />

代理権証明書面等の閲覧等)<br />

(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的<br />

方法による議決権行使記録の閲覧等)<br />

(6)法人法第129条第3項の権利(計算<br />

書類等の閲覧等)<br />

(7)法人法第229条第2項の権利(清算<br />

法人の貸借対照表等の閲覧等)<br />

(8)法人法第246条第3項、第250条第<br />

3項及び第256条第3項の権利(合併契約<br />

等の閲覧等)<br />

11代議員は、全ての会員を代表して次の<br />

議員選挙を行う。代議員選挙を行うため<br />

に必要な細則は理事会において定める。<br />

4代議員は、正会員の中から選ばれることを<br />

要する。正会員は、前項の代議員選挙<br />

に立候補することができる。<br />

5第3項の代議員選挙において、正会員は<br />

他の正会員と等しく代議員を選挙する権利<br />

を有する。理事又は理事会は、代議員を選<br />

出することはできない。<br />

6第3項の代議員選挙は、2年に1度○月に<br />

実施することし、代議員の任期は、選任の2<br />

年後に実施される代議員選挙の終<br />

了の時までとする。ただし、代議員が総会決<br />

議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の<br />

訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人<br />

及び一般財団法人に関する法律(以下、「法<br />

人怯」という。)第266条第1項、第268条、<br />

第284条)を提起している場合(法人法第27<br />

8条第1項に規定する訴えの提起の請求をし<br />

ている場合を含む。)には、当該訴訟が終結<br />

するまでの間、当該代議員は社員たる地位<br />

を失わない(当該代議員は、役員の選任及<br />

ぴ解任(法人法第63条及び第70条)並びに<br />

定款変更(法人法第146条)についての議<br />

決権を有しないこととする)。<br />

7代議員が欠けた場合又は代議員の員数<br />

を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を<br />

選挙することができる。補欠の代議員の任期<br />

は、任期の満了前に退任した代議員の任期<br />

の満了する時までとする。<br />

8補欠の代議員を選挙する場合には、次に<br />

掲げる事項も併せて決定しなければなら<br />

ない。<br />

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨<br />

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の<br />

代議員の補欠の代議員として選任するとき<br />

は、その旨及び当該特定の代議員の氏名<br />

(3)同一の代議員につき2人以上の補欠の<br />

代議員を選任するときは、当該補欠の代議<br />

員相互間の優先'1頂位<br />

9第7項の補欠の代議員の選任に係る決議<br />

は、当該決議後2年以内に実施される代議<br />

員選挙の終了の時までとする。<br />

10正会員は、法人法に規定された次に掲<br />

げる社員の権利を、社員と同様にこの法人<br />

に対して行使することができる。<br />

(1)法人法第14条第2項の権禾I」(定款の閲<br />

覧等)<br />

(2)法人法第32条第2項の権禾|」(社員名簿<br />

の閲覧等)<br />

(3)法人法第57条第4項の権利(総会の議<br />

事録の閲覧等)<br />

(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代<br />

理権証明書面等の閲覧等)<br />

(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方<br />

法による議決権行使記録の閲覧等)<br />

(6)法人法第129条第3項の権利(計算書<br />

類等の閲覧等)<br />

(7)法人法第229条第2項の権利(清算法<br />

人の貸借対照表等の閲覧等)<br />

(8)法人法第246条第3項、第250条第3項<br />

及び第256条第3項の権利(合併契約等の<br />

閲覧等)<br />

11理事、監事は、その任務を怠ったときは、<br />

この法人に対し、これによって生じた損害を<br />

賠償する責任を負い、法人法112条の規定

-31-<br />

職務を行なう。<br />

(1)総会に出席して議決権を行使するこ<br />

と 。<br />

(2)役員の認否に関すること。<br />

(3)会員の意向を常に総会に反映する様<br />

に務めること。<br />

12理事、監事は、その任務を怠ったとき<br />

は、この法人に対し、これによって生じた損<br />

害を賠償する責任を負い、法人法112条の<br />

規定にかかわらず、この責任は、すべての代<br />

議員の同意がなければ、免除することができ<br />

ない。<br />

(会員の資格の取得)<br />

第6条この法人の会員として入会しようとす<br />

るものは、理事会が別に定めるところに<br />

より入会手続を行ない、理事会の承認<br />

を受けなければならない。ただし、名誉<br />

会員に推薦された者は、入会の手続を<br />

要せず、本人の承諾をもって名誉会員<br />

となるものとする。<br />

(経費の負担)<br />

第7条この法人の事業活動に経常的に生じ<br />

ろ費用に充てるため、会員は、社員総<br />

会において別に定める額を支払う義務<br />

を負う。<br />

2本会の会員は、会費を前納しなければ<br />

ならない。<br />

3名誉会員は、会費を納めることを要しな<br />

い。<br />

4既納の会費は、いかなる場合でもこれ<br />

を返還しない。<br />

(任意退会)<br />

第8条会員は、理事会において別に定める<br />

退会届を提出することにより、任意にい<br />

つでも退会することができる。ただし、前<br />

条を含めて未履行の義務は、これを免<br />

れることはできない。<br />

(除名)<br />

第9条会員が次のいずれかに該当するに<br />

至ったときは、社員総会の決議によって<br />

当該会員を除名することができる。この<br />

場合において、その会員に対し、社員<br />

総会の-週間前までに、理由を付して<br />

その旨を通知し、社員総会において決<br />

議の前に弁明する機会を与えなければ<br />

ならない。<br />

(1)この法人の定款又は規程、規則に<br />

違反したとき<br />

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は<br />

目的に反する行為をしたとき<br />

(3)その他除名すべき正当な理由が<br />

あるとき。<br />

(入会)<br />

、<br />

第7条本会の会員になろうとするI固人又は団体<br />

は入会金及び会費をそえて入会申込書を会長に<br />

提出し理事会のブ承認を受けなければならない。<br />

ただし,名誉会員に推薦ざオした者は,入会の手<br />

続を要せず,本人の津G諾をもって会員となるt)の<br />

とする。<br />

(入会金及び会費)<br />

第8条本会の入会金及び会費はB1jに定める。<br />

2名誉雀ミ員は,入会金及び会費を納めることを<br />

要しない。<br />

3本会の会員lま,会費を耐乱なければならな<br />

い。<br />

4既納の入会金及び会費は,いかなる事由が<br />

あってもう回量しない。<br />

(会員の事業参#ID<br />

第9条本会の会員は,会誌の酉B布を受け,本会<br />

の事業に優先的に参カロすることができる。<br />

2正会員は,この定款及び別に定めるところに<br />

より,選挙権及び被選挙権を有する<br />

(会員資格の喪失)<br />

◎<br />

第10条本会の会員は,iク(の事由により,その資<br />

格を喪失rウーろ。<br />

(1)退会<br />

(2)禁治産商_/

-32-<br />

2前項により除名が決議されたときは、<br />

その会員に対し通知するものとする。<br />

(資格の喪失)<br />

第10条前2条の場合のほか、会員は、次の<br />

いずれかに該当するに至ったときは、そ<br />

の資格を喪失する。<br />

(1)第7条の支払い義務を2年以上履<br />

行しなかったとき。<br />

(2)総社員が同意したとき。<br />

(3)当該会員が死亡し、もしくは失蹉宣<br />

告を受けたとき。<br />

(4)会員である法人あるいは団体が解<br />

散したとき。<br />

2会員がその資格を喪失したときは、この<br />

法人に対する権利を失う。<br />

(構成)<br />

第4章社員総会<br />

第11条社員総会は、すべての社員を持つ<br />

て構成する。<br />

(権限)<br />

第12条社員総会は、次の事項について決<br />

議すろ。<br />

(1)会員の除名<br />

(2)理事及び監事の選任又は解任<br />

(3)理事及び監事の報酬等の額<br />

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味<br />

財産増減計算書)並びにこれらの附<br />

属明細書の承認<br />

(5)定款の変更<br />

(6)解散、合併及び残余財産の処分<br />

(7)その他社員総会で決議するものとし<br />

て法令又はこの定款で定められた事項<br />

及び理事会で必要と認める事項<br />

(開催)<br />

第13条社員総会は、定時社員総会として<br />

毎年度5月末までに開催するほか、必<br />

要がある場合に開催する。<br />

(招集)<br />

第14条社員総会は、法令に別段の定めが<br />

ある場合を除き、理事会の決議に基づき代<br />

表理事が招集する。<br />

2総社員の議決権の10分の1以上の議決<br />

権を有する社員は、代表理事に対し、社員<br />

総会の目的である事項及び招集の理由を示<br />

して、社員総会の招集を請求することができ<br />

る ○<br />

(議長)<br />

第15条社員総会の議長は、当該社員総会<br />

において社員の中から選出する。<br />

(議決権)<br />

第5章会議(第4章はこの後に表示)<br />

(総会の構成)<br />

第25条総会は第22条第1号のf(議員をもって構<br />

成する0<br />

(総会の招集)<br />

第26条通常総会は,会計年度終了後2カ月以内<br />

に,会長が招集する。<br />

2.臨時総会は,理事会か必要と認めたとき,会<br />

長が招集する。また,イヤ議眞i現在護hの過半聾jq2A<br />

上から会議に付議すべき事項を示した書宜iによ<br />

って請求のあったときは,会長は,請求のあった<br />

日から30日以内に,卿寺総会を招集しなければ<br />

ならない。<br />

3.総会の招集は,少なくとも10日以前に,その<br />

会議の目的でlibろ事J真日時及び場所をご記載し<br />

た書面又は本会の会誌の公告によってイイti議員に<br />

通知する。<br />

4.正会員,名誉会員及び学生会員はオブザ<br />

バーとして総会に出席することができる。<br />

(総会の議長)<br />

第27条総会の議長は,会長とする。<br />

(総会の議決事エョ<br />

¯<br />

第28条総会は,この定款に別に定めるもののほ<br />

(社員資格の喪失)<br />

第10条前2条の場合のほか、社員は 、<br />

次のいずれかに該当するに至ったときはそ<br />

の資格を喪失する。<br />

(1)第7条の支払義務を半年以上履行しな<br />

かつたとき。<br />

(2)総社員が同意したとき。<br />

(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。<br />

第4章社員総会<br />

(構成)<br />

第11条社員総会は、すべての社員をもつ<br />

て構成する。<br />

(権限)<br />

第12条社員総会は、次の事項について<br />

例D⑳印の<br />

くくくlく<br />

決議する。<br />

, 社員の除名<br />

理事及び監事の選任又は解任<br />

理事及び監事の報酬等の額<br />

賞<br />

借対照表及び損益計算書(正味財産<br />

増減計算蕾ならびにこれらの部族明細<br />

書の承認<br />

(5)定款の変更<br />

(6)解散及び残余財産の処分<br />

(7)不可欠特定財産の処分の承認<br />

(8)その他社員総会で決議するものとして法<br />

令又はこの定款で定められた事項<br />

(開催)<br />

第13条社員総会は、定時社員総会として<br />

毎年度○月に1回開催するほか(○月及<br />

び)必要がある場合に開催する。<br />

(招集)<br />

第14条社員総会は、法令に別段の定め<br />

がある場合を除き、理事会の決議に基づき<br />

代表理事が招集する。<br />

2総社員の議決権の10分の1以上の議<br />

決権を有する社員は、代表理事に対し、社<br />

員総会の目的である事項及び招集の理由を<br />

示して、社員総会の招集を請求することがで<br />

きる ◎<br />

(議長)<br />

第15条社員総会の議長は、〈例1:当該<br />

社員総会において社員の中から選出する、<br />

例2:代表理事がこれに当たる>。<br />

(議決権)

-33-<br />

第16条社員総会における議決権は、代議<br />

員1名につき1個とする。<br />

(決議)<br />

第17条社員総会の決議は、法令又はこの<br />

定款に別段の定めがある場合を除き、<br />

総代議員の過半数が出席し、出席した<br />

当該代議員の過半数をもって行なう。<br />

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、<br />

総代議員の半数以上の出席があって、<br />

総代議員の3分の2以上に当たる多数<br />

をもって行なう。<br />

(1)会員の除名<br />

(2)監事の解任<br />

(3)定款の変更<br />

(4)本法人の解散<br />

(5)その他法令で定められた事項<br />

3理事又は監事を選任する議案を決議<br />

するに際しては、各候補者ごとに第1項<br />

の決議を行なわなければならない。理<br />

事又は監事の候補者の合計数が第21<br />

条に定める定数を上回る場合には、過<br />

半数の賛成を得た候補者の中から得票<br />

数の多い||頂に定数の枠に達するまでの<br />

者を選任することとする。<br />

(議決権の代理行使及び書面審議)<br />

第18条やむを得ない理由のために社員総<br />

会に出席できない代議員は、あらかじ<br />

め通知された事項について書面若しく<br />

は電磁的方法を持って表決し、又は他<br />

の代議員を代理人として表決を委任す<br />

ることができる。<br />

2前項の場合における前条の規定の適<br />

用については、その代議員は出席した<br />

ものとみなす。<br />

3理事又は総代議員の議決権の過半数<br />

を有する代議員が社員総会の目的で<br />

ある事項について提案をした場合にお<br />

いて、その提案につき代議員の全員が<br />

書面または電磁的記録により同意の意<br />

思表示をしたときは、その提案を可決<br />

する旨の社員総会があったものとみな<br />

す ◎<br />

4理事が代議員の全員に対して社員総<br />

会に報告すべき事項を通知した場合に<br />

おいて、その事項を社員総会に報告す<br />

ることを要しないことについて、代議員<br />

の全員が書面又は電磁的記録により同<br />

意の意思表示をしたときは、その事項<br />

の社員総会への報告があったものとみ<br />

なす<br />

(議事録)<br />

◎<br />

第19条社員総会の議事については、法令<br />

で定めるところにより、議事録を作成す<br />

る 。<br />

2議長及び出席した理事2名(議事録署<br />

名人)は、前項の議事録に記名押印す<br />

肛粒勝<br />

輔輔噸<br />

》》拙<br />

》れ<br />

。。》b諏噸勵秘<br />

騰帆<br />

繍瑚1<br />

K卯騨<br />

椥①②③》⑤砲》》》》》》<br />

者が出席しなければ,<br />

とができない。<br />

ただし,当該議事につきilbら力<br />

と純<br />

●<br />

2<br />

◎<br />

す<br />

総会の議事は,この定款に別段の定めがあ<br />

》 帆蝋<br />

ろ銃ば<br />

つろ ただし,<br />

ほか,ILf議員である出席者の過半数<br />

?<br />

可否1司数のときは,議長の決;-る<br />

欄 》》<br />

》 際ば<br />

く識勘<br />

年4回以上,会長が招集す<br />

たとき,又は理事<br />

現在数の2分の1以上から会議に付議「;-べき事項<br />

を示した書面によって請求のあったときは,会長<br />

は請求のあった日から30日以内に臨H寺理事会を<br />

招集しなければならない。<br />

2.理事会の議長は,会長とする。<br />

(理事会の定足数等)<br />

第31条理事会は,理事現在数の3分の2以上の<br />

者が出席しなければ,議事を開き,議決すること<br />

ができない。<br />

ただし,当該議事につき,あらかじめ書面をt)<br />

って意d吾を表示した者又は表決の委任者は,出<br />

席者とみなす。<br />

2.理事会の議事は,この定款|こ別段の定めが<br />

ある場合を除くほか,出席理事の過半数をずもって<br />

決し,1ヨ]否1后]数のときは,議長の決するところに<br />

よる。<br />

(評議員会)<br />

第32条次に掲げる事項については,理事会に<br />

おいて,あらかじめ譲義員会の意見をきかなけ<br />

れぱ>ヒリミらない。<br />

(1)総会に付議すべき事項<br />

(2)その他本会の業務に関する重要事項で理事<br />

会が必要と認めた事項<br />

2.前2条の規丙Eは評議員会について準用す<br />

る。この場合において,前2条の規定中「理事会」<br />

及び「理罰とあるのは,そオlぞれ「評議員会」及<br />

び「評議員」と読み替えるものとする。<br />

(会員への通知)<br />

第33条会長は,本会の会議の議事の要領及び<br />

議決した事項を,会員に通知する。<br />

(議事録9<br />

第月|」条本会の会議の議事1こついては,議事録<br />

を作成し,議長及び出席者の代表2人以上j6曙<br />

名押三ロの上こオリをf保存ウーる。<br />

第16条社員総会における議決権は、社<br />

員1名につき1個とする。<br />

(決謝<br />

第17条総会の決議は、総社員の議決権<br />

の過半数を有する社員が出席し、出席した<br />

当該社員の議決権の過半数をもって行う。<br />

2前項の規定にかかわらず、次の決議は 、<br />

総社員の半数以上であって、総社員の議決<br />

権のに当たる多数をt)<br />

って行う。<br />

J111jj<br />

123456<br />

くくくくくく<br />

社員の除名<br />

監事の解任<br />

定款の変更<br />

解散<br />

不可欠特定財産の処分<br />

その他法令で定められた事項<br />

3理事又は監事を選任する議案を決議する<br />

に際しては、各候補者ごとに第2項の決議<br />

を行わなければならない。理事又は監事の<br />

候補者の合計数が第19条に定める定数を<br />

上回る場合には、過半数の賛成を得た候補<br />

者の中から得票数の多い順に定数の枠に達<br />

するまでの者を選任することとする。<br />

b<br />

(議事鋪<br />

「<br />

第18条社員総会の議事については、法<br />

令で定めるところにより、議事録を作成する。<br />

2議長及び出席した理事は、前項の議事録<br />

に記名押印する。

-34-<br />

る 。<br />

第5章役員<br />

(役員等の定数)<br />

第20条この法人には、孜の役員を置く。<br />

(1)理事20名以内<br />

(2)監事3名以内<br />

2理事のうち1名を一般社団法人、一般<br />

財団法人に関する法律上の代表理事<br />

(会長)とする。<br />

3前項の代表理事以外の理事のうち4名<br />

以内をもって一般社団法人、一般財団<br />

法人に関する法律上の業務執行理事<br />

(畠11会長2名、常務理事2名)とする。<br />

4前項の業務執行理事(副会長)のう<br />

ち、1名を副代表理事(副会長)とし 、<br />

代表理事が執務できない場合には代<br />

表理事を代行する。<br />

(役員等の選任等)<br />

第21条理事および監事は、社員総会の決<br />

議によって選任する。理事および監事<br />

は正会員の中から選ばれることを要<br />

する。理事および監事の候補者を選考<br />

するための細則は理事会において定<br />

める ◎<br />

2代表理事、業務執行理事は、理事会の<br />

決議によって理事の中から選定する。<br />

3前項に選定された代表理事は、会長に<br />

就任する。<br />

4第2項で選定された業務執行理事よ<br />

り、圓11会長2名以内と常務理事2名以内<br />

を選定することができる。<br />

5この法人の理事のうちには、理事のい<br />

ずれか1人及びその親族その他特殊<br />

の関係がある者の合計数が、理事総数<br />

(現在数)の3分の1を超えて含まれる<br />

ことになってはならない。<br />

6この法人の監事には、この法人の理事<br />

(親族その他特殊の関係がある者を含<br />

む)及び法人の使用人が含まれてはな<br />

らない。また、各監事は、相互に親族そ<br />

の他特殊の関係があってはならない。<br />

(理事の職務及び権限)<br />

第22条理事は、理事会を構成し、法令及<br />

びこの定款に定めるところにより、職務<br />

を執行する。<br />

2会長は、代表理事として法令及びこの<br />

定款に定めるところにより、この法人を<br />

代表し、その業務を執行し、畠Ⅲ会長お<br />

よび常務理事は、業務執行理事として<br />

理事会において別に定めるところによ<br />

り、この法人の業務を分担執行する<br />

(監事の職務及び権限)<br />

。<br />

第23条監事は、次に掲げる職務を行う。<br />

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で<br />

定めるところにより、監査報告を作成<br />

すること<br />

(2)この法人の業務並びに財産の状況を<br />

監査すること<br />

第4章役員評議員代議員及、職員<br />

股員)<br />

第13条本会には,次の役員を置く 0<br />

(1)理事13人以上18人以内(うち会長1人,畠l陰長<br />

2人,常務理事1人)<br />

(2)監事2人<br />

(役員の選任)<br />

第14条役員は,総会で正会員の中から選任fす<br />

る。役員の選任コラ法については,総会において<br />

定める。<br />

2.監事は他の役員を兼ねることがて鼠きない。<br />

(理事の職務)<br />

第15条会長は本会の業務を総理し,本会を代<br />

表する。<br />

2.畠|」会長は,会長を補ZEL,会長に罫ijdbると<br />

き,又は欠けたときは,会長がijbらかじめ指名し<br />

た11圃字|こよりその職務自引L(理し,又はその職努を<br />

行う。<br />

3.常務理事は,会長を補佐し,理事会の議決<br />

に基づき日常の事務に従事し,総会の議i宍1-"た<br />

事項をタu理する。<br />

4.理事りま,理事会を組織して,この定款に定め<br />

るもののほか,総会の櫓I艮に属する事項以外の<br />

事項を議決L執行する<br />

(監事の職務)<br />

◎<br />

第16条監事は,本会の業務及び財産に閲し,<br />

Zkbの各号に規定する業務を行う ◎<br />

(1)法人の財産の状jlIRを監査すること。<br />

(2)理事の業務執行の状i兄を監査すること。<br />

(3)財産の状i兄又は業務の桝了について不整の<br />

事実を発見したときは,こオlノを総会,理事会又は<br />

文部科学大臣に報告すること。<br />

第5章役員〈及び会計監査人〉<br />

(役員〈及び会計監査人>の設置)<br />

第19条この法人に、次の役員を置く。<br />

(1)理事○○名以上○○名以内<br />

(2)監事○○名以内<br />

2理事のうち1名(○名)を代表理事とす<br />

る 。<br />

3代表理事以外の理事のうち○名を業務執<br />

行理事とする。<br />

<br />

(役員く及び会計監査人>の選任)<br />

第20条理事及び監事は、社員総会の決<br />

議によって選任する。<br />

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の<br />

決議によって理事の中から選定する 0<br />

[会計監査人を置かない場合、内は不<br />

要です。]<br />

(理事の職務及び権限)<br />

第21条理事は、理事会を構成し、法令及<br />

びこの定款で定めるところにより、職務を執<br />

行する。<br />

2代表理事は、法令及びこの定款で定める<br />

ところにより、この法人を代表し、その業務を<br />

執行し、業務執行理事は、〈例:理事会にお<br />

いて別に定めるところにより、この法人の業<br />

務を分担執行する。><br />

(監事の職務及び権限)<br />

第22条監事は、理事の職務の執行を監<br />

査し法令で定めるところにより、監査<br />

報告を作成する。<br />

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対<br />

して事業の報告を求め、この法人の業務及<br />

び財産の状況の調査をすることができる。

-36-<br />

(3)代表理事及び業務執行理事の選定<br />

(招集)<br />

及び解職<br />

第29条理事会は、代表理事が招集する。<br />

2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事<br />

故があるときは、業務執行理事あるいは理<br />

事のいずれかが理事会を招集する。<br />

(決議)<br />

第30条理事会の決議は、決議についての<br />

特別の利害関係を有する理事を除く理事<br />

の過半数が出席し、その過半数をもって<br />

行なう ◎<br />

2前項の規定に関わらず、一般社団法人<br />

及び一般財団法人に関する法律第96条<br />

の要件を満たしたときは、理事会の決議が<br />

あったものとみなす。<br />

(理事会の議事録)<br />

第31条理事会の議事録については、法令<br />

で定めるところにより、議事録を作成す<br />

る ◎<br />

2当該理事会に出席した代表理事及び<br />

監事は、前項の議事録に記名押印す<br />

働燗塁》<br />

》》》誰<br />

》》燗<br />

》》繩纐》》》『『》,綱》蝋<br />

2風嶬雛②産③蝿3》》て穀はく》豈一馴一<br />

駄鮠》》録②③③⑤”》》<br />

Zクミのとおりとする。<br />

は次に掲げるものをもつ<br />

ま,譲i度し,交換し,担保に供<br />

》》濟<br />

鋲柾<br />

鰄燗<br />

ユ&獅<br />

慨帆<br />

の誹堤擁 馴蝋<br />

る窪》<br />

蝋伽<br />

汽摘》剛》剛<br />

し嚥<br />

翻》一<br />

椛》<br />

噸臘<br />

乱》嚥醐<br />

く辮嶮②》》⑤》》》》『a嶮鎚②産③繩3勵辮》のりく瓢収<br />

蝋柵<br />

時》》し蝋①②》咀帽》蝋醗》<br />

卿当 辮鯛<br />

し,本;会の事業遂行上やむを得tRw浬由がある<br />

ときは,総会及び理事会の議i宍を経かつ,文部<br />

科学大臣のフ寧認を受けて,その一部に限りこれら<br />

の;、分をすることができる。<br />

(経費の支荊<br />

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び<br />

解職<br />

(招集)<br />

第29条理事会は、代表理事が招集する。<br />

2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事<br />

故があるときは、各理事が理事会を招集す<br />

る ◎<br />

(決議)<br />

第30条理事会の決議は、決議について<br />

特別の利害関係を有する理事を除く理事<br />

の過半数が出席し、その過半数をもって行<br />

¯<br />

フ。<br />

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人<br />

及び一般財団法人に関する法律第96条<br />

の要件を満たしたときは、理事会の決議があ<br />

ったものとみなす。<br />

(議事録)<br />

第31条理事会の議事については、法令<br />

で定めるところにより、議事録を作成す<br />

る ・<br />

2出席した理事及び監事は、前項の議<br />

事録に記名押印する。<br />

第7章資産及び会計<br />

(基本財産)<br />

第32条別表の財産は、公益社団法人及<br />

び公益財団法人の認定等に関する法律第<br />

5条第16号に定める公益目的事業を行<br />

うために不可欠な特定の財産であり、この法<br />

人の基本財産とする。<br />

2前項の財産は、

”<br />

-37-<br />

(経費の支弁)<br />

第36条本会の事業遂行に要する費用は'運用<br />

財産をもって支弁する<br />

(事業年度)<br />

◎<br />

第37条この法人の事業年度は、毎年3月<br />

1日に始まり、翌年2月末日に終わる。<br />

(事業計画及び収支予算)<br />

第38条この法人の事業計画書、収支予算<br />

書等については、毎事業年度開始の日<br />

の前日までに、代表理事が作成し、理<br />

事会の承認を受けなければならない。こ<br />

れを変更する場合も同様とする。<br />

2前項の書類については、主たる事務所<br />

(及び従たる事務所)に、当該事業年度<br />

が終了するまでの間、備え置き、一般の<br />

閲覧に供するものする。<br />

3第1項の事業計画書及び収支予算書<br />

等については、毎事業年度の開始前ま<br />

でに行政庁に提出しなければならな<br />

い。<br />

(事業報告及び決算)<br />

第39条この法人の事業報告及び決算につ<br />

いては、毎事業年度終了後、代表理事<br />

が次の書類を作成し、監事の監査を受<br />

けた上で、理事会の承認を経て、定時<br />

社員総会に提出し、第1号及び第2号の<br />

書類についてはその内容を報告し、第3<br />

号から第6号までの書類については承<br />

認を受けなければならない。<br />

(1)事業報告書<br />

(2)事業報告の附属明細書<br />

(3)貸借対照表<br />

(4)損益計算書(正味財産増減計算<br />

書)<br />

(5)貸借対照表及び損益計算書(正<br />

味財産増減計算書)の附属明細<br />

書<br />

(6)財産目録<br />

2前項の財産目録等については、毎事業<br />

年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提<br />

出しなければならない。前項第3号から<br />

第6号までの書類については、一般社<br />

団法人及び一般財団法人に関する法<br />

律施行規則第48条に定める要件に該<br />

当しない場合には、前項中、定時社員<br />

総会への報告に代えて定時社員総会<br />

の承認を受けなければならない。<br />

3第1項の書類のほか、次の書類を主た<br />

る事務所に5年間備え置き、一般の閲<br />

覧に供するとともに、定款、社員名簿を<br />

主たる事務所に備え置き、一般の閲覧<br />

に供するものとする。<br />

(1)監査報告<br />

(2)理事及び監事の名簿<br />

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準<br />

を記載した書類<br />

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要<br />

及びこれらに関する数値のうち重要なも<br />

のを記載した書類<br />

第39条本会の事業遂行に要する費用は,運用<br />

財産をもって支弁する。<br />

(事業計直汲Uq反支子j割<br />

第40条本会の事業計画及びこれに伴う収支子<br />

算は,会長カミ編成し,総会及び理事会の議決を<br />

経『て毎会計年塵開始前に,文部131学大臣に届け<br />

出なければならない。事業計画及び収支予算を<br />

変更しようとする場合t)同様とする。<br />

(暫定予算)<br />

第41条前条の規定にかかわらず,やむを得上負<br />

い事情により,前条に規定する総会を開催するこ<br />

とができないときは,会長は,理事会の議lソeを経<br />

て,予算成立の日まで前年度の予算に準じて収<br />

入支出することができる。<br />

2.前頁の収入支出は,新7とに成立した予算の<br />

収入支出とみなす6<br />

(事業報告及び収支i央算)<br />

第42条本会の事業報告及び'1又支i央算は,毎会<br />

計年度終了後,会長が作り51iiし,事業報告書財産<br />

目録貸借対照表及び財1塵増減事由書並びに会<br />

員の異動伏況書ととt)に,監事の意見jを付け,総<br />

会及び理事会の淨認を受けて,毎会計年度修了<br />

3ヵ月以内に文部科学大臣に報告しなけオしばなら<br />

ない。<br />

2.本会の収支扶算に乗除金がiibるときは,総<br />

会及び理事会の議iヲRを経「て,その弓部若しくは<br />

全j守旧を基,本貝オ産Iこ編入し,又は翌年度|こ繰り越<br />

ずものとする。<br />

(長期借入金)<br />

第43条本会が資金の借り入オIをしようとするとき<br />

は,その会計年1度T)収入をもって1賞還する短期<br />

借入金を除き,総会及び躍賃会の議決を経,か<br />

-つ,<br />

いb<br />

文部科学大臣の承認を受けなければならな<br />

(新fこな義務の負担等)<br />

第44条第38条ただし書き及び前条の規定に該<br />

当する場合並びに収支予算で定めるものを除く<br />

ほか,本会が菊Tたな義務の負担又は権利のti燦<br />

のうち,重要なt)のを行jろうとするときは,総会及<br />

び理事会の議iワミを経it負ければならない。<br />

(会計年1度)<br />

第45条本会の会計年度]ま,毎年3月1日に始まり<br />

翌年2月末日に終る。<br />

(事業年度)<br />

第33条この法人の事業年度は、毎年○<br />

月○○日に始まり翌年○月○○日に終わ<br />

る ◎<br />

(事業計画及び収支予算)<br />

第34条この法人の事業計画書、収支子<br />

算書、資金調達及び設備投資の見込みを<br />

記載した書類については、毎事業年度の開<br />

始の日の前日までに、代表理事が作成し、〈<br />

例1:理事会の承認、例2:理事会の決議を<br />

経て、社員総会の承認>を受けなければなら<br />

ない。これを変更する場合も、同様とする。<br />

2前項の書類については、主たる事務所(及<br />

び従たる事務所)に、当該事業年度が終了<br />

するまでの間備え置き、一般の閲覧に供す<br />

るものとする。<br />

(事業報告及び決算)<br />

【会計監査人を置いている場合の例】(注29)<br />

第35条この法人の事業報告及び決算に<br />

ついては〈毎事業年度終了後、代表理事が<br />

次の書類を作成し、監事の監査を<br />

受け、かつ、第3号から第7号までの書<br />

類について会計監査人の監査を受けた上<br />

で、理事会の承認を経て、定時社員総会に<br />

報告しなければならない。<br />

(1)事業報告<br />

(2)事業報告の附属明細書<br />

(3)貸借対照表<br />

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)<br />

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産<br />

増減計算劃の附属明細書<br />

(6)財産目録<br />

<br />

2前項第3号から第7号までの書類につ<br />

いては、一般社団法人及び一般財団法人に<br />

関する法律施行規則第48条に定める要件<br />

に該当しない場合には、前項中、定時社員<br />

総会への報告に代えて、定時社員総会の承<br />

認を受けなければならない。<br />

3第1項の書類のほか、次の書類を主たる<br />

事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年<br />

間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、<br />

定款(を主たる事務所及び従たる事務所に)、<br />

社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般<br />

の閲覧に供するものとする。<br />

(1)監査報告<br />

(2)会計監査報告<br />

(3)理事及び監事の名簿<br />

(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を<br />

記載した書類<br />

(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及<br />

びこれらに関する数値のうち重要なものを記<br />

載した書類<br />

(公益目的取得財産残額の算定)<br />

第36条代表理事は、公益社団法人及び<br />

公益財団法人の認定等に関する法律施行

-38-<br />

第8章定款の変更、合併及び解散<br />

(定款の変更)<br />

第40条この定款は、社員総会の決議によ<br />

って変更することができる。<br />

2前項の変更を行った場合は、遅滞なく<br />

その旨を行政庁に届け出なければなら<br />

ない。<br />

(合併等)<br />

第41条この法人は、社員総会において、<br />

総代議員の半数以上であって、総代議<br />

員の3分の2以上に当たる多数の決議<br />

をもって、他の一般社団法人及び一般<br />

財団法人に関する法律上の法人と合<br />

併、事業の全部又は-部の譲渡及び公<br />

益目的事業の全部の廃止をすることが<br />

できる。<br />

2前項の合併等を行なうときには、あらか<br />

じめその旨を行政庁に届けなければな<br />

らない。<br />

(解散)<br />

第42条この法人は、社員総会の決議その<br />

他一般社団法人及び一般財団法人に<br />

関する法律第148条第1号、第2号及<br />

び第4号から第7号までに定められた<br />

事由により解散する。<br />

(残余財産の帰属)<br />

第43条この法人は、剰余金の分配を行うこ<br />

とができない。<br />

第44条この法人が清算する場合において<br />

有する残余財産は、社員総会の決議を<br />

経て、公益社団法人及び公益財団法人<br />

の認定等に関する法律第5条第17号<br />

に掲げる法人又は国若しくは地方公共<br />

団体に贈与するものとする。<br />

第9章支部および事務局<br />

(支部の設置等)<br />

第45条この法人の事業を推進するため、<br />

社員総会はその決議により支部をおくこ<br />

とができる。<br />

2支部に関する事項は細貝1」で定める。<br />

(事務局設置等)<br />

第46条この法人の事務を処理するため、<br />

事務局を設置する。<br />

2事務局には、所要の職員を置く。<br />

3重要な職員は、代表理事が理事会の承<br />

認を得て任免する。<br />

4事務局の組織及び運営に関し必要な<br />

事項は、代表理事が理事会の決議によ<br />

り別に定める。<br />

第10章公示の方法<br />

(公示の方法)<br />

第47条この法人の公告は、電子公告ある<br />

第7章定宗iUの変更及Uv轤I〔<br />

(定款の<br />

第46条<br />

変更)<br />

この定款は,イャ議員現在数及び理事現<br />

在数の各々の3分の2以上の議l夫jをf経,かつ,文<br />

部131学大臣の許可を受けなければ変更すること<br />

かできない。<br />

(}i籍!()<br />

第47条本会の#i鞘h〔は,イゼ議員現在数及び理事<br />

現J1I数の各々4分の3以_'二の議l史を経,かつ,文<br />

部科学大臣の許可を受jナなければならない。<br />

(残余財産のタn分)<br />

第48条本会の}i轍に伴う残余財産は,代議員<br />

現在数及び理事現在数の各々4分の3以上の議<br />

決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,本<br />

会の目的に類|以の目的を有する公益ヨ去人に寄付<br />

するものとする。<br />

靴》伽<br />

》》》<br />

Ⅶ劒<br />

柳胤<br />

維よ<br />

く》》》『》》》鐸⑤⑥⑦⑧⑨Ⅲ癖 》》<br />

撤職<br />

抑》螂需<br />

規則第48条の規定に基づき、毎事業年<br />

度、当該事業年度の末日における公益目的<br />

取得財産残額を算定し、前条第3項第5<br />

号の書類に記載するものとする。<br />

第8章定款の変更及び解散<br />

(定款の変更)<br />

第37条この定款は、社員総会の決議によ<br />

って変更することができる。<br />

(解散)<br />

第38条この法人は、社員総会の決議そ<br />

の他法令で定められた事由により解散する。<br />

(公益認定の取消し等に伴う贈与)<br />

第39条この法人が公益認定の取消しの<br />

処分を受けた場合又は合併により法人が梢<br />

減する場合(その権利義務を承継する法人<br />

が公益法人であるときを除く)には、社員総<br />

会の決議を経て、公益目的取得財産残額に<br />

相当する額の財産を、当該公益認定の取梢<br />

しのロ又は当該合併の日から1箇月以内<br />

に、公益社団法人及び公益財団法人の認<br />

定等に関する法律第5条第17号に掲げ<br />

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与<br />

するものとする。<br />

(残余財産の帰属)<br />

第40条この法人が清算をする場合にお<br />

いて有する残余財産は、社員総会の決議<br />

を経て、公益社団法人及び公益財団<br />

法人の認定等に関する法律第5条第<br />

17号に掲げる法人又は国若しくは<br />

地方公共団体に贈与するものとする。<br />

第9章公告の方法<br />

(公告の方法)<br />

第41条この法人の公告は、〈例1:官報

-39-<br />

いは法人の主たる事務所の公衆の見や<br />

すい場所に掲示する方法による。<br />

2事故その他やむを得ない事由によって<br />

前項の電子公告をすることができない<br />

場合は、法人の主たる事務所の見やす<br />

い場所に掲示する方法による。<br />

附則<br />

1この定款は、一般社団法人及び一般財<br />

団法人に関する法律及び公益社団法<br />

人及び公益財団法人の認定等に関す<br />

る法律の施行に伴う関係法律の整備等<br />

に関する法律第121条第1項において<br />

読み替えて準用する同法第106条第1<br />

項に定める一般法人の設立の登記の<br />

日からiiiii行する ◎<br />

2この法人の最初の代表理事は南條正<br />

巳、常務理事は原田靖生とする。<br />

3一般財団法人に関する法律及び公益<br />

社団法人及び公益財団法人の認定等<br />

に関する法律の施行に伴う関係法律の<br />

整備等に関する法律第121条第1項に<br />

おいて読み替えて準用する同法106条<br />

第1項に定める特例民法法人の解散の<br />

登記と、一般法人設立の登記を行なっ<br />

たときは、第37条の規定に関わらず解<br />

散の登記の日の前日を事業年度の末<br />

日とし、設立の登記の日を事業年度の<br />