Toneking Tenor Saxophone - The Vintage Saxophone Gallery

Toneking Tenor Saxophone - The Vintage Saxophone Gallery

Toneking Tenor Saxophone - The Vintage Saxophone Gallery

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

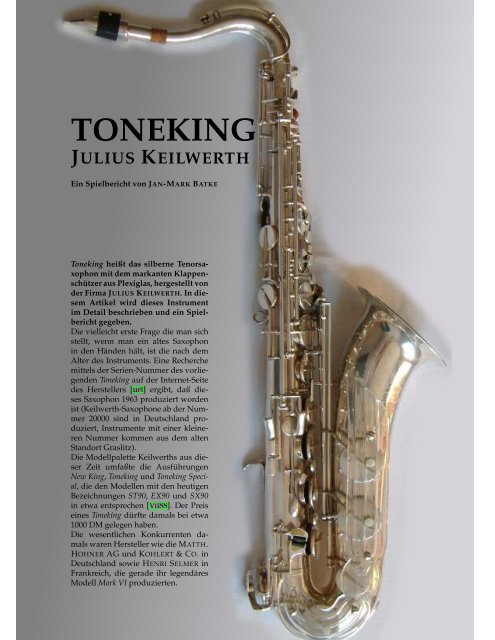

TONEKINGJULIUS KEILWERTHEin Spielbericht von JAN-MARK BATKE<strong>Toneking</strong> heißt das silberne <strong>Tenor</strong>saxophonmit dem markanten Klappenschützeraus Plexiglas, hergestellt vonder Firma JULIUS KEILWERTH. In diesemArtikel wird dieses Instrumentim Detail beschrieben und ein Spielberichtgegeben.Die vielleicht erste Frage die man sichstellt, wenn man ein altes Saxophonin den Händen hält, ist die nach demAlter des Instruments. Eine Recherchemittels der Serien-Nummer des vorliegenden<strong>Toneking</strong> auf der Internet-Seitedes Herstellers [url] ergibt, daß diesesSaxophon 1963 produziert wordenist (Keilwerth-<strong>Saxophone</strong> ab der Nummer20000 sind in Deutschland produziert,Instrumente mit einer kleinerenNummer kommen aus dem altenStandort Graslitz).Die Modellpalette Keilwerths aus dieserZeit umfaßte die AusführungenNew King, <strong>Toneking</strong> und <strong>Toneking</strong> Special,die den Modellen mit den heutigenBezeichnungen ST90, EX90 und SX90in etwa entsprechen [Vil88]. Der Preiseines <strong>Toneking</strong> dürfte damals bei etwa1000 DM gelegen haben.Die wesentlichen Konkurrenten damalswaren Hersteller wie die MATTH.HOHNER AG und KOHLERT & CO. inDeutschland sowie HENRI SELMER inFrankreich, die gerade ihr legendäresModell Mark VI produzierten.

Altinstrument Das beschriebene<strong>Tenor</strong>saxophon wurde vom Autorbereits vor einiger Zeit erworben,durch Reinigung und Aufpolsterungin einen spielbaren Zustandversetzt und nun, nach fällig gewordenerNeubepolsterung nocheinmal gründlich überarbeitet. Zunächsteinige Bemerkungen zumZustand, in dem das Instrument erworbenwurde.Das <strong>Tenor</strong> machte einen wirklichheruntergekommenen Eindruck,vielleicht aus dem Kellerbestandvon Leihinstrumenten eines Musikvereins,die schon seit einiger Zeitvor sich hingammeln. Vom Instrumentging ein Geruch aus, wie ertypisch für Blasinstrumente ist, dienach dem Spielen nie ausgewischtwerden, sofort im Koffer verschwindenund wahrscheinlich auch erstwieder zur nächsten Orchesterprobeherausgeholt werden. An einigenStellen auf dem Korpus und denKlappendeckeln hatten sich regelrechtePilzkulturen niedergelassen,die die Versilberung stark angegriffenhaben.Neben dem schlechten „hygenischen“Zustand sind einige Beulenim Korpus zu vermerken, eine davondirekt unter der Daumenstütze— das Instrument wurde im Kofferfallen gelassen, und da die Auspolsterungdes Originalkoffers nunnicht gerade üppig ist, hat sich dieStütze in den Korpus gedrückt. WeitereBeulen sind unter den Klappenanschlägender rechten Hand zufinden, vielleicht hatte hier jemandversucht, durch gewaltsames Aufdrückender Klappen einen größerenKlappenaufgang „einzustellen“.Restauration Zuerst erfolgte nachDemontage der Mechanik (was erfreulicherweisenoch recht einfachmöglich war) eine gründliche Reinigungvon Korpus und Klappen, dieWäsche mit Silbertauchbad ließ denalten Glanz wiederkehren. Außerdemwurde der Korpus ausgebeult,die Mechanik gerichtet, einige verbogeneKlappenböcke wieder in dierichtige Position und ausgeschlagenesGestänge wieder auf die richtigeLänge gebracht. Hier waren teilweiseeinige Millimeter Spiel auszugleichen.Nun wurde das Instrument neubepolstert, es sind jetzt Polster mitMetallresonatoren unter den Klappen.Die Originalpolster hatten keineResonatoren, in der Mitte des Polsterswar lediglich eine Niete zu sehen.Allerdings war in den Originalpolsterneine Bleifolie eingearbeitet,in die sich die Ränder der Kamineeindrücken konnten und die Polsterso sehr gut das Tonloch verschlossen.Diese Bleifolie ist heute aus gesundheitlichenBedenken in keinemPolster mehr zu finden.■ 1: Der Schützer für die Anschläge der Klappen derrechten Hand — klar und transparent. Daneben sichtbarist die unverstellbare metallene Daumenstütze.■ 2: In diesem Bild sieht man die etwas klein gerateneF-Triller-Klappe; darüber befindet sich die Hoch-F♯-Klappe. Weiterhin ist hier der Extra-Hebel für die G♯-Klappe zu betrachten (zwischen F- und und E-Klappe).Spielbericht <strong>Toneking</strong> • J.-M. BATKE • Seite 2

Eine bauliche Maßnahme am Saxophonim Zuge der Überholung:die Öse für den Halsgurt wurde ca.5 mm in Umfangsrichtung zum Tonlochder B♭-Seitenklappe umpositioniert(Abb. 3). Dadurch hängt das Instrumentnun viel besser ausbalanciertam Gurt und liegt auch wesentlichbesser in der Hand. Es wäre interessantzu wissen, ob hier eine Abweichungin der normalen Produktionvorlag oder ob die alte Positionder Öse vom Hersteller als ideal betrachtetwurde.Das Instrument ist so wieder vollspieltauglich, wenden wir uns nunalso einigen Details zu.Das Äußere An diesem Saxophonfällt einem sofort der sportlich wirkendeKlappenschutz aus Plexiglasam Schallbecher auf: Ein Stück Zeitgeist!Aber es haben auch wohlKostengründe eine Rolle gespielt,das KEILWERTH-Spitzenmodell <strong>Toneking</strong>Special verfügte über metalleneKlappenschützer, je fürB♭/H und C-Klappe. Der Plexiglas-Klappenschutz bedeckt alle Klappenvom Tief-C bis B♭ und ist aufvier Sechskant-Gewindestangen befestigt.Diese Stangen sehen wirklichnach Meterware vom Buntmetallhändleraus. Die Enden desKlappenschützers laufen in einergeschwungenen Form aus, überder C♯-Klappe befindet sich dasKeilwerth-Firmenlogo. Die weißenFilzanschläge für die Klappen dertiefen Lage sind direkt unter dasPlexiglas geklebt und somit nichtverstellbar, so wie es bei den Klappenschützernaus Metall meist derFall ist. Auch der Schützer für dieAnschläge der Klappen der rechtenHand ist aus Plexiglas (Abb. 1).■ 3: Die Öse wurde zur besserenBalance des Saxophons umgelötet,wie man an den Lot-Ränderngut erkennen kann.■ 4: Die G♯-Klappe mit demFirmennamen in frakturartigerSchrift.■ 5: Die Oktavmechanik.■ 6: Die gebördelten Tonlöcherder Diskant-Klappen.Spielbericht <strong>Toneking</strong> • J.-M. BATKE • Seite 3

Die Gravur auf dem Becherzeigt in großen Blockbuchstaben dieModellbezeichnung „TONEKING“,darüber verziert mit der Krone desKeilwerth-Firmenzeichens und entferntblumenähnlichen Ornamenten.Unter dem Schriftzug sind Streifenund Bänder dargestellt; ob dieGravur etwas Gegenständliches darstellt,erschließt sich dem Autor wenigstensnicht so recht. Der Musikerfantasiewurde da wohl einiger Freiraumgelassen.Alle Teile des Korpus sind miteinanderverlötet, einen Spannringzwischen Korpus und Bogenteil gibtes nicht. Der Bogenteil (auch Kniegenannt) des <strong>Toneking</strong> sieht im Vergleichzu anderen <strong>Saxophone</strong>n sehreng aus, bei den heutigen Keilwerth-<strong>Saxophone</strong>n wird sogar mit einembesonders weiten Bogenteil geworben.Dieser weite Bogen war zurHerstellungszeit dieses <strong>Tenor</strong>s nochPrivileg des damaligen Spitzenmodells<strong>Toneking</strong> Special und wurde erstspäter für alle Modelle KEILWERTHSübernommen.Der recht enge Bogen macht sichinsofern bemerkbar, als daß bei dem<strong>Toneking</strong> die Tonlöcher noch in einerLinie auf dem Korpus angeordnetsind und sich die Klappen derrechten Hand dadurch hinter bzw.unter dem Schallbecher befinden. Sogeht es zwischen Korpus und Bechersehr beengt zu, die Klappenaufgängeder rechten Hand werdendirekt vom Gestänge der Klappenam Becher begrenzt. Üblich ist mittlerweile,die Tonlöcher der linkenund rechten Hand um etwa 20 Gradversetzt zu positionieren; die Klappender rechten Hand liegen dannnicht mehr unter, sondern seitlichvom Schallbecher und kommen soder Hand etwas entgegen.Die Klappenböcke sind alle einzelnauf das Instrument gelötet;es wurden keine Metallstreifen verwendet,auf denen erst die Böckevormontiert werden, um dann „amStück“ auf das Instrument gelötetzu werden. Dieser aufwendigerenMontageweise wird zugeschrieben,das sie ein besonders freies, unbedämpftesSchwingen des Korpus ermöglicht.Die Federn, die in denKlappenböcken stecken, sind übrigenseinfache Drahtfedern. Heutige<strong>Saxophone</strong> sind meistens mit nadelförmigenStahlfedern ausgestattet.Markant ist die G♯-Klappe mitdem Firmennamen in einer FrakturähnlichenSchrift (Abb. 4). Sonst fälltdie Klappenanordnung für Klappendes linken kleinen Fingers einfachaus: Eine Wipp-Mechanik gibt esnicht, die Tief-C♯-Klappe wird nichtvon der H-Klappe mitgeschlossen 1 .Alle Klappenhebel — auch die fürden rechten kleinen Finger — sindplan, eine konkave Formung alsGriffmulde sind nicht vorhanden.Die F-Trillerklappe (Abb. 2) istextrem klein, überhaupt gibt dieseKlappe bei KEILWERTH-<strong>Saxophone</strong>nRätsel auf (siehe auch [Dap]): bei allenKeilwerth-Instrumenten des Autorsvon Sopran bis Bariton ist dieseKlappe näherungsweise gleich groß!Akustisch macht das keinen Sinn,die Klappe sollte eigentlich ein zweitesF♯-Loch öffnen, also auf gleicherHöhe liegen und genauso großsein wie die Klappe des 1. Fingersder rechten Hand. Stattdessen istdie F-Trillerklappe aber wesentlichkleiner und aus Intonationsgründendementsprechend höher positioniert.Durch die zu geringe Größedes Tonlochs klingt ein F♯ mit Tfgegriffen denn auch sehr matt (siehehierzu auch Abb. 8 und 9). Der Hebelder Hoch-F♯-Klappe ist auf Höheder Hoch-E-Klappe angebracht;dort, wo man ihn heute üblicherweisefindet, ist ja die F-Trillerklappe.Noch eine Besonderheit: es gibteinen Extrahebel für die G♯-Klappe,die so von der rechten Hand gedrücktgehalten werden kann. DiesesAusstattungsmerkmal suchtman bei neuen Fabrikaten vergebens.Die Klappe erleichtert das Trillernvon G♯ nach A.Hervorzuheben sind die gebördeltenTonlöcher (in <strong>Vintage</strong>-Sprache: rolled holes, Abb. 6). DieTonlöcher werden bei der Herstellungdes Instruments aus dem Korpusherausgezogen und dann normalerweiseplangefräßt. Der so entstandeneKamin hat einen schmalenRand, auf dem das Polster aufliegtund so das Tonloch schließt. Dieseschmale Kante ist hier nun nochumgebördelt worden, so daß einrunder Rand mit mehr Auflageflächefür das Polster entsteht. DieseTechnik ist kostenträchtig und heutenur noch bei den SpitzenmodellenKEILWERTHS SX90R zu finden.Die Fingerauflagen des Saxophonssind aus Perlmutt, allerdingsnicht randlos wie bei den modernenKeilwerth-Instrumenten, sondern inMetall gefaßt. Die Oktavmechanik(Abb. 5) ist einfach und vielleicht etwaslangsamer als die Mechanik miteiner Wippe, die heute überwiegendzu finden ist. Hübsch: Auch für denOktav-Drücker wurde ein Perlmutt-Knopf spendiert.Zubehör Zum Zubehör des <strong>Toneking</strong>gehört ein Ebonit-Mundstückmit der ebengleichen Bezeichnung<strong>Toneking</strong>, von seiner Form her leichtals ein ZINNER-Fabrikat zu identifizieren.Weiterer Teil des Zubehörist ein Koffer (Abb. 7), dermit grüner Pappe beklebt und innenrecht spärlich ausgepolstert ist(ebenfalls grün). Für eingangs geschilderteUnfälle kein besondersguter Schutz. Bei der Anschaffungeines von daher empfehlenswertenFormkoffers ist allerdings zu beachten,daß die Form des Schallbechersdeutlich von der sonst als üblichangenommenen Selmerbauweiseabweicht — hier ist auf jeden Falleine „Anprobe“ angezeigt.Spielbericht Zum Anspieltestsollen zwei verschiedene Mundstück/Blattkombinationenbetrach-1 . . . was vielleicht den Avantgarde-Saxophonisten freuen könnte, tut sich doch die Griffmöglichkeit für weitere Multiphonics auf. ;)Spielbericht <strong>Toneking</strong> • J.-M. BATKE • Seite 4

tet werden: für die klassische Spielweiseist dies ein VANDORENEbonit-Mundstück T27 mit VANDO-REN Blättern der Stärke 3; für denJazztest wird ein PETER PONZOLMundstück 110, mit Superkammerin Verbindung mit VANDOREN V16Blättern 2,5 bzw. mit einem BARIKunstoffblatt soft verwendet.Zunächst zum „klassischen“Test. Beim Spielen fällt sofort diesehr direkte Ansprache des Instrumentsauf, vor allem in der mittlerenLage. Problematisch ist der überblasendeBereich G2-G♯2-A2, der jaschon von sich aus schwierig ist,weil hier die Oktavklappe gewechseltwird. Hier neigt das Instrumentleicht zu einer kratzenden Ansprachedes Tons, was eine zu saloppeAtemführung sofort abstraft.Der Klang des <strong>Tenor</strong>s ist warmund rund, und er hat bei jeder Dynamikeine angenehme Fülle. Es istaber auch durchaus möglich, einenschlanken Ton zu entwickeln, derfür das klassische Repertoire durchausgeeignet ist.Die Intonation ist zwar nicht perfekt,aber gut beherrschbar. Die hoheLage ab C3 ist etwas zu hoch,was tendenziell bei vielen <strong>Saxophone</strong>nder Fall ist. Auffällig istdas sehr tiefe mittlere F (F1, F2).Hier scheint wirklich das Tonloch zuklein zu sein bzw. der Klappenaufgangzu niedrig. Die eingangs erwähnteBeule unter dem Klappenanschlagwird wohl von einem ehemalsunternommenen Versuch herrühren,diese Intonationsschwächedurch Vergrößern des Klappenaufgangeszu korrigieren.Die Mechanik läuft sehr gut; dieKlappenaufgänge fallen insgesamtim Vergleich zu anderen <strong>Tenor</strong>saxophonenrelativ niedrig aus, was einemdas Gefühl einer schnellen Mechanikgibt. Die ungewöhnliche Positionder Hoch-F♯-Klappe ist übrigenskein Problem, man gewöhntsich leicht daran.Spätestens beim Test mit demJazzmundstück zeigt das <strong>Toneking</strong>,was in ihm steckt — der Ton ist großund voluminös. Auch bei Verwendungdes Kunstoff-Blattes, das vorallem hohe Lautstärken ermöglicht,bleibt der Ton rund und scheppertnicht.Fazit Das Keilwerth-SaxophonModell <strong>Toneking</strong> ist im gut hergerichtetenZustand ein hochwertigesInstrument, das es vom Klangher auch mit neu produziertenSpitzenklasse-Instrumenten aufnehmenkann. Defizite sind im BereichSpielkomfort zu vermerken, hierbekommt man auf moderneren <strong>Saxophone</strong>nmehr geboten. UntermStrich ist das <strong>Toneking</strong> ein Saxophon,auf dem es Spaß macht zu spielen.Danksagung Herzlicher Dank desAutors geht an KARSTEN GLO-GER für Anleitung und Hilfestellungbei der Generalüberholungund an GERHARDT KEILWERTH fürdie Detail-Auskünfte.Literatur[Dap] DAPPER, Klaus. Keilwerth<strong>Toneking</strong> Exclusive <strong>Tenor</strong>saxophon.Spotlight[url] Webseiten Boosey &Hawkes. www.boosey.com/Instruments/Keilwerth[Vil88] VILLMOW, Michael: <strong>Saxophone</strong>Made in Germany. In:Fachblatt Musikmagazin 7(1988)Rechtlichesc○ Berlin im August 2002Jan-Mark Batkeletzte Revision 5. September 2002Die nichtkommerzielle Vervielfältigungdieses Artikels ist erlaubt.Die neuste Version gibt es unterhttp://www.nue.tu-berlin.de/wer/batke.■ 7: Der Originalkoffer zum <strong>Toneking</strong>, grün in grün.Spielbericht <strong>Toneking</strong> • J.-M. BATKE • Seite 5

1Signal mefis1normal1Signal mefis2normal0.80.8LDS linear0.60.4LDS linear0.60.40.20.200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Frequenz in HzSignal mefis1geschl100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Frequenz in HzSignal mefis2geschl10.80.8LDS linear0.60.4LDS linear0.60.40.20.200 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Frequenz in Hz00 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000Frequenz in Hz■ 8: Die Leistungsdichtespektren des Tons F♯ in der unteren Oktave (links) und überblasen (rechts), gezeigt fürden normalen Griff (oben) und mit Seitenklappe gegriffen (unten). Man kann erkennen, das im Spektrum desSeitenklappen-F♯unten der obere Teil des Spektrum schwächer ausgeprägt ist, der Ton klingt weniger brilliant.In der oberen Oktave fällt das Spektrum für beide Griffweisen wesentlich ähnlicher aus, die zu kleine Tf-Klappemacht sich hier nicht so stark bemerkbar.00−20LDS in dB−40−60−80LDS in dB−50−100−1000 2000 4000 6000 8000 10000 12000Frequenz in Hz−1500 2000 4000 6000 8000 10000 12000Frequenz in Hz■ 9: Bei der logarithmierten Darstellung des Leistungsdichtespektrums erkennt man beim tiefen F♯ (links) gut, dasauch bei den sehr hohen Spektralkomponenten (etwa ab 8 kHz) mehr Energie im Klang für das normal gegriffeneF♯ (blau) enthalten ist.Spielbericht <strong>Toneking</strong> • J.-M. BATKE • Seite 6