Dogger

Unterrichtsmaterial zur Skulptur "Dogger" des Bildhauers Franz Rudolf Knubel

Unterrichtsmaterial zur Skulptur "Dogger" des Bildhauers Franz Rudolf Knubel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

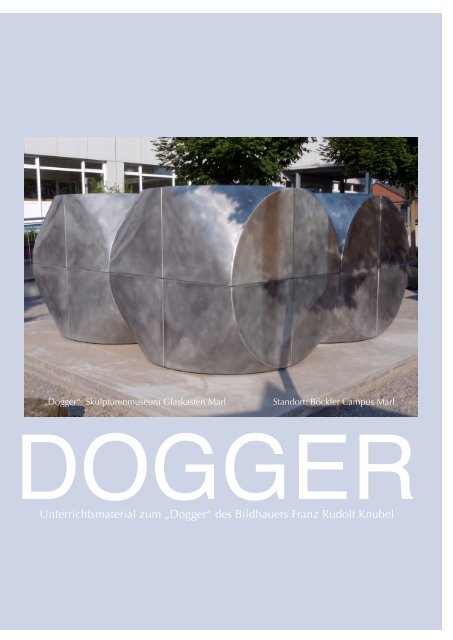

„<strong>Dogger</strong>“ Skulpturenmuseum Glaskasten Marl<br />

Standort: Böckler Campus Marl<br />

DOGGER<br />

Unterrichtsmaterial zum „<strong>Dogger</strong>“ des Bildhauers Franz Rudolf Knubel

Projektionszeichnung <strong>Dogger</strong> von Prof. Franz Rudolf Kunbel<br />

2

Der <strong>Dogger</strong> ist Bestandteil der Skulpturenserie: „Faber“, „Tuber“, „<strong>Dogger</strong>“, „Zeller“ 1<br />

des Bildhauers Prof. Franz Rudolf Knubel, aus den Jahren 1967 – 1968.<br />

Die Gemeinsamkeit der Arbeiten liegt in den Basiselementen, die sich auf einen<br />

Würfel zurückführen lassen, in welchen eine Kreisform eingeschrieben wird:<br />

Benutzt man nun die Kreislinien als Führungslinie um die jeweiligen Würfelecken<br />

abzutragen, entstehen zehn Körperformen, die alle aus den Prinzipien des Würfels<br />

und Kreises abgeleitet sind:<br />

Diese neuen Grundkörper verbinden sowohl konstruktive als auch organische<br />

Eigenschaften in sich: Sie bilden eine „feingliedrige Verschränkung von Wölbung und<br />

Fläche, Krümmung und Strecke“ 2<br />

1 Den Impuls zur Namensgebung der ersten Objektserie „Faber“ gab der Roman von Max Frisch „Homo Faber“.<br />

Die Namen „Tuber“,„<strong>Dogger</strong>“, „Zeller“ sind hieraus abgeleitete Alliterationen.<br />

2 Walter Hess in „Franz Rudolf Knubel “, Hrsg.: Galerie Wilbrand Köln und Münster, März 1968.<br />

3

Durch Schichtung, Drehung oder Addition dieser Elemente können nun Stelen oder<br />

Säulen mit einer divergierenden Formensprache gebildtet werden wie es sich an einigen<br />

Variaten des „Faber“ exemplarisch darstellen lässt:<br />

4

5

6

Durch die flächige Anordnung bzw. Konstruktion lassen sich reliefartige oder voluminöse<br />

Körper entwickeln, wie der „<strong>Dogger</strong>“ es zeigt:<br />

7

Als ursprüngliches Material wählte Franz Rudolf Knubel für diese Arbeiten eine<br />

Kunststoffkonstruktion, die es ihm ermöglichte, die Elemente auch noch farblich zu<br />

differenzieren. 1 Aber dieser Ansatz hatte seine Schwächen: Der dünne Kunststoffmantel<br />

aus Polystyrol, nur verstärkt durch eine Glasfasermatte und auf einer luftigen<br />

Basis aus Polyurethan ruhend, erwies sich als nicht temperaturstabil.<br />

Daher entschied sich der Künstler letztendlich dazu, eine lackierte Aluminium-Magnesiumlegierung<br />

zu verwenden, deren metallische Haut mit den unterschiedlichen<br />

Dimensionen des Tageslichtes spielt und durch Reflexionen mit dem jeweiligen Umfeld<br />

in Beziehung tritt.<br />

3 Diese Werke sind in der neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen.<br />

8

Das Prinzip der konstruktiv-organisch verschränkten Grundkörper lässt sich auch auf<br />

Flächengestaltungen übertragen. Dies zeigt Franz Rudolf Knubel in seiner Mappe<br />

„2D“, die 1969 entstanden ist. Hier vereinigen sich Bogen und Winkel bzw. Quadrat<br />

und Kreis zu neuen Form- und Flächenelementen: Auf eine quadratisch gerasterte<br />

Fläche von je 64 x 64 cm schrieb der Künstler vier rot konturierte Viertelkreise in vier<br />

blau konturierte Quadrate ein.<br />

Letztlich arbeitet der Künstler mit vier Grundformen und wählte aus den vielfältigen<br />

Möglichkeiten einer solchen Permutation fünf Varianten aus:<br />

I. Richtungsform:<br />

Die roten Bögen treten in den Vordergrund und<br />

es ergeben sich vier stabile Wellenbögen, die<br />

von links nach rechts gelesen werden.<br />

II. Bewegungsform:<br />

Die Form, die sich aus den roten Bögen aller vier<br />

Quadrate ergibt, zieht sich rhythmisch zusammen<br />

bzw. dehnt sich rhythmisch aus.<br />

9

III. Flächenform:<br />

Die Formen sind gegenläufig, aber auf der Suche<br />

nach Zusammenhängen findet man eine visuelle<br />

Beziehung zwischen den roten Bögen in den Quadraten<br />

oben links und unten rechts. Es ergibt sich ein<br />

Wellenbogen bzw. eine Schwingungskurve.<br />

Die sich durch die roten Bögen ergebenden Spitzformen<br />

der Quadrate unten links und oben rechts<br />

schließen sich ebenfalls zusammen.<br />

IV. Spannungsform:<br />

Die vier roten Viertelkreise mit unterschiedlicher<br />

Ausrichtung vereinigen sich zu zwei gegenläufigen<br />

Halbkreisen. In der Mitte der gesamten Figur<br />

entsteht durch die zusammenlaufenden Dunkelwerte<br />

der Quadrate ein visueller Schwerpunkt.<br />

V. Ruheform:<br />

Die roten Bögen der Viertelkreise verbinden sich<br />

nun visuell zu einer Kreisform, die in ein Quadrat<br />

eingespannt ist. Die Formorganisation vermittelt<br />

gleichermaßen Ruhe und Stabilität.<br />

10

Denkbare Unterrichtsaspekte:<br />

• Chemie/Technologie: Material- und Werkstoffeigenschaften von Metallen und<br />

Kunststoffen<br />

• Deutsch: Homo Faber, Max Frisch<br />

• Gestaltung: Gestaltgesetze, Formdimensionen: Punkt, Linie, Fläche, Körper, Raum,<br />

•Formsprache, Vektorgrafiken in Illustrator, Ornamententwicklung, Modellbau<br />

• Kunst: Gestaltgesetze, Formdimensionen, Formensprache, Plastik, Künstlergruppe B1,<br />

Modellbau<br />

• Mathematik: Geometrie, Vektoren<br />

• Physik: Polare und axiale Vektoren<br />

• Zeichnen: Kontruktives Zeichnen, Technisches Zeichnen, Axiometrische Darstellung,<br />

• Vektorgrafiken in Illustrator<br />

• 3D-Animation: Axiometrische Darstellung am Computer, CAD, 3D-Drucke.<br />

Literaturhinweise:<br />

• „B1 - vingt peintres allemands“, Hrsg.: Musee des Beaux-Arts Liege, 1970.<br />

• „Brusberg Berichte“, Hrsg.: Galerie Dieter Brusberg Hannover, 1967-1968, 4/68.<br />

• „Franz Rudolf Knubel “, Hrsg.: Galerie Wilbrand Köln und Münster, 1968.<br />

• „2D“, Franz Rudolf Knubel, 1969.<br />

• „Industrial Land Art im Ruhrland: Die Künstlergruppe B1 und die Folgen“,<br />

Hrsg.: Burkhard Leismann, Uwe Rüth, Klartextverlag, 2009.<br />

Abbildungsnachweis:<br />

• Grafiken: Frauke Arnold.<br />

• Photographien: Frauke Arnold<br />

• Projektionszeichnung Seite 2: Prof. Franz Rudolf Kunbel.<br />

11

Hinweis zur Verwendung und Verbreitung:<br />

Das bereitgestelte Material darf zu Unterrichtszwecken von Lehrkräften gedruckt, kopiert,<br />

gescannt gespeichert und auch in Auszügen verwendet werden. Es steht unter<br />

http://www.rudolf-arnheim-akademie.de/aesthesis.html zum Download zur Verfügung.<br />

Jegliche weitere Verbereitung der Originaldatei über andere digitale Plattformen (z.B.<br />

dropbox, moodle, clouds, facebook, etc.) darf nur mit der ausdrücklichen Genehmingung<br />

der Rudolf-Arnheim-Akademie e.V. erfolgen.<br />

Herausgeber:<br />

Rudolf-Arnheim-Akademie e.V.<br />

Autorin:<br />

StD‘ Frauke Arnold, 2016<br />

Rudolf-Arnheim-Akademie<br />

Weiterbildung • Wissenschaft • Forschung • für ästhetische Erziehung