revista neogranadina.indd - UMNG

revista neogranadina.indd - UMNG

revista neogranadina.indd - UMNG

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA<br />

VOLUMEN 22-1<br />

Sitio web: www.umng.edu.co/www/section-3938,jsp<br />

e-mail: <strong>revista</strong>ing@unimilitar.edu.co<br />

Se encuentra registrada en los siguientes índices y bases<br />

de datos: Índice Bibliográfico Nacional (IBN) categoría B<br />

(Colombia); Latindex (México); Dialnet (España); Redalyc<br />

(México); Ulrich`s (E.U.); Fuente Académica - EBSCO<br />

(México), ProQuest (E.U.), Índice Actualidad Iberoamericana<br />

(Chile). Scientific Electronic Library Online SciELO (Colombia).<br />

Sistema Regional de Información<br />

en línea para Revistas Científicas<br />

de América Latina, el Caribe, España y Portugal<br />

DIRECTOR<br />

Jesús Ernesto Villarreal Silva, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

EDITORA<br />

Colombia<br />

Luz Elena Santaella Valencia, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

COMITÉ EDITORIAL<br />

Leonardo Solaque Guzmán, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Óscar F. Avilés Sánchez, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Oscar Reyes Ortíz, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Adela Tatiana Rodríguez Chaparro, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Álvaro Chávez Porras, Ph.D.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

César Alberto Collazos Ordóñez, Ph.D.<br />

Universidad del Cauca<br />

Popayán, Colombia.<br />

Flavio Augusto Prieto Ortíz, Ph.D.<br />

Universidad Nacional de Colombia<br />

Manizales, Colombia.<br />

Fabiola Angulo García, Ph.D.<br />

Universidad Nacional de Colombia.<br />

Manizales, Colombia.<br />

Germán Guerrero Pino, Ph.D.<br />

Universidad del Valle<br />

Cali, Colombia.<br />

Patricia Torres Lozada, Ph.D.<br />

Universidad del Valle<br />

Cali, Colombia.<br />

Adriana H. Martínez Reguero, Ph.D.,<br />

Universidad Politécnica de Cataluña<br />

Barcelona, España.<br />

Juan Gabriel Aviña Cervantes, Ph.D.<br />

Universidad de Guanajuato<br />

Salamanca, Guanajuato. México.<br />

Edmundo Pablo Leiva Lobos, Ph.D<br />

Universidad de Santiago de Chile<br />

Santiago de Chile, Chile.<br />

Gianni Pezzotti Escobar, Ph.D.<br />

Consiglio Nazionale delle Ricerche<br />

Monterotondo scalo, Roma, Italia.<br />

Rodolfo García Rodríguez, Ph.D.<br />

Universidad de Talca<br />

Curicó, Chile.<br />

Xavier Salueña Berna, M.Sc.<br />

Universidad Politécnica de Cataluña<br />

Terrassa, España.<br />

COMITÉ CIENTÍFICO<br />

Arnoldo E. Delgado Tobón, M.Sc.<br />

Universidad Libre<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Caori Patricia Takeuchi Tam, M.Sc.<br />

Universidad Nacional de Colombia<br />

Bogotá, Colombia.<br />

César A. López Bello, M.Sc.<br />

Universidad Distrital F. José de Caldas<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Hugo A. Rondón Quintana, Ph.D.<br />

Universidad Distrital F. José de Caldas<br />

Bogotá, Colombia.

Jairo Humberto Torres Acosta, Ph.D.<br />

Universidad Distrital F. José de Caldas<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Jesús A. Delgado Rivera, Ph.D.<br />

Universidad Nacional de Colombia<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Jorge A. Rodríguez Ordoñez, Ph.D.<br />

Pontificia Universidad Javeriana<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Juan Manuel Moreno Murillo, M.Sc.<br />

Universidad Nacional de Colombia<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Nelson Obregón Neira, Ph.D.<br />

Pontificia Universidad Javeriana<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Patricia Morales Espinosa, M.Sc.<br />

Pontificia Universidad Javeriana<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Pedro R. Vizcaya Guarín, Ph.D.<br />

Pontificia Universidad Javeriana<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Silvia Caro Spinel, Ph.D.<br />

Universidad de los Andes<br />

Bogotá, Colombia.<br />

ASESOR COMITÉ EDITORIAL<br />

Ernesto L. Ravelo Contreras.<br />

COLABORADORES<br />

Byron Alfonso Pérez Gutiérrez, M.Sc.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Nancy Margarita Castro Rincón.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

CORRECCIÓN DE ESTILO<br />

Maria Cristina Vega de Ciceri, M.Sc.<br />

Universidad Militar Nueva Granada<br />

Bogotá, Colombia.<br />

Lic. Eleanor Yael Vargas Puello.<br />

Universidad Pedagógica Nacional<br />

Bogotá, Colombia.<br />

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN<br />

ALVI Impresores Ltda.<br />

Carrera 68G Nº. 64 A-31<br />

Bogotá, Colombia.<br />

PARES EVALUADORES VOLUMEN 22-1<br />

Dra. Carina Soledad González González (Esp)<br />

Dra. María Francisca Rosique Contreras (Esp)<br />

Dra. María Isabel Sánchez de Rojas Gómez (Esp)<br />

Dra. María Victoria Borrachero Rosado (Esp)<br />

Dra. Angélica González Arrieta (Esp)<br />

Dra. Ángela Barrios Padura (Esp)<br />

Dra. Rosa María Gil Iranzo (Esp)<br />

Dra. Fernanda Julia Gaspari (Arg)<br />

Dra. Sonia Patricia Brühl (Arg)<br />

Dra. Rosa de las Mercedes Vera Aravena (Chi)<br />

Dra. Rosa del Carmen Miranda Guardiola (Mex)<br />

Dra. Florina Ramírez Vives (Mex)<br />

Dra. Susana Abigail Salinas de Romero (Ven)<br />

Dr. Fernando López Vera (Esp)<br />

Dr. Julián Pindado Pindado (Esp)<br />

Dr. José María Monzó Balbuena (Esp)<br />

Dr. Mariano González Cortina (Esp)<br />

Dr. Antonio Gallardo Izquierdo (Esp)<br />

Dr. Ramón Zaera Polo (Esp)<br />

Dr. José Carlos Robredo Sánchez (Esp)<br />

Dr. Andrés Martínez de Azagra Paredes (Esp)<br />

Dr. Juan Ángel Mintegui Aguirre (Esp)<br />

Dr. Vicente Amigó Borrás (Esp)<br />

Dr. José María Bastidas (Esp)<br />

Dr. Arturo Francisco Chica Pérez (Esp)<br />

Dr. Jesús Cepeda Riaño (Esp)<br />

Dr. Eduardo García Ortiz (Esp)<br />

Dr. Juan Martin García (Esp)<br />

Dr. José Ignacio Santos Martín (Esp)<br />

Dr. Miguel Ángel Manzanedo del Campo (Esp)<br />

Dr. Juliá Cufí Sobregrau (Esp)<br />

Dr. Enrique Cabello Pardos (Esp)<br />

Dr. Antonio Pulido Bosch (Esp)<br />

Dr. Fernando López Vera (Esp)<br />

Dr. Rafael Val Segura (Mex)<br />

Dr. Enrique Manuel López Cuéllar (Mex)<br />

Dr. Eduardo Javier Moreno Valenzuela (Mex)<br />

Dr. Juan Gabriel Aviña Cervantes (Mex)<br />

Dr. Fernando Paz Pellat (Mex)<br />

Dr. Khalidou M. Bâ (Mex)<br />

Dr. Juan Manuel Sánchez Yánez (Mex)<br />

Dr. Marco Antonio Martínez Cinco (Mex)<br />

Dr. Pedro Quinto Diez (Mex)<br />

Dr. David Morillón Gálvez (Mex)<br />

Dr. Carlos Miguel Soria (Arg)<br />

Dr. José Guillermo Etse (Arg)<br />

Dr. Fabio Oscar Peluso (Arg)<br />

Dr. Fernando Augusto Saraiva (Bra)<br />

Dr. Julio Martin Duarte Carvajalino (Col)<br />

Dr. Oscar Jaime Restrepo Baena (Col)<br />

Dr. Adolfo La Rosa Toro Gómez (Per)<br />

M.Sc. Rebeca Sánchez (Ven)<br />

M.Sc. Miguel Ángel Rosa (Arg)<br />

M.Sc. Arturo Rey León (Mex)<br />

Esp. Luis Miguel Gómez López (Esp)

CONTENIDO<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON CATALIZADOR<br />

DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CEMENT PASTES ADDING A FLUID CATALYTIC CRACKING RESIDUE<br />

(FCC) AND METAKAOLIN (MK)........................................................................................................<br />

Janneth Torres Agredo<br />

Silvia Izquierdo García<br />

Jenny Trochez Serna<br />

Ruby Mejía de Gutiérrez<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA<br />

A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBRO REFORZADOS CON ACERO<br />

EXPLORING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF STEEL<br />

FIBER-REINFORCED CONCRETE......................................................................................................<br />

Luis Octavio González Salcedo<br />

Aydée Patricia Guerrero Zúñiga<br />

Silvio Delvasto Arjona<br />

Adrián Luis Ernesto Will<br />

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LADRILLOS MACIZOS CERÁMICOS PARA<br />

MAMPOSTERÍA<br />

MECHANICAL & PHYSICAL PROPERTIES OF SOLID, MASONRY CERAMIC BRICKS................................<br />

Nelson Afanador García<br />

Gustavo Guerrero Gómez<br />

Richard Monroy Sepúlveda<br />

ALTERNATIVAS PARA FORTALECER LA VALORIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES<br />

EN PLANTAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS<br />

ALTERNATIVES TO STRENGTHEN VALUATION OF RECYCLABLE MATERIAL AT SOLID-WASTE<br />

MANAGEMENT PLANTS IN SMALL TOWNS..................................................................................<br />

Fanor Alirio Victoria Calambas<br />

Luís Fernando Marmolejo Rebellón<br />

Patricia Torres Lozada<br />

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DEL NÚMERO DE CURVA Y SU<br />

INCERTIDUMBRE MENSUAL EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ<br />

IDENTIFYING PARAMETERS OF A CURVE MODEL NUMBER AND MONTHLY UNCERTAINTY AT<br />

BOGOTA UPPER BASIN...........................................................................................................<br />

Jorge Luis Corredor Rivera<br />

Víctor Manuel Peñaranda Vélez<br />

RECUBRIMIENTOS DE VC Y NbC PRODUCIDOS POR DRT: TECNOLOGÍA ECONÓMICA,<br />

EFICIENTE Y AMBIENTALMENTE LIMPIA<br />

VC AND NBC COATINGS PRODUCED BY TRD – AN ENVIRONMENTALLY CLEAN, INEXPENSIVE AND<br />

EFFECTIVE TECHNOLOGY.................................................................................................................<br />

Fabio Enrique Castillejo Nieto<br />

Jhon Jairo Olaya Flórez<br />

CONTROL BACKSTEPPING DE UN ROBOT SCARA CON INCERTIDUMBRE PARAMÉTRICA<br />

A BACKSTEPPING CONTROL FOR SCARA ROBOT BASED ON PARAMETRIC UNCERTAINTY ..................<br />

Víctor Hugo Mosquera Leyton<br />

Óscar Andrés Vivas Albán<br />

Página<br />

7<br />

19<br />

43<br />

59<br />

75<br />

95<br />

107

RECONOCIMIENTO DE TEXTURAS EN IMÁGENES DE PROYECTILES: UN APORTE A LA<br />

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ARMAS<br />

AN IMAGE AMMUNITION TEXTURE RECOGNITION – A CONTRIBUTION TO AN AUTOMATIC<br />

WEAPON IDENTIFICATION..............................................................................................................<br />

Jeison Méndez García<br />

Jorge Hernando Rivera Piedrahita<br />

José Adalberto Soto Mejía<br />

VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS: TEORÍAS Y PROPUESTAS PARA EL APRENDIZAJE EN GRUPO<br />

EDUCATIONAL VIDEOGAMES: THEORIES AND PROPOSALS FOR GROUP LEARNING..................<br />

Natalia Padilla Zea<br />

César Alberto Collazos Ordoñez<br />

Francisco Luís Gutiérrez Vela<br />

Nuria Medina Medina<br />

COMUNICACIÓN ENTRE UN ESCÁNER DEVICENET AUTÓNOMO Y UNA APLICACIÓN<br />

SOFTWARE MEDIANTE MODBUS/TCP<br />

A LINK BETWEEN AN AUTONOMOUS DEVICENET SCANNER AND APPLICATION SOFTWARE<br />

VIA MODBUS/TCP ...........................................................................................................................<br />

Asfur Barandica López<br />

Edwin Andrés León Castro<br />

Erik Javier Bravo Ruano<br />

EVALUACIÓN POR CONTAMINACIÓN EN SUELOS ALEDAÑOS A LOS CEMENTERIOS<br />

JARDINES DEL RECUERDO E INMACULADA<br />

ASSESSMENT BY SOIL POLLUTION BORDERING BURIAL GROUNDS JARDINES DEL RECUERDO<br />

AND INMACULADA, BOGOTA........................................................................................................<br />

Aurora Velasco Rivera<br />

Yudy Marlevis Minota Zea<br />

GUÍA DE AUTORES........................................................................................................................<br />

A GUIDE FOR ARTICLE PUBLICATION.........................................................................................<br />

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS..........................................................................<br />

El Editor y los autores son responsables de los artículos que se publican en este volumen.<br />

Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente y el autor.<br />

Página<br />

123<br />

139<br />

151<br />

165<br />

177<br />

185<br />

191

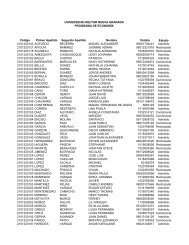

ÍNDICE DE AUTORES<br />

En esta sección se encuentran por orden alfabético el nombre de los autores que han publicado en<br />

el Volumen 22 fascículo 1, correspondiente al primer semestre del año 2012, de la <strong>revista</strong> Ciencia e<br />

Ingeniería Neogranadina.<br />

Nombre del autor Página<br />

A<br />

AFANADOR GARCÍA Nelson..................................................................................................<br />

B<br />

BARANDICA LÓPEZ Asfur.......................................................................................................<br />

BRAVO RUANO Erik Javier......................................................................................................<br />

C<br />

CASTILLEJO NIETO Fabio Enrique..........................................................................................<br />

COLLAZOS ORDOÑEZ César Alberto....................................................................................<br />

CORREDOR RIVERA Jorge Luis..............................................................................................<br />

D<br />

DELVASTO ARJONA, Silvio......................................................................................................<br />

G<br />

GONZÁLEZ SALCEDO Luis Octavio........................................................................................<br />

GUERRERO GÓMEZ Gustavo.................................................................................................<br />

GUERRERO ZÚÑIGA Aydée Patricia........................................................................................<br />

GUTIÉRREZ VELA Francisco Luís............................................................................................<br />

I<br />

IZQUIERDO GARCÍA Silvia......................................................................................................<br />

L<br />

LEÓN CASTRO Edwin Andrés................................................................................................<br />

M<br />

MARMOLEJO REBELLÓN Luís Fernando...............................................................................<br />

MEDINA MEDINA Nuria.........................................................................................................<br />

MEJÍA DE GUTIÉRREZ Ruby...................................................................................................<br />

MÉNDEZ GARCÍA Jeison........................................................................................................<br />

MINOTA ZEA Yudy Marlevis....................................................................................................<br />

MONROY SEPÚLVEDA Richard...............................................................................................<br />

MOSQUERA LEYTON Víctor Hugo........................................................................................<br />

43<br />

151<br />

151<br />

95<br />

139<br />

75<br />

19<br />

19<br />

43<br />

19<br />

139<br />

7<br />

151<br />

59<br />

139<br />

7<br />

123<br />

165<br />

43<br />

107

O<br />

OLAYA FLÓREZ Jhon Jairo.....................................................................................................<br />

P<br />

PADILLA ZEA Natalia..............................................................................................................<br />

PEÑARANDA VÉLEZ Víctor Manuel........................................................................................<br />

R<br />

RIVERA PIEDRAHITA Jorge Hernando....................................................................................<br />

S<br />

SOTO MEJÍA José Adalberto..................................................................................................<br />

T<br />

TORRES AGREDO Janneth.....................................................................................................<br />

TORRES LOZADA Patricia........................................................................................................<br />

TROCHEZ SERNA Jenny.........................................................................................................<br />

V<br />

VELASCO RIVERA Aurora........................................................................................................<br />

VICTORIA CALAMBAS Fanor Alirio.........................................................................................<br />

VIVAS ALBÁN Óscar Andrés...................................................................................................<br />

W<br />

WILL Adrián Luis Ernesto........................................................................................................<br />

95<br />

139<br />

75<br />

123<br />

123<br />

7<br />

59<br />

7<br />

165<br />

59<br />

107<br />

19

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL 22-1, PP 7 - 17, BOGOTÁ JUNIO DE 2012, ISSN 0124-8170<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON CATALIZADOR<br />

DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CEMENT PASTES ADDING A FLUID CATALYTIC CRACKING<br />

RESIDUE (FCC) AND METAKAOLIN (MK)<br />

Janneth Torres Agredo<br />

Ing, Materiales, Ph.D., Profesora Asociada, Facultad de Ingeniería y Administración,<br />

Grupo de Investigación Materiales y Medio Ambiente GIMMA.<br />

Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Colombia.<br />

jtorresa@unal.edu.co<br />

Silvia Izquierdo García<br />

Ing. Materiales, estudiante de Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Materiales.<br />

Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación Materiales Compuestos GMC.<br />

Universidad del Valle, Cali, Colombia.<br />

silvia8627@hotmail.com<br />

Jenny Trochez Serna<br />

Ing. Materiales, estudiante de Doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Materiales.<br />

Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación Materiales Compuestos GMC.<br />

Universidad del Valle, Cali, Colombia.<br />

Jenny.trochez@hotmail.com<br />

Ruby Mejía de Gutiérrez<br />

Química, Ph.D., Profesora Titular, Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación Materiales<br />

Compuestos GMC (CENM). Universidad del Valle, Cali, Colombia.<br />

rudeguti@hotmail.com<br />

Fecha de recepción: 13 de septiembre de 2011<br />

Fecha de aprobación: 13 de mayo de 2012<br />

RESUMEN<br />

Este artículo es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es evaluar el desempeño<br />

de un residuo de una refinería de petróleo, como adición al cemento Portland con el fin de<br />

establecer la viabilidad de su aplicación en materiales de construcción. Este residuo denominado<br />

catalizador usado a partir del proceso de craqueo catalítico (fCC) procede de las unidades de<br />

ruptura catalítica en lecho fluido y está compuesto principalmente por sílice y alúmina. Se analizó<br />

7

8<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON<br />

CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

la hidratación en pastas de cemento adicionadas con el fCC, y se hizo una comparación con la<br />

adición de metacaolín (mk). Para realizar el estudio, se prepararon pastas de cemento Portland<br />

Ordinario (oPC), adicionadas en porcentajes del 10 y 20% de fCC y mk como reemplazo de cemento.<br />

La actividad puzolánica de las adiciones y el tipo de productos de hidratación se determinaron<br />

mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRx) y del análisis termogravimétrico (Tg/DTg). Como<br />

fases principales del proceso de hidratación en las pastas adicionadas con fCC se encontraron<br />

silicatos cálcicos hidratados (CSh), aluminatos cálcicos hidratados (CAh), y silico-aluminatos cálcicos<br />

(CASh), productos similares a los obtenidos en pastas adicionadas con metacaolín.<br />

Palabras clave: residuo de catalizador, metacaolín, hidratación, actividad puzolánica.<br />

ABSTRACT<br />

This paper is part of a research project where the performance as addition to the Portland cement<br />

of a residue from an oil company is assessed in order to establish viability of building materials.<br />

This waste –called Fluid Catalytic Cracking residue (fCC) – is derived from fluidized-bed, catalytic<br />

cracking units and its composition is primarily determined by alumina and silica. The hydration<br />

process of cement pastes adding fCC is analyzed but results are compared against metakaolin<br />

addition. Ordinary Cement Portland (oPC) pastes were elaborated using 10 and 20 percent of<br />

fCC and mk as a weight cement replacement. The pozzolanic activity of additions and hydration<br />

products type were determined by X-ray diffraction (xRD) and thermo gravimetric analysis (Tg/<br />

DTg). The main phases in the fCC-blended cement system were calcium silicate hydrates (CSh gel),<br />

calcium aluminate hydrates (CAh) and calcium aluminosilicate hydrates (CASh), akin to products<br />

based on metakaolin blended pastes.<br />

Keywords: catalyst residue, metakaolin, hydration, pozzolanic work.<br />

INTRODUCCIÓN<br />

El residuo de catalizador del proceso de craqueo catalítico (FCC), es un desecho industrial que<br />

resulta de las refinerías de petróleo en las unidades de ruptura catalítica en lecho fluido. Este<br />

material sólido está conformado principalmente por un componente activo tal como la zeolita<br />

tipo Y, que es un aluminosilicato cristalino y microporoso constituido por tetraedros de [SiO 4 ] 4- y<br />

[AlO 4 ] 5- . La actividad catalítica de estos materiales es limitada y una vez se hayan consumido,<br />

deben ser reemplazados por catalizadores nuevos y como consecuencia, se generan cantidades<br />

significativas de residuo y aparece el problema de su disposición [1]. Se ha comprobado que el<br />

FCC es un material de carácter puzolánico muy activo, es decir, posee la capacidad de reaccionar<br />

con el hidróxido de calcio liberado en la hidratación del cemento Portland y formar compuestos<br />

de carácter hidráulico. Por lo tanto, la adición de este residuo al cemento, presenta ventajas desde<br />

el punto de vista mecánico y durable [2–6].<br />

JANNETH TORRES AGREDO, SILVIA IZQUIERDO GARCÍA, JENNY TROCHEZ SERNA, RUBY MEJÍA DE GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

Una puzolana también de tipo alumínico, considerada de alta reactividad que actualmente está<br />

siendo utilizada en la producción de concretos de alto desempeño, es el Metacaolín (MK), que se<br />

produce por la calcinación de la caolinita pura (Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O), en un rango de temperatura<br />

determinado que por lo general oscila entre 600 y 800°C [7, 8]. Cuando el MK se adiciona al<br />

cemento, les concede excelentes propiedades a los morteros y concretos, pues incrementa<br />

las resistencias mecánicas y mejora el desempeño en cuanto a la durabilidad ya que reduce la<br />

permeabilidad y la porosidad capilar, incrementa las resistencias frente al ataque químico y además,<br />

puede prevenir la reacción árido álcali [9-19]. Los principales productos de hidratación de las pastas<br />

de cemento con MK, son silicato cálcico hidratado (CSH), aluminatos cálcicos hidratados (CAH),<br />

y silicoaluminatos cálcicos hidratados (CASH), productos que también se generan en mezclas<br />

cementicias con FCC [20-26].<br />

En el presente trabajo, se muestra una comparación del proceso de hidratación en pastas de OPC<br />

adicionadas en porcentajes del 10 y 20% de FCC y de MK como reemplazo de cemento. Tanto<br />

el FCC como el MK son materiales procedentes de Colombia. Los productos de hidratación se<br />

analizaron a partir de las técnicas de Difracción de Rayos X y Termogravimetría Diferencial.<br />

1. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL<br />

1.1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES<br />

Para el estudio, se usó un residuo de catalizador (FCC), del proceso de craqueo catalítico, procedente<br />

de una empresa petrolera colombiana; y un Metacaolín (MK), que se obtuvo a partir de materias<br />

primas colombianas. Para la producción del MK, un caolín procedente de Antioquia, se sometió a<br />

un tratamiento térmico por un período de dos horas a 700°C a una velocidad de calentamiento<br />

de 10°C/min en horno eléctrico. Estas condiciones fueron determinadas en estudios anteriores<br />

[9]. En la preparación de las pastas, se usó un cemento Portland comercial no-adicionado (OPC),<br />

cuyas características físicas y químicas se incluyen en la Tabla 1, con las características físicas y<br />

químicas del residuo del catalizador del proceso de craqueo catalítico (FCC), y el metacaolín (MK).<br />

Tabla 1. Características químicas y físicas del FCC, MK y del cemento utilizado<br />

CARACTERÍSTICAS<br />

Composición química, %<br />

SiO 2<br />

Al2O3<br />

Fe2O3<br />

CaO<br />

MgO<br />

K2O<br />

TiO2<br />

Pérdidas por ignición<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

FCC MK CEMENTO (OPC)<br />

48,09<br />

41,57<br />

0,91<br />

0,22<br />

0,13<br />

0,09<br />

0,85<br />

2,19<br />

52,57<br />

44,95<br />

1,50<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

0,52<br />

19,81<br />

4,78<br />

4,07<br />

63,57<br />

0,85<br />

0,27<br />

0,22<br />

1,02<br />

9

10<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON<br />

CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

Propiedades físicas<br />

Finura Blaine (m 2 /kg)<br />

Densidad (kg/m 3 )<br />

Tamaño medio de partícula (µm)<br />

--<br />

2.630<br />

28,11<br />

--<br />

2.480<br />

11,99<br />

Índice de actividad puzolánica a 28 días, % (ASTM-C311) 105 111 --<br />

JANNETH TORRES AGREDO, SILVIA IZQUIERDO GARCÍA, JENNY TROCHEZ SERNA, RUBY MEJÍA DE GUTIÉRREZ<br />

395<br />

3.140<br />

20<br />

En la Tabla 1, se observa que el FCC está compuesto mayoritariamente por alúmina y sílice lo<br />

mismo que el MK, en una proporción cercana al 90%, aunque el FCC presentó un tamaño de<br />

partícula superior al MK, vale la pena aclarar que este tamaño de 28,11 µm se obtuvo a partir de<br />

un proceso de molienda, pues su tamaño inicial promedio era de 83 µm. El tamaño de partícula<br />

fue determinado en un granulómetro Laser Mastersizer 2000 marca Malvern. Para la molienda del<br />

FCC, se utilizó un molino con cuerpos moledores cilíndricos marca Gilson Company 764AVM. El<br />

índice de actividad puzolánica, determinado con base en la norma ASTM C311, reportó valores<br />

de 105 y 111% para la adición de FCC y MK, respectivamente.<br />

Intensidad (cps)<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

F<br />

F F<br />

Q Q<br />

K<br />

K<br />

F<br />

K<br />

10 20 30 40 50 60 70<br />

2<br />

a) b)<br />

a)<br />

b)<br />

Q<br />

Figura 1. Difractogramas de Rayos X. a) FCC, b) MK.<br />

(F: faujasita, Q: cuarzo, K: caolinita).<br />

0 10 20 30 40 50 60 70<br />

En la Figura 1, se presentan los difractogramas de Rayos X (DRX), del FCC y el MK, evaluados<br />

en un equipo RX Rigaku RINT 2200. Se aprecia que el FCC es parcialmente amorfo, y se puede<br />

identificar como componentes cristalinos, caolinita (K), cuarzo (Q), y una fase tipo aluminosilicato<br />

sódico hidratado de carácter zeolítico similar a la faujasita (F), de fórmula Na 2 [Al 2 Si 10 O 24 ].nH 2 O,<br />

esta última relacionada a los picos ubicados en 2 Θ = 6.19°, 15.6°, 23.58° [27, 28]. La caolinita<br />

aparece en este tipo de catalizadores de craqueo catalítico, como una matriz inerte [29]. En el MK,<br />

se observa un alto grado de amorficidad caracterizado por el levantamiento de la línea base en la<br />

región 2 Θ = 20 a 30° y la desaparición de los picos correspondientes a la caolinita [30].<br />

Intensidad (cps)<br />

2000<br />

1800<br />

1600<br />

Q<br />

Angulo (2q)

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

La evaluación de la morfología del material se hizo por medio de microscopía electrónica de barrido<br />

(SEM), en un equipo JEOL JSM 6490LV. Las figuras 2a y 2b presentan las imágenes que se tomaron<br />

para el FCC a dos diferentes aumentos; en ellas se puede observar la morfología esférica y la amplia<br />

distribución de tamaño de partículas que presenta el material original, lo mismo que el aspecto del<br />

FCC después de la molienda. Las Figuras 2c y 2d muestran la estructura laminar amorfa del MK.<br />

a) b)<br />

c) d)<br />

Figura 2. Imágenes SEM mostrando a) una vista general del FCC a 250x; b) Aspecto del FCC después de la molienda;<br />

c) y d) Microestructura de MK.<br />

Las muestras de MK y FCC, también fueron caracterizadas por espectroscopía de Infrarrojo FTIR-ATR,<br />

en un equipo Spectrum 100 de Perkin Elmer, en el rango de longitudes de onda de 650 a 4.000 cm-<br />

1; en la Figura 3, se presentan las gráficas correspondientes a la zona 600 a 1.400 cm-1. Se observa<br />

en cada caso, dos bandas ubicadas en 1.055 y 792 cm-1. La primera, de mayor intensidad, puede<br />

ser atribuida a las vibraciones de estiramiento asimétrico del enlace T-O (T= Si y/o Al), mientras que<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

11

12<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON<br />

CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

la banda ubicada cerca de 792 cm-1, se atribuye a enlaces Al-O bien de tetraedros u octaedros<br />

distorsionados y a las vibraciones de estiramiento simétrico del enlace Si-O-Si ó Si-O-Al [31-33].<br />

Figura 3. Espectro Infrarrojo de MK y FCC<br />

1.2. ELABORACIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYOS REALIZADOS<br />

Se elaboraron pastas de OPC adicionadas con el residuo FCC en porcentajes de 0% (pasta de<br />

referencia), 10 y 20%, con respecto de la cantidad de cemento, con una relación agua/cementante<br />

(a/C), de 0.3. Para el caso del MK, se elaboraron pastas al 10 y 20% de adición, con una relación<br />

a/C de 0.45; las relaciones agua/cementante fueron tomadas a partir del ensayo de consistencia<br />

normal (norma NTC 110); en este caso, se presentó mayor demanda de agua para las muestras<br />

adicionadas con MK. Las pastas fueron curadas a las edades de 7 y 28 días, a una temperatura<br />

de 25°C y una humedad relativa del 95%. Al cumplir el tiempo de curado, las pastas fueron<br />

molidas y sometidas a un proceso de congelamiento con acetona y etanol, para detener su<br />

proceso de hidratación. La evaluación del proceso de hidratación se realizó aplicando la técnica<br />

de Termogravimetría Diferencial (DTG), y la técnica de Difracción de Rayos X (DRX).<br />

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN<br />

2.1 ANÁLISIS POR TERMOGRAVIMETRÍA DIFERENCIAL (DTG)<br />

En el ensayo por DTG, se utilizó un equipo de análisis termogravimétrico marca TA Instruments SDT Q600,<br />

a una velocidad de calentamiento de 10° C/min, en una atmósfera de nitrógeno, un flujo de 100 ml/min, en<br />

un crisol de alumina. En la Figura 4, se presentan las gráficas para 7 y 28 días de curado, respectivamente.<br />

JANNETH TORRES AGREDO, SILVIA IZQUIERDO GARCÍA, JENNY TROCHEZ SERNA, RUBY MEJÍA DE GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

En general, se aprecian cuatro picos: el pico número 1, ubicado a una temperatura entre 115-120° C,<br />

corresponde a la deshidratación del silicato cálcico hidratado (CSH), y se solapa con el pico 2 (100-180°<br />

C), este último correspondiente a la ettringita. El pico 3 (180-240° C) se atribuye a la presencia de los<br />

aluminatos cálcicos hidratados (CAH), y los silicoaluminatos cálcicos hidratados (CASH). Finalmente,<br />

el pico 4 corresponde a la deshidroxilación de la portlandita [20-22]. Este último disminuye con la<br />

presencia de la adición (FCC, MK), y a medida que aumenta el porcentaje de la misma (FCC: Figuras<br />

4a y 4c) lo cual refleja un consumo en el hidróxido de calcio y por ende, una actividad puzolánica<br />

importante para ambos materiales. A partir de las gráficas, se puede afirmar que los productos de<br />

hidratación de las pastas adicionadas con FCC son muy similares a los reportados por la reacción entre<br />

un metacaolín y un cemento Pórtland; lo anterior coincide con otras investigaciones [20-22].<br />

a) b)<br />

c) d)<br />

Figura 4. Gráficas de DTG para las pastas de OPC adicionadas con FCC y MK:<br />

a) y b) 7 días de curado; c) y d) 28 días de curado<br />

2.2 ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)<br />

El ensayo de DRX se realizó en un Difractómetro de polvo RX Rigaku R-INT 2200. En la Figura 5,<br />

se presentan las gráficas correspondientes para una edad de curado de 28 días. En general, en<br />

todas las pastas evaluadas se encuentran silicatos tricálcicos y bicálcicos procedentes del cemento<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

13

14<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON<br />

CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

sin hidratar. Como productos de hidratación, se encontraron los aluminatos cálcicos hidratados, la<br />

ettringita y la portlandita. En este ensayo, lo mismo que en el ensayo anterior DTG, se evidenció<br />

la disminución del contenido de portlandita.<br />

20% FCC<br />

10% FCC<br />

Patrón<br />

E CA<br />

E<br />

5 10 15 20 25 30<br />

2<br />

C<br />

E<br />

C2<br />

C3<br />

a) b)<br />

Figura 5. Gráficas de DRX para las pastas adicionadas a 28 días de curado. a) FCC, b) MK. E: Ettringita, CA:<br />

CAH10, C: Ca(OH)2, C3: Silicato tricálcico, C2: Silicato bicálcico.<br />

3. CONCLUSIONES<br />

E CA E E<br />

5 10 15 20 25 30<br />

A partir de los resultados, se concluyó que el residuo de catalizador de craqueo catalítico<br />

evaluado, presenta una alta reactividad que se vio reflejada en el consumo del hidróxido de calcio<br />

proveniente de la hidratación del cemento; este comportamiento mejoró con el porcentaje de<br />

adición y el tiempo de curado.<br />

En la evaluación del proceso de hidratación del FCC con cemento, se encontraron como principales<br />

productos el gel de CSH, la ettringita, el CAH y el CASH, componentes similares a los reportados<br />

en el sistema MK-Cemento.<br />

Con los resultados obtenidos, se comprobó la efectividad puzolánica del residuo FCC, lo cual<br />

corrobora las ventajas de su aplicación en morteros y concretos.<br />

Es importante anotar, que la utilización de este material tiene un efecto ambiental doble, debido<br />

a la posible disminución en el consumo de cemento y el uso que se le puede dar a un residuo<br />

industrial, que en la actualidad está siendo dispuesto en rellenos. En especial para Colombia,<br />

esta aplicación es importante, al permitir la valorización de este residuo industrial y su potencial<br />

aplicación en el sector de la construcción.<br />

JANNETH TORRES AGREDO, SILVIA IZQUIERDO GARCÍA, JENNY TROCHEZ SERNA, RUBY MEJÍA DE GUTIÉRREZ<br />

C<br />

2q<br />

C3<br />

C2<br />

20% MK<br />

10% MK<br />

Patron

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />

[1] Gary J.H., y Handwerk G., (2003). Refino de Petróleo. Reverté, Barcelona. 392 p.<br />

[2] Soriano M.L., (2007). Nuevas aportaciones en el desarrollo de materiales cementantes con<br />

residuo de catalizador de craqueo catalítico (FCC); Trabajo de grado (Doctorado). Universidad<br />

Politécnica de Valencia; Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de<br />

Ingeniería Civil. España, 384 p.<br />

[3] Payá J., Monzó J., and Borrachero M., (2001). Physical, chemical and mechanical properties<br />

of fluid catalytic cracking catalyst residue (FC3R) blended cements. En: Cement and Concrete<br />

Research, Vol. 31, pp. 57-61.<br />

[4] Antiohos S.K., Chouliar E., and Tsimas S., (2006). Re-use of spent catalyst from oil-cracking<br />

refineries as supplementary cementing material. En: China Particuology, Vol. 4 (2), pp. 73-76.<br />

[5] Torres J., Baquero E., and Silva A., (2009). Evaluación de la actividad puzolánica de un residuo<br />

de la industria del petróleo. En: Revista Dyna, Año 76. Vol. 158, pp. 49-53.<br />

[6] Trochez J., Torres J., y Mejía de Gutiérrez R., (2010). Estudio de la hidratación de pastas de cemento<br />

adicionadas con catalizador de craqueo catalítico usado (FCC) de una refinería colombiana. En:<br />

Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, Vol. 55, pp. 26-34.<br />

[7] Shvarzman A. et al., (2003). The effect of dehydroxilation/amorphization degree on<br />

pozzolanic activity of kaolinite. En: Cement and Concrete Research, Vol. 33, pp. 405-416.<br />

[8] Rahier H., Wullaert B., and Van Mele B., (2000). Influence of the degree of dehydroxilation of<br />

Kaolinite on the properties of aluminosilicate glasses. En: Thermal Analysis Calorimetry, Vol.<br />

62, pp. 417-427.<br />

[9] Mejía de Gutiérrez R., Torres J., y Guerrero C.E., (2004). Análisis del proceso térmico de<br />

producción de una puzolana. En: Materiales de Construcción, Vol. 54 (274), pp. 65-72.<br />

[10] Torres J., Mejía de Gutiérrez R., y Puertas F., (2007). Efecto de la temperatura de tratamiento<br />

de un caolín en la permeabilidad a cloruros de morteros adicionados. En: Materiales de<br />

Construcción, Vol. 57 (285), pp. 35-43.<br />

[11] Mejía de Gutiérrez R., Torres J., Vizcayno C., and Castello R., (2008). Influence of the<br />

calcination temperature of kaolin on the mechanical properties of blended mortars and<br />

concretes. En: Clay Minerals, Vol. 43, pp. 177–183.<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

15

16<br />

ESTUDIO COMPARATIVO DE PASTAS DE CEMENTO ADICIONADAS CON<br />

CATALIZADOR DE CRAQUEO CATALÍTICO USADO (FCC), Y METACAOLIN (MK)<br />

[12] Batis G., Pantazopoulou P., Tsivilis S., and Badogiannis E., (2005). The effect of metakaolin on the<br />

corrosion behaviour of cement mortars. En: Cement and Concrete Composites, Vol. 27, pp. 125-130.<br />

[13] Courard L. et al., (2003). Durability of mortars modified with metakaolin. En: Cement and<br />

Concrete Research, Vol. 33, pp. 1473-1479.<br />

[14] Frías M., and Cabrera J., (2000). Pore size distribution and degree of hydration of metakaolincement<br />

pastes. En: Cement and Concrete Research, Vol. 30, pp. 561-569.<br />

[15] Mejía de Gutiérrez R., Delvasto S., y Talero R., (2000). Una nueva puzolana para materiales<br />

cementicios de elevadas prestaciones. En: Materiales de Construcción, Vol. 50 (260), pp. 5-12.<br />

[16] Poon C., Azhar S., Anson M., and Wong Y., (2003). Performance of metakaolin concrete at<br />

elevated temperatures. En: Cement and Concrete Composites, Vol. 25, pp. 83-89.<br />

[17] Razak H.A., and Wong H.S., (2005). Strength estimation model for high-strength concrete<br />

incorporating metakaolin and silica fume. En: Cement and Concrete Research, Vol. 35, pp.<br />

688-695.<br />

[18] Boddy A., Hooton R.D., and Gruber K.A., (2001). Long-Term Testing of the Chloridepenetration<br />

Resistance of Concrete Containing High-Reactivity Metakaolin. En: Cement and<br />

Concrete Research, Vol. 31, pp. 759-765.<br />

[19] Asbridge A.H., Chadbourn G.A., and Page C.L., (2001). Effects of Metakaolin and the<br />

Interfacial Zone on the Diffusion on chloride ions through Cement Mortars. En: Cement and<br />

Concrete Research, Vol. 31, pp. 1567-1572.<br />

[20] Payá J., Monzó J., Borrachero M., and Velázquez S., (2004). Chemical activation of<br />

pozzolanic reaction of fluid catalytic cracking residue (FC3R) in lime pastes: thermal analysis.<br />

En: Advances in Cement Research, Vol. 19, pp. 123-130.<br />

[21] Payá J., Monzó J., Borrachero M., Velázquez S., (2007). The chemical activation of pozzolanic<br />

reaction of fluid catalytic cracking catalyst residue (FC3R) in lime pastes. En: Advances in<br />

Cement Research, Vol. 19, pp. 9-16.<br />

[22] Payá J., Monzó J., Borrachero M., and Velázquez S., (2003). Evaluation of the pozzolanic<br />

activity of fluid catalytic cracking catalyst residue (FC3R), Thermogravimetric analysis studies<br />

on FC3R-Portland cement pastes. En: Cement and Concrete Research, Vol. 33, pp. 603-609.<br />

[23] Massazza F., (1993). Pozzolanic cements. En: Cement and Concrete Composites, Vol. 15,<br />

pp. 185-214.<br />

JANNETH TORRES AGREDO, SILVIA IZQUIERDO GARCÍA, JENNY TROCHEZ SERNA, RUBY MEJÍA DE GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

[24] Frías M., and Cabrera J., (2001). Influence of MK on the Reaction Kinetics in MK/lime and Mkblended<br />

cement systems at 20ºC. En: Cement and Concrete Research, Vol. 31, pp. 519-527.<br />

[25] Murat M., (1983). Hydration reaction and hardening of calcined clays and related minerals.<br />

I. Preliminary investigation on metakaolinite. En: Cement and Concrete Research, Vol. 13 (2),<br />

pp. 259-266.<br />

[26] Torres J., Mejía de Gutiérrez R., Castelló R., y Vizcayno C., (2008). Proceso de hidratación de<br />

pastas de OPC adicionadas con caolín tratado térmicamente. En: Revista de la Facultad de<br />

Ingeniería Universidad de Antioquia, Vol. 43, pp. 77-85.<br />

[27] Nan S., Hung-Yuan F., Zong-Huei Ch., and Fu-Shung L., (2000). Reuse of waste cataysts from<br />

petrochemical industries for cement substitution. En: Cement and Concrete Research, Vol.<br />

30, pp. 1773-1783.<br />

[28] Yun-Sheng T., Chen-Lin H., and Kung-Chung H., (2005). The pozzolanic activity of a calcined<br />

waste FCC catalyst and its effect on the compressive strength of cementitious materials. En:<br />

Cement and Concrete Research, Vol. 35, pp. 782-787.<br />

[29] Falabella E., (1993). Papel das Zeolitas em Catalizadores de Craqueamiento. En: Programa<br />

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED. Catalizadores y<br />

Absorbentes. Tamices Moleculares. Primer Curso Iberoamericano. Subprograma V. Red<br />

Temática VA.<br />

[30] Kakali G, Perraki T., Tsivilis S., and Badogiannis E. J., (2001). Thermal treatment of kaolin: the<br />

effect of mineralogy on the pozzolanic activity. En: Applied Clay Science, Vol. 20, pp. 73-80.<br />

[31] Lee W.K.W., y Van Deventer J.S.J, (2003). Use of infrared Spectroscopy to study<br />

Geopolimerization of heterogeneous Amorphous Aluminosilicates. Langmuir. Vol. 19, pp<br />

8726-8734.<br />

[32] Rahier H., Wullaert B., and Van Mele B., (2000). Influence of the degree of dehydroxilation<br />

of Kaolinite on the properties of aluminosilicate glasses. En: Journal Thermal Analysis<br />

Calorimetry, Vol. 62, pp. 417-427.<br />

[33] Prud’homme E., Michaud P., Joussein E., Peyratout C., Smith A., and Rossignol S., (2011).<br />

In situ inorganic foams prepared from various clays at low temperature. En: Applied Clay<br />

Science, Vol. 51, pp. 15–22.<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

17

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL 22-1, PP 19 - 41, BOGOTÁ JUNIO DE 2012, ISSN 0124-8170<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

EXPLORING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ESTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF STEEL<br />

FIBER-REINFORCED CONCRETE<br />

Luis Octavio González Salcedo<br />

Ing. Civil, M.Sc., Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería,<br />

Grupo de Investigación en Materiales y Medio Ambiente.<br />

Facultad de Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira;<br />

Grupo de Materiales Compuestos, Facultad de Ingeniería,<br />

Universidad del Valle, Cali, Colombia,<br />

logonzalezsa@unal.edu.co<br />

Aydée Patricia Guerrero Zúñiga<br />

Ing. Civil, MSc., Ph.D., Profesora Titular, Escuela de Geomática e Ingeniería Civil, Grupo de<br />

Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica y Estructuras Inteligentes,<br />

Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, Colombia,<br />

aydeegzu@univalle.edu.co<br />

Silvio Delvasto Arjona<br />

Ing. Químico, MSc., Ph.D., Profesor Titular, Escuela de Ingeniería de Materiales,<br />

Grupo de Materiales Compuestos, Facultad de Ingeniería,<br />

Universidad del Valle, Cali, Colombia,<br />

silviodelvasto@hotmail.com<br />

Adrián Luis Ernesto Will<br />

Matemático, Ph.D., Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,<br />

Universidad Nacional de Tucumán; Centro de Investigación en Tecnologías Avanzadas de<br />

Tucumán, Universidad Tecnología Nacional – Facultad Regional Tucumán,<br />

San Miguel de Tucumán, Argentina,<br />

awill@herrera.unt.edu.ar, awill@citat.org.ar<br />

Fecha de recepción: 23 de febrero de 2012<br />

Fecha de aprobación: 23 de mayo de 2012<br />

RESUMEN<br />

En diseño y construcción de estructuras de concreto, la resistencia a la compresión a 28 días de curado<br />

es la especificación de control de estabilidad de la obra. La inclusión de fibras como reforzamiento<br />

19

20<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

de la matriz cementicia permite una ganancia en sus propiedades, además de obtener un material<br />

de alto desempeño. En las normativas, se plantean formulaciones predictivas de la resistencia a la<br />

compresión basadas en unos pocos parámetros de composición del concreto, tales como la relación<br />

agua/cemento y el contenido de cemento Portland. Por otra parte, también se han planteado métodos<br />

de diseños de concreto para definir la ponderación de sus materiales componentes, teniendo como<br />

referencia la resistencia a la compresión del concreto simple. Además, las redes neuronales artificiales,<br />

como un símil de las neuronas biológicas, han sido utilizadas como herramientas de predicción de la<br />

resistencia a la compresión en el concreto, también con referencia al concreto simple, sin reforzamiento<br />

con fibras. Los antecedentes en este uso muestran que es interesante desarrollar aplicaciones en los<br />

concretos reforzados con fibras. En el presente trabajo se elaboraron redes neuronales artificiales para<br />

predecir la resistencia a la compresión en concretos reforzados con fibras de acero. Los resultados<br />

de los indicadores de desempeño mostraron que las redes neuronales artificiales elaboradas pueden<br />

realizar una aproximación adecuada al valor real de la propiedad mecánica.<br />

Palabras clave: resistencia a la compresión; concreto reforzado con fibras, fibra de acero,<br />

predicción, inteligencia artificial, redes neuronales artificiales.<br />

ABSTRACT<br />

By designing and building concrete structures, the compressive strength achieved at 28-day curing<br />

typically represents the stability control specification of any work. Furthermore, reinforcing fibers into<br />

the cement based matrix has allowed a gain to their properties, as well as a high performance material.<br />

Technical literature states predictive formulations of compressive strength of concrete in function of<br />

a few composition parameters, such as water/cement ratio and the Portland cement. Also, there<br />

are formulations to find the proportion of the raw materials to get a defined compressive strength,<br />

specifically non-reinforced ordinary concrete. Besides artificial neural networks as a metaphor of<br />

biological neurons have been used as a tool to predict concrete compressive strength. The experience<br />

in this application shows an increasing interest to develop applications using fiber-reinforced concrete.<br />

In this paper, an artificial neural network has been developed to predict the compressive strength of<br />

steel-fiber-reinforced-concrete. The results prove that developed artificial neural networks may perform<br />

an adequate approximation to the actual value of the mechanical property.<br />

Keywords: compressive strength, fiber-reinforced concrete, steel fiber, prediction, artificial<br />

intelligence, artificial neural networks.<br />

INTRODUCCIÓN<br />

El concreto es uno de los más importantes materiales de ingeniería, usado en la construcción de<br />

edificaciones, puentes, túneles y otras estructuras [1]. El concreto es un conglomerado elaborado<br />

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AYDÉE PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA, SILVIO DELVASTO ARJONA, ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

a partir de agregados (finos y gruesos), y cemento con una adecuada y controlada cantidad<br />

de agua, así como de otros componentes denominados adiciones minerales (humo de sílice,<br />

cenizas volantes, escorias y otros materiales puzolánicos), y aditivos químicos (reductores de agua<br />

y agentes inclusores de aire, entre otros) [2]. Una de las propiedades mecánicas que se usa en el<br />

concreto, es la resistencia a la compresión que alcanza en un período de curado de 28 días [1].<br />

La curva esfuerzo–deformación unitaria del concreto, muestra que éste es un material frágil; la<br />

incorporación de fibras como reforzamiento de la matriz cementicia, ha permitido extender el<br />

área de dicha curva más allá de la aparición de la primera grieta y seguir soportando esfuerzos, a<br />

pesar de haber alcanzado su máxima resistencia [3]. Esto se conoce como un comportamiento<br />

cuasi – dúctil que le otorga al material, propiedades adicionales como control de grietas, mayor<br />

durabilidad a agentes corrosivos, adecuado comportamiento en áreas sometidas a vibración,<br />

entre otras, lo plantea Ahmed S.F.U., y Mihashi H. [4].<br />

En el concreto, la resistencia a la compresión está influenciada además de las proporciones de la<br />

mezcla, por la calidad de sus diferentes ingredientes, las condiciones de curado, la relación agua/<br />

cemento, y los métodos de mezclado, transporte, colocación y vibración [1]. La importancia de<br />

la predicción de la resistencia de diseño del concreto antes de los 28 días, ha sido reconocida<br />

en la actual construcción con este material y en el juicio moderno de la ingeniería. Por tal razón,<br />

métodos convencionales basados en desarrollos estadísticos, usando ecuaciones de regresiones<br />

lineales y no lineales, han sido construidos para modelar el problema de la predicción, en los<br />

cuales la alta dependencia no lineal entre sus factores o variables influyentes en la propiedad<br />

mecánica, no ha sido generalmente considerada [5-8].<br />

Esta complejidad conlleva a estimar la resistencia a la compresión del concreto por medio de<br />

la Inteligencia Artificial, que reúne una serie de técnicas informáticas para realizar funciones de<br />

aprendizaje y autocorrección mediante algoritmos o códigos de programación computacional<br />

para resolver diversos problemas, de forma similar a como lo haría el ser humano [9]. Algunos de<br />

los principales paradigmas de la inteligencia artificial entre muchos otros, son las redes neuronales<br />

artificiales, los algoritmos evolutivos y la lógica difusa.<br />

En el campo de la modelación, las redes neuronales artificiales (RNA), son modelos de caja negra<br />

o model-free estimators, desarrollados para resolver problemas en los cuales las relaciones de<br />

los diferentes componentes son complejas, las variables o reglas de relación no son fáciles de<br />

obtener, hay escaso conocimiento, pero sí existe la experiencia de una serie de datos [10]. Estas<br />

redes, también son referidas como redes neuronales, neuro-computacionales, redes conectadas,<br />

procesadores paralelamente distribuidos, etc.; son sistemas inteligentes inspirados en los sistemas<br />

neurales biológicos. Desde el punto de vista funcional, son procesadores de información con un<br />

canal de entrada de información y un canal de salida, con gran capacidad de comunicar y unirse<br />

entre sí, y su unión se denomina sinapsis.<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

21

22<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

Existen diversos estudios antecedentes del uso de RNA para estimar la resistencia a la compresión<br />

en concretos no reforzados con fibras [11-17], donde las variables de entrada se han enfocado<br />

en las cantidades de los componentes de la mezcla, usando la técnica mencionada en concretos<br />

reforzados con fibras. En el presente trabajo, se exploró el uso de RNA en la estimación de la<br />

resistencia de diseño a la resistencia a la compresión en concretos reforzados con fibras de acero,<br />

y se considera la dosificación de la mezcla, y otras características propias de sus componentes.<br />

1. MATERIALES Y MÉTODOS<br />

1.1. REVISIÓN DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS<br />

Redes Neuronales Artificiales. La RNA es un modelo matemático que emula el sistema<br />

neuronal biológico en el proceso de la información, y en cuyo símil, la integración de las neuronas<br />

artificiales se realiza mediante funciones matemáticas que procesan y envían información entre<br />

sí. La información que se transmite a través de las conexiones de la red, se ponderó en pesos de<br />

importancia, para modular así la intensidad de la relación entre neuronas. La fundamentación<br />

matemática para estructurar una RNA, está basada en el Teorema de Kolmogorov [18, 19], de tal<br />

forma que a partir de tres capas (de entrada, oculta y de salida), se puede aproximar cualquier<br />

función continua hasta el nivel deseado [20]. El uso de dos o más capas ocultas hace más<br />

operativa la red porque permite flexibilizar la elección de las funciones de transferencia o disminuir<br />

el número de neuronas [21].<br />

La elaboración de una RNA involucra definir el número de capas ocultas y el número de neuronas<br />

en ellas, el tipo de conexiones entre neuronas, la función de transferencia o respuesta de las<br />

neuronas y el mecanismo de aprendizaje. Con respecto del tipo de conexiones, una tipología es<br />

la feedforward definida por Rumelhart D.E., et al. [22], la cual corresponde a un tipo de estructura<br />

de computación paralela donde muchas pequeñas unidades de cálculo llamadas neuronas, están<br />

masivamente interconectadas con la capa anterior de donde reciben información, y con la capa<br />

posterior hacia donde la transmiten. Sus capas ocultas poseen una función de activación que<br />

limita la salida a un rango cercano y desde esta la capa de salida, puede producir todos los valores<br />

de estimación. La salida de cada capa está representada en la ecuación 1 como:<br />

Y Nx1 = f(Z) = f(W NxM X M,1 +b N,1 ) (1)<br />

Donde, Y es un vector que contiene la salida desde cada una de las N neuronas en una capa<br />

dada, W es la matriz que contiene los pesos sinápticos (importancia), para cada una de las M<br />

salidas para todas las N neuronas, X es el vector que contiene las entradas, b es el vector que<br />

contiene los sesgos (biases), y f es la función de activación. La función de activación no-lineal<br />

corresponde a una función sigmoidea que se expresa en la ecuación 2:<br />

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AYDÉE PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA, SILVIO DELVASTO ARJONA, ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

g (Z) =<br />

1<br />

1+e -z<br />

Siendo Z la expresión dentro del paréntesis de la ecuación 1. La cantidad mínima de neuronas de<br />

las capas ocultas puede obtenerse entre los valores conseguidos a partir de la regla de la pirámide<br />

[23, 24], ecuación 3, y la aplicación del Teorema de Kolmogorov [21], ecuación 4:<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

(2)<br />

k = Redondeo (√n m) (3)<br />

k=2 n+1 (4)<br />

Donde, k es el número de neuronas de la capa oculta, n es el número de neuronas de la capa de<br />

entrada (variables de entrada), y m es el número de neuronas de la capa de salida (variables de la<br />

capa de salida). Un procedimiento muy usado es iniciar una red de prueba con el número mínimo<br />

de neuronas ocultas, y si los resultados no son satisfactorios, se va aumentando progresivamente<br />

su número hasta que el indicador de evaluación sea aceptable [25].<br />

La técnica de aprendizaje de backpropagation consiste en utilizar una optimización basada en<br />

derivadas, donde el error es derivable no sólo en función de los pesos de la capa de salida, sino<br />

también en función de los pesos de la capa oculta, utilizando la regla de la cadena definida en<br />

Hinton G. [25], que permite minimizar el error de entrenamiento de la red neuronal, que es la<br />

diferencia entre los valores calculados por la red neuronal, utilizando un determinado conjunto de<br />

pesos y los valores originales. El error y las correcciones efectuadas a los pesos, se trasladan desde<br />

la capa de salida hacia atrás hasta la capa de entrada, de donde surge su nombre de propagación<br />

hacia atrás. El método de descenso por gradiente o gradiente conjugado, correspondiente<br />

al gradiente conjugado con escalamiento SCG (Scale Conjugate Gradient) [26], sustituye la<br />

búsqueda lineal por un escalamiento de paso, que depende del éxito en la reducción del error<br />

y buen desempeño de la aproximación cuadrática. El método de entrenamiento denominado<br />

Algoritmo de Levenberg-Mardquardt LMA (Levenberg-Marquardt Algorithm) [27], corresponde a<br />

una técnica iterativa que localiza el mínimo de una función que se expresa como la suma de los<br />

cuadrados de funciones no lineales.<br />

Para reconocer patrones, la RNA divide la información en tres grupos, uno de los cuales<br />

es una técnica de división, K-Fold Cross Validation con k = 3, que divide cada base de datos<br />

específica en tres grupos de igual extensión con vectores de información escogidos al azar,<br />

usando alternativamente dos grupos como conjunto de educación de la red (entrenamiento y<br />

prueba), y el tercero como validación [28]. Esta técnica utiliza también, una regulación estadística<br />

bayesiana, elimina los sesgos de elección y entrega una mejor idea de los errores de validación y<br />

de la existencia de valores extremos o atípicos (outliers), que normalmente quedan ocultos por la<br />

división de datos y otros efectos [28].<br />

23

24<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

Dependencia de la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión de los concretos,<br />

depende de la resistencia del mortero (mezcla de cemento, agua y arena), de los efectos que sobre<br />

la mezcla tengan el agregado grueso y la interfase entre estos dos compuestos, del contenido de<br />

aire y de las adiciones minerales. Dentro de las variables influyentes de la resistencia del mortero,<br />

se consideran los contenidos de cemento y agua, y el tipo de cemento [29].<br />

El comportamiento de la zona de transición es influenciada además de la cantidad, por las<br />

características de las partículas del agregado tales como el tamaño, la forma, la textura de la<br />

superficie y el tipo de mineral [29-33]. El efecto del contenido del aire es influenciado por la<br />

cantidad del agente inclusor de aire [29]. Las cantidades de las adiciones de humo de sílice, de<br />

cenizas volantes y de escoria de alto horno, cuando son utilizadas como materiales cementantes<br />

en reemplazo de parte del cemento, influyen en la resistencia a la compresión [29], al igual que<br />

los agentes reductores de agua [34].<br />

Las propiedades del concreto reforzado con fibras, están relacionadas con las propiedades de<br />

la matriz, de las fibras y de la interfase entre los dos componentes, donde se resalta el volumen<br />

de fibra incorporado en la matriz cementicia y un parámetro de adherencia de la fibra [35]. Hay<br />

CERCA de 11 diferentes tipos de fibra disponibles comercialmente [35, 36], Figura 1. La ASTM A<br />

820 provee una clasificación en cuatro tipos, de acuerdo con su fabricación y la JSCE las clasifica<br />

en tres grupos de acuerdo con la forma de su sección transversal [35].<br />

Figura 1. Tipos de fibras de acero, comercialmente disponibles [36] y [37]. De izquierda a derecha, de acuerdo con<br />

los nombres conocidos comercialmente: rectas (lisas), extremos en ganchos, extremos en palas, extremos en perillas,<br />

extremos cónicos, onduladas (corrugadas), en forma de arcos, dentadas, superficie<br />

indentada, irregulares y torsionadas.<br />

1.2. BASE DE DATOS PARA ENTRENAMIENTO DE LA RNA<br />

Se usó una base de datos elaborada a partir de una amplia información disponible sobre<br />

resultados experimentales de ensayos de resistencia a la compresión para diversos diseños<br />

de mezclas, reportados en publicaciones diversas [36-94]. La base de datos se utilizó para<br />

enseñanza, entrenamiento y validación computacional de las redes neuronales artificiales, se<br />

encuentra conformada por 323 registros que constituyen los vectores de información completa<br />

del arreglo matricial de la base de datos para las variables involucradas. La resistencia de diseño<br />

a la compresión presentada en los reportes originales está basada en la metodología del ensayo<br />

estandarizado ASTM C39 [1, 95].<br />

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AYDÉE PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA, SILVIO DELVASTO ARJONA, ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

Para seleccionar las variables de entrada y conformación de los vectores de información (registros de<br />

información), se tuvo en cuenta las consideraciones sobre la dependencia de la resistencia a la compresión<br />

en concretos reforzados con fibras de acero. Para representar la influencia de la forma y la textura de<br />

la superficie, se diferenció entre agregado triturado y de canto rodado. Para el parámetro del agregado<br />

grueso, clasificado en tres grupos, de acuerdo con la afectación sobre las propiedades mecánicas del<br />

concreto, se adaptaron los tipos litológicos para representar la procedencia del agregado [96, 99].<br />

Las 20 variables contenidas en la base de datos, se agruparon en la Tabla 1 así: cemento,<br />

adiciones minerales, agua total, agregados, aire incluido, fibra de acero, y resistencia de diseño a<br />

la compresión. Esta última corresponde a la variable de salida.<br />

Tabla 1. Detalles de las variables incorporadas en la base de datos para el entrenamiento de la Red Neuronal<br />

Artificial, con información de mezclas de concreto reforzadas con fibras de acero<br />

GRUPO CONCEPTO VARIABLE UNIDAD SÍMBOLO<br />

Cementos Cemento<br />

Adiciones<br />

Agua total<br />

Agregados<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

25<br />

REPRESENTACIÓN EN LA<br />

BASE DE DATOS<br />

Cantidad Kg/m 3 C Numérica real<br />

Tipo I<br />

Tipo II<br />

Tipo III<br />

Tipo IV<br />

Tipo V<br />

-<br />

C-1<br />

C-2<br />

C-3<br />

C-4<br />

C-5<br />

[1 0 0 0 0]*<br />

[0 1 0 0 0]*<br />

[0 0 1 0 0]*<br />

[0 0 0 1 0]*<br />

[0 0 0 0 1]*<br />

Humo de Sílice Cantidad Kg/m3 SF Numérica real<br />

Cenizas volantes Cantidad Kg/m3 FA Numérica real<br />

Escoria Cantidad Kg/m3 GBFS Numérica real<br />

Agua Cantidad Kg/m3 W Numérica real<br />

Cantidad Kg/m3 HWR Numérica real<br />

Agente reductor<br />

Arena<br />

Grava<br />

Sin aditivo<br />

Plastificante<br />

Superplastificante<br />

- HWR-P<br />

HWR-SP<br />

[0 0]*<br />

[1 0]*<br />

[0 1]*<br />

Cantidad Kg/m 3 S Numérica real<br />

Lecho de río (canto<br />

rodado)<br />

Cantera (triturado)<br />

-<br />

S-CR<br />

S-TR<br />

[1 0]*<br />

[0 1]*<br />

Cantidad Kg/m 3 G Numérica real<br />

Lecho de río (canto<br />

rodado)<br />

Cantera (triturado)<br />

-<br />

G-CR<br />

G-TR<br />

[1 0]*<br />

[0 1]*<br />

Tamaño máximo mm G-TMA Numérica real<br />

Clase 1<br />

Clase 2<br />

Clase 3<br />

-<br />

LTCA-1<br />

LTCA-2<br />

LTCA-3<br />

[1 0 0]*<br />

[0 1 0]*<br />

[0 0 1]*

26<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

GRUPO CONCEPTO VARIABLE UNIDAD SÍMBOLO<br />

Aire<br />

incluido<br />

REPRESENTACIÓN EN LA<br />

BASE DE DATOS<br />

Agente incluso Cantidad Kg/m 3 AEA Numérica real<br />

Fibra Fibra de acero<br />

Variable a<br />

estimar<br />

Propiedad<br />

mecánica a<br />

estimar<br />

Cantidad Kg/m 3 PPFR Numérica real<br />

Tipo y anclaje:<br />

Sin fibra<br />

Clase 1<br />

Clase 2<br />

Clase 3<br />

Clase 4<br />

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AYDÉE PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA, SILVIO DELVASTO ARJONA, ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL<br />

-<br />

SFR-1<br />

SFR-2<br />

SFR-3<br />

SFR-4<br />

[0 0 0 0]*<br />

[1 0 0 0]*<br />

[0 1 0 0]*<br />

[0 0 1 0]*<br />

[0 0 0 1]*<br />

Longitud mm Lf Numérica real<br />

Relación de aspecto - Lf/Df Numérica real<br />

Resistencia de diseño<br />

a la compresión<br />

MPa f’c Numérica real<br />

*Variables discretas o codificadas, y para cada caso, son mutuamente excluyentes.<br />

1.3. ELABORACIÓN DE LA RNA<br />

En el Laboratorio Computacional del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional<br />

de Tucumán, se elaboró un conjunto de programas con el algoritmo para la RNA usada en la<br />

estimación de la resistencia a la compresión del concreto.<br />

La información recopilada en la base de datos general, fue arreglada para conformar tres<br />

subconjuntos con 214, 312 y 323 vectores de información, respectivamente que a su vez,<br />

constituyeron tres nuevas bases de datos específicas y que relacionan como información de<br />

interés para su estimación, los valores de resistencia a la compresión del concreto (f’c). Como<br />

lenguaje de programación para la escritura del algoritmo de la RNA se usó Matlab ( R); la RNA<br />

se creó, usando la caja de herramientas de redes neuronales del lenguaje mencionado [100],<br />

los vectores de información fueron leídos directamente en el programa en una matriz creada<br />

para almacenar la base de datos. La tipología de la RNA usada corresponde a una red multicapa<br />

(feedforward), y se usó una metodología de educación o aprendizaje de propagación hacia atrás<br />

(backpropagation), se utilizó una técnica de división de datos para enseñanza-entrenamientovalidación<br />

denominada validación cruzada (K-Fold Cross Validation) con k = 3.

DENOMINACIÓN<br />

GENÉRICA<br />

Redes<br />

Configurar variables<br />

Preparar datos<br />

Validación cruzada<br />

Insertar red<br />

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

Tabla 2. Descripción de los módulos que conforman el conjunto de programas<br />

(principal y cinco auxiliares), para el entrenamiento de la RNA<br />

Entrenamiento Simula la RNA.<br />

FUNCIÓN<br />

Carga y entrena las redes neuronales artificiales, y constituye el programa principal<br />

para el entrenamiento de la RNA.<br />

Carga las variables y parámetros necesarios para correr Leave-One-Out-CrossValidation<br />

de la RNA, con un procesamiento previo de los datos utilizados.<br />

Prepara los datos, realiza Leave-One-Out_CrossValidation, hace la división de datos<br />

de Entrenamiento y Validación, y carga los resultados en las variables globales.<br />

Ejecuta la técnica de validación cruzada denominada Leave-One-Out-CrossValidation.<br />

La técnica consiste en elegir un dato del conjunto de chequeo, y todos los<br />

demás datos disponibles son seleccionados como conjunto de entrenamiento. Si el<br />

error de predicción es grande, el dato es evaluado con respecto de su anormalidad,<br />

es decir, si es muy distante de los demás, y es eliminado.<br />

Diseñado como una herramienta para separar exactamente donde está la creación<br />

de la RNA. Esta herramienta permite que con el mismo sistema, se pueda probar<br />

en futuras aplicaciones otros tipos de redes. El objetivo del programa es construir y<br />

entrenar la RNA.<br />

Figura 2. Esquema gráfico de interrelación de los módulos dentro del conjunto de programas<br />

(principal y cinco auxiliares), para entrenar una RNA de estimación de la resistencia a la compresión.<br />

El conjunto de programas se estructuró con 6 módulos, y comprende un programa principal para<br />

entrenar la RNA y cinco programas auxiliares. En la Tabla 2, se hace una breve descripción de la<br />

función de cada módulo y en la Figura 2, se presenta un esquema gráfico de la interrelación de<br />

los módulos dentro del conjunto de programas.<br />

CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL. 22-1<br />

27

28<br />

1.4. ARQUITECTURA DE LA RNA<br />

EXPLORACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA ESTIMAR LA<br />

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, EN CONCRETOS FIBROREFORZADOS CON ACERO<br />

En el presente trabajo, se ha configurado la RNA con una capa de entrada, dos capas ocultas y<br />

una capa de salida. La Tabla 3 muestra para el caso de estudio, las pruebas realizadas en una de<br />

las redes conformadas, para definir el número de neuronas en las capas ocultas, eligiéndose una<br />

red con dos capas ocultas de 50 y 10 neuronas, respectivamente. Para preparar los datos, se eligió<br />

como forma de entrenamiento el método de descenso por gradiente o gradiente conjugado,<br />

correspondiente al gradiente conjugado con escalamiento SCG. Una vez que se ejecutó el<br />

programa principal para la RNA, se eligió como método de entrenamiento el Algoritmo LMA.<br />

Tabla 3. Prueba para la selección del número de neuronas en las dos capas ocultas, usando<br />

como indicador de evaluación el factor de correlación R 2<br />

CONJUNTO ENTRENAMIENTO PRUEBA VALIDACIÓN TOTAL<br />

Arquitectura de la RNA* R 2 R 2 R 2 R 2<br />

[05 05] 1 0,7663 0,8524 0,9236<br />

[10 10] 1 0,5947 0,7979 0,7643<br />

[20 20] 1 0,7103 0,7643 0,9231<br />

[30 30] 1 0,5306 0,6644 0,8711<br />

[40 40] 1 0,6436 0,8939 0,9045<br />

[50 50] 1 0,5832 0,4898 0,7363<br />

[50 40] 1 0,7646 0,7053 0,8361<br />

[50 30] 1 0,6385 0,3361 0,8292<br />

[50 20] 1 0,3835 0,7535 0,7994<br />

[50 10] 1 0,8847 0,9712 0,9573<br />

[50 05] 1 0,9323 0,8107 0,9496<br />

*La arquitectura de la RNA descrito como [k 1 k 2 ] se refiere al número<br />

de neuronas en las dos capas ocultas, respectivamente<br />

1.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA RNA<br />

El desempeño de una RNA se puede evaluar, usando diversas técnicas [101], entre las cuales<br />

la raíz del error promedio cuadrático, RMSE (Root Mean Square Error); el error cuadrático total,<br />

SSE (Sum Square Error); el error relativo promedio, MER (Mean Error Ratio); el error promedio<br />

cuadrático, MSE (Mean Square Error); y el factor de correlación R 2 (R 2 Correlation Factor). En el<br />

presente trabajo, se diseñó la preparación de datos para utilizar como indicador de desempeño<br />

el SSE, mientras que para las fases de aprendizaje (entrenamiento y prueba), y validación de la<br />

RNA se usaron el MSE y el factor R 2 ; adicionalmente, para la simulación del conjunto total de<br />

datos, se usó el factor de correlación R 2 que es reportado en este documento. Los indicadores<br />

mencionados fueron calculados, usando las ecuaciones 5, 6 y 7, así:<br />

LUIS OCTAVIO GONZÁLEZ SALCEDO, AYDÉE PATRICIA GUERRERO ZÚÑIGA, SILVIO DELVASTO ARJONA, ADRIÁN LUIS ERNESTO WILL

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA<br />

Donde, Y t es la salida deseada, O t es la salida obtenida, Ō t es el promedio de las salidas obtenidas<br />

y T es el número de registros tomados en cada fase (aprendizaje y validación), y en la simulación<br />

con el total de la base de datos.<br />

1.6. CONFORMACIÓN DE LAS RNA<br />

SEE = å<br />

MSE =<br />

R<br />

2<br />

= 1-<br />

T<br />

å t=<br />

1<br />

T<br />

åt<br />

T<br />

åt<br />

-<br />

T<br />

O<br />

t 1 t - O<br />

=<br />

( t )<br />

En esta investigación, se elaboraron y se entrenaron tres redes neuronales artificiales, con tipología<br />

multicapa conformada por una de entrada, una primera oculta con 50 neuronas, una segunda<br />

oculta con 10 neuronas, y una de salida con una única neurona correspondiente al valor de la<br />

resistencia de diseño a la compresión. Las variables (neuronas), de entrada y salida en cada red<br />

neuronal artificial elaborada y entrenada, se muestran en la Tabla 4.<br />

Tabla 4. Conformación de las RNA para la estimación de la resistencia de diseño a la compresión<br />

RNA ENTRADAS SALIDA<br />

RNA_1 C, C-i, SF, FA, GBFS, W, HWR, HWR-i, S, S-i, G, G-i, G-TMA, LTCA-i, AEA, SFR, SFR-i, Lf, Lf/Df f’c<br />

RNA_2 C, C-i, SF, FA, GBFS, W, HWR, HWR-i, S, S-i, G, G-i, G-TMA, AEA, SFR, SFR-i, Lf, Lf/Df f’c<br />