Ajuste Psicologico y Salud Mental de la poblacion - Euskal Herriko ...

Ajuste Psicologico y Salud Mental de la poblacion - Euskal Herriko ...

Ajuste Psicologico y Salud Mental de la poblacion - Euskal Herriko ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA<br />

FACULTAD DE PSICOLOGÍA<br />

Departamento <strong>de</strong> Psicología Social y Metodología <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias <strong>de</strong>l Comportamiento<br />

TESIS DOCTORAL<br />

<strong>Ajuste</strong> Psicológico y <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante:<br />

Doctoranda:<br />

Edurne Elgorriaga Astondoa<br />

Influencia <strong>de</strong>l Género y <strong>la</strong> Cultura<br />

Donostia-San Sebastian, 2011<br />

Directora y Co-directora:<br />

Cristina Martínez-Taboada Kutz<br />

Ainara Arnoso Martínez

© Servicio Editorial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong>l País Vasco<br />

<strong>Euskal</strong> <strong>Herriko</strong> Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua<br />

ISBN: 978-84-694-9618-3

A mis padres,<br />

A mi hermano<br />

Y a Luis,<br />

Zuentzat bihotz-bihotzez<br />

3

AGRADECIMIENTOS<br />

Mientras pienso en toda <strong>la</strong> gente que me ha ayudado a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estos años y valoro <strong>la</strong>s<br />

experiencias vividas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que me <strong>de</strong>cidí a estudiar un doctorado, me doy cuenta <strong>de</strong> que el proceso<br />

que he vivido tiene muchos puntos en común con el proceso <strong>de</strong> aculturación que tanto he analizado.<br />

Si bien <strong>la</strong> intensidad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s emociones y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s situaciones es menor, <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> una tesis<br />

doctoral también supone enfrentarse a multitud <strong>de</strong> cambios, noveda<strong>de</strong>s, dificulta<strong>de</strong>s y renuncias.<br />

Aunque por suerte, hay toda una serie <strong>de</strong> aspectos positivos que facilitan el camino y que hacen que<br />

todo el esfuerzo que requiere un trabajo como este merezca <strong>la</strong> pena. Sin duda, el apoyo y el afecto<br />

que <strong>la</strong> gente <strong>de</strong> alre<strong>de</strong>dor me ha mostrado han sido dos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas que con más cariño recuerdo.<br />

Me gustaría empezar los agra<strong>de</strong>cimientos con <strong>la</strong>s personas que pertenecen a mi “nueva<br />

sociedad” y que <strong>de</strong> una manera u otra han contribuido a que me sienta cómoda en este nuevo<br />

espacio.<br />

En primer lugar quiero dar <strong>la</strong>s gracias a mi directora <strong>de</strong> tesis, Cristina Martínez-Taboada, y a<br />

mi codirectora, Ainara Arnoso, por <strong>la</strong> forma en que me recibieron y me acogieron cuando llegué al<br />

<strong>de</strong>partamento. Con vosotras he tenido <strong>la</strong> oportunidad <strong>de</strong> apren<strong>de</strong>r muchas cosas diferentes, tanto <strong>de</strong>l<br />

ámbito académico como <strong>de</strong> los acontecimientos <strong>de</strong>l día a día, que son más importantes. Gracias<br />

Cristina por haber confiado en mí <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el primer día que me conociste y por todos los ánimos y<br />

fuerza que me has transmitido a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> estos años. Ainara, gracias por el apoyo y <strong>la</strong> ayuda que<br />

me has ofrecido a nivel académico, pero sobre todo muchas gracias por los consejos, <strong>la</strong>s<br />

conversaciones, los momentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconexión…, en <strong>de</strong>finitiva, por tu amistad.<br />

También quiero agra<strong>de</strong>cer a <strong>la</strong>s y los investigadores y profesores <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong><br />

Psicología Social y Metodología <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ciencias <strong>de</strong>l Comportamiento, que a través <strong>de</strong> diferentes<br />

proyectos <strong>de</strong> investigación o sustituciones <strong>la</strong>borales, me han prestado su ayuda y me han transmitido<br />

su experiencia y conocimiento. Igualmente, muchas gracias a Inés Marcos, por todas <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s<br />

que nos da y por haber sido tan atenta y cuidadosa todos estos años.<br />

A mis compañeros y compañeras <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamento, gracias por vuestras pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> ánimo y<br />

<strong>de</strong> comprensión. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> este tiempo son muchas <strong>la</strong>s personas que he conocido y con <strong>la</strong>s que<br />

he compartido diferentes vivencias. Des<strong>de</strong> aquí mando un saludo y agra<strong>de</strong>cimiento a quienes vinieron<br />

<strong>de</strong> lejos y se marcharon tras terminar sus proyectos: Maciek, Andrea, Zornitza, Marian, Elza y Diana.<br />

Y como no, gracias a quienes siguen trabajando y luchando por sus ilusiones, y que <strong>de</strong> diferente<br />

manera me han ayudado y apoyado en esta recta final. Eskerrik asko Hiart, An<strong>de</strong>r, Magda, Karina,<br />

Serena, Lorena, Alicia y María José. No puedo terminar este párrafo sin nombrar a dos compañeras y<br />

amigas que han sido especialmente significativas durante este tiempo. Gracias a mi gran compañera<br />

Goretti por <strong>la</strong> ilusión y <strong>la</strong>s ganas que pones en todos los proyectos consiguiendo así que el trabajo<br />

sea más lleva<strong>de</strong>ro y que en general todo parezca más fácil. Mi<strong>la</strong> esker zure adiski<strong>de</strong>tasunagatik. Y<br />

5

por último, muchas gracias a mi gran amiga Nagore porque siempre nuestra amistad ha estado por<br />

encima <strong>de</strong>l trabajo, porque nunca me han faltado tus pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> cariño y consuelo, y especialmente<br />

por todos los momentos <strong>de</strong> nuestras vidas que hemos compartido y que seguiremos compartiendo.<br />

Para <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s entrevistas ha sido imprescindible <strong>la</strong> co<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> diferentes<br />

personas, asociaciones e instituciones. A todas el<strong>la</strong>s muchas gracias por su interés, disponibilidad y<br />

ayuda. En este sentido, quiero <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> importancia que Cruz Roja Guipúzcoa, por medio <strong>de</strong> Elena<br />

y <strong>de</strong> Nekane, ha tenido en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> este trabajo. Gracias a Elena por todas <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s e<br />

importancia que das a <strong>la</strong> investigación, y a Nekane muchísimas gracias por haber sido tan atenta y<br />

generosa conmigo. Asimismo, quiero agra<strong>de</strong>cer a los alumnos y alumnas <strong>de</strong> licenciatura y <strong>de</strong><br />

doctorado que me han ayudado en <strong>la</strong> distribución y realización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s entrevistas. Gracias<br />

especialmente a Mai<strong>de</strong>r, Maria José, Sandra y Félix.<br />

No puedo olvidar <strong>la</strong>s facilida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong> doctora Marie Rose Moro me dio para que realizara<br />

una estancia científica en <strong>la</strong> Universidad 13 <strong>de</strong> París y en el Hospital <strong>de</strong> Avicenne y <strong>de</strong> Cochin.<br />

Gracias a todo el equipo por <strong>la</strong> acogida que me dio a mi llegada al servicio, y especialmente gracias<br />

Marie Rose por enseñarme una forma <strong>de</strong> trabajar con <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante llena <strong>de</strong> respeto y <strong>de</strong><br />

ilusión. Gracias también a Tahar Abbal, por el entusiamo con el que me explicó y mostró su trabajo.<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas que forman parte <strong>de</strong>l entorno <strong>la</strong>boral, han sido muy importantes<br />

aquel<strong>la</strong>s que pertenecen a mi vida personal, a mi “sociedad <strong>de</strong> origen”. Familiares y amigos-as que<br />

sin enten<strong>de</strong>r muy bien a lo que me <strong>de</strong>dicaba o por qué pasaba tanto tiempo trabajando, siempre han<br />

respetado mis encierros y han estado a mi <strong>la</strong>do.<br />

Des<strong>de</strong> aquí quiero recordar a mis amigos y amigas <strong>de</strong> <strong>la</strong> carrera, al “movimiento octubre 98” y<br />

al “Wal<strong>de</strong>n III”, porque aunque hayan pasado los años y el contacto sea menor, siempre tienen<br />

pa<strong>la</strong>bras <strong>de</strong> cariño y <strong>de</strong> animo. Gracias porque siempre que nos juntamos hacéis que vea <strong>la</strong>s cosas<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes perspectivas, porque conseguís que re<strong>la</strong>tivice muchas <strong>de</strong> mis preocupaciones, y<br />

porque me recordáis lo importante y divertido <strong>de</strong> <strong>la</strong> vida.<br />

A mis amigas <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> vida, a mis “Xarbotak”, muchísimas gracias por preocuparos por mí y<br />

por permitir que os hable <strong>de</strong> cuestiones lejanas a vuestra realidad. Siempre me habéis mostrado<br />

comprensión y apoyo en mis <strong>de</strong>cisiones <strong>la</strong>borales. Sin embargo, mi mayor agra<strong>de</strong>cimiento se <strong>de</strong>be a<br />

todos los momentos en los que lo social cobra importancia sobre lo profesional, y olvidamos el trabajo<br />

para dar importancia a <strong>la</strong>s bromas, a <strong>la</strong>s cenas y a los p<strong>la</strong>nes que hacemos cuando estamos juntas.<br />

Gracias a los <strong>de</strong> casa, tanto a los <strong>de</strong> siempre como a mi nueva familia, por preocuparos por<br />

mí, por enten<strong>de</strong>r mis ausencias y silencios, y por animarme cuando más lo necesitaba. A mi hermano<br />

Txomin, muchas gracias porque siempre estas dispuesto a ayudarme en lo que necesite, sin<br />

preguntas y sin esperar nada a cambio. Gracias también porque mis caprichos académicos y mi<br />

forma <strong>de</strong> vida te han obligado a cumplir funciones que me correspondían a mí. Muchas gracias a mi<br />

6

padre y a mi madre por <strong>la</strong> educación y los valores que nos han transmitido. Sin duda vuestro<br />

esfuerzo, vuestras priorida<strong>de</strong>s y vuestra forma <strong>de</strong> ver <strong>la</strong> vida han sido los que han motivado <strong>la</strong><br />

realización y <strong>la</strong> temática <strong>de</strong> esta tesis. Gracias atta, por enseñarme a ver el mundo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes<br />

puntos <strong>de</strong> vista. Y gracias ama, por mostrarme <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> <strong>la</strong> autonomía y <strong>la</strong> igualdad.<br />

Gracias Luis porque sin tu paciencia, comprensión, respeto y ayuda nunca habría logrado<br />

terminar este proyecto. Baina batez ere, mi<strong>la</strong> esker lortzen duzu<strong>la</strong>ko bizitza polita, erreza eta<br />

interesgarriagoa izatea.<br />

Finalmente, muchas gracias a todas <strong>la</strong>s mujeres y los hombres inmigrantes y autóctonos que<br />

han estado dispuestos a co<strong>la</strong>borar y que han compartido una parte <strong>de</strong> su historia y <strong>de</strong> su experiencia<br />

conmigo. Sin vuestro tiempo y ayuda este trabajo no habría sido posible. Muchas gracias, لشكر<br />

جزيل اشكركم, Eskerrik asko.<br />

7

INDICE<br />

Indice<br />

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................17<br />

CAPITULO I. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: CONTEXTO DE ORIGEN Y CONTEXTO<br />

DE RECEPCIÓN ...............................................................................................................21<br />

1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................23<br />

1.1 Cultura y Género en los procesos migratorios........................................................................24<br />

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE ORIGEN Y RECEPTORA.............................30<br />

2.1 Contexto <strong>de</strong> origen, lugar <strong>de</strong> partida.......................................................................................31<br />

2.2 Contexto receptor ...................................................................................................................38<br />

CAPITULO II. PROCESO DE ACULTURACIÓN..................................................................45<br />

1 INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................47<br />

2 DUELO MIGRATORIO......................................................................................................................48<br />

2.1 Características <strong>de</strong>l duelo migratorio .......................................................................................50<br />

2.2 E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l duelo migratorio ............................................................................................51<br />

2.3 Duelo migratorio: influencia <strong>de</strong>l género y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ...........................................................52<br />

3 CHOQUE CULTURAL ......................................................................................................................57<br />

3.1 Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> transición y ajuste cultural a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong>l tiempo..................................................59<br />

3.2 Choque cultural: influencia <strong>de</strong>l género y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura ............................................................62<br />

4 PROCESO DE ACULTURACIÓN .....................................................................................................65<br />

4.1 Definición <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> aculturación ...................................................................................65<br />

4.2 Actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aculturación........................................................................................................68<br />

4.3 Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> cambio comportamental ......................................................................................76<br />

CAPITULO III. AJUSTE PSICOLÓGICO: Estrés y satisfacción con <strong>la</strong> vida.......................85<br />

1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL AJUSTE PSICOLÓGICO.......................................................87<br />

2 ESTRÉS: ORIENTACIONES TRADICIONALES Y ESTRÉS DE ACULTURACIÓN........................88<br />

2.1 Orientaciones tradicionales <strong>de</strong>l Estrés....................................................................................89<br />

2.2 Estrés <strong>de</strong> aculturación: Estrés <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> orientación <strong>de</strong> <strong>la</strong> psicología transcultural.................95<br />

3 BIENTESTAR SUBJETIVO: SATISFACCIÓN CON LA VIDA .......................................................117<br />

3.1 Introducción al concepto <strong>de</strong> bienestar ..................................................................................118<br />

3.2 Satisfacción con <strong>la</strong> vida ........................................................................................................119<br />

CAPITULO IV. SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN INMIGRANTE ........................133<br />

1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................135<br />

2 SALUD MENTAL ............................................................................................................................135<br />

2.1 Definición <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud mental................................................................................................135<br />

9

Indice<br />

10<br />

2.2 Sintomatología Psicológica...................................................................................................137<br />

3 AJUSTE PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL................................................................................140<br />

3.1 Estrés y salud mental ...........................................................................................................141<br />

3.2 Bienestar y salud mental.......................................................................................................148<br />

4 SALUD MENTAL Y PROCESOS MIGRATORIOS .........................................................................150<br />

4.1 Hipótesis o Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> salud mental e inmigración.............................................................151<br />

4.2 <strong>Salud</strong> mental en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante ..............................................................................154<br />

4.3 Influencia <strong>de</strong>l género y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura .....................................................................................160<br />

4.4 Factores explicativos <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Mental</strong> .................................................................................164<br />

CAPITULO V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE LOS<br />

ESTUDIOS .............................................................................................................167<br />

1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................169<br />

2 PRINCIPALES ASPECTOS TEÓRICOS ........................................................................................169<br />

2.1 Proceso <strong>de</strong> aculturación .......................................................................................................169<br />

2.2 <strong>Ajuste</strong> psicológico y <strong>Salud</strong> mental en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante..............................................173<br />

CAPITULO VI. METODOLOGIA ..................................................................................181<br />

1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................183<br />

2 SESGOS Y CRITERIOS ÉTICOS ...................................................................................................183<br />

2.1 Dificulta<strong>de</strong>s en <strong>la</strong>s investigaciones transculturales ...............................................................183<br />

2.2 Aspectos éticos.....................................................................................................................187<br />

3 INSTRUMENTO ..............................................................................................................................191<br />

3.1 Introducción ..........................................................................................................................191<br />

3.2 Descripción <strong>de</strong>l Instrumento .................................................................................................191<br />

4 PLANTEAMIENTO DE LOS ESTUDIOS ........................................................................................200<br />

4.1 ESTUDIO 1...........................................................................................................................200<br />

4.2 ESTUDIO 2...........................................................................................................................203<br />

4.3 ESTUDIO 3...........................................................................................................................204<br />

CAPITULO VII. ESTUDIO 1: PERFILES PSICOSOCIALES DE LA POBLACIÓN<br />

INMIGRANTE .............................................................................................................209<br />

1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................211<br />

2 ESTUDIO 1: Perfiles psicosociales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante................................................212<br />

2.1 Características socio<strong>de</strong>mográficas y personales..................................................................214<br />

2.2 Perfiles psicosociales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante: género y distancia cultural .....................226<br />

3 RESUMEN.......................................................................................................................................232<br />

CAPITULO VIII. ESTUDIO 2: AJUSTE PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL DE LA<br />

POBLACIÓN INMIGRANTE ...............................................................................................235

Indice<br />

1 NIVEL DE AJUSTE PSICOLÓGICO...............................................................................................238<br />

1.1 Descripción <strong>de</strong>l ajuste psicológico........................................................................................238<br />

1.2 Proceso <strong>de</strong> aculturación y ajuste psicológico .......................................................................240<br />

1.3 Influencia <strong>de</strong>l género y <strong>la</strong> cultura en el ajuste psicológico ....................................................249<br />

2 RELACIÓN ENTRE EL AJUSTE PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL .........................................258<br />

2.1 Análisis <strong>de</strong> corre<strong>la</strong>ción..........................................................................................................259<br />

2.2 Mo<strong>de</strong>lo estructural ................................................................................................................259<br />

3 NIVEL DE SALUD MENTAL...........................................................................................................261<br />

3.1 Descripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud mental.............................................................................................261<br />

3.2 Proceso <strong>de</strong> aculturación y salud mental ...............................................................................263<br />

3.3 Influencia <strong>de</strong>l género y <strong>la</strong> cultura en <strong>la</strong> salud mental ............................................................270<br />

4 RESUMEN.......................................................................................................................................281<br />

4.1 <strong>Ajuste</strong> psicológico .................................................................................................................281<br />

4.2 Re<strong>la</strong>ción entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental..........................................................284<br />

4.3 <strong>Salud</strong> mental.........................................................................................................................285<br />

CAPITULO IX. ESTUDIO 3: AJUSTE PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL: pob<strong>la</strong>ción<br />

inmigrante y autóctona .....................................................................................................289<br />

1 CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA ..............................292<br />

1.1 Características socio<strong>de</strong>mográficas y situacionales...............................................................293<br />

2 NIVEL DE AJUSTE PSICOLÓGICO DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA.....................................300<br />

2.1 Descripción <strong>de</strong>l ajuste psicológico........................................................................................300<br />

2.2 Perfil psicosocial y ajuste psicológico ...................................................................................303<br />

2.3 Influencia <strong>de</strong>l género en el ajuste psicológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona.............................307<br />

3 RELACIÓN ENTRE EL AJUSTE PSICOLOGICO Y LA SALUD MENTAL....................................310<br />

3.1 Análisis <strong>de</strong> corre<strong>la</strong>ción..........................................................................................................310<br />

3.2 Path analisys ........................................................................................................................311<br />

4 NIVEL DE SALUD MENTAL...........................................................................................................312<br />

4.1 Descripción <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud mental.............................................................................................312<br />

4.2 Perfil psicosocial y salud mental...........................................................................................314<br />

4.3 Influencia <strong>de</strong>l género en <strong>la</strong> salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona.....................................318<br />

5 AJUSTE PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL: pob<strong>la</strong>ción inmigrante y autóctona ....................322<br />

5.1 <strong>Ajuste</strong> psicológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante...................................................322<br />

5.2 <strong>Salud</strong> mental.........................................................................................................................325<br />

5.3 Variables explicativas <strong>de</strong>l ajuste psicológico y <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud mental: pob<strong>la</strong>ción inmigrante y<br />

autóctona.........................................................................................................................................327<br />

6 RESUMEN.......................................................................................................................................335<br />

6.1 <strong>Ajuste</strong> psicológico y salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona ...............................................335<br />

6.2 Comparación <strong>de</strong>l ajuste psicológico y salud mental: pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante.......339<br />

11

Indice<br />

CAPITULO X. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ................................................................343<br />

1 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES....................................................................................................345<br />

12<br />

1.1 Proceso <strong>de</strong> aculturación .......................................................................................................345<br />

1.2 <strong>Ajuste</strong> psicológico .................................................................................................................351<br />

1.3 <strong>Salud</strong> mental.........................................................................................................................357<br />

1.4 Influencia <strong>de</strong>l género y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura .....................................................................................363<br />

1.5 Pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante.........................................................................................369<br />

2 LIMITACIONES ...............................................................................................................................374<br />

3 PROPUESTAS DE FUTURO ..........................................................................................................377<br />

3.1 Investigación.........................................................................................................................378<br />

3.2 Intervención ..........................................................................................................................379<br />

CAPITULO XI. DISCUSSION ET CONCLUSIONS.......................................................385<br />

1 DISCUSSION ET CONCLUSIONS .................................................................................................387<br />

1.1 Processus d’acculturation.....................................................................................................387<br />

1.2 <strong>Ajuste</strong>ment psychologique....................................................................................................391<br />

1.3 Santé mentale.......................................................................................................................396<br />

1.4 Influence du genre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture........................................................................................402<br />

1.5 Popu<strong>la</strong>tion autochtone et immigrante ...................................................................................407<br />

CAPITULO XII. RESUMÉE............................................................................................413<br />

1 APPROCHE THÉORIQUE ..............................................................................................................415<br />

2 MÉTHODOLOGIE ...........................................................................................................................422<br />

3 LES PRINCIPAUX RESULTATS ....................................................................................................425<br />

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................433<br />

ANEXO .....................................................................................................................463<br />

1 CUESTIONARIOS...........................................................................................................................465<br />

FIGURAS<br />

1.1 Pob<strong>la</strong>ción inmigrante ............................................................................................................465<br />

1.2 Pob<strong>la</strong>ción autóctona .............................................................................................................475<br />

Figura 1. Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> estrés <strong>de</strong> aculturación, factores mo<strong>de</strong>radores (<strong>de</strong> Berry y cols., 1987) ................................ 99<br />

Figura 2. Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> estrés <strong>de</strong> aculturación Berry (1997).................................................................................... 100<br />

Figura 3. Mo<strong>de</strong>lo sobre el proceso <strong>de</strong> aculturación, Ward, Bochner y Furnham, 2001. Adaptado <strong>de</strong> Ward 1996101<br />

Figura 4. Estrés, factores protectores y salud mental <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción refugiada. Beiser (1999). ............................ 147<br />

Figura 5. Mo<strong>de</strong>lo empírico sobre <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental.................................. 260<br />

Figura 6. Mo<strong>de</strong>lo estadístico sobre <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental .............................. 260<br />

Figura 7. Corre<strong>la</strong>ciones entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental ................................................................. 311

Indice<br />

Figura 8. Corre<strong>la</strong>ciones entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental ................................................................. 312<br />

TABLAS<br />

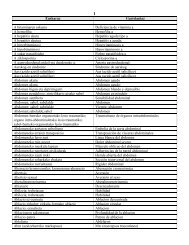

Tab<strong>la</strong> 1. Diseño muestral..................................................................................................................................... 201<br />

Tab<strong>la</strong> 2. Distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> muestra final <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante................................................................... 201<br />

Tab<strong>la</strong> 3. Distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción local.................................................................................... 206<br />

Tab<strong>la</strong> 4. Distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muestra en función <strong>de</strong>l sexo y <strong>de</strong>l grupo cultural .................................................... 213<br />

Tab<strong>la</strong> 5. Variables socio<strong>de</strong>mográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mujeres y hombres <strong>de</strong>l Magreb y <strong>de</strong> Latinoamérica..................... 216<br />

Tab<strong>la</strong> 6. Variables personales anteriores a <strong>la</strong> aculturación ................................................................................. 219<br />

Tab<strong>la</strong> 7. Factores <strong>de</strong> integración social ............................................................................................................... 222<br />

Tab<strong>la</strong> 8. Re<strong>de</strong>s sociales y familiares ................................................................................................................... 224<br />

Tab<strong>la</strong> 9. I<strong>de</strong>ntidad étnica y situación <strong>de</strong> minoría cultural ..................................................................................... 225<br />

Tab<strong>la</strong> 10. Matriz <strong>de</strong> componentes rotados (55,16% <strong>de</strong> <strong>la</strong> varianza explicada).................................................... 239<br />

Tab<strong>la</strong> 11. Nivel <strong>de</strong> ajuste psicológico .................................................................................................................. 240<br />

Tab<strong>la</strong> 12. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables socio<strong>de</strong>mográficas ............................................................................ 241<br />

Tab<strong>la</strong> 13. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables premigratorias ................................................................................... 242<br />

Tab<strong>la</strong> 14. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> integración socioeconómica......................................................... 244<br />

Tab<strong>la</strong> 15. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociales y familiares ........................................................... 245<br />

Tab<strong>la</strong> 16. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> percepción <strong>de</strong> minoría e i<strong>de</strong>ntidad ............................................... 246<br />

Tab<strong>la</strong> 17. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Estrés............................................................................................................... 247<br />

Tab<strong>la</strong> 18. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Estrés .................................................................... 248<br />

Tab<strong>la</strong> 19. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Satisfacción con <strong>la</strong> vida ................................................................................... 249<br />

Tab<strong>la</strong> 20. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Satisfacción con <strong>la</strong> vida......................................... 249<br />

Tab<strong>la</strong> 21. Variables sobre <strong>la</strong> dimensión psicológica............................................................................................ 251<br />

Tab<strong>la</strong> 22. Nivel <strong>de</strong> ajuste psicológico .................................................................................................................. 252<br />

Tab<strong>la</strong> 23. Nivel <strong>de</strong> satisfacción con <strong>la</strong> vida.......................................................................................................... 252<br />

Tab<strong>la</strong> 24. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre el estrés percibido: género y cultura........................................................ 256<br />

Tab<strong>la</strong> 25. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> satisfacción con <strong>la</strong> vida: género y cultura ............................................ 258<br />

Tab<strong>la</strong> 26. Corre<strong>la</strong>ciones entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental................................................................. 259<br />

Tab<strong>la</strong> 27. Percepción <strong>de</strong> salud antes y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> emigrar ............................................................................... 262<br />

Tab<strong>la</strong> 28. Sintomatología psicológica.................................................................................................................. 262<br />

Tab<strong>la</strong> 29. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables socio<strong>de</strong>mográficas y <strong>la</strong> sintomatología........................................... 263<br />

Tab<strong>la</strong> 30. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables premigratorias y <strong>la</strong> sintomatología.................................................. 264<br />

Tab<strong>la</strong> 31. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> integración socioeconómica y <strong>la</strong> sintomatología........................ 265<br />

Tab<strong>la</strong> 32. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s sociales y <strong>la</strong> sintomatología............................................. 265<br />

Tab<strong>la</strong> 33. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntidad y percepción <strong>de</strong> minoría y sintomatología.................. 265<br />

Tab<strong>la</strong> 34. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Sintomatología <strong>de</strong>presiva ................................................................................ 266<br />

Tab<strong>la</strong> 35. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Sintomatología <strong>de</strong>presiva...................................... 267<br />

Tab<strong>la</strong> 36. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Sintomatología ansiosa.................................................................................... 267<br />

Tab<strong>la</strong> 37. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Sintomatología ansiosa ......................................... 268<br />

Tab<strong>la</strong> 38. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Sintomatología somática.................................................................................. 268<br />

13

Indice<br />

Tab<strong>la</strong> 39. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Sintomatología somática ....................................... 269<br />

Tab<strong>la</strong> 40. Percepción <strong>de</strong> salud antes y <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> emigrar ............................................................................... 270<br />

Tab<strong>la</strong> 41. Sintomatología psicológica.................................................................................................................. 271<br />

Tab<strong>la</strong> 42. <strong>Salud</strong> mental: cultura y género ............................................................................................................ 272<br />

Tab<strong>la</strong> 43.Interacción género y cultura ................................................................................................................. 272<br />

Tab<strong>la</strong> 44. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología <strong>de</strong>presiva: género y cultura ......................................... 276<br />

Tab<strong>la</strong> 45. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología ansiosa: género y cultura............................................. 278<br />

Tab<strong>la</strong> 46. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> somatización: género y cultura ............................................................ 281<br />

Tab<strong>la</strong> 47. Variables socio<strong>de</strong>mográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mujeres y hombres autóctonos .................................................. 295<br />

Tab<strong>la</strong> 48. Variables socio<strong>de</strong>mográficas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mujeres y hombres autóctonos .................................................. 297<br />

Tab<strong>la</strong> 49. Re<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante .............................................................................................. 298<br />

Tab<strong>la</strong> 50. Re<strong>de</strong>s sociales <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona........................................................................................... 299<br />

Tab<strong>la</strong> 51. Matriz <strong>de</strong> componentes rotados (55,81% <strong>de</strong> <strong>la</strong> varianza explicada).................................................... 301<br />

Tab<strong>la</strong> 52. Variables sobre <strong>la</strong> dimensión psicológica............................................................................................ 302<br />

Tab<strong>la</strong> 53. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables socio<strong>de</strong>mográficas ............................................................................ 303<br />

Tab<strong>la</strong> 54. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s variables situacionales ..................................................................................... 304<br />

Tab<strong>la</strong> 55. Corre<strong>la</strong>ciones con <strong>la</strong>s re<strong>de</strong>s sociales .................................................................................................. 305<br />

Tab<strong>la</strong> 56. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Estrés............................................................................................................... 306<br />

Tab<strong>la</strong> 57. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Estrés percibido..................................................... 306<br />

Tab<strong>la</strong> 58. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Satisfacción con <strong>la</strong> vida......................................... 307<br />

Tab<strong>la</strong> 59. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre el estrés: hombres y mujeres................................................................... 309<br />

Tab<strong>la</strong> 60. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> satisfacción: hombres y mujeres.......................................................... 309<br />

Tab<strong>la</strong> 61. Corre<strong>la</strong>ciones entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental................................................................. 310<br />

Tab<strong>la</strong> 62. Variables sobre <strong>la</strong> salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona................................................................. 313<br />

Tab<strong>la</strong> 63. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s variables socio<strong>de</strong>mográficas y sintomatología............................................... 314<br />

Tab<strong>la</strong> 64. Variables <strong>de</strong> integración socioeconómica y corre<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong> sintomatología.................................... 315<br />

Tab<strong>la</strong> 65. Corre<strong>la</strong>ciones entre <strong>la</strong>s re<strong>de</strong>s sociales y el estrés y <strong>la</strong> satisfacción .................................................... 315<br />

Tab<strong>la</strong> 66. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Depresión ........................................................................................................ 316<br />

Tab<strong>la</strong> 67. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Depresión.............................................................. 316<br />

Tab<strong>la</strong> 68. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Ansiedad.......................................................................................................... 317<br />

Tab<strong>la</strong> 69. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Ansiedad ............................................................... 317<br />

Tab<strong>la</strong> 70. Resumen <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo: Somatización ................................................................................................... 317<br />

Tab<strong>la</strong> 71. Análisis <strong>de</strong> regresión lineal múltiple paso a paso: Somatización......................................................... 318<br />

Tab<strong>la</strong> 72. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología <strong>de</strong>presiva: género........................................................ 320<br />

Tab<strong>la</strong> 73. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología ansiosa: género........................................................... 321<br />

Tab<strong>la</strong> 74. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología somática: género......................................................... 321<br />

Tab<strong>la</strong> 75. Sintomatología en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante ...................................................................... 323<br />

Tab<strong>la</strong> 76. Nivel <strong>de</strong> ajuste psicológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante .................................................... 324<br />

Tab<strong>la</strong> 77. <strong>Ajuste</strong> psicológico en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante.................................................................. 324<br />

Tab<strong>la</strong> 78. Sintomatología en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante ...................................................................... 325<br />

Tab<strong>la</strong> 79. Sintomatología en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante ...................................................................... 326<br />

14

Indice<br />

Tab<strong>la</strong> 80. Nivel <strong>de</strong> ajuste psicológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante .................................................... 327<br />

Tab<strong>la</strong> 81. <strong>Salud</strong> mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona e inmigrante ......................................................................... 327<br />

Tab<strong>la</strong> 82. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre el estrés percibido: género y cultura........................................................ 329<br />

Tab<strong>la</strong> 83. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> satisfacción: género y cultura .............................................................. 331<br />

Tab<strong>la</strong> 84. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología <strong>de</strong>presiva: género y cultura ......................................... 332<br />

Tab<strong>la</strong> 85. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología ansiosa: hombres y mujeres........................................ 333<br />

Tab<strong>la</strong> 86. Análisis <strong>de</strong> regresión sobre <strong>la</strong> sintomatología somática: hombres y mujeres...................................... 335<br />

15

Indice<br />

16

INTRODUCCIÓN<br />

Introducción<br />

En <strong>la</strong> última década <strong>la</strong> inmigración se ha convertido en uno <strong>de</strong> los fenómenos <strong>de</strong> máxima<br />

actualidad y novedad en nuestra sociedad. Aunque los movimientos migratorios han existido siempre,<br />

<strong>la</strong>s características <strong>de</strong> <strong>la</strong>s últimas migraciones así como <strong>de</strong> sus protagonistas han hecho que sea un<br />

tema que <strong>de</strong>spierte gran interés a nivel académico, y que provoca diferentes respuestas a nivel<br />

social.<br />

A pesar <strong>de</strong> que exista un renovado interés por estudiar los movimientos migratorios <strong>la</strong>s<br />

investigaciones sobre este tema no son novedosas. Diferentes ciencias como <strong>la</strong> antropología,<br />

sociología, psicología, economía, ciencias políticas o medicina han estudiado <strong>la</strong>s causas,<br />

características y consecuencias <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmigración, tanto en sus protagonistas como en <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s<br />

que reciben a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante. En Psicología, y en concreto en Psicología Social, los estudios<br />

sobre discriminación, prejuicio y re<strong>la</strong>ciones intergrupales, han sido y siguen siendo un clásico <strong>de</strong>l<br />

área. A estos estudios, hay que añadir <strong>la</strong> importancia que <strong>la</strong> Psicología Transcultural ha tomado en<br />

los últimos años y con el<strong>la</strong>, los trabajos en los que se analiza <strong>la</strong> influencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura en los<br />

diferentes procesos psicológicos. En todos estos trabajos se pone <strong>de</strong> manifiesto <strong>la</strong> importancia que<br />

adquieren <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s en contacto y se seña<strong>la</strong> <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> realizar<br />

estudios específicos en cada contexto cultural. Sin embargo, <strong>la</strong>s conclusiones sobre <strong>la</strong>s diferentes<br />

variables <strong>de</strong> estudios, tales como <strong>la</strong>s actitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> aculturación, <strong>la</strong>s implicaciones en <strong>la</strong> salud <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción inmigrante o <strong>la</strong>s reacciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona, por mencionar algunas, no van<br />

siempre en <strong>la</strong> misma dirección. Estos motivos, unidos a <strong>la</strong> importancia que ha obtenido <strong>la</strong> inmigración<br />

en el País Vasco, justifican que se continúe con <strong>la</strong> investigación sobre el fenómeno migratorio.<br />

La temática específica a abordar pue<strong>de</strong> centrarse en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción autóctona, en <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

inmigrante o en <strong>la</strong> interacción que se produce entre los dos grupos culturales. Sin duda, el estudio <strong>de</strong><br />

todas <strong>la</strong>s partes permitirá tener una visión más real <strong>de</strong>l fenómeno y <strong>de</strong> sus consecuencias. Sin<br />

embargo, en este trabajo nos centraremos exclusivamente en <strong>la</strong>s situaciones que vive <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

inmigrante. Pensar y analizar <strong>la</strong> inmigración <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> sus protagonistas supone<br />

acercarse <strong>de</strong> una forma directa a lo que conlleva emigrar y ayuda a compren<strong>de</strong>r lo dura que es <strong>la</strong><br />

experiencia que viven <strong>la</strong>s personas inmigrantes. Des<strong>de</strong> esta posición es fácil imaginar <strong>la</strong>s diferentes<br />

historias que están <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> cada persona que se insta<strong>la</strong> en nuestra sociedad y llegar a sentir el<br />

conjunto <strong>de</strong> emociones negativas y positivas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> noveda<strong>de</strong>s, compliaciones y<br />

pérdidas, así como <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s y ganancias que se viven en este proceso.<br />

Para enten<strong>de</strong>r el dolor y <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s que estas personas tienen que afrontar no es<br />

necesario haber pasado por una experiencia simi<strong>la</strong>r. Es evi<strong>de</strong>nte que quien ha vivido lejos <strong>de</strong> su casa<br />

pue<strong>de</strong> empatizar más fácilmente con <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante, sin embargo cualquiera que valore su<br />

17

Introducción<br />

hogar y su tierra, y que conozca <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> tener a su familia y a sus amista<strong>de</strong>s cerca, pue<strong>de</strong><br />

enten<strong>de</strong>r lo que supone <strong>de</strong>jar todo eso atrás e insta<strong>la</strong>rse en un entorno en el que hay que comenzar<br />

<strong>de</strong> cero y en el que por lo general no se tienen gran<strong>de</strong>s apoyos. Pero a<strong>de</strong>más, más allá <strong>de</strong>l hecho<br />

concreto <strong>de</strong> <strong>la</strong> emigración existe otro tipo <strong>de</strong> viaje que todo el mundo realiza y que podrían suponer<br />

un punto en común o <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación con <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante. Se trata <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> vida<br />

en los que <strong>la</strong>s personas nos movemos queriendo cumplir unos objetivos, buscando respuestas,<br />

anhe<strong>la</strong>ndo situaciones…, unos proyectos que en cierta manera guardan un paralelismo con <strong>la</strong>s<br />

situaciones y emociones que se viven en <strong>la</strong> inmigración y que podrían <strong>de</strong>finirse como <strong>la</strong>s migraciones<br />

internas o individuales que hacemos cada persona. En este sentido, <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> esta tesis no<br />

sólo me ha permitido tener un conocimiento objetivo <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> aculturación, si no que me ha<br />

posibilitado <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> otro tipo <strong>de</strong> viaje más introspectivo en el que he podido conocer y<br />

enten<strong>de</strong>r aspectos más profundos <strong>de</strong> mi persona.<br />

El objetivo principal <strong>de</strong>l trabajo que se presenta a continuación trata <strong>de</strong> conocer <strong>la</strong>s<br />

características psicosociales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas <strong>la</strong>tinoamericanas y magrebíes que nos ro<strong>de</strong>an y <strong>de</strong><br />

analizar <strong>la</strong> repercusión que el proceso <strong>de</strong> aculturación tiene en su ajuste psicológico y en su salud<br />

mental. Todos estos aspectos serán analizados teniendo en cuenta el origen cultural y el género <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong>s personas participantes. En esta investigación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> seguir profundizando en el estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

inmigración y el bienestar psicológico, se preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar los aspectos <strong>de</strong> mayor vulnerabilidad<br />

social <strong>de</strong> cara a mejorar o diseñar programas <strong>de</strong> prevención e intervención psicosocial con <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción inmigrante.<br />

En los primeros cuatro capítulos <strong>de</strong> <strong>la</strong> tesis se presentan <strong>la</strong>s principales bases teóricas y<br />

empíricas para explicar el proceso <strong>de</strong> aculturación, el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción inmigrante. En el Capítulo I se realiza una contextualización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> origen, <strong>la</strong><br />

<strong>la</strong>tinoamericana y <strong>la</strong> magrebí, y <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> recepción. Asimismo, se <strong>de</strong>scriben se <strong>de</strong>scriben<br />

dos conceptos que aparecen transversalmente a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> tesis: el género y <strong>la</strong> cultura.<br />

En el Capítulo II se trata el tema <strong>de</strong>l proceso migratorio, <strong>de</strong>finiendo <strong>la</strong>s situaciones y<br />

fenómenos que <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante vive al salir <strong>de</strong> su país e insta<strong>la</strong>rse en <strong>la</strong> sociedad receptora.<br />

En primer lugar se profundiza en el duelo migratorio que surge como consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s pérdidas<br />

que se producen al <strong>de</strong>jar <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> origen. Y en segundo lugar, se analizan <strong>la</strong>s implicaciones <strong>de</strong><br />

contactar con una nueva cultura, se <strong>de</strong>finen los diferentes conceptos utilizados para explicar este<br />

fenómeno, como son el choque cultural y <strong>la</strong> aculturación, y se presentan los mo<strong>de</strong>los y c<strong>la</strong>sificaciones<br />

disponibles para estudiar <strong>la</strong>s situaciones que se originan en el proceso <strong>de</strong> adaptación a un nuevo<br />

entorno.<br />

A continuación, en el Capítulo III se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> el tema <strong>de</strong>l ajuste psicológico, para lo cual se<br />

trabaja sobre los conceptos <strong>de</strong> estrés y <strong>de</strong> bienestar. En este sentido, se <strong>de</strong>fine el estrés y se<br />

presentan los mo<strong>de</strong>los propuestos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s teorías tradicionales, para a continuación profundizar en<br />

el estrés específico <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante o estrés <strong>de</strong> aculturación. En segundo lugar, se<br />

18

Introducción<br />

<strong>de</strong>scribe el bienestar, analizando <strong>la</strong>s dos principales perspectivas que estudian este concepto y<br />

profundizando en el bienestar subjetivo, y en concreto, en <strong>la</strong> satisfacción con <strong>la</strong> vida.<br />

Y para finalizar con <strong>la</strong> parte teórica, en el Capítulo IV se estudia <strong>la</strong> salud mental en general y<br />

vincu<strong>la</strong>da a los procesos migratorios. Se <strong>de</strong>finen los mo<strong>de</strong>los e hipótesis explicativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud<br />

mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante, se analiza <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción entre el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental,<br />

y se recogen los principales trabajos y resultados obtenidos sobre este tema en investigaciones<br />

anteriores.<br />

En un segundo bloque, se sitúan los capítulos que profundizan en los objetivos <strong>de</strong>l estudio y<br />

en <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> llevar a cabo <strong>la</strong> investigación. Así, el Capítulo V se <strong>de</strong>dica al p<strong>la</strong>nteamiento <strong>de</strong>l<br />

problema y a <strong>la</strong> presentación <strong>de</strong> los tres estudios que se van a realizar para analizar los<br />

p<strong>la</strong>nteamientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. En el Capítulo VI se <strong>de</strong>scriben los aspectos éticos y los problemas<br />

que surgen en <strong>la</strong>s investigaciones transculturales y se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong> <strong>la</strong> metodología utilizada. Se especifican<br />

los objetivos <strong>de</strong> cada estudio, <strong>la</strong> muestra, los instrumentos y el procedimiento utilizado.<br />

Los siguientes tres capítulos se <strong>de</strong>stinan para <strong>la</strong> presentación <strong>de</strong> los estudios empíricos y <strong>de</strong><br />

los análisis y resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación. En el Capítulo VII se <strong>de</strong>scribe el perfil psicosocial <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción inmigrante atendiendo a <strong>la</strong>s diferencias y similitu<strong>de</strong>s que se producen en función <strong>de</strong>l género<br />

y <strong>de</strong> <strong>la</strong> cultura. En el Capítulo VIII se analiza el ajuste psicológico y <strong>la</strong> salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

inmigrante. Se analiza el nivel y <strong>la</strong> prevalencia <strong>de</strong> estrés, satisfacción y sintomatología psicológica, y<br />

se examina <strong>la</strong> influencia que el género y <strong>la</strong> cultura tienen en estas variables. Asimismo, se especifican<br />

los factores explicativos <strong>de</strong>l ajuste psicológico y <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud mental <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mujeres y hombres <strong>de</strong><br />

Latinoamérica y <strong>de</strong>l Magreb. Por último, en el Capítulo IX se realiza una comparación entre <strong>la</strong><br />

situación psicológica <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante y autóctona. De este modo se presentan <strong>la</strong>s<br />

puntuaciones y prevalencia <strong>de</strong> estrés, satisfacción y sintomatología psicológica <strong>de</strong> ambos grupos, así<br />

como los factores predictores.<br />

Y por último, en el Capítulo X se lleva a cabo una discusión <strong>de</strong> los principales resultados<br />

obtenidos, seña<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong>s limitaciones más importantes y <strong>la</strong>s futuras líneas <strong>de</strong> trabajo, tanto en el<br />

ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación como en el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong> intervención.<br />

19

Introducción<br />

20

Capítulo I<br />

CAPITULO I. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:<br />

CONTEXTO DE ORIGEN Y CONTEXTO DE<br />

RECEPCIÓN<br />

21

Movimientos Migratorios: Contexto <strong>de</strong> Origen y Contexto <strong>de</strong> Recepción<br />

22

1 INTRODUCCIÓN<br />

Capítulo I<br />

Los movimientos migratorios son inherentes a los seres vivos, y en particu<strong>la</strong>r a los seres<br />

humanos. A lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los siglos, <strong>la</strong>s personas se han tras<strong>la</strong>dado <strong>de</strong> un lugar a otro, movidas por<br />

conflictos políticos o por <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> encontrar alimento. Libros tan antiguos como <strong>la</strong> Biblia y el<br />

Corán, o, en cualquier estudio sobre <strong>la</strong>s civilizaciones antiguas, pue<strong>de</strong>n encontrarse ejemplos que<br />

ilustran estos tras<strong>la</strong>dos.<br />

Los tiempos han cambiado, y <strong>la</strong> tecnología y <strong>la</strong> globalización han hecho que tierras que antes<br />

eran <strong>de</strong>sconocidas o inalcanzables puedan ser a priori <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> toda persona, a pesar <strong>de</strong> que se<br />

sepa que existen impedimentos y dificulta<strong>de</strong>s jurídicas. Aunque los años hayan pasado y <strong>la</strong>s causas<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> inmigración sean diversas, en general los motivos que mueven a <strong>la</strong>s personas siguen siendo<br />

aquellos que originaban los tras<strong>la</strong>dos hace millones <strong>de</strong> años: <strong>la</strong> búsqueda <strong>de</strong> <strong>la</strong> supervivencia. Una<br />

supervivencia que se ve amenazada por <strong>la</strong>s condiciones sociopolíticas y económicas poco favorables<br />

que se viven en muchos países y que se manifiestan a través <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s básicas sin cubrir,<br />

crisis estructurales y/o conflictos sociales. La búsqueda <strong>de</strong> una mejora económica y social, tanto para<br />

<strong>la</strong>s personas emigrantes como para sus familias, es lo que promueve el <strong>de</strong>sp<strong>la</strong>zamiento.<br />

En nuestra sociedad, a pesar <strong>de</strong> que siempre haya estado ligada a los movimientos<br />

migratorios, se está viviendo un nuevo fenómeno en torno a <strong>la</strong> inmigración. Durante años y como<br />

consecuencia <strong>de</strong> los acontecimientos históricos y políticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia más reciente, miles <strong>de</strong><br />

personas emigraron hacia Europa o América. Hoy en día y principalmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> última década,<br />

son <strong>la</strong>s personas <strong>de</strong> otros países <strong>la</strong>s que se insta<strong>la</strong>n en nuestra sociedad. Esto hace que nos<br />

encontremos ante un nuevo tipo <strong>de</strong> inmigración cuantitativa y cualitativamente hab<strong>la</strong>ndo.<br />

El último informe <strong>de</strong>l Banco Mundial <strong>de</strong> Datos (The World Bank, 2011) confirma que en el<br />

mundo hay más <strong>de</strong> 215 millones <strong>de</strong> personas inmigrantes, lo que supone el 3% <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

mundial. Los principales países <strong>de</strong> <strong>de</strong>stino en números absolutos son EEUU, Rusia, Alemania, Arabia<br />

Saudí y Canadá. Sin embargo, los países en los que el porcentaje <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante respecto a<br />

<strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción total es mayor son Qatar (87%), Mónaco (72%), Emiratos árabes (70%), Kuwait (65%) y<br />

Andorra (64%).<br />

En el 2009 el total <strong>de</strong> personas inmigrantes que vivían en los estados miembros <strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión<br />

Europea ascendía a 31,9 millones personas, representando el 6,4% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción europea<br />

(F<strong>la</strong>n<strong>de</strong>r, 2011). En <strong>la</strong> actualidad, España es el tercer país <strong>de</strong> Europa que más personas recibe, por<br />

<strong>de</strong>trás <strong>de</strong> Alemania y Reino Unido, y a nivel mundial se sitúa en el séptimo puesto (The World Bank,<br />

2011).<br />

23

Movimientos Migratorios: Contexto <strong>de</strong> Origen y Contexto <strong>de</strong> Recepción<br />

Izquierdo, en un artículo realizado en el 2000, mencionaba que en España había tres motivos<br />

principales que posibilitaban el crecimiento migratorio que en esos años, y en años posteriores, vivía<br />

el país. En primer lugar <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> empleo, en segundo lugar <strong>la</strong>s políticas <strong>de</strong> integración, y por<br />

último, el apoyo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s personas inmigrantes ya insta<strong>la</strong>das a sus familiares. En <strong>la</strong> actualidad, <strong>la</strong><br />

situación <strong>la</strong>boral no es a<strong>de</strong>cuada, incluso <strong>la</strong>s tasas <strong>de</strong> paro son <strong>de</strong> <strong>la</strong>s más altas <strong>de</strong> Europa<br />

situándose en un 20,6% <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción (EUROESTAT, 2010). Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong>s políticas <strong>de</strong><br />

integración son más restrictivas que al principio <strong>de</strong> siglo. A pesar <strong>de</strong> ello, España sigue siendo uno <strong>de</strong><br />

los principales receptores europeos <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción inmigrante.<br />

Migrante es <strong>la</strong> persona que se mueve <strong>de</strong> una país a otro, en el que pasa un periodo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong><br />

tiempo y se convierte en su resi<strong>de</strong>ncia habitual (UNPD, 2009). Por tanto, emigrar supone salir <strong>de</strong> un<br />

país e insta<strong>la</strong>rse en otro temporal o <strong>de</strong>finitivamente. Aunque el fenómeno <strong>de</strong> <strong>la</strong> inmigración pueda<br />

<strong>de</strong>finirse <strong>de</strong> un modo tan sencillo, <strong>la</strong> diversidad <strong>de</strong> situaciones que se escon<strong>de</strong>n <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> este<br />

concepto difícilmente pue<strong>de</strong> resumirse en un párrafo. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s características individuales<br />

inherentes a cada persona, existen una serie <strong>de</strong> dimensiones sociales que condicionan en gran parte<br />

los procesos migratorios y que ayudan a que este proceso sea más diverso. Tanto los aspectos<br />

culturales como los <strong>de</strong> género, <strong>de</strong>terminan gran parte <strong>de</strong> los procesos migratorios, y ayudan a<br />

enten<strong>de</strong>r el perfil psicosocial <strong>de</strong> <strong>la</strong> persona inmigrante, su situación antes <strong>de</strong> emigrar y <strong>la</strong>s<br />

condiciones y situaciones a vivir en <strong>la</strong> sociedad receptora.<br />

Por este motivo, antes <strong>de</strong> comenzar con <strong>la</strong> contextualización <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad <strong>de</strong> origen y <strong>la</strong><br />

sociedad receptora, y <strong>de</strong> profundizar en los temas <strong>de</strong> <strong>la</strong> tesis, se va <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r el concepto <strong>de</strong> cultura<br />

y <strong>de</strong> género, dos constructor que <strong>de</strong> una forma transversal van a estar presentes a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el<br />

trabajo.<br />

1.1 Cultura y Género en los procesos migratorios<br />

1.1.1 Cultura<br />

Hab<strong>la</strong>r <strong>de</strong> cultura y buscar una <strong>de</strong>finición sobre el<strong>la</strong>, es entrar en un tema que ha sido<br />

investigado <strong>de</strong>s<strong>de</strong> diferentes perspectivas, lo que ofrece una multitud <strong>de</strong> explicaciones. Se trata <strong>de</strong> un<br />

tema sensible en <strong>la</strong> medida en que hay una ten<strong>de</strong>ncia a re<strong>la</strong>cionar país con cultura, cuando se sabe<br />

que <strong>la</strong> cultura no entien<strong>de</strong> <strong>de</strong> límites políticos y/o geográficos. Esta cuestión se complica todavía más,<br />

cuando hay que conjugar estos conocimientos con <strong>la</strong>s exigencias metodológicas que en ocasiones,<br />

por motivos estadísticos y <strong>de</strong> muestreo, nos obligan a agrupar personas <strong>de</strong> diferentes culturas, un<br />

aspecto que será tratado con más <strong>de</strong>talle en el apartado metodológico.<br />

24

Capítulo I<br />

Salvando estas dificulta<strong>de</strong>s, en este apartado se presentan algunas <strong>de</strong>finiciones realizadas sobre<br />

<strong>la</strong> cultura, así como diferentes propuestas <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sificación y estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas. En segundo lugar, se<br />

explica <strong>la</strong> forma en <strong>la</strong> que hemos entendido <strong>la</strong> distancia cultural y los criterios utilizados para realizar los<br />

dos grupos culturales <strong>de</strong> los que se hab<strong>la</strong> en esta investigación.<br />

En cuanto al término cultura, diferentes trabajos han dado muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s múltiples <strong>de</strong>finiciones<br />

existentes. Kroeber y Kluckhohn (1952) recogieron más <strong>de</strong> 150 enunciados mientras que estudios<br />

recientes como el realizado por Lonner (1994) encuentra más <strong>de</strong> 200 <strong>de</strong>finiciones. Sin embargo, ninguna<br />

<strong>de</strong> el<strong>la</strong>s ha recibido apoyo <strong>de</strong> un número substancial <strong>de</strong> profesionales (Lonner, 1994). Sólo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

psicología existen diferentes enunciados que varían en función <strong>de</strong> <strong>la</strong> perspectiva utilizada (Páez y<br />

González, 2000), aunque <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong>fien<strong>de</strong> que <strong>la</strong> cultura es un sistema estable <strong>de</strong> creencias y <strong>de</strong><br />

normas o un conjunto <strong>de</strong> rasgos (Triandis, 2007).<br />

En esta línea, Smith y Bond (1993) afirman que <strong>la</strong> cultura no sólo es algo material <strong>de</strong>scrito por<br />

objetos como los instrumentos, <strong>la</strong>s casas o <strong>la</strong>s formas <strong>de</strong> transporte, sino que también engloba <strong>la</strong>s<br />

instituciones sociales regu<strong>la</strong>das por leyes, normas y roles <strong>de</strong>terminados como son el matrimonio, el<br />

empleo, <strong>la</strong> educación y el retiro. Estos autores consi<strong>de</strong>raban que su propuesta suponía una primera<br />