Boletín-CEMIE-Océano-4-2-2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Año 2 No. 2<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

1

Centro Mexicano<br />

de Innovación<br />

en Energía - <strong>Océano</strong><br />

....en este número<br />

Comité Editorial<br />

del <strong>Boletín</strong> <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Dr. Rodolfo Silva Casarín<br />

Dr. Gregorio Posada Vanegas<br />

Dr. Edgar Gerardo Mendoza Baldwin<br />

Dra. Angélica Felix Delgado<br />

Dra. Mireille del Carmen Escudero Castillo<br />

M. en E. Jorge Gutiérrez Lara<br />

El <strong>Boletín</strong> <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> es la publicación semestral<br />

para difundir y divulgar, de una manera<br />

clara y amena, las actividades que realizan los<br />

participantes del Centro Mexicano de Innovación<br />

en Energía del <strong>Océano</strong>.<br />

Los editores invitan a investigadores, alumnos,<br />

docentes, tomadores de decisiones y al público<br />

en general a enviar artículos cortos de trabajos<br />

científicos relacionados con la obtención,<br />

almacenamiento y distribución de la energía del<br />

océano, así como reseñas y fotografias de los<br />

eventos y reuniones en los que participan en<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>.<br />

El <strong>Boletín</strong> se distribuye gratuitamente, de manera<br />

electrónica desde la página web y a través de<br />

las redes sociales del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>.<br />

Publicación a cargo de la línea de difusión, divulgación<br />

y prensa del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> y del área de<br />

publicaciones del Instituto EPOMEX de la Universidad<br />

Autónoma de Campeche.<br />

http://www.cemieoceano.mx/<br />

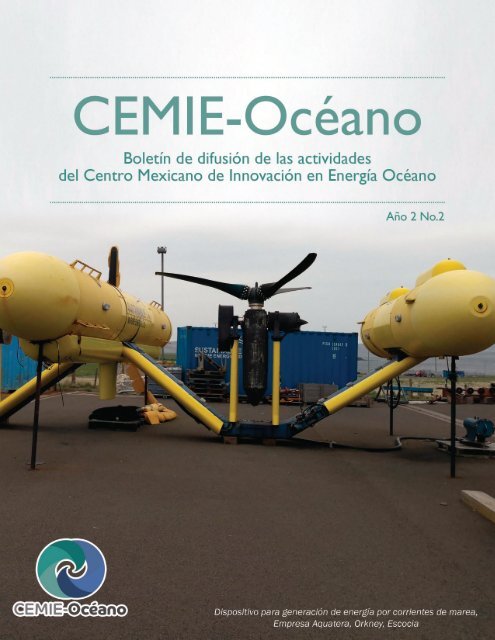

Portada: fotografía tomada por el Dr. Ismael Mariño Tapia durante la<br />

visita técnica realizada por integrantes del consejo técnico del<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> a la empresa Aquatera, Orkney, Escocia<br />

Avances en el modelado físico<br />

en pequeña escala de aparatos<br />

para la generación de electricidad<br />

por electrodiálisis inversa 5<br />

Observaciones de la Potencia del<br />

Oleaje en el Sur de Tamaulipas<br />

y Norte de Veracruz 9<br />

Campaña de campo en el rio Jamapa,<br />

Veracruz: del Grupo de Gradiente Salino 15<br />

Medición de la cuña salina en los ríos<br />

Champotón y San Pedro y San Pablo<br />

para época de lluvias en 2018 21<br />

Campañas de campo en el Sistema<br />

Lagunar Huave, Oaxaca del grupo<br />

Gradiente Salino 25<br />

1er Ciclo Internacional de Conferencias<br />

Sustentabilidad Energética: Impacto<br />

y Responsabilidad Social 29<br />

VI Simposio Internacional OTEC 2018 35<br />

Visita a la planta OTEC en Japón 37<br />

XLI reunión de trabajo de la Asociación<br />

Argentina de Energías<br />

Renovables y Ambiente (ASADES) 39<br />

4a reunión <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, Mapa<br />

de Ruta Tecnológica, MRT 41<br />

Curso: “Energía del Gradiente Salino:<br />

Fundamentos,Tecnologías,<br />

Aplicaciones y Perspectivas” 45<br />

XXV Semana Nacional de la Ciencia<br />

y la Tecnología 47<br />

El Chicle, la memoria, el estrés y otras<br />

curiosidades: a una batalla trivial con<br />

un resultado impactante 49

El <strong>Boletín</strong> <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> es publicado semestralmente y es el órgano<br />

de difusión de actividades del Centro Mexicano para la Innovación<br />

energías del océano y de las 44 instituciones que lo conforman.<br />

Por medio del <strong>Boletín</strong> <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> se difunde información relacionada<br />

con todas las labores del centro; incluye resúmenes de investigación<br />

y proyectos, noticias, descripción de publicaciones recientes, talleres<br />

de trabajo, conferencias, simposios, cursos, resúmenes de informes<br />

de reuniones, así como noticias de investigadores y alumnos.<br />

En este cuarto número presentamos una serie de artículos de divulgación<br />

en los cuales se plasman algunos de los resultados más relevantes<br />

de las distintas líneas de investigación de <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>. Resaltamos,<br />

las campañas de campo de la línea Gradiente Salino, la investigación<br />

oceanográfica, en la parte sur y norte de los estado de Tamualipas y<br />

Veracruz, respectivamente y la simulación física para la generación de<br />

electricidad por electrodiálisis inversa.<br />

Como es costumbre se presentan las principales actividades académicas<br />

llevadas a cabo por los participantes del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>. Durante<br />

la cuarta etapa del centro resaltan el 1er Ciclo Internacional de Conferencias<br />

de Sustentabilidad Energética, VI Simposio Internacional OTEC,<br />

la visita a la planta principal OTEC de Japón, así como la participación<br />

en la XLI reunión de trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables<br />

y Ambiente y la realización de la 4a reunión <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>,<br />

Mapa de Ruta Tecnológica, MRT realizada en el mes de diciembre de<br />

2018.<br />

Para finalizar nuestro cuarto boletín, se presenta un interesante artículo<br />

en el cual se resaltan las cualidades del chicle para las labores<br />

científicas.<br />

No queremos dejar pasar la oportunidad para poner a su disposición,<br />

tanto la página web www.cemieoceano.mx en la cual se presentan<br />

las acciones realizas por la comunidad del Centro, así como las redes<br />

sociales de Twitter, @CemieOceano y Facebook, /CemieOceano, en<br />

las cuales, semanalmente, se publican las actividades realizadas por el<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> y sus participantes.<br />

Esperamos que este boletín sea de su agrado, igualmente trabajamos,<br />

permanentemente, para que con el avance del proyecto<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, la sociedad pueda conocer, de primera mano, las actividades<br />

que realizan las universidades, empresas e instituciones de<br />

gobierno que tienen como meta obtener energía a partir del océano.<br />

Los Editores

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Fotografía tomada de internet<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

4

Año 2 No. 2<br />

Avances en el Modelado Físico en Pequeña Escala<br />

de Aparatos para la Generación de Electricidad<br />

por Electrodiálisis Inversa<br />

Edgar Mendoza, Ziomara de la Cruz, Monserrat Ortiz, Elier Sandoval<br />

Instituto de Ingeniería, UNAM<br />

LT. Modelación Física y Numérica<br />

Introducción<br />

La generación de electricidad por electrodiálisis inversa (RED por sus siglas<br />

en inglés) es el proceso por el cual, al separar en aniones y cationes<br />

la molécula de la sal (típicamente cloruro de sodio NaCl) contenida en el<br />

agua marina, se cargan electrodos y se genera un potencial eléctrico. La<br />

separación iónica se lleva a cabo con la ayuda de membranas que son<br />

capaces de dejar pasar a su través solo un tipo de ion (anión o catión).<br />

El fluido con iones de una sola carga entra en contacto con un electrodo<br />

y se tiene una batería de corriente directa.<br />

La línea de Modelado Físico y Numérico del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, en colaboración<br />

con las líneas de Gradiente Salino y de Redes e Interconexión,<br />

se encuentra trabajando en la fabricación de dos modelos de laboratorio<br />

tanto de carácter docente como para generar conocimiento y sentar las<br />

bases para la optimización e incremento de la escala de estos dispositivos.<br />

A su vez, se codificó una herramienta computacional para estimaciones<br />

preliminares en el diseño de celdas RED.<br />

Modelo RED sistema abierto<br />

5<br />

Se fabricó un modelo de acrílico de 30 cm de<br />

largo por 10 cm de ancho y 10 cm de alto, que<br />

consiste en una caja rectangular con paredes<br />

de acrílico de 6 mm de grosor, la caja se dividió<br />

en tres secciones separadas por canaletas de 2<br />

mm; cada sección quedó de 10 cm de largo (figura<br />

1). En cada canaleta se colocaron las membranas<br />

de intercambio iónico aniónica y catiónica<br />

marca Exellion.<br />

Figura 1. Prototipo RED sistema abierto<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Se colocaron compuertas de acrílico de 2 mm que corren sobre las canaletas. En las secciones<br />

externas se colocó agua dulce y salada (35 ppm) en la intermedia, de tal modo que al levantar lascompuertas<br />

inicia el mezclado de agua dulce con salada y con ello un experimento.<br />

Se llevaron a cabo tres experimentos nombrados estado estacionario, Reynolds bajo y Reynolds<br />

medio. Se encontró que en el estado estacionario el potencial generado alcanza un estado de<br />

equilibrio, sin embargo, se presentó también el efecto de polarización por concentración en el<br />

cual los polos se intercambian por la acumulación de iones en las membranas. Este efecto no es<br />

deseable en plantas eléctricas.<br />

En el experimento de Reynolds bajo se observó que tiende al equilibrio también ya que el movimiento<br />

del agua es lento. Se hizo evidente (al probar Reynolds medio) que entre mayor es la velocidad<br />

del agua, el sistema tarda más en llegar al equilibrio. Los potenciales obtenidos son parecidos<br />

a los experimentos anteriores e incluso menores, pero a diferencia de los otros, este arreglo en el<br />

sistema no tiende al equilibrio como se observa en la figura 2.<br />

Con este modelo se encontró también que la temperatura ambiente afecta el proceso RED algrado<br />

que temperaturas altas (mayores a 20 °C) detienen casi por completo la reacción en las<br />

membranas.<br />

Modelo RED sistema cerrado<br />

Se fabricó un modelo con un arreglo tal que permite reducir la resistencia eléctrica del sistema y al<br />

mismo tiempo propicia un flujo continuo de agua salada y de la solución electrolítica, con lo que se<br />

pretende contar con la máxima eficiencia en el sistema.<br />

El modelo está constituido por: Cajas de acrílico y ABS para el soporte del modelo y que contienen<br />

las entradas y salidas de los flujos; empaques de nitrilo, neopreno o silicón; electrodos de<br />

titanio recubiertos de pasta de carbono; conductos de PLA para solución electrolítica, agua dulce<br />

y agua salada; membranas de intercambio iónico; mangueras, conectores y válvulas; tubos para<br />

conectar el electrodo, mediante alambre, con un multímetro para medir el potencial; agua salada y<br />

dulce; Ferrocianuro de potasio, Ferricianuro de potasio y cloruro de sodio.<br />

El modelo cuenta con sólo una celda, que hasta ahora genera un voltaje máximo de 95 mV. Se<br />

puede deducir de este experimento que la energía producida está directamente relacionada con el<br />

fluido que atraviesa el dispositivo. Para asegurar su eficiencia es necesario controlar las fugas y<br />

evitar la mezcla del agua con la solución electrolítica.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 2. voltajes medidos en los experimentos estacionario (azul), reynolds bajo (rojo) y reynolds medio (verde).<br />

6

Año 2 No. 2<br />

Figura 3. Vistas del modelo RED de sistema cerrado<br />

Este modelo se encuentra en fase de mejora y optimización. Luego de la cual se probará en diferentes<br />

condiciones para entender mejor el proceso RED.<br />

Desarrollo de un modelo numérico<br />

La herramienta de cómputo que se codificó describe el comportamiento de una pila electroquímica<br />

a partir de las ecuaciones termodinámicas y de potencial de óxido reducción. La importancia de<br />

este modelo radica en su capacidad para estimar un potencial teórico a partir de las propiedades<br />

físicas y geométricas de un sistema RED.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

7

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Fotografía tomada de internet<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

8

Año 2 No. 2<br />

Observaciones de la Potencia<br />

del Oleaje en el Sur de Tamaulipas<br />

y Norte de Veracruz<br />

Marco Julio Ulloa, Alejandro Olivares Torres, Miqueas Abel Díaz Maya,<br />

Guadalupe Mayela Adame Hernández, Rogelio Ortega Izaguirre.<br />

Instituto Politécnico Nacional, CICATA Unidad Altamira. Línea de Oleaje.<br />

Introducción<br />

Las estimaciones globales del promedio anual de la potencia del<br />

oleaje realizadas por Cornett (2008) así como por Gunn y Stock-Williams<br />

(2012), sugieren que para el Golfo de México es menor de 10 kW/m. Dicha<br />

estimación del recurso del oleaje en aguas profundas (h > L/2) se basó<br />

en parámetros espectrales obtenidos de modelos numéricos y no directamente<br />

del espectro del oleaje en frecuencia y dirección. ¿Es realmente<br />

tan poco en comparación con estimaciones efectuadas en latitudes altas?<br />

Las condiciones promedio del oleaje están moduladas por la propagación<br />

de frentes fríos, en tanto que las condiciones extremas por huracanes<br />

y frentes fríos (Appendini et al., 2014). El trabajo numérico reciente<br />

de Felix et al (2018) sugiere que el promedio anual de la potencia del<br />

oleaje es en realidad mayor de 10 kW/m al considerar eventos extremos.<br />

El orden de magnitud del promedio anual que estimaron fue de 10 MW<br />

en las aguas profundas de Tamaulipas y Cancún. ¿Qué es lo que indican<br />

las mediciones del oleaje? En mar profundo, la fuente de información es<br />

la red de boyas del Centro Nacional de Datos de Boyas de la Administración<br />

Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América,<br />

la cual proporciona parámetros espectrales del oleaje. Con base en dicha<br />

fuente de información, el trabajo realizado por Adame et al (2018) para el<br />

potencial del oleaje generado por los ciclones tropicales que ocurrieron<br />

entre 1977 y 2017 en el Golfo de México y Mar Caribe, muestra valores<br />

máximos entre 27 kW/m y 1667 kW/m. La contribución de los eventos<br />

extremos al promedio anual de la potencia del oleaje es por demás importante.<br />

¿Qué se sabe de los frentes fríos? A conocimiento de los autores,<br />

hay poco trabajo realizado a nivel científico. Van de Voorde y Dinnel<br />

(1998) observaron los cambios en el campo espectral del oleaje durante<br />

la propagación de un frente frío en marzo de 1994, considerado un mes<br />

de transición entre las estaciones de invierno y verano que se caracteriza<br />

por una disminución en el número de frentes fríos y el incremento en la<br />

frecuencia de los vientos con componente sur (suradas). Este trabajo es<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

9

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

de particular interés, pues el intervalo de frecuencias 0.22-0.30 Hz puede utilizarse como trazador<br />

de la respuesta del campo del oleaje al campo de viento. Lo anterior se debe a que las componentes<br />

del oleaje con frecuencias relativamente altas, responden más rápido a los cambios en el<br />

campo de viento que las componentes del oleaje con frecuencias relativamente menores. A nivel<br />

confidencial, es posible que existan reportes técnicos donde se evalúe la potencia del oleaje generada<br />

por frentes fríos, ya que existe interés de la industria petrolera del norte del Golfo de México<br />

en abastecer de electricidad a las plataformas mediante convertidores de energía del oleaje (CEO)<br />

(Guiberteau et al., 2015).<br />

Uno de los objetivos de la línea estratégica O-LE1 de <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> consiste en evaluar la disponibilidad<br />

de la energía y la potencia de las olas, e identificar regiones en las costas mexicanas<br />

con el mayor potencial para el aprovechamiento de la energía de las olas (Ocampo Torres et al.,<br />

2018). En el presente ensayo se describen las actividades que se están realizando para obtener<br />

mediciones directas del oleaje en la costa sur del Estado de Tamaulipas y en la costa norte del<br />

Estado de Veracruz.<br />

Estas mediciones coadyuvan a la identificación de zonas piloto susceptibles para la prueba de<br />

dispositivos CEO, con el reto adicional de considerar el diseño/adaptación de una nueva generación<br />

de dispositivos CEO que sean adecuados y eficientes para un régimen de oleaje promedio<br />

perturbado por sistemas frontales atmosféricos, vientos intensos con componente sur (suradas) y<br />

tormentas tropicales.<br />

Área de estudio<br />

Dos perfiladores acústicos Doppler de olas y corrientes marca Nortek se instalaron en noviembre<br />

de 2017 a unos 15 km al norte y sur de la desembocadura del río Pánuco (Enríquez et al., 2017). El<br />

perfilador situado al norte (AwacTam), está a unos 9 km al sur de la escollera sur del Puerto Industrial<br />

de Altamira, la cual tiene una longitud aproximada de 2.4 km. La longitud de la escollera sur<br />

de la bocana del río Pánuco es de 1.7 km. Ambos instrumentos se encuentran a unos 4 km de una<br />

costa con régimen erosivo (figura 1).<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 1. Localización de los perfiladores acústicos de olas y corrientes en el sur de Tamaulipas (AwacTam) y norte de<br />

Veracruz (AwacVera).<br />

10

Año 2 No. 2<br />

Se cuenta con dos perfiladores cuyo transductor acústico tiene una frecuencia de 1 MHz y uno con<br />

una frecuencia de 600 kHz para el recambio. La frecuencia de muestreo interna de los perfiladores<br />

es de 6 Hz (1 MHz) y 4 Hz (600 kHz). Los dos perfiladores miden directamente la superficie libre<br />

mediante un haz acústico vertical muy angosto (1.70) denominado AST (Acoustic Surface Tracking).<br />

Los datos de oleaje que se miden con el AST tienen una frecuencia de 4 Hz para los perfiladores<br />

de 1 MHz y de 2 Hz para el perfilador de 600 kHz. Ambos perfiladores están programados para<br />

medir cada hora en ráfagas de 17 min. Las corrientes se miden cada 10 min.<br />

El problema de la bioincrustación<br />

Los perfiladores se montan sobre un trípode de aluminio que de fábrica viene recubierto con una<br />

pintura plastificada y un ánodo de sacrificio para minimizar corrosión. La carcasa del perfilador está<br />

hecha de un polímero denominado Delrin y plásticos de poliuretano. En la Figura 2 se muestra el<br />

trípode y la carcasa recuperados luego de cuatro meses de operación. La colonización biológica es<br />

evidente, son algas por lo general, pero dependiendo de la permanencia en el fondo, se agregan<br />

gusanos tubícolas y balanos o sacabocados, que se caracterizan por vivir dentro de carcasas calcáreas<br />

en forma de volcán. La fauna de acompañamiento que hemos observado en estas colonias<br />

suele ser juveniles de peces, cangrejos y langostas. La limpieza del equipo se realiza en el sitio,<br />

regresando los invertebrados a la mar.<br />

La bioincrustación es un problema añejo que afecta los cascos de los barcos y de las embarcaciones<br />

menores, así como cualquier estructura inmersa en agua marina. En Tamaulipas se le conoce<br />

como “broca”, haciendo referencia a larvas de ostión que generan sus conchas en los cascos.<br />

La presencia de broca aumenta el arrastre sobre la superficie del agua, disminuye la velocidad de<br />

las embarcaciones e incrementa el consumo de combustible.<br />

En el caso de los dispositivos CEO, es probable se requiera la solución tradicional de mantenimiento<br />

continuo por parte de buzos especializados para eliminar el crecimiento de organismos<br />

marinos. Esto obedece a la vida limitada de las pinturas antiincrustantes, que tienen además la característica<br />

indeseable de liberar biocida de manera controlada a fin de eliminar o evitar el asentamiento<br />

de los organismos (Lewis, 2018). Una alternativa podría ser la síntesis química de compuestos<br />

que no maten los organismos, sino que estimulen sus reflejos natatorios al entrar en contacto<br />

con el compuesto y así evitar se fijen en estructuras marinas. En el caso de los dispositivos CEO,<br />

es probable se requiera la solución tradicional de mantenimiento continuo por parte de buzos especializados<br />

para eliminar el crecimiento de organismos marinos. Esto obedece a la vida limitada<br />

de las pinturas antiincrustantes, que tienen además la característica indeseable de liberar biocida<br />

de manera controlada a fin de eliminar o evitar el asentamiento de los organismos (Lewis, 2018).<br />

Una alternativa podría ser la síntesis química de compuestos que no maten los organismos, sino<br />

que estimulen sus reflejos natatorios al entrar en contacto con el compuesto y así evitar se fijen en<br />

estructuras marinas.<br />

Resultados actuales<br />

La temporada de frentes fríos del ciclo 2017-2018 inició en agosto de 2017 y finalizó en mayo de<br />

2018. La primera tormenta invernal se presentó en diciembre de 2017, coincidiendo con el sistema<br />

frontal número 14. En total se observaron 48 sistemas frontales atmosféricos y un frente frío de<br />

corta duración denominado “frente frío S/N” (FFS/N) a finales de mayo (CONAGUA, 2018).<br />

Actualmente se cuenta con 10 meses de datos para el anclaje en el norte de Veracruz y 8 meses<br />

para el anclaje situado en el sur de Tamaulipas. En este último anclaje se perdieron tres meses de<br />

datos debido al error técnico de la colocación inadecuada de la junta tórica de goma en el cilindro<br />

de aluminio que contiene las baterías.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

11

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Con base en el espectro direccional del oleaje que proporcionan los perfiladores, se calculó la<br />

potencia del oleaje y se obtuvieron las series de tiempo respectivas. En el anclaje AwacVera se ha<br />

logrado identificar la señal de potencia de 28 frentes fríos, el FFS/N y algunas suradas. En el anclaje<br />

AwacTam se logró identificar 22 frentes fríos, así como algunas suradas. Los anclajes, separados<br />

una distancia de 32 km que incluye la pluma salobre del río Pánuco, registraron los mismos eventos.<br />

La potencia promedio para la serie de tiempo de mayor duración fue de 15 kW/m en una profundidad<br />

de 17 m, con una potencia acumulada de 113 MW/m que contrasta con la capacidad operativa<br />

de las centrales termoeléctricas de Altamira de ciclo combinado (gas y vapor) de capital privado. La<br />

central II tiene una potencia operativa de 495 MW, las centrales III y IV de 1036 MW y la Altamira V<br />

de 1121 MW. La termoeléctrica convencional de Altamira (combustóleo y gas), a cargo de la Comisión<br />

Federal de Electricidad, tiene una capacidad efectiva de 800 MW (CFE, 2014).<br />

El promedio de la potencia del oleaje (15 kW/m) incluye los eventos que localmente modulan<br />

el oleaje promedio: frentes fríos y suradas. No se han detectado señales evidentes asociadas a<br />

ciclones tropicales (tormentas tropicales, tormentas subtropicales y huracanes). El coeficiente de<br />

variación de la potencia indica una variabilidad temporal 1.5 veces mayor al promedio, implicando<br />

que las tecnologías actuales de los dispositivos CEO podrían operar con una eficiencia baja en<br />

estos sitios, además de resistir las condiciones del oleaje extremo. Alturas máximas mayores de 4<br />

m pueden producirse durante el paso de los sistemas frontales por aguas someras. La potencia del<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 2. Bioincrustación en equipo de medición de olas y corrientes.<br />

12

Año 2 No. 2<br />

oleaje se ha calculado para cada frente frío. El inicio y el final de cada evento individual se identificó<br />

principalmente con base en la señal del espectro de energía de 0.25 Hz.<br />

Hay una limitación inherente en determinar la duración de los frentes con datos horarios, y es<br />

que la respuesta del oleaje a los cambios abruptos en la velocidad del viento no se puede resolver<br />

de manera adecuada. Se destaca el frente frío número 14 que generó oleaje con una potencia<br />

promedio de 101 kW/m y un máximo de 236 kW/m. Valores ligeramente menores se observaron en<br />

el anclaje AwacTam. En plena primavera, el frente frío número 44 generó una potencia máxima de<br />

234 kW/m con una potencia promedio de 104 kW/m. Sin embargo, la potencia acumulada (3 MW/m)<br />

fue menor que la correspondiente al frente frío número 14 (8 MW/m).<br />

Las observaciones de oleaje que se están realizando seguramente serán de utilidad en los esfuerzos<br />

de modelación del potencial energético del recurso del oleaje en el Golfo de México, nivel<br />

regional y local. La figura 3 muestra la rosa de potencia para el anclaje que se fondeó en el norte<br />

de Veracruz.<br />

Figura 3. Rosa de potencia para el anclaje AwacVera.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

13

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Literatura citada<br />

Adame-Hernández, G.M., Ulloa, M.J., Martínez-Pérez, J.R. & Díaz-Maya, M.A. (2018). Inventario de datos<br />

de oleaje para ciclones tropicales en el Golfo de México y Mar Caribe mexicano. Informe Técnico CE-<br />

MIE-<strong>Océano</strong>.<br />

Appendini, C.M., Torres-Freyermuth, A., Salles, P., López-González, J. & Tonatiuh-Mendoza, E. (2014). Wave<br />

climate and trends for the Gulf of Mexico: a 30yr wave hindcast. Journal of Climate, 27, pp.1619-1632.<br />

Comisión Federal de Electricidad (CFE) (2014). Programa de obras e inversiones del sector eléctrico POISE<br />

2014-2028.<br />

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (2018). Mayo 2018. Reporte del Clima en México, 8, pp.14-16.<br />

Cornett, A.M. (2008). A global wave energy resource assessment. En: ISOPE-2008-TPC-579.<br />

Enriquez, C., Marín Hernández, M., Ulloa, M.J., Papiol Nieves, V., Reyes Mendoza, O., Aragón González, J.<br />

& Robles, J. (2017). Reporte del análisis y resultados de la variación temporal y espacial de las variables<br />

ambientales al final de cada año. Informe Técnico <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>.<br />

Felix, A., Mendoza, E., Chávez, V., Silva, R. & Rivillas-Ospina, G. (2018). Wave and wind energy potential including<br />

extreme events: a case study of Mexico. Journal of Coastal Research, 85, pp.1336-1340.<br />

Guiberteau, K., Lee, J., Liu, Y., Dou, Y. & Kozman, T.A. (2015). Wave energy converters and design considerations<br />

for the Gulf of Mexico. Distributed Generation & Alternative Energy Journal, 30, pp.55-76.<br />

Gunn, K. & Stock-Williams, C. (2012). Quantifying the global wave power resource. Renewable Energy, 44,<br />

pp.296-304.<br />

Lewis, J.A. (2018). Batting biofouling with and without biocides. Chemistry in Australia, 6, pp.26-29.<br />

Ocampo Torres, F.J., Leyva Ollivier, M.E., León Guzmán, J., Rodríguez Padilla, I., Herrera Vázquez, C.F., García<br />

Nava, H. & Osuna Cañedo, J.P. (2018). Cosechar la energía del oleaje. <strong>Boletín</strong> <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, 2, pp.43-46.<br />

Van de Voorde, N.E. & Dinnel, S.P. (1998). Observed directional wave spectra during a frontal passage. Journal<br />

of Coastal Research, 14, pp.337-346.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

14

Año 2 No. 2<br />

Campaña de campo en el río Jamapa,<br />

Veracruz: del Grupo de Gradiente Salino<br />

Carlo Alberto Domínguez Eusebio, Mark Marín Hernández<br />

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana Línea Gradiente Salino<br />

Introducción<br />

La demanda de recursos energéticos ha ido en constante crecimiento<br />

provocando también un incremento en las emisiones de gases de efecto<br />

invernadero que potencializan el cambio climático global, principalmente<br />

por un mayor uso de combustibles fósiles. Por esto, es imperativa la búsqueda<br />

de fuentes alternativas de energía que sean más amigables con el<br />

medio ambiente. En la actualidad las fuentes alternativas de energía más<br />

conocidas son: solar, eólica, geotérmica, hídrica e incluso energía a partir<br />

de biomasa. En específico la hídrica tiene un alto potencial no sólo en la<br />

parte hidráulica (i.e. presas en ríos) si no en la oceánica. De esta última se<br />

puede obtener energía de corrientes oceánicas, del oleaje, energía térmica,<br />

gradiente salino, entre otras (Huckerby et al., 2016). La energía por<br />

gradiente salino no es muy conocida, sin embargo, de acuerdo a IRENA<br />

(2014), el potencial técnico total a nivel mundial de la generación de energía<br />

por gradiente salino es de 647 Gigawatts, lo cual equivale al 23 % del<br />

consumo mundial de electricidad del 2011.<br />

La generación de energía por gradiente salino se obtiene a partir de la<br />

diferencia de la concentración de sales entre dos fluidos, principalmente<br />

por la presión osmótica que se genera. Este contraste se presenta de<br />

forma natural en las desembocaduras de los ríos (o estuarios) ya que en<br />

estos sitios interactúa el agua salada del océano y la dulce proveniente<br />

del continente. Por esta razón, los estuarios son de gran interés para los<br />

científicos, ya que presentan características únicas para aprovechamien<br />

to de energía por gradiente salino. Existen diversos tipos de estuarios, sin<br />

embargo, en específico los de cuña salina se caracterizan por tener un<br />

alto grado de estratificación entre el agua salada y dulce, un bajo rango<br />

de marea y una alta descarga del río (Stommel & Farmer, 1952), por lo que<br />

los vuelve sitios ideales para la obtención de energía por gradiente salino.<br />

En Veracruz, la desembocadura del río Jamapa presenta cuña salina<br />

donde se tiene una alta estratificación entre agua salada y dulce, lo que<br />

lo vuelve un sitio de interés para su aprovechamiento energético. Por<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

15

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

esto es necesario realizar estudios para identificar las características del comportamiento temporal<br />

y espacial de la cuña salina a lo largo del río, así como los forzamientos que contribuyen a ese<br />

comportamiento.<br />

Zona de estudio<br />

La cuenca del río Jamapa se encuentra ubicada entre los 18°45’ y 19°14’ latitud norte, y entre 95°56’<br />

y 97°17’ longitud oeste, teniendo un área aproximada de 3,929 km2. El río Jamapa lo conforman<br />

dos afluentes principales: el río Cotaxtla y el río Jamapa. En su desembocadura, la cual se encuentra<br />

en la localidad de Boca del Río, Veracruz, se presenta un estuario micro mareal de cuña salada,<br />

en donde la intrusión de agua marina llega a penetrar hasta 10 km, de la línea costera hacia el<br />

interior del río (Perales & Sanay, 2011).<br />

En Boca del Río se presenta un clima cálido subhúmedo (INEGI, 2018) con temperaturas que<br />

oscilan entre 18º C (temperatura mínima en enero) hasta los 32º C (temperatura máxima en junio)<br />

con una precipitación media anual de aproximadamente 1700 mm. A lo largo del año, este sitio se<br />

ve afectado por distintos fenómenos meteorológicos; en verano por eventos tropicales (i.e ondas,<br />

depresiones, tormentas e incluso ciclones) y en invierno por sistemas frontales conocidos como<br />

“nortes”.<br />

Campañas de campo<br />

Como Parte de los objetivos del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> en la línea estrategia SLE1, se implementó un diseño<br />

para evaluar el potencial energético dentro de un estuario de cuña salina dentro del Golfo de<br />

México. Donde el río Jamapa, fue elegido dadas sus características físicas, así como su adecuado<br />

acceso para llevar acabo el estudio. Para llevar a cabo este objetivo, se han realizado hasta el<br />

momento dos campañas de 25 horas para analizar el comportamiento de la cuña salina a lo largo<br />

de estuario durante un ciclo de marea. La primera se realizó los días 17 y 18 de mayo del 2018 y la<br />

segunda los días 28 y 29 de junio del mismo año. Donde se ubicaron 10 estaciones distribuidos a<br />

lo largo del río (figura 1). Cabe resaltar que las dos campañas corresponden a periodo de mareas<br />

vivas. La primera campaña corresponde a la temporada seca, mientras que la segunda corresponde<br />

al inicio de la temporada de lluvias.<br />

Para estas campañas, durante un ciclo de marea (25 hrs) se colectaron datos de corriente utilizando<br />

un perfilador acústico (ADCP RDI 1200 kHz), montado en un catamarán y arrastrado con la<br />

embarcación (Figura2 a). Aunado a este instrumento, se realizaron perfiles hidrográficos con un<br />

CTD-CastAway en cada una de las estaciones a lo largo del río. (figura 2b). Sumado a las dos campañas<br />

mencionadas anteriormente, a lo largo del río se establecieron 4 sitios donde se instalaron<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 1. Sitios de medición durante las campañas de 25 horas.<br />

16

Año 2 No. 2<br />

CTD Divers (Vanessen Instruments) para tener series de tiempo de salinidad, temperatura y presión<br />

a lo largo del río, La figura 3 muestra los sitios seleccionados para la instalación, estos datos ayudarán<br />

al entendimiento temporal y espacial del estuario.<br />

La instalación de los 4 CTD-Divers se realizó los durante los días 23 y 26 de junio del 2018. Donde<br />

se diseñaron las estructuras para anclar los instrumentos utilizando cubetas con cemento, varillas,<br />

cadenas y grampines con el fin de que los instrumentos se mantengan en la misma posición durante<br />

todo el periodo de muestreo (figura 4). Estos sensores fueron programados para registrar datos<br />

con una frecuencia de 10 minutos.<br />

Figura 2. instrumentos utilizados en la campaña durante un ciclo mreal. a) perfilador de corriente acústico doppler y b)<br />

sensor de conductividad, temperatura y profundidad del agua.<br />

Figura 3. Sitios seleccionados para la instalación de los Divers-CTD.<br />

17<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 4. Instalación de los sensores Diver-CTD.<br />

Figura 5. Estación meteorológica instalada sobre<br />

el instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la<br />

Universidad Veracruzana.<br />

Adicionalmente, se instaló una estación meteorológica Vantage PRO2 (Davis Instruments) sobre el<br />

edificio del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana (figura 5). La<br />

instalación de la estación se realizó el 23 de junio del 2018 y fue programada para registrar datos<br />

cada 10 minutos, de temperatura, humedad del aire, dirección, velocidad del viento, precipitación,<br />

presión y radiación solar. Esta estación meteorológica servirá para la caracterización de los agentes<br />

forzantes involucrados en la dinámica de la cuña salina.<br />

Resultados preliminares<br />

En las Figuras 6 y 7 se muestran los perfiles de salinidad de las 10 estaciones a lo largo del río, la figura<br />

6 para la campaña realizada en temporada de secas y la figura7 para la campaña realizada en<br />

el comienzo de la temporada de lluvias, en el panel superior de las figuras está el comportamiento<br />

de la marea, donde los puntos rojos que coinciden con la marea alta y baja, corresponden a los<br />

perfiles de salinidad que se encuentran en los paneles inferiores de las figuras.<br />

En la figura 6 se observa el comportamiento de la cuña salina a lo largo del ciclo de marea, donde<br />

durante marea alta (alrededor de las 14:00 hrs) la intrusión de agua marina es a lo largo del<br />

todo el transecto, con salinidades arriba de 25 ups, mientras que durante la marea baja, el tirante<br />

de agua disminuye y la cuña salina penetra menos dentro del estuario (alrededor de las 2:30 hrs).<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

18

Año 2 No. 2<br />

Figura 6. Comportamiento de la marea del 17 al 18 de mayo (arriba) y perfil vertical de la salinidad del agua a lo largo del<br />

estuario del río Jamapa durante marea baja (en medio) y alta (abajo). Las unidades de salinidad se encuentran en UPS<br />

(Unidades practicas de salinidad).<br />

Para la segunda campaña durante el comienzo de la temporada de lluvias, se observa un comportamiento<br />

similar a la campaña anterior, con mayor intrusión durante marea alta y menor durante<br />

marea baja, pero debido a que, durante este periodo, aumentó el aporte de agua dulce, debido<br />

a las primeras precipitaciones en la cuenca del río Jamapa, se observa una menor intrusión de la<br />

cuña, así como el nivel de la haloclina es ligeramente más profunda (figura 7b).<br />

Otro de los objetivos dentro de esta línea estratégica es la caracterización ambiental de la zona,<br />

para esto próximamente se realizará una caracterización de las comunidades bióticas del plancton,<br />

bentos y necton. Estos estudios se esperan comiencen a principios de 2019.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

19

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 6. Comportamiento de la marea del 17 al 18 de mayo (arriba) y perfil vertical de la salinidad del agua a lo largo del<br />

estuario del río Jamapa durante marea baja (en medio) y alta (abajo). Las unidades de salinidad se encuentran en UPS<br />

(Unidades practicas de salinidad).<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Referencias<br />

Huckerby, J., Jeffrey, H., de Andres, A., & Finlay, L. (2016). An International Vision for Ocean Energy, agosto,<br />

2017, de Ocean Energy Systems. URL: www.ocean-energy-systems.org.<br />

INEGI. 2018. Climatología. URL: http://www. beta.inegi.org.mx/temas/mapas/climatologia/<br />

IRENA (International Renewable Energy Agency). 2014. Salinity Gradient Energy: Technology brief. URL: http://<br />

www.irena.org/documentdown-loads/publications/salinity_energy_v4_web.pdf<br />

Perales-Valdivia, H. & Sanay, R. (2011). The hydrography of a highly stratified estuary located in a tropical and<br />

microtidal region: The Jamapa River. Biennial Conference of the coastal and estuarine research federation:<br />

Societies, estuaries and coasts adapting to change. Daytona, FL, USA<br />

Stommel, H. and Farmer, H.G. On the nature of estuarine circulation WHOI. Tech. Rep. Vol. 131, 1952, pp. 52-<br />

88.<br />

20

Año 2 No. 2<br />

Medición del cuña salina en los ríos<br />

Champotón y San Pedro y San Pablo para<br />

época de lluvias en 2018<br />

Iván Martínez Sosa, Gregorio Posada Vanegas,<br />

Felipe Ernesto Puc Cutz, Enrique Alejandro Mangas Che, Gastón Santos Martínez<br />

Instituto EPOMEX, Universidad Autónoma de Campeche<br />

Línea de Gradiente Salino<br />

Introducción<br />

Debido al deterioro ambiental que conlleva la sobre explotación de combustibles<br />

fósiles, se hace indispensable el desarrollo y aprovechamiento<br />

de las fuentes de energía renovable, una de ellas es la energía asociada al<br />

gradiente salino, en la cual, al mezclarse dos masas de agua de diferente<br />

concentración de sal, se produce liberación de energía debido al diferencial<br />

químico entre las mismas. El área de Procesos Costeros del Instituto<br />

EPOMEX-UAC, dentro de la línea Gradiente Salino del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> ha<br />

realizado diversas campañas de campo destinadas a cuantificar el potencial<br />

energético de los ríos Champotón y San Pedro y San Pablo en el<br />

Estado de Campeche.<br />

En el presente trabajo se esquematiza el comportamiento, para una misma<br />

hora, de la temperatura y salinidad a lo largo, de los primeros kilómetros,<br />

de los ríos anteriormente mencionados, para la época de lluvias del<br />

año 2018. Los equipos que se utilizaron para medir los parámetros fisicoquímicos<br />

en la columna de agua son, el Hobo Conductivity Logger U24-<br />

002-C (CT) y el Hobo Water Level Logger U20L-01 (DT) (ONSET, 2017),<br />

con éstos se registraron, en promedio cada 200 m, presión, temperatura<br />

y conductividad, los cuales permiten calcular la densidad y salinidad del<br />

agua. Posteriormente, los datos fueron interpolados para obtener mapas<br />

del perfil de temperatura y salinidad a lo largo del eje de cada río.<br />

Zona de estudio<br />

En la Figura 1 se indica la localización de los ríos San Pedro y San Pablo y<br />

Champotón, el primero tiene un ancho cercano a 300 m en su desembocadura,<br />

el río Champotón tiene 90 m de ancho, mientras que la profundidad<br />

máxima medida fue 3.5 y 5.5 m, respectivamente, (CONABIO 2002).<br />

Las mediciones se realizaron desde la desembocadura hasta una distancia<br />

de 2.0 km en el San Pedro y San Pablo y 1.2 km en el río Champotón.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

21

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 1. localización ríos champotón y san pedro y san pablo, campeche y transecto de<br />

medición (color amarillo).<br />

Mediciones<br />

En la Figura 2 y Figura 3 se presentan los mapas de temperatura y salinidad, para una misma hora,<br />

en cada uno de los ríos.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 2. comportamiento longitudinal de la temperatura para los ríos champotón y san pedro y san pablo, época de<br />

lluvias.<br />

22

Año 2 No. 2<br />

Figura 3. Comportamiento longitudinal de la salinidad para los ríos Champotón y San Pedro y San Pablo, época de lluvias.<br />

Resultados<br />

Para el río Champotón, en la parte superior la temperatura es más fría, con un valor de 27° C, la<br />

máxima de 30° C, y, para el río San Pedro y San Pablo la temperatura tiende a ser constante en<br />

todas las mediciones, con un valor medio de 28.5 °C. En el caso de la salinidad se observaron, en<br />

el río Champotón, valores cercanos a 11 ppm en la superficie y a partir de 1.5 m de profundidad<br />

valores cercanos a 28 ppm; a 1000 m de distancia la cuña salina aún abarca la mitad de la sección<br />

transversal, por el contrario en el río San Pedro y San Pablo, los menores valores de salinidad son<br />

1.5 ppm, y el mayor valor es 29 ppm. El efecto del mar se desvanece, para esta época climática, en<br />

los primeros 1000 m de distancia, a partir de este punto, prácticamente toda el agua que fluye por<br />

el río es dulce.<br />

Conclusiones<br />

Se midió el comportamiento de la cuña salina para los ríos San Pedro y San Pablo y Champotón,<br />

para el primero el mar solo influye en los primeros 1000 m medidos desde la desembocadura, para<br />

el segundo, a esta misma distancia, el porcentaje de agua de mar es cercano al 50 %. Este análisis<br />

debe complementarse con una campaña de campo de 25 h en la cual se estudie el efecto del mar<br />

durante dos ciclos de marea.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

23

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Bibliografía<br />

CONABIO. 2002. Lista de regiones hidrológicas prioritarias. Sitio web: http://www.conabio. gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_098.html.<br />

Jaime-Jaquez, C. 2006. Acuerdo por el que se dan a conocer las denominaciones y la ubicación geográfica<br />

de las dos cuencas hidrológicas localizadas en el área geográfica denominada río Champotón, así como<br />

la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas que comprenden<br />

dicha área geográfica. SEMARNAT.<br />

ONSET. HOBO registrador de datos de conductividad. .2017, de ONSET Sitio web: onset-comp.com/products/data-loggers/u24-002-c.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

24

Año 2 No. 2<br />

Campañas de campo en el Sistema<br />

Lagunar Huave, Oaxaca de la línea<br />

Gradiente Salino<br />

Cristóbal Reyes1, Jesús Aragón2, Oscar Reyes2, Cecilia Enríquez2.<br />

1Instituto de Recursos, Universidad del Mar; 2Unidad Académica Yucatán Sede Sisal, UNAM.<br />

Línea de gradiente salino.<br />

Introducción<br />

Una de las líneas estratégicas del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> tiene como objetivo<br />

explorar el recurso energético por gradientes de salinidad que de forma<br />

natural se generan en distintos sitios de la República Mexicana. Uno de<br />

los sistemas elegidos para su estudio, debido a las características de temperatura<br />

y salinidad que presenta, es el Sistema Lagunar Huave (SLH) en<br />

las costas de Oaxaca en el Pacífico Mexicano.<br />

Zona de estudio<br />

El SLH se ubica en la parte oriental de la costa de Oaxaca y está formado<br />

por las lagunas Superior, Inferior, Oriental, Occidental y Mar Tileme que<br />

en conjunto forman una superficie cercana a 1540 km2 (Figura 1). Se trata<br />

de un sistema lagunar en proceso de azolvamiento que de los años 2009<br />

a 2014 disminuyó la profundidad máxima en un metro. (López-Yllescas et.<br />

al., 2015).<br />

El sistema presenta condiciones hipersalinas en algunas regiones, principalmente<br />

en el Mar Tileme y condiciones de salinidad marina en gran<br />

parte de la laguna. Recibe la descarga de varios ríos y arroyos intermitentes.<br />

Los factores que controlan las variaciones termohalinas (temperatura<br />

y salinidad) a lo largo del año son la interacción entre el agua dulce de<br />

descargas continentales y el agua salada que ingresa del mar, la evaporación<br />

y precipitación (intercambios de agua entre la laguna y la atmósfera)<br />

y los procesos que puedan mezclar el sistema lagunar, donde los<br />

gradientes se debilitan o destruyen. El viento juega un factor importante<br />

tanto en la mezcla como en la evaporación y esa región se caracteriza<br />

por tener flujos de aire intensos provenientes del Golfo de México que<br />

atraviesan el país canalizados en la apertura de las cadenas montañosas<br />

en el istmo de Tehuantepec.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

25

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 1. Localización del Sistema Lagunar Huave (recuadro superior izquierdo) y principales puntos geográficos en el<br />

sistema.<br />

Aspecto Social<br />

Los márgenes de las lagunas son ocupados por los grupos étnicos Zapoteca y Huave. De acuerdo<br />

con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se considera que el último<br />

grupo emigró desde Nicaragua o Perú, en tiempos prehispánicos desplazando al grupo Mixe. El<br />

término Huave que significa “gente que se pudre en la humedad” fue asignado por el grupo Zapoteca<br />

y aún hoy es indicador de una relación tensa entre estos grupos. El grupo Huave se autodenomina<br />

Mero Ikooc (“verdaderos nosotros”) y es una de tres categorías en que clasifican a los<br />

humanos. Las otras dos son Moel (extranjeros) y Missig (gente del Istmo). El grupo Zapoteca ocupa<br />

el litoral norte de la Laguna Superior, excepto la margen oriental ocupado por huaves en San Dionisio<br />

del Mar. Las márgenes de la laguna Inferior donde se encuentra Santa Mateo del Mar, Santa<br />

María del Mar, San Francisco del Mar (el viejo y el nuevo), San Dionisio del Mar y Huamuchil, son<br />

ocupados también por los huaves. A pesar de pertenecer al mismo grupo étnico, parece existir<br />

poca cohesión social entre ellos.<br />

En este año se realizaron los primeros muestreos del proyecto <strong>CEMIE</strong> en la laguna. Durante la<br />

estancia se encontró un alto grado de organización social y una disposición amable y cooperativa<br />

de sus habitantes. Cada grupo de habitantes, San Francisco del Mar Viejo, San Francisco del Mar<br />

Viejo, San Mateo del Mar y Santa María del Mar tiene su normativa y respetan las formas en las que<br />

han organizado el uso de ese territorio.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Campaña de Campo<br />

Del 5 al 15 de octubre del presente año (temporada de lluvias), personal de la UNAM, Unidad Sisal y<br />

de la UMAR, Campus Puerto Ángel, realizaron una campaña de campo para obtener datos de temperatura,<br />

salinidad, variaciones del nivel del agua y características físico químicas y ambientales de<br />

la columna de agua dentro del Sistema Lagunar Huave (SLH). Durante la campaña se contó con la<br />

colaboración del MC. Saúl Serrano de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, quien con su<br />

amplio conocimiento de la zona permitió el acercamiento a las Cooperativas de pescadores “Playa<br />

26

Año 2 No. 2<br />

Roble” en San Dionisio del Mar y “Playeros de Huamuchil” en Huamuchil, quienes nos brindaron su<br />

apoyo para lograr los objetivos planteados.<br />

La campaña tuvo lugar antes de la temporada invernal que es caracterizada por los episodios de<br />

viento intenso del norte, conocidos como “vientos Tehuanos”, que imposibilitan la navegación. Se<br />

encontraba presente una baja presión atmosférica, con viento del sureste de magnitud moderada<br />

y cielo de cubierto a semicubierto. Se instalaron cuatro sensores de temperatura, salinidad y nivel<br />

de agua en las dos lagunas, una estación meteorológica y barómetro en San Dionisio del Mar y se<br />

realizaron recorridos en la laguna obteniendo el perfil vertical de salinidad y temperatura a intervalos<br />

de dos kilómetros, así como muestras biológicas de agua.<br />

Figura 2. ubicación de los instrumentos anclados, estación meteorológica y barómetro (puntos amarillos). los puntos en<br />

rojo representan los sitios donde se realizaron perfiles de temperatura y salinidad y también toma de muestras biológicas.<br />

Figura 3. Embarcaderos y áreas de navegación en el Sistema Lagunar Huave.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

27

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

figura 4. perfilador ctd (superior izquierdo), estación meteorológica<br />

(superior derecha) y sistema de anclaje de ctd<br />

diver (inferior).<br />

Muestreo biológico<br />

A la par de los muestreos de salinidad y temperatura, se ejecutó un muestreo de la componente<br />

biológica donde se tomaron muestras de fitoplancton con redes y muestras de agua para determinación<br />

de clorofilas y para analizar el tipo y contenido de sales disueltas (aniones y cationes). Además,<br />

con una sonda multiparamétrica, se realizaron mediciones de las variables físico-químicas del<br />

agua, para que en conjunto con las mediciones de las variables termohalinas se pueda establecer<br />

una relación entre los procesos físico y biológicos presentes en el Sistema Lagunar Huave.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Figura 5. actividades de muestreo biológico en el Sistema Lagunar Huave<br />

28

Año 2 No. 2<br />

1er Ciclo Internacional de Conferencias<br />

Sustentabilidad Energética: Impacto<br />

y Responsabilidad Social<br />

Mtro. Alonso Pérez<br />

ICMyL , UNAM<br />

Línea Gradiente Térmic<br />

El pasado 23 de agosto de 2018 se llevó a cabo el 1er Ciclo Internacional<br />

de Conferencias Sustentabilidad Energética: Impacto y Responsabilidad<br />

Social, organizado por la Línea estratégica de Gradiente Térmico del Centro<br />

Mexicano de Innovación en Energía-<strong>Océano</strong> (<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>). El Instituto<br />

de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM fue la sede de<br />

este evento que reunió estudiosos de México e Islandia en la discusión<br />

de temáticas sociales en el marco de la transición hacia energías renovables.<br />

En punto de las nueve de la mañana la Dra. Elva Escobar Briones,<br />

directora del ICMyL, dio la bienvenida al recinto y recalcó la relevancia<br />

de tratar ampliamente temas del sector energético que hoy ocupan las<br />

agendas nacionales e internacionales. Refrendó el compromiso del Instituto<br />

como espacio de diálogo y se congratuló del carácter interdisciplinario<br />

de las conferencias.<br />

Después el Dr. Rodolfo Silva Casarín, responsable técnico del<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, inauguró las charlas con una reflexión alrededor de las<br />

energías también llamadas “limpias”. Las implicaciones ecológicas una<br />

vez que llega a su fin la vida útil de los materiales con que se construyen<br />

estas tecnologías, o las repercusiones sociales en las comunidades aledañas<br />

a la construcción de una infraestructura son cuestiones que se han<br />

posicionado como asuntos de la misma relevancia que las implementaciones<br />

técnicas de estos grandes proyectos de inversión.<br />

La Dra. Elba Escobar inaugurando el evento. En la mesa, el Ing. Andrade, el Mtro. Rodrigo<br />

Takashi y el Dr. Rodolfo Silva.<br />

29<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Las Conferencias fueron planeadas para abordar temas de lo general a lo particular en lo que<br />

respecta a dos conceptos fundamentales: la Evaluación de Impacto Social y la Responsabilidad<br />

Social Empresarial. El primero se refiere a una manera de analizar las consecuencias (favorables y<br />

desfavorables) que la construcción y operación de una infraestructura para producción de energía<br />

pueda ocasionar en las comunidades cercanas; ante todo es un proceso que vigila el cumplimiento<br />

de los Derechos Humanos, entre ellos la libre determinación. La Responsabilidad Social Empresarial<br />

resulta igualmente de un proceso analítico orientado a mostrar al sector privado las ventajas<br />

de alinear sus esquemas de producción a criterios de Desarrollo Sostenible, es decir, contribuir a<br />

la calidad de vida de la sociedad en que operan.<br />

La primera ponencia magistral estuvo a cargo del Ing. Eduardo Andrade, miembro del Consejo<br />

Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía en México. El Ing. Andrade esbozó el panorama<br />

de las energías renovables en México, tanto desde la perspectiva de su estatus como parámetro<br />

de desarrollo, como de la planeación de la expansión que corresponderá a la Secretaría de Energía.<br />

Indicó el potencial energético del país, sobre todo en el rubro eólico y de irradiación solar, y<br />

concluyó que gran parte de la transición depende de soluciones tecnológicas que aún plantean las<br />

energías renovables como el almacenamiento, la generación distribuida y la eficiencia energética.<br />

La siguiente exposición estuvo a cargo del Mtro. Alonso Pérez, miembro del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>. A<br />

manera de introducción a las temáticas de la Evaluación de Impacto Social expuso tres consideraciones<br />

generales. La primera acerca del equilibrio en la toma de decisiones a nivel de gobierno<br />

entre los factores técnicos y los factores sociopolíticos; en suma, no simplificar que los problemas<br />

ambientales consisten meramente en la aplicación de la ciencia, pero tampoco que residen sólo en<br />

negociaciones políticas. La segunda entraña el presupuesto de la deliberación de una comunidad<br />

para aceptar o rechazar un proyecto, basado en la información que se le otorgue y en un intercambio<br />

de argumentos entre los interesados. Finalmente, la importancia de la diferenciación entre<br />

metodologías propiamente de las ciencias naturales y las de las ciencias sociales. La interdisciplina<br />

no consiste en supeditar una con criterios de la otra, pues su objeto de estudio no es de la misma<br />

naturaleza.<br />

Mtro. Alonso Pérez<br />

Mtro. Mauricio Latapí<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Por su parte el Mtro. Mauricio Latapí, estudiante doctoral de la Universidad de Islandia en el tema<br />

de la Responsabilidad Social Estratégica Empresarial presentó el marco histórico durante el que<br />

se desarrollaron estos conceptos. Una serie de eventos desafortunados para el medio ambiente<br />

(como el derrame petrolero en las costas de California en 1969) generaron presiones sociales que<br />

desembocaron en la creación de agencias de protección socioambiental. Esta normatividad fue<br />

acogida por los sectores privados a manera de una exigencia a la contribución a la calidad de vida,<br />

30

Año 2 No. 2<br />

y desde entonces, los esfuerzos que conlleva la noción de Responsabilidad Social Empresarial<br />

versan sobre cómo incorporar objetivos sociales y objetivos económicos como parte integral de<br />

los modelos de negocios. Su acoplamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el<br />

punto de vista del Mtro. Latapí, debe ser desde la generación de valor compartido, terminar con la<br />

pobreza energética, la ventaja competitiva y la solidez empresarial.<br />

La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. Evelia Rivera, investigadora del Instituto<br />

de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) de la Universidad de<br />

Campeche. Desde un punto de vista interdisciplinario explicó los procesos de evaluación socioambiental<br />

y su implementación en políticas públicas. Esto último con gran conocimiento de causa,<br />

pues la Dra. Rivera fungió como Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable de<br />

Campeche.<br />

Durante su charla, afirmó que la caracterización entre servicios ecosistémicos y el bienestar humano<br />

resulta clave para la sostenibilidad ambiental, pues integra análisis económicos y sociales<br />

dentro de los procesos ambientales mismos. El énfasis en indicadores sociales tales como la organización<br />

comunitaria, y el empleo de la tecnología y conocimientos locales en el entorno son esenciales<br />

para complementar un diagnóstico meramente técnico. De este modo una investigación<br />

transdisciplinaria conectaría los puntos desde la afectación poblacional por el ambiente hasta una<br />

propuesta de solución en políticas públicas.<br />

Ya en un sentido más específico, el Mtro. Jorge Ruggiero, Director de Evaluación de Impacto Social<br />

y Consulta, de la Secretaría de Energía (SENER), presentó ante el auditorio el marco normativo<br />

que opera actualmente para cualquier proyecto energético en México. Es así que la Evaluación<br />

de Impacto Social (EVIS) se constituye como un documento que todo interesado en construir una<br />

infraestructura debe presentar ante la SENER, ateniéndose a diversos requerimientos tales como<br />

la descripción técnica del proyecto, la identificación y caracterización de las localidades cercanas,<br />

la predicción y valoración de los impactos sociales positivos y negativos que podrían derivarse, y<br />

las medidas de mitigación y planes de gestión social propuestos por el desarrollador. Afirmó que<br />

los cimientos de este documento se basan en el respeto a los Derechos Humanos y el enfoque<br />

participativo, mismo que es revisado por la Dirección para su aprobación o revisión.<br />

Mtro. Jorge Ruggiero<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

31

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Para concluir el bloque de la temática de la Evaluación de Impacto Social tuvieron lugar dos<br />

conferencias a cargo de consultoras en la materia. Por un lado, la Lic. María de las Nieves García<br />

Manzano, directora de GMI Consulting, habló acerca de la noción de conflicto y el papel que éste<br />

juega en la interacción entre comunidades y proyectos. Por ello, de los procesos de la EVIS, resulta<br />

fundamental prestar atención a diferencias simbólicas entre actores (actitudes frente a cuestiones<br />

determinadas), la existencia de necesidades, miedo a la insatisfacción de tales necesidades, expectativas<br />

no cubiertas, inadecuada comunicación entre las partes, creencias culturales y relaciones<br />

de poder. Justamente la Lic. García Manzanoretomó las bases del enfoque participativo pues<br />

con el involucramiento de las comunidades es que se puede identificar mejor la situación. De ello<br />

se desprenden después un Plan de Inversión Social y un Programa de Comunicación y Vinculación,<br />

que servirán para prevenir o dar el cauce necesario si el conflicto llega a surgir.<br />

La participación de la Mtra. Daniela Fernández, gerente de Impacto Social Consultores, se enfocó<br />

al papel de la interdisciplina en este tipo de procesos de evaluación de impacto. Las particularidades<br />

de cada zona y tipo de proyecto demandan la conformación de un equipo que sepa extraer<br />

las causas y consecuencias desde varios puntos de vista. Entre ellos: sociológicos, antropológicos,<br />

económicos, de ingeniería, de geografía y estadística, los referentes a las políticas públicas de<br />

medio ambiente, de comunicación, de leyes y de administración. Desde su experiencia, la consolidación<br />

del Enfoque participativo, por ejemplo, presupone ya el uso de la sociología y antropología<br />

para la caracterización primaria del tipo de sociedad, la estadística para conocer los índices socioeconómicos<br />

disponibles, la comunicación para establecer el mejor esquema posible de intercambio<br />

de informaciones, y la georreferencia para ubicar espacialmente las áreas de influencia que pudiera<br />

tener un proyecto.<br />

El bloque de conferencias que abordó la temática de la Responsabilidad Social Empresarial lo<br />

inauguró la Mtra. Edna Martínez, cofundadora de la consultoría Proactivo Sostenible. Contextualizó<br />

el contenido de la Agenda 2030, guiada por la intención de la erradicación de la pobreza en todas<br />

sus formas y dimensiones. Para ello se precisa una colaboración estrecha entre los gobiernos<br />

federales, los congresos de la unión, el sector empresarial y el sector social. Cada sector juega<br />

un papel de acuerdo con su marco institucional de posibilidades, ya sea en el liderazgo de implementación,<br />

la injerencia en el marco jurídico, prácticas de producción y consumo, u organización<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Lic. María de las Nieves García Manzano.<br />

32

Año 2 No. 2<br />

deliberativa y vigilante. Respecto al sector energético, la vigilancia puede centrarse en algunos<br />

indicadores tales como el consumo de la energía en una organización específica, el importe total<br />

invertido a energías renovables, actividades de investigación para generación de energía fiable, y<br />

el consumo energético de los edificios.<br />

La Mtra. Laura Malinauskaité, candidata a doctor por la Universidad de Islandia, y miembro del grupo<br />

Women in Geothermal, se encargó de dar una conferencia con perspectiva de género, uniendo<br />

el objetivo 7 del Desarrollo Sostenible (energía asequible y limpia) con el 5, equidad de género. El<br />

proyecto en el que está involucrada tiene como fin hacer investigación en ciencias sociales acerca<br />

del papel de las mujeres en el sector geotérmico de producción de energía, y ha documentado casos<br />

en Etiopía, Islandia, Kenia, Nueva Zelanda y próximamente en México. La inclusión de mujeres<br />

a estos sectores, a juicio de la Mtra. Malinauskaité, es una acción que posibilita oportunidades de<br />

desarrollo. En cada uno de los países en donde se explora esta perspectiva se procede a grabar<br />

entrevistas con hombres y mujeres involucrados en los proyectos de energía geotérmica, con el fin<br />

de generar material de divulgación. De ello se registra una baja proporción de mujeres ocupando<br />

posiciones técnicas de alto liderazgo, presiones socioculturales de los roles de género, y diferencias<br />

en las culturas de trabajo de cada país.<br />

Mtra. Daniela Fernández<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

33

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Finalmente, la conferencia de la Mtra. Martha Niño, Directora de Sustentabilidad Urbana de la<br />

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), titulada “Sustentabilidad Urbana<br />

y Energética: Retos ante el nuevo proyecto de Nación”, abordó con un enfoque crítico los temas<br />

que rodean a la sustentabilidad. Habló sobre las discrepancias que suele haber entre la ejecución<br />

de proyectos que aun teniendo el mote de “sustentables” llegan a tener graves omisiones conceptuales,<br />

operativas y normativas que deberían estar en los fundamentos de dichas empresas.<br />

Enfatizó que partir de un punto de vista sustentable debe comprender una variada gama de estudios,<br />

indicadores y comparaciones interdisciplinarias que, con herramientas precisas de modelado,<br />

diagnóstico y análisis, puedan proporcionar los mejores elementos a la toma de decisiones gubernamentales<br />

y empresariales.<br />

Fue así como llegó a su final el 1er Ciclo Internacional de Conferencias Sustentabilidad Energética:<br />

Impacto y Responsabilidad Social, que por cierto contó con la participación como moderador y<br />

maestro de ceremonias del Mtro. Rodrigo Takashi Sepúlveda, miembro de la División de Ingeniería<br />

Civil de la UNAM y conductor del programa radiofónico Ingeniería en Marcha.<br />

El <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>, a través de estos ejercicios de diálogo y discusión, actualiza sus compromisos<br />

de formación y actualización de recursos humanos y la vinculación estratégica con sectores como<br />

la academia, el gobierno y la industria. De igual modo, amplía sus perspectivas al incorporar a su<br />

trabajo técnico y científico la perspectiva de la dimensión social que, además de ser un requisito<br />

normativo, es la finalidad de la extracción de las distintas formas de energía del océano.<br />

Mtra. Martha Niño<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

34

Año 2 No. 2<br />

VI Simposio Internacional OTEC 2018 26 y 27<br />

de septiembre del 2018, Okinawa, Japón<br />

El pasado 26 y 27 de septiembre del presente año, se llevó a cabo el<br />

VI Symposium OTEC 2018 en la ciudad de Okinawa, Japón. Asistieron<br />

participantes del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>: El Dr. Miguel Ángel Alatorre Mendieta<br />

(Líder Línea Estratégica Gradiente Térmico; Instituto de Ciencias del Mar y<br />

Limnología, CU), Dr. Víctor Manuel Romero Medina (Participante Gradiente<br />

Térmico UniCaribe, Quintana Roo) y M. en C. Alejandro García Huante<br />

(Participante Gradiente Térmico, Instituto de Ingeniería, Posgrado en Ingeniería<br />

Civil, CU) donde expusieron sus trabajos realizados en la Línea<br />

Estratégica Gradiente Térmico Océanico del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong>.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

35

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

a) Alejandro García Huante: “Electric power of OTEC cycle in the Mexican Pacific Ocean”.<br />

b) Miguel Ángel Alatorre Mendieta: “Progress in the selection of adequate locations for OTEC<br />

plants in Mexico”.<br />

c) Víctor Romero Medina: “Advances in the design and simulation of the components of a 1 kWe<br />

OTEC plant for the Mexican Caribbean Sea”.<br />

Dr. Miguel Ángel Alatorre<br />

M. en C. Alejandro García<br />

Conclusiones o logros obtenidos:<br />

Fortalecimiento de la relación de la gente del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> de la línea de gradiente térmico con<br />

la gente experta en el tema del ciclo OTEC, así como conocer a otros investigadores del extranjero<br />

como de México para el desarrollo de esta nueva tecnología. Invitación formal por parte del Dr.<br />

Hyeon Ju-Kim para participar en el siguiente symposium que se realizará en Busán, Corea del Sur<br />

en el 2019 en fechas por confirmar.<br />

Visita a la isla Kumejima por parte del Dr. Alatorre para conocer la planta OTEC de ciclo cerrado,<br />

así como las instalaciones aledañas de productos secundarios derivados de esta tecnología. Sin<br />

embargo, sólo pudo estar unas horas debido a la presencia del tifón “Trami” que azotó la isla el<br />

viernes 28 de septiembre por la tarde.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Parte del Grupo OTEC México presente en el Symposium. De izquierda a derecha: Ing. Edgardo Pérez Casas (CINVES-<br />

TAV-IPN Guadalajara), Dr. Miguel Ángel Alatorre Mendieta (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM CU), M. en<br />

C. Alejandro García Huante (Posgrado en Ingeniería Civil, Instituto de Ingeniería, UNAM CU) y Dr. Víctor Romero Medina<br />

(UniCaribe, Cancún, Quintana Roo).<br />

36

Año 2 No. 2<br />

Visita a la planta OTEC en Japón<br />

El VI Symposium OTEC 2018 incluía una visita a la planta OTEC en la isla Kume Jima situada a 100<br />

km al oeste de Okinawa. Visita que resultó ser una aventura inolvidable para el Dr. Miguel Ángel<br />

Alatorre y otros participantes.<br />

Durante simposio ocurrió el tifón “Trami” de categoría 5, por tal motivo se suspendieron los vuelos<br />

a la isla Kume Jima en el aeropuerto de Naha, Okinawa. Finalmente, de 4 vuelos se habilitó<br />

uno, la gran mayoría de los participantes prefirieron no volar a la isla así que solamente alrededor<br />

de 12 participantes decidieron ir. Al llegar, los anfitriones los llevaron a ver la planta OTEC, aunque<br />

entraba la noche y por el tifón no pudieron visitarla.<br />

Al día siguiente con viento y lluvia por el tifón, se realizó la visita a la planta, donde mostraron la<br />

planta con detalle. También visitaron las industrias que utilizan el agua fría de la OTEC y que operan<br />

en forma exitosa como:<br />

o El cultivo de Sea Grapes un alga comestible muy cotizada en Japón y que requiere de un balance<br />

riguroso de temperatura.<br />

o El cultivo de ostiones con agua fría que tiene muy poca o casi nula actividad de bacteriana.<br />

o Uso de agua fría en cosméticos.<br />

o Finalmente hay una planta que filtra y desaliniza el agua para consumo humano.<br />

El Dr. Miguel Ángel tuvo el mejor regalo como interesado en OTEC, ya que por la entrada del tifón<br />

apagaron la planta y el Dr. Shin Okamura, uno de los organizadores, lo invitó al proceso de arranque<br />

de la planta donde tuvo la oportunidad de recorrer a más detalle la planta y tuvo el privilegio<br />

de activar el programa de control (siguiendo todas las instrucciones del Dr. Okamura). Para el Dr.<br />

Alatorre fue una sensación muy grata y para sorpresa de él, la planta OTEC solo requería de un<br />

solo operador. En el regreso a Okinawa esperaron unos días más por el paso del huracán “Kong<br />

Rey”. El Dr. Alatorre nos comenta que durante el huracán la planta OTEC no sufrió ningún daño y<br />

que los protocolos de Protección Civil de Japón son excelentes, no vio compras de pánicos y la<br />

población se mantuvo en el interior de sus casas obedeciendo las normas de seguridad de una<br />

manera ejemplar.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

37

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Planta OTEC en la isla Kume Jima Japón.<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

Industria de producción de algas “Sea grapes” utilizando el agua fría de la planta OTEC.<br />

38

Año 2 No. 2<br />

XLI reunión de trabajo de la Asociación<br />

Argentina de Energías Renovables<br />

y Ambiente (asades)<br />

El Dr. Manuel Verduzco, Dra. Vanesa Papiol, Dr. Alejandro Souza, Dr. David Morillón y otros participantes de la reunión<br />

ASADES.<br />

Entre los días 5 y 8 de noviembre de 2018, se celebró en la ciudad de Córdoba, Argentina, la XLI<br />

reunión de trabajo de la ASADES. Ésta reúne representantes de los sectores académico, empresarial<br />

y social con el objetivo de generar un ámbito para el diálogo interdisciplinario y multisectorial<br />

en cuestiones relacionadas con la energía renovable y el ambiente.<br />

La reunión aborda principalmente temáticas sobre las energías eólica y solar desde distintas<br />

perspectivas, desde la arquitectura, la generación distribuida, cuestiones técnicas, innovación tecnológica<br />

e impacto ambiental, entre otros. Sin embargo, las posibilidades de obtención de energía<br />

del sistema marino no habían sido consideradas hasta la fecha a pesar de las enormes posibilidades<br />

que esta presenta en un país con más de 5000 km de costa y con las condiciones ambientales<br />

que le proporciona su ubicación geográfica.<br />

El día 5 de noviembre, los participantes en el <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong> Dr. Alejandro Sousa (CINVES-<br />

TAV-Unidad Mérida), Dr. Manuel Verduzco (Universidad de Colima) y Dra. Vanesa Papiol (Escuela<br />

Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, UNAM) participaron en la mesa redonda “Energía<br />

del <strong>Océano</strong>”, junto con el Maestro Ingeniero Alejandro Haim (Universidad Tecnológica Nacional),<br />

<strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

39

<strong>Boletín</strong> de las actividades del <strong>CEMIE</strong>-<strong>Océano</strong><br />

en la que estuvo como moderador Dr. David Morillón (Instituto de Ingeniería, UNAM). Los distintos<br />