Découverte d'un parcellaire fossile dans l'ancien lac Fucino

Découverte d'un parcellaire fossile dans l'ancien lac Fucino

Découverte d'un parcellaire fossile dans l'ancien lac Fucino

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Découverte</strong> <strong>d'un</strong> <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong><br />

<strong>dans</strong> <strong>l'ancien</strong> <strong>lac</strong> <strong>Fucino</strong><br />

par Tiziana Ercole<br />

L'étude présente une découverte spectaculaire faite récemment par Tiziana Ercole, <strong>dans</strong> le<br />

cadre de sa thèse sur l'occupation du sol autour de <strong>l'ancien</strong> Lac <strong>Fucino</strong>, en Italie centrale. Il<br />

s'agit <strong>d'un</strong> <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> qui correspond à la zone gagnée sur le <strong>lac</strong> <strong>dans</strong> l'Antiquité et<br />

qui pourrait dater entre les IIe et Ve s après J.-C. L'étude rassemble les observations<br />

morphologiques, notamment métrologiques, et les informations historiques permettant de<br />

comprendre ce <strong>parcellaire</strong>. (GC)<br />

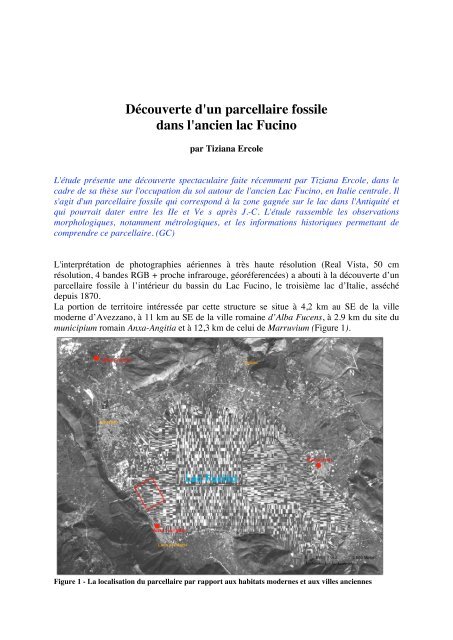

L'interprétation de photographies aériennes à très haute résolution (Real Vista, 50 cm<br />

résolution, 4 bandes RGB + proche infrarouge, géoréferencées) a abouti à la découverte d’un<br />

<strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> à l’intérieur du bassin du Lac <strong>Fucino</strong>, le troisième <strong>lac</strong> d’Italie, asséché<br />

depuis 1870.<br />

La portion de territoire intéressée par cette structure se situe à 4,2 km au SE de la ville<br />

moderne d’Avezzano, à 11 km au SE de la ville romaine d’Alba Fucens, à 2.9 km du site du<br />

municipium romain Anxa-Angitia et à 12,3 km de celui de Marruvium (Figure 1).<br />

Figure 1 - La localisation du <strong>parcellaire</strong> par rapport aux habitats modernes et aux villes anciennes

La structure étudiée se trouve à proximité de la localité La Petogna, <strong>dans</strong> l’ancien lit du <strong>lac</strong>,<br />

exactement <strong>dans</strong> une zone d’où provient une borne portant l’inscription qui définit les confins<br />

entre les territoires d’Alba Fucens, de Marruvium et d’Anxa-Angitia. La distribution du texte<br />

de cette inscription parait suggérer une hiérarchie faisant d'Alba Fucens la principale<br />

bénéficiaire de terres <strong>dans</strong> cet espace. La borne est datée au II siècle apr. J.-C et elle a été<br />

retrouvée <strong>dans</strong> son lieu d' origine, <strong>dans</strong> le lit du <strong>lac</strong>, à 750 m environ de la ligne de côte et<br />

donc de la route de ceinture du <strong>lac</strong> appelée Circonfucense 1 . À partir de ce document et d’une<br />

autre borne similaire, désormais perdue mais publiée à la fin du XIXe s. par Christian Hülsen<br />

et Max Ihm 2 , Cesare Letta a proposé que, après les interventions de Trajan et d’Hadrien, la<br />

moitié des terres asséchées airaient été assignées à Alba Fucens et que le canal émissaire<br />

datant de l'époque de Claude, restauré par Hadrien, rentrait <strong>dans</strong> ce territoire. 3<br />

La photo-interprétation a été effectuée sur des images combinant les bandes disponibles,<br />

parmi lesquelles l’Infrarouge Proche, utilisé en différentes combinaisons avec les autres<br />

chenaux. Des analyses statistiques telles que l’Analyse des Composantes Principales et des<br />

filtrages directionnels ont été appliquées, afin de mieux détecter les éléments qui participent à<br />

cette configuration.<br />

La structure a été bien repérée sur une longueur de 1143,106 m et une largeur de 425m, pour<br />

ce qui concerne la partie de la grille visible <strong>dans</strong> toute son intégralité, en considérant que<br />

plusieurs traits appartenant à cette forme ont été remarqués vers l’Est (en direction de Luco<br />

dei Marsi) et ils sont donc partiellement visibles <strong>dans</strong> tout le secteur oriental de la plaine<br />

asséchée.<br />

D’autres traces qui paraissent participer à cet ensemble morphologique, sur la base de<br />

l’orientation et de l’analyse métrologique, ont été détectées beaucoup plus au sud, à proximité<br />

de l’habitat moderne de Trasacco. Pour ce qui concerne l’espace au nord de l’émissaire de<br />

Torlonia, on a identifié des blocs de lotissement en correspondance avec le secteur sudoriental<br />

d’Avezzano, Strada 6 ; de Paterno, C. La Guardia IV ; et de Celano Località Fonte<br />

Cipollone. Ces deux derniers se situent à l’intérieur de la ligne de côte supposée pour<br />

l’époque antérieure à l’assèchement et postérieure à la restauration du <strong>lac</strong>, dus au mauvais<br />

fonctionnement de l’émissaire après le tremblement de terre de la fin du Ve – début VIe siècle<br />

après J.-C 4 .<br />

La limite orientale (donc en direction du centre du <strong>lac</strong>) de la forme planimétrique occupant les<br />

terres asséchées, peut être identifiée par l’axe N-S ’Strada Dieci’ de la parcellisation de la fin<br />

du XIX siècle.<br />

Bien qu’on ait remarqué des ‘intrusions’, l’orientation de la grille varie de 58° à 62° NE. C'est<br />

la même orientation que celle de la limitatio d’Alba Fucens 5 et des principaux alignements de<br />

la Vallelonga.<br />

1 Letta, 2001, Il Tesoro…, 149, n.1 : texte de l’inscription<br />

« F(ines) p(opuli) Albens(is)<br />

An-<br />

Giti(ae)<br />

Et Ma-<br />

Rso(rum)”<br />

2 Hülsen C., Ihm M., Ephemeris Epigraphica, vol. VIII, 1899, 176. Le texte : « F(ines) p(opuli) Albens(is),<br />

Mar(sorum)”<br />

3 Messineo, 1977, 142-143<br />

4 Pour le tremblement de terre : F. Galadini, E. Falcucci, A. Campanelli, E. Ceccaroni, 2008,Tracce<br />

archeologiche di un terremoto tardo-antico nella Piana del <strong>Fucino</strong> (Italia centrale);<br />

http://www.earthprints.org/bitstream/2122/3213/1/GA%20Dati%20appennino%20abruzzese.pdf ; pour le <strong>Fucino</strong><br />

<strong>dans</strong> le Moyen Age : Gatto L., Terre e vicende del <strong>Fucino</strong> nell’età medievale ; in <strong>Fucino</strong> cento anni, 209-236<br />

5 Chouquer, Favory 1987, 130-133

Mon hypothèse est qu'il s’agit <strong>d'un</strong>e “limitation” romaine, c'est-à-dire <strong>d'un</strong> <strong>parcellaire</strong><br />

organisé selon une trame d'axes ou limites, et que, <strong>dans</strong> cette catégorie très générale, la forme<br />

pourrait correspondre à cette variété de limitationes qu'on nomme strigatio (ou scamnatio).<br />

En effet, il ne s'agit pas <strong>d'un</strong>e centuriation, car on n'identifie pas les formes intermédiaires<br />

carrées ou rectangulaires de cette planification, mais plutôt <strong>d'un</strong>e trame d'axes parallèles dont<br />

les limites E-O se présentent comme des chemins bordés par des fossés.<br />

La partie de la trame la mieux conservée (fig. 2), qui se rencontre entre les deux routes<br />

Figure 2 - Anciens canaux <strong>dans</strong> le bassin du <strong>Fucino</strong>. D’autres traces sont visibles entre les deux chenaux<br />

principaux.

modernes Strada Quarantaquattro et Strada Quarantasei de la parcellisation Torlonia, paraît<br />

s’inscrire <strong>dans</strong> un espace délimité, au sud-est, par des chenaux, bien reconnaissables sur la<br />

photographie aérienne mais aussi sur l’image Spot PC. Ces éléments suivent une orientation<br />

différente de celle de la forme planimétrique et ils ont une forme et une largeur irrégulière.<br />

Ces éléments, qui semblent avoir leur origine <strong>dans</strong> un point du bassin proche de la strigatio,<br />

emmenaient l’eau en direction des exutoires naturels de la Petogna, des appareils naturels de<br />

drainage du <strong>lac</strong>, en cas d’élévation du niveau du <strong>lac</strong>. 6 La nature de strigatio, dont les limites<br />

sont bordées par des fossés, et la présence des canaux renvoient à la question de l’occupation<br />

et de l’exploitation de terres humides autour du bassin d’eau du <strong>Fucino</strong>, dont on sait que le<br />

régime a été très variable.<br />

Ce qui est aussi très intéressant est que, parmi les deux chenaux qui paraissent délimiter ce<br />

<strong>parcellaire</strong>, il est possible de localiser d’autres traces presque orthonormées (chemin bordé par<br />

des fossés) qui n’appartiennent pas à la strigatio mais qui sont, de quelque manière,<br />

cohérentes avec la direction des chenaux Figure 3).<br />

Figure 3 - Le <strong>parcellaire</strong> simplifié et les chenaux (en turquoise)<br />

6 Giraudi Giraudi C., Galadini F; Galli P.1991, Studi geologici sugli antichi canali di bonifica del lago di <strong>Fucino</strong>,<br />

en Il <strong>Fucino</strong> 1989, Il <strong>Fucino</strong> e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del Convegno di Archeologia, Roma 1991<br />

Agostini S., 2001, 12-14, Stratigrafia, morfologia e aspetti sismotettonici del bacino del <strong>Fucino</strong>

Dans ce secteur, des études effectuées par les géologues ont identifié cinq longs chenaux<br />

romains (jusqu’à 2 km de longueur). Ces appareils de drainage ont été interprétés en tant que<br />

tentatives de régler le régime du <strong>lac</strong> avant la bonification décidée par l’empereur Claude.<br />

Pendant la fouille, un autre chenal de 5 m de largeur a été recoupé. Les sédiments de<br />

comblement ont permis de dater cet ouvrage à la phase précédant la colonisation de la zone. 7<br />

Dans les figures qui suivent, on examine la façon dont se présentent les traces à partir de<br />

plusieurs élaborations de la photographie aérienne<br />

Figure 4 : Combinaison des bandes 432<br />

Figure 5 : La contribution de l’Infrarouge Proche<br />

Figure 6 : Les alignements après un filtrage directionnel (62°NE)<br />

Figure 7 : Le système de chenaux après le traitement Analyse de Composante Principales<br />

Figure 4 - Les traces sur la photographie aérienne (Bandes 432)<br />

7 Giraudi, Galadini, Galli, 2001, Il <strong>Fucino</strong> II, 367

Figure 5 - Le <strong>parcellaire</strong> selon la Composante Principale 1<br />

Figure 6 - Filtrage directionnel (62° NE)

Figure 7 - Le système de chenaux d'après l'élaboration appelée Analyse de Composante Principales<br />

Description des éléments principaux repérés par la photointerprétation<br />

CELANO - FONTE CIPOLLONE<br />

3<br />

Figure 5 - Vue générale et interprétation des traces repérées <strong>dans</strong> le territoire de Celano<br />

1<br />

2

Les traces les plus évidentes appartiennent à deux ensembles (1 et 2) séparés par un élément<br />

correspondant probablement à un axe routier, le 18 ème decumanus à partir de la Via Claudia<br />

Valeria, et cohérent à son orientation, comme parait indiquer la modélisation de la strigatio<br />

d’Alba Fucens, en vert sur l’image.<br />

Les alignements de ce secteur sont perturbés par des traces de direction opposée (NO-SE)<br />

interprétables comme des traces hydromorphes artificielles visibles à cheval sur les indices du<br />

17 ème decumanus de la Via Valeria (n.3 <strong>dans</strong> la figure 9 et dont un détail est présenté sur<br />

l’image 10).<br />

Figure 6 - Vue d'ensemble des traces hydromorphes sur la photographie aérienne (combinaison des<br />

bandes 421)<br />

Les traces hydromorphes situées à l’ouest des alignements de Fonte Cipollone met en relation<br />

le Rio de S. Iona avec des fossés transversaux par rapport à la direction du cours d’eau.<br />

La fonction de cet appareil est de drainer l’eau de surface par rapport soit au réseau<br />

hydrographique local (en bleu ciel), soit en fonction de la nature de sols. Comme l’explique la<br />

Figure 7, les canalisations, ramifiées de façon très régulière (formes carrées et rectangulaires)<br />

harmonisent l’écoulement <strong>dans</strong> le sens des pentes (NO-SE) à partir de sols limoneux et<br />

caillouteux (en jaune) situés au NO su secteur, et traversant le conoïde de Celano (en fuchsia),<br />

tout en limitant l’accumulation <strong>dans</strong> la bande méridionale (en vert), à proximité de la côte du<br />

<strong>lac</strong>, de consistance argileuse, peu perméable et donc à basse conduction hydrique.

Figure 7 - Système de drainage et nature des sols<br />

D’autres traits cohérents avec la forme identifiée à proximité de la Petogna ont été détectés<br />

<strong>dans</strong> la localité Paterno – C. La Guardia IV et Paterno Rega.<br />

Un très bel exemple de <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> a été découvert à Avezzano-Caruscino (Strada 7 et<br />

Strada 8), probable continuation du decumanus 18, fouillé au dessous de la Via S. Andrea<br />

d’Avezzano, qui en conserve la forme, par la Surintendance Archéologique des Abruzzes 8 et<br />

qui a été décrit comme une séquence de niveaux de terre battue, fragments de briques et un<br />

dallage final par un lit de cailloutis.<br />

Le <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> <strong>dans</strong> le lit du Lac Fucin (Figure 8)<br />

Figure 8 – Ensemble des traits relevés classifiés par orientation<br />

8 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-<br />

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_7627530.html

Il s’agit <strong>d'un</strong>e morphologie agraire très régulière, matérialisée par des fossés délimitant les<br />

lots et les chemins. L’analyse des orientations a permis de comparer cette grille au système de<br />

la limitatio d’Alba Fucens (58°-64° E) bien que la métrologie soit différente et qu'il y ait<br />

également d’autres éléments “anormaux” par rapport à l’aménagement ancien de la colonie.<br />

Une importante série d’alignements étranges (en turquoise sur la Figure 8) est conforme à<br />

certaines limitations visibles <strong>dans</strong> le site défini d’Angitia et d’un des deux temples fouillés à Il<br />

Tesoro, près de Luco dei Marsi 9 . La plupart de ces traces ont été interprétées comme étant des<br />

chenaux. La présence de ce réseau de drainage renvoie au rôle du sanctuaire fédéral <strong>dans</strong> la<br />

gestion de problèmes “écologiques” de ce secteur du <strong>Fucino</strong>, ce qui nous pousse à réfléchir<br />

sur les attributs et le pouvoir de la déesse Angitia sur l’eau, que lui reconnaissent les auteurs<br />

latins 10 .<br />

Dans le <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> découvert, la définition des axes limites, sous la forme de grands<br />

chemins bordés par des fossés, est impressionnante, leur largeur variant de 9.3 à 12.6m.<br />

Les bandes délimitées par ces axes ont un rythme différent entre elles, même si la variation du<br />

module n’est pas trop sensible et on assiste à quelques répétitions de certaines mesures<br />

(l’analyse est encore en cours).<br />

Toutes les lanières sont subdivisées par la moitié <strong>dans</strong> le sens longitudinal et certaines d'entre<br />

elles présentent des subdivisions plus détaillées et des structures difficiles à relever.<br />

À partir de la bande la plus septentrionale, les distances mesurées entre les chemins (en<br />

excluant pourtant la largeur des decumani) sont: 151.6, 148,21, 146, 148,2, 151, 137, 132<br />

mètres. Des traces d’autres lanières de 130 m environ, sont reconnaissables vers la partie<br />

méridionale de la plaine, bien qu’elles ne soient pas facilement relevables. On remarque une<br />

diminution de la largeur (1, 10, 7, 3, 1) vers le Sud.<br />

Dans le tableau qui suit, on a transféré les mesures en mètres en pieds de 0,2957 m, constatées<br />

pour les bandes les plus lisibles.<br />

Mesures<br />

en m<br />

Pied<br />

0,2957m<br />

151,6 148,21 148 150,6 149 139 132 129 130<br />

512,68 501,21 500,5 509,29 503,8 470,07 446,39 439,29 439,63<br />

Tableau 1 – Conversion des mesures mètres - pieds<br />

Ces modules ne comprennent pas la largeur des chemins.<br />

Chaque bande est ultérieurement divisée, de manière très régulière <strong>dans</strong> le sens de la largeur,<br />

en deux grands lots. Une subdivision <strong>dans</strong> le sens longitudinal est appréciable <strong>dans</strong> plusieurs<br />

secteurs du <strong>parcellaire</strong> et le module qu’on a repéré se rapproche d’une mesure équivalant à 3<br />

actus (105m, 104,3m, 104m) ou plus petite (98,6m). On a donc un module qui se répète entre<br />

333,4 et 364 pieds romains.<br />

On obtient donc des unités intermédiaires (que nous suggérons de nommer strigae) de 75 x<br />

105m, c’est-à-dire de presque 253,6 x 355,08 pieds, soit 90050,72 pieds carrés (3,12 iugera)<br />

ou moins.<br />

9 Campanelli A., 2004, 21-30<br />

10 Silius It., Punicae (VIII, 495-501)

105m 105m<br />

150<br />

75<br />

75<br />

75<br />

75<br />

3,12 iugera<br />

3,12 iugera<br />

Chemin<br />

Chemin<br />

La largeur des chemins (entre 9,6 m et 12,4 m, celui à proximité de l’émissaire), incluant les<br />

fossés bordiers, apparaît exceptionnelle.<br />

La concentration de constructions, détectables <strong>dans</strong> la bande la plus proche du chenal<br />

principal, pourrait faire pencher pour l’aménagement d’une zone bordière, par rapport à<br />

l’émissaire. On peut supposer l’installation des structures pour l’entretien de l’appareil de<br />

bonification, ce qui justifierait aussi la largeur des chemins. À ce propos, il faut rappeler la<br />

présence, <strong>dans</strong> le secteur, d’une statio permanente de la flotte impériale de Ravenne à<br />

l’époque de Claude jusque au moins à celle d'Hadrien, en charge du maintien de l’émissaire,<br />

comme le documentent les épigraphies funéraires retrouvées à proximité de Luco dei Marsi. 11<br />

En correspondance des deux grands chenaux visibles sur la photographie aérienne, on a<br />

remarqué une moindre densité de lignes <strong>parcellaire</strong>s, ce qui pourrait être interprété comme la<br />

définition d’une zone de respect (buffer) autour les canalisations de drainage principales.<br />

Quelques considérations plus générales<br />

La découverte de cette strigatio <strong>fossile</strong> pose des nouvelles questions sur l’occupation de cette<br />

région <strong>dans</strong> l’antiquité et, tout particulièrement, à l’époque romaine.<br />

L’extension du <strong>lac</strong> Fucin de l’époque impériale au Moyen Age<br />

On connait quatre phases d’intervention pour drainer le <strong>lac</strong>, à partir du Ier siècle av. J.-C. :<br />

l'époque césarienne mais le projet ne fut jamais réalisé 12 ; l’assèchement partiel de Claude (50<br />

11 Letta 2008, p.20; Letta 2001, 220<br />

12 Suétone, Vie de Caesar, I, IUL.XLIV; (Messineo 1977, 139-140).

km² asséchés et 90 km² d’eau) ; l'intervention de Trajan 13 et, enfin, l'extension de la<br />

bonification à l’époque d’Hadrien (80 km² de terres drainées et 60 km² de <strong>lac</strong>). 14<br />

Une inscription datée du IV siècle après J.C., mentionne un Onesimus procurator Augusti en<br />

charge de l’entretien de l’apparat hydraulique. 15<br />

Sans doute, le <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> est-il postérieur à l’assèchement du deuxième siècle après<br />

J.C. du moment qu'il s’étale jusqu’au Bacinetto, le petit bassin résiduel du <strong>lac</strong>, et sa mise en<br />

p<strong>lac</strong>e précède l’arrêt du fonctionnement de l’émissaire romain, survenu à la suite d’un<br />

tremblement de terre remarquable daté de la fin du Ve siècle après J.-C. ou en 508 après J.-<br />

C. 16<br />

Figure 9 – Le <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> par rapport aux lignes de rivage<br />

Selon les prospections géologiques, en plus, les premiers sédiments <strong>lac</strong>ustres qui commencent<br />

à recouvrir les terres asséchées par les romains datent des IVe-Vème siècle après J.-C. 17<br />

13<br />

Imp. Caesari.Divi / Nervale.Fil.Nervale / Traiano.Optimo / Aug.Germanico / Dacico.Parthico / pont.max.<br />

trib. pot.XXI.im[p.XII] / cos.VI. patri. patriae / Senatus.Popolusq.Rom[anus] / ob. Reiciperatos. agros.et.<br />

possess [ores. reductos] / quos.<strong>lac</strong>us.Fucini.violen[tia.exturbarat] ( CIL IX, n. 3915); (Messineo 1977, 142-<br />

143).<br />

14<br />

Leveau 1993, p.8. Pour l’interprétation de deux bornes datées à l’époque d’Hadrien ou d’Antonin : Letta<br />

D’Amato pp.287-300, n.176, tav. LXI (AE 1975, 347; Rocca G. AION, 16, 1994, pp.230 = AE 1996, 514) Pour<br />

une analyse détaillé des problématiques historiques et économiques de l’assèchement : Messineo 1977,<br />

L’emissario di Claudio, <strong>dans</strong> <strong>Fucino</strong> Cento Anni, pp.139-167;<br />

15<br />

CIL IX, 3887; Leveau 1993, p.9. Messineo 1977, L’emissario di Claudio, en <strong>Fucino</strong> Cento Anni, p.143<br />

16<br />

F. Galadini, E. Falcucci, A. Campanelli, E. Ceccaroni, 2008,Tracce archeologiche di un terremoto tardoantico<br />

nella Piana del <strong>Fucino</strong> (Italia centrale);<br />

http://www.earthprints.org/bitstream/2122/3213/1/GA%20Dati%20appennino%20abruzzese.pdf<br />

17 Agostini, Galadini, Galli, Messina, 2001, Il Tesoro… 16<br />

Bacinetto

Les tentatives de drainage connues pour les époques successives se limitent à contenir les<br />

fréquentes inondations : bien que Frédéric II (en 1240) ait entrepris des ouvrages de<br />

restauration de l’appareil romain, les sources indiquent, quelques décennies après, des crues<br />

ravageuses. 18<br />

Le <strong>lac</strong> se réinstalle <strong>dans</strong> son lit d'origine jusqu’à la fin du XIX siècle, lorsqu'a lieu le drainage<br />

définitif par la volonté du prince Torlonia 19 .<br />

Le <strong>parcellaire</strong> et la limitatio d’Alba Fucens<br />

Sur la base de la restitution proposée, la strigatio <strong>fossile</strong> ne s’adapte pas complètement au<br />

schéma des 12 actus de la colonie latine. Comme l’illustre la figure 14, bien que des<br />

correspondances soient visibles <strong>dans</strong> l’insertion de cette forme à l’intérieur du système de<br />

lotissement de la colonie, les limites les plus remarquables observés sur les photographies<br />

aériennes, suivent un rythme différent, notamment un module de 500 pieds romains environ.<br />

Cette mesure est indiquée, en Italie centro-méridionale, par le Liber Coloniarum à propos des<br />

travaux d’arpentage de Tibur et des Champs Tibériens 20 et elle a été aussi relevée <strong>dans</strong> l’ager<br />

Falernus, parmi les cadastrations les plus précoces, comme module entre les kardines, aussi<br />

bien que la parcellisation en lots de 3 jugera 21<br />

Figure 10 – Correspondances entre la modélisation de la limitatio d’Alba Fucens (en vert) et le <strong>parcellaire</strong><br />

<strong>fossile</strong><br />

18<br />

Gatto L. 1977, Terre e vicende del <strong>Fucino</strong> nell’età medievale, in <strong>Fucino</strong> Cento anni, 209-240<br />

19<br />

Brisse, Rotrou,1876, Desséchement du <strong>lac</strong> <strong>Fucino</strong>, exécuté par S.E. le prince Alexandre Torlonia: précis<br />

historique et technique, Impr. de la Propagande...; Vittorini M.1977, Il prosciugamento del <strong>Fucino</strong> , in <strong>Fucino</strong><br />

Cento anni, 241 - 275<br />

20<br />

Chouquer, Favory 1987, p. 68<br />

21<br />

Quilici L.1994, Centuriazione e paesaggio agrario nell’Italia Centrale, in Landuse in the roman empire, p.128-<br />

129<br />

Landuse in the roman empire, Carlsen J. , Ørsted P., Skydsgaard J.E.,1994,

Il s’agit donc d’une emprise d’arpentage différente par rapport à celle qui a été mise en p<strong>lac</strong>e<br />

parallèlement à la fondation de la colonie, selon un module de 12 actus (= 424,8 m). À ce<br />

propos, on dispose des notices du Liber coloniarum II (253, 5-14 La) et Liber coloniarum I<br />

(244, 13-17 La) concernant une importante opération de bornage qui eut lieu en 149 apr. J.-C.<br />

et qui devait aboutir à la réalisation d’une carte.<br />

Liber coloniarum II (253, 5-14 La) :<br />

« Le territoire d’Alba a été, en divers lieux, assigné par limites inter<strong>parcellaire</strong>s, avec des<br />

bornes de travertin appelées Ciliciennes, et p<strong>lac</strong>ées sur les limites. En d’autres endroits, en<br />

vérité, (on a opéré) avec des monuments religieux ou des tombeaux ou des tracés<br />

rectilignes. La distance qui les sépare est de 1250 pieds ou moins. Mais la plus grande<br />

partie a été assignée par limites.<br />

En outre le bornage a été effectué le 6 e jour des ides d’octobre par Cilicius Saturninus,<br />

centurion de la VIIe cohorte, 20 arpenteurs étant intervenus. Et les bornes sont appelées<br />

Ciliciennes, du nom de Cilicius. Cette détermination a été exécutée sous le consulat<br />

d’Orfitius l’Ancien et de Quitus Scitius Priscus. »<br />

(Trad. Fr. Favory, <strong>dans</strong> Chouquer et al., Structures agraires..., 1987, p. 67-68).<br />

Liber coloniarum I (244, 13-17 La).<br />

« De même, <strong>dans</strong> la carte cadastrale d’Alba, on trouve : ce bornage par pieux et cette<br />

détermination ont été effectués le 6 e jour des Ides d’octobre par Cecilius Saturninus,<br />

centurion de la VIIe cohorte, 20 arpenteurs étant intervenus, sous le consulat de Scipio<br />

Orfitus et de Quintus Nonius Priscus. »<br />

(Trad. Fr. Favory, <strong>dans</strong> Chouquer et al., Structures agraires..., 1987, p. 67).<br />

La mesure évoquée par cette opération est de ‘1250 pieds ou moins’, c'est-à-dire 10,41 actus.<br />

Pour le moment, il nous semble difficile de retrouver ce rythme <strong>dans</strong> le <strong>parcellaire</strong> identifié<br />

bien que des mesures qui se rapprochent de ces multiples aient été détectées, comme on le<br />

présente <strong>dans</strong> la figure 15.<br />

Figure 11 – Mesures multiples des 1250 pieds

Pour ce qui concerne l’identification d’autres systèmes d’arpentage qu'on puisse rapporter aux<br />

municipes d’Angitia ou Marruvium, évoqués par la borne de la Petogna, on a essayé une<br />

classification de tous les éléments issus de la photo-interprétation sur la base de leur<br />

orientation, à l'aide du logiciel Morphal. Au moins quatre matrices directionnelles différentes<br />

ont été relevées.<br />

Comme on l’a déjà rappelé, des orientations compatibles avec quelques alignements du site<br />

d’Angitia ont été isolées ainsi que certains éléments cohérents avec la centuriation de<br />

Marruvium (orientation à 51°). Pourtant, étant donnée la complexité des informations,<br />

l’analyse morphologique des traces détectées vient juste de démarrer.<br />

À propos de la distribution des terres autour du <strong>lac</strong> Fucin à l’époque impériale<br />

Si les auteurs modernes ont essayé d'évaluer la surface de terres gagnées à la suite des<br />

bonifications du <strong>lac</strong>, l’épigraphie s’avère un outil complémentaire aux sources littéraires pour<br />

ce qui concerne les traces des distributions de terres à l’époque impériale.<br />

Bien que les propriétés impériales jusqu’à Hadrien devaient être très limitées (en témoignent<br />

la mention de quatre liberti de Claude ; un flavius ; un esclave, deux affranchis et deux ou<br />

trois procuratores Augusti). 22 Cesare Letta nous informe de la présence de vétérans à<br />

l’époque claudienne qui ont dû bénéficier de lots aménagés après l’assèchement (récupération<br />

de 100.000 iugera). Le même auteur fait mention d’un recrutement extraordinaire de<br />

légionnaires <strong>dans</strong> la région des Marses à l’époque d’Hadrien, pendant la révolte judaïque de<br />

Bar Kochba (134-136 après J.C.) 23 .<br />

Pour ce qui concerne Vespasien 24 , sa réforme fondiaire est bien connue en Sabine, région<br />

limitrophe du <strong>Fucino</strong>, mais on ne dispose pas de documents qui intéressent notre secteur.<br />

C'est à l’empereur Trajan qu'est adressée l’inscription, citée auparavant, des possessores qui le<br />

celèbrent pour leur avoir rendu les terres inondées par le <strong>lac</strong>. D’autres vétérans d’origine non<br />

locale sont attestés à Marruvium pour l’époque antonine, dont un est inscrit <strong>dans</strong> la tribu<br />

Tromentina. 25<br />

Si le scénario de probables assignations aux vétérans apparait fragmentaire, si on considère le<br />

silence des sources, il faut prendre en considération que la bonification du <strong>lac</strong> a un impact fort<br />

sur l’économie locale. Celle-ci est documentée par les manifestations d’évergétisme et des<br />

carrières des notables locaux <strong>dans</strong> les rangs du sénat romain.<br />

On ne peut pas exclure que les familles locales, en fonction de leur relation avec les<br />

empereurs et, peut être, leur engagement économique <strong>dans</strong> les ouvrages de drainage déjà à<br />

partir de Claude, 26 aient bénéficié de la nouvelle situation de la région, favorisée par la<br />

récupération de terrains submergés.<br />

22 Letta 2008, Il contributo dell’epigrafia alla conoscenza del territorio degli antichi Marsi, p. 19<br />

23 Letta 2000, p.18 ; Buonocore M.,1984, Varia Epigraphica Abruzzesi, p.267 "Marcius Iustus veteranus Divi<br />

Hadriani" , in Nona miscellanea greca e romana, Studi pubblicati dall’Istituto per la storia antica, Fasc. 35, Roma<br />

1984, 225-271<br />

24 Suet., Vesp., xvi, 2;<br />

25 CIL IX, 3670 ; Letta 2000, p.20, note n.88<br />

26 Leveau 1993, p.7

Conclusions<br />

L’ensemble morphologique découvert <strong>dans</strong> le <strong>Fucino</strong> est compatible avec une opération<br />

d’arpentage planifiée <strong>dans</strong> un cadre chronologique qui peut se situer entre le II siècle après<br />

J.C. jusqu’à la fin du V - début du VI siècle, le terminus ante quem étant représenté par la date<br />

du tremblement de terre de la fin du V siècle ou de 508 apr. J.-C.<br />

Pendant cette période, le <strong>lac</strong> avait une dimension réduite par rapport à la surface précédant<br />

l’assèchement claudien et la dimension regagnée au début du VI siècle après J.C. et conservée<br />

jusqu’à la bonification définitive de Torlonia, comme le prouvent les sources historiques et les<br />

prospections géologiques.<br />

La mise en p<strong>lac</strong>e du <strong>parcellaire</strong> <strong>fossile</strong> du <strong>Fucino</strong> se déroule au plus tôt quatre siècles et demi<br />

après la fondation de la colonie d’Alba Fucens. Ce <strong>parcellaire</strong> pourrait donc concerner un<br />

nouvel aménagement de terres asséchées, qui prend en compte et sauvegarde l’orientation<br />

d’Alba au fin d’en permettre l’imbrication avec le système plus ancien, transmis et développé<br />

le long de cet intervalle de quatre siècles et qui devait déjà avoir imprégné les territoires<br />

environnant le bassin.<br />

Le choix d’un autre rythme que les 12 actus de la colonie latine de la fin du IV siècle av. J.-<br />

C., s'explique, à notre avis, par des motivations de différentes sortes : l'emploi, à l'époque<br />

impériale, du même module que celui adopté au temps de la fondation de la colonie, signerait<br />

un anachronisme face à l’évolution de l’arpentage et aux différentes approches en matière de<br />

politique foncière. Les indications du Liber coloniarum concernant l'établissement d’une carte<br />

laissent penser à une renormatio de terres annexées <strong>dans</strong> un deuxième moment <strong>dans</strong> un<br />

espace déjà arpenté. Dans notre cas, la condition historique <strong>dans</strong> laquelle s’installe un<br />

processus d’acquisition de nouvelles terres coïncide avec l’assèchement d’une grande surface<br />

à la suite du drainage du <strong>lac</strong> Fucin. Sur la base de l’extension du <strong>parcellaire</strong> on est porté à<br />

situer ce moment à la suite de l’intervention d’Hadrien, bien que on ne connaisse pas les<br />

modalités, <strong>dans</strong> le temps, de sa réalisation sur le terrain, c’est-à-dire entre le II siècle et le<br />

début du VI siècle.<br />

Bien que fondée sur des paramètres qui ne sont pas courants (largeur des chemins, application<br />

d’un module de 500 pieds peu connu in Italie centro-méridionale), on retient que la solution<br />

adoptée à travers le schéma morphologique découvert <strong>dans</strong> le <strong>Fucino</strong> s’inscrit <strong>dans</strong> un projet,<br />

alimenté à travers des siècles, d’anthropisation extrême d’un milieu jusqu’à ce moment là,<br />

réfractaire à des formes d’occupation et d’exploitation stables. Le <strong>parcellaire</strong> révèle en fait,<br />

des points d’ancrage à la tradition en termes d’orientation et, à petite échelle, de critères<br />

métrologiques qui en permettent l’insertion <strong>dans</strong> le système d’Alba Fucens, dont il devient<br />

une dilatation.<br />

On peut aussi évoquer les choix de prise en compte des contraintes toujours pressantes de ce<br />

milieu difficile qu’était le Fucin. La fonctionnalité de l’ouvrage hydrauliques et l’entretien de<br />

l’appareil claudien demandaient une forte capacité à intégrer les potentiels naturels favorable<br />

au drainage, une attention et le respect du sens d’écoulement des eaux comme en témoignent<br />

les chenaux préparatoires et complémentaires à l’émissaire, appartenant à une phase<br />

précédente où presque contemporaine au creusement du collecteur de Claude, composantes<br />

qui paraissent avoir une implication importante à l’intérieur du <strong>parcellaire</strong>. Il faut donc<br />

prévoir ce genre de compétences et un dessin qui poursuit un équilibre entre les facteurs<br />

naturels et une action anthropique de cette dimension.<br />

La réalisation de cette emprise cadastrale est pourtant loin d’être déchiffrée : en plus, les<br />

implications foncières conséquentes aux diverses politiques impériales, surtout en relation<br />

avec les bonifications des milieux humides, le rôle des notables locaux et l’impact sur<br />

l’économie de la région sont parmi les premières interrogations que la découverte du

<strong>parcellaire</strong> du <strong>Fucino</strong> provoque, pour lesquelles la contribution de l’archéologie est fortement<br />

sollicitée.<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

AGOSTINI S., 2001, Stratigrafia, morfologia e aspetti sismotettonici del bacino del <strong>Fucino</strong>, in Il <strong>Fucino</strong> II, 12-<br />

14,<br />

BRISSE A., ROTROU L., 1876, Desséchement du <strong>lac</strong> <strong>Fucino</strong>, exécuté par S.E. le prince Alexandre Torlonia:<br />

précis historique et technique, Impr. de la Propagande, 1876, Carte ‘Prosciugamento del Lago <strong>Fucino</strong>, Vista del<br />

lago e dei suoi dintorni, in Giugno 1861, échelle 1 :40.000<br />

BUONOCORE M. 1984, Varia Epigraphica Abruzzesi, , in Nona miscellanea greca e romana, Studi pubblicati<br />

dall’Istituto per la storia antica, Fasc. 35, Roma 1984, 225-271<br />

CHOUQUER G., FAVORY F., VALLAT J. P., 1987, Structures agraires en Italie centro-méridionale, Cadastre<br />

et paysages ruraux, CEFR 100, Rome, 1987<br />

GATTO L.1977, Terre e vicende del <strong>Fucino</strong> nell’età medievale ; in <strong>Fucino</strong> cento anni, L’Aquila 1977, 209-236<br />

GALADINI, FALCUCCI, CAMPANELLI, CECCARONI, 2008,Tracce archeologiche di un terremoto tardo-antico<br />

nella Piana del <strong>Fucino</strong> (Italia centrale);<br />

http://www.earthprints.org/bitstream/2122/3213/1/GA%20Dati%20appennino%20abruzzese.pdf ;<br />

GIRAUDI C., 1991, GIRAUDI C., GALADINI F; GALLI P.1991, Studi geologici sugli antichi canali di<br />

bonifica del lago di <strong>Fucino</strong>, en Il <strong>Fucino</strong> II, Il <strong>Fucino</strong> e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del II Convegno di<br />

Archeologia, Avezzano, 2001, 363-370<br />

HÜLSEN C., IHM M., Ephemeris Epigraphica, Vol. VIII, 1899, 176<br />

IL FUCINO..., Il <strong>Fucino</strong> e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del Convegno di Archeologia, Avezzano 1989,<br />

Roma, 1991<br />

IL FUCINO II..., Il <strong>Fucino</strong> e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del II Convegno di Archeologia, Celano 1999,<br />

Avezzano, 2001<br />

IL TESORO DEL LAGO, ARCHEOLOGIA DEL FUCINO E LA COLLEZIONE TORLONIA, Ascoli Piceno,<br />

2001<br />

LETTA C., 2008, Il contributo dell’epigrafia alla conoscenza del territorio degli antichi Marsi, in Ricerche<br />

archeologiche a S. Potito di Ovindoli, a cura di Dènes Gables e Ferenc Redo, Atti del convegno sui problemi<br />

archeologici di una villa romana nella Marsica, Budapest, 24 novembre, 2000, L’Aquila, 2008, 9-24LETTA C.,<br />

2001, Un lago e il suo popolo, in ‘Il Tesoro...’, 139-155<br />

LETTA C., 2001/b,, Novità epigrafiche nella Marsica, in Il <strong>Fucino</strong> II, p.215-223<br />

LEVEAU P. 1993, Mentalité économique et grands travaux hydrauliques : le drainage du <strong>lac</strong> Fucin aux origines<br />

<strong>d'un</strong> modèle, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Année 1993, Vol.48, Numéro 1, pp.3-16<br />

MESSINEO G., 1977, L’Emissario di Claudio, in <strong>Fucino</strong> Cento Anni, L’Aquila 1977, 139-167<br />

QUILICI L.1994, Centuriazione e paesaggio agrario nell’Italia Centrale, in Landuse in the roman empire,<br />

Carlsen J. , Ørsted P., Skydsgaard J.E., Rome, L'ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, p.127-134<br />

VAN WONTERGHEM F.,1990, Note su alcune divisioni agrarie romane nell’Italia centrale, Acta<br />

Archaeologica Lovaniensis, n. 28-29, 1989-1990