IADE MEDICAMENTS DU SNA

IADE MEDICAMENTS DU SNA

IADE MEDICAMENTS DU SNA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

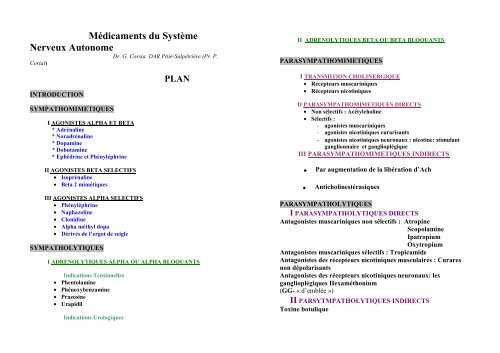

Médicaments du Système<br />

Nerveux Autonome<br />

Dr. G. Corsia DAR Pitié-Salpêtrière (Pr. P.<br />

Coriat)<br />

INTRO<strong>DU</strong>CTION<br />

SYMPATHOMIMETIQUES<br />

I AGONISTES ALPHA ET BETA<br />

* Adrénaline<br />

* Noradrénaline<br />

* Dopamine<br />

* Dobutamine<br />

* Ephédrine et Phényléphrine<br />

II AGONISTES BETA SELECTIFS<br />

• Isoprénaline<br />

• Beta 2 mimétiques<br />

III AGONISTES ALPHA SELECTIFS<br />

• Phényléphrine<br />

• Naphazoline<br />

• Clonidine<br />

• Alpha méthyl dopa<br />

• Dérivés de l’ergot de seigle<br />

SYMPATHOLYTIQUES<br />

PLAN<br />

I ADRENOLYTIQUES ALPHA OU ALPHA BLOQUANTS<br />

Indications Tensinnelles<br />

• Phentolamine<br />

• Phénoxybenzamine<br />

• Prazosine<br />

• Urapidil<br />

Indications Urologiques<br />

II ADRENOLYTIQUES BETA OU BETA BLOQUANTS<br />

PARASYMPATHOMIMETIQUES<br />

I TRANSMITION CHOLINERGIQUE<br />

• Récepteurs muscariniques<br />

• Récepteurs nicotiniques<br />

II PARASYMPATHOMIMETIQUES DIRECTS<br />

• Non sélectifs : Acétylcholine<br />

• Sélectifs :<br />

- agonistes muscariniques<br />

- agonistes nicotiniques curarisants<br />

- agonistes nicotiniques neuronaux : nicotine: stimulant<br />

ganglionnaire et ganglioplégique<br />

III PARASYMPATHOMIMETIQUES INDIRECTS<br />

. Par augmentation de la libération d’Ach<br />

. Anticholinestérasiques<br />

PARASYMPATHOLYTIQUES<br />

I PARASYMPATHOLYTIQUES DIRECTS<br />

Antagonistes muscariniques non sélectifs : Atropine<br />

Scopolamine<br />

Ipatropium<br />

Oxytropium<br />

Antagonistes muscariniques sélectifs : Tropicamide<br />

Antagonistes des récepteurs nicotiniques musculaires : Curares<br />

non dépolarisants<br />

Antagonistes des récepteurs nicotiniques neuronaux: les<br />

ganglioplégiques Hexaméthonium<br />

(GG- « d’emblée »)<br />

II PARSYTMPATHOLYTIQUES INDIRECTS<br />

Toxine botulique

<strong>MEDICAMENTS</strong> <strong>DU</strong> SYSTEME<br />

NERVEUX AUTONOME<br />

Les médicaments du <strong>SNA</strong> sont d’un usage courant en anesthésieréanimation,<br />

notamment au bloc opératoire et dans les situations<br />

d’urgence. Par ailleurs beaucoup de patients porteurs de pathologies<br />

cardio-vasculaires, ou, neurologiques, sont traités par des<br />

médicaments agissant sur le <strong>SNA</strong>. C’est pourquoi, il s’agit d’un<br />

chapitre important de la pharmacologie dans notre spécialité.<br />

Le <strong>SNA</strong> est divisé en systèmes Sympathique, et Parasympathique.<br />

Les médiateurs chimiques du système sympathique sont les<br />

Catécholamines : Noradrénaline, Adrénaline, et, Dopamine, qui<br />

agissent sur des récepteurs alpha (1et2), béta (1et2) et delta (1et2).<br />

Pour le système parasympathique, le médiateur chimique est<br />

l’Acétylcholine qui agit sur des récepteurs dits récepteurs<br />

muscariniques, et, nicotiniques. La transmission dans les ganglions<br />

végétatifs des deux systèmes, sympathique, et, parasympathique, est<br />

assurée par l’Acétylcholine.<br />

Les récepteurs des deux systèmes sont couplés a des protéines,<br />

appelées protéines G, qui, une fois activées, agissent sur la<br />

phospholipase C, et la phosphokinase A, lesquelles vont faire varier<br />

les concentrations de calcium intra cellulaire, dans les fibres<br />

myocardiques, ainsi que dans les fibres musculaires lisses, vasculaires<br />

et bronchiques. Les médicaments du <strong>SNA</strong> peuvent mimer les effets<br />

des médiateurs naturels: ces médicaments sont dits « sympatho ou<br />

parasympatho mimétiques », ou, à l’inverse, antagoniser l’action des<br />

médiateurs naturels: ils sont alors dits « sympatho, ou,<br />

parasympatho lytiques ». Ces actions de potentialisation ou<br />

d’antagonisation peuvent être directes, par action sur le récepteur lui<br />

même, ou, indirectes, par une action sur la libération, ou, le<br />

métabolisme des médiateurs naturels : exemple : les médicaments qui<br />

inhibent la dégradation de l’acétylcholine prolongent l’action de celle<br />

ci sur le récepteur. Enfin certains médicaments exercent une action<br />

sélective sur un type de récepteur ex. : les alpha ou les béta bloquants.<br />

Sympathomimétiques<br />

BETA 2<br />

Stimulants cardiaque BCDI+<br />

Stimulants cardiaques : récepteurs non prédominants<br />

mais présents<br />

Libération de NADR à partir des fibres sympathiques<br />

Sécrétion de Rénine par l’appareil juxta glomérulaire<br />

Relaxation des fibres lisses : vasculaires, bronchiques<br />

utérines, intestinales<br />

Lipolyse<br />

Glycogénolyse hépatique et musculaire<br />

Néoglucogenèse hépatique<br />

Insulino sécrétion faible<br />

Hypokaliémie par stimulation des pompes NA/K avec<br />

entrées musculaires de potassium<br />

Tremblement des extrémités (mécanisme ?)<br />

EFFETS BETA 1 EFFETS<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

EFFETS ALPHA 1 PERIPH2RIQUES EFFETS ALPHA 2 PERIPHERIQUES<br />

EFFETS ALPHA 2 CENTRAUX<br />

Contraction des fibres lisses Contraction de certaines fibres vacuolaires<br />

Sédation<br />

- vasculaires Inhibition de la lipolyse<br />

Baisse du tonus sympathique<br />

- vésicales : trigonales favorisant la miction Relaxation du muscle lisse intestinal<br />

Diminution de la sécrétion des<br />

du col : favorisant la continence<br />

glandes exocrines (sécheresse buccale)<br />

évitant l’éjaculation rétrograde Diminution des sécrétion intestinales H2O/Na Cl<br />

- intestinales : contraction des sphincters Stimulation agrégation plaquettaire<br />

- muscle dilatateur de l’iris (mydriase) Diminution de la sécrétion de rénine

I AGONISTES ALPHA ET BETA<br />

ADRENALINE<br />

Catécholamine naturelle, elle a été synthétisée en 1904. Comme les<br />

autres catécholamines naturelles, après sa libération elle est<br />

rapidement inactivée par recaptage actif et par dégradation<br />

enzymatique.<br />

Effets myocardiques<br />

Ce sont des effets BCDIT+ par stimulation des récepteurs Béta1<br />

Effet Bathmotrope positif (B+): augmentation de l’excitabilité<br />

myocardique, ce qui rend compte<br />

d’un effet arythmogène<br />

Effet Chronotrope positif (C+): augmentation de la fréquence<br />

cardiaque (FC)<br />

Effet Dromotrope positif (D+): augmentation de la vitesse de<br />

conduction des fibres myocardiques<br />

Effet Inotrope positif (I+) : augmentation de la force de contraction<br />

des fibres, ce qui rend compte d’une augmentation du débit cardiaque<br />

(QC) et, de la pression artérielle (PA).<br />

FC, et PA, sont les facteurs du « double produit » déterminant la<br />

consommation d’oxygène du myocarde (MVO2)<br />

MVO2= FC x PA. L’adrénaline augmente donc la MVO2.<br />

Effet Tonotrope (T+) positif : augmentation du tonus des fibres avec<br />

raccourcissement des fibres.<br />

Effets vasculaires<br />

Sur les vaisseaux (Vx) l’adrénaline a des effets Alpha et Béta. Les<br />

effets Alpha sont vasoconstricteurs tandis que les effets Béta sont<br />

vasodilatateurs. L’effet résultant dépend de la richesse en récepteurs<br />

alpha ou béta, du territoire vasculaire concerné.<br />

Effets bronchiques<br />

Broncho dilatation par stimulation des récepteurs Béta 2.<br />

Effets sur l’œil<br />

Dilatation pupillaire, par effet Alpha (contraction du muscle<br />

dilatateur de l’iris), ce dont il faut tenir compte pour l’interprétation<br />

d’une mydriase, chez le patient en arrêt cardiaque recevant de<br />

l’adrénaline.<br />

Effets utérins<br />

Relaxation des fibres lisses utérines, par effet Béta 2 (tocolyse).<br />

Effets métaboliques<br />

Augmentation de la glycémie<br />

Utilisation thérapeutique :<br />

- pour le traitement initial de l’anaphylaxie: dispositifs auto<br />

injectables, IM ou SC, (Anakit®,Anahelp®, Anapen®)<br />

- traitement des états de choc: anaphylactiques, septiques, et des<br />

arrêts cardiaques. L’administration IV doit se faire dès que<br />

possible sur une voie centrale; en l’absence de voie veineuse,<br />

l’administration peut être effectuée dans la sonde d’intubation<br />

(diffusion rapide à travers la membrane alvéolo-capillaire), ou, en<br />

sous cutanée. La première administration s’effectue avec du produit<br />

dilué dans du sérum physiologique à une dose faible, de l’ordre du<br />

1/10eme de mg, à augmenter rapidement pour obtenir une efficacité<br />

thérapeutique. En cas de nécessité, la dose d’entretien IVSE est de<br />

l’ordre de 0,1µg/kg/mn.<br />

- en association aux anesthésiques locaux, afin d’en diminuer la<br />

résorbsion vasculaire par effet vasoconstricteur local, et<br />

d’augmenter ainsi leur durée d’action .<br />

NORADRENALINE<br />

Précurseur métabolique de l’adrénaline, dont elle est la forme<br />

déméthylée, la noradrénaline (NADR) est surtout un agoniste Alpha,<br />

ayant une affinité faible pour les récepteurs Béta 1 et 2.<br />

Effets myocardiques<br />

On retiendra des effets inotrope + et chronotrope+ (effet Béta)

Effets vasculaires<br />

Effet Alpha, vasoconstricteur, responsable d’une augmentation des<br />

résistances vasculaires périphériques, et d’une augmentation de la<br />

PA. Ceci provoque à un certain niveau de PA, une baisse de la FC par<br />

mise en jeux du baro réflexe.<br />

A forte dose, les effets de la NADR et de l’ADR sont proches.<br />

Utilisation thérapeutique :<br />

- hypotensions sévères<br />

- états de choc<br />

- voie iv stricte, sur un cathéter central<br />

- les ampoules de Lévophed® doivent être diluées dans du sérum<br />

glucosé, qui protège le produit contre l’oxydation.<br />

- les doses sont de l’ordre de 0,1 à 1µg/kg/mn selon la réponse<br />

hémodynamique.<br />

DOPAMINE<br />

La Dopamine est la forme décarboxylée de la dopa (par action de la<br />

dopa décarboxylase). La Dopa est issue de l’hydroxylation de la<br />

tyrosine (1ere étape de la synthèse des catécholamines). La Dopamine,<br />

précurseur de la NADR est un agoniste alpha, béta, et des récepteurs<br />

dopaminergiques delta. Les réponses obtenues sont fonction des<br />

doses administrées.<br />

Effets myocardiques<br />

Effet inotrope positif Beta 1 pour des doses administrées comprises<br />

entre 5 et 10 µg /kg/mn<br />

Effets vasculaires<br />

- doses comprises entre 5 et 10 µg/kg/mn : effets vasodilatateurs, en<br />

particulier rénaux a une dose proche de<br />

5 µg (effet dopaminergique)<br />

- doses comprises entre 10 et 20 µg/kg/mn: effet Alpha<br />

vasoconstricteur, passant par une action directe sur les récepteurs,<br />

mais également via une libération accrue de NADR<br />

Utilisation thérapeutique<br />

La Dopamine est employée en fonction des courbes dose/effet, au<br />

cours de<br />

- l’insuffisance rénale aigue<br />

- des hypotensions et états de choc, seule ou en association avec la<br />

Dobutamine.<br />

Elle est moins utilisée actuellement, du moins par certaines équipes.<br />

En effet, récemment le bien fondé de l’usage de la Dopamine a été<br />

remis en cause.<br />

L’effet « protecteur » rénal est contesté ; dès les faibles doses,<br />

tachycardie, arythmie, vasoconstriction, peuvent apparaître dans la<br />

mesure où la relation dose/activité n’est pas figée, mais peut présenter<br />

des passages permanents d’un type d’effet à l’autre.<br />

Chez les patients septiques, on a noté, sous dopamine une baisse du<br />

pH intra muqueux digestif, peut être du fait d’une redistribution de la<br />

vascularisation vers la musculeuse. Ainsi la Dopamine pourrait altérer<br />

l’oxygénation de la muqueuse digestive, laquelle est déjà<br />

particulièrement sensible à l’hypoxie. Cet effet peut apparaître dès les<br />

faibles doses.<br />

Sous Dopamine on a également noté une diminution de la libération<br />

des hormones hypophysaires, en particulier la TSH, ainsi que de la<br />

libération de T3 et T4 ce qui pourrait entraîner une altération de la<br />

fonction myocardique.<br />

DOBUTAMINE<br />

Dérivé synthétique de la Dopamine, elle est utilisée comme agent<br />

inotrope. Dotée majoritairement d’effets Béta 1 et 2, elle est<br />

vasodilatatrice, entraînant une baisse de la pré charge (retour veineux),<br />

et, de la post charge (résistances artérielles). Par ailleurs, elle améliore<br />

la relaxation ventriculaire en diastole (effet lusitrope). La résultante<br />

est une légère amélioration de la balance en oxygène du myocarde, à<br />

condition toutefois, qu’il n’y ait pas d’augmentation trop importante

de la fréquence cardiaque, ni, de baisse trop importante de la pression<br />

artérielle (ce qui peut s’observer en cas d’hypo volémie).<br />

On décrit pour la Dobutamine, une courbe dose/ effet :<br />

- 5 à 10 µg /kg/mn: effets Béta 1 et 2<br />

- > 10 µg/kg /mn effet : Alpha faible<br />

Utilisation thérapeutique<br />

Décompensation cardiaque aigue gauche sous forme de choc<br />

cardiogénique. Quand l’hypotension artérielle est marquée (PAM< 65<br />

mm Hg), il faut lui adjoindre de la NADR.<br />

EPHEDRINE (Ephédrine®)<br />

Sympathomimétique indirect qui augmentent la quantité de NADR<br />

au niveau de la fente synaptique. Les mécanismes passent par une<br />

libération de NADR à partir des granules de stockage, une<br />

diminution du recaptage actif, ou, une inhibition de la dégradation<br />

enzymatique. L’Ephédrine® a des effets alpha et béta, se traduisant<br />

principalement par une élévation de la pression artérielle et de la<br />

fréquence cardiaque. Elle aurait une action 8 fois inférieure à celle de<br />

l’ADR, pour une durée de vie 10 fois supérieure. Son action<br />

vasoconstrictrice, prédomine sur le système veineux capacitif, d’où<br />

une augmentation de la pré charge. L’effet béta augmente légèrement<br />

la contractilité myocardique. L’Ephédrine® est bronchodilatatrice<br />

(utilisée pour cette propriété dans la médecine chinoise traditionnelle).<br />

Elle stimule le système nerveux central entrainant une insomnie, et<br />

une anxiété (structure proche de l’amphétamine). L’Ephédrine® est<br />

utilisée par voie IV en anesthésie pour traiter de façon ponctuelle les<br />

hypotensions per anesthésiques (ALR rachidiennes) ou per opératoire.<br />

Elle est administrée en bolus IV de 6, 9, 12mg, voir plus,<br />

généralement associé au remplissage vasculaire. Les effets<br />

secondaires peuvent être un dépassement de l’effet recherché, à<br />

savoir: hypertension, tachycardie, arythmie, ischémie myocardique<br />

chez le coronarien.<br />

En médecine elle est utilisée sous forme de pulvérisations nasales à<br />

visée décongestionnante. En urologie on l’utilise en per et post<br />

opératoire, sous forme IV ou per os en vue d’inhiber l’érection. Parmi<br />

les effets secondaires gênants en particulier en post opératoire il faut<br />

retenir la possibilité de rétention d’urine.<br />

Avec ces substances type Ephédrine® et Néosynéphrine® (voir<br />

infra), il existe une tachyphylaxie c’est à dire un épuisement de l’effet<br />

après administrations répétées, lié à une diminution de la quantité de<br />

NADR disponible.<br />

II AGONISTES BETA ADRENERGIQUES SELECTIFS<br />

ISOPRENALINE (Isuprel®)<br />

L’Isoprostérénol a une haute affinité pour les béta récepteurs 1 et 2,<br />

d’ou des effets cardiaques, vasculaires à type de vasodilatation, et<br />

également bronchiques : bronchodilatation . L’importance des effets<br />

cardiovasculaires interdit cependant l’utilisation du produit à seule<br />

visée bronchodilatatrice. L’Isoprénaline n’est utilisée que comme<br />

traitement pharmacologique des troubles aigus de la conduction intra<br />

cardiaque, et dans les intoxications aux bétabloquants.<br />

AGONISTES BETA 2<br />

Leur principale indication est le traitement de l’asthme, et par<br />

extension, des bronchopathies spastiques, du fait de leur action<br />

bronchodilatatrice. Il existe actuellement sur le marché plus de 25<br />

spécialités de cette classe ; on peut les distinguer selon leur durée<br />

d’action.<br />

BETA 2 SELECTIFS D’ ACTION COURTE ( 2 à 6 H)<br />

SALBUTAMOL (Ventoline®) (Salbumol®)<br />

TERBUTALINE (Bricanyl®)<br />

Disponibles en spray, solutions pour aérosolisation, et solutions<br />

injectables IV ou SC<br />

PIRBUTEROL (Maxair®)<br />

FENOTEROL (Bérotec®)<br />

Utilisés en inhalation seule

Le Salbutamol est également utilisé en thérapeutique, pour ses<br />

propriétés relaxantes de la fibre musculaire lisse utérine. C’est un<br />

tocolytique puissant qui, à haute dose peut être arythmogène, et avoir<br />

des effets métaboliques hyperglycémiant et hypokaliémiant<br />

(l’hypokaliémie potentialisant le risque d’arythmie). L’hypokaliémie<br />

est due à une entrée de K+ dans les cellules musculaires.<br />

BETA 2 SELECTIFS D’ACTION LONGUE (12H)<br />

Ne sont disponibles qu’en poudre à inhaler<br />

FORMETEROL (Foradil®)<br />

SALMETEROL (Sérévent®)<br />

III AGONISTES ALPHA ARENERGIQUES SELECTIFS<br />

Par définition, ces médicaments ont une affinité plus forte pour les<br />

récepteurs alpha 1 ou 2, et cette sélectivité conditionne leur emploi<br />

thérapeutique.<br />

PHENYLEPHRINE (Néosynéphrine®)<br />

La Phényléphrine, en raison de sa grande similitude avec la NADR, a<br />

essentiellement un effet alpha 1 agoniste périphérique, avec<br />

vasoconstriction artérielle, absence de tachycardie ou bradycardie<br />

réflexe si un passage hypertensif suit l’injection. On l’utilise pour<br />

traiter les hypotensions per opératoire dans des situations où l’on veut<br />

éviter une tachycardie. On l’administre en bolus IV de 50µg.<br />

L’élévation, tensionnelle est obtenue en 2 minutes, et dure 4 à 5<br />

minutes. Les voies IM et SC sont également possibles, à des<br />

posologies de 2 à 3 mg La Phényléphrine entraine une mydriase<br />

active, une diminution, du péristaltisme intestinal, et une<br />

augmentation du tonus utérin, surtout chez la femme enceinte.<br />

La phényléphrine existe également sous forme de collyres<br />

mydriatiques<br />

NAPHAZOLINE (Dérinox®, Fazoline®)<br />

Gouttes nasales utilisées en anesthésie en prévention des hémorragies<br />

nasales lors d’acte invasif trans nasal (intubation naso trachéale, mise<br />

en place de sonde gastrique par voie nasale).<br />

CLONIDINE (Catapressan®)<br />

Synthétisée en 1962, la Clonidine initialement conçue comme<br />

décongestionnant nasal, a démontré des propriétés hypotensives et<br />

bradycardisantes, qui ont rapidement conduit à son utilisation comme<br />

antihypertenseur. Son mécanisme d’action tout comme celui de ses<br />

principaux dérivés : la Rilménidine (Hypérium®) et la Monoxonidine<br />

(Physiotens ®) reste débattu. Ces substances diminuent le tonus<br />

sympathique, en activant des récepteurs bulbaires centraux, alpha 2<br />

lesquels ont une action inhibitrice du tonus sympathiques. Selon une<br />

autre théorie, la Clonidine activerait un récepteur central aux<br />

imidazolés 2, ce qui aurait également pour effet de diminuer le tonus<br />

sympathique. La Clonidine agit également sur des récepteurs alpha 2<br />

médullaires, et alpha 1 et 2 périphériques :<br />

alpha 1 post synaptiques vasoconstricteurs, alpha 2 pré synaptiques,<br />

vaso dilatateurs. La Clonidine diminue les catécholamines circulantes<br />

(bradycardie, Vd, effet I-), et l’activité rénine plasmatique. La<br />

Clonidine diminue la MVO2, et prévient les événements ischémiques<br />

myocardiques aigus ainsi que les IDM post opératoires en<br />

chirurgie non cardiaque. Au niveau du rein, la résultante de son action<br />

sur les récepteurs alpha 1 et 2, va dans le sens d’une amélioration de la<br />

perfusion. Par ailleurs, elle augmente la diurèse via une inhibition de<br />

la sécrétion d’ADH, une libération de Facteur Atrial Natriurétique, et<br />

une inhibition du SRA. Ces deux derniers mécanismes rendent compte<br />

de l’augmentation de la perfusion rénale, et, du débit de filtration<br />

glomérulaire.<br />

La Clonidine diminue faiblement le débit sanguin cérébral; elle peut<br />

limiter les lésions cérébrales hypoxiques induites par les<br />

Cathécholamines<br />

.<br />

La Clonidine a une action analgésique via la stimulation des<br />

récepteurs alpha 2 centraux, qui renforce l’analgésie morphinique :<br />

0,15 mg de Clonidine sont équivalent à 5 mg de morphine en<br />

puissance équianlgésique. Par ailleurs, 3 à 6 µg/kg de Clonidine,<br />

diminuent de 30 à 50% les besoins en anesthésiques volatiles. La<br />

Clonidine potentialise la dépression respiratoire des morphiniques. La<br />

Clonidine peut être utilisée dans la prévention et le traitement du DT,<br />

ainsi que comme adjuvant au sevrage des toxicomanes aux BZ et aux<br />

morphiniques. Enfin elle a un effet préventif et curatif du frisson post

opératoire, qui outre l’hypothermie, peut relever d’un déséquilibre<br />

entre les tonus sympathiques et parasympathique centraux en faveur<br />

d’une hypertonie sympathique.<br />

Outre ses effets tensionels la Clonidine entraîne une somnolence, et<br />

une sécheresse buccale. Elle peut être administrée Per Os, en IM, IV,<br />

SC, Intrathécal, et, Péridural. En IV, l’injection doit être lente pour<br />

éviter le risque d’à-coup hypertensif, qui serait lié à une stimulation<br />

initiale des récepteurs périphériques alpha 1. De même l’arrêt brutal<br />

d’un traitement chronique, expose au risque de rebond hypertensif.<br />

Utilisation thérapeutique :<br />

- hypertension artérielle<br />

- atténuation des effets du sevrage en opiacés dans les toxicomanies<br />

- glaucome à angle ouvert<br />

- potentialisation de l’analgésie médullaire (récepteurs médullaires<br />

de la Clonidine : bolus de 50µg en rachi,et ,<br />

de 50 à 75µg en péri)<br />

- prévention et traitement des frissons postopératoires (IV lente de<br />

150µg)<br />

- prévention des évènements ischémiques myocardiques post<br />

opératoires<br />

- prémédication chez l’éthylique (300µg)<br />

- prévention et traitement du DT (150 à 450µg, jusqu’à des doses<br />

journalières de 1 à 3 mg)<br />

Contre indications :<br />

- insuffisance cardiaque sévère<br />

- hypovolémie et hypotension<br />

- bradycardie<br />

- insuffisance cardiaque sévère<br />

- Traumatisme crânien avec HTIC<br />

Effets secondaires : somnolence, sécheresse buccale<br />

ALPHAMETHYLDOPA (Aldomet®)<br />

Alpha 2 stimulant central, cette substance est un substrat de la dopa<br />

décarboxylase, qui va la transformer en alphaméthyl NADR. Cette<br />

dernière, va se concentrer en lieu et place de la NADR, dans les<br />

vésicules des terminaisons nerveuses noradrénergiques. Elle sera ainsi<br />

libérée à la place de la NADR, lors d’un potentiel d’action, et ira se<br />

fixer sur les récepteurs alpha 2 pour lesquels elle a une haute affinité,<br />

et qu’elle va activer. Ainsi, ce faux. transmetteur, permet de. diminuer<br />

le tonus sympathique, et par là, la PA. Elle est à l’origine.<br />

d’effets indésirables tels : anémie hémolytique, granulopénie, hépatite<br />

médicamenteuse, fièvre. Son domaine d’utilisation actuel, est l’HTA<br />

gravidique.<br />

DERIVES DE L’ERGOT DE SEIGLE<br />

Ergotamine ( Gynergène®)<br />

Vasoconstricteur puissant, il est utilisé dans le traitement de la crise<br />

migraineuse, et non dans le traitement préventif. Les effets<br />

secondaires peuvent êtr à ,type d’HTA, d’ischémie myocardique,<br />

d’équivalent de syndrome de Raynaud.<br />

Dihydroergotamine®, Diergospay®<br />

Moins puissant que l’ergotamine, il est indiqué dans la prévention et le<br />

traitement de la crise de migraine, ainsi que dans le traitement de<br />

l’hypotension orthostatique.<br />

Methylergométrine (Méthergin®)<br />

Egalement vasoconstricteur, il est utilisé en obstétrique pour ses<br />

propriétés de contraction des fibres utérines.<br />

SYMPATHOLYTIQUES<br />

I ADRENOLYTIQUES ALPHA OU ALPHA BLOQUANTS<br />

A INDICATION VASCULAIRE<br />

Phentolamine (Régitne®)<br />

Synthétisée en 1949, il s’agit d’un imidazolé qui est un antagoniste<br />

non sélectif des récepteurs alpha 1 et alpha 2. Utilisée comme<br />

vasodilatateur, et anti hypertenseur IV, elle n’est actuellement plus<br />

commercialisée.

Phénoxybenzamine<br />

Synthétisée en 1950, c’est un antagoniste irréversible et non sélectif<br />

des récepteurs alpha 1 et 2 qui sont bloqués par alkylation, en<br />

présence de phénoxybenzamine. La levée de l’antagonisme requiert la<br />

synthèse de nouveaux récepteurs. La structure du produit lui confère<br />

un effet carcinogène potentiel.<br />

Autrefois utilisée dans le tt du phéochromocytome, elle garde un<br />

intérêt en pharmacologie expérimentale du fait de l’irréversibilité du<br />

blocage alpha.<br />

Prazosine (Minipress®, Alpress®)<br />

Synthétisée en 1968, c’est un antagoniste sélectif des récepteurs<br />

alpha 1, ce qui a pour avantage théorique de maintenir le reflexe<br />

d’inhibition de libération de NADR en fonction du niveau de PA. Cela<br />

permet d’éviter donc l’afflux de NADR dans la circulation,<br />

qu’entraînerait un blocage alpha total. L’augmentation de la FC est<br />

également limitée, mais une tachycardie est possible avec les anti<br />

alpha 1, par réponse réflexe à une baisse importante de la PA par<br />

vasodilatation. Cette tachycardie est à redouter en début de tt, ainsi<br />

que chez les patients hypo volémiques (lors d’un tt diurétique<br />

associé). Elle est prévenue par une augmentation progressive des<br />

posologies. La Prazosine est actuellement utilisée dans le tt des HTA,<br />

en particulier des HTA sévères, souvent en association avec d’autres<br />

classes d’anti hypertenseurs, ainsi que dans la préparation pré<br />

opératoire des phéochromocytomes. Dans cette dernière indication,<br />

elle est utilisée seule (posologies allant progressivement de 1,5 à 20<br />

mg max.) ou, en association avec le labétalol (Trandate®) qui est à<br />

la fois alpha et béta bloquant. Le Minipress® a une demi vie<br />

d’élimination courte : 2 à 3 heures, et, sa biodisponibilité pâtit d’une<br />

dégradation rapide par un effet de premier passage hépatique ce qui<br />

implique plusieurs prises journalières.. L’Alpress® est une forme<br />

galénique à libération prolongée, évitant cet inconvénient<br />

Urapidil (Médiatensyl®, Eupressyl®)<br />

Il possède un double mode d’action :<br />

- blocage sélectif des récepteurs périphériques alpha 1 post<br />

synaptiques responsable d’une vasodilatation avec une baisse de la<br />

post charge plus importante que la baisse de la pré charge<br />

- stimulation des récepteurs sérotoninergiques centraux 5 HT1A, ce<br />

qui a pour effet d’entraîner une diminution du tonus sympathique,<br />

et, par là, une absence de tachycardie réflexe. Dans son résultat,<br />

cette stimulation des récepteurs centraux sérotoninergiques 5HT1A,<br />

est similaire à la stimulation des récepteurs alpha 2 centraux.<br />

L’Urapidil n’altère pas l’autorégulation de la circulation cérébrale, et<br />

n’entraîne pas d’augmentation de la Pression Intra Crânienne (PIC)<br />

Ses indications sont per os le tt de l’HTA, et, en IV, le tt des poussées<br />

hypertensives péri opératoires, ou des accès hypertensifs au cours des<br />

hémorragies cérébro-méningées.<br />

Ifenprodil (Vadilex®)<br />

Alpha bloquant i et 2 utilisé dans le traitement de l’artérite.<br />

Bulfomedil (Fonzylane®)<br />

Vasodilatateur par effet adrénolytique alpha, et anticalcique, utilisé<br />

dans le traitement de l’artérite, et du syndrome de Raynaud . Le<br />

surdosage massif expose à un état de mal convulsif, et, à des troubles<br />

du rythme cardiaque.<br />

Raubasine (Iskedyl®)<br />

La raubasine est un alpha 1 bloquant, associé dans cette spécialité à la<br />

dihydroergocristine. Indication : ischémie cérébrale.<br />

Nicergoline (Sermion®)<br />

Anti alpha 1 dérivé de l’ergot de seigle utilisé dans le traitement de<br />

l’ischémie cérébrale, et, de l’artérite.<br />

Dihydroergotoxine (Hydergine®)<br />

Médicament composé de plusieurs dérivés de l’ergot de seigle, ayant<br />

des effets complexes : anti alpha1, anti sérotonine, anti prostaglandine,<br />

anti dopamine, utilisé dans le traitement de l’ischémie cérébrale, et des<br />

troubles cérébraux de la sénescence.

Moxisylite ou Thymoxamine (Carlytène®)<br />

Proposé dans le traitement des troubles vasculaires de la sénescence<br />

A INDICATION UROLOGIQUE<br />

Agissent préférentiellement au niveau du trigone et du col vésical,<br />

ainsi que sur l’urètre prostatique. Ils sont indiqués dans le traitement<br />

des troubles fonctionnels de l’adénome prostatique, ainsi que dans le<br />

traitement des vessies neurologiques. Leurs effets indésirables sont<br />

une baisse de la TA avec tendance lipothymie, une asthénie et un<br />

somnolence. Il s’agit de médicaments généralement bien tolérés.<br />

Alfuzosine (Xatral®)<br />

Tamsulosine (Josir®, Omix®)<br />

Térazosine (Dysalfa®, Hytrine®)<br />

Doxazosine (Zoxan®)<br />

II BETABLOQUANTS<br />

Ils ont une affinité importante pour les récepteurs béta, et faible pour<br />

les récepteurs alpha.<br />

Ils bloquent le récepteur de manière compétitive, c’est à dire que ce<br />

blocage peut être antagonisé par une forte dose d’agoniste. Certains<br />

bétabloquants (B-) ont une affinité supérieure pour les récepteurs béta<br />

1: ils sont appelés, B- cardiosélectifs. Le 1 er B- a été synthétisé en<br />

1958, mais du fait de propriétés agonistes importantes, il n’a pas été<br />

introduit en thérapeutique. C’est en 1962 qu’a été synthétisé le<br />

Propranolol (Avlocardyl®) considéré comme le prototype des B-. Les<br />

propriétés des B- varient en fonction de :<br />

1°) leur cardiosélectivité : blocage limité aux des récepteurs béta1:<br />

certains B- sont cardiosélectifs ( Acébutolol Sectral®) d’autres non<br />

(Propranolol)<br />

La cardiosélectivité offre l’avantage théorique de limiter le risque de<br />

vaso et broncho constriction dues au blocage béta2<br />

2°) leur effet stabilisant de membrane : indépendant de l’action sur<br />

les récepteurs béta adrénergique, cet effet consiste en une inhibition<br />

des échanges ioniques transmembranaires . Ceci entraîne un effet<br />

anesthésique local (visible au niveau de la cornée), et un effet<br />

« quinidine like » au niveau des cardiomyocytes, avec diminution de<br />

l’automaticité, de la vitesse de conduction, et, de la contractilité. Cet<br />

effet est prononcé pour le Propranolol, et l’Acébutolol, qui diminuent<br />

particulièrement le potentiel d’action des cellules myocardiques.<br />

3°) leur activité sympathomimétique intrinsèque (ASI): stimulation<br />

sympathique coexistant avec le blocage béta adrénergique, qui offre<br />

l’avantage de limiter la bradycardie et la vasoconstriction. Les B-<br />

ayant une ASI (Pindolol Visken®) sont inefficaces dans la migraine.<br />

4°) leur pharmacocinétique différente selon les produits :<br />

- les molécules lipophiles (ex : propranolol, oxprénolol) ont :<br />

= une bonne résorption digestive<br />

= une biodisponibilité per os moins bonne du fait d’une dégradation<br />

lors d’un premier passage hépatique<br />

= une large distribution tissulaire avec passage de la barrière hématoencéphalique<br />

= un métabolisme hépatique<br />

= une demi vie d’élimination plus courte (3 à 10h) (l’esmolol<br />

(Brévibloc®), dégradé par les cholinestérases a une demi vie très<br />

brève : 9mn)<br />

- les molécules hydrophiles (ex. : nadolol, aténolol, sotalol) ont :<br />

= une résorption digestive variable<br />

= pas de premier passage hépatique<br />

= une pénétration cérébrale faible<br />

= une élimination rénale inchangée<br />

= une demi vie d’élimination longue (15 à 30h)<br />

Par ailleurs les béta bloquants possèdent un effet anti arythmique,<br />

mais seul le Sotalol (Sotalex®) est doté d’un effet de classe III de la<br />

classification de Vaughan Williams ; ce produit « amiodarone like »,<br />

qui allonge la phase 3 du potentiel d’action des cardiomyocytes, est<br />

susceptible d’allonger l’espace QT, et, est indiqué dans le traitement<br />

des arythmies ventriculaires.<br />

Le labétalol (Trandate®) est à la fois un alpha et un béta bloquant. Ses<br />

principales indications sont la préparation à la chirurgie du<br />

phéochromocytome, et le traitement de l’hypertension gravidique,<br />

ainsi que de l’HTA de la femme allaitante

Effets cardiaques<br />

Ce sont des effets BCDI-. La bradycardie (qui sert à apprécier en<br />

clinique, l’intensité du blocage des récepteurs béta), et l’effet I-<br />

induisent une baisse du Qc, et, de la MVO2.<br />

Effets vasculaires<br />

Les B- sont vasoconstricteurs, ce qui explique que bien que anti<br />

angineux majeurs, ils soient contre indiqués dans l’angor spastique. Ils<br />

le sont également dans le syndrome de Raynaud. Dans l’artérite des<br />

membres inférieurs sévère, ils peuvent être mal tolérés.<br />

Effets sur la PA<br />

Les B- sont des anti hypertenseurs dont le mécanisme plurifactoriel de<br />

l’action anti hypertensive n’est pas complètement clair. La baisse du<br />

Qc est un des facteurs, associé à une diminution de la sécrétion de<br />

rénine (effet béta 2 sur le rein), et à d’autres éléments encore<br />

hypothétiques.<br />

Effets métaboliques<br />

Ils diminuent la glycogénolyse musculaire, et, la sécrétion de<br />

glucagon. Ils font donc courir un risque d’aggravation de<br />

l’hypoglycémie du diabétique traité par hypoglycémiants (sulfamides,<br />

glinides, insulines). Par ailleurs, chez ces patients, les B- atténuent les<br />

signes cliniques d’alarme de l’hypoglycémie, ce qui peut en aggraver<br />

les conséquences, par retard apporté au traitement.<br />

Effets bronchiques<br />

Broncho constriction d’où la contre indication dans l’asthme.<br />

Effets utérins<br />

Diminution du relâchement des fibres lisses, d’ou une possibilité<br />

d’hypertonie utérine.<br />

Effets oculaires<br />

Activation de l’élimination de l’humeur aqueuse conduisant à une<br />

baisse de la pression intra oculaire.<br />

Indications<br />

HTA<br />

Angor: d’effort, de repos, instable, syndromes de menace<br />

Troubles de l‘excitabilité<br />

En per opératoire : tachycardie et hypertension : Esmolol en bolus de<br />

50µg/kg (en présence d’une analgésie bien conduite)<br />

Cardiothyréose<br />

Cardiomyopathie obstructive<br />

Migraine<br />

Glaucome<br />

Cirrhose avec varices œsophagiennes ( les B- font baisser la pression<br />

régnant dans les VO et en diminuent ainsi le risque de rupture)<br />

Certains tremblements<br />

Contre Indications<br />

Angor spastique<br />

Troubles graves de la conduction<br />

Bradycardies<br />

Syndromes de Raynaud<br />

Artérite sévère<br />

Asthme<br />

Patients susceptibles d’avoir des réaction allergiques graves, chez<br />

lesquels le blocage Béta peut limiter l’efficacité d’un traitement par<br />

catécholamines.<br />

Insuffisance cardiaque : il s’agit d’une contre indication classique.<br />

Cependant les B- font actuellement partie du traitement de<br />

l’insuffisance cardiaque sévère. Leur maniement est difficile (risque<br />

d’aggravation des symptômes) et ils sont donc introduits à dose<br />

progressivement croissante en milieu cardiologique. A terme, ils<br />

permettent d’améliorer la fonction myocardique, en rendant le<br />

myocarde à nouveau sensible à l’action des catécholamines<br />

endogènes.<br />

PARASYMPATHOMIMETIQUES

I TRANSMISSION CHOLINERGIQUE<br />

La choline a une origine endogène, synthétisée à partir de la glycine,<br />

et, exogène, apportée par l’alimentation. Elle est acétylée par action de<br />

l’acétylcholine transférase. L’Acétylcholine (Ach) ainsi produite, est<br />

stockée dans des granules de réserve axonales, à partir desquelles elle<br />

est libérée dans la fente synaptique lors de l’arrivée du potentiel<br />

d ‘action (PA). Dès sa libération dans la fente synaptique, elle est<br />

hydrolysée par l’acétylcholine estérase, en acétate, et en choline<br />

laquelle est immédiatement recaptée par les cellules pré synaptiques.<br />

D’autres cholinestérases moins sélectives, plasmatiques et tissulaires,<br />

participent également à cette hydrolyse, provoquant ainsi, l’arrêt des<br />

réponses post synaptiques. Dans la terminaison nerveuse pré<br />

synaptique, on estime environ<br />

à 300 000 le nombre des vésicules de stockage, qui contiennent<br />

chacune entre 1000 et 50 000 molécules d’Ach.<br />

L’Ach, dans le <strong>SNA</strong>, assure la transmission :<br />

- des voies motrices aboutissant aux muscles striés squelettiques<br />

(récepteurs nicotiniques)<br />

- des ganglions végétatifs, sympathiques et parasympathiques<br />

(récepteurs nicotiniques)<br />

- post ganglionnaire des voies parasympathiques (récepteurs<br />

muscariniques)<br />

Les effets cholinergiques sont divers :<br />

. l’activation des récepteurs nicotiniques provoque une réponse rapide,<br />

sous forme d’une augmentation de la perméabilité membranaire au Na<br />

avec dépolarisation et excitation<br />

. l’activation des récepteurs muscariniques, tous couplés aux protéines<br />

G, peut entraîner une réponse excitatrice, ou, inhibitrice, selon les<br />

types cellulaires.<br />

Récepteurs muscariniques<br />

Couplés aux protéines G, il y en aurait 5 types distincts en périphérie<br />

- les récepteurs (R) M1 post synaptiques des ganglions<br />

sympathiques et parasympathiques (rôle ?)<br />

- les R M1}<br />

M2} sur les organes innervés par le parasympathiques. Leur<br />

stimulation,<br />

M3} correspond aux effets parasympathomimétiques<br />

directs.<br />

* sur les muscles lisses : les R sont principalement de type M2 et M3<br />

leur stimulation ----> contraction (ex. :<br />

broncho constriction)<br />

Cependant, la stimulation parasympathique, par des agonistes<br />

muscariniques exogène M1,<br />

peut entraîner une vasodilatation dans de nombreux territoires<br />

vasculaires, via une libération de NO et de GMPc, par les cellules<br />

endothéliales. (l’oxyde nitrique: NO est un puissant vasodilatateur)<br />

• sur les glandes sécrétoires : la stimulation des R M3 ----><br />

hypersécrétion<br />

• dans l’estomac : la sécrétion acide fait intervenir des R M1<br />

• sur le cœur : la stimulation des R M3 ----> effets C-, D-, I-<br />

Récepteurs nicotiniques<br />

Egalement hétérogènes, ils sont de localisation musculaire et<br />

neuronale; leur stimulation est excitatrice<br />

II PARSYMPATHOMIMETIQUES DIRECTES<br />

Les agonistes cholinergiques naturels sont :<br />

-la muscarine<br />

-la nicotine<br />

-l’arécoline<br />

-la pilocarpine<br />

De nombreux agents synthétiques ont été produits, dotés d’une<br />

sélectivité pour l’un ou l’autre type de R, conditionnant leur utilisation<br />

thérapeutique<br />

AGONISTES CHOLINERGIQUES NON SELECTIFS<br />

L’Acétylcholine

Administrée expérimentalement, par voie systémique, elle entraîne<br />

des effets :<br />

- cardiovasculaires : . vasodilatation artériolaire<br />

. bradycardie<br />

. diminution de la contractilité (effet I-) et de<br />

la conduction (effet D-)<br />

- effets musculaires : ° contraction des muscles striés squelettiques :<br />

effet nicotinique<br />

° contraction des muscles lisses intestinaux et<br />

bronchiques<br />

- effets glandulaires : * effet sécrétoire au niveau des glandes<br />

lacrymales, sudoripares, salivaires, intestinales, digestives,<br />

bronchiques<br />

Ces effets sont de courte durée en raison d’une hydrolyse rapide pat<br />

les cholinestérases. En usage hospitalier, l ‘Ach est disponible en<br />

administration locale intra oculaire<br />

AGONISTES CHOLINERGIQUES SELECTIFS<br />

Agonistes muscariniques<br />

- Isopto-pilocarpine® et acéclidine (Glaucostat®) : collyres anti<br />

glaucomateux<br />

- oxotrémorine: utilisée en pharmacologie expérimentale pour<br />

reproduire les symptômes parkinsoniens<br />

Agonistes des récepteurs nicotiniques musculaires : curarisants<br />

Ce sont des molécules analogues de l’Ach, possédant une fonction<br />

ammonium quaternaire (NH4)<br />

§ Succinylcholine ou Suxaméthonium (Célocurine®)<br />

§ Décaméthonium<br />

Ces molécules ont des propriétés agonistes, tout comme l’Ach : elles<br />

dépolarisent la cellule en favorisant l’entrée de Na, mais elles<br />

maintiennent la dépolarisation dans le temps, ce qui provoque une<br />

paralysie musculaire. Cette myorelaxation résulterait aussi bien d’une<br />

dépolarisation prolongée, que d’un effet pré synaptique, et d’un effet<br />

antagoniste nicotinique non compétitif ( ?).<br />

La Célocurine® est le seul « leptocurare » employé en anesthésie.<br />

Elle bloque la plaque motrice, après l’avoir dépolarisée, sans autre<br />

effet sur le <strong>SNA</strong>. Elle a un délai d’action rapide, et une durée d’action<br />

brève , en raison d’une hydrolyse rapide par les cholinestérases.<br />

Agonistes des récepteurs nicotiniques neuronaux: stimulant<br />

ganglionnaires et ganglioplégiques<br />

Prototype des ganglioplégiques (c.à.d. bloqueurs ganglionnaires)<br />

agonistes, la nicotine, extraite du tabac, a une action stimulatrice à<br />

faible concentration et inhibitrice et toxique à forte concentration. Les<br />

stimulants ganglionnaires induisent une combinaison d’effets<br />

sympathiques et parasympathiques. A faible dose la nicotine stimule<br />

la transmission ganglionnaire, à dose élevée elle exerce un effet de<br />

blocage de la transmission, précédé par une courte phase de<br />

stimulation. L’effet ganglioplégique (GG-) global résultant du blocage<br />

des effets sympathiques et parasympathiques va dépendre du tonus<br />

prédominant (sympathique ou parasympathique) de l’organe cible<br />

considéré. Si l’innervation de l’organe cible est majoritairement<br />

sympathique, le blocage du tonus parasympathique, aura peu d’effets<br />

visibles, contrairement au blocage du tonus sympathique et<br />

inversement, en cas de prédominance du parasympathique.<br />

Effet clinique des GG- :<br />

§ sur les vaisseaux, les GG- ont un effet vasodilatateur<br />

§ sur le cœur, ils entraînent une tachycardie, par suppression du<br />

tonus muscarinique bradycardisant normalement prédominant.<br />

§ sur l’œil ils entraînent une mydriase par suppression de la<br />

stimulation du tonus parasympathique du sphincter de l’iris<br />

§ sur l’intestin ils entraînent une diminution de la motilité<br />

Les GG- agonistes ont peu ou pas d’application thérapeutique (patch<br />

de nicotine en tabacologie), mais des applications en pharmacologie<br />

expérimentale. Ce sont d’autres types de GG- appelés<br />

« ganglioplégiques d’emblée » (cf. infra parasympatholytiques) qui<br />

ont connu des applications thérapeutiques dans les années 1950 à<br />

1970 comme antihypertenseurs. La découverte d’autres médicaments<br />

les a fait abandonner, d’autant que leurs effets secondaires étaient<br />

importants.<br />

La nicotine est donc un prototype de GG- / agoniste qui à faible dose,<br />

stimule la transmission ganglionnaire, tandis que à dose élevée, elle a

un effet GG-. Le tabac a été introduit en France par Nicot, diplomate<br />

en poste au Portugal en 1558. La base organique active du tabac sera<br />

identifiée en1818: la nicotine. A faible dose, elle a des effets<br />

centraux : facilitation de la mémorisation, de l’attention, effet anti<br />

nociceptif, stimulant de la respiration, pouvant provoquer des<br />

tremblements voire des convulsions. A forte concentration, ces effets<br />

stimulants sont inversés, avec dépression respiratoire d’origine<br />

centrale, et blocage des muscles respiratoires. En clinique la nicotine<br />

est actuellement utilisée dans le sevrage tabagique.<br />

III PARSYMPATHOMIMETIQUES INDIRECTES<br />

Par augmentation de la libération d’Ach<br />

Cisapride (Prépulside®)<br />

Stimule la libération d’Ach au niveau des terminaisons nerveuses des<br />

plexus mésentériques, par un effet agoniste sur les récepteurs<br />

sérotoninergiques 5HT4 et agoniste partiel 5HT3. Il augmente ainsi la<br />

motilité gastrique, œsophagienne, et, intestinale. Du fait d’un<br />

allongement de QT, faisant courir un risque d’arythmie, son usage a<br />

été réservé, en milieu hospitalier, au traitement des gastroparésies chez<br />

l’adulte, et des RGO chez l’enfant, après échec des autres traitements.<br />

Par inhibition des cholinestérases<br />

Les Anticholinestérasiques sont responsables d’effets nicotiniques, et,<br />

muscariniques, périphériques et centraux, selon leur aptitude à<br />

traverser la barrière hémato-encéphalique (BHE). Les<br />

Anticholinestérasiques peuvent se lier au site actif de la cholinestérase<br />

de façon compétitive réversible, ou ,de façon covalente irréversible,<br />

s’opposant alors définitivement à l’action de l’enzyme. Leurs<br />

domaines d’application thérapeutiques sont :<br />

° traitement du glaucome<br />

° traitement des atonies digestives et vésicales<br />

° traitement de la myasthénie, et, antagonisation des pachycurares<br />

° traitement de la maladie d’Alzheimer (déficit central en Ach)<br />

Physostigmine ou Esérine<br />

- inhibiteur réversible<br />

- passe la BHE<br />

- a des effets essentiellement muscariniques entraînant un<br />

renforcement du tonus vagal<br />

- utilisée dans le traitement de certains troubles dyspeptiques<br />

Néostigmine (Prostigmine®)<br />

- intègre une fonction NH4 qui diminue fortement son action centrale<br />

- ses indications sont la myasthénie, et l’antagonisation des curares<br />

non dépolarisants<br />

- au niveau de la plaque motrice, l’inhibition de la cholinestérase<br />

entraîne une augmentation de la concentration d’Ach dans la fente<br />

synaptique et une antagonisation compétitive du bloc<br />

neuromusculaire dû aux pachycurares. Cet effet débute 1 à 2 mn<br />

après l’injection de néostigmine, et est maximum en 7 à 10 mn pour<br />

une durée d’action de 70mn<br />

- l ‘effet muscarinique prépondérant au niveau cardiaque explique la<br />

bradycardie, avec maintien du Qc par augmentation des temps de<br />

remplissage et d’éjection ventriculaires.<br />

- Par ailleurs on note une augmentation des sécrétions et une<br />

contraction des fibres musculaires lisses<br />

- La dose préconisée est de 40µg/kg en association avec une dose de<br />

20µg/kg d’atropine, en vue de prévenir les autres effets<br />

cholinergiques. En pratique, on injecte 2 à 2,5mg de Prostigmine®<br />

et 1 à 1,5 mg d’atropine<br />

- La demi vie d’élimination est de 1,5 à 2 H et peut être triplée en<br />

cas d’insuffisance rénale. L’élimination est hépatique 50% et rénale<br />

50%, par sécrétion tubulaire et filtration glomérulaire.<br />

Pyridostigmine (Mestinon®)<br />

Ambémonium (Mytélase ®) Proches de la néostigmine, ils<br />

constituent des traitement per os de la myasthénie<br />

Organophosphorés<br />

Dérivés du DFP (disopropylfluorophosphate), lequel, très liposoluble,<br />

a aussi des effets centraux. Ils inactivent de façon irréversible, les<br />

cholinestérases. Utilisés initialement comme insecticides, leur grande

toxicité humaine, les a fait employés comme gaz de combat (tabun,<br />

sarin, etc. ..). Ils pénètrent par voie respiratoire, cutanée, et oculaire.<br />

Ils entraînent la mort par troubles hémodynamiques, neurologiques<br />

centraux, et arrêt respiratoire.<br />

PARASYMPATHOLYTIQUES<br />

I PARASYMPATHOLYTIQUES DIRECTS<br />

Antagonistes muscariniques non sélectifs<br />

Atropine<br />

Ester associant une base organique : la tropine, à l’acide tropique,<br />

l’atropine commercialisée sous forme de sulfate, est issue d’une<br />

plante du genre tropa. Elle est proche en structure et en actions de la<br />

Scopolamine.<br />

L’Atropine s’oppose de façon compétitive aux effets muscariniques<br />

de l’Ach, en agissant sur les récepteurs muscariniques centraux et<br />

périphériques post ganglionnaires.<br />

effets cardiaques<br />

Bradycardie à faible dose, mais tachycardie aux doses<br />

thérapeutiques<br />

effets sécrétoires<br />

Diminution du volume des sécrétions sudorales, salivaires<br />

(sécheresse buccale), lacrymales, bronchiques, digestives<br />

Par ailleurs les sécrétions bronchiques deviennent épaisses.<br />

effets oculaires<br />

Mydriase, augmentation de la pression intra oculaire, diplopie avec<br />

trouble de l’accommodation diminution des sécrétions lacrymales<br />

effets neurologiques<br />

Agitation, hallucinations, confusion<br />

effets urinaires<br />

Rétention d’urine notamment en cas d’adénome prostatique<br />

effets digestifs<br />

Antispasmodique du tube digestif et des voies biliaires, RGO<br />

favorisé, diminution des sécrétions digestives, ralentissement du<br />

transit<br />

surdosage<br />

Troubles du rythme, hypertension artérielle, délire hallucinatoire,<br />

coma, iléus paralytique, détresse respiratoire, rash cutané, fièvre due à<br />

une diminution de la sudation et a une dysrégulation centrale de la<br />

température.<br />

Dans la maladie de Parkinson, on a observé une déplétion<br />

importante en Dopamine au niveau du locus niger, et une hyper<br />

activité cholinergique au niveau du striatum (hyperactivité résultant de<br />

la réduction du tonus dopaminergique inhibiteur). Les anti<br />

cholinergiques ont été introduits en France en 1870, dans le traitement<br />

de la maladie de Parkinson. Ils sont sensés agir préférentiellement sur<br />

le tremblement et, la rigidité. Dans les années 1950, des dérivés<br />

atropiniques mieux tolérés ont été introduits (tropatépine : Lepticur*,<br />

trihexphénidyle : Artane*) qui ont constitué jusqu’à l’avènement de la<br />

L Dopa, l’essentiel du traitement anti parkinsonien.<br />

Indications thérapeutiques<br />

- tt préventif et curatif des hypertonies vagales<br />

- bradycardies et troubles de conduction (BAV)<br />

- antispasmodique des fibres lisses, d’où son utilisation dans les<br />

protocoles de tt des coliques néphrétiques<br />

- décurarisation: pour antagoniser les effets muscariniques de la<br />

Prostigtmine.<br />

- mydriatique<br />

- antidote des intoxications aux organophosphorés<br />

Contre indications<br />

° les situations où une accélération de la FC serait délétère<br />

° glaucome à angle fermé<br />

° adénome prostatique : risque de rétention aigue d’urine<br />

° BPCO : risque épaississement des sécrétions<br />

° anesthésie et estomac plein : risque de RGO<br />

L’atropine peut être administrée par voie buccale, SC, IM, IV. Sa<br />

demi vie d’élimination est de 4h. Elle est éliminée par le rein sous<br />

forme inchangée entre 30% et 50% ; elle a un métabolisme hépatique.

Elle traverse la barrière hémato encéphalique, le placenta, et passe<br />

dans le lait maternel.<br />

Les posologies sont<br />

• en PM : 0,01à 0,020mg/kg 30 minutes avant un acte risquant<br />

d’entraîner une hypertonie vagale<br />

• bradycardie : 0,25 à 1 mg<br />

• décurarisation 20 µg/kg<br />

Présentation: ampoules de 0,25mg dans 1 ml<br />

Scopolamine<br />

Utilisée sous forme de patch trans dermique dans la prévention du mal<br />

des transports (l’Ach intervient comme neuromédiateur au niveau du<br />

système vestibulaire et labyrinthique)<br />

Autres anti muscariniques<br />

Utilisés comme antispasmodique :<br />

Thiémonium (Viscéralgine®)<br />

Phloroglucinol (Spafon®) qui n’est pas contre indiqué chez les<br />

glaucomateux<br />

Utilisés comme bronchodilatateurs sous forme de spray pour<br />

inhalation dans les BPCO<br />

Ipatropium (Atrovent®)<br />

Oxitropium (Tersigat®)<br />

Antagonistes muscariniques sélectifs<br />

On dispose actuellement de molécules antagonistes des récepteurs<br />

muscariniques de M1 à M4 dont certaines ont été ou sont utilisées en<br />

thérapeutiques.<br />

Pirenzépine qui était utilisée dans le tt des ulcères gastriques<br />

Tropicamide (Mydriaticum®) utilisé comme mydriatique pour<br />

l’examen du fond d’œil.<br />

Antagonistes nicotiniques<br />

1°) des récepteurs nicotiniques musculaire<br />

Les alcaloïdes de la famille des curares se fixent sur les récepteurs<br />

nicotiniques musculaires post synaptiques de façon compétitive avec<br />

l’Ach dont ils empêchent ainsi l’action, alors que le potentiel trans<br />

membranaire est maintenu.<br />

Ces molécules dépourvues d’effets centraux bloquent la plaque<br />

motrice et entraînent une paralysie musculaire<br />

(muscles des membres , puis de la face, puis du diaphragme). Au<br />

niveau ganglionnaire, le blocage provoque une tachycardie et une<br />

hypotension. Depuis la découverte de la structure de la D Tubo<br />

Curarine (1935) de nombreux curares ont été synthétisés dont les plus<br />

récents (Vécuronium : Norcuron®, Atracurium et Cis Atracacurium :<br />

Tracrium®, Nimbex®, Rocuronium : Esméron®, Mivacurium :<br />

Mivacron®) sont pratiquement dépourvus d’effets hémodynamiques.<br />

L’alpha bungora toxine est extraite du venin du serpent bungarus<br />

(1963). Elle se fixe sur les récepteurs nicotiniques entraînant une<br />

paralysie musculaire, un collapsus cardiovasculaire précédant l’arrêt<br />

cardio respiratoire.<br />

2°) des récepteurs nicotiniques neuronaux : ganglioplégiques<br />

d’emblée<br />

L’hexaméthonium (Arfonad®) est un ganglioplégique utilisé en<br />

anesthésie dans les années 1950-1970 dans les hypotensions<br />

contrôlées en neurochirurgie<br />

II PRASYMPATHOLYTIQUE INDIRECT<br />

La toxine botulique produite par un anaérobie : clostridium<br />

botulinum (aliment mal conservés) inhibe la libération de l’Ach à<br />

partir des granules de réserve des terminaisons neuromusculaires. Le<br />

botulisme est ainsi à l’origine d’intoxications graves pouvant être<br />

mortelles par paralysie respiratoire. La toxine botulique a actuellement<br />

des indications médicales (chirurgie esthétique, tt des vessies<br />

neurologiques hyperactives, traitement de divers autres dystonies ).