Pour feuilleter quelques pages, cliquer ici - Marines-editions.

Pour feuilleter quelques pages, cliquer ici - Marines-editions.

Pour feuilleter quelques pages, cliquer ici - Marines-editions.

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Infomer - 2011<br />

13, rue du Breil - CS 46305 - 35063 Rennes Cedex - France<br />

www.marines-<strong>editions</strong>.com<br />

Toute reproduction ou traduction, même partielle de cet ouvrage est soumise à l’autorisation écrite de l’éditeur.<br />

LES UNIFORMES<br />

1830-1940<br />

des off<strong>ici</strong>ers de la marine<br />

par ÉRIC SCHÉRER

Je tiens à remercier tout particulièrement :<br />

Le Service historique de la Défense/département Marine (dont proviennent toutes les<br />

illustrations créditées « Service historique de la Défense ») pour l’accès aux annales maritimes<br />

et aux bulletins offi ciels de la marine, et pour la mise à disposition de photographies.<br />

Je remercie plus particulièrement Mademoiselle Béatrice Ollive, ancien conservateur<br />

du service à Cherbourg ;<br />

Le conservatoire du commissariat de la marine à Toulon, devenu depuis le conservatoire<br />

de la tenue, pour l’accès à son importante collection d’effets, et plus particulièrement<br />

le commissaire en chef de 1re classe Laurent Danjou et Monsieur Jean-Marc Binet,<br />

chef d’équipe, qui m’a guidé dans ma découverte ;<br />

Le maître principal mécan<strong>ici</strong>en Rochet qui a mis à ma disposition les photographies de<br />

son importante collection personnelle ;<br />

Le contre-amiral Jean Casabianca pour la mise à disposition des documents de sa collection<br />

personnelle, tout particulièrement sur l’École navale.<br />

Enfi n, je rends hommage à l’infi nie patience de mon épouse qui a supporté ma passion<br />

pour l’uniforme et qui a accepté que je consacre, pendant ces cinq dernières années, une<br />

partie signifi cative de mon temps libre à ce projet pour lequel elle m’a soutenu.<br />

Offi ciers de vaisseau vers 1848. Lithographie dessinée par L.Levert et imprimée par Auguste Bry. (Service historique de la défense)<br />

-6- -7-

Cet ouvrage représente l’aboutissement de cinq années de recherche motivée par une grande<br />

passion.<br />

Très tôt attiré par la collection des armes anciennes et du militaria, je me suis tourné vers la<br />

collection des objets de marine il y a une vingtaine d’années, après être passé par la collection<br />

des armes et uniformes de la cavalerie française et des casques à pointe de l’armée impériale<br />

allemande.<br />

<strong>Pour</strong>quoi avoir orienté ainsi ma passion de la collection ? D’abord parce que je suis offi cier de<br />

marine. Féru d’histoire maritime, je suis par ailleurs tombé sous le charme d’un habit brodé de<br />

lieutenant de vaisseau du début du vingtième siècle lors d’un salon d’antiquités et brocante de la<br />

région parisienne.<br />

Commençant à amasser des objets, j’ai été confronté, dès l’origine, à l’identifi cation de ceux-ci.<br />

Comment faire alors qu’aucune documentation de référence facilement accessible n’existait ?<br />

Alors affecté à Toulon, il m’a fallu beaucoup fréquenter l’antenne du Service historique de la<br />

défense de ce port pour y amasser pour mes besoins de collectionneur les données nécessaires.<br />

Progressivement ma collection s’est étoffée grâce à la fréquentation des bourses spécialisées.<br />

Parallèlement, j’ai complété ma documentation.<br />

Il y a cinq ans, j’ai enfi n décidé de me lancer dans la rédaction d’un ouvrage sur l’uniforme de<br />

marine dont d’autres que moi, je le supposais, regrettaient l’absence…<br />

Ce livre est consacré à l’uniforme des offi ciers de la marine de 1830 à 1940.<br />

<strong>Pour</strong>quoi avoir choisi cette période ?<br />

La Monarchie de Juillet constitue une certaine renaissance pour la marine.<br />

De nombreux faits d’armes sous le drapeau désormais tricolore (bataille du<br />

Tage, bataille de Vera Cruz, bombardement de Mogador, destruction de la fl otte<br />

annamite à Tourane), les découvertes et conquêtes territoriales (expéditions de<br />

Dumont d’Urville, annexion des îles de la Société), enfi n le parcours du prince<br />

de Joinville au sein de la marine royale, rendent cette période particulièrement<br />

attractive. Elle est marquée par l’introduction de pièces d’uniforme qui équipent<br />

encore de nos jours les offi ciers de marine : sabre, même si le modèle actuel<br />

date de 1848, casquette, pantalon à bande or de la tenue de soirée, même si son<br />

port n’est autorisé que pour les soirées privées. Surtout, un certain nombre de<br />

pièces d’époque sont encore accessibles au collectionneur, ce qui n’est guère<br />

le cas des pièces du premier Empire, réservées aux musées ou à certains riches<br />

passionnés.<br />

La débâcle de 1940 voit quant à elle la disparition de pièces qui auront assuré<br />

le prestige de l’uniforme de marine pendant un siècle : bicornes, ceinturons<br />

de soie bleue et or, ceintures de commandement. Après la deuxième guerre<br />

mondiale, l’uniforme est trop proche de celui d’aujourd’hui pour, à mon avis,<br />

présenter un intérêt pour le collectionneur.<br />

Comment est conçu cet ouvrage ?<br />

Son contenu permet au collectionneur de disposer d’informations sur tous les<br />

corps d’offi ciers de la marine et leurs grades, d’identifi er les pièces d’uniforme rencontrées,<br />

d’évaluer la rareté de ces effets (notamment par la comparaison des effectifs<br />

dans les grades des différents corps), et enfi n d’associer ceux-ci de manière<br />

réglementaire pour une période donnée (pour constituer un mannequin par exemple).<br />

On trouve donc successivement :<br />

une présentation des corps d’offi ciers, nombreux au cours de la période étudiée ;<br />

l’évolution chronologique de l’uniforme. À chaque changement majeur de celui-ci,<br />

notamment lors de l’édition des principaux textes le défi nissant (1837, 1853, 1891,<br />

1902, 1912, 1923, 1931), des tableaux récapitulent les effets qui composent les<br />

différentes tenues ;<br />

une description de tous les effets (évolution et tableau des caractéristiques).<br />

En dépit du soin que j’ai apporté à sa réalisation, cet ouvrage comporte certainement<br />

encore des imprécisions. J’ai notament pris la liberté de donner des millésimes<br />

à des effets qui n’en comportaient pas. Le lecteur spécialement averti voudra<br />

bien m’excuser pour les anomalies qu’il détecterait.<br />

Dans <strong>quelques</strong> années, ce livre pourrait être suivi par une étude sur l’uniforme des<br />

équi<strong>pages</strong> au cours de la même période.<br />

-8- -9-

AU SUJET DE CERTAINS<br />

TERMES EMPLOYÉS<br />

Amiral :<br />

Ce terme désigne à la fois<br />

une dignité attribuée à certains vice-amiraux ayant commandé une escadre<br />

face à l’ennemi (équivalent du maréchal de France) ;<br />

le rang et l’appellation de certains vice-amiraux (cinq étoiles) ;<br />

une appellation générique regroupant les offi ciers généraux de vaisseau ou<br />

de marine que sont les contre-amiraux, vice-amiraux et vice-amiraux ayant<br />

rangs et appellations de vice-amiral d’escadre et d’amiral.<br />

Corps assimilés « secondaires » :<br />

Sous ce qualifi catif, peu approprié aux dires mêmes du ministre de la marine<br />

de 1901 (M. de Lanessan), sont regroupés les corps des agents de manutention,<br />

des comptables des matières, du personnel administratif des directions<br />

de travaux et des agents du commissariat (transformés en 1901 en personnel<br />

administratif d’intendance et de santé et, en 1902 pour certains, en agents de<br />

l’Inscription maritime).<br />

Corps assimilés « non secondaires » :<br />

il s’agit des corps « navigants », excepté celui des offi ciers de vaisseau ou de<br />

marine. Sous ce terme, on regroupe les offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens, les ingénieurs du<br />

génie maritime, les commissaires, les ingénieurs hydrographes, les médecins<br />

et les pharmaciens… Les fonctionnaires du contrôle sont en principe exclus de<br />

cette classifi cation.<br />

Hauts fonctionnaires :<br />

Les hauts fonctionnaires constituent le sommet de la hiérarchie des corps<br />

assimilés « non secondaires », les corps « secondaires » ne disposant pas de<br />

hauts fonctionnaires. Généralement assimilés aux vice-amiraux, aux contre-amiraux<br />

ou ayant une équivalence de grade comprise entre le capitaine de vaisseau et<br />

le contre-amiral, ils portent au dix-neuvième siècle un uniforme richement brodé<br />

qui les distingue des offi ciers supérieurs de leurs corps. À partir de 1918, il s’en<br />

distingue (à l’exception des contrôleurs généraux) par des étoiles sur les manches.<br />

Couleurs :<br />

Amarante : couleur rouge bordeaux ;<br />

Ponceau : couleur rouge vif coquelicot ;<br />

Cramoisi : couleur rouge foncé légèrement violacé ;<br />

Casimir : il s’agit d’une étoffe de laine mince et croisée.<br />

Le vice-amiral Roustan, préfet maritime, passe la revue d’honneur de l’École navale en juillet 1902. (collection particulière)<br />

-10- -11-

Remerciements ............................................................................................................................................ 6<br />

Avant-propos ............................................................................................................................................. 8<br />

Définitions et précisions.............................................................................................................................10<br />

Sommaire ...................................................................................................................................................12<br />

Les différents corps d’off<strong>ici</strong>ers de la marine .................................................................................................14<br />

Les off<strong>ici</strong>ers des armes ................................................................................................................................................................................................. 16<br />

Les off<strong>ici</strong>ers des arsenaux et les ingénieurs hydrographes ..........................................................................................................................................30<br />

Les off<strong>ici</strong>ers d’administration ......................................................................................................................................................................................42<br />

Les off<strong>ici</strong>ers de santé ....................................................................................................................................................................................................56<br />

Les autres corps d’off<strong>ici</strong>ers ..........................................................................................................................................................................................62<br />

L’évolution de l’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine .................................................................................... 72<br />

L’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine sous la Monarchie de Juillet ..........................................................................................................................74<br />

L’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine sous la Deuxième République .........................................................................................................................80<br />

L’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine sous le second Empire ......................................................................................................................................86<br />

L’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine sous la Troisième République – La revanche .................................................................................................90<br />

L’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine sous la Troisième République – L’entre-deux-guerres .................................................................................110<br />

Les éléments constitutifs de l’uniforme ...................................................................................................... 118<br />

Boutons ..................................................................................................................................................................................................................... 120<br />

Sabres, épées et dragonnes ........................................................................................................................................................................................ 124<br />

Casquettes .................................................................................................................................................................................................................. 134<br />

Chapeaux montés ........................................................................................................................................................................................................ 144<br />

Habits — Généralités ................................................................................................................................................................................................ 148<br />

Habits des off<strong>ici</strong>ers des armes ................................................................................................................................................................................... 156<br />

Habits des off<strong>ici</strong>ers des arsenaux et des ingénieurs hydrographes ........................................................................................................................... 170<br />

Habits des off<strong>ici</strong>ers d’administration ........................................................................................................................................................................ 178<br />

Habits des off<strong>ici</strong>ers de santé ...................................................................................................................................................................................... 190<br />

Habits des autres corps d’off<strong>ici</strong>ers ............................................................................................................................................................................ 194<br />

Redingotes ................................................................................................................................................................................................................. 200<br />

Épaulettes, pattes mobiles et pattes d’épaule ........................................................................................................................................................... 206<br />

Pantalons ................................................................................................................................................................................................................... 216<br />

Ceinturons, baudriers et ceintures de commandement ............................................................................................................................................... 218<br />

Vestes ......................................................................................................................................................................................................................... 224<br />

Attributs de fonction : aiguillettes et hausse-col ..................................................................................................................................................... 228<br />

Casques coloniaux ..................................................................................................................................................................................................... 232<br />

Manteaux et pèlerines ............................................................................................................................................................................................... 234<br />

Gilets, chemises, cravates et gants ............................................................................................................................................................................ 238<br />

Épilogue ..................................................................................................................................................242<br />

Les annexes..............................................................................................................................................244<br />

I - Tableau récapitulatif des distinctives : broderies et couleurs distinctives des différents corps .................................................................... 246<br />

II - Chronologie de l’évolution de l’uniforme des off<strong>ici</strong>ers de la marine .............................................................................................................. 248<br />

III - Bibliographie .................................................................................................................................................................................................. 256<br />

IV - Caractéristiques des effets des off<strong>ici</strong>ers de la marine ..................................................................................................................................... 260<br />

-12- -13-

LES DIFFÉRENTS CORPS<br />

D’OFFICIERS DE<br />

O C S<br />

Vice-amiral Edmond Just Durand-Viel, chef d’état-major de la marine de 1931 à 1937<br />

(de 1931 à 1940, les chefs d’état-major de la marine portent 5 étoiles sur leurs<br />

manches alors qu’ils n’en arborent que 3 sur leur casquette).<br />

(Service historique de la défense)<br />

LA MARINE<br />

Les off<strong>ici</strong>ers des armes ..................................... 16<br />

Les off<strong>ici</strong>ers des arsenaux et les ingénieurs hydrographes ........... 30<br />

Les off<strong>ici</strong>ers d’administration ............................... 42<br />

Les off<strong>ici</strong>ers de santé ...................................... 56<br />

Les autres corps d’off<strong>ici</strong>ers ................................. 62

Off<strong>ici</strong>ers des armes<br />

OFFICIERS DE VAISSEAU ET OFFICIERS DE MARINE<br />

En 1830, les offi ciers de<br />

vaisseau, appelés aujourd’hui<br />

offi ciers de marine, forment le<br />

corps royal de la marine, souvent<br />

appelé le « Grand Corps ».<br />

Ils sont les seuls à pouvoir<br />

commander un bâtiment de<br />

guerre.<br />

Les deux tiers des offi ciers<br />

de vaisseau, environ, sont alors<br />

formés à l’École navale qui a été<br />

créée par une ordonnance du<br />

1er novembre 1830. Cette école<br />

a remplacé le collège royal de la<br />

marine d’Angoulême, dont l’ins-<br />

Élève de 1 re classe en petite tenue de<br />

bord 1837. (La marine – Eugène Pacini)<br />

tauration par Louis XVIII remontait au 31 janvier 1816 (ordonnance royale), et la<br />

fi lière d’accès direct au vaisseau école en qualité d’élève de 2e classe créée par<br />

décision royale du 30 juillet 1826.<br />

L’École navale créée en 1830 est installée sur un bâtiment mouillé en rade de<br />

Brest baptisé le Borda. Elle le restera jusqu’en 1913, année à partir de laquelle<br />

elle sera installée à terre.<br />

Elève en petite tenue conforme au décret de 1853.<br />

(collection particulière)<br />

Elève en tenue n°4 conforme au décret de 1891.<br />

(collection particulière)<br />

L’instruction élémentaire à l’École navale, d’une durée de deux ans, conclue pour<br />

ceux qui satisfont à l’examen par la promotion au grade d’aspirant de 2e classe,<br />

est suivie d’une campagne d’un an en école d’application.<br />

Depuis 1822, une moindre proportion d’offi ciers provient de l’École polytechnique.<br />

Ce type de recrutement est suspendu par l’ordonnance du 24 septembre<br />

1831, mais il est rétabli par la loi du 20 avril de l’année suivante, quatre places<br />

étant offertes aux polytechn<strong>ici</strong>ens.<br />

Certains offi ciers de vaisseau proviennent également en faible nombre du corps<br />

des équi<strong>pages</strong>, par promotion interne, possibilité qui était déjà offerte, mais en<br />

Des aspirants, élèves de deuxième année de l’École navale, en tenue de « bouline » en 1926-27. (porte folio de l’Ecole navale en 1926-1927)<br />

très faible proportion, sous l’Ancien Régime. Le règlement du 19 octobre 1825 précise<br />

que les premiers maîtres les plus méritants sont sélectionnés par examen ou<br />

désignés par le roi après une action d’éclat, et nommés enseignes de vaisseau. À<br />

partir de 1888 (décret du 21 avril), l’examen peut être préparé lors d’un cours préparatoire<br />

installé à la Division des équi<strong>pages</strong> de Brest. En dépit de l’organisation de<br />

ce cours, les offi ciers de marine issus de la maistrance restent peu nombreux. <strong>Pour</strong><br />

tenter d’y remédier, la loi du 10 juin 1896 crée en plus l’école des élèves offi ciers<br />

de marine (EEOM). Durant leur scolarité, les élèves, offi ciers mariniers d’origine,<br />

ont le grade de premier maître élève offi cier. Après la réussite à un examen fi nal, ils<br />

-16- -1 -16- 6-<br />

-17-

-18-<br />

sont nommés enseigne de vaisseau. Pendant les années vingt, les besoins sont<br />

tels que peuvent même être admis à l’EEOM des quartiers-maîtres possédant la<br />

première partie du bac et ayant effectué trois ans de service.<br />

Les élèves de l’EEOM sont surnommés « les zèbres » tandis que ceux de<br />

l’École navale sont surnommés « les bordaches », en référence au Borda mouillé<br />

en rade de Brest. L’école des élèves offi ciers de marine préfi gure l’École militaire<br />

de la fl otte créée en 1969.<br />

Enfi n, d’autres offi ciers de vaisseau sont issus du corps des enseignes de vaisseau<br />

auxiliaires pourvus du brevet de capitaine au long cours (marine du commerce).<br />

L’avancement de ce dernier corps d’offi ciers destinés exclusivement à embarquer<br />

est, en principe, bloqué à l’unique grade d’enseigne de vaisseau. Toutefois, les plus<br />

méritants d’entre eux peuvent prétendre au grade de lieutenant de vaisseau dans le<br />

« Grand Corps ». Ainsi, à partir de 1896 (loi du 10 juin), les capitaines au<br />

long cours enseignes de vaisseau de réserve peuvent accéder,<br />

après examen, au grade d’enseigne de vaisseau d’active.<br />

Hiérarchie<br />

En 1828 renaît une pratique adoptée en 1791 et<br />

supprimée en l’an 4 : le sommet de la hiérarchie<br />

peut être occupé par des vice-amiraux auxquels<br />

Lieutenant de vaisseau vers 1880.<br />

(collection de l’auteur)<br />

Un poste de « midships » à bord<br />

de l’Iphigénie, croiseur-école en 1886-1887.<br />

(collection particulière)<br />

est conférée la dignité de maréchal de France. Toutefois, aucun ne la reçoit avant le<br />

13 août 1830, date à laquelle la dignité d’amiral, équivalente à celle de maréchal de<br />

France, est instaurée.<br />

Le premier vice-amiral à qui est conférée la dignité d’amiral est le vice-amiral<br />

Duperré, le 13 août 1830, pour ses faits d’armes à la tête des forces navales<br />

ayant part<strong>ici</strong>pé à l’expédition d’Alger. Après le décès de l’amiral Rigault de<br />

Genouilly en 1873, la dignité d’amiral ne sera plus portée, la loi du 10 juin 1896,<br />

relative à l’organisation du corps des offi ciers de marine et du corps des équi<strong>pages</strong><br />

de la fl otte, semblant même marquer la fi n de son attribution, en plaçant<br />

uniquement le vice-amiral au sommet de la hiérarchie navale.<br />

L’ordonnance royale du 1er mars 1831 organise le corps des offi ciers de<br />

vaisseau de la marine de Louis-Philippe. Elle annule l’ordonnance royale du<br />

14 décembre 1818 et modifi e celle du 31 octobre 1819.<br />

Cette ordonnance de 1831 permet de mieux mettre en rapport les grades<br />

et les fonctions de commandant et d’offi cier ou commandant en second. Le<br />

grade de capitaine de corvette est créé, réparant la différence subsistant entre<br />

la hiérarchie de l’armée de terre (au sein de laquelle il existait depuis le 3 août<br />

1815 des chefs de bataillon) et celle de la marine (que l’ordonnance du 18 avril<br />

1816 avait tenté de gommer en attribuant aux cinquante lieutenants de vaisseau<br />

les plus anciens le rang de chef de bataillon). Le grade de lieutenant de frégate<br />

remplace par ailleurs celui d’enseigne de vaisseau.<br />

Idéalement, en 1831, les offi ciers supérieurs dénommés « capitaine de x »<br />

ont vocation à commander des navires de la catégorie x, tandis que les offi -<br />

ciers subalternes dénommés « lieutenants de y » ont vocation à être offi ciers<br />

en second à bord des navires de la catégorie y. Mais, de fait, la destination des<br />

offi ciers est ainsi réglée :<br />

Les capitaines de vaisseau commandent les vaisseaux de ligne et les frégates<br />

de premier rang ;<br />

Les capitaines de frégate commandent les frégates de deuxième et de troisième<br />

rang, et les corvettes d’au moins 24 canons ;<br />

Les capitaines de corvette commandent les bâtiments portant entre 10 et<br />

22 canons (mais peuvent être commandants en second d’un vaisseau de<br />

ligne portant le pavillon d’un offi cier général) ;<br />

Les lieutenants de vaisseau peuvent commander tous les bâtiments portant<br />

moins de 10 canons, être seconds de bâtiments commandés par des offi -<br />

ciers supérieurs, ou servir à terre ;<br />

Les lieutenants de frégate ne peuvent en principe commander.<br />

Le texte de 1831 précise que désormais « les offi ciers supérieurs ne quittent<br />

plus la carrière des commandements, une fois qu’ils y sont entrés, et s’élèvent<br />

par degrés successifs, des moindres aux plus importants » (tout un programme<br />

qui pourrait faire rêver aujourd’hui…).<br />

Cette ordonnance doit permettre un avancement moins lent entre les grades<br />

Jeune enseigne de vaisseau en petite<br />

tenue au tout début de la Troisième République.<br />

(collection de l’auteur)<br />

Capitaine de frégate, commandant en second de<br />

l’école de canonnage en rade des Salins en 1930.<br />

(porte folio de l’école de canonnage 1930)<br />

de lieutenant de vaisseau et de capitaine de frégate, du fait de la création du<br />

grade intermédiaire de capitaine de corvette.<br />

Elle cherche également à rajeunir le haut-commandement à la tête des escadres<br />

ou armées navales, en créant un cadre de réserve dans lequel sont versés les<br />

contre-amiraux et vice-amiraux qui (bien que très vieux, plus de 70 ans pour les<br />

vice-amiraux !) peuvent encore servir à terre avant de prendre leur retraite.<br />

Enfi n, elle ouvre la possibilité d’un recrutement exceptionnel, en cas de besoin<br />

ponctuel, de lieutenants de frégate auxiliaires issus du commerce<br />

(sorte d’offi ciers de réserve), destinés à suppléer un trop faible<br />

nombre de lieutenants de frégate pour les postes embarqués.<br />

En 1836, par l’ordonnance du 29 décembre, le grade<br />

de capitaine de frégate est supprimé (il n’y a pas assez<br />

de bâtiments du type retenu en 1831 à faire commander);<br />

le grade de lieutenant de vaisseau est partagé<br />

en deux classes et le grade de lieutenant de frégate,<br />

testé pendant seulement cinq ans, est remplacé par<br />

celui plus classique d’enseigne de vaisseau.<br />

Le grade de capitaine de frégate est rétabli par l’arrêté<br />

du 3 mai 1848, en même temps qu’est supprimé<br />

celui de capitaine de corvette (les capitaines de corvette<br />

sont alors promus capitaine de frégate sur le<br />

Le vice-amiral Joseph Philibert (1848–1926) en 1910.<br />

(Service historique de la défense)<br />

Le contre-amiral Félix Journet<br />

(1852–1929) peu avant la première<br />

guerre mondiale. (Service<br />

historique de la défense)<br />

-19- -1 9- 9

champ). Cet arrêté du gouvernement provisoire se montre très critique vis-à-vis<br />

de la mesure de 1836, estimant que « le grade de capitaine de frégate avait été<br />

supprimé pour des motifs étrangers au service ». Il est vrai qu’il avait semblé y avoir<br />

de réels inconvénients à cette suppression, tant au sein de la marine, vis-à-vis des<br />

autres corps d’offi ciers, notamment pour siéger au sein des conseils de guerre ou<br />

pour commander des détachements de marins, que vis-à-vis des lieutenants-colonels<br />

de l’armée de terre, même si tout dans leur uniforme les y assimilait.<br />

Peu de temps après le renversement de la monarchie de Juillet, le ministre de la<br />

marine, François Arago, le célèbre astronome et phys<strong>ici</strong>en, s’était lui empressé par<br />

l’arrêté du 2 avril 1848 de remplacer le titre d’« élève de marine » par celui d’« aspirant<br />

de marine », jugé plus « républicain » (mention issue du Bulletin offi ciel de la marine).<br />

La hiérarchie va rester pratiquement inchangée pendant de nombreuses<br />

années, mise à part la suppression des deux classes du grade de capitaine de<br />

vaisseau par la décision du 24 avril 1867 (référence à l’assimilation au grade de<br />

colonel qui ne comporte plus cette distinction).<br />

À la fi n du dix-neuvième siècle, on s’interroge sur le statut des lieutenants<br />

de vaisseau anciens, ou plutôt très anciens (plus de quatorze ans d’ancienneté<br />

dans le grade, parfois jusqu’à dix-huit ans !) : pendant <strong>quelques</strong> mois, en 1899,<br />

la dénomination des 150 plus anciens lieutenants de vaisseau devient « lieutenant<br />

de vaisseau major » et une ancre prend place au-dessus de leurs trois<br />

galons (décret du 8 juin, abrogé le 1er septembre). Envisagé en 1901, le rétablissement<br />

du grade intermédiaire de capitaine de corvette est refusé par le ministère<br />

des fi nances : trop cher, il devra attendre 1917, soit plus de cent ans après<br />

la création du grade de chef de bataillon dans l’armée de terre (qui à l’époque<br />

avait conduit Louis XVIII, par équité, à donner ce rang, par une ordonnance du<br />

18 avril 1816, aux 50 plus anciens lieutenants de vaisseau), alors que dès 1913<br />

le ministre de la marine a déposé un projet de loi relatif à son rétablissement.<br />

Par le décret du 3 juin 1910, le grade d’aspirant de 1re classe disparaît au profi t<br />

de celui d’enseigne de vaisseau de 2e classe, à la suite de la création, le 15 mai<br />

précédent, de l’emploi d’aspirant pour les élèves offi ciers de l’armée de terre.<br />

Enfi n, le 16 juin 1917, une loi rétablit le grade de capitaine de corvette, mais<br />

supprime temporairement le grade d’aspirant de marine (les élèves sortant<br />

de l’École navale et de l’École des élèves offi ciers de Marine sont nommés<br />

enseignes de vaisseau de 2e classe pendant la guerre).<br />

Le premier confl it mondial terminé, le grade d’aspirant est recréé le 7 décembre<br />

1918. Ce grade est conféré aux élèves des écoles de formation d’offi ciers comptant<br />

au moins une année de présence au service. Cependant, une différence<br />

majeure intervient par rapport à la pratique antérieure. L’aspirant appartient désormais<br />

aux équi<strong>pages</strong> de la fl otte, et non plus au corps des offi ciers de marine. Il<br />

est situé entre le grade de premier maître et le grade de maître. Le décret du<br />

11 mai 1938 supprime le grade d’aspirant pour les élèves de l’École navale et<br />

les élèves offi ciers de marine. Il est alors réservé aux seuls aspirants de réserve.<br />

En 1931 (circulaire du 16 décembre), à l’image d’une pratique adoptée dans<br />

l’armée de terre en mars 1921 (circulaire du 17 de ce mois), les fonctions particulières<br />

de certains vice-amiraux sont soulignées sur leurs manches ou pattes<br />

d’épaule par l’adjonction d’une ou deux étoiles supplémentaires portant à :<br />

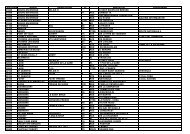

Tableau des grades des off<strong>ici</strong>ers de vaisseau et des off<strong>ici</strong>ers de marine<br />

1819 1831 1836 1848 1867 1910 1917 1918 1938<br />

3 étoiles Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral Vice-amiral<br />

2 étoiles Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral Contre-amiral<br />

5 galons<br />

Capitaine de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Capitaine de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Capitaine de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Capitaine de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Capitaine de vaisseau Capitaine de vaisseau Capitaine de vaisseau Capitaine de vaisseau Capitaine de vaisseau<br />

5 galons panachés Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate Capitaine de frégate<br />

4 galons Capitaine de corvette<br />

3 galons Lieutenant de vaisseau Lieutenant de vaisseau<br />

Capitaine de corvette de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Lieutenant de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Lieutenant de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Lieutenant de vaisseau de<br />

1 re et de 2 e classe<br />

Capitaine de corvette Capitaine de corvette Capitaine de corvette<br />

Lieutenant de vaisseau Lieutenant de vaisseau Lieutenant de vaisseau Lieutenant de vaisseau<br />

2 galons Enseigne de vaisseau Lieutenant de frégate Enseigne de vaisseau Enseigne de vaisseau Enseigne de vaisseau Enseigne de vaisseau de 1re classe Enseigne de vaisseau de 1re classe Enseigne de vaisseau de 1re classe Enseigne de vaisseau de 1re classe<br />

1 galon Élève de 1re classe Élève de 1re classe Élève de 1re classe Aspirant de 1re classe Aspirant de 1re classe Enseigne de vaisseau de 2e classe Enseigne de vaisseau de 2e classe Enseigne de vaisseau de 2e classe Enseigne de vaisseau de 2e classe<br />

1 galon avec<br />

sabords *<br />

Élève de 2e classe Élève de 2e classe Élève de 2e classe Aspirant de 2e classe Aspirant de 2e classe Aspirant Aspirant **<br />

quatre le nombre d’étoiles des vice-amiraux commandants en chef préfets<br />

maritimes ou commandants en chef une force navale ;<br />

cinq le nombre d’étoiles des vice-amiraux chef d’état-major général et inspecteur<br />

général des forces maritimes.<br />

Mais il faut attendre le 6 juin 1939 pour qu’un décret-loi attribue à certains<br />

vice-amiraux les rangs et appellations de vice-amiral d’escadre et d’amiral (et<br />

à certains généraux de division les rangs et appellations de général de corps<br />

d’armée et général d’armée).<br />

Enfi n, un nouveau décret-loi en date du 24 juin 1939 attribue au chef d’étatmajor<br />

général, l’amiral Darlan, l’appellation d’amiral de la Flotte, imitée de celle<br />

toute britannique d’Admiral of the fl eet, qui ne sera pas conservée.<br />

* : Selon plusieurs textes du dix-neuvième siècle (notamment les décrets des 15 août 1851 et 20 mai 1868), il n’existe pas d’assimilation pour le grade d’aspirant de 2<br />

-20- -21-<br />

e classe. Toutefois, les aspirants de 2e classe sont subordonnés aux premiers maîtres et ont autorité sur les maîtres - ** : Il appartient désormais aux équi<strong>pages</strong> de la fl otte.<br />

élève 52 151 200 98 130 119 87<br />

Distinctives<br />

Feuilles de chêne des broderies de vice-amiral. (Bulletin offi ciel de la marine 1891)<br />

Feuilles dacanthe des broderies de capitaine de vaisseau. (Bulletin offi ciel de la marine 1891)<br />

Les distinctives du « Grand Corps » sont les branches de chêne pour les offi -<br />

ciers généraux et les feuilles d’acanthe entrelaçant des ancres pour les offi ciers<br />

supérieurs et subalternes (broderies or). Ces broderies sont apposées sur du<br />

drap bleu (couleur de l’uniforme) aux parements et au collet. Le motif à feuilles<br />

d’acanthe a été adopté en 1819, en remplacement de l’ancre entrelacée d’une<br />

branche de chêne.<br />

PRÉFETS MARITIMES<br />

Il ne s’agit pas d’un corps particulier d’offi ciers de la marine, mais cette<br />

fonction créée sous le premier Empire, supprimée en 1815, rétablie en 1826<br />

et décrite notamment en 1844 par l’ordonnance du 14 juin, est citée dans cet<br />

ouvrage car le décret du 29 janvier 1853 attribue à ces fonctionnaires un uniforme<br />

particulier. Il précise toutefois que les préfets maritimes peuvent porter<br />

l’uniforme de leur corps d’origine.<br />

Tableau des effectifs des off<strong>ici</strong>ers de vaisseau et des off<strong>ici</strong>ers de marine<br />

(statutaires en gris, réalisés en noir)<br />

1814 1815 1817 1817 1819 1822 1823 1825 1828 1830 1831 1836 1838 1839 1840 1841 1843 1846 1848 1854 1860 1861 1863 1869 1874 1880 1896 1896 1901 1907 1910 1917 1919 1927 1929 1935 1938 1939<br />

AL 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3<br />

VA 10 10 6 6 6 7 7 9 12 12 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 15 15 15 22 15 16 16 15 15 15 14 11 15 13 16 18<br />

CA 20 20 12 12 12 14 14 19 24 24 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 24 24 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 24 30 28 32 36<br />

CV 100 100 60 56 60 74 82 82 110 110 70 80 78 80 100 100 100 110 110 110 110 120 120 130 100 105 125 117 126 123 125 115 121 102 115 111 127 142<br />

CF 100 120 80 76 80 90 95 95 130 130 70 70 24 230 230 230 250 250 270 200 213 215 219 214 234 215 215 232 222 252 245 280 315<br />

CC 90 150 123 160 200 200 200 230 320 235 264 360 290 400 450<br />

LV 400 400 300 300 300 340 350 400 500 500 450 450 443 500 500 500 600 650 650 650 650 700 700 750 700 772 754 756 777 790 754 800 781 778 800 752 860 971<br />

EV / EV1 500 500 400 369 400 400 400 450 550 550 550 550 550 600 600 600 500 550 550 600 600 625 625 600 420 415 420 569 516 644 420 420 475 354 540 760 625 703<br />

Asp1 / EV2 200 200 200 200 200 200 200 200 230 230 200 200 151 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 140 89 170 173 139 130 327 141 111<br />

Asp2 / Asp 100 100 100 100 100 100 100 120 120 100 107 41 75 74 48 45 94 112

Feuilles de chêne et d’olivier des broderies de préfet maritime (Bulletin offi ciel de la Marine 1853)<br />

Initialement le ministre de la marine peut donc attribuer cette responsabilité<br />

à n’importe quel fonctionnaire. Mais en réalité, les préfets maritimes, chargés<br />

d’assurer la direction supérieure de tous les services et établissements de la<br />

marine dans leurs arrondissements (il y en avait cinq pendant le second Empire),<br />

sont exclusivement des offi ciers de vaisseau à partir de 1830. Dès lors, il est diffi<br />

cile d’affi rmer aujourd’hui que les prescriptions de 1853 en matière d’uniforme<br />

ont été appliquées : les intéressés n’ont pas forcément consenti à engager une<br />

importante dépense s’ils étaient déjà offi ciers généraux, le prestige de l’uniforme<br />

de contre-amiral ou de vice-amiral pouvant être considéré suffi sant à leurs yeux.<br />

Pendant le second Empire, un seul préfet maritime n’a pas été offi cier général<br />

au moment de sa nomination : le capitaine de vaisseau Lavaud, à Lorient. À<br />

partir de 1875 (décision du 20 avril), les préfets maritimes sont choisis exclusivement<br />

parmi les vice-amiraux.<br />

OFFICIERS MÉCANICIENS<br />

ET INGÉNIEURS MÉCANICIENS<br />

Alors que du personnel mécan<strong>ici</strong>en sert à bord des navires de guerre depuis<br />

plusieurs décennies (ce sont des civils depuis l’ordonnance du 30 mai 1831, et<br />

des militaires depuis l’ordonnance du 24 mai 1840), le corps des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens<br />

n’est créé qu’en 1860 par le décret du 25 septembre. En 1845, l’ordonnance<br />

royale du 28 novembre avait pourtant posé le principe de la création d’un<br />

corps d’offi ciers spécialisés dans la navigation à vapeur avec le grade unique de<br />

mécan<strong>ici</strong>en en chef, prenant rang entre l’enseigne et le lieutenant de vaisseau.<br />

Toutefois, aucun offi cier mécan<strong>ici</strong>en n’avait été nommé.<br />

Hiérarchie<br />

Il faut attendre le 12 décembre 1860 pour voir nommer les premiers offi ciers<br />

mécan<strong>ici</strong>ens. La hiérarchie comprend alors seulement trois grades qui correspondent<br />

à trois types d’emploi :<br />

mécan<strong>ici</strong>en en chef : emploi d’adjoint à un commandant supérieur de bâtiments<br />

à vapeur ou dans un port (2 postes créés à l’origine) ;<br />

mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe : emploi à terre (8 postes) ;<br />

mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe : emploi à terre ou à la mer (embarquement<br />

sur un bâtiment à vapeur portant la marque d’un offi cier général ou le guidon<br />

d’un chef de division, ou sur d’autres bâtiments à vapeur) (30 postes).<br />

Le décret du 19 janvier 1889 enrichit le sommet du corps avec la création du<br />

grade de mécan<strong>ici</strong>en inspecteur, assimilé au capitaine de vaisseau et, le 3 août<br />

1892, le grade de mécan<strong>ici</strong>en inspecteur général est créé au sommet de la<br />

hiérarchie.<br />

1899 voit ponctuellement le changement des grades des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens,<br />

changement qui est destiné à uniformiser les dénominations des grades<br />

des corps assimilés. Mais l’application du décret du 26 mai aux offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens<br />

est rapportée le 30 juillet ; les mécan<strong>ici</strong>ens conservent donc certaines des<br />

appellations fi xées par la loi de 1892 pendant de nombreuses années.<br />

La loi du 29 juillet 1905 augmente les effectifs du corps et crée un mécan<strong>ici</strong>en<br />

général de 1re classe ayant rang de vice-amiral et le grade de mécan<strong>ici</strong>en inspecteur<br />

de 2e classe assimilé à capitaine de frégate.<br />

Il faut attendre 1918 (loi du 7 décembre) pour que soit créé le grade de mécan<strong>ici</strong>en<br />

principal de 3e classe, équivalent de l’enseigne de vaisseau de 2e classe.<br />

Ce nouveau grade est alors conféré aux premiers maîtres et aux élèves ayant<br />

satisfait aux examens de sortie de l’école des élèves offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens dont<br />

la scolarité dure trois ans.<br />

Par le décret du 11 mai 1938, le grade d’aspirant mécan<strong>ici</strong>en est supprimé<br />

pour le corps des ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens. Il devient réservé aux aspirants<br />

mécan<strong>ici</strong>ens de réserve.<br />

Évolution du corps<br />

Initialement, on ne peut accéder à ce corps par recrutement externe. Seuls<br />

les premiers maîtres mécan<strong>ici</strong>ens de la fl otte réunissant trois ans de service à<br />

la mer peuvent y être admis au premier grade de la hiérarchie qui équivaut au<br />

grade d’enseigne de vaisseau.<br />

Le 19 avril 1865 ont lieu les premières promotions au grade de mécan<strong>ici</strong>en<br />

principal de 1re classe (huit 2e classe promus). Les deux premiers mécan<strong>ici</strong>ens<br />

principaux de 1re classe sont promus mécan<strong>ici</strong>ens en chef le 10 août<br />

1868.<br />

L’emploi des mécan<strong>ici</strong>ens évolue avec l’augmentation du nombre des bâtiments<br />

à vapeur. En 1880, on trouve des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens à terre et à la<br />

mer :<br />

à terre, auprès des majors de la fl otte (majors généraux des ports), à l’école<br />

des mécan<strong>ici</strong>ens et dans le service de la défense mobile ;<br />

à la mer, les mécan<strong>ici</strong>ens principaux (aucun mécan<strong>ici</strong>en en chef, grade à<br />

l’emploi sédentaire) embarquent sur les bâtiments amiraux, sur le navire<br />

école Borda et sur les bâtiments de plus de 400 chevaux.<br />

En 1886, sous l’impulsion du vice-amiral Aube, un corps d’offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens<br />

torpilleurs est créé (décret du 3 avril). Ces offi ciers doivent assurer<br />

la direction des ateliers et la surveillance de l’entretien et des réparations du<br />

matériel livré au service des Défenses sous-marines. Ils peuvent embarquer,<br />

Le préfet maritime de Brest s’apprêtant à passer une revue en 1905. (collection particulière)<br />

Lepréfet maritime de Brest passant en revue les élèves de l’École navale lors de la cérémonie du 14 juillet 1910. (collection<br />

Élèves et cadres de l’école des mécan<strong>ici</strong>ens et chauffeurs. Non datée, cette photo a vraisemblablement été prise vers 1925.<br />

L’état-major de l’école des mécan<strong>ici</strong>ens et chauffeurs. (porte folio de l’école des mécan<strong>ici</strong>ens et chauffeurs 1934)<br />

particulière)<br />

(ancre brodée sur la coiffe de la casquette). (collection de l’auteur)<br />

-22- -23-

suivant les besoins, à bord des bâtiments centraux des défenses mobiles et<br />

du bâtiment école des torpilles automobiles. Le nouveau corps doit comporter<br />

les grades de mécan<strong>ici</strong>en torpilleur en chef, de mécan<strong>ici</strong>en torpilleur principal<br />

de 1re classe et de mécan<strong>ici</strong>en torpilleur principal de 2e classe. Il doit être alimenté<br />

à l’origine par deux sources de recrutement : offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens qui<br />

en font la demande et dont l’aptitude pour la nouvelle spécialité est vérifi ée,<br />

et premiers maîtres torpilleurs sélectionnés à l’issue d’un concours pour une<br />

promotion au grade de mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe.<br />

Mais l’existence de ce nouveau corps est éphémère car il disparaît dès le<br />

6 janvier 1888, les offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens torpilleurs étant versés dans le corps<br />

des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens.<br />

Le décret du 5 juin 1900 apporte une reconnaissance particulière aux mécan<strong>ici</strong>ens<br />

: la qualité de corps combattant lui est accordée et il est le premier corps<br />

assimilé à recevoir l’épaulette.<br />

À partir de 1907, le recrutement des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens est assuré en principe<br />

par l’école des élèves offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens de Brest pour les 4/5es des nominations<br />

et par la maistrance (premiers maîtres mécan<strong>ici</strong>ens du service général<br />

des équi<strong>pages</strong> de la fl otte) pour 1/5e . La première fi lière est alimentée par les<br />

matelots élèves mécan<strong>ici</strong>ens recrutés parmi des jeunes possédant la maîtrise<br />

pratique d’une profession de mécan<strong>ici</strong>en et subissant avec succès les épreuves<br />

d’un concours. Elle est complétée par <strong>quelques</strong> ingénieurs des arts et métiers.<br />

En 1921, les premiers maîtres mécan<strong>ici</strong>ens méritants peuvent encore intégrer le<br />

corps par le grade de mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe, mais le recrutement pour<br />

Ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens et offi ciers mariniers mécan<strong>ici</strong>ens, cadres à l’école des mécan<strong>ici</strong>ens et chauffeurs de Toulon en 1934,<br />

en tenue n°1 conforme à l’arrêté ministériel de 1931. (porte folio de l’école des mécan<strong>ici</strong>ens et chauffeur de Toulon en 1934)<br />

l’école est modifi é : la moitié des places est désormais réservée aux ingénieurs des<br />

arts et métiers. Cette évolution ira en s’accentuant au cours des années suivantes.<br />

En 1925, le corps des offi ciers des équi<strong>pages</strong> de la fl otte s’ouvrant enfi n aux premiers<br />

maîtres mécan<strong>ici</strong>ens, cette voie de promotion interne sera dès lors préférée<br />

car estimée moins exigeante que celle vers le corps des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens.<br />

Tableau d’assimilation des grades des off<strong>ici</strong>ers mécan<strong>ici</strong>ens et des ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens<br />

1860 * 1889 1892 1905 1918 1925 1938<br />

VA Mécan<strong>ici</strong>en général de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en général de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en général de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en général de 1re classe<br />

CA Mécan<strong>ici</strong>en général de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en général de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en général de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en général de 2e classe<br />

Entre CV et CA Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur général<br />

CV (5 galons) Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en en chef de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en en chef de 1re classe<br />

CF (5 galons panachés) Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en inspecteur de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en en chef de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en en chef de 2e classe<br />

CC (4 galons) Mécan<strong>ici</strong>en en chef Mécan<strong>ici</strong>en en chef Mécan<strong>ici</strong>en en chef Mécan<strong>ici</strong>en en chef Mécan<strong>ici</strong>en en chef Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en principal Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en principal<br />

LV (3 galons) Mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 1re classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 1re classe<br />

EV (ou EV1) (2 galons) Mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe Mécan<strong>ici</strong>en principal de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 2e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 2e classe<br />

ASP1 (ou EV2) (1 galon) Mécan<strong>ici</strong>en principal de 3e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 3e classe Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 3e classe<br />

ASP2 (ou ASP) (1 galon) Aspirant mécan<strong>ici</strong>en ** Aspirant mécan<strong>ici</strong>en **<br />

* : Le nombre de galons portés va de 1 à 3, contrairement à l’équivalence de 2 à 4. - ** : Grade conféré aux élèves admis à l’école des élèves offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens non titulaires d’un grade supérieur (c’est-à-dire premier maître ou maître principal). L’aspirant n’est pas un offi cier.<br />

La transformation du corps des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens en corps des ingénieurs<br />

mécan<strong>ici</strong>ens intervient en 1929 avec la loi du 4 mars, la dénomination d’« offi ciers »<br />

ayant été préalablement remplacée par celle d’« ingénieurs » par la loi du 17 juin 1925.<br />

Celle-ci modifi e également les différents grades pour les rendre plus conformes à<br />

ceux des autres corps assimilés pour lesquels ils sont homogènes depuis 1899.<br />

Le recrutement au grade d’ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 3e classe s’opère alors parmi<br />

les jeunes gens ayant suivi les cours de l’École des élèves ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens,<br />

parmi les premiers maîtres et les maîtres principaux en activité de service et parmi<br />

les ingénieurs de 3e classe de réserve ayant accompli deux ans de stage d’activité.<br />

En 1963, par le décret du 1er octobre, les ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens de la marine<br />

deviennent ingénieurs de la marine. Enfi n, le corps des ingénieurs de la marine<br />

disparaît par intégration au corps des offi ciers de marine en 1966 (loi du 5 juillet,<br />

décret du 7 octobre et circulaire du 14 décembre).<br />

Elève 27<br />

-24- -25- -2 -25- 5- 5<br />

Distinctives<br />

Tableau des effectifs des off<strong>ici</strong>ers mécan<strong>ici</strong>ens et des ingénieurs mécan<strong>ici</strong>ens<br />

(statutaires en gris, réalisés en noir)<br />

1860 1860 1865 1867 1868 1877 1878 1880 1880 1889 1892 1896 1901 1905 1907 1919 1927 1929 1935 1938 1939<br />

3* 1 1 1 2 2 2 2<br />

2* 2 1 2 2 4 3 6 6<br />

1* 1 1 1<br />

5 2 6 5 6 7 6 6 7 11 9 12 15<br />

5<br />

panachés<br />

Baguettes étalinguées de mécan<strong>ici</strong>en en chef. (Bulletin offi ciel de la marine 1891)<br />

Feuilles d’olivier avec rubans enroulés d’une corde en S de mécan<strong>ici</strong>en inspecteur général. (Bulletin offi ciel de la marine 1891)<br />

En 1860, l’uniforme des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens se caractérise par la couleur lilas<br />

de ses parements et collet en velours, ses distinctives en forme de baguettes<br />

étalinguées (or) et ses galons en zigzag. Avec le décret du 16 mai 1862 qui fait<br />

état de la confection malaisée des galons en zigzag, ceux-ci deviennent droits,<br />

séparés par des fi lets en soie lilas.<br />

En 1902, par le décret très important pour l’uniforme du 13 mai, les distinctives<br />

du corps sont modifi ées pour tous les offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens :<br />

velours violet pensée pour les parements et collet, feuilles d’olivier<br />

avec rubans enroulés d’une corde en S (or). Cette modifi cation<br />

de la couleur distinctive est justifi ée par la détérioration rapide<br />

de la couleur lilas qui, bien que réglementaire depuis 1860,<br />

ne semble guère avoir été employée pour les parements<br />

et les collets en velours. En fait les feuilles d’olivier avec<br />

rubans avaient fait leur apparition en 1892, lors de la défi -<br />

nition de la tenue du mécan<strong>ici</strong>en inspecteur général.<br />

15 5 12 15 22 19 26 29<br />

4 2 2 2 3 3 3 3 10 20 16 20 50 27 49 50 85 59 100 114<br />

3 8 8 8 16 20 20 30 70 100 87 100 260 142 213 185 198 176 235 265<br />

2 30 10 40 35 40 40 40 160 200 112 200 170 201 146 106 96 194 135 130<br />

1 43 71 22<br />

Asp 5 10<br />

Ingénieur mécan<strong>ici</strong>en de 2 e classe<br />

en tenue n°1 conforme au décret<br />

de 1923. (collection particulière)

VA<br />

ADJUDANTS PRINCIPAUX, PILOTES-MAJORS<br />

ET OFFICIERS DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE<br />

Au début des années 1880, la marine manque cruellement d’offi ciers subalternes.<br />

Le décret du 26 octobre 1882 va tenter de combler ce défi cit en créant<br />

le corps des adjudants principaux des mouvements de port, obtenu par la militarisation<br />

des maîtres entretenus et des maîtres principaux des directions des<br />

mouvements de port, eux-mêmes recrutés exclusivement parmi les premiers<br />

maîtres des équi<strong>pages</strong> de la fl otte. À l’origine, il s’agit donc plutôt d’une extension<br />

de la hiérarchie des offi ciers mariniers. D’ailleurs, ces adjudants principaux<br />

conservent l’uniforme des premiers-maîtres. Trois classes sont créées. L’effectif<br />

théorique initial est de 5 adjudants principaux de 1re classe, 9 de 2e et 9 de 3e .<br />

En 1888, par le décret du 5 juin, les adjudants principaux des mouvements de<br />

ports sont complétés par les adjudants principaux des divisions, issus directement<br />

des équi<strong>pages</strong> de la fl otte (premiers maîtres) et par les pilotes-majors, instructeurs<br />

chefs à bord du bâtiment école de pilotage, assimilés aux adjudants<br />

principaux de 1re classe. Le 5 novembre de la même année vient le tour des<br />

adjudants principaux comptables, anciens premiers maîtres fourriers.<br />

En 1895, il existe des adjudants principaux, de manœuvre, torpilleurs, de<br />

mousqueterie, pilotes-majors, fourriers et infi rmiers. Tous servent à terre.<br />

En 1899, les besoins des ateliers principaux de la fl otte en matière d’encadrement<br />

dans les différentes spécialités imposent la création d’adjudants prin-<br />

cipaux de canonnage, timoniers, mécan<strong>ici</strong>ens, de charpentage et de voilerie et<br />

une augmentation des effectifs.<br />

Tableau d’assimilation des grades des adjudants principaux, des pilotes-majors et des off<strong>ici</strong>ers des équi<strong>pages</strong> de la Flotte<br />

1882 1888 1896 * 1907 1913 1917 1929<br />

CA<br />

CV (5 galons)<br />

CF (5 galons panachés) Offi cier en chef des équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

CC (4 galons)<br />

LV (3 galons)<br />

Pas d’assimilation prévue :<br />

Adjudant principal de 1 re classe<br />

Adjudant principal de 2 e classe<br />

Adjudant principal de 3 e classe<br />

Pas d’assimilation prévue :<br />

Adjudant principal de 1 re classe et pilote-major<br />

Adjudant principal de 2 e classe<br />

Adjudant principal de 3 e classe<br />

Adjudant principal de 1 re classe et<br />

pilote-major de 1 re classe<br />

Adjudants principaux de 2 e et de 3 e classe<br />

et pilotes-majors de 2 e et de 3 e classe<br />

Adjudant principal de 1 re classe et<br />

pilote-major de 1 re classe<br />

Adjudants principaux de 2 e et de 3 e classe<br />

et pilotes-majors de 2 e et de 3 e classe<br />

EV (ou EV1) (2 galons) Adjudant principal de 4 e classe Adjudant principal de 4 e et de 5 e classe<br />

ASP1 (ou EV2) (1 galon) Adjudant principal de 5 e classe<br />

État-major de l’école de canonnage en rade d’Hyères en 1930 (tenue n°3 du décret de 1923). On distingue deux offi ciers des<br />

Equi<strong>pages</strong> de la Flotte à droite (patte de drap avec 3 boutons au bas des manches). (porte folio de l’école de canonnage en 1930)<br />

Offi cier principal des équi<strong>pages</strong> de la fl otte Offi cier principal des équi<strong>pages</strong> de la fl otte Offi cier principal des équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

Offi ciers de 1 re et de 2 e classe<br />

des équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

Offi ciers de 3 e et 4 e classe des<br />

équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

Offi cier de 1 re classe des équi<strong>pages</strong> de la fl otte Offi cier de 1 re classe des équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

Offi cier de 2 e classe des équi<strong>pages</strong> de la fl otte Offi cier de 2 e classe des équi<strong>pages</strong> de la fl otte<br />

La réelle assimilation des adjudants principaux et des pilotes-majors n’intervient<br />

qu’en 1907. Par le décret du 4 mars, fortement inspiré par ce qui a déjà été<br />

fait en 1901 pour les agents du personnel administratif de gestion et d’exécution,<br />

les différents grades des adjudants principaux et des pilotes-majors sont<br />

assimilés aux grades d’enseigne de vaisseau à commissaire principal (le grade<br />

de capitaine de corvette n’existe pas encore).<br />

Les adjudants principaux ne comportent toujours aucun mécan<strong>ici</strong>en, puisque<br />

les premiers maîtres les plus compétents de cette spécialité ont la possibilité<br />

d’accéder au corps des offi ciers mécan<strong>ici</strong>ens.<br />

Par la loi du 30 décembre 1913, les adjudants principaux et les pilotes-majors<br />

deviennent offi ciers des équi<strong>pages</strong> de la fl otte. Les conditions d’admission des<br />

premiers maîtres sont légèrement modifi ées cette même année : deux ans de<br />

service à la mer dans ce grade sont exigés, alors qu’il en fallait trois depuis 1896.<br />

La loi du 16 juin 1917 modifi e les grades du corps des offi ciers des équi<strong>pages</strong><br />

de la Flotte. Le nombre de classes est réduit de 4 à 2. Le corps reste alimenté à<br />

sa base par la nomination au choix au grade d’offi cier de 2e classe de premiers<br />

maîtres.<br />

Une répartition des offi ciers des équi<strong>pages</strong> de la fl otte par spécialité est<br />

donnée par l’arrêté ministériel du 23 juin 1925 :<br />

manœuvre : 28<br />

timonier : 15<br />

pilote : 7<br />

canonnier : 37<br />

armurier : 19<br />

fusilier : 40<br />

torpilleur : 5<br />

électr<strong>ici</strong>en : 20<br />

fourrier : 49<br />

mécan<strong>ici</strong>en : 42 (cette spécialité a enfi n accès au corps des offi ciers des<br />

équi<strong>pages</strong>)<br />

radiotélégraphiste : 8<br />

arrimeur d’aéronautique : 5<br />

mécan<strong>ici</strong>en d’aéronautique : 5<br />

Enfi n, la loi du 4 mars 1929 permet aux offi ciers des équi<strong>pages</strong> d’accéder à<br />

un grade équivalent à celui de capitaine de frégate et l’arrêté du 30 mars suivant<br />

permet aux offi ciers mariniers infi rmiers et charpentiers d’accéder au corps.<br />

Le corps des offi ciers des équi<strong>pages</strong> de la fl otte est mis en extinction le<br />

20 décembre 1969. Les offi ciers des équi<strong>pages</strong> qui le souhaitent peuvent, en<br />

fonction de leur grade et de leurs qualifi cations, être admis dans le corps des offi -<br />

ciers de marine ou dans celui des offi ciers techn<strong>ici</strong>ens créé à cette même date.<br />

ASP2 (ou ASP) (1 galon)<br />

1 31 113 143 10<br />

-26- * : Assimilation sur la seule base de la pension de retraite.<br />

-27-<br />

Distinctives<br />

Tableau des effectifs des off<strong>ici</strong>ers des équi<strong>pages</strong> de la flotte<br />

(statutaires en gris, réalisés en noir)<br />

Les distinctives du corps sont à l’origine les suivantes : drap bleu, baguettes,<br />

dents de scie et câbles (or). Les différentes classes sont distinguées par une<br />

combinaison différente d’attributs, soit en 1896 :<br />

1898 1916 1917 1917 1919 1919 1927 1929 1935 1939<br />

3*<br />

2*<br />

1*<br />

5<br />

5 panachés 5 2 5<br />

4 11 11 25 28 22 24 45 25 52<br />

3 20 25 25 100 112 92 104 195 149 223<br />

2 22 30 30 125 140 130 136 147 136 166

1re classe : trois baguettes en or avec dents de scie ;<br />

2e classe : deux baguettes en or avec dents de scie, accompagnées d’un<br />

câble en dessous ;<br />

3e classe : une baguette en or avec dents de scie, accompagnée de deux<br />

câbles en dessous ;<br />

4e classe : une baguette en or avec dents de scie, accompagnée d’un câble<br />

en dessous ;<br />

5e classe : une baguette en or avec dents de scie.<br />

En 1907, conséquence de la nouvelle assimilation, les baguettes avec dents<br />

de scie sont abandonnées au profi t des galons or avec l’adjonction d’une patte<br />

en étoffe : deux galons pour les 5e et 4e classes, trois pour les 3e et 2e , quatre<br />

pour la 1re . En dépit de l’adoption de ces nouveaux insignes de grade, les adjudants<br />

principaux restent subordonnés à tous les offi ciers de marine.<br />

Baguettes, dents de scie et câbles d’adjudant principal de 3 e classe. (Bulletin offi ciel de la marine 1891 : illustration des marques<br />

distinctives des maîtres principaux et conducteurs principaux)<br />

Feuilles d’acanthe des broderies et bouton avec patte de drap d’adjudant principal de 1 re classe. (Bulletin offi ciel de la marine 1912)<br />

Tableau des grades des off<strong>ici</strong>ers<br />

d’administration contrôleurs d’armes de la marine<br />

En 1912, avec le rétablissement de l’habit de grande tenue, les distinctives<br />

deviennent : drap bleu et pattes avec petits boutons sur des feuilles d’acanthe<br />

(or). La seule patte de drap avec boutons distingue alors les adjudants principaux<br />

des offi ciers de marine.<br />

OFFICIERS D’ADMINISTRATION<br />

CONTRÔLEURS D’ARMES DE LA MARINE<br />

Ces off<strong>ici</strong>ers qui n’ont rien à voir avec l’administration sont issus par<br />

transformation du corps des gardes d’artillerie de la marine (décret du 7<br />

décembre 1900), eux-mêmes répartis en plusieurs sections : artif<strong>ici</strong>ers,<br />

ouvriers d’État, conducteurs de travaux et contrôleurs d’armes (provenant<br />

des armuriers).<br />

Mis en extinction en 1907, le corps reçoit une nouvelle impulsion par le<br />

décret du 18 juillet 1916 qui fi xe les modalités de l’admission par examen professionnel<br />

des premiers maîtres armuriers au grade d’offi cier d’administration<br />

contrôleur d’armes de la marine de 3e classe. Toutefois, dès 1919, le corps<br />

des offi ciers d’administration contrôleurs d’armes disparaît progressivement.<br />

L’intégration des armuriers de la marine au corps des équi<strong>pages</strong> de la Flotte<br />

conduit en effet à leur transformation progressive en offi ciers des équi<strong>pages</strong><br />

de la fl otte.<br />

Tableau des effectifs statutaires des off<strong>ici</strong>ers<br />

d’administration contrôleurs d’armes de la marine<br />

Distinctives<br />

Disposant à l’origine d’un uniforme conforme à <strong>quelques</strong> détails près à celui<br />

de l’artillerie de la marine (dolman, képi), les offi ciers d’administration contrôleurs<br />

d’armes reçoivent en 1916 (arrêté ministériel du 27 août) un uniforme et<br />

des distinctives proches de ceux des adjudants principaux :<br />

les parements sont en drap bleu mais les pattes apposées<br />

sur les parements sont en drap écarlate et non<br />

en drap bleu ; ces pattes comportent trois petits<br />

boutons. Le motif de broderie fi gure des feuilles<br />

d’acanthe en or.<br />

1916<br />

VA<br />

CA<br />

Entre CV et CA<br />

CV (5 galons)<br />

CF (5 galons panachés)<br />

CC (4 galons) Offi cier d’administration principal<br />

LV (3 galons) Offi cier d’administration de 1<br />

-28- -29-<br />

re classe<br />

EV (ou EV1) (2 galons) Offi cier d’administration de 2e classe<br />

ASP1 (ou EV2) (1 galon) Offi cier d’administration de 3e Le commissaire en chef de 2<br />

ASP2 (ou ASP) (1 galon)<br />

classe<br />

e 1916 1918<br />

Pilote-major de 1<br />

3*<br />

2*<br />

1*<br />

5<br />

5 panachés<br />

4 1 2<br />

3 8 12<br />

2 15 14<br />

classe, commandant l’école des fourriers, des commis aux vivres et des secrétaires, est <strong>ici</strong> encadré<br />

par deux offi ciers des Equi<strong>pages</strong> de la Flotte, probablement fourriers, dont on distingue très bien la patte de drap caractéristique<br />

aux manches. (porte folio de l’école des fourriers, des commis aux vivres et des secrétaires en 1937)<br />

1<br />

-29-<br />

re classe avant 1902 :<br />

baguettes, dents de scie et câbles aux<br />

parements, ancres croisées et étoiles<br />

au collet, sabre suspendu par deux<br />

bélières. (collection particulière)