annexes de la séquence

annexes de la séquence

annexes de la séquence

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

suivantes.<br />

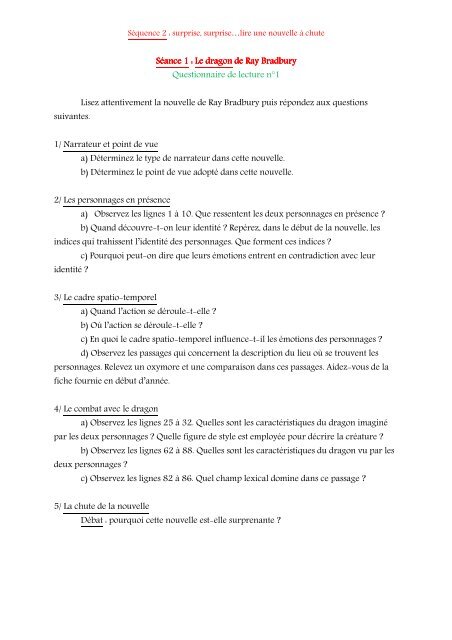

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance 1 1 : : Le dragon <strong>de</strong> <strong>de</strong> Ray Ray Bradbury Bradbury<br />

Bradbury<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n°1<br />

Lisez attentivement <strong>la</strong> nouvelle <strong>de</strong> Ray Bradbury puis répon<strong>de</strong>z aux questions<br />

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

a) Déterminez le type <strong>de</strong> narrateur dans cette nouvelle.<br />

b) Déterminez le point <strong>de</strong> vue adopté dans cette nouvelle.<br />

2/ Les personnages en présence<br />

a) Observez les lignes 1 à 10. Que ressentent les <strong>de</strong>ux personnages en présence ?<br />

b) Quand découvre-t-on leur i<strong>de</strong>ntité ? Repérez, dans le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle, les<br />

indices qui trahissent l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s personnages. Que forment ces indices ?<br />

i<strong>de</strong>ntité ?<br />

c) Pourquoi peut-on dire que leurs émotions entrent en contradiction avec leur<br />

3/ Le cadre spatio-temporel<br />

a) Quand l’action se déroule-t-elle ?<br />

b) Où l’action se déroule-t-elle ?<br />

c) En quoi le cadre spatio-temporel influence-t-il les émotions <strong>de</strong>s personnages ?<br />

d) Observez les passages qui concernent <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription du lieu où se trouvent les<br />

personnages. Relevez un oxymore et une comparaison dans ces passages. Ai<strong>de</strong>z-vous <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

fiche fournie en début d’année.<br />

4/ Le combat avec le dragon<br />

a) Observez les lignes 25 à 32. Quelles sont les caractéristiques du dragon imaginé<br />

par les <strong>de</strong>ux personnages ? Quelle figure <strong>de</strong> style est employée pour décrire <strong>la</strong> créature ?<br />

b) Observez les lignes 62 à 88. Quelles sont les caractéristiques du dragon vu par les<br />

<strong>de</strong>ux personnages ?<br />

c) Observez les lignes 82 à 86. Quel champ lexical domine dans ce passage ?<br />

5/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

Débat : pourquoi cette nouvelle est-elle surprenante ?

suivantes.<br />

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance 22<br />

2 : : Pauvre petit garçon <strong>de</strong> <strong>de</strong> Dino Dino Buzzati<br />

Buzzati<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n° 2<br />

Lisez attentivement <strong>la</strong> nouvelle <strong>de</strong> Dino Buzzati puis répon<strong>de</strong>z aux questions<br />

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

a) Déterminez le type <strong>de</strong> narrateur dans cette nouvelle.<br />

b) Déterminez le point <strong>de</strong> vue adopté dans cette nouvelle.<br />

2/ Un personnage pathétique : Dolfi<br />

a) Observez les lignes 5 à 8. Quelle figure <strong>de</strong> style est présente dans ce passage ?<br />

Ai<strong>de</strong>z-vous <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiche fournie en début d’année.<br />

b) Quel est le surnom <strong>de</strong> Dolfi ? Ce surnom donne-t-il une bonne ou une mauvaise<br />

image du personnage ? De quoi parle-t-on alors ?<br />

c) Le personnage <strong>de</strong> Dolfi s’oppose aux autres enfants. Complétez le tableau suivant<br />

qui vous ai<strong>de</strong>ra à é<strong>la</strong>borer un portrait <strong>de</strong> Dolfi et <strong>de</strong>s autres enfants.<br />

Caractéristiques physiques<br />

Caractéristiques morales<br />

3/ Le jeu <strong>de</strong>s enfants<br />

Dolfi Les autres<br />

a) Quel champ lexical est utilisé pour désigner le jeu <strong>de</strong>s enfants ?<br />

b) Qu’arrive-t-il à Dolfi durant le jeu ? Justifiez votre réponse en relevant un champ<br />

lexical dominant.<br />

4/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

Débat : pourquoi cette nouvelle est-elle surprenante ?

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance Séance 11<br />

1 1 : bi<strong>la</strong>n sur les types <strong>de</strong> narrateur<br />

Dans un récit, il faut se poser une question essentielle : qui raconte ? Il n’y a<br />

que <strong>de</strong>ux cas possibles, soit le narrateur raconte à <strong>la</strong> :<br />

première première première personne personne. personne personne Dans ce cas, le<br />

narrateur :<br />

utilise le pronom personnel sujet « je » ,<br />

« nous », « on », et les pronoms<br />

compléments « me », « moi »<br />

utilise les déterminants possessifs<br />

« mon », « ma »…<br />

participe aux actions <strong>de</strong> l'histoire, c’est<br />

un un narrateur narrateur- narrateur personnage<br />

personnage.<br />

personnage<br />

troisième troisième troisième personne personne. personne personne Dans ce cas, le<br />

narrateur :<br />

utilise le pronom personnel troisième<br />

personne (« il », « ils », « elle », « elles »)<br />

utilise les déterminants possessifs<br />

« son », « leur »…<br />

ne participe pas aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire. Il est extérieur extérieur aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire MAIS MAIS il peut intervenir<br />

ponctuellement ponctuellement dans le récit en<br />

faisant <strong>de</strong>s commentaires à <strong>la</strong> première<br />

personne (« je », « nous » ou « on »). Le<br />

narrateur peut aussi s'adresser<br />

directement au lecteur en utilisant les<br />

pronoms personnels "tu" et "vous".<br />

Séance Séance 1 1 : bi<strong>la</strong>n sur les types <strong>de</strong> narrateur<br />

Dans un récit, il faut se poser une question essentielle : qui raconte ? Il n’y a<br />

que <strong>de</strong>ux cas possibles, soit le narrateur raconte à <strong>la</strong> :<br />

première première personne personne. personne Dans ce cas, le<br />

narrateur :<br />

utilise le pronom personnel sujet « je » ,<br />

« nous », « on », et les pronoms<br />

compléments « me », « moi »<br />

utilise les déterminants possessifs<br />

« mon », « ma »…<br />

participe aux actions <strong>de</strong> l'histoire, c’est<br />

un un narrateur narrateur- narrateur personnage<br />

personnage.<br />

personnage<br />

troisième troisième personne personne. personne Dans ce cas, le<br />

narrateur :<br />

utilise le pronom personnel troisième<br />

personne (« il », « ils », « elle », « elles »)<br />

utilise les déterminants possessifs<br />

« son », « leur »…<br />

ne participe pas aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire. Il est extérieur extérieur aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire MAIS MAIS il peut intervenir<br />

ponctuellement ponctuellement dans le récit en<br />

faisant <strong>de</strong>s commentaires à <strong>la</strong> première<br />

personne (« je », « nous » ou « on »). Le<br />

narrateur peut aussi s'adresser<br />

directement au lecteur en utilisant les<br />

pronoms personnels "tu" et "vous".

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Bi<strong>la</strong>n Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> séance séance 2 2 : : <strong>la</strong> <strong>la</strong> notion notion <strong>de</strong> <strong>de</strong> point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue<br />

vue<br />

Dans un récit, il faut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r qui raconte mais aussi qui voit.<br />

le le point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue<br />

vue<br />

interne interne :<br />

le narrateur ne propose<br />

qu'une vision limitée <strong>de</strong><br />

l'histoire, celle d'un<br />

personnage particulier.<br />

Ce personnage est<br />

c<strong>la</strong>irement i<strong>de</strong>ntifiable<br />

dans l'histoire.<br />

le le le point point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue vue vue externe externe<br />

externe<br />

:<br />

Observateur externe, le<br />

narrateur ne connaît ni<br />

les sentiments, ni les<br />

pensées <strong>de</strong>s personnages.<br />

On ne voit alors que ce<br />

que le narrateur voit.<br />

le le le point point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue vue<br />

vue<br />

omniscient omniscient :<br />

Dans ce cas, le<br />

narrateur ne participe<br />

pas aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire. Il est<br />

extérieur à l'histoire<br />

mais il sait tout et il voit<br />

tout.<br />

Bi<strong>la</strong>n Bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> séance séance 22:<br />

2 : <strong>la</strong> <strong>la</strong> notion notion <strong>de</strong> <strong>de</strong> point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue<br />

vue<br />

Dans un récit, il faut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r qui raconte mais aussi qui voit.<br />

le le point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue<br />

vue<br />

interne interne :<br />

le narrateur ne propose<br />

qu'une vision limitée <strong>de</strong><br />

l'histoire, celle d'un<br />

personnage particulier.<br />

Ce personnage est<br />

c<strong>la</strong>irement i<strong>de</strong>ntifiable<br />

dans l'histoire.<br />

le le point point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue vue externe<br />

externe<br />

:<br />

Observateur externe, le<br />

narrateur ne connaît ni<br />

les sentiments, ni les<br />

pensées <strong>de</strong>s personnages.<br />

On ne voit alors que ce<br />

que le narrateur voit.<br />

le le le point point point <strong>de</strong> <strong>de</strong> vue<br />

vue<br />

omniscient omniscient :<br />

Dans ce cas, le<br />

narrateur ne participe<br />

pas aux actions <strong>de</strong><br />

l'histoire. Il est<br />

extérieur à l'histoire<br />

mais il sait tout et il voit<br />

tout.

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance 3 : <strong>la</strong> proposition subordonnée<br />

Fiche grammaire n°1<br />

Les natures <strong>de</strong> proposition subordonnée<br />

Et d’abord un petit rappel…<br />

Pour repérer une ou plusieurs propositions dans une phrase complexe, je dois repérer<br />

les verbes ……………………………. qui ont leur ………………………………………….<br />

Exercice : observez les phrases suivantes et séparez les propositions par le symbole //.<br />

1. Nous avons aimé l’histoire que tu nous as racontée. 2. Il espérait parler au garçon sur <strong>la</strong><br />

péniche mais il n’y parvint pas. 3. Roger <strong>de</strong>meurait près du canal : il aimait marcher parfois<br />

près du chemin <strong>de</strong> ha<strong>la</strong>ge. 4. Il savait que ses ennemis n’ignoraient pas son retour. 5. Lorsqu’il<br />

<strong>la</strong> vit, il sentit son cœur battre dans sa poitrine.<br />

La proposition subordonnée est l’un <strong>de</strong>s trois types <strong>de</strong> propositions. Sa définition est<br />

<strong>la</strong> suivante : une proposition subordonnée dépend d’une ………………………………………<br />

………………………… sans <strong>la</strong>quelle elle ne pourrait exister. Elle est introduite par un ……<br />

……………………………………..<br />

Exercice : observez les phrases suivantes et soulignez en rouge les propositions<br />

subordonnées.<br />

1. Lorsque je revins <strong>de</strong> voyage, ma femme m’attendait. 2. Je vou<strong>la</strong>is venir mais j’étais trop<br />

fatigué. 3. Quand elles réalisèrent qu’elles s’étaient trompées et qu’elles avaient échoué, elles se<br />

suicidèrent. 4. Je croyais avoir <strong>la</strong> bonne réponse mais je me trompais. 5. Il <strong>la</strong>issa <strong>la</strong> porte<br />

ouverte pour qu’elle puisse entrer.<br />

Et maintenant approfondissons un peu…<br />

Il y a plusieurs natures <strong>de</strong> proposition subordonnée. Pour déterminer une nature, il<br />

suffit d’observer le mot subordonnant qui introduit <strong>la</strong> proposition subordonnée. Lorsque le mot<br />

subordonnant est un :<br />

p………….<br />

r…………..<br />

c………………...<br />

ou l…………….<br />

c……………….<br />

<strong>de</strong> subordination<br />

m………………<br />

i…………………<br />

On parle alors <strong>de</strong> proposition subordonnée ……………….<br />

……………………. Liste <strong>de</strong>s p…………. r…………... :<br />

…………………………………………………………….<br />

On parle alors <strong>de</strong> proposition subordonnée …………<br />

……………………………..<br />

On parle alors <strong>de</strong> proposition subordonnée ………....<br />

……………………………………………………….

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Exercice : un fou a détruit l’exercice <strong>de</strong> grammaire <strong>de</strong> Mr Perrier ! En effet ce <strong>de</strong>rnier<br />

avait proposé <strong>de</strong>s exemples <strong>de</strong> phrases pour chaque nature <strong>de</strong> proposition subordonnée, mais<br />

désormais il va falloir relier les exemples et les natures !<br />

Il regardait les péniches qui passaient sur<br />

le pont<br />

Paul savait qu’il avait raison<br />

Il appe<strong>la</strong>it sa mère quand il revenait <strong>de</strong><br />

l’école<br />

Il lui <strong>de</strong>manda comment il s’appe<strong>la</strong>it<br />

Le chien qu’il avait acheté était mort<br />

Il lui a acheté une voiture pour qu’il puisse<br />

conduire<br />

Il se <strong>de</strong>manda s’il avait eu raison<br />

Il lui <strong>de</strong>manda combien <strong>de</strong> temps il lui<br />

fal<strong>la</strong>it<br />

proposition subordonnée<br />

r……………………………….<br />

proposition subordonnée<br />

c………………………………<br />

proposition subordonnée<br />

i………………………………<br />

i………………………………<br />

Exercice : observez les phrases suivantes, soulignez en rouge les propositions<br />

subordonnées et indiquez leur nature.<br />

1. L’été s’achève et nous préparons <strong>la</strong> rentrée <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses. 2. Il est encore arrivé en retard parce<br />

qu’il n’a pas <strong>de</strong> voiture. 3. Tu m’emmèneras faire <strong>de</strong>s courses puisque je ne peux pas conduire.<br />

4. Il se <strong>de</strong>mandait souvent combien <strong>de</strong> temps il pourrait encore tenir. 5. La voiture qui était garé<br />

<strong>de</strong>hors a disparu. 6. Les élèves que tu as vus hier vont partir en voyage. 7. Comme je n’y vois<br />

rien, je ne peux pas conduire. 8. Il se <strong>de</strong>mandait pourquoi il avait dit une telle chose. 9. La<br />

seule chose qui lui restait était sa fierté. 10. L’homme que tu as vu n’est pas mon frère.<br />

Autres exercices d’application : ………………………………………………………

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance 3 : <strong>la</strong> proposition subordonnée<br />

Fiche grammaire n°2<br />

Les fonctions <strong>de</strong>s propositions subordonnées<br />

Et d’abord un petit rappel…<br />

Il existe trois catégories <strong>de</strong> proposition subordonnée :<br />

- ………………………………………………………………………………….<br />

- ………………………………………………………………………………….<br />

- ………………………………………………………………………………….<br />

Qu’est-ce qu’une fonction ? Un mot (ou un groupe <strong>de</strong> mots) a toujours une fonction dans <strong>la</strong><br />

phrase, c’est-à-dire qu’il y joue un rôle précis.<br />

Les propositions subordonnées re<strong>la</strong>tives : elles sont introduites par un pronom re<strong>la</strong>tif et<br />

complètent un nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> proposition principale. Ce nom est appelé l’a…………………………..<br />

Ex : il regardait les hommes qui passaient sur le chemin.<br />

……………………… ………………………………………<br />

La proposition subordonnée re<strong>la</strong>tive est alors complément <strong>de</strong> cet antécé<strong>de</strong>nt.<br />

Exercice : observez les phrases suivantes, soulignez les propositions subordonnées<br />

re<strong>la</strong>tives, entourez le pronom re<strong>la</strong>tif et encadrez l’antécé<strong>de</strong>nt.<br />

1. L’homme que tu as vu hier est mon professeur. 2. Lorsque tu l’as vu, tu es <strong>de</strong>venu pâle comme<br />

un linge. 3. La robe que vous avez achetée est magnifique. 4. Le livre auquel tu fais référence est<br />

sorti le mois <strong>de</strong>rnier. 5. La femme à <strong>la</strong>quelle tu as parlé a été renvoyée.<br />

Les propositions subordonnées conjonctives : elles sont introduites par une conjonction ou<br />

locution conjonctive <strong>de</strong> subordination. Selon <strong>la</strong> fonction que <strong>la</strong> proposition subordonnée<br />

conjonctive occupe, on distingue :<br />

Les propositions subordonnées conjonctives complétives : elles sont introduites par <strong>la</strong><br />

conjonction que et occupent les fonctions sujet, complément d’objet direct et indirect, complément<br />

d’un nom ou d’un adjectif, attribut du sujet.<br />

Sujet : Que Pierre ait commis un tel acte ne surprenait pas son oncle (sujet <strong>de</strong> « surprenait »)<br />

Complément d’objet direct : sa mère refuse qu’elle aille danser (COD du verbe « refuse »)<br />

Complément d’objet indirect : elle profite <strong>de</strong> ce que son frère est là pour aller danser avec lui<br />

(complément d’objet indirect du verbe « profite »)<br />

Complément d’un nom ou d’un adjectif : elle était heureuse que son frère vienne <strong>la</strong> chercher<br />

(complément <strong>de</strong> l’adjectif « heureuse »)<br />

Il lui avait fait <strong>la</strong> promesse qu’il gagnerait <strong>la</strong> course (complément du<br />

nom « <strong>la</strong> promesse »)<br />

Attribut du sujet : le problème est que sa mère ne veut pas <strong>la</strong> <strong>la</strong>isser sortir (attribut du sujet<br />

« le problème »)<br />

Exercice : observez les phrases suivantes, soulignez les propositions subordonnées<br />

complétives et donnez leur fonction.<br />

1. Son exigence est qu’il soit à l’heure. 2. Emilie a peur <strong>de</strong> ce qu’il dira. 3. Les clefs que tu m’as<br />

rapportées ne sont pas les miennes. 4. Qu’il soit stupi<strong>de</strong> ne m’étonnerait pas. 5. Elle tient à ce<br />

qu’il aille à l’école. 6. Elle croit qu’il viendra. 7. Elle est fière qu’il ait gagné.

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles : elles sont<br />

principalement complément circonstanciel du verbe <strong>de</strong> <strong>la</strong> principale. Elles peuvent être :<br />

circonstancielles <strong>de</strong> temps : quand tu rentreras, il te le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ras (<strong>la</strong> subordonnée est<br />

complément circonstanciel du verbe « <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ras »)<br />

circonstancielles <strong>de</strong> but : trouvez un exemple …………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

circonstancielles <strong>de</strong> cause : trouvez un exemple ………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

circonstancielles <strong>de</strong> con<strong>séquence</strong> : trouvez un exemple ………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

circonstancielles <strong>de</strong> concession : trouvez un exemple …………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

circonstancielles <strong>de</strong> comparaison : trouvez un exemple ………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

circonstancielles <strong>de</strong> condition : trouvez un exemple …………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

…………………………………………………………………………………………………...<br />

Exercice : parmi les phrases suivantes, repérez les propositions subordonnées<br />

conjonctives circonstancielles, soulignez-les et indiquez leur fonction.<br />

1. Il l’a motivé pour qu’il puisse obtenir son examen. 2. Il ira en colonie s’il obtient <strong>de</strong> bons<br />

résultats. 3. Je crains qu’il ne soit parti. 4. Il est parti parce qu’il en a eu assez. 5. Quelle que<br />

soit sa peine il n’avait pas à lui parler sur ce ton. 6. Il n’est plus aussi doué qu’il l’était<br />

autrefois. 7. Il a refusé <strong>de</strong> faire son travail, <strong>de</strong> sorte qu’il a été renvoyé. 8. L’homme que <strong>la</strong><br />

police a arrêté est bien connu <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice.<br />

Les propositions subordonnées interrogatives indirectes : elles sont introduites par un mot<br />

interrogatif. Elle ne peut avoir que <strong>de</strong>ux fonctions :<br />

complément d’objet du verbe <strong>de</strong> <strong>la</strong> principale : personne ne sait comment il s’en sortira<br />

(complément d’objet direct du verbe « sait »)<br />

très rarement sujet : comment il s’en sortira reste un mystère (sujet du verbe « reste »)<br />

Exercice : observez les phrases suivantes, soulignez les propositions subordonnées<br />

interrogatives indirectes et indiquez leur fonction.<br />

1. Il m’a <strong>de</strong>mandé combien j’avais acheté ma robe. 2. Elle veut savoir si je serai là <strong>de</strong>main. 3. Il<br />

aura <strong>de</strong> bons résultats s’il se met au travail. 4. Il a voulu comprendre pourquoi je n’étais pas<br />

venu. 5. Il était curieux <strong>de</strong> savoir comment j’avais fait.

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance 5 5 : : : Quand Angèle fut seule… <strong>de</strong> <strong>de</strong> Pascal Pascal Mérigeau<br />

Mérigeau<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n°3<br />

1) De quel type <strong>de</strong> narrateur s’agit-il dans cette nouvelle ?<br />

2) Quel est le point <strong>de</strong> vue adopté ?<br />

2/ La chronologie <strong>de</strong>s événements<br />

1) Quels sont les événements évoqués dans cette nouvelle ? Les événements évoqués dans cette<br />

nouvelle sont-ils racontés dans l’ordre chronologique ?<br />

2) Observez les lignes 23 à 36. Les événements re<strong>la</strong>tés dans ce passage se déroulent-ils après les<br />

événements racontés au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle ?<br />

3) Observez les lignes 43 à 45 (<strong>de</strong> « elle l’avait aimé » à « pour lui donner <strong>la</strong> main »). Dans ce passage,<br />

le narrateur raconte-t-il le détail <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie du personnage ? Pourquoi ? Comment appelle-t-on ce procédé ?<br />

4) « trois semaines plus tard, il faisait jurer… » (lg 27) : pourquoi le narrateur supprime-t-il du récit<br />

une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie du personnage ? Comment appelle-t-on ce procédé ?<br />

3/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

1) Qui est Germaine Richard ? Quel genre <strong>de</strong> rapport a-t-elle entretenu avec Baptiste durant vingt<br />

ans ? Comment Angèle réagit-elle durant cette pério<strong>de</strong> ?<br />

2) Qui est Edmond Richard ? Comparez sa <strong>de</strong>scription et celle <strong>de</strong> son fils. Que remarquez-vous ?<br />

3) A votre avis, qu’est-il arrivé à Baptiste ?<br />

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

Séance Séance 5 5 : : : Quand Quand Angèle fut seule… <strong>de</strong> <strong>de</strong> Pascal Pascal Pascal Mérigeau<br />

Mérigeau<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n°3<br />

1) De quel type <strong>de</strong> narrateur s’agit-il dans cette nouvelle ?<br />

2) Quel est le point <strong>de</strong> vue adopté ?<br />

2/ La chronologie <strong>de</strong>s événements<br />

1) Quels sont les événements évoqués dans cette nouvelle ? Les événements évoqués dans cette<br />

nouvelle sont-ils racontés dans l’ordre chronologique ?<br />

2) Observez les lignes 23 à 36. Les événements re<strong>la</strong>tés dans ce passage se déroulent-ils après les<br />

événements racontés au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle ?<br />

3) Observez les lignes 43 à 45 (<strong>de</strong> « elle l’avait aimé » à « pour lui donner <strong>la</strong> main »). Dans ce passage,<br />

le narrateur raconte-t-il le détail <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie du personnage ? Pourquoi ? Comment appelle-t-on ce procédé ?<br />

4) « trois semaines plus tard, il faisait jurer… » (lg 27) : pourquoi le narrateur supprime-t-il du récit<br />

une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie du personnage ? Comment appelle-t-on ce procédé ?<br />

3/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

1) Qui est Germaine Richard ? Quel genre <strong>de</strong> rapport a-t-elle entretenu avec Baptiste durant vingt<br />

ans ? Comment Angèle réagit-elle durant cette pério<strong>de</strong> ?<br />

2) Qui est Edmond Richard ? Comparez sa <strong>de</strong>scription et celle <strong>de</strong> son fils. Que remarquez-vous ?<br />

3) A votre avis, qu’est-il arrivé à Baptiste ?

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance 6 6 : : Le jeu du bouton <strong>de</strong> <strong>de</strong> Richard Richard Matheson Matheson<br />

Matheson<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n°4<br />

1) De quel type <strong>de</strong> narrateur s’agit-il dans cette nouvelle ?<br />

2) Quel est le point <strong>de</strong> vue adopté dans cette nouvelle ?<br />

2/ Un récit fantastique ?<br />

1) Déterminez <strong>la</strong> situation initiale du récit.<br />

2) Quel événement vient perturber <strong>la</strong> vie du couple Lewis ?<br />

3) Observez les sentiments <strong>de</strong> Norma après l’événement qui vient perturber sa vie et<br />

complétez le tableau suivant après l’avoir reproduit.<br />

Lignes ……….. à ………. Sentiments <strong>de</strong> Norma Citations du texte<br />

Que remarquez-vous en observant ce tableau ?<br />

4) Qu’est-ce que Norma finit par faire ? Que ressent-elle alors ?<br />

3/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

1) Selon vous, que va provoquer le geste <strong>de</strong> Norma ?<br />

2) Lisez <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle. Comment pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ?<br />

1/ Narrateur et point <strong>de</strong> vue<br />

Séance Séance 66<br />

6 : : Le Le jeu du bouton <strong>de</strong> <strong>de</strong> Richard Richard Matheson<br />

Matheson<br />

Questionnaire <strong>de</strong> lecture n°4<br />

1) De quel type <strong>de</strong> narrateur s’agit-il dans cette nouvelle ?<br />

2) Quel est le point <strong>de</strong> vue adopté dans cette nouvelle ?<br />

2/ Un récit fantastique ?<br />

1) Déterminez <strong>la</strong> situation initiale du récit.<br />

2) Quel événement vient perturber <strong>la</strong> vie du couple Lewis ?<br />

3) Observez les sentiments <strong>de</strong> Norma après l’événement qui vient perturber sa vie et<br />

complétez le tableau suivant après l’avoir reproduit.<br />

Lignes ……….. à ………. Sentiments <strong>de</strong> Norma Citations du texte<br />

Que remarquez-vous en observant ce tableau ?<br />

4) Qu’est-ce que Norma finit par faire ? Que ressent-elle alors ?<br />

3/ La chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle<br />

1) Selon vous, que va provoquer le geste <strong>de</strong> Norma ?<br />

2) Lisez <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle. Comment pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ?

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Séance Séance 7 7 : : synthèse synthèse <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> <strong>séquence</strong><br />

<strong>séquence</strong><br />

Fiche à compléter<br />

La nouvelle est un genre n bref, comme le c ou <strong>la</strong><br />

f Comme tout genre n , une nouvelle comporte un<br />

n qui adopte un p <strong>de</strong> v déterminé.<br />

Une nouvelle peut également proposer <strong>de</strong>s variations dans le rythme du récit, on appelle ces<br />

variations <strong>de</strong>s r c Au travers <strong>de</strong>s textes, nous<br />

avons pu ainsi repérer trois ruptures chronologiques : un r<br />

appelé aussi a , un r appelé aussi s<br />

et une e<br />

Certaines nouvelles proposent un dénouement (c’est-à-dire une f ) surprenante.<br />

Lorsqu’il y a ainsi un dénouement surprenant, on parle <strong>de</strong> c<br />

Complétez le tableau suivant qui récapitule les chutes que l’on a croisé dans les textes :<br />

Titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle Chute<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

Quand Angèle fut seule… <strong>de</strong> P. Mérigeau<br />

Le jeu du bouton <strong>de</strong> R. Matheson<br />

La nouvelle commence dans un cadre médiéval<br />

avec <strong>de</strong>ux c………………………….. qui veulent<br />

affronter un d………………, mais ce <strong>de</strong>rnier est<br />

en fait un ……………….. !<br />

L’histoire est celle d’un petit garçon surnommé<br />

D…………. Ce petit garçon est martyrisé par ses<br />

camara<strong>de</strong>s. On découvre finalement que ce<br />

garçon est A……………………<br />

H…………………..<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….<br />

…………………………………………………….

Séquence 2 : surprise, surprise…lire une nouvelle à chute<br />

Il y a plusieurs types <strong>de</strong> nouvelles. Mais on retrouve ces types dans d’autres genres que celui<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle (comme le r par exemple).<br />

Type Définition<br />

réaliste Une œuvre est dite réaliste lorsqu’elle décrit <strong>la</strong> r…………………. telle<br />

qu’elle est., lorsqu’elle évoque <strong>de</strong>s faits r……………….<br />

fantastique Une œuvre est dite fantastique lorsque <strong>de</strong>s événements s………………...<br />

…………………… font irruption dans le quotidien <strong>de</strong>s personnages. On<br />

doit hésiter entre une explication r………………………. et une explication<br />

s………………………. <strong>de</strong> ces événements.<br />

policier Pour parler <strong>de</strong> type policier, une œuvre doit répondre aux critères suivants :<br />

le cadre doit être r…………………., l’intrigue doit tourner autour <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

résolution d’un c………………. (le plus souvent un meurtre) et<br />

l’explication <strong>de</strong> ce c………………. doit toujours être<br />

r…………………………..