Les Français du Titanic - Marines-editions.

Les Français du Titanic - Marines-editions.

Les Français du Titanic - Marines-editions.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Infomer, 2010<br />

13þRue <strong>du</strong> Breil<br />

CS 46305<br />

35063 RENNES Cedex, France<br />

www.marines-edition.com<br />

Toute repro<strong>du</strong>ction ou tra<strong>du</strong>ction, même partielle,<br />

de cet ouvrage est soumise à l’autorisation écrite de l’éditeur.<br />

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

François Codet, Alain Dufief, Franck Gavard-Perret,<br />

Olivier Mendez

SOMMAIRE<br />

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

ChapitreÞI<br />

Travailler sur l’Atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

ChapitreÞII<br />

Voyager au loin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

ChapitreÞIII<br />

Embarquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

ChapitreÞIV<br />

Faire face au danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

ChapitreÞV<br />

Revenir au port et tenter de comprendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131<br />

ChapitreÞVI<br />

Essayer de revivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165<br />

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />

7

REMERCIEMENTS<br />

<strong>Les</strong> auteurs remercient les membres de l’Association française <strong>du</strong><br />

<strong>Titanic</strong> dans leur ensemble et plus particulièrement Gérard Piouffre et<br />

Daniel Dupont, qui ont participé à la totalité des travaux préparatoires à<br />

la publication de l’ouvrage, ainsi que ceux de nos membres qui ont<br />

apporté leur contribution personnelle à la rédaction de cet ouvrageÞ:<br />

Thierry Dufournaud, Christian Gorrée-Wery, Nicole Gorrée-Wery,<br />

Claudine Laroche, Annick Latil-Douglas, Michel Leroy, Jean-Philippe<br />

Marre, François Omont, Annie Panier-Eliet et Robert Shotton.<br />

<strong>Les</strong> auteurs remercient également les opérateurs des sites amisÞ: le<br />

blog de Nadine Cherubini sur «ÞJackÞ» Philips et son forum, celui de<br />

Jean-Philippe Marre sur Thomas Andrews et le forum d’Anne-Aymone<br />

Rossin sur les divers aspects de l’histoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>.<br />

<strong>Les</strong> auteurs remercient enfinÞ:<br />

—ÞToutes les familles ayant accepté de partager la mémoire de ceux<br />

de leurs proches qui ont voyagé sur le <strong>Titanic</strong>Þ: outre celles citées ci-dessus,<br />

Marie-Thérèse Boidin, Anny Boquet, Lucette Boutot, Angèle Bricoux,<br />

Jacques Bricoux, Paul et Olivier Chaboisson, Odile et François<br />

Chentrier, Max Crubezy, M me Daumont, Gilbert Dherbier, Cyril de la<br />

Fare, Paulette Macheret, Olivier et Pierre Malachard, Françoise Mallet,<br />

Christian Maréchal, Élisabeth Navratil, André Pachéra, Claude Roulet,<br />

Marcel et Françoise Van Nieuwenberg, Terry Zakine-Cerf et toutes les<br />

personnes dont nous aurions malencontreusement pu oublier de citer le<br />

nom ou la participation au travail d’archivage et de mémoireþ;<br />

—ÞLa Cité de la mer et la Communauté urbaine de Cherbourg, pour<br />

leur contribution significative au maintien de la mémoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> en<br />

Franceþ;<br />

—Þ<strong>Les</strong> villes de Solesmes (Nord), Liévin (Pas-de-Calais) et Cosne-<br />

Cours-sur-Loire (Nièvre), pour avoir honoré la mémoire de ceux de leurs<br />

enfants qui sont morts en mer le 15Þavril 1912þ;<br />

—ÞEdward et Karen Kamuda de la <strong>Titanic</strong> Historical Society qui, les<br />

premiers, nous ont confié le soin de conserver la mémoire des <strong>Français</strong><br />

<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />

—Þ<strong>Les</strong> autres associations qui, comme la nôtre, œuvrent pour maintenir<br />

vivante la mémoire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>Þ: la British <strong>Titanic</strong> Society et nos<br />

9

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

homologues <strong>du</strong> Canada, d’Irlande, de Scandinavie, d’Allemagne, de Belgique<br />

et de Suisseþ;<br />

—ÞPhilip Hind, dont le site Encyclopedia <strong>Titanic</strong>a constitue une mine<br />

presque inépuisable d’informations – parfois à vérifier – et de contactsþ;<br />

—ÞBrian Ticehurst, de la British <strong>Titanic</strong> Society, pour ses travaux sur le<br />

restaurant À la carte et son personnel, publiés en 2005þ;<br />

—ÞL’historien canadien Alan Hustak, le norvégien Per Kristian Sebak<br />

et le journaliste investigateur Senan Molony pour leurs travaux sur les<br />

Canadiens, les Norvégiens et les Irlandais <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />

—ÞGünter Bäbler, pour ses recherches détaillées sur les Suisses à bord<br />

<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>þ;<br />

—ÞRoger Pelard et l’Association française des amis des chemins de<br />

fer, pour l’historique de la ligne ferroviaire Paris-Cherbourg (Latitudeþ41Þn°36).<br />

—ÞLuc Fournier et l’Ajecta, pour l’historique des trains transatlantiques.<br />

—ÞToutes les personnes, malheureusement trop nombreuses à citer,<br />

en France et à l’étranger, qui ont accepté de nous aider lors de nos<br />

recherches en mairies, aux archives, en bibliothèques, sur l’Internet, qui<br />

ont partagé leur savoir, leurs informations, leurs illustrations, qui ont<br />

généreusement donné leur temps sans compter, au fil des années, pour<br />

que la mémoire des <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> ne s’éteigne pas.<br />

D’un continent à l’autre<br />

AVANT-PROPOS<br />

En Grande-Bretagne, le roi George V avait accédé au trône le 22Þjuin<br />

1911, succédant à son père ÉdouardÞVII. Adopté dans des conditions<br />

orageuses, début 1912, le Parliament Bill avait accentué l’antagonisme<br />

entre partis politiques. Le pays semblait alors être à la veille d’une révolution<br />

sociale et économique. <strong>Les</strong> hommes de la City commentaient la<br />

forte progression de la Bourse, les nouveaux impôts <strong>du</strong> budget présenté<br />

par Lloyd George pour financer les dépenses d’armement et les pensions<br />

de vieillesse, le projet de Home Rule pour l’Irlande, auquel s’opposaient<br />

les protestants d’Ulster. Ils déploraient la grève des mineurs qui,<br />

depuis le 1 er Þmars, affectait un million de travailleurs de ce secteur et des<br />

millions d’autres dans différents domaines économiques. L’on parlait<br />

aussi d’une éclipse de soleil, annoncée pour le 17Þavril, ou de l’accident<br />

d’avion de Claude Grahame-White, survenu alors qu’il volait par mauvais<br />

temps à Hendon. Londres avait vu avec enthousiasme l’arrivée<br />

des ballets russes de Diaghilev et ses théâtres enchaînaient les pièces à<br />

succès.<br />

Jusqu’à la fin <strong>du</strong> XIX e Þsiècle, la marine marchande britannique avait<br />

largement dominé le trafic passagers sur l’Atlantique nord, notamment<br />

grâce à la Cunard Line, fondée en 1840 et à la White Star Line, fondée en<br />

1845. Néanmoins, à l’aube <strong>du</strong> XX e Þsiècle, cette suprématie allait être<br />

remise en cause. En 1897, le Norddeutscher Lloyd de Brême mit en effet<br />

en service le Kaiser Wilhelm der Grosse, paquebot de 14Þ500 tonnes,<br />

lequel conquit le Ruban bleu. Sa construction, aux chantiers de Stettin,<br />

fut suivie par celles <strong>du</strong> Kronprinz Wilhem en 1901 et <strong>du</strong> Kaiser WilhemÞII<br />

l’année suivante. Par ailleurs, rivalisant d’audace, la Hamburg Amerika<br />

mit en service le Deutschland, un élégant paquebot de 16Þ500 tonnes et<br />

de plus 200 mètres de long. Ces remarquables vaisseaux conférèrent à<br />

l’Allemagne une prépondérance grandissante sur l’Atlantique nord. La<br />

réplique anglaise à ce défi germanique sans précédent se tra<strong>du</strong>isit, pour<br />

la compagnie Cunard, par la décision ambitieuse de faire construire<br />

deux paquebots rapides de 32Þ000 tonnes, le Lusitania et le Mauretania,<br />

mis en service en 1907. Amalgamée depuis 1902 au sein <strong>du</strong> consortium<br />

nord-américain International Mercantile Marine (IMM) la compagnie<br />

White Star entreprit à son tour la construction de trois paquebots de<br />

11

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

46Þ000 tonnes, dont l’opulence serait inégalée mais dont les dimensions<br />

seraient telles que seuls les quais et les bassins <strong>du</strong> port de Southampton<br />

seraient capables de les accueillir. Ils allaient s’appeler Olympic, <strong>Titanic</strong><br />

et Britannic.<br />

Aux États-Unis, William Howard Taft était président depuis 1908. En<br />

1909, un traité dit de réciprocité avait été envisagé avec le Canada, pour<br />

la pro<strong>du</strong>ction d’énergie dans la région <strong>du</strong> Niagara, mais l’application de<br />

ce traité aurait mis en péril la situation de certains fermiers de la région<br />

et, depuis 1911, les débats parlementaires étaient marqués par une violente<br />

opposition entre les sénateurs de l’est et ceux de l’ouest. Taft, dont<br />

la réélection était sérieusement menacée par ces dissensions, attendait<br />

avec impatience le retour de son conseiller Archibald Butt, qui revenait<br />

d’un long séjour en Europe à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. Celui-ci devait malheureusement<br />

périr dans la catastrophe. À l’automne 1912, c’est le démocrate<br />

Woodrow Wilson qui remporta l’élection présidentielle.<br />

Dès 1894, l’in<strong>du</strong>strie américaine était devenue la première <strong>du</strong> monde<br />

en raison de l’abondance des matières premières sur le territoire et de<br />

l’efficacité atteinte dans les techniques de mécanisation de la pro<strong>du</strong>ction.<br />

La gestion de cette puissance in<strong>du</strong>strielle s’effectuait par l’intermédiaire<br />

de trusts, grands ensembles regroupant sous une direction unique<br />

des entreprises distinctes, dans lesquels les in<strong>du</strong>striels se trouvaient placés<br />

sous la coupe de financiers dont John Pierpont Morgan, fondateur<br />

de l’IMM, était un représentant éminent.<br />

<strong>Les</strong> échanges commerciaux et culturels entre les États-Unis et<br />

l’Europe entraînaient un va-et-vient d’hommes d’affaires et d’ingénieurs,<br />

d’hommes de lettres et d’artistes, de journalistes et de sportifs<br />

entre les deux continents. <strong>Les</strong> ports de la côte est des États-Unis constituaient<br />

des pôles économiques majeurs de l’activité commerciale américaine<br />

mais celui de New York éclipsait les autres par l’ampleur de son<br />

trafic, son activité culturelle, son architecture futuriste et le caractère<br />

cosmopolite des populations qui y résidaient. C’était également le principal<br />

point d’entrée sur le territoire des dizaines de milliers d’immigrants<br />

qui arrivaient chaque année en provenance d’Europe. En 1904,<br />

selon l’historien américain Edward O’Donnell, 75Þ% de la population<br />

new yorkaise était elle-même composée d’immigrants ou d’enfants<br />

d’immigrants. Pour accroître les capacités d’accueil <strong>du</strong> port de New<br />

York le chenal d’Ambrose avait dû être creusé, en 1907, pour permettre<br />

l’accès au port <strong>du</strong> Lusitania et les bassins avaient dû être agrandis pour<br />

permettre l’accostage de l’Olympic en 1911.<br />

En France, un gouvernement de gauche modérée avait été investi en<br />

févrierÞ1911 sous la présidence <strong>du</strong> radical-socialiste Ernest Monis. Le<br />

21Þmai, une course aérienne, organisée entre Paris et Madrid, fut remportée<br />

par Jules Védrines sur un Morane-Saulnier mais, au départ<br />

d’Issy-les-Moulineaux, l’un des avions s’écrasa sur la tribune officielle,<br />

tuant le ministre de la Guerre Berteaux et blessant grièvement Monis. À<br />

la mi-juin, Joseph Caillaux succéda à Monis. Le 1 erÞ juillet survint une<br />

12<br />

Avant-propos<br />

crise internationale entre la France et l’Allemagne, déclenchée par l’arrivée<br />

de la canonnière SMS Panther sur rade d’Agadir, au Maroc. Le<br />

28Þjuillet, dans la perspective d’un conflit possible, le général Joseph<br />

Joffre fut nommé chef de l’état-major général de l’armée de Terre. Le<br />

25Þseptembre, le cuirassé Liberté avait explosé accidentellement en rade<br />

de Toulon, faisant 110Þmorts et 236 blessés graves. Le 4Þnovembre un<br />

accord sur le Maroc était signé entre la France et l’Allemagne. Le 15Þjanvier<br />

1912, Henri Poincaré devint chef <strong>du</strong> gouvernement. Du 15 au<br />

17Þavril, les mutineries de Fez, déclenchées contre l’instauration d’un<br />

protectorat français au Maroc, s’étaient soldées par plusieurs centaines<br />

de morts, avec pour conséquence la nomination <strong>du</strong> général Lyautey<br />

comme Résident général le 27Þavril. <strong>Les</strong> expéditions polaires de l’explorateur<br />

Jean Charcot fascinaient les chercheurs scientifiques. <strong>Les</strong> cercles<br />

littéraires découvraient l’immensité <strong>du</strong> talent de Paul Claudel dans<br />

L’Annonce faite à Marie et Claude Debussy terminait l’adaptation chorégraphique<br />

de L’Après-midi d’un faune.<br />

Aux chantiers de Saint-Nazaire, le paquebot France (deuxième <strong>du</strong><br />

nom) avait été mis sur cale le 20Þavril 1909, sur commande de la Compagnie<br />

générale transatlantique et lancé le 20Þseptembre 1910. Long de<br />

217Þm, déplaçant 27Þ200 tonnes, capable d’embarquer 1Þ885 passagers et<br />

631 membres d’équipage, il effectua ses essais à la mer les 12 et 13Þavril<br />

1912, atteignant la vitesse de 24 nœuds et demi. Premier grand paquebot<br />

à effectuer la traversée de l’Atlantique après le naufrage <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>,<br />

il quitta LeÞHavre le samedi 20Þavril en début d’après-midi et arriva à<br />

New York le vendredi 26Þavril à 10Þh, après une traversée inaugurale<br />

dont l’ambiance avait été fortement assombrie par les conséquences de<br />

la catastrophe maritime.<br />

Enfin, en ce mois d’avrilÞ1912, le public français suivait par la presse<br />

l’épopée de la bande à Bonnot «Þles bandits en automobileÞ» lesquels<br />

avaient commis plusieurs délits spectaculaires et venaient d’abattre le<br />

chef adjoint de la Sûreté. La plupart de ses membres furent arrêtés le<br />

24Þavril et la police parvint à cerner et à abattre leur chef le 28Þavril.<br />

Cependant, à la une des journaux, les «ÞexploitsÞ» de ces malfaiteurs<br />

devaient être un temps éclipsés par un fait divers dramatiquement coûteux<br />

en vies humainesÞ: le naufrage <strong>du</strong> paquebot <strong>Titanic</strong>.<br />

Un <strong>Titanic</strong> françaisÞ?<br />

Bien qu’appartenant à un consortium américain et naviguant sous le<br />

pavillon d’une compagnie anglaise, on aurait pu dire <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> qu’il<br />

était <strong>Français</strong> sous certains aspects. Énumérons quelques faits précisÞ:<br />

trente-et-un des passagers étaient français et l’équipage comptait le<br />

steward Paul Lefebvre, affecté à la première classe. Le chef de cuisine<br />

Pierre Rousseau et quinze jeunes hommes, originaires de toutes les provinces<br />

françaises, travaillaient au restaurant À la carte. Enfin, le jeune<br />

violoncelliste Roger Bricoux faisait partie de la formation musicale<br />

embarquée. Au total, quarante-neuf <strong>Français</strong>, passagers ou membres<br />

13

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

d’équipage, se trouvaient ainsi parmi les quelque 2Þ200Þpersonnes<br />

embarquées pour la traversée inaugurale. En outre, plusieurs passagers<br />

éminents étaient établis en France, où ils avaient souvent acquis une<br />

résidence. Après le naufrage, quelques-uns des survivants s’installèrent<br />

en France, où l’on peut encore trouver leur trace. L’entreprise Citroën<br />

avait conçu et réalisé les embrayages des moteurs de l’appareil à gouverner<br />

de cinq navires de la White Star Line, parmi lesquels les trois paquebots<br />

de la classe Olympic. Ce fut une équipe de Besançon qui vint<br />

assurer la finition des dorures sur bois <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> à Southampton. La<br />

tapisserie représentant une scène des «Þchasses <strong>du</strong> Duc de GuiseÞ», qui<br />

décorait l’un des paliers <strong>du</strong> grand escalier arrière 1 en première classe,<br />

fut spécialement tissée à Aubusson pour le navire. La White Star Line<br />

gérait des agences commerciales à Paris, Nice mais aussi à Cherbourg<br />

où le navire fit une courte escale sur rade le 10Þavril. Le transbordeur<br />

Nomadic, qui assura à cette occasion le transfert des passagers de première<br />

et deuxième classes, a pu être admiré sur la Seine à Paris, face à la<br />

tour Eiffel, de 1974 à 2003 2 . La voiture que William Carter, passager de<br />

première classe, ramenait aux États-Unis était une Renault 1911. John<br />

Pierpont Morgan, propriétaire de la compagnie maritime, se rendait<br />

régulièrement en cure à Aix-les-Bains, où il se trouvait d’ailleurs au<br />

moment <strong>du</strong> naufrage. John Pierpont Morgan était un personnage très<br />

influent dans cette ville, dont une rue porte d’ailleurs son nom, et il est<br />

à l’origine de l’ouverture de l’hôpital, qu’il inaugura en personne après<br />

avoir fait sceller des effets personnels dans l’un des piliers <strong>du</strong> bâtiment.<br />

En 1985, c’est une mission océanographique franco-américaine qui<br />

découvrit l’épave par 3Þ800 mètres de fond, dans l’océan Atlantique.<br />

C’est dans les laboratoires de la direction des études et de la recherche<br />

d’EDF à Saint-Denis que les objets remontés <strong>du</strong> site <strong>du</strong> naufrage, lors<br />

d’expéditions archéologiques très discutables, ont été «ÞtraitésÞ» avant<br />

d’être livrés à la curiosité <strong>du</strong> public, puis c’est au laboratoire LP3 de<br />

Semur-en-Auxois, en Bourgogne, lequel avait développé une technologie<br />

de pointe adaptée aux objets <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, que revint l’honneur et le<br />

privilège de «ÞsoignerÞ» la mémoire de l’épave jusqu’au récent rapatriement<br />

de la collection complète aux États-Unis.<br />

La course au Ruban bleu et au gigantisme<br />

Traverser l’Atlantique était, en 1912, chose relativement aisée. De<br />

nombreux paquebots, grands ou moyens, quittaient régulièrement les<br />

principaux ports d’Europe <strong>du</strong> Nord ou <strong>du</strong> Sud à destination de New<br />

York, Boston, Halifax ou Montréal, effectuant les traversées en cinq à<br />

1. Il n’y a pas, en principe, d’escalier à bord d’un navire mais tout était fait pour faire<br />

oublier au passager qu’il était en merÞ: le terme maritime correspondant est «ÞdescenteÞ».<br />

2. Depuis juillet 2006, il se trouve à Belfast.<br />

14<br />

Avant-propos<br />

neuf jours suivant leurs performances. Mus par des machines à vapeur<br />

et propulsés par des hélices, armés par des équipages expérimentés, ces<br />

transatlantiques étaient, pour la plupart, des navires fiables dont seuls le<br />

gros mauvais temps ou la brume parvenaient à perturber la régularité<br />

des rotations.<br />

Depuis l’automne 1907, les paquebots Lusitania et Mauretania<br />

s’étaient imposés comme étant les plus rapides et le record établi par le<br />

second de ces lévriers des mers, à 26,06 nœuds en septembreÞ1909,<br />

devait tenir jusqu’en 1929. Pourtant, dans cette course effrénée à la performance,<br />

la White Star affichait un détachement apparent vis-à-vis <strong>du</strong><br />

fameux «ÞRuban bleuÞ» et ses navires étaient traditionnellement réputés<br />

pour leur confort plutôt que pour leur vitesse. À cette période, les armateurs<br />

ne cessaient de solliciter l’ingéniosité des architectes navals afin<br />

qu’ils conçoivent des paquebots de fort tonnage, mais aux lignes élégantes,<br />

à bord desquels tout devait concourir à assurer aux passagers le maximum<br />

de confort et d’agrément. Afin de sé<strong>du</strong>ire et de conserver une<br />

clientèle exigeante, les compagnies recherchaient une décoration élaborée<br />

des locaux publics et veillaient à organiser à bord des activités<br />

récréatives. Lorsque l’Olympic entra en service en juinÞ1911, suivi par le<br />

<strong>Titanic</strong> en avrilÞ1912, l’armateur y avait privilégié le luxe et l’espace et les<br />

deux nouvelles unités étaient sans conteste les plus grands navires à<br />

passagers à flot. Avant la Première Guerre mondiale, seuls les trois<br />

paquebots allemands de la classe Imperator ainsi que l’Aquitania de la<br />

Cunard Line viendraient les surclasser par la taille.<br />

Bienvenue à bord<br />

En embarquant sur rade à bord de l’un des deux paquebots géants de<br />

la White Star, une fois franchis les portelones situés au pont D 1 , le passager<br />

était dirigé vers les halls d’accès et de là vers les cabines. Aux ponts<br />

D, E, F et G étaient réparties les 297 cabines des passagers de troisième<br />

classe ainsi que les locaux de l’équipage, desservis, de l’avant à l’arrière,<br />

par une large coursive centrale baptisée «ÞScotland RoadÞ» par les<br />

membres d’équipage <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. La clientèle de troisième classe disposait<br />

d’une salle à manger (au pont F) ainsi que d’une salle commune. Au<br />

pont D étaient situées les salles à manger et les cuisines de première et<br />

de deuxième classe. <strong>Les</strong> locaux publics et les logements des passagers de<br />

deuxième classe – comprenant 207 cabines – étaient situés sur les ponts<br />

D, E, F et G et occupaient en gros le tiers arrière <strong>du</strong> navire, à hauteur des<br />

troisième et quatrième cheminées, tandis que ceux de première classe,<br />

installés aux ponts A, B, C, D et E, occupaient l’essentiel de l’espace restant<br />

jusqu’à l’avant des superstructures. Chacune de ces deux classes<br />

disposait d’un hall d’accès, d’une salle à manger, de plusieurs salons ou<br />

1. A quai, l’embarquement s’effectuait par des portières distinctes, situées au pont C<br />

pour les passagers de deuxième classe et au pont B pour ceux de première classe.<br />

15

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

fumoirs, d’une bibliothèque et d’un pont-promenade. La première<br />

classe bénéficiait en plus d’un gymnase, d’une piscine, d’un jardin<br />

d’hiver, d’un restaurant À la carte et d’un «ÞCafé parisienÞ» avec une terrasse,<br />

situé à tribord arrière. Plus bas, les ponts inférieurs abritaient les<br />

cales à marchandises (sur l’avant) et surtout les vastes compartiments<br />

où étaient implantées les six chaufferies et les deux salles des machines.<br />

Enfin, tout en haut des superstructures, le pont des embarcations constituait<br />

une vaste promenade, ouverte au vent marin, où l’on n’accordait le<br />

plus souvent qu’un regard machinal aux seize canots de sauvetage suspen<strong>du</strong>s<br />

à leurs bossoirs.<br />

Tel est, sommairement planté, le décor somptueux dans lequel quarante-neuf<br />

de nos compatriotes allaient vivre quatre journées éblouissantes<br />

suivies d’une nuit de cauchemar.<br />

CHAPITREÞI<br />

Travailler sur l’Atlantique<br />

Le paquebot RMS Olympic – Mise en service –<br />

Comparaison avec le RMS Mauretania<br />

Conséquences des accidents survenus en mer<br />

pendant la période 1911-1912<br />

La mise en œuvre d’un grand transatlantique au début <strong>du</strong> XX e Þsiècle<br />

Le Restaurant À la carte à bord de l’Olympic et <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

Auguste Louis Coutin, cuisinier de paquebot<br />

Roger Bricoux, musicien de paquebot

Southampton High Street. (Collection Robert Shotton)<br />

Le paquebot RMS Olympic. (Collection Olivier Mendez)<br />

Le paquebot RMS Olympic – Mise en service<br />

– Comparaison avec le RMS Mauretania<br />

Tête de série des trois nouveaux paquebots de la White Star Line,<br />

l’Olympic fut lancé par les chantiers navals Harland et Wolff le<br />

20Þoctobre 1910. Le 29Þmai 1911, il appareilla de Belfast pour deux<br />

jours d’essais en mer. Le 31Þmai au soir il quitta ce port, pour Liverpool<br />

et Southampton. Le 14Þjuin en soirée, il entreprit son voyage<br />

inaugural et arriva à New York le 21Þjuin.<br />

La silhouette des nouveaux géants avait été très étudiéeÞ: limitées à<br />

trois étages, les superstructures équilibrées n’écrasaient pas l’ensemble<br />

<strong>du</strong> navire. Peints en blanc, les ponts supérieurs se détachaient avec bonheur<br />

sur la coque noire. <strong>Les</strong> quatre hautes cheminées, de couleur chamois<br />

rehaussées d’une manchette noire, étaient régulièrement espacées<br />

et légèrement inclinées vers l’arrière.<br />

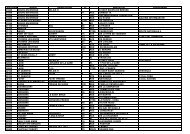

Comparaison RMS Olympic – RMS Mauretania<br />

Caractéristiques Olympic Mauretania<br />

Longueur HT 260 m (882 pieds 9 pouces) 240,8Þm (790 pieds)<br />

Largeur 28,2Þm (92 pieds 6 pouces) 26,8Þm (88 pieds)<br />

Tirant d’eau 10,5Þm (34,5 pieds) 10,21Þm (33 pieds 6 pouces)<br />

Déplacement p.c. 52Þ300 tonnes 38Þ000 tonnes<br />

Propulsion Deux machines alternatives, Quatre turbines<br />

une turbine centrale,<br />

3 hélices<br />

à engrenages, 4 hélices<br />

Puissance 46Þ000 chevaux-vapeur 68Þ000 chevaux-vapeur<br />

Vitesse en service/maximum 21,5 nœuds/23 nœuds 24,5 nœuds/27 nœuds<br />

Meilleure traversée<br />

Daunt’s Rock – Ambrose<br />

1911Þ: 5Þj 13ÞhÞ6Þmin 1909Þ: 4Þj 10ÞhÞ51Þmin<br />

Équipage 890 938<br />

Nombre de passagers<br />

transportés par classe<br />

735/674/1Þ026 =Þ2Þ435 563/464/1Þ138 =Þ2Þ165<br />

Canots de sauvetage 2/14/4 : 16 canots<br />

4 groupes de 4,<br />

et 4 canots pliables<br />

soit 16 canots<br />

19

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

Leur dotation en canots de sauvetage était conforme aux dispositions<br />

en vigueur au Royaume-Uni depuis 1894. Le règlement <strong>du</strong> Board of<br />

Trade prescrivait que «Þles navires de 10Þ000 tonnes et plusÞ» soient équipés<br />

de 16 canots de sauvetage, capables d’accueillir 962 passagers en cas<br />

de sinistre. Appliquée à des navires de 46Þ000 tonnes, cette norme<br />

paraissait tout à fait inappropriée. Aussi l’architecte naval Alexandre<br />

Carlisle, constatant l’important espace laissé disponible sur le pont des<br />

embarcations, formula-t-il des propositions visant à doter ces navires de<br />

64, 48 ou 32 canots, suggestions que l’armateur ne retint pas.<br />

Conséquences des accidents survenus en mer<br />

pendant la période 1911-1912<br />

L’Olympic effectua ses quatre premières traversées avec succès et sans<br />

encombre. Mais le 20Þseptembre 1911, dans le chenal d’accès à<br />

Southampton, le paquebot fut abordé sur son flanc tribord par le croiseur<br />

léger HMS Hawke. Le choc provoqua deux brèches importantes<br />

dans la coque, à hauteur des locaux de deuxième classe à l’arrière ainsi<br />

que des dégâts sérieux à la ligne d’arbre tribord. En conséquence, le<br />

navire arriva à Belfast le 6Þoctobre pour y effectuer les réparations nécessaires,<br />

dont le coût s’élèverait à 250Þ000Þlivres sterling. <strong>Les</strong> six semaines<br />

et demi nécessaires à cette intervention imprévue retardèrent le programme<br />

des travaux à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>. Et la White Star allait devoir faire<br />

face à une nouvelle perte de ressourcesÞ: le 24Þfévrier 1912, alors qu’il faisait<br />

route vers l’Europe, l’Olympic perdit une pale de son hélice latérale<br />

bâbord et, n’étant plus propulsé que par l’hélice tribord, entra avec difficultés<br />

à Southampton quatre jours plus tard. L’avarie nécessita un<br />

nouveau passage aux chantiers HarlandÞ&ÞWolff, <strong>du</strong> 2 au 7Þmars. C’est<br />

<strong>du</strong>rant cette période que le pont A <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> fut fermé sur la moitié de<br />

sa longueur pour éviter les courants d’air et les embruns constatés lors<br />

des premiers voyages de l’Olympic. Pour la dernière fois, l’Olympic et le<br />

<strong>Titanic</strong> se trouvèrent ainsi côte à côte à Belfast. Tandis que le paquebot<br />

endommagé reprenait son service normal le 13Þmars, les travaux d’achèvement<br />

de son frère jumeau s’en trouvaient à nouveau retardés et ce<br />

sont bien les divers dommages subis par l’Olympic qui eurent pour<br />

conséquence le report au mois d’avril de la date <strong>du</strong> voyage inaugural <strong>du</strong><br />

<strong>Titanic</strong>, initialement fixée au 20Þmars.<br />

Le 10Þavril 1912, l’Olympic était en partance de New York pour<br />

Southampton, avec un état-major profondément renouveléÞ: de nombreux<br />

membres de son équipage avaient en effet été désignés pour<br />

embarquer sur le <strong>Titanic</strong>. Ces affectations concernaient notamment le<br />

commodore Edward Smith et deux officiers de quart expérimentésÞ:<br />

Henry Wilde et William Murdoch. C’était aussi le cas de 15 membres <strong>du</strong><br />

personnel équipage pont ainsi que de 14 officiers et de 28Þhommes <strong>du</strong><br />

service machines. Au total, 246 personnes furent transférées de l’Olympic.<br />

Immobilisé à Southampton, le paquebot Oceanic fournit également<br />

un important contingentÞ: 3 officiers (Charles Lightoller, Herbert Pitman<br />

20<br />

Travailler sur l’Atlantique<br />

et James Moody) et 11 matelots de pont, 4 officiers (dont William<br />

Farquharson, le chef mécanicien adjoint) et 21Þhommes <strong>du</strong> service<br />

machines. Au total, 48 hommes furent transférés de l’Oceanic. Enfin,<br />

3þofficiers, 3þmatelots, 6þofficiers mécaniciens, 12þmécaniciens, 1þcommissaire<br />

et 12 stewards provenaient d’autres paquebots de la White Star.<br />

Deux mois après la perte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, à l’issue d’une traversée de<br />

l’Atlantique en juinÞ1912, l’Olympic se trouvait à proximité de Land’s<br />

End, en Cornouailles. En raison d’une navigation imprécise, il manqua<br />

de peu de s’échouer sur des récifs, aperçus au dernier moment, qu’il<br />

parvint à éviter de justesse en battant énergiquement en arrière. Lors<br />

des traversées suivantes, le capitaine Herbert Haddock se vit infliger la<br />

présence d’un contrôleur désigné par la compagnie. Ces faits ne devaient<br />

être ren<strong>du</strong>s publics que 75Þans plus tard. En octobreÞ1912, consécutivement<br />

à la perte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, le navire <strong>du</strong>t retourner une fois de plus à Belfast,<br />

cette fois jusqu’en avrilÞ1913, pour y subir diverses modifications,<br />

dont le renforcement de la structure de coque et l’installation de canots<br />

de sauvetage supplémentaires. Utilisé comme transport de troupes pendant<br />

la Première Guerre mondiale, l’Olympic poursuivra une longue et<br />

heureuse carrière jusqu’en 1935, date à laquelle il sera remis aux chantiers<br />

écossais de Jarrow puis d’Inverkeithing pour y être démantelé.<br />

La mise en œuvre d’un grand transatlantique au début <strong>du</strong> XX e Þsiècle<br />

Un grand paquebot est tout à la fois un grand hôtel et un grand<br />

navireÞ: lorsque tout s’effectue dans le calme, les passagers peuvent parfois<br />

avoir l’illusion de ne pas être en mer mais, lorsque les éléments<br />

manifestent leur puissance, l’illusion est vite dissipée et le rôle de l’équipage<br />

dans la con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> navire redevient vite évident aux yeux de ceux<br />

qu’il transporte. C’est pourquoi le récit qui va suivre comportera divers<br />

aperçus sur les particularités, les contraintes et les risques de la navigation<br />

océanique. Le fonctionnement des grands paquebots de cette époque<br />

était assuré par trois services principauxÞ: le pont, la machine et le<br />

commissariat (Victualling). À bord des deux géants de la White StarÞ:<br />

—Þ62 officiers et matelots composaient l’effectif «ÞpontÞ». Leurs tâches<br />

essentielles étaient d’assurer la con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> navire et la veille optique, la<br />

détermination de la position en mer, d’effectuer les manœuvres de port<br />

et de participer à l’entretien courant <strong>du</strong> navireþ;<br />

—Þ325Þhommes étaient affectés à la mise en œuvre et à l’entretien de<br />

l’appareil propulsif et des équipements auxiliaires, ainsi qu’à la pro<strong>du</strong>ction<br />

d’énergie électrique. Ils devaient également procéder, à chaque<br />

rotation <strong>du</strong> navire, à l’embarquement et à la mise en soute d’environ<br />

6Þ000 tonnes de briquettes de charbon, amenées le long <strong>du</strong> bord dans<br />

des wagons ou des chalandsþ;<br />

—Þ409Þhommes et 22Þfemmes appartenaient au service hôtelier <strong>du</strong><br />

bord et assuraient le service des cuisines et offices, des salles à manger,<br />

des salons et bars ainsi que celui des cabines.<br />

21

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

Deux médecins, disposant de locaux à usage médical complétaient cet<br />

effectif et étaient rattachés au service pont. Hors effectif se situaient le<br />

personnel <strong>du</strong> restaurant À la Carte, rémunéré par son employeur Luigi<br />

Gatti, les musiciens de l’orchestre, les employés <strong>du</strong> tri postal, travaillant<br />

pour le Sea Post Service et les deux opérateurs radio, rémunérés partie<br />

par leur société et partie par la compagnie maritime. À bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>,<br />

ces derniers s’appelaient John Philips et Harold Bride, ils étaient âgés de<br />

25 et 22Þans.<br />

La radiotélégraphie constituait, en 1912, une prestation commerciale<br />

séparée, assurée à bord par des entreprises spécialisées (Marconi, Telefunken<br />

ou De Forest). Installé par Marconi, l’équipement radio des deux<br />

paquebots constituait le dernier cri de la technique embarquée dans ce<br />

domaine, capable d’émettre et de recevoir des messages en graphie à<br />

plusieurs centaines de milles. Ainsi, le 2Þavril, les appels émis par le <strong>Titanic</strong><br />

depuis Belfast furent-ils captés par les stations de Tenerife aux îles<br />

Canaries et de Port-Saïd en Égypte, respectivement situées à plus de<br />

2Þ000Þet 3Þ000 milles <strong>du</strong> navire.<br />

<strong>Les</strong> machines, dont la puissance permettait de propulser à plus de<br />

22þnœuds une masse de 45Þ000 tonnes, nécessitaient un effectif nombreux.<br />

<strong>Les</strong> astreintes liées au fonctionnement des chaufferies au charbon<br />

d’un paquebot similaire ont notamment été décrites par Jean<br />

Hazard, ancien chef mécanicien <strong>du</strong> Normandie, et Maurice Coquin,<br />

ingénieur de marine, dans l’ouvrage «ÞL’Atlantique nord, dix mètres sous<br />

la flottaisonÞ»Þ:<br />

«ÞLa chaufferie <strong>du</strong> paquebot France comptait 120 foyers. Il y avait un<br />

effectif de 206 chauffeurs et soutiers… <strong>Les</strong> navires possédaient un système<br />

de chauffe méthodique composé d’une horloge régulatrice installée<br />

dans le compartiment des machines et, dans chaque rue de chauffe,<br />

une boîte avec des numéros lumineux indiquant quels étaient les fourneaux<br />

qu’il y avait lieu de charger.<br />

L’opération comportait trois phasesÞ: le chargement à la pelle, l’étalement<br />

<strong>du</strong> charbon incandescent sur les grilles <strong>du</strong> foyer à l’aide <strong>du</strong> ringard<br />

et le passage de la lance sur les grilles pour décoller les plaques de<br />

mâchefer. Chaque chauffeur devait s’occuper de trois foyers. <strong>Les</strong> soutiers<br />

avaient pour mission d’apporter près des chaudières le combustible<br />

soit à la pelle, soit avec un wagonnet ou une brouette si la soute était<br />

éloignée. De plus, les soutiers évacuaient les escarbilles après le décrassage<br />

<strong>du</strong> foyer. Chaque chauffeur devait décrasser un foyer au début de<br />

son quart tout en continuant à entretenir les deux autres dont il avait la<br />

charge. Cette opération <strong>du</strong>rait environ vingt minutes. En hiver, lorsque<br />

le paquebot roulait et tanguait et que les gens <strong>du</strong> service hôtelier et les<br />

matelots de pont ré<strong>du</strong>isaient leur travail, ayant <strong>du</strong> mal à tenir debout,<br />

les chauffeurs n’en brûlaient pas moins leurs 800 tonnes de charbon par<br />

jour et les soutiers devaient extraire cent tonnes d’escarbilles.Þ»<br />

Bien loin des chaufferies, les stewards avaient eux aussi de très<br />

longues journées, au travail dès 6Þh, se débrouillant pour avaler à la vavite<br />

un repas rapide dans le coin d’un office envahi par la vapeur et ne<br />

pouvant guère prendre de repos avant minuit.<br />

22<br />

Travailler sur l’Atlantique<br />

Le restaurant À la carte à bord de l’Olympic et <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

Selon Brian Ticehurst, de la British <strong>Titanic</strong> Society, le restaurant À la<br />

carte <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> aurait mérité l’appellation de «Þplus somptueux restaurant<br />

au mondeÞ» tant pour son décor que pour sa cuisine. Incontestablement,<br />

il impressionnait par sa grandeur et sa beauté. Bon nombre de<br />

passagers le comparaient d’ailleurs au Ritz parisien, ouvert en 1898.<br />

Contrairement aux déclarations faites à la presse en 1912 le restaurant<br />

<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong> n’était pas une innovation récente. Selon John Maxtone-Graham,<br />

l’idée de création d’un restaurant À la carte émanait d’Albert Ballin,<br />

directeur général de la Hamburg Amerika Linie, de concert avec la<br />

chaîne Ritz-CarltonÞ: «ÞLe premier restaurant fut installé à bord de l’Amerika<br />

en 1905. La compagnie les baptisait de noms américains de manière<br />

à cultiver l’image de l’accueil de l’immigrantÞ».<br />

Le 7Þjuin et le 16Þnovembre 1907, la Cunard Line avait mis en service<br />

ses nouveaux paquebots, Lusitania et Mauretania, dotés tous deux d’un<br />

Ritz. Depuis quelques années il existait à Londres deux Ritz très en<br />

vogue nommés Gatti’s Adelphi et Gatti’s Strand. Ils avaient été fondés<br />

par des émigrés italiens d’une même famille, les Gatti. Un membre de<br />

cette famille Gaspare Antonio, dit «ÞLuigiÞ», travaillait au très prestigieux<br />

Oddenino’s Imperial, près de Trafalgar Square où il s’était rapidement<br />

hissé à un poste de responsabilité. Il parvint à obtenir l’autorisation de<br />

gérer un restaurant À la carte sur le paquebot Olympic, ce dont il<br />

rêvait depuis longtemps. Il tenait sous ses ordres Pierre Rousseau,<br />

grand chef cuisinier français émigré en Angleterre depuis quelques<br />

années (à l’âge de trente ans selon certaines archives, depuis 1908 ou<br />

1909 pour d’autres). <strong>Les</strong> deux hommes entretenant des relations professionnelles<br />

depuis plusieurs années, Gatti n’hésita pas à l’engager<br />

comme chef cuisinier sur l’Olympic. Rousseau constitua une équipe de<br />

cuisiniers réputés travailleurs et sérieux, majoritairement italiens et<br />

français, déjà employés dans des restaurants parisiens ou ceux de Gatti<br />

et c’est ainsi qu’Auguste Coutin, Louis Dornier, Claude Janin, Georges<br />

Jouannault et Pierre Villvarlange embarquèrent en 1911 sur l’Olympic.<br />

Ils se trouvaient tous à bord le 20Þseptembre, lorsque le navire entra en<br />

collision avec le croiseur Hawke. Le restaurant de l’Olympic jouissait<br />

également d’un succès avéré se tra<strong>du</strong>isant par une fréquentation soutenue,<br />

mais la salle ne comptait que 25 tables. 137 couverts, disposés sur<br />

49 tables, furent donc prévus pour le frère jumeau. L’accès à ce restaurant<br />

était exclusivement réservé aux passagers de première classe. Le<br />

prix des repas était élevé mais une ré<strong>du</strong>ction de 15 ou 25Þdollars sur le<br />

prix <strong>du</strong> billet d’embarquement était consentie aux passagers souhaitant<br />

y prendre la totalité de leurs repas. Telle était, à bord <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, l’intention<br />

manifestée par la passagère Léontine Aubart.<br />

À proximité de la salle, située au pont B, se trouvaient divers locaux<br />

auxquels les passagers n’avaient pas accèsÞ: la cave à vins, plusieurs celliers<br />

contenant viandes, poissons, fruits et fleurs et, bien enten<strong>du</strong>, les<br />

cuisines. Le Restaurant et son personnel fonctionnaient presque indé-<br />

23

<strong>Les</strong> <strong>Français</strong> <strong>du</strong> <strong>Titanic</strong><br />

pendamment des autres services <strong>du</strong> navireÞ: seuls le pain et les pâtisseries<br />

devaient être confectionnés dans les installations <strong>du</strong> pontÞD.<br />

Pour accéder au restaurant, il suffisait d’emprunter le grand escalier à<br />

l’arrière des locaux de première classe. Au bas de celui-ci, les passagers<br />

trouvaient sur leur gauche le Café parisien, où les serveurs parlaient<br />

français et où l’on servait <strong>du</strong> pastis. L’accès au restaurant À la Carte était<br />

situé en faceÞ: il fallait traverser la salle de réception, de style géorgien,<br />

puis emprunter un somptueux couloir avant de pénétrer dans le restaurant.<br />

On se serait vraiment cru dans l’un des hôtels de luxe où les passagers<br />

américains séjournaient encore quelques jours plus tôt. <strong>Les</strong> fleurs<br />

de serre qui décoraient les tables, les fauteuils de style LouisÞXVI et le<br />

service hors pair contribuaient à créer une ambiance opulente et raffinée.<br />

La salle – dont la couleur prédominante était le Rose <strong>du</strong> Barry –<br />

mesurait 18 mètres de long sur 14 mètres de large. «ÞLa pièce était très<br />

bien éclairée par de larges baies vitrées, une caractéristique originale qui<br />

créait une impression de grandes dimensions. Côté bâbord, ses larges<br />

baies vitrées donnaient directement sur le pont, tandis qu’à tribord le<br />

Café parisien lui était adjacent et donnait également sur le pont. Le palier<br />

de l’escalier arrière était aménagé en salle de réception, ce qui permettait<br />

aux passagers clients <strong>du</strong> restaurant de se réunir et de converser avant<br />

d’aller prendre leur repasÞ». Enfin, un emplacement permettait<br />

d’accueillir l’orchestre <strong>du</strong> bord.<br />

La décoration de la pièce, choisie par les architectes navals Thomas<br />

Andrews et Edward Wilding, fut réalisée par la compagnie A.ÞHeatonÞ&ÞCo.<br />

<strong>Les</strong> historiens John Eaton et Charles Haas rapportent que c’est à la<br />

société StonierÞ&ÞCo, de Liverpool, que la White Star passa commande<br />

de la vaisselle et de la porcelaine pour toutes les salles à manger, à<br />

l’exception de celle <strong>du</strong> Restaurant dont la réalisation fut confiée à la<br />

Royal Crown Derby. En première classe, les services de porcelaine<br />

étaient décorés de motifs turquoise et beige tandis qu’en deuxième<br />

classe les motifs étaient en Delft bleu et blanc. En troisième classe il y<br />

avait de la faïence blanche, rehaussée, comme dans les autres classes,<br />

<strong>du</strong> logo rouge de la White Star. Néanmoins, si l’on connaît bien la description<br />

des ustensiles et de la vaisselle de chacune des salles à manger<br />

<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>, il n’existe malheureusement que très peu d’informations sur<br />

les ustensiles et la porcelaine <strong>du</strong> Restaurant À la Carte, qui devait être<br />

blanche avec un motif vert tilleul et une bor<strong>du</strong>re or ou peut-être également<br />

bleu cobalt et or. Une collection privée en Angleterre en comporte<br />

quelques pièces, seul et ultime témoignage de la somptuosité <strong>du</strong> Restaurant<br />

<strong>du</strong> <strong>Titanic</strong>.<br />

À bord, le personnel <strong>du</strong> Restaurant À La Carte représentait un effectif<br />

«ÞspécialÞ» quasi privé, aux ordres de Luigi Gatti, qui les rémunérait et<br />

gérait également les achats de vivres. Par conséquent, ils n’étaient<br />

considérés ni comme passagers, ni comme employés de la White Star<br />

Line, bien que la compagnie versât un shilling à chaque membre <strong>du</strong> personnel<br />

par traversée.<br />

Pour plusieurs raisons, le travail <strong>du</strong> personnel <strong>du</strong> Restaurant À la carte<br />

n’avait rien d’une sinécure, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,<br />

24<br />

Travailler sur l’Atlantique<br />

les horaires s’avéraient particulièrement astreignants. Le Restaurant<br />

ouvrait à huit heures pour ne fermer qu’à vingt-trois heures. <strong>Les</strong><br />

employés devaient de surcroît préparer les petits-déjeuners avant<br />

l’ouverture et remettre la salle en ordre après la fermeture. De plus, la<br />

notoriété et le prestige <strong>du</strong> restaurant À la carte lui valaient une fréquentation<br />

importante. La réservation était obligatoire car le restaurant affichait<br />

complet pratiquement chaque soir. Un tel succès laisse présager<br />

de la fatigue que le personnel devait éprouver à la fin de la journée et<br />

leur repos nocturne ne pouvait être que bref.<br />

À bord, l’heure des repas était l’un des moments les plus atten<strong>du</strong>s de<br />

la journée, permettant les regroupements et interrompant un moment<br />

la monotonie de la traversée. Par beau temps, les salles à manger étaient<br />

donc souvent bien remplies. En 1911, la marine marchande britannique<br />

s’appliquait à concurrencer la gastronomie des paquebots français et<br />

jouait la carte de l’abondance, en tablant sur la gourmandise des passagersÞ:<br />

la composition des menus servis à bord des navires était largement<br />

diffusée.<br />

Selon une édition de l’été 1911 <strong>du</strong> magazine The ShipbuilderÞ: «ÞAucun<br />

secteur d’un navire de transport de passagers n’avait plus d’importance<br />

pour les passagers que celui associé à la préparation et au service de la<br />

nourriture, et aucun n’avait reçu de plus grandes améliorations <strong>du</strong>rant<br />

les dernières annéesÞ».<br />

Chaque passager désireux de se restaurer au Restaurant À la carte<br />

était pris en charge par l’un des dix-huit membres <strong>du</strong> personnel dont la<br />

tâche consistait à prendre les commandes puis d’assurer le service<br />

jusqu’à la présentation, à la fin <strong>du</strong> repas, de la «Þpetite noteÞ» encaissée<br />

par Mesdemoiselles Mabel Martin et Ruth Bowker, deux Britanniques<br />

âgées de 27 et 20Þans. <strong>Les</strong> reçus devaient être visés soit par le commissaire<br />

de bord, Hugh McElroy, soit par son adjoint Reginald Barker. <strong>Les</strong><br />

menus présentés aux passagers mariaient l’opulence et la finesse. Tous<br />

ces raffinements correspondaient aux attentes des passagers de première<br />

classe. Parmi les boissons proposées, une bouteille de champagne<br />

Veuve Clicquot 1900 coûtait 3,50Þdollars, un Sauternes 1 dollar, une<br />

Chartreuse Verte 3,75Þdollars et une eau Perrier 0,07 dollar. Une boîte de<br />

cigarettes était ven<strong>du</strong>e 1 shilling ou 0,25 dollar.<br />

Couturière de renommée internationale, Lady Lucy Duff-Gordon,<br />

voyageant avec son mari Sir Cosmo Duff-Gordon, sous le pseudonyme<br />

de Morgan, livra dans Discretions and indiscretions 1 son impression<br />

d’un dîner au restaurant À la CarteÞ: «ÞImaginez des fraises en avril, et au<br />

beau milieu de l’océan de surcroît. C’est proprement extravagantÞ! Vraiment,<br />

vous vous seriez cru au Ritz.Þ»<br />

1. Ouvrage qu’elle publia en 1932.<br />

25