bernard palissy - Musée national Adrien Dubouché

bernard palissy - Musée national Adrien Dubouché

bernard palissy - Musée national Adrien Dubouché

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

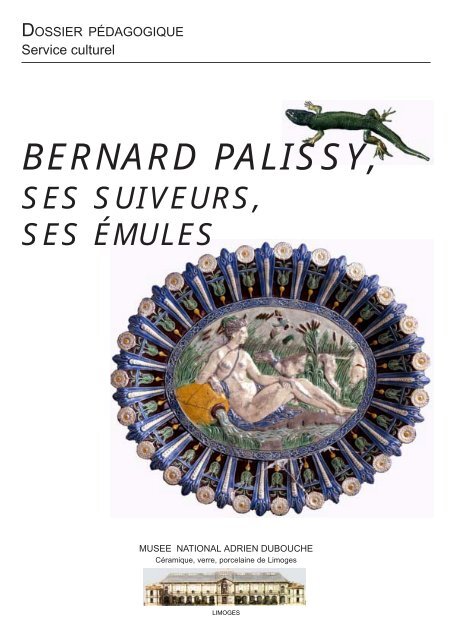

DOSSIER PÉDAGOGIQUE<br />

Service culturel<br />

BERNARD PALISSY,<br />

SES SUIVEURS,<br />

SES ÉMULES<br />

MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE<br />

Céramique, verre, porcelaine de Limoges<br />

LIMOGES

Réalisation du service culturel<br />

Maryvonne Cassan, professeur détaché de l’Education Nationale en collaboration avec Géraldine Vendé-<br />

Lobert.<br />

Limoges 2003.<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

SOMMAIRE<br />

PRÉSENTATION DU THÈME p.3<br />

BERNARD PALISSY ET LES POTERIES VERNISSÉES FRANÇAISES À LA RENAISSANCE<br />

LA POTERIE VERNISSÉE AU XVI E SIÈCLE : TECHNIQUE ET ICONOGRAPHIE<br />

BERNARD PALISSY RÉINVENTÉ AU XIX E SIÈCLE<br />

ETUDE DE QUELQUES POTERIES VERNISSÉES DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN<br />

DUBOUCHÉ p.7<br />

DOCUMENTS p.14<br />

CARTE<br />

REPÈRES CHRONOLOGIQUES<br />

GLOSSAIRE<br />

ANNEXES<br />

QUESTIONNAIRE p.24<br />

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES p.26<br />

2<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

PRÉSENTATION DU THÈME<br />

Si la poterie constitue un des plus anciens types de céramique, il faut attendre la Renaissance<br />

française pour que grâce aux recherches de Bernard Palissy et à l’invention de nouvelles<br />

techniques, des créations originales voient le jour. Celles-ci séduisirent les rois et les princes<br />

contemporains puis après un relatif oubli, elles furent redécouvertes, admirées, imitées et<br />

collectionnées par de nombreux amateurs au XIX e siècle.<br />

BERNARD PALISSY ET LES POTERIES VERNISSÉES FRANÇAISES À LA RENAISSANCE<br />

La Renaissance française est caractérisée dans le domaine des arts du feu, à la fois par une<br />

forte influence italienne mais aussi par des créations «<strong>national</strong>es» spécifiques.<br />

Dans le domaine de la céramique, malgré l’attrait exercé par les faïences historiées italiennes<br />

qui sont commandées et achetées par les grands princes français dès le début du XVI e siècle,<br />

et malgré l’installation de faïenciers italiens en France - Girolamo della Robbia, Masséot<br />

Abaquesne, et ceux plus anonymes présents à Lyon et à Nevers -, les recherches les plus<br />

novatrices s’effectuèrent dans le domaine de la poterie vernissée.<br />

En effet, cette poterie, connue depuis l’époque gallo-romaine, rencontra un grand succès et<br />

permit de créer une vaisselle d’apparat originale, capable de rivaliser avec la faïence italienne.<br />

Plusieurs ateliers ont été repérés en Saintonge et en Beauvaisis. On connaît aussi au milieu<br />

du siècle ceux de Saint-Porchaire en Poitou, liés à la Cour, puis, à la fin du XVI e siècle ceux de<br />

Paris. Au début du XVII e siècle, les ateliers de Fontainebleau dit ateliers d ‘Avon, ceux du<br />

Beauvaisis ainsi que ceux de Normandie dans le pays d’Auge près de Lisieux sont encore<br />

actifs pendant la durée du règne de Louis XIII. Cependant la poterie française est représentée<br />

par un nom : Bernard Palissy (1510-1590). Il fut le potier français le plus célèbre, le plus connu<br />

de la période et il exerça son activité en Saintonge et à Paris.<br />

Il naquît vers 1510 dans la région d’Agen et après avoir beaucoup voyagé dans sa jeunesse -<br />

il parcourut la Guyenne, les Pyrénées, la Savoie, l’Auvergne, la Bourgogne -, il s’installa à<br />

Saintes à partir de 1539 et il y passa une grande partie de sa vie. Il y exerça tour à tour ses<br />

premiers métiers : celui de verrier et celui d’arpenteur-géomètre. Puis il se lança dans la<br />

fabrication de poterie émaillée peut-être, comme il le suggère lui même, après avoir vu une<br />

majolique italienne. Dès lors il tenta d’en explorer toutes les possibilités décoratives (voir texte).<br />

Il mit d’abord au point la technique des poteries jaspées, puis, après de longues recherches, il<br />

réalisa les premières «rustiques figulines».<br />

Vers la fin des années 1540, il fut présenté au connétable Anne de Montmoreny qui était venu<br />

en Guyenne pour réprimer une révolte de la gabelle. Anne de Montmorency était un mécène et<br />

il appela Palissy en 1556 à Ecouen où il le chargea de réaliser une grotte artistique pour<br />

décorer le parc de son château, suivant en cela une mode italienne. Le potier français fabriqua<br />

là pour la première fois une grotte en céramique. Elle n’est plus connue aujourd’hui que par la<br />

description qu’il en fit en 1563 dans l’ouvrage intitulé «Architecture et Ordonnance de<br />

Monseigneur le Duc de Montmorency, Pair et Connestable de France». On ne sait s’il acheva<br />

cette oeuvre mais on peut penser que cette commande lui permit d’être introduit à la cour. En<br />

effet, en 1565, la reine Catherine de Médicis fit appel à lui pour réaliser une grotte en céramique<br />

dans les jardins de son palais des Tuileries. L’existence de cette œuvre est attestée par les<br />

restes découverts à la fin du XIX e siècle, puis au moment des grands travaux du Louvre dans<br />

les années 1985. Les fouilles entreprises dans les jardins des Tuileries à Paris ont permis de<br />

retrouver un four et des débris de terre cuite émaillée qui semblent provenir de la grotte<br />

commandée par Catherine. On note aussi la présence de nombreux vestiges de vaisselle et<br />

des moules en plâtre représentant des parties de corps humain ce qui laisse supposer que<br />

Palissy prélevait des empreintes de partie de corps sur des cadavres. Ses liens avec la reine<br />

semblent avoir été forts puisque dans ces mêmes années, Bernard Palissy se pare du titre<br />

«d’inventeur des rustiques du Roy et de la reine mère» ce qui fait de lui un artiste de cour.<br />

3<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Bernard Palissy fut aussi l’homme d’une époque de grands troubles religieux. Comme certains<br />

de ses contemporains, il embrassa la foi protestante et il fut emprisonné quelques mois à<br />

Bordeaux en 1562. Bénéficiant de la protection de Catherine de Médicis, il échappa aux<br />

persécutions religieuses et aux guerres qui ravagèrent le royaume tout en refusant d’abjurer<br />

sa foi. En 1572 cependant au moment de la Saint-Barthélemy, il fuit avec sa famille à Sedan où<br />

il resta jusque en 1576. De retour à Paris, il donna une série de conférences sur “ les choses<br />

naturelles ” dont le contenu fut publié en 1580 sous le titre Discours admirables de la nature<br />

des eaux et fontaines tant naturelles qu’artificielles. Il fut finalement arrêté pour des raisons<br />

religieuses en 1586 et mourut à la Bastille en 1590.<br />

Bernard Palissy est le potier français le plus célèbre, le plus connu de la période. Cette notoriété<br />

est liée au fait qu’il est le seul artiste de la Renaissance française à avoir laissé plusieurs écrits<br />

à caractère technique, émaillés cependant de données biographiques. Cet artiste de cour<br />

conscient de sa valeur dans le domaine de la céramique se présente à la postérité non comme<br />

un artiste (le mot et son sens actuel n’existent pas dans la France du XVI e siècle), mais comme<br />

« un simple artisan bien pauvrement instruit en lettres». C’est ce simple artisan qui devint au<br />

XIX e siècle une des figures françaises essentielles de l’artiste romantique.<br />

LA POTERIE VERNISSÉE AU XVI E SIÈCLE: TECHNIQUE ET ICONOGRAPHIE<br />

La La tec technique<br />

tec hnique<br />

La poterie vernissée est composée d’argile dont la couleur est variable : argile rouge dans la<br />

région de Saintes, argile blanche - en réalité du kaolin - pour Saint-Porchaire. La terre cuite<br />

brute reçoit un décor soit par incisions soit par reliefs moulés. L’ensemble est alors couvert<br />

d’une glaçure plombifère très fluide qui forme un vernis et qui confère aux objets un brillant<br />

caractéristique auquel ils doivent leur nom. La glaçure peut être colorée par des oxydes<br />

métalliques ce que Bernard Palissy appelle des émaux. Certaines pièces sont décorées de<br />

glaçures polychromes qui leur donnent un aspect «jaspé» imitant en cela les pièces de vaisselle<br />

qui étaient alors réalisées dans cette pierre. La technique précise de Bernard Palissy pour<br />

réaliser les émaux colorés à base de plomb est restée inconnue car le potier n’a pas divulgué<br />

ses secrets de fabrication dans ses écrits se comportant ainsi comme nombre d’artistes de<br />

son temps.<br />

Quant aux «rustiques figulines», ce sont des pièces, - essentiellement des bassins ronds ou le<br />

plus souvent ovales -, ornées de plantes, d’insectes, de reptiles et de crustacés en argile,<br />

traités en relief. Ces petits animaux qui paraissent vivants, étaient obtenus par des moulages<br />

en plâtre sur nature. Cette technique permet de montrer des détails infimes : écailles de serpent<br />

ou de poisson, veines des feuilles.<br />

Bassin en vermeil, orfèvrerie réalisée par Wenzel<br />

Jamnitzer (XVIe siècle).<br />

L’icono ’icono ’iconographie<br />

’icono phie<br />

Elle paraît inédite et étrange mais elle est en réalité inspirée<br />

d’un livre, Le songe de Poliphile de Francesco Colonna, paru<br />

à Venise en 1499 et traduit en français en 1546. Cet ouvrage,<br />

qui dans l’édition française comprenait quelques gravures<br />

attribuées à Jean Goujon, connut un immense succès et<br />

inspira tous les arts décoratifs et entre autres l’orfèvrerie. Ainsi<br />

sait-on que l’orfèvre de Nuremberg Wenzel Jamnitzer orna<br />

un bassin rond en vermeil de petites écrevisses, de serpents,<br />

grenouilles, tortues et fleurs dans les années 1550-1560.<br />

Cette pièce est aujourd’hui conservée au musée du Louvre.<br />

Bernard Palissy adapta à la vaisselle de terre une<br />

iconographie alors très en vogue. Il s’inspira aussi des<br />

gravures sur bois qui illustraient l’ouvrage de Pierre Belon,<br />

La nature et la diversité des poissons avec leurs pourtraicts<br />

représentez au plus prés du naturel, publié en 1555.<br />

4<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Les objets ainsi créés étaient conformes au goût maniériste des princes français qui appréciaient<br />

ces formes et ces couleurs étranges, ces compositions complexes et qui en ornaient leurs<br />

dressoirs ou les collectionnaient. Ainsi, Anne de Montmorency et Catherine de Médicis<br />

possédaient des «rustiques figulines».<br />

Cependant vers la fin du XVI e siècle, Bernard Palissy et son atelier parisien dirigé entre 1570<br />

et 1590 par ses fils ainsi que les potiers de Fontainebleau, introduisirent la figure humaine et<br />

les scènes historiées dans le décor des bassins, des aiguières et des plats. A la différence des<br />

majoliques italiennes à «istoriato» contemporaines, les scènes n’étaient pas peintes mais<br />

moulées ce qui permettait de les reproduire en utilisant à de multiples reprises les mêmes<br />

matrices. Les gravures contemporaines souvent françaises (bellifontaines) ou après 1570,<br />

flamandes puis parisiennes, leur servirent de sources d’inspiration. Après 1620, bien que la<br />

mode de cette «orfèvrerie de terre» fût passée, de nombreux ateliers continuèrent à créer les<br />

mêmes pièces de vaisselle en utilisant les techniques anciennes et en reproduisant des thèmes<br />

semblables, et ce jusqu’à la fin du XVII e siècle.<br />

BERNARD PALISSY RÉINVENTÉ AU XIX E SIÈCLE<br />

Après une éclipse de plus de deux siècles, l’art de Bernard Palissy fut redécouvert, imité et<br />

admiré à partir des années 1830. Ainsi Lamartine fit le commentaire suivant à propos des<br />

«rustiques figulines» : «On dirait qu’une ménagère en lavant son dressoir a enfoncé un de ces<br />

plats dans le lavoir et l’a retiré rempli jusqu’au bord de sable, de coquillages, de débris d’herbes<br />

ou d’animaux aquatiques».<br />

L’admiration de Lamartine fut largement partagée par nombre de céramistes qui, dans le courant<br />

historiciste caractéristique du XIX e siècle, s’intéressèrent à l’œuvre de Bernard Palissy et<br />

cherchèrent à l’imiter. Parmi les premiers suiveurs, on trouve les céramistes installés à Tours<br />

auprès de Charles-Jean Avisseau (1796-1861). Ils formèrent la première école française des<br />

continuateurs de Palissy. Charles-Jean Avisseau fut le plus précoce, le plus brillant des<br />

continuateurs de Palissy et il réussit à percer les «secrets du maître». Grâce à l’expérimentation,<br />

il redécouvrit la technique des émaux. S’il utilisa les mêmes sources d’inspiration, - décor<br />

d’animaux (serpents, coquillages, crustacés) et de végétaux (mousses, fougères)-, il innova<br />

sur le plan technique. Ainsi obtenait-il le relief de ses rustiques parfois par moulage comme<br />

son maître, mais souvent par un véritable travail de sculpteur. Il réalisa de nombreux plats<br />

mais aussi des surtouts de table et des groupes sculptés très ornés, de style rocaille. Considéré<br />

comme un «rénovateur» plutôt que comme un imitateur de Bernard Palissy, ses oeuvres<br />

connurent un succès considérable.<br />

Une deuxième école vit le jour à Paris vers le milieu du siècle et compta parmi ses membres<br />

Victor Barbizet ( 1805-1870) et Georges Pull (1810-1889) dont les oeuvres furent présentées<br />

à l’Exposition universelle de 1855. L’œuvre de Barbizet est mal connue car il ne signait pas<br />

son travail. Cependant le plat conservé au musée montre qu’il aimait les grands formats et qu’il<br />

appréciait les décors à la manière de Palissy. Quant à Georges Pull, il est un des plus fidèles<br />

continuateurs de Palissy dont il utilisait la technique de la poterie vernissée et le même type de<br />

décor, avec serpents, coquillages, feuilles, obtenus comme son maître par moulage.<br />

A la même époque à Limoges, les frères Lesme qui avaient fondé un atelier de décor sur<br />

porcelaine produisirent des pièces en porcelaine à la manière de Bernard Palissy. Elles furent<br />

montrées à l’Exposition universelle de 1855 et le chimiste A. Salvetat en fit le compte-rendu<br />

suivant : «Les poteries décorées dans le genre de Bernard Palissy, rappellent parfaitement ce<br />

que l’immortel émailleur appelait ses rustiques. Le procédé par lequel M.Lesme est arrivé à ce<br />

résultat est très remarquable. Ces objets sont en porcelaine dure, cuite en biscuit ; mais au<br />

lieu d’appliquer sur ce biscuit la couverte ordinaire des porcelaines dures, M. Lesme le recouvre<br />

d’une glaçure tendre à base d’oxydes de plomb analogue à celle dont on recouvre la porcelaine<br />

tendre. Lesme a comme Bernard Palissy demandé à la nature même ses formes les plus<br />

élégantes ; tous les sujets qui décorent ses poteries, reptiles, poissons, feuilles, fruits, tous ont<br />

été moulés sur nature».<br />

5<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Le musée expose quelques pièces des frères Lesme où l’inspiration des modèles <strong>palissy</strong>stes<br />

est perceptible. Ainsi l’influence de Bernard Palissy fut durable et ses œuvres et leurs imitations<br />

connurent un très grand engouement tout au long du XIX e siècle.<br />

L’homme aussi fascina au XIX e siècle et c’est alors que sa vie prit les couleurs de la légende.<br />

Pas moins de soixante-dix vies de Palissy ont été écrites entre 1830 et 1890 et parmi elles<br />

celle de Lamartine publiée en 1855 dans le tome II de La vie des Grands Hommes. Balzac<br />

s’inspira de la vie de Palissy pour deux de ses romans : La recherche de l’absolu et Les<br />

Souffrances de l’inventeur publiés respectivement en 1832 et 1834. Certains céramistes<br />

utilisèrent la biographie de Bernard Palissy et établirent un parallèle avec leur propre vie. Ainsi,<br />

Charles-Jean Avisseau chercha à se faire passer pour une réincarnation du maître. Dans<br />

l’Illustration du 28 août 1847 fut publié un article intitulé «Un nouveau Palissy» dans lequel<br />

étaient placées en parallèle sa vie et celle du céramiste de la Renaissance. L’article mettait<br />

l’accent sur l’analogie des deux existences : «même travail, même courage, mêmes épreuves<br />

douloureuses, mêmes succès et puissions-nous dire bientôt mêmes récompenses, même<br />

renommée». D’autres articles décrivent Avisseau manquant d’argent et contraint de sacrifier<br />

l’anneau de mariage de son épouse pour faire un filet d’or comme Palissy brûla «ses meubles»<br />

pour entretenir le feu de son four.<br />

Le génie de Palissy fascinait par sa dimension universelle. Il avait «posé les bases des doctrines<br />

modernes sur les arts et les sciences» et l’on reprenait l’opinion de Buffon qui en avait fait «le<br />

père de la géologie» et «le créateur de l’agriculture moderne».<br />

A cette abondante production littéraire et journalistique consacrée à Bernard Palissy, il faut<br />

ajouter une tout aussi abondante production iconographique. Tableaux, médaillons en émail<br />

ou en porcelaine constituent les images d’Épinal de celui qui est présenté comme un héros<br />

simple, humble, autodidacte mais opiniâtre. La scène la plus souvent dépeinte est celle où<br />

malgré l’incompréhension de son entourage, malgré ses propres doutes il brûle le plancher de<br />

sa maison pour trouver le «secret des émaux». L’engouement pour cet artiste, chimiste,<br />

naturaliste se manifesta également dans la sculpture. Plus d’une dizaine de statues<br />

monumentales en pied en plâtre, en terre cuite, en pierre, en bronze, existent où le «potier du<br />

roi» aux poses diverses est affublé d’attributs rappelant les différentes facettes de son génie.<br />

Héros romantique, il incarne l’artiste incompris et pauvre d’humble extraction qui finit par<br />

connaître une gloire tardive. L’artiste fut également utilisé par les hommes politiques de la III e<br />

République qui le transformèrent en héros laïc capable en son temps de refuser toute<br />

compromission religieuse. Cette admiration explique qu’il fût très présent dans les livres d’histoire<br />

de l’école primaire durant tout le XIX e siècle et jusqu’aux années 60 du XX e siècle.<br />

Alexandre-EvaristeFRAGONARD, Bernard Palissy brûlant les<br />

tables et le plancher de sa maison, 1829.<br />

6<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

ETUDE DE QUELQUES POTERIES VERNISSÉES<br />

DU MUSÉE<br />

LES POTERIES VERNISSÉES DU MUSÉE XVI E -XVII E SIÈCLES<br />

Plat à «rustiques figulines»<br />

Attribué à Bernard Palissy<br />

Deuxième moitié du XVIe siècle.<br />

L : 67 cm, l : 32 cm<br />

ADL : 7605<br />

Ce plat présente un fond bleu irrégulier sur lequel sont<br />

disposés plantes et petits animaux en relief. On remarque<br />

au centre un serpent gris et autour du bassin des<br />

écrevisses, des coquillages, des grenouilles disposés<br />

dans un environnement de fougères et de plantes.<br />

Les couleurs: bleu, vert, blanc, gris<br />

La composition complexe du décor où s’entremêlent<br />

végétaux et animaux est tout à fait caractéristique des<br />

productions de Bernard Palissy. S’il n’est pas assuré qu’il<br />

soit l’auteur de ce plat, cette pièce est néanmoins un<br />

bon exemple de ces «rustiques figulines» qu’il inventa<br />

ainsi que le montre son livre Discours admirables dans<br />

les années 1555. Bien que décrivant le long travail qu’il dut accomplir pour trouver la glaçure<br />

plombifère colorée qui caractérise son œuvre, il ne dévoile pas ses secrets de fabrication et on<br />

ne sait de façon précise comment il procédait. Il existe une dizaine de bassins ovales à décor<br />

naturaliste comme celui du musée <strong>Adrien</strong> <strong>Dubouché</strong>, que l’on peut lui attribuer avec certitude.<br />

Les fouilles réalisées en 1985 ont livré des fragments d’aiguière, de salière, de coupe et de<br />

tasse.<br />

Plat : «La Nymphe de Fontainebleau»<br />

Attribué à Bernard Palissy,<br />

Deuxième moitié du XVI e siècle<br />

L : 50,8 cm l : 31,8 cm<br />

ADL 7595<br />

Ce plat représentant la nymphe de<br />

Fontainebleau, est attribué traditionnellement à<br />

Bernard Palissy. En réalité il s’agit probablement<br />

d’une oeuvre provenant soit de l’atelier parisien<br />

des fils de Bernard Palissy, soit de l’atelier de<br />

Fontainebleau, atelier qui exerça son activité<br />

entre 1570 et 1620.<br />

Il montre au centre une femme nue allongée dans l’herbe; elle est accoudée à une urne d’où<br />

s’écoule de l’eau et près d’elle se tient un chien. Le corps est légèrement en relief.<br />

Les couleurs : blanc, bleu, vert.<br />

Le sujet est tiré d’une gravure commencée par Pierre Milan et achevée par René Boyvin en<br />

1554, d’après une peinture de Rosso Fiorentino pour la galerie de Fontainebleau et d’une<br />

sculpture perdue figurant la nymphe de Fontainebleau sous forme de Diane se reposant de la<br />

chasse et versant l’eau d’une urne.<br />

7<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Le sujet est à mettre en rapport avec la légende qui circulait sur le nom de Fontainebleau : au<br />

cours d’une partie de chasse le chien Bliaud aurait découvert une fontaine et aurait ainsi donné<br />

son nom au site.<br />

Le plat témoigne des contacts entre les arts<br />

pendant cette période. La gravure permet en<br />

effet la diffusion de thèmes iconographiques<br />

et de styles esthétiques nouveaux. Le sujet de<br />

la nymphe associée à Diane déesse<br />

chasseresse, connut un immense succès<br />

pendant la Renaissance parce que la<br />

Pierre Milan et René Boyvin, Nymphe de Fontainebleau,<br />

d’après Rosso Fiorentino, 1554.<br />

mythologie antique était redécouverte et<br />

Paris, Bibliothèque Nationale de France, département appréciée dans les milieux de la cour mais<br />

des Estampes.<br />

aussi parce que c’était le nom de la maîtresse<br />

du roi Henri II.<br />

On voit ici comment le nu féminin mythologique ou allégorique pénètre dans le décor des<br />

objets d’art. Ce plat, à la fois par son titre et son inspiration, est à rattacher à l’École de<br />

Fontainebleau où travaillèrent plusieurs artistes italiens dont Le Primatice et Le Rosso qui<br />

firent du palais royal un laboratoire de thèmes et de formes artistiques nouvelles largement<br />

inspirés de l’Italie et diffusés grâce à la gravure dans tous les arts décoratifs.<br />

Coupe ovale à cinq alvéoles<br />

Manerbe?<br />

Début du XVII e siècle<br />

L: 20 cm l : 10 cm<br />

ADL 7596<br />

Ce plat présente quatre cavités ovales réparties autour<br />

d’une alvéole centrale de plus grande dimension.<br />

Quatre masques de couleur crème complètent le décor<br />

obtenu par le simple jeu des glaçures plombifères de<br />

couleurs différentes (rouge et vert). Cette coupe<br />

appartient au groupe de poteries vernissées dites de<br />

la suite de Palissy. En effet, si Bernard Palissy est<br />

l’inventeur des «rustiques figulines», il réalisa aussi<br />

des poteries vernissées «jaspées» qui par le jeu des<br />

glaçures polychromes ou des différentes couleurs<br />

d’argile, cherchaient à imiter les pièces de vaisselle<br />

réalisées dans le jaspe. La vaisselle «jaspée» de<br />

Bernard Palissy lui assura ses premiers succès comme<br />

il l’explique lui même dans Les discours admirables: «après avoir découvert le moyen de faire<br />

quelques vaisseaux de divers esmaux entremeslez en manière de jaspe cela m’a nourri quelques<br />

années». Par la suite et encore au début du XVII e siècle ce type de céramique continua à être<br />

produite notamment par les ateliers de Manerbe et ceux du Pré-d’Auge en Normandie.<br />

8<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Bassin : «Le baptême du Christ»<br />

Atelier de Fontainebleau dit d’Avon vers 1600 (?)<br />

L : 27,5 cm ; l : 22cm<br />

ADL 161<br />

Ces sujets empruntés à l’Ancien ou au Nouveau Testament connurent un grand succès en<br />

France dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe Le Christ est situé au centre de la scène, les pieds dans l’eau<br />

de la rivière tandis qu’à sa gauche se tient saint Jean-Baptiste<br />

qui procède au baptême. A sa droite, on distingue un troisième<br />

personnage. La scène terrestre est sommée de nuées célestes<br />

au centre desquelles se trouve la colombe.<br />

Couleurs : vert clair, bleu pâle, marron et quelques touches<br />

de jaune.<br />

Ce bassin appartient au groupe des poteries sigillées à sujets<br />

religieux qui furent fabriquées soit à Fontainebleau, soit dans<br />

le pays d’Auge dans les années 1590-1620 et qui sont donc<br />

attribuées aux suiveurs de Bernard Palissy. Appartiennent au<br />

même groupe, les coupes ou les bassins orné de sujets<br />

comme la Décollation de saint Jean-Baptiste (ADL 7586), le<br />

Jugement de Salomon (ADL 7594), le Sacrifice d’Isaac (ADL<br />

159) ainsi que la Création d’Eve (ADL7592).<br />

siècle dans tous les arts<br />

décoratifs ( tapisseries, décors de meubles, majoliques, émaux peints). La plupart des scènes<br />

dérivent en effet des vignettes réalisées par Bernard Salomon pour illustrer les Quadrins<br />

historiques de la Bible publiés à Lyon en 1553, ou les Figures du Nouveau Testament, ouvrage<br />

publié également à Lyon par Jean de Tournes en 1554 .<br />

Coupe : «La Création d’Eve»<br />

Atelier de Fontainebleau dit d’Avon<br />

Fin du XVI e siècle ?<br />

L : 24,5 cm ; l : 20 cm<br />

ADL : 7592<br />

Au centre du plat Adam nu et allongé regarde Eve, qui conformément au texte de la Genèse,<br />

naît d’une de ses côtes. Participe à cette naissance, Dieu représenté sous les traits d’un<br />

personnage âgé et barbu vêtu d’une longue robe. Les couleurs utilisées font partie de la palette<br />

de ce type de céramique, soit des verts et des bleus très doux, ainsi que des jaunes et des<br />

gris.<br />

La scène est tirée d’une vignette réalisée par Bernard Salomon pour illustrer les Quadrins<br />

historiques de la Bible publiés à Lyon en 1553.<br />

Cette coupe présente un bord évasé avec décor de palmettes et de demi-rosaces.<br />

9<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Plat ovale : «Henri IV»<br />

Atelier de Fontainebleau dit d’Avon<br />

Vers 1602-1610.<br />

L: 33 cm ; l : 27 cm<br />

ADL 7603<br />

Ce plat est orné de neuf personnages<br />

en léger relief tandis que l’aile<br />

comprend des godrons et des motifs<br />

floraux stylisés. Il représente Henri IV,<br />

sa femme Marie de Médicis, le dauphin<br />

(le futur Louis XIII) en habit blanc au<br />

premier plan à gauche sur les genoux<br />

de sa gouvernante Madame de<br />

Montglatet.<br />

Un deuxième enfant plus âgé, César Vendôme, le fils légitimé d’Henri IV et de sa défunte<br />

maîtresse Gabrielle d’Estrées, est placé debout à la gauche de son père. Derrière ce groupe<br />

central, se tiennent quatre gentilshommes, aux attitudes variées. Ce plat montre la famille<br />

royale après la naissance du dauphin (1602) dans une attitude familière. La présence des<br />

deux fils, l’un légitime et héritier de la couronne, l’autre illégitime mais vivant aux côtés de son<br />

frère, donne l’image d’un roi bon père de famille et fier de sa descendance. Image de<br />

«propagande», elle constitue un manifeste de la pérennité dynastique et veut montrer qu’après<br />

les Valois sans descendants directs, la dynastie des Bourbons peut se perpétuer grâce à la<br />

naissance du dauphin.<br />

La source de cette œuvre est un tableau de François Quesnel gravé par Léonard Gaultier en<br />

1602. (gravure)<br />

Ce plat témoigne aussi de l’activité dans les années 1590-1620 d’ateliers de poteries vernissées<br />

qui utilisaient les techniques mises au point par Bernard Palissy de nombreuses années<br />

auparavant. Le plat du musée n’est pas un exemplaire unique puisqu’on en connaît sept autres.<br />

Il semble provenir de l’atelier contemporain de Fontainebleau. Ce dernier, situé dans le château,<br />

protégé par Henri IV et fréquenté par le jeune dauphin, témoigne de l’intérêt persistant de la<br />

cour pour ces pièces de vaisselle d’apparat qui en étaient issues.<br />

Léonard Gaultier d’après François Quesnel, La famille<br />

d’Henri IV, 1602.Paris, Bibliothèque Nationale, département<br />

des Estampes.<br />

10<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Plat : Portrait de Louis XIII<br />

Atelier de Fontainebleau dit d’Avon.<br />

Après 1610<br />

L : 47cm l : 23,2cm<br />

ADL 7587<br />

Ce plat ovale de couleur bleu sombre a reçu un décor<br />

de figures moulées et sur l’aile des godrons crème<br />

alternant avec des fleurettes vertes. Au centre, on<br />

remarque sur un fond vert un portrait de Louis XIII dont<br />

on voit le buste et la tête laurée de profil. Il s’agit d’une<br />

représentation du jeune roi, ce que vient confirmer<br />

l’existence d’une inscription gravée dans la céramique<br />

: «Ludovicus XIII DG Francorum et Navarum» (Louis<br />

XIII, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre).<br />

On remarque au dessus de l’effigie la couronne royale<br />

et de part et d’autre du cartouche deux figures ailées<br />

de couleur claire tenant des palmes.<br />

La source d’inspiration de ce plat est à chercher dans les médailles et monnaies contemporaines<br />

portant le portrait du roi. D’autres céramiques ainsi ornées existent dans différents musées et<br />

font partie d’un groupe d’oeuvres à iconographie monarchique. Ainsi le musée <strong>national</strong> <strong>Adrien</strong><br />

<strong>Dubouché</strong> expose un plat de facture semblable, au décor similaire qui présente en son centre<br />

les fleurs de lys, emblème de la monarchie française (ADL 7588). Si on ne connaît pas la<br />

destination de telles oeuvres, on peut supposer qu’elles s’inscrivaient dans un contexte de<br />

glorification du pouvoir royal et il est à noter que d’autres arts comme celui des émaux peints<br />

produisaient à la même époque des objets ou des plaques ornées du portrait de Louis XIII. De<br />

plus, on sait grâce aux dernières fouilles que la tradition des portraits en terre cuite inspirés de<br />

médailles en bronze, remontait à Bernard Palissy puisque une vingtaine de représentations de<br />

rois ou de princes européens inspirées de médailles datant des années 1549-1556, ont été<br />

retrouvées à proximité de son atelier des Tuileries à Paris. Ces différents médaillons étaient<br />

utilisés pour décorer des plats.<br />

Épi de faîtage<br />

Atelier du pays d’Auge<br />

Première moitié du XVII e siècle<br />

H :1, 48 m<br />

ADL 8737<br />

Deux ateliers normands, le Pré-d’Auge et Manerbe, ont fabriqué aux XVI e et XVII e<br />

siècles des céramiques architecturales. Elles étaient destinées à orner les colombiers<br />

seigneuriaux ou les toits des manoirs.<br />

Trois éléments reliés par une tige de fer invisible composent celui-ci : une base<br />

carrée ornée, une partie centrale cylindrique ayant une forme de vase, une partie<br />

sommitale plus mince surmontée d’un nid de pélican. On remarque l’ornementation<br />

naturaliste, pommes de pin, fleurs, feuilles et fruits. A ce décor il faut ajouter la<br />

présence de masques de chérubins situés à la base et dans la partie centrale. La<br />

technique, - la terre cuite vernissée, c’est -à - dire couverte d’un émail plombifère -,<br />

et l’ornementation - plantes et animaux -, rappellent et suggèrent l’influence de Bernard<br />

Palissy. Dans la première moitié du XVII e siècle, deux familles, les Bocage et les<br />

Vattier, dominent une production qui devint alors très abondante. Cette œuvre<br />

constitue un des plus beaux témoignages de l’activité d’ateliers qui produisirent aussi<br />

des céramiques (notamment des plats) à motifs historiés.<br />

11<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

LES POTERIES VERNISSÉES DU MUSÉE AU XIX E SIÈCLE<br />

Grand bassin rustique<br />

Charles-Jean Avisseau<br />

vers 1853-1855<br />

Poterie vernissée<br />

L : 51,5cm l : 20cm<br />

Dépôt du musée <strong>national</strong> de la Renaissance,<br />

Château d’Ecouen<br />

Ce grand plat est représentatif des oeuvres<br />

d’Avisseau et de sa dette envers Palissy. La<br />

composition claire, la forme même du plat<br />

relèvent de l’inspiration <strong>palissy</strong>ste. Il en est de<br />

même des motifs ornementaux très riches et<br />

réalistes : une rainette, un serpent, une<br />

grenouille, une couleuvre sont disposés dans une végétation exubérante où l’on distingue des<br />

feuilles de fougère et de chêne. Ce plat est cependant par nombre d’aspects une création<br />

originale : les couleurs - les verts, les bruns et les ors - appartiennent en propre à la palette<br />

d’Avisseau et sont peu présentes chez Palissy. De plus, les dimensions de l’objet et l’aspect<br />

sculptural de l’ensemble sont éloignés des modèles du XVIe siècle.<br />

Tige de pavot<br />

Caroline Avisseau<br />

Faïence émaillée<br />

Vers 1865<br />

L : 22,4 cm<br />

ADL 7656.<br />

Plat<br />

Georges Pull<br />

Poterie vernissée<br />

Milieu du XIX e siècle<br />

L : 43 cm l : 37 cm<br />

ADL 7646<br />

Caroline Avisseau (1819-1882) a réalisé ici une pièce<br />

décorative composée de feuilles aux nuances vertes et<br />

jaunes au sein desquelles on remarque une grosse fleur<br />

blanche de pavot. Fille de Charles-Jean, elle travailla aux<br />

côtés de son père et de son frère Édouard (1831-1911).<br />

Elle était surtout spécialisée dans le modelage de motifs<br />

floraux et semble avoir été reconnue comme une artiste<br />

à part entière puisqu’elle avait une petite clientèle<br />

personnelle. Cette œuvre fut exposée à l’Exposition<br />

universelle de 1867, où elle fut achetée par souscription<br />

par <strong>Adrien</strong> <strong>Dubouché</strong>.<br />

Ce plat bleu foncé montre en son centre un gros lézard vert<br />

entouré de feuilles, de serpents dont un borde le plat tandis qu’un<br />

autre est enroulé sur lui même. Des coquillages blancs<br />

complètent ce décor en relief. Comme Bernard Palissy, Pull<br />

moulait plantes et animaux d’après nature. Il utilisait comme lui<br />

la technique de la poterie vernissée et il a souvent réalisé des<br />

copies de ses oeuvres. Il se différencie cependant de son maître<br />

par l’usage de couleurs plus denses, moins subtiles et plus<br />

contrastées.<br />

12<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Coupe au serpent<br />

Atelier Lesme, Limoges<br />

Porcelaine<br />

Vers 1850<br />

D : 13,9 cm H : 2,5 cm<br />

ADL 2504<br />

Cette porcelaine est ornée d’un serpent enroulé<br />

situé au centre de la composition autour duquel<br />

on remarque un décor végétal comprenant des<br />

mousses et des feuilles. Ce décor est<br />

nettement d’inspiration <strong>palissy</strong>ste. Mais le<br />

traitement est tout différent car cette coupe est<br />

entièrement dorée. En cela elle s’éloigne des<br />

poteries vernissées de la Renaissance qui<br />

n’ont jamais été décorées à l’or.<br />

Statue de Bernard Palissy<br />

Manufacture Gille, Paris<br />

Porcelaine<br />

1867<br />

H : 1m 90<br />

Il s’agit d’une statue en biscuit, grandeur nature de près de deux mètres<br />

de hauteur. Il existe un autre exemplaire exactement semblable et<br />

plusieurs autres à partir du même modèle en faïence polychrome.<br />

Le héros est représenté en costume de gentilhomme du temps d’Henri<br />

IV, la tête légèrement penchée, plongé dans ses recherches. Ses<br />

gestes et la position de ses mains semblent indiquer qu’il vient de<br />

faire une découverte. Derrière lui un petit four rond sur lequel sont<br />

posés des livres, rappelle son travail d’artisan ainsi que son œuvre<br />

d’écrivain.<br />

Cette statue présentée à l’Exposition universelle de 1867 participe<br />

par sa taille et son iconographie à la célébration de ce héros <strong>national</strong><br />

si populaire.<br />

13<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

CARTE<br />

DOCUMENTS<br />

Les ateliers de poterie vernissée en France XVI e -XIX e siècles<br />

REPÈRES CRHONOLOGIQUES (LA VIE DE BERNARD PALISSY)<br />

GLOSSAIRE<br />

ANNEXES<br />

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES<br />

14<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Légende<br />

CARTE<br />

LES ATELIERS DE POTERIES VERNISSÉES EN FRANCE, XVI E -XIX E SIÈCLES<br />

Les lieux où vécut et travailla Bernard Palissy<br />

Les ateliers de poteries vernissées à la fin du XVI e siècle et au début du XVII e siècle<br />

Les ateliers de rustiques figulines inspirées de Bernard Palissy au XIX e siècle<br />

15<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

REPÈRES CHRONOLOGIQUES<br />

REPÈRES CHRONOLOGIQUES DE LA VIE DE BERNARD PALISSY DANS SON CONTEXTE HISTORIQUE ET RELIGIEUX<br />

(D’APRÈS BERNARD PALISSY, MYTHE ET RÉALITÉ, SAINTES, 1990).<br />

* en gras les événements de la vie de Palissy, en écriture standard les événements historiques<br />

contemporains.<br />

1510 Date présumée de la naissance de Bernard Palissy en Agenais<br />

1515 Avènement de François I er<br />

1530 Premiers voyages dans le sud-ouest<br />

1539 Il est établi à Saintes après son mariage ; début de ses recherches sur les émaux.<br />

1541 Calvin à Genève<br />

1543 Il est chargé de lever le plan des îles et marais salants de Saintonge.<br />

1545 Début du Concile de Trente.<br />

1546 Mort de Luther<br />

1546 Rencontre Philibert Hamelin venu prêcher la Réforme en Saintonge.<br />

1547 Mort de François I er. Avènement d’Henri II.<br />

1548 Anne de Montmorency vient en Saintonge pour réprimer la révolte de la gabelle.<br />

Rencontre probable d’Anne de Montmorency avec Bernard Palissy.<br />

1549 Bernard Palissy commence à vivre de son travail après avoir trouvé le moyen de réaliser<br />

des émaux jaspés.<br />

1550 Il travaille à la réalisation des «pièces rustiques».<br />

1555 Montmorency lui commande «une grotte rustique». Le roi lui achète un bassin rustique.<br />

1556 Hamelin fonde une église protestante à Saintes.<br />

1557 Palissy intervient en vain pour éviter la condamnation d’Hamelin. Hamelin est brûlé vif.<br />

1558 Le parlement de Guyenne décide de son arrestation mais elle ne semble pas avoir eu<br />

lieu.<br />

1559 Mort d’Henri II. Avènement de François II<br />

1560 Mort de François II. Avènement de Charles IX. Régence de Catherine de Médicis.<br />

16<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

1561 Il participe aux assemblées protestantes à Saintes<br />

1562 Première guerre de Religion. Bernard Palissy est fait prisonnier à la conciergerie de<br />

Bordeaux. Il demande la protection du duc de Montmorency.<br />

1563 Il est libéré. Il prend le titre d’ «Inventeur des rustiques figulines du Roy». Publication<br />

de «Architecture et Ordonnance» et de «Recepte véritable» chez Berton à La Rochelle.<br />

1564 Mort de Calvin. Naissance de Galilée.<br />

Il reçoit une somme de cent livres en tant qu’ «Architecte des grottes figulines de<br />

Monseigneur le Connestable».<br />

1565 Catherine de Médicis et Charles IX visite la Saintonge.<br />

Date présumée de la commande de la grotte des Tuileries par Catherine de Médicis lors<br />

de son passage à Saintes.<br />

1567 Deuxième guerre de Religion. Mort de Montmorency.<br />

Il s’installe à Paris.<br />

1569 Troisième guerre de Religion.<br />

1570 Il reçoit trois paiements pour les travaux de la grotte des Tuileries qu’il effectue avec<br />

ses deux fils.<br />

1572 Quatrième guerre de Religion. Massacre de la Saint-Barthélémy.<br />

Travaille à la grotte des Tuileries. Se réfugie à Sedan après la Saint-Barthélémy.<br />

1573 Mariage de sa fille.<br />

1574 Mort de Charles IX. Avènement d’Henri III.<br />

1575 Cinquième guerre de Religion.<br />

Donne procuration à son fils pour gérer son atelier de Sedan. Organise trois conférences<br />

à Paris.<br />

1576 Abjuration d’Henri IV.<br />

1580 Il publie à Paris les «Discours admirables».<br />

1585 Les Huguenots doivent abjurer ou quitter le royaume.<br />

1586 Il est emprisonné pour raisons religieuses.<br />

1587 Il est relaxé.<br />

1588 De nouveau arrêté, il est emprisonné à la Conciergerie puis à la Bastille.<br />

1589 Mort de Catherine de Médicis. Assassinat d’Henri III. Avènement d’Henri IV.<br />

1590 Il refuse d’abjurer sa foi protestante et meurt à la Bastille.<br />

17<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

TEXTES<br />

Extraits des Discours Admirables<br />

La célébrité de B.P. est en grande partie attribuable à ses écrits. Ces extraits des «Discours<br />

admirable de l’art de la terre «rendent compte des difficultés rencontrées par Bernard Palissy<br />

dans l’invention des «rustiques figulines». Présenté sous la forme d’un dialogue entre un maître<br />

et son élève, l’ouvrage montre les différentes étapes de la création de la poterie vernissée<br />

mais sans véritable ordre chronologique ou thématique. Il montre aussi le foisonnement et le<br />

caractère touffu et parfois confus du discours de Bernard Palissy. En cela il est révélateur des<br />

façons de penser et de s’exprimer des hommes de la Renaissance qui ne construisent pas<br />

d’exposé rationnel. Il montre également que si Bernard Palissy exprime ses souffrances mais<br />

aussi sa foi (qui lui permet dans l’adversité de continuer son œuvre durant de longues années),<br />

il ne dévoile rien de ses secrets et recettes de fabrication.<br />

“ Il y a vingt-cinq ans passés 1 qu’il me fut montré une coupe de terre tournée et émaillée d’une<br />

telle beauté que dès lors j’entrai en dispute avec ma propre pensée en me remémorant plusieurs<br />

propos qu’aucuns m’avaient tenus en se moquant de moi lorsque je peignais les images 2 (…).<br />

Dès lors sans avoir égard que je n’avais nulle connaissance des terres argileuses, je me mis à<br />

chercher les émaux 3 , comme un homme qui tâte en ténèbres. Sans avoir entendu de quelles<br />

matières se faisaient les dits émaux, je pilais en ces jours-là de toutes les matières que je<br />

pouvaient penser qui pourraient faire quelques chose et les ayant pilées et broyées, j’achetais<br />

une quantité de pots de terre et après les avoir mis en pièces, je mettais en écrit à part les<br />

drogues que j’avais mis sur chacune d’icelle, pour mémoire ; puis ayant fait un fourneau à ma<br />

fantaisie, je mettais cuire les dites pièces pour voir si mes drogues pourraient faire quelques<br />

couleurs de blanc : car je ne cherchais autre émail que le blanc : parce que j’avais ouï dire que<br />

le blanc était le fondement de tous les autres émaux. Or parce que je n’avais jamais vu cuire<br />

terre ni ne savais à quel degré de feu le dit esmail se devait fondre, il m’était impossible de<br />

pouvoir rien faire par ce moyen même si mes drogues avaient été bonnes, parce que une fois<br />

la chose avait trop chauffé et autrefois trop peu et quand les dites matières étaient trop peu<br />

cuites ou brûlées, je ne pouvais rien juger de la cause pourquoi je ne faisais rien de bon, mais<br />

en donnais le blâme aux matières, combien que quelque fois la chose se fut peut-être trouvée<br />

bonne.(…) Touchant les autres couleurs je ne m’en mettais en peine ; ce peu d’apparence que<br />

je trouvais me fit travailler pour chercher ledit blanc deux ans outre le temps susdit durant<br />

lesquels deux ans je ne faisais qu’aller et venir aux verreries proches pour parvenir à mes<br />

intentions. Dieu voulut qu’ainsi que je commençais à perdre courage et que pour le dernier<br />

coup je m’étais transporté à une verrerie ayant avec moi un homme chargé de plus de trois<br />

cents sortes d’épreuves 4 , il se trouva une des dites épreuves qui fut fondue dedans quatre<br />

heures après avoir été mise au fourneau, laquelle épreuve se trouva blanche et polie de sorte<br />

que me causa une joie telle que je pensais être devenue nouvelle créature 5 . (…) Je fus si<br />

grand bête en ces jours là que soudain que j’eus fait le dit blanc que était singulièrement beau,<br />

je me mis à faire des vaisseaux de terre 6 , ayant employé sept ou huit mois à faire les dits<br />

vaisseaux, je me pris à ériger une fourneau 7 semblable à ceux des verriers lequel je bâtis avec<br />

un labeur indicible ; (…) Puis au lieu de me reposer de mes labeurs passés, il me fallut travailler<br />

l’espace de plus d’un mois, nuit et jour, pour broyer les matières desquelles j’avais fait ce beau<br />

blanc au fourneau des verriers.<br />

1 Sans doute vers 1539-1540<br />

2 Cette phrase montre que Bernard Palissy a vu très probablement une majolique c’est à dire une faïence<br />

italienne (voir lexique)<br />

3 Il s’agit d’un enduit vitrifiable synonyme de vernis ou de glaçure.<br />

4 Ce sont des essais<br />

5 On place cette découverte vers 1545<br />

6 Vaisseau : pièces de vaisselle bassin ou plat par exemple<br />

7 Fourneau : four<br />

18<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Quand j’eus ainsi composé mon émail, je fus contraint d’aller encore acheter des pots afin<br />

d’éprouver ledit émail, d’autant que j’avais perdu tous les vaisseaux que j’avais faits et ayant<br />

couvert les dites pièces dudit émail, je les mis dans le fourneau, continuant toujours le feu en<br />

sa grandeur. Mais sur cela il me survint un autre malheur lequel me donna grande fâcherie, qui<br />

est que le bois m’ayant failli, je fus contraint brûler les estapes 1 qui soutenaient les tailles de<br />

mon jardin, lesquelles étant brûlées, je fus contraint brûler les tables et plancher de la maison<br />

afin de faire fondre la seconde composition 2 . (…)<br />

Ils me survinrent d’autres fautes et accidents tels que quand j’avais fait une fournée, elle se<br />

trouvait trop cuite et aucune fois trop peu et tout perdu par ce moyen. J’étais si nouveau que je<br />

ne pouvais discerner du trop ou du peu ; aucune fois ma besogne était cuite sur le devant et<br />

point cuite à la partie de derrière : l’autre après que je voulais obvier à tel accident, je faisais<br />

brûler le derrière et le devant n’était point cuit : aucune fois il était cuit à dextre 3 et brûlé à<br />

senestre 4 , aucune fois mes esmaux étaient mis trop clairs et autrefois trop épais que me causait<br />

de grandes pertes, aucune fois que j’avais dedans le four diverses couleurs d’émaux, les uns<br />

étaient brûlés avant que les autres fussent fondus. Bref j’ai ainsi bâtelé 5 l’espace de quinze ou<br />

seize ans. Quand j’avais appris à me donner garde d’un danger, ils m’en survenait un autre,<br />

lequel je n’eusse jamais pensé. Durant ces temps là je fis plusieurs fourneaux lesquels<br />

m’engendraient de grandes pertes. Enfin je trouvais moyen de faire vaisseaux de divers émaux<br />

entremêlés en manière de jaspe 6 : cela m’a nourri quelques ans 7 . Quand j’eus inventé le moyen<br />

de faire des pièces rustiques 8 , je fus en grand peine. Car ayant fait un certain nombre de<br />

bassins rustiques et les ayant fait cuire, mes émaux se trouvaient, les uns beaux et bien fondus,<br />

autre mal fondus, autres étaient brûlés à cause qu’ils étaient composés de diverses matières<br />

qui étaient fusibles à divers degrés ; le vert des lézards était brûlé avant que la couleur des<br />

serpents fut fondue, aussi la couleur des serpents, écrevisses, tortue et cancres était fondue<br />

avant que le blanc eut reçu quelque beauté. Toutes ces fautes m’ont causé un tel labeur et<br />

tristesse d’esprit, qu’auparavant que j’ai rendu mes émaux fusibles à un mesme degré de feu,<br />

j’ai cru entrer jusqu’à la porte du sépulchre 9 . (…)<br />

Les émaux de quoi je fais ma besogne, sont faits d’étain, de plomb, de fer, d’acier, d’antimoine,<br />

de saphre, de cuivre, d’arène, de salicort, de cendre gravelée, de litarge, de pierre de Périgord 10 .<br />

Bernard Palissy, Discours admirable de l’art de la terre, 1580, extraits de la réédition datant de<br />

1863. Avant-propos de Gustave Reuilliod, Genève, 1863.<br />

1 Il s’agit de tuteurs en bois que l’on utilise pour maintenir droit les jeunes arbres.<br />

2 Cet épisode bien connu du mobilier brûlé se situe vers 1547.<br />

3 A droite<br />

4 A gauche<br />

5 Cette expression est synonyme de : « j’ai ainsi cherché».<br />

6 Le jaspe est une pierre précieuse caractérisée par ses marbrures.<br />

7 C’est sans doute vers 1549 quil réalisa les premières pièces jaspées.<br />

8 C’est vers 1555 qu’il réalisa les premières rustiques figulines.<br />

9 C’est-à-dire jusqu’à la porte du tombeau.<br />

10 Bernard Palissy cite ici tous les éléments qui entrent dans la composition des émaux tel que «l’arène» c’est-àdire<br />

le sable, le salicort ou salicorne une plante dont les cendres fournissent la soude et entre dans la fabrication<br />

des glaçures. Le litharge (monoxyde de plomb) est employé comme agent fondant dans la fabrication des<br />

émaux. L’étain opacifie les glaçures. Palissy nomme aussi les oxydes métalliques qui les colorent. L’antimoine<br />

donne la couleur jaune , le saphre ou cobalt le bleu, le cuivre le vert , le fer donne des bleus et des verts et est<br />

souvent mélangé à d’autres oxydes. Quant à la pierre de Périgord ou manganèse, elle donne le brun et le noir.<br />

19<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Bernard Palissy aux XIX e- XX e siècles<br />

Au XIX e et au début du XX e siècle de nombreux textes évoquent et vantent les mérites de<br />

Palissy. Ainsi Lamartine en 1852 analyse ses écrits :<br />

« Ces feuilles éparses, longtemps oubliées enfin recueillies, forment deux volumes, véritables<br />

trésors de sagesse humaine, de piété divine, de génie éminent, de naïveté, de force et de<br />

couleur, de style. Il est impossible après les avoir lus de ne pas proclamer ce pauvre ouvrier<br />

d’argile un des plus grands écrivains de la langue française. Montaigne ne le dépasse pas en<br />

liberté, Jean-Jacques Rousseau en sève, La Fontaine en grâce, Bossuet en énergie lyrique. Il<br />

rêve, il médite, il pleure, il décrit et il chante comme eux». Lamartine, Le civilisateur ou les<br />

Hommes illustres, 1852.<br />

Les livres scolaires font de Bernard Palissy une figure exemplaire comme en témoigne cet<br />

extrait daté de 1906 :<br />

«Notre grand Bernard Palissy appartenait à une famille pauvre. Il dut apprendre un métier pour<br />

vivre. Il se fit peintre-vitrier. Mais tout en travaillant à poser ses vitraux aux fenêtres des églises,<br />

il se disait : «je voudrais bien savoir comment font ces Italiens qui fabriquent des faïences<br />

émaillées si belles que jamais on n’en a vu de pareilles en France...». Il passait les jours et les<br />

nuits devant le four enflammé. Sa chemise était parfois, assure-t-il, un mois sans sécher sur<br />

lui. Malheur plus terrible! Il lui arriva de n’avoir de pain à donner à sa femme, à ses enfants qui<br />

jeûnaient. «On se moquait de moi, on me regardait comme un fou», écrit-il. Il y avait seize ans<br />

qu’il vivait ainsi quand il trouva l’émail. Il avait égalé les grands artistes italiens!» Histoire de<br />

France. Cours élémentaire, Delagrave, Paris, 1906.<br />

20<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

René Boyvin<br />

Léonard Gaultier<br />

Pierre Milan<br />

Bernard Salomon<br />

Wenzel Jamnitzer<br />

Primatice<br />

ELÉMENTS BIOGRAPHIQUES SUR LES GRAVEURS CITÉS<br />

DANS LE TEXTE<br />

Ce graveur né à Angers vers 1525 s’installa à Paris en 1545. On pense qu’il fut peut-être<br />

l’élève de Fantuzzi. Il entra en contact avec Pierre Milan qui fut sans doute son élève et il<br />

termina certaines de ses oeuvres après la mort de ce dernier. Converti au protestantisme, il fut<br />

emprisonné peu de temps en 1569 mais n’interrompit jamais ses activités. Il travaillait encore<br />

en 1580 et semble avoir vécu jusqu’au début du XVII e siècle. Il grava entre autres les oeuvres<br />

de Léonard Thiry.<br />

Né à Mayence en 1561, il vint jeune en France et est considéré comme un artiste français. On<br />

pense qu’il fut l’élève d’Etienne Delaune. Il meurt à Paris en 1641. Son oeuvre fut considérable<br />

mais il est surtout connu pour avoir gravé de très nombreux portraits des rois Henri IV, Marie de<br />

Médicis et Louis XIII, ainsi que ceux des grands seigneurs du début du XVII e siècle.<br />

On ignore presque tout de ce graveur. On sait qu’il fut graveur d’estampes et de monnaie et<br />

qu’il travaillait à Paris. Son activité est connue pour la période 1542-1556. Il semble être le plus<br />

important buriniste parisien de cette période. Il a gravé les oeuvres des peintres de Fontainebleau<br />

et notamment du Rosso.<br />

Né vers 1506-1510 à Lyon, c’est dans cette ville qu’il passa une grande partie de sa vie et c’est<br />

là qu’il meurt vers 1560. Ce graveur est surtout connu pour avoir illustré en 1553, les Quadrins<br />

historiques de la Bible, puis la Bible figurée, et en 1557-1558, les Métamorphoses d’Ovide.<br />

Ces ouvrages furent publiés chez Jean de Tournes à Lyon. Ces gravures eurent un immense<br />

succès dans tous les arts décoratifs en France, mais aussi en Italie où elles influencèrent le<br />

décor de nombre de majoliques.<br />

NOTES BIOGRAPHIQUES D’ARTISTES CITÉS DANS LE<br />

TEXTE<br />

Né en 1508 à Vienne et mort à Nuremberg en 1585, il a travaillé essentiellement à Nuremberg.<br />

Il fut le plus grand orfèvre allemand de la Renaissance et il exécuta de nombreuses commandes<br />

pour l’empereur, la noblesse et la haute bourgeoisie. Techniquement il utilisa une machine à<br />

estamper et il moulait sur le vif reptiles et insectes.<br />

Né en 1504 à Bologne, mort à Paris en 1570.<br />

Influencé par Raphaël, ce peintre reçut sa première formation à Bologne puis devint l’élève de<br />

Jules Romain aux côtés duquel il travailla au palais du Té à Mantoue, entre 1526 et 1530. C’est<br />

en 1532 qu’il fut appelé à Fontainebleau par François I er . Il y retrouva son compatriote Le<br />

Rosso et il fut chargé entre 1534 et 1537 du décor de la chambre du roi et de la chambre de la<br />

reine. En 1540 il partit sur ordre du roi en Italie pour réaliser des moulages des plus célèbres<br />

antiques. A son retour il devint le chef de l’École de Fontainebleau et il orna l’appartement des<br />

bains (détruit depuis) puis la galerie d’Ulysse. Primatice réalisa aussi de nombreux projets de<br />

décor pour les fêtes et pour les arts décoratifs.<br />

21<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

Son influence fut considérable et s’exerça grâce à la gravure qui permit la diffusion de ses<br />

dessins et de ses peintures. Avec le Rosso il introduisit le style maniériste en France.<br />

Né à Florence en 1594, il mourrut à Paris en 1541. Formé dans l’atelier d’Andréa del Sarto il fut<br />

marqué cependant par l’œuvre de Dürer et surtout par celle de Michel Ange.<br />

A partir de 1524 il s’installa à Rome où il rencontra des artistes maniéristes tels que le Parmesan<br />

ou Benvenuto Cellini. Après le sac de la ville en 1527, il quitta Rome et séjourna dans plusieurs<br />

villes d’Italie avant d’être appelé par François Ier Rosso Fiorentino dit Le Rosso ou Maître Roux<br />

à Fontainebleau en 1530. Il fut chargé par le<br />

roi d’exécuter les décors peints du château de Fontainebleau et il inventa notamment dans la<br />

galerie un type d’ornement combinant fresques et décors en relief stuqué caractéristique de ce<br />

que l’on appela l’École de Fontainebleau. Après sa mort ce fut son compatriote Le Primatice<br />

avec lequel il avait collaboré qui lui succéda à la tête du chantier de Fontainebleau.<br />

Quesnel<br />

Né à Edimbourg en 1543, il mourrut à Paris en 1619. Il réalisa de nombreux portraits des rois<br />

Henri III et Henri IV ainsi que des membres de la cour.<br />

22<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

GLOSSAIRE<br />

École de Fontainebleau<br />

Email<br />

Faïence<br />

Glaçure<br />

Jaspé<br />

Maniérisme<br />

Poterie vernissée<br />

L’expression désigne le château de Fontainebleau comme un des principaux foyers artistiques<br />

de la Renaissance en Europe à partir duquel se diffusa une nouvelle esthétique. En effet pour<br />

décorer son palais François I er fit venir de nombreux artistes italiens tels que les peintres et<br />

stucateurs Le Rosso, Le Primatice, Nicolo dell Abate mais aussi des orfèvres (Cellini), des<br />

graveurs (Luca Penni). La gravure fut un des vecteurs essentiels de la diffusion du nouveau<br />

style, élégante synthèse des apports italiens et de «l’esprit français».<br />

C’est un enduit vitreux opaque ou transparent.<br />

Céramique argileuse recouverte d’une glaçure à l’oxyde d’étain (glaçure stannifère), opaque,<br />

blanche ou colorée.<br />

Ce mot est synonyme d’émail quand la glaçure est stannifère (à base d’oxyde d’étain) ; elle est<br />

alors opaque qu’elle soit blanche ou colorée et synonyme de vernis quand il s’agit d’une glaçure<br />

plombifère ; elle est alors vitreuse et transparente mais si on lui ajoute des oxydes métalliques<br />

elle prend diverses couleurs.<br />

Technique qui consiste à poser sur l’argile des glaçures plombifères de différentes couleurs ;<br />

elles se mélangent à la cuisson et donnent un effet qui évoquent les marbrures du jaspe ou de<br />

l’agate.<br />

Ce terme utilisé à partir du XVIII e siècle dans un sens péjoratif, qualifie le style pictural qui<br />

succédant à la Renaissance classique, naît en Italie au début des années 1520 et se diffusa<br />

partout en Europe. Ce style se caractérise par des compositions complexes, le goût pour le<br />

bizarre mais aussi l’élégance formelle et l’effet décoratif.<br />

Céramique à base d’argile recouverte d’une glaçure plombifère que l’on appelle aussi vernis.<br />

23<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

QUESTIONNAIRE<br />

On peut étudier les objets suivants :<br />

Les plats à «rustique figuline», la Nymphe de Fontainebleau, Henri IV et sa famille, Adam et<br />

Eve et le grand bassin rustique d’Avisseau.<br />

On peut également étudier le texte de Bernard Palissy placé en annexe.<br />

LE PLAT À «RUSTIQUES FIGULINES» ( ADL 7605)<br />

- Décrivez l’objet : est-ce un plat, un bassin, une coupe?<br />

- Quelle est sa forme : ovale, rond, carré, rectangulaire?<br />

- Son décor est-il plat ou en relief?<br />

- Repérez et nommez tous les éléments du décor.<br />

- Choisissez dans ces qualificatifs celui qui convient le mieux pour décrire le décor : imaginaire,<br />

abstrait, naturaliste, géométrique<br />

- Quelles sont les couleurs utilisées ? Sont-elles réalistes?<br />

- La surface du fond de l’objet est-elle lisse ou en relief ?<br />

- L’objet est-il mat ou brillant ?<br />

LA NYMPHE DE FONTAINEBLEAU (ADL 7595)<br />

ADAM ET EVE (ADL 7592)<br />

- Décrivez la forme et le décor de cet objet.<br />

- Quels sont les points communs avec l’objet précédent ? et les différences ?<br />

- En quoi cette représentation se rattache-t-elle à l’art de la Renaissance?<br />

- Décrivez la forme de l’objet.<br />

- Étudiez le décor : la composition, les personnages et leurs attitudes, les couleurs.<br />

- En quoi ce type de céramique se rattache aux poteries vernissées de Bernard Palissy ?<br />

- En quoi s’en différencie-t-il?<br />

- Que pensez-vous du jugement suivant porté sur les céramiques appartenant au groupe de la<br />

«suite de Palissy» : «les terres sigillées n’étaient plus qu’un procédé de reproduction dévalué<br />

et provincialisé»; «la médiocrité s’était installée à la fois dans les techniques de moulage et<br />

d’émaillage, les couleurs et les compositions»?<br />

HENRI IV ET SA FAMILLE (ADL 7603)<br />

- Décrivez le plat sa forme, son décor ses couleurs.<br />

- Comment et avec qui le roi est-il représenté ?<br />

- Comment peut-on qualifier ce type de représentation ?<br />

LE PLAT DE CHARLES-JEAN AVISSEAU (dépôt du musée <strong>national</strong> de la Renaissance, Château d’Ecouen)<br />

- Comparez-le avec «la rustique figuline» (premier plat).<br />

- Quels sont les points communs et les différences?<br />

- Que pensez-vous du jugement suivant porté sur l’œuvre de Charles-Jean Avisseau par rapport<br />

à celle de Bernard Palissy : «Après quoi viendra l’ultime trahison, celles des artistes, Charles<br />

Avisseau, ses élèves et ses émules, dont les petits animaux, les coquillages, les plantes sont<br />

non plus les traces sublimées et pérennes du vivant, mais les produits d’une sculpture habile<br />

au trompe-l’œil» (Anne-Marie Lecoq, «Morts et résurrections de Bernard Palissy», Revue de<br />

l’Art, 1972, p. 31).<br />

24<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

ÉTUDE DU TEXTE DE BERNARD PALISSY<br />

- Pourquoi Bernard Palissy se lança-t-il dans ces recherches ?<br />

- Quel événement les a déclenchées ?<br />

- Quelles furent les principales étapes de ses découvertes ?<br />

- Combien de temps passa-t-il pour arriver à un résultat ? Pourquoi mit-il autant de temps ?<br />

- Quelles difficultés rencontra-t-il ?<br />

- Quels passages du texte montrent ses problèmes ?<br />

25<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES<br />

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE<br />

Amico. L.N., A la recherche du paradis terrestre. Bernard Palissy et ses continuateurs, Paris, 1996.<br />

Benezit. E, Dictionnaire critique et documentaire, des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 4ème<br />

édition, Paris, 1999.<br />

Katz Marshall P., et Lehr Robert, Palissy Ware, Nineteenth-century french ceramits from Avisseau to Renoleau,<br />

Londres, 1996<br />

Lecoq Anne-Marie, «Mort et résurrection de Bernard Palissy», Revue de l’art, n° 78, 1987, p.26-35<br />

Meslin-Perrier Chantal et Segond-Perrier Marie, Limoges deux siècles de porcelaine, Limoges, RMN, 2002.<br />

Revue de l’art n° 78 entièrement consacrée à Bernard Palissy, 1987.<br />

Salvetat A., «Rapport au nom du comité des arts chimiques et de la commission des beaux-arts appliqués à<br />

l’industrie sur les porcelaines décorées et vernissées de M.J.Lesme de Limoges» Bulletin de<br />

la Société d’encouragement pour l’industrie <strong>national</strong>e, 1853, p. 189-193.<br />

Van Lith Jean-Paul, Céramique, dictionnaire encyclopédique, Paris, 2000.<br />

Catalogue, L’école de Fontainebleau, Paris, 1972.<br />

Catalogue, Bernard Palissy, Mythe et réalité, <strong>Musée</strong> de l’Echevinage Saintes, 1990.<br />

Catalogue, Une orfèvrerie de terre, Bernard Palissy et la céramique de Saint-Porchaire, <strong>Musée</strong> <strong>national</strong> de la<br />

Renaissance, Château d’Ecouen, 1997.<br />

Catalogue, Un temps d’exubérance, les arts décoratifs sous Louis XIII et Anne d’Autriche Paris, Galerie <strong>national</strong>e<br />

du Grand Palais, RMN, 2002.<br />

Catalogue, Un bestiaire fantastique, Avisseau et la faïence de Tours ( 1840-1910), <strong>Musée</strong> de Tours, <strong>Musée</strong><br />

<strong>national</strong> <strong>Adrien</strong> <strong>Dubouché</strong> Limoges, Paris RMN, 2002.<br />

L’ŒUVRE ÉCRITE DE BERNARD PALISSY<br />

Bernard Palissy, Architecture et ordonnance de la grotte rustique de Monseigneur le duc de Montmorency, La<br />

Rochelle, Barthélemy Berton,1563.<br />

Bernard Palissy, Recepte véritable, par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et<br />

augmenter leurs thrésors, Item, ceux qui n’ont jamais eu cognoissance des lettres, pourront<br />

apprendre une Philosophie nécessaire à tous les habitants de la terre; Item, en ce livre est<br />

contenu le dessein et ordonnance d‘une ville de forteresse, la plus imprenable qu’homme ouyt<br />

jamais parler, La Rochelle, Barthélémy Berton, 1563.<br />

Bernard Palissy, Discours admirables, de la nature des eaux et fonteines, tant naturelles qu’artificielles, des<br />

métaux, des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux, avec plusieurs autres<br />

excellens secrets des choses naturelles. Plus un traité de la marne, fort utile et nécessaire<br />

pour ceux qui se mellent de l’agriculture. Le tout dressé par dialogues esquels sont introduits,<br />

la théorie et la practique, Paris, Martin le Jeune, 1580.<br />

26<br />

BERNARD PALISSY, SES SUIVEURS, SES EMULES