LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free

LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free

LES POISSONS LES POISSONS - AquaGazel - Free

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LES</strong> <strong>POISSONS</strong><br />

<strong>LES</strong> <strong>POISSONS</strong><br />

Stage AFBS : 10 Février F vrier 2007 Catherine Catherine<br />

Eric et Patrick<br />

Stage AFBS : 10 Février F vrier 2007 Catherine Catherine<br />

Eric et Patrick<br />

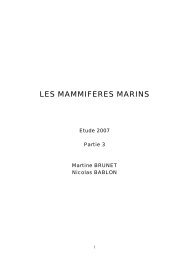

Les VERTEBRES<br />

L’ARBRE<br />

PHYLOGENIQUE<br />

Embranchement<br />

Des Vertébrés<br />

Il regroupe 7 classes bien<br />

distinctes dont 4 : les amphibiens,<br />

les reptiles, les oiseaux et les<br />

mammifères.<br />

Les 3 autres concernent les<br />

poissons présents dans toutes<br />

les eaux du globe soit<br />

Environ 30 000 espèces connues.

classification<br />

Dans la vie de tous les jours, on appelle poisson presque tous<br />

les Vertébrés aquatiques à sang froid.<br />

Ce vocable de poisson regroupe cependant 3 classes bien<br />

distinctes de Vertébrés:<br />

Agnathes (sans mâchoire) ou<br />

Cyclostomes (bouches circulaires)<br />

Chondrichtyens (cartilagineux )<br />

Ostéichtyens (osseux)<br />

Cyclostomes<br />

Ce sont les premiers poissons qui se développèrent au<br />

Cambrien (Ère primaire)<br />

Les seules espèces qui vivent encore actuellement sont les<br />

myxines et les lamproies.

Cyclostomes<br />

Très primitives, les lamproies sont des poissons sans<br />

mâchoire. Elles ne possèdent, ni écaille, ni nageoire paire,<br />

ni colonne vertébrale osseuse.<br />

Leur bouche dépourvue de mâchoire est conformée pour la<br />

succion. C’est une sorte d’entonnoir tapissé intérieurement<br />

de dents cornées.<br />

L’acquisition d’une mâchoire et de nageoires pectorales et<br />

pelviennes leur permettent d’exploiter une nouvelle niche<br />

écologique en abandonnant le mode de vie de filtreur pour<br />

celui plus actif, de prédateur de proies mobiles et plus<br />

grosses.

2 classes :<br />

Chondrichtyens (cartilagineux)<br />

Ostéichtyens (osseux)<br />

Chondrichtyens ou cartilagineux<br />

Ce sont des poissons à squelette plus développé, et fait presque<br />

entièrement de cartilage (sauf le crâne).<br />

C’est le début d’un squelette appendiculaire<br />

(846 espèces environs)<br />

2 sous-classes :<br />

- Brayodontes : chimères (holocéphales)<br />

- Élasmobranches (fentes branchiales latérales ou ventrales<br />

Requins, raies, torpilles

Chondrichtyens ou cartilagineux<br />

Photos<br />

Chondrichtyens ou cartilagineux

Ostéichtyens ou osseux<br />

Ce sont les poissons les plus évolués et les plus diversifiés<br />

(23 000 espèces environ).<br />

Leur squelette axial et appendiculaire est rendus plus robuste<br />

par les dépôts de calcium qui transforment les cartilages en<br />

os.<br />

Ostéichtyens ou osseux

Hydrozoaires : Siphonophores<br />

Siphonophores : essentiellement pélagiques et souvent pris pour des<br />

méduses, ils sont en fait des assemblages de polypes spécialisés<br />

suspendus à un ou plusieurs flotteurs remplis d’azote.<br />

Physalie ou galère portugaise, espèce connue pour la<br />

toxicité de son venin (peut être mortelle).<br />

Quelques repères sur les nageoires<br />

Une grande variabilité (présence/absence, nombre, répartition,<br />

structure) utilisée pour caractériser et classifier les poissons<br />

Nageoires impaires : Dans le plan de symétrie<br />

Dorsale, Anale et Caudale<br />

Nageoires paires : Equivalents des membres des tétrapodes<br />

Pectorales et Pelviennes (ou ventrales)<br />

Deux types de rayons :<br />

Epineux : pièce rigide unique (alcanthoptérygiens)<br />

Mous : éléments simples ou ramifiés, bout-à-bout<br />

(malacoptérygiens)

Les nageoires dorsales<br />

1, 2 ou 3 nageoires dorsales :<br />

Thon, maquereau : 1 épineuse, 1 molle + série de pinnules<br />

Morue : 3 molles Merlu : 2<br />

Saumon, truite : 1 molle + 1 adipeuse<br />

Labre : 1 ers rayons épineux puis mous<br />

La plupart des poissons d'eau douce : 1 molle<br />

Rarement absente (gymnnote d'Amérique du Sud)<br />

Chez les chondrichtyens :<br />

Presque toujours 2<br />

Hautes du requin, petites de la raie, absentes de la pastenague<br />

Les nageoires dorsales (suite)<br />

Adaptation :<br />

Motelle : 1 ère dorsale vibratile<br />

Espèces de grands fonds : filaments pêcheurs<br />

Rémora : ventouse<br />

Vive : en relation avec des glandes à venin

Les nageoires anales<br />

Rarement absente (poisson ruban, régalu)<br />

Parfois 2 nageoires anales (2 molles chez la morue)<br />

Le plus souvent : 1 seule nageoire anale<br />

Le 1 er rayon peut s'ossifier<br />

Très peu d'adaptation<br />

La nageoire caudale<br />

Toujours présente et unique (sauf nérophis qui n'a qu'une dorsale)<br />

Comporte le plus souvent deux lobes<br />

Formes classiques :<br />

Pointue Arrondie Tronquée Echancrée En croissant Fourchue<br />

Très peu d'adaptation (réduction jusqu'à disparition chez la raie)

Les nageoires paires<br />

Rayons solidaires d'une pièce squelettique formant une ceinture<br />

Ceinture pectorale souvent en relation avec le crâne<br />

-> position constante des nageoires pectorales<br />

Ceinture pelvienne non reliée à la colonne vertébrale<br />

-> position très variable des nageoires pelviennes<br />

Les nageoires pectorales<br />

Manquent exceptionnellement (murène, quelques anguilles et<br />

syngnathidés)<br />

Adaptation :<br />

ailes (exocet, poisson volant)<br />

pédonculée : moignons fouilleurs (baudroie), béquilles<br />

(périophtalme)<br />

poils sensoriels (gobie)<br />

filaments tactiles (polynemus)<br />

rayons articulés mobiles (grondin)

Les nageoires pelviennes (ou ventrales)<br />

Caractérisent les poissons :<br />

abdominaux : pelviennes loin en arrière (position<br />

primitive, plupart des malacoptérygiens)<br />

thoraciques : ceintures reliées par un ligament<br />

jugulaires : pelviennes sous la gorge (morue, blennie)<br />

apodes : dépourvus de pelviennes (anguilles, hippocampe,<br />

lançon, poisson lune)<br />

Adaptation :<br />

organes tactiles (régalecus, poissons abyssaux)<br />

2 doigts rigides (blennie)<br />

organe copulateur (condricthyens)<br />

ventouse (gobie, périophtalme)

Respiration<br />

Les poissons se procurent de l'oxygène dissous dans l’eau.<br />

Celle-ci pénètre par la bouche, aspirée par des mouvements<br />

volontaires ou réflexes de l’animal, ou par le courant généré par<br />

son déplacement (squale).<br />

L’eau passe ensuite sur les branchies, sortes de lamelles<br />

fortement vascularisées qui permettent au sang de se charger en<br />

oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone issu du<br />

métabolisme.<br />

L’eau ressort par les ouies, ouverture protégée par un opercule<br />

rigide chez les poissons osseux ou par les fentes branchiales<br />

chez les poissons cartilagineux<br />

Respiration - Circulation<br />

Le cœur doté d’une seule oreillette et d’un seul ventricule, pompe le sang<br />

veineux pour l’envoyer vers les branchies. Une fois les échanges gazeux effectués<br />

le sang artériel repart vers les organes et les muscles.

Organes des sens<br />

L'olfaction est un sens très développé<br />

chez les poissons.<br />

Ils possèdent des sacs olfactifs qui<br />

communiquent avec l’eau extérieure<br />

par les narines.<br />

• Les yeux des poissons coralliens vivant à<br />

faibles profondeur ont des cellules en cônes<br />

et en bâtonnets permettant de voir en couleur.<br />

Les yeux disposés latéralement confèrent un<br />

champ de vision très large aux poissons.<br />

Organes des sens<br />

Chez les osseux :<br />

la ligne latérale est dotée de capteurs qui détectent les vibrations<br />

(basses fréquences) et les ondes de pression.<br />

Ce système leur permet de repérer les déplacements de leurs<br />

prédateurs et de leurs proies.<br />

Les poissons benthiques compensent leur vue médiocre par une<br />

panoplie d’organes sensoriels complémentaires : barbillons,<br />

antennes, tentacules olfactifs, etc.…<br />

Chez les cartilagineux :<br />

les ampoules de Lorenzini, petites ouvertures autour de la bouche<br />

dont on pense qu’elles permettent la perception de faibles champs<br />

électriques générées par les contractions musculaires des proies<br />

même enfouies dans le sol.

Les organes<br />

L’appareil digestif est constitué d’un œsophage court, d’un<br />

estomac en forme d’U, d’un intestin droit et court chez la<br />

plupart des espèces carnivores, parfois très long chez les<br />

omnivores et les herbivores.<br />

Le foie est souvent volumineux (chez les cartilagineux = 1/3<br />

du poids du corps.<br />

Le pancréas est peu développé.<br />

Beaucoup de poissons possèdent une vessie natatoire remplie<br />

de gaz et reliée à l’œsophage, ce qui les aide à varier leur<br />

flottabilité. Les poissons de fonds ( blennies, gobies, rascasses<br />

en sont généralement dépourvus).<br />

Les deux reins sont situés le long de l’épine dorsale.

La nutrition<br />

La plupart d’entre eux sont carnivores, quelques centaines<br />

d’espèces sont herbivores.<br />

Le mot d'ordre dans le milieu récifal comme dans tout milieu, est<br />

"manger sans être mangé".<br />

Pour cela "mangeurs" et "mangés" ont développé une multitude<br />

de stratégies anatomiques, physiologiques ou comportementales.<br />

Se camoufler /attaquer<br />

Le camouflage leur permet de se protéger de leur prédateur mais c’est aussi un<br />

moyen de se cacher pour mieux surprendre leurs proies

La reproduction<br />

Tous les poissons sont munis de glandes génitales<br />

(ovaires ou testicules)<br />

Ils possèdent au moins un sexe.<br />

Beaucoup de poissons osseux sont hermaphrodites et changent de sexe en<br />

fonction de l’age et de la composition du groupe au sein duquel ils vivent.<br />

Sexes séparés<br />

Hermaphrodisme successif<br />

Hermaphrodisme simultané<br />

ou synchrone<br />

Sexes séparés<br />

Les individus naissent mâle ou femelle et le restent jusqu’à la mort.<br />

Ils leur faut un certain temps de croissance pour être apte à se<br />

reproduire (maturité sexuelle).<br />

La fécondation est en général externe et les œufs sont déposés dans<br />

des nids d’algues, des anfractuosités dans le sable ou collés sur des<br />

rochers, des coquillages etc..<br />

Le mâle vient féconder les œufs par la suite.

Hermaphrodisme successif<br />

Les protogynes : certains individus naissent femelles et<br />

deviennent mâles au cours de leur croissance (Mérous, labres)<br />

Les protandres : font l’inverse il naissent mâles et deviennent<br />

Femelles (dorades, saupes et beaucoup de sparidés)<br />

Chez ces hermaphrodites successifs, certains individus resteront<br />

avec le sexe de leur naissance, en fonction du besoin du groupe au<br />

sein duquel ils vivent.<br />

Chez le poisson clown (amphriprion),<br />

Plusieurs spécimens vivent ensemble près d’une même anémone. Le spécimen<br />

le plus gros est toujours une femelle et le deuxième par ordre de grandeur est<br />

toujours le mâle reproducteur. Tous les autres poissons sont des mâles à des<br />

stades de maturité différents. Si on tue la femelle le mâle se transforme en femelle<br />

Et le deuxième poisson clown le plus grand devient le mâle reproducteur.

Hermaphrodisme simultané<br />

ou synchrone<br />

Ils sont à la fois mâle et femelle.<br />

Ils produisent simultanément œufs et spermatozoïdes et<br />

pratiquent une fécondation croisée avec un autre partenaire<br />

Fécondation chez les osseux<br />

Chez les poissons benthiques :<br />

la fécondation est en général externe et les œufs sont déposés dans<br />

des nids d’algues, des anfractuosités dans le sable ou collés sur des<br />

rochers, des coquillages etc..<br />

Chez les poissons pélagiques :<br />

les œufs ainsi que le sperme sont lâchés en pleine eau, en général<br />

à proximité des partenaires ou au fond, pour limiter une trop<br />

grande dispersion.

Fécondation chez les Osseux<br />

D’autres espèces sont incubateurs buccaux :<br />

Après que les œufs soient fécondés, un des deux partenaires<br />

les prends en bouche pendant le temps d’incubation.<br />

Cas particuliers<br />

Famille des Cichlidés vivants dans les grands lacs de l’est africain<br />

Après la ponte, la femelle prend les œufs en bouche et se dirige vers<br />

la nageoire anale du mâle pour recueillir le sperme<br />

(Ceci permet d’optimiser la fécondation et d’enrayer la prédation).<br />

Elle les gardent en bouche pendant la durée de l’incubation.<br />

Fécondation chez les osseux

Chez les hippocampes<br />

Je suis un poisson pas comme les autres. Dans la famille, il est habituel que ce soit<br />

les mâles qui prennent soin de la progéniture.<br />

Madame confie les ovules que Monsieur féconde.<br />

Les œufs sont gardés dans la poche ventrale du mâle jusqu’à ce que naissent les<br />

petits hippocampes. C’est donc le mâle qui accouche !<br />

Les hippocampes sont fidèles et vivent en couple toute leur vie.<br />

Sur la photo la poche<br />

ventrale du mâle<br />

est pleine de petits.<br />

Fécondation chez les Cartilagineux<br />

Le mâle présente deux organes copulateurs issus d’une<br />

Modification des nageoires pelviennes, les ptérygopodes (un<br />

seul est utilisé à la fois)<br />

L’accouplement a lieu de façon saisonnière et la fécondation<br />

interne donne lieu à deux modes de gestation : interne ou externe.<br />

Gestation externe : ovipare<br />

Certains œufs sont enfermés dans des capsules en forme de<br />

vis ou munis de filaments qui se fixent aux algues ou<br />

aux gorgones (roussettes, raies etc..)

Fécondation chez les Cartilagineux<br />

Fécondation chez les Cartilagineux<br />

Gestation interne : vivipare ou ovovivipare<br />

La femelle accouche de jeunes parfaitement autonomes qui<br />

quittent aussitôt leurs parents pour chasser.<br />

Le cannibalisme intra utérin existe chez de nombreux requins,<br />

y compris chez des espèces non agressive comme le requin pellerin.

Références<br />

Que sais-je : Les poissons, R. et M.L. Bauchot, ed. PUF<br />

La vie des poissons, M.L. et R. Bauchot, ed. Stock<br />

La vie des poissons, N.B. Marshall<br />

Dictionnaire étymologique de zoologie, B. Le Garf, ed.<br />

Delachaux et Niestlé<br />

http://www.fishbase.org/<br />

http://perso.orange.fr/christian.coudre/<br />

http://www.univ-ubs.fr/ecologie/poissons.html<br />

http://www.dinosoria.com/monde_marin.htm<br />

http://educ.csmv.qc.ca/MgrParent/vieanimale/vert.htm<br />

http://doris.ffessm.fr/<br />

http://simulium.bio.uottawa.ca/bio2525/Notes/Les_Poissons.htm<br />

http://vieoceane.free.fr/paf/fichef4f.html<br />

FIN