Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,

Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,

Un Palpigrade interstitiel Leplokoenenia scwrra, n. sp,

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rev. Ecol. Biol Sol, 1966, T. III, 1, p. 41 à 64<br />

<strong>Un</strong> <strong>Palpigrade</strong> <strong>interstitiel</strong> <strong>Leplokoenenia</strong> <strong>scwrra</strong>, n. <strong>sp</strong>,<br />

PAR<br />

Françoise MONNIOT (1)<br />

Depuis la découverte du premier <strong>Palpigrade</strong> en Sicile par GRASSI et<br />

CALANDRUCCIO en 1885, ce groupe a été retrouvé dans toutes les régions chaudes<br />

du monde. Tous les auteurs se sont accordés pour affirmer leur origine<br />

ancienne et constater combien leurs caractères sont primitifs, Mais s'ils ont<br />

une répartition étendue et un long passé évolutif, le groupe subsiste actuellement<br />

grâce à un très petit nombre de représentants tous très proches les uns<br />

des autres par leur anatomie et leur écologie. On connaissait jusqu'à présent<br />

quatre genres ;<br />

Prokoenenla Borner 1901 ;<br />

Eukoenenia Borner 1901 (pour Koenenia) ;<br />

Allokoenenia Silvestri 1913 ;<br />

Koeneniodes Silvestri 1913.<br />

Ces genres appartiennent à la même famille. Tous font partie de la faune<br />

du sol. On les rencontre le plus souvent sous les pierres, dans la terre ou<br />

encore dans les grottes. Ils ont des besoins hygrométriques précis. La faible<br />

diversité des Palpigracles est surprenante.<br />

Très récemment GERLACH a découvert un <strong>Palpigrade</strong> d'un nouveau genre :<br />

Leptokoenenia Condé 1965 qui habite les sables coralliens du littoral de la<br />

mer Rouge.<br />

Nous avons trouvé nous-même, dans les eaux souterraines littorales de<br />

Pointe Noire (Congo Brazzaville), une petite population de Microtéliphonides<br />

(ou <strong>Palpigrade</strong>s). Ces animaux ont été récoltés en filtrant sur soie à bluter<br />

l'eau saumâtre qui arrivait au fond d'un trou de CHAPPUIS. Ce trou avait<br />

1,50 m de profondeur environ. Il était creusé dans le sable de la plage à la<br />

(1) Remis le 15 novembre 1965.

42<br />

FRANÇOISE MONNIOT<br />

limite chi talus de déferlement, Au cours du prélèvement, nous avons vérifié<br />

qu'aucun anima! ne s'agitait sur le film de surface, cet examen ayant pour but<br />

de récolter d'éventuels Collemboles. Les <strong>Palpigrade</strong>s se trouvaient en compagnie<br />

d'Acariens marins, d'Oligochètes, de Polychètes, de Ciliés. L'eau était peu<br />

dessalée,<br />

Cet habitat <strong>interstitiel</strong>, nouveau pour les <strong>Palpigrade</strong>s, en dehors de la<br />

récolte de GDRLACH, a de quoi surprendre. En effet, ces animaux qui vivent toujours<br />

à proximité de l'eau ne peuvent pas, en principe, se « mouiller ». Il est<br />

peu vraisemblable que les <strong>Palpigrade</strong>s récoltés à Pointe-Noire proviennent du<br />

sable de la plage, sec et brûlant, et encore moins du littoral assez éloigné.<br />

D'autre part, les animaux remis dans l'eau, après le passage sur le filet, avaient<br />

un comportement normal ; ils s'agrippaient aux grains de sable, nageaient<br />

avec leurs pattes, sans mouvements désordonnés. II faut donc admettre un<br />

mode de vie <strong>interstitiel</strong>, CONIJÉ doute du mode de vie <strong>interstitiel</strong> de son e<strong>sp</strong>èce<br />

Leptokoenenia gerlachî. Mais sa restriction s'explique puisque aucun <strong>Palpigrade</strong><br />

<strong>interstitiel</strong> n'a encore été décrit. II ne possédait qu'un seul individu,<br />

immature. Malgré la diagnose forcément très sommaire du genre Leptokoe<br />

nenia par CONJJH, nous y incluerons pour l'instant l'e<strong>sp</strong>èce de Pointe Noire,<br />

jusqu'à ce que des <strong>Palpigrade</strong>s adultes soient récoltés à nouveau en Mer Rouge,<br />

II est intéressant de remarquer, une fois encore, que l'adaptation d'un<br />

groupe à la vie <strong>interstitiel</strong>le n'entraîne pas de modifications majeures dans<br />

l'anatomie des animaux. Si les e<strong>sp</strong>èces acquièrent une allure particulière, elle<br />

est due à l'accumulation de petites transformations qui, prises une à une,<br />

n'auraient que peu d'importance ; leur somme devient au contraire très<br />

caractéristique. Cette constatation, générale à tous les groupes, se vérifie<br />

encore pour les <strong>Palpigrade</strong>s comme nous allons le montrer.<br />

Dans une première partie, nous envisagerons les différences essentielles<br />

entre le genre Leptokoenenia, <strong>interstitiel</strong>, et les genres endogés, en ne parlant<br />

que des grands traits morphologiques ceux sur lesquels sont basées les grandes<br />

coupures systématiques. Nous ne pourrons malheureusement pas comparer<br />

les deux e<strong>sp</strong>èces de Leptokoenenia. du point de vue adaptatif, faute de renseignements.<br />

Puis nous expliquerons pourquoi nous nous sommes résolue à<br />

garder le genre Leptokoenenia pour notre e<strong>sp</strong>èce nouvelle. <strong>Un</strong>e discussion<br />

devra être engagée ultérieurement, quand les adultes de L. gerlachi auront<br />

été découverts.<br />

Les carnclères élu genre Leptokoenenia<br />

envisagés pin rapport à son mode de vie <strong>interstitiel</strong><br />

<strong>Un</strong>e différence apparaît immédiatement entre les individus <strong>interstitiel</strong>s<br />

et terrestres quand on les place côte à côte. La forme du corps des<br />

Leptokoenenia est amincie, les contours sont plus simples. Les protubérances<br />

comme les étranglements sont atténués. Le corps paraît long et filiforme.<br />

L'allongement apparent des Leptokoenenia ne représente pas une augmentation<br />

de taille par rapport aux autres <strong>Palpigrade</strong>s. L'opisthosome n'a pas une<br />

longueur anormale. Par contre il est très aminci ce qui l'amène à un diamètre<br />

à peu près égal à celui du prosome. Cet amincissement n'est pas tout à fait un

UN PALPIGKAlffi JNTURSÏlTIFsL : LGPTOKOBNIîNIA SCURUA, N, SP. 43<br />

caractère original puisqu'il existe déjà à un degré poussé chez une e<strong>sp</strong>èce<br />

asiatique Eukoenenia angusta Hansen. Il atteint cependant ici un stade qui<br />

n'est réalisé chez aucune e<strong>sp</strong>èce terrestre.<br />

Le flagelle qui contribue beaucoup a donner au Microléliphonicles un<br />

a<strong>sp</strong>ect niliforme ne se présente plus comme une sorte d'appendice très fin et<br />

mobile : il prolonge véritablement le corps. Il est plus fort que clans l'ensemble<br />

des autres e<strong>sp</strong>èces, plus court. II s'insère à l'extrémité postérieure de l'opisthosome,<br />

dorsaleraent à l'anus, par l'intermédiaire d'un article court mais<br />

bien individualisé (fig. 5). Il s'agit d'un article de diamètre égal a celui du<br />

flagelle, phis développé que ceux qui existent dans les autres e<strong>sp</strong>èces, Les<br />

mouvements de la partie postérieure du corps sont limités par les épines clé<br />

cette pièce basale, mais aussi par la présence d'un éperon chitineux dorsal<br />

situé sur le dernier segment opisthosomien. {fig, 5). A l'état vivant le flagelle<br />

n'est pas dressé comme chez les animaux terrestres, mais reste dans l'axe du<br />

corps dont il suit les mouvements. Il n'est pas souple, ses articles emboîtés<br />

les uns dans les autres l'en empêchent. D'autre part les articulations sont<br />

recouvertes aux articles 1, 2, 3, 5, 7 et 9 d'une couronne de soies épineuses<br />

raides implantées les unes contre les autres. Le renflement au niveau des<br />

verticilles de soies barbelées, net chez les e<strong>sp</strong>èces terrestres, est Ici très<br />

réduit (fig. 5). Les articles du flagelle prennenl un a<strong>sp</strong>ect cylindrique. Ils<br />

ressemblent en cela à ceux des Prokoenenia. Les soies barbelées sont plus<br />

courtes que dans les autres e<strong>sp</strong>èces, Elles semblent donc plus raides. Elles<br />

s'insèrent perpendiculairement au tégument, Bien qu'il possède 15 articles,<br />

le flagelle de Leptokoenenia scurra est plus fort et moins mobile que chez les<br />

e<strong>sp</strong>èces terricoles,<br />

L'un des caractères les plus employés pour différencier les genres de<br />

<strong>Palpigrade</strong>s est la taille re<strong>sp</strong>ective des 3 derniers segments opisthosomiens.<br />

— Chez Allokoenenia, le 9° segment n'est pas plus large que le 11 e . Tous<br />

deux sont très amincis par rapport au 8°,<br />

— Chez Koeneniodes et Eukoenenia le 9° segment a un diamètre bien<br />

inférieur au 8 e segment, mais plus grand que le 11 e ,<br />

— Chez Prokoenenia les derniers segments de l'opisthosome sont régulièrement<br />

rétrécis à partir du 8°.<br />

— Chez Leptokoenenia, le co:rps est fusiforme, progressivement plus<br />

étroit vers l'anus, sans rétrécissement brusque. Cela pourrait paraître équivalent<br />

au cas du genre Prokoenenia. En réalité, chez ce dernier, le rétrécissement<br />

se produit au niveau du 8 e segment et du 9 e , c'est-à-dire à partir des<br />

papilles qui portent les éléments sternaux différenciés de l'opisthosome.<br />

Parallèlement au rétrécissement postérieur du corps, il existe dans le cas<br />

général un étranglement médian situé au niveau où se rejoignent le prosome<br />

et l'opisthosome. Il forme une sorte de « taille » à la suite de laquelle le corps<br />

est brusquement renflé. Cet élargissement est maximal au niveau des volets<br />

génitaux. Cette « taille » n'existe pas dans le genre Leptokoenenia, le segment<br />

génital est moins large que le suivant et n'a pas une épaisseur plus grande.<br />

Chez les mâles seulement, les volets génitaux sont écartés du corps. Le seul<br />

amincissement que l'on puisse constater en vue dorsale se situe entre la<br />

deuxième et la troisième paire de pattes. Il corre<strong>sp</strong>ond simplement a l'arrêt<br />

du bouclier formé par le propeltidium et l'étendue du tégument mou entre le

44 FKANÇOISB MONNIOT<br />

tétra et le pentasterum, qui corre<strong>sp</strong>ond d'ailleurs à un e<strong>sp</strong>acement accentué<br />

entre l'insertion des pattes II et III,<br />

Nous devons signaler que chez l'e<strong>sp</strong>èce Eukoenenia angusta du Siam, la<br />

« taille » est beaucoup moins nette que dans l'ensemble des autres e<strong>sp</strong>èces,<br />

<strong>Un</strong> autre caractère générique important tient compte des papilles ster tuiles<br />

de l'opisthosome. Chez Prokoenenia il existe des vésicules exsertiles sur les 4 e ,<br />

5 e et 6 B segments, ce qui sépare nettement le genre. Chez Koenenlodes la partie<br />

sternale médiane des 4 e et 5° segments se soutève en une protubérance armée<br />

de fortes soies, tandis que des poils sécréteurs particuliers s'insèrent sur le<br />

7 e segment. Il s'agit ici encore d'un bon caractère générique. Chez Eukoenenia<br />

il existe des protubérances plus ou moins marquées sur le 4 e et le 6 e segment.<br />

Le 6' segment porte toujours un pinceau de soies raides, plus ou moins nombreuses<br />

selon les e<strong>sp</strong>èces. Les e<strong>sp</strong>èces cavernicoles se distinguent par une<br />

réduction de ces formations. Mais le 6 e segment opisthosomien porte tout de<br />

même un rang de soies ventrales particulières. Eukoenenia angusta (1) ne<br />

possède pas de différenciations ventrales marquées, mais le 6 e segment est<br />

tout de même singularisé par une paire de soies qui n'existe pas sur les<br />

segments voisins. Chez Leptokoenenia les segments 4, 5 et 6 ne possèdent<br />

aucun renflement, îls présentent seulement une paire de soies ventrales courtes<br />

et larges qui remplacent une paire de soies barbelées normales.<br />

Les pattes I de Leptokoenenia scnrra sont très allongées, dirigées vers<br />

l'avant ; mais a cet allongement ne corre<strong>sp</strong>ond pas la diminution de diamètre<br />

constatée chex les e<strong>sp</strong>èces cavernicoles. Les pattes II, III, IV sont beaucoup<br />

plus courtes ainsi que les palpes et ne possèdent pas d'articles très allongés.<br />

Les appendices clans leur ensemble sont moins grêles que dans les autres<br />

e<strong>sp</strong>èces. Au lieu d'être longs et fins, prolongés par des griffes peu recourbées<br />

et parallèles, les tarses sont ici courts et cylindriques, terminés par un posttarse<br />

important sur les côtés duquel s'insèrent des griffes à forte courbure et<br />

a pointe très chitînisée. Pectinées sur les palpes, les griffes deviennent simples<br />

sur les pattes I, Elles acquièrent des denticulations internes sur les pattes<br />

marcheuses en gardant leur courbure et leur pointe solide, Elles ne sont pas<br />

parallèles mais écartées les unes des autres ; cet écartement est d'ailleurs<br />

rendu obligatoire par l'insertion même des griffes et leur élargissement eu<br />

sole au-dessus du pseudonychium (lig. 3), II s'agit peut-être d'une adaptation<br />

à la locomotion dans les interstices.<br />

Si les caractères que nous venons de décrire nous montrent bien les différences<br />

génériques entre Allokoenenia, Prokoenenia, Koeneniodes, Eukoenenia<br />

et Leptokoenenia. nous allons voir que l'étude du prosome isole davantage<br />

le genre Leptokoenenia,<br />

Chez les animaux terrestres, la faca sternale du prosome est recouverte<br />

de 4 slernites chitinisés qui s'étendent sur toute la face ventrale laissant entre<br />

eux un e<strong>sp</strong>ace intersegmentaire souple. Ces sternites sont figurés en forme<br />

(1) II est curieux de constater que plusieurs caractéristiques du genre Laptokoencn'm sont cldji<br />

UN PALPIGRADB INTERSTITIEL ! LEPTOKOBNENIA SCURRA, N. SP. 'If)<br />

d'écussons rectangulaires chez Koenenia mirabilis pour les segments qui<br />

portent les pattes II, III et IV. Chez Leptokoenenia les segments sont bien<br />

individualisés aussi par des joints de chitine molle, mais les stérilités sont<br />

découpés en plusieurs éléments chitinisés séparés par des e<strong>sp</strong>aces tégumentaires<br />

souples.<br />

Le deutotritosternum de Leptokoenenia scurra ne présente pas de zones<br />

amincies et il est tout à fait comparable au deutotritosternum des autres<br />

genres. Il manque cependant les soies que l'on y trouve habituellement. Il<br />

porte de petites protubérances irrégulières à son bord antérieur dont l'emplacement<br />

et le nombre varient avec les individus. Le metasternum ne possède<br />

pas non plus de caractères particuliers. Par contre le tetra et le pentasternum<br />

où s'insèrent les pattes II et III ne possèdent plus une chitine ventrale en<br />

revêtement continu, mais découpée en plaques. Ces épaississemeiits ont un<br />

a<strong>sp</strong>ect semblable et portent une pubescence analogue à celle qui couvre le<br />

reste du tégument, mais pas de soies. Les parties dures sont séparées les unes<br />

des autres par des bandes de tégument souple et mince susceptible de se<br />

plisser mais pourtant un peu plus épais que le tégument intersegmenlaire.<br />

Sur le pentasternum, en dehors des plaques coxales, il existe une plaque<br />

médiane antérieure triangulaire (ou deux plaques très proches) et une petite<br />

pièce postérieure et médiane située en relief. Ces formations qui n'ont jamais<br />

été décrites chez les autres genres de <strong>Palpigrade</strong>s n'existent pas chez les<br />

Koenenia mirabilis que j'ai pu observer. Par contre RUCKER signale pour<br />

Eukoenenia florenciae du Texas, un épaississement en forme de langue sur le<br />

pentasternum.<br />

Après avoir décrit la forme générale du corps comparativement avec ce<br />

que l'on trouve pour les e<strong>sp</strong>èces terrestres, nous pouvons faire plusieurs<br />

remarques :<br />

Les <strong>Palpigrade</strong>s sont déjà des animaux allongés en général, susceptibles<br />

de s'introduire dans les microcavités du sol. Ils ont une vie endogée. Les<br />

<strong>Palpigrade</strong>s terrestres présentent plusieurs point fragiles : en premier lieu<br />

le flagelle, dressé au-dessus du sol et formant un angle avec le corps, très<br />

souvent cassé ; la « taille » très fine suivie d'un élargissement marqué par<br />

rapport au diamètre du thorax ; les pattes aUongées, amincies dans leurs<br />

derniers articles,<br />

A tous ces caractères s'oppose la forme du genre Leptokoenenia, L'animal<br />

est allongé, le diamètre du corps n'augmente pas au niveau du premier segment<br />

opisthosomien et les protubérances ventrales n'existent plus. Il s'agit<br />

peut-être d'une évolution acquise avec le mode de vie <strong>interstitiel</strong>. La « taille »<br />

n'est plus aussi rétrécie et ne permet plus de blocage du corps à ce niveau au<br />

cours de la progression. Le flagelle plus court et droit prolonge le corps. Les<br />

e<strong>sp</strong>aces souples réunis entre les plaques sternales du prosome permettent,<br />

non seulement des mouvements dorso-ventraux, mais aussi des mouvements<br />

latéraux et une torsion relative du corps. Ces mouvements sont visibles sur<br />

l'animal vivant quand il s'agrippe aux grains de sable. Les griffes petites,<br />

écartées, et fortement courbées insérées sur des tarses fort, doivent permettre<br />

un accrochage sur le support beaucoup plus efficace que les griffes effilées,<br />

paraHèles,<br />

Tous ces caractères, s'ils sont pris un, à un, ne sont pas suffisants pour<br />

parler d'une véritable adaptation à la vie <strong>interstitiel</strong>le, mais, réunis, us entrât"

FRANÇOISE MONNIOT<br />

nent un changement important dans l'allure de l'animal. Ce phénomène est<br />

semblable à ceux que subissent d'autres groupes <strong>interstitiel</strong>s.<br />

D'autres caractères méritent d'être décrits chez les <strong>Palpigrade</strong>s et plus<br />

particulièrement les organes sensoriels du propeltiduim, la structure des<br />

chélicères des organes génitaux, etc... Ces critères seront envisages successivement<br />

dans le chapitre suivant de façon à donner une étude morpho!ogique<br />

complète de Leptokoenenia saura. Leur rôle dans 1 écologie de l'animal<br />

reste beaucoup moins important.<br />

Diagnose de Leptokoenenîa scurra, 11. <strong>sp</strong>. (1)<br />

Le corps est allongé, sans étrangement entre le prosome et l'opisthosome<br />

(fig. 1). Il est incolore. L'animai mesure 1,1 mm à 1,2 mm. Il n'existe pas de<br />

différences morphologiques entre les mâles et les femelles en dehors des<br />

valves génitales.<br />

— Le propeltidium.<br />

Le prosome se compose, sur la face dorsale, d'un bouclier peu chitinisé<br />

qui porte 10 paires de soies. Toutes les soies du propeltidium sont barbelées ;<br />

deux seulement, antérieures, sont longues, toutes les autres ont une taille<br />

réduite par rapport aux soies du reste du corps. Ce premier tergite est tout à<br />

fait comparable à ce qui existe chez les autres e<strong>sp</strong>èces de <strong>Palpigrade</strong>s.<br />

— Les organes sensoriels.<br />

L'organe frontal (s.m.) diffère sensiblement de tous ceux qui ont été<br />

décrits jusqu'à présent. La pièce basa!e, triangulaire, est armée à sa base d'une<br />

pièce chitineuse très bien individualisée, en forme de V ouvert vers le haut<br />

(flg. 5). Sur cette embase s'insèrent deux <strong>sp</strong>hérules échinulées, bien séparées<br />

l'une de l'autre à leur base, qui portent une épine longue et fine à leur pôle<br />

antérieur.<br />

(1) J'adopte pour l'Instant, mais avec réserves, le genre Leptokocnetna Comté 1965, Ce genre,<br />

créé pour lin seul Individu, incomplet, et immature n'a pas fait l'objet d'une cliagnose précise. Les<br />

caractères qui lu justifient n'ont pas été séparés des caractères <strong>sp</strong>écifiques As l'animal. Or chez les<br />

<strong>Palpigrade</strong>s, les jeunes sont parfois très différents des adultes de la même e<strong>sp</strong>èce. Je suppose donc un<br />

employant le genre L<strong>sp</strong>tokoenenia que les adultes As L, gerlaclii ressemblent aux jeunes et aux individus<br />

adultes que j'ai récoltés au Congo.<br />

Jo garde comme diagnose du genre :<br />

— La forme allongée de l'opisthosome.<br />

— L'absence de « taille ».<br />

— La robustesse das appendices.<br />

— La forme de l'oi'ganc sensoriel médian.<br />

— La présence d'une paire de soies courtes ventrales, sur les 4°, 5° et û segments opisthosomiens.<br />

Les 3 premiers points existent déjà chez. Eukvcneititi angusla, les 2 derniers seuls me paraissent<br />

originaux.<br />

Jo considère comme caractères <strong>sp</strong>écifiques de . gerlaclii :<br />

— Le nombre de soies dorsales du dernier segment du prosome.<br />

— Le nombre de soies de l'avant-dernier segment

UN PALPIGRADE INTERSTITIEL ! LEPTOKOENRNIA SCURRA, N, SP. 47<br />

/_LL<br />

-V M/<br />

n<br />

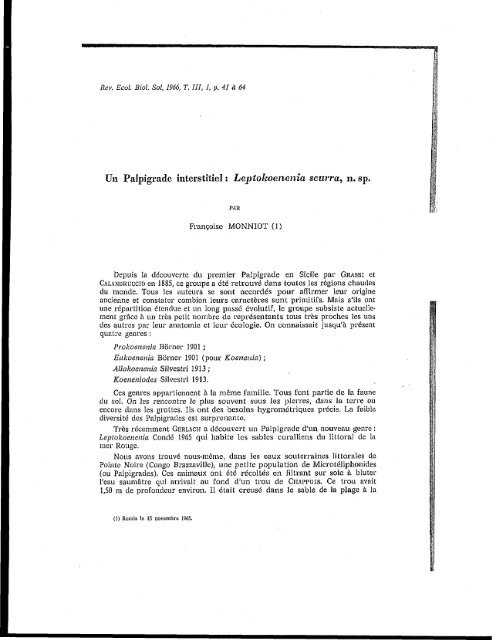

FIG. 1. — Laptokociteiila scurra n. <strong>sp</strong>. :<br />

habitus en vue clorsiilc.<br />

L'organe sensoriel latéral (s. 1.) comprend<br />

deux fuseaux échinulés (fig. 5), insérés sur une<br />

même embase à. la façon des soies, Leur extrémité<br />

distale est également prolongée par une<br />

fine épine.<br />

L'organe frontal médian est implanté sous<br />

le propeltidium bien en retrait de son bord<br />

antérieur (fig, 1), dans une cavité située au<br />

niveau où s'insèrent les chéliceres. Les organes<br />

latéraux ne sont pas visibles en vue dorsale, Ils<br />

sont implantés sous le bord replié du propeltidium,<br />

au niveau de la base des coxae des<br />

pattes I.<br />

— Les chéliceres,<br />

Elles comprennent 3 articles (fig. 5), L'article<br />

basai est dirigé dans l'axe du corps. Il comporte<br />

une rangée de 4 soies courbes sur sa face<br />

interne, dirigées ventralement, rebroussées vers<br />

l'arrière : 2 soies plus courtes raides barbelées,<br />

sur le bord interne mais plus dorsalement.<br />

Plus antérieurement, toujours sur le bord<br />

interne s'insèrent 2 soies barbelées raides perpendiculaires<br />

à l'axe de l'article. Enfin une 9°<br />

soie arquée barbelée est implantée à l'extrémité<br />

distale et externe de ce premier article<br />

des chéliceres et se dresse sur la face tergale audessus<br />

de l'articulation. Le deuxième article,<br />

renflé est rabattu ventralement sur le premier,<br />

II porte dorsalement 4 soies barbelées assez<br />

courtes, une soie plumeuse plus longue sur sa<br />

face interne. Il existe de plus, 1 soie barbelée<br />

d'un seul côté sous l'insertion du doigt mobile<br />

de la pince. Sur le mors fixe et sur une protubérance<br />

dorsale, prend naissance 1 poil long<br />

en forme de S, caractéristique, barbelé d'un seul<br />

côté. IL existe 9 dents, barbelées elLes aussi sur<br />

le mors fixe, 10 sur le doigt mobile qui constitue<br />

le 3 e article. L'extrémité de ce dernier est<br />

recourbée en crochet (d'autres individus portent<br />

8 et 9 dents).<br />

— Les lèvres.<br />

Leur structure corre<strong>sp</strong>ond exactement h ce<br />

qui a été décrit chez Koenenia mirabilis. Sur<br />

la face interne de la lèvre infériexire sont implantées<br />

des rangées de petites épines, remplacées<br />

par vme courte pubescence sur la lèvre<br />

supérieure.<br />

4

I<br />

48 FRANÇOISE MOMNKXT<br />

— La face sternale. du prosotne,<br />

Elle est nettement individualisée en 4 parties : le deutotritosternum,<br />

tétrasternum, pentasternum, métasternum (iig. 4). Le deutotritosternum<br />

forme une sorte de bouclier qui recouvre toute la partie antérieure de la face<br />

ventrale, II est entièrement recouvert d'une pubescence analogue à celle que<br />

l'on rencontre sur l'ensemble du corps : les chélicères, le propeltidium, etc...<br />

Il n'y a aucune pièce chitineuse. On distingue seulement, au bord de i'échancrure<br />

antérieure 3 à 5 petites épines variables selon les individus quant à leur<br />

nombre et leur emplacement. Elles ne sont que de petites épines équivalentes<br />

à celles qui couvrent le corps, mais seulement un peu plus fortes à leur base.<br />

Elles ne possèdent pas d'embase. Ceci constitue l'un des caractères originaux<br />

de Leptokoenenia scurra. En effet la sétation du deutotritosternum constitue<br />

chez les autres e<strong>sp</strong>èces un caractère de systématique important.<br />

Le tétrasternum qui porte la deuxième paire de pattes, ne possède pas<br />

un revêtement chitineux complet. La partie médiane se différencie en un<br />

triangte très légèrement saillant sur une pièce étirée en pointes sur les côtés<br />

et arrondie en deux lobes dans la portion postérieure. Latéralement, de chaque<br />

côté, on trouve les coxae des pattes II, En avant de celles-ci on distingue<br />

très aisément une plaque en croissant (fig. 4), Ces différentes parties sont équiva!entes<br />

au tégument des tergites. Elles sont séparées par une membrane<br />

plus souple, non pubescente.<br />

Le pentasternum, où s'insère la troisième paire de pattes, comprend aussi<br />

plusieurs éléments, Dans la partie médiane se situent deux pièces soudées qui<br />

forment un triangle dont la base suit la limite antérieure de l'article. Dans<br />

la partie postérieure est isolée une formation plus petite en lunule. De chaque<br />

côté il existe encore une plaque, mais cette fois en continuité avec la coxa des<br />

pattes III.<br />

Le mélasternum est uniformément chltmisé, et directement lié au tergitc<br />

corre<strong>sp</strong>ondant. Il porte les coxae des pattes IV.<br />

Cette di<strong>sp</strong>osition des plaques sternales est tout à fait originale pour des<br />

<strong>Palpigrade</strong>s. Il existe des ecussons ventraux chez Eukoenenia mirabilis, décrits<br />

par MILLOT ; mais ils sont quadrangulaires, réguliers, sur les trois derniers<br />

segments du prosome. Nous les avons observés sur des exemplaires provenant<br />

du Muséum d'Histoire Naturelle, ils sont en réalité très peu nets, variables<br />

selon les individus, puis semblables à des épaississements qu'à de véritables<br />

plaques.<br />

L'avant dernier article du prosome est partiellement recouvert du côté<br />

dorsal par Je propeltidium. Il est renflé sur les côtés, aminci sur la ligne médiodorsale.<br />

Cet amincissement est encore accentué par le chevauchement du<br />

dernier article prosomien qui est gonflé et élargi sur sa face dorsale. II porte<br />

6 fortes soies barbelées,<br />

— Les appendices.<br />

Les appendices n'ont pas un a<strong>sp</strong>ect grêle : les articles qui les composent<br />

sont relativement courts et épais, même au niveau des articulations. Les soies

iim,<br />

iutn<br />

: a«<br />

qi*<br />

le.<br />

m CÜJ<br />

ItCi<br />

l*.<br />

IM<br />

lue<br />

\<br />

tii<br />

«K<br />

lui-<br />

1110<br />

»l<br />

im uc<br />

les<br />

itc<br />

les<br />

hs<br />

TS<br />

nt<br />

es<br />

•I*<br />

iolu<br />

k<br />

lit<br />

:s<br />

RI<br />

FM. 2. — Leptokoenenia scurra n. <strong>sp</strong>. : P.I, P.II, P.III, pattes ; r : « soie raide » ou « soie dcnsblc » ;<br />

tr, : trichobolhrle,

50 FRANÇOISE MONNIOT<br />

barbelées varient d'un individu à l'autre, sans que le sexe intervienne. Nous<br />

avons figuré les appendices d'un mâle adulte. Le nombre et la longueur des<br />

soies sont les mêmes à droite et à gauche pour un même individu.<br />

Les palpes (fig. 3).<br />

La coxa triangulaire possède ici 14 soies et 2 épines, Le trochanter, mince<br />

dans sa partie basale, s'élargit rapidement pour devenir cylindrique ; il porte<br />

8 soies dont 1, raide et longue, à la base de son bord interne. Le fémur possède<br />

également 1 soie longue interne et 6 autres plus courtes. Le tibia, renflé en son<br />

milieu, mesure environ 50 . Comme sur les articles précédents il existe une<br />

soie raide sur le bord interne, mais cette fois plus courte ; on compte aussi<br />

3 soies sur le bord externe et 4 à l'extrémité distale de l'article. Le basitarse I<br />

(.15 |i) n'a qu'une soie méclio-ddrsale. Le basitarse II est moins long que large<br />

(23 n/26 1-0 I il porte 7 soies courtes. Le tarse I (15 u-) n'a qu'une soie courte<br />

externe, Le tarse II (26 u.) comprend 2 soies externes, 2 internes, 1 antérieure<br />

et 1 postérieure, Le tarse III conique (28 u.) possède trois sortes de phanères :<br />

18 soies barbelées banales, 2 soies bifides très courtes de chaque côté de la<br />

gouttière unguéale, 2 soies courtes barbelées d'un seul côté (flg. 3). Sur le<br />

pseudonychium terminé en griffe bien chitinisée, barbelée, s'insèrent latéralement<br />

2 griffes peu recourbées terminées en pointe effilée qui portent sur<br />

leur face interne de longues barbules (flg. 3).<br />

Les pattes I (fig. 2).<br />

Beaucoup plus longue que les autres, la première paire de pattes se diiïérencie<br />

surtout des autres appendices par la présence de longues trichobothrics<br />

et de soies doubles dont nous verrons plus loin la structure. La coxa allongée<br />

porte 11 soies, le trochanter 5 seulement, le fémur 8. Sur la patelle et sur la<br />

face dorsale, au milieu de l'article, prend naissance une trichobothrie longue,<br />

très fine et barbelée. Au-dessus de celle-ci s'insère une longue soie barbelée ;<br />

on compte aussi 3 soies plus courtes. Le tibia (63 |ji) donne naissance à 6 soies.<br />

Le basitarse I (25 u.) comprend 3 soies et 2 trichobothries longues, Le basitarse<br />

II (25 u.) possède également 2 trichobothries ; il s'y ajoute 5 soies barbelées<br />

de type normal. Le basitarse III (40 n) porte 1 soie barbelée courte sur le<br />

bord tergal et 2 soies doubles, longues, dont l'une, tergale, prend naissance<br />

à la base de l'article contre le basitarse II, l'autre au 1/3 proximal sur le bord<br />

sternal. Cette dernière est plus courte que l'article et que son homologue<br />

tergale, Elle corre<strong>sp</strong>ond à ce que l'on a l'habitude de nommer « soie raiclc »<br />

chez les autres <strong>Palpigrade</strong>s. Nous discuterons plus loin cette question. Le<br />

basitarse IV (21 u.) a une trichobotrie, 1 soie barbelée longue, 5 soies banales,<br />

Le tarse I (15 u,) porte 2 soies banales et 3 soies doubles (1 dorsal et 1 de<br />

chaque côté). Le tarse II (21 u.) présente 4 soies barbelées et 1 trichobothrie.<br />

Le tarse III (60 n) possède encore 1 soie de chaque côté ; on y compte<br />

aussi 18 soies barbelées banales, 5 soies barbelées d'un seul côté très courtes<br />

analogues à celles du dernier article des palpes, et 2 soies bifides très courtes.<br />

Les griffes sont longues, étroites, effilées. Nous n'y avons pas vu de barbules.<br />

La griffe médiane s'insère entre deux expansions lamellaires du pseudonychium.<br />

Elle est très marquée, un peu plus courte que les griffes latérales.<br />

Les pattes II (fig. 2).<br />

La deuxième paire de pattes,, la plus courte, ne présente pas de caractères<br />

particuliers. Elle ne possède que des soies barbelées coniques assez courtes

UN PALPIÜUADE JNTCRSTITIEL ! LEPTOKOBNGNIA SCUIiUA, N. SI'. 51<br />

^> -'^ ^ :?^--!?_^%^ 1 r palpe<br />

'V>-f >-'''' S ' ' ' ^' - - >A-'v.*»-f'<br />

FIG. 3. — Lcptokociieina stitrra n. <strong>sp</strong>. : en linut et à droite, pallo IV et détail des griiïcs ; en bas<br />

à gauche, palpe avec les détails des griffes cl des soies du iarse ; r : tldlail d'une « soie doubla ».<br />

R IV

52 FRANÇOISE MONNIOT<br />

et 1 longue sur le bord externe de la coxa. La protubérance interne de la<br />

coxa est allongée, simpLe. La sétation peut se résumer ainsi : coxa 8 soies ; trochanter<br />

3 ; fémur 4 ; patelle 5 ; tibia 5 (29 u.) ; basitarse 4 (23 (A) ; tarse 9<br />

(31 u.) ; la griffe médiane, insérée entre deux lamelles du post-tarse a une<br />

longueur égale à celle des griffes latérales et une forme semblable. Celles-ci,<br />

fortement courbées, ont une extrémité effilée. Sur leur bord ventral et interne,<br />

on distingue avec difficulté de fins denticules, tandis que le bord externe est<br />

élargi en lame. Il existe une gouttière unguéale,<br />

Les pattes III (fig. 2).<br />

Elles sont un peu plus longues que les pattes II, de même type : coxa 5<br />

soies et une protubérance épineuse interne ; trochanter 1 soie ; fémur 3 ;<br />

patelle 6 ; tibia 5 (21 u.) ; basitarse 3 (25 u.) ; tarse 10 (29 p,} ; les grifTes sont<br />

semblables à celles des pattes II.<br />

Les pattes IV (fig. 3).<br />

Nettement plus longues que les pattes II et III, les pattes de la 4 e paire<br />

restent pourtant beaucoup plus courtes que les pattes I. La coxa ovale porte<br />

7 soies mais pas de protubérance épineuse, le trochanter 2 soies et 1 épine,<br />

le fémur 3 soies. La patelle, comme le fémur, montre 1 soie longue barbelée<br />

sur son bord interne ; il s'y ajoute 4 soies plus courtes, Le tibia ; long (59 )<br />

possède 5 soies. Le basitarse (29 (j,) avec 3 soies barbelées coniques porte 1 soie<br />

double analogue à celles ds pattes L Cette soie double est l'équivalent de In<br />

« soie raide ». Elle s'insère ici à l'extrémité du bord tergal de l'article (1/8<br />

distal) (fig, 3). Le tarse I (16 n) compte 4 soies ; le tarse II (20 n), 5 soies cl<br />

2 soies doubles, courbées, qui prennent naissance au milieu du bord tergal<br />

de ce dernier article et se terminent entre les griffes. Les griffes, fortement<br />

courbées possèdent des dents internes (fig, 3), Le post-tarse forme ici encore,<br />

deux lamelles étendues entre lesquelles s'articule la grille médiane, dentée<br />

aussi. Celle-ci possède dorsalement une sorte de talon, plus marqué qu'aux<br />

pattes II et III. La gouttière unguéale est présente comme à toutes les pattes,<br />

Les griffes de Leptokoenenici scumi semblent bien avoir la même valeur,<br />

la griffe médiane est nettement articulée sur une pièce squelettique ; le<br />

post-tarse ou pseudonychium. Cette griffe de grande taille, surtout aux pattes<br />

II, III, IV, est insérée au môme niveau que les griffes latérales ou un peu en<br />

arrière. Aux palpes, la griffe médiane est dentelée comme les griffes latérales.<br />

Il serait intéressant d'étudier en détail les griffes de différentes e<strong>sp</strong>èces de<br />

<strong>Palpigrade</strong>s et de tous leurs appendices de façon a pouvoir les comparer. I<br />

Chez l'exemplaire de Koenenia mirabilis que nous avons disséqué, les griffes !<br />

sont lisses, les deux lamelles du post-tarse sont absentes. La structure des . J<br />

tarses est peut-être liée à l'habitat de l'e<strong>sp</strong>èce. •;<br />

Remarque : Plusieurs caractères de sétation méritent une attention parti- :<br />

culière. Les « soies raides » des basitarses des pattes I et IV constituent dans f<br />

les descriptions de <strong>Palpigrade</strong>s un caractère de systématique important. Elles i<br />

avaient été déjà signalées par RUCKER chez Prokoenenîa wheeleri en 1901 et en -,<br />

1901 également par HANSEN qui les différencie en leur attribuant un rôle senso- \<br />

riel. Ce dernier auteur les décrit comme des soies larges, aplaties et creuses, f<br />

portant de fines barbules. Il signale lui-même que son microscope ne lui per- j<br />

met pas d'aller plus loin dans l'interprétation. ROEWBR en 1934 souligne la j<br />

difficulté, Ces soies n'ont plus été décrites depuis, ni figurées malgré le rôle

UN PAL1MGKADE INTERSTITIEL ! LEl'TOKOENENIA SCURRA, N. SI'.<br />

10<br />

. 4. -- Leplokuetteitia .tcnrra a. <strong>sp</strong>. : i>r',, fwcc scernnlc du prosuinc ; f $ , ilngeile d'un<br />

mâlu (en rcgcruinUion ?) ; f $, Dagcltc d'une femelle ; op, imm-, oplislliosome d'un<br />

immalui'c.<br />

systématique qui leur était donné. Les moyens optiques actuels permettent<br />

pourtant, avec un simple contraste de phases, une interprétation nouvelle.<br />

Chez Koenenia mirabilis, comme chez Le p to ko en enta scurra, ces soies sont<br />

en réalité composées chacune de deux soies longues, isodiamétrïques, barbe-<br />

£?<br />

53

SI-: MIINNHIT<br />

lées insérées sur une base commune. Parallèles, elles déterminent entre elles<br />

un e<strong>sp</strong>ace qui s'élargit quand l'ensemble des deux^soies est accidentellement<br />

courbé. Ces soies sont beaucoup plus grosses ehe/ Kvoicnîu mirabilis que chez<br />

Leptokoenenia saura, leur embase plus forte prend une l'orme de 8, Les deux<br />

soies parallèles sont de mêmu longueur et probablement maintenues l'une<br />

contre l'autre au moyen de leurs barbules enchevêtrées. Ces soies doubles que<br />

nous continuerons à désigner par (r) sur les ligures, ne sont pas « raides »,<br />

mais seulement flexibles dans un plan perpendiculaire à celui de leur aplatissement.<br />

Ce type de soie n'existe que sur les inities I et IV ehe/. Lcplokvenenia<br />

scuri'a.<br />

Les trichobothiïes sont tout à l'ail conformes à ce qui a été décrit par<br />

HANSEN en 1901. Elles sont finement barbelées et insérées au fond de cupules<br />

membraneuses hautes.<br />

Les soies bifides que l'on trouve sur différents articles des pattes de<br />

Koenema mirabilis sont totalement absentes ehe/. Lcplokocnenia set t r m. Celles<br />

qui sont placées à l'extrémité des tarses des pattes I et des palpes sont beaucoup<br />

plus courtes eL d'un autre type.<br />

Les soies coniques barbdées, épaisses ehe/, noire e<strong>sp</strong>èce <strong>interstitiel</strong>le, ont<br />

une structure <strong>sp</strong>iralée : chaque barbule, de même mille que les petites épines<br />

de la pubescence des pattes, s'insère sur une ligne régulière.<br />

Les soies dentelées d'un seul côté des tarses des palpes et des pattes I<br />

n'ont aucun rapport avec la structure des soies coniques de l'ensemble du<br />

corps. Elles présentent, en plus petit, la l'orme des soies du premier article<br />

des chélicères. Elles n'existent pas sur les trois dernières paires de pattes.<br />

— L'opisthosomc.<br />

Il comprend 11 segments nettement individualisés. Le premier article ne<br />

porte pas de soies sur sa face dorsale, il y a seulement 2 paires de soies ventrales<br />

chex le mâle, l ehe/, la Femelle. Le deuxième article possède 3 paires de<br />

soies sur la face tergale. Sur le troisième segment opisthosomien naissent<br />

2 paires de soies tergalcs et 1 paire cte soies latérales, di<strong>sp</strong>osition qui se retrouvera<br />

sur tous les articles suivants jusqu'au 8" Sur lu face ventrale il existe<br />

2 paires de soies, plus proches de la ligue médiane ehe/, la femelle que chez le<br />

mâle où elles sont séparées par les valves génitales plus longues, Toutes les<br />

soies dont nous venons de parler sont coniques et barbelées, équivalentes aux<br />

soies des appendices. Sur les 4", 5 et 6 e articles et sur la face stermile, se<br />

trouve 1 paire de soies de même épaisseur que les précédentes et dans une<br />

position plus médiane et plus antérieure 1 paire de soies plus courtes et plus<br />

épaisses, arrondies à leur extrémité (lig, S). El les sont remplacées au 7 e segment<br />

par des soies identiques aux autres et di<strong>sp</strong>osées sur le même cercle. Les<br />

8 e , 9", 10« et 11 5 segments ont une sétation identique, c'est-à-dire 1 paire de soies<br />

tergaies, 1 paire de soies latéro-tergales et 2 paires de soies ventrales, soit un<br />

cercle de 8 soies par segment.<br />

— Le flagelle.<br />

Il n'était présent que chez deux femelles et un mâle.<br />

Le flagelle s'insère sur le dernier article de l'opi.sthosome par l'intermédiaire<br />

d'une pièce chilincusc conique. Cette pièce s'attache sous un éperon

v.?<br />

UN PALPlültADB IKTERSTITIEL : LEPTOKOENBNIA SCUKKA, N. SP.<br />

/ V<br />

Fio. 5. — Leptokoetienia scurra n. <strong>sp</strong>. : A et B, exU'émhé poslirïcnne de l'opistllosomc de<br />

profil et en vue dorsale ; eh., chéltctro h la même dcliolte ; s.l,, organo sensoriel lalcra! ;<br />

s.m,, organe sensoriel médian ; s.o.4, A' segment opisllio&amicn en vue slcrnalc ;<br />

v. $, volets génitaux tlo la fcraolle.

5ß FRANÇOISE MONNIOT<br />

dorsal du 11° segment opisthosomien, mais n'atteint pas le bord ventral tic<br />

l'article. L'e<strong>sp</strong>ace laissé libre est occupé par l'anus. Le bord du dernier segment<br />

de l'opisthosome se prolonge au-dessus de l'anus et de chaque côté de<br />

l'article basai du flagelle par une fine membrane découpée en crénaux (fig, 5,<br />

A et B). Cet article basai porte dorsalement une petite épine médiane, puis<br />

1 paire de soies barbelées fines ; sur la face ventrale il y a 1 paire de soies<br />

barbelées plus fortes. Le tégument de cet article est pubescent, comme le reste<br />

du corps. Le premier article du flagelle (ou le 2 e suivant les auteurs) est le seul<br />

qui soit nettement renflé en son centre, tous les suivants restent approximativement<br />

cylindriques, II porte 8 soies longues, coniques, barbelées et raicles.<br />

Sur son bord distal il est prolongé par un rang d'épines assez longues, serrées,<br />

di<strong>sp</strong>osées en cercle continu (fig. 4). Les deux articles suivants portent également<br />

un cercle de soies longues (7 seulement) et un rang d'épines. Le 4 e article<br />

n'a pas d'épines mais 7 soies barbelées. Les 5 e , 7°, 9 e articles portent des épines<br />

et un cercle de 6 soies longues. Les 6 e , 8 e , 10 e , 11 e , 12 e , 13 e articles, plus allonges<br />

possèdent seulement un rang de 7 soies barbelées, Le 14 e et dernier article (ou<br />

15 e si l'on compte l'article basai) comprend un cercle postérieur de 6 soies<br />

barbelées et une papille terminale elle-même prolongée par une soie semblable.<br />

<strong>Un</strong> individu mâle portait une flagelle de 6 articles seulement (fig. 4), Le<br />

dernier article portait la papille et la soie terminales, ce qui exclut l'hypothèse<br />

d'une cassure. Peut-être y a-t-il eu régénération, à moins que nous soyons en<br />

présence d'un caractère sexuel secondaire, II n'existe aucun renseignement à<br />

ce sujet clans la littérature.<br />

— Les valves génitales.<br />

Elles occupent un volume important chez le mâle, dû à leur position<br />

écartée du corps. Elles restent plus petites chez la femelle.<br />

Le mâle.<br />

Les 3 volets génitaux superposés sont symétriques par rapport à la ligne<br />

médiane du corps. Le premier volet génital se compose d'abord, de chaque<br />

côté, d'un groupe de 3 soies barbelées, à embase large, dans la partie la plus<br />

antérieure. Puis, de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve 1 soie courte, 1 soie<br />

longue et 1 courte sur un lobe, ensuite 1 soie assez courte sur un deuxième<br />

lobe. (Nous avons observé sur un autre mâle 2 soies au lieu d'une sur le lobe<br />

le plus interne du premier volet génital). Dans un plan un peu plus profond,<br />

partant des deux lobes de chaque côté du premier volet génital, on observe<br />

des formations coniques allongées, prolongées par un poil enroulé en tirebouchon,<br />

Cette très longue soie possède de fins <strong>sp</strong>inules en continuité avec la<br />

pubescence du tégument, plus courts que les barbules des soies. Dans ces poils<br />

on distingue un canal que l'on peut suivre clans le premier volet génital et<br />

jusque dans le premier segment opisthosomien (fig. 6). Ces poils sécréteurs<br />

corre<strong>sp</strong>ondent à ce qui a déjà été décrit dans différentes e<strong>sp</strong>èces de <strong>Palpigrade</strong>s,<br />

mais cette fois leur longueur et leur forme sont très différentes, On<br />

ignore encore le rôle de ces formations.<br />

Le deuxième volet génital se décompose aussi de chaque côté en deux<br />

parties : un lobe interne terminé par une pointe aiguë' qui porte 3 soies, et un<br />

lobe externe, dans un plan plus profond, également terminé en aiguille avec<br />

3 soies aussi. Enfin, sous ces formations, se situe le 3° volet génital arrondi et

UN PAU'IGRAUE INTERSTITIEL ! LEPTOKOENENIA SCURKA, N. SI", 57<br />

Fiu. 6. — teptokaotieuiii sctirra a. <strong>sp</strong>. : volets génitaux du mâle ; c., canaux ;<br />

p,s., poil sécréteur.<br />

plus simple qui ne porte qu'une soie longue de chaque côté du corps. Toutes<br />

les soies des volets génitaux sont coniques et barbelées, de structure semblable<br />

à celle que nous avons décrite jusqu'à présent.<br />

La femelle.<br />

L'appareil génital femelle ne comprend que 2 volets génitaux. Le premier<br />

médian, porte 7 paires de soies di<strong>sp</strong>osées selon la figure 5. Le deuxième volet<br />

est divisé en deux lobes symétriques, arrondis, terminés chacun vers l'arrière

BäffiSSl<br />

r-jfl FHANÇOISlî MONN10T<br />

par 2 soies barbelées raicles. Entre ces deux lobes, et sous le premier, s'ouvre<br />

l'orifice génital femelle. On distingue par tran<strong>sp</strong>arence 1'« utérus » dont la<br />

paroi semble chitinisée sur une certaine longueur.<br />

Les organes génitaux externes sont donc semblables à ce que l'on trouve<br />

dans l'ensemble des <strong>Palpigrade</strong>s, Les testicules pairs s'étendent sur presque<br />

toute la longueur de l'opisthosome et contiennent des <strong>sp</strong>ermatophores, peu<br />

visibles après éclaircissement, mais qui se rapprochent de ceux vus par<br />

RÉMY (1950) chez Eukoenenia delphini. Nous n'avons pu observer l'ovaire.<br />

Comparaison de Leplohoenenia scurra n. <strong>sp</strong>. avec L, gerlachi Conclu (1)<br />

Nous ne pourrons donner ici que quelques traits morphologiques essentiels<br />

parmi ceux qui permettent de différencier notre e<strong>sp</strong>èce de celle de Mer<br />

Rouge. Les caractères génériques communs, d'après la diagnose de CONIXÉ,<br />

dont nous devons tenir compte, sont les suivants ;<br />

— la forme de l'opisthosome ;<br />

— (l'absence de soies sur la face sternale du prosome) (coro, pers,) ;<br />

— la faible longueur des pattes ;<br />

— la forme de l'organe sensoriel frontal.<br />

Par contre quelques caractères sont franchement différents dans les deux<br />

e<strong>sp</strong>èces et justifient une coupure systématique. (Nous avons un immature en<br />

très mauvais état, mais il permet une comparaison bien qu'il ne puisse donner<br />

lieu à une description précise). L'un des caractères les plus importants est à<br />

notre avis le nombre de soies dorsales de l'avant dernier segment de<br />

l'opisthosome : 3 chez L. gerlachi et 2 paire chez L. scurra. On peut considérer<br />

ensuite le nombre de dents des chélicères : 7 au lieu de 9 au moins, la<br />

sétation de l'avant dernier article de l'opisthosome, la sétation et les proportions<br />

des articles des pattes. Tous ces caractères sont ceux sur lesquels sont<br />

basées les divisions <strong>sp</strong>écifiques dans les autres genres.<br />

CONCLUSION<br />

Dans cette étude morphologique nous avons été très gênée par la caractère<br />

sommaire des descriptions précédentes des autres <strong>Palpigrade</strong>s. En effet,<br />

en dehors de la synthèse de ROEWER en 1934 sur ce groupe, il n'existe pas de<br />

description totale d'un animal depuis 1901. Les comparaisons sont donc<br />

réduites. Il est vrai que les auteurs modernes signalent la ressemblance<br />

extrême des différentes e<strong>sp</strong>èces malgré leur éloignement géographique.<br />

Paris<br />

Pnlpigri " les dans lc milicu >nl c litie' littoral, C. R. Acail. Se/..

UN l'ALPIGUADE INTERSTITIEL : LEPTOKOBXBNIA SCURKA, N. SI 1 . 59<br />

II faut signaler aussi que la systématique des Microtéliphonides reste<br />

basée sur quelques détails de sétation, et les proportions des articles des<br />

pattes ; si leur intérêt est certain, les figures manquent. Il n'y a donc aucune<br />

possibilité de connaître la forme des différentes parties des appendices, ni leur<br />

épaisseur ni leur mode d'articulation.<br />

Beaucoup de détails d'un intérêt plus général sont également passés sous<br />

silence. Je pense particulièrement aux griffes, aux trichobothries, aux soies<br />

doubles, à l'insertion du flagelle, la direction générale des appendices. Ces<br />

renseignements permettraient peut-être de relier les Paipigrades à d'autres<br />

groupes d'Arachnides, même éloignés,<br />

II n'existait pas jusqu'à présent d'Arachnides marins en dehors des Acariens<br />

(Halacariens, Hydracariens). On connaît des Araignées marines, mais<br />

elles ne sont pas véritablement aquatiques puisque elles emportent sous l'eau<br />

avec elles des bulles d'air dont elles vivent. Beaucoup d'Arachnides de divers<br />

groupes sont littoraux, Ceci n'implique pas une vie marine, Ils supportent les<br />

embruns en menant une vie totalement aérienne.<br />

L'origine marine des Arachnides a donné lieu à de nombreuses discussions.<br />

Les <strong>Palpigrade</strong>s, incontestablement primitifs dans ce groupe, vont, avec des<br />

représentants marins, donner lieu à de nouvelles discussions. DBLAMARE et<br />

PAULIAN avaient déjà trouvé à Madagascar des <strong>Palpigrade</strong>s dans la faune<br />

<strong>interstitiel</strong>le, mais ils ont été déterminés comme des e<strong>sp</strong>èces communes, sans<br />

grand intérêt, La récolte en Mer Rouge d'un individu de L. gerlachi, même<br />

immature, dont l'a<strong>sp</strong>ect général se rapproche de notre nouvelle e<strong>sp</strong>èce, p!aide<br />

en faveur d'un biotope aquatique possible. Cette trouvaille dans le sable de<br />

plage à la limite de la zone de déferlement, représente pour nous un argument<br />

important pour prouver que les <strong>Palpigrade</strong>s peuvent avoir des représentants<br />

<strong>interstitiel</strong>s plus nombreux. Leur découverte accidentelle devra donner lieu à<br />

des recherches sélectives.<br />

Les caractères adaptés de ces animaux (ceux des pattes surtout) seraient<br />

primitifs, ainsi que le petit nombre des soies. On pourrait envisager un<br />

passage de la mer vers la terre. Pour les e<strong>sp</strong>èces terrestres, les récoltes les<br />

plus abondantes sont toujours effectuées à proximité des cours d'eau, On pourrait<br />

imaginer une étape évolutive en eau douce, A cette hypothèse s'opposent<br />

d'autres arguments par exemple la présence d'un tégument pubescent, caractéristique<br />

des animaux aériens.<br />

La découverte d'une e<strong>sp</strong>èce <strong>interstitiel</strong>le aura apporté plusieurs sujets<br />

d'étude et à cette occasion redonne au groupe des <strong>Palpigrade</strong>s un intérêt nouveau.<br />

En dehors des questions évolutives, encore insolubles, l'étude morphologique<br />

de notre nouvelle e<strong>sp</strong>èce montre la nécessité de réétudier en détail les<br />

soies, les griffes, de tous les genres. La biologie nécessiterait des élevages et<br />

apporterait certainement des renseignements précieux. La répartition verticale<br />

dans les sédiments devrait fournir le sujet d\me étude écologique d'un grand<br />

intérêt,<br />

LADORATOIRE D'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE<br />

DU MUSÉUM. BRUNOY.

FRANÇOISE MONNIOT<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

BORLAND (L ) 1914. — <strong>Un</strong> palpigrade nouveau trouvé clans les serres du Muséum<br />

National d'Histoire Naturelle. Bull. Soc. Ent. France (375-377), 8 fig.<br />

BERLAND (L ) 1932, — Les Arachnides (Scorpions, araignées, etc...), Biologie - Systématique,<br />

Encyd. entom. 16, Paris, Lechevallier (1-485), 636 fig.<br />

BORNER (C.), 1901, — Zur äusseren Morphologie von Koenenia mirabilis Grassi.<br />

Zool. ànz. B. 24 (537-556), 12 fig.<br />

BORNER (C.) 1902, — Koenenia mirabilis und andere peclipalpen. Verh. Detistch. zoot<br />

Ges., J2 (214-215).<br />

BORNRR (C.), 1904. — Beiträge zur Morphologie der Arthropoden. I. Ein Beitrag zur<br />

Kenntnis der Pectipalpen. Zoologica, n° 42 (1-174), pl, 1-7,<br />

BUXTÛN (D.H.), 1913. — Coxal glands of the Arachnids. Zool. Jahr. Suppl. 15,<br />

(231-282), pl. 143.<br />

BUXTON (B. H.), 1917. — Note on the anatomy of Arachnida. The coxal glands of the<br />

arachnids. The ganglia of the Arachnids. Journ. morph. Philadelphia, 29<br />

(1-25).<br />

CONDÖ (B.), 1948. — Sur le mâle de Koenenia mirabilis Grassi (Arachnides <strong>Palpigrade</strong>s).<br />

Bull Mus. Flist. Nat. Paris (2), 20, 3 (252-253).<br />

CQNDÉ (B.), 1951. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole du Montserrat (Catalogue). (Arachnides,<br />

<strong>Palpigrade</strong>s). Rev. Franc. Entom., Paris, 18 (42-45).<br />

CÛNDIÎ (B.), 1951. — Campodéidés et <strong>Palpigrade</strong>s de Basse-Egypte. Bull. Mus. Hist.<br />

N al. Paris, 2" sér., 23 (211-216).<br />

CONDÉ (B.), 1951. — Le <strong>Palpigrade</strong> Koenenia berlesei Sllv. en France Continentale.<br />

Soc. Linn. Lyon 20' année, n° 3 (184-185),<br />

CONDÉ (B.), 1954. — Sur la faune endogée de Majorque (Penicillates, Protoures,<br />

Diploures, Campodeides, <strong>Palpigrade</strong>s), Bull. Mus. Hist, Nat. Paris, 2° sér.,<br />

(24), 6 (674-677).<br />

CONDÖ (B.), 1955. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole de Roumanie. Notes bio<strong>sp</strong>, 9<br />

(145-148).<br />

CONDB (B.), 1956, — Microteliphonides cavernicoles des Alpes de Provence et du<br />

Vercors. Bull. Mus. Hist. Nat, Paris, 2' sér, (28), 2 (199-204).<br />

CONDÖ (B,X 1956. — MicroteJiphonides cavernicoles des Alpes de Provence et du<br />

Vercors (Suite et fin). Bull Mus. Hist. Nat. Paris, 2" sér. (28), 6 (512-518).<br />

CONDÊ (B.), 1956. — <strong>Un</strong>e Koenenia cavernicole de Sardaigne (Arachnides microteliphonides).<br />

Notes bio<strong>sp</strong>., 11 (13-16).<br />

COKDÉ (B.), 1965. — Présence de <strong>Palpigrade</strong>s clans le milieu <strong>interstitiel</strong> littoral.<br />

C. R. Acad. Sei. Paris, 261, gr. 12 (1898-1900).<br />

GINET (R.), 1956. — Faune cavernicole du Vercors et du Diois IL Stations pro<strong>sp</strong>ectées<br />

en 1954 et 1955. Bull. Soc. Linn. Lyon, 25 (86-88),<br />

GINBT (R,) et GENEST (L. C.), 1954, - Faune cavernicole du Vercors I. Stations pro<strong>sp</strong>ectées<br />

pendant la campagne 1953. Bull. Soc. Linn. Lyon, 23 (73-80),<br />

GRASSI (B.), 1886. Progenitori dei Miriapodi e degli Inselti rnem. V. Intorno ad un<br />

nuovo Aracnide artrogastro (Koenenia mirabilis) rappresentante di un nuovo<br />

ordlne (Microteliphonida). Bail. soc. ent. Ital. Firenze, 18 (153-172), pl. IX-X.

UN PALPIGRADB INTERSTITIEL : LEPTOKOENENIA. SCURRA, N. SP. Gl<br />

GRASSI (B.) et CALANDRUCCIO (S,), 1885. — Intorno ad un nuovo Aracnide Artrogastro<br />

(Koenenia mirabilis) ehe crediamo rappresentante d'un nuovo ordine (Microtheliphonida).<br />

Naturaliste, siciliano, 4 (127-133) et (162-168).<br />

HAASE (E.), 1890, — Eine neue Artlu'ogastren-Familie aus dem weissen Jura. Zeit sehr,<br />

d, deutsch. Geolog. Ges., 42 ( ), pl. 31.<br />

HANSEN (H.J.), 1901. — On six <strong>sp</strong>ecies of Koencnia, wich remarks on thé order<br />

Palpigracli, Ent. Tidskr., 22 (193-240).<br />

HANSEN (H.J.), 1926. — Bio<strong>sp</strong>eologica 53 — Palpigradi (2° série). Arch. Zool. Exp.<br />

Gen., 65 (167-180), pl. 2, 3,<br />

HANSEN (H. J.), 1930. — Studios in Arthropoda. 3. Teil. Kopenhagen.<br />

HANSEN (H,J.) et SORENSEN (W.), 1897. — The order Palpigradi Thorell (Koenenia<br />

mirabilis Grassi) and its relationships to other Arachnida, Ent. Tidskr,, 18<br />

(223-240), pl. 4 .<br />

JANBTSCHEK (H.), 1952. — Beitrag zur Kenntnis der Höhlentierwelt der nördlichen<br />

Kalkalpen, Ver. Z. Schütze der Alpenpfl, lt. Tiere München, e, 5, (3-27).<br />

JANUTSCHEK (H.), 1957. — Das Seltsamste Tier Tirols. Festschr. 50 jähr. Best. Kirfsteiner<br />

Mittdsch 1907-1957. Kufsteiner Buch 3, Schlcrn-Schr. 158, Insbruck,<br />

Wagner (192-214).<br />

JEANNEL (R.), 1926. — Faune cavernicole de la France, etc. Encycl. eniom., 8, Paris,<br />

Lechevallier éd. (334), 74 flg.<br />

JCANNEL (R.) et RACOVITZA (E. G.), 1912. — Bio<strong>sp</strong>eologica XXIV. Enumeratlon. des<br />

grottes visitées (4 e série). Arch. Zool. Exp. Gén., 5, 9 (501-667).<br />

KÄSTNBR (A.), 1932. — Palpigradi Thorell in ; Kukenlhal-Krumbach, Handbuch der<br />

Zoologie, 3 (2 e part.) (77-98).<br />

KRAGPELTN (K.), 1901. — Palpigradi und Solifugae. Das Tierreich, 12 (1-3),<br />

LAWRENCE (R. F.), 1947, — A collection ou Arachnida made by D. I, Trägarolh in Natal<br />

and Zululand (1904-1905). Göteborgs Kimgl Vetensk. ach Vitterh. Sombrai<br />

Handl. Sjätle Följd, B. 5, n° 9 (41 p.).<br />

MELLÛ-LEITAO (C, de), 1940. — Notes sur la systématique des <strong>Palpigrade</strong>s, 6° congr.<br />

Int. Ent. 1935 Madrid, l (143-144),<br />

MELLO-LEITAO (C. de) et ARLÉ (R.), 1935, — Consideraçoes sobre a ordern Pedipalpi<br />

coma descriçao de una nova c<strong>sp</strong>ecies, Ann. Acad. Bras. Soi. Rio. (7), 4 (339-<br />

343), 1 pl., 6 fig.<br />

MILLOT (J.), 1926. — Contribution h l'histophysiologie des Aranéides. Bull. biol.<br />

France Belgique, suppl. 8 (1-238), pl. 1-5.<br />

MILLOT (J.), 1936. — Métamérisation et musculature abdominale chez les Aranéornorphes.<br />

Bull. Soc. Zool. France, 61, n" 3 (181-204).<br />

MILLOT (J.), 1942. — Sur l'anatomie et l'histophysiologie de Koenenia mirabilis Grassi<br />

(Arachnida, Palpigradi). Rev. Fr. Ent, Paris, 9, 2 (33-51).<br />

MILLOT (J.), 1943, — Notes complémentaires sur l'anatomie, l'histologie et la répartition<br />

géographique en France de Koenenia mirabilis. Rev. F : Ent., 9,<br />

fasc. 1 et 2 (127-135).<br />

MILLOT (J.), 1949. — Ordre des <strong>Palpigrade</strong>s, In , P. Grasse • Traité de zoologie, 6,<br />

Paris, Masson et C" ed, (520-532).<br />

PETRUNKBVITCII (A,), 1949. — A study oi ; Palaeozoic Arachnida. A study oD thé structure,<br />

classification and relationships of thé Palaeoxoic Arachnida based on thé<br />

collections of thé British Museum. Trans. Conn. Acad, Arts. Sei., 37 (69-315),<br />

pl. 1-83.

FRANÇOIS!! .MÛNNIOT<br />

PETRUNKEVITCH (A.), 1953. - Paleozoic and Meso/oic Arachnida of Europe. Man.<br />

Geol. Soc. Amer,, 53 (1-128), pi. 1-58.<br />

ppvmjTMHOFF (P de) 1902. — Découverte en France du genre Koenenia. (Aracli.<br />

i I 1 lil\lttlilUl L V.* • - / * . \ / _, TTT<br />

Palpigradi). Bull. Soc. Ent. France (280-283), iig. MI.<br />

PBYERIMHOPF (P de), 1905. — Recherches sur la faune cavernicole des Basses-A!pes.<br />

Ann. Soc'Ent. France, 75 (203-222).<br />

PHYERIMHOFF (P, de), 1906. — Sur l'existence à Majorque du genre Koenenia Bnll.<br />

Soc. Ent. France (300-302), 4 ug.<br />

PEYERIMHOFF (P. de), 1908. — Bio<strong>sp</strong>eologica VIII. Palpigradi. Arch. Zoo/, Exp. fît Gen.,<br />

sei: 4, 9, n« 3 (189-193).<br />

POCOCK (R.J.), 1893. — Morphology of thé Arachnida. Ann. Mag. Mat. l-Iisi., ,<br />

6 (1-19),<br />

RHHY (P.), 1942. — Quelques Arthropodes intéressants des serres du Parc clé la<br />

Tête d'Or. Bull. Soc. Linn. Lyon, 11 (140-142).<br />

RBMY (P.), 1948. — Sur la répartition du Palplgrade Koenenia mirabilis Grnssi en<br />

France et en Algérie. Bull. Mus, Mal. Hist. Nat. Pans, 2° sér., 27 (115-152).<br />

RE.UY (P.), 1948. — <strong>Palpigrade</strong>s du Mexique et de Cuba. Mexico Ciencia. Rav. fli<strong>sp</strong>.<br />

Amer, dette, pura y aplic., 9 (33-36).<br />

REMY (P.), 1949. — Sur la Biologie Sexuelle des Palpigradcs. Bull. Soc. Sei. Nancy,<br />

n. s., 8 (41-42).<br />

REMY (P.), 1949. — <strong>Palpigrade</strong>s de Corse. Bull. Mus, Nat. Hist. Nat. Paris, 2 e s«îr.r 21<br />

(218-223).<br />

REMY (P.), 1950. — Description d'un palpigracle nouveau, récolté par le D r A. de<br />

Barros Machado en Angola. Put. Cuil. Coin. Dianiantas Angola., 7 (123-128).<br />

REMY (P.), 1950. — <strong>Palpigrade</strong>s de Madagascar, Mein. Inst. Scient. Madagascar, A,<br />

4 (135-164).<br />

REMY (P.), 1951, — Nouvelles stations du Palpigraclc Koenenïa mirabilis Grassi.<br />

Bull. Soc. Ent. Fr., 56 (106-108).<br />

REMY (P.), 1952, — <strong>Palpigrade</strong>s du Maroc et d'Algérie occidentale. Bull, Soc. Set. mit.<br />

Maroc, 30 (159-163).<br />

REMY (P.), 1952. — <strong>Palpigrade</strong>s de l'Ile de la Réunion, Main, Inst. Scient. Madagascar<br />

A, 7 (69-79),<br />

REMY (P.), 1953. — Description d'un nouveau palpigracle d'Afrique occidentale française.<br />

Bull Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 2' sér., 25 (86-89).<br />

REMY (P.), 1956. — Contribution à l'étude de la microfaune enclogée de l'Afrique tropicale<br />

: <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes. Rev. Zool But. Afr., 53 (327-335).<br />

ÏMY (P,), 1956, — Sur la microfaune endogée des jardins de Tanger (Sympliyles,<br />

Pauropodes, Penicillates, Protoures, <strong>Palpigrade</strong>s). Bull. Soc. Set. nat. ot pfiys.<br />

Maroc, 35 (103-108).<br />

REMY (P.), 1957. — NouvelLes stations marocaines du palpigracle Eukoenenta mirabilis<br />

Grassi. Bull. Soc. Sei. nat. et phys. Maroc, 36 (335-339).<br />

REMY (P.), 1957. — <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes du Natal (récoltes du D' R. F. LAW-<br />

RENCE). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 1' sér., 29 (221-225).<br />

REMY (P.), 1958. — <strong>Palpigrade</strong>s de l'Ile Maurice. Bull. Mauritius Inst., 5 (94-1O2).<br />

REMY (P.), 1959. — <strong>Palpigrade</strong>s et Pauropodes du Natal (nouvelles récoltes du<br />

D r R, F. LAWRENCE). Bull. Mus. Nat, Hist. Nat. Paris, 2' sér., 31 (256-26O).<br />

RRMY (P.), 1959. — <strong>Palpigrade</strong>s de Madagascar II. Mem. Inst. Sei, Madagascar, 13<br />

(33-66).<br />

REMY (P.), I960. — <strong>Palpigrade</strong>s de la région de Pondichery (Inde). Bull. Mtts, Mal.<br />

Hist. Nat. Paris, 2' sér., 32 (230-234).

UN PALPIGRADE INTERSTITIEL : LÏSI'TOKOENENIA SCUURA, N. SP. 03<br />

REMY (P, A.), 1961. — On thé soil microfauna of thé Hawaian Islands. Proc. Haw.<br />

Enlom. Soc,<br />

RBMY (P.A.), 1962. — <strong>Palpigrade</strong>s de la région de Tucuman (Argentine). Biologie de<br />

l'Amérique Australe Mission Cl. Delamare Deboutteville, 1, (281-285).<br />

ROEWER (C. Fr.), 1934. — Palpigradi in : Bronn's Klassen und Ordnungen das Tierreichs,<br />

5 (640-723).<br />

RoEwmi (C. Fr.), 1953, — Cavernicole Arachniden aus Sardinien. Notes Bio<strong>sp</strong>,, 8<br />

(39-49).<br />

RUCKER (A.), 1901, — The Texan Koenenia. Amei: Nalural, Boston, 35 ( 1 -630).<br />

RUCKER (A.), 1903. — A new Koenenia from Texas. Quart, Joitrn. Micr. Sei,, 47<br />

(215-231), pl. 18.<br />

RUCKER (A.), 1903. — Further observations on Koenenia. Zool. Jahrb. Syst., IS (401-<br />

434), pl. 21-23.<br />

SILVESTRI (F.), 1896. — <strong>Un</strong>e escursione in Tunisia ; Symphyle, Chilopoda, Diplopoda.<br />

Natural Sidliano, n. s., l (143).<br />

SILVESTRI (F.), 1899. — Distribuzionc geographica di Koenenia mirabilis Grassi ed<br />

altri piccoli Arthopodi. Zool. Am., 22 (369-371).<br />

SILVESTRI (F.), 1903, — Fauna Napolitana. Descrizione preliminare di due nuove<br />

<strong>sp</strong>ecie di Koenenia trovate in Italia, Ann, Mus. Zool. <strong>Un</strong>iv. Napoli, n. s., l,<br />

n° 11 (1-2).<br />

SILVESTRI (F.), 1905. — Note arachnologiche I-III. Redia, 2 (239-261), pl. XXI-XXIV.<br />

SILVESTRI (F.), 1913. — Novi generi e <strong>sp</strong>ecie de Koeneniidae, Boll. Lab. Zool. Gen.<br />

Agrar., l (211-217).<br />

ST0RMRR (L,), PETRUNKEVITCH (A.) et HEDGPBTH (J, W.), 1955. — part. P Arthropoda 2<br />

Chelicerata with sections on Pycnogonida and Palaeoisopus, Treatise on<br />

invertebrate Paleontology RC Moore Kunsas, I-XVII, (1-181), fig. l-1.22.<br />

STROUHAL (H.), 1936, — Die Entotrophi (Ins. Apteryg.) von Warmbad Villarch.<br />

Festsch. E. Strand, l (519-529).<br />

STROUHAL (H,), 1936, — Eine Kärntner Höhlen Koenenia (Araclmoidea Palpigradi).<br />

Zool. Anz„ 115 (161-168), 12 fig.<br />

STROUHAL (H.), 1939. — Die in den Höhlen von Waimbad Villach, Ka'rnten festgestellfen<br />

Tiere. Folia Zool. hydrobiol Riga, 9 (247-290).<br />

STROUHAL (H.), 1952. — Scorpionidea : Palpigradi. Catalogus Faunae. Austnae Wien,<br />

9a (1-2).<br />

STROUHAL (H.), 1956, — Scorpionidae, Palpigradi I Nachtrag. Catalogus Faunae<br />

Austrine, 9a (7-8).<br />

SZALAY (L.), 1956, — Der erste Fund von <strong>Palpigrade</strong>n in <strong>Un</strong>garn. Ann. Hist. Nat. Mas.<br />

Nat. Hungarici (s, nova), 7 (439-442).<br />

THORELL (T.), 1888, — Pedipalpi e Scarpioni dell Aräpelago Malg. Ann. nuis. civ.<br />

stör. nat. Genova ser, 2, 26 (358),<br />

VERSLUYS (J.) et DEMOLL (R.), 1921, — Die Verwandschaft der Merostomata mit den<br />

Arachnida und anderen Abteilungen der Arthropoda. Proc. Roy, Acad, Sei.<br />

Amsterdam, math, phys. Sect., 23 (739-765).<br />

VERSLUYS (J.) et DDMOLL (R.), 1923. — Das Limulus-Problera. Ergeh, u. Forscht: Zool.<br />

Jena, 5 (67-388).<br />

VORNATSCHER (J.), 1946. — Koenenia austriaca (Palpigradi) in den nördlichen Ostalpen.<br />

Speläologische Mitt., l (7-10).

FRANÇOISB MONNIOT<br />

64<br />

(U 1950. D- erste Fund eines echten Höhlentlerc» nördlich der<br />

Dräu. Die Höhle, l (161-168).<br />

WALF (B.), 1934-1938. Animalium cavernamm catalogus, 3 (535).<br />

WHBBLBR (W.), 1900. - A singer Arachnid (Ä*««,fa nnralnUs Gras») occunng ,n<br />

Texas. 4»w. N attirai, 34 (837-850).<br />

, 1Q2, _ <strong>Un</strong>tersuchungen über die Fauna der Hohlen II. EclUe<br />

WICH<br />

Sn NoÏÏoLlpen. loot Am., 67 (250-252).