livret - Collège Barbey d'Aurevilly

livret - Collège Barbey d'Aurevilly

livret - Collège Barbey d'Aurevilly

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

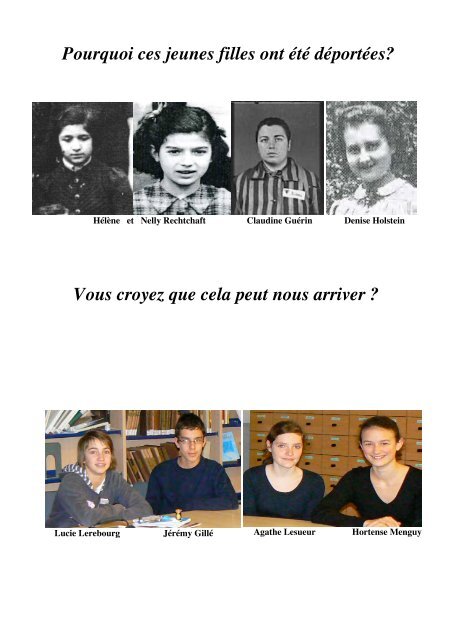

Pourquoi ces jeunes filles ont été déportées?<br />

Hélène et Nelly Rechtchaft Claudine Guérin Denise Holstein<br />

Vous croyez que cela peut nous arriver ?<br />

Lucie Lerebourg Jérémy Gillé Agathe Lesueur Hortense Menguy

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE<br />

ET DE LA DEPORTATION 2008-2009<br />

« Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi.»<br />

Travail collectif ; 5 ème catégorie ; classe de 3 ème :<br />

Réalisé par :<br />

Sous la direction de :<br />

- Lucie Lerebourg 3°2<br />

- Agathe Lesueur 3°2<br />

- Hortense Menguy 3°2<br />

- Jéremy Gillé 3°5<br />

-Mme Patricia Joaquim, professeur d'Histoire<br />

-Mme Geneviève Tasso, professeur documentaliste<br />

<strong>Collège</strong> <strong>Barbey</strong>-<strong>d'Aurevilly</strong><br />

37 Boulevard de la Marne<br />

76000 ROUEN

Merci à Madame Denise Holstein<br />

qui, par son témoignage vivant et déterminant sur sa déportation à Auschwitz ainsi que son statut<br />

d’ancienne élève du Lycée Jeanne d’arc, nous a amenés à nous intéresser à cette terrible période<br />

de notre histoire et à participer au concours national de la Résistance et de la Déportation.<br />

Merci à Madame Françoise Bottois<br />

pour son implication et son travail et pour tous les documents très précieux qu’elle nous a<br />

communiqués et dans lesquels nous avons pu puiser et trouver de nombreux éléments pour<br />

l’avancée de nos recherches.<br />

Merci à Madame Colette Rousselle<br />

de nous avoir prêté les lettres de son amie Hélène Rechtchaft et celle de Madame Rechtchaft,<br />

pendant la guerre et d'avoir apporté son témoignage qui permet ainsi aux élèves du collège<br />

<strong>Barbey</strong> <strong>d'Aurevilly</strong> de connaître les conditions douloureuses que ces jeunes filles ont subies durant<br />

l'occupation nazie.

Sommaire<br />

I- Hélène Rechtchaft, avec le témoignage de Mme Rousselle.<br />

II- À la recherche d’informations sur Claudine Guérin, déportée pour fait de<br />

résistance<br />

- Le témoignage de Madame Fainstein, qui a connu Lucie Guérin, mère de Claudine.<br />

- Claudine Guérin : son arrestation, sa déportation.<br />

- Claudine Guérin à Auschwitz.<br />

III- Le système concentrationnaire décrit par Mme Denise Holstein dans son livre<br />

« Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d’Auschwitz… »<br />

De l’arrestation à l’arrivée au camp d'Auschwitz-Birkenau.<br />

- Le jour de son arrestation.<br />

- La nuit de la sélection.<br />

- Que sont devenus ceux qui n’étaient pas aptes à travailler?<br />

Qui sommes-nous ?<br />

- Une humiliante mise à nue.<br />

- A 16 727 .<br />

- Une épreuve supplémentaire : Les appels.<br />

- Et quand on est malade?<br />

- L’arrivée du Docteur Mengele : une épreuve supplémentaire.<br />

- Vivre dans des baraques.<br />

- La faim est toujours là.<br />

La soif est une torture<br />

- Aucune hygiène, aucune intimité.<br />

Un système incompréhensible sadique et odieux<br />

L’imagination des tortionnaires est infinie<br />

- L’épuisement par le travail forcé<br />

- Dans la fabrique de fouets…<br />

Le départ et la libération<br />

-Son départ du camp de Birkenau pour Bergen-Belsen, la marche de la mort<br />

IV- Aujourd’hui en 2009 …<br />

Comment survivre après une telle épreuve ?<br />

Qu'en est-il de la situation des enfants dans le monde en 2009, année de célébration du 50ème<br />

anniversaire des droits de l'enfant et du 20ème anniversaire de la convention des droits de<br />

l'enfant ?<br />

- La Convention internationale des droits de l'enfant<br />

- Des enfants détenus encore aujourd’hui ? Dans quelles conditions ?

Nous sommes quatre collégiens, Hortense, Agathe, Lucie et Jeremy du collège<br />

<strong>Barbey</strong> d’Aurévilly de Rouen.<br />

Nous participons au concours de la résistance dont le thème est cette année :<br />

« Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi.»<br />

Nous avons choisi de faire des recherches sur quatre jeunes filles qui ont vécu cette épreuve.<br />

Nous ne les avons pas choisies par hasard : leurs noms figurent sur des plaques commémoratives<br />

de notre collège.<br />

En 1946, 17 noms ont été gravés en mémoire des morts en déportation. Cette plaque est dans le hall<br />

d’honneur de notre établissement, qui fut le lycée Jeanne D’Arc de Rouen de 1882 à 1974.<br />

1

Sur cette plaque aurait pu s’ajouter aussi le nom de Denise Holstein.<br />

Il est inscrit sur le mur de notre salle polyvalente, qui porte d’ailleurs son nom et a été inaugurée le<br />

16 janvier 2003, en présence de cette «miraculée».<br />

Elle fut élève, elle aussi, du lycée Jeanne D’Arc, et fut déportée à Auschwitz, mais des<br />

quatre, elle est la seule à en être revenue.<br />

Après un silence de 50 ans, Mme Holstein à la demande de Serge Klarsfeld, a raconté ce<br />

qu’elle avait vécu.<br />

Elle a écrit un livre «N’oubliez pas les enfants d’Auschwitz» et a enregistré une cassette<br />

«le passage du témoin» que nous avons lu et entendu.<br />

Son témoignage nous a ainsi permis de découvrir les atrocités subies par :<br />

Claudine Guérin, Hélène et Nelly Rechtchaft, elles aussi élèves alors au lycée Jeanne D’arc.<br />

Claudine a été déportée car elle était résistante communiste.<br />

Ce que nous savons d’Hélène et Nelly Rechtchaft nous le devons à Mme Rousselle,<br />

ancienne élève du lycée, qui en mars 2008 a tenu à apporter son témoignage sur ses camarades<br />

disparues.<br />

2

I- Hélène Rechtchaft, avec le témoignage de Mme Rousselle.<br />

En mars 2008, le principal de notre collège, M. Formule, a reçu une lettre d’une ancienne élève du<br />

lycée, Madame Rouselle qui tenait à apporter son témoignage sur ses amies disparues.<br />

Hélène,<br />

J'avais huit ans. J'allais pour la première fois à l'école, au beau milieu de l'année.<br />

Un peu perdue. Tu étais déjà là, très brune et typée, tout le contraire de moi. Tu avais un nom<br />

impossible à prononcer. Mais pour moi, tu fus simplement Hélène, mon amie.<br />

Nous nous sommes suivies, de classe en classe. Et puis la guerre est arrivée et avec elle, les<br />

jours mauvais.<br />

Mai 1940, la débâcle, l'exode. Tu nous avais rejoints au bout de la Bretagne, dans notre<br />

vieille maison. Là-bas, c'était le calme, le soleil, la mer. On oubliait le chaos. Mais toi, déjà inquiète<br />

tu me disais : «Comme je voudrais m'appeler Dupond, Durand, comme toi!». Je ne comprenais pas<br />

bien...<br />

Il a fallu rentrer. La ville détruite. Le lycée occupé. Et puis ce furent les tracas quotidiens,<br />

les queues les alertes et les hivers si froids. Et parfois placardée, sur les murs, une affiche<br />

allemande, sinistre, avec en gras caractères noirs,<br />

«ERSHOSSEN». *<br />

Un jour de 1942, tu es arrivée avec l'étoile Maléfique au revers de ta jolie veste bleue.<br />

Et une fois, un sale type nous a injuriées toutes les deux dans la rue. Les malheurs ont commencé.<br />

Une nuit, ils ont emmené ton papa, Élie. Et puis ce fut le tour de ta maman. Alors tu es<br />

restée seule avec ta petite soeur dans une famille amie. Tu me disais: «J'ai peur d'entendre des bruits<br />

de bottes devant la porte». Mais tu travaillais toujours vaillamment, poursuivant tes études.<br />

Juillet 1942. Nous avions seize ans toutes les deux. Le bac de première passé, ce fut la<br />

distribution des Prix, solennelle, comme toujours à l'époque, avec Préfet, autorités, discours, un peu<br />

d'angoisse aussi à l'appel de son nom. Tu fus nommée à ton tour :<br />

Classe de 1 ère A<br />

Prix d'excellence<br />

Hélène Rechtaft<br />

Et on te vit monter fièrement sur l'estrade avec ton<br />

étoile jaune, pour aller recevoir tous tes prix, sous les<br />

applaudissements de toute la salle.<br />

Et puis, une nuit de janvier 1943 ils t'ont emmenée, toi<br />

aussi.<br />

Ils t'ont traînée avec ta petite soeur dans l'hiver, le froid,<br />

le noir, pour aller Dieu sait où. Je ne t'ai plus revue.<br />

Mais j'ai vu l'autre jour, en janvier 2005, lugubre sous<br />

la neige, là-bas, le lieu maudit, où tu as disparu.<br />

Ershossen = fusillé<br />

Mars 2005<br />

Hélène et Nelly (Photo Mme Rousselle)<br />

3

Mme Rouselle, née Colette Dupont nous a confié trois lettres écrites par Hélène et une par sa mère<br />

de mai 1940 à juillet 1942.<br />

Ces témoignages nous permettent de découvrir la défaite militaire des armées françaises, l’Exode,<br />

l’Occupation et enfin les lois discriminatoires à l’encontre de la population juive rouennaise.<br />

Comme beaucoup de familles rouennaises Hélène et<br />

sa famille vivent l’exode de mai 1940 :<br />

Le 25 mai 1940, Hélène écrit à son amie Colette<br />

Dupont qu’elle surnomme«Duponette» : elle ne va<br />

plus en classe, ni à Rouen, son père ayant déclaré<br />

qu'il y a «trop de bruit au plafond» entendez trop<br />

d’avions ; et la situation est telle que sa famille<br />

songe elle aussi à quitter Petit-Quevilly où ils<br />

habitent au 137 rue Léon Malétra, et où son père<br />

travaille comme ingénieur chimiste.<br />

Une de leur amie commune est déjà partie à<br />

Bordeaux et Hélène demande à Colette si ses parents<br />

peuvent leur trouver un «petit appartement meublé<br />

d’une ou plutôt deux pièces et cuisine, pas trop cher » à<br />

Saint Pierre Quiberon.<br />

4

Le 30 juillet 1940, Colette Dupont reçoit une nouvelle lettre de son amie qui est de retour de<br />

Bretagne : la guerre est perdue, il faut continuer à vivre, les civils se demandent s’ils vont récupérer<br />

leur maison, si elle n’est pas occupée ou détruite.<br />

Hélène décrit Rouen :<br />

«Du train j’ai vu des ponts tombés en ruine, des maisons délabrées, des restes encore fumant, (…)<br />

mais, console Monique la flèche de la cathédrale est restée, la cathédrale est intacte, mais pour la<br />

préserver, les allemands par amitié ont fait sauter à la dynamite toutes les maisons environnantes,<br />

qui d’ailleurs ne flambaient pas. Il y a un pont en bois pour piétons, c’est tout, en face de la Bourse<br />

qui est détruite. Les quais sont en mille morceaux et à chaque coin de rue on aperçoit le spectacle<br />

lamentable des maisons en ruines, écroulées… Les allemands occupent tout. Les avions rasent les<br />

maisons tout le temps, des convois de troupes s’allongent sur les routes en longs filets de camions,<br />

de canons, de motocyclistes. Les rues sont mortes sauf autour de la gare d’Orléans où c’est la<br />

cohue.»<br />

La famille Rechtchaft est victime de la politique antisémite des nazis et du gouvernement de Vichy.<br />

À la suite de premières mesures discriminatoires contre les juifs dès le 17 juillet 1940, le<br />

gouvernement de Vichy édicte le 3 octobre 1940 le premier «statut des juifs» qui leur impose<br />

l’obligation d’être recensés et de posséder une carte d’identité spécifique. A partir de 1941, c’est la<br />

politique massive d’extermination qui est mise en place par les nazis, relayée de façon effroyable<br />

par le régime pétainiste.<br />

Le système concentrationnaire nazi s'installe,en instaurant dans les territoires occupés, donc à<br />

Rouen, chez les civils ,la terreur et l’arbitraire. Les familles juives sont victimes de la politique<br />

raciste et antisémite mise en place, en arrêtant d’abord les hommes, puis en séparant les parents des<br />

enfants. En 1942, Pierre Laval propose la déportation des familles entières. Les enfants ne sont<br />

donc pas épargnés.<br />

C’est ainsi qu’Hélène et sa petite sœur sont séparées de leurs parents : Mme Dupont reçoit une lettre<br />

de la mère d’Hélène qui raconte qu’elle est à Creil, son mari à Drancy et les filles restées à Rouen :<br />

5

Creil le 16 juin 1942.<br />

Je suis tombée chez de braves gens» (...) « J’ai des nouvelles de mes enfants, elles mangent bien,<br />

travaillent bien et se portent bien, c’est l’essentiel.» (...) « J’ai eu quelques mots de mon mari, il<br />

nous encourage toujours et il est heureux de penser que nous sommes restées à Rouen,<br />

malheureusement dans ma dernière carte, j’étais obligée de lui écrire la vérité et je me demande<br />

comment il supportera ce dernier coup. (...) Il se prépare toujours pour le départ. Où ? Quand ? Il<br />

ne le sait pas.» (...) «Je ne sors pas sauf pour aller pointer chaque semaine au commissariat»<br />

Hélène et Nelly sont donc seules ; le directeur de l’usine de M. Rechtchaft, M. Gondé, les recueille<br />

dans son manoir, rue Léon Malétra.<br />

Le lycée Jeanne d’Arc était occupé par les Allemands: le lycée Corneille recevait donc, le matin les<br />

garçons et les filles l’après-midi. Malgré la situation difficile qu’elles devaient surmonter, Hélène et<br />

Nelly continuent à aller au lycée.<br />

En juillet 1942, Hélène a seize ans, elle a passé le bac et elle est nommée quatorze fois à la<br />

distribution des Prix.<br />

Elle monte chercher ses récompenses avec son étoile jaune dont le port est obligatoire à partir de<br />

l’âge de six ans, depuis l’ordonnance allemande du 28 mai 1942.<br />

6

Hélène est invitée à déjeuner le 13 juillet 1942 chez les parents de Mme Dupont. Cette dernière lui<br />

propose d’écrire une lettre à sa «chère vieille Coucou» qui a voyagé seule pour la première fois,<br />

avec un certificat médical, justifiant ainsi son déplacement, pour aller en Bretagne.<br />

Dans cette lettre Hélène décrit sa vie à Rouen :<br />

«Maman est toujours à Drancy et j’espère qu’elle y restera. En ce moment c’est mon unique souci.<br />

Une fois que j’ai fait ses colis, je tricote, je joue au ping-pong tout comme toi. Et c’est une folie.<br />

Matin et soir on tient la raquette à la main et Mme Gondé peut toujours dire qu’il faut faire du latin<br />

ou autre. On joue, et c’est tout. Le tennis est arrangé aussi mais sommes encore profanes dans cet<br />

art délicat. Après ça je lis. Je me rase sur les théories d’Einstein,<br />

(Elles sont très bien, mais il faut trop de dictionnaires et la mécanique s’enchevêtre dans mon crâne<br />

au point que je ne pense rien en sortir.)(...)<br />

… à Rouen ce n’est pas drôle : arrivée d’Allemands, plats d’Allemands et Allemandes. Et quand je<br />

longe Solferino, on me regarde de travers. J’y suis entrée sans me rappeler que je n’avais pas le<br />

droit, mais j’ai eu froid dans le dos quand je me suis souvenue»<br />

«Ah je voudrais bien flâner au soleil (…) ou grimper sur les menhirs ! Cette mer si bleue les jours<br />

de beau temps, je ne la reverrai sans doute plus. Tant pis»<br />

(Cette dernière phrase est écrite au crayon.)<br />

Fichés, les juifs sont plus facilement identifiables. Lors des rafles de janvier, mai et octobre 1942 et<br />

surtout des 13 au 16 janvier 1943, peu passeront au travers des arrestations. En représailles d’un<br />

attentat qui coûte la vie d’un sous-officier allemand de la Feldkommandantur de Rouen, le préfet<br />

régional André Parmentier donne l’ordre à la police française de rechercher et d’arrêter tous les<br />

juifs du département.<br />

Arrêtés à l’heure du couvre-feu, les juifs sont emmenés au commissariat de leur arrondissement,<br />

puis ils vont à pied jusqu’à la gare pour prendre le train pour Paris, où deux wagons de troisième<br />

classe à couloir en queue de train ont été réquisitionnés. Arrivés à Paris, les Juifs attendent les<br />

autobus réquisitionnés à la gare Saint-Lazare et sont conduits au camp de Drancy jusqu’à nouvel<br />

ordre.<br />

7

Nous avons pris quelques extraits de l'instruction préfectorale de Janvier1943<br />

Instruction préfectorale adressée au commissaire de police de Rouen ordonnant l’arrestation de tous<br />

les juifs de l’agglomération rouennaise, 15 janvier 1943. Fonds du commissariat de police de<br />

Rouen, 3352 W 2.<br />

« La Police Française est chargée des arrestations et des transferts […]<br />

1° Tous les juifs doivent êtres appréhendés : vieillards, femmes, enfants même en bas âge. […]<br />

9° Les femmes juives mariées à des aryens doivent être internées.[…]<br />

11° Les juifs amenés au Centre d’Accueil dans la soirée quitteront Rouen pour Drancy le 16 janvier<br />

par le train de 5h45. […]»<br />

A partir de ce moment, les seuls juifs restés dans le département sont clandestins, certains<br />

rejoignant les rangs de la Résistance.<br />

8

Nous sommes allés aux Archives Départementales, consulter les archives du lycée Jeanne d’Arc, où<br />

nous avons retrouvé les traces des élèves qui nous intéressent.<br />

Nous avons également consulté le «Journal de Rouen», mais dans ce quotidien collaborationniste, il<br />

n’est fait nulle part mention de la rafle du 16 janvier 1943.<br />

Françoise Bottois, dans ses recherches sur l’anéantissement des juifs de Rouen souligne que<br />

«L’administration, la police et la gendarmerie ont collaboré à la déportation des Juifs de Rouen.»<br />

Françoise Bottois précise que ce 16 janvier 1943, quatre élèves du lycée Jeanne d’Arc manquent à<br />

l’appel de l’après-midi : Denise Holstein, 16 ans ; Hélène Rechtchaf dix-sept ans ;<br />

Nelly Rechtchaft, quatorze ans ; et Colette Frauenthal, 11 ans. Nous n’avons pas fait de recherche<br />

sur cette enfant.<br />

Elles sont déportées au camp de Drancy, puis, Hélène et sa petite sœur sont déportées à Auschwitz<br />

dans le convoi 48 ; Denise dans le convoi 77 et Colette dans le convoi 57.<br />

Trois d’entre-elles y sont assassinées.<br />

Serge Klarsfeld établit à 11 516 le nombre d’enfants déportés de France. Parmi eux, près de cent<br />

enfants de moins de quinze ans originaires ou vivant en Normandie sont arrêtés et déportés.<br />

Sur cette centaine, 21 avaient moins de cinq ans.<br />

Hélène et Nelly jouant au ping-pong<br />

9

II- A la recherche d’information sur Claudine Guérin : déportée pour fait de résistance.<br />

1 – Le témoignage de Madame Fainstein, qui a connu Lucie Guérin, mère de Claudine.<br />

Mercredi 28 janvier 2009, nous avons rencontré à l’I.UF.M de Mont-Saint -Aignan, Mme Fainstein,<br />

qui avait été invitée à témoigner devant les professeurs des écoles par M. Roussel, formateur IUFM.<br />

Nouvelle dans ses fonctions d’institutrice, de la promotion 37- 40, elle n’avait que vingt ans quand<br />

elle est nommée dans une école du Havre puis à la campagne au Havre-Mesnil.<br />

André Pican, responsable du parti communiste en Seine-Inférieur, la contacte et la met en rapport<br />

avec un professeur de philosophie de Dieppe, Valentin Felman : elle se voit confier la charge de la<br />

propagande dans son secteur en rédigeant des tracts et des journaux. Il est difficile de se procurer le<br />

matériel nécessaire, le travail se fait de nuit, et il lui faut se mettre à un genre nouveau pour elle : la<br />

littérature clandestine.<br />

Valentin Felman, juif, originaire de St Petersburg, naturalisé de fraîche date, s’engage dans un<br />

groupe armé. Mme Fainstein se retrouve seule pour s’informer, écrire, mettre en page, imprimer et<br />

transporter jusqu’à son livreur de Dieppe.<br />

Journaux clandestins : L'Avenir Normand et le Front National donnés par Mme Fainstein<br />

Fin décembre 1941, elle est arrêtée et interrogée par un commissaire des brigades spéciales.<br />

Elle suit les recommandations qui lui avaient été faites, et ne dit rien pendant les deux premiers<br />

jours de façon à permettre aux autres de se mettre à l’abri. Trahie par son excellente orthographe,<br />

elle endosse la responsabilité de chef et passe devant un juge d’instruction.<br />

Elle séjourne dans une prison de Dieppe puis elle est mise au secret dans la prison de Rouen<br />

le 5 janvier 1942.<br />

Elle est jugée à huis clos par un tribunal de la cour d’appel. Sa mère est présente au jugement car<br />

elle est mineure.<br />

Elle est condamnée à six ans de travaux forcés et reconduite à la prison de Rouen.<br />

10

Là, elle rencontre Lucie Guérin qui avait été arrêtée par les Allemands le 1 er décembre 1941.<br />

Elle aussi était institutrice, elle avait alors 41 ans, et était engagée dans la vie politique et syndicale ;<br />

elle avait adhéré au Parti communiste. Elle participait activement à la Résistance au sein des FTP.<br />

Elle était aussi responsable départementale du Secours Populaire. Elle est condamnée à huit ans de<br />

travaux forcés pour ses activités contre les armées d'occupation.<br />

En avril 1942, elles sont envoyées à la prison centrale de Rennes où elles sont internées comme<br />

détenues politiques.<br />

Elles y restent jusqu’en février 1943, où à la suite d’une inspection de la Gestapo, elles sont jugées<br />

comme des «meneuses semant le trouble». Elles passent une nuit au cachot, redoutant d’être<br />

exécutées, mais, le lendemain, elles sont déplacées dans une camionnette cellulaire. Après une<br />

journée d’un voyage pénible, ballottées à deux dans une cellule individuelle, elles arrivent à la<br />

prison de Chalons en Champagne.<br />

Le 2 mai 1944 elles sont déportées à Ravensbrück, entassées à 60 dans des wagons à bestiaux.<br />

A leur arrivée, elles subissent le «cérémonial» d’usage : déshabillage, rasage, douche. Puis, on leur<br />

donne la tenue du prisonnier : robe à rayures avec son triangle et son matricule.<br />

Mme Fainstein devient le n°39 114.<br />

Les déportées sont entassées dans des baraques, obligées d’apprendre les ordres donnés en<br />

allemand, elles subissent les interminables appels, où les détenues doivent regarder droit devant<br />

eux, au garde à vous et où elles peuvent être brutalisées par des kapos, insupportables appels où<br />

certains s’évanouissent tant ils sont pénibles. Elles ont aussi subi, les humiliantes visites médicales.<br />

Mme Fainstein avait alors 23 ans et un contremaître l’a choisie pour aller travailler en<br />

Tchécoslovaquie à Drédau ; dans la région des Sudètes, il y avait un camp de femmes qui<br />

travaillaient pour Siemens : une usine textile transformée en usine sidérurgique pour la fabrication<br />

de pièces détachées pour l’aviation allemande. Elle est restée 11 mois dans ce camp.<br />

Mme Fainstein, est alors très émue à l’évocation de l’arrivée de jeunes femmes juives de Hongrie.<br />

Beaucoup d’entre-elles avaient le typhus. Celles qui avaient survécues jusqu’alors furent<br />

emmenées, ainsi que trois petits enfants qui se trouvaient alors dans ce camp et qui avaient été<br />

adoptés par les prisonnières. Elle les a vus partir, mais ne jamais revenir…<br />

Elle est libérée le 7 mai 1945.<br />

Son témoignage nous permet d’approcher Lucie Guérin, la mère de Claudine.<br />

Mme Fainstein se rappelle que Lucie était inquiète pour sa fille, Claudine. Son petit garçon était<br />

resté avec sa mère mais elle n’avait pas de nouvelles de sa fille.<br />

11

2 -Claudine Guérin : son arrestation, sa déportation.<br />

Née en Seine-Inférieure le 1 er mai 1925, elle a fait ses études à Trouville et à Rouen au lycée Jeanne<br />

d’Arc.<br />

Sur ces registres du lycée Jeanne d'Arc de 1940 apparaît notamment le nom de Claudine Guérin.<br />

12

Depuis juin 1940, elle participe à la résistance en Seine-Inférieure.<br />

Elle assure des liaisons, transporte des journaux interdits comme "La Vérité" et "L'Avenir<br />

Normand», collecte de la nourriture dans les fermes pour aider ceux qui n’avaient pas de tickets de<br />

ravitaillement.<br />

Mais à côté de ses activités clandestines elle reste une très bonne élève studieuse.<br />

Cependant, sa mère, jugeant la situation dangereuse, la fait rentrer au Lycée Victor Duruy à Paris,<br />

en octobre 1941.<br />

Malgré l’arrestation de sa mère, pour fait de résistance, en décembre 1941, elle reste en liaison avec<br />

les résistants normands mais elle est également arrêtée au lycée Duruy, à Paris, le 17 février 1942<br />

par les policiers des brigades spéciales qui ont trouvé chez Marie Louise Jourdan, sa correspondante<br />

à Paris, une lettre, destinée à André Pican, un de ses amis.<br />

D’après son épouse, Germaine Pican, pendant sa garde à vue à la Préfecture de Police, Claudine<br />

tombe malade, elle a les oreillons.<br />

Elle est hospitalisée à Claude Bernard. Guérie, elle rejoint les autres membres du groupe à la Prison<br />

de la Santé. Elle est maintenue au secret pendant six mois.<br />

Le 1 er mai 1942, elle a 17 ans.<br />

Elle est transférée à Romainville le 24 août 1942.<br />

Le 24 janvier 1943, elle part pour Auschwitz dans le convoi dit des «31000», seul convoi de<br />

déportées politiques envoyé à Auschwitz-Birkenau «le plus grand centre de mise à mort pour les<br />

juifs ».<br />

Elle rejoint dans ce convoi Marie Claude Vaillant Couturier, Hélène Langevin,<br />

Charlotte Delbo-Dubach... Elle est immatriculée sous le numéro 31664 d'où le nom donné à ce<br />

convoi.<br />

Il était composé de 230 femmes dont 50 parisiennes. 49 seulement sur les 230 en reviendront.<br />

13

3- Claudine Guérin à Auschwitz :<br />

NOM PRENOM (S)<br />

NOM DE JEUNE<br />

FILLE<br />

SURNOM<br />

GUERIN CLAUDINE GUERIN INCONNU<br />

NEE LE A CODE POSTAL<br />

DEPARTEMENT /<br />

PAYS<br />

LE 1 er MAI 1925<br />

GRUCHET-LA-<br />

VALASSE<br />

76210 SEINE MARITIME<br />

Musée d’État d'Auschwitz-Birkenau, Oswiecim (Pologne)<br />

Collection Mémoire-Vive, droits réservés.<br />

LES TEXTES EN<br />

ROUGES<br />

SONT LES INFOS<br />

QUI NOUS<br />

MANQUENT<br />

SITUATION<br />

CIVILE<br />

DECEDÉE AU<br />

CAMP<br />

RENTRÉE ET<br />

DÉCÉDÉE<br />

PROFESSION<br />

DÉCÉDÉE LE 25 AVRIL 1943 LYCÉENNE<br />

RÉSEAU<br />

CAUSE DE<br />

L'ARRESTATION<br />

ÉVÈNEMENT LIÉ<br />

PARIS - ILE DE FRANCE - F.N.R. -<br />

AFFAIRE PICAN<br />

FAITS DE RÉSISTANCE<br />

MÈRE DÉPORTÉE À<br />

RAVENSBRUCK<br />

DOCS<br />

14

Le Lundi 26 janvier 1946, Marie Claude Vaillant Couturier évoque devant le tribunal de Nuremberg,<br />

le souvenir de Claudine Guérin.<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : Je suis partie pour Auschwitz le 23 janvier et arrivée le 27.<br />

Monsieur DUBOST : Vous faisiez partie d'un convoi ?<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : Je faisais partie d'un convoi de 230 françaises. Il y avait<br />

parmi nous Danielle Casanova qui est morte à Auschwitz, Maï Politzer, qui est morte à Auschwitz,<br />

Hélène Salomon. Il y avait de vieilles femmes...<br />

Monsieur DUBOST :- Quelle était leur condition sociale ?<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : Des intellectuelles, des institutrices, un peu de toutes les<br />

conditions sociales. Maï Politzer était médecin ; elle était la femme du philosophe Georges<br />

Politzer. Hélène Salomon est la femme du physicien Salomon ; c'est la fille du professeur Langevin.<br />

Danielle Casanova était chirurgien-dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes ;<br />

c'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers.<br />

Monsieur DUBOST : Combien êtes-vous revenues sur 230 ?<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : 49. Il y avait dans le transport, de vieilles femmes ; entre<br />

autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de<br />

son mari, qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas.<br />

Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.<br />

Le Président : Vous avez dit que seulement 49 étaient revenues. Voulez-vous dire que seulement 49<br />

sont arrivées à Auschwitz ?<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : Non, seulement 49 sont revenues en France.<br />

Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe.<br />

Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz.<br />

Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève de lycée, Claudine Guérin. Elle est morte<br />

également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le Tribunal<br />

militaire allemand ; elles s'appellent Marie Alonzo et Marie-Thérèse Fleuri ; elles sont mortes à<br />

Auschwitz. Le voyage était extrêmement pénible, car nous étions 60 par wagon et l'on ne nous a pas<br />

distribué de nourriture ni de boissons pendant le trajet. Comme nous demandions aux arrêts aux<br />

soldats lorrains enrôlés dans la Wehrmacht qui nous gardaient si l'on arrivait bientôt, ils nous ont<br />

répondu : "Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressées d'arriver".<br />

Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir<br />

à coups de crosses pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp<br />

d'Auschwitz, dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet<br />

en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir - car nous<br />

avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail - qu'en passant le<br />

porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage.<br />

On nous a conduites dans une grande baraque, puis à la désinfection. Là, on nous a rasé la tête et<br />

on nous a tatoués sur l'avant-bras gauche le numéro de matricule. Ensuite, on nous a mises dans<br />

une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Tout cela se passait en<br />

présence des SS, hommes et femmes, bien que nous soyons nues.<br />

Après, on nous a remis des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette<br />

pareille.<br />

15

Comme ces opérations avaient pris plusieurs heures, nous voyions, des fenêtres du bloc où nous<br />

nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s'est installé. Comme il neigeait,<br />

nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. A ce moment-là, les commandos de<br />

travail d'hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des<br />

morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosses ou<br />

à coups de bottes, chaque fois qu'ils s'affaissaient.<br />

Après cela, nous avons été conduites dans le bloc où nous devions habiter. Il n'y avait pas de lits,<br />

mais des bat-flanc de 2 mètres sur 2 mètres, où nous étions couchées à 9, sans paillasse et sans<br />

couverture la première nuit. Nous sommes demeurées dans des blocs de ce genre pendant plusieurs<br />

mois. Pendant toute la nuit, on ne pouvait pas dormir, parce que chaque fois que l'une des 9 se<br />

dérangeait - et comme elles étaient toutes malades, c'était sans arrêt - elle dérangeait toute la<br />

rangée.<br />

A trois heures et demie du matin, les hurlements des surveillantes nous réveillaient, et, à coups de<br />

gourdins, on était chassé de son grabat pour partir à l'appel. Rien au monde ne pouvait dispenser<br />

de l'appel, même les mourantes devaient y être traînées. Là, nous restions en rangs par cinq jusqu'à<br />

ce que le jour se lève, c'est-à-dire 7 à 8 heures du matin en hiver, et, lorsqu'il y avait du brouillard,<br />

quelquefois jusqu'à midi. Puis, les commandos s'ébranlaient pour partir au travail.<br />

Monsieur DUBOST : Je vous demande pardon, pouvez-vous décrire les scènes de l'appel ?<br />

Madame VAILLANT-COUTURIER : - Pour l'appel, on était mis en rangs, par cinq, puis nous<br />

attendions jusqu'au jour que les Aufseherinnen, c'est-à-dire les surveillantes allemandes en<br />

uniforme, viennent nous compter. Elles avaient des gourdins et elles distribuaient, au petit bonheur<br />

la chance, comme ça tombait, des coups.<br />

Nous avons une compagne, Germaine Renaud, institutrice à Azay-le-Rideau, qui a eu le crâne<br />

fendu devant mes yeux par un coup de gourdin, durant l'appel.<br />

Le travail à Auschwitz consistait en déblaiements de maisons démolies, constructions de routes et<br />

surtout assainissement des marais. C'était de beaucoup le travail le plus dur, puisqu'on était toute<br />

la journée les pieds dans l'eau et qu'il y avait danger d'enlisement. Il arrivait constamment qu'on<br />

soit obligé de retirer une camarade qui s'était enfoncée parfois jusqu'à la ceinture. Durant tout le<br />

travail, les SS hommes et femmes qui nous surveillaient nous battaient à coups de gourdins et<br />

lançaient sur nous leurs chiens. Nombreuses sont les camarades qui ont eu les jambes déchirées<br />

par les chiens. Il m'est même arrivé de voir une femme déchirée et mourir sous mes yeux, alors que<br />

le SS Tauber excitait son chien contre elle et ricanait à ce spectacle.<br />

Claudine supporte courageusement les trois premiers mois à Auschwitz mais, atteinte du typhus,<br />

elle entre au Revier, dont elle sort incomplètement guérie, mais à bout de forces, souffrant de<br />

dysenterie, elle doit y retourner.<br />

On sait qu’elle vivra ses derniers jours au milieu d’étrangères, sans amies pour la soutenir<br />

moralement et physiquement.<br />

Elle meurt le 25 avril 1943. Elle aurait eu 18 ans le 1 er mai.<br />

16

III Le système concentrationnaire décrit par Mme Denise Holstein dans son livre<br />

«Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d’Auschwitz…»<br />

Des quatre élèves sur lesquelles nous avons enquêté, elle est la seule qui soit revenue.<br />

C’est donc à partir de ce que Mme Holstein a vécu que nous décrivons le système concentrationnaire<br />

nazi :<br />

De l’arrestation à l’arrivée d’Auchwitz:<br />

Le jour de son arrestation:<br />

Le 15 janvier 1943 : Denise est arrêtée avec ses parents à<br />

leur domicile rouennais.<br />

Ils sont conduits à Drancy le lendemain au petit matin.<br />

Le 5 mars elle est envoyée à l’hôpital Claude Bernard car<br />

elle a les oreillons, elle ne reverra plus ses parents qui ont<br />

été déporté le 20 novembre1943 à Auschwitz, où ils ont<br />

été immédiatement assassinés.<br />

Le 31 mars 1943, Denise est placée à Paris dans une des<br />

maisons d’enfants juifs orphelins de leurs parents<br />

déportés : les centres de l’UGIF : Union générale des<br />

Israélites de France ; au début de l’été elle est conduite au<br />

centre de l’UGIF de Louveciennes (dans les Yvelines) ;<br />

elle devient monitrice d’un groupe d’enfants.<br />

Le 22 juillet 1944, tous les enfants et leurs monitrices du<br />

centre de l’UGIF de Louveciennes sont raflés et déportés<br />

à Drancy.<br />

Serge Klarsfeld explique que c’est le ‘’S.S. Aloïs Brunner, qui a pris le 20 juillet 1944, la décision<br />

d’arrêter et de conduire à Drancy, pour être ensuite déportés, les deux cent quarante et un enfants<br />

qui étaient hébergés dans ces centres.‘’ p47.<br />

Des quarante et un enfants raflés ainsi à Louveciennes, trente-quatre ont été déportés : la fille du<br />

directeur est libérée car non juive.<br />

Des trente-quatre autres enfants, Denise est la seule survivante.<br />

Elle arrive à Auschwitz-Birkenau dans la nuit du 2 au 3 août 1944.<br />

Le voyage de Drancy à Auschwitz a été pénible dans des wagons à bestiaux, entassés sans pouvoir<br />

s’asseoir, ni manger ni boire.<br />

17

P 49 : « On nous emmène dans une petite gare, près de Drancy(…), où nous sommes obligés<br />

d’embarquer avec nos baluchons, dans des wagons à bestiaux garés sur des voies à l’écart. (…).<br />

Mille trois cents personnes dans des conditions incroyables, écrasées, entassées avec quelques<br />

matelas, des seaux, à peine de quoi boire alors qu’il fait vraiment très chaud et qu’il n’y a que de<br />

très petites ouvertures pour laisser passer un peu d’air.(…). Nous sommes soixante dans notre<br />

wagon, dont une cinquantaine d’enfants (…). Quant aux adultes ils sont odieux et ne supportent pas<br />

d’être dérangés par les enfants qui, vu le manque de place, les bousculent, font du bruit et se<br />

plaignent de la chaleur, de la soif, du manque d’air. »<br />

La nuit de la sélection :<br />

P50 -51: « La troisième nuit, arrêt brutal. (…) [Ils sont tirés] dehors par des hommes en costumes<br />

rayés de bagnards qui ne parlent pas français (…)»<br />

Un de ces prisonniers interdit à Denise de s’occuper des enfants.<br />

«[un allemand], plus grand que les autres fait des gestes avec sa cravache sans rien dire, tantôt vers<br />

la droite, tantôt vers la gauche, [elle se] rend compte que tous les petits enfants partent d’un coté,<br />

avec les personnes âgées. De l’autre, il ne doit rester que des gens qui ont environ entre dix-huit et<br />

trente-cinq ans. Des familles sont ainsi brutalement séparées, sans aucune explication.»<br />

Que sont devenus ceux qui n’étaient pas aptes à travailler ?<br />

Nous avons choisi de répondre à cette question en utilisant l’Album d’Auschwitz,<br />

(des photographies prises par les SS )… Editée par la Fondation de la Mémoire de la Shoah .<br />

En vacances à Noël à Paimpol en Bretagne, Hortense a découvert dans la bibliothèque de son grand<br />

oncle l’édition de février 2005 de cet album qui a une histoire singulière. Ces photographies ainsi<br />

que tous les témoignages entendus confirment, «la solution finale » adoptée par les nazis.<br />

Ceux qui étaient inaptes au travail partaient directement pour le Bunker. Après avoir été gazés, les<br />

cadavres étaient enterrés dans des fosses communes, puis à partir de septembre 1942 ils étaient<br />

incinérés pour ne pas laisser de traces.<br />

De vastes fosses ont été aussi creusées pour brûler les corps en plein air, car la capacité de mise à<br />

mort avec le Zyklon B était supérieure à celle de la liquidation des cadavres dans les fours.<br />

18

Photo 122 : sont visibles à l’arrière plan, les deux baraques des latrines et des toilettes et une partie<br />

du bloc 32 du camp des femmes hongroises. Le groupe longe des rails où des wagonnets<br />

transportaient du petit matériel, des pierres.<br />

Ce groupe se dirige vers les chambres à gaz 4 et 5. Les femmes visiblement enceintes au moment de<br />

la sélection étaient vouées à la mort.<br />

Photo 138 : des mères avec leurs enfants attendant dans le bois de bouleaux : on leur avait promis<br />

qu’après la «désinfection», ils seraient transférés dans un camp regroupant les familles. Là, ils<br />

retrouveraient leurs proches quand ces derniers rentreraient du travail. Par conséquent, ils<br />

demeuraient confiants. Après un voyage pénible, les enfants pouvaient jouer dans la nature, les<br />

vieillards se reposer, les femmes discuter entre elles.<br />

19

Photo 128 : à l’arrière plan le crématoire III est visible : ce bâtiment cache une énorme salle dans<br />

laquelle se trouvent 15 fours crématoires.<br />

Ce groupe de femmes et d’enfants viennent de la route principale du camp et entrent dans la cour du<br />

crématorium III. Les locaux de mise à mort étaient au sous-sol, la salle des fours au<br />

rez-de- chaussée et le logement du Sonderkommando au premier étage.<br />

Les fausses douches sont des salles qui pouvaient contenir 15000 personnes, les cristaux de Zyklon<br />

B étaient versés par des ouvertures ménagés dans le plafond. Celles-ci donnaient sur des colonnes<br />

d’où s’échappaient, à travers la salle, des émanations mortelles. Il fallait dix minutes pour tuer tout<br />

le monde.<br />

Ensuite les cadavres étaient tondus, les dents en or arrachées, les cadavres incinérés et les cendres<br />

jetées dans la rivière, la Sola ou dans la Vistule.<br />

Reprenons le récit de Denise Holstein : pour savoir ce qu’il advient de ceux qui ont passés cette<br />

première sélection.<br />

Quel était le sort réservé aux jeunes comme Denise.<br />

Etaient-ils considérés différemment des adultes ?<br />

Qui sommes nous ?<br />

P53 « Ensuite, dans un immense couloir, nous sommes toutes rasées. Ce sont de grosses bonnes<br />

femmes, fortes, brutales, qui s’acquittent de cette besogne. Je m’assieds, je sens la tondeuse passer<br />

sur ma tête et mes longs cheveux qui coulent le long de mes épaules nues.»<br />

Une humiliante mise à nue.<br />

P 53 « Nous devons nous déshabiller complètement, devant des Allemands des deux sexes qui, un<br />

sourire ironique aux lèvres, nous regardent passer nus, nos chaussures à la main. Ensuite, on nous<br />

fait passer à la douche et nous devons enfiler, sans même pouvoir nous essuyer, de véritables<br />

guenilles qu’on nous jette par hasard pour remplacer les affaires que nous avons dû abandonner<br />

derrière nous.»<br />

20

A 16 727 :<br />

P57 : « Le lendemain ou le surlendemain, nous passons au tatouage. C'est assez douloureux, et<br />

encore plus douloureux si on résiste un tant soit peu : les grosses bonnes femmes sont là pour vous<br />

maintenir et celle qui tient l'aiguille a un malin plaisir à faire un peu plus mal qu'il est nécessaire.»<br />

(…)<br />

«Nous voici donc tatouées, numérotées comme du bétail. Denise Holstein A 16727. Nous ne<br />

sommes plus personne, nous n’avons plus aucune individualité. »<br />

Une épreuve supplémentaire : Les appels.<br />

P55 et p 59 : « Les appels, c’est vraiment quelque chose de terrible. Toutes les nuits à trois heures,<br />

les cris de la blockowa et de ses assistantes, les stubowas nous éveillent alors que nous sommes<br />

encore loin d’avoir assez dormies. Elles pourraient le faire plus vite, mais elles prennent plaisir à<br />

faire durer cette séance qui a surtout pour fonction de nous briser le moral, de nous humilier, d’user<br />

notre résistance en nous soumettant à leurs caprices.»<br />

Et quand on est malade ?<br />

P69 Denise est malade, elle a attrapé la scarlatine:<br />

«J ’ai très mal à la gorge, de la fièvre, la joue enflée. C’est la scarlatine. Je suis envoyée au Revier,<br />

l’infirmerie. C’est l’occasion de souffler un peu, de ne plus subir l’appel, de ne plus aller travailler,<br />

de rester couchée toute la journée.»<br />

L’hôpital est appelé le Revier : les malades n’y sont pas soignés. C’est une occasion supplémentaire<br />

de vider le camp « des bouches inutiles».<br />

Le 6 février 1945 elle attrape aussi le typhus, car elle a comme les autres des poux, a cela s’ajoute<br />

de fortes diarrhées.<br />

Au moment de la libération du camp de Bergen-Belsen où elle se trouve alors, elle ne pèse plus que<br />

35kg, après deux ans dans les camps.<br />

L’arrivée du Docteur Mengele : une épreuve supplémentaire.<br />

P69 : «Un jour, je sens un vent de panique : on annonce la venue du docteur Mengele. C’est un nom<br />

qui ne me dit rien, mais quelqu’un m’affirme qu’il a au moins un million de juifs sur la conscience !<br />

C’est un grand pourvoyeur de chambres à gaz, mais il a aussi une autre spécialité : il choisit des<br />

internés sur lesquels il procède à des expériences médicales en les traitant comme de simples<br />

animaux de laboratoire. Il tient une liste sur laquelle il doit y avoir tous nos noms. Nous devons<br />

descendre de notre lit pour nous présenter nues devant lui. Il nous regarde et inscrit un petit signe<br />

devant chaque nom.»<br />

Le docteur Mengele, est un médecin SS qui a effectué des expériences sur les Tziganes et les<br />

jumeaux ; d’autres comme lui ont « élaborés» et mis en œuvre des pratiques médicales atroces, et se<br />

sont servis des prisonniers pour leurs expérimentations.<br />

Notamment dans les camps de Ravensbruck et de Buchenwald sur des enfants.<br />

21

Vivre dans des baraques :<br />

P54 « Et voici que des femmes qui ne sont pas allemandes et qui ne portent pas d’uniforme, nous<br />

font entrer dans une grande baraque en bois où elles nous collent à cinq ou six dans des lits<br />

superposés, à trois étages, où il n’y a même pas de matelas, rien qu’une paillasse. Plus tard, nous<br />

serons à douze par lit, tête-bêche, tellement imbriquées les une dans les autres que, si l’une veut se<br />

retourner, toute la rangée doit faire de même.»<br />

La faim est toujours là :<br />

P 55-61-62-67: « Enfin, c‘est l’heure de la soupe. Ce n’est vraiment pas appétissant (...)<br />

Après l’appel, distribution de café. Si on peut appeler ça du café!» (...) Vers une heure de<br />

l’après-midi, en général la soupe est distribuée et c’est notre seul moment de répit.(...)<br />

Le soir, nous avons droit à un petit morceau de pain avec un peu de saucisson ou de la margarine.<br />

Quelque fois, nous avons un morceau de fromage ou une cuillerée de miel.»<br />

Une autre fois Denise raconte : P68 « C’est l’appel comme chaque jour, mais il ne se conclut pas<br />

par le café habituel. Nous ne nous étonnons qu’à moitié : ce n’est pas la première fois que nous en<br />

sommes privés, peut-être a-t-il servi à faire le ménage. Mais à l’heure de la soupe, pas de soupe.<br />

Pas de pain non plus, rien de toute la journée. Encore une vacherie des Allemands ».<br />

P82 : Denise est à Bergen-Belsen, malade assoiffée et affamée : … «Je ramasse un vieil os sur<br />

lequel il ne reste absolument rien. Sans doute a-t-il déjà été sucé par un chien ou un autre déporté.<br />

Ça ne m’empêche pas de le garder à la bouche toute la journée, avec l’impression d’avoir un peu<br />

moins faim. Et j’en récolte une floraison de boutons tout autour des lèvres.»<br />

La soif est une torture :<br />

P81: Denise est à Bergen-Belsen, malade, il n’y a plus d’eau, «les canalisations ont sauté, disent les<br />

Allemands». Elle a «la gorge enflée, (la) langue douloureuse, (elle) meurt de soif. (Elle) ne peut<br />

plus parler. (…)<br />

(Elle) cherche de l’eau et ne voit qu’une piscine où flottent des cadavres. Sans hésiter, (elle) boit un<br />

litre de cette eau abominable(…).»<br />

Aucune hygiène, aucune intimité.<br />

P62-63 : « Il n’y a jamais aucune possibilité de s’isoler un moment. Même pas aux toilettes qui sont<br />

collectives et où les allemands s’amusent à faire basculer les planches afin que des femmes tombent<br />

dans la fosse où elles se débattent avant de mourir.»<br />

Un système incompréhensible sadique et odieux.<br />

P80 : Denise se trouve alors à Bergen-Belsen et raconte que pour survivre il faut s’organiser.<br />

Pour ses dix huit ans Denise s’offre une paire de bottes «qui lui coûte quatre jours de pain et une<br />

semaine de margarine»<br />

«Mais, au moins, j’ai les pieds au chaud. Une femme, dans une autre baraque, en se réveillant, le<br />

matin n’a pas dû retrouver ses bottes «organisées» (on ne dit pas voler mais organiser), par celle qui<br />

me les a vendues.»<br />

22

L’imagination des tortionnaires est infinie :<br />

P66 : « L’Allemand l’oblige à courir les bras en l’air et à se jeter par terre de tout son long chaque<br />

fois qu’il frappe dans ses mains. Alors tranquillement, il lui passe à vélo sur le corps. Jusqu’à ce<br />

qu’elle en meure (…) Le SS s’approche de la fille avec un grand sourire, et l’abat à coups de<br />

cravache (…) Et les voici qui lâchent leurs chiens sur un groupe de femmes et s’amusent à les faire<br />

monter sur ces pauvres malheureuses qui poussent des hurlement d’horreur, qui se débattent et se<br />

font à moitié déchiqueter. Ce qui amuse beaucoup les Allemands.»<br />

Les prisonniers sont gardés par des blockowa et des stubowas qui font elles aussi preuves de<br />

sadisme.<br />

P74 : « Nous changeons souvent de baraque et de blockowa. L’une d’elle nous fait mettre à genoux<br />

sous la pluie dans la boue pendant des heures et, dans la journée nous n’avons toujours pas le droit<br />

d’entrer pour nous abriter dans la baraque. Les coups tombent comme un rien distribués avec un<br />

gourdin.(...) Les stubowas sont de véritables monstres. Elles nous frappent avec des lanières de cuir<br />

et je me sens comme une bête traquée, enfoncée dans la peur.»<br />

L’épuisement par le travail forcé:<br />

P82 : Les conditions de vie était tellement difficiles que «chaque soir je me dis: «Mon Dieu faites<br />

que je vive encore demain».<br />

Auschwitz se trouve dans le nord de la Pologne. Les conditions climatiques sont très rudes ; les<br />

déportés sont soumis à une discipline intransigeante, subissant punitions à répétition et traitements<br />

inhumains, à cela s’ajoute le travail forcé jusqu’à ce que mort s’en suive.<br />

Le travail donné l’est uniquement pour vérifier si la personne est encore capable de travailler :<br />

il fallait porter des briques, des machines à coudre, des blocs de grès et tout cela sous la surveillance<br />

des Allemands, des Kapos et des chiens.<br />

Dans la fabrique de fouets…<br />

P74 : « Nous devons maintenant travailler dans un atelier où nous fabriquons des fouets en tressant<br />

des bandes de tissu, de caoutchouc, de faux cuir. Tous les samedis, un kapo vérifie le travail. Il faut<br />

que les fouets soient solides. Sinon… . Il en prend quelques-uns au hasard et tente de les briser sur<br />

son genou. S’il y parvient, la responsable est bonne pour une séance de gymnastique dans la neige.<br />

Un coup de sifflet, [les pauvres filles] doivent se coucher par terre. Un autre coup de sifflet, elles<br />

doivent se relever. Jusqu’à épuisement. La plupart du temps, à la fin de la séance, aucune ne se<br />

relève.»<br />

23

Le départ et la libération.<br />

Son départ du camp, la marche de la mort.<br />

L’évacuation générale du camp débute le 18 janvier 1945, les détenus sont évacués par wagons à<br />

bestiaux ouverts, ou à pied, vers l’intérieur du Reich, c’est ce qu’on a appelé : « Les marches de la<br />

mort». Les gardes nazis exécutent, le long des colonnes, les détenus qui tentent de s’enfuir et ceux<br />

trop fatigués pour continuer<br />

Le 27 janvier 1945 les soldats de l’armée soviétique libère le camp d’Auschwitz.<br />

Le 15 avril 1945 : libération du camp de Bergen-Belsen par les britanniques. C’est là que Denise<br />

contracte le typhus et qu’elle est mise en quarantaine. Elle doit donc encore attendre avant d’être<br />

rapatriée chez elle.<br />

P76 : « 30 décembre. Cette fois, ça y est. C’est vraiment le départ. Nous avons le droit à une douche<br />

et à des vêtements. Nous prenons le train. Dans des wagons à bestiaux, bien sûr, et soixante par<br />

wagons. Mais nous partons.»<br />

31 décembre 1945, Denise est évacuée en train du camp de Bergen-Belsen (actuellement dans le<br />

Land de Basse-Saxe, en Allemagne).<br />

P92: Quand elle arrive gare du Nord à Paris, on l’interpelle « Alors il y des enfants qui en<br />

reviennent ? Non les enfants n’en reviennent pas et je ne suis plus une enfant, j’ai plus de dix huit<br />

ans.»<br />

P107 : « j’ai été déportée tard, j’étais jeune et solide, je n’ai pas été sélectionnée pour la chambre à<br />

gaz, je n’ai pas subi d’expérience, je n’ai pas été violée et j’ai pu, de justesse, à Bergen-Belsen,<br />

attendre l’arrivée des Alliés».<br />

P108 : «J e suis revenue et je me suis demandé pourquoi, moi, je suis revenue. Si Dieu a voulu que<br />

je revienne peut-être est-ce que j’ai quelque chose à faire sur cette terre, peut-être est ce pour<br />

témoigner…»<br />

24

IV- AUJOURD’HUI EN 2009…<br />

Comment survivre après une telle épreuve ?<br />

À la fin du mois de mai 1945, c‘est le retour de Denise Holstein à Paris.<br />

Elle retrouve sa grand-mère, son arrière grand-mère, ses cousins ainsi que son frère.<br />

En Juin 1945 elle retourne à Rouen puis en Juillet-Août elle fait un séjour à Brighton, un hameau de<br />

Cayeux-sur-Mer dans la Somme, chez les Sanson. Ces derniers étaient des amis très proches de ses<br />

parents . C’est là, à la demande de Monsieur Sanson, qu’elle rédige son manuscrit.<br />

Décembre 1990, Denise est invitée par Serge Klarsfeld à participer à l’inauguration d’une plaque<br />

commémorative à Louveciennes. M. Klarsfeld l’engage alors à témoigner pour que ceux qui ne sont<br />

pas revenus d’Auschwitz ne soient pas oubliés. Afin aussi, que les enfants d’aujourd’hui sachent ce<br />

qui s’est passé…<br />

En 1992, Denise témoigne pour la première fois au collège de la Rostagne à Antibes.<br />

C’est pour elle une révélation. Suite à cet événement, elle enregistre une cassette audio qui permet<br />

de diffuser son témoignage.<br />

Ensuite, elle prend contact avec des associations locales de résistants et de déportés pour témoigner<br />

auprès des jeunes. Puis elle crée également une association « N’oubliez pas les enfants<br />

d’Auschwitz», et un journal avec Mme Bottois, qui a été professeur d’histoire au collège <strong>Barbey</strong><br />

d’Aurevilly. Cette dernière poursuit ses recherches et travaille sur la situation des juifs à Rouen<br />

pendant l’occupation. Sa rencontre avec Mme Holstein l’a transformée en militante de la lutte<br />

contre l’oubli.<br />

Enfin, elle revient à Rouen et témoigne au collège <strong>Barbey</strong> D’Aurévilly où elle a un impact<br />

considérable sur les élèves. En 1995, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la libération des<br />

camps, elle retourne à Auschwitz avec un groupe de jeunes collégiens de 3 ème de notre collège.<br />

Depuis, elle témoigne y compris dans les émissions de télévision où elle est invitée, et dans le<br />

cederom réalisé par l’Union des déportés d’Auschwitz, qui nous a permis de découvrir cette terrible<br />

réalité.<br />

Qu'en est-il de la situation des enfants dans le monde en 2009, année de célébration du 50 ème<br />

anniversaire des Droits de l'Enfant et du 20 ème anniversaire de la Convention des Droits de<br />

l'Enfant ?<br />

- La Convention internationale des droits de l'enfant<br />

Les droits de l'enfant sont exprimés dans la "Convention internationale relative aux droits de<br />

l'enfant" (CIDE). Elle a été adoptée le 20 novembre 1989 et constitue un instrument international<br />

majeur en matière de droits de l'homme. Deux pays seulement - les États-Unis d'Amérique et la<br />

Somalie - ne l'ont toujours pas adoptée.<br />

En ratifiant la Convention, les États s'engagent à respecter un code d'obligations contraignantes<br />

envers leurs enfants.<br />

25

C’est la première fois qu’un traité de défense des droits de l'homme associe à son application une<br />

institution spécialisée des Nations unies. (UNICEF)<br />

- Des enfants détenus encore aujourd’hui ? Dans quelles conditions ?<br />

Nous avons choisi de nous intéresser, parmi les nombreuses guerres et guerres civiles, au conflit<br />

Israélo-Palestinien. Depuis Décembre 2008, cette guerre a repris, les bombardements sur la bande<br />

de Gaza ont été très violents, prenant une fois de plus les civils palestiniens pour cibles.<br />

En mai 2004, l’UNICEF exhortait déjà Israël à faire respecter la législation internationale sur la<br />

détention des mineurs.<br />

L’UNICEF s’est associée à AFPS, l’association France Palestine Solidarité ,qui dénonçait le sort<br />

des 321 enfants palestiniens détenus dans les prisons d’Israël,où les cellules sont surpeuplées, mal<br />

aérées.<br />

Les enfants ne sont pas scolarisés, n’ont pas d’activités ni de confort (pas de télévision et pas assez<br />

de lits) ; Il n’y a pas suffisamment de nourriture et elle est avariée ou trop épicée.<br />

Les visites des familles sont rares et difficiles.<br />

Par ailleurs, un autre exemple nous a semblé intéressant à relever : celui des enfants à Haïti.<br />

Des raisons principalement économiques poussent les familles pauvres des zones rurales à "donner"<br />

un de leurs enfants à des familles citadines en mesure de leur offrir un peu de nourriture et un coin<br />

pour dormir, espérant ainsi, assurer à leur enfant une vie plus décente.<br />

Le placement des enfants comme domestiques est une pratique ancienne, mais l'aggravation de la<br />

situation politique et économique des dernières décennies a largement contribué à augmenter le<br />

nombre des enfants ainsi placés.<br />

Le travail d'un enfant domestique est souvent très dur, jusqu'à l8 heures par jour.<br />

L'enfant «restavek», parfois âgé de 5 ans seulement, fréquemment sous-alimenté, ne reçoit aucune<br />

instruction et aucun salaire, la loi haïtienne ne prévoyant pas de rémunération pour ce type de<br />

travail.<br />

L'enfant "restavek" subit, parfois, des violences physiques ou sexuelles. Il est souvent coupé de tout<br />

lien avec sa propre famille, en raison des distances qui les séparent, de l'analphabétisme et de<br />

l'absence de tout moyen de communication.<br />

Les enfants cités dans le premier exemple n'ont pas la liberté de se déplacer, ils sont enfermés dans<br />

des cellules, tandis que les enfants d' Haïti ont l’obligation de se rendre chez des personnes pour<br />

travailler.<br />

Dans ces deux cas ils sont privés de liberté. Leur condition de détention ne sont pas conformes aux<br />

Droits de l' enfant.<br />

26

Documents Bibliographiques<br />

Ouvrages :<br />

Denise Holstein, Je ne vous oublierai jamais, mes enfants d’Auschwitz…, Edition°1,janvier 2005.<br />

Denise Holstein, Le manuscrit de Cayeux-Sur-Mer, juillet-août 1945 et étude historique de Françoise<br />

Bottois, l’anéantissement des Juifs de Rouen, 1940-1943, Le Manuscrit, 2008.<br />

Yves Lecouturier, Shoah en Normandie, Cheminements, 2004.<br />

L’Album d’Auschwitz Par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, février 2005.<br />

Revues :<br />

Bulletin de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, les enfants et les adolescents dans le système<br />

concentrationnaire nazi, n°57, septembre 2008.<br />

Le Déporté, supplément au n°558- novembre-décembre 2008, UNADIF.<br />

La Déportation politique à Auschwitz, Petit cahier n° 24, Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah-<br />

Amicale d’Auschwitz, journée d’étude du 1 er octobre 2005.<br />

Philippe Maurer, Pour un centenairedu lycée Jeanne d’Arc de Rouen,1882-1982, CRDP,1982.<br />

Quatre lettres prêtées par Mme Rousselle :<br />

Trois lettres d’Hélène Rechtchaft à son amie Mme Rousselle née Dupont surnommée « Duponette » .<br />

- Une du 25 mai 1940 demandant à venir à St Pierre Quiberon.<br />

- Une autre du 30 juillet 1940 au retour d’exode et décrivant Rouen détruite.<br />

- Une du 13 juillet 1942, Hélène et sa sœur sont hébergées chez la famille Gondé, sa mère est à Drancy<br />

et le père déporté.<br />

- Une lettre de Mme Rechtchaft, qui est alors à Creil, le 16 juin 1942, avant d’être déportée à Drancy.<br />

Sites internet utilisés :<br />

Association Mémoire Vive Les deux seuls convois de déportés politiques partis de France pour<br />

Auschwitz-Birkenau · Le convoi des 31000. Le convoi des 45000.<br />

www.memoire-vive.ibretagne.net/ -<br />

http://www.francepalestine.org/article1142.html<br />

http://www.unicef.fr/index.php4?accueil=true<br />

http://www.haiticulture.ch/Restavek.html<br />

Les cdroms suivants :<br />

Enfants et adolescents juifs dans le système concentrationnaire nazi réalisé par l’Union des Déportés<br />

d’Auschwitz et le Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah -Amicale d’Auschwitz.<br />

Les enfants juifs de prisonniers de guerre déportés à Bergen-Belsen en 1944, par l’Amicale des Anciens<br />

Déportés de Bergen-Belsen.<br />

27