Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

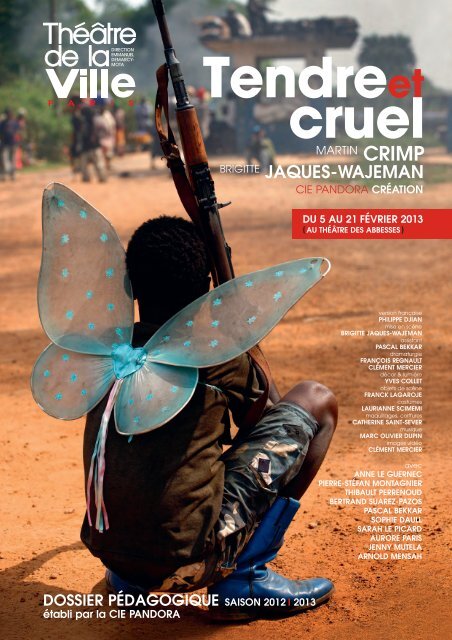

T<strong>en</strong>dreet<br />

cruel<br />

MARTIN CRIMP<br />

BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />

CIE PANDORA CRÉATION<br />

DOSSIER PÉDAGOGIQUE SAISON 2012 I 2013<br />

établi par <strong>la</strong> CIE PANDORA<br />

DU 5 AU 21 FÉVRIER 2013<br />

{ AU THÉÂTRE DES ABBESSES }<br />

version française<br />

PHILIPPE DJIAN<br />

mise <strong>en</strong> scène<br />

BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />

assistant<br />

PASCAL BEKKAR<br />

dramaturgie<br />

FRANÇOIS REGNAULT<br />

CLÉMENT MERCIER<br />

décor & lumière<br />

YVES COLLET<br />

objets <strong>de</strong> scène<br />

FRANCK LAGAROJE<br />

costumes<br />

LAURIANNE SCIMEMI<br />

maquil<strong>la</strong>ges, coiffures<br />

CATHERINE SAINT-SEVER<br />

musique<br />

MARC OLIVIER DUPIN<br />

images vidéo<br />

CLÉMENT MERCIER<br />

avec<br />

ANNE LE GUERNEC<br />

PIERRE-STÉFAN MONTAGNIER<br />

THIBAULT PERRENOUD<br />

BERTRAND SUAREZ-PAZOS<br />

PASCAL BEKKAR<br />

SOPHIE DAULL<br />

SARAH LE PICARD<br />

AURORE PARIS<br />

JENNY MUTELA<br />

ARNOLD MENSAH

© X. DR<br />

MARTIN CRIMP I BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN<br />

CIE PANDORA<br />

T<strong>en</strong>dre et cruel CRÉATION<br />

2<br />

VERSION FRANÇAISE Philippe Djian (ÉDITIONS DE L’ARCHE)<br />

MISE EN SCÈNE Brigitte Jaques-Wajeman<br />

ASSISTANT Pascal Bekkar<br />

DRAMATURGIE François Regnault, Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />

DÉCOR & LUMIÈRE Yves Collet<br />

COLLABORATION LUMIÈRE Nico<strong>la</strong>s Faucheux<br />

OBJETS DE SCÈNES Franck Lagaroje<br />

COSTUMES Laurianne Scimemi<br />

MAQUILLAGES, COIFFURES Catherine Saint-Sever<br />

MUSIQUE ORIGINALE Marc Olivier Dupin<br />

ÉDITEUR Frédéric Leibovitz I Cézame Music Ag<strong>en</strong>cy<br />

SAXOPHONE TÉNOR Davy Basquin I PIANO Maréva Bécu I<br />

PERCUSSIONS Hervé Trovel<br />

IMAGES VIDÉO Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />

SON Stéphanie Gibert<br />

AVEC<br />

Anne Le Guernec AMELIA<br />

Pierre-Stéfan Montagnier LE GÉNÉRAL, SON MARI<br />

Thibault Perr<strong>en</strong>oud JAMES, LEUR FILS<br />

Bertrand Suarez-Pazos RICHARD, JOURNALISTE<br />

Pascal Bekkar JONATHAN, MINISTRE<br />

Sophie Daull LA GOUVERNANTE, RACHEL<br />

Sarah Le Picard LA PHYSIOTHÉRAPEUTE, CATHY<br />

Aurore Paris L’ESTHÉTICIENNE, NICOLE<br />

J<strong>en</strong>ny Mute<strong>la</strong> LAELA, 18 ANS, JEUNE AFRICAINE<br />

Arnold M<strong>en</strong>sah EDU, SON FRÈRE<br />

Arnold M<strong>en</strong>sah IOLAOS, UN AMI DU GÉNÉRAL<br />

COPRODUCTION <strong>Théâtre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Ville</strong>-Paris – L’On<strong>de</strong>, Vélizy –<br />

Comédie <strong>de</strong> l’Est, Colmar – Compagnie Pandora<br />

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE <strong>la</strong> DRAC Île-<strong>de</strong>-France.<br />

ADMINISTRATION CIE PANDORA Dorothée Cabrol<br />

créé à L’ONDE – <strong>Théâtre</strong> et C<strong>en</strong>tre d’art <strong>de</strong> Vélizy-<br />

Vil<strong>la</strong>coub<strong>la</strong>y le 31 janvier 2013.<br />

SOMMAIRE<br />

photos répétitions<br />

Joanna Levas<br />

La Tragédie portée au prés<strong>en</strong>t I B. Jaques-Wajeman …….. p. 4<br />

Prés<strong>en</strong>tation I Clém<strong>en</strong>t Mercier ……………………………. p. 5<br />

Sophocle à l’aéroport I Martin Crimp …………………………… p. 6<br />

Sophocle I Clém<strong>en</strong>t Mercier ………………………….……. p. 7<br />

La lég<strong>en</strong><strong>de</strong> I Paul Mazon ……………………………………………… p. 8<br />

Les Trachini<strong>en</strong>nes I François Regnault ……………………………. p. 9<br />

Une tragédie contemporaine ? I Clém<strong>en</strong>t Mercier ……...… p.12<br />

Vieilles outres & vin nouveau ………………………………….... p.13<br />

T<strong>en</strong>dre et cruel… une adaptaion <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes ... p.14<br />

Ouverture I Prologue<br />

La Machine I premier cœur<br />

L’Héritage<br />

Le Messager I le Jounaliste<br />

Le Ministre<br />

Lae<strong>la</strong><br />

Le C<strong>en</strong>taure I Le militant gauchiste<br />

Le Philtre d’amour<br />

Une nouvelle histoire <strong>de</strong> chœur<br />

Une robe bi<strong>en</strong> mou<strong>la</strong>nte<br />

Un mois plus tard…<br />

Martin Crimp ……………………………………………...………………. p.21<br />

Brigitte Jaques-Wajeman ……………….………………………….. p.22<br />

les comédi<strong>en</strong>s ……………….…………………………………………... p.23<br />

R<strong>en</strong>contre I Tournée ……………………………………....…………... p.25<br />

3

LA TRAGÉDIE PORTÉE AU PRÉSENT<br />

Les dramaturges grecs fur<strong>en</strong>t les maîtres <strong>de</strong>s fables. Un fabuleux trésor<br />

qu’auteurs contemporains, metteurs <strong>en</strong> scène et acteurs continu<strong>en</strong>t d’explorer.<br />

D’une pièce <strong>de</strong> Sophocle réécrite par Martin Crimp, Brigitte Jaques-Wajeman tire<br />

<strong>de</strong>s fils où politique et intimité se nou<strong>en</strong>t et s’oppos<strong>en</strong>t.<br />

Avec T<strong>en</strong>dre et cruel, Martin Crimp réécrit avec une<br />

extrême fidélité une très belle tragédie <strong>de</strong> Sophocle, Les<br />

Trachini<strong>en</strong>nes, et <strong>la</strong> porte <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t au prés<strong>en</strong>t. Il<br />

retrouve <strong>la</strong> longue tradition <strong>de</strong>s auteurs qui s’empar<strong>en</strong>t<br />

au fil <strong>de</strong>s siècles <strong>de</strong> thèmes et <strong>de</strong> mythes antiques et les<br />

trait<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus proche actualité ! Les<br />

dramaturges grecs sont les maîtres <strong>de</strong>s fables. Ils nous<br />

offr<strong>en</strong>t un fabuleux trésor d’histoires où politique et<br />

intimité se nou<strong>en</strong>t et s’oppos<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon <strong>la</strong> plus mystérieuse.<br />

Nous n’avons pas fini <strong>de</strong> les explorer. Crimp le<br />

fait d’une façon magistrale.<br />

La guerre et l’amour sont au cœur <strong>de</strong> cette pièce éminemm<strong>en</strong>t<br />

politique : <strong>la</strong> guerre <strong>en</strong>tre les sexes et les nouvelles<br />

formes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre contemporaine aux masques<br />

multiples. Tout le génie <strong>de</strong> cette adaptation ti<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> ma -<br />

nière dont le militaire et le civil, le bourreau et <strong>la</strong> victime,<br />

l’amour et <strong>la</strong> mort vont se confondre ici si bi<strong>en</strong> qu’aucune<br />

zone n’est finalem<strong>en</strong>t t<strong>en</strong>ue à l’écart <strong>de</strong> l’horreur.<br />

L’éc<strong>la</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s frontières <strong>de</strong> <strong>la</strong> brutalité est <strong>en</strong> effet ce<br />

qui affleure dans T<strong>en</strong>dre et cruel, bi<strong>en</strong> qu’aucun acte <strong>de</strong><br />

viol<strong>en</strong>ce n’y soit commis.<br />

La tragédie <strong>de</strong> Sophocle met <strong>en</strong> scène l’histoire douloureuse<br />

<strong>de</strong> Déjanire, exilée à Trachis avec ses <strong>en</strong>fants, dont<br />

son fils ainé Hyllos. Épouse dé<strong>la</strong>issée d’Héraclès, Déjanire<br />

se p<strong>la</strong>int au chœur <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes : On l’oblige à ac -<br />

cueillir dans son pa<strong>la</strong>is une jeune femme qu’elle pr<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> pitié d’abord, mais dont elle appr<strong>en</strong>d qu’elle est <strong>la</strong><br />

nouvelle épouse du héros. Pour <strong>la</strong> conquérir, Héraclès a<br />

tué ses par<strong>en</strong>ts et massacré une ville <strong>en</strong>tière. Déjanire<br />

<strong>en</strong>voie alors à son mari une tunique trempée dans le sang<br />

du c<strong>en</strong>taure Nessos. Elle espère retrouver son amour<br />

grâce à ce qu’elle croit être un philtre d’amour. Mais le<br />

philtre s’avère fatal. Héraclès se meurt. La tunique dé -<br />

verse du poison dans ses <strong>en</strong>trailles. Déjanire se tue et le<br />

<strong>de</strong>rnier acte nous montre Héraclès, hur<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> douleur.<br />

Martin Crimp suit <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie et trouve<br />

une équival<strong>en</strong>ce contemporaine à chacun <strong>de</strong> ses person -<br />

nages : il se saisit du redoutable guerrier antique, pour<br />

<strong>en</strong> faire, dans T<strong>en</strong>dre et cruel, Le Général, au service d’une<br />

puissance occid<strong>en</strong>tale, poursuivi pour crimes contre<br />

l’humanité. Bourreau san guinaire et victime sacrificielle,<br />

il arrive sur <strong>la</strong> scène à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce dans un<br />

état pi toy able.<br />

4<br />

Déjanire <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t Amelia, l’épouse du Général ; autrefois<br />

belle et désirée, elle est aujourd’hui une femme seule,<br />

vieillissante. Réfugiée dans un appartem<strong>en</strong>t, près d’un<br />

aéroport – saisissante transposition <strong>de</strong> l’exil <strong>de</strong> Sophocle<br />

– mis à disposition par le gouvernem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>puis que son<br />

mari est accusé <strong>de</strong> crimes <strong>de</strong> guerre, elle ne sait ri<strong>en</strong> ou ne<br />

veut ri<strong>en</strong> savoir <strong>de</strong>s activités brutales du Général. Elle<br />

l’aime. Elle se p<strong>la</strong>int à un chœur <strong>de</strong> jeunes femmes<br />

formé d’une gouvernante, d’une physiothérapeute et d’une<br />

esthétici<strong>en</strong>ne. Bi<strong>en</strong>veil<strong>la</strong>ntes, mais peu concernées.<br />

La mise <strong>en</strong> scène s’ordonnera autour <strong>de</strong> cette femme bles -<br />

sée, <strong>de</strong> ce qu’elle vit, <strong>de</strong> son abandon, <strong>de</strong> son angoisse,<br />

dans une suite d’hôtel sans âme, aménagée pour un<br />

séjour indéfini. Elle se croit à l’abri, mais <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce du<br />

mon<strong>de</strong> <strong>la</strong> rejoint, inexorable, et <strong>la</strong> pousse au meurtre et<br />

au suici<strong>de</strong>. Son mari est le soldat qu’on <strong>en</strong>voie sur une<br />

opération après l’autre, nous dit-elle avec une étrange<br />

lucidité, « dans le but – le but déc<strong>la</strong>ré – d’éradiquer le terrorisme<br />

: sans compr<strong>en</strong>dre que plus il combat le terrorisme<br />

plus il <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre le terrorisme – et même invite le terrorisme<br />

– qui n’a pas <strong>de</strong> paupières – dans son propre lit. »<br />

Le lit d’Amelia sera le théâtre dans lequel va se jouer <strong>la</strong><br />

tragédie <strong>de</strong> Martin Crimp.<br />

Brigitte Jaques-Wajeman<br />

* Je remercie Alice Z<strong>en</strong>iter et Arielle Meyer, très admiratives<br />

<strong>de</strong> Martin Crimp, qui m’ont inspiré quelques-unes <strong>de</strong> leurs belles<br />

analyses.<br />

PRÉSENTATION<br />

Écrite par Sophocle autour <strong>de</strong> 445 av. JC, Les Tra chi -<br />

ni<strong>en</strong>nes raconte <strong>la</strong> mort d’Héraclès, tué involontairem<strong>en</strong>t<br />

par sa femme Déjanire. Celle-ci vou<strong>la</strong>nt récupérer l’amour<br />

<strong>de</strong> son mari, dont l’infidélité va jusqu’à abriter chez lui<br />

sa femme et son amante. Elle lui offre un philtre d’amour<br />

qui s’avère être un terrible poison. Ca<strong>de</strong>au empoisonné<br />

d’un c<strong>en</strong>taure v<strong>en</strong>geur qui fut au trefois tué par<br />

Héraclès.<br />

T<strong>en</strong>dre et Cruel est une adaptation contemporaine <strong>de</strong><br />

cette histoire. Déjanire s’appelle maint<strong>en</strong>ant Amelia, le<br />

héros mythique Héraclès est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un sanguinaire<br />

général d’armée et le philtre du c<strong>en</strong>taure est maint<strong>en</strong>ant<br />

une molécule chimique. À quelques exceptions près, l’auteur<br />

britannique respecte <strong>la</strong> trame narrative et <strong>la</strong> structure<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce d’origine. Il y ajoute, comme Racine à<br />

son époque, les r<strong>en</strong>contres <strong>en</strong>tre personnages que <strong>la</strong><br />

dramaturgie grecque omettait : ainsi Amelia parlera à<br />

l’amante <strong>de</strong> son mari comme Phèdre a pu r<strong>en</strong>contrer<br />

Hippolyte dans l’adaptation racini<strong>en</strong>ne.<br />

Si T<strong>en</strong>dre et Cruel est un brûlot contre le colonialisme<br />

américain et ses missions d’ingér<strong>en</strong>ces, il dénonce aussi<br />

les guerres civiles africaines et le mon<strong>de</strong> politique corrompu.<br />

Martin Crimp a p<strong>en</strong>sé le lieu unique <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragé-<br />

5<br />

die pour <strong>en</strong> faire une pièce d’intérieur aux allures très<br />

britanniques. Mais <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce ne s’arrête<br />

pas au g<strong>en</strong>re, ni à ces adaptations plus ou moins réussies.<br />

La véritable inv<strong>en</strong>tion que T<strong>en</strong>dre et Cruel déploie<br />

est le personnage d’Amelia, bi<strong>en</strong> plus complexe que celui<br />

<strong>de</strong> Déjanire. Femme terriblem<strong>en</strong>t seule, elle nous est<br />

montrée comme une princesse naïve d’un autre temps<br />

mais cond<strong>en</strong>se <strong>en</strong> elle-même toutes les problématiques<br />

complexes du féminisme comme celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> solitu<strong>de</strong> et<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce humaine.<br />

Si T<strong>en</strong>dre et Cruel est une tragédie contemporaine, c’est<br />

bi<strong>en</strong> par <strong>la</strong> grâce <strong>de</strong> ce personnage qui, <strong>en</strong> l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong><br />

toute dim<strong>en</strong>sion divine, dévoile une véritable id<strong>en</strong>tité<br />

tragique. Crimp démontre que le pas qui existe <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />

tragédie et le drame est analogue à celui qui transforme<br />

<strong>la</strong> métaphysique <strong>en</strong> psychologie. Son actualisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

tragédie fait peut-être passer T<strong>en</strong>dre et Cruel du côté du<br />

drame psychologique, mais Amelia transc<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t<br />

les limitations du g<strong>en</strong>re et donne à cette pièce sa véritable<br />

vocation tragique, qui r<strong>en</strong>voie à l’idée d’un ma<strong>la</strong>ise<br />

universel et intemporel.<br />

Clém<strong>en</strong>t Mercier

©X.DR<br />

SOPHOCLE À L'AÉROPORT SOPHOCLE<br />

Héraclès – ou Hercule – fut l’archétype du héros <strong>de</strong> guerre,<br />

et le premier <strong>de</strong>structeur <strong>de</strong> terreur. Qu’est ce que l’Hydre<br />

– ce serp<strong>en</strong>t à plusieurs têtes qui, pour chaque tête qu’Hé -<br />

raclès tranchait, <strong>en</strong> avait <strong>de</strong>ux qui repoussai<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />

– si ce n’est une préfiguration étrange du terrorisme ?<br />

[…] Dans Les Trachini<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Sophocle, le héros <strong>de</strong><br />

guerre, incapable <strong>de</strong> s’arrêter <strong>de</strong> tuer, rase une ville <strong>en</strong> tière<br />

pour s’emparer <strong>de</strong> <strong>la</strong> fille, qui l’obsè<strong>de</strong>, puis l’<strong>en</strong>voie chez<br />

lui auprès <strong>de</strong> sa propre épouse, dont l’effort pour regagner<br />

son amour a pour seule issue <strong>la</strong> mort viol<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s<br />

protagonistes. C’est là <strong>la</strong> pièce que j’ai réécrite sous le<br />

titre <strong>de</strong> T<strong>en</strong>dre et cruel.<br />

[…] Deux mille cinq c<strong>en</strong>ts ans avant l’inv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

psychologie, Sophocle eut l’idée <strong>de</strong> génie d’écrire une<br />

pièce dans <strong>la</strong>quelle ce fossé <strong>en</strong>tre les sexes est explicite :<br />

non seulem<strong>en</strong>t les hommes et les femmes viv<strong>en</strong>t dans<br />

<strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts, mais le mari et <strong>la</strong> femme, dans<br />

ce drame particulier, ne se r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t même pas. Il ne<br />

nous montre l’homme que dans les toutes <strong>de</strong>rnières<br />

<strong>page</strong>s du texte, brisé et <strong>en</strong> colère (le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong> tant <strong>de</strong><br />

soldats traumatisés) pourrissant comme le cafard <strong>de</strong><br />

Kafka abandonné <strong>de</strong> tous, alors qu’il consacre <strong>la</strong> plus<br />

gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce (et <strong>en</strong> ce<strong>la</strong> il semble tellem<strong>en</strong>t<br />

mo<strong>de</strong>rne) à une femme qui se bat pour composer avec<br />

l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’homme, sa viol<strong>en</strong>ce et son infidélité.<br />

6<br />

Le portrait d’Amelia, comme je l’ai rebaptisé, est extraordinaire.<br />

[…] Un acte <strong>de</strong> viol<strong>en</strong>ce aveugle <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong><br />

son mari – ce qu’aujourd’hui on appellerait un crime <strong>de</strong><br />

guerre – et voilà qu’elle a été <strong>en</strong>voyée <strong>en</strong> « exil », c’està-dire<br />

forcée à établir sa maison temporairem<strong>en</strong>t dans<br />

une autre cité-État ou polis. Son fils <strong>la</strong> traite avec un<br />

mépris adolesc<strong>en</strong>t. Les « messagers » qui install<strong>en</strong>t dans<br />

sa maison <strong>la</strong> petite amie d’Héraclès lui m<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t par<br />

g<strong>en</strong>tillesse, ou lui dis<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vérité par méchanceté. Mais<br />

à mesure que tomb<strong>en</strong>t les unes après les autres ses illusions<br />

sur son mari, loin <strong>de</strong> s’effondrer, elle fait face à <strong>la</strong><br />

nouvelle situation et s’ingénie à trouver <strong>de</strong>s moy<strong>en</strong>s <strong>de</strong><br />

regagner son amour. On a un s<strong>en</strong>s aigu <strong>de</strong> son <strong>en</strong>fermem<strong>en</strong>t<br />

domestique, <strong>de</strong> son extrême difficulté à agir sur le<br />

mon<strong>de</strong> extérieur, lorsque ce mon<strong>de</strong>, et même ce qu’on<br />

parvi<strong>en</strong>t à <strong>en</strong> savoir, est contrôlé par les hommes. Amelia<br />

résiste au contrôle, refuse l’étiquette <strong>de</strong> « victime ».<br />

[…] Donc dans T<strong>en</strong>dre et Cruel, l’« exil » <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t le nonlieu<br />

c<strong>la</strong>ssique du mon<strong>de</strong> développé : le no-man’s <strong>la</strong>nd<br />

<strong>de</strong>s abris où l’on prépare <strong>la</strong> nourriture, <strong>de</strong>s parkings<br />

longue durée et <strong>de</strong>s chaînes d’hôtel qui fleuriss<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

grappe autour d’un aéroport international perpétuellem<strong>en</strong>t<br />

éc<strong>la</strong>iré. Près <strong>de</strong> l’aéroport, on est près <strong>de</strong>s sites sacrés<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>te au détail, aussi bi<strong>en</strong> que <strong>de</strong>s détecteurs à<br />

rayons X qui nous permett<strong>en</strong>t <strong>de</strong> lire dans les <strong>en</strong>trailles<br />

<strong>de</strong> nos bagages <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> bon ou mauvais augure.<br />

Le « chœur » <strong>de</strong> femmes peut dégivrer le frigo d’Amelia<br />

ou passer l’aspirateur sur <strong>la</strong> moquette pleine <strong>de</strong> miettes<br />

– mais égalem<strong>en</strong>t étant donné que les chœurs originaux<br />

chantai<strong>en</strong>t et dansai<strong>en</strong>t, s’incarner dans <strong>la</strong> voix délici eu -<br />

sem<strong>en</strong>t dépourvue d’inflexion <strong>de</strong> Billie Holiday chantant:<br />

I can’t give you anything but love.<br />

Martin Crimp<br />

Sophocle est né <strong>en</strong> 496 av. J.C., il est mort <strong>en</strong> 406. Une<br />

vie <strong>de</strong> quatre-vingt-dix ans, contemporaine du V e siècle,<br />

le siècle <strong>de</strong> l’histoire glorieuse d’Athènes. Il passe pour<br />

avoir eu une vie heureuse, à <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> ses héros.<br />

Il avait sans doute écrit une c<strong>en</strong>taine <strong>de</strong> pièces (123 !),<br />

il n’<strong>en</strong> reste que sept. Il fut couronné 18 fois aux Gran<strong>de</strong>s<br />

Dionysies d’Athènes, soit 72 pièces couronnées, quelques<br />

autres ailleurs (aux Léné<strong>en</strong>nes). Il fut donc couronné à<br />

peu près <strong>de</strong>ux fois sur trois. (Eschyle seulem<strong>en</strong>t 13 fois,<br />

Euripi<strong>de</strong> 5 fois).<br />

Enfance aisée, beau, physiquem<strong>en</strong>t doué, il dansait et<br />

jouait <strong>de</strong> <strong>la</strong> cithare <strong>en</strong> public. Son fils légitime Iophon, fut<br />

égalem<strong>en</strong>t un poète tragique, ainsi qu’un petit-fils illégitime,<br />

Sophocle le Jeune. Ami d’Hérodote et <strong>de</strong> Périclès,<br />

il participe à <strong>la</strong> vie politique d’Athènes (élu stratège <strong>en</strong> 441,<br />

et élu commissaire du peuple après le désastre <strong>de</strong> Sicile,<br />

à 83 ans).<br />

Il appartint à une confrérie religieuse, dont le héros fut<br />

Asclépios (l’Escu<strong>la</strong>pe <strong>de</strong>s Latins), et il accueillit <strong>la</strong> statue<br />

du dieu à Epidaure : il fut surnommé à ce propos<br />

« l’Accueil<strong>la</strong>nt ».<br />

Il voulut <strong>de</strong>meurer « un homme <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue ». Sa carrière<br />

est difficile à suivre, comme il est difficile <strong>de</strong> dater ses<br />

pièces. Celles qui rest<strong>en</strong>t dat<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière partie <strong>de</strong><br />

sa carrière (on n’a ri<strong>en</strong> <strong>de</strong> lui <strong>en</strong>tre ses 25 et ses 55 ans !)<br />

On suppose que Les Trachini<strong>en</strong>nes est <strong>la</strong> première <strong>de</strong><br />

celles qui rest<strong>en</strong>t, suivie par Antigone (442), puis, sans<br />

doute dans l’ordre : Ajax, Œdipe Roi, Electre, Philoctète<br />

(409), Œdipe à Colone (<strong>en</strong> 401, après sa mort).<br />

Une s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce qui revi<strong>en</strong>t chez lui est celle qu’il met<br />

dans <strong>la</strong> bouche <strong>de</strong> Déjanire au début <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes :<br />

« C’est une vérité admise <strong>de</strong>puis bi<strong>en</strong> longtemps chez les<br />

hom mes qu’on ne peut savoir, pour aucun mortel, avant<br />

qu’il soit mort, si <strong>la</strong> vie lui fit ou douce ou cruelle. » (<strong>en</strong><br />

grec : ei chrèstos ei kakos : « Ou bon, heureux, ou mauvais,<br />

malheureux »).<br />

C’est sans doute <strong>de</strong> cette s<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ce que Martin Crimp a<br />

tiré le titre <strong>de</strong> sa pièce, T<strong>en</strong>dre and cruel. (D’après Paul<br />

Mazon dans sa traduction <strong>de</strong> Sophocle, Les Belles Lettres,<br />

1950) Aristote déc<strong>la</strong>re dans sa Poétique, au chapitre 4 :<br />

« Le premier, Eschyle porta à <strong>de</strong>ux le nombre <strong>de</strong>s acteurs ;<br />

il diminua <strong>la</strong> partie du chœur et donna le premier rôle au<br />

dialogue. Sophocle utilisa trois acteurs et introduisit les<br />

décors peints. »<br />

François Regnault<br />

7<br />

© mou<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> satue <strong>de</strong> Sophocle du museé du Latran

© www.histoire-fr.com, Hercule, Déjanire et le c<strong>en</strong>taure Nessus, 1699,<br />

château <strong>de</strong> Versailles, Versailles.<br />

LA LÉGENDE<br />

Deux lég<strong>en</strong><strong>de</strong>s, l’une étoli<strong>en</strong>ne, l’autre thessali<strong>en</strong>ne, fondues<br />

<strong>de</strong> bonne heure <strong>en</strong>semble dans <strong>la</strong> geste d’Héraclès,<br />

ont fourni à Sophocle le sujet <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes.<br />

La version <strong>la</strong> plus courante <strong>de</strong> l’histoire à son époque<br />

semble avoir été celle-ci : Déjanire, fille d’Œnée, roi <strong>de</strong><br />

Pleuron, est, à son grand effroi, l’objet <strong>de</strong>s sollicitations<br />

d’Achélôos, le grand fleuve d’Étolie. Heureusem<strong>en</strong>t<br />

Héraclès, qui vi<strong>en</strong>t d’achever ses travaux, se prés<strong>en</strong>te<br />

aussi un jour comme prét<strong>en</strong>dant à sa main et dans un dur<br />

combat triomphe <strong>de</strong> son rival. Mais, alors qu’il emmène<br />

<strong>la</strong> nouvelle épousée chez lui, il se trouve arrêté par le<br />

cours torr<strong>en</strong>tueux <strong>de</strong> l’Événos.<br />

Le C<strong>en</strong>taure Nessos, qui fait là fonction <strong>de</strong> passeur, s’offre<br />

à charger Déjanire sur sa croupe. Il <strong>la</strong> transporte donc<br />

sur <strong>la</strong> rive adverse, mais c’est pour t<strong>en</strong>ter aussitôt <strong>de</strong> lui<br />

faire viol<strong>en</strong>ce. La jeune femme pousse un cri <strong>de</strong> détresse.<br />

Héraclès, resté sur l’autre bord, saisit son arc et d’une<br />

flèche abat le monstre. Nessos mourant déc<strong>la</strong>re alors à<br />

Déjanire qu’il lui indiquera un philtre capable <strong>de</strong> lui<br />

conserver à jamais l’affection <strong>de</strong> son mari.<br />

Qu’elle recueille seulem<strong>en</strong>t le sperme qu’il vi<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser<br />

échapper et qu’après l’avoir mé<strong>la</strong>ngé à <strong>de</strong> l’huile et<br />

au sang qui dégoutte <strong>en</strong>core <strong>de</strong> <strong>la</strong> flèche meurtrière elle<br />

8<br />

<strong>en</strong> frotte <strong>la</strong> tunique d’Héraclès. Déjanire écoute <strong>la</strong> leçon.<br />

Elle ramasse et rapporte chez elle le sperme et le sang<br />

du C<strong>en</strong>taure.<br />

Plus tard, alors qu’Héraclès à <strong>la</strong> suite d’un meurtre a dû<br />

s’exiler <strong>de</strong> Tyrinthe, transp<strong>la</strong>nter tous les si<strong>en</strong>s <strong>en</strong> pays<br />

maliaque, à Trachis chez son cousin Céyx, et subir luimême<br />

un an <strong>de</strong> servage chez Omphale <strong>en</strong> Lydie, il<br />

s’épr<strong>en</strong>d, <strong>en</strong> traversant l’Eubée, d’Iole, fille d’Eurytos, le<br />

roi d’Œchalie, et pour <strong>la</strong> conquérir il détruit sa cité,<br />

massacre sa famille et l’<strong>en</strong>voie elle-même à Trachis avec<br />

son butin. Déjanire s<strong>en</strong>t alors son foyer m<strong>en</strong>acé et elle<br />

use aussitôt du philtre <strong>de</strong> Nessos. Elle <strong>en</strong> <strong>en</strong>duit une<br />

tunique neuve qu’elle expédie à Héraclès <strong>en</strong> Eubée, où<br />

il s’occupe justem<strong>en</strong>t à célébrer son triomphe par un<br />

sacrifice à Zeus. À peine Héraclès l’a-t-il revêtue, que le<br />

poison se met à dévorer ses chairs au milieu <strong>de</strong> telles<br />

souffrances qu’il ne souhaite plus qu’une prompte mort.<br />

Il supplie les si<strong>en</strong>s <strong>de</strong> le porter au sommet <strong>de</strong> l’Œta et<br />

<strong>de</strong> l’y brûler vif. Mais il est fils <strong>de</strong> Zeus, et ce suici<strong>de</strong> se<br />

transforme <strong>en</strong> apothéose : dans <strong>la</strong> vapeur du bûcher,<br />

Héraclès monte jusqu’aux dieux.<br />

Paul Mazon, Notice <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes, édition <strong>de</strong>s « Belles-Lettres »<br />

LES TRACHINIENNES<br />

Déjanire, le femme d’Héraclès (l’Hercule <strong>de</strong>s Latins), seule<br />

dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Trachis (<strong>en</strong> Thessalie, près du Mont<br />

Œta), se rappelle comm<strong>en</strong>t, promise <strong>en</strong> mariage à un<br />

mons tre (un fleuve), elle a vu arriver Héraclès, fils <strong>de</strong> Zeus<br />

et d’Alcmène (<strong>la</strong> femme d’Amphitryon, visitée une nuit<br />

par Zeus sous les traits <strong>de</strong> son époux), et comm<strong>en</strong>t, vainqueur<br />

<strong>de</strong> son rival, il l’a conquise. Malheureusem<strong>en</strong>t, il<br />

est reparti très vite accomplir ses travaux.<br />

Prés<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t, elle ne sait où il est, et elle craint le pire.<br />

Elle sait seulem<strong>en</strong>t que le temps est arrivé où l’oracle a<br />

déc<strong>la</strong>ré ou bi<strong>en</strong> qu’il trouverait <strong>la</strong> mort, ou qu’il passerait<br />

tranquillem<strong>en</strong>t le reste <strong>de</strong> ses jours. Elle confie son<br />

angoisse à son fils Hyllos, qui déci<strong>de</strong> d’aller à <strong>la</strong> re -<br />

cherche <strong>de</strong> son père.<br />

Entrée du Chœur, formé <strong>de</strong> jeunes filles <strong>de</strong> Trachis (les<br />

Trachini<strong>en</strong>nes), qui compatit à ses douleurs.<br />

Déjanire s’inquiète d’autant plus qu’elle a découvert le<br />

testam<strong>en</strong>t d’Héraclès, lui appr<strong>en</strong>ant le dé<strong>la</strong>i d’un an et<br />

trois mois au terme duquel l’oracle (celui <strong>de</strong>s chênes <strong>de</strong><br />

Dodone) s’accomplirait. Ce jour est arrivé. Mais un Mes -<br />

sager vi<strong>en</strong>t annoncer le retour d’Héraclès. Il ti<strong>en</strong>t <strong>la</strong> nou -<br />

velle du héraut Lichas. Joie <strong>de</strong> Déjanire. Le Chœur exulte.<br />

Lichas, accompagné <strong>de</strong> captives, vi<strong>en</strong>t alors donner <strong>de</strong>s<br />

nouvelles d’Héraclès: son honteux séjour comme esc<strong>la</strong>ve<br />

aux pieds <strong>de</strong> <strong>la</strong> reine Omphale, son départ pour <strong>la</strong> ville<br />

d’Eurytos, qu’il accuse du sort subi, le meurtre brutal<br />

d’Iphitos, fils d’Eurytos, v<strong>en</strong>u le voir à Tirynthe, et précipité<br />

par lui dans le vi<strong>de</strong>, <strong>la</strong> ville réduite <strong>en</strong> esc<strong>la</strong>vage,<br />

ses femmes, que voici, <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ues captives, et, parmi elle,<br />

cette jeune Iole, sur qui Déjanire s’apitoie. Lichas sort<br />

avec elles.<br />

Le Messager revi<strong>en</strong>t alors et révèle à Déjanire le m<strong>en</strong>songe<br />

<strong>de</strong> Lichas : <strong>en</strong> vérité, Héraclès n’a conquis <strong>la</strong> ville<br />

que pour ravir <strong>la</strong> fille d’Iphitos, qui n’est autre que Iole.<br />

Désarroi <strong>de</strong> Déjanire, qui force <strong>en</strong>suite Lichas à avouer<br />

ce qu’il avait caché. Elle convi<strong>en</strong>t qu’Amour comman<strong>de</strong><br />

aux dieux mêmes, et se souvi<strong>en</strong>t qu’après tout, Héraclès<br />

a connu bi<strong>en</strong> d’autres femmes. Elle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> seulem<strong>en</strong>t<br />

qu’on cesse <strong>de</strong> lui m<strong>en</strong>tir. Lichas reconnaît les faits. Le<br />

Chœur atteste <strong>la</strong> puissance terrible <strong>de</strong> l’Amour.<br />

9<br />

Déjanire revi<strong>en</strong>t alors : « Nous voici donc <strong>de</strong>ux désormais<br />

sous <strong>la</strong> même couverture, dit-elle, à att<strong>en</strong>dre qu’un homme<br />

nous pr<strong>en</strong>ne dans ses bras ». Elle porte un prés<strong>en</strong>t que<br />

Nessos lui avait confié, caché dans un coffret <strong>de</strong> bronze ;<br />

elle avait, jeune épousée traversé un fleuve sur le dos du<br />

C<strong>en</strong>taure, qui avait au milieu du fleuve, voulu <strong>la</strong> violer.<br />

Héraclès, resté sur <strong>la</strong> rive, avait tué le C<strong>en</strong>taure d’une<br />

flèche. Le C<strong>en</strong>taure <strong>en</strong> mourant lui avait recommandé<br />

<strong>de</strong> recueillir le sang <strong>de</strong> sa blessure, <strong>en</strong> un <strong>en</strong>droit <strong>de</strong> son<br />

corps jadis teint <strong>en</strong> noir par l’Hydre <strong>de</strong> Lerne (le monstre<br />

à plusieurs têtes), et d’<strong>en</strong> <strong>en</strong>duire une tunique <strong>de</strong>stinée<br />

à Héraclès, si elle vou<strong>la</strong>it récupérer un jour l’amour <strong>de</strong><br />

son mari [Sophocle a éliminé le sperme du C<strong>en</strong>taure, attesté<br />

dans <strong>la</strong> lég<strong>en</strong><strong>de</strong>]. Le Coryphée l’<strong>en</strong>courage dans cette voie.<br />

Elle confie donc le coffret à Lichas, et lui recomman<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> retour proche d’Héraclès et s’<strong>en</strong> réjouit.<br />

Héracles tuant le c<strong>en</strong>taure_Loggia <strong>de</strong>i Lanzi Flor<strong>en</strong>ce, Italie

Mais Déjanire revi<strong>en</strong>t, craignant d’être allée trop loin: un flocon <strong>de</strong> <strong>la</strong>ine, <strong>en</strong> effet, avec lequel elle a oint <strong>la</strong> tunique,<br />

exposé au jour, s’est dissous <strong>en</strong> poudre. Elle craint le même effet sur Héraclès. Si jamais il <strong>en</strong> meurt, elle mourra avec<br />

lui. Le Coryphée t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> rassurer.<br />

Retour d’Hyllos : « Ton mari, tu vi<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’assassiner ! » Et il raconte comm<strong>en</strong>t Héraclès s’est revêtu <strong>de</strong> <strong>la</strong> tunique<br />

pour sacrifier à Zeus son père, et comm<strong>en</strong>t « un prurit spasmodique » s’est soudain emparé <strong>de</strong> lui. Pris <strong>de</strong> fureur, il a<br />

précipité Lichas contre un rocher. Puis il a <strong>de</strong>mandé à Hyllos, son fils <strong>de</strong> l’emm<strong>en</strong>er au plus vite loin <strong>de</strong> ce lieu. Sans<br />

un mot, Déjanire r<strong>en</strong>tre dans <strong>la</strong> pa<strong>la</strong>is. Le Chœur vérifie le dire <strong>de</strong> l’oracle, et se <strong>la</strong>m<strong>en</strong>te sur le sort d’Héraclès.<br />

La servante <strong>de</strong> Déjanire vi<strong>en</strong>t alors annoncer le suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa maîtresse : r<strong>en</strong>trée chez elle, elle a touché tous les<br />

objets <strong>de</strong> sa chambre, puis elle s’est poignardée. La servante et son fils Hyllos l’ont découverte <strong>en</strong>semble; Hyllos, qui<br />

sera bi<strong>en</strong>tôt orphelin ! Le Choeur ne sait plus <strong>de</strong> quel malheur se <strong>la</strong>m<strong>en</strong>ter. Il voit arriver Héraclès porté sur une<br />

civière.<br />

Hyllos gémit sur le sort <strong>de</strong> son père, un Vieil<strong>la</strong>rd le prie <strong>de</strong> se calmer, mais Héraclès s’éveille ; <strong>en</strong> proie à d’atroces<br />

douleurs, il ne supporte pas qu’on le touche. Il supplie son fils <strong>de</strong> le tuer. (Il alterne <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>mation et le chant).<br />

Puis il décrit ses souffrances, et, s’<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant à Déjanire, il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à son fils <strong>de</strong> l’am<strong>en</strong>er ici, afin qu’il <strong>la</strong> punisse.<br />

Et pourtant, il a tué le lion <strong>de</strong> Némée (il énumère alors ses travaux, ici au nombre <strong>de</strong> six). Hyllos annonce <strong>en</strong> tremb<strong>la</strong>nt<br />

le suici<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa mère, et qu’elle avait cru bi<strong>en</strong> faire <strong>en</strong> <strong>en</strong>voyant à son époux <strong>la</strong> tunique <strong>de</strong> Nessos. Hé raclès<br />

compr<strong>en</strong>d alors qu’il est perdu, et voudrait rassem bler tous ses <strong>en</strong>fants, et sa mère Alcmène, pour leur dire que l’oracle<br />

<strong>de</strong>s chênes <strong>de</strong> Dodone lui avait prédit qu’il mourrait, non d’un vivant, mais d’un mort. Or Nessos est mort. Il<br />

ne lui reste plus qu’à supplier son fils <strong>de</strong> le conduire au sommet <strong>de</strong> l’Œta, et <strong>de</strong> le brûler sur un bûcher ; il le prie<br />

<strong>en</strong> outre <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre soin d’Iole, et <strong>de</strong> l’épouser, ce à quoi Hyllos se résout avec <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> difficulté.<br />

Hyllos conclut qu’il va <strong>de</strong>voir accomplir un acte que les dieux verront d’un mauvais œil. On emporte alors Héraclès.<br />

Le Coryphée conclut qu’aucun <strong>de</strong> tous ces malheurs n’est étranger à Zeus !<br />

La lég<strong>en</strong><strong>de</strong> d’Héraclès nous conte qu’à peine sur le bûcher, le héros est transporté dans les cieux et <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un dieu,<br />

mais cette donnée reste <strong>en</strong> <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie, et <strong>de</strong>meure sans doute étrangère à <strong>la</strong> vision sophoclé<strong>en</strong>ne <strong>de</strong>s<br />

malheurs <strong>de</strong>s héros et <strong>de</strong>s hommes.<br />

Redisons-nous donc, nous, avec Victor Hugo, ces <strong>de</strong>ux vers que Malraux avait mis <strong>en</strong> épigraphe à ses Chênes qu’on<br />

abat, dialogue <strong>en</strong>tre De Gaulle et lui-même :<br />

« Oh ! quel farouche bruit font dans le crépuscule<br />

Les chênes qu’on abat pour le bûcher d’Héraclès ! »<br />

François Regnault<br />

10<br />

11

UNE TRAGÉDIE CONTEMPORAINE ?<br />

Hérodote nous raconte que, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> représ<strong>en</strong>tation <strong>de</strong><br />

La Prise <strong>de</strong> Milet, une tragédie historique <strong>de</strong> Phrynichos,<br />

le théâtre tout <strong>en</strong>tier fondit <strong>en</strong> <strong>la</strong>rmes. Le poète fut<br />

condamné à une am<strong>en</strong><strong>de</strong> très sévère <strong>de</strong> mille drachmes<br />

« parce qu’il leur avait rappelé <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> leurs malheurs<br />

domestiques ». Aussi, cette pièce fut-elle interdite<br />

à <strong>la</strong> représ<strong>en</strong>tation et <strong>la</strong> tragédie ne <strong>de</strong>vra plus jamais<br />

s’intéresser à l’histoire réelle. Ce g<strong>en</strong>re théâtral ne doit plus<br />

traiter que <strong>de</strong>s mythes et mettre <strong>en</strong> scène <strong>de</strong>s interactions<br />

tragiques <strong>en</strong>tre notre mon<strong>de</strong> et les Dieux. Résu mer simplem<strong>en</strong>t,<br />

il ne doit être question que <strong>de</strong> <strong>la</strong> démesure <strong>de</strong>s<br />

hommes dans <strong>la</strong> juste mesure <strong>de</strong>s vers.<br />

Le théâtre antique est un lieu popu<strong>la</strong>ire et citoy<strong>en</strong>, les<br />

plus pauvres étant aussi invités et conviés à cette gran<strong>de</strong><br />

fête dionysiaque. Trois jours <strong>de</strong> tragédies, conclus, cha -<br />

que fois, par une comédie. La valeur cathartique <strong>de</strong>s<br />

représ<strong>en</strong>tations pr<strong>en</strong>d alors tout son s<strong>en</strong>s. Le happy<strong>en</strong>ding<br />

hollywoodi<strong>en</strong> s’inspire <strong>de</strong> ce principe : une fin<br />

heureuse vi<strong>en</strong>t s’ajouter à une première fin triste et réaliste<br />

pour permettre au spectateur <strong>de</strong> rev<strong>en</strong>ir doucem<strong>en</strong>t<br />

à <strong>la</strong> réalité, sans être déstabiliser par <strong>la</strong> force <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

fiction.<br />

En adaptant une tragédie, Martin Crimp pose alors <strong>de</strong>s<br />

questions sur le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir <strong>de</strong>s stimu<strong>la</strong>tions imaginaires et<br />

<strong>de</strong>s croyances merveilleuses dans notre société, comme<br />

dans le théâtre et ses spectateurs contemporains.<br />

12<br />

Pourquoi? Parce que, justem<strong>en</strong>t, il considère et interprète<br />

<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s données métaphysiques dans <strong>la</strong> tragédie pour<br />

les adapter, aujourd’hui, à notre mon<strong>de</strong>. Il revi<strong>en</strong>t aussi<br />

à l’histoire, bravant l’antique interdit. L’auteur ang<strong>la</strong>is<br />

construit une passerelle <strong>en</strong>tre l’antiquité et <strong>la</strong> contemporanéité<br />

<strong>en</strong> p<strong>en</strong>sant <strong>la</strong> tragédie comme une représ<strong>en</strong>tation<br />

du mon<strong>de</strong>. Elle emprunte alors un nouveau chemin<br />

<strong>en</strong> se dérou<strong>la</strong>nt à notre époque : celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> multiplication<br />

<strong>de</strong>s possibilités narratives et surtout, celle du<br />

hasard et du susp<strong>en</strong>se. Un spectateur tragique, sait, avant<br />

même d’<strong>en</strong>trer au théâtre, que Héraclès va mourir, il<br />

n’est là que pour assister à sa mort et à compr<strong>en</strong>dre l’interv<strong>en</strong>tion<br />

<strong>de</strong>s Dieux, tout <strong>en</strong> les louant. Les personnages<br />

crimpi<strong>en</strong>s n’ont, quant à eux, plus aucune visibilité<br />

vers le futur, ils march<strong>en</strong>t vers l’inconnu et s’occup<strong>en</strong>t<br />

futilem<strong>en</strong>t. La tragédie <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t alors un drame bourgeois,<br />

g<strong>en</strong>re très anglo-saxon d’ailleurs, mais si T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />

réussit à le dépasser, c’est sûrem<strong>en</strong>t grâce à sa source<br />

tragique. S’il vole à Sophocle les thèmes, les personnages<br />

et l’histoire, Crimp ne se cont<strong>en</strong>te pas <strong>de</strong> donner<br />

à voir une adaptation mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes. En<br />

effet, il l’intègre pleinem<strong>en</strong>t dans son œuvre d’écrivain<br />

et y développe son propre style et ses problématiques, à<br />

partir du matériel dramaturgique grec.<br />

Clém<strong>en</strong>t Mercier<br />

VIEILLES OUTRES<br />

& VIN NOUVEAU<br />

Sans avoir étudié forcém<strong>en</strong>t <strong>la</strong> mythologie grecque ni<br />

les lég<strong>en</strong><strong>de</strong>s anci<strong>en</strong>nes, nous avons tous vaguem<strong>en</strong>t ou<br />

précisém<strong>en</strong>t <strong>en</strong> mémoire certains épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerre<br />

<strong>de</strong> Troie, supposée v<strong>en</strong>ger l’<strong>en</strong>lèvem<strong>en</strong>t d’Hélène par<br />

Pâris, l’histoire d’Œdipe, qui tua son père et épousa sa<br />

mère, Médée, qui tua ses <strong>en</strong>fants pour punir Jason <strong>de</strong><br />

l’avoir trompée, ou les Travaux d’Héraclès.<br />

Nous pr<strong>en</strong>ons donc un grand p<strong>la</strong>isir à voir un dramaturge<br />

mo<strong>de</strong>rne repr<strong>en</strong>dre une fable antique, nous <strong>la</strong> raconter<br />

à sa façon, <strong>la</strong> « mo<strong>de</strong>rniser », <strong>en</strong> tirer <strong>de</strong> nouvelles signi -<br />

fications ou <strong>de</strong>s leçons inédites. Mettre du vin nouveau<br />

dans <strong>de</strong> vieilles outres, comme on dit parfois (mais on<br />

lit dans saint Luc, V, 37 que « Le vin nouveau fera éc<strong>la</strong>ter<br />

les outres » !). Ce fut un peu <strong>la</strong> formule utilisée par<br />

plusieurs écrivains français du XX e siècle : Jean Cocteau<br />

repr<strong>en</strong>ant l’histoire d’Œdipe dans sa Machine infernale,<br />

Giraudoux s’amusant à opérer <strong>de</strong>s variations sur <strong>de</strong>s thè -<br />

mes antiques dans son Electre et dans La Guerre <strong>de</strong> Troie<br />

n’aura pas lieu, Jean Anouilh essayant d’interroger <strong>la</strong> po -<br />

litique <strong>de</strong> son époque dans son Antigone. Ou Sartre<br />

retraduisant à sa façon Les Troy<strong>en</strong>nes d’Euripi<strong>de</strong> pour<br />

parler <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerre d’Algérie et du colonialisme.<br />

Bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>t<strong>en</strong>du, on n’a pas att<strong>en</strong>du le XX e siècle pour se<br />

livrer à ce g<strong>en</strong>re <strong>de</strong> transposition, ou simplem<strong>en</strong>t d’adap -<br />

tation : même lorsque Corneille et Racine repr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />

une tragédie anci<strong>en</strong>ne, ou un épiso<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’histoire an ci<strong>en</strong> -<br />

ne, ils se livr<strong>en</strong>t à <strong>de</strong>s transpositions plus ou moins importantes<br />

(Racine refusant <strong>de</strong> substituer une biche à Iphigénie<br />

dans le sacrifice <strong>de</strong> <strong>la</strong> fille d’Agamemnon, et inv<strong>en</strong>tant à <strong>la</strong><br />

p<strong>la</strong>ce une captive Eriphile, procè<strong>de</strong> un peu comme Crimp!)<br />

sans parler <strong>de</strong> Molière tirant son Amphitryon di recte m<strong>en</strong>t<br />

d’une comédie <strong>de</strong> P<strong>la</strong>ute, ou son Avare, <strong>de</strong> façon très trans -<br />

posée, <strong>de</strong> l’Aulu<strong>la</strong>ire (La Marmite) <strong>de</strong> ce même P<strong>la</strong>ute.<br />

Dans T<strong>en</strong>dre et Cruel, Martin Crimp, répondant à une<br />

comman<strong>de</strong>, produit un équival<strong>en</strong>t mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s Tra -<br />

chini<strong>en</strong>nes <strong>de</strong> Sophocle. Cette tragédie est peu connue,<br />

bi<strong>en</strong> qu’elle raconte le retour d’Héraclès (l’Hercule grec)<br />

<strong>de</strong> ses campagnes héroïques et <strong>la</strong> v<strong>en</strong>geance involontaire<br />

(ou inconsci<strong>en</strong>te) <strong>de</strong> sa femme Déjanire lui faisant<br />

prés<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>la</strong> tunique du C<strong>en</strong>taure Nessus, grâce à <strong>la</strong> -<br />

quelle elle espère regagner l’amour perdu <strong>de</strong> son mari,<br />

lorsqu’elle appr<strong>en</strong>d qu’il a <strong>en</strong>trepris une guerre pour<br />

conquérir une jeune étrangère. (On a conservé d’ailleurs<br />

d’autres tragédies sur Héraclès, La Folie d’Héraclès, d’Eu -<br />

ripi<strong>de</strong>, reprise dans son Héraclès furieux par Sénèque,<br />

qui a écrit aussi un Héraclès sur l’Œta, <strong>la</strong> montagne où,<br />

13<br />

terrassé par les souffrances que lui cause <strong>la</strong> tunique em -<br />

poisonnée, il se fait brûler sur un bûcher).<br />

L’originalité <strong>de</strong> Martin Crimp par rapport aux “reprises”<br />

françaises d’œuvres antiques citées plus haut, ti<strong>en</strong>t à ce<br />

que sa mo<strong>de</strong>rnisation est complète. Personne, <strong>en</strong> principe,<br />

n’est c<strong>en</strong>sé, <strong>en</strong> lisant <strong>la</strong> pièce ou <strong>en</strong> y assistant, <strong>de</strong>viner<br />

qu’il s’agit d’Héraclès, aucun nom antique n’est conser -<br />

vé, sauf lorsque le héros, à <strong>la</strong> fin, délire et déc<strong>la</strong>re : « J’ai<br />

tué le Lion <strong>de</strong> Némée ».<br />

Crimp procè<strong>de</strong> plutôt comme Pasolini racontant dans son<br />

film Œdipe d’abord l’histoire mo<strong>de</strong>rne d’un couple du XX e<br />

siècle avec un <strong>en</strong>fant, jaloux du retour <strong>de</strong> son père militaire,<br />

qu’il <strong>en</strong>chaîne avec l’histoire supposée d’Œdipe <strong>en</strong><br />

costumes antiques et dans <strong>de</strong>s lieux grecs. Crimp transpose<br />

seulem<strong>en</strong>t.<br />

Dans T<strong>en</strong>dre et cruel, Héraclès est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un Général parti<br />

<strong>en</strong> mission militaire <strong>en</strong> Afrique pour « éradiquer le terrorisme<br />

», <strong>en</strong>treprise on ne peut plus actuelle, et s’il revi<strong>en</strong>t<br />

avec une jeune fille et un petit garçon orphelins <strong>de</strong> leurs<br />

par<strong>en</strong>ts massacrés par lui, on ne <strong>de</strong>vine pas tout <strong>de</strong> suite<br />

que cette jeune fille est sa maîtresse, ni qu’il aurait écrasé<br />

une ville <strong>en</strong>tière pour <strong>la</strong> conquérir.<br />

Martin Crimp suit pourtant assez exactem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> très belle<br />

tragédie <strong>de</strong> Sophocle, dont Déjanire, <strong>la</strong> femme d’Héraclès,<br />

est incontestablem<strong>en</strong>t l’héroïne, le personnage principal<br />

constamm<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>t, tandis qu’Héraclès n’apparaît qu’à<br />

<strong>la</strong> toute fin, déjà contaminé par <strong>la</strong> tunique v<strong>en</strong>imeuse,<br />

prés<strong>en</strong>t imprud<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son épouse, lorsque celle-ci s’est sui -<br />

cidée <strong>en</strong> appr<strong>en</strong>ant qu’elle a été à son insu (mais <strong>la</strong> ques -<br />

tion se pose !) <strong>la</strong> victime du m<strong>en</strong>songe <strong>de</strong> Nessus.<br />

Les messagers antiques sont transposés par Crimp <strong>en</strong> <strong>de</strong>s<br />

personnages ayant <strong>de</strong>s fonctions, sinon équival<strong>en</strong>tes, du<br />

moins ayant quelques rapports: un journaliste, un ministre.<br />

Quant au Chœur, il est <strong>de</strong>v<strong>en</strong>u un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong>s trois em -<br />

ployées au service d’Amelia, le femme du Général (tout<br />

comme <strong>la</strong> tragédie française se vante d’avoir réduit <strong>la</strong><br />

fonction <strong>de</strong>s Chœurs à celles <strong>de</strong>s confid<strong>en</strong>ts).<br />

On a donc affaire à une sorte <strong>de</strong> pièce symphonique dont<br />

le thème <strong>la</strong>t<strong>en</strong>t peut être reconnu par le connaisseur, mais<br />

dont <strong>la</strong> fable racontée est résolum<strong>en</strong>t contemporaine.<br />

Qu’il reconnaisse ou non <strong>la</strong> forme du f<strong>la</strong>con ou son goût,<br />

le spectateur d’aujourd’hui goûtera, lui, le vin nouveau ;<br />

il sera s<strong>en</strong>sible à <strong>la</strong> figure noble et tragique <strong>de</strong> cette fem -<br />

me à l’amour contrarié (elle ressemble <strong>en</strong> ce<strong>la</strong> à l’héroïne<br />

<strong>de</strong> Sophocle), sur fond <strong>de</strong> guerre et <strong>de</strong> massacres.<br />

François Regnault

TENDRE ET CRUEL<br />

UNE ADAPTATION … … DES TRACHINIENNES<br />

En vue <strong>de</strong> ce petit dossier dramaturgique, il nous est ap -<br />

paru plus rigoureux <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ser les réflexions autour <strong>de</strong>s<br />

thèmes et <strong>de</strong>s personnages par rapport à l’ordre chronologique<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce et, surtout, <strong>en</strong> <strong>la</strong> comparant sans<br />

cesse à <strong>la</strong> pièce d’origine. Les diverg<strong>en</strong>ces et les ressemb<strong>la</strong>nces,<br />

les images oubliées, celles utilisées, les ajouts<br />

et les adaptations sont autant <strong>de</strong> procédés d’écriture qui<br />

ne pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t leurs s<strong>en</strong>s que lorsqu’ils sont contextualisés<br />

dans une comparaison. Celle-ci ne cherche aucunem<strong>en</strong>t<br />

ni raison ni valeur au travail <strong>de</strong> Crimp, mais elle essaie<br />

<strong>de</strong> compr<strong>en</strong>dre son cheminem<strong>en</strong>t et son s<strong>en</strong>s.<br />

Les <strong>page</strong>s pour Les Trachini<strong>en</strong>nes (référ<strong>en</strong>ces chiffrées<br />

sans <strong>la</strong> m<strong>en</strong>tion p.) r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t au Folio-C<strong>la</strong>ssique dans<br />

<strong>la</strong> traduction <strong>de</strong> Paul Mazon. Celles <strong>de</strong> T<strong>en</strong>dre et Cruel<br />

(référ<strong>en</strong>ces chiffrées précédées <strong>de</strong> <strong>la</strong> m<strong>en</strong>tion p.) r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t<br />

à l’Arche dans <strong>la</strong> traduction <strong>de</strong> Philippe Djian.<br />

L’OUVERTURE I PROLOGUE<br />

Martin Crimp choisit <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> ligne générale et les<br />

grands traits du monologue <strong>de</strong> Déjanire ; on a alors : <strong>de</strong>s<br />

considérations <strong>de</strong> vérité générale sur le sexe, <strong>la</strong> viol<strong>en</strong>ce<br />

et les hommes, une biographie amoureuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme qui<br />

parle (son père, son prét<strong>en</strong>dant) et une explication c<strong>la</strong>ire<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation. Les occurr<strong>en</strong>ces vont <strong>en</strong>core plus loin, jus -<br />

qu’au niveau du champ lexical :<br />

→ « douce et cruelle » inspiration <strong>de</strong> Crimp pour le titre,<br />

dire explicite chez Sophocle ;<br />

→ « ne me valût que <strong>de</strong>s souffrances » Déjanire, comme<br />

Amelia, se définit d’abord par le fait qu’elles sont femmes<br />

et souffrantes.<br />

Ensuite, cette définition s’approfondit, ces femmes souffr<strong>en</strong>t<br />

d’abord <strong>de</strong> l’abs<strong>en</strong>ce d’un mari : « Ainsi le vou<strong>la</strong>it<br />

l’exist<strong>en</strong>ce qui, sans répit, quand il r<strong>en</strong>trait chez lui, l’<strong>en</strong><br />

éloignait bi<strong>en</strong> vite »<br />

Vi<strong>en</strong>t alors une nouvelle problématique commune aux<br />

<strong>de</strong>ux œuvres : l’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> résid<strong>en</strong>ce qui affecte Déjanire<br />

comme Amelia : « nous y habitons (à Trachis) chez un<br />

hôte », transposé à l’aéroport pour Crimp.<br />

Enfin, <strong>la</strong> question primordiale qui ouvre l’action et qui<br />

termine le prologue : où est Héraclès ? Où est le général<br />

? Pour repr<strong>en</strong>dre Déjanire : « où est-il ? ».<br />

À propos <strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants d’Héraclès: « comme un paysan qui<br />

a pris <strong>la</strong> charge d’un domaine au loin, ne les a jamais vus<br />

qu’une fois ou l’autre, aux seules époques <strong>de</strong>s semailles ».<br />

14<br />

L’abs<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> l’homme dans <strong>la</strong> structure familiale est<br />

confirmée. Crimp repr<strong>en</strong>d avec exactitu<strong>de</strong> cette comparai -<br />

son: son adaptation oscille <strong>en</strong>tre <strong>de</strong> telles ressemb<strong>la</strong>nces,<br />

<strong>de</strong>s discordances f<strong>la</strong>grantes et <strong>de</strong>s nouvelles propositions<br />

ou approfondissem<strong>en</strong>ts.<br />

Dans les <strong>de</strong>ux cas, c’est bi<strong>en</strong> l’histoire d’une femme souf -<br />

frante, privée <strong>de</strong> son mari, abandonnée à elle-même dans<br />

un lieu inconnu et qui, surtout, manque d’information,<br />

ou plutôt croit <strong>en</strong> manquer. Dans les <strong>de</strong>ux cas, le fils est au<br />

courant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> son père alors qu’elle l’ignore.<br />

La première diverg<strong>en</strong>ce prononcée dans <strong>la</strong> dramaturgie<br />

intervi<strong>en</strong>t par l’intermédiaire du fils Hyllos/James. En<br />

effet, le fils d’Héraclès part volontairem<strong>en</strong>t chercher son<br />

père alors que celui d’Amelia traîne les pieds à cette pro po -<br />

sition. D’un côté, le fils mythique <strong>en</strong>dosse <strong>la</strong> responsabi -<br />

lité d’une quête absur<strong>de</strong>, celle <strong>de</strong> « chercher son père »,<br />

alors que le fils contemporain est plutôt consci<strong>en</strong>t <strong>de</strong> cette<br />

absurdité. Absurdité qui existe dès lors que l’on démystifie<br />

<strong>la</strong> situation, ce que Crimp fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce <strong>en</strong> excluant<br />

les Dieux. Ainsi, on voit bi<strong>en</strong> qu’<strong>en</strong>voyer chercher son<br />

père dans une ville africaine <strong>en</strong> plein milieu d’une zone <strong>de</strong><br />

guerre sans aucune information n’a, à proprem<strong>en</strong>t parler,<br />

aucun s<strong>en</strong>s, soulignant ainsi l’illusion et l’aveuglem<strong>en</strong>t<br />

qui définit le personnage féminin. (pp. 16-41)<br />

« LA MACHINE » I PREMIER CHŒUR<br />

Si Crimp conserve quelque chose <strong>de</strong>s personnages du<br />

chœur, c’est leur sexe: c’est un chœur <strong>de</strong> femmes. En effet,<br />

les <strong>de</strong>ux servantes (2 et 3) sont explicitem<strong>en</strong>t les remp<strong>la</strong>çantes<br />

du chœur grec si l’on <strong>en</strong> croit leurs interv<strong>en</strong>tions<br />

par rapport à <strong>la</strong> structure générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce <strong>de</strong><br />

Sophocle. En remp<strong>la</strong>çant le chœur par <strong>de</strong>ux personnages<br />

qui intervi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t directem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> fiction, Crimp continue<br />

<strong>de</strong> s’éloigner <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie antique. Ce<br />

choix s’éc<strong>la</strong>ircit d’autant mieux à <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong> <strong>la</strong> première<br />

scène <strong>en</strong>tre les domestiques et Amelia : quand le<br />

chœur antique invoquait Zeus pour ne pas qu’il <strong>la</strong>isse<br />

souf frir <strong>de</strong> <strong>la</strong> sorte une pauvre femme, les domestiques<br />

invoqu<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s problèmes cosmétiques et sportifs. Dans<br />

un certain s<strong>en</strong>s, chez les Grecs, si Déjanire va mal, c’est<br />

<strong>la</strong> faute <strong>de</strong>s Dieux ; chez nous, contemporains, si l’on va<br />

mal c’est <strong>la</strong> faute <strong>de</strong> <strong>la</strong> machine <strong>de</strong> sport que nous n’utilisons<br />

pas. Crimp pr<strong>en</strong>d, bi<strong>en</strong> sûr, cette proposition avec<br />

du recul et un second <strong>de</strong>gré qui apparti<strong>en</strong>t à son style<br />

et non plus à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie. On peut facilem<strong>en</strong>t voir<br />

ici, par le procédé <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t du chœur, une critique<br />

<strong>de</strong>s problématiques actuelles et <strong>de</strong>s politiques in -<br />

s<strong>en</strong>sées du bonheur personnel néo-libéral, mais ce n’est<br />

pas si simple. Si l’auteur ang<strong>la</strong>is fait bi<strong>en</strong> changer le chœur<br />

<strong>de</strong> registre, il gar<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>en</strong>sée principale <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène :<br />

Déjanire/Amelia souffre. (pp. 16-17 ; 42-43)<br />

Dans ces thématiques divines, que Crimp supprime,<br />

Déjanire, par <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> l’Oracle, est convaincue d’une<br />

chose : cette mission sera pour Héraclès <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière. Ou<br />

bi<strong>en</strong> il <strong>en</strong> mourra, ou bi<strong>en</strong> il revi<strong>en</strong>dra, libre jusqu’à <strong>la</strong><br />

fin <strong>de</strong> ses jours. Cette annonce <strong>de</strong> Déjanire, Crimp<br />

l’écrase <strong>en</strong> supprimant radicalem<strong>en</strong>t toute religiosité.<br />

La tragédie emprunte alors un nouveau chemin: celui <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> multiplication <strong>de</strong>s possibilités narratives et surtout,<br />

celui du hasard et du susp<strong>en</strong>se. Un spectateur tragique,<br />

sait, avant même d’<strong>en</strong>trer au théâtre, qu’Héraclès va mou -<br />

rir, il n’est là que pour assister à sa mort et compr<strong>en</strong>dre<br />

l’interv<strong>en</strong>tion <strong>de</strong>s Dieux, tout <strong>en</strong> les louant. Les personnages<br />

crimpi<strong>en</strong>s n’ont, quant à eux, aucune projection<br />

vers le futur, ils march<strong>en</strong>t vers l’inconnu, err<strong>en</strong>t et s’occup<strong>en</strong>t<br />

futilem<strong>en</strong>t.<br />

L’HÉRITAGE<br />

Comme chez Sophocle, Crimp, par l’intermédiaire d’Ame -<br />

lia, évoque <strong>la</strong> question d’une sorte <strong>de</strong> testam<strong>en</strong>t <strong>de</strong> son<br />

mari qui délègue à son seul fils « <strong>la</strong> gérance et l’usage <strong>de</strong> ses<br />

15<br />

bi<strong>en</strong>s », comme si « elle n’existait pas » (p. 21), ce qui <strong>la</strong> bou -<br />

leverse. Déjanire, elle, dans <strong>la</strong> pièce <strong>de</strong> Sophocle, est seu -<br />

lem<strong>en</strong>t troublée <strong>de</strong> découvrir un testam<strong>en</strong>t d’Héraclès,<br />

et donc qu’il avait pu <strong>en</strong>visager sa mort possible.<br />

LE MESSAGER I LE JOURNALISTE<br />

En poursuivant son adaptation <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s religieux inhé -<br />

r<strong>en</strong>ts à <strong>la</strong> tragédie, Crimp ajuste habilem<strong>en</strong>t les transpo -<br />

sitions: après le chœur transformé <strong>en</strong> domestiques conso m -<br />

matrices, le messager (aggelos, <strong>en</strong> grec, qui est notre<br />

mot “ange”) <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un journaliste. La constatation que<br />

pose cette mutation est c<strong>la</strong>ire, sans pour autant porter<br />

<strong>de</strong> jugem<strong>en</strong>t : à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du messager antique, toujours<br />

un peu v<strong>en</strong>u d’ailleurs, s’impose aujourd’hui le journaliste,<br />

inévitable. En adaptant <strong>de</strong> cette manière <strong>la</strong> tragédie<br />

mythique, Crimp pose <strong>de</strong>s questions sur le <strong>de</strong>v<strong>en</strong>ir<br />

<strong>de</strong>s croyances anci<strong>en</strong>nes dans notre société comme dans<br />

le théâtre contemporain.<br />

Si Amelia et Déjanire partag<strong>en</strong>t <strong>en</strong>suite un s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t et<br />

un questionnem<strong>en</strong>t communs, ils s’exprim<strong>en</strong>t simplem<strong>en</strong>t<br />

: où est le mari ? Pourquoi n’est-il pas là ? Cette<br />

inquiétu<strong>de</strong> paraît plus réelle chez Déjanire, qui est vraim<strong>en</strong>t<br />

heureuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle puisqu’elle <strong>en</strong> félicite les<br />

Dieux. Amelia, elle, ne <strong>la</strong>nce qu’un très forcé « Je suis<br />

très très heureuse » (pp. 23-44). Amelia s’empresse <strong>en</strong> suite<br />

<strong>de</strong> se jeter dans les bras <strong>de</strong> Richard pour danser, manifestem<strong>en</strong>t<br />

par désespoir. En tant que femme, elle a besoin<br />

<strong>de</strong> se s<strong>en</strong>tir désirée, accompagnée. Son désarroi subit le<br />

r<strong>en</strong> voie aux questionnem<strong>en</strong>ts fondam<strong>en</strong>taux <strong>de</strong> son exis -<br />

t<strong>en</strong>ce, du même coup se révèle aussi pour nous <strong>la</strong> portée<br />

tragique <strong>de</strong> son personnage.<br />

Pour conclure cette séqu<strong>en</strong>ce, Crimp propose une nouvelle<br />

adaptation du chœur, plus fidèle à l’esprit antique.<br />

L’im portance qu’il donne à <strong>la</strong> musique, et précisém<strong>en</strong>t<br />

là aux chansons <strong>de</strong> Billie Holliday, est fondam<strong>en</strong>tale.<br />

Ainsi, par ce geste, nous montre-t-il <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

mu sique et du chant, qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t décrire l’état d’esprit<br />

d’Amelia. Comme dans le chœur antique <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong><br />

Trachis, certaines considérations générales sont sublimées<br />

par <strong>la</strong> voix et les p<strong>en</strong>sées intérieures <strong>de</strong> l’héroïne.<br />

Dans un certain s<strong>en</strong>s, il p<strong>en</strong>se <strong>la</strong> musique comme une

véritable re<strong>la</strong>tion au mon<strong>de</strong> extérieur qui pourrait se<br />

substituer à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion que les Grecs <strong>en</strong>treti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t avec<br />

les Dieux. En tout cas, <strong>la</strong> musique est un mom<strong>en</strong>t privilégié<br />

qui élèverait l’âme.<br />

LE MINISTRE (P. 32…)<br />

Le discours <strong>de</strong> Jonathan est très semb<strong>la</strong>ble à celui <strong>de</strong><br />

Lichas à quelques petites exceptions près : Lichas était<br />

un ami proche d’Héraclès quand Jonathan <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>t un<br />

ministre manipu<strong>la</strong>teur, qui récite un discours pré-fabriqué<br />

dans <strong>la</strong> longue tradition <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngues <strong>de</strong> bois.<br />

Dans <strong>la</strong> série ce que les Dieux <strong>de</strong>vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, on peut aussi<br />

noter que le général est abs<strong>en</strong>t parce qu’il lui faut <strong>en</strong> -<br />

core « sécuriser <strong>la</strong> ville » tandis que le ministre doit don -<br />

ner à son sujet une « confér<strong>en</strong>ce <strong>de</strong> presse »: alors qu’Hé -<br />

raclès « revi<strong>en</strong>dra, aussitôt achevé le pieux sacrifice qu’il<br />

doit pour sa conquête à son père Zeus » (48), le rite religieux<br />

se voit <strong>en</strong> somme substituer <strong>la</strong> toute puissance du<br />

journaliste mo<strong>de</strong>rne.<br />

Si on a l’impression que Lichas m<strong>en</strong>t beaucoup moins<br />

que Jonathan, il ne faut pas se mépr<strong>en</strong>dre. En effet, dans<br />

le discours <strong>de</strong> Jonathan, celui-ci m<strong>en</strong>t à propos <strong>de</strong> l’origine<br />

<strong>de</strong>s <strong>en</strong>fants alors que Lichas annonce tout <strong>de</strong> suite<br />

qu’elles sont <strong>de</strong>s prisonnières <strong>de</strong> guerre. Cette diverg<strong>en</strong>ce<br />

ne peut être analysée <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que<br />

toutes les autres puisqu’il était courant, dans <strong>la</strong> Grèce<br />

antique, <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>dre <strong>de</strong>s captifs et <strong>de</strong>s captives pour les<br />

am<strong>en</strong>er chez soi après une guerre. Ce qui paraîtrait to ta -<br />

lem<strong>en</strong>t invraisemb<strong>la</strong>ble dans une guerre mo<strong>de</strong>rne. Cette<br />

diverg<strong>en</strong>ce forcée permet, par contre, d’ajouter un m<strong>en</strong>songe<br />

au discours <strong>de</strong> Jonathan. Et à Crimp d’attaquer<br />

ainsi le comportem<strong>en</strong>t d’Amelia, et du mon<strong>de</strong> occid<strong>en</strong>tal,<br />

par <strong>la</strong> même occasion. Pour justifier cette captivité,<br />

Jonathan veut invoquer notre bonne consci<strong>en</strong>ce chréti<strong>en</strong>ne.<br />

Ainsi, ce sont <strong>de</strong>s « rescapés » dont il faut s’occuper<br />

et Amelia s’<strong>en</strong> donne à cœur joie. Il faut leur donner<br />

« <strong>de</strong>s jouets ». Il existe <strong>en</strong> elle une beauté et une naï -<br />

veté primaire qui flirte avec une fausse mondanité et <strong>de</strong>s<br />

comportem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> princesse. Son côté Marie-Antoinette<br />

l’empêche souv<strong>en</strong>t <strong>de</strong> voir <strong>la</strong> réalité <strong>en</strong> face : à propos du<br />

discours <strong>de</strong> Jonathan, elle p<strong>en</strong>se que ce n’est pas vraisemb<strong>la</strong>ble.<br />

La manière dont il décrit, <strong>de</strong> manière très<br />

réaliste, <strong>la</strong> guerre, n’est pour Amelia qu’une exagération.<br />

Le dialogue Jonathan/Amelia t<strong>en</strong>te <strong>de</strong> souligner cette<br />

fausse bonne consci<strong>en</strong>ce occid<strong>en</strong>talo-écologique qui ne<br />

sert qu’à cacher les horreurs <strong>de</strong> l’impérialisme. Quand<br />

on parle <strong>de</strong> « l’inimitable manière du général » (p.28), il<br />

faut <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dre crime contre l’humanité.<br />

16<br />

C’est <strong>de</strong> cette manière-là que Crimp utilise <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s<br />

« captives » qui ne peuv<strong>en</strong>t être chez Sophocle à l’origine<br />

d’un tel discours puisque <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> guerre à l’époque<br />

n’était pas <strong>la</strong> même qu’aujourd’hui. En transformant Li -<br />

chas <strong>en</strong> Jonathan, Crimp utilise ce rôle pour t<strong>en</strong>ir un dis -<br />

cours politique. Le rôle <strong>de</strong>s prisonniers varie énormém<strong>en</strong>t<br />

<strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>ux pièces puisque, dans cette même scène,<br />

Amelia va vouloir s’<strong>en</strong> occuper, pour qu’ils soi<strong>en</strong>t mieux<br />

traités que chez eux et qu’ils oubli<strong>en</strong>t leurs malheurs.<br />

Chez Sophocle, Lichas reconnaît que les captives vont<br />

« échanger leur opul<strong>en</strong>ce contre un sort moins <strong>en</strong>viable ».<br />

Cette transposition souligne bi<strong>en</strong> que <strong>la</strong> barbarie <strong>de</strong>s<br />

guerres, si elle était explicite dans <strong>la</strong> pièce grecque, est<br />

aujourd’hui dissimulée par une <strong>en</strong>treprise téléologique<br />

<strong>de</strong> justification.<br />

Aujourd’hui, on nous fait croire à <strong>de</strong>s croisa<strong>de</strong>s du bi<strong>en</strong>.<br />

Amelia est dans <strong>la</strong> comp<strong>la</strong>isance et l’illusion quand elle<br />

approuve ce geste alors que Déjanire s’opposait à l’idée<br />

d’<strong>en</strong>fermer ces captives : « une étrange pitié me pénètre »<br />

(48). Adapter une tragédie aujourd’hui, c’est aussi se<br />

r<strong>en</strong>dre compte que ri<strong>en</strong> n’a changé, et qu’on veut juste<br />

nous <strong>en</strong> faire accroire.<br />

Autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> même problématique, une <strong>de</strong>s questions<br />

que pose l’adaptation <strong>de</strong>s Trachini<strong>en</strong>nes est celle <strong>de</strong>s mo -<br />

tivations <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre. Est-ce que ce<strong>la</strong> est concevable, <strong>de</strong><br />

nos jours, <strong>de</strong> faire une guerre pour une femme ? Crimp<br />

a eu l’audace <strong>de</strong> conserver cette idée dramaturgique<br />

propre aux récits grecs (se souv<strong>en</strong>ir <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong><br />

Troie pour Hélène). C’est une intrigue invraisemb<strong>la</strong>ble<br />

mais ce<strong>la</strong> soulève <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’invraisemb<strong>la</strong>nce qu’il<br />

peut y avoir à écrire une tragédie aujourd’hui. Les ob -<br />

jectifs <strong>de</strong> l’écriture sont bi<strong>en</strong> différ<strong>en</strong>ts : si l’on considère<br />

les objectifs généraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> tragédie grecque, il y a, <strong>de</strong> ma -<br />

nière prioritaire, le culte <strong>de</strong> Dionysos et <strong>la</strong> catharsis du<br />

public. Le public v<strong>en</strong>ait voir les conséqu<strong>en</strong>ces du combat<br />

contre les Dieux, le pouvoir <strong>de</strong>s oracles, l’idéal héroïque<br />

et l’absolu résultat mortuaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> démesure <strong>de</strong> l’homme,<br />

le tout dans <strong>la</strong> juste mesure <strong>de</strong>s vers. Dans un certain<br />

s<strong>en</strong>s, <strong>la</strong> tragédie était une leçon <strong>de</strong> vie. En s’adressant<br />

aux contemporains, Crimp sait bi<strong>en</strong> que le public n’a plus<br />

du tout les mêmes att<strong>en</strong>tes et que le théâtre n’a plus du<br />

tout <strong>la</strong> même vocation.<br />

Aussi, Crimp s’intéresse-t-il aujourd’hui aux m<strong>en</strong>songes<br />

politiques, au terrorisme, à l’impérialisme, bref à un<br />

théâtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénonciation qui n’a aucune vocation<br />

cathartique. Mais grâce à <strong>la</strong> trame tragique habilem<strong>en</strong>t<br />