Droit privé et procédures collectives - Université Toulouse 1 ...

Droit privé et procédures collectives - Université Toulouse 1 ...

Droit privé et procédures collectives - Université Toulouse 1 ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

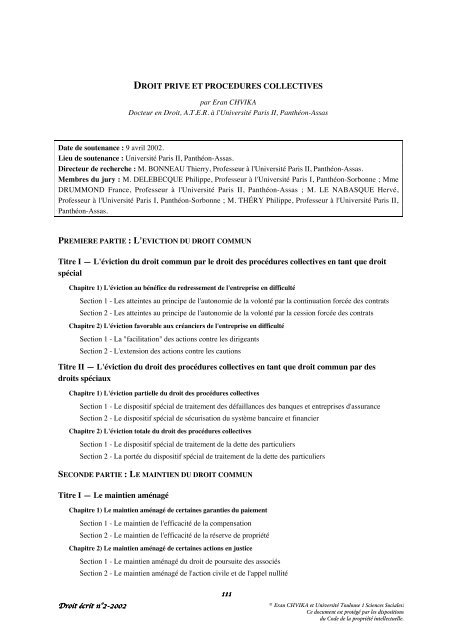

DROIT PRIVE ET PROCEDURES COLLECTIVES<br />

par Eran CHVIKA<br />

Docteur en <strong>Droit</strong>, A.T.E.R. à l'<strong>Université</strong> Paris II, Panthéon-Assas<br />

Date de soutenance : 9 avril 2002.<br />

Lieu de soutenance : <strong>Université</strong> Paris II, Panthéon-Assas.<br />

Directeur de recherche : M. BONNEAU Thierry, Professeur à l'<strong>Université</strong> Paris II, Panthéon-Assas.<br />

Membres du jury : M. DELEBECQUE Philippe, Professeur à l'<strong>Université</strong> Paris I, Panthéon-Sorbonne ; Mme<br />

DRUMMOND France, Professeur à l'<strong>Université</strong> Paris II, Panthéon-Assas ; M. LE NABASQUE Hervé,<br />

Professeur à l'<strong>Université</strong> Paris I, Panthéon-Sorbonne ; M. THÉRY Philippe, Professeur à l'<strong>Université</strong> Paris II,<br />

Panthéon-Assas.<br />

PREMIERE PARTIE : L'EVICTION DU DROIT COMMUN<br />

Titre I — L'éviction du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit<br />

spécial<br />

Chapitre 1) L'éviction au bénéfice du redressement de l'entreprise en difficulté<br />

Section 1 - Les atteintes au principe de l'autonomie de la volonté par la continuation forcée des contrats<br />

Section 2 - Les atteintes au principe de l'autonomie de la volonté par la cession forcée des contrats<br />

Chapitre 2) L'éviction favorable aux créanciers de l'entreprise en difficulté<br />

Section 1 - La "facilitation" des actions contre les dirigeants<br />

Section 2 - L'extension des actions contre les cautions<br />

Titre II — L'éviction du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit commun par des<br />

droits spéciaux<br />

Chapitre 1) L'éviction partielle du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Section 1 - Le dispositif spécial de traitement des défaillances des banques <strong>et</strong> entreprises d'assurance<br />

Section 2 - Le dispositif spécial de sécurisation du système bancaire <strong>et</strong> financier<br />

Chapitre 2) L'éviction totale du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Section 1 - Le dispositif spécial de traitement de la d<strong>et</strong>te des particuliers<br />

Section 2 - La portée du dispositif spécial de traitement de la d<strong>et</strong>te des particuliers<br />

SECONDE PARTIE : LE MAINTIEN DU DROIT COMMUN<br />

Titre I — Le maintien aménagé<br />

Chapitre 1) Le maintien aménagé de certaines garanties du paiement<br />

Section 1 - Le maintien de l'efficacité de la compensation<br />

Section 2 - Le maintien de l'efficacité de la réserve de propriété<br />

Chapitre 2) Le maintien aménagé de certaines actions en justice<br />

Section 1 - Le maintien aménagé du droit de poursuite des associés<br />

Section 2 - Le maintien aménagé de l'action civile <strong>et</strong> de l'appel nullité<br />

111111111111

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Titre II — Le maintien pur <strong>et</strong> simple<br />

Chapitre 1) Le maintien du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Section 1 - Le maintien de mécanismes de paiement <strong>et</strong> de garantie<br />

Section 2 - La combinaison de mécanismes du droit commun avec le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Chapitre 2) Le maintien du droit commun, alternative au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Section 1 - L'alternative au traitement exclusivement judiciaire du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Section 2 - La réalisation de la restructuration <strong>privé</strong>e de l'entreprise en difficulté<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

* *<br />

*<br />

L'adaptation du <strong>Droit</strong> aux réalités économiques <strong>et</strong> sociales - Les interactions entre le droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> les<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> sont souvent au centre de la vie des affaires, tout particulièrement en période de<br />

ralentissement économique, riche en faillites. Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> est relié à la sève d'un tronc<br />

unique —le droit <strong>privé</strong>—, qui comporte plusieurs branches, avec lesquelles il interagit. Il est un "droit<br />

carrefour", où se croisent des disciplines juridiques différentes <strong>et</strong> difficilement compatibles. Il apparaît<br />

également comme un "droit conflictuel", en raison des intérêts divergents qu'il essaie de concilier, afin de<br />

redresser les entreprises en difficulté. On y voit se confronter des conceptions souvent opposées, qui reflètent<br />

les difficultés liées au chevauchement entre les règles du droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> celles du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>.<br />

Face à la spécificité de la situation des entreprises en difficulté, le moule traditionnel du droit <strong>privé</strong>, qui m<strong>et</strong><br />

à la disposition des créanciers des moyens de contraindre un débiteur qui vient à ne pas tenir ses engagements,<br />

paraît devenir mal adapté. Certes, il faut protéger le créancier, en respectant la parole donnée <strong>et</strong> ne pas adm<strong>et</strong>tre<br />

le droit de ne pas payer ses d<strong>et</strong>tes 1 , mais il faut aussi sauvegarder les entreprises en difficulté, afin d'éviter les<br />

désordres économiques <strong>et</strong> sociaux qu'entraînerait leur anéantissement. Dans un tel contexte, les défaillances<br />

d'entreprises ne sont plus l'affaire des seuls créanciers. Elles intéressent aussi l'Etat, dans la mesure où elles ne<br />

sont plus des accidents individuels, mais des conséquences d'une crise qui atteint par paliers successifs des<br />

secteurs entiers de l'économie. Une entreprise qui connaît des difficultés ne saurait dès lors être laissée à son<br />

sort, ce qu'impliquerait l'application pure <strong>et</strong> dure des règles du droit <strong>privé</strong>. Le sauv<strong>et</strong>age, la survie d'une<br />

entreprise nécessite un traitement particulier, voire préférentiel, qui vient bouleverser ces règles au détriment<br />

des partenaires économiques de l'entreprise en difficulté, puisque l'économie nationale ne peut se perm<strong>et</strong>tre de<br />

tolérer que des outils de production viables soient brisés pour des raisons uniquement juridiques 2 .<br />

A dire vrai, les raisons concrètes de ces interactions <strong>et</strong> compénétrations sont historiques ; pour l'essentiel,<br />

les difficultés tiennent à la méthode suivie : les règles du droit <strong>privé</strong> ont été posées avant les dispositions du<br />

droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, les fondations ont été posées, alors que les travaux de second œuvre n'étaient<br />

pas achevés, le plan d'ensemble, élaboré après que les diverses composantes eurent été implantées, soulève par<br />

la force des choses, le problème de l'articulation des dispositions du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> avec le<br />

droit préexistant.<br />

L'obj<strong>et</strong> de la recherche - La difficulté consiste alors, à déterminer quelle est —où quelle devrait être—<br />

l'influence précise des impératifs du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> sur les différentes branches du droit <strong>privé</strong>.<br />

Dans c<strong>et</strong>te perspective, il convient d'analyser les interactions entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> ces<br />

dernières, afin de démêler l'écheveau <strong>et</strong> de percer les mystères des insolubles querelles de frontières entre ces<br />

deux corps de règles, dans la mesure où "il n'existe aucune théorie pour régler les conflits dont le législateur ne<br />

s'est pas occupé. Le droit interne ne possède pas l'équivalent des constructions des internationalistes 3 ".<br />

1 RIPERT G., Le droit de ne pas payer ses d<strong>et</strong>tes, D., 1936, chron. p. 57.<br />

2 SOINNE B., Bilan de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement <strong>et</strong> la liquidation judiciaires : Mythes <strong>et</strong> réalités.<br />

Propositions de modification, Rev. proc. coll. 1993, p. 356.<br />

3 GRUA F., Les divisions du droit, RTD civ. 1993, p. 64.<br />

111111112222

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111113333<br />

Eran CHVIKA<br />

De surcroît, l'intérêt d'étudier les interactions entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> les différentes<br />

branches du droit <strong>privé</strong> dépasse le cadre du traitement des entreprises en difficulté. Souvent présenté comme un<br />

droit dérogatoire, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> est également un droit précurseur. Certes, il soum<strong>et</strong> bien<br />

des instruments du droit <strong>privé</strong> à des solutions dérogatoires, qui les gauchissent souvent, <strong>et</strong>, parfois, les<br />

dénaturent. Pourtant, <strong>et</strong> sans contradiction avec le phénomène qui vient d'être rappelé, le corpus considéré peut<br />

aussi constituer le moyen ou l'occasion de m<strong>et</strong>tre à jour des possibilités méconnues des mêmes institutions,<br />

grâce au contexte tourmenté qui le détermine <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de vaincre certaines préventions. Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> confère ainsi souvent à des mécanismes juridiques de droit <strong>privé</strong> une nouvelle vigueur,<br />

démontrant par là même son "aptitude à révéler le tréfonds d'institutions dont on pouvait penser qu'elles ne<br />

cachaient plus rien 4 ". La confrontation du droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> est donc une source<br />

d'enrichissement, car après tout, elle favorise la genèse de certaines branches du droit <strong>privé</strong>, <strong>et</strong> ne fait que<br />

confirmer le caractère largement malléable, flexible du droit 5 . Dès lors, pour mieux apprécier ce rôle de<br />

"laboratoire d'expérimentation", dans lequel le droit <strong>privé</strong> subit une "étrange alchimie", il convient d'ordonner<br />

ces différentes interactions selon la raison juridique, en exposant les divergences <strong>et</strong> en expliquant comment<br />

conjuguer le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> avec les nombreuses branches du droit <strong>privé</strong>.<br />

En d'autres termes, il s'agit de composer une mosaïque, ce qu'on ne saurait faire en j<strong>et</strong>ant ses divers<br />

éléments au hasard, mais en les combinant de telle manière qu'il en ressorte un dessin d'ensemble, le plus<br />

harmonieux possible. Une mosaïque ne se compose pas, en eff<strong>et</strong>, par juxtaposition des éléments : il faut une<br />

matière qui les lie. En conséquence, pour rendre compte au plus juste de l'ordonnancement des interactions<br />

entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> les différents rameaux du droit <strong>privé</strong>, ont été exploitées les<br />

potentialités que recèle la distinction entre le droit commun <strong>et</strong> le droit spécial. C<strong>et</strong>te "matière", c<strong>et</strong>te technique<br />

juridique reposant sur la division des normes entre droit commun <strong>et</strong> droit spécial, perm<strong>et</strong>, grâce à sa souplesse,<br />

<strong>et</strong> sa flexibilité dans l'établissement des règles de droit, de procurer un agencement rationnel, mécanique <strong>et</strong><br />

logique, ainsi qu'une vision d'ensemble des interactions entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> les<br />

différentes branches du droit <strong>privé</strong>.<br />

Les axes de la recherche : éviction <strong>et</strong> maintien du droit commun - L'analyse de la physionomie<br />

d'ensemble des interactions entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> les différentes branches du droit <strong>privé</strong><br />

montre qu'il est nécessaire de trouver des équilibres entre des intérêts divergents, si ce n'est même contraires, <strong>et</strong><br />

que chacun doit dès lors nécessairement y trouver une limite. La valeur d'un droit se mesure précisément à la<br />

qualité de l'équilibre qu'il ordonne ainsi : nul ne doit s'y sentir sacrifié aux autres ; chacun accepte les sacrifices<br />

exigés par la vie en société s'il a le sentiment qu'on ne lui en demande pas plus qu'aux autres. Un droit digne de<br />

ce nom n'est donc pas partisan. Si ce seuil critique est atteint, l'outil n'est plus fiable. En eff<strong>et</strong>, un système de<br />

droit, bien qu'il doive concilier, dans l'élaboration de ses règles, des intérêts variés <strong>et</strong> des impératifs divers 6 ,<br />

nécessite pour être bien accepté <strong>et</strong> efficace, de présenter, entre autres, une certaine sécurité, notamment par sa<br />

prévisibilité, afin de ne pas surprendre excessivement les suj<strong>et</strong>s de droit dans leurs pratiques, leurs prévisions <strong>et</strong><br />

leurs attentes. C<strong>et</strong>te nécessaire sécurité juridique "représente certainement l'un des impératifs ou des intérêts<br />

légitimes, que le législateur doit avoir à l'esprit, lorsqu'il élabore ou modifie le droit, mais qu'il m<strong>et</strong> en balance<br />

avec d'autres intérêts <strong>et</strong> besoins 7 ".<br />

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> ne doit donc pas avoir<br />

de conséquences tellement ravageantes qu'il ferait exception à toutes les règles édictées par d'autres branches<br />

du droit <strong>privé</strong>. Inversement, le droit <strong>privé</strong> ne doit pas totalement écarter l'application des dispositions<br />

particulières du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. En réalité, il est impératif d'inventorier les intérêts qui sont en<br />

jeu <strong>et</strong> d'intégrer leur sort dans une vision d'ensemble, afin d'établir un équilibre entre les exigences propres à<br />

chaque branche du droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> les impératifs du droit des entreprises en difficulté. Cependant, depuis 1807,<br />

aucune des lois régissant les <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> n'a réussi à tracer une médiane <strong>et</strong> à trouver un dosage subtil<br />

4 REVET T., Cass. com. 14 novembre 2000, RTD civ. 2001, p. 389.<br />

5 ème<br />

CARBONNIER J., Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10 éd., 2001.<br />

6 PAILLUSSEAU J., Le droit est aussi une science d'organisation (<strong>et</strong> les juristes sont parfois des organisateurs juridiques),<br />

RTD com. 1989, p. 9.<br />

7 POLLAUD-DULIAN F., A propos de la sécurité juridique, RTD civ. 2001, p. 491.

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

entre deux nécessités concurrentes, celle d'assurer le respect des engagements pris face aux créanciers, <strong>et</strong> celle<br />

de sauvegarder l'entreprise. De surcroît, les changements opérés dans les orientations du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>, passé d'un droit du paiement à un droit du redressement, ont accentué les atteintes au mécanisme du<br />

droit commun.<br />

Aussi, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> emporte-t-il parfois une éviction du droit commun. Ce dernier est<br />

mis à l'écart, <strong>et</strong> il succombe à l'impératif de redressement des entreprises. L'objectif de protection prioritaire de<br />

l'entreprise poursuivie par le législateur ou par la jurisprudence, conduit, en eff<strong>et</strong>, à adopter des solutions qui<br />

m<strong>et</strong>tent en échec celles du droit commun. Ce dernier sort donc affaibli, fragilisé de la confrontation avec le<br />

droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. Néanmoins, le droit commun a une forte capacité de résistance <strong>et</strong> il ne fait pas<br />

toujours preuve de soumission à l'égard du droit des entreprises en difficulté, puisqu'il ne plie, ni ne rompt<br />

nécessairement. Si bien que dans certains domaines investis par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, on assiste à<br />

un r<strong>et</strong>our en force du droit commun, soit du fait de la loi, soit du fait de la jurisprudence. Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> ne peut, en eff<strong>et</strong>, pas perpétuellement prétendre m<strong>et</strong>tre en échec l'ensemble des<br />

mécanismes du droit commun ainsi que les intérêts <strong>et</strong> les besoins qu'ils représentent, il perm<strong>et</strong> un maintien du<br />

droit commun. Le droit du redressement <strong>et</strong> de la liquidation judiciaires constitue alors, l'un des domaines<br />

d'épanouissement privilégié de mécanismes du droit commun.<br />

Le plan - L'étude des interactions entre le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> les différentes branches du<br />

droit <strong>privé</strong> s'ordonne donc autour de deux axes. Le premier consiste en une éviction du droit commun (Première<br />

partie), alors que le second implique un maintien de celui-ci (Seconde partie).<br />

PREMIERE PARTIE : L'EVICTION DU DROIT COMMUN<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit spécial ou en tant que droit commun - Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit spécial, emporte parfois une éviction du droit commun afin de régler<br />

l'opposition entre deux séries d'intérêts généralement contradictoires : ceux de l'entreprise qui a besoin d'un<br />

étalement, voire d'un allègement de son passif pour se redresser, <strong>et</strong> ceux des créanciers qui lui ont accordé un<br />

crédit lui ayant permis de survivre <strong>et</strong> qui peuvent prétendre à un légitime désintéressement.<br />

En revanche, en tant que droit commun, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> peut être lui même évincé par<br />

certains droits spéciaux, dans la mesure où il n'est pas adapté à toutes les situations de difficulté. Il faut dès lors<br />

tenir compte des particularités de celles-ci en évinçant partiellement ou totalement le droit commun des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

En conséquence, si le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit spécial, emporte une éviction du<br />

droit commun (Titre I), il n'en demeure pas moins, qu'en tant que droit commun, il peut être lui même évincé<br />

par certains droits spéciaux (Titre II).<br />

Titre I — L'éviction du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit<br />

spécial<br />

La conciliation de la prééminence du redressement de l'entreprise avec le nécessaire désintéressement<br />

des créanciers - Les entreprises en difficulté, qui sont protégées par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, cessent<br />

d'être soumises au droit commun pour bénéficier du droit du redressement ou de la liquidation judiciaire, droit<br />

spécial, dont la finalité avouée est, aujourd'hui, le redressement de l'entreprise plus que la sauvegarde des<br />

intérêts des créanciers8 .<br />

L'affirmation des impératifs de sauvegarde de l'entreprise inspire nombre de dispositions du droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, dont le trait commun est d'œuvrer, par des voies différentes, à la restauration des<br />

conditions de la survie9 de l'entreprise aux dépens de ses partenaires. La volonté de sauvegarder une entreprise<br />

en difficulté ne peut être critiquée en elle-même, mais elle ne saurait devenir un absolu, contredisant les<br />

principes fondamentaux des diverses branches du droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> comprom<strong>et</strong>tant la vie même des entreprises<br />

8 PETEL P., Le sort des contrats conclus avec l'entreprise en difficulté, P<strong>et</strong>ites affiches, 18 mai 1992, n°60, p. 24.<br />

9 MARTIN D., La sécurité contractuelle à l'épreuve du redressement judiciaire, JCP, 1986, éd. N, I, p. 183.<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111114444

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111115555<br />

Eran CHVIKA<br />

saines 10 . Le droit commun ne devrait être mis en échec que dans la stricte mesure des dispositions spécifiques<br />

prises dans le cadre des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> pour atteindre les objectifs assignés par ce corps de règles 11 . Ces<br />

objectifs variés, <strong>et</strong> parfois antinomiques, nécessitent un arbitrage.<br />

La conciliation de ces intérêts divergents se traduit par l'éviction du droit commun par le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit spécial. C<strong>et</strong>te éviction peut, soit bénéficier au redressement de<br />

l'entreprise en difficulté (Chapitre 1), soit être favorable aux créanciers de celle-ci (Chapitre 2).<br />

Chapitre 1) L'éviction au bénéfice du redressement de l'entreprise en difficulté<br />

La confrontation du droit commun des contrats avec le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> - Le caractère<br />

dérogatoire du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> se manifeste dans les différentes branches du droit <strong>privé</strong>. Mais<br />

le droit commun des contrats est certainement le plus atteint12 : la place centrale occupée par les relations<br />

contractuelles dans la procédure collective implique que le droit commun des contrats doive immanquablement<br />

subir l'épreuve du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>13 . En eff<strong>et</strong>, la confrontation de ces deux droits s'inscrit dans<br />

un contexte conflictuel presque chronique en raison de leurs divergences de finalités14 . Entre deux<br />

cocontractants in bonis, un contrat tend à la satisfaction des deux partenaires qui ont créé entre eux un<br />

ensemble de droits <strong>et</strong> obligations adaptés à leurs besoins. Conformément à la philosophie individualiste qui<br />

avait inspiré les rédacteurs du Code civil, le lien contractuel librement consenti est l'élément dominant. Le droit<br />

des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> tend, quant à lui, à faire passer au second plan c<strong>et</strong>te analyse civiliste du contrat pour<br />

y voir plutôt un acte à valeur patrimoniale, le doter d'un objectif économique dont l'utilité ou l'inutilité pour<br />

l'entreprise va déterminer le sort15 .<br />

La prédominance du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> - Le face à face qui oppose le droit commun des<br />

obligations au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> se solde par une prédominance de ce dernier16 . Les dispositions<br />

du premier sont écartées au profit des règles spéciales du second qui servent mieux les impératifs du<br />

redressement de l'entreprise17 . Un droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> tourné vers la satisfaction des besoins de<br />

l'entreprise en difficulté implique en eff<strong>et</strong> de maintenir l'activité contractuelle18 afin de ne pas priver l'entreprise<br />

de toute chance de survie19 . Dans l'ordre économique, le contrat est lié à l'entreprise : l'exécution des contrats en<br />

commande l'activité, <strong>et</strong> souvent la structure. Il est un élément de richesse, un élément de valeur pour<br />

l'exploitation20 . Le contrat est considéré en matière de <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> comme un bien indispensable à la<br />

poursuite de l'activité pendant la période d'observation21 . Plus que comme un rapport entre deux personnes, le<br />

contrat est appréhendé comme une valeur économique, véritable centre d'intérêts juridiques digne de<br />

protections particulières. Le lien de droit contraignant <strong>et</strong> figé que représente le contrat apparaît alors totalement<br />

inadapté aux besoins du droit des entreprises en difficulté qui attache une importance moindre aux rapports<br />

10 MARTIN L., "Le sort des contrats de crédit en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire", Les<br />

établissements de crédit <strong>et</strong> la cessation de paiement des entreprises, Cahiers dr. de l'entr., 1988, n°18, 5 mai 1988, p. 14.<br />

11 SAINT-ALARY-HOUIN C., "Présentation générale de l'évolution de la situation des créanciers", La situation des<br />

créanciers d'une entreprise en difficulté, Montchrestien, 1998, p. 4.<br />

12 MARTIN D., La sécurité contractuelle à l'épreuve du redressement judiciaire, JCP, 1986, éd. N, I, p. 180.<br />

13 MONTREDON J.-F., La théorie générale du contrat à l'épreuve du nouveau droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, JCP, 1988,<br />

éd. E, II, 15156 ; MARTIN D., La sécurité contractuelle à l'épreuve du redressement judiciaire, op. cit., p. 180.<br />

14 SABATHIER S., Le droit des obligations à l'épreuve du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, thèse <strong>Toulouse</strong> I, 2000 ;<br />

MONSERIE M.-H., "Aperçu sur les apports récents de la confrontation du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> du droit des<br />

obligations", Mélanges JEANTIN, p. 441.<br />

15 MARTIN-SERF A., Le contrat en cours avant option de l'administrateur, Le sort des contrats en cours dans le<br />

redressement judiciaire, Rev. jurisprudence commerciale, 1992, p. 8.<br />

16 MARTIN-SERF A., ibid., p.8.<br />

17 MONSERIE M.-H., "Aperçu sur les apports récents de la confrontation du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> <strong>et</strong> du droit des<br />

obligations", Mélanges JEANTIN, p. 436.<br />

18 JOUFFIN E., Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective, LGDJ, 1998, n°112,<br />

p. 69.<br />

19 JOUFFIN E., ibid., n°82 p. 48.<br />

20 DURAND P., Préface, La tendance à la stabilité du rapport contractuel, Etudes de droit <strong>privé</strong>, LGDJ, 1960, p. III.<br />

21 MONSERIE M.-H., Les contrats dans le redressement <strong>et</strong> la liquidation judiciaires des entreprises, Litec, 1994, p. 19.

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

individuels <strong>et</strong> privilégie l'intérêt général, cristallisé dans l'entreprise devenue le centre de la procédure de<br />

redressement judiciaire. En eff<strong>et</strong>, les contrats utiles au redressement de l'entreprises attirent toutes les<br />

sollicitudes du législateur qui édicte des règles impératives en faveur de leur conservation durant la procédure.<br />

En conséquence, à la philosophie individualiste, qui avait inspiré les rédacteurs du Code civil, succède une<br />

philosophie économique qui assigne au contrat un objectif transcendant les intérêts des parties, à savoir la<br />

sauvegarde de l'entreprise. Le fondement volontariste du contrat, qui en vivifie la théorie générale, est réduit.<br />

Le produit légitime de la volonté est bafoué par une immixtion perturbatrice de la loi dans le champ<br />

conventionnel 22 . C<strong>et</strong>te intrusion est justifiée par la menace pesant sur l'existence des relations contractuelles qui<br />

apparaît sous diverses formes dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le réflexe légal est<br />

alors d'organiser la préservation du contrat dans l'entreprise.<br />

Les atteintes au principe de l'autonomie de la volonté par la continuation ou la cession forcée des<br />

contrats - Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit spécial, bouleverse donc les prévisions faites<br />

par les parties <strong>et</strong> intègre dans le rapport contractuel d'origine la prise en considération d'un nouvel intérêt, celui<br />

de l'entreprise. C<strong>et</strong>te conception particulière se manifeste par des atteintes au principe de l'autonomie de la<br />

volonté par les mécanismes de continuation 23 ou de cession 24 forcée des contrats. A c<strong>et</strong> égard, les principes<br />

classiques du droit commun des contrats, principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire <strong>et</strong> de l'eff<strong>et</strong><br />

relatif des contrats, sortent profondément affaiblis.<br />

Non seulement, la volonté individuelle des contractants est évincée lors de ces opérations de continuation<br />

ou de cession, dont la nature forcée est incontestable, mais la volonté exprimée dans les contrats soumis à ces<br />

mécanismes pourra ne pas être respectée lorsqu'elle apparaît contraire à l'objectif de redressement de<br />

l'entreprise en difficulté qui justifie l'éviction du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant<br />

que droit spécial.<br />

Ainsi par exemple, les manifestations de la liberté contractuelle, en ce qu'elles peuvent restreindre la survie<br />

du contrat, sont inconciliables avec le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> qui fait du contrat un instrument de<br />

redressement devant nécessairement échapper à l'emprise de la volonté des parties 25 . En conséquence, le droit<br />

des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> rend certaines stipulations contractuelles restrictives inefficaces <strong>et</strong> efface l'intuitus<br />

personae afin d'évincer tous les obstacles surgis du droit commun <strong>et</strong> principalement les règles relatives au droit<br />

de rupture des contrats. Sont ainsi entravées la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, de la résolution<br />

judiciaire, <strong>et</strong> l'indivisibilité est également rendue inefficace. De surcroît, c<strong>et</strong>te mise en échec de la volonté<br />

individuelle, m<strong>et</strong>tant à l'écart des dispositions contractuelles entravant l'application du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>, est complétée par l'éviction de la volonté des personnes concernées par la cession <strong>et</strong> par l'admission<br />

de la cession des contrats conclus intuitus personae.<br />

Mais, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit spécial, passe parfois par l'éviction du droit<br />

commun afin de favoriser les créanciers de l'entreprise en difficulté.<br />

Chapitre 2) L'éviction favorable aux créanciers de l'entreprise en difficulté<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, droit du recouvrement des créances - Le redressement de<br />

l'entreprise passe parfois par l'éviction du droit commun afin de favoriser les créanciers de l'entreprise en<br />

difficulté. C<strong>et</strong> objectif peut sembler paradoxal dans la mesure où les créanciers ont été, à l'origine, les "oubliés"<br />

de la loi du 25 janvier 198526 . Mais, une loi sur le redressement judiciaire, si elle veut prétendre à une certaine<br />

22 MARTIN D., La sécurité contractuelle à l'épreuve du redressement judiciaire, op. cit., p. 180.<br />

23 Article L. 621-28 du Nouveau Code de commerce, ancien article 37 de la loi du 25 janvier 1985.<br />

24 Article L. 621-88 du Nouveau Code de commerce, ancien article 86 de la loi du 25 janvier 1985.<br />

25 MACORIG-VENIER F., La rupture des contrats, Le droit des entreprises en difficulté à l'aube de l'an 2000, P<strong>et</strong>ites<br />

Affiches, 6 septembre 2000, n°178, p. 23 : "La loi tend à geler la situation des partenaires de l'entreprise. S'agissant des<br />

contrats, ce gel passe par l'édiction de règles aboutissant à une restriction de principe à la rupture des contrats".<br />

26 Le désintéressement des créanciers n'a pas été la préoccupation majeure de la loi du 25 janvier 1985 ; SAINT-ALARY-<br />

HOUIN C., Les créanciers face au redressement judiciaire de l'entreprise, Rev. proc. coll., 1991, p. 129. Selon l'article L.<br />

620-1 du nouveau Code de commerce (ancien article 1 er de la loi du 25 janvier 1985), l'apurement des d<strong>et</strong>tes n'est que la<br />

troisième fonction du droit des entreprises en difficulté. Les créanciers semblent être les "exclus", les "mal-aimés" de c<strong>et</strong>te<br />

loi ; SAINT-ALARY-HOUIN C., Présentation générale de l'évolution de la situation des créanciers, op. cit., p. 1.<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111116666

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111117777<br />

Eran CHVIKA<br />

pérennité, se doit de réaliser un équilibre entre l'intérêt supérieur de l'entreprise <strong>et</strong> celui des créanciers 27 . Ce<br />

rééquilibrage des droits des créanciers se constate dans le double souci de maintenir les droits de l'entreprise <strong>et</strong><br />

d'assurer sa sauvegarde tout en recherchant le paiement de ses créanciers 28 . Dès lors, même si le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> n'est pas exclusivement conçu pour les créanciers, il n'en est pas moins un droit du<br />

recouvrement des créances 29 .<br />

Les dirigeants <strong>et</strong> les cautions - Dans c<strong>et</strong>te perspective, l'éviction des règles du droit commun a souvent<br />

pour résultat de perm<strong>et</strong>tre aux créanciers de l'entreprise en difficulté d'atteindre les patrimoines des dirigeants<br />

ou des cautions, afin de reporter le poids de l'end<strong>et</strong>tement de l'entreprise en cessation des paiements sur ceux-ci.<br />

Les créanciers, qui risquent généralement de voir disparaître tout espoir de récupérer tout ou partie de leur<br />

créance en cas de procédure collective, trouvent ainsi, par le biais des actions contre les dirigeants <strong>et</strong> les<br />

cautions, les moyens de minimiser efficacement c<strong>et</strong> écueil, en reconstituant l'actif social pour apurer le passif.<br />

Ces actions perm<strong>et</strong>tent en eff<strong>et</strong> d'accroître le gage des créanciers sociaux <strong>et</strong>, par conséquent, diminuent la perte<br />

qu'ils éprouvent du fait de la procédure collective.<br />

C<strong>et</strong>te éviction perm<strong>et</strong> à ces derniers de rechercher la responsabilité pécuniaire des dirigeants de l'entreprise,<br />

en évinçant les actions prévues par le droit commun <strong>et</strong> facilite c<strong>et</strong>te action en contournant la notion de faute<br />

séparable des fonctions. Les créanciers peuvent aussi agir contre les cautions. En eff<strong>et</strong>, la caution ne profite pas<br />

de toutes les faveurs dont bénéficie le débiteur principal du fait de la procédure collective. Le caractère<br />

accessoire du cautionnement subit, dans certains cas, des atteintes qui perm<strong>et</strong>tent au créancier de faire valoir<br />

ses droits contre la caution. Celle-ci devra supporter le poids des faveurs accordées au débiteur principal,<br />

compte tenu de l'aggravation légale <strong>et</strong> jurisprudentielle de son sort, qui se manifeste par des atteintes au<br />

caractère accessoire du cautionnement par l'eff<strong>et</strong> du jugement d'ouverture ou de clôture <strong>et</strong> par l'eff<strong>et</strong> du<br />

jugement adoptant le plan.<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit spécial, écarte donc le droit commun. En revanche, en<br />

tant que droit commun, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> peut être évincé par des droits spéciaux.<br />

Titre II — L'éviction du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit commun par des<br />

droits spéciaux<br />

L'inadaptation du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> à toutes les personnes en difficulté - Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> n'est pas adapté à toutes les situations de difficulté. Il doit parfois être adapté aux<br />

personnes soumises à la procédure. Dès lors, le droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> est de plus en plus<br />

battu en brèche par certains droits spéciaux.<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit commun est en eff<strong>et</strong> évincé par une multitude de droit<br />

spéciaux, c<strong>et</strong>te éviction est partielle (Chapitre 1) ou totale (Chapitre 2).<br />

Chapitre 1) L'éviction partielle du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

La sécurisation du système bancaire <strong>et</strong> financier par l'éviction partielle du droit commun des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> - L'éviction partielle du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> implique la mise à l'écart de<br />

certaines de ses dispositions. Celles-ci ne peuvent être appliquées, elles sont neutralisées. Il s'agit d'atteintes<br />

ponctuelles au droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. Les solutions spéciales apportées au traitement des<br />

défaillances des banques <strong>et</strong> entreprises d'assurance <strong>et</strong> les dérogations au droit commun des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong> visant à sécuriser le système bancaire <strong>et</strong> financier illustrent c<strong>et</strong>te éviction partielle du droit commun<br />

des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> en tant que droit commun par des droits spéciaux afin de sécuriser le système<br />

bancaire <strong>et</strong> financier.<br />

En eff<strong>et</strong>, le droit des marchés financiers, sécrété par le développement exceptionnel de la "sphère"<br />

financière depuis quelques années, a un réel besoin de normes spécifiques, dérogatoires au droit commun, pour<br />

27 Fréquemment, la loi ne donne pas le dosage de la part de chacun : c'est donc souvent aux juges de l'opérer ; CALENDINI<br />

J. M., Le principe de proportionnalité en droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, P<strong>et</strong>ites affiches, 30 septembre 1998, n°117, p. 51.<br />

28 SAINT-ALARY-HOUIN C., Présentation générale de l'évolution de la situation des créanciers, op. cit., p. 4.<br />

29 D'autant plus, que le droit du traitement des difficultés des entreprises est défini comme une procédure judiciaire<br />

réglementée, collective <strong>et</strong> égalitaire, regroupant tous les créanciers afin de payer en proportion de leur créance ; FRISON-<br />

ROCHE M.-A., Le caractère collectif des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, Rev. jurisprudence commerciale, 1996, p. 293.

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

assurer la sécurisation des marchés financiers <strong>et</strong> des systèmes de paiement <strong>et</strong> de règlement-livraison. Aussi,<br />

diverses dispositions m<strong>et</strong>tent-elles en évidence le sort particulier, voire extraordinaire, qui est réservé à certains<br />

contractants en matière financière. Bien plus que la simple reconnaissance d'une nouvelle catégorie de<br />

créanciers, privilégiés parce que prioritaires lors du paiement des créances, c'est surtout une mise en échec du<br />

droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> que ces dispositions caractérisent 30 .<br />

Une telle éviction de dispositions d'ordre public du droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> est justifiée par<br />

la volonté de lutter contre les risques découlant de l'application des règles du droit du redressement ou de la<br />

liquidation judiciaire, qui sont encourus par les investisseurs <strong>et</strong> par les professionnels intervenant en qualité<br />

d'intermédiaires financiers.<br />

Dans le même ordre d'idées, l'internationalisation des opérations a conduit à utiliser des garanties, à l'instar<br />

de celles utilisées sur d'autres places financières, plus adaptées en raison de leur souplesse à des besoins de<br />

liquidités intra journalières. Le législateur a ainsi introduit un régime de garanties utilisées sur les marchés<br />

financiers dérogeant largement au droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, afin de satisfaire les aspirations à<br />

la simplicité <strong>et</strong> à l'efficacité des garanties souhaitées par les différents opérateurs. Les sûr<strong>et</strong>és boursières ne sont<br />

en eff<strong>et</strong> acceptables que si elles sont à l'abri de toute contestation aussi bien lors de leur formation que lors de<br />

leur mise en jeu, que l'entreprise soit ou non in bonis.<br />

La sécurité des marchés financiers a d'ailleurs suscité à nouveau l'attention du législateur avec l'adoption de<br />

la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'objectif est atteint<br />

notamment par "un refoulement du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, pour éviter qu'elles se transm<strong>et</strong>tent par<br />

contamination 31 ". On l'observe tant dans les relations interbancaires que dans celles des banques avec les<br />

opérateurs financiers.<br />

Mais, l'éviction du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en tant que droit commun, peut aussi être totale.<br />

Chapitre 2) L'éviction totale du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

L'inadaptation du droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> aux particuliers en difficulté - La<br />

spécificité des mesures prévues pour les entreprises en difficulté, par le droit commun des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>, rendait impossible une pure <strong>et</strong> simple transposition de celui-ci aux particuliers. C<strong>et</strong>te inadaptation a<br />

obligé le droit français à frayer des voies nouvelles : le législateur a prévu un dispositif spécifique de traitement<br />

des difficultés des particuliers, le droit spécial du surend<strong>et</strong>tement, évinçant totalement le droit commun des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

La nécessité d'un droit spécial du surend<strong>et</strong>tement des particuliers - La situation d' "end<strong>et</strong>tement<br />

excessif" d'un particulier justifie, en elle-même, des mesures particulières, spéciales <strong>et</strong> une procédure<br />

d'exception évinçant totalement le droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. Ce dernier risquerait de ne pas être<br />

suffisamment adapté à des situations aussi délicates, telles que celles de particuliers dont les ressources se<br />

situent généralement en deçà du seuil de pauvr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> ne leur perm<strong>et</strong>tant pas de faire face aux exigences<br />

minimales de survie. C'est la raison pour laquelle un dispositif spécial a été institué. Ce dernier constitue, avant<br />

tout, un dispositif social destiné à lutter contre les risques de précarité <strong>et</strong> d'exclusion qui menacent les victimes<br />

de la crise économique <strong>et</strong> sociale. Dans c<strong>et</strong>te perspective, il recherche moins à préserver les légitimes intérêts<br />

des créanciers que de réduire ou de supprimer les d<strong>et</strong>tes des débiteurs surend<strong>et</strong>tés en fonction de leurs<br />

ressources ou à leur accorder des délais de paiement32 . S'est ainsi progressivement mis en place, sous l'égide du<br />

législateur <strong>et</strong> du juge, un "droit spécial <strong>et</strong> social du surend<strong>et</strong>tement33 ".<br />

La véritable clef du traitement juridique du surend<strong>et</strong>tement des particuliers réside donc dans les<br />

améliorations apportées au régime de la d<strong>et</strong>te, tel qu'il est prévu d'une manière générale, <strong>et</strong> plus<br />

30 CANU V. <strong>et</strong> DE SAINT MARS B., Intermédiation financière <strong>et</strong> droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, ou la nécessité de traiter<br />

spécifiquement certains contractants en matière financière, Rev. dr. bancaire <strong>et</strong> bourse, juill<strong>et</strong>-août 1998, p. 123.<br />

31 HOVASSE H., Régulation financières (Première partie I <strong>et</strong> II), Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles<br />

régulations économiques, Dr. Sociétés, août-septembre 2001, n°8-9, hors série, p. 8.<br />

32 Selon un auteur ; MALAURIE P., "Les antinomies des règles <strong>et</strong> de leurs fondements", Mélanges CATALA, p. 30 : "La<br />

rigueur de la loi <strong>et</strong> la répression sont en tout temps <strong>et</strong> en tout lieu une nécessité mais n'excluent aucunement la compassion".<br />

33 MAZEAUD D., "Le consommateur de crédit immobilier surend<strong>et</strong>té", Le crédit immobilier, le notaire, le banquier <strong>et</strong> le<br />

consommateur, "Rencontres notariat-université", P<strong>et</strong>ites affiches, 29 juin 1999, n°128, p. 21.<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111118888

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111111119999<br />

Eran CHVIKA<br />

particulièrement pour les entreprises en difficulté. Ces améliorations se manifestent ainsi par la mise en œuvre<br />

d'un dispositif original de traitement de la d<strong>et</strong>te des particuliers surend<strong>et</strong>tés, qui évincent totalement les mesures<br />

applicables aux entreprises en difficulté en droit commun des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

Mais, le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> qui agit normalement comme un prisme qui évince les règles du<br />

droit commun <strong>et</strong> impose ses propres institutions, ne peut pas toujours prétendre se rendre imperméable aux<br />

autres branches du droit <strong>privé</strong>. En eff<strong>et</strong>, un système de droit, bien qu'il doive concilier, dans l'élaboration de ses<br />

règles, des intérêts variés <strong>et</strong> des impératifs divers, nécessite pour être bien accepté <strong>et</strong> efficace, de présenter,<br />

entre autres, une certaine sécurité, particulièrement par sa prévisibilité, afin de ne pas surprendre excessivement<br />

les suj<strong>et</strong>s de droit dans leurs pratiques, leurs prévisions <strong>et</strong> leurs attentes. C<strong>et</strong>te nécessaire sécurité juridique, qui<br />

"représente certainement l'un des impératifs ou des intérêts légitimes, que le législateur doit avoir à l'esprit,<br />

lorsqu'il élabore ou modifie le droit, mais qu'il m<strong>et</strong> en balance avec d'autres intérêts <strong>et</strong> besoins 34 ", explique qu'il<br />

perm<strong>et</strong>te également un maintien du droit commun.<br />

SECONDE PARTIE : LE MAINTIEN DU DROIT COMMUN<br />

La justification du maintien du droit commun : l'impératif de sécurité juridique - Le droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>, qui peut évincer les règles du droit commun en imposant ses propres institutions, ne peut pas<br />

toujours prétendre se rendre imperméable aux autres branches du droit <strong>privé</strong> : un maintien du droit commun<br />

existe dans certains cas. Ce maintien, dans un domaine où, depuis 1807, aucune des lois régissant les<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> n'a réussi à tracer une médiane entre deux nécessités concurrentes, celle d'assurer le<br />

respect des engagements pris face aux créanciers, <strong>et</strong> celle de sauvegarder l'entreprise est nécessaire. Le<br />

législateur ayant souvent fait preuve d'une sévérité extrême à l'encontre des créanciers, il ne peut dès lors être<br />

question d'interdire à ces derniers de se défendre, dans certains cas, au besoin en s'abritant derrière les remparts<br />

salvateurs du droit commun.<br />

C<strong>et</strong>te immunité reconnue face aux contraintes légales imposées par le droit des entreprises en difficulté<br />

perm<strong>et</strong> aux créanciers de faire valoir leurs droits par les voies de droit ordinaires, parallèlement à la procédure<br />

collective <strong>et</strong> sans se soucier de c<strong>et</strong>te dernière. Le maintien du droit commun dans le redressement <strong>et</strong> la<br />

liquidation judiciaires des entreprises en difficulté, apparaît, à ce titre, comme l'expression d'un irrépressible<br />

besoin de sécurité juridique, qui implique de ne pas trop déjouer les prévisions des parties. En eff<strong>et</strong>, "la sécurité<br />

est liée à l'idée même de droit : on attend du droit qu'il garantisse la sécurité, de sorte que l'on puisse prévoir la<br />

solution des situations juridiques <strong>et</strong> compter sur elle, grâce à des moyens de contrainte garantissant la<br />

réalisation des droits 35 ". Un système de droit, bien qu'il doive concilier, dans l'élaboration de ses règles, des<br />

intérêts variés <strong>et</strong> des impératifs divers 36 , nécessite pour être bien accepté <strong>et</strong> efficace, de présenter, entre autres,<br />

une certaine sécurité, notamment par sa prévisibilité, afin de ne pas surprendre excessivement les suj<strong>et</strong>s de droit<br />

dans leurs pratiques, leurs prévisions <strong>et</strong> leurs attentes. La sécurité juridique constitue, en eff<strong>et</strong>, un besoin, un<br />

intérêt que le législateur doit prendre en compte : "il représente certainement l'un des impératifs ou des intérêts<br />

légitimes, que le législateur doit avoir à l'esprit, lorsqu'il élabore ou modifie le droit, mais qu'il m<strong>et</strong> en balance<br />

avec d'autres intérêts <strong>et</strong> besoins 37 ". Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong> ne doit pas avoir de conséquences tellement ravageantes qu'il ferait exception à toutes les règles<br />

édictées par d'autres branches du droit <strong>privé</strong>.<br />

En réalité, il est impératif d'inventorier les intérêts qui sont en jeu <strong>et</strong> d'intégrer leur sort dans une vision<br />

d'ensemble, afin d'établir un équilibre entre les exigences propres à chaque branche du droit <strong>privé</strong> <strong>et</strong> les<br />

impératifs du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. A c<strong>et</strong>te fin, plusieurs mécanismes du droit commun sont<br />

maintenus ou restaurés. Le plus souvent, ces derniers ne demeurent pas figés, le législateur <strong>et</strong>/ou la<br />

jurisprudence prennent en compte raisonnablement la nécessité d'un équilibre entre des impératifs divers <strong>et</strong> les<br />

34 POLLAUD-DULIAN F., A propos de la sécurité juridique, op. cit., p. 491.<br />

35 BERGEL J.-L., Théorie générale du droit, op. cit., n°263, p. 282.<br />

36 PAILLUSSEAU J., Le droit est aussi une science d'organisation (<strong>et</strong> les juristes sont parfois des organisateurs juridiques),<br />

op. cit., p. 9.<br />

37 POLLAUD-DULIAN F., A propos de la sécurité juridique, op. cit., p. 491.

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

adaptent, les ajustent en fonction des exigences spécifiques du redressement ou de la liquidation judiciaire. En<br />

revanche, dans d'autres hypothèses, ils sont maintenus en l'état, sans devoir s'adapter à la spécificité de la<br />

situation des entreprises en difficulté.<br />

En conséquence, lorsque le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> n'évince pas le droit commun, ce dernier est<br />

maintenu. Certes, ce maintien est, le plus souvent, seulement aménagé : il en est ainsi lorsque les mécanismes<br />

du droit commun, tout en étant maintenus, doivent s'ajuster, s'adapter aux particularités des entreprises en<br />

difficulté, afin de se combiner avec les exigences du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>. Mais le maintien peut être<br />

également pur <strong>et</strong> simple lorsque le droit commun est maintenu en l'état <strong>et</strong> qu'il n'est pas nécessaire de l'adapter.<br />

Il convient donc de distinguer le maintien aménagé (Titre I) du maintien pur <strong>et</strong> simple (Titre II).<br />

Titre I — Le maintien aménagé<br />

L'aménagement de mécanismes du droit commun - Le maintien aménagé du droit commun résulte de l'idée<br />

suivant laquelle le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> ne peut pas toujours évincer les autres branches du droit<br />

<strong>privé</strong> porteuses de techniques spécifiques. L'ouverture de la procédure collective ne les rem<strong>et</strong> pas entièrement<br />

en cause <strong>et</strong> elles apparaissent —grâce à l'ajout de conditions particulières au droit des entreprises en difficulté,<br />

se substituant à celles exigées en droit commun— comme des prérogatives propres aux créanciers qui en<br />

profitent directement. La procédure collective constitue dès lors, par le biais de ces aménagements, l'un des<br />

domaines d'épanouissement privilégié d'instruments du droit commun. Ces derniers sont adaptés <strong>et</strong> produisent<br />

leurs eff<strong>et</strong>s en dépit de l'absence d'une des conditions exigées par le droit commun pour leur application, <strong>et</strong> ce<br />

dès lors que des conditions propres au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> sont réunies. Les mécanismes du droit<br />

commun subsistent ainsi <strong>et</strong> voient même leurs domaines étendus dans des hypothèses où ils n'auraient pas pu<br />

produire leurs eff<strong>et</strong>s en vertu du seul droit commun. Les bénéficiaires de ceux-ci, qui ont la possibilité de<br />

franchir les murailles dressées par le droit commun, pourront finalement obtenir la contrepartie escomptée de<br />

l'obligation à laquelle ils s'étaient librement engagés à l'égard du débiteur en échappant à la règle du concours à<br />

laquelle ils devraient également être soumis avec les autres créanciers.<br />

Le redressement de l'entreprise en difficulté ne perm<strong>et</strong> donc pas une mise à l'écart de l'ensemble des<br />

instruments du droit commun. Il adm<strong>et</strong>, en eff<strong>et</strong>, le maintien aménagé de certaines garanties du paiement<br />

(Chapitre 1) <strong>et</strong> actions en justice (Chapitre 2).<br />

Chapitre 1) Le maintien aménagé de certaines garanties du paiement<br />

La compensation des d<strong>et</strong>tes connexes <strong>et</strong> la réserve de propriété - Ces garanties du paiement sont la<br />

compensation des d<strong>et</strong>tes connexes <strong>et</strong> la réserve de propriété. Elles ont en commun de rassurer celui qui les<br />

emploie de ne pas perdre sa propre prestation, <strong>et</strong> d'être ainsi garanti contre les risques de défaillance de son<br />

partenaire. Ensemble, ces garanties de droit commun tiennent en outre leur efficacité de ce qu'elles bénéficient<br />

en droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> d'une faveur législative <strong>et</strong> jurisprudentielle certaine, qui accompagne leur<br />

progression naturelle, dont la souplesse perm<strong>et</strong> l'insinuation dans les domaines du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>, même si il y semble réfractaire. C<strong>et</strong>te progression se trouve facilitée par la limitation de leurs<br />

conditions de fond <strong>et</strong> d'exercice telles qu'elles résultent du droit commun.<br />

Le droit commun des obligations est, en eff<strong>et</strong>, adapté en cas de procédure collective, afin de perm<strong>et</strong>tre à la<br />

compensation de produire ses eff<strong>et</strong>s en dépit de l'absence d'une des conditions exigées par le droit commun<br />

pour son application, <strong>et</strong> ce dès lors que la seule condition propre au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> —la<br />

connexité— est réunie. Par ailleurs, sur le fondement de la connexité, le domaine de la compensation est très<br />

étendu.<br />

De même, l'efficacité de la réserve de propriété est maintenue en cas de procédure collective. Elle confère<br />

dans c<strong>et</strong>te hypothèse à son titulaire, une situation plus favorable à celle qu'il aurait connu en application des<br />

règles strictes du droit commun. Ce maintien de l'efficacité de la réserve de propriété obéit néanmoins à des<br />

conditions particulières, jouant uniquement dans le cadre d'une procédure collective, à l'instar des conséquences<br />

particulières découlant de ce maintien.<br />

Par ailleurs, le maintien aménagé du droit commun qui concerne la compensation <strong>et</strong> la réserve de propriété<br />

se manifeste également concernant certaines actions en justice.<br />

Chapitre 2) Le maintien aménagé de certaines actions en justice<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111122220000

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111122221111<br />

Eran CHVIKA<br />

Les actions en justice à l'épreuve des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> - En droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, les<br />

actions en justice bénéficient dans certains cas d'une immunité, qui leur perm<strong>et</strong> de subsister <strong>et</strong> de faire face aux<br />

contraintes légales imposées par le droit des entreprises en difficulté. Les voies de droit du droit commun sont<br />

de ce fait maintenues en dépit de l'ouverture d'une procédure collective. Toutefois, ce maintien est seulement<br />

aménagé : les actions en justice, tout en étant maintenues, doivent s'ajuster, s'adapter aux particularités des<br />

entreprises en difficulté, afin de se combiner avec les exigences spécifiques du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

Ainsi, les conditions de la poursuite des associés d'une société civile par un créancier social varient selon<br />

que la société débitrice est in bonis ou pas. En eff<strong>et</strong>, alors que le droit commun des sociétés impose aux<br />

créanciers d'exercer de vaines poursuites contre la personne morale avant de prétendre agir contre les associés,<br />

la jurisprudence semble voir dans l'ouverture d'une procédure collective un indice de vanité des poursuites,<br />

facilitant la démonstration de vaines poursuites pour actionner les associés en paiement.<br />

De même, l'exercice de l'action civile, tel qu'il résulte du droit commun de la procédure pénale connaît un<br />

aménagement visant à l'adapter à la spécificité de la procédure collective. Le débiteur, qui n'est pas <strong>privé</strong> du<br />

droit d'exercer c<strong>et</strong>te action en dépit de l'ouverture d'une procédure collective, ne pourra pas pour autant, profiter<br />

des dommages intérêts qui serviront à désintéresser ses créanciers.<br />

La protection, par le droit des entreprises en difficulté, des intérêts affectés par la défaillance de l'entreprise,<br />

s'opère également au prix d'une adaptation sensible des règles du droit commun de la procédure civile. Le<br />

meilleur exemple que l'on puisse donner de l'influence du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> sur ces règles<br />

concerne évidemment l'appel-nullité, puisqu'il emprunte le canal de voies de recours du droit commun,<br />

auxquelles sont greffées les conditions propres à la matière des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, alors même que les<br />

eff<strong>et</strong>s produits sont ceux du droit commun.<br />

Le droit commun, tout en étant maintenu, est donc aménagé. Mais le maintien peut-être également pure <strong>et</strong><br />

simple lorsque le droit commun est maintenu en l'état <strong>et</strong> qu'il n'est pas nécessaire de l'adapter.<br />

Titre II — Le maintien pur <strong>et</strong> simple<br />

Le plan - Le maintien pur <strong>et</strong> simple du droit commun peut résulter du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

Dans ce cas, ce maintien découle soit de dispositions propres au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, soit de<br />

l'application qui en est faite en jurisprudence (Chapitre 1). Cependant, le maintien pur <strong>et</strong> simple du droit<br />

commun pourrait également constituer une alternative au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> (Chapitre 2).<br />

Chapitre 1) Le maintien du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

Le maintien d'instruments du droit commun par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> - Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> ne peut pas toujours prétendre se rendre imperméable aux autres branches du droit <strong>privé</strong><br />

porteuses de techniques spécifiques. L'ouverture de la procédure collective ne rem<strong>et</strong> pas totalement en cause<br />

ces mécanismes <strong>et</strong> ils apparaissent comme des prérogatives propres aux créanciers qui en profitent directement.<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> confère ainsi souvent à des mécanismes juridiques de droit commun une<br />

nouvelle vigueur, constatation particulièrement vraie pour ce qui touche au paiement des créances rendu<br />

difficile en raison de l'ouverture de la procédure. Il est ainsi remarquable que le droit du redressement <strong>et</strong> de la<br />

liquidation judiciaires constitue l'un des domaines d'épanouissement privilégié d'instruments du droit commun.<br />

On peut en eff<strong>et</strong> difficilement ne pas être frappé par le maintien de celui-ci dans c<strong>et</strong>te matière où, pourtant, les<br />

notions de justice <strong>et</strong> de sécurité contractuelles semblent temporairement être mises à l'écart pour perm<strong>et</strong>tre la<br />

sauvegarde de l'entreprise, de l'activité <strong>et</strong> de l'emploi qui figurent aux premiers rangs des objectifs du<br />

redressement judiciaire38 . Ces mécanismes du droit commun, passant une à une les murailles érigées par le droit<br />

des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, paraissent rem<strong>et</strong>tre en question tous les principes qui, depuis l'interdiction de payer<br />

les créances antérieures au jugement d'ouverture39 , jusqu'à la règle de l'égalité des créanciers, constituent les<br />

règles les plus caractéristiques du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>40 . Les bénéficiaires de ces mécanismes, qui<br />

ont la possibilité de franchir les cloisons dressées par le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, pourront obtenir<br />

38 er<br />

Article L. 620-1 du Nouveau Code de commerce (ancien article 1 de la loi du 25 janvier 1985).<br />

39 er<br />

Article L. 621-24 alinéa 1 du Nouveau Code de commerce (ancien article 33 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985).<br />

40 CADOU E., Justice <strong>privé</strong>e <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> (exception d'inexécution —droit de rétention— compensation),<br />

RTDcom. 2000, p. 831.

<strong>Droit</strong> <strong>privé</strong> <strong>et</strong> <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

finalement la contrepartie escomptée de l'obligation à laquelle ils s'étaient librement engagés à l'égard du<br />

débiteur <strong>et</strong> d'échapper à la règle du concours à laquelle ils devraient également être soumis. C<strong>et</strong>te immunité qui<br />

leur est reconnue face aux contraintes légales imposées aux créanciers de l'entreprise en difficulté leur perm<strong>et</strong><br />

en définitive de faire valoir leurs droits par les voies de droit ordinaires, parallèlement à la procédure collective<br />

<strong>et</strong> sans se soucier de c<strong>et</strong>te dernière.<br />

C<strong>et</strong>te constatation est particulièrement vraie pour les mécanismes juridiques de droit commun qui touchent<br />

au paiement des créances rendu difficile en raison de l'ouverture de la procédure. Le redressement de<br />

l'entreprise ne justifie pas une extension indéfinie des atteintes portées au droit de créance. Le droit des<br />

<strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> lui-même fait une faveur à certains créanciers qui ne relèvent pas du sort commun, en<br />

préservant leur droit au paiement —celui de créanciers antérieurs lors des plans de redressement ainsi que celui<br />

des créanciers postérieurs lors de la période d'observation—, ou encore, en adm<strong>et</strong>tant le paiement des eff<strong>et</strong>s de<br />

commerce.<br />

Le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> perm<strong>et</strong> également le maintien d'une garantie du paiement,<br />

particulièrement efficace, qu'est le droit de rétention. La force qui est reconnue à ce dernier en cas de procédure<br />

collective est conforme à celle qui lui est attribuée en droit commun.<br />

Le maintien du droit commun dans le redressement <strong>et</strong> la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté<br />

apparaît également lorsque la jurisprudence combine certains mécanismes du droit commun des sociétés <strong>et</strong> du<br />

droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, en respectant les clauses limitant la libre disposition des actions, ou encore en<br />

adm<strong>et</strong>tant la coexistence d'un liquidateur "sociétaire" avec un liquidateur judiciaire.<br />

De plus, la jurisprudence combine le régime communautaire avec les règles du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong>. Lorsqu'un époux marié sous un régime communautaire est soumis à une procédure collective, les<br />

actions des différents créanciers sur les biens communs sont particulièrement délicates à déterminer : les<br />

créanciers du conjoint in bonis revendiquent la stricte application du droit des régimes matrimoniaux, alors que<br />

les organes de la procédure veulent que l'on recoure aux règles du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> 41 . Or, ce<br />

conflit entre le régime communautaire <strong>et</strong> les <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> a été résolu par une combinaison des règles<br />

applicables au régime communautaire avec celles applicables à la procédure collective prenant en compte les<br />

intérêts poursuivis <strong>et</strong> protégés par chacune des législations.<br />

Toutefois, le maintien pur <strong>et</strong> simple du droit commun pourrait également constituer une alternative au droit<br />

des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>.<br />

Chapitre 2) Le maintien du droit commun, alternative au droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong><br />

La remise en cause de l'approche exclusivement judiciaire - Face à l'inefficacité de l'approche<br />

exclusivement judiciaire du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> pour redresser les entreprises en difficulté, il est<br />

proposé de prévoir une alternative à ce traitement uniquement judiciaire. C<strong>et</strong>te alternative consisterait à<br />

perm<strong>et</strong>tre à une entreprise en difficulté, même en état de cessation des paiements, d'opter pour une<br />

restructuration, qui s'effectuerait par une application pure <strong>et</strong> simple des règles du droit commun en l'absence<br />

d'intervention judiciaire.<br />

Conclusion : Vers un r<strong>et</strong>our au droit commun - En eff<strong>et</strong>, au terme de c<strong>et</strong>te étude, nous constatons que les<br />

résultats actuels du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> ne sont pas encourageants. L'ensemble de ses ressources<br />

ont été exploitées <strong>et</strong> on ne voit pas comment on pourrait éviter la liquidation judiciaire, qui demeure l'issue<br />

ultra majoritaire de la procédure. Depuis 1985, les <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> débouchent de ce fait sur des<br />

liquidations bien plus nombreuses qu'elles ne l'avaient jamais fait au cours de leur histoire antérieure 42 . Le droit<br />

de la "faillite", a-t-on dit, a lui-même fait faillite 43 . Or, c'est précisément à partir de c<strong>et</strong>te année, que le<br />

législateur a notablement accru les pouvoirs de l'autorité judiciaire <strong>et</strong> accentué le dirigisme judiciaire. On a pu<br />

41 MARTIN-SERF A., Etre ou ne pas être dans la procédure collective : L'impossible dilemme du créancier du conjoint in<br />

bonis commun en biens, Rev. jurisprudence commerciale, 1996, p. 337.<br />

42 DIDIER P., "Le droit commercial au tournant du siècle", Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 475.<br />

43 TERRE F., "<strong>Droit</strong> de la faillite ou faillite du droit", Rev. jurisprudence commerciale 1991, p. 1.<br />

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111122222222

DDDDrrrrooooiiiitttt ééééccccrrrriiiitttt nnnn°°°°2222----2222000000002222<br />

111122223333<br />

Eran CHVIKA<br />

justement parler de "magistrature économique 44 ", puisque la loi impose aux tribunaux, non plus de trancher un<br />

litige ou d'homologuer un accord, mais d'opérer des choix économiques de pure opportunité. C'est le tribunal<br />

qui décide de l'avenir de l'entreprise <strong>et</strong> fixe ses objectifs. Sa décision, qui constitue la chose jugée, est tenue<br />

pour la vérité, la "vérité économique de l'entreprise 45 ". Et pourtant, les résultats présents du droit des <strong>procédures</strong><br />

<strong>collectives</strong> viennent démentir c<strong>et</strong>te vérité.<br />

Il convient donc de relativiser les "vérités établies", <strong>et</strong> de repenser le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, ainsi<br />

que les principes qui le dirigent, en restaurant la place naturelle <strong>et</strong> centrale que le droit commun doit y occuper :<br />

un r<strong>et</strong>our au droit commun, plutôt qu'une spécialisation du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong>, est souhaitable. Le<br />

moule actuel du droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> paraît, en eff<strong>et</strong>, mal adapté en raison des réalités économiques<br />

contemporaines, qui imposent l'utilisation des concepts du droit commun. Certes, comme on l'a énoncé au<br />

début de c<strong>et</strong>te recherche, le droit doit s'adapter <strong>et</strong> se "spécialiser" face aux réalités économiques <strong>et</strong> sociales,<br />

pour perm<strong>et</strong>tre, notamment, le redressement d'entreprises en difficulté. La survie des outils de production<br />

viables étant un enjeu économique <strong>et</strong> social considérable <strong>et</strong> probablement même vital, l'économie nationale ne<br />

peut se perm<strong>et</strong>tre de tolérer que des outils soient brisés pour des raisons uniquement juridiques 46 . Mais,<br />

"l'adaptation à la réalité économique doit être par la force des choses permanente 47 ", d'autant plus qu'il apparaît<br />

aujourd'hui, que le mouvement de spécialisation qui caractérise le droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> se solde, en<br />

raison de sa rigidité, par un constat d'échec : la liquidation de l'entreprise. Il faut dès lors, une fois de plus,<br />

adapté le droit. Toutefois, il ne s'agit plus c<strong>et</strong>te fois d'une adaptation du droit <strong>privé</strong>, mais d'une adaptation du<br />

droit des <strong>procédures</strong> <strong>collectives</strong> proprement dit. En eff<strong>et</strong>, pour faire face aux besoins actuels <strong>et</strong> futurs des<br />

entreprises en difficulté, une énième spécialisation du droit du redressement ou de la liquidation judiciaire n'est<br />

guère nécessaire. Il appartient au législateur de n'accepter que des "spécialisations" qui sont réellement<br />

justifiées <strong>et</strong> de faire sien le principe d'économie 48 : l'éviction des règles du droit commun n'est acceptable que si<br />

le résultat souhaité ne peut être atteint d'une autre manière. Toute autre approche est inutile <strong>et</strong> dangereuse.<br />

En réalité, il convient d'introduire un peu de souplesse dans le droit des entreprises en difficulté, afin de tirer<br />

parti de toutes les potentialités du droit commun. Or, s'agissant de sauvegarder des entreprises en difficulté, il<br />

nous semble qu'en persistant à essayer de traiter la question par le recours systématique à une intervention<br />

judiciaire on se condamne, en fait, à n'obtenir, à grands frais, que des améliorations relativement infimes à la<br />

situation existante alors que l'objectif à atteindre, <strong>et</strong> qui pourrait l'être, est infiniment plus vaste. L'adéquation<br />

d'une approche judiciaire systématique mérite donc d'être mise en question. En d'autres termes, puisque nous<br />

constatons que dans le cadre de l'intervention judiciaire systématique le pourcentage d'entreprises susceptibles<br />

d'être sauvegardées n'est pas <strong>et</strong> ne pourra pas être considérablement majoré, il nous paraît nécessaire de prévoir<br />

un mode alternatif de règlement des difficultés des entreprises, fondés sur le droit commun, en cas de cessation<br />