VISITE DE LA MANUFACTURE DE TAPISSERIE DE BEAUVAIS ...

VISITE DE LA MANUFACTURE DE TAPISSERIE DE BEAUVAIS ...

VISITE DE LA MANUFACTURE DE TAPISSERIE DE BEAUVAIS ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LES ORIGINES …avec Louis et Jean-Baptiste…<br />

…Comme le constatait Pierre Goubert, « la moitié des Beauvaisiens vivait directement du textile et<br />

l’autre moitié ne s’en désintéressait pas ». Depuis le Moyen Age et sous l’Ancien Régime, Beauvais<br />

comme beaucoup d’autres villes septentrionales de la France, vivait d’une importante activité textile avec<br />

de nombreux « métiers battants ». Son travail de la laine et la réputation de sa draperie entraient en<br />

concurrence avec d’autres villes comme Amiens, Reims, Rouen et Elbeuf. Jusqu’en 1635, ses principaux<br />

débouchés étaient avant tout Paris, les régions au nord de la Loire, les Flandres et les Pays-Bas<br />

espagnols.<br />

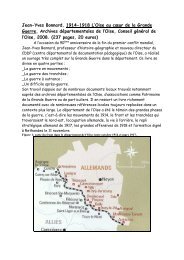

Mais en 1664, « un Edict du Roy pour l’établissement des Manufactures royales de tapisseries de<br />

haute et de basse lice en la ville de Beauvais » permet de développer et de spécialiser l’activité textile.<br />

Colbert accorde de nombreux avantages et privilèges à cette nouvelle Manufacture royale de Tapisserie<br />

qui appartient à Louis Hinart. La Manufacture royale est construite le long des remparts de la ville et de la<br />

rivière du Thérain. Pour former des apprentis-lissiers, Hinart a le droit de recruter en Flandre une centaine<br />

d’ouvriers. Mais l’entreprise connaît des difficultés et son propriétaire se ruine dans la construction des<br />

bâtiments. Il est remplacé par Béhagle de Tournai qui reçoit la visite de Louis XIV en 1686. De grandes<br />

tentures sont tissées comme Les Actes des Apôtres d’après Raphaël pour décorer la Chapelle Sixtine.<br />

Mais Beauvais se fait surtout une réputation grâce aux *verdures des grandes tapisseries.<br />

C’est sous Louis XV, que la Manufacture connaît sa plus belle période créatrice. Elle est dirigée par le<br />

peintre Jean-Baptiste Oudry (nom d’une rue de Beauvais). De grandes pièces sont réalisées mais<br />

l’innovation réside dans la production des « tapisseries pour sièges » assorties aux tentures.<br />

Au XIXème siècle, Viollet le Duc réalise des cartons pour de futures tapisseries. Sont conçus également<br />

des objets d’ameublement comme des paravents et des ensembles mobiliers. Dans les années 1930,<br />

Emile Gaudissart réalise le canapé « les fleurs » et en 1936, la Manufacture dépend du Mobilier national et<br />

de la Manufacture des Gobelins. De même, c’est aux Gobelins que les lissiers sont formés en quatre ans.<br />

Depuis, Beauvais s’adapte toujours. Ce sont désormais les œuvres des artistes contemporains dont on<br />

tisse les motifs. Les réalisations les plus connues sont celles de Matisse : « Le Ciel » reproduit huit fois, de<br />

Le Corbusier, de Picasso et de Jean Lurçat.<br />

> <strong>DE</strong>S CARTONS, <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>LA</strong>INE ET <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> PATIENCE …<br />

> « SUR LE METIER, REMETTEZ VOTRE OUVRAGE »… ou petite étude de cas…<br />

. La manufacture est à la fois un atelier, un atelier d’art, un « musée » ouvert au public et le siège<br />

administratif de tout travail.<br />

Une commission décide d’acheter un *carton ou de faire faire un carton afin de reproduire une œuvre. Le<br />

carton peut-être acheté à l’artiste ou réalisé en collaboration avec celui-ci. Sa réalisation prend en compte<br />

les adaptations techniques pour tisser l’œuvre qui n’était pas nécessairement destinée à devenir une<br />

tapisserie. Puis il est affiché près du métier, derrière les tisserands.<br />

. C’est le cas actuellement du « Collage au petit cœur » de l’artiste André-Pierre Arnal. Le carton qui est<br />

suspendu dans l’un des box est à la taille de la future tapisserie, soit 2,97m x 1,99m. La difficulté de<br />

l’œuvre réside dans les effets à rendre : superpositions et transparence des couleurs, impressions de<br />

collage et de tissus déchirés.<br />

. Une fois le carton arrêté, les lissiers réalisent un échantillon avec un nuancier qui reprend les différentes<br />

teintes. Du temps de Colbert l’atelier de teinture était établi le long du Thérain, maintenant les laines<br />

proviennent d’Australie et les colorants sont synthétiques. Puis, les fils de laine sont enroulés autour des<br />

flûtes (navettes).<br />

. Si aux Gobelins, on utilise la haute lisse, c'est-à-dire un métier vertical, à Beauvais, c’est la technique de<br />

la basse lisse : le métier est horizontal avec à chaque extrémité deux rouleaux en bois entre lesquels se<br />

déroulent et s’enroulent les fils de chaîne. Les lissiers travaillent par deux sur chaque métier et en<br />

appuyant sur les pédales, ils séparent un fil sur deux pour que la flûte avec sa laine de couleur puisse<br />

glisser pour former les fils de trame. En dessous des fils de chaîne, un calque (agrandissement<br />

photographique du carton) permet de réaliser les motifs. Avec un peigne en métal ou plus rarement en<br />

ivoire on tasse la laine.<br />

2