Rapport 2002 - ChloroFil

Rapport 2002 - ChloroFil

Rapport 2002 - ChloroFil

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Observatoire National de l’Enseignement Agricole<strong>Rapport</strong>annuelEdition <strong>2002</strong>

L’Observatoire National de l’Enseignement AgricoleLe PrésidentLe Vice-présidentLes MembresLe <strong>Rapport</strong>eurLe <strong>Rapport</strong>eur adjointRené RémondPierre SagetJean-Louis BlancMichel BouletGérard de CaffarelliMichel DeschampsArmand FrémontJoseph GauterPhilippe LacombeFrançoise OeuvrardFrançois OrivelJean-Louis HermenKatia StrupiekowskiJean-Louis Hermen et Katia Strupiekowski ont assuré la coordination et la rédaction de ce rapport.

Le rapport <strong>2002</strong>Le rapport <strong>2002</strong> ..................................................................................................1Les recommandations de l’ONEA ...........................................................2Les thèmes particuliers .....................................................................5 L’établissement de formation, acteur du développement ..................7 Le point sur... ...............................................................................................85 Les journées d’étude de l’ONEA : Le rôle éducatif de l’internat .................87 Les licences professionnelles au Ministère de l’Agriculture,de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales ..............................99Panorama de l'enseignement agricole .........................................113 L’année <strong>2002</strong>-2003 : les premiers chiffres .........................................115 Sommaire du panorama ................................................................................118Annexes ............................................................................................................255

Pour mener à bien ses différents travaux, l’ONEA tient des réunions plénières régulières. Ilréalise en outre, par l’intermédiaire de son rapporteur et de son rapporteur adjoint, un travail spécifiqueen relation étroite avec la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère del’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales (MAAPAR).Depuis la publication de l’édition 2001 de son rapport, l’ONEA s’est rendu à l’EPL du Mans, pourune journée de travail sur le thème « L’établissement de formation, acteur du développement ». Il aentendu dans ce cadre :Jean LE PIOUFLE, Directeur de l’EPL du MansJean-Pierre MAIGNANT, Directeur du CFPPADaniel RAGON, Directeur de l’exploitation agricoleMireille BEUCHER, Chargée des missions de coopération internationale et d’insertionFrançois FOSSARD, Formateur au CFPPANathalie GUESDON, Enseignante en économie (Ingénieur d’agronomie)Benoît LE MEUR, Enseignant en éducation socioculturelle (PCEA)Christian PELTIER, Enseignant en histoire et géographie (PCEA)Valérie REDON, Enseignante en économie (Ingénieur d’agronomie)Marie-Claude TREGOUET, Formatrice au CFPPAPar ailleurs, un comité de pilotage a été mis en place dans le cadre du travail monographique réaliséen Midi-Pyrénées sur le thème du développement. Ce comité était composé de représentants desdifférentes familles de l’enseignement agricole régional :Jean-Régis BONNEVIALE, Direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt Midi-PyrénéesFrançois-Xavier BOYER, Directeur du CREAP Midi-Pyrénées - Languedoc - RoussillonSerge CHEVAL, Directeur régional des maisons familiales et rurales Midi-PyrénéesFrançois DASCON, Enseignant ENFABernard MONDY, Enseignant ENFABernard PATOUREAUD, Chef du SRFD Midi-Pyrénées

Le <strong>Rapport</strong> <strong>2002</strong> est le cinquième rapport présenté par l’ONEA, conformément auxmissions fixées par son arrêté de création.On y retrouve les grandes parties constitutives habituelles :Les thèmes particuliers proposent un bilan des travaux et réflexions engagés par l’ONEA surdes aspects du fonctionnement de l’enseignement agricole dans le cadre de l’ensemble de sesmissions, sujets soumis par le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et desAffaires Rurales, en raison de leur actualité et de leur importance pour le système ;Le Point sur... permet de revenir sur certains des thèmes particuliers traités dans les précédentsrapports, l’ONEA assurant ainsi une fonction de veille vis-à-vis des constats et recommandationsqu’il formule ;Le Panorama de l’enseignement agricole est un outil d'information, d’analyse et depilotage à l’adresse de tous les acteurs et partenaires du système. Cette année, dans le cadre des Thèmes particuliers, l’ONEA a porté son attention sur :L’établissement de formation, acteur du développementQuels types de développement mettent en oeuvre les établissements de formation ?Comment se construisent les actions ?Quel est l’impact de ces actions de développement sur le territoire ? A la rubrique Le point sur... nous présentons un premier bilan sur la nouvelle offre de formation quesont les licences professionnelles, ainsi qu’une synthèse de la journée d’étude organisée par l’ONEAsur le thème : “Le rôle éducatif de l’internat” Enfin, en début du Panorama nous présentons les premières tendances observées à la rentrée <strong>2002</strong>-2003.1

Les recommandations de l’ONEAA l’issue des travaux réalisés au cours de sa sixième année de fonctionnement, l’ONEA fait lesrecommandations suivantes :L’établissement de formation, acteur du développement Le développement, dans son acception la plus large, est au cœur des missions dévolues àl’enseignement agricole. Il participe de son identité, de sa place originale dans le paysageéducatif français. Les actions des établissements dans ce domaine témoignent du lien nécessaireentre la formation, la recherche et le développement. De ce fait, elles ont un rôle stratégiquedans la reconnaissance et la promotion de l’enseignement agricole. Elles doivent êtredéfendues, soutenues, valorisées. L’établissement constitue, du fait de son autonomie et de son expertise, un lieu de rencontreprivilégié entre les différents acteurs présents sur son territoire. A ce titre, il faut rappeler lerôle essentiel qu’il a à jouer pour son milieu en tant qu’acteur du développement. Face aux incertitudes et interrogations concernant le développement agricole et rural, lesétablissements ont la responsabilité particulière de concourir au renouvellement desproblématiques et des politiques dans ce domaine. On ne peut qu’encourager les expériences etappeler à l’ouverture d’une réflexion d’ensemble sur les pratiques. Toutefois, il nous paraîtimportant de souligner qu’il ne peut y avoir de développement sans orientations nationalesfortes. La mise en œuvre des actions de développement passe par des partenariats multiformes qu’ilnous paraît nécessaire de susciter, de renforcer et de formaliser, ainsi que par le renforcementdes collaborations de l’enseignement agricole avec les directions techniques du ministère auxdifférents niveaux territoriaux.A l’adresse de la DGERRessources humaines et compétences Les actions de développement nécessitent des capacités d’analyse et d’ingénierie : ingénieriedu développement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions, ingénieriefinancière quant à l’élaboration de montages budgétaires de plus en plus complexes. Il estimportant de souligner le développement de ces nouvelles compétences dans l’exercice desdifférents métiers de la communauté éducative des établissements de formation agricole.2

Dans cette optique, il nous apparaît indispensable que soient proposées à l’ensemble despersonnels impliqués dans ces actions (ingénieurs, enseignants, administratifs, responsablesd’exploitation), et ce pour les plus jeunes dès leur recrutement, des sessions de formation surl’importance stratégique de ces actions et les moyens de leur mise en œuvre. Il convient à cesujet de souligner le rôle de relais essentiel que peuvent jouer les personnels en place en termesde transmission des savoirs et savoir-faire requis. Le rôle incontestable qu’ont joué et que jouent encore aujourd’hui les ingénieurs dans lesactions de développement des établissements de formation nous amène à attirer l’attention del’Administration sur la mission qui leur sera confiée à l’avenir quant au lien formation –recherche – développement.Pilotage national Les initiatives des établissements dans le champ du développement nécessitent desaccompagnements : administratifs, financiers, méthodologiques, scientifiques (capitalisationde la pensée, notamment). Elles réclament de plus la mise en place d’une véritable politiqued’évaluation, de veille et de prospective. Les réseaux thématiques et géographiques ont une fonction de diffusion et d’échangesdéterminante dans le soutien de ces actions. Il conviendrait d’en améliorer le pilotage national.A l’adresse des collectivités territoriales S’agissant des Régions, l’ONEA attire leur attention sur le caractère déterminant desmoyens affectés, en matière d’infrastructures d’accueil (amphithéâtres, centres deressources…), mais aussi d’orientations stratégiques des exploitations agricoles et atelierstechnologiques, dans la capacité d’action des établissements de formation. L’ONEA appelle par ailleurs l’ensemble des collectivités territoriales à mieux prendre encompte l’établissement de formation agricole comme vecteur du développement. Il apparaît àce titre pertinent de renforcer son intégration aux projets de territoires, dans toutes leurscomposantes, en soutenant la mise en place de partenariats formalisés.A l’adresse des établissements L’intégration des actions de développement au projet des établissements est essentielle à ladimension stratégique de leur politique. Cette intégration doit être étendue au voletpédagogique, trop souvent négligé. Une participation active des élèves aux actions, quel quesoit leur champ, est indispensable. Il est essentiel pour les établissements de mettre en œuvre une démarche de qualité, la qualitédu diagnostic conditionnant la qualité de l’action de développement et son impact. Cettedémarche doit aussi concourir à l’évaluation des actions. Les partenariats des établissements doivent être renforcés, diversifiés, pérennisés.Les licences professionnelles3

Dans un contexte de construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur, la DGERdoit faire preuve d’une implication plus forte à l’égard du développement des licencesprofessionnelles. Cette nouvelle offre de formation a un rôle privilégié d’interface entre l’enseignementtechnique et l’enseignement supérieur ; il convient d’étudier les conditions d’une participationplus grande des écoles supérieures agronomiques aux licences professionnelles.4

LES THEMESPARTICULIERS

L’établissement de formation,acteur du développement7

SommairePréambule..................................................................................................................................Première partie — Une problématique à construire..................................................................I- Quelques repères historiques.....................................................................................................II- Le triangle « développement - territoire - établissement de formation..............................................III- Du développement agricole au développement territorial..............................................................A- Le développement agricole.................................................................................................B- Pour une approche du développement territorial......................................................................C- Le développement durable..................................................................................................IV- Eléments de construction d’une problématique...........................................................................111313192222252627Deuxième partie — Les actions de développement des établissements :un premier bilan.......................................................................................I- Recueil des informations : la méthodologie mise en oeuvre...........................................................A- L’enquête nationale...........................................................................................................1- Mode opératoire......................................................................................................2- Structure des établissements répondants.......................................................................B- Les monographies............................................................................................................II- Les actions conduites : état des lieux........................................................................................A- Etablissements et actions conduites : données quantitatives......................................................B- Caractérisation des établissements ne menant pas d’action........................................................C- Champs des actions et établissements..................................................................................D- Les domaines d’actions......................................................................................................E- Les types d’actions : une relation forte avec le champ de l’action .............................................F- Les actions conduites, une caractérisation à quatre dimensions : statut d’enseignement, champ,domaine, type de l’action..................................................................................................III- Les processus de conception et de mise en oeuvre des actions: facteurs internes, facteurs externes......A- Des actions souvent mises en place à l’initiative des établissements... avec l’appui desprofessionnels.................................................................................................................B- Les facteurs internes de l’établissement « facilitateurs » de la mise en oeuvre des actions dedéveloppement................................................................................................................1- Les apprenants mobilisés..........................................................................................2- L’inscription dans les projets de l’établissement............................................................3- L’implication des personnels.....................................................................................C- Les facteurs externes et le partenariat lors de la mise en oeuvre des actions.................................1- L’inscription dans le projet de développement local........................................................2- Des partenariats plus ou moins forts selon les champs d’action.......................................292929293032333336384144464747505053555858598

Troisième partie —De l’établissement acteur du développement au développement moteurde l’établissement.....................................................................................I- L’établissement, lieu de conception et de mise en oeuvre d’actions de développement .......................A- Des actions de développement en quantité relativement importante et caractérisées par une grandediversité........................................................................................................................B- Qualité et diversité : quelques exemples d’actions de développement.........................................C- Diversité des actions de développement et caractéristiques des établissements.............................II- Les conditions facilitatrices des actions de développement : des éléments de réponse.........................A- Les variables endogènes...................................................................................................B- Les variables exogènes.....................................................................................................B- Typologie d’établissements et mode d’organisation : les éléments facilitateurs du développement..III- Impacts des actions de développement : le cercle vertueux pour l’établissement..............................65656566717373757780Les recommandations...............................................................................................................829

Confrontés à ces nouveaux défis, l’enseignement agricole et plus particulièrement les établissements deformation doivent tendre à répondre aux exigences du développement agricole, mais aussi aux attentes dedéveloppement de leur territoire de proximité, voire aux demandes émergentes de la société, et ceci sansqu’apparaissent clairement les lignes de force des transformations en cours.Comment l’établissement peut-il être acteur du développement agricole et territorial ? Quelles missionscela concerne-t-il ? L’expérimentation - développement ? L’animation rurale ? Ou est-ce l’ensemble desmissions mises en synergie ?La rencontre territoire-établissement est une démarche complexe, avec des mises en oeuvre de partenariatssouvent difficiles à organiser. L’implication réelle des établissements dans le développement, qu’il soitagricole ou territorial, est souvent mal connue : peu d’informations spécifiques existent, et l’évaluation deces actions est difficile à réaliser. Sans doute la complexité du sujet traité — diversité des actions, desintervenants, des partenariats, des financements — expliquent ces insuffisances. Toutefois, ledéveloppement est une réalité forte, inscrite clairement dans la loi comme dans les pratiques : c’est un enjeumajeur et stratégique qui renvoie à la nature même de l’enseignement agricole.C’est pourquoi l’ONEA a souhaité réaliser un premier état des lieux, tout en mesurant les limites d’unetelle étude qui a tout d’abord le mérite d’apporter des informations et de répondre à certaines interrogations.Dans une première partie, le document tente une mise en perspective historique montrant le lien fort —lien présent depuis le début — entre enseignement agricole et développement. Ainsi, pouvons-nousconforter notre question de départ — L’établissement de formation agricole est-il acteur du développement ?— et préciser notre approche.Dans une deuxième partie, consacrée à l’observation des faits, nous avons rassemblé deux typesd’informations : des informations quantitatives nationales, à partir d’une enquête exhaustive auprès desétablissements, afin de mesurer la « réalité » des actions de développement ; des informations plusqualitatives de type monographique sur certains établissements.Enfin, dans une troisième partie conclusive, nous avons tenté de mettre en lumière le rôle primordial del’établissement en tant qu’acteur du développement, les conditions facilitatrices du développement de cesactions et leurs impacts, ainsi que leur aspect stratégique.12

Première partie — Une problématique à construireLa prise en compte des diversités territoriales ne s’est réellement affirmée qu’après la Libération etsurtout à partir de 1963, avec la création de la DATAR, suite à un exode rural massif et à l'apparition degraves déséquilibres au niveau de l'occupation de l'espace. Dans un contexte de forte croissance, la DATARreçoit pour mission de favoriser une meilleure répartition de l'activité et des hommes sur le territoire.Concernant les politiques de formation, ce n’est qu’à la fin des années 70, devant les difficultés rencontréespar l’Etat dans la gestion des contradictions du système scolaire (accroissement des taux d’échec, processusd’orientation mal maîtrisé, remise en cause du modèle adéquationiste) qu’une politique de rapprochementavec les territoires prenant en compte leurs disparités commence à émerger.Cependant dans l’enseignement agricole, et ce depuis longtemps, la renommée des écoles fondées sur « uneproduction et une région » favorisait la prise en compte des diversités territoriales : Rouffach et laviticulture, Marmilhat et l’élevage, par exemple. En fait, l'agronomie a toujours été considérée comme une« science de la localité, mais aussi de la diversité ».L’Etat va être ainsi amené à redéfinir son rôle et à déléguer une partie de ses pouvoirs aux échelons locaux,notamment à l’établissement public local d’enseignement : collèges et lycées, partenaires des territoiresruraux pour des projets communs de développement.I- Quelques repères historiquesL’Histoire nous enseigne que l’Ecole a toujours été soumise, dans ses rapports avec le territoire, à unedialectique entre le central et le local.Jusqu’à la fin de l’ancien régime, l’école relève de l’Eglise, centre d’impulsion général, sous le doublecontrôle du curé de paroisse et de l’assemblée du village : elle est objet local ; avec commeconséquences une inégale répartition des établissements sur le territoire, des contenus pédagogiquesdisparates et une grande diversité dans les compétences des maîtres.Dès la Révolution française 1 , on observe la construction du modèle liant l’Ecole à l’Etat et au Droit: mise en place progressive par l’Etat d’une instruction publique comme élément constructeur de l’identiténationale et républicaine, en réaction à un « Etat féodal morcelé ».C’est la naissance du modèle vertical d’éducation : l’éducation devient alors nationale. L’Etatentreprend « d’homogénéiser » le territoire : Création des lycées sous le Consulat et de l'Université impériale ensuite. Obligation faite aux communes d’ouvrir au moins une école primaire (Loi Guizot - 1833) Loi de 1882 (Jules Ferry) proposant les fondements d’une instruction publique.Dans le même temps, la diversité des territoires est aussi prise en compte, notamment dans l'enseignementagricole. C'est le cas en 1848, lors de l'institutionnalisation de l'enseignement professionnel del'agriculture 2 . Dès l’origine, les établissements de l’enseignement agricole sont acteurs du développement.La modernisation de l’agriculture, sur la base de l’appel aux connaissances scientifiques et la recherche deplus grandes performances du sol (fertilisation), des plantes et des bêtes (sélection) est une dimensionessentielle de l’action du Ministère de l’Agriculture dès sa création. Cette action est alors conduite par les1Le premier « Plan d’Education Nationale » a été rédigé en 1792 par le député de l’Yonne, Le Pelletier de Saint – Fargeau, et présentéà la Convention le 13 juillet 1793 par Maximilien de Robespierre2Le décret d'Octobre 1848 organise, sous tutelle du Ministère de l'Agriculture, l'enseignement professionnel en trois niveaux avectrois types d'établissements :- la ferme-école au niveau local,- l'école régionale,- l'Institut national agronomique.13

professeurs départementaux d’agriculture. Ceux ci deviendront, au début du vingtième siècle, ingénieurs desservices agricoles. Les établissements sont créés avec l’appui financier des autorités locales. Ils sontimplantés sur des exploitations agricoles choisies pour leur performance technico-économique et devantjouer le rôle de « modèle » : c’est l’« exploitation agricole-école ». L’établissement intervient donc dansl’évolution de l’agriculture locale.Par la suite, la loi du 2 août 1918, jette les bases de la rénovation de la formation professionnelle agricoleet fait figure de précurseur quant à la « territorialisation » des politiques de formation : les programmessont définis localement pour être adaptés aux territoires de proximité. L’article 13 de cette loi insiste surles fonctions « externes » de l’établissement : « Les professeurs, en dehors de leurs cours réguliers, pourrontêtre appelés à faire des conférences aux agriculteurs de la région sous la direction du directeur des servicesagricoles du département et après entente avec le directeur de l’établissement dont ils dépendent. Un comitéde consultations, comprenant tout le personnel enseignant, est établi dans chaque école pour donnergratuitement des renseignements. »Ce n'est que l'année suivante que l'Education Nationale, lors de la création des premiers établissements del'enseignement technique et professionnel, va intégrer la notion de diversité territoriale avec la mise enplace des Commissions locales professionnelles (loi Astier 1919), « chargées de déterminer etd'organiser les cours obligatoires pour les besoins des professions commerciales et industrielles de lalocalité ».Ainsi l'Etat et les acteurs de la profession agricole vont-ils mettre en place un système de formation quidevra accompagner les changements de la politique agricole. C’est à cette période qu’apparaît la missiond’aménagement avec la création du corps des ingénieurs du Génie rural.Le 10 décembre 1925, le ministre de l’Agriculture, Jean Durand, appelle, dans une circulaire, les directeursde tous les établissements d’enseignement agricole, de l’Institut national agronomique aux écolestechniques, à assurer la liaison entre les écoles et le public agricole. Il précise les différentes formes quepeut prendre cette collaboration entre l’école et le monde rural : visites de groupes d’agriculteurs dansl’établissement ; conférences dans l’école avec projections cinématographiques ; visites des cultures et deschamps de démonstration ; présentation d’animaux ou de matériel, etc.En 1926, sont créés les Comités départementaux de l'enseignement agricole. Durant cettepériode, la diffusion du progrès agricole va se faire essentiellement par la voie de la vulgarisation. Onobserve alors une forte liaison entre enseignement et vulgarisation avec notamment l'appui des ingénieursdes directions des services agricoles (DSA).Le 28 avril 1937, un arrêté ministériel prévoit que les directeurs, les professeurs et les chefs de pratique desécoles d’agriculture peuvent être chargés d’actions en direction des agriculteurs : conférences publiques faitespar les directeurs, applications et démonstrations publiques par les chefs de pratique ; enfin, les professeurspeuvent assurer les fonctions de professeur d’agriculture dans la région où est implantée l’école. Et, unelongue circulaire, en date du 4 mai, du ministre de l’Agriculture, George Monnet, aux directeurs des servicesagricoles et aux directeurs des écoles attire leur attention sur l’importance de cette extériorisation. Dans unepériode où les conditions techniques et économiques connaissent de profonds changements, il souligne lerôle de l’enseignement agricole pour préparer « les petits exploitants – qui sont légion chez nous – à penserpar eux-mêmes, à examiner sous l’angle de la raison les phénomènes naturels, les questions économiqueset sociales et à faire ensuite application des résultats de leurs réflexions dans leur travail quotidien et leursrapports mutuels ». Cette action est nécessaire ; elle est aussi facilitée par l’attitude des agriculteurs quisouhaitent être informés rapidement et par celle des jeunes qui s’organisent en groupements professionnels.En 1959, la profession agricole, en partenariat avec l’Etat, obtient la clarification d’un statut de lavulgarisation : « diffusion des connaissances techniques, économiques et sociales nécessaires àl'agriculture ».14

Cependant ce n’est qu’au lendemain de la 2 ème Guerre mondiale que l’impératif de modernisation — sousl’impulsion de la politique de planification — est pris en compte par l’Education Nationale, avec la volontéde construire un véritable système éducatif 1 . On passe alors d’une phase d’ « Etat éducateur » à une phased’ «Etat développeur », rôle que l’Etat avait anticipé pour la production agricole. A partir des années1960, face aux besoins de modernisation industrielle et agricole et aux « goulets d’étranglement », enparticulier les pénuries de main-d’œuvre qualifiée auxquelles se heurtait le développement économique, ontété amorcées les bases d’une planification des flux scolaires.En ce qui concerne le secteur agricole et agroalimentaire, les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962vont dans ce sens et traduisent la volonté politique de moderniser l’agriculture française ; la loi surl’enseignement agricole va alors conférer un rôle majeur à la formation initiale pour répondre à la demandeet accompagner les changements. Parallèlement, cette loi conforte l’idée d’une nécessaire adaptation de cetenseignement aux réalités locales.Fonction de production agricole et enseignementL’incontournable confrontation au travail« Les fonctions de production agricole ne permettent pas facilement uneindustrialisation-standardisation complète du procès de travail (nécessité del’observation, de la connaissance des spécificités du lieu, des animaux, desplantes... décision «sur le champ», pensée dans le temps...) ; d’où la visionhabituelle de l’agronomie, science de la diversité. Tous ces constats ont conduità un enseignement agricole confrontant les formés et les formateurs,intellectuellement et même physiquement, au travail : c’est vrai des écolespratiques aux écoles d’ingénieurs y compris les plus prestigieuses.Cette confrontation au travail est intégrée, structurellement et positivement, à laformation :- elle participe à la formation et à la progression scientifique (observation,expérimentation, modélisation...),- elle est pleinement conforme aux valeurs de la république (améliorationdu bien-être par la science, respect du travail, solidarité des travaillleurs...),- elle est mise au service du développement personnel et collectif (qu’ils’agisse d’une remédiation ou d’une préparation à des tâches de productionou d’encadrement ou d’une réflexion sur la vie sociale et la citoyenneté...),- le milieu professionnel est naturellement associé à une formation ainsiconçue.Une telle conception est évidemment très différente de celle d’un enseignementqui isole, protège, sépare... ou encore de celle d’un enseignement qui craint de sesalir dans le travail, de se compromettre avec les réalités économiques ou dedéchoir en s’intéressant aux techniques ou à l’organisation sociale...(...)1La réforme Haby de 1975 entérine l’usage courant du terme.15

(...)Dans ces conditions, la formidable modernisation agricole (technique,économique, sociale, politique) de la deuxième moitié du XX ème siècle a impliquél’enseignement de diverses manières. L’enseignement, principalement laformation continue (publique, privée, confessionnelle, professionnelle...), aapporté une contribution reconnue à la conception et à l’accompagnement duprocessus de modernisation. Cette dernière a ensuite appelé un développementmassif de la formation sous toutes ses formes : formation secondaire (en vued’améliorer la compétence des agriculteurs mais aussi en vue de faciliter lamobilité de la main-d’oeuvre libérée par les gains de productivité), formationcontinue, constitution d’un appareil de développement, enseignement supérieuret recherche agronomiques.»Philippe Lacombe, Directeur scientifique, INRA.C’est durant cette période qu’est créé le corps des ingénieurs d’agronomie investis d’une mission dedéveloppement et d’enseignement : « au professeur départemental d’agriculture, homme orchestre de lamodernisation de l’agriculture et à l’ingénieur des services agricoles « ami des agriculteurs » succède« l’ingénieur d’agronomie » chargé du contrôle du développement et de la formation professionnelleagricole 1 . » Mais, si jusqu’aux années 60, le rôle de vulgarisateur des techniques modernes n’a guère étécontesté aux ingénieurs des services agricoles, il n’en est pas de même par la suite. Il faut dire qu’auparavantceux-ci portaient une modernisation qui ne bouleversait pas la structure sociale du milieu agricole et rural.Certes, l’exode rural avait commencé dès le XIXème siècle mais il touchait surtout les salariés etdomestiques agricoles. Le nombre des exploitations était, lui, resté relativement stable. C’est unbouleversement profond qui s’engage à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, avec le votedes lois agricoles. Bousculée par de fortes innovations scientifiques et techniques, par l’explosion desenjeux financiers, l’agriculture rentre dans le jeu du marché. En une génération, la paysannerie françaiseporte une transformation qui, dans l’histoire n’a d’équivalent que dans le mouvement anglais des enclosures(encore celui-ci s’est-il étalé sur une période bien plus longue). Il ne s’agit plus de diffusion de techniquesnouvelles mais de la transformation profonde d’un milieu et de l’invention de nouveaux typesd’exploitations agricoles accompagnés d’une réduction forte de la population agricole : les sociologuesparleront de la « fin des paysans » 2 et d’ « une France sans paysans » 3 .Le décret de 1966 introduit ainsi la notion de développement agricole ; il s’agit d’associer à la pratiquede vulgarisation agricole des années d’après-guerre (foyers de progrès agricole, CETA, CIVAM) la formationet la recherche appliquée et d’intégrer les avancées techniques dans le contexte de l’exploitation agricoleprise dans sa globalité : contraintes sociales et économiques, territoire, cadre européen…1De la vulgarisation au développement, jalons pour une histoire : 1912-1966 Michel Boulet.Communication aux 2èmes journées du Savoir Vert - Sept 1994 – ARC et SENANS2« La fin des paysans » — Henri Mendras — 19673« Une France sans paysans » — M. Gervais, C. Servolin, J. Weil — 196516

Au niveau local, on assiste alors à la transformation des foyers de progrès en Centres de formationprofessionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) 2 , cogérés par l’Etat et la profession agricole.Parallèlement est créée au plan national l'ANDA (association nationale pour le développement agricole)avec un Conseil d'administration composé paritairement de représentants de la profession et del'administration et présidée par un professionnel.L'essentiel des activités de développement va alors passer sous la responsabilité de la profession agricole,qui « devient seule responsable de la diffusion des connaissances avec toutefois le concours del'administration ». Les ingénieurs d’agronomie n’apparaissent, eux, que comme représentants de l’Etat danscertaines structures paritaires de développementPlus généralement, il est alors admis que la condition première du développement (agricole – rural –territorial) passe par une formation de base dynamisée : c'est-à-dire la mise en place d’un enseignementtechnique (formation initiale, formation continue) performant, impliquant des contacts (réseaux)« enseignants – partenaires du développement » et des actions de formation complémentaire ou d’appuitechnique.Ainsi, alors que le processus de modernisation engagé dans l’agriculture menait à un nécessairedéveloppement de la formation, la profession agricole a revendiqué et obtenu une place croissante, devenuedominante, dans l’exercice des responsabilités de diffusion des techniques agricoles et d’animation dudéveloppement local ; longtemps gérées par un service d’Etat (animé par les ingénieurs des servicesagricoles), ces tâches sont passées sous l’autorité de la profession agricole au nom de la promotion dumilieu et de l’exercice des responsabilités.Mais, le bouleversement qui a marqué l’agriculture à cette époque ne pouvait pas être porté par les seulsmodernisateurs d’Etat qu’étaient les ingénieurs des services agricoles : il n’était pas de l’ordre de la seuleaction de la puissance publique mais de la dynamique interne d’un milieu. Celui-ci a trouvé les formesd’organisation efficaces avec la JAC et le CNJA et s’est doté des outils institutionnels et financiers pourprendre en charge son propre développement (les services d’utilité agricole de développement, les institutstechniques, le fonds national de développement agricole). Les ingénieurs des services agricoles, devenusingénieurs d’agronomie ne sont pas totalement écartés du jeu : ils gardent une place dans la cogestion et,chargés de mettre en place un enseignement technique agricole de masse, ils doivent inventer une nouvellemanière d’agir en s’appuyant, non plus sur l’autorité administrative des directions des services agricolesmais sur les tout nouveaux lycées agricoles. Leurs adjoints, ingénieurs des techniques agricoles, dans lescentres de formation professionnelle et de promotion agricoles, s’engagent alors dans les formations depréparation à l’installation des jeunes agriculteurs. Reste que les ingénieurs des services agricoles se sonttrouvés démunis, ils se sont sentis « remerciés » et « renvoyés » dans les lycées, ne conservant qu’unefonction de coordination. Or, les établissements n’étaient pas centres de développement. Pour le corpsd’agronomie, ce fut vécu comme une dépossession de leur mission historique.Par la suite, sous la poussée de facteurs externes tels que la mondialisation des échanges, la constructioneuropéenne, la transformation du système productif, mais aussi de facteurs internes tels que les lois dedécentralisation, la loi quinquennale sur l’emploi, le cadre national de référence des politiques de formationdevient moins visible. Aux côtés de l’Etat, d’autres acteurs sont présents sur le terrain de l’éducation et dela formation : les collectivités territoriales, les syndicats mixtes, les comités locaux « éducation –économie », les EPLE, les branches professionnelles… D’un rôle de développeur, l’Etat passe àun rôle de régulateur et attribue implicitement ou explicitement ses anciennes prérogatives oufonctions de développement à des niveaux intermédiaires voire locaux.1La formation des adultes a été relancée par la loi de juillet 1959 sur la promotion sociale.17

Ce sont les lois de décentralisation de 1982, 1983 et 1985 qui amorcent la rupture avec « le modèle verticalde Jules Ferry », en introduisant à nouveau le rapport « établissement de formation – territoirelocal ».Dès 1982, l’enseignement agricole, lors des premières réflexions de mise en œuvre de la rénovation, mettaitl’accent sur ce qui fait sa spécificité : « l'adaptation aux réalités régionales » ; ce qui se concrétisera par unprojet pédagogique élaboré par chaque établissement avec les lois de 1984 portant sur la rénovation del’enseignement agricole et sur la réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignementagricole privés. L’établissement devient un élément central du système éducatif agricole et est doté, pourles établissements publics, de la personnalité civile et de l’autonomie financière (EPLEFPA - décret denovembre 1985) 1 . Dans les établissements publics, l'existence d'un Conseil d'Administration, présidé parune personnalité extérieure va conforter leur fonction d'acteur du territoire. Au-delà, les missions mêmesdes établissements sont redéfinies : leur rôle en matière de développement agricole et d’animation rurale estaffirmé. On est alors dans un contexte de remise en cause du modèle de développement des années 60 et deses conséquences : surproduction, pollutions, désertification des zones rurales. Les Etats généraux dudéveloppement agricole (1982 et 1983), qui ont précédé les lois de 1984, furent conduits sous la doubleanimation de la profession et des services du ministère. Le corps d’agronomie et les établissementsd’enseignement agricole y participèrent activement. Des séances publiques furent organisées à tous lesniveaux territoriaux : petites régions agricoles, régions, niveau national. Il en résulta l’idée que l’actiond’appui auprès des agriculteurs comportait trois volets qu’il convenait à la fois de distinguer et de lier : larecherche, la formation et le développement. C’est dans cette optique que devait s’inscrire l’action des lycéeset des CFPPA, au sein desquels les ingénieurs d’agronomie étaient appelés à jouer un rôle moteur en termesde développement. Les établissements privés, ayant une mission de service public, furent associés de mêmeque les établissements publics à cette conception du développement. Dans ce lien entre formation, rechercheet développement, l’action de l’Etat était réafirmée.La mutation amorcée dans le positionnement des établissements avec les lois de 1984 sera par la suiteconfirmée par la loi d’orientation sur l’éducation de 1989 qui fait de l’EPLE l’unité de base du systèmeéducatif, avec un concept à la fois corollaire et central, celui de projet d’établissement.La loi quinquennale pour l’emploi (1993) parachève cette évolution territorialisée, en transférantprogressivement en région les compétences et les moyens que l’Etat conservait à la formationprofessionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.L’Etat va être ainsi amené à redéfinir son rôle et à déléguer une partie de ses pouvoirs aux échelons locaux,et notamment en matière de formation à l’établissement public local d’enseignement ; avec l’arrivée denouveaux acteurs, on assiste à un approfondissement de la prise en compte de la diversité territoriale avecune ferme volonté de mettre en place des politiques de développement localisées.L’établissement agricole « n’est plus seulement un lieu où sont dispensés des savoirs définis par desprogrammes, mais il devient aussi un acteur de la vie locale qui participe au développement de son territoireet adapte sa formation aux besoins locaux et régionaux ainsi qu’aux besoins liés à ses secteurs d’activité» 2 ,avec par exemple la mise en place des modules d'initiative locale (MIL). De fait, le processus de formationva se construire en se « confrontant » à la réalité de la production agricole tant physiquementqu'intellectuellement.1Cette émergence de l’établissement de formation en tant que personne morale concerne également l’enseignement privé2Thérèse Charmasson, Michel Duvigneau, Anne-Marie Lelorrain, Henri Le Naou - «L'enseignement agricole, 150 ans d'histoire» -Educagri - 199918

Depuis sa création et dans la continuité des écoles d’agriculture et des écoles ménagères agricoles,l’enseignement agricole est donc étroitement associé aux actions de développement qu’elles soient agricolesou territoriales, notamment à partir des exploitations agricoles des établissements quand elles existent,mais aussi dans un cadre pédagogique ou d’expertise – conseil, voire de nouvelles entités territoriales.En particulier, les lois de 1984 ont pris acte de ces « fonctions de développement » en confiant àl’enseignement agricole la mission de « contribuer à la liaison entre les activités de développement,l’expérimentation et la recherche agricole et para-agricole ». Ainsi quatre missions sont dévolues au servicepublic d'enseignement agricole : Assurer une formation technologique et scientifique initiale, une formation professionnellecontinue ; Participer à l'animation du milieu rural ; Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la rechercheagricoles et para-agricoles ; Participer à des actions de coopération internationale.La loi d’orientation agricole de 1999 marque la volonté du législateur d’inscrire dans les textes la notionde développement durable et d’organisation du développement agricole, mais aussi la prise en compte duterritoire (Contrat territorial d’exploitation). L'enseignement agricole est partie prenante de cette nouvellestratégie : il voit ses missions élargies et son ancrage territorial conforté. Aux quatre missions de 1984,la loi de 1999 ajoute celle d'insertion scolaire, sociale et professionnelle et surtout affiche l'articulation etla complémentarité de l'ensemble de ces missions afin d'améliorer la formation des diférents publicsconcernés, mais aussi d'accompagner les nouvelles orientations de la politique agricole.La mise en œuvre du développement agricole voulu par la loi, ainsi que les actions autour du CTE(remplacé par le CAD, Contrat d’Agriculture Durable) et du développement durable font potentiellementdes établissements de formation agricole des acteurs centraux du développement de leur territoire deproximité 1 .II- Le triangle « développement – territoire – établissement de formation »Du concept de territoire construit géographiquement et administrativement, on évolue vers une approcheplus souple où les jeux d’acteurs introduisent de l’indétermination : les espaces en construction.Plus généralement, les nouvelles interrelations entre les différents centres d’impulsion politique et lesdifférents centres d’initiative sociale et éducative peuvent générer de nouveaux espaces où vont s’ébaucherdes formes nouvelles de politiques éducatives et de formation dans leur rapport au territoire. On assisteainsi à la rencontre d’acteurs, appartenant à des sphères diverses — économiques, sociales, culturelles,politiques, etc — et qui manifestent une volonté commune d’être des partenaires d’actions territorialiséesou localisées : SIVOM 2 , Syndicats mixtes, Districts, Communautés urbaines, « Pays », etc.Ces rencontres d’acteurs suscitent de nouveaux lieux d’échanges, notamment dans la relation« établissement de formation – territoire » avec l’émergence de nouveaux cadres : les réseaux.Ces derniers vont permettre la mise en œuvre d’articulations spatiales complexes : horizontales entre lesacteurs d’un même territoire, verticales entre les différents niveaux territoriaux des politiques de formation1“ L’acteur du territoire est défini comme une personne physique ou morale qui, par son engagement personnel, professionnel,politique, syndical, associatif... intervient sur un territoire donné et prend une part déterminante à l’évolution de ce territoire et desprojets qui sont mis en oeuvre” — CEP de Florac — Glossaire Formation et territoire.2Syndicat intercommunal à vocation multiple.19

et des politiques de branches professionnelles — local, régional, national, européen, international —.De fait, le réseau conduit à créer des relations entre des individus, mais aussi entre institutions où travaillentces individus : établissements de formation, entreprises, exploitations agricoles, chambres d’agriculture,collectivités territoriales, etc.En reliant des éléments pour le moins épars, le réseau vise un territoire virtuel, source d’échanges entreindividus et institutions, où coexistent le niveau individuel et le niveau collectif, avec dans le cas présentun dénominateur commun : le développement. S'appuyant sur un large partenariat, le réseau vadiffuser l'information, favoriser l'échange des expériences et l'appui aux transferts. L'enseignement agricoles'appuie sur de nombreux réseaux qu'ils soient thématiques, par pays, ou transversaux : quel est leur rôledans l'émergence, la conduite, la diffusion et la coordination des actions de développement ?Dans ces nouvelles configurations, les établissements de formation vont être amenés à jouer des fonctionsd’interface entre des politiques nationales, régionales ou infra régionales et ce dans des domaineséconomiques, techniques, mais aussi sociaux et culturels.Il s’agira donc d’étudier si et à quelles conditions les établissements d’enseignement professionnel ettechnique agricole deviennent des acteurs du « développement économique, technique, social et culturel »,en identifiant et caractérisant leurs différentes actions inscrites dans la durée, et éventuellement leur impactsur leur « territoire de proximité ».De fait, les interactions entre l’établissement et ses environnements vont s’inscrire dans une dynamiquelocale, dynamique qui va se développer sur un territoire de proximité, au sens de « constitution d’unmilieu » : « milieu de vie et milieu naturel, lieu d'identité, lieu de projet, de négociation et degouvernance » 1 .Les nouvelles approches économiques valorisent le territoire, à travers notamment le concept « d’espace –territoire », défini comme un point de rencontre entre les acteurs (lieu de marché et de régulation sociale):elles lui donnent un rôle plus important notamment en termes de développement économique,d’aménagement, de maîtrise dans la recomposition du tissu industriel ou agricole (la L.O.A. de 1999s’inspire de cette approche).Le territoire peut être un milieu « facilitateur de l’innovation », tant économique que technique,sociale ou culturelle, ce qui va induire une approche globale — systémique — du développement.En particulier, cette approche met en valeur la production d’externalités et l’importance des effets deproximité spatiale dans l’évolution des processus technologiques : création par exemple d’entités tellesque les technopôles et plus récemment le concept de plate-forme technologique 2 .Appliquée à l’établissement de formation, l’externalité — au sens de production extérieure àl’établissement — peut jouer un rôle (positif ou négatif) sur ses modes de fonctionnement et ses résultats,notamment en termes de bénéfices récoltés par la société — ici le territoire — qui dépassent le gain privéattendu par l’élève ou le stagiaire en matière de formation. L’établissement, dont la mission essentielle entermes de « production » est la formation des hommes, va contribuer à la production d’externalitéspositives, tant en termes de prestations de service, de transferts de technologie, de mise à disposition deressources humaines (enseignants - élèves) et de compétences au service du territoire.1J. Gauther, in "Initiative de l'enseignement agricole", Juin <strong>2002</strong>, Dossier "Formation et territoire : quels liens ?"2Il s’agit de mutualiser des équipements, de partager des ressources intellectuelles et des moyens au bénéfice du tissu de PME-PMIet de leur développement technologique, en leur offrant des travaux finalisés, des formations, des actions de prestation de serviceset des expertises, avec ou éventuellement sans intervention d’élèves ou d’étudiants ». MEN. Direction de la Technologie. Noteinterne - Décembre 1999.Dans l'enseignement agricole, cette réalité est ancienne comme le montre notamment les établissements spécialisés dans lesdomaines agroalimentaires : ENIL, brasserie, sucrerie, etc.20

Les plates-formes technologiquesUn dispositif pour la participation des lycéesau développement économique régionalLa loi sur l’innovation de juin 1999 a posé les bases d’un concept nouveau, celuides plates-formes technologiques (PFT). En particulier, le deuxième volet de cetteloi permet aux établissements de formation IUT et lycées technologiques etprofessionnels de réaliser des prestations de services pour les PME-PMI, avec unecontrepartie financière.Rôle et missions des PFT Un soutien au développement des entreprises : la mission des PFT est defavoriser l’innovation et le développement technologique en faisantbénéficier les PME-PMI et les TPE des moyens humains ettechnologiques des établissements de formation en leur donnant accès à uneexpertise fiable et abordable.L’offre de ces PFT s’articule autour :- d’interventions, d’études, de réalisations de projets (avec ou sansélèves),- de la mise à disposition de matériel,- de la veille et de la diffusion technologique, de la formation. Une réponse adaptée et ciblée : la PFT répond aux besoins des PME-PMIde confronter leurs activités et de progresser, tout en respectant descontraintes de coût, de délai et de qualité. La PFT répond à ces besoinsgrâce à ses compétences de niveau technologiques ; elle est aussi capabled’assurer les liens nécéssaires avec des laboratoires de recherche ou d’autresacteurs du transfert technologique. Un plus pour la formation : ces coopérations sont l’illustration d’uneconvergence d’intérêt, économique pour l’entreprise, pédagogique pourl’établissement de formation. De fait, les PFT participent audéveloppement de l’économie régionale.PME - PMI : petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industriesTPE : très petites entreprisesDans cet esprit, les lois sur l'enseignement agricole de 1984 et la loi d'orientation agricole de 1999 créentavec les missions assignées aux établissements « un espace facilitateur » de production d’externalitéspositives dans les établissements de formation tant en termes de développement agricole (expérimentation– transfert de technologie) que de développement et d’animation rurale ou d’insertion sociale etprofessionnelle.21

On peut par exemple citer en termes d’externalités : Les services rendus aux entreprises dans des domaines tels que les processus de fabrication,mise à disposition de matériels ou de logiciels performants, etc., Les services rendus aux particuliers dans les domaines de la santé, du sport, de la culture, etc., Les transferts de technologie, tels que la mise au point d’un prototype, une étude de marché,etc., L'expérimentation de variétés, de cultures, de pratiques, de processus, etc. Des actions de formations complémentaire s ou d’appui technique, Des actions de partenariat avec un territoire, etc.Les interactions entre l’établissement de formation et les acteurs de « son territoire » font de lui un acteurà part entière du développement. Encore faut-il que l’établissement se dote d’une stratégie active (projetd’établissement), soit « en prise » avec son territoire (appropriation des valeurs, capacité de diagnostic), etpuisse dégager dans le temps des moyens (humains et financiers) afin d’inscrire dans la durée ses actions dedéveloppement. Autrement dit, quelles sont les conditions favorables pour que ce triangle apparaisse ?III- Du développement agricole au développement territorial« Le mot développement est polysémique et doit être qualifié pour savoir de quoi on parle : les adjectifsqui lui sont le plus souvent adjoints sont "agricole", "rural", territorial", "culturel", "économique" et"social". On ajoute aujourd'hui la perspective plus large de développement durable. » 1A- Le développement agricoleA la vulgarisation agricole des années d’après-guerre (centres d’étude techniques agricoles, foyers de progrèsagricoles, etc.) succède, comme nous l’avons vu précédemment, la phase de développement agricole àcompter du milieu des années 60 : création du corps des ingénieurs d’agronomie (1965) et mise en placed’un fonds national pour le développement agricole géré par l’ANDA 2 en 1966. A un développementagricole porté par l'Etat, succède alors un développement soutenu par la profession.Par la suite les Etats généraux du développement agricole (1982) vont proposer une série d’orientationscorrespondant aux nouvelles attentes de l’agriculture (plus d'économie et plus d'autonomie). Elles resterontsans suite sur les plans législatif et réglementaire. Mais, sur le terrain, les exploitants et leurs conseillersvont travailler en s'inspirant des résolutions adoptées. Ce n’est qu’en 1999 que la LOAmarquera la volontédu législateur d’inscrire dans les textes le principe d’organisation du développement agricole avecimplicitement sa réforme qui sera mise en place en <strong>2002</strong>.L’objectif du développement agricole est alors clairement affiché : « contribuer à l’adaptation dans la duréede l’agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques,économiques et sociales ».1Intervention d'Eric Marshall doyen de l'inspection de l'enseignement agricole auprès de l'ONEA. Séance plénière du jeudi 7 mars<strong>2002</strong>2c.f. encart page 2622

La réforme du développement agricoleElle fait suite à la loi de 1999 qui définit le développement agricole de manièrenouvelle en référence aux objectifs de développement durable, de qualité desproduits, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et demaintien de l’emploi en milieu rural. Décidée en 2000, cette réforme pérennisele partenariat entre pouvoirs publics et organisations agricoles.Tout d’abord, elle poursuit un objectif général de cohérence entre politique dedéveloppement et politique agricole en prenant en compte les articulationsterritoriales : Conseil Supérieur d’Orientation et ANDA au niveau national,conférence régionale pour le développement de l’agriculture et commissiondépartementale.« La rénovation du dispositif organisée autour de l’ANDA, composéeparitairement entre l’Etat et la profession, le renforcement de la liaison entre ledéveloppement, la recherche et la formation, doivent permettre de relancer ladynamique de développement en impliquant l’ensemble des acteurs sur des projetsnouveaux. Ainsi est réaffirmé le rôle que doit jouer dans les programmesrégionaux de développement agricole l’enseignement agricole en lien avec sonterritoire et ses différents partenaires ».Plus précisément cette réforme poursuit quatre grands objectifs :1- Assurer une meilleure transparence de l’utilisation des crédits et améliorerl’évaluation des actions.2- Renforcer le lien entre recherche publique et développement agricole.3- Privilégier les financements des projets.4- Redéfinir la participation de l’Etat dans l’orientation des actions et la gestionde crédits.1Source : Site Educagri.fr / Janvier <strong>2002</strong>Les domaines concernés par le développement agricole sont les suivants : Actions de recherche appliquée, Actions d’études, d’expérimentation, d’expertise, Actions de diffusion des connaissances par l’information, la démonstration, la formation et leconseil, Actions d’appui aux initiatives locales ou territoriales.L’ANDA est chargée d’élaborer et d’évaluer les programmes. Les chambres d’agriculture confortent leurspouvoirs en devenant les partenaires privilégiés du développement agricole. Cette réforme est aussil’occasion de conforter les établissements de l’enseignement agricole comme acteurs du développement.23

L’agence du développement agricole et ruralLe ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des AffairesRurales a annoncé le 23 décembre dernier la création de l’Agence dudéveloppement agricole et rural (ADAR) en remplacement de l’ANDA (Agencenationale pour le développement agricole) :« Dans le cadre de la loi de finances rectificative <strong>2002</strong>, l’Agence duDéveloppement Agricole et Rural (ADAR) vient d’être créée et succède àl’Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA).La création de l’ADAR, établissement public, repose sur quelques principes : Le maintien des solidarités entre territoires et filières, La participation des professionnels, La simplification et la modernisation du fonctionnement dudéveloppement agricole, La baisse du niveau global de prélèvement sur les agriculteurs, L’amélioration de l’évaluation des programmes. »Communiqué de presse — Site Internet MAAPARMais l’agriculture et les agriculteurs n’ont plus comme seule fonction de produire des biens alimentaires.A cette fonction économique va s’ajouter une fonction sociale et une fonction environnementale :préservation du patrimoine, aménagement du territoire et son occupation équilibrée. Dès lors, leurs projetsde développement rejoignent les objectifs collectifs de leurs territoires et de la société toute entière.Les missions dévolues à l’enseignement agricole telles qu’elles sont inscrites dans la LOA de 1999répondent à ces nouvelles attentes, tant en termes de développement territorial (CTE) 1 , que dedéveloppement durable.1Un nouveau dispositif a été créé : le CAD (contrat d’agriculture durable). Le CAD doit être l’aboutissement du projet d’unagriculteur dans les domaines économique, social et environnemental. Il sera constitué de deux volets : économique et social d’unepart, environnemental de l’autre. — Communication d’Hervé GAYMARD aux organisations professionnelles agricoles — 29novembre <strong>2002</strong>.24

B- Pour une approche du développement territorialLa définition la plus communément admise est celle d’un « processus de diversification et d’enrichissementdes activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la coordinationde ses ressources et de ses énergies, et qui s’inscrit dans la durée » 1 .C’est un processus qui part du « bas », c'est-à-dire des acteurs présents sur le territoire par opposition auxprocessus venus « d’en haut » (de l’Etat ou d’organismes centraux) dans une logique d’aménagement duterritoire. C’est donc un processus « endogène » (issu du territoire lui-même) par opposition à desinitiatives « exogènes » résultant de décisions centrales ou extra-territoriales.Le « territoire de proximité » est la configuration spatiale « idéale » capable de procurer flexibilité etsouplesse, tout en réduisant les coûts de transaction, l’incertitude, en améliorant l’information, enfavorisant la diffusion des externalités positives et le jeu des économies d’échelle grâce à la coordinationdes acteurs et leur proximité (cf. chapitre précédent). De fait, le développement d'un territoire n'est pasunidimensionnel : il concerne le secteur de la production de biens (dans notre cas la production agricole),mais aussi les services aux particuliers et aux entreprises, les champs de la culture, du sport et des loisirs,la participation à la vie citoyenne. Autrement dit, le développement suppose des champs d'actions qui serenforcent les uns et les autres et créent ainsi une dynamique collective et une forte transversalité.Comme nous le verrons par la suite (données de l'enquête nationale), il n'y a pas « étanchéité » entre lesdifférentes actions de développement (agricole, territorial, durable, etc), mais au contraire une « certaineporosité », ce qui rend difficile toute tentative de typologie.En quoi un système de formation (ici un établissement de formation) peut-il contribuer au développementterritorial ?Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, c’est tout d’abord par les mécanismes de l’offrequ’un établissement de formation va concourir au développement de son territoire. Il s’agit de l’impact del’offre de l’établissement sur le tissu économique et social (entreprises, collectivités, associations…) et enparticulier des capacités de production, de prestations de services, de développement des formations. Entrouvant sur place une main-d’œuvre qualifiée répondant à leurs besoins, les employeurs auront par exempleune propension plus forte à s’installer sur ce territoire. De même, les entreprises, les exploitationsagricoles, les groupements de professionnels pourront envisager de nouer des liens de coopérationtechnologique : stages, échanges de personnel, programme de recherche, brevets, etc., avec lesétablissements de formation.Mais les mécanismes de la demande (logique du multiplicateur keynesien) peuvent aussi contribuer audéveloppement territorial. Ce sont les effets directs, par exemple les dépenses liées au développement ou àla construction de l’établissement dont vont bénéficier les entreprises locales, les dépenses deconsommation engendrées par les revenus supplémentaires correspondant aux emplois créés parl’établissement, ou bien les dépenses de fonctionnement liées au développement de l’établissement.Ce sont aussi les effets indirects, tels que la croissance de la population attirée par un environnementéducatif porteur, la consommation des élèves-étudiants et des familles et en dernier ressort les retombéesfiscales pour les collectivités locales.Délibérément notre approche « établissement acteur du développement » va se situer dans l’analyse et lesimpacts des mécanismes de l’offre de formation et de services, la formation jouant un rôle essentiel dansle développement territorial dans la mesure où elle améliore l’efficacité de la main-d’œuvre, et« l’établissement pôle de formation » étant un élément central du développement technologique tout encréant des effets externes (externalités).1Xavier Greffe — Décentraliser pour l’emploi — Economica — 198825

C- Le développement durableLe concept de développement durable est surtout lié à celui de l’environnement : « Nous n’héritons pasde la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » (Antoine de Saint-Exupéry ) .De fait, les problèmes d’environnement et la conservation des ressources naturelles sont devenus prioritairesen matière de développement. Le développement durable implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre laprotection de l’environnement et le développement et ce dans une conception intégrée, multidimensionnelle(globale) des besoins humains, de l’économie, des rapports sociaux et de l’action publique, ce qui luiconfère une forte dimension éthique. En 1999, les parlementaires ont inscrit, dans la loi d’orientationagricole, l’objectif du développement durable, objectif repris la même année par la loi d’orientation pourl’aménagement et le développement durable (Loi Voynet).Par exemple, quelles sont les composantes du développement durable à l’échelle des exploitationsagricoles ?On peut citer quatre types de relation qui vont construire cette approche du développement 1 . Tout d’abord c’est un développement viable, c'est-à-dire la mise en œuvre du lien économiquequi renvoie au marché et au processus de production et donc à des sources de revenus stables dans letemps. C’est un développement vivable qui permet un lien social fort avec les autres agriculteurs maisaussi avec l’ensemble des acteurs sociaux du territoire : « la vivabilité » traduit la qualité de vie del’exploitant et de sa famille. C’est ensuite un développement qui facilite la transmission : le lien intergénérationnel estl’un des fondements du système de l’agriculture familiale et renvoie aussi à l’idéal de solidarité entregénérations, qui est au cœur du sens donné au développement durable, et au-delà à l’image del’activité agricole que l’on veut transmettre et sa place dans la société rurale. Enfin, c’est un développement qui prend en compte la notion de renouvellement des ressourcesnaturelles sur le long terme, avec un lien écologique ou environnemental : c’est le conceptde « reproductibilité » environnementale. C'est-à-dire, la qualité écologique des pratiques agricoles,la prise en compte de la diversité des systèmes de production et des innovations techniques vont êtredes facteurs importants de la construction de ce lien écologique.Caractère reproductibleRessources naturellesLien économiqueLien écologiqueCaractère viableMarchésProcessus de productionDéveloppement durablede l’exploitation agricoleCaractère transmissibleFamillesLien socialLien intergénérationnelCaractère vivableActeurs territoriaux1Selon Etienne LANDAIS26

IV- Eléments de construction d'une problématiqueL'analyse des textes, et notamment les orientations données par les différentes lois, montre que depuis sonorigine l'enseignement agricole a eu une mission de développement local. Qu'en est-il aujourd'hui sur leterrain ?La décennie 90 est marquée par une importante production législative, qui a donné un nouvel essor àl'intercommunalité et a consolidé l'approche territoriale du développement avec l'émergence des pays. Leslois d'Orientation agricole et d'Orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoireconfortent une politique d'aménagement et de développement appuyée sur le triptyque : territoire - projet -contrat, avec le principe de développement durable.En ce qui concerne l'enseignement agricole, le rappel de ce cadre législatif illustre bien les tensions qu'ilpeut susciter entre les politiques nationales (le caractère injonctif de la loi) et la capacité d'initiative et lesmoyens donnés aux acteurs locaux, en particulier aux établissements de formation. En d'autres termes lesétablissements ont-ils la capacité de répondre aux missions assignées par la loi ?A la question de départ « L'établissement de formation, acteur du développement ? », les chapitresprécédents nous ont permis de préciser cette interrogation, de la contextualiser et de proposer un cadrethéorique :« La mise en œuvre du développement agricole voulu par la loi, ainsi que les actions autour du CTE et dudéveloppement durable font potentiellement des établissements de formation agricole des acteurs centrauxdu développement de leur territoire de proximité… »« … Il s'agit donc d'étudier si et à quelles conditions les établissements d'enseignement professionnel ettechnique agricole deviennent des acteurs du "développement économique, technique, social et culturel", enidentifiant et caractérisant leurs différentes actions inscrites dans la durée, et éventuellement leur impact surleur "territoire de proximité"… »« … Les interactions entre l'établissement de formation et les acteurs de "son territoire", font de lui unacteur à part entière du développement. Encore faut-il que l'établissement se dote d'une stratégie active(projet d'établissement), soit en prise sur son territoire (appropriation des valeurs) et puisse dégager dans letemps des moyens (humains et financiers) afin d'inscrire dans la durée ces actions de développement… ».Enfin « la polysémie du mot développement nous oblige à le qualifier, afin de donner du sens aux actionsmises en œuvre et à identifier le domaine d'impact sur le territoire : agricole, rural, territorial, culturel,économique, social, durable… ».Le contexte est avant tout juridico-organisationnel, mais aussi socio-économique : Juridique car, comme nous l'avons montré, il est fortement dépendant de l'environnement juridiquedu système de formation, que ce soient les lois de 1984, 1989 et 1999, que les lois de décentralisationet d'aménagement. Comment les établissements répondent et se situent par rapports aux objectifsfixés par la loi ?27

Le mode d'organisation de l'établissement nous paraît aussi important : organisationadministrative avec l'EPLEFPA et ses différentes composantes, organisation pédagogique(alternance), mise en réseau, etc… Par exemple, quelle place et quel rôle ont les exploitationsagricoles et les ateliers technologiques dans la mise en œuvre des actions de développement ?Quel est le degré de participation et d'implication des personnels de l'établissement dans la mise enœuvre des actions de développement ? Quels sont les freins, les blocages ? Et quels sont les typesde personnel qui participent à ces actions : chef d'établissement, enseignants et formateurs,ingénieurs et techniciens, responsables d'exploitations ou d'ateliers technologiques ?Quelle est l'implication ou la participation des élèves, apprentis et stagiaires dans les actions dedéveloppement ?Quel est le rôle des réseaux dans la conception, la conduite, la coordination des actions dedéveloppement ? Mais aussi le mode d'organisation du territoire : organisation d'un "pays", existence d'unsyndicat mixte… Les actions de développement sont mises en œuvre dans un territoire en liaisonavec différents environnements : politiques, économiques, sociaux… Quels sont les partenaires del'établissement lors de la mise en œuvre de ces actions ? Y a-t-il contractualisation ? Quel est le degréd'implication d'un établissement et de ses personnels dans le développement agricole et territorial ?Le modèle d'analyse que l'on va adopter par la suite fera référence à l'approche systémique (l'établissementen interaction avec ses environnements), mais aussi à l'approche organisationnelle (le type d'organisationfacilitateur ou non d'actions de développement) et aux théories économiques du développement, et plusparticulièrement les mécanismes de l'offre et la production d'externalités.En quoi un établissement de formation facilite les innovations, assure les coordinations de projet, lamédiation entre les acteurs, accompagne les apprentissages sur son territoire de proximité ?28

Deuxième partie — Les actions de développement des établissements :un premier bilanI- Recueil des informations : la méthodologie mise en oeuvreLes résultats présentés dans ce chapitre sont issus d’une enquête nationale exhaustive auprès desétablissements de l’enseignement général, technologique et professionnel agricole publics et privés. Ilssont complétés, d’un point de vue qualitatif, par des enquêtes monographiques réalisées auprès de certainsétablissements de la région Midi-Pyrénées (1) .A- L’enquête nationale1- Mode opératoire857 établissements ont été interrogés : 215 établissements publics, 642 établissements privés, dont 231 àtemps plein et 411 à rythme approprié.Cette enquête a été réalisée par voie postale, de février à mai <strong>2002</strong>, par le biais d’un questionnairecomportant deux parties complémentaires.La première partie était constituée d’une fiche établissement permettant de rassembler quelqueséléments pouvant a priori expliquer l’activité des établissements en termes de développement :caractéristique de l’offre de formation, structures pédagogiques, ressources humaines, présence etorientations d’une exploitation agricole ou d’un atelier technologique, présidence du conseild’administration, participation de l’établissement à des réseaux, principaux partenaires de l’établissement.La seconde partie (fiches actions) avait pour objectif de caractériser les actions menées par lesétablissements depuis septembre 2000. Cette fiche, dont un exemplaire était à renseigner pour chaqueaction menée, comprenait des questions relatives : aux centres ou secteurs d’activité engagés, au domaineet type de l’action, à ses objectifs, aux missions associées, aux responsables et participants à l’action, àl’initiative de l’action, à l’intégration de publics d’apprenants, à l’inscription dans des projets et procédures(développement local, développement durable, multifonctionnalité, CTE), aux partenariats mis en placedans le cadre de l’action et à leur contractualisation.Ce questionnaire a été élaboré par les membres de l’ONEA et soumis aux responsables des différentesfamilles de l’enseignement agricole, ainsi qu’à la plupart des personnalités auditionnées par l’ONEA toutau long de son année de travail sur ce thème du développement. (c.f. questionnaire en annexe).Au sein des établissements les destinataires étaient à la fois les chefs d’établissements et les responsablesdes actions. Les questionnaires étaient accompagnés d’un vade-mecum à l’usage des personnels concernés.Par ailleurs, les établissements avaient à leur disposition les coordonnées des personnes gérant l’enquêteafin d’obtenir tout renseignement supplémentaire nécessaire.Initialement prévue pour la fin du mois d’avril, la clôture de l’enquête a été repoussée à la fin du mois demai pour tenir compte des contingences des établissements et permettre au plus grand nombre de participerà ce questionnement.Enquête nationale réalisée sous la direction de Jean-Louis HERMEN et Katia STRUPIEKOWSKI.Enquêtes monographiques réalisées par Christine GIRARD — Centre d’économie rurale de Midi-Pyrénées - CERMIP29

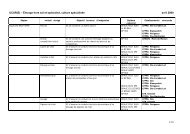

2- Structure des établissements répondantsA la date de clôture, 250 établissements ont répondu à l’enquête : 68 du public, 75 du privé à temps pleinet 107 du privé à rythme approprié.Le taux de réponse est relativement faible : 29,2% au total (31,6% pour le public ; 32,5% pour le tempsplein et 26% pour le rythme approprié). Néanmoins, une relance téléphonique auprès d’un échantillond’établissements non répondants a permis de vérifier la représentativité des résultats issus de l’enquête. (c.f.encart page suivante).Les statuts public et privé à temps plein sont relativement sur-représentés, parmi les établissementsrépondants, par rapport au niveau national. A l’inverse, le privé à rythme approprié est sous-représenté.Graphe 1 : Statut des établissements répondantsEnquêteNational27,2% 30,0%25,1% 27,0%42,8%48,0%publics privés à temps plein privés à rythme appropriéLa taille des établissements, en termes de nombre d’élèves en formation initiale, est globalement prochede la structure nationale. Au sein des statuts, les établissements de 401 à 500 élèves et de plus de 600 élèvessont sur-représentés, pour le public, dans la population répondante. Dans le privé, ce sont les petitsétablissements (jusqu’à 100 élèves) qui sont sur-représentés. Néanmoins, pour le privé à temps plein, lesgrands établissements (400 à 500 et plus de 600) sont aussi légèrement plus nombreux parmi lesrépondants qu’en moyenne. Pour l’ensemble des statuts, on note juste une présence un peu plus marquée(+3 points) des établissements de plus de 300 élèves parmi les répondants par rapport à la donnée nationale.En ce qui concerne les niveaux de formation proposés par les établissements répondants, on note que leprivé à rythme approprié est majoritairement représenté (en nombre d’établissements proposant desformations de ce niveau parmi les répondants) pour le niveau V, le public pour le niveau III et le niveauIV, de même que le privé à temps plein pour ce dernier niveau.Le public est logiquement le statut dans lequel l’apprentissage est le plus répandu. Il en est de même pourla formation continue. Ceci renvoie à des différenciations entre statuts, d’ordre constitutif, qui ne sontcertainement pas sans effet sur la façon d’aborder la problématique du développement, la quasi-majorité desétablissements publics étant organisés en EPL.Pour ce qui est des secteurs de formation, schématiquement, le public est tourné vers le grand secteur de laproduction (production, transformation, forêt aménagement), tandis que le privé à temps plein est davantageorienté vers les services (services aux personnes, services aux entreprises, commercialisation), le privé àrythme approprié se consacrant de manière équivalente à ces deux grands secteurs. Dans le détail, lessecteurs qui dominent dans les différents statuts sont la production, la forêt aménagement et lacommercialisation pour le public ; les services aux personnes, la production et la commercialisation pourle privé à temps plein ; la production et les services aux personnes pour le privé à rythme approprié.30

On peut penser, a priori, que ces facteurs structurent l’action des établissements dans le domaine dudéveloppement. Peuvent en effet se révéler déterminants, d’une part la structuration en EPL et la présenceou non d’un atelier technologique ou d’une exploitation agricole dans les établissements en termes denombre et d’ampleur d’actions, d’autre part les niveaux et les secteurs de formation en termes de type etdomaine d’actions.Les établissements non répondantsUne enquête téléphonique auprès d’un échantillon d’une centaine d’établissementsreprésentatifs de non-répondants a permis de vérifier l’absence de biais majeurs. Cesont les chefs d’établissement ou leurs adjoints qui ont été joints. La non réponse est le plus souvent motivée par la négligeance (un peuplus de la moitié des établissements), mais aussi par la surcharge de travailet le manque de moyen (30%) ; quelques-uns ne se sont pas sentis concernéspar l’étude (10%) ; un seul établissement a émis un refus de répondrecatégorique. L’absence d’actions de développement n’explique pas le fait de ne pasavoir répondu à l’enquête, les structures des populations de répondants et denon répondants étant à cet égard proches :31% des établissements de l’échantillon de répondants n’ont pas réaliséd’action contre 25% de l’échantillon des non-répondants.Les valeurs par famille d’enseignement sont les suivantes :Public : 10% des répondants contre 6% des non-répondantsPrivé à temps plein : 28% des répondants contre 22% des non-répondantsPrivé à rythme approprié : 46% des répondants contre 38% des nonrépondants Au contraire, compte tenu des actions déclarées par téléphone, ilsemble que les informations recueillies lors de l’enquête postale minorent lesactions de développement. En outre, certains établissements interrogés, quine menaient pas d’actions dans l’intervalle de temps de référence de l’enquête,ont indiqué mettre en place des projets d’actions à venir.31