GMVT-yumpu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

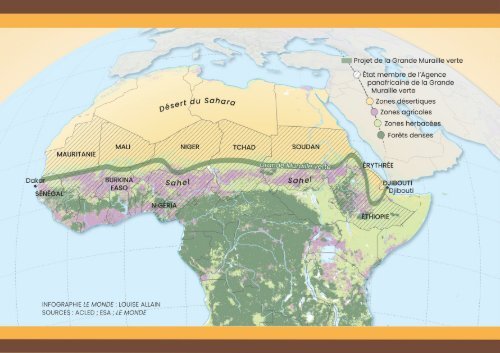

DJIBOUTI<br />

institut<br />

Balanitès<br />

LA GRANDE MURAILLE<br />

VERTE ET LES SCIENCES<br />

Un projet de lutte contre la désertification et la pauvreté,<br />

soutenu par la communauté scientifique.<br />

Projet de la Grande Muraille verte<br />

État membre de l’Agence<br />

panafricaine de la Grande<br />

Muraille verte<br />

Désert du Sahara<br />

Zones désertiques<br />

Zones agricoles<br />

Zones herbacées<br />

Forêts denses<br />

MAURITANIE<br />

MALI<br />

NIGER<br />

TCHAD<br />

SOUDAN<br />

Grande Muraille verte<br />

ÉRYTHRÉE<br />

Dakar<br />

SÉNÉGAL<br />

BURKINA<br />

FASO<br />

S ah e l<br />

S ah e l<br />

Djibouti<br />

NIGÉRIA<br />

ÉTHIOPIE<br />

Priscilla Duboz<br />

INFOGRAPHIE LE MONDE : LOUISE ALLAIN<br />

SOURCES : ACLED ; ESA ; LE MONDE<br />

L’OHMI : UN OBSERVATOIRE<br />

SCIENTIFIQUE<br />

La Grande Muraille verte (GMV)<br />

est un projet initié en 2007 par<br />

11 pays du Sahel qui vise à créer<br />

une bande végétale de 15 km<br />

de large sur 7 600 km de long,<br />

du Sénégal à Djibouti.<br />

Pour pallier les échecs précédents<br />

concernant la lutte contre la<br />

désertification (Algérie, Égypte,<br />

Chine…), la recherche scientifique<br />

est un atout majeur, en témoigne<br />

l’expérience sénégalaise<br />

où l’observatoire Hommes-<br />

Milieux international Téssékéré<br />

pluridisciplinaire a été mis en<br />

place en 2009 par l’UCAD et<br />

le CNRS. Depuis la première<br />

parcelle en 2008, ces plantations<br />

remplissent en partie leur objectif<br />

de restauration des écosystèmes,<br />

de développement économique<br />

durable, et d’amélioration de<br />

la santé et du bien-être des<br />

populations locales, pour une<br />

superficie plantée égale à celle<br />

de la Belgique sur l’ensemble du<br />

tracé de la GMV. La contribution<br />

des scientifiques va de l’écologie<br />

végétale et animale, de l’hydrologie,<br />

des sciences de la santé aux<br />

sciences humaines et sociales<br />

(anthropologie, sociologie,<br />

économie…). La centaine de<br />

chercheurs qui accompagnent le<br />

projet au Sénégal a créé des liens<br />

de coopération scientifique avec<br />

le Burkina Faso, le Tchad, le Niger<br />

et l’Éthiopie.<br />

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br />

COMME MOTEUR<br />

En 2023 l’INEE (institut écologie et<br />

environnement du CNRS) crée<br />

un IRN (International Research<br />

Network) de la GMV, “Les sciences<br />

et la Grande Muraille verte”, dont le<br />

but est de fédérer les recherches<br />

menées dans les 11 pays concernés<br />

et créer une dynamique et une<br />

synergie entre tous les acteurs,<br />

afin de renforcer la GMV<br />

et pérenniser ses actions.<br />

Le CNRS et l’UCAD, grâce à l’Observatoire Hommes-Milieux<br />

International Téssékéré s’engagent avec l’Institut Balanitès<br />

afin de valoriser les savoirs scientifiques concernant<br />

la Grande Muraille verte et leur diffusion auprès de tous<br />

les publics.<br />

Conception : Institut Balanitès<br />

Rédaction : Gilles Boëtsch, Priscilla Duboz, Agathe Euzen,<br />

Aliou Guisse, Papa Ibnou Ndiaye, Roger Zerbo<br />

L’Observatoire Hommes-Milieux<br />

international Téssékéré (OHMi) a<br />

été créé en juin 2009, par le CNRS<br />

et l’Université Cheikh Anta Diop<br />

de Dakar (UCAD) qui en assurent<br />

conjointement la gestion.<br />

Selon les critères du CNRS, un<br />

observatoire hommes-milieux<br />

est défini par un cadre socioécologique<br />

(la désertification) et<br />

un événement fondateur (la mise<br />

en place de la Grande Muraille<br />

verte). Les scientifiques étudient<br />

de quelle manière cet ambitieux<br />

projet de reboisement impacte<br />

les environnements naturels et<br />

humains (le socio-écosystème).<br />

Au sein de l’OHMi, le travail<br />

interdisciplinaire est permanent,<br />

faisant dialoguer anthropologie,<br />

médecine, écologie, biologie,<br />

chimie, sociologie, économie,<br />

physiologie, parasitologie, etc.<br />

Depuis 2010, 112 projets de<br />

chercheurs ont été financés,<br />

30 thèses et 28 mémoires de<br />

masters 2, ainsi que 120 publications<br />

scientifiques et 3 ouvrages depuis<br />

2011. 80 % des scientifiques de<br />

l’observatoire sont des chercheurs<br />

africains. Afin d’étendre les travaux<br />

de l’OHMi dans les autres pays du<br />

Sahel, le CNRS a décidé de créer<br />

un IRN qui associera les chercheurs<br />

de tous les pays concernés et les<br />

agences nationales de la GMV.<br />

Des coopérations scientifiques ont<br />

été créées avec les acteurs de la<br />

Grande Muraille verte au Burkina<br />

Faso, au Tchad, en Mauritanie,<br />

au Mali, au Niger et en Éthiopie.<br />

L’IRN, International Research Network,<br />

a pour objectif la mise en place<br />

de points focaux scientifiques<br />

et techniques dans chaque<br />

pays concerné par la GMV avec<br />

l’implication des scientifiques,<br />

des agences et techniciens en<br />

charge de sa mise en place et des<br />

populations locales.<br />

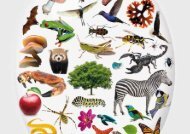

L’observatoire est organisé<br />

en quatre axes de recherche :<br />

• biodiversité végétale<br />

et animale,<br />

• eau / sol / air,<br />

• santé humaine,<br />

• systèmes sociaux.<br />

NB : toutes les photos ont été prises par des chercheurs de l’OHMi Téssékéré qui travaillent sur la GMV depuis plus de 12 ans.

Anne-Gaëlle Beurier<br />

Anne-Gaëlle Beurier<br />

RENFORCER<br />

LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE<br />

SUIVRE LA BIODIVERSITÉ<br />

ANIMALE<br />

La diversité végétale se construit<br />

selon deux axes :<br />

<br />

<br />

Les scientifiques ont choisi les<br />

espèces en concertation avec<br />

les populations locales, selon<br />

leurs usages traditionnels et leurs<br />

besoins. Les espèces retenues<br />

sont adaptées aux conditions<br />

climatiques : susceptibles de<br />

survivre entre 200 et 600 mm<br />

d’eau par an et résist durant<br />

plusieurs mois au stress hydrique.<br />

Les six espèces plantées au<br />

Sénégal sont : Balanites<br />

aegyptiaca, Acacia senegalensis,<br />

Acacia raddiana, Acacia seyal,<br />

Acacia nilotica et Ziziphus<br />

mauritania. Les plantations sont<br />

plurispécifiques afin d’assurer une<br />

diversité écologique et permettre<br />

des usages variés.<br />

DES BIENFAITS EN CASCADE<br />

Une fois adultes, ces arbres vont<br />

modifier l’écosystème. Les ligneux<br />

apportent de l’ombre et de<br />

l’humidité relative, ce qui permet<br />

aux herbacées de se développer<br />

et d’augmenter dans un premier<br />

temps la diversité végétale puis<br />

dans un second temps la diversité<br />

animale, en fournissant une<br />

diversité alimentaire et un habitat<br />

plus riches. Au sein de l’OHMi<br />

Téssékéré, les recherches portent<br />

entre autres sur la séquestration<br />

du carbone, les outils de mesure<br />

de la biodiversité végétale<br />

(herbacées et ligneux), l’interface<br />

animal/végétal, par exemple<br />

le comportement des insectes<br />

pollinisateurs, le retour des oiseaux<br />

migrateurs avec transformation<br />

de l’habitat dûe à la reforestation<br />

et à la mise en défens de grandes<br />

parcelles, ou encore la présence<br />

de nouvelles espèces (insectes,<br />

rongeurs…).<br />

Le balanitès, ou dattier<br />

du désert, a été choisi avec<br />

les habitants car il est adapté<br />

aux conditions climatiques et<br />

il offre de nombreux usages :<br />

huile, infusions,<br />

bois de chauffage...<br />

Anna Niang, doctorante en<br />

“Écologie animale et gestion<br />

des écosystèmes” à l’Université<br />

Cheikh Anta Diop de Dakar<br />

(UCAD), place des pièges<br />

photographiques, afin de<br />

constituer une base de données<br />

inventoriant les espèces animales<br />

présentes sur cette parcelle<br />

de la Grande Muraille verte, en<br />

particulier les mammifères de<br />

taille moyenne (porc-épics,<br />

chats sauvages, zorilles, lièvres,<br />

mangoustes, renards, chacals,<br />

ratels…) et les grands mammifères<br />

(oryx, singes rouges). Les clichés<br />

ainsi obtenus viennent enrichir la<br />

base de données inventoriant les<br />

espèces animales.<br />

Ses études comprennent une<br />

approche qualitative (présence/<br />

absence des espèces) et une<br />

approche quantitative (nombre<br />

d’individus) permettant le calcul<br />

d’indices de biodiversité pour<br />

suivre l’évolution des espèces et<br />

leur comportement. La finalité de<br />

son travail est non seulement de<br />

mettre en exergue la biodiversité<br />

animale dans cette zone mais<br />

aussi de confirmer la potentialité<br />

de réintroduction d’espèces<br />

animales ayant disparu du Ferlo<br />

sous l’effet des aléas climatiques,<br />

comme la sécheresse des années<br />

1970 et la pression anthropique.<br />

DES RECHERCHES VARIÉES<br />

L’observatoire étudie aussi d’autres<br />

taxons zoologiques : les insectes,<br />

les reptiles, les batraciens, les<br />

oiseaux, les chiroptères et les<br />

rongeurs. L’OHMi a mis en place<br />

un cadre de collaboration entre<br />

chercheurs d’horizons divers et<br />

généré une production scientifique<br />

interdisciplinaire sur la biodiversité<br />

et les services écosystémiques.<br />

Les taxons zoologiques<br />

étudiés sont autant<br />

d’indicateurs biologiques<br />

permettant de suivre<br />

l’évolution de la biodiversité<br />

tout au long de la GMV.

USAGES<br />

DES MARIGOTS<br />

Gilles Boëtsch<br />

INDISPENSABLES<br />

FORAGES<br />

Agathe Euzen<br />

Les marigots, ou mares<br />

temporaires, se forment durant<br />

la mousson (août et septembre<br />

seulement).<br />

Ils fournissent des ressources<br />

en eau importantes, tant pour<br />

les animaux (bétail et animaux<br />

sauvages) que pour les humains.<br />

Pour ces derniers, cette eau,<br />

gratuite par rapport à celle du<br />

forage, sert à tous les usages de la<br />

vie domestique : eau de boisson,<br />

lavage des vêtements et du corps,<br />

cuisine…<br />

CES MARIGOTS SONT DE DEUX<br />

NATURES : remplissage de cuvette<br />

de manière naturelle, par les eaux<br />

de pluie, au sein d’une dépression<br />

du sol ou bien trou creusé par les<br />

hommes (quelques mètres de<br />

profondeur).<br />

L’évolution des mares temporaires,<br />

tant d’un point de vue<br />

hydrologique que des usages, vient<br />

révéler de nouvelles dynamiques<br />

hydrologiques, écologiques,<br />

sociales, sanitaires, économiques,<br />

politiques culturelles… spécifiques<br />

à chaque territoire.<br />

Les travaux de recherche de l’OHMi<br />

portent sur la question de l’accès<br />

à l’eau et des valeurs qu’elle<br />

véhicule dans ce territoire,<br />

à travers la question de sa qualité<br />

mesurée et perçue, les usages<br />

qui en sont faits et l’organisation<br />

sociale associée. L’évolution des<br />

pratiques autour de ces mares<br />

est questionnée dans un contexte<br />

nouveau où le développement<br />

de petits forages (nouveaux puits)<br />

dans la zone vient modifier<br />

le système hydrographique.<br />

Mais transforme aussi les<br />

pratiques pastorales, le rapport<br />

aux ressources (fourrages et eau<br />

pour le bétail), l’aménagement<br />

et l’occupation du territoire.<br />

L’OHMi forme de jeunes<br />

chercheurs des pays du Sahel<br />

et d’horizons divers, faisant<br />

de la GMV un véritable<br />

‘’laboratoire à ciel ouvert’’.<br />

Au Sénégal, les forages ont<br />

été construits dès 1954 par<br />

l’administration coloniale<br />

française. Dans la zone du<br />

Ferlo, 51 forages étaient en<br />

fonctionnement début 1957.<br />

Cette politique visait par le<br />

développement d’un accès continu<br />

à l’eau, à stabiliser les populations<br />

d’éleveurs nomades. Par exemple,<br />

le forage de Widou Thiengoly puise<br />

l’eau à 246 mètres pour rencontrer<br />

la nappe phréatique. Initialement,<br />

les villages se répartissaient autour<br />

des forages, distants de 30 km.<br />

Mais depuis quelques années,<br />

les forages se multiplient, et les<br />

réseaux d’adduction permettant<br />

de réduire la distance aux points<br />

d’eau sont mis en œuvre. Il y a<br />

une première zone de campement<br />

située à 8 kilomètres du forage et<br />

une seconde zone à 16 kilomètres,<br />

c’est-à-dire à mi-chemin entre<br />

deux forages.<br />

DÉCRIRE LES USAGES<br />

Aujourd’hui l’accès à l’eau du<br />

forage est payant, par le comité<br />

de gestion Asufor (association<br />

des usagers des forages ruraux).<br />

Lorsque la motopompe du forage<br />

est en panne, les troupeaux et<br />

les gens doivent se déplacer sur<br />

un autre forage. Les travaux des<br />

anthropologues et des sociologues<br />

ont montré que le plus souvent la<br />

recherche de l’eau se fait par les<br />

femmes qui viennent en charrettes<br />

tirées par des ânes et qui stockent<br />

l’eau dans des chambres à air de<br />

200 litres ou dans des cubes en<br />

plastique grillagés de 1 000 litres.<br />

Ce sont ces femmes qui<br />

répartissent l’eau en fonction<br />

des différents usages, incluant<br />

l’alimentation des petits ruminants<br />

(chèvres et moutons). Les bovins<br />

sont gérés par les pasteurs qui<br />

les emmènent boire dans les<br />

abreuvoirs associés aux forages.<br />

Venir chercher l’eau<br />

est une activité le plus souvent<br />

réalisée par les femmes<br />

qui parcourent plusieurs<br />

dizaines de kilomètres chaque<br />

jour afin d’y parvenir.

LA SANTÉ<br />

DANS LA GRANDE<br />

MURAILLE VERTE<br />

Les maladies transmissibles et<br />

les maladies chroniques non<br />

transmissibles, la santé buccodentaire,<br />

l’ethnopharmacologie<br />

sont des thèmes d’étude majeurs<br />

de l’OHMi Téssékéré : depuis 2009,<br />

de nombreuses recherches se<br />

sont intéressées à la santé des<br />

populations de la Grande Muraille<br />

verte au Sénégal et au Burkina<br />

Faso. Les projets scientifiques<br />

menés sur ces thématiques<br />

ont par exemple permis de<br />

démontrer que la prévalence de<br />

l’hypertension artérielle est très<br />

élevée dans la population peule,<br />

et même comparable à celle du<br />

milieu urbain sénégalais. Cette<br />

hypertension élevée est associée<br />

à une teneur élevée en sel de l’eau<br />

de boisson (issue du forage) et à<br />

une consommation importante<br />

de sodium dans l’alimentation<br />

(bouillons cube par exemple).<br />

COMPRENDRE LES MALADIES<br />

Actuellement les projets de<br />

recherche adoptent l’approche<br />

One Health, pour traiter notamment<br />

des causes et conséquences des<br />

maladies chroniques (hypertension<br />

artérielle, diabète…) : ainsi, l’influence<br />

de l’ouverture géographique de la<br />

zone sur les systèmes alimentaires<br />

(apports plus importants en sel, en<br />

sucre, en gras), les transformations<br />

de l’activité physique (qui était<br />

importante dans les populations<br />

peules transhumantes), les<br />

dynamiques sociales et culturelles<br />

et les caractéristiques de<br />

l’environnement sont convoquées<br />

pour comprendre quels sont les<br />

changements de comportements<br />

qui régissent la santé des<br />

populations de la Grande Muraille<br />

verte actuellement.<br />

La présence des spécialistes<br />

de chaque discipline sur un<br />

seul et même lieu fait de<br />

l’observation de la Grande<br />

Muraille verte un terrain fertile<br />

de l’écologie de la santé.<br />

Priscilla Duboz<br />

AU CŒUR<br />

DES PÉPINIÈRES<br />

On nomme pépinière l’espace<br />

réservé aux semis et aux jeunes<br />

pousses qui, une fois devenus<br />

plants, prendront leur place<br />

définitive dans les parcelles de<br />

reboisement de la GMV.<br />

Les graines sont récoltées dans<br />

toutes les régions du Sénégal par<br />

des services des eaux et forêts. Ces<br />

graines sont ensuite acheminées<br />

au PRONASEF (Programme National<br />

des Semences Forestières) qui se<br />

charge de faire le tri et les tests<br />

de germination. Dans les pots, le<br />

substrat est un mélange de terreau<br />

et terre végétale (2/3) et de sable<br />

(1/3). Selon les espèces, environ 4 à<br />

5 mois d’arrosages réguliers sont<br />

nécessaires afin que les plants<br />

atteignent 40 à 50 cm de hauteur.<br />

Ils sont ensuite mis en pleine terre.<br />

Cette phase de plantation débute<br />

généralement à l’apparition des<br />

premières pluies saisonnières.<br />

Pour optimiser la réussite des<br />

plantations, le sol est préparé,<br />

afin de canaliser et économiser<br />

l’eau qui constitue la ressource la<br />

plus importante dans le plan de<br />

reboisement.<br />

On creuse alors des sillons simples<br />

ou en demi-lune, capables<br />

d’emmagasiner temporairement<br />

l’eau dans le sol. Une fois les plants<br />

mis en terre, un suivi régulier doit<br />

être réalisé pour évaluer les taux<br />

de survie, de reprise et de réussite.<br />

Parmi les facteurs qui influent sur<br />

la survie, on relève l’espèce, le site,<br />

la configuration, l’espacement, les<br />

conditions atmosphériques, les<br />

techniques de plantation… Ce taux<br />

est calculé au bout de quelques<br />

années d’existence des parcelles,<br />

et il donne le pourcentage<br />

définitif de la réussite du projet de<br />

reboisement (en moyenne un plant<br />

sur deux sera pérenne).<br />

L’emplacement idéal pour<br />

une pépinière de plantes<br />

est orienté au sud :<br />

la chaleur y est emmagasinée,<br />

l’ensoleillement y est<br />

maximal.<br />

Audrey Bergouignan

Priscilla Duboz<br />

Roger Zerbo<br />

LE RÔLE<br />

DES LOUMA<br />

LES RISQUES : EXEMPLE<br />

DU BURKINA FASO<br />

Au Ferlo sénégalais, rares sont les<br />

villages qui disposent de marchés<br />

quotidiens. Les transactions<br />

marchandes se font dans les<br />

marchés hebdomadaires (louma)<br />

qui se tiennent presque dans tous<br />

les bourgs de la zone.<br />

À travers ces marchés, se crée<br />

une économie de district avec<br />

des circuits horizontaux entre les<br />

villages relativement enclavés.<br />

Les commerçants “professionnels”<br />

du marché hebdomadaire sont<br />

généralement des hommes. Ils se<br />

déplacent de marché en marché<br />

(distants d’environ 30 kilomètres)<br />

avec un système de transport<br />

collectif par les Wopuyah, sorte de<br />

4x4 permettant l’acheminement<br />

des hommes, des marchandises et<br />

du petit bétail.<br />

DES PRATIQUES REMARQUÉES<br />

Des études menées par les socioanthropologues<br />

ont montré que<br />

les femmes étaient de plus en plus<br />

impliquées voire même proactives<br />

dans les marchés pour y exercer<br />

des activités génératrices de<br />

revenus.<br />

Elles s’impliquent dans la<br />

vente en prenant à crédit la<br />

marchandise auprès de grossistes,<br />

eux-mêmes vendeurs. Elles<br />

vendent essentiellement à leurs<br />

connaissances (famille, amis)<br />

puis paient en fin de journée<br />

le grossiste et lui restituent les<br />

produits invendus.<br />

Ces revenus permettent aux<br />

femmes de participer aux besoins<br />

de consommation de leurs<br />

familles ; ils viennent souvent en<br />

renforcement des revenus générés<br />

par la Grande Muraille verte lors<br />

des campagnes de reboisement<br />

et à travers leur activité au sein<br />

des pépinières ou des jardins<br />

maraîchers.<br />

Les pratiques sont<br />

susceptibles de modifier<br />

la place des femmes au sein<br />

de la famille et de la société.<br />

Plusieurs risques peuvent<br />

constituer un frein à la mise en<br />

œuvre de la Grande Muraille<br />

verte :<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

(inondations, sécheresses,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ressources financières.<br />

Développer les stratégies<br />

de maîtrise de l’eau et la<br />

diversification des productions<br />

à travers la recherche-innovation<br />

adaptative permettrait de faire<br />

face aux aléas climatiques et<br />

assurer la sécurité alimentaire<br />

des populations locales.<br />

DES RÉACTIONS EN CHAINE<br />

À l’instar des autres pays du<br />

Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,<br />

le Burkina Faso est actuellement<br />

sous la menace permanente<br />

de mouvements terroristes dont<br />

les activités peuvent fragiliser la<br />

confiance des investisseurs,<br />

le moral des populations,<br />

la motivation des travailleurs<br />

et porter atteinte à la mise en<br />

œuvre des programmes et actions<br />

de développement durable<br />

des agences nationales de la<br />

Grande Muraille verte.<br />

Pour faire face à ce risque<br />

de dégradation de la sécurité<br />

et de migration de populations<br />

(ici, un groupe de personnes<br />

déplacées), il importe de lutter<br />

contre les causes profondes de<br />

l’insécurité parmi lesquelles la<br />

dégradation des sols, la précarité,<br />

le manque d’emplois et la<br />

pauvreté.<br />

Davantage<br />

de communication et de<br />

transparence pourraient<br />

contribuer à améliorer la<br />

gouvernance et la gestion<br />

financière de la Grande<br />

Muraille verte.