L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr

L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr

L. ENDRIZZI, Terre sigillate con impressioni di gemme - BibAr

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TERRE SIGILLATE CON IMPRESSIONI DI<br />

GEMME DA CLOZ IN VALLE DI NON (TRENTINO)<br />

Nel 1990, durante i lavori <strong>di</strong><br />

sbancamento per la costruzione <strong>di</strong><br />

un’area <strong>di</strong> parcheggio a fianco<br />

della strada statale nel comune <strong>di</strong><br />

Cloz, in valle <strong>di</strong> Non, sono venute<br />

alla luce alcune sepolture relative<br />

ad una piccola necropoli a rito<br />

misto <strong>di</strong> epoca tardo-romana 1. Il<br />

<strong>con</strong>seguente intervento <strong>di</strong> scavo,<br />

effettuato dall’Ufficio Beni Archeologici<br />

della Provincia Autonoma <strong>di</strong><br />

Trento, ha in<strong>di</strong>viduato complessivamente<br />

<strong>di</strong>eci tombe a inumazione<br />

e una a incinerazione in<strong>di</strong>retta,<br />

<strong>con</strong> struttura a cassetta <strong>di</strong> laterizi.<br />

Quest’ultima era deposta entro<br />

una fossa che <strong>con</strong>teneva resti provenienti<br />

dal rogo e, in particolare,<br />

materiali ceramici frantumati<br />

intenzionalmente, offerti al<br />

momento della cerimonia funebre.<br />

Tra <strong>di</strong> essi si segnala del vasellame<br />

in terra sigillata, caratterizzato da<br />

una decorazione a <strong>gemme</strong> impresse sul fondo<br />

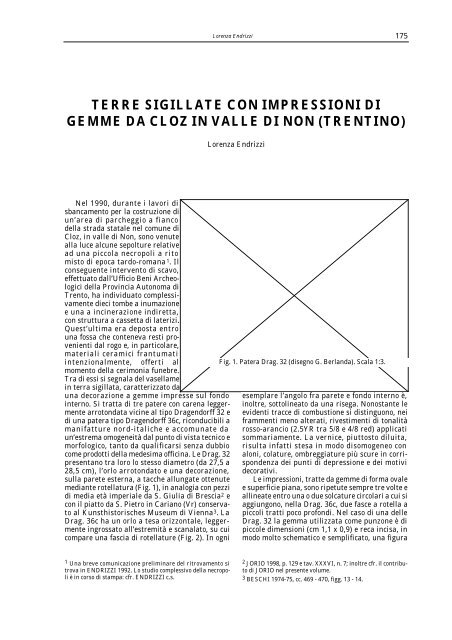

interno. Si tratta <strong>di</strong> tre patere <strong>con</strong> carena leggermente<br />

arrotondata vicine al tipo Dragendorff 32 e<br />

<strong>di</strong> una patera tipo Dragendorff 36c, ri<strong>con</strong>ducibili a<br />

manifatture nord-italiche e accomunate da<br />

un’estrema omogeneità dal punto <strong>di</strong> vista tecnico e<br />

morfologico, tanto da qualificarsi senza dubbio<br />

come prodotti della medesima officina. Le Drag. 32<br />

presentano tra loro lo stesso <strong>di</strong>ametro (da 27,5 a<br />

28,5 cm), l’orlo arrotondato e una decorazione,<br />

sulla parete esterna, a tacche allungate ottenute<br />

me<strong>di</strong>ante rotellatura (Fig. 1), in analogia <strong>con</strong> pezzi<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>a età imperiale da S. Giulia <strong>di</strong> Brescia 2 e<br />

<strong>con</strong> il piatto da S. Pietro in Cariano (Vr) <strong>con</strong>servato<br />

al Kunsthistorisches Museum <strong>di</strong> Vienna 3. La<br />

Drag. 36c ha un orlo a tesa orizzontale, leggermente<br />

ingrossato all’estremità e scanalato, su cui<br />

compare una fascia <strong>di</strong> rotellature (Fig. 2). In ogni<br />

1 Una breve comunicazione preliminare del ritrovamento si<br />

trova in <strong>ENDRIZZI</strong> 1992. Lo stu<strong>di</strong>o complessivo della necropoli<br />

è in corso <strong>di</strong> stampa: cfr. <strong>ENDRIZZI</strong> c.s.<br />

Lorenza Endrizzi 175<br />

Lorenza Endrizzi<br />

Fig. 1. Patera Drag. 32 (<strong>di</strong>segno G. Berlanda). Scala 1:3.<br />

esemplare l’angolo fra parete e fondo interno è,<br />

inoltre, sottolineato da una risega. Nonostante le<br />

evidenti tracce <strong>di</strong> combustione si <strong>di</strong>stinguono, nei<br />

frammenti meno alterati, rivestimenti <strong>di</strong> tonalità<br />

rosso-arancio (2.5YR tra 5/8 e 4/8 red) applicati<br />

sommariamente. La vernice, piuttosto <strong>di</strong>luita,<br />

risulta infatti stesa in modo <strong>di</strong>somogeneo <strong>con</strong><br />

aloni, colature, ombreggiature più scure in corrispondenza<br />

dei punti <strong>di</strong> depressione e dei motivi<br />

decorativi.<br />

Le <strong>impressioni</strong>, tratte da <strong>gemme</strong> <strong>di</strong> forma ovale<br />

e superficie piana, sono ripetute sempre tre volte e<br />

allineate entro una o due solcature circolari a cui si<br />

aggiungono, nella Drag. 36c, due fasce a rotella a<br />

piccoli tratti poco profon<strong>di</strong>. Nel caso <strong>di</strong> una delle<br />

Drag. 32 la gemma utilizzata come punzone è <strong>di</strong><br />

piccole <strong>di</strong>mensioni (cm 1,1 x 0,9) e reca incisa, in<br />

modo molto schematico e semplificato, una figura<br />

2 JORIO 1998, p. 129 e tav. XXXVI, n. 7; inoltre cfr. il <strong>con</strong>tributo<br />

<strong>di</strong> JORIO nel presente volume.<br />

3 BESCHI 1974-75, cc. 469 - 470, figg. 13 - 14.

176<br />

PRODUZIONE CERAMICA IN AREA PADANA TRA IL II SECOLO a.C. E IL VII SECOLO d.C.: NUOVI DATI E PROSPETTIVE DI RICERCA<br />

alata <strong>con</strong> timone e patera (?), riferibile al tipo della<br />

Vittoria/Fortuna (Fig. 3), se<strong>con</strong>do un’i<strong>con</strong>ografia<br />

sincretistica molto <strong>di</strong>ffusa a partire dal II sec.<br />

d.C. 4 Sui restanti pezzi la gemma è piuttosto grande<br />

(cm 2 x 1,4) e riporta la figura <strong>di</strong> un personaggio<br />

maschile nudo, in corsa verso destra, nell’atto,<br />

pare, <strong>di</strong> trattenere o <strong>di</strong> aggrapparsi per le briglie<br />

ad un cavallo alato che lo sovrasta (Fig. 4). Il soggetto,<br />

per il quale fino ad ora non si sono trovati<br />

<strong>con</strong>fronti, è forse ri<strong>con</strong>ducibile al mito <strong>di</strong> Bellerofonte<br />

ma rimane comunque <strong>di</strong> incerta interpretazione.<br />

Questo tipo <strong>di</strong> vasellame che, come è noto,<br />

trova attestazioni soprattutto in ambito nor<strong>di</strong>talico<br />

centro orientale, <strong>con</strong> una cospicua <strong>con</strong>centrazione<br />

nel v i c u s <strong>di</strong> B e d r i a c u m- C a l v a t o n e 5, è rappresentato<br />

a livello trentino da altri otto frammenti,<br />

<strong>di</strong> cui cinque dall’area urbana (p.zza Bellesini: un<br />

fr. <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> Marte Ultore e uno <strong>con</strong><br />

Elios/Sole; teatro Sociale: un fr. <strong>con</strong> raffigurazione<br />

<strong>di</strong> Marte Ultore; p.zza Cesare Battisti: un fr. <strong>con</strong><br />

figura seduta; p.zza Duomo: un fr. <strong>con</strong> un elemento<br />

fitomorfo, forse un giglio) e tre dal territorio gardesano<br />

(Arco-via Passirone: un fr. <strong>con</strong> raffigurazione<br />

<strong>di</strong> Mercurio 6; monte S. Martino: due patere<br />

frammentarie <strong>con</strong> l’impressione <strong>di</strong> stampiglie a<br />

palmetta 7), tutti provenienti da <strong>con</strong>testi non databili.<br />

Solitamente la cronologia delle <strong>sigillate</strong><br />

impresse non viene posta oltre l’inizio del II sec.<br />

d.C., anche in <strong>con</strong>siderazione <strong>di</strong> analogie tecnicodecorative<br />

e morfologiche <strong>con</strong> la ceramica a vernice<br />

nera, che indu<strong>con</strong>o, come nel caso <strong>di</strong> Calvatone,<br />

a sottolineare una possibile <strong>con</strong>tinuità tra le due<br />

p r o d u z i o n i 8. L’elemento <strong>di</strong> particolare interesse<br />

Fig. 3. Gemme impresse <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> Vittoria/Fortuna<br />

(foto E. Munerati).<br />

4 SENA CHIESA 1966, p. 48.<br />

5 Le <strong>sigillate</strong> impresse <strong>di</strong> Calvatone, <strong>con</strong>siderato un possibile<br />

centro <strong>di</strong> smistamento <strong>di</strong> tale materiale, sono state più volte<br />

oggetto <strong>di</strong> pubblicazione. Da ultimo si veda VOLONTÉ 1998,<br />

pp. 501-502, a cui si rimanda anche per i riferimenti bibliografici<br />

relativi ai rinvenimenti noti.<br />

Fig. 2. Patera Drag. 36 (<strong>di</strong>segno G. Berlanda).<br />

Scala 1:3.<br />

che emerge dall’esame del ritrovamento <strong>di</strong> Cloz è<br />

fornito dall’associazione dei quattro esemplari <strong>con</strong><br />

una coppetta emisferica tipo Hayes 44 in sigillata<br />

africana C, testimoniata tra il 220/240 circa e la<br />

fine del III sec. d.C., che <strong>con</strong>sentirebbe dunque <strong>di</strong><br />

protrarre la loro datazione almeno fino alla metà<br />

del III sec. d.C. Questo dato <strong>con</strong>corderebbe, tra<br />

l’altro, <strong>con</strong> la cronologia tarda proposta per i ritrovamenti<br />

<strong>di</strong> Ravenna 9 e per quelli <strong>di</strong> Santa Giulia a<br />

Brescia 10.<br />

Fig. 4. Gemme impresse <strong>con</strong> raffigurazione <strong>di</strong> un personaggio<br />

maschile sovrastato da un cavallo alato (foto E.<br />

Munerati).<br />

6 CAVADA 1988, p. 34, fig. 5.<br />

7 GUELLA 1979, Tav. LXVI, fig. 6.<br />

8 VOLONTÉ 1998, pp. 501-502.<br />

9 MAIOLI 1973, pp. 3 - 9; VOLONTÉ 1998, p. 502.<br />

10 JORIO 1998, p. 129.

BIBLIOGRAFIA<br />

L. BESCHI 1974-1975, Corre<strong>di</strong> funerari da S. Pietro Incariano<br />

a Vienna, “Aquileia Nostra”, XLC - XLVI, cc. 445 -<br />

478.<br />

E. CAVADA 1988, Aggiornamento 1987. Scavi archeologici nel<br />

Basso Sarca, “Sommolago”, V, 3; pp. 27 - 38.<br />

L. <strong>ENDRIZZI</strong> 1992, Le tombe <strong>di</strong> Cloz, “Archeologia Viva”, XI,<br />

34, pp. 52 - 57.<br />

L. <strong>ENDRIZZI</strong> c.s., Cloz in Valle <strong>di</strong> Non (Trentino): la necropoli<br />

<strong>di</strong> via S. Maria e altri ritrovamenti, “ArcheoAlp-<br />

Archeologia delle Alpi”.<br />

A. GUELLA 1979, Inse<strong>di</strong>amento romano del monte <strong>di</strong> S. Marti -<br />

no (Riva del Garda), in Atti della Accademia Roveretana<br />

degli Agiati, aa. 229 (1979), s. VI, vol. 19, f. A,<br />

(= Atti <strong>con</strong>gresso Romanità del Trentino e <strong>di</strong> zone<br />

limitrofe, II), pp. 273 - 278.<br />

Lorenza Endrizzi 177<br />

S. JORIO 1998, Terra sigillata <strong>di</strong> età me<strong>di</strong>o e tardo imperiale,<br />

in G. OLCESE (a cura <strong>di</strong>), Ceramiche in Lombar<strong>di</strong>a<br />

tra II secolo a.C. e VII secolo d.C. Raccolta dei dati<br />

ine<strong>di</strong>ti, Mantova, pp. 125 - 132.<br />

M. G. MAIOLI 1973, <strong>Terre</strong> <strong>sigillate</strong> ravennati <strong>con</strong> <strong>impressioni</strong><br />

<strong>di</strong> gemma, “Felix Ravenna”, V -VI, pp. 3 - 9.<br />

G. SENA CHIESA 1966, Gemme del Museo Nazionale <strong>di</strong> Aqui -<br />

leia, Padova.<br />

M. VOLONTÉ 1998, La ceramica decorata a <strong>gemme</strong> impresse,<br />

in Tesori della Postumia, Archeologia e storia intor -<br />

no a una grande strada romana alle ra<strong>di</strong>ci<br />

dell’Europa (Cremona, Santa Maria della Pietà, 4<br />

aprile – 26 luglio 1998), Milano, pp. 501 - 502.