e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio

e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio

e scorbutico - Banca Popolare di Sondrio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

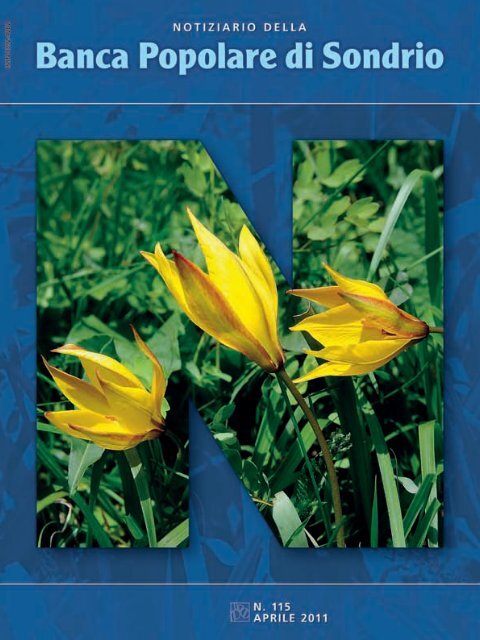

NOTIZIARIO DELLA<br />

BANCA POPOLARE<br />

DI SONDRIO<br />

N. 115 - APRILE 2011<br />

Tel.: 0342 528 467<br />

Fax: 0342 528 316<br />

E-mail: notiziario@popso.it<br />

La rivista è consultabile in Internet<br />

all’in<strong>di</strong>rizzo: www.popso.it<br />

Direttore<br />

Mario Alberto Pedranzini<br />

Direttore responsabile<br />

Luciano Giacomelli<br />

Capo redazione<br />

Paolo Lorenzini<br />

Vice Capo redazione<br />

Mina Bartesaghi<br />

Redazione<br />

Antonio Del Felice, Maura Poloni,<br />

Chiara Previsdomini,<br />

Italo Spini, Graziella Venturoli<br />

Impaginazione e grafi ca<br />

Grafi ca e Pubblicità Marcassoli srl<br />

Nembro BG<br />

Stampa<br />

Castelli Bolis Poligrafi che spa<br />

Cenate Sotto BG<br />

La <strong>di</strong>rezione della rivista resta<br />

a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti gli eventuali<br />

detentori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti d’immagine<br />

non in<strong>di</strong>viduati o che non sia stato<br />

possibile raggiungere per<br />

l’assolvimento degli obblighi <strong>di</strong> legge.<br />

Gli articoli non impegnano la rivista<br />

e rispecchiano il pensiero dell’autore.<br />

Pubblicazione quadrimestrale<br />

Anno 39° - N. 1<br />

Registrato presso il Tribunale<br />

<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> al N. 108/73 Reg. Period.<br />

ASSOCIATA ALL’UNIONE U SSTAMPA<br />

PERIODICA<br />

ITALIANA (U.S.P.I.)<br />

Informativa sul trattamento dei dati personali<br />

resa dalla <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, titolare<br />

del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/03<br />

Per spe<strong>di</strong>re le pubblicazioni della <strong>Banca</strong> ai destinatari<br />

ci serviamo dei relativi nominativi e in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong><br />

corrispondenza. I dati necessari vengono acquisiti,<br />

conservati e trattati, per questi scopi, con modalità<br />

elettroniche e manuali, da nostro personale e<br />

collaboratori specifi camente incaricati. Vengono<br />

anche trattati, per svolgere determinate attività (a<br />

esempio, imbustamento e spe<strong>di</strong>zione), da società<br />

esterne che operano sulla base <strong>di</strong> nostre apposite<br />

istruzioni. I dati non vengono ceduti a terzi né resi<br />

pubblici, né utilizzati per altre fi nalità. È assicurato<br />

l’eventuale esercizio, da parte delle persone cui i<br />

dati si riferiscono, dei <strong>di</strong>ritti previsti dall’art. 7 del<br />

D.Lgs. 196/03 - Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei<br />

dati personali.<br />

Per ulteriori informazioni o per l’esercizio dei cennati<br />

<strong>di</strong>ritti è possibile rivolgersi, per iscritto, al<br />

Responsabile del trattamento c/o <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> - Uffi cio Privacy - Piazza Garibal<strong>di</strong> 16 -<br />

23100 <strong>Sondrio</strong> SO. E-mail: privacy@popso.it

In copertina:<br />

il Tulipano alpino (Tulipa australis)<br />

rara varietà botanica<br />

delle Orobie valtellinesi<br />

(foto Mauro Lanfranchi)<br />

Terza pagina<br />

Divagazioni sul tempo<br />

4 UMBERTO ECO<br />

Italia 150<br />

Il Risorgimento e la Valtellina<br />

10 FRANCO MONTEFORTE<br />

Tre umili preti<br />

che hanno fatto grande l’Italia<br />

26 Mons. DANIELE ROTA<br />

Economia - Finanza<br />

Il listino azionario è in ven<strong>di</strong>ta<br />

41 ALESSANDRO BOLOGNESI<br />

Indagine conoscitiva<br />

sui mercati degli strumenti fi nanziari<br />

42 GIUSEPPE MUSSARI<br />

André Meyer,<br />

banchiere leggendario (e <strong>scorbutico</strong>)<br />

49 GIANCARLO GALLI<br />

La Cina e i Fon<strong>di</strong> sovrani:<br />

la crescita <strong>di</strong> una potenza geo-economica<br />

ALBERTO QUADRIO CURZIO<br />

52 VALERIA MICELI<br />

SOMMARIO<br />

Personaggi<br />

Peter Peter.<br />

Quando il palato si mette in viaggio<br />

57 ALESSANDRO MELAZZINI<br />

Gianrico Tedeschi o della vitalità geniale<br />

64 EDGARDA FERRI<br />

Franz e il suo doppio: i gemelli Liszt<br />

68 MELANIA G. MAZZUCCO<br />

Giustizia<br />

La me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong>fensiva danneggia<br />

il paziente e la fi nanza pubblica<br />

77 ALFONSO MARRA<br />

La Costituzione Italiana.<br />

Conoscerla per amarla<br />

80 FRANCESCO SAVERIO CERRACCHIO<br />

Incontri BPS<br />

Fede e scienza<br />

86 Card. GIANFRANCO RAVASI<br />

Quale futuro per l’economia in Europa<br />

90 GUIDO TABELLINI<br />

Attualità<br />

Tibet Tawo Tadra<br />

98 FAUSTO SASSI<br />

La nuova meccanica<br />

e la ricerca inter<strong>di</strong>sciplinare<br />

110 EDOARDO MAZZA

Elzeviri<br />

In viaggio con Brunilde e Rosamunda<br />

116 GIORGIO TORELLI<br />

Tortura per adolescenti<br />

122 LUCA GOLDONI<br />

Immanuel Kant. La pace della ragione<br />

123 GAVINO MANCA<br />

Società e costume<br />

La lingua italiana si trasforma<br />

126 VITTORIO MATHIEU<br />

Salute<br />

Cos’è la buona me<strong>di</strong>cina?<br />

128 ALESSANDRO BERTOLINI<br />

Provincia ieri e oggi<br />

Il senso del non senso<br />

134 REMO BRACCHI<br />

Il giro della Valle Poschiavina<br />

LUISA ANGELICI e<br />

140 ANTONIO BOSCACCI<br />

Paesaggi senza tempo<br />

Piacenza, a fi anco del Po<br />

142 GIGLIOLA MAGRINI<br />

Reportage<br />

Impressioni <strong>di</strong> un viaggio in Corsica<br />

150 ROBERTO RUOZI<br />

Notiziario della<br />

BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br />

N. 115 - APRILE 2011<br />

Gli amici dell’uomo<br />

Allevare correttamente<br />

una tartarughina acquatica<br />

160 PIERO M. BIANCHI<br />

Oltre la Valle<br />

Honoré II, premier Seigneur de Monaco<br />

à porter le titre de Prince<br />

164 RENÉ NOVELLA<br />

Le trasformazioni economiche e sociali<br />

del Chiavarese dall’Unità d’Italia al 1914<br />

168 MARCO DORIA<br />

Momenti Pirovano<br />

Tutti all’appello a 3.000 metri<br />

per assistere alle lezioni...<br />

175 e non solo <strong>di</strong> sci<br />

Dalla “Suisse”<br />

Un costruttore <strong>di</strong> futuro<br />

181 CARLO DE BENEDETTI<br />

Adriano Olivetti e il “secolo breve”<br />

182 FABRIZIO FAZIOLI<br />

Adriano Olivetti,<br />

ritratto <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore illuminato<br />

186 VALERIO CASTRONOVO<br />

Adriano Olivetti: tra sogno e realtà<br />

MAURO LEO BARANZINI e<br />

190 FABRIZIO FAZIOLI<br />

Comunità e Cantoni:<br />

alla ricerca <strong>di</strong> libertà politica<br />

196 DAVIDE CADEDDU<br />

La Fondazione Adriano Olivetti<br />

200 LAURA OLIVETTI<br />

Cronache aziendali<br />

Acqua del Burkina<br />

202 WAIDER VOLTA<br />

204 Fatti <strong>di</strong> casa nostra

4 TERZA PAGINA<br />

Divagazioni<br />

sul tempo<br />

Archivi Alinari<br />

UMBERTO ECO<br />

NOTIZIARIO<br />

Terza pagina<br />

Che cosa faceva Dio, prima<br />

<strong>di</strong> fare il cielo e la<br />

terra? Preparava l’inferno<br />

per chi vuole occuparsi<br />

<strong>di</strong> problemi troppo <strong>di</strong>ffi cili. Colui<br />

che ha citato questa battuta (evidentemente<br />

già antica ai suoi tempi),<br />

avvertendo che si trattava <strong>di</strong><br />

uno scherzo, parlava con molta<br />

serietà ed affrontava uno dei massimi<br />

problemi della fi losofi a <strong>di</strong> tutti<br />

i secoli: il tempo. Si trattava <strong>di</strong><br />

sant’Agostino, che appunto al tempo<br />

de<strong>di</strong>ca il libro XI delle sue Confessioni.<br />

Già nel citare quella battuta<br />

scherzosa, Agostino anticipava<br />

una conclusione su cui si troverebbe<br />

oggi d’accordo anche un<br />

teorico del Big Bang: il tempo nasce<br />

in quel preciso istante, solo<br />

dal Big Bang in avanti si può parlare<br />

<strong>di</strong> “prima” e <strong>di</strong> “dopo”, e quin<strong>di</strong><br />

non ci si può chiedere che cosa<br />

avvenisse “prima” della nascita<br />

del tempo.<br />

Del tempo si erano occupati<br />

i fi losofi greci, e la defi nizione che<br />

aveva avuto più fortuna era stata<br />

quella <strong>di</strong> Aristotele (Fisica IV, 11,<br />

219 b 1): «Il tempo è il numero del<br />

movimento secondo il prima e il<br />

dopo». Non molto <strong>di</strong>versamente<br />

secondo Crisippo il tempo era<br />

«l’intervallo del movimento del<br />

mondo» – dove intervallo non deve<br />

intendersi come «spazio vuoto tra<br />

due cose», perché il termine greco<br />

era <strong>di</strong>ástêma, il termine che si<br />

usava per l’intervallo musicale (e<br />

cioè il “rapporto” tra due suoni), e<br />

dunque non era un “vuoto”, un silenzio,<br />

bensì un “pieno” che l’orecchio<br />

sentiva. Locke, nel correggere<br />

parzialmente Aristotele (Saggio<br />

sull’intelletto umano, II, XIV, 19),<br />

<strong>di</strong>ceva che il tempo non misura<br />

necessariamente il movimento,<br />

ma «ogni apparenza o alterazione<br />

<strong>di</strong> idee costante e perio<strong>di</strong>ca», così<br />

che se il sole, invece <strong>di</strong> muoversi

Mauro Lanfranchi<br />

nel cielo, semplicemente aumentasse<br />

o <strong>di</strong>minuisse l’intensità della<br />

sua luce, questo alternarsi regolato<br />

potrebbe servire come parametro<br />

per misurare il tempo. Ottima<br />

correzione, perché legittima anche<br />

gli orologi non meccanici come<br />

quelli atomici. Ma siamo sempre a<br />

una idea del tempo come or<strong>di</strong>ne e<br />

successione, e questa concezione<br />

del tempo non cambia neppure<br />

con Leibniz e Newton. In effetti<br />

non cambia neppure da Kant a<br />

Einstein, quando nel tempo si vede<br />

l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> una catena causale<br />

– salvo che, e uso una defi nizione<br />

<strong>di</strong> Reichenbach, a cui torneremo<br />

più avanti, «la teoria della relatività<br />

non presuppone una <strong>di</strong>rezione ma<br />

solo un or<strong>di</strong>ne del tempo» (The<br />

Direction of Time. Berkeley and Los<br />

Angeles: University of California<br />

Press 1954, p. 42).<br />

Se il tempo è la misura precisa<br />

<strong>di</strong> una successione or<strong>di</strong>nata <strong>di</strong><br />

stati, era dunque ovvio che, come<br />

è avvenuto in tutte le civiltà, il primo<br />

criterio oggettivo <strong>di</strong> misura<br />

fosse stato dato dal movimento<br />

degli astri (che è movimento, ma<br />

anche ritorno e “apparenza perio<strong>di</strong>ca<br />

e costante”). Ma se il tempo<br />

fosse solo questo, allora sarebbe<br />

interessante chiederci perché per<br />

tanti secoli gli uomini hanno misurato<br />

gli anni, i mesi e i giorni, ma<br />

hanno tardato molto a misurare le<br />

ore e i minuti. È che per misurare<br />

ore e minuti è stato necessario<br />

attendere strumenti meccanica-<br />

Per misurare ore<br />

e minuti è stato<br />

necessario attendere<br />

strumenti<br />

meccanicamente<br />

precisi. Nella pagina<br />

a fianco: Giorgio<br />

Vasari (1511-74):<br />

Allegoria del tempo,<br />

particolare del<br />

Giu<strong>di</strong>zio universale.<br />

Firenze, Duomo <strong>di</strong><br />

Santa Maria del<br />

Fiore.<br />

Hours and minutes<br />

could not be<br />

measured until there<br />

were mechanically<br />

precise instruments.<br />

On the facing page:<br />

Giorgio Vasari<br />

(1511-74): Allegory of<br />

time, detail of the<br />

Last Judgement.<br />

Florence, Cathedral<br />

of Santa Maria del<br />

Fiore.<br />

mente precisi, e quanto fosse arduo<br />

<strong>di</strong>videre l’anno in un numero<br />

preciso <strong>di</strong> giorni ce lo <strong>di</strong>cono le vicissitu<strong>di</strong>ni<br />

dei vari calendari. Per<br />

millenni l’unico orologio sicuro è<br />

rimasto il canto del gallo e a una<br />

economia eminentemente agricola<br />

bastava ritmare la vita in<strong>di</strong>viduale<br />

sul sorgere e sul tramontare del<br />

sole, e quella sociale sulla successione<br />

delle stagioni. Per millenni il<br />

concetto <strong>di</strong> puntualità è rimasto<br />

assai vago, e al massimo si misuravano<br />

alcune parti del giorno sui<br />

ritmi della preghiera e sul suono<br />

delle campane.<br />

Quanto a noi, fi gli della civiltà<br />

degli orologi, talora <strong>di</strong>mostriamo<br />

ancora <strong>di</strong> avere idee molto imprecise<br />

sulla misurazione del tempo.<br />

Basta controllare quanti articoli e<br />

quanti libri più o meno seri erano<br />

usciti all’approssimarsi della fi ne<br />

del secondo millennio per <strong>di</strong>scute-<br />

Digressions on time<br />

Thinkers and philosophers have endeavoured for years to give a<br />

definition to the concept of time. For Aristotle, time is the number<br />

of motion in respect of before and after. For Chrysippus, it is the<br />

interval of the world’s motion. For Locke, on the other hand, time<br />

does not measure motion, but each constant and perio<strong>di</strong>c<br />

appearance or alteration of ideas. The first criterion of measurement<br />

in this perspective was the motion of the stars. Basing the evaluation<br />

of time on the motion of the sun, it was not until the introduction of<br />

the first accurate mechanical clocks in relatively recent times that a<br />

meaning could be given to the idea of punctuality. But measuring<br />

does not mean understan<strong>di</strong>ng what time is. St. Augustine said that<br />

before the creation of the world, God prepared hell for those who<br />

wanted to deal with problems that were too <strong>di</strong>fficult.<br />

re se esso terminasse il 31 <strong>di</strong>cembre<br />

1999 o il 31 <strong>di</strong>cembre 2000.<br />

Sembra impossibile che ci fosse<br />

<strong>di</strong>saccordo: è ovvio che il millennio<br />

fi nisce con il <strong>di</strong>cembre dell’anno<br />

2000, così come la prima decina<br />

fi nisce con il numero 10 e la seconda<br />

inizia con il numero 11.<br />

Queste cose le sanno molto bene<br />

i bibliofi li: una volta deciso che gli<br />

incunaboli sono i libri a stampa<br />

prodotti entro la fi ne del XV secolo,<br />

si considerano incunaboli i libri<br />

stampati entro il 31 <strong>di</strong>cembre<br />

1500 (e non il 31 <strong>di</strong>cembre 1499).<br />

Ma è la cifra tonda che fa effetto,<br />

ed è a causa <strong>di</strong> quei due zeri che<br />

si temeva (ricordate?) che entrasse<br />

in scena il Millennium Bug, il<br />

verme del millennio che avrebbe<br />

bloccato i computer <strong>di</strong> tutto il mondo<br />

i quali, costruiti per calcolare gli<br />

anni in due cifre, dopo il 99 avrebbero<br />

contrassegnato l’anno Duemila<br />

con 00, confondendolo così<br />

col 1900.<br />

Sul problema <strong>di</strong> quando fi nisse<br />

il secolo ci sono state <strong>di</strong>scussioni<br />

tra fi ne XVII secolo e inizio<br />

XVIII, tra fi ne XVIII e inizio XIX, e tra<br />

fi ne XIX e inizio XX – e credo che<br />

continueremo la <strong>di</strong>scussione anche<br />

nel <strong>di</strong>cembre 2999. Non c’è<br />

nulla da fare, il sentimento popolare<br />

vince sul buonsenso e sulla<br />

scienza e, come i nostri antenati<br />

hanno festeggiato l’inizio del Ventesimo<br />

secolo al primo gennaio<br />

1900, così abbiamo fatto noi (sbagliando)<br />

per il Ventunesimo – e<br />

TERZA PAGINA 5<br />

Fotolia

forse abbiamo fatto bene, altrimenti<br />

il millennio sarebbe iniziato<br />

nel 2001, sotto il segno catastrofi<br />

co dell’attentato alle Due Torri.<br />

Il computo del tempo fa perdere<br />

la testa anche alle persone<br />

colte. Ho letto vari articoli, sul fi nire<br />

del 1999, in cui la colpa del<br />

<strong>di</strong>battito sulla fi ne del millennio<br />

sarebbe risalita a Dionigi il Piccolo,<br />

che nel sesto secolo d.C. aveva<br />

proposto <strong>di</strong> far cominciare il<br />

computo degli anni dalla nascita<br />

<strong>di</strong> Cristo. Prima si calcolavano dal<br />

regno <strong>di</strong> Diocleziano, e in molti<br />

casi dalla data dell’inizio del mondo,<br />

immaginatevi con quale precisione.<br />

Ora è certo che Dionigi<br />

aveva nettamente sbagliato la<br />

data della nascita <strong>di</strong> Gesù, che<br />

dovrebbe aver avuto luogo da<br />

quattro a sei anni prima, per cui è<br />

legittimo sospettare che il nostro<br />

millennio avesse dovuto fi nire nel<br />

1997 o giù <strong>di</strong> lì. Quello che è tuttavia<br />

curioso è che molti attribuivano<br />

a Dionigi un secondo errore:<br />

siccome egli non poteva conoscere<br />

lo zero (che – passato dagli<br />

in<strong>di</strong>ani agli arabi – è stato introdotto<br />

in Occidente solo secoli<br />

dopo), avrebbe fatto iniziare la<br />

storia della cristianità dall’anno 1.<br />

6 TERZA PAGINA<br />

Se avesse considerato un anno<br />

zero, si <strong>di</strong>ce, non avremmo avuto<br />

<strong>di</strong> che <strong>di</strong>scutere, e il secondo millennio<br />

sarebbe fi nito incontestabilmente<br />

col 31 <strong>di</strong>cembre 1999.<br />

Grande bestialità (non imputabile<br />

a Dionigi ma ai suoi cattivi<br />

interpreti). Immaginiamo per assurdo<br />

che Dionigi fosse stato competente<br />

in matematica in<strong>di</strong>ana, e<br />

avesse fatto nascere Gesù nell’anno<br />

Zero. Forse che Maria e Giusep-<br />

pe, dopo do<strong>di</strong>ci mesi, avrebbero<br />

detto che Gesù compiva zero anni,<br />

e che ne avrebbe compiuto uno<br />

solo allo scadere dell’anno seguente?<br />

Evidentemente non è così<br />

che noi calcoliamo i nostri anni,<br />

perché nel momento in cui nasciamo<br />

(e chiamiamolo pure “istante<br />

zero”) stiamo iniziando il nostro<br />

primo anno <strong>di</strong> vita; e non si vede<br />

perché dovremmo fare in modo<br />

<strong>di</strong>verso coi secoli. Ma ho citato<br />

l’episo<strong>di</strong>o per <strong>di</strong>re che, con tutti i<br />

nostri orologi, meccanici e atomici,<br />

<strong>di</strong> fronte al computo del tempo noi<br />

siamo ancora capaci <strong>di</strong> perdere la<br />

testa.<br />

Il fatto è che noi misuriamo il<br />

tempo ma questo non ci consente<br />

affatto <strong>di</strong> capire che cosa sia, e se<br />

sia giusto misurarlo metricamen-<br />

Noi misuriamo il<br />

tempo ma questo<br />

non ci consente<br />

affatto <strong>di</strong> capire che<br />

cosa sia, e se sia<br />

giusto misurarlo<br />

metricamente.<br />

Mauro Lanfranchi<br />

We measure time<br />

but this does not let<br />

us understand at all<br />

what it is and<br />

whether it is right to<br />

measure it metrically.<br />

te. Torniamo a sant’Agostino.<br />

All’inizio della sua rifl essione egli<br />

sembra con<strong>di</strong>videre l’idea aristotelica,<br />

e infatti <strong>di</strong>ce che, a <strong>di</strong>fferenza<br />

dell’eternità, che è immobile, un<br />

tempo è lungo per la successione<br />

<strong>di</strong> molti movimenti, che non possono<br />

estendersi nello stesso tempo.<br />

Anzi, egli <strong>di</strong>ce «per molti movimenti<br />

che passano oltre, che ci oltrepassano».<br />

Pare dunque che ciò<br />

che lo colpisce nello scorrere <strong>di</strong><br />

questi movimenti, è che essi <strong>di</strong>ventano<br />

tempo passato. E proprio<br />

da questa considerazione egli inizia<br />

a rifl ettere che, mentre nell’eternità<br />

tutto è presente, il tempo sia<br />

un curioso fenomeno per cui ogni<br />

passato è come cacciato via dal<br />

futuro, ed ogni futuro consegue dal<br />

passato, e sia passato che futuro<br />

fl uiscono dal presente. Eppure, si<br />

chiede Agostino, come possono<br />

esistere passato e futuro se il<br />

passato non è più e il futuro non è<br />

ancora? Avremo dunque un eterno<br />

presente? Ma un eterno presente<br />

sarebbe eternità, e non tempo. E<br />

infi ne, anche a voler considerare il<br />

presente, possiamo <strong>di</strong>re che il<br />

mese in corso sia presente, mentre<br />

ne sono presenti solo un giorno,<br />

un’ora, un minuto, un secondo?<br />

Non appena cerca <strong>di</strong> defi nire<br />

la durata <strong>di</strong> questo secondo presente,<br />

Agostino si rende conto che<br />

anch’essa può essere infi nitamente<br />

sud<strong>di</strong>visa in entità sempre più<br />

brevi e che, quand’anche la più<br />

breve <strong>di</strong> queste unità fosse defi nibile,<br />

essa passerebbe così rapidamente<br />

dal futuro al passato da<br />

non avere la minima durata, «nullum<br />

habet spatium» – e si noti come<br />

anche qui, per in<strong>di</strong>care una<br />

durata temporale, egli usasse un<br />

termine spaziale.<br />

Ed ecco che ogni defi nizione<br />

del tempo in termini <strong>di</strong> entità misurabile<br />

entra in crisi, e Agostino lo<br />

<strong>di</strong>ce a chiare lettere (XIII, 29). Egli<br />

non è d’accordo sul fatto che il<br />

tempo <strong>di</strong>penda dal moto del sole,<br />

della luna e degli astri. Perché il<br />

tempo non potrebbe essere il moto<br />

<strong>di</strong> qualsiasi corpo, persino (e qui<br />

Agostino anticipa Locke, e quin<strong>di</strong><br />

non solo l’idea <strong>di</strong> orologio meccanico<br />

ma anche quella <strong>di</strong> orologio<br />

atomico) il moto circolare e perio-

<strong>di</strong>co della ruota <strong>di</strong> un vasaio? Ma<br />

Agostino fa <strong>di</strong> più. In XIII, 30 ricorda<br />

il «fermati o sole!» <strong>di</strong> Giosuè: in<br />

quel momento il sole, e con lui<br />

tutti gli astri, si era fermato, eppure<br />

il tempo continuava ad andare<br />

avanti (e ancora una volta egli usa<br />

un termine spaziale, ibat).<br />

Quale era il tempo che “andava<br />

avanti” quando il sole si era<br />

fermato? Direi che era il tempo<br />

della coscienza (e forse del corpo)<br />

<strong>di</strong> Giosuè. E infatti Agostino, nel<br />

negare la connessione <strong>di</strong>retta del<br />

tempo coi moti celesti, subito avanza<br />

l’ipotesi che esso sia l’estensione,<br />

l’estendersi dell’anima.<br />

Dunque, <strong>di</strong>ceva Agostino, noi<br />

non possiamo misurare né il passato,<br />

né il presente, né il futuro<br />

(che non ci sono mai) e tuttavia<br />

misuriamo il tempo, quando <strong>di</strong>ciamo<br />

che un certo tempo è lungo,<br />

che non passa mai, o che è passato<br />

molto in fretta. Agostino stava<br />

dunque parlando <strong>di</strong> una misura<br />

non metrica del tempo, quella che<br />

mettiamo in opera quando ci pare<br />

che una giornata noiosa sia durata<br />

moltissimo, e un’ora piacevole sia<br />

passata troppo in fretta. E qui avviene<br />

il colpo <strong>di</strong> scena agostiniano:<br />

questa misura avviene nella memoria.<br />

La vera misura del tempo è<br />

Photo Oilime<br />

Le pagine che<br />

sant’Agostino<br />

(350-430) de<strong>di</strong>ca<br />

al tema del tempo<br />

appaiono tra le più<br />

moderne, concise e<br />

rivelatrici <strong>di</strong> tutta la<br />

storia del pensiero<br />

filosofico.<br />

The pages by St.<br />

Augustine (350-430)<br />

on the subject of<br />

time are some of the<br />

most modern,<br />

concise and revealing<br />

in the whole of the<br />

history of<br />

philosophical<br />

thought.<br />

Nel celebre passo<br />

biblico del «Fermati<br />

o sole», il tempo che<br />

andava avanti era<br />

forse il tempo della<br />

coscienza – e anche<br />

del corpo – <strong>di</strong><br />

Giosuè.<br />

In the famous Biblical<br />

passage of “Sun,<br />

stand thou still”, the<br />

time which moved<br />

forward was perhaps<br />

the time of Joshua’s<br />

conscience – and<br />

also of his body.<br />

una misura interiore. Secoli dopo<br />

Bergson opporrà al tempo metrico<br />

degli orologi il tempo della coscienza,<br />

la durata interiore. Potremmo<br />

leggere le bellissime pagine<br />

<strong>di</strong> Bergson (per esempio nel<br />

Saggio sui dati imme<strong>di</strong>ati della coscienza<br />

– e interrogarci sui rapporti<br />

tra il tempo <strong>di</strong> Bergson e il tempo<br />

<strong>di</strong> Proust) ma è certo che Agostino<br />

ha parlato per primo, e le<br />

sue pagine sul tempo appaiono<br />

tra le più moderne, concise e rivelatrici<br />

<strong>di</strong> tutta la storia del pensiero<br />

fi losofi co.<br />

Nessuno intende negare l’utilità<br />

del tempo degli orologi, ma è<br />

certo che esso s’intreccia (se non<br />

nella scienza, almeno nella nostra<br />

vita quoti<strong>di</strong>ana) con il tempo della<br />

coscienza e della memoria. E qui<br />

occorrerebbe aprire un nuovo paragrafo<br />

sul tempo della fenomenologia<br />

(Husserl) o sul tempo <strong>di</strong> Heidegger:<br />

il quale non è così lontano<br />

da un tempo oggettivo, che è quello<br />

biologico, e quello fi sico dell’entropia,<br />

per cui tutti i viventi tendono<br />

al nulla, ovvero (non c’era bisogno<br />

<strong>di</strong> Heidegger per scoprirlo)<br />

tutti gli uomini sono mortali. Ma<br />

Heidegger cerca <strong>di</strong> far convivere<br />

questo tempo biologico e fi sico,<br />

spietato, con il tempo del progetto<br />

o dell’unica possibilità che ci è<br />

concessa: come si può vivere accettando<br />

quello che si è stati, ed<br />

essere-per-la-morte?<br />

Non ci si attenda da queste<br />

poche note una ricostruzione globale<br />

del problema del tempo. Non<br />

lo si può fare per mancanza <strong>di</strong><br />

tempo. Qui si vogliono solo esprimere<br />

alcune perplessità. E molte<br />

delle nostre perplessità sono manifestate<br />

dal linguaggio che usiamo<br />

per parlare del tempo. Certo<br />

non siamo perplessi quando <strong>di</strong>ciamo<br />

che sono le nove meno<br />

<strong>di</strong>eci del 21 <strong>di</strong>cembre. Infatti ci<br />

pare che il tempo degli orologi e<br />

quello dell’astronomia non c’ingannino<br />

mai – anche se il Phileas<br />

Fogg del Giro del mondo in ottanta<br />

giorni <strong>di</strong> Jules Verne credeva <strong>di</strong><br />

essere tornato a Londra il 21 <strong>di</strong>cembre,<br />

e dunque in ritardo rispetto<br />

alla sua scommessa, mentre<br />

quel giorno per i lon<strong>di</strong>nesi era<br />

ancora il 20, poiché Fogg, compiendo<br />

il giro del mondo da ovest<br />

a est, aveva guadagnato un giorno.<br />

In ogni caso siamo sempre<br />

imbarazzati a nominare il tempo<br />

della durata interiore.<br />

Il tempo cammina davanti a<br />

noi o <strong>di</strong>etro a noi? Non è domanda<br />

oziosa, visto che – se guar<strong>di</strong>amo<br />

sempre verso oriente – <strong>di</strong>ciamo<br />

che sono, poniamo, le 6 <strong>di</strong> mattina<br />

quando il sole è in un certo punto<br />

del cielo davanti ai nostri occhi, e<br />

che saranno le 6 del pomeriggio<br />

quando il sole sarà in un altro<br />

punto alle nostre spalle. Noi dunque<br />

pensiamo <strong>di</strong> avere il passato<br />

TERZA PAGINA 7<br />

Photo Oilime

davanti a noi e il futuro alle spalle?<br />

Pare che in alcune culture sia così,<br />

perché il passato lo conosciamo<br />

già (e quin<strong>di</strong> lo abbiamo davanti<br />

agli occhi) mentre del futuro non<br />

sappiamo ancora nulla. Ma basta<br />

esaminare le nostre abitu<strong>di</strong>ni linguistiche<br />

occidentali per accorgerci<br />

che in realtà, quando parliamo,<br />

sembra che noi ragioniamo nel<br />

modo opposto: noi parliamo delle<br />

settimane che abbiamo davanti a<br />

noi prima <strong>di</strong> fi nire un certo lavoro,<br />

dei mesi che ci siamo lasciati alle<br />

spalle, e <strong>di</strong>ciamo «se mi volto a ricordare<br />

i giorni della mia infanzia...».<br />

Sicuro? Però parliamo anche<br />

delle settimane seguenti, e pare<br />

che pensiamo a qualcosa che ci<br />

segue, e dunque da <strong>di</strong>etro, e non<br />

che ci precede. Allora è <strong>di</strong> nuovo il<br />

futuro che sta alle nostre spalle?<br />

Ma non basta. Noi parliamo<br />

come se pensassimo che il futuro<br />

è qualcosa che prima o poi verrà<br />

qui, dove siamo ora, mentre il passato<br />

si è allontanato da noi. Noi<br />

<strong>di</strong>ciamo che «verrà (qui) il tempo in<br />

cui...» e che gli anni della fanciullezza<br />

se ne sono andati (lontano<br />

da qui). Non c’è nulla <strong>di</strong> meno razionale<br />

<strong>di</strong> questo modo <strong>di</strong> esprimersi<br />

perché, se anche dovessimo<br />

vedere futuro e passato in<br />

termini spaziali, il futuro dovrebbe<br />

essere un posto dove noi andremo,<br />

prima o poi, non una cosa che<br />

viene nel posto in cui siamo ora. E,<br />

del pari, dovremmo <strong>di</strong>re che noi<br />

siamo andati via dal passato in cui<br />

eravamo, non che il passato se ne<br />

è andato via da dove siamo ora.<br />

Adatto liberamente un bell’esperimento<br />

mentale (Derek Bickerton,<br />

The Roots of Language.<br />

Ann Arbor: Karoma, 1981, p. 270):<br />

supponiamo che mi trovi a interagire<br />

da un anno con una tribù<br />

molto ma molto primitiva, <strong>di</strong> cui<br />

conosco il linguaggio in modo assai<br />

rozzo (nomi <strong>di</strong> oggetti e azioni<br />

elementari, verbi all’infi nito, nomi<br />

propri senza pronomi, eccetera).<br />

Sto accompagnando a caccia Og<br />

e Ug: essi hanno appena ferito un<br />

orso, che si è rifugiato sanguinante<br />

nella sua caverna. Ug vuole inseguire<br />

l’orso nella tana per fi nirlo.<br />

Ma io ricordo che qualche mese<br />

8 TERZA PAGINA<br />

prima Ig aveva ferito un orso, lo<br />

aveva seguito baldanzoso nella<br />

tana, e l’orso aveva avuto ancora<br />

forza suffi ciente per <strong>di</strong>vorarlo. Vorrei<br />

ricordare a Ug quel precedente,<br />

ma per farlo dovrei potere <strong>di</strong>re che<br />

ricordo un fatto passato, ma non<br />

so esprimere né tempi verbali né<br />

concetti come ricordo che. Così mi<br />

limito a <strong>di</strong>re Eco vede orso. Ug e Og<br />

credono ovviamente che abbia<br />

avvistato un altro orso, e si spaventano.<br />

Io cerco <strong>di</strong> rassicurarli:<br />

Orso non qui. Ma i due traggono<br />

solo la conclusione che faccio<br />

scherzi <strong>di</strong> pessimo gusto nel momento<br />

meno adatto. Io insisto:<br />

Orso uccide Ig. Ma gli altri mi rispondono:<br />

No, Ig morto! Insomma,<br />

dovrei desistere, e Ug sarebbe<br />

perduto.<br />

Ricorro allora a una interpretazione<br />

non verbale, bensì visiva.<br />

Dicendo Ig e orso mi batto con un<br />

<strong>di</strong>to sul capo, o sul cuore, o sul<br />

ventre (a seconda <strong>di</strong> dove presuma<br />

che essi collochino la memoria).<br />

Poi <strong>di</strong>segno sul terreno due fi gure,<br />

e le in<strong>di</strong>co come Ig e orso; alle<br />

spalle <strong>di</strong> Ig <strong>di</strong>segno immagini <strong>di</strong><br />

fasi lunari, sperando che essi capiscano<br />

che voglio <strong>di</strong>re “molte lune<br />

fa” e infi ne ri<strong>di</strong>segno l’orso che<br />

uccide Ig. Se provo è perché presumo<br />

che i miei interlocutori abbiano<br />

Nella pagina a<br />

fianco: per Henri<br />

Louis Bergson<br />

(1859-1941) al tempo<br />

metrico degli orologi<br />

si oppone il tempo<br />

della coscienza, la<br />

durata interiore.<br />

On the facing page:<br />

for Henri Louis<br />

Bergson (1859-1941)<br />

the metric time of<br />

clocks was opposed<br />

to the time of the<br />

conscience, the inner<br />

duration.<br />

Fototeca Gilar<strong>di</strong><br />

Forse il vero<br />

protagonista del<br />

viaggio straor<strong>di</strong>nario<br />

<strong>di</strong> Phileas Fogg è<br />

proprio il tempo,<br />

scan<strong>di</strong>to dal battito<br />

<strong>di</strong> orologi che<br />

segnano ore <strong>di</strong>verse<br />

nelle più <strong>di</strong>sparate<br />

zone geografiche<br />

del pianeta.<br />

Time is perhaps the<br />

real protagonist of<br />

the extraor<strong>di</strong>nary<br />

journey made by<br />

Phileas Fogg: marked<br />

by the ticking of the<br />

clocks showing<br />

<strong>di</strong>fferent times<br />

in the <strong>di</strong>fferent<br />

geographical areas.<br />

le nozioni del ricordare, e quelle <strong>di</strong><br />

presente, passato e futuro. Ma<br />

siccome debbo interpretare quelle<br />

nozioni visivamente, non so se per<br />

essi il futuro sia davanti o <strong>di</strong> <strong>di</strong>etro.<br />

Può darsi che la mia interpretazione<br />

risulti incomprensibile ai nativi.<br />

Se io pongo l’orso che uccide Ig a<br />

sinistra e per essi il passato sta a<br />

destra, la mia scommessa sarà<br />

perduta – e perduto sarà Ug.<br />

Ecco un caso interessante in<br />

cui passato, futuro, vita e morte<br />

<strong>di</strong>pendono da convenzioni semiotiche.<br />

E – si ba<strong>di</strong> bene – non c’è<br />

nulla nella mia concezione del<br />

passato e del futuro che mi possa<br />

<strong>di</strong>re come i miei interlocutori lo<br />

concepiscono spazialmente.<br />

Naturalmente uno scienziato<br />

potrebbe <strong>di</strong>rmi che questi sono<br />

incidenti dovuti alla varietà dei linguaggi,<br />

e che il mio imbarazzo (e<br />

quello <strong>di</strong> Og e Ug) non ha nulla a<br />

che fare con una concezione scientifi<br />

ca del tempo. Certamente non<br />

sto scrivendo per <strong>di</strong>re che le nostre<br />

concezioni ingenue, e i <strong>di</strong>fetti<br />

delle nostre lingue, possono incidere<br />

sulle concezioni scientifi che<br />

del tempo. Ho elaborato un rispetto<br />

quasi religioso per le concezioni<br />

scientifi che (e non ingenue) del<br />

tempo sin da quando ho letto The<br />

<strong>di</strong>rection of time <strong>di</strong> Reichenbach,<br />

secondo cui nell’universo della<br />

nostra esperienza esistono catene<br />

causali aperte (A causa B, B causa<br />

C, C causa D e così all’infi nito) ma<br />

si possono concepire catene causali<br />

chiuse (A causa B, B causa C<br />

e C causa A): in tali situazioni io<br />

potrei viaggiare nel passato, incontrare<br />

mia nonna ancora ragazza,<br />

sposarla, e <strong>di</strong>ventare nonno <strong>di</strong> me<br />

stesso.<br />

Queste cose non accadono<br />

nel mondo della nostra esperienza,<br />

ma certamente accadono nei<br />

romanzi <strong>di</strong> Science Fiction, e in<br />

tali casi noi lettori siamo obbligati<br />

a concepire tempi con catene causali<br />

chiuse, in cui dunque la freccia<br />

del tempo può invertire la propria<br />

<strong>di</strong>rezione. Come facciamo a pensare<br />

questi universi, come facciamo<br />

a immaginarceli, visto che <strong>di</strong><br />

fatto li immaginiamo, altrimenti<br />

non potremmo capire le storie che<br />

li riguardano?

Esaminiamo una situazione<br />

analoga a quella raccontata, per<br />

esempio, da fi lm come Ritorno al<br />

futuro. Sintetizzando la storia al<br />

massimo, si pensi a un personaggio,<br />

che chiameremo Tom1, il quale<br />

viaggia nel futuro dove arriva<br />

come Tom2 (un Tom <strong>di</strong> poche ore<br />

più anziano <strong>di</strong> Tom1, e che noi<br />

possiamo immaginare così come<br />

se Tom1 fosse partito da Parigi per<br />

arrivare come Tom2 a New York<br />

sette ore dopo). Ma a questo punto<br />

Tom2 viaggia all’in<strong>di</strong>etro nel<br />

tempo, e torna come Tom3 nel<br />

tempo <strong>di</strong> partenza poche ore prima<br />

<strong>di</strong> esserne partito. Tom3, arrivato<br />

nel passato, incontra Tom1<br />

proprio mentre stava per partire<br />

per il futuro. A questo punto Tom3<br />

decide <strong>di</strong> inseguire Tom1, torna nel<br />

futuro e (avendo una macchina<br />

temporale più potente) vi arriva<br />

come Tom4 pochi minuti prima<br />

che vi arrivi Tom1.<br />

Ci sono ottime ragioni per<br />

affermare che il lettore non riesca<br />

a concepire una situazione del<br />

genere. Invece accade che, nel<br />

racconto scritto, il Tom con cui il<br />

lettore si identifi ca (quello dal cui<br />

punto <strong>di</strong> vista sono guardati gli altri<br />

Tom) sia sempre quello con l’esponente<br />

più alto – e nella trasposizione<br />

cinematografi ca il Tom con cui<br />

lo spettatore si identifi ca è quello,<br />

per così <strong>di</strong>re, sulle cui spalle è<br />

collocata la camera. Insomma, in<br />

qualsiasi incontro tra TomX e<br />

TomX+1, chi <strong>di</strong>ce “io” (e chi guarda)<br />

è sempre TomX+1.<br />

Quin<strong>di</strong>, come già accadeva<br />

con le espressioni linguistiche citate<br />

prima – per cui nel linguaggio<br />

quoti<strong>di</strong>ano noi leghiamo il tempo<br />

alla nostra corporalità, e lo pensiamo<br />

vicino e <strong>di</strong>stante dal nostro<br />

corpo, legato insomma alla nostra<br />

coscienza – anche qui il tempo e i<br />

suoi paradossi sono percepiti dal<br />

punto <strong>di</strong> vista della nostra situazione<br />

corporale.<br />

Ma, a pensarci bene, a una<br />

situazione corporale erano legati<br />

tutti gli “orologi” <strong>di</strong> cui si è servita<br />

l’umanità prima dell’invenzione degli<br />

orologi meccanici: si misurava il<br />

tempo sul moto visibile degli astri<br />

e il “sorgere” o il “calare” del sole<br />

erano movimenti solo rispetto al<br />

nostro punto <strong>di</strong> vista (in effetti, al<br />

<strong>di</strong> fuori del nostro punto <strong>di</strong> vista,<br />

era la Terra a muoversi, ma non lo<br />

sapevamo e non ce ne importava<br />

nulla). Con l’avvento degli orologi si<br />

è cercato <strong>di</strong> rendere simili al nostro<br />

corpo anche quelle macchine<br />

non antropomorfe, dando loro dei<br />

tratti animaleschi. Il XVIII secolo ci<br />

offre una serie <strong>di</strong> belle poesie sugli<br />

orologi visti come mostri dai denti<br />

<strong>di</strong>grignanti, che masticano o sillabano<br />

i secon<strong>di</strong> che ci separano<br />

dalla morte – la nostra, non quella<br />

delle galassie. E basti citare questo<br />

terribile sonetto <strong>di</strong> Ciro <strong>di</strong> Pers:<br />

Fotolia<br />

Shutterstock<br />

Nobile or<strong>di</strong>gno <strong>di</strong> dentate rote<br />

lacera il giorno e lo <strong>di</strong>vide in ore,<br />

ed ha scritto <strong>di</strong> fuor con fosche note<br />

a chi legger le sa: SEMPRE SI MORE.<br />

Mentre il metallo concavo percuote,<br />

voce funesta mi risuona al core;<br />

né del fato spiegar meglio si puote<br />

che con voce <strong>di</strong> bronzo il rio tenore.<br />

Perch’io non speri mai riposo o pace,<br />

questo, che sembra in un timpano e tromba,<br />

mi sfi da ognor contro all’età vorace.<br />

E con que’ colpi onde ’l metal rimbomba,<br />

affretta il corso al secolo fugace,<br />

e perché s’apra, ognor picchia alla tomba.<br />

È pur vero che oggi non riusciamo<br />

più a pensare da un punto<br />

<strong>di</strong> vista umano (o almeno animale)<br />

un orologio atomico, e nemmeno<br />

quello del nostro computer, tuttavia<br />

non si deve temere. Non smetteremo<br />

mai <strong>di</strong> pensare il tempo dal<br />

punto <strong>di</strong> vista del nostro corpo.<br />

Dopotutto noi, che invecchiamo<br />

giorno per giorno, siamo l’orologio<br />

<strong>di</strong> noi stessi. Basta fare quattro<br />

fl essioni, scendere le scale <strong>di</strong> corsa,<br />

cercare <strong>di</strong> saltare una siepe, e<br />

ci accorgiamo che è passato tempo<br />

da quando avevamo vent’anni.<br />

Come siamo fortunati a essere<br />

animali mortali! Teniamo il tempo<br />

sotto controllo.<br />

Noi, figli della civiltà<br />

degli orologi,<br />

<strong>di</strong>mostriamo ancora<br />

<strong>di</strong> avere idee molto<br />

imprecise sulla<br />

misurazione del<br />

tempo.<br />

As children of<br />

the civilization of<br />

clocks, we show that<br />

we still have very<br />

inaccurate ideas on<br />

measuring time.<br />

TERZA PAGINA 9

Il Risorgimento e la Valtellina<br />

Appello <strong>di</strong> clero e liberali ai patrioti valtellinesi durante l’insurrezione<br />

contro gli austriaci nella primavera del ’48. A destra: Antonio Caimi,<br />

Ritratto <strong>di</strong> Antonio Maffei, olio su tela, 1847 (<strong>Sondrio</strong>, Museo valtellinese<br />

<strong>di</strong> storia e arte).<br />

Appeal by the clergy and liberals to the Valtellina patriots during the<br />

uprising against the Austrians in the spring of 1848. On the right:<br />

Antonio Caimi, Portrait of Antonio Maffei, oil on canvas, 1847 (<strong>Sondrio</strong>,<br />

Valtellina Museum of History and Art).<br />

La partecipazione dei valtellinesi e valchiavennaschi<br />

al Risorgimento fu attiva e corale e<br />

riguardò tutte le classi sociali. Essa non si limitò<br />

al solo territorio provinciale, ma si <strong>di</strong>spiegò<br />

sull’intero scenario nazionale con uomini<br />

come Luigi Torelli, Giovanni ed Emilio<br />

Visconti Venosta, Maurizio Quadrio e Ulisse<br />

Salis, esponenti delle due anime del Risorgimento,<br />

quella liberal-moderata e quella democratico-mazziniana,<br />

che nei momenti decisivi<br />

si ritrovarono insieme nel comune obiettivo<br />

dell’Unità d’Italia.<br />

10 ITALIA 150<br />

FRANCO MONTEFORTE<br />

Storico e giornalista<br />

Il clero liberale<br />

Nel 1852 l’arciprete <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />

Antonio Maffei, organizzava il<br />

solenne trasporto delle spoglie del<br />

suo lontano predecessore, Nicolò<br />

Rusca, morto nel 1618 sotto tortura<br />

a Thusis per mano dei protestanti<br />

grigioni, dalla chiesa della<br />

Sassella, dove erano murate, nella<br />

Collegiata <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>. In quella<br />

occasione, lo stesso Maffei pronunciava<br />

un <strong>di</strong>scorso in cui, esaltando<br />

la lotta del Rusca per la libertà<br />

religiosa dei cattolici valtellinesi<br />

nel ’600, fi niva per esaltare<br />

tutte le lotte per la libertà e l’in<strong>di</strong>pendenza.<br />

Nel clima patriottico <strong>di</strong><br />

quegli anni, la fi gura <strong>di</strong> Nicolò Rusca<br />

si trasfi gurava così in quella <strong>di</strong><br />

un eroe risorgimentale ante litteram<br />

e l’arciprete Maffei poneva il<br />

Risorgimento valtellinese sotto il<br />

segno della continuità con la battaglia<br />

combattuta dalla valle, nei<br />

secoli precedenti, contro il dominio<br />

straniero dei Grigioni, una battaglia<br />

che, alla fi ne del Settecento,<br />

nel clima della Lombar<strong>di</strong>a napoleonica,<br />

aveva visto il clero valtellinese<br />

mettersi alla testa del popolo<br />

assecondandone le aspirazioni <strong>di</strong><br />

libertà.<br />

E in effetti, una delle particolarità<br />

più clamorose del Risorgimento<br />

in Valtellina fu appunto<br />

l’orientamento liberale e fi lorisorgimentale<br />

del clero, in consonanza<br />

con quello <strong>di</strong> gran parte del clero<br />

lombardo e in aperto <strong>di</strong>ssenso<br />

con l’orientamento generale della<br />

Chiesa, che del Risorgimento fu<br />

acerrima avversaria, e con quello<br />

dello stesso vescovo <strong>di</strong> Como,<br />

monsignor Angelo Romanò, <strong>di</strong><br />

fronte al quale l’arciprete Maffei<br />

pronunziò nel 1852 il suo <strong>di</strong>scorso<br />

sulla libertà.<br />

Proprio all’arciprete Antonio<br />

Maffei dobbiamo quel Sommario<br />

delle vicende politiche della Valtellina<br />

dal marzo 1848 a tutto il 1859<br />

(<strong>Sondrio</strong>, Brughera ed Ar<strong>di</strong>zzi,<br />

1873) che costituisce una delle<br />

principali fonti storiche per la ricostruzione<br />

delle vicende risorgimentali<br />

in provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> e il documento<br />

più significativo <strong>di</strong><br />

quell’orientamento liberal-moderato<br />

del clero <strong>di</strong> cui il Maffei fu in<br />

Valtellina il capofi la riconosciuto.<br />

Non si contano, infatti, in Valtellina,<br />

i preti, i curati e i sottocurati<br />

delle più sperdute frazioni che appoggiarono<br />

allora il movimento<br />

patriottico. Fin dal ’48 in molte<br />

chiese valtellinesi si bene<strong>di</strong>rono le<br />

ban<strong>di</strong>ere italiane dei volontari che<br />

partivano e si cantava il Te Deum<br />

dopo ogni vittoria sugli austriaci.<br />

Don Martino Anzi, il celebre botanico<br />

bormino, don G. B. De Picchi,<br />

prevosto <strong>di</strong> Chiavenna, don Giuseppe<br />

Rizzetti, prevosto <strong>di</strong> Ardenno,<br />

don Tommaso Valenti a Bormio,<br />

il canonico Giuseppe Salis a<br />

Tirano, non sono che i primi nomi<br />

che vengono in mente <strong>di</strong> questi<br />

preti liberali in Valtellina. Nel 1861,<br />

all’indomani dell’Unità, su 298<br />

ecclesiastici presenti in Valtellina<br />

Cortesia MVSA <strong>Sondrio</strong> - Foto Pollini

solo tre verranno segnalati nei<br />

rapporti della Prefettura per le loro<br />

posizioni intransigenti contro il<br />

nuovo Stato unitario.<br />

Fu grazie a questo orientamento,<br />

d’altronde, se, come ha<br />

notato Giulio Spini, il mondo conta<strong>di</strong>no<br />

valtellinese non fu ostile,<br />

come in Meri<strong>di</strong>one, al moto risorgimentale,<br />

ma vi partecipò anzi attivamente<br />

come <strong>di</strong>mostra il numero<br />

dei combattenti valtellinesi nelle<br />

guerre d’in<strong>di</strong>pendenza, che si aggirò<br />

tra i quattro e i cinquemila uomini,<br />

quasi tutti volontari.<br />

L’Irlanda d’Italia<br />

Del resto la Valtellina non<br />

aveva certo <strong>di</strong> che essere sod<strong>di</strong>sfatta<br />

del governo lombardo-veneto.<br />

Le strade dello Stelvio, dello<br />

Spluga e dell’Aprica, fatte essenzialmente<br />

per motivi militari, non<br />

avevano per nulla incrementato il<br />

traffi co commerciale della provincia.<br />

I comuni, obbligati a far fronte<br />

a proprie spese a quasi tutti i servizi,<br />

compresi quelli della manutenzione<br />

delle strade, erano carichi <strong>di</strong><br />

debiti cui cercavano <strong>di</strong> far fronte<br />

con la ven<strong>di</strong>ta dei boschi dove da<br />

secoli gli abitanti esercitavano<br />

quegli usi civici (legnatico, raccolta<br />

<strong>di</strong> frutti selvatici, allevamento del<br />

maiale, ecc.) che erano un potente<br />

integratore economico del magro<br />

bilancio della famiglia conta<strong>di</strong>na.<br />

La privatizzazione dei boschi aveva,<br />

a sua volta, favorito il forte <strong>di</strong>boscamento<br />

che era all’origine<br />

delle frequenti alluvioni, mentre le<br />

opere <strong>di</strong> sistemazione idraulica del<br />

corso dell’Adda sul fondovalle era-<br />

no procedute con esasperante<br />

lentezza, come del resto tutta la<br />

macchina amministrativa del governo<br />

lombardo-veneto, che mirava<br />

più all’or<strong>di</strong>ne pubblico e al controllo<br />

sociale che allo sviluppo del<br />

territorio.<br />

Tutte le inchieste condotte<br />

dopo il 1830, dalla Topografi a statistico-me<strong>di</strong>ca<br />

della Valtellina<br />

(1834) del dottor Lodovico Balar<strong>di</strong>ni,<br />

regio me<strong>di</strong>co provinciale, alla<br />

Descrizione statistica della provincia<br />

<strong>di</strong> Valtellina (1835) <strong>di</strong> Pietro<br />

Rebuschini, alle Notizie statistiche<br />

sulla Valtellina (1844) <strong>di</strong> Francesco<br />

Visconti Venosta, alle Osservazioni<br />

sulla con<strong>di</strong>zione presente della Valtellina<br />

(1845) <strong>di</strong> Luigi Torelli, ne<br />

avevano messo in risalto l’endemica<br />

povertà e il desolante sottosviluppo<br />

che aveva nel gozzo e nel<br />

cretinismo la sua piaga più evidente.<br />

Ma nel 1859, alla vigilia del<br />

The Risorgimento and Valtellina<br />

The inhabitants of Valtellina and Valchiavenna actively participated in the Risorgimento,<br />

and involved all social classes and the clergy as well, guided by <strong>Sondrio</strong> archpriest Antonio<br />

Maffei who, compare to the rest of Italy, was liberal and pro-Unitarist. The patriotic<br />

de<strong>di</strong>cation of the people of Valtellina was not limited solely to the provincial territory and<br />

the Stelvio and del Tonale fronts. In fact, it covered the entire national scenario with men of<br />

the likes of Luigi Torelli, Giovanni and Emilio Visconti Venosta, Maurizio Quadrio and Ulisse<br />

Salis, exponents of the two sides of the Risorgimento, the liberal-moderate side and the<br />

democratic-Mazzinian side which, in the decisive moments, were reunited with the mutual<br />

objective of uniting Italy. Starting in 1860, the new provincial establishment, together with<br />

the reconstruction of the farming economy, concentrated on creating a modern scholastic<br />

system and a solid fabric of cultural structures with the foundation, in <strong>Sondrio</strong> and<br />

Chiavenna, with newspapers, libraries and workers companies. 1871, ten years after the<br />

Unification, marked the foun<strong>di</strong>ng of the <strong>Banca</strong> <strong>Popolare</strong> <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>,<br />

the expression of the valley’s economic revival.<br />

Biglietto della<br />

“Lotteria pei poveri<br />

<strong>di</strong> Valtellina”,<br />

promossa nel 1858<br />

dal Governo del<br />

Lombardo-Veneto per<br />

venire incontro allo<br />

stato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza<br />

della valle.<br />

Ticket of the<br />

“Lottery for the poor<br />

of Valtellina”, held by<br />

the Government of<br />

Lombardy-Veneto<br />

in 1858 to help the<br />

state of need in<br />

the valley.<br />

NOTIZIARIO<br />

Italia 150<br />

crollo del Lombardo-Veneto, la situazione<br />

<strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza della provincia,<br />

conosciuta per la sua povertà<br />

in tutt’Europa come “l’Irlanda d’Italia”,<br />

era <strong>di</strong>ventata talmente preoccupante<br />

da indurre il governo austriaco<br />

a in<strong>di</strong>re una “Lotteria dei<br />

poveri <strong>di</strong> Valtellina” e a promuovere<br />

due gran<strong>di</strong> inchieste, una affi data<br />

a Stefano Jacini (che la pubblicherà<br />

nel 1858 a proprie spese),<br />

Sulle con<strong>di</strong>zioni economiche della<br />

Provincia <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, e l’altra, rimasta<br />

ine<strong>di</strong>ta, condotta da Diego<br />

Guicciar<strong>di</strong>, nipote e omonimo del<br />

più famoso Guicciar<strong>di</strong> morto nel<br />

1837. In entrambe le inchieste si<br />

in<strong>di</strong>cavano rime<strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cali per alleviare<br />

il peso del fi sco, stimolare il

commercio e migliorare la<br />

con<strong>di</strong>zione dei conta<strong>di</strong>ni,<br />

che restava quella più<br />

drammatica, insieme a<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> carattere<br />

apertamente liberale, come<br />

quelli reclamati nel corso<br />

<strong>di</strong> tutto il Risorgimento,<br />

rime<strong>di</strong> che avrebbero richiesto<br />

un governo ben più<br />

in<strong>di</strong>pendente e risoluto <strong>di</strong><br />

quello allora inse<strong>di</strong>ato a<br />

Milano. Le due inchieste<br />

erano state volute da Massimiliano<br />

I, fratello dell’imperatore<br />

Francesco Giuseppe, che<br />

nel 1857 era stato nominato viceré<br />

del Lombardo-Veneto, in sostituzione<br />

del maresciallo Radetzky,<br />

nel <strong>di</strong>sperato tentativo <strong>di</strong> arginare<br />

il movimento risorgimentale. Ma<br />

alla fama <strong>di</strong> liberale e <strong>di</strong> progressista,<br />

Massimiliano I univa, purtroppo,<br />

un carattere debole e velleitario<br />

che nel 1859, dopo il trattato<br />

<strong>di</strong> Villafranca che ne provocò la<br />

destituzione e il congedo da Milano,<br />

lo portò ad accettare la corona<br />

imperiale del Messico; dove qualche<br />

anno dopo, malgrado le riforme<br />

liberali attuate, verrà fucilato,<br />

suscitando una forte ondata <strong>di</strong><br />

emozione in Europa, <strong>di</strong> cui il celebre<br />

quadro <strong>di</strong> Manet sulla sua<br />

esecuzione e la marcia funebre <strong>di</strong><br />

Liszt inserita nei suoi Années de<br />

pèlerinage, non sono che le testimonianze<br />

più note.<br />

Ma nel 1859 non era più il<br />

governo austriaco che poteva determinare<br />

il futuro della Valtellina,<br />

perché questa, proprio quell’anno,<br />

insieme a tutta la Lombar<strong>di</strong>a si<br />

univa al Piemonte e da lì a poco<br />

sarebbe entrata a far parte dell’Italia<br />

unita, per cui si era battuta fi n<br />

dal 1848.<br />

Le aspirazioni patriottiche<br />

<strong>di</strong> una nuova classe <strong>di</strong>rigente<br />

Sarebbe però sicuramente<br />

fuorviante cercare i motivi dell’adesione<br />

della Valtellina al moto<br />

risorgimentale solo nelle sue con<strong>di</strong>zioni<br />

economico-sociali durante<br />

il Lombardo-Veneto, separate dalle<br />

più generali aspirazioni <strong>di</strong> libertà<br />

e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza che animarono<br />

gran parte <strong>di</strong> quegli esponenti<br />

giovani e meno giovani della nobil-<br />

12 ITALIA 150<br />

Pio IX. Le speranze<br />

suscitate tra i<br />

patrioti italiani dalla<br />

sua elezione nel<br />

1846 e l’appoggio<br />

inizialmente dato<br />

all’insurrezione del<br />

’48 furono decisivi<br />

per l’orientamento<br />

filorisorgimentale del<br />

clero valtellinese.<br />

Pius IX. The hopes<br />

raised amongst the<br />

Italian patriots by his<br />

election in 1846 and<br />

the support initially<br />

given to the 1848<br />

uprising were<br />

decisive for the<br />

pro-Risorgimento<br />

orientation of the<br />

Valtellina clergy.<br />

tà e della borghesia terriera<br />

e commerciale locale, quei<br />

me<strong>di</strong>ci, giuristi, avvocati e<br />

uomini <strong>di</strong> scienza – Luigi Torelli,<br />

Maurizio Quadrio, Romualdo<br />

Bonfa<strong>di</strong>ni, Francesco<br />

ed Enrico Guicciar<strong>di</strong>, Giovanni<br />

e Emilio Visconti Venosta,<br />

Ulisse e Giovanni Salis, Carlo<br />

ed Enrico Sertoli, Aristide e<br />

Pietro Caimi, Giacomo Merizzi,<br />

ecc. – formatisi nelle università<br />

<strong>di</strong> Pavia, <strong>di</strong> Padova o<br />

ad<strong>di</strong>rittura, come nel caso <strong>di</strong><br />

Torelli, Caimi e Giacomo Merizzi,<br />

al Teresianum <strong>di</strong> Vienna, ma<br />

vissuti poi negli ambienti liberali <strong>di</strong><br />

Milano o, come Maurizio Quadrio,<br />

in giro per l’Europa a stretto contatto<br />

con le idee <strong>di</strong> libertà e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />

che ovunque vi si respiravano.<br />

Erano uomini animati da forti<br />

aspirazioni ideali e ambizioni<br />

personali e molti <strong>di</strong> essi, durante<br />

e dopo il Risorgimento, avrebbero<br />

avuto un ruolo importante nella<br />

società e nella politica italiana,<br />

ma tutti rimasero sempre ben<br />

ra<strong>di</strong>cati nel tessuto provinciale<br />

che ne costituì il costante punto<br />

<strong>di</strong> riferimento.<br />

Torelli, ad esempio, non riuscendo<br />

a sopportare il lavoro <strong>di</strong><br />

funzionario pubblico del governo<br />

austriaco, fi n dal 1836 aveva preferito<br />

tornare a vivere a Tirano,<br />

dove nel 1846 scriverà i Pensieri<br />

sull’Italia <strong>di</strong> un anonimo lombardo<br />

– ripubblicati nel 1853 col proprio<br />

nome – con cui si inserisce nel<br />

<strong>di</strong>battito sull’unità nazionale sulla<br />

scia dell’idea federalista.<br />

Maurizio Quadrio, allievo <strong>di</strong> G.<br />

Domenico Romagnosi a Pavia,<br />

dopo aver partecipato ai moti del<br />

1820-21 nel Napoletano e in Piemonte<br />

e combattuto per le libertà<br />

costituzionali in Spagna e in Polonia<br />

nel 1831, era fuggito in Crimea<br />

dove aveva insegnato lingue straniere<br />

a Odessa, ma nel 1835 era<br />

tornato in Italia e, scontati i sei<br />

mesi <strong>di</strong> prigione in cui gli era stata<br />

commutata la pena capitale, si era<br />

stabilito nella sua casa <strong>di</strong> Chiuro,<br />

sorvegliato a vista dalla polizia<br />

austriaca. Sia Torelli sia Maurizio<br />

Quadrio si <strong>di</strong>stingueranno in Valtellina<br />

per l’opera <strong>di</strong> infaticabile aiuto<br />

che svolgeranno nell’epidemia <strong>di</strong><br />

colera del 1836, guadagnandosi a<br />

Tirano e a Chiuro una grande popolarità<br />

che, nel caso <strong>di</strong> Maurizio<br />

Quadrio lo porterà a tenere a battesimo,<br />

tra il 1836 e il 1848, ben<br />

34 bambini, tutti fi gli <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni,<br />

falegnami, muratori, fabbri e calzolai,<br />

come si ricava dai Registri<br />

parrocchiali <strong>di</strong> Chiuro.<br />

Anche nei più giovani valtellinesi<br />

allora studenti a Milano, come<br />

i fratelli Giovanni ed Emilio Visconti<br />

Venosta, un tale ra<strong>di</strong>camento<br />

nella realtà popolare della provincia<br />

è in quegli anni altrettanto<br />

sentito.<br />

Come narra Giovanni Visconti<br />

Venosta nei suoi Ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong> gioventù<br />

(Milano, Tipografi a E<strong>di</strong>trice L. F.<br />

Cogliati, 1904), ancora nel ’47<br />

essi trascorrevano i loro mesi <strong>di</strong><br />

vacanza scolastica in Valtellina,<br />

girando per la valle insieme agli<br />

amici milanesi e valtellinesi «fermandoci<br />

in tutti i paesi e paeselli<br />

che si attraversavano, entrando<br />

nei casolari dei conta<strong>di</strong>ni, conversando,<br />

spiegando all’ingrosso la<br />

quistione italiana, e <strong>di</strong>stribuendo a<br />

profusione certe medaglie con<br />

l’effi gie <strong>di</strong> Pio IX e col motto viva<br />

l’Italia. Poi, se nessuno ci vedeva,<br />

armati <strong>di</strong> un pezzo <strong>di</strong> carbone si<br />

scriveva su qualche muro: viva<br />

l’Italia, viva Pio IX».<br />

Appena eletto nel 1846 al<br />

soglio pontifi cio, papa Mastai Ferretti,<br />

già noto per le sue idee liberali,<br />

aveva, infatti, promulgato per<br />

prima cosa l’amnistia per i reati<br />

politici e acceso in tutta Italia le<br />

speranze che avevano portato Gioberti<br />

a teorizzare quella federazione<br />

italiana <strong>di</strong> Stati sotto la presidenza<br />

del papa, passata alla storia<br />

col nome <strong>di</strong> neoguelfi smo, cui<br />

molti liberal-moderati, compreso<br />

Torelli, credettero fi no dal 1859 e<br />

che costituì anche la base dell’adesione<br />

del clero valtellinese al moto<br />

risorgimentale.<br />

Il 1848 e la libera Repubblica<br />

<strong>di</strong> Stelvio e Tonale<br />

E così, grazie al clero e all’azione<br />

<strong>di</strong> questi intellettuali e<br />

notabili, tutti esponenti dell’aristocrazia<br />

possidente locale, il malcontento<br />

verso l’Austria si era venuto

lentamente colorando anche in<br />

Valtellina delle idealità proprie<br />

dell’età risorgimentale.<br />

Non c’è da meravigliarsi, perciò,<br />

se il 18 marzo 1848, alla notizia<br />

dell’insurrezione milanese<br />

delle Cinque giornate, anche la<br />

Valtellina insorgeva schierandosi<br />

subito a fi anco del governo provvisorio<br />

costituitosi sotto la presidenza<br />

<strong>di</strong> Gabrio Casati. Già la mattina<br />

del 19 marzo, a Chiavenna, Francesco<br />

Dolzino e i suoi amici <strong>di</strong>sarmavano<br />

i gendarmi austriaci e la<br />

guar<strong>di</strong>a doganale con l’appoggio<br />

della folla che quella sera stessa<br />

dava vita a una grande festa popolare.<br />

A <strong>Sondrio</strong> il podestà G. B.<br />

Botterini de’ Pelosi costituiva imme<strong>di</strong>atamente<br />

la guar<strong>di</strong>a civica,<br />

<strong>di</strong>venuta poi guar<strong>di</strong>a nazionale,<br />

nelle cui mani si consegnava la<br />

polizia austriaca. A Morbegno i<br />

250 uomini della nuova guar<strong>di</strong>a<br />

civica avevano in breve tempo ragione<br />

del reggimento austriaco del<br />

capitano Prosch. A Tirano Giuseppe<br />

Guicciar<strong>di</strong> già il 21 marzo formava<br />

una sorta <strong>di</strong> governo provvisorio.<br />

E mentre sullo Stelvio, a <strong>di</strong>fesa<br />

del confi ne con l’Austria, cominciavano<br />

ad affl uire volontari da<br />

ogni angolo della Valtellina e della<br />

Lombar<strong>di</strong>a, a Milano un’altra fetta<br />

Cortesia MVSA, <strong>Sondrio</strong> - Foto Pollini<br />

On the left: Antonio<br />

Caimi, Portrait of<br />

Luigi Torelli, oil on<br />

canvas, 1848<br />

(<strong>Sondrio</strong>, Valtellina<br />

Museum of History<br />

and Art).<br />

On the right: Carlo<br />

Bossoli, Luigi Torelli<br />

raises the tricolour<br />

on the Duomo of<br />

Milan, watercolour.<br />

The episode was<br />

reconstructed by<br />

Torelli in his Memoirs<br />

around the Five Days<br />

of Milan (Milan,<br />

Hoepli, 1876).<br />

Antonio Caimi,<br />

Ritratto <strong>di</strong> Francesco<br />

Guicciar<strong>di</strong>, olio su<br />

tela (<strong>Sondrio</strong> Museo<br />

valtellinese <strong>di</strong> storia<br />

e arte).<br />

Antonio Caimi,<br />

Portrait of Francesco<br />

Guicciar<strong>di</strong>, oil on<br />

canvas (<strong>Sondrio</strong>,<br />

Valtellina Museum<br />

of History and Art).<br />

A sinistra: Antonio<br />

Caimi, Ritratto <strong>di</strong><br />

Luigi Torelli, olio su<br />

tela, 1848 (<strong>Sondrio</strong>,<br />

Museo valtellinese <strong>di</strong><br />

storia e arte).<br />

A destra: Carlo<br />

Bossoli, Luigi Torelli<br />

alza il tricolore sul<br />

duomo <strong>di</strong> Milano,<br />

acquerello. L’episo<strong>di</strong>o<br />

è stato ricostruito<br />

dallo stesso Torelli<br />

nei suoi Ricor<strong>di</strong><br />

intorno alle cinque<br />

giornate <strong>di</strong> Milano<br />

(Milano, Hoepli,<br />

1876).<br />

<strong>di</strong> Valtellina si batteva sulle barricate.<br />

Qui c’era Luigi Torelli, capo<br />

del Consiglio <strong>di</strong> guerra citta<strong>di</strong>no,<br />

che si conquistava il suo quarto<br />

d’ora <strong>di</strong> celebrità issando il tricolore<br />

sul pinnacolo più alto del Duomo,<br />

e c’erano Maurizio Quadrio, i<br />

due fratelli Visconti Venosta, Romualdo<br />

Bonfa<strong>di</strong>ni, Ulisse Salis,<br />

Enrico Guicciar<strong>di</strong>, il giovanissimo<br />

tiranese (aveva solo un<strong>di</strong>ci anni)<br />

Pietro Pievani insieme ai fratelli,<br />

Giuseppe Parravicini De Picchi e<br />

Foto Pollini<br />

Stefano Parravicini <strong>di</strong> Morbegno,<br />

che a Milano <strong>di</strong>venterà capitano<br />

della guar<strong>di</strong>a nazionale. Presto<br />

sarebbero arrivati anche i cento<br />

chiavennaschi <strong>di</strong> Francesco Dolzino,<br />

posti <strong>di</strong> stanza a Erba a presi<strong>di</strong>are<br />

il versante brianzolo del capoluogo<br />

lombardo. La Valtellina<br />

entrava così nell’orbita della sollevazione<br />

lombarda contro gli austriaci<br />

e al plebiscito del 29 maggio,<br />

svoltosi contemporaneamente<br />

in tutta la Lombar<strong>di</strong>a, votava l’annessione<br />

al Piemonte con soli tre<br />

voti contrari su 20.186 votanti. Il<br />

sondriese Azzo Carbonera veniva<br />

perciò chiamato a far parte del<br />

Governo provvisorio lombardo in<br />

rappresentanza della provincia,<br />

mentre Francesco Guicciar<strong>di</strong> veniva<br />

nominato presidente della nuova<br />

Congregazione provinciale e<br />

Maurizio Quadrio <strong>di</strong>ventava commissario<br />

per la <strong>di</strong>fesa militare della<br />

linea Stelvio-Tonale, che Ulisse<br />

Salis si era per primo incaricato <strong>di</strong><br />

organizzare.<br />

Abolita la censura austriaca,<br />

nasceva in quei giorni, ad opera <strong>di</strong><br />

Francesco Romegialli, Vincenzo<br />

Quadrio e Giuseppe Pedrazzini, il<br />

primo giornale locale, Il Libero Valtellinese,<br />

un settimanale il cui ricavato<br />

fu destinato alle famiglie dei<br />

ITALIA 150 13

volontari dello Stelvio. Sullo Stelvio,<br />

dopo i primi successi contro gli<br />

austriaci, ai primi <strong>di</strong> luglio c’erano<br />

già 750 volontari valtellinesi, ma<br />

ad agosto tra Stelvio e Tonale i<br />

valtellinesi erano circa 1.600 sul<br />

totale dei circa 3.500 uomini <strong>di</strong> cui<br />

si componevano i due corpi d’ar-<br />

14 ITALIA 150<br />

mata agli or<strong>di</strong>ni del generale D’Apice.<br />

Ma più aumentavano i volontari<br />

più crescevano la <strong>di</strong>sorganizzazione<br />

e l’improvvisazione della<br />

macchina militare che in quei mesi<br />

precipitava nel caos, malgrado gli<br />

sforzi del Torelli che avrebbe dovuto<br />

sovrintendervi. Dopo le speran-<br />

IL PITTORE DEL<br />

RISORGIMENTO VALTELLINESE<br />

È forse esagerato defi nire Antonio Caimi (1811-78) il pittore del<br />

Risorgimento valtellinese e certamente egli stesso avrebbe rifi utato una<br />

simile etichetta, sia perché non si conosce nessuna sua <strong>di</strong>retta partecipazione<br />

alle vicende risorgimentali, sia perché dai suoi scritti non<br />

traspare alcuna convinzione su queste vicende.<br />

Egli, piuttosto, «la sua politica non la fece che con l’arte» come<br />

<strong>di</strong>sse Camillo Boito nella commemorazione funebre dell’artista. E dunque<br />

nella sua arte vanno ricercate le sue convinzioni. Non tanto nei<br />

soggetti religiosi e negli affreschi, <strong>di</strong> cui rimangono molte testimonianze<br />

in Valtellina, ma che non sono certo le sue cose migliori, quanto nei<br />

suoi ritratti, in cui, senza brillare per originalità, egli ci dà però uno<br />

spaccato della classe <strong>di</strong>rigente valtellinese <strong>di</strong> metà ’800, con quel suo<br />

castigato romanticismo in cui affi ora una certa vicinanza all’Hayez, <strong>di</strong><br />

cui fu ammiratore e amico e che gli de<strong>di</strong>cò un ritratto, rimasto incompiuto,<br />

e un’incisione.<br />

Tra i suoi ritratti spiccano quelli <strong>di</strong> alcuni dei maggiori protagonisti<br />

del Risorgimento valtellinese, come Luigi Torelli, Francesco Guicciar<strong>di</strong>,<br />

che fu nel ’48 il presidente della Congregazione provinciale inse<strong>di</strong>ato<br />

dal Governo provvisorio <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a dopo la cacciata <strong>di</strong> Radetzky, G.<br />

B. Botterini de’ Pelosi, podestà <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong> nel ’48 e organizzatore della<br />

prima guar<strong>di</strong>a nazionale, e l’arciprete Antonio Maffei, capofi la del clero<br />

fi lorisorgimentale e cronista del Risorgimento valtellinese, che con Caimi<br />

con<strong>di</strong>videva la comune passione artistica avendo anch’egli stu<strong>di</strong>ato<br />

pittura all’Accademia <strong>di</strong> Brera. Non manca, peraltro, anche il ritratto <strong>di</strong><br />

una donna, Teresa Calvi, moglie del conte e patriota mazziniano Ulisse<br />

Salis, esposto nella bella mostra allestita, in occasione del 150° dell’Unità,<br />

al Palazzo Salis <strong>di</strong> Tirano (Una famiglia nella storia: i Salis Zizers<br />

dal 1797 all’Unità d’Italia). Come ha scritto Valerio Della Ferrera, che <strong>di</strong><br />

Caimi è il maggiore stu<strong>di</strong>oso, «questi ritratti interessano per l’importanza<br />

storica dei personaggi [...] che si pongono alla guida della lotta risorgimentale<br />

in Valtellina» e «si collegano in un’ideale celebrazione <strong>di</strong><br />

questo momento <strong>di</strong> lotta politica e più precisamente <strong>di</strong> una linea moderata<br />

nello schieramento risorgimentale. E poiché il ritratto attesta solitamente,<br />

al <strong>di</strong> là della semplice commissione, un rapporto <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> amicizia,<br />

o <strong>di</strong> conoscenza e <strong>di</strong> stima tra il pittore e l’effi giato, possono fare<br />

luce sulle convinzioni politiche del Caimi». (V. Della Ferrera, Antonio<br />

Caimi 1811/1878. L’arte del ritratto, cat. della mostra <strong>di</strong> <strong>Sondrio</strong>, Bergamo,<br />

Bolis E<strong>di</strong>zioni, 1996)». Il pittore sondriese, insomma, fu partecipe<br />

in qualche modo con la propria arte del moderatismo liberal-patriottico<br />

risorgimentale valtellinese, come sembrerebbe anche confermare Camillo<br />

Boito per il quale Caimi «amava ogni libertà giu<strong>di</strong>ziosa, ma non si<br />

sentiva inclinato ai chiassi delle <strong>di</strong>scussioni pubbliche, né alle febbri<br />