MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna

MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna

MSC_San_Luca_consegna rer - Provincia di Bologna

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

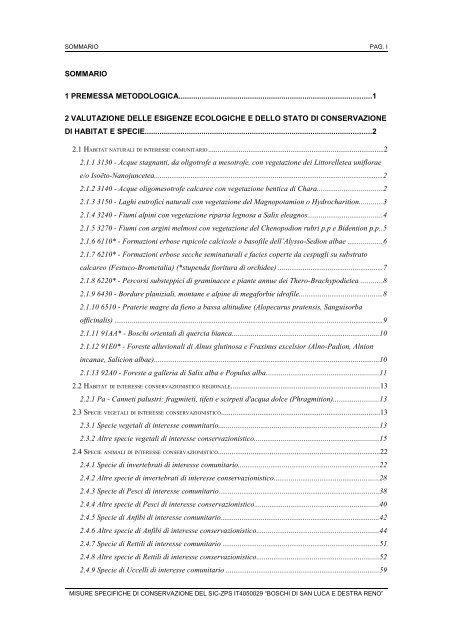

SOMMARIO PAG. I<br />

SOMMARIO<br />

1 PREMESSA METODOLOGICA............................................................................................1<br />

2 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE<br />

DI HABITAT E SPECIE............................................................................................................2<br />

2.1 HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO............................................................................................2<br />

2.1.1 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae<br />

e/o Isoëto-Nanojuncetea........................................................................................................................2<br />

2.1.2 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica <strong>di</strong> Chara..................................2<br />

2.1.3 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition............3<br />

2.1.4 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos.......................................4<br />

2.1.5 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopo<strong>di</strong>on rubri p.p e Bidention p.p..5<br />

2.1.6 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albae ..................6<br />

2.1.7 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato<br />

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura <strong>di</strong> orchidee) .......................................................7<br />

2.1.8 6220* - Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-Brachypo<strong>di</strong>etea ...........8<br />

2.1.9 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine <strong>di</strong> megaforbie idrofile............................................8<br />

2.1.10 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitu<strong>di</strong>ne (Alopecurus pratensis, <strong>San</strong>guisorba<br />

officinalis) .............................................................................................................................................9<br />

2.1.11 91AA* - Boschi orientali <strong>di</strong> quercia bianca.............................................................................10<br />

2.1.12 91E0* - Foreste alluvionali <strong>di</strong> Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pa<strong>di</strong>on, Alnion<br />

incanae, Salicion albae)......................................................................................................................10<br />

2.1.13 92A0 - Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba...........................................................11<br />

2.2 HABITAT DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO REGIONALE..............................................................................13<br />

2.2.1 Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)........................13<br />

2.3 SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO...................................................................................13<br />

2.3.1 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse comunitario....................................................................................13<br />

2.3.2 Altre specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico.................................................................15<br />

2.4 SPECIE ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO.....................................................................................22<br />

2.4.1 Specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse comunitario..........................................................................22<br />

2.4.2 Altre specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse conservazionistico.......................................................28<br />

2.4.3 Specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse comunitario....................................................................................38<br />

2.4.4 Altre specie <strong>di</strong> Pesci <strong>di</strong> interesse conservazionistico.................................................................40<br />

2.4.5 Specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse comunitario...................................................................................42<br />

2.4.6 Altre specie <strong>di</strong> Anfibi <strong>di</strong> interesse conservazionistico................................................................44<br />

2.4.7 Specie <strong>di</strong> Rettili <strong>di</strong> interesse comunitario ..................................................................................51<br />

2.4.8 Altre specie <strong>di</strong> Rettili <strong>di</strong> interesse conservazionistico................................................................52<br />

2.4.9 Specie <strong>di</strong> Uccelli <strong>di</strong> interesse comunitario ................................................................................59<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”

SOMMARIO PAG. II<br />

2.4.10 Specie <strong>di</strong> Mammiferi <strong>di</strong> interesse comunitario ........................................................................81<br />

2.5 SCELTA DEGLI INDICATORI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE<br />

ATTIVITÀ DI GESTIONE....................................................................................................................................91<br />

2.5.1 Generalità...................................................................................................................................91<br />

2.5.2 Habitat........................................................................................................................................92<br />

2.5.3 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico .........................................................................96<br />

2.5.4 Fauna..........................................................................................................................................97<br />

2.5.5 Assetto idrobiologico................................................................................................................106<br />

2.6 PROGRAMMI DI MONITORAGGIO...............................................................................................................108<br />

2.6.1 Generalità.................................................................................................................................108<br />

2.6.2 Habitat......................................................................................................................................110<br />

2.6.3 Specie vegetali..........................................................................................................................116<br />

2.6.4 Fauna .......................................................................................................................................118<br />

3 DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ E DELLE CAUSE DI MINACCIA.............................158<br />

3.1 ALTERAZIONI DEL REGIME IDROLOGICO....................................................................................................158<br />

3.2 INQUINAMENTO ED EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI.................................................................159<br />

3.3 INVASIONE DI SPECIE VEGETALI ALLOCTONE..............................................................................................159<br />

3.3.1 Generalità.................................................................................................................................159<br />

3.3.2 Robinia (Robinia pseudoacacia)..............................................................................................163<br />

3.3.3 Falso indaco (Amorpha fruticosa)...........................................................................................163<br />

3.3.4 Acero americano (Acer negundo).............................................................................................163<br />

3.4 INVASIONE DI SPECIE ANIMALI ALLOCTONE................................................................................................164<br />

3.5 PROCESSI NATURALI..............................................................................................................................164<br />

3.6 ATTIVITÀ VENATORIA............................................................................................................................165<br />

3.6.1 Generalità.................................................................................................................................165<br />

3.6.2 Identificazione degli impatti.....................................................................................................166<br />

3.7 PESCA.................................................................................................................................................167<br />

3.8 USO DI ESCHE AVVELENATE PER IL CONTROLLO DI SPECIE INDESIDERATE........................................................168<br />

3.9 FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA...........................................................................................................169<br />

3.10 BARRIERE ECOLOGICHE........................................................................................................................169<br />

3.10.1 Strade......................................................................................................................................169<br />

3.10.2 Linee elettriche.......................................................................................................................172<br />

3.10.3 Opere idrauliche.....................................................................................................................173<br />

3.10.4 Impianti per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili....................................................174<br />

3.11 URBANIZZAZIONE...............................................................................................................................175<br />

3.12 ATTIVITÀ AGRICOLE INTENSIVE.............................................................................................................176<br />

3.13 GESTIONE FORESTALE..........................................................................................................................176<br />

3.13.1 Boschi ripariali.......................................................................................................................176<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”

SOMMARIO PAG. III<br />

3.13.2 Boschi collinari.......................................................................................................................177<br />

3.14 GESTIONE DELLE AREE DI FORAGGIAMENTO PER I CHIROTTERI...................................................................177<br />

3.15 DISTRUZIONE E PERTURBAZIONE DEI RIFUGI DEI CHIROTTERI......................................................................178<br />

3.15.1 Ambiente ipogeo.....................................................................................................................178<br />

3.15.2 Ambiente forestale..................................................................................................................179<br />

3.15.3 Rifugi per pipistrelli sinantropi..............................................................................................179<br />

4 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE STRATEGIE GESTIONALI........................180<br />

4.1 OBIETTIVI GENERALI.............................................................................................................................180<br />

4.2 OBIETTIVI SPECIFICI..............................................................................................................................181<br />

4.2.1 Generalità.................................................................................................................................181<br />

4.2.2 Habitat......................................................................................................................................182<br />

4.2.3 Specie vegetali..........................................................................................................................188<br />

4.2.4 Specie animali...........................................................................................................................189<br />

5 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE ................................................................191<br />

6 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO<br />

AGRARIO CON ALTA VALENZA ECOLOGICA.................................................................195<br />

7 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (BOZZA)............................................196<br />

7.1 PREMESSA ..........................................................................................................................................196<br />

8 PROPOSTE DI MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE CHE PREVEDONO L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA .197<br />

8.1 PROPOSTE DI RESTRINGIMENTO DELLA TABELLA E.....................................................................................199<br />

8.2 OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SITO DA NON SOTTOPORRE A VALUTAZIONE D’INCIDENZA<br />

(CFR. TABELLA E PUNTO 15).......................................................................................................................199<br />

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................200<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO”

CAP. 1 – PREMESSA METODOLOGICA PAG. 1<br />

1 PREMESSA METODOLOGICA<br />

Le presenti Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione sono state redatte sulla base dell’Allegato C<br />

"In<strong>di</strong>rizzi per la pre<strong>di</strong>sposizione delle Misure Specifiche <strong>di</strong> Conservazione dei Siti Natura<br />

2000 della Regione Emilia-Romagna" alla D.G.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 2253, tenendo conto<br />

anche <strong>di</strong> quanto previsto dal “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000”, pubblicato dal<br />

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.<br />

Nei paragrafi che seguono viene definito lo stato <strong>di</strong> conservazione degli habitat e delle<br />

specie <strong>di</strong> interesse comunitario obiettivo <strong>di</strong> conservazione, oltre a definire gli in<strong>di</strong>catori utili a<br />

monitorarne lo stato e l’efficacia delle misure <strong>di</strong> conservazione e delle azioni <strong>di</strong> gestione<br />

proposte. A questo elenco <strong>di</strong> specie si aggiungono anche le specie non incluse in Direttiva<br />

Habitat allegato II, ma comunque <strong>di</strong> interesse conservazionistico, basandosi sui medesimi<br />

principi ispiratori, mutuandoli ed adattandoli alla realtà territoriale del sito, e restituendo un<br />

giu<strong>di</strong>zio simile a quelli previsti a livello comunitario.<br />

Gli obiettivi e le strategie gestionali sono definiti sulla base dei risultati derivanti dal quadro<br />

conoscitivo.<br />

La necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare apposite misure <strong>di</strong> conservazione è uno degli elementi <strong>di</strong><br />

maggiore importanza per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. Le misure derivano da<br />

necessità <strong>di</strong> adempimento delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE. Le misure <strong>di</strong> conservazione<br />

sono finalizzate al mantenimento e all’eventuale ripristino in uno stato <strong>di</strong> conservazione<br />

sod<strong>di</strong>sfacente, degli habitat e delle specie <strong>di</strong> fauna e flora <strong>di</strong> interesse comunitario, tenendo<br />

conto delle esigenze <strong>di</strong> sviluppo economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità <strong>di</strong><br />

ciascun sito.<br />

Le misure, oltre che ad essere definite in base alle specie e agli habitat effettivamente<br />

presenti nei siti e alle relative esigenze ecologiche, devono necessariamente essere<br />

integrate e coor<strong>di</strong>nate con la pianificazione e le regolamentazioni esistenti, considerando<br />

nelle maniere opportune le esigenze delle comunità locali e le forme <strong>di</strong> gestione<br />

tra<strong>di</strong>zionalmente adottate.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 2<br />

2 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI<br />

CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE<br />

2.1 Habitat naturali <strong>di</strong> interesse comunitario<br />

2.1.1 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea<br />

uniflorae e/o Isoëto-Nanojuncetea<br />

2.1.1.1 Esigenze ecologiche<br />

Vegetazione costituita da comunità anfibie <strong>di</strong> piccola taglia, sia perenni, sia annuali pioniere,<br />

della fascia litorale <strong>di</strong> laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su<br />

substrati poveri <strong>di</strong> nutrienti.<br />

2.1.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta abbastanza buono, anche se l’unico<br />

popolamento è oggettivamente fragile a causa della sua limitata estensione.<br />

2.1.1.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno che non vengano<br />

alterate le con<strong>di</strong>zioni naturali.<br />

2.1.1.4 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />

• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />

2.1.2 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica <strong>di</strong> Chara<br />

2.1.2.1 Esigenze ecologiche<br />

Laghi, stagni e pozze <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà con acque ricche <strong>di</strong> sostanze basiche<br />

<strong>di</strong>sciolte (pH spesso 6-7), o con colore blu-verdastro, molto limpide, <strong>di</strong> norma povere in<br />

nutrienti, ancora più ricche <strong>di</strong> sostanze basiche (con pH spesso >7.5)..<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 3<br />

2.1.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />

cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />

2.1.2.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Questo habitat è caratterizzato da comunità notevolmente stabili anche per perio<strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-<br />

lunghi. La <strong>di</strong>namica è spesso con<strong>di</strong>zionata dalla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> nutrienti nelle acque (innesco<br />

<strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofia, intorbidamento e affermazione <strong>di</strong> comunità <strong>di</strong> macrofite acquatiche e<br />

palustri e/o microalghe più tolleranti) o dall’invasione della vegetazione idrofitica/elofitica dai<br />

contesti ripari (processi <strong>di</strong> colmamento). La <strong>di</strong>namica non sembra invece con<strong>di</strong>zionata da<br />

perio<strong>di</strong> limitati <strong>di</strong> prosciugamento stagionale dei corpi idrici colonizzati.<br />

2.1.2.4 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />

2.1.3 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition<br />

2.1.3.1 Esigenze ecologiche<br />

Le comunità <strong>di</strong> idrofite ra<strong>di</strong>canti e sommerse (Potamion pectinati) e quelle liberamente<br />

natanti (dei Lemnetalia minoris o Utricularietalia) afferenti a questo habitat colonizzano<br />

acque ferme <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà generalmente modeste (2-3 m) a grado trofico elevato (ambiente<br />

eutrofico). In con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> apprezzabile naturalità negli specchi d’acqua è possibile<br />

osservare, dalla zona centrale proseguendo verso le sponde, la tipica serie delle comunità<br />

vegetali che si <strong>di</strong>spongono in funzione della profon<strong>di</strong>tà dell’acqua.<br />

2.1.3.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />

cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 4<br />

2.1.3.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno che non vengano<br />

alterate le con<strong>di</strong>zioni naturali. Va in ogni caso evidenziato come il destino degli specchi<br />

d’acqua ferma è quello <strong>di</strong> essere colmato soprattutto per l’avanzamento della vegetazione<br />

palustre <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> elofite ripariali (es. canneti), particolarmente veloce in ambiente eutrofico.<br />

In ambiente ipertrofico poi si possono verificare fenomeni <strong>di</strong> proliferazione algale che<br />

tendono a soffocare la vegetazione macrofitica.<br />

2.1.3.4 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Dinamiche naturali <strong>di</strong> interramento dei laghetti.<br />

2.1.4 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos<br />

2.1.4.1 Esigenze ecologiche<br />

L’habitat si sviluppa sui greti ghiaioso-sabbiosi <strong>di</strong> torrenti e fiumi (generalmente con regime<br />

torrentizio) e con sensibili variazioni del livello della falda nel corso dell'anno.<br />

Ecologicamente, queste comunità sono ben adattate alle rapide fluttuazioni dei livelli<br />

idrometrici della falda superficiale o sub-superficiale, capaci dunque <strong>di</strong> sopportare sia<br />

prolungate fasi <strong>di</strong> asfissia, a seguito del perdurare <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sommersione<br />

(ipossia/anossia ra<strong>di</strong>cale), che fenomeni <strong>di</strong> ari<strong>di</strong>tà normalmente tardo-estiva tipica<br />

specialmente della porzione appenninica del reticolo idrografico del <strong>di</strong>stretto padano..<br />

2.1.4.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, anche se la presenza <strong>di</strong> specie alloctone può<br />

essere considerata un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> degrado. In particolare Amorpha fruticosa è ormai<br />

largamente <strong>di</strong>ffuso anche in situazioni prossimo-naturali. Presenze <strong>di</strong> specie nitrofile,<br />

sinantropiche e banali in<strong>di</strong>cano eutrofizzazione e scarsa qualità ambientale.<br />

2.1.4.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Nei tratti fluviali ove il fondo è più stabile e le portate meno irregolari, si possono osservare<br />

contatti seriali con boschi ripari degli Habitat 92A0 o 91E0*. I rapporti <strong>di</strong>namici con gli sta<strong>di</strong><br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 5<br />

erbacei precedenti e con le eventuali evoluzioni verso formazioni arboree sono determinati<br />

soprattutto dalle caratteristiche del regime idrologico e dalla topografia.<br />

2.1.4.4 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (captazioni idriche superficiali e <strong>di</strong> falda per usi agricoli<br />

e industriali; presenza <strong>di</strong> sbarramenti; regimazione fluviale).<br />

• Taglio incontrollato della vegetazione ripariale.<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie invasive aliene (Amorpha fruticosa).<br />

• Inquinamento da reflui domestici urbani, industriali e agricoli.<br />

• Piene catastrofiche.<br />

2.1.5 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopo<strong>di</strong>on rubri p.p e<br />

Bidention p.p.<br />

2.1.5.1 Esigenze ecologiche<br />

Le comunità vegetali annuali nitrofile pioniere afferenti a questo habitat si sviluppano sulle<br />

rive fangose, perio<strong>di</strong>camente inondate e ricche <strong>di</strong> nitrati dei fiumi <strong>di</strong> pianura e della fascia<br />

submontana, in ambienti aperti, su substrati sabbiosi, limosi o argillosi intercalati talvolta da<br />

uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo<br />

inondati, appaiono come rive melmose prive <strong>di</strong> vegetazione in quanto questa si sviluppa, se<br />

le con<strong>di</strong>zioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo – autunnale. La forte instabilità<br />

dell’ambiente è affrontata dalla vegetazione producendo, nel momento più favorevole, una<br />

grande quantità <strong>di</strong> semi che assicurano la conservazione del suo pool specifico.<br />

2.1.5.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Habitat generalmente in buono stato <strong>di</strong> conservazione, per la ricchezza in specie tipiche.<br />

2.1.5.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

E’ una tipica comunità pioniera che si ripresenta costantemente nei momenti adatti del ciclo<br />

stagionale, favorita dalla grande produzione <strong>di</strong> semi. Data la loro natura effimera determinata<br />

dalle perio<strong>di</strong>che alluvioni, queste comunità sono soggette a profonde mo<strong>di</strong>ficazioni spaziali.<br />

Il permanere del controllo da parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso le<br />

vegetazioni <strong>di</strong> greto dominate da specie erbacee biennali e perenni.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 6<br />

2.1.5.4 Minacce<br />

• Attività ricreative sul greto che generano compattamento e costipamento del suolo<br />

(transito con fuoristrada).<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle lanche e delle depressioni<br />

saltuariamente sommerse; eccessiva captazione per usi agricoli e industriali con<br />

progressivo abbassamento della falda; presenza <strong>di</strong> bacini idroelettrici che favoriscono<br />

processi erosivi; presenza <strong>di</strong> sbarramenti; ridotto o assente apporto idrico nel periodo<br />

estivo).<br />

• Alterazioni morfologiche conseguenti ad interventi <strong>di</strong> regimazione fluviale (rettificazioni,<br />

arginature, captazioni idriche).<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie esotiche invasive (es. Bidens frondosa).<br />

• Piene catastrofiche.<br />

2.1.6 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Se<strong>di</strong>on albae<br />

2.1.6.1 Esigenze ecologiche<br />

Pratelli xerotermo fili su suoli sottili, rocciosi, dal piano mesome<strong>di</strong>terraneo a quello<br />

supratemperato inferiore, localmente fino all'orizzonte subalpino. Il substrato è generalmente<br />

calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o vulcaniti.<br />

2.1.6.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione è <strong>di</strong>screto, in funzione della superficie ridotta e della pressione<br />

antropica esercitata.<br />

2.1.6.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

L' habitat è da considerare bloccato, o a <strong>di</strong>namica molto lenta, da aspetti edafici.<br />

2.1.6.4 Minacce<br />

• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo.<br />

• Calpestio eccessivo da attività escursionistica sia entro sentieri regolamentari (rete<br />

sentieristica CAI) che al <strong>di</strong> fuori dei tracciati .<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 7<br />

2.1.7 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su<br />

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura <strong>di</strong> orchidee)<br />

2.1.7.1 Esigenze ecologiche<br />

L’habitat cresce su suoli neutro-basici o leggermente aci<strong>di</strong>, asciutti, generalmente ben<br />

drenati; si tratta in prevalenza <strong>di</strong> formazioni secondarie, mantenute da sfalcio e/o pascolo<br />

estensivi, ma possono includere anche aggruppamenti pionieri (primari o durevoli) su suoli<br />

acclivi o pietrosi.<br />

2.1.7.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta in generale <strong>di</strong>screto: sono presenti praterie in<br />

buono stato <strong>di</strong> conservazione ad elevata ricchezza floristica, praterie con bassa<br />

colonizzazione arbustiva (copertura inferiore al 10%) e praterie a me<strong>di</strong>a colonizzazione <strong>di</strong><br />

arbusti, <strong>di</strong>fficilmente recuperabili.<br />

2.1.7.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

L’habitat risulta stabile fintanto che viene estensivamente pascolato; l’abbandono <strong>di</strong> tali<br />

pratiche, evidenziata dall’ingresso <strong>di</strong> specie arbustive, innesca processi <strong>di</strong>namici verso<br />

formazioni preforestali e poi forestali.<br />

2.1.7.4 Minacce<br />

• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo (idrica incanalata, attività franosa).<br />

• Transito <strong>di</strong> mezzi sulle superfici erbose.<br />

• Calpestio, raccolta <strong>di</strong> fiori da parte degli escursionisti.<br />

• Sconvolgimento del suolo operato dai cinghiali.<br />

• Conversione agronomica.<br />

• Abbandono totale del pascolamento o dello sfalcio, che potrebbe determinare una<br />

generalizzata ripresa delle <strong>di</strong>namiche successionali naturali, con conseguente riduzione<br />

<strong>di</strong> habitat.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 8<br />

2.1.8 6220* - Percorsi substeppici <strong>di</strong> graminacee e piante annue dei Thero-<br />

Brachypo<strong>di</strong>etea<br />

2.1.8.1 Esigenze ecologiche<br />

Si tratta <strong>di</strong> praterie xerofile e <strong>di</strong>scontinue <strong>di</strong> piccola taglia a dominanza <strong>di</strong> graminacee, su<br />

substrati <strong>di</strong> varia natura, spesso calcarei e ricchi <strong>di</strong> basi, talora soggetti ad erosione.<br />

2.1.8.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat, risulta <strong>di</strong>screto, in ragione del buon grado <strong>di</strong><br />

conservazione della struttura (anche se i popolamenti sono soggetti a fenomeni <strong>di</strong> erosione<br />

attiva che possono <strong>di</strong>struggerli completamente), ma anche del me<strong>di</strong>o grado <strong>di</strong><br />

ruderalizzazione.<br />

2.1.8.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Le comunità riferibili all’habitat possono essere invase da specie perenni arbustive legnose<br />

che tendono a soppiantare la vegetazione erbacea, dando luogo a successioni verso cenosi<br />

perenni più evolute, quando le con<strong>di</strong>zioni ambientali favoriscono i processi <strong>di</strong> sviluppo sia del<br />

suolo che della vegetazione.<br />

2.1.8.4 Minacce<br />

• Dinamismo naturale dell’habitat verso formazioni arbustive.<br />

• Fenomeni <strong>di</strong> erosione legati all’ambiente calanchivo.<br />

2.1.9 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine <strong>di</strong> megaforbie idrofile<br />

2.1.9.1 Esigenze ecologiche<br />

Si tratta <strong>di</strong> comunità <strong>di</strong> alte erbe (megaforbie) igro-nitrofile <strong>di</strong> margini <strong>di</strong> boschi e <strong>di</strong> corsi<br />

d’acqua (inclusi i canali <strong>di</strong> irrigazione e margini <strong>di</strong> zone umide d’acqua dolce).<br />

2.1.9.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della superficie ridotta e<br />

della presenza <strong>di</strong> specie alloctone invasive (Solidago gigantea).<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 9<br />

2.1.9.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

Tali fitocenosi possono derivare dall’abbandono <strong>di</strong> prati umi<strong>di</strong> falciati, ma costituiscono più<br />

spesso comunità naturali <strong>di</strong> orlo boschivo o, alle quote più elevate, possono essere estranee<br />

alla <strong>di</strong>namica nemorale. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, si<br />

collegano a sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>namici che conducono verso <strong>di</strong>fferenti formazioni forestali.<br />

2.1.9.4 Minacce<br />

• Interventi <strong>di</strong> pulizia idraulica.<br />

• Colonizzazione da parte <strong>di</strong> specie esotiche.<br />

2.1.10 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitu<strong>di</strong>ne (Alopecurus pratensis,<br />

<strong>San</strong>guisorba officinalis)<br />

2.1.10.1 Esigenze ecologiche<br />

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo,<br />

floristicamente ricchi, <strong>di</strong>stribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore.<br />

2.1.10.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione dell’esiguità delle superfici<br />

occupate.<br />

2.1.10.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

In assenza <strong>di</strong> concimazione, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, secondo<br />

le caratteristiche dei <strong>di</strong>versi siti, altri tipi <strong>di</strong> prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 con<br />

possibili facies a ginepro). Più raramente anche i molinieti (6410) favoriti dall'assenza <strong>di</strong><br />

drenaggi. Il brachipo<strong>di</strong>eto (a Brachypo<strong>di</strong>um rupestre) rappresenta uno sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> transizione<br />

prenemorale.<br />

2.1.10.4 Minacce<br />

• Fenomeni <strong>di</strong> degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a<br />

calpestio.<br />

• Localizzati episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> erosione del suolo (idrica incanalata).<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 10<br />

• Cessazione delle pratiche <strong>di</strong> sfalcio ed innesco delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> colonizzazione del<br />

bosco.<br />

• Trasformazione dei prati stabili in seminativi, frutteti, vigneti e altre colture specializzate.<br />

2.1.11 91AA* - Boschi orientali <strong>di</strong> quercia bianca<br />

2.1.11.1 Esigenze ecologiche<br />

Questi boschi me<strong>di</strong>terranei e subme<strong>di</strong>terranei, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila<br />

sono tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con <strong>di</strong>stribuzione<br />

prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle<br />

conche infraappenniniche.<br />

2.1.11.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della ricchezza in specie<br />

tipiche e della struttura (cedui invecchiati e a regime).<br />

2.1.11.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

In rapporto <strong>di</strong>namico con i querceti si sviluppano per fenomeni <strong>di</strong> regressione cenosi<br />

arbustive dell’alleanza Cytision sessilifolii e praterie della classe Festuco-Brometea riferibili<br />

all’habitat 6210.<br />

2.1.11.4 Minacce<br />

• Frammentazione dell’habitat ed isolamento.<br />

• Struttura forestale sostanzialmente coetanea.<br />

• Degradazione della struttura con infiltrazione <strong>di</strong> robinia.<br />

2.1.12 91E0* - Foreste alluvionali <strong>di</strong> Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pa<strong>di</strong>on,<br />

Alnion incanae, Salicion albae)<br />

2.1.12.1 Esigenze ecologiche<br />

L’habitat è presente lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle<br />

rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla<br />

<strong>di</strong>namica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 11<br />

è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello<br />

me<strong>di</strong>terraneo dove l’umi<strong>di</strong>tà edafica lo consente. Si presentano, almeno nella porzione<br />

planiziale, come comunità usualmente lineari e <strong>di</strong>scontinue a predominanza <strong>di</strong> ontano<br />

bianco e/o ontano nero, con la partecipazione non trascurabile <strong>di</strong> salici e pioppi.<br />

2.1.12.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Lo stato <strong>di</strong> conservazione dell’habitat risulta <strong>di</strong>screto, in ragione della struttura solo<br />

parzialmente degradata e dell’affermazione, nelle radure, <strong>di</strong> un fitto e continuo sottobosco <strong>di</strong><br />

falso indaco, oppure, nelle depressioni umide, <strong>di</strong> canneto, che rende impossibile la<br />

germinazione del seme delle specie arboree tipiche.<br />

2.1.12.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

I boschi ripariali sono formazioni azonali influenzati dal livello della falda e dai ciclici eventi <strong>di</strong><br />

piena e <strong>di</strong> magra. Nel caso in cui vi siano frequenti allagamenti con persistenza <strong>di</strong> acqua<br />

affiorante si ha una regressione verso comunità erbacee. Al contrario con frequenze ridotte<br />

<strong>di</strong> allagamenti si ha un’evoluzione verso cenosi mesofile più stabili.<br />

2.1.12.4 Minacce<br />

• Disturbo legato sia a fenomeni naturali (piene dei corsi d’acqua), sia a perio<strong>di</strong>ci tagli<br />

della vegetazione.<br />

• Non trascurabile presenza <strong>di</strong> esotiche invasive (es. robinia, falso indaco), che viene<br />

agevolata anche dai fattori <strong>di</strong>sturbo sopra elencati.<br />

• Presenza <strong>di</strong> attività agricole che determinano fenomeni <strong>di</strong> erosione.<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (realizzazione <strong>di</strong> drenaggi; eccessiva captazione idrica<br />

superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli con progressivo abbassamento della falda).<br />

• Inquinamento: eccesso <strong>di</strong> sostanze nutritive (in particolare nitrati) e/o tossiche con<br />

innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o intorbi<strong>di</strong>mento.<br />

2.1.13 92A0 - Foreste a galleria <strong>di</strong> Salix alba e Populus alba<br />

2.1.13.1 Esigenze ecologiche<br />

Boschi ripariali afferenti a questo habitat colonizzano gli ambiti ripari e creano un effetto<br />

galleria cingendo i corsi d’acqua in modo continuo lungo tutta la fascia riparia a stretto<br />

contatto con il corso d’acqua, in particolare lungo i rami secondari attivi durante le piene.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 12<br />

Pre<strong>di</strong>lige i substrati sabbiosi mantenuti umi<strong>di</strong> da una falda freatica superficiale. I suoli sono<br />

giovanili, perché bloccati nella loro evoluzione dalle correnti <strong>di</strong> piena che asportano la parte<br />

superficiale. L’habitat è <strong>di</strong>ffuso sia nei contesti <strong>di</strong> pianura che nella fascia collinare.<br />

2.1.13.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Vale quanto scritto per l’habitat 91E0, soprattutto per quanto riguarda i soprassuoli a<br />

prevalenza <strong>di</strong> Salix alba, a tratti in fasi <strong>di</strong> avanzata senescenza a causa dell’abbassamento<br />

della falda freatica connessa all’abbassamento dell’alveo inciso del Reno.<br />

2.1.13.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

I boschi ripariali sono formazioni azonali influenzati dal livello della falda e dai ciclici eventi <strong>di</strong><br />

piena e <strong>di</strong> magra. Nel caso in cui vi siano frequenti allagamenti con persistenza <strong>di</strong> acqua<br />

affiorante si ha una regressione verso comunità erbacee. Al contrario con frequenze ridotte<br />

<strong>di</strong> allagamenti si ha un’evoluzione verso cenosi mesofile più stabili. Le cenosi del 92A0 sono<br />

spesso associate, laddove si abbiano fenomeni <strong>di</strong> ristagno idrico per perio<strong>di</strong> più o prolungati<br />

a canneti a Phragmites australis subsp. australis, in cui possono essere presenti specie del<br />

Phragmition e del Nasturtio-Glycerion, e formazioni a gran<strong>di</strong> carici dell’alleanza<br />

Magnocaricion.<br />

2.1.13.4 Minacce<br />

• Disturbo legato sia a fenomeni naturali (piene dei corsi d’acqua), sia a perio<strong>di</strong>ci tagli<br />

della vegetazione.<br />

• Non trascurabile presenza <strong>di</strong> esotiche invasive (es. robinia, falso indaco), che viene<br />

agevolata anche dai fattori <strong>di</strong>sturbo sopra elencati.<br />

• Presenza <strong>di</strong> attività agricole che determinano fenomeni <strong>di</strong> erosione.<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (realizzazione <strong>di</strong> drenaggi; eccessiva captazione idrica<br />

superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli con progressivo abbassamento della falda).<br />

• Inquinamento: eccesso <strong>di</strong> sostanze nutritive (in particolare nitrati) e/o tossiche con<br />

innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o intorbi<strong>di</strong>mento.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 13<br />

2.2 Habitat <strong>di</strong> interesse conservazionistico regionale<br />

2.2.1 Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)<br />

2.2.1.1 Esigenze ecologiche<br />

Formazioni <strong>di</strong> elofite <strong>di</strong> grossa taglia che contribuiscono all'interramento <strong>di</strong> acque dolci<br />

stagnanti o a lento deflusso, da mesotrofiche ad eutrofìche.<br />

2.2.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Habitat localizzato e <strong>di</strong> superficie ridotta. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la<br />

cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli apporti idrici.<br />

2.2.1.3 Tendenze <strong>di</strong>namiche naturali<br />

In termini <strong>di</strong>namici, le comunità vegetali <strong>di</strong> questo habitat sono relativamente stabili a meno<br />

che non vengano alterate le con<strong>di</strong>zioni ambientali (es. fenomeni <strong>di</strong> eutrofizzazione o spinto<br />

interramento) e il regime idrico; nel complesso un’eccessiva sommersione può indurre la<br />

moria dei popolamenti stessi mentre la progressiva riduzione dell’igrofilia delle stazioni la<br />

loro sostituzione con formazioni meno igrofile (transizione verso cenosi terrestri quali saliceti<br />

arbustivi e, successivamente, boschi igrofili).<br />

2.2.1.4 Minacce<br />

• Eccessiva captazione idrica superficiale e <strong>di</strong> falda per usi agricoli e industriali con<br />

progressivo abbassamento della falda<br />

• Inquinamento falda acquifera ed eccessiva presenza <strong>di</strong> nutrienti dovuti ad attività<br />

agricole.<br />

• Ridotto o assente apporto idrico nel periodo estivo.<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie invasive terrestri ed acquatiche.<br />

2.3 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />

2.3.1 Specie vegetali <strong>di</strong> interesse comunitario<br />

2.3.1.1 Orchide piramidale (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)<br />

2.3.1.1.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 14<br />

TIPO COROLOGICO: Euri-Me<strong>di</strong>t.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Prati magri, pascoli, incolti, sottoboschi, scarpate e bor<strong>di</strong> strada<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-800 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977. Elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43, Specie target, cat<br />

IUCN – LC<br />

2.3.1.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Buono, specie <strong>di</strong>ffusa in tutti i prati ari<strong>di</strong> del sito.<br />

2.3.1.1.3 Minacce<br />

• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />

2.3.1.2 Barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum H. Baumann)<br />

2.3.1.2.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Subme<strong>di</strong>terraneo centrale<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Spazi soleggiati e aperti come prati, pascoli, garighe, bor<strong>di</strong><br />

stradali, preferibilmente su substrato calcareo<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-700 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977. Elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43, Specie target, cat<br />

IUCN – DD<br />

2.3.1.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Da verificare.<br />

2.3.1.2.3 Minacce<br />

• Potenziali minacce legate a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />

• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 15<br />

2.3.2 Altre specie vegetali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />

2.3.2.1 Pulmonaria dell'Appennino (Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi)<br />

2.3.2.1.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: H scap<br />

TIPO COROLOGICO: Subend.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi <strong>di</strong> latifoglie (querceti mesofili collinari e castagneti)<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 50-1600 (1800) m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie target, cat IUCN – LC<br />

2.3.2.1.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie comune. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono.<br />

2.3.2.1.3 Minacce<br />

Nessuna.<br />

2.3.2.2 Bucaneve (Galanthus nivalis L.)<br />

2.3.2.2.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Europ.-Caucas.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi umi<strong>di</strong>, vallecole umide e fresche<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 100-1400 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, cat IUCN - NT<br />

2.3.2.2.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie rara. Stato <strong>di</strong> conservazione buono.<br />

2.3.2.2.3 Minacce<br />

• Raccolta dei bulbi per trapianti a fini ornamentali.<br />

• Interventi selvicolturali e pulizia del sottobosco.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 16<br />

2.3.2.3 Crescione <strong>di</strong> Chiana (Rorippa amphibia (L.) Besser)<br />

2.3.2.3.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: H scap<br />

TIPO COROLOGICO: Eurosib.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: fanghi a perio<strong>di</strong>ca emersione<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 800 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - NT<br />

2.3.2.3.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie rara e localizzata in una lanca del Reno. Stato <strong>di</strong> conservazione buono.<br />

2.3.2.3.3 Minacce<br />

• Interventi <strong>di</strong> gestione forestale ed idraulica.<br />

2.3.2.4 Giunco fiorito (Butomus umbellatus L.)<br />

2.3.2.4.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: I rad<br />

TIPO COROLOGICO: Euro-Asiat.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1000 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - VU/A1c<br />

2.3.2.4.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie segnalata da Bonafede e Vignodelli (2009) con un solo esemplare in località Lido <strong>di</strong><br />

Casalecchio, probabilmente estinta.<br />

2.3.2.4.3 Minacce<br />

• Interventi <strong>di</strong> gestione idraulica.<br />

• Calpestio da fruizione turistico-ricreativa.<br />

• Raccolta a fini ornamentali.<br />

2.3.2.5 Lisca lacustre (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla)<br />

2.3.2.5.1 Dati generali<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 17<br />

FORMA BIOLOGICA: He<br />

TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1500 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - NT<br />

2.3.2.5.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Localizzata con piccole popolazioni presso la Chiusa e presso la sorgente sotto il Lido.<br />

2.3.2.5.3 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

2.3.2.6 Millefoglio d'acqua comune (Myriophyllum spicatum L.)<br />

2.3.2.6.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: I rad<br />

TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: corsi d'acqua lotici, corpi idrici poco profon<strong>di</strong><br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1500 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE cat IUCN - VU/A2<br />

2.3.2.6.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Localizzata con una piccola popolazione nell’Oasi <strong>di</strong> <strong>San</strong> Gherardo, in buono stato <strong>di</strong><br />

conservazione.<br />

2.3.2.6.3 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Dinamiche naturali <strong>di</strong> interramento dei laghetti.<br />

2.3.2.7 Lenticchia d’acqua comune (Lemna minor L.)<br />

2.3.2.7.1 Dati Generali<br />

FORMA BIOLOGICA: I nat<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 18<br />

TIPO COROLOGICO: Subcosmop.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: corpi idrici poco profon<strong>di</strong>, habitat 3150<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 1600<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE: Lista Rossa idro-igrofila regionale, cat<br />

IUCN - VU<br />

2.3.2.7.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie poco comune, presente solamente nello stagno a valle della sorgente del Lido. Stato<br />

<strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata dalla gestione degli<br />

apporti idrici.<br />

2.3.2.7.3 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />

• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />

• Presenza <strong>di</strong> specie vegetali competitive.<br />

2.3.2.8 Giglio rosso (Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan)<br />

2.3.2.8.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Orof.S-Europ.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Arbusteti, prati collinari<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-2100 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – NT.<br />

2.3.2.8.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />

2.3.2.8.3 Minacce<br />

• Raccolta a fini ornamentali.<br />

• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 19<br />

2.3.2.9 Giglio martagone (Lilium martagon L.)<br />

2.3.2.9.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Eurasiatico<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi aperti, cedui, boscaglie, prati montani e radure, vallette<br />

umide e ombrose<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 100-1900 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />

2.3.2.9.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie probabilmente estinta.<br />

2.3.2.9.3 Minacce<br />

• Raccolta a fini ornamentali.<br />

• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />

2.3.2.10 Pungitopo (Ruscus aculeatus L.)<br />

2.3.2.10.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Eurasiatico<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Boschi aperti, cedui, boscaglie, prati montani e radure, vallette<br />

umide e ombrose<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 100-1900 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />

2.3.2.10.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie abbastanza comune. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono.<br />

2.3.2.10.3 Minacce<br />

• Raccolta a fini ornamentali.<br />

• Distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 20<br />

2.3.2.11 Ofride dei fuchi (Ophrys fuciflora fuciflora (F.W. Schmidt) Moench)<br />

2.3.2.11.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Eurime<strong>di</strong>terraneo<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Prati ari<strong>di</strong>, garighe, radure <strong>di</strong> querceti<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-1000 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – LC.<br />

2.3.2.11.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Buono stato <strong>di</strong> conservazione delle popolazioni.<br />

2.3.2.11.3 Minacce<br />

Nessuna.<br />

2.3.2.12 Serapide lingua (Serapias lingua L.)<br />

2.3.2.12.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G bulb<br />

TIPO COROLOGICO: Stenome<strong>di</strong>t.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: Prati e incolti umi<strong>di</strong>, calanchi<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-600 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target cat IUCN – VU/B1a.<br />

2.3.2.12.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Da verificare.<br />

2.3.2.12.3 Minacce<br />

Non sono noti fattori <strong>di</strong> minaccia<br />

2.3.2.13 Alaterno (Rhamnus alaternus L.)<br />

2.3.2.13.1 Dati generali<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 21<br />

FORMA BIOLOGICA: P caesp<br />

TIPO COROLOGICO: Stenome<strong>di</strong>t.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: margini <strong>di</strong> boschi termofili, rupi soleggiate, muri a secco<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-500 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target, cat IUCN – VU/A1d<br />

2.3.2.13.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Da verificare.<br />

2.3.2.13.3 Minacce<br />

Potenziale minaccia legata a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />

2.3.2.14 Tasso (Taxus baccata L.)<br />

2.3.2.14.1 Dati generali<br />

FORMA BIOLOGICA: P caesp<br />

TIPO COROLOGICO: Paleotemp.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: faggete e ambienti rupestri<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0-1500 m<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Specie protetta dalla Legge Regionale<br />

n. 2 del 24 gennaio 1977, specie target, cat IUCN – LC<br />

2.3.2.14.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Da verificare.<br />

2.3.2.14.3 Minacce<br />

Potenziale minaccia legata a gestioni forestali non attente alla presenza della specie.<br />

2.3.2.15 Mazzasorda (Typha latifolia L.)<br />

2.3.2.15.1 Dati Generali<br />

FORMA BIOLOGICA: G rhiz<br />

TIPO COROLOGICO: Cosmop.<br />

AMBIENTE DI CRESCITA: ambiti litoranei <strong>di</strong> corpi idrici lentici, habitat Pa<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 22<br />

FASCIA ALTITUDINALE: 0 – 2000<br />

CATEGORIA DI TUTELA E MOTIVO D’INTERESSE Lista Rossa idro-igrofila regionale, cat<br />

IUCN - LC<br />

2.3.2.15.2 Stato <strong>di</strong> conservazione<br />

Specie poco comune, presente solamente come bordura sulle sponde <strong>di</strong> un laghetto<br />

artificiale. Stato <strong>di</strong> conservazione generalmente buono, ma la cui stabilità è con<strong>di</strong>zionata<br />

dalla gestione degli apporti idrici.<br />

2.3.2.15.3 Minacce<br />

• Gestione/uso della risorsa acqua (prosciugamento delle pozze; ridotto o assente apporto<br />

idrico nel periodo estivo).<br />

• Ridotte <strong>di</strong>mensioni dell’habitat.<br />

• Assenza <strong>di</strong> interventi per impe<strong>di</strong>re il progressivo interramento del corpo d’acqua.<br />

2.4 Specie animali <strong>di</strong> interesse conservazionistico<br />

2.4.1 Specie <strong>di</strong> invertebrati <strong>di</strong> interesse comunitario<br />

Specie Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)<br />

Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, Famiglia Arctiidae<br />

Nome comune Falena dell’edera<br />

Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è riportato come specie prioritaria nell’Allegato II<br />

(specie <strong>di</strong> interesse comunitario che richiede la designazione<br />

<strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong> conservazione) della Direttiva Habitat<br />

92/43/CEE. Incluso tra le specie particolarmente protette in<br />

Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale 15/2006<br />

“Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-<br />

Romagna”.<br />

Distribuzione Specie ad ampio areale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, è segnalata in tutta<br />

Europa, Asia minore, Russia, Caucaso, Siria e Iran.<br />

Habitat ed ecologia Il taxon pre<strong>di</strong>lige ambienti cal<strong>di</strong> e secchi, anche se mostra una<br />

certa propensione a frequentare i margini dei boschi e altri<br />

luoghi ombrosi. E’ specie monovoltina, con sfarfallamento degli<br />

adulti da luglio a settembre secondo la latitu<strong>di</strong>ne e la quota<br />

altimetrica. Le uova vengono deposte in folti gruppi <strong>di</strong> un solo<br />

strato sulla pagina inferiore delle foglie <strong>di</strong> svariate piante<br />

erbacee (ortiche, trifogli), arbustive (rovi) e arboree (salici,<br />

querce), in quanto le larve sono polifaghe. L’impupamento<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 23<br />

avviene generalmente nella bassa e rada vegetazione, e la<br />

crisalide è avvolta in una fine tela biancastra che forma una<br />

delicata reticella. Gli adulti visitano <strong>di</strong> preferenza le<br />

infiorescenze <strong>di</strong> Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum).<br />

Distribuzione in Italia Distribuita in tutta Italia, dalla pianura alle zone montuose fino<br />

a circa 1500 m <strong>di</strong> altitu<strong>di</strong>ne.<br />

Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia In generale, in Italia la specie non sembra essere<br />

Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />

particolarmente minacciata, come succede invece in altre parti<br />

del suo areale. Il trend delle popolazioni è considerato stabile<br />

mentre il loro stato <strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “favorevole”<br />

dall’European Environmental Agency (2009).<br />

Segnalata nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Borgonuovo <strong>di</strong> Pontecchio. Non sono<br />

conservazione nel sito<br />

noti dati sul suo stato <strong>di</strong> conservazione all’interno del SIC.<br />

Fattori <strong>di</strong> minaccia E’ bene operare affinché venga limitato il rimboschimento<br />

(naturale o artificiale) <strong>di</strong> aree ove si alternino ampie praterie a<br />

vegetazione arbustiva con ra<strong>di</strong> alberelli. Anche i margini dei<br />

boschi, delle sterrate e dei sentieri (ecotoni), dove sono<br />

concentrate molto spesso piante erbacee con fiori ricchi <strong>di</strong><br />

nettare, vanno salvaguardati e non sottoposti a sfalci<br />

meccanici intensivi. Nel basso Appennino, dove la grande<br />

estensione <strong>di</strong> coltivi e aree urbanizzate ha frammentato gli<br />

ecosistemi, andrebbero creati dei corridoi ecologici per<br />

sopperire alla parcellizzazione sempre più significativa<br />

dell’habitat della specie.<br />

Specie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)<br />

Sistematica Classe Insecta, or<strong>di</strong>ne Lepidoptera, famiglia Lasiocampidae<br />

Nome comune Bombice del prugnolo<br />

Livello <strong>di</strong> protezione La specie è inclusa negli Allegati II e IV (specie <strong>di</strong> interesse<br />

comunitario che richiede la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong><br />

conservazione e che necessita <strong>di</strong> una protezione rigorosa)<br />

della Direttiva Habitat 92/43/CEE. E’ riportata inoltre<br />

nell’Appen<strong>di</strong>ce II della Convenzione <strong>di</strong> Berna fra le specie<br />

strettamente protette. Inclusa tra le specie particolarmente<br />

protette della Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la<br />

tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.<br />

Distribuzione La specie ha una gravitazione europea ed è <strong>di</strong>stribuita dalla<br />

Penisola iberica ai Balcani, con limite orientale costituito dalla<br />

foce del Danubio. Presente nella fascia compresa tra il 40° e il<br />

50° parallelo (Bertaccini et al., 1994).<br />

Habitat ed ecologia Distribuita dal piano basale fino a 1000 m circa, sembra<br />

pre<strong>di</strong>ligere i margini <strong>di</strong> aree boscate esposte a mezzogiorno.<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 24<br />

Specie monovoltina, con sfarfallamento tra la seconda metà <strong>di</strong><br />

ottobre e i primi <strong>di</strong> novembre. Gli adulti sono attivi nelle prime<br />

ore notturne; la femmina depone le uova in spirali molto strette<br />

sui rami delle piante ospiti, costituite principalmente dal<br />

prugnolo (Prunus spinosa) e più raramente dal biancospino<br />

(Crategus monogyna). La covata viene coperta da uno strato<br />

molto compatto <strong>di</strong> lanugine addominale che la femmina rilascia<br />

a scopo protettivo. In questo sta<strong>di</strong>o avviene infatti lo<br />

svernamento e, nella primavera successiva, la schiusa delle<br />

uova. Le larve ai primi sta<strong>di</strong> sono gregarie e vivono in un nido<br />

collettivo costituito da un ammasso sericeo da loro stesse<br />

secreto <strong>di</strong> colore bianco brillante. Una volta mature, esse<br />

<strong>di</strong>ventano solitarie e si spostano per completare lo sviluppo e<br />

ricercare un posto adatto per l’impupamento. La crisalide è<br />

avvolta in un bozzolo compatto e liscio al tatto, posto <strong>di</strong> solito<br />

sul substrato alla base della pianta ospite.<br />

Distribuzione in Italia Conosciuta per quasi tutte le regioni italiane ad eccezione <strong>di</strong><br />

Valle d’Aosta, Campania, Sicilia e Sardegna (Bertaccini et al.,<br />

1994). Nella nostra regione è <strong>di</strong>stribuita nel bolognese,<br />

modenese e soprattutto in Romagna, dove conta <strong>di</strong>verse<br />

stazioni concentrate in massima parte a quote collinari.<br />

Recentemente è stata rinvenuta anche nel parmense (Pizzetti,<br />

dati ine<strong>di</strong>ti).<br />

Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane non è noto mentre il loro stato<br />

Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “cattivo” nelle ecoregioni alpina e<br />

me<strong>di</strong>terranea mentre in quella continentale è riportato come<br />

“inadeguato”. (European Environmental Agency, 2009).<br />

Segnalata per il Monte Pradone. Non sono noti dati sul suo<br />

conservazione nel sito<br />

stato <strong>di</strong> conservazione all’interno del SIC.<br />

Fattori <strong>di</strong> minaccia Le cause in<strong>di</strong>viduate in letteratura sono legate a fattori<br />

antropici quali, ad esempio, la cura dei bor<strong>di</strong> forestali con<br />

l’eliminazione delle piante <strong>di</strong> prugnolo e l’uso <strong>di</strong> antiparassitari<br />

sugli alberi da frutto. In Europa centrale si è ipotizzato che la<br />

contrazione delle popolazioni <strong>di</strong> questa specie sia legata a<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> tipo climatico.<br />

Specie Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)<br />

Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia Cerambycidae<br />

Nome comune Cerambice della quercia, capricorno maggiore<br />

Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è inserito come specie prioritaria (specie <strong>di</strong> interesse<br />

comunitario che richiede la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong><br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 25<br />

conservazione e che necessita <strong>di</strong> una protezione rigorosa)<br />

negli Allegati II e IV della Direttiva comunitaria Habitat<br />

92/43/CEE. E’ considerata specie minacciata e perciò<br />

segnalata come vulnerabile in Ruffo & Stoch (2005). Inoltre, il<br />

taxon è incluso nell’elenco delle specie particolarmente<br />

protette dell’Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale<br />

15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-<br />

Romagna”.<br />

Distribuzione Ampio areale, comprendente Europa, Africa settentrionale,<br />

Asia minore, Caucaso e Iran.<br />

Habitat ed ecologia Vive in boschi maturi <strong>di</strong> quercia, ma frequenta anche parchi e<br />

filari <strong>di</strong> querce secolari o anche alberi isolati, purché vetusti,<br />

dalla pianura fino a 700-800 m <strong>di</strong> quota. La larva è xilofaga e<br />

vive nei tronchi <strong>di</strong> alberi vivi, generalmente <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensioni. Oltre alle querce, occasionalmente evolve su altre<br />

latifoglie arboree come castagno, carpino, salice, olmo e noce.<br />

La femmina depone le uova nelle screpolature della corteccia<br />

dell’albero ospite; le larve dapprima si nutrono della stessa<br />

corteccia e poi si approfondano nel legno, dove scavano<br />

gallerie ovali che possono raggiungere lo spessore <strong>di</strong> un<br />

pollice. Lo sviluppo larvale dura 3-5 anni. Le larve mature si<br />

impupano nel legno in autunno, e poco dopo sfarfallano gli<br />

adulti che però rimangono nella galleria per svernare,<br />

lasciando il proprio rifugio solo nel successivo mese <strong>di</strong> giugno.<br />

L’insetto adulto è in genere attivo dal crepuscolo a notte<br />

inoltrata e si ciba <strong>di</strong> frutta matura, linfa e foglie <strong>di</strong> quercia.<br />

Distribuzione in Italia Il taxon è <strong>di</strong>ffuso in tutta Italia ad eccezione della Valle d’Aosta.<br />

In Emilia-Romagna le segnalazioni della specie si fanno più<br />

rare nella porzione occidentale della regione. E’ specie molto<br />

vulnerabile e in forte rarefazione.<br />

Stato <strong>di</strong> conservazione in Italia Il trend delle popolazioni italiane é considerato stabile mentre il<br />

Distribuzione e stato <strong>di</strong><br />

loro stato <strong>di</strong> conservazione è giu<strong>di</strong>cato “favorevole”. (European<br />

Environmental Agency, 2009).<br />

Non sono noti dati precisi al riguardo.<br />

conservazione nel sito<br />

Fattori <strong>di</strong> minaccia Il cerambice della quercia è un insetto in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> boschi<br />

maturi, con presenza <strong>di</strong> piante secolari in buono stato <strong>di</strong> salute.<br />

I principali fattori <strong>di</strong> minaccia sono quin<strong>di</strong> legati alla <strong>di</strong>struzione<br />

dell’habitat boschivo in seguito a <strong>di</strong>sboscamento, ceduazione<br />

sconsiderata, incen<strong>di</strong>, abbattimento selettivo delle vecchie<br />

piante <strong>di</strong> quercia. Inoltre, in molte zone il taxon è attivamente<br />

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC-ZPS IT4050029 “BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA<br />

RENO”

CAP. 2 – VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT<br />

E SPECIE PAG. 26<br />

combattuto perché considerato xilofago potenzialmente<br />

dannoso ai querceti.<br />

Specie <strong>Luca</strong>nus cervus (Linnaeus, 1758)<br />

Sistematica Classe Insecta, Or<strong>di</strong>ne Coleoptera, Famiglia <strong>Luca</strong>nidae<br />

Nome comune Cervo volante<br />

Livello <strong>di</strong> protezione Il taxon è inserito tra le specie <strong>di</strong> interesse comunitario che<br />

richiedono la designazione <strong>di</strong> zone speciali <strong>di</strong> conservazione<br />

(Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE). Incluso tra le<br />

specie particolarmente protette in Emilia-Romagna ai sensi<br />