10.08 Echinodermi - Scienze della terra

10.08 Echinodermi - Scienze della terra

10.08 Echinodermi - Scienze della terra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Phylum ECHINODERMATA<br />

Questo phylum, i cui primi rappresentanti, secondo alcuni autori, possono<br />

risalire al Vendiano, è caratterizzato da alcune peculiarità funzionali non presenti<br />

in altri organismi.<br />

Le più esclusiva è forse la presenza di un si isttema acqui ifferro, che funziona<br />

per pressione osmotica. Questo fatto li rende animali stenoalini e li obbliga<br />

a vivere solo in ambiente marino a normale salinità, non potendo sopportarne<br />

forti variazioni, pena la rottura del sistema acquifero, quindi la morte.<br />

Il gruppo comprende una grande varietà di forme sia fossili che attuali. Tra<br />

queste, ci sono famigliari le stelle di mare (Stelleroidea), le ofiure (Ofiuroidea),<br />

cetrioli di mare (Holoturoidea) ed i gigli di mare (Crinoidea).<br />

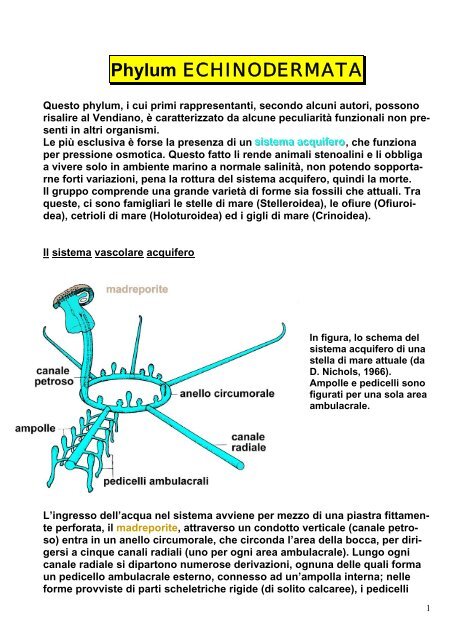

Il sistema vascolare acquifero<br />

In figura, lo schema del<br />

sistema acquifero di una<br />

stella di mare attuale (da<br />

D. Nichols, 1966).<br />

Ampolle e pedicelli sono<br />

figurati per una sola area<br />

ambulacrale.<br />

L’ingresso dell’acqua nel sistema avviene per mezzo di una piastra fittamente<br />

perforata, il madreporite, attraverso un condotto verticale (canale petroso)<br />

entra in un anello circumorale, che circonda l’area <strong>della</strong> bocca, per dirigersi<br />

a cinque canali radiali (uno per ogni area ambulacrale). Lungo ogni<br />

canale radiale si dipartono numerose derivazioni, ognuna delle quali forma<br />

un pedicello ambulacrale esterno, connesso ad un’ampolla interna; nelle<br />

forme provviste di parti scheletriche rigide (di solito calcaree), i pedicelli<br />

1

fuoriescono da aperture semplici o doppie che prendono il nome di “pori<br />

ambulacrali”. Come suggerito dalla terminologia impiegata, il sistema<br />

acquifero svolge una doppia funzione: 1) deambulatoria e 2) di cattura del<br />

particellato alimentare per il sostentamento dell’animale. È intuibile che il<br />

rigonfiamento delle ampolle, provoca l’inturgidimento dei pedicelli e la loro<br />

fuoriuscita dalla parte scheletrica rigida (nelle forme che la possiedono).<br />

In figura, sezioni longitudinali<br />

schematiche di nove rappresentanti<br />

delle numerose classi<br />

viventi e fossili che compongono<br />

il phylum Echinodermata.<br />

Tutti possiedono un si isttema<br />

acqui ifferro con madreporite (m),<br />

ampolle e pedicelli ambulacrali<br />

(p), un apparratto di igerrentte con<br />

bocca (b) ed ano (a), braccia<br />

(br) o brachiole (bch); alcuni<br />

presentano denti nella lanterna<br />

(d), radioli (sp), spiracoli (spr) e<br />

idrospira (i) nei Blastoidi; pori<br />

tecali (pt) nei Cistoidi.<br />

2

Microstruttura dello scheletro<br />

Lo scheletro dei ricci di mare si forma dal mesoderma e durante la vita<br />

è inglobato nei tessuti molli. É composto di calcite alto magnesiaca<br />

o calcite (CaCO3) incorporante il 15% MgCO3. Ciascun frammento o<br />

parte si presenta otticamente come un cristallo singolo. Ad alto ingrandimento<br />

(figura in alto), la parte scheletrica appare come un reticolato<br />

tridimensionale che è chiamato stereoma. Le dimensioni dei<br />

pori e lo spessore dei filamenti formanti lo stereoma varia in funzione<br />

del tessuto molle annesso a questa parte dello scheletro.<br />

Nell’immagine al SEM sopra riportata, si può scorgere il limite tra due<br />

tipi di stereoma, uno dove si attacca un muscolo (in alto a destra) e<br />

l’altro connesso ad un normale epitelio (pelle – in basso a sinistra).<br />

In vita lo spazio tra i pori è riempito di tessuto connettivo che è denominato<br />

stroma. Il disegno scheletrico degli echinidi sembra ideato<br />

per resistere alle tensioni che possono propagarsi fra le placche.<br />

Vedi: Smith, A. B. 1981. The stereom microstructure of the echinoid<br />

test. Special Papers in Palaeontology, 25, 1-85.<br />

Echi. 0a

Classificazione schematica<br />

Phylum Echinodermata<br />

Subphylum Pelmatozoa = forme bentoniche sessili (Cambriano - Attuale)<br />

†Classe Eocrinoidea, crinoidi primitivi (Cambriano m. - Ordoviciano medio)<br />

†Classe Paracrinoidea, crinoidi primitivi (Ordoviciano medio)<br />

†Classe Carpoidea, forme lateralmente compresse (Cambriano medio - Dev. inf.)<br />

†Classe Edrioasteroidea, forme discoidali (Cambriano inf. - Carbonifero inf.)<br />

†Classe Cistoidea, teca irregolare portante pori (Ordoviciano medio - Dev. sup.)<br />

Echi. 01<br />

†Classe Blastoidea, teca simmetrica a bocciolo (Ordoviciano medio - Permiano sup.)<br />

Classe Crinoidea, "gigli di mare" (Ordoviciano inf. - Attuale)<br />

†Sottoclasse Inadunata, braccia libere sotto le placchette radiali (Ord. inf. - Triassico)<br />

†Sottoclasse Flexibilia, placchette del calice mobili (Ord. medio - Permiano sup.)<br />

†Sottoclasse Camerata, placchette radiali rigide nel calice (Ord. - Permiano medio)<br />

Sottoclasse Articulata, la maggior parte dei crinoidi peduncolati (Triassico inf. - Attuale)<br />

Subphylum Eleuterozoa = forme mobili libere (Cambriano medio - Attuale)<br />

Classe Holoturoidea, "cetriolo di mare" (Cambriano medio - Carbonifero - Attuale)<br />

Classe Stelleroidea, "stelle di mare" (Ordoviciano - Attuale)<br />

Sottoclasse Ofiuroidea, "stelle di mare setolose" (Ordoviciano - Attuale)<br />

Classe Echinoidea, eleuterozoi non stellati (Ordoviciano - Attuale)<br />

Sottoclasse Regolari, ricci di mare regolari (Ordoviciano - Attuale)<br />

Sottoclasse Irregolari, ricci di mare a cuore e "dollari delle sabbie" (Giurassico - Attuale)<br />

†Classe Botriocidaroidea, echinidi primitivi simili agli eleuterozoi (Ordoviciano)<br />

† forme estinte<br />

Nota: per quello che riguarda le illustrazioni e la sistematica di innumerevoli generi di<br />

Echinidi si vada alla pagina web: http://www.nhm.ac.uk/researchcuration/projects/echinoid-directory/taxa/search.jsp?search,<br />

forse la pagina più<br />

completa sulla tassonomia degli Echinidi, curata dal Museo di <strong>Scienze</strong> Naturali di Londra.

Subphylum BLASTOZOA<br />

Cisto. 1<br />

Questo taxon d’alto livello sistematico comprende gruppi molto eterogenei di pelmatozoi<br />

paleozoici estinti. Fra questi si annoverano importante classi quali Diploporita, Rombifera<br />

(Cistoididea) e Blastoidea. Tutti possiedono un sistema acquifero costituito da aperture (pori<br />

e fessure) che attraversano le placche <strong>della</strong> teca.<br />

Classe Cistoidi<br />

Sulla base dei vari tipi di aperture si distinguono due principali gruppi funzionali: i Diploporita<br />

con pori esotecali ed i Rombifera con aperture a fessura endotecali. Forme come<br />

Haplosphaeronis (diploporide), principalmente noto nell’Ordoviciano dell’Europa settentrionale,<br />

possiede una teca ovoidale di c.a. 3cm con base piatta appoggiata<br />

al substrato. La teca è formata da due serie di placche<br />

poligonali: la serie inferiore di 7 placche laterali una delle<br />

quali con i classici diplopori, e quella superiore, sempre di 7<br />

placche periorali, alla cui sommità si apre una bocca a fessura<br />

dalla quale si dipartono 5 solchi alimentari radiali al termine<br />

dei quali si inseriscono le brachiole. Nella faccia superiore<br />

si apre anche il madreporite. L’ano, di solito sorretto da<br />

una piccola piramide anale, si trova in varie posizioni su una<br />

delle placche <strong>della</strong> teca. Altri cistoidi dell’Ordoviciano, come il<br />

diploporite Arictocystites ed il rombiferide Echinospaerites hanno una teca composta da<br />

numerose placche irregolari; vedi figura.<br />

Per quanto concerne il gruppo dei Rombifera, sono tutti caratterizzati dall’avere aperture endotecali<br />

disposte secondo una geometria rombica di struttura molto particolare e varia. Si<br />

possono infatti distinguere (secondo Paul, 1972) diversi tipi di Pettinirombi fra placche<br />

adiacenti: congiunti, disgiunti e criptorombi (o rombi nascosti), vedi figure.<br />

Echinosphaerites (rombiferide)<br />

con piramide anale<br />

e numerosi criptorombi.<br />

1

Più in dettaglio: i pettinirombi si possono aprire verso l’esterno per tutta la loro lunghezza e<br />

sono detti congiunti, oppure possono essere coperti per un tratto più o meno esteso in prossimità<br />

delle suture tra le placche, e sono detti disgiunti. In alcuni casi possono sporgere<br />

all’esterno solo le loro estremità che formano allineamenti romboidali convergenti verso il<br />

centro delle placche e prendono il nome di criptorombi, come nel gen. Echinosphaerites.<br />

Esistono infine alcuni cistoidi i cui tubi sono internamente ricoperti da un sottile tetto<br />

calcareo chiamato epistereom, e quindi le aperture verso l’esterno sono quelle delle estremità<br />

dei tubi: è il caso dei criptorombi, o rombi nascosti, che si possono vedere solo dopo<br />

una leggera abrasione <strong>della</strong> superficie tecale (evidenziati a volte dall’ erosione meteorica).<br />

Per quello che riguarda la disposizione delle placche tecali, i Rombiferida possiedono molte<br />

placche irregolarmente disposte. Pochi si distinguono per una disposizione regolare e fra<br />

questi possiamo citare Cheirocrinus (Ord. m. e sup., USA), in cui si distinguono 4 circoli di<br />

placche: procedendo dall’alto al basso abbiamo radiali, laterali, infralaterali e basali. Se i circoli<br />

sono solo 3, come in Cystoblastus (Ord. m., Russia), quelle che mancano sono le basali.<br />

Cheirocrinus<br />

Cystoblastus<br />

Un rappresentante specializzato del gruppo è Pleurocystites dell’Ordoviciano medio che possiede<br />

solo 3 pettinirombi, in posizione ben definita sul lato anale, e due robuste brachiole.<br />

Pleurocystites<br />

Glyptocystella<br />

2

Non possiamo concludere la trattazione di questo gruppo di fossili senza accennare ai ritrovamenti<br />

Italiani di Rombifera, (Caryocrinitidae e Carpocystidae). Nell’Ordoviciano sardo questi<br />

fossili, gia noti ai vecchi autori dell’800, si trovano nella Fm. di Portixeddu e sono di<br />

seguito figurate alcune delle forme più significative (da Maccagno, 1965):<br />

Corylocrinus Oocystis Heliocrinites<br />

Dal punto di vista paleoecologico questi blastozoi A) filtratori di particellato alimentare, occupavano<br />

bassi fondali ossigenati ricchi di nutrienti alimentari, condividendo il loro habitat con<br />

B) briozoi, C) brachiopodi e D) edrioasteroidi.<br />

3

Classe Blastoidi<br />

O<br />

Blas. 01 i<br />

I blastoidi comprendono solo pelmatozoi estinti, la cui distribuzione stratigrafica va dallo<br />

Ordoviciano medio?, Siluriano medio al tardo Permiano. Possiedono una teca conica, a forma<br />

di bocciolo o globulare con quattro ordini di placche disposte in simmetria pentamera; cinque<br />

ambulacri (da corti a lunghi) sviluppati in fessure radiali con sottostanti lancette che hanno<br />

lateralmente 2 placchette, ciascuna delle quali regge lunghe brachiole biseriali. Bocca centrale<br />

alla sommità; ano alla sommità all’interno di uno spiracolo più largo, con gonopori nascosti.<br />

Un’idrospira a pieghe è sospesa nella cavità celomatica lungo gli ambulacri; sutura trasversale<br />

dell’idrospira fra le placche radiali e le deltoidi. Otto o dieci di queste strutture (alcune assenti<br />

o ridotte sul lato anale) sono presenti all’interno <strong>della</strong> teca. Le idrospire si aprono sia nel senso<br />

<strong>della</strong> loro lunghezza come fessure sia come paia di pori adiacenti alle placchette laterali ed<br />

inoltre come un grosso poro situato alla loro sommità, lo spiracolo.<br />

In figura le particolarità scheletriche di Pentremites - vista laterale a) e superiore b) del calice a<br />

bocciolo mostrante 4 circoli di placche: 3 basali, 5 radiali, 5 deltoidi e 5 ambulacri complessi;<br />

sezione trasversale <strong>della</strong> teca c) mostrante la disposizione delle lancette sottostanti gli ambulacri<br />

con le faccette laterali lungo le quali si inseriscono le brachiole biseriali; la struttura<br />

dell’idrospira fittamente ripiegata si attacca da un lato alle deltoidi e dall’altro alle radiali; il<br />

particolare dell’ambulacro in sezione tridimensionale prospettica d) mostra le brachiole e la<br />

struttura dell’idrospira.<br />

4

Il peduncolo di solito è lungo e sottile, e si attacca alla teca nella parte distale delle placche<br />

basali tramite faccette peduncolari.<br />

I blastoidi costituiscono la classe più evoluta dei blastozoi, avendo un sistema acquifero molto<br />

avanzato costituito da idrospire. Dal punto di vista evolutivo, si ha nel tempo ad un allungamento<br />

delle strutture ambulacrali e dello sviluppo di una teca da conica a globulare, come è<br />

mostrato nella figura sotto riportata:<br />

A destra Pentremites elegans con pinnule conservate<br />

sopra l’ambulacro.<br />

A - Vista superiore e laterale di<br />

Heteroschisma (Dev. M., Canada)<br />

si notino i corti ambulacri e le<br />

aperture a fessura dell’idrospira.<br />

B - idem di Timoroblastus (Perm.<br />

sup., Timor) mostrante un insolito<br />

aspetto <strong>della</strong> teca e corti ambulacri.<br />

C - Pentremites in vista laterale<br />

(Carbonifero medio).<br />

D - Placoblastus (Dev. m., USA).<br />

E - Drophocrinus (Carb. inf., Irlanda).<br />

F - Deltablastus (Perm. sup.,<br />

Timor) si notino le strie di<br />

accrescimento.<br />

G - Lophoblastus (Carb. inf., Timor).<br />

H - Schizoblastus (Carb. inf., USA)<br />

5

Welcome to<br />

THE ECHINOID DIRECTORY<br />

Designed and created by<br />

Dr. Andrew B. Smith, The Natural History<br />

Museum, London<br />

Morfologia scheletrica degli Echinoidea<br />

Echinidi Regolari<br />

Dollaro delle sabbie ed<br />

affini<br />

Echinidi a cuore o Irregolari<br />

Click su uno dei tipi illustrati per un’introduzione sulla loro<br />

morfologia in Inglese (solo se si è collegati in rete Internet)<br />

Contact and enquiries Accessibility Site map Terms of use © The Natural History Museum, London 2006. All Rights Reserved<br />

Echi. 02

Morfologia schel. Echinidi regolari<br />

I ricci di mare regolari possiedono un guscio a simmetria pentaradiale<br />

composto di dieci doppie file di placche, cinque interambulacrali e cinque<br />

ambulacrali, che formano la corona. Le aree ambulacrali sono costituite<br />

da placche perforate da un singolo o doppio per i pedicelli ambulacrali.<br />

Queste paia di pori sono poste lungo il margine esterno<br />

(adambulacrale) delle aree ambulacrali. La linea di sutura centrale tra<br />

le due file di placche di ciascun’area ambulacrale rappresenta la linea di<br />

sutura periradiale. Le placche interambulacrali si congiungono alle<br />

ambulacrali lungo la sutura adambulacrale, e la linea mediana tra le<br />

due file delle placche interambulacrali è la sutura in<strong>terra</strong>diale.<br />

Echi. 02a<br />

La corona porta due principali aperture, il peristoma e il periprocto. Il<br />

peristoma è circolare e centrale sulla superficie inferiore ed è li che si<br />

apre la bocca. In vita molta parte di questa è coperta da una pelle spessa<br />

che ingloba placchette (nell’esemplare illustrato le placchette inglobate<br />

embricate sono ancora in posto). Tutte le aree ambulacrali ed interambulacrali<br />

convergono attorno alla bocca.<br />

All’apice <strong>della</strong> teca, nel punto dove so originano le aree ambulacrali, è<br />

posto il disco apicale. Questo anello di dieci placche contorna l’apertura<br />

1

anale, ed è sempre posto sulla superficie aborale. Il disco apicale si compone<br />

di cinque placche genitali e cinque placche oculari che contornano<br />

una membrana flessibile con placche contenente l’ano. Questa membrana<br />

flessibile è chiamata periprocto. La disposizione delle placche del disco<br />

apicale forma un importante carattere tassonomico.<br />

L’esatta disposizione sul guscio delle placche ambulacrali è molto<br />

variabile ed estremamente importante. Ulteriori informazioni su questo<br />

carattere sono fornite in disposizione delle placche ambulacrali.<br />

Tutte le placche portano radioli, che si attaccano e si articolano sui tubercoli.<br />

Nell’esemplare qui illustrato c’é un singolo tubercolo primario su ciascuna<br />

placca interambulacrale, e numerosi piccoli tubercoli e granuli lungo<br />

i margini esterni delle placche interambulacrali e l’area periradiale<br />

delle placche ambulacrali. I tubercoli possono essere perforati o imperforati,<br />

e crenulati o lisci: ulteriori informazioni sono disponibili in struttura<br />

dei tubercoli. I radioli, con una gran varietà di forme, servono per<br />

difesa e/o locomozione.<br />

All’interno <strong>della</strong> teca si trova un complesso apparato chiamato lanterna<br />

d’Aristotele. Questa funziona come le fauci degli animali, comprende 50<br />

elementi scheletrici e 60 muscoli. La morfologia <strong>della</strong> lanterna è molto<br />

importante per la tassonomia delle categorie superiori di questo gruppo.<br />

Un’altra struttura interna importante è costituita dalla flangia peristomale.<br />

Questa è una struttura composta dalle placche immediatamente<br />

attorno al peristoma e forma le zone di ancoraggio per i muscoli che<br />

fanno funzionare la lanterna di Aristotele. Anche le modalità di come si<br />

compone e si muove quest’ultima forniscono utili caratteri tassonomici.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/intro.html e siti correlati,<br />

(trad. M. Gnoli)<br />

2

Placchette ambulacrali<br />

La disposizione delle placchette ambulacrali degli echinidi regolari costituisce uno dei più<br />

importanti caratteri per la loro classificazione. Le aree ambulacrali sono formate da una doppia<br />

serie di placchette, ciascuna perforata da un paio di pori. Ciascun paio connette il pedicello<br />

ambulacrale esterno all’ampolla interna del sistema acquifero radiale. Il paio di pori è posto<br />

verso il margine esterno di ciascuna placchetta ambulacrale, vicino alla sutura radiale <strong>della</strong><br />

placchetta. La sutura radiale segna la giunzione fra le placchette ambulacrali e quelle interambulacrali,<br />

mentre la sutura periradiale è la linea centrale che separa le due colonne delle<br />

placche ambulacrali fra loro. Il margine superiore <strong>della</strong> placca ambulacrale è la sutura adapicale,<br />

mentre quello inferiore è la sutura adorale.<br />

Nel più semplice dei casi, ciascun paio di pori è posto su una placchetta allungata che si estende<br />

al periradio. Questa ha uno o più tubercoli che non si sovrappongono mai alla placchetta<br />

adiacente. Questa disposizione, mostrata nella fotografia in alto a sinistra, prende il nome<br />

d’ambulacro semplice. La disposizione delle placche ambulacrali è detta essere unigeminata.<br />

Nella gran maggioranza dei tipi di placche ambulacrali, comunque, si associano assieme a<br />

formare placche ambulacrali composte e complesse. Nell’immagine in alto a destra, ci sono tre<br />

paia di pori per ciascun tubercolo ambulacrale principale. Questa è la disposizione composta.<br />

Il modo col quale le placchette si uniscono per formare le placche composte è molto vario e<br />

molto importante dal punto di vista tassonomico. Alcuni dei più comuni tipi di disposizione<br />

nelle connessioni delle placchette sono illustrati nella prossima pagina.<br />

Per ultimo, ciascun paio di pori stesso può apparire piccolo e circolare con ciascun poro separato<br />

dall’altro da una piccola partizione (chiamato non-congiunto; come nella foto in alto a<br />

destra) o allungato con i due pori connessi da un basso solco (chiamato congiunto; come<br />

nell’immagine in alto a sinistra).<br />

Echi. 03

Tipi di placchette ambulacrali<br />

Nelle vere placchette ambulacrali composte gli elementi sono fusi fra loro a formare<br />

una singola placchetta composta con margine periradiale a “V”. Quando il<br />

guscio si “disarticola” le placchette composte non si disgregano nei loro elementi<br />

individuali. Al contrario le placchette semi-composte, conservano l’aspetto delle<br />

placchette semplici, possedendo la sutura periradiale a “V”, ma due o più di queste<br />

mostrano la sovracrescita di un tubercolo esterno che le tiene unite. Le placchette<br />

pseudocomposte differiscono per avere uno solo dei due elementi fortemente<br />

ingrandito che regge i tubercoli, essendo l’altro ridotto ad una minuscola placchetta<br />

poco più grande di un paio di pori. Queste placchette si dissociano rapidamente<br />

e non sono fuse.<br />

Placchette con due paia di pori ambulacrali su ogni tubercolo primario sono dette<br />

bigeminate, e quelle con tre paia di pori su una placchetta composta sono dette<br />

trigeminate. Quando ci sono più di tre paia di pori su una placchetta composta, la<br />

placchetta è detta essere poligeminata. Paia di pori possono essere disposte su una<br />

singola fila (uniseriali), su due file (biseriali), tre file (triseriali), o ad arco più o<br />

meno obliquo alla sutura verticale.<br />

Semplici<br />

(unigeminate)<br />

Bigeminata<br />

Trigeminata<br />

(Diadematoide)<br />

Pseudocomposta<br />

Semicomposta<br />

Poligeminata<br />

(Diadematoide)<br />

Arbacioide<br />

Goniopigide<br />

Trigeminata<br />

(Echinoide)<br />

Phymosomatide<br />

Stomopneustide<br />

Poligeminata<br />

(Echinoide)<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/regamb1.html<br />

Echi. 04

Tubercoli dei regolari<br />

Echi. 04a<br />

I tubercoli costituiscono il punto d’attacco dei radioli alla teca. Si presentano<br />

in varie fogge, ma tutti sono costituiti nello stesso modo. Al<br />

centro c’é una protuberanza emisferica, il mamellone (m), che rappresenta<br />

la superficie d’articolazione del radiolo. Si presenta liscio e lucido<br />

essendo ricoperto di solida calcite. Può essere sia perforato (come<br />

nella fotografia sopra) sia imperforato (sotto a destra), la perforazione<br />

alloggia il legamento che va dalla placca al radiolo. Il mamellone<br />

è circondato da un sottile parapetto che nell’esemplare illustrato è<br />

liscio, ma è crenulato nell’esemplare fotografato in basso a sinistra.<br />

Le crenulazioni si accoppiano a crenulazioni simili alla base del radiolo<br />

che aiutano a tenerlo in posto. Il fatto che i tubercoli siano perforati o<br />

imperforati, crenulati o non crenulati, costituisce un importante carattere<br />

tassonomico. Il mamellone è posto all’apice di una protuberanza<br />

conica, il bottone (b). Questo è il luogo dove si ancora il tessuto connettivo<br />

(impiegato per tenere il radiolo in posizione di difesa). Per ultima,<br />

la zona spesso depressa, che è definita come l’areola (ar) è l’area<br />

dove si ancora il muscolo impiegato per muovere il radiolo.<br />

In ogni placca può esserci un solo tubercolo principale, o parecchi. Di<br />

solito c’é una varietà di tubercoli e granuli più piccoli. Nell’esemplare<br />

sopra illustrato c’é un distinto anello di tubercoli secondari che circonda<br />

l’areola del tubercolo principale. Questi sono i tubercoli scrobicolari o<br />

scrobicoli che formano l’anello scrobicolare attorno al tubercolo<br />

principale.<br />

I tubercoli illustrati di seguito sono di un diadematoide (crenulato e<br />

perforato) e di un camarodonte (non crenulato ed imperforato); questo<br />

1

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/regtub.html<br />

2

Radioli dei regolari<br />

I radioli sono costituiti da calcite ed impiegati dagli echinidi regolari<br />

per la difesa e la locomozione. Ogni radiolo si articola su un tubercolo<br />

del guscio. Nel cidaride sotto figurato vi sono grossi radioli<br />

primari (in bianco) ed un gran numero di radioli (spine) più piccoli<br />

secondari attorno alla loro base. I cidaridi sono insoliti per avere<br />

un guscio esterno di calcite, il cortex, che rapidamente comincia ad<br />

essere ricoperto da alghe che provvedono a mimetizzare l’animale.<br />

In tutti gli altri echinidi, un tessuto cutaneo vivo copre i radioli.<br />

Questi sono uniti al guscio da tessuto molle e sono subito persi<br />

dopo la morte, quindi raramente conservati fossili in situ.<br />

I radioli mostrano un’ampia gamma di forme e dimensioni (vedi<br />

sotto). Quelli di Diadema (sotto a sinistra) sono lunghi come aghi<br />

e vengono di solito usati per difesa contro i predatori. In Podophora<br />

(sotto a destra) gli articoli aborali sono modificati a formare<br />

una volta intrecciata, un adattamento per vivere nell’ambiente<br />

di scoglio ad alta energia. Alcuni cidaridi sviluppano grossi<br />

radioli glandiformi.<br />

La struttura dei radioli è molto variabile e fornisce un importante<br />

carattere tassonomico. Il radiolo può essere liscio o presentare<br />

un’ornamentazione a coste, bottoni e granuli. In sezione trasversale<br />

possono essere cavi o massicci.<br />

Psammechinus Diadema Tylocidaris Podophora<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/spine.html<br />

Echi. 05

Struttura dei radioli<br />

In un singolo radiolo si possono distinguere tre parti, una lunga asta,<br />

un corto collare ed una base. La superficie concava d’articolazione che<br />

si attacca al mamellone del tubercolo, è detta acetabulum, e può essere<br />

sia perforata che imperforata. Muscoli e dispositivo di tenuta connettono<br />

la base del radiolo al tubercolo e ne permettono il movimento<br />

individuale. In molti echinidi regolari l’asta è liscia ed appare finemente<br />

striata sotto ingrandimento. In pochi gruppi, specialmente negli<br />

arbacioidi, l’asta ha un aspetto vitreo ed è ricoperta da una sottile<br />

cuticola. Nei cidaridi c’é uno spesso strato di “cortex” e l’asta è generalmente<br />

ornata da solchi, spine o granuli. Nei diademoidi è visibile<br />

una struttura molto caratteristica dove l’asta è costituita da spire ed<br />

appare segmentata, ed il radiolo è detto verticillato).<br />

I radiali sono solitamente colorati da un pigmento incorporato nella<br />

calcite dello scheletro.<br />

In sezione trasversale (microfotografie al SEM sotto) i radioli possono<br />

essere cavi o massicci. Lo spazio vuoto di un radiolo è detto lumen.<br />

Quando il centro è riempito da calcite porosa disorganizzata, il “tappo”<br />

centrale è chiamato midollo.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/spine2.html<br />

Echi. 06

Peristoma dei regolari<br />

Il peristoma è l’apertura del guscio associata alla bocca. Nel vivente<br />

è coperta da una membrana di tessuto connettivo flessibile. Nei<br />

cidaroidi (in alto a sinistra) ed echinoturioidi le placche sono disposte<br />

come serie embricate e si estendono sopra il peristoma (a),<br />

ciascuna è perforata da un paio di pori dove nel vivente escono i pedicelli.<br />

Ci può anche essere una sola o doppia serie di placche nonambulacrali<br />

(n) in posizione interambulacrale. In tutti gli altri tipi di<br />

membrane peristomali ci sono cinque paia di placchette boccali,<br />

che sono placchette ambulacrali ovali portanti ciascuna un singolo<br />

pedicello. La parte rimanente <strong>della</strong> membrana è piuttosto poco<br />

sclerotizzata, avendo solo piccole placchette.<br />

Echinidi diversi dai cidaroidi, possiedono sacche di tessuto molle che<br />

sono delle estensioni esterne del celoma interno. Queste sono necessarie<br />

per compensare le variazioni di volume all’interno del guscio<br />

rigido <strong>della</strong> lanterna quando questa si muove durante l’assunzione di<br />

cibo. Queste “sacchette boccali” emergono dall’orlo esterno dell’apertura<br />

peristomale immediatamente adiacenti alla sutura radiale<br />

delle aree ambulacrali. La loro posizione è evidenziata da distinte<br />

tacche sull’orlo del peristoma (indicate dalla freccia nell’immagine a<br />

destra). Queste sono le tacche boccali.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/peristome.html<br />

Echi. 07

Flangia (cintura) peristomale<br />

La flangia peristomale si trova sulla parte interna <strong>della</strong> “corona” al<br />

margine del peristoma. È composta di proiezioni calcaree che agiscono<br />

da piattaforma per il sostegno e l’attacco dei muscoli per l’estrusione<br />

ed il ritiro <strong>della</strong> lanterna. Nei cidaroidi (in alto a destra) queste<br />

proiezioni sono costituite interamente dalle placche ambulacrali, e<br />

sono chiamate apofisi (ap). I muscoli espulsori si connettono vicino<br />

alla base centralmente, mentre i muscoli retrattori sono connessi<br />

alle estremità superiori. Negli echinidi regolari non cidaroidi (in alto a<br />

sinistra) ci sono di solito entrambi gli elementi ambulacrali ed interambulacrali.<br />

Quelli ambulacrali sono strutture rilevate digitiformi<br />

dette auricole (au) ed è qui che si connettono i muscoli retrattori. I<br />

muscoli espulsori si attaccano alle basse pareti interambulacrali che<br />

si alternano alle prime.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/girdle.html<br />

Echi. 08

Disco apicale e Periprocto Echi. 09<br />

Il disco apicale di un echinide regolare è composto di cinque placche oculari (indicate I-V) e cinque<br />

placche genitali (indicate 1-5). Le placche oculari sono microscopicamente perforate e alloggiano la<br />

sommità del sistema acquifero; una placca oculare è posta alla sommità di ogni ambulacro. Le<br />

placche genitali sono di solito più larghe e perforate da un poro più grosso, il gonoporo. È da<br />

queste aperture che l’animale rilascia nell’acqua i prodotti sessuali (uova e sperma) per la<br />

riproduzione. Una di queste placche, G2, è più grande delle altre e fittamente perforata (visibile al<br />

microscopio), il madreporite. Questo cerchio di placche circonda una membrana flessibile<br />

chiamata periprocto, al centro del quale c’é l’ano. Il margine esterno del periprocto può essere<br />

liscio ed ovale, sub-circolare o (come nell’esemplare sopra) angolato. Il sistema di placche del disco<br />

apicale può essere fermamente unito alla “corona” (è così che si presenta nei fossili), embricato o<br />

solo appoggiato allo scheletro (conseguentemente molto raro come fossile).<br />

Nell’esemplare sopra figurato il cerchio di placche genitali è parzialmente interrotto dalle<br />

placche oculari posteriori (V e I separate dalle adiacenti placche genitali). Questa disposizione<br />

viene detta emiciclica. Quando tutte le cinque placche oculari formano un anello continuo<br />

con le placche oculari separate dalla disposizione delle placche del periprocto, il disco è<br />

detto diciclico. Dove tutte cinque le placche oculari giacciono a contatto del periprocto e<br />

sono separate dalle placche genitali, il disco è chiamato monociclico. In alcuni taxa esiste<br />

una distinta placca periproctale ingrandita, la placca sopra-anale. Questa può essere saldamente<br />

connessa al circolo delle placche genitali, o essere presente solo negli stadi giovanili.<br />

Importanti variazioni nella disposizione delle placche sono di seguito figurate (placche oculari in<br />

verde, placche genitali in giallo e periprocto in nero. Quella perforata è il madreporite).<br />

Monociclico Diciclico Emiciclico Placca sopra-anale<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/girdle.html

Lanterna d’Aristotele<br />

La lanterna è usata per mordere e triturare ed è composta di 50 elementi<br />

scheletrici mossi da 60 muscoli. È quasi completamente interna, sebbene<br />

le punte dei denti si estendano all’esterno <strong>della</strong> bocca. Ci sono due gruppi<br />

principali di muscoli che connettono la lanterna al guscio e questi si ancorano<br />

alla flangia peristomale. Gli espulsori che fanno uscire la lanterna,<br />

mentre i muscoli retrattori la sollevano. Potenti muscoli fra le emipiramidi<br />

chiudono i denti e provvedono ad una forte azione masticatoria.<br />

Struttura <strong>della</strong><br />

lanterna<br />

Tipi di Lanterne Tipi di Lanterne<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/girdle.html<br />

Echi. 09a

Struttura <strong>della</strong> “Lanterna”<br />

La lanterna é composta di 50 elementi scheletrici e circonda<br />

l’ingresso dello stomaco. Qui é mostrata la lanterna di un cidaroide<br />

in veduta posteriore e laterale. Gli elementi più grossi<br />

sono le emipiramidi (h). Queste sono piastre a forma di<br />

zeppa saldamente unite a formare le cinque piramidi <strong>della</strong><br />

lanterna. C’è una tacca fra le due emipiramidi nella parte terminale<br />

adorale <strong>della</strong> loro sutura, questa è il foramen magnum<br />

(fm). Questo è piccolo nei cidaridi (t sopra), ma è tipicamente<br />

molto profondo ed a forma di “V” negli altri echinidi<br />

regolari. L’elemento adapicale “a spalla” di ogni emipiramide<br />

ospita un piccolo elemento assiale, l’epifisi (e). In posizione<br />

radiale c’é un singolo elemento linguiforme, la rotula (r), che<br />

si pone direttamente fra due epifisi, una da ciascuna adiacente<br />

piramide. La rotula funziona da elemento d’unione delle<br />

due adiacenti emipiramidi. Un singolo dente (t) giace addossato<br />

all’interno di ogni emipiramide, ed è visibile dal foramen<br />

magnum. Per ultimi ci sono dei minuti elementi spatoliformi, i<br />

compassi (c), che sovrastano ciascuna rotula. I compassi<br />

servono per alzare ed abbassare le pareti celomatiche <strong>della</strong><br />

lanterna, quando questa si muove su e giù, per masticare il<br />

cibo. Le piattaforme d’attacco dei muscoli che formano le<br />

flangie peristomali (g) attorno alla bocca, sono visibili alla<br />

base.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/lantern2.html<br />

Echi. 10

Echi. 11<br />

Principali tipi di denti – vista esterna<br />

Quattro sono i tipi di lanterne degli echinidi regolari, variando nella<br />

profondità del foramen magnum, sezione trasversale dei denti e nello<br />

sviluppo delle epifisi. Qui sono illustrati i segmenti di lanterna di<br />

ciascun tipo, visti dall’esterno.<br />

Cidaroide. Lanterna minuta con un minuscolo foramen magnum. Epifisi<br />

piccole che non si proiettano e denti di sezione ad “U”. Caratteristica<br />

di tutti i cidaridi.<br />

Aulodonte. Lanterna con foramen magnum a forma di profonda “V”,<br />

con epifisi che tendono ad avere piccole proiezioni libere digitiformi.<br />

Denti con sezione a forma di “U”. Caratteristica degli echinoturioidi,<br />

diadematoidi e pedinoidi.<br />

Stirodonte. In sostanza come l’aulodonte, ma con denti con sezione a<br />

“T”. Caratteristica di arbacioidi, salenioidi e stomopneustidi.<br />

Camarodonte. Foramen magnum come la lanterna Aulodonte, ma le<br />

epifisi sono più grosse e s’incontrano superiormente al foramen magnum<br />

formando un arco continuo. Denti con sezione a “T”. Caratteristica<br />

di temnopleuridi ed echinidi.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/lanterntypes1.html

Echi. 12<br />

Principali tipi di denti - vista interna<br />

Quattro sono i tipi di denti nella lanterna degli echinidi regolari, variando<br />

nella profondità del foramen magnum, sezione trasversale dei denti<br />

e nello sviluppo delle epifisi. Qui sono illustrati i segmenti di lanterna di<br />

ciascun tipo, visti dall’interno.<br />

Cidaroide. Lanterna minuta con un minuscolo foramen magnum. Epifisi<br />

piccole che non si proiettano e denti di sezione ad “U”. Caratteristica di<br />

tutti i cidaridi.<br />

Aulodonte. Lanterna con foramen magnum a forma di profonda “V”,<br />

con epifisi che tendono ad avere piccole proiezioni libere digitiformi.<br />

Denti con sezione a forma di “U”. Caratteristica degli echinoturioidi,<br />

diadematoidi e pedinoidi.<br />

Stirodonte. In sostanza come l’aulodonte, ma con denti con sezione a<br />

“T”. Caratteristica di arbacioidi, salenioidi e stomopneustidi.<br />

Camarodonte. Foramen magnum come la lanterna Aulodonte, ma le<br />

epifisi sono più grosse e s’incontrano superiormente al foramen magnum<br />

formando un arco continuo. Denti con sezione a “T”. Caratteristica<br />

di temnopleuridi ed echinidi.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/regulars/lanterntypes1.html

Chiave ai principali gruppi di Echinoidea<br />

1a. Teca composta da più di 20 file di<br />

placche (più di 2 file di ambulacri o interambulacrali<br />

in ciascuna area)<br />

Gruppo principale di echinidi Paleozoici<br />

2a. Teca a simmetria bilaterale sovrapposta<br />

ad una pentamera; periprocto posto<br />

posteriormente perlopiù esterno al disco<br />

apicale. Irregolari<br />

3a. Flangia peristomale rudimentale o<br />

assente.<br />

Gruppo evoluto Echinidi, gruppi<br />

Cidaroidea o Euechinoidea<br />

1b. Teca composta da 20 file di placche;<br />

aree ambulacrali ed interambulacrali<br />

ciascuna composta da 2 file di placche<br />

Vai alla 2<br />

2b. Simmetria pentaradiale; periprocto<br />

circondato da placchette del disco apicale<br />

Vai alla 3<br />

3b. Flangia peristomale ben sviluppata,<br />

composta di auricole ambulacrali e/o<br />

apofisi interambulacrali.<br />

Vai alla 4 (Echinidi regolari)<br />

Echi. 12a

4a. Flangia peristomale sempre presente<br />

4b. Flangia peristomale composta da<br />

e composta solo da apofisi interambulacrali<br />

auricole ambulacrali (au). Ambulacri<br />

(ap). Placche ambulacrali semplici che si<br />

sempre composti.<br />

estendendono nel peristoma.<br />

Cidaroidea<br />

Euechinoidea<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/key.jsp?id=388

Gruppo principale (stem group) degli Echinidi paleozoici<br />

[= Perischoechinoidea McCoy, 1849. Include ordini Bothriocidaroida Zittel, 1879, Echinocystitoida<br />

Jackson 1912, Megalopoda MacBride & Spencer, 1938, Palaechinoida Haeckel,<br />

1866]<br />

Diagnosi<br />

Echinidi con:<br />

• Teca composta da più di due file di placche ambulacrali e/o<br />

interambulacrali in ciascuna area;<br />

• No flangia peristomale.<br />

Echi. 12b<br />

Distrib. Ordoviciano medio - Permiano superione; cosmopoliti.<br />

Tutti gli Echinidi viventi possiedono una teca dove si alternano aree di<br />

placche ambulacrali ed interambulacrali, ciascun’area è costituita solo da<br />

due file di placche. Questa è una sinapomorfia per il gruppo corona (crown<br />

group) degli Echinoidea, ed è anche vero per tutti i gruppi di echinidi post-<br />

Paleozoici, Tiarechinus, ne hanno solo una. Contrariamente, tutti gli echinidi<br />

paleozoici possiedono una teca che si discosta da questo modello base;<br />

essendo Miocidaris il solo taxon paleozoico a seguire il modello del gruppo<br />

corona. I Bothriocidaridi hanno una teca composta esclusivamente da placche<br />

ambulacrali, mentre molti altri gruppi possiedono sia placche ambulacrali<br />

che interambulacrali. Questi gruppi ricadono nel gruppo base (stem group)<br />

degli Echinoidea.<br />

Note<br />

Una analisi filogenetica preliminare degli echinidi del Paleozoico fu pubblicata<br />

da Smith (1984). In ogni caso, è necessaria una più rigorosa analisi per<br />

stabilire un consistente bagaglio di conoscenze per ordinare questi gruppi<br />

molto vari. In questa sede, il gruppo base (stem group) viene diviso in un<br />

numero di taxa, che, in alcuni casi, probabilmente rappresenta piuttosto delle<br />

gradazioni invece che dei gruppi monofiletici (cladi).<br />

Un resoconto <strong>della</strong> differenziazione morfologica degli echinidi del Paleozoico<br />

ci è fornita da Kier (1965) e da Jackson (1912) e rimane la più esauriente per<br />

la maggior parte dei taxa.<br />

1

I seguenti gruppi rimangono non stabiliti (indeterminati) ed omessi dalle<br />

moderne chiavi di classificazione e discussione:<br />

Lanternarius Regnell, 1956<br />

Kongielechinus Jesionek-Szymanska, 1979<br />

Protocidaris Whidborne, 1898<br />

Rhoechinus Keeping, 1876<br />

Silurocidaris Regnell, 1956<br />

Tornquistellus Berg, 1899<br />

Jackson, R. T. 1912 Boston Society for Natural History Memoirs 7, p. 296, pl.<br />

24, fig. 4, pl. 25, figs 1,2.<br />

Kier, P. M. 1965. Evolutionary trends in Paleozoic echinoids. Journal of<br />

Paleontology 39, 436-465, pls 55-60.<br />

Kier, P. M. 1966. Noncidaroid Paleozoic echinoids. Pp. U298-312 in Moore, R.<br />

C. (ed.). Treatise on Invertebrate Paleontology. University of Kansas Press &<br />

Geological Society of America, Boulder.<br />

Smith, A. B. 1984. Echinoid Palaeobiology. George Allen & Unwin, London<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/taxon.jsp?id=1<br />

2

Gruppi principali (stem group) Euechinoidea, Cidaroidea<br />

e/o gruppo stelo evoluto Echinoidea<br />

Diagnosi<br />

Euechinoidi con:<br />

• Placche ambulacrali semplici o al massimo tendenti a pseudocomposte;<br />

• Flangia peristomale assente, o con deboli punti di atacco muscolare ai<br />

margini mediani e radiali delle aree interambulacrali.<br />

Echi. 13<br />

Distrib. Triassico medio - sup. Europa, Nord e Sud America.<br />

Il gruppo corona Euechinoidea viene distinto dai Cidaroidea dalla loro flangia<br />

peristomale, che è composta da proiezioni ambulacrali radiali dette auricole. I<br />

Cidaroidea al contrario non possiedono componenti ambulacrali nella flangia<br />

peristomale, che è costituita interamente da apofisi. Il gruppo principale (stem<br />

group) Echinoidea non ha flangia peristomale, ma la loro teca è composta da più<br />

di 20 file di placche. Nel Triassico, in ogni caso, un piccolo gruppo di echinidi<br />

possiede la struttura <strong>della</strong> teca del “gruppo corona” (quella composta da solo 20<br />

file di placche), ma non hanno niente di più d’una flangia peristomale molto<br />

rudimentale.<br />

Note<br />

Nei Triadocidaridae e Paurocidaridae le placche ambulacrali più adorali mostrano<br />

spesso ispessimenti marginali che Kier (1984) interpreta come abbozzi di<br />

auricole. Allo stesso modo, i Serpianotiaridae possiedono nelle loro placche più<br />

interambulacrali delle sporgenze radiali angolate verso gli ambulacri. Queste<br />

differiscono dalle più consistenti apofisi dei cidaroidi. Kier (1984) e Smith (1994)<br />

considerano entrambe queste famiglie come gruppi stelo Euechinoidea.<br />

Kier (1984) realizzò per primo il significato filogenetico <strong>della</strong> struttura <strong>della</strong><br />

flangia peristomale in questo gruppo. La loro analisi filogenetica fu fatta da Smith<br />

(1994).<br />

1

I seguenti taxa sono basati su frammenti o radioli e sono poco conosciuti per<br />

essere classificati. Sono stati omessi dalle chiavi identificative e discussioni:<br />

Batheritiaris Vadet, 2001<br />

Braunechinus Vadet, 2001<br />

Kieritiaris Vadet, 2001<br />

Thielicidaris Vadet, 2001<br />

Wissmannechinus Vadet, 2001<br />

Zardinitiaris Vadet, 2001<br />

Kier, P.M. 1977. Triassic echinoids. Smithsonian Contributions to Paleobiology<br />

30, 1-88.<br />

Kier, P. M. 1984. Echinoids from the Triassic (St Cassian) of Italy, their lantern<br />

supports, and a revised phylogeny of Triassic echinoids. Smithsonian<br />

Contributions to Paleobiology 56, 1-41.<br />

Smith, A. B. 1994. Triassic echinoids from Peru. Palaeontographica A 233, 177-<br />

202.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/taxon.jsp?id=860 e siti<br />

correlati (trad. M. Gnoli)<br />

2

Morfologia schel. degli irregolari<br />

I ricci a cuore (spatangidi) ed i loro parenti (holasteroidi, disasteroidi)<br />

possiedono un guscio a simmetria bilaterale formato da 10 doppie<br />

file di placche, cinque file interambulacrali (siglate 1-5) e cinque<br />

file ambulacrali (siglate I-V). Le placche ambulacrali sono perforate<br />

da pori singoli o doppi per i pedicelli ambulacrali. L’ambulacro<br />

anteriore è l’ambulacro III. Nell’esemplare illustrato le placche che<br />

formano la corona sono facilmente identificabili; I margini delle placche<br />

sono chiari ed il loro centro scuro.<br />

Nel guscio ci sono due aperture principali, il peristoma ed il periprocto.<br />

L’apertura ovale o a forma di “D” nella parte inferiore costituisce<br />

il peristoma, ed è lì che è posta la bocca. Tutti i cinque ambulacri convergono<br />

verso il peristoma, e perlopiù tutti sono situati prossimi al<br />

margine anteriore. Il periprocto ospita l’apertura anale ed è sempre<br />

posto verso la parte posteriore. Secondo la specie, può aprirsi leggermente<br />

sopra l’ambito tanto da essere visibile dall’alto, o sotto, ed è<br />

visibile in veduta orale. È circondato dalle placche dell’interambulacro<br />

5.<br />

All’apice <strong>della</strong> teca, nel punto d’origine delle aree ambulacrali, sta il<br />

disco apicale. Questo è composto di un piccolo numero di placche che<br />

Echi. 14<br />

1

sono le prime a generarsi nella metamorfosi. Si compone di una a<br />

quattro placche genitali perforate dai gonopori che connettono le<br />

gonadi all’esterno, e da cinque placche oculari alle estremità d’accrescimento<br />

di ciascun ambulacro. La disposizione delle placche del<br />

disco apicale fornisce un importante numero di caratteri tassonomici.<br />

Le porzioni apicali degli ambulacri si sviluppano variamente in petali,<br />

aree specializzate di paia di pori dai quali fuoriescono i pedicelli respiratori.<br />

La forma e lo sviluppo dei petali sono pure importanti dal<br />

punto di vista tassonomico. In alcuni taxa tutti i cinque ambulacri<br />

sono identici. Gli spatangidi possiedono i petali tipicamente infossati,<br />

mentre altri gruppi possiedono tutti gli ambulacri a livello <strong>della</strong> superficie.<br />

Spesso l’ambulacro anteriore (ambulacro III) si differenzia<br />

dagli altri, come nella forma illustrata. Il grado di differenziazione<br />

dell’ambulacro frontale è importante: varia dall’essere a livello a<br />

profondamente infossato, e lo sviluppo delle paia di pori in quest’ambulacro<br />

varia anch’esso considerevolmente. I pedicelli ambulacrali di<br />

quest’area <strong>della</strong> teca sono responsabili <strong>della</strong> creazione del tunnel<br />

respiratorio nelle specie infossate. Nelle aree ambulacrali possono<br />

essere presenti <strong>della</strong> paia di pori ingranditi nel retro del guscio per la<br />

costruzione di un tunnel per l’espulsione dei rifiuti.<br />

Sulla superficie orale, la disposizione delle placche dell’interambulacro<br />

posteriore (sotto il peristoma) è tassonomicamente importantissima.<br />

Questa area prende il nome di piastrone, ed è spesso la parte<br />

più fittamente tubercolata <strong>della</strong> teca.<br />

Radioli e tubercoli sono generalmente piuttosto piccoli, sebbene<br />

alcuni taxa possiedono grossi tubercoli primari sulla loro superficie<br />

orale che reggono lunghe spine acuminate. I tubercoli aborali sono<br />

sempre più sottili e più fitti di quelli orali. I tubercoli sono sempre<br />

perforati e tipicamente crenulati, sebbene questo gruppo mostri<br />

moltissime specializzazioni nella struttura di entrambi tubercoli e<br />

spine. Le spine sono lunghe e sottili, spesso con punte a spatola. I<br />

ricci a cuore dell’infauna possiedono delle zone con spine molto fini<br />

che sono chiamate fasciole, che permettono loro di vivere in sedimenti<br />

fini. Forma e posizione dettagliata di queste fasciole è molto<br />

importante dal punto di vista tassonomico.<br />

I ricci a cuore sono depositivori usando i loro pedicelli ambulacrali<br />

orali per ammassare il detrito. Non possiedono lanterna (anche nella<br />

prima parte dell’ontogenesi), e neanche la flangia peristomale.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/intro.html e siti correlati,<br />

(trad. M. Gnoli)<br />

2

Piastrone<br />

Echi. 15<br />

Piastrone è il nome dato alla zona ingrandita dell’area interambulacrale<br />

<strong>della</strong> superficie inferiore dietro la bocca. La disposizione delle placche in<br />

quest’area fornisce importanti caratteri tassonomici. Una prima placca<br />

interambulacrale è quella al margine del peristoma, il labbro (L). La<br />

sua morfologia è estremamente variabile, da una mezza luna a laminare.<br />

Le prossime due placche possono essere ingrandite come sternali. In<br />

molti spatangidi i due sternali sono circa ugualmente sviluppati e formano,<br />

come sopra, virtualmente l’intero piastrone. Il piastrone è quindi<br />

chiamato amfisterno. A volte, le adiacenti placche ambulacrali possono<br />

unirsi centralmente così da separare il labbro dagli sternali successivi: il<br />

piastrone è chiamato disgiunto. Ci possono essere anche delle altre<br />

seconde piastre dietro le sternali, le episternali. Infine, in alcuni<br />

olasteridi e spatangidi una singola placca interambulacrale può trovarsi<br />

dietro (posteriore) il piastrone, la placca rostrale.<br />

Il piastrone può essere completamente coperto da tubercoli e spine,<br />

oppure questi possono essere presenti solo nella sua parte posteriore.<br />

Alcuni dei più importanti tipi di piastroni sono mostrati nella pagina<br />

seguente.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/plastron1.html

Tipi di Piastrone<br />

Protosterno Meridosterno Amfisterno<br />

Metasterno Disgiunto (Amfisterno)<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/plastron2.html<br />

Echi. 15a

Docce e rigonfiamenti<br />

Nei cassidulidi, la struttura del guscio che circonda il peristoma<br />

è particolarmente importante per la classificazione. Gli ambulacri<br />

in quest’area sono tipicamente ingranditi, i pori diventano<br />

molto fitti e da questi fuoriescono specializzati tubercoli per<br />

l’alimentazione. I pori possono essere singoli o doppi e si dispongono<br />

in una singola linea irregolare, su due colonne, o su<br />

una colonna esterna con pori separati interni come sopra.<br />

Queste zone allargate di pori sono chiamate docce. I due pori<br />

più larghi vicini al peristoma ospitano tubercoli alimentari<br />

sensoriali che sono leggermente più piccoli degli altri. Questi<br />

sono i pori boccali (bp). Le aree interambulacrali adiacenti al<br />

peristoma possono essere indifferenziate, o essere ingrandite e<br />

rigonfie a formare distinte proiezioni a forma rilevata o spine.<br />

Questi sono i rigonfiamenti e le loro pareti adorali sono<br />

coperte da piccole spine che servono per dirigere le particelle<br />

alimentari dentro la bocca.<br />

Echi. 16

Tubercoli<br />

La superficie di un riccio a cuore è ricoperta da una quantità di tubercoli<br />

che servono per l’articolazione dei radioli e pedicellarie. Nell’esemplare<br />

figurato i tubercoli sono di varie dimensioni, ed i più grossi leggermente<br />

infossati. Tutti sono costruiti nello stesso modo. La base del radiolo sta e<br />

si articola su di un mamellone emisferico centrale. Questo è composto<br />

di calcite policristallina d’aspetto vitreo, liscio, ed è sempre perforato.<br />

Circondante il mamellone è la piattaforma che può essere crenulata da<br />

scrobicoli o liscia. Questa a sua volta è composta di solida calcite vitrea.<br />

Mamellone e piattaforma sono posti sulla cima di un rilievo chiamato<br />

bottone. È qui che s’inserisce l’apparato di ritenzione del radiolo.<br />

Questo apparato è composto di uno speciale tipo di tessuto connettivo<br />

che può fissare saldamente il radiolo al tubercolo. Per ultima c’é una<br />

piattaforma di sottile stereoma che circonda il bottone che viene<br />

chiamata areola. L’anello esterno dei muscoli del radiolo si ancora a<br />

quest’ultima. In molti casi l’area d’attacco dei muscoli è più ampia e<br />

meglio sviluppata da un lato del tubercolo; in questo caso è in questa<br />

direzione che è prevalentemente mosso il radiolo. I tubercoli più piccoli<br />

possiedono diversi un solo mamellone e bottone.<br />

Echi. 17

Echinidi a cuore con tubercoli eterogenei, come illustrato, sono caratteristicamente<br />

ristretti a specie viventi sia come epifauna sia come infauna<br />

di substrati piuttosto grossolani. Specie infossate in sabbia fine e<br />

fango possiedono sempre un rivestimento denso ed uniforme di tubercoli<br />

e spine aborali.<br />

Tubercoli portanti radioli che compiono diverse funzioni, di solito sono<br />

morfologicamente distinti. È peraltro possibile servirsi <strong>della</strong> loro struttura<br />

e distribuzione per comprendere meglio come gli echinidi a cuore<br />

utilizzino i loro radioli. Struttura e funzione dei radioli degli echinidi sono<br />

completamente documentate da A. B. Smith 1980a. The structure<br />

and arrangement of echinoid tubercles. Philosophical Transactions of<br />

the Royal Society, London, Series B, 289, 1-54.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/tubercles.html

Fasciole<br />

Echi. 18<br />

Nella teca degli echinidi irregolari, le fasciole (una è indicata dalla freccia)<br />

sono aree con morfologia caratteristica densamente ricoperte da piccoli<br />

radioli specializzati. Questi radioli sono molto piccoli, fittamente impacchettati<br />

e posti nella parte terminale delle ghiandole del muco. Questi<br />

radioli sono anche fittamente cigliati lungo le loro aste. Nel vivente (sopra)<br />

queste aree risaltano per le polpose estremità dei radioli, ma la posizione<br />

delle fasciole è pure facilmente distinguibile nella parte scheletrica<br />

come continue zone di piccoli granuli strettamente addensati.<br />

Le fasciole si sono sviluppate principalmente negli echinidi fossatori<br />

perché utili per assolvere due importanti funzioni. Sono utili per la produzione<br />

del muco di rivestimento negli echinidi a cuore infaunali in quanto<br />

è richiesto specialmente nello scavo di sedimenti fini. Questo muco ricoprente<br />

viene emesso dalle fasciole e sparso sopra la superficie adorale<br />

dei radioli. Questo agisce da barriera impedendo alle particelle fini di penetrare<br />

fra i radioli, ostruendo così lo scavo. I piccoli radioli delle fasciole<br />

sono anche responsabili del movimento dell’acqua all’interno dello scavo<br />

ai fini respiratori. Le correnti generate dai radioli delle fasciole, densamente<br />

cigliati, spingono l’acqua dalla superficie all’interno dello scavo e<br />

nello stesso tempo la dirigono posteriormente all’animale all’interno del<br />

sedimento. La presenza delle fasciole negli esemplari fossili costituisce<br />

una chiara indicazione che l’animale è appartenuto all’infauna.<br />

La disposizione delle fasciole costituisce un importante carattere tassonomico.<br />

Sono mostrati di seguito i più importanti tipi di fasciole.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/fasciole1.html

Fasciole peripetaloidi<br />

Sul lato aborale, attorno alla<br />

parte terminale dei petali<br />

Fasciole subanali<br />

Dietro il piastrone<br />

immediatamente sotto il<br />

periprocto. Sia allungate sia<br />

bilobate<br />

Tipi di fasciole<br />

Fasciole latero-anali<br />

Decorrenti dalla parte posteriore<br />

del petalo anteriore. Passano<br />

lateralmente dietro il periprocto.<br />

Spesso associate ad un elemento<br />

peripetaloide secondario<br />

Fasciole laterali<br />

Passanti attorno l’ambito e sotto<br />

l’ano ad una certa distanza dalle<br />

punte dei petali<br />

Fasciole interne<br />

Avvolgenti l’ambulacro anteriore<br />

ma non i petali pari<br />

Fasciole pseudolaterali<br />

In posizione ambitale ma<br />

passanti sopra il periprocto;<br />

quindi simili alle fasciole<br />

peripetaloidi<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/fasciole2.html<br />

Echi. 19

Radioli degli irregolari<br />

Echi. 20<br />

Gli echinidi a cuore sono fittamente coperti da un denso rivestimento<br />

di radioli filiformi dalla caratteristica punta “a spatola”. Questi radioli<br />

assolvono un numero di funzioni diverse. Sulla faccia aborale essi<br />

aiutano a compattare le pareti dello scavo, mantenendo uno spazio<br />

libero dal sedimento attorno all’animale. I radioli <strong>della</strong> superficie inferiore<br />

sono utilizzati per scavare ed avanzare. I radioli attorno al<br />

margine anteriore sono utilizzati per rimuovere i sedimenti come l’animale<br />

si sposta in avanti. I petali sono sovrastati da un arco di radioli<br />

che crea uno spazio d’acqua per la respirazione. In molti taxa,<br />

piccoli radioli specializzati fittamente impacchettati, secernenti muco,<br />

formano distinte aree chiamate fasciole. Sulla teca spoglia, queste<br />

appaiono come linee fittamente tappezzate di granuli.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/hearts/spines.html

Chiave ai principali cladi di Irregolari<br />

1a. Peristoma largo, centrale e circolare<br />

con tacche boccali. Ambulacri con paia di<br />

pori semplici, indifferenziati<br />

Holectypoida<br />

2a. Placchette di tutte le cinque aree<br />

interambulacrali <strong>della</strong> faccia orale simili.<br />

Neognathostomata – Vai a 3<br />

3a. Paia di pori singoli su ciascuna area<br />

ambulacrale sotto i petali. Le aree di pori<br />

s’espandono di solito vicino al peristoma.<br />

Cassiduloida e gruppo stelo<br />

Neognathostomata<br />

1b. Peristoma di solito piccolo sempre<br />

privo di tacche boccali. Ambulacri con<br />

pedicelli e paia di pori differenziati<br />

(formanti fillodi e/o petali)<br />

Vai a 2<br />

Echi. 22<br />

2b. Area interambulacrale posteriore sulla<br />

faccia orale differenziata in un piastrone.<br />

Atelostomata<br />

3a. Molte paia di pori su ciascuna placca<br />

ambulacrale sotto i petali. Le aree di pori<br />

non s’espandono mai vicino al peristoma.<br />

Clypeasteroida<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/pageExtension.jsp?id=584

Chiave per i principali gruppi di Irregolari<br />

1a. Peristoma relativamente ampio, centrale<br />

e circolare con tubercoli boccali. Ambulacri<br />

con semplici paia di pori passanti.<br />

Holectypoida<br />

2a. Placche uguali su tutte le cinque aree<br />

interambulacrali sulla faccia orale.<br />

Neognathostomata – Vai alla 3<br />

1b. Peristoma di solito piccolo e sempre<br />

mancante di tubercoli boccali. Ambulacri con<br />

pedicelli ambulacrali e paia di pori differenziati<br />

(formanti filladi e petali).<br />

Vai alla 2<br />

2b. Area ambulacrale posteriore sulla<br />

superficie orale differenziata in piastrone.<br />

Atelostomata<br />

3a. Singoli paia di pori su ciascuna area<br />

3a. Molte paia di pori in ciascuna placca<br />

ambulacrale al di sotto dei petali. Aree di pori<br />

ambulacrale al di sotto dei petali. Aree a pori<br />

solitamente espanse vicino al peristoma.<br />

mai espanse vicino al peristoma.<br />

Cassiduloida e stem group<br />

Clypeasteroida<br />

Neognathostomata<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/pageExtension.jsp?id=584 e siti correlati<br />

(trad. M. Gnoli)<br />

Echi. 22

Chiave ai principali gruppi dei Clypeasteroidi<br />

1a. Pori confinati ad una sola fila<br />

adriale. Sphaeridia non inclusi nella<br />

placca.<br />

Togocyamus (tardo «stem-group»<br />

clypeasteroide)<br />

2a. Strutture di attacco dei muscoli<br />

<strong>della</strong> lanterna all’interno <strong>della</strong> teca<br />

adiacenti al peristoma formati da paia<br />

d’auricole ambulacrali (vedi frecce).<br />

Sphaeridia appaiati in ciascun<br />

ambulacro. Clypeasteroida<br />

3a. Aree interambulacrali che terminano<br />

adapicalmente in una singola<br />

placca o in serie di placche.<br />

Laganiformi<br />

1a. Pori disposti come bande attraverso<br />

le placche così come lungo le<br />

suture. Sphaeridia incluse nelle<br />

placche.<br />

Vai alla 2<br />

2b. Struttura di attacco dei muscoli<br />

<strong>della</strong> lanterna singola (fusa), “a<br />

cucchiaio” posto nell’in<strong>terra</strong>dio.<br />

Sphaeridium singolo per ambulacro.<br />

Scutellina (vai a 3)<br />

3b. Le aree interambulacrali restano<br />

biseriali fino all’apice.<br />

Scutelliformi<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/taxon.jsp?id=732 e siti correlati (trad. M.<br />

Gnoli)<br />

Echi. 23

Holectypoida: biologia e storia<br />

geologica<br />

Gli holectypoidi costituiscono un clade estinto che mostra una mescolanza<br />

di caratteri primitivi e derivati. Essi possiedono una grande e<br />

potente lanterna con denti “a cuneo”, come gli echinidi regolari, ma il<br />

loro periprocto è posto all’esterno del disco apicale come negli echinidi<br />

irregolari. La disposizione dei radioli orali suggerisce che gli holectypoidi<br />

scavavano il sedimento radialmente spostandolo dalla loro parte<br />

inferiore e vivendo probabilmente infossati nel sedimento. La mancanza<br />

di pedicelli respiratorî aborali e l’intreccio piuttosto rado e grossolano<br />

dei radioli indicano, in ogni modo, che devono essere vissuti limitatamente<br />

all’interno di substrati grossolani. Sulla base di queste osservazioni<br />

sembra probabile che i taxa del Giurassico come Holectypus o<br />

Pygaster (figurato sopra) debbano esser vissuti infossati solo per periodi<br />

di tempo limitati, emergendo probabilmente durante la notte, per<br />

alimentarsi allo stesso modo degli echinidi regolari. Un certo numero di<br />

generi più derivati vivevano probabilmente sempre sulla superficie del<br />

sedimento. È possibile che abbiano ricoperto la loro teca di frammenti<br />

clastici prelevati dal fondo come fanno oggi gli echinidi regolari.<br />

Il gruppo comparve nel primo Giurassico e divenne comune ed importante<br />

come membro delle faune d’acqua bassa a partire dal Giurassico<br />

medio. Sviluppò molte linee filetiche specializzate per vivere nei mari<br />

del “chalk” nel tardo Cretaceo, con i rari rappresentanti dei bassi fondali<br />

del Cenomaniano. Si estinsero alla fine del Cretaceo.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/taxa/extraInfo.jsp?id=35<br />

Echi. 23a

Morfologia scheletrica del «dollaro<br />

delle sabbie» e affini<br />

I «dollari delle sabbie» ed i loro parenti (clypeasteroidi, cassiduloidi)<br />

possiedono una teca a simmetria bilaterale composta di 10 doppie file<br />

di placche, cinque interambulacrali (numerate 1-5) e cinque<br />

ambulacrali (numerate I-V). Le placche ambulacrali sono perforate<br />

da un singolo o doppio poro per la fuoriuscita dei pedicelli ambulacrali.<br />

Tutti i cinque ambulacri sono di solito identici e sulla superficie<br />

aborale le paia di pori formano un distinto disegno a petali. La teca<br />

(corona) porta due aperture principali, il peristoma e il periprocto. Il<br />

peristoma ospita la bocca ed è posto nella superficie inferiore, nel<br />

centro o verso il bordo anteriore. Questo è identificabile come il punto<br />

verso il quale convergono tutti i cinque ambulacri; è solitamente piuttosto<br />

piccolo a contorno circolare o pentagonale. In vita una “griglia”<br />

di radioli copre il peristoma. Il periprocto ospita l’apertura anale in<br />

posizione variabile. In alcune specie il periprocto è posto sopra l’ambito<br />

e può essere alloggiato in un distinto canale, il solco anale. In<br />

altre si può aprire su un lato tronco verticale, mentre in molti clypeasteroidi<br />

si pone sulla superficie orale. È sempre circondato da plac-<br />

Echi. 24<br />

1

chette dell’interambulacro 5. All’apice <strong>della</strong> teca, al punto d’origine<br />

delle aree ambulacrali, giace il disco apicale. Questo è composto di un<br />

piccolo numero di placchette, che sono le prime a formarsi nella<br />

metamorfosi. È in quel punto che si aprono le aperture delle gonadi.<br />

La disposizione delle placche del disco apicale forma una parte importante<br />

di caratteri tassonomici. La parte apicale degli ambulacri si sviluppa<br />

variamente in petali, zone specializzate di paia di pori ingranditi<br />

dove fuoriescono i pedicelli respiratorî. La forma ed il relativo sviluppo<br />

dei petali è molto uniforme nel gruppo, sebbene lo schema dettagliato<br />

possa essere importante per una definizione dei vari generi. In<br />

molti gruppi gli ambulacri sono composti di placche semplici. In certi<br />

clypeasteroidi, comunque, i petali possono contenere alternanze di<br />

placche grandi e piccole. È anche importante se i pori ambulacrali dei<br />

petali sono singoli o doppi.<br />

La disposizione dei pori è molto variabile in questo gruppo. Nei cassiduloidi<br />

ci sono bande di pori allargati vicino alla bocca che formano i<br />

fillodi. I fillodi ospitano i pedicelli alimentari, e la loro dettagliata disposizione<br />

costituisce un importante carattere tassonomico. I clypeasteroidi<br />

differiscono dai cassidulidi nell’avere un gran numero di pedicelli<br />

perforanti ciascun’area ambulacrale. I pori associati a questi<br />

pedicelli possono essere regolarmente disposti o irregolarmente<br />

sparsi. La forma delle prime placche interambulacrali che circondano<br />

il peristoma è significativa. In alcuni cassidulidi queste si sviluppano<br />

come rilievi che possono innalzarsi notevolmente come strutture “a<br />

piolo”.<br />

I radioli sono sempre corti, tozzi e di struttura uniforme. Sono sempre<br />

cavi e privi di cortex. I tubercoli sono conseguentemente piccoli,<br />

addensati e spesso leggermente infossati. Esiste una differenza molto<br />

piccola nei radioli e nei tubercoli in confronto agli spatangidi. I<br />

tubercoli sono perforati e crenulati.<br />

Nella maggior parte dei «dollari delle sabbie» ci sono cinque lunghe<br />

depressioni che si irradiano dal peristoma, e questi possono dividersi<br />

molte volte a formare un intricato modello di canali alimentari. Questi<br />

sono tappezzati di pedicelli ambulacrali che sono utilizzati per trasportare<br />

il particellato alimentare alla bocca centrale. Un altra caratteristica<br />

saliente di alcuni “dollari...” è la presenza di perforazioni<br />

passanti allungate definite come lunule.<br />

I «dollari delle sabbie» possiedono una lanterna ed una placca peristomale.<br />

La lanterna è insolitamente molto appiattita e manca dei<br />

compassi. La placca peristomale si compone di un singolo processo<br />

interambulacrale, o un paio di processi ambulacrali. Cassiduloidi non<br />

possiedono da adulti ne lanterna ne placca peristomale, sebbene sia<br />

presente una lanterna nella prima ontogenesi che viene in seguito<br />

riassorbita.<br />

Nei clypeasteroidi le superfici inferiore e superiore del guscio sono<br />

spesso connesse da un’estesa serie di rinforzi e pilastri. Questi sono<br />

solamente elementi strutturali che rinforzano la teca.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/dollars/intro.html<br />

2

Rinforzi interni<br />

Lo scheletro dei «dollari delle sabbie» è rinforzato da una serie<br />

di sostegni, pilastri o coste che corrono fra la superficie superiore<br />

e quella inferiore <strong>della</strong> teca. Il sistema più semplice comprende<br />

10 partizioni parietali interne orientate radialmente che si sviluppano<br />

nella parte periferica del guscio. Questa è la situazione che<br />

si vede nella maggior parte dei fibulariidi. Clypeaster (all’interno<br />

<strong>della</strong> superficie aborale illustrata sotto) possiede una più complessa<br />

rete di barre concentriche che si sviluppano intorno ai sottili<br />

pilastri centrali. È comunque nei piatti «dollari delle sabbie»<br />

(scutellidi) che sviluppano meglio questi tipi di rinforzi. Negli<br />

scutellidi la maggior parte del loro interno è riempita da sostegni<br />

e pilastri e solo la traccia spirale del sistema digerente ne rimane<br />

libera. Il sistema di rinforzo agisce irrobustendo il guscio e permette<br />

ai piatti e sottili «dollari delle sabbie» di approvvigionarsi<br />

di cibo in zone dove le onde potrebbero provocare seri danni alla<br />

teca.<br />

Sopra. Sezione trasversale del dollaro delle sabbie Mellita.<br />

Sotto. Superficie aborale interna di Clypeaster, da Mortensen<br />

(1948) A monograph of the Echinoidea. IV(2). Clypeasteroida. C.<br />

A. Reitzel, Copenhagen.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/dollars/buttressing.html<br />

Echi. 25

Lanterna e placca peristomale<br />

Echi. 26<br />

1

Le più specializzate e modificate lanterne di tutti gli echinidi, si<br />

trovano nei «dollari delle sabbie». Sono composte di quasi tutti<br />

gli elementi degli echinidi regolari (mancano solo i compassi) ma<br />

in confronto a questi sono molto basse e larghe. Le emipiramidi<br />

(H) sono molto schiacciate, deltoidi nella forma e non hanno<br />

foramen magnum. I denti (T) in sezione trasversale sono fatti a<br />

losanga e fortemente inclinati. Le epifisi e le rotule ridotte a<br />

piccoli elementi discoidali, sono molto nascoste alla vista fra le<br />

emipiramidi (nella posizione indicata (R/E).<br />

La placca peristomale segna il punto d’ancoraggio dei muscoli<br />

<strong>della</strong> lanterna. Nei clypeasteroidi consiste in un anello di tozze<br />

proiezioni. Queste, nelle Scutellina (figura sopra - G), sorgono<br />

dalle singole placche interambulacrali, ma nelle Clypeasterina<br />

sono delle strutture ambulacrali appaiate. I Cassiduloidi mancano<br />

di lanterna, ed in questo modo non hanno placca peristomale<br />

da adulti.<br />

La lanterna non può fuoriuscire dalla bocca ed è solo impiegata<br />

per afferrare e sminuzzare il materiale preso attraverso il peristoma.<br />

Poiché non è mai espulsa l’animale non necessita di sacche<br />

faringee o tacche boccali.<br />

La lanterna illustrata è quella di Laganum ed è figurata dall’alto<br />

(vista interna) e di lato.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/dollars/disc.html<br />

2

Lunule<br />

Echi. 27<br />

Una delle caratteristiche più salienti di molti «dollari delle sabbie» è la<br />

presenza di fessure allungate che attraversano completamente la teca,<br />

chiamate lunule. Queste possono svilupparsi in una o due posizioni, lungo<br />

la linea mediana degli ambulacri, o lungo la parte mediana dell’interambulacro<br />

posteriore tra peristoma e periprocto (lunula anale). Le lunule<br />

ambulacrali si possono formare sia per riassorbimento dello scheletro nei<br />

primi stadi di crescita, sia come intaccature marginali che rimangono incluse<br />

nel processo di crescita. La lunula anale si forma sempre per riassorbimento.<br />

La funzione delle lunule è doppia. Principalmente agiscono come<br />

canali di drenaggio <strong>della</strong> pressione, impedendo che l’animale fuoriesca dal<br />

sedimento per l’azione delle onde. Test idrodinamici hanno mostrato che<br />

“dollari” con lunule possono vivere in siti con un alto tasso d’idrodinamismo.<br />

Secondariamente agiscono come un setaccio grossolano del sedimento<br />

sovrastante per il suo particellato organico. I pedicelli ambulacrali<br />

(pa) si estendono all’interno <strong>della</strong> lunula e catturano il particellato alimentare<br />

più grosso che passa attraverso l’apertura, mentre le correnti<br />

generate dalle ciglia convogliano le particelle più piccole nei solchi alimentari<br />

(sa) che bordano l’apertura. Le lunule quindi sono anche impiegate<br />

per una più efficiente raccolta del particellato alimentare.<br />

Da: http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory/morphology/dollars/lunules.html

Canali alimentari Echi. 28<br />

Molti «dollari delle sabbie» possiedono solchi appiattiti che s’irradiano<br />

dalla bocca. Questi prendono il nome di canali alimentari (fg) e,<br />