Pag . 1 - Organigramma

Pag . 1 - Organigramma

Pag . 1 - Organigramma

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

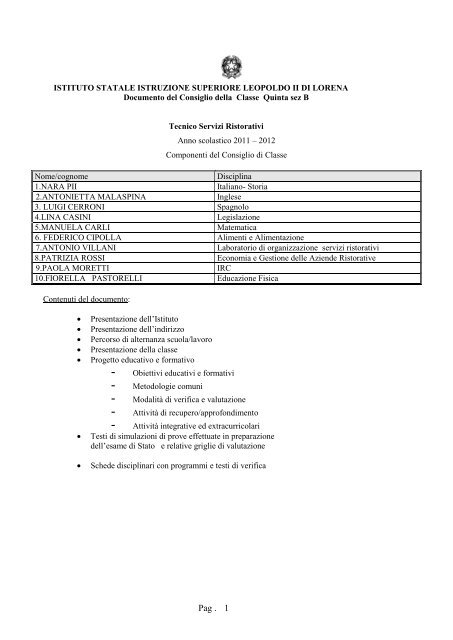

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />

Documento del Consiglio della Classe Quinta sez B<br />

Tecnico Servizi Ristorativi<br />

Anno scolastico 2011 – 2012<br />

Componenti del Consiglio di Classe<br />

Nome/cognome Disciplina<br />

1.NARA PII Italiano- Storia<br />

2 2 2.ANTONIETTA MALASPINA Inglese<br />

3. LUIGI CERRONI Spagnolo<br />

4.LINA CASINI Legislazione<br />

5.MANUELA CARLI Matematica<br />

FE 6. FEDERICO CIPOLLA Alimenti e Alimentazione<br />

77 7.ANTONIO VILLANI Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi<br />

8.PATRIZIA ROSSI Economia e Gestione delle Aziende Ristorative<br />

9. 9.PAOLA MORETTI IRC<br />

10.FIORELLA PASTORELLI Educazione Fisica<br />

Contenuti del documento:<br />

Presentazione dell’Istituto<br />

Presentazione dell’indirizzo<br />

Percorso di alternanza scuola/lavoro<br />

Presentazione della classe<br />

Progetto educativo e formativo<br />

- Obiettivi educativi e formativi<br />

- Metodologie comuni<br />

- Modalità di verifica e valutazione<br />

- Attività di recupero/approfondimento<br />

- Attività integrative ed extracurricolari<br />

Testi di simulazioni di prove effettuate in preparazione<br />

dell’esame di Stato e relative griglie di valutazione<br />

Schede disciplinari con programmi e testi di verifica<br />

<strong>Pag</strong> . 1

1. Italiano pag. 47-56<br />

2. Storia pag. 57-62<br />

3. Inglese pag. 63-68<br />

4. Spagnolo pag. 69- 73<br />

5. Legislazione pag. 74- 79<br />

6. Matematica pag. 80 -84<br />

7. Alimenti e Alimentazione pag. 85- 88<br />

8. Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi pag. 89- 93<br />

9. Economia e Gestione delle Aziende Ristorative pag. 94- 100<br />

7. IRC pag. 101-102<br />

8. Educazione Fisica pag. 103-106<br />

<strong>Pag</strong> . 2

L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO<br />

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO<br />

L’ I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” costituisce una nuova Istituzione Scolastica nata a seguito della<br />

Delibera regionale in materia di programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle<br />

Istituzioni scolastiche autonome (DGRT n°40 del gennaio 2011)<br />

La nuova realtà scolastica, in cui sono confluiti l’Istituto Superiore di Istruzione tecnica e<br />

Professionale “Leopoldo II di Lorena” e parte dell’Istituto Professionale “L.Einaudi”. Entrambi<br />

le scuole, si sono sempre distinte per la capacità di promuovere valori come la salvaguardia<br />

dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la sana alimentazione e la valorizzazione delle tipicità del<br />

territorio, educando gli studenti a comportamenti basati sul rispetto dell’ambiente e sulla<br />

solidarietà.<br />

L’attuale configurazione della scuola nel nuovo ordinamento voluto dalla riforma propone un’ampia<br />

e differenziata offerta formativa articolata in due filiere: la filiera agroalimentare e la filiera<br />

sanitaria.<br />

filiera agro-alimentare<br />

istituto tecnico settore tecnologico<br />

indirizzo agraria e agroindustria con le articolazioni<br />

o gestione ambiente e territorio<br />

o produzioni e trasformazioni<br />

o viticoltura ed enologia<br />

istituto professionale settore servizi<br />

servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale<br />

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalita’ alberghiera con le articolazoni:<br />

o accoglienza turistica<br />

o sala e vendita<br />

o enogastronomia<br />

filiera sanitaria<br />

istituto tecnico settore tecnologico<br />

indirizzo chimica, materiali e biotecnologie con articolazione<br />

o biotecnologie sanitarie<br />

istituto professionale settore servizi<br />

indirizzo socio sanitario<br />

o servizi socio sanitari<br />

istituto professionale Chimico biologico ( vecchio ordinamento) : classi 3°,4° e 5°.<br />

La scuola, inoltre, ponendosi sia come centro di formazione professionale, sia come polo di<br />

formazione integrata superiore, ha acquisito nel suo insieme una nuova identità educativa e<br />

culturale che affonda le sue radici nel territorio maremmano e che attraverso la logica della filiera<br />

vuole prospettare orizzonti di crescita culturale e professionale.<br />

L’orientamento, infine, rappresenta lo sfondo integratore del progetto educativo: le sue azioni<br />

sono principalmente rivolte allo sviluppo di competenze orientative quali: l’attivazione critica<br />

nei confronti dei problemi, la canalizzazione delle energie rispetto agli obiettivi, la<br />

responsabilizzazione verso gli impegni. La prima forma di orientamento avviene attraverso<br />

l’Accoglienza che non si limita alla fase iniziale del percorso , ma è sentita piuttosto come un<br />

<strong>Pag</strong> . 3

principio informatore ed una modalità permanente di relazione con lo studente. L’ impegno<br />

continuo a rilevare bisogni espliciti ed impliciti degli studenti si traduce in interventi di riorientamento<br />

in itinere in funzione delle loro attitudini e aspirazioni. Alla fine del percorso agli<br />

studenti sono fornite una serie di informazioni sulle prospettive legate alla prosecuzione degli<br />

studi o all’inserimento nel mondo del lavoro, che, unite al bagaglio di formazione e di<br />

autoconsapevolezza, ne facilitano la frequenza di corsi universitari e/o di corsi post-diploma e/o<br />

di specializzazione o, in alternativa, l’avvio di attività lavorative.<br />

<strong>Pag</strong> . 4

IL PROFILO PROFESSIONALE<br />

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO<br />

Le attuali classi quinte, non ancora coinvolte nel riordino degli Istituti Professionali introdotto con<br />

DPR 87/2010, hanno, per quadro normativo, un percorso formativo che prevede, al termine del<br />

terzo anno, una Qualifica Professionale di Operatore a cui segue un biennio cosidetto di “postqualifica”.<br />

TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI<br />

La tipologia delle qualifiche, dei diplomi<br />

- Operatore dei Servizi di Cucina oppure Operatore dei Servizi di Sala e Bar, alla fine del<br />

terzo anno<br />

- Tecnico dei Servizi Ristorativi alla fine del quinto anno.<br />

Il Tecnico dei Servizi di Ristorazione è il responsabile delle attività di ristorazione nelle varie<br />

componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia della struttura<br />

ristorativa in cui opera. La sua formazione è orientata a sviluppare sia le competenze relative alla<br />

produzione che quelle relative alla distribuzione delle bevande e dei pasti e dei relativi abbinamenti.<br />

Dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, del controllo<br />

qualità-quantità-costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell’allestimento di buffet e di<br />

banchetti (organizzati in occasioni conviviali sia all’interno che all’esterno dell’azienda), della<br />

organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.<br />

Poiché potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere<br />

conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore e in particolare sulle<br />

seguenti problematiche:<br />

Il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti<br />

L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali, internazionali<br />

L’igiene professionale,nonché le condizioni igienico-sanitarie del posto di lavoro<br />

I moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di servizio<br />

Le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione degli alimenti<br />

La merceologia e le più innovative tecniche di conservazione degli alimenti anche alla luce<br />

della moderna dietetica<br />

L’antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori nel reparto<br />

I principali istituti giuridici che interessano la vita di un’azienda ristorativi<br />

Gli strumenti che può utilizzare un’azienda per conoscere il mercato, per programmare e<br />

controllare la sua attività e quella dei singoli reparti.<br />

Date le sue funzioni di organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di<br />

rapporto con i fornitori e i clienti, il Tecnico dei servizi di Ristorazione deve saper utilizzare due<br />

lingue straniere e possedere capacità di comunicazione, di comprensione delle esigenze del<br />

personale e della clientela e di rappresentazione delle finalità dell’azienda.<br />

Sono numerose le occasioni offerte agli studenti di confrontarsi con i colleghi di altri istituti<br />

partecipando ai concorsi organizzati sul territorio nazionale e con le problematiche connesse alle<br />

attività lavorative, anche di natura imprenditoriale, come la gestione di eventi all’interno della<br />

scuola e la partecipazione a manifestazioni organizzate da enti esterni.<br />

<strong>Pag</strong> . 5

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO<br />

L’alternanza scuola lavoro, introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e disciplinata dal D.<br />

Lg.vo n. 77 del 15 aprile 2005, si configura come una metodologia innovativa di apprendimento.<br />

Lo stesso Decreto Legislativo, all’ art1.c1 definisce l’alternanza scuola lavoro come una “modalità<br />

di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e<br />

della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,<br />

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro” e, all’art.1 c.2 attribuisce la<br />

responsabilità di progettare, attuare, verificare e valutare i percorsi in alternanza all’Istituzione<br />

Scolastica<br />

L’alternanza “risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione” attraverso finalità ben<br />

definite:<br />

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed<br />

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente<br />

la formazione in aula con l'esperienza pratica;<br />

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di<br />

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;<br />

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli<br />

stili di apprendimento individuali;<br />

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo<br />

del lavoro e la società civile;<br />

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.<br />

Nell’Istruzione Professionale, nelle quarte e quinte classi funzionanti a partire dall’anno scolastico<br />

2010/2011 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento di Riordino dell’Istruzione,<br />

l’alternanza scuola lavoro, con un monte orario complessivo di 132 ore nel biennio, va a sostituire<br />

la storica area di professionalizzazione. (Art. 8. D.P.R. 15 marzo 2010, n.87)<br />

Nell’a.s. 2010/2011 tutte le classi IV dell’ex Istituto “L.Einaudi” hanno svolto 104 ore certificabili<br />

di Alternanza scuola lavoro.<br />

Nell’a.s. 2011/12 le ore svolte nelle V classi sono:<br />

Indirizzo Servizi Sociali: 90 ore<br />

Indirizzo Turistici: 32 ore nella classe 5AST e 37 nella 5BST<br />

Indirizzo Servizi Ristorativi: 32 ore<br />

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni<br />

professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti.<br />

Tutti i Docenti del Consiglio di Classe seguono gli allievi durante le loro attività di alternanza<br />

scuola lavoro e tutti prendono parte alla valutazione del loro operato. ( Delibera Collegio Docenti 7<br />

febbraio 2012). Tale valutazione espressa dall’intero Consiglio di classe, che si traduce in un<br />

punteggio che va da 0,00 a 0,50, va a sommarsi alla media finale dei voti riportati da ogni singolo<br />

alunno secondo la seguente tabella:<br />

GIUDIZIO PUNTEGGI<br />

Sufficiente 0,00 o 0,10<br />

Discreto 0,10 o 0,20<br />

Buono 0,20 o 0,30<br />

Distinto 0,30 o 0,40<br />

Ottimo 0,40 o 0,50<br />

<strong>Pag</strong> . 6

Tale procedura fornisce una valutazione specifica e autonoma di un segmento fondamentale della<br />

formazione che, negli Istituti Professionali, diventa obbligatoria.<br />

Per la classe IV il punteggio relativo all’alternanza viene assegnato nello scrutinio finale (giugno se<br />

lo studente non ha la sospensione del giudizio, agosto in caso di giudizio sospeso). Per la classe V il<br />

punteggio viene assegnato a giugno in fase di ammissione e viene attribuito nella sua totalità solo<br />

nel caso in cui non si rilevino discrepanze tra le proposte di voto dei docenti nelle singole discipline<br />

e la valutazione finale assegnata dal C.d.C.<br />

Tutte le attività, coerenti con il POF e con i profili in uscita, sono progettate e realizzate con<br />

l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e tecnico-professionali alla cui osservazione<br />

partecipano oltre ai docenti della classe anche i tutor aziendali e gli esperti esterni.<br />

Nella valutazione le attività, mirate all’acquisizione delle competenze, incidono sul punteggio finale<br />

per 80%, mentre la partecipazione e la frequenza alle attività progettate e realizzate per il restante<br />

20%.<br />

Il Consiglio di Classe nel processo di valutazione è chiamato a pronunciarsi su tre competenze<br />

trasversali comuni a tutti gli indirizzi:<br />

Senso di iniziativa e di imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione grazie alla<br />

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di gestire<br />

progetti per raggiungere obiettivi<br />

Collaborare e partecipare: lavorare insieme per uno scopo comune, o anche prestare il<br />

proprio aiuto a qualcuno. Prendere parte a un’attività insieme ad altre persone<br />

Imparare a imparare: acquisire conoscenze e capacità attraverso lo studio, l'esperienza e<br />

il confronto con gli altri. Essere capaci di studiare autonomamente, e soprattutto di<br />

comprendere di cosa si ha bisogno per aumentare le proprie conoscenze e le proprie<br />

competenze anche al di fuori della scuola<br />

Accanto a queste competenze è stata individuata, per ogni indirizzo di studio, una specifica<br />

competenza tecnico professionale. Per il Tecnico dei Servizi Ristorativi è: saper valorizzare<br />

l’utilizzo dei prodotti tipici del territorio per una cucina di qualità, realizzando eventi a tema e<br />

rispondendo all’evoluzione del gusto e ai moderni stili alimentari.<br />

Il modulo pratico di indirizzo ha avuto come filo conduttore la valorizzazione dei prodotti tipici del<br />

territorio e la sana alimentazione nella logica della filiera agro-alimentare. Le attività pratiche si<br />

sono concluse con i pranzo-evento “Fantasie di prodotti tipici” , “Pranzo con delitto al ristorante” e<br />

con la visita presso la Fiera Enogastronomica “Tirreno CT” di Massa Carrara.<br />

<strong>Pag</strong> . 7

EVOLUZIONE DELLA CLASSE<br />

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

L’attuale classe proviene dagli studenti di seconda lingua spagnolo che, alla fine del monoennio,<br />

dopo il conseguimento della qualifica di Operatore Servizi Cucina ed Operatore Servizi Sala Bar,<br />

sono andati a costituire la classe 4 sez. B dei Servizi Ristorativi.<br />

In questo gruppo, composto da n. 23 alunni n. 4 studenti provenivano dai Servizi Sala–Bar, n. 14<br />

dai Servizi Cucina e n° 5 erano ripetenti.<br />

Il quadro didattico si presentava insoddisfacente per la preparazione debole ed incerta di diversi<br />

studenti, per la scarsa motivazione allo studio e la limitata disponibilità a recepire gli stimoli<br />

culturali offerti.<br />

Il rendimento scolastico era inoltre condizionato dalla presenza di un nutrito numero di allievi,<br />

soprattutto i ripetenti, i quali, poco inclini allo studio, spesso confusionari e poco corretti,<br />

influenzavano il comportamento degli altri rallentando talvolta il normale svolgimento delle<br />

lezioni.<br />

Nella classe si sono comunque sempre evidenziati un ristretto gruppo di alunni diligenti e<br />

partecipi che realizzavano un discreto profitto pur non riuscendo a coinvolgere i compagni nella<br />

crescita culturale.<br />

A conclusione del quarto anno alcuni allievi, potenziando l’applicazione e l’impegno, avevano<br />

conseguito progressi nel profitto e recuperato in parte le carenze di base, pertanto venivano<br />

ammessi alla classe successiva.<br />

Complessivamente: n. 3 degli studenti ripetenti cessarono la frequenza già poco dopo l’avvio<br />

dell’anno, per n. 4 studenti fu deliberata la non ammissione, poiché non si era registrato alcun<br />

miglioramento, nonostante gli interventi e le strategie messe in atto e, pertanto, solo n.16 allievi, di<br />

cui n. 2 con debito formativo, superato nel mese di agosto, venivano ammessi alla classe quinta.<br />

PROFILO DELLA CLASSE<br />

La V sez. B SR è attualmente costituita da n. 17 alunni, (n. 11 femmine e n. 6 maschi), compresa<br />

una studentessa ripetente ,proveniente dalla classe quinta A SR dello scorso anno scolastico.<br />

Dall’ a.s. 2007/2008 è presente un’allieva straniera, originaria dell’Albania, che ha raggiunto un<br />

sufficiente livello di competenze linguistiche, sia nella produzione scritta, che in quella orale.<br />

Le lingue straniere studiate sono l’Inglese e lo Spagnolo.<br />

Nel passaggio dalla classe quarta alla quinta sono cambiati i docenti di : Spagnolo, Legislazione,<br />

Educazione Fisica , Economia e Gestione delle Aziende Ristorative, Matematica; tale avvicendarsi<br />

di insegnanti non sempre ha favorito l’acquisizione dei contenuti disciplinari e il relativo<br />

rendimento.<br />

La maggioranza del gruppo è pendolare e risiede in comuni diversi della provincia.<br />

Due sono studenti lavoratori e quasi tutti gli altri , durante i giorni feriali/ festivi o nel periodo<br />

estivo, si dedicano ad attività lavorative nell’ambito dell’indirizzo di studio.<br />

Gli alunni, mediamente dotati di buone attitudini pratiche e molto motivati verso le attività<br />

laboratoriali dello specifico settore ristorativo, si sono, quasi tutti, mostrati disponibili a partecipare<br />

a banchetti, eventi, concorsi sia nelle iniziative curricolari che extra curricolari organizzate dalla<br />

scuola; i risultati conseguiti sono stati spesso positivi e degni di nota. Nelle materie più teoriche<br />

purtroppo il livello generale di formazione si è mantenuto debole, per conoscenze poco solide, per<br />

carenze logico-linguistiche e di utilizzo del linguaggio tecnico, per la produzione di testi poco<br />

approfonditi, per la lentezza nella rielaborazione delle tematiche prese in esame.<br />

<strong>Pag</strong> . 8

Per diversi alunni lo studio è stato poco costante e finalizzato soprattutto alle verifiche, per molti<br />

di questi studenti è forte la motivazione ad inserirsi nel mondo del lavoro e a realizzarsi nel settore<br />

alberghiero e della ristorazione.<br />

Da questo quadro emerge qualche alunno, che avendo partecipato con interesse e in modo<br />

costruttivo al dialogo educativo fin dall’inizio dell’anno, dimostra di essere in possesso sia di una<br />

adeguata preparazione in tutte le discipline che di discrete attitudini nel settore professionale.<br />

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL DIALOGO EDUCATIVO<br />

Gli incontri con le Famiglie sono stati rari, e limitati ai ricevimenti generali, tenuti il 13 Dicembre<br />

e il 12 Aprile di questo a. s. Le informazioni sull’andamento didattico/disciplinare sono state<br />

veicolate soprattutto attraverso le valutazioni periodiche trasmesse alle famiglie, nel mese di<br />

Novembre, Gennaio (pagella) e Marzo. In taluni casi il coordinatore ha contattato direttamente la<br />

famiglia. Costante è stata la rilevazione della frequenza, sia da parte della scuola (con mezzi<br />

informatici) , che del coordinatore della classe.<br />

<strong>Pag</strong> . 9

PROGETTO EDUCATIVO-FORMATIVO<br />

Considerati i livelli di partenza e la fisionomia della classe gli interventi del consiglio sono stati<br />

finalizzati alla crescita individuale, al recupero delle competenze, abilità e conoscenze di base, al<br />

superamento delle specifiche carenze disciplinari anche con alcuni interventi pomeridiani, al<br />

consolidamento del metodo di studio poco organizzato e bisognoso di guida, all’acquisizione delle<br />

nuove tematiche affrontate. Progressivamente la classe ha seguito le attività didattiche in un clima<br />

più sereno, pur seguendo i propri ritmi, e si è potuto verificare un maggior senso di responsabilità e<br />

di maturità cognitiva.<br />

Sul piano comportamentale episodicamente è stato necessario fare ricorso, sia a richiami personali<br />

che generali e concordare obiettivi comportamentali finalizzati ad un maggior rispetto delle<br />

regole previste dal regolamento di Istituto, e, in particolare, ad un maggior rispetto nelle relazioni<br />

all’interno del gruppo e verso i docenti. Tali finalità sono state conseguite riscontrando<br />

miglioramenti nella seconda fase dell’anno scolastico.<br />

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI<br />

Considerando che la figura del Tecnico dei servizi Ristorativi implica la fruizione di competenze<br />

non solo sul piano professionale, ma anche su quello culturale, il C.d.C. ha previsto il<br />

conseguimento dei seguenti obiettivi educativi disciplinari e trasversali, concordati nelle riunioni di<br />

consiglio di classe o di dipartimento disciplinare e fatti propri:<br />

o capacità di esprimersi con un linguaggio chiaro e corretto<br />

o capacità di analisi e collegamento autonomo delle conoscenze<br />

o capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare<br />

o capacità di esprimere giudizi personali<br />

o capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma<br />

I docenti hanno pertanto finalizzato i loro interventi a potenziare l’uso di un lessico specifico, a<br />

favorire collegamenti interdisciplinari, a creare occasioni di sviluppo delle capacità logicolinguistiche<br />

e di sistematizzazione dei contenuti<br />

Come obiettivi formativi il consiglio di classe ha previsto:<br />

o la disponibilità alla crescita e al cambiamento<br />

o l’acquisizione del senso di responsabilità in ambito scolastico e lavorativo<br />

La classe conferma un profilo didattico eterogeneo riguardo a conoscenze, capacità e competenze;<br />

si distinguono tre livelli di preparazione:<br />

il primo è caratterizzato da pochi elementi che, per l’impegno e prerequisiti, sono in grado di<br />

rielaborare quanto appreso, di esprimersi con una certa proprietà ed hanno conseguito una discreta<br />

preparazione globale.<br />

Il secondo, che interessa gran parte della classe, si attesta globalmente nell’area della sufficienza o<br />

quasi sufficienza, ma evidenzia una preparazione poco approfondita e/o disorganica.<br />

Il terzo livello comprende alcuni allievi i quali, per ricorrenti assenze effettuate ed impegno non<br />

adeguato, hanno conseguito una formazione incerta e settoriale<br />

<strong>Pag</strong> . 10

METODOLOGIE COMUNI<br />

L’attività di tutti i docenti si è concentrata nello sviluppo e consolidamento del livello di formazione<br />

della classe, in vista della preparazione agli esami di Stato.<br />

Le metodologie comuni individuate dal consiglio di classe sono le seguenti:<br />

o Articolazione del lavoro in moduli<br />

o Lezione frontale e/o partecipata<br />

o Svolgimento di attività pratico/operative<br />

o Studio guidato ai fini dell’acquisizione di un adeguato metodo di lavoro<br />

o Esercitazioni da svolgere a casa<br />

o Lettura e interpretazione di vari testi<br />

o Prove strutturate, verifiche in itinere e sommative a conclusione di ciascun modulo<br />

o Interrogazioni, anche programmate<br />

MEZZI E STRUMENTI<br />

Libro di testo, fotocopie ad integrazione del manuale in adozione, schematizzazioni, sussidi<br />

audiovisivi e multimediali.<br />

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

Per la valutazione il CdC ha fatto riferimento ai criteri adottati nel Collegio dei docenti, fatti propri<br />

da questo C.d.C. e riportati nella Tabella che segue:<br />

<strong>Pag</strong> . 11

CRITERI DI VALUTAZIONE<br />

Approvati nel Collegio Docenti 4-10- 2011<br />

LIVELLO VOTO DESCRIZIONE<br />

1° 1-2 Non conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti; non<br />

comprende adeguatamente il testo e non riesce ad eseguire semplici<br />

compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti; non<br />

evidenzia capacità di analisi e di sintesi; non possiede capacità di<br />

valutazione; non è in grado di utilizzare i contenuti delle unità<br />

didattiche. Rifiuta la partecipazione al dialogo educativo e non<br />

raggiunge nessuno degli obiettivi curriculari previsti<br />

2° 3 Conosce e/o ricorda regole, termini, concetti, procedimenti in modo<br />

estremamente frammentario e superficiale; non comprende<br />

adeguatamente il testo e commette gravi errori nell’esecuzione di<br />

semplici compiti; non applica adeguatamente regole e procedimenti;<br />

non evidenzia autonome capacità di analisi e di sintesi; non possiede<br />

capacità di valutazione; non è in grado di utilizzare i contenuti delle<br />

unità didattiche.<br />

3° 4 Non conosce e/o ricorda parzialmente regole, termini, concetti,<br />

procedimenti; comprende faticosamente e parzialmente il testo; applica con<br />

serie difficoltà regole e procedimenti; evidenzia insufficienti capacità di analisi<br />

e di sintesi; possiede insufficienti capacità di valutazione; non è in grado di<br />

utilizzare correttamente i contenuti delle unità didattiche.<br />

4° 5 Conosce e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti,<br />

procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica con<br />

difficoltà e in maniera non appropriata regole e procedimenti; evidenzia scarse<br />

capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza in maniera imprecisa i<br />

contenuti delle unità didattiche<br />

5° 6 Conosce e/o ricorda sufficientemente regole, termini, concetti,<br />

procedimenti; comprende sufficientemente il testo; applica in modo<br />

sufficientemente corretto regole e procedimenti; evidenzia mediocri<br />

capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; è in grado di utilizzare<br />

correttamente i contenuti delle unità didattiche<br />

6° 7 Conosce e/o ricorda discretamente regole, termini, concetti,<br />

procedimenti; comprende adeguatamente il testo; applica in modo<br />

adeguato regole procedimenti e processi; evidenzia sufficienti capacità<br />

di analisi, di sintesi e di valutazione; utilizza razionalmente i contenuti<br />

delle unità didattiche.<br />

7° 8 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è<br />

perfettamente in grado di applicarli; evidenzia discreta capacità di<br />

analisi, di sintesi e valutazione<br />

8° 9-10 Conosce e comprende bene regole, termini, concetti e procedimenti ed è<br />

perfettamente in grado di applicarli; evidenzia buone o ottime capacità di<br />

analisi, di sintesi e valutazione<br />

Si ritengono criteri fondamentali di valutazione, in aggiunta a quelli cognitivi, tali anche da<br />

modificarli :<br />

o il livello di partenza<br />

o i progressi<br />

o l’impegno e la partecipazione<br />

La valutazione prevede l’uso di numeri interi.<br />

•<br />

<strong>Pag</strong> . 12

Le verifiche si sono realizzate in prove strutturate, verifiche scritte in itinere e sommative al termine<br />

di ciascun modulo, verifiche orali e scritte con particolare cura alla specificità del linguaggio,<br />

simulazioni, analisi di casi, problem solving, esercitazioni pratiche<br />

ATTIVITÀ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO<br />

Sono state attivate strategie adeguate al contenimento dei rischi di insuccesso/difficoltà: recupero<br />

in itinere e sviluppo di abilità-competenze in alcune discipline, recupero di parti del programma,<br />

potenziamento del parlato attraverso frequenti verifiche orali e talvolta, per andare incontro alle<br />

esigenze degli studenti, interrogazioni programmate.<br />

L’attività è stata svolta in itinere; è stato gestita in modo autonomo da ogni docente per tutto l’a.s. e<br />

durante le pause didattiche .<br />

A partire dal giorno 08 febbraio e fino al 19 marzo è stato attuato il recupero pomeridiano di<br />

Matematica, disciplina in cui la classe presentava difficoltà inerenti al linguaggio tecnico, alla<br />

risoluzione di esercizi e alla comprensione di concetti inerenti al programma. I risultati ottenuti<br />

sono stati parziali .<br />

E’ in fase di attuazione un’attività di approfondimento pomeridiano per Alimenti ed Alimentazione<br />

resasi necessaria per approfondire alcune tematiche anche in previsione dell’esame di Stato.<br />

MODULI TRASVERSALI E PLURIDISCIPLINARI<br />

Nella seconda fase dell’a.s. si è svolto il modulo trasversale “ IL LAVORO ED I CONTRATTI<br />

ATIPICI”<br />

Il modulo è stato affrontato contestualmente al programma di Storia, di Economia e Gestione delle<br />

Aziende Ristorative, Legislazione.<br />

La competenza relativa alla capacità di operare collegamenti, anche in ambito pluridisciplinare è<br />

stata globalmente raggiunta.<br />

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI<br />

Alternanza scuola lavoro<br />

Le attività inerenti il modulo pratico di indirizzo sono iniziate il 18 febbraio e si sono concluse il 31<br />

Marzo. Le esercitazioni riferite al settore cucina si sono sviluppate su piatti a base di pesce (per<br />

sette studenti) o sui formaggi (per sei studenti); i quattro studenti provenienti dalla qualifica di salabar<br />

hanno svolto esercitazioni pratiche di approfondimento nel proprio settore di riferimento.<br />

Il 18 aprile si è svolto l’evento conclusivo .<br />

Le lezioni sono state tenute da esperti, sia interni all’Istituto che provenienti dal mondo del lavoro..<br />

Teoria e pratica si sono fusi perfettamente durante queste attività in cui gli studenti hanno<br />

evidenziato tutte le loro conoscenze e abilità per la buona progettazione e realizzazione dell’evento.<br />

I docenti del consiglio di classe hanno preso parte allo svolgimento del modulo pratico di indirizzo<br />

ai fini del monitoraggio sulla frequenza, partecipazione, comportamento e cura del materiale e della<br />

valutazione finale del percorso, tenuto conto anche della valutazione degli esperti. La presenza del<br />

gruppo è risultata globalmente puntuale, la partecipazione e l’interesse profusi abbastanza vivaci ,<br />

inoltre sono stati apprezzabili i risultati conseguiti durante la fase operativa e durante l’evento<br />

finale.<br />

Nel progettare il percorso di Alternanza scuola lavoro la scuola ha ritenuto importante sia far vivere<br />

ai propri studenti esperienze di confronto con altre realtà alberghiere o del mondo della ristorazione<br />

sia farli partecipare a convegni o corsi di approfondimento/conoscenza di tematiche di settore. In tal<br />

senso si menziona:<br />

<strong>Pag</strong> . 13

o Concorso “Giovani alla Ribalta” che si è tenuto presso le Terme di Chianciano nei giorni<br />

12 e 13 Ottobre, (hanno partecipato con successo 2 studenti)<br />

o Corso di 1° livello per aspiranti assaggiatori formaggio organizzato dall’ONAF nei<br />

giorni 02,16, 17, 23 Aprile (hanno partecipato 2 studenti)<br />

o Convegno “ Recupero, caratterizzazione e salvaguardia del patrimonio genetico locale<br />

della Maremma grossetana”, tenuto Ad Alberese il giorno 03 Aprile (due studentesse<br />

impegnate in attività di slow food).<br />

o Incontro con Legambiente “Mediterraneau Action Day”<br />

o Preparazione buffet per l’inaugurazione della nuova autonomia scolastica”Leopoldo II di<br />

Lorena”<br />

o Lezione sulle varie tipologie di formaggi, prodotti dal Caseificio di Manciano, con<br />

relativa degustazione tenuta dal direttore del Consorzio del Pecorino Toscano<br />

o Lezione sull’olio d’oliva IGP toscano e Dop Seggiano con relativa degustazione tenuta<br />

da esperto “Capo Panel”<br />

o Lezione sulle tecniche di cristallizazione del cioccolato con relativa elaborazione di<br />

dolci a base di cioccolato<br />

o Lezione sulle valorizzazione del pesce della costa con relativa elaborazione di ricette a<br />

base di pesce<br />

o Lezione sulla degustazione dei vini toscani con abbinamento cibo-vino tenuta da esperto<br />

Sommelier<br />

o Visita in fiera enogastronomica “Tirreno CT” a Massa Carrara<br />

o Evento organizzato con le scuole medie di <strong>Pag</strong>anico”Delitto di Classe”<br />

o Manifestazione “Formaremma” per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del<br />

territorio<br />

o Dimostrazioni professionali per l’orientamento delle scuole medie<br />

Altre attività’<br />

o Visite guidate e viaggi d’Istruzione:<br />

o partecipazione di due studenti alla “Giornata della Memoria” tenuta presso il Mandela<br />

Forum di Firenze il 26/12/2012<br />

o Attività sportive: partecipazione a tornei di pallamano, presso il Palazzetto dello Sport<br />

di via Lago di Varano.<br />

o Tornei di calcio e di corsa campestre a cui hanno partecipato alcuni studenti<br />

o Attività di volontariato: incontro con volontari Avis, il 14/ 01/2012.<br />

o Una alunna ha aderito alla iniziativa per la donazione del sangue<br />

o Due studenti sono donatori di sangue presso l’ASL N° 9 – AREA GROSSETANA<br />

o Due alunne hanno aderito all’attività di volontariato presso la Ludoteca Stragatto di<br />

Castiglione della Pescaia ,organizzato dalla Diocesi di Grosseto, per n. 16 ore su 16 ore<br />

previste.<br />

<strong>Pag</strong> . 14

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME<br />

( Nel corso dell’a.s.)<br />

PRIMA PROVA:<br />

Analisi di un testo letterario, in prosa e/o in poesia.<br />

Il saggio breve<br />

Articolo di giornale:l' articolo di opinione e/o di fondo<br />

Il Tema Tipologia C/D<br />

SECONDA PROVA :<br />

ALIMENTI E ALIMENTAZIONE<br />

Svolgimento di un tema. Prova relazionale<br />

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D' ESAME N°1<br />

Sono state effettuate due simulazioni : una il giorno 12 aprile , la seconda il 3 maggio .<br />

Materie : Storia, Inglese, Matematica, Economia e gestione aziendale ristorazione, Economia e<br />

gestione aziendale ristorazione<br />

Tipologia B/ C<br />

<strong>Pag</strong> . 15

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />

SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />

Anno scolastico 2011/2012<br />

Tipologia B/C<br />

Classe V B Operatore Servizi ristorativi<br />

CANDIDATO/A…………………………………………………… DATA 12/ 04/ 2012<br />

MATERIE :<br />

Storia,<br />

Inglese<br />

Matematica<br />

Economia e gestione aziendale ristorazione<br />

Laboratorio di organizzazione servizi ristorativi<br />

Per ogni materia vengono proposti 6 quesiti ( 4 a scelta multipla ; 2 aperti)<br />

Punteggio per ogni disciplina : punti 3 ( 0,25 per ciascuna domanda a scelta multipla ; 1 per<br />

ciascuna domanda aperta )<br />

Tempo previsto : 90 min.<br />

Punteggio raggiunto<br />

Storia …………………………. /15<br />

Inglese …………………………./15<br />

Matematica …………………………../15<br />

Econ. e gest. Az. ristorazione ……………………… /15<br />

Laboratorio org. Serv. ristorativi ………………………… /15<br />

TOTALE …………………………/15<br />

<strong>Pag</strong> . 16

STORIA<br />

1. Il processo di industrializzazione nell’Unione sovietica si svolse:<br />

(una sola risposta corretta )<br />

seguendo l’indicazione di Lenin, attraverso l’incentivazione della piccola attività<br />

imprenditoriale<br />

secondo le pianificazioni di Stalin, che ponevano al primo posto la costruzione di una grande<br />

industria pesante e degli armamenti, mediante un processo di industrializzazione forzata<br />

secondo le linee dettate da Stalin, con lo scopo di garantire ai cittadini sovietici un benessere<br />

paragonabile a quelli dei cittadini statunitensi<br />

secondo il programma di Trotskj, incentivando l’attività delle piccole industrie agricole<br />

2. Le condizioni di pace stipulate con la Germania dopo la I° guerra mondiale stabilivano:<br />

(una sola risposta corretta)<br />

il mantenimento da parte della Germania del “Corridoio polacco”, rivendicato alla Polonia<br />

la ricongiunzione alla Germania delle minoranze che abitavano la Cecoslovacchia, nella zona<br />

dei monti Sudeti<br />

la restituzione dell’Alsazia /Lorena alla Francia e la perdita temporanea dei bacini carboniferi<br />

della Saar e della Rhur, a vantaggio di Francia e Belgio<br />

la spartizione dei possedimenti coloniali tra le tre potenze vincitrici: Italia, Francia e Inghilterra<br />

3. La crisi che interessò gli Stati Uniti nel ’29 fu determinata :(una sola risposta corretta)<br />

dalla sospensione di ogni rapporto commerciale con l’Europa, a causa della situazione di<br />

arretratezza economica in cui questa versava nel dopoguerra<br />

dai debiti contratti dall’America per gli aiuti economici e militari offerti all’Europa durante la<br />

prima guerra mondiale<br />

dalla forte sovrapproduzione industriale ,per speculazioni finanziare incontrollate e per la corsa<br />

agli investimenti in borsa<br />

dalla politica liberista instaurata da Franklin Delano Roosenvelt durante la sua presidenza<br />

4. La conferenza di Monaco del 1938 stabiliva: (una sola risposta corretta )<br />

che Francia e Inghilterra avrebbero mantenuto una politica di appeasement verso la Germania<br />

accordandole il consenso di estendere i propri confini soltanto alla zona dei Sudeti , in<br />

Cecoslovacchia<br />

che Hitler avrebbe potuto annettersi tutta la Cecoslovacchia , ma non la Polonia<br />

che Mussolini avrebbe avuto il consenso per l’annessione dell’ Albania e della Grecia<br />

che la Germania avrebbe dovuto rinunciare al suo progetto di espansione per conquistare lo<br />

spazio vitale<br />

<strong>Pag</strong> . 17

5.ESPONI LA POLITICA RAZZIALE DI ADOLF HITLER ( max 8 righe)<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

6. ESPONI LE CAUSE CHE DETERMINARONO LO SCOPPIO DELLA II° GUERRA<br />

MONDIALE<br />

(max.8 righe)<br />

.......................................................................................................……………………………………<br />

.........................................................................................................……………………………………<br />

.........................................................................................................……….……………………………<br />

..........................................................................................………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………………<br />

<strong>Pag</strong> . 18

LINGUA INGLESE<br />

1) Talk about :” COMMUNICATION AND INFORMATION”<br />

2) Talk about :” TIMING”<br />

1) A functions is:<br />

a) The service of food and drink<br />

b) The service of Chinese food<br />

c) The service of wine and champagne<br />

d) The service of food<br />

2 )Social functions are:<br />

a) weddings, anniversaries<br />

b) conferences, dinner dances<br />

c)meetings<br />

d) corporate entertaining<br />

<strong>Pag</strong> . 19

3) A banquet :<br />

a) is a large formal occasion<br />

b) provides bar facilities during a conference<br />

c) is an informal occasion<br />

d) is a corporate entertaining<br />

4) What are the most important elements the caterer has to consider?<br />

a) number of guests<br />

b) the wine price<br />

c) the age of guests<br />

d) price per couvert<br />

<strong>Pag</strong> . 20

MATEMATICA<br />

1. Il grafico in figura rappresenta:<br />

a) Una funzione di dominio R<br />

b) Una funzione di dominio R-xo<br />

c) Una relazione<br />

d) Una relazione di equivalenza<br />

2. La funzione<br />

2<br />

x 4<br />

y 2<br />

x 5x<br />

6<br />

Presenta:<br />

a) una discontinuità di prima specie e una di seconda<br />

b) una discontinuità di prima specie e una di terza<br />

c) due discontinuità di seconda specie<br />

d) una discontinuità di terza specie e una di seconda<br />

3. La funzione y=x 4 + x 2 è nel suo dominio:<br />

a) Positiva pari<br />

b) Positiva dispari<br />

c) Monotona pari<br />

d) Monotona dispari<br />

4. Se una funzione y=f(x), nel suo dominio, ha derivata prima sempre positiva allora la funzione:<br />

a) è crescente<br />

b) è decrescente<br />

c) presenta almeno un massimo<br />

d) presenta almeno un minimo<br />

1. Descrivi il grafico che segue relativamente a:<br />

a) C.d.E<br />

b) Intersezione con gli assi<br />

c) Segno<br />

d) Limiti, discontinuità, asintoti<br />

2. Della funzione<br />

<br />

ln 3 5<br />

Calcola derivata prima e seconda<br />

2<br />

y<br />

x x <br />

<strong>Pag</strong> . 21

Domande a risposta multipla :<br />

EGAR<br />

1. Il calcolo dei riscontri è una registrazione facente parte di:<br />

a) scritture di completamento<br />

b) scritture di integrazione<br />

c) scritture di ammortamento<br />

d) scritture di rettifica<br />

2. L’ammortamento è un procedimento tecnico contabile che serve a :<br />

a) deprezzare il valore di un costo pluriennale<br />

b) ripartire il valore di un costo pluriennale<br />

c) rivalutare il valore di un costo pluriennale<br />

d) ripartire e deprezzare il valore di un costo pluriennale<br />

3. Il bilancio d’esercizio è formato da :<br />

a) Stato patrimoniale e nota integrativa<br />

b) Conto economico e Stato patrimoniale<br />

c) Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa<br />

d) Conto economico e nota integrativa<br />

4. E’ una caratteristica del finanziamento con Capitale proprio:<br />

a) l’obbligo della remunerazione<br />

b) l’obbligo della scadenza<br />

c) il maggior rischio<br />

d) il minor rischio<br />

Domande aperte :<br />

1. Indicate a cosa servono le scritture di assestamento , quando si redigono e come si articolano;<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

2. Spiegate quali sono i principi contabili su cui si basa il Bilancio d’esercizio , facendo anche gli<br />

opportuni riferimenti formativi ;<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

<strong>Pag</strong> . 22

LABORATORIO SERVIZI RISTORATIVI<br />

Test a scelta multipla<br />

Rispondi a questa domanda segnalando la risposta giusta con una x<br />

1. Il servizio per regole è un metodo gestionale che si addice:<br />

a) solo alle catene di ristorazione<br />

b) alle catene di ristorazione e alla ristorazione industriale<br />

c) a tutti i tipi di ristorazione<br />

d) solo a quelli industriali<br />

2. Il metodo guida per un’organizzazione razionale consiste nel:<br />

a) controllare i processi di produzione<br />

b) definire gli standard di servizio per ottimizzare i mezzi a disposizione<br />

c) pianificare, svolgere il lavoro, controllare, revisionare le procedure<br />

d) controllare il personale<br />

3. Lo scopo principale dell’organigramma delle presenze è quello di :<br />

a) visualizzare la presenza del personale nell’arco della giornata per migliorare l’organizzazione<br />

b) controllare immediatamente eventuali ritardi nell’entrata in servizio<br />

c) assegnare gli incarichi a ogni addetto<br />

d) visualizzare la presenza dei faccini<br />

4. Il diagramma di funzione è utile per :<br />

a) valutare il tempo dedicato alle singole operazioni e la produttività di ogni addetto<br />

b) capire il funzionamento del piano dei lavori e delle presenze<br />

c) controllare la funzionalità dei percorsi e dei possibili incidenti<br />

d) controllare e capire la qualità della materia prima<br />

Rispondi alle seguenti domande :<br />

1) A cosa serve una scheda tecnica di produzione ?<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

2) In che cosa consiste la tecnica della scomposizione in sottogruppi?<br />

________________________________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

________________________________________________________________________________<br />

<strong>Pag</strong> . 23

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA<br />

CANDIDATO/A___________________________________<br />

RISPOSTE<br />

MULTIPLA<br />

A SCELTA PUNTEGGIO PUNTI OTTENUTI<br />

SCELTA MULTIPLA 1 O,25<br />

SCELTA MULTIPLA 2 O,25<br />

SCELTA MULTIPLA 3 O,25<br />

SCELTA MULTIPLA 4 O,25<br />

TOTALE PUNTI 1<br />

RISPOSTE SINGOLE PUNTEGGIO PUNTI<br />

OTTENUTI<br />

RISPOSTA 5 Contenuto: Linguaggio Capacità di analisi<br />

appropriato e sintesi<br />

Nullo 0 Nullo 0 Nullo 0<br />

Insuffic. 0,10 Insuffic. 0,05 Insufficiente 0<br />

Mediocre 0,30 Mediocre 0,10 Mediocre 0<br />

Sufficiente 0,50 Sufficiente 0,15 Sufficiente 0,05<br />

Buono 0,70 Buono 0,20 Buono 0,10<br />

TOTALE PUNTI 1<br />

RISPOSTA 6 Contenuto: Linguaggio Capacità di analisi<br />

appropriato e sintesi<br />

Nullo 0 Nullo 0 Nullo 0<br />

Insuffic. 0,10 Insuffic.<br />

0,05<br />

Insufficiente 0<br />

Mediocre 0,30 Mediocre 0,10 Mediocre 0<br />

Sufficiente 0,50 Sufficiente 0,15 Sufficiente<br />

0,05<br />

Buono 0,70 Buono<br />

Buono<br />

0,20<br />

0,10<br />

TOTALE PUNTI 1<br />

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO _____/03<br />

<strong>Pag</strong> . 24

CAMPUS<br />

SIMULAZIONE PROVE ESAME<br />

26 APRILE I° PROVA : Italiano (Tutte le tipologie in linea con le disposizioni ministeriali)<br />

Tempi di svolgimento : 5 ore<br />

La simulazione della II° PROVA : ALIMENTI E ALIMENTAZIONE ,prevista per il 27 aprile è<br />

stata posticipata al 09 Maggio per motivi organizzativi.<br />

Tempi di svolgimento : 5 ore<br />

03 MAGGIO III° PROVA Tipologia B/C<br />

Tempi di svolgimento : 90 minuti<br />

04/05 Maggio : simulazione del colloquio : durata 5 ore<br />

PER I CRITERI DI VALUTAZIONE SI FA RIFERIMENTO ALLE GRIGLIE ALLEGATE<br />

ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SVOLTE E ADOTTATE DAL C.D.C. DURANTE IL<br />

CORRENTE A.S.<br />

<strong>Pag</strong> . 25

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO II DI LORENA<br />

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA<br />

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE<br />

SECONDARIA SUPERIORE<br />

CAMPUS<br />

PROVA DI ITALIANO<br />

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)<br />

A.S. 2011/ 2012<br />

26/ 04/2012<br />

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte<br />

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI<br />

GIORNALE<br />

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />

3. AMBITO STORICO - POLITICO<br />

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO<br />

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE<br />

<strong>Pag</strong> . 26

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />

Analizza la parte finale del romanzo La coscienza di Zeno pubblicato nel 1923 dall’editore<br />

Cappelli di Bologna:<br />

“La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha<br />

inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale<br />

potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere<br />

in aria. Ne seguirà una grande ricchezza…nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà<br />

occupato da un uomo. Chi ci guarirà della mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci<br />

soffoco!<br />

Ma non è questo, non è questo soltanto.<br />

Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce<br />

un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non<br />

c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che<br />

divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si<br />

conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non<br />

sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute.<br />

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni 1 fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà<br />

in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano<br />

e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in<br />

proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non<br />

potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai, l’ordigno non ha più alcuna<br />

relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta<br />

la terra la creatrice 2 . La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che<br />

psicanalisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del suo maggior numero di ordigni<br />

prospereranno malattie e ammalati.<br />

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas<br />

velenosi 3 non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo<br />

mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente<br />

esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli<br />

altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra<br />

per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che<br />

nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli privi di parassiti e di<br />

malattie.”<br />

1. qui il termine non indica solo le armi, ma anche gli altri prodotti e le invenzioni della sua mente<br />

2. la legge della selezione naturale<br />

3. sono i gas asfissianti, come quelli usati nel corso della prima guerra mondiale<br />

Rispondi alle seguenti domande:<br />

1. Come si inserisce questo brano all’interno de La coscienza di Zeno?<br />

2. Che tipo di narratore abbiamo ? Quali sono le tecniche narrative che Svevo utilizza ?<br />

3. Cosa intende Svevo quando chiama l’uomo “triste e attivo animale”?<br />

4. Cosa significa la frase “qualunque sforzo di darci la salute è vano”?<br />

5. Caratterizza la malattia della .<br />

6. In quali passi del testo puoi intravedere anticipazioni di alcuni fra i più drammatici problemi<br />

attuali (questione ambientale, esplosione demografica, minaccia nucleare)?<br />

7. Si può dire che, secondo Svevo, l’uomo ha abbandonato e superato la legge della selezione<br />

naturale?<br />

<strong>Pag</strong> . 27

8. Zeno dice di essere guarito, il dottor S, lo ha invece negato nella prefazione. Chi ha ragione?<br />

Secondo te:<br />

è veramente guarito<br />

è diversamente ammalato<br />

rifiuta ogni distinzione tra malattia e salute<br />

mente<br />

dopo aver barrato l’opzione, spiega i motivi della tua scelta.<br />

9. Rifletti sulla profezia finale. L’esplosione di cui parla Zeno viene da lui temuta o auspicata? O<br />

sono vere tutte e due le cose? Rispondi sulla base del testo.<br />

TIPOLOGIA B-REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI<br />

GIORNALE”<br />

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)<br />

AMBITO ARTISTICO LETTERARIO<br />

CONSEGNE<br />

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i<br />

documenti e i dati che lo corredano.<br />

Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su<br />

questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />

conoscenze ed esperienze di studio<br />

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale<br />

(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento<br />

culturale, altro). Se scegli ” l’articolo di giornale” indica il titolo dell’articolo ed il tipo di<br />

giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura<br />

non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.<br />

ARGOMENTO : GLI AFFETTI FAMILIARI<br />

DOCUMENTI<br />

RITRATTO DELLA MIA BAMBINA<br />

La mia bambina con la palla in mano,<br />

con gli occhi grandi colore del cielo,<br />

e dell'estiva vesticciola: "Babbo<br />

- mi disse - voglio uscire oggi con te-.<br />

5 Ed io pensavo: Di tante parvenze<br />

che s'ammirano al mondo, io ben so a quali<br />

posso la mia bambina assomigliare.<br />

Certo alla schiuma, alla marina schiuma<br />

che sull'onde biancheggia, a quella scia<br />

10 ch'esce azzurra dai tetti e il vento sperde;<br />

anche alle nubi, insensibili nubi<br />

che si fanno e disfanno in chiaro cielo;<br />

e ad altre cose leggere e vaganti.<br />

[Umberto Saba :Cose leggere e vaganti, 1920]<br />

<strong>Pag</strong> . 28

A MIO PADRE<br />

Padre, se anche tu non fossi il mio<br />

padre, se anche fossi a me un estraneo,<br />

per te stesso egualmente t’amerei.<br />

Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno<br />

che la prima viola sull’opposto<br />

muro scopristi dalla tua finestra<br />

e ce ne desti la novella allegro.<br />

Poi la scala di legno tolta in spalla<br />

di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.<br />

Noi piccoli stavamo alla finestra.<br />

E di quell’altra volta mi ricordo<br />

che la sorella mia piccola ancora<br />

per la casa inseguivi minacciando<br />

(la caparbia avea fatto non so che).<br />

Ma raggiuntala che strillava forte<br />

dalla paura ti mancava il cuore:<br />

ché avevi visto te inseguir la tua<br />

piccola figlia, e tutta spaventata<br />

tu vacillante l’attiravi al petto,<br />

e con carezze dentro le tue braccia<br />

l’avviluppavi come per difenderla<br />

da quel cattivo ch’era il tu di prima.<br />

Padre, se anche tu non fossi il mio<br />

padre, se anche fossi a me un estraneo,<br />

fra tutti quanti gli uomini già tanto<br />

pel tuo cuore fanciullo t’amerei. (Camillo Sbarbaro : Pianissimo 1913)<br />

<strong>Pag</strong> . 29

IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI<br />

Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo<br />

di gente in gente, me vedrai seduto<br />

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo<br />

il fior de' tuoi gentil anni caduto.<br />

La Madre or sol suo dì tardo traendo<br />

parla di me col tuo cenere muto,<br />

ma io deluse a voi le palme tendo<br />

e sol da lunge i miei tetti saluto.<br />

Sento gli avversi numi, e le secrete<br />

cure che al viver tuo furon tempesta,<br />

e prego anch'io nel tuo porto quiete.<br />

Questo di tanta speme oggi mi resta!<br />

Straniere genti, almen le ossa rendete<br />

allora al petto della madre mesta. (Ugo Foscolo, da Sonetti 1803 )<br />

LO SHIAFFO DEL PADRE MORENTE<br />

(………)Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano<br />

lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu<br />

d'uopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni.L'infermiere mi disse:- Come sarebbe<br />

bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!Fino a quel momento io ero<br />

rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante piú che mai,<br />

l'ammalato s'era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel<br />

riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere?Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la<br />

sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua<br />

spalla, gliel'impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve<br />

istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi esclamò:- Muoio!E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal<br />

suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto<br />

proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un<br />

momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva<br />

tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo<br />

supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch'egli non poteva<br />

comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul<br />

letto e di là sul pavimento. Morto!Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della<br />

punizione ch'egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in<br />

letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio:- Non è colpa mia! Fu<br />

quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!Era una bugia. Poi, ancora come un<br />

bambino, aggiunsi la promessa di non farlo piú:- Ti lascerò movere come vorrai.L'infermiere disse:-<br />

E’ morto. Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú<br />

provargli la mia innocenza!Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio<br />

padre, ch'era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con<br />

tanta esattezza da colpire la mia guancia…(…)(………)Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio<br />

padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che<br />

quello schiaffo che m'era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono,<br />

buono e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre piú dolce. Fu come un sogno<br />

delizioso: eravamo oramai perfettamente d'accordo, io divenuto il piú debole e lui il piú<br />

<strong>Pag</strong> . 30

forte.Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio<br />

padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva<br />

importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio<br />

padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere<br />

di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e<br />

ferventemente raccomandai l'anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre<br />

professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a<br />

meno. (Italo Svevo : La Coscienza di Zeno 1923 )<br />

AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />

ARGOMENTO : SIAMO QUEL CHE MANGIAMO<br />

DOCUMENTI<br />

"Le evidenze scientifiche pubblicate nell'ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe,<br />

presidente della Siprec ( Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è<br />

un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale<br />

peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti<br />

cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento,<br />

molti si nutrono in modo disorganizzato". Il 95 per cento, continua l'esperto, dichiara che il pranzo è<br />

il pasto più importante, ma poi l'80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal<br />

pane. Un italiano su due mangia carne magra, ora c'è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse<br />

più volte alla settimana: Il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte a settimana. Uno<br />

su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana mentre andrebbe consumato almeno due,<br />

tre volte. "Dobbiamo modificare le nostre abitudini - dice il cardiologo - e renderci conto che la<br />

salute del cuore si costruisce mattone dopo mattone, proprio come una casa. Sia il medico che il<br />

paziente possono imparare a fare prevenzione". Adele SARNO, Otto ore seduti? Il cuore rischia<br />

doppio, Arriva l'auto-test per la prevenzione, ("la Repubblica" - 1 aprile 2011)<br />

"Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato dell'UNESCO [...] ha iscritto la<br />

Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell'umanità).<br />

[...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni<br />

che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la<br />

trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è<br />

caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito<br />

principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di<br />

pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vini o infusi, sempre<br />

in rispetto delle tradizionii di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o<br />

stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il<br />

punto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e<br />

ha dato luogo a un notevole corpo di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta<br />

si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo<br />

delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del<br />

Mediterraneo" (CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell'Umanità, ww.<br />

unesco.it)<br />

"La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l'energia primaria della vita è il cibo. Se<br />

il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l'attuale sistema di produzione alimentare è<br />

fallimentare. [...] Il vero problema è che da un lato c'è una visione centralizzata dell'agricoltura,<br />

fatta di monoculture e allevamenti intesivi altamente insostenibili. Una visione meccanicista finisce<br />

con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. é per questo che per<br />

<strong>Pag</strong> . 31

quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo:<br />

facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato [...]<br />

Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l'anima. Se il cibo è una merce non<br />

importa se lo sprechiamo. in una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si<br />

deve sostituire. Ma il cibo non funziona così." Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per<br />

la natura, "la Repubblica" - 9 giugno 2010<br />

"Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla<br />

nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical<br />

Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici<br />

su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantita in quanto non ha il senso delle calorie che<br />

sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci [...]. Quindi nonostante sia costume<br />

sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo "connessi" con il mondo intorno a noi, per chi ci<br />

tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare<br />

l'attenzione su quello che si sta consumando". (Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer<br />

fa male alla linea, www. leonardo. It)<br />

AMBITO STORICO - POLITICO<br />

ARGOMENTO : IL FASCISMO, I FASCISMI<br />

DOCUMENTI<br />

Arrivato al potere a undici anni di distanza dal fascismo italiano, di quest'ultimo il<br />

nazionalsocialismo ha ripetuto le motivazioni esterne di carattere generale : le conseguenze della<br />

guerra e della crisi postbellica, in un paese sconfitto e non solo scosso dalla agitazione per la<br />

"vittoria mutilata". Soprattutto però il nazionalsocialismo ha messo in evidenza le tappe della<br />

sconfitta del più avanzato esperimento democratico dell'Europa degli anni venti... (Enzo Collotti,<br />

Fascismo, fascismi )<br />

Il regime di cui Francisco Franco Bahamonte prese corpo durante la guerra civile del 1936-1939.<br />

Più precisamente se ne può fissare l'inizio al 1° ottobre 1936, data in cui Franco venne nominato<br />

capo delle forze militari ribelli e capo del governo. Le origini del franchismo sono da collocare<br />

nell'Europa degli anni trenta e nel contesto dei regimi fascisti o tendenzialmente tali del periodo.<br />

Ciò non perché la sollevazione del 1936 avesse inizialmente per obiettivo la costituzione di un<br />

regime di questo tipo, o la conseguente guerra civile abbia avuto le caratteristiche di rivoluzione<br />

fascista, quanto piuttosto perché la tempestiva internazionalizzazione del conflitto e gli aiuti militari<br />

forniti dall'Italia fascista e dalla Germania hitleriana influirono notevolmente nel rafforzare le<br />

tendenze fasciste all'interno del blocco franchista. Sicché, pur in presenza di alcune non trascurabili<br />

differenze, il regime che andò configurandosi durante la guerra civile rappresentò a tutti gli effetti<br />

una variante del fascismo, mantenendone le caratteristiche fino a che l'andamento della seconda<br />

guerra mondiale non costrinse Franco a prendere le distanze dall'Asse. (Alfonso Botti, Franchismo,<br />

in Il fascismo. Dizionario di storia )<br />

È possibile azzardare una doppia tipologia di massima del fascismo. Una tipologia più ampia e più<br />

rigida, che tendesse cioè a ricondurre sotto un unico comune denominatore altri aspetti del fascismo<br />

(o addirittura altre realtà che talvolta vengono definite fasciste), sarebbe difficile a stabilire. Basti<br />

pensare che una componente essenziale del nazionalsocialismo come il razzismo e l'antisemitismo<br />

non fu tale per il falangismo e il franchismo spagnoli e in realtà neppure per il fascismo italiano che<br />

la conobbe molto più tardi e la fece propria più per opportunità politica che per interna necessità<br />

della sua ideologia e della sua politica. (Renzo De Felice, Interpretazioni del fascismo )<br />

<strong>Pag</strong> . 32

Il primo esperimento di vera e propria politica razziale promosso dal fascismo si ebbe con la guerra<br />

d'Etiopia, dove gli italiani si distinsero per l'uso su vasta scala di armi chimiche, per le uccisioni di<br />

massa, per le devastazioni di interi villaggi, per una violenta e sanguinosa repressione della<br />

guerriglia contro le truppe d'occupazione. L'organica legislazione razziale applicata nei territori<br />

dell'Africa italiana rappresenta un precedente di rilievo per comprendere gli accadimenti del 1938,<br />

quando verrà pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti e soprattutto saranno emanate una<br />

serie di norme antisemite [...]. Con la definizione di uno stato di inferiorità dei cittadini italiani di<br />

origine ebraica si porranno le basi della successiva (1943) estensione anche all'Italia della pratica<br />

nazista della deportazione di massa nei campi di sterminio, un o dei quali fu attivo nel territorio<br />

nazionale, a Trieste, la cosiddetta Risiera di San Sabba. (Luca Baldissara, Razzismo, in Dizionario<br />

di storia )<br />

Nel De Felice al di sopra di ogni altra considerazione sembra diventata ossessiva la preoccupazione<br />

di allontanare dal fascismo italiano il peso delle responsabilità dei gravi crimini di cui si è<br />

macchiato il nazismo a costo di rischiare una caricatura del fascismo buono a confronto di quello<br />

cattivo. La visione riduttiva del regime fascista cui egli è pervenuto attraverso vari passaggi,<br />

muovendo dalla personalizzazione del regime sino alla sua identificazione con la figura di<br />

Mussolini, ha reso sempre più incerta la collocazione stessa del fascismo rispetto alla storia d'Italia,<br />

quasi che alla dittatura fascista non si debba attribuire più alcuna specificità né alcun carattere<br />

periodizzante nella storia d'Italia. [...] Il De Felice nega in realtà l'esistenza del fenomeno del<br />

fascismo. Il fascismo scade a mero accidente della storia, in una scadente versione della teoria di<br />

Benedetto Croce della parentesi. (Enzo Collotti, Fascismo, fascismi )<br />

AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />

ARGOMENTO: SOCIAL NETWORK, INTERNET, NEW MEDIA<br />

DOCUMENTI<br />

«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte della<br />

vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo vivere la<br />

mia vita!” Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi occuperete<br />

delle reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi.Se avete intenzione di vivere nella società,<br />

in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti con la società in rete.<br />

Perché viviamo nella Galassia Internet.» (M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano<br />

2007)<br />

«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa attraverso<br />

i media. [...] Questa mutazione sta mettendo in discussione i rapporti consolidati tra produzione e<br />

consumo, con ricadute quindi sulle forme e i linguaggi dell’abitare il nostro tempo. Questo processo<br />

incide infatti non solo sulle produzioni culturali, ma anche sulle forme della politica, sulle<br />

dinamiche di mercato, sui processi educativi, ecc. [...] D’altra parte la crescita esponenziale di<br />

adesione al social network ha consentito di sperimentare le forme partecipative attorno a<br />

condivisione di informazioni e pratiche di intrattenimento, moltiplicando ed innovando le occasioni<br />

di produzione e riproduzione del capitale sociale.» (G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative<br />

dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, (Prefazione a H. JENKINS, Fan, Blogger e<br />

Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Milano 2008)Ciò che<br />

conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui riusciamo<br />

a immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto che oggi<br />

così tanta gente possa parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca, come la<br />

<strong>Pag</strong> . 33

logosfera, fa sì che per ogni individuo sia più facile farsi ascoltare ed entrare in una vera<br />

conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete ci sono un sacco di sciocchezze. Ma incontrare<br />

queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare riferimenti incrociati e più in<br />

generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività molto più<br />

coinvolgente e autonoma rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.» (Y. BENKLER,<br />

Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org)…..«Siamo in uno stato di connessione<br />

permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È una specie di riedizione del mito<br />

di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, ma ha insito in sé un grande<br />