LICEO GINNASIO STATALE “GIULIO CESARE” - Liceo Giulio Cesare

LICEO GINNASIO STATALE “GIULIO CESARE” - Liceo Giulio Cesare

LICEO GINNASIO STATALE “GIULIO CESARE” - Liceo Giulio Cesare

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prot.n.<br />

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> <strong>“GIULIO</strong> <strong>CESARE”</strong><br />

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />

X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />

DOCUMENTO<br />

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE III SEZ. H<br />

Anno Scolastico 2012/13<br />

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

Prof.ssa Micaela Ricciardi

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE III SEZIONE H<br />

Anno scolastico 2012/13<br />

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />

disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />

Superiore, il Consiglio della classe III liceale sezione H ha definito contenuti, obiettivi, metodi e strumenti<br />

valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.<br />

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />

Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è sorto<br />

(1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica. Situato in zona centrale, appartenente al X<br />

Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran parte residente nel medesimo Distretto, ma arricchita<br />

dalla presenza di studenti provenienti da diversa collocazione urbana.<br />

L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />

diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità ) ed aule<br />

speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca, dotata di moderni<br />

sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi palestre e un campo di<br />

basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />

Dal POF dell’anno scolastico 2012/13 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />

ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />

ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />

per quanto riguarda le classi III liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />

particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione<br />

alla legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute.<br />

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

La classe, composta da 24 alunni (di cui 15 femmine e 9 maschi), tutti provenienti dalla precedente<br />

II H, ha avuto nel corso dei cinque anni un iter piuttosto articolato. La classe deriva infatti<br />

dall’accorpamento, attuato nella formazione della I liceo, di due diverse V ginnasiali: agli alunni della ex V<br />

H, che costituiscono la componente numericamente prevalente (16), si sono infatti aggiunti 7 alunni della ex<br />

V E; un’alunna, anch’essa entrata a far parte della classe in I liceo, proviene da un altro istituto. La classe,<br />

all’inizio del triennio comprendeva in realtà 27 alunni, tutti ammessi –in alcuni casi dopo lo scrutinio di<br />

settembre- alla classe successiva. Al termine della seconda liceo tre alunni non sono stati ammessi alla classe<br />

successiva, cosicché l’attuale terza liceo è composta, per l’appunto, da 24 alunni.<br />

Le particolari modalità di formazione della classe hanno comportato alcune difficoltà nel processo<br />

d’integrazione tra gli alunni e nella coesione della classe che nel corso del triennio è sempre apparsa poco<br />

unita e solidale, lasciando talvolta prevalere logiche e comportamenti riconducibili a piccoli gruppi e ad<br />

interessi particolari. Alle volte ciò ha reso l’attività didattica piuttosto laboriosa riducendone in parte<br />

l’efficacia. Non si registrano comunque nella classe casi di isolamento o di disagio e in questi anni tutti gli<br />

alunni hanno vissuto il loro rapporto con la scuola in maniera sostanzialmente positiva. Va inoltre rilevato, in

particolare nel corso di questo ultimo anno, un processo di maturazione complessiva degli alunni che<br />

appaiono ora più consapevoli e responsabili nei rapporti con i compagni e con i docenti.<br />

Per quanto riguarda più nello specifico l’andamento scolastico, la classe appare nel complesso<br />

interessata allo studio, anche se il livello di partecipazione e l’impegno nel lavoro risultano piuttosto<br />

diversificati: se infatti alcuni alunni hanno sempre partecipato attivamente all’attività didattica studiando in<br />

maniera costante ed approfondita, altri sono apparsi meno partecipi ed attenti ed hanno evidenziato uno<br />

studio non sempre costante, finalizzato essenzialmente alle verifiche. Al termine del percorso liceale qualche<br />

alunno evidenzia ancora carenze nel metodo di studio, che, benché autonomo, appare ancora sostanzialmente<br />

mnemonico ed eccessivamente legato ai libri di testo, e lacune nella preparazione. Al contrario qualche<br />

alunno ha costantemente mostrato curiosità ed interesse verso il sapere, evidenziando un’apprezzabile<br />

attitudine all’analisi e all’approfondimento che, abbinata ad un metodo di studio efficace, ha consentito loro<br />

di raggiungere risultati molto buoni o ottimi in tutte le discipline: al termine del percorso di studi liceali tali<br />

alunni appaiono avere ottime potenzialità in vista del proseguimento degli studi. Al di là delle differenze<br />

sopra evidenziate, il livello di preparazione complessiva della classe risulta mediamente discreto.<br />

Per quanto concerne abilità e competenze, la classe nel suo complesso evidenzia sufficienti capacità<br />

analitiche e logico-matematiche, abbinate, per alcuni, a notevoli curiosità e spirito di osservazione nonché ad<br />

una spiccata propensione all’approfondimento e all’impostazione critica dello studio. La maggioranza della<br />

classe evidenzia adeguate capacità espressive e un’accettabile proprietà di linguaggio nella produzione scritta<br />

e nell’esposizione orale. Qualche alunno tuttavia ancora si esprime in maniera piuttosto approssimativa<br />

mostrando una ridotta padronanza degli strumenti espressivi o scarsa cura nelle scelte lessicali. Al contrario<br />

alcuni alunni utilizzano in maniera appropriata e disinvolta i diversi registri linguistici e i linguaggi specifici<br />

delle diverse discipline. Alcune difficoltà, in parte imputabili a lacune nelle conoscenze morfosintattiche e a<br />

carenze nel metodo, si registrano ancora nella traduzione dal latino. Anche in questo caso va però segnalato<br />

in positivo qualche alunno che appare dotato di notevoli capacità di interpretazione dei classici abbinate ad<br />

una resa in italiano fluida e puntuale.<br />

!<br />

Viene di seguito ricostruita la continuità didattica nelle diverse discipline attraverso un quadro sinottico<br />

articolato in due tabelle, relative, rispettivamente, al biennio e al triennio. Per quanto concerne il biennio, si<br />

precisa che la composizione dei consigli di classe si riferisce alle ex IV e V H dalle quali provengono la<br />

maggioranza degli alunni componenti la classe.<br />

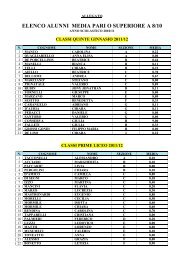

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO (ex IV-V H)<br />

DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />

MATERIE LETTERARIE,<br />

LATINO e GRECO<br />

prof.ssa Marisa Panetta prof.ssa Marisa Panetta<br />

MATEMATICA<br />

prof.ssa Giovanna M.Pia Currò prof.ssa Liliana Burzotta<br />

INGLESE<br />

STORIA DELL'ARTE<br />

ED. FISICA<br />

IRC<br />

prof.ssa Daniela Dodaro prof.ssa Laura Zerboni<br />

prof.ssa Maria Cristina Fiory prof.ssa Maria Cristina Fiory<br />

prof. Pier Luigi Pedacci prof. Pier Luigi Pedacci<br />

prof. Marco Ronconi prof. Marco Ronconi

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />

ITALIANO e LATINO prof. Giuseppe Mesolella prof. Giuseppe Mesolella prof. Giuseppe Mesolella<br />

GRECO prof.ssa Michela Lombardi prof.ssa Michela Lombardi prof.ssa Michela Lombardi<br />

STORIA e FILOSOFIA prof. Domenico Enea prof. Domenico Enea Prof. Gian Luca De Angelis<br />

MATEMATICA e FISICA<br />

prof.ssa Giovanna M.Pia<br />

Currò<br />

prof.ssa Giovanna M.Pia<br />

Currò<br />

prof.ssa Giovanna M.Pia<br />

Currò<br />

INGLESE prof.ssa Carla Rolandi prof.ssa Carla Rolandi prof.ssa Carla Rolandi<br />

SCIENZE Prof.ssa Alba Sannino prof.ssa Lucia Altobelli prof.ssa Lucia Altobelli<br />

STORIA DELL'ARTE<br />

ED. FISICA<br />

prof. Maria Cristina Fiory prof. Maria Cristina Fiory prof. Maria Cristina Fiory<br />

prof. Pier Luigi Pedacci prof. Pier Luigi Pedacci prof. Pier Luigi Pedacci<br />

IRC prof.ssa Antonella Jori prof.ssa Antonella Jori prof.ssa Antonella Jori<br />

Come si evince dalle tabelle, la classe ha avuto per la componente proveniente dalla sezione H, continuità<br />

didattica nel corso del biennio per tutte le materie tranne l’inglese e la matematica. Diversa la situazione<br />

degli alunni provenienti dalla sezione E che nel corso del ginnasio hanno visto un frequente avvicendarsi di<br />

insegnanti per le materie letterarie, anche a causa dell’assenza del docente titolare nel primo periodo della IV<br />

ginnasio, e per la matematica. Una maggiore continuità didattica si è registrata durante il triennio, dove si<br />

segnalano avvicendamenti di insegnanti per le scienze, tra I e II liceo, per il greco, tra II e III liceo, e per la<br />

storia e la filosofia il cui insegnamento, in assenza del docente titolare, è stato per l’a.s. 2012-2013 affidato<br />

ad un supplente annuale.<br />

!

OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate, sono stati<br />

concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />

riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e<br />

culturale della classe, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti<br />

delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono<br />

riassumere nei seguenti punti:<br />

- acquisire i contenuti generali delle diverse discipline<br />

- usare in modo pertinente il linguaggio specifico delle diverse discipline<br />

- sapersi esprimere in maniera adeguata al contesto comunicativo e con proprietà di linguaggio<br />

- saper argomentare e rielaborare i diversi contenuti disciplinari in maniera personale e critica<br />

- conoscere gli elementi fondanti il nostro patrimonio culturale<br />

- interpretare messaggi espressi in diversi codici (verbali, matematici, grafici, ecc.)<br />

- potenziare le capacità logico-analitiche, interpretative e di sintesi<br />

- saper operare collegamenti interdisciplinari<br />

- saper utilizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite per comprendere il presente ed orientarsi nel<br />

mondo di oggi.<br />

A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina.<br />

MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />

ITALIANO • acquisizione dei contenuti generali relativi ad autori, fenomeni culturali e movimenti letterari.<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario;<br />

• affinamento delle capacità espressive ed argomentative.<br />

LATINO • consolidamento degli elementi fondamentali della morfosintassi latina;<br />

• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e sincronica;<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario.<br />

GRECO • consolidamento degli elementi fondamentali della morfosintassi greca;<br />

• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e<br />

sincronica;<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario.<br />

STORIA • capacità di cogliere la genesi e l’evoluzione di un evento storico;<br />

• ricostruzione e riproduzione delle strategie argomentative e valutazione della loro<br />

coerenza interna;<br />

• sviluppo del giudizio critico attraverso la discussione razionale;<br />

• educazione alla tolleranza e al rispetto della multiculturalità.<br />

FILOSOFIA • conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale;<br />

• riconoscimento del valore della problematicità in relazione alla complessità del reale;<br />

• ricerca di una sostanziale unità della cultura.<br />

INGLESE • conoscenza delle principali tematiche storico letterarie del mondo anglosassone;<br />

• abilità nella lettura, nell’interpretazione e nell’applicazione della lingua scritta e parlata;<br />

• potenziamento delle capacità comunicative ed elaborative finalizzate all’autonomia linguistica.<br />

MATEMATICA • sviluppare dimostrazioni all'interno dei sistemi assiomatici studiati;<br />

• operare con il simbolismo matematico;<br />

• saper risolvere semplici problemi geometrici nel piano con l'ausilio della trigonometria.<br />

FISICA saper analizzare leggi individuando le variabili che le caratterizzano;<br />

• saper esaminare grafici e ricavare da essi informazioni significative sulle variabili da essi<br />

correlate;<br />

• saper risolvere semplici problemi.<br />

SCIENZE • conoscere i nodi fondanti della disciplina;<br />

• saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale.<br />

STORIA<br />

• acquisizione dei contenuti generali di autori e movimenti artistici dell’800 e del ’900;<br />

DELL’ARTE • saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale.<br />

ED.FISICA • conoscere i gesti tecnici ed il regolamento essenziale delle varie discipline;

• capacità di percezione, comprensione ed analisi di un compito motorio e di produzione di una<br />

risposta adeguata;<br />

• competenza nel saper applicare schemi di gioco, assumere ruoli e progettare nelle linee<br />

essenziali una seduta di allenamento.<br />

IRC • saper collocare il fenomeno religioso sull’asse storico;<br />

• capacità di riferire il dibattito storiografico e le principali questioni teologiche;<br />

• apertura al confronto e al dialogo fra diverse scelte religiose.<br />

!<br />

I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di classe nel processo di insegnamento/apprendimento sono stati:<br />

- lezione frontale<br />

- didattica laboratoriale<br />

- didattica interattiva<br />

- lavori di ricerca e approfondimento<br />

- uso delle ITC<br />

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

Nel corso del presente anno scolastico la classe ha preso parte ai seguenti progetti (se non diversamente<br />

indicato, al progetto ha partecipato l’intera classe o la maggioranza degli alunni):<br />

- Giornata di studi pascoliani: Pascoli 101<br />

Progetti d’Istituto<br />

- Letture filosofiche: Dallo scetticismo antico alle neuroscienze (undici alunni)<br />

- Lezioni di Astronomia e mineralogia presso l’Università La Sapienza (Settimane della scienza):<br />

Prof. A. Melchiorri, La struttura dell’Universo<br />

Prof. G.B. Andreozzi, Alla scoperta dei minerali, le cellule del pianeta Terra<br />

- Scienze al <strong>Giulio</strong>. Astronomia con il planetario digitale (Dott. A Granati)<br />

- Noesis e dianoia. Corso di teoria e pratica del restauro (due alunni).<br />

- Giornale d’Istituto: Le idi di… (due alunni)<br />

- Educazione alla Salute: donazione del sangue -in collaborazione con l’AVIS- (dieci alunni)<br />

- Cineforum “Il coraggio delle donne”: partecipazione alla proiezione dei film con relativo dibattito<br />

(circa dieci alunni)<br />

- Centro Sportivo Scolastico: partecipazione a tornei e competizioni agonistiche in diverse discipline<br />

(alcuni alunni)<br />

- Partecipazione alle iniziative e attività previste dai progetti d’Istituto per l’orientamento universitario

Altri progetti e attività svolte dalla classe<br />

- Lezione sul tema Eruzioni vulcaniche: funzionamento e impatto sull’ambiente (prof. M. Gaeta)<br />

- L’astronomia al Pantheon (Dott.ssa Serena Caciolli)<br />

- Itinerario geopaleontologico e serata astronomica nel sito/museo di Rocca di Cave (Prof. M. Chirri)<br />

- Visita didattica alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e alla mostra di P. Klee<br />

- Il diritto e la passione in Lisia ed Euripide - Lezione degli alunni in occasione dell’Open day del<br />

<strong>Liceo</strong> <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />

- Attività di tutoraggio per il greco, rivolta agli alunni della I G<br />

- Realizzazione del video introduttivo al Cineforum “Il coraggio delle donne” (5 alunni)<br />

- Realizzazione di un video per il Progetto di educazione alla sicurezza stradale (5 alunni)<br />

- Viaggio di istruzione a Lisbona (mese di novembre 2012).<br />

- Partecipazione alle rappresentazioni dei seguenti spettacoli teatrali:<br />

L. Pirandello, Tutto per bene<br />

B. Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui<br />

M Martinelli (a cura di), Processo a Medea.<br />

VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />

In sede di Collegio Docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia di<br />

indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di classe. Per quanto concerne modalità,<br />

numero minimo e tipologia delle prove di verifica, scritte ed orali, relative alle diverse discipline ci si è<br />

attenuti a quanto previsto dai rispettivi Dipartimenti ed approvato in sede di Collegio Docenti.<br />

La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione che si<br />

allegano (allegati nn.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie sono state<br />

approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame:<br />

- Simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato: svolta in data 14 maggio 2013; tipologie A, B,<br />

C, D; durata 5 ore;<br />

- Prima simulazione della Terza prova dell’Esame di Stato: svolta in data 15 novembre 2012; tipologia<br />

B; durata 3 ore; materie: greco, filosofia, inglese, fisica, storia dell’arte.<br />

- Seconda simulazione della Terza prova dell’Esame di Stato: svolta in data 20 marzo 2013; tipologia<br />

B; durata 3 ore; materie: greco, storia, inglese, matematica, scienze.<br />

Dai riscontri in sede di valutazione collegiale, emerge che la tipologia B, articolata su cinque discipline e con<br />

due domande a risposta aperta (dieci righe) per ciascuna materia, è più congeniale al conseguimento di<br />

risultati positivi.<br />

I testi delle simulazioni di terza prova sono allegati al presente Documento finale (allegato n.5).

Si allegano al presente documento:<br />

ALLEGATI<br />

Allegato n.1 Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />

Allegati nn.2–3-4 Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza prova<br />

Allegato n. 5 Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />

Allegati nn. 6-17 Programmi disciplinari<br />

Roma, 15 maggio 2013<br />

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

ITALIANO e LATINO prof. Giuseppe Mesolella …………..……………………..<br />

GRECO prof.ssa Marisa Panetta …………..……………………..<br />

INGLESE prof.ssa Carla Rolandi …………..……………………..<br />

STORIA e FILOSOFIA prof. Gian Luca De Angelis …………..……………………..<br />

MATEMATICA e FISICA prof.ssa Giovanna Maria Pia Currò …………..……………………..<br />

SCIENZE prof.ssa Lucia Altobelli …………..……………………..<br />

STORIA DELL’ARTE prof.ssa Cristina Fiory …………..……………………..<br />

ED. FISICA prof. Pier Luigi Pedacci …………..……………………..<br />

IRC prof.ssa Antonella Jori …………..……………………..

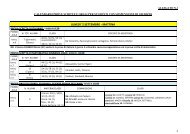

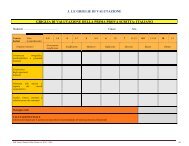

! ALLEGATO N.1<br />

VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />

Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />

Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />

pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />

Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />

culturale.<br />

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />

Voto<br />

1 – 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9 – 10<br />

Indicatori di<br />

conoscenze<br />

Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />

argomenti disciplinari e disarticolate<br />

nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />

Conosce in modo vago e confuso gli<br />

argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />

difficoltà i nuclei essenziali e le<br />

interrelazioni.<br />

E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />

conoscenze, delle quali coglie<br />

parzialmente implicazioni e rimandi<br />

essenziali.<br />

Conosce gli ambiti delle diverse<br />

discipline e ne coglie in linea globale<br />

contenuti e sviluppi.<br />

Conosce gli argomenti e li colloca<br />

correttamente nei diversi ambiti<br />

disciplinari.<br />

Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />

grazie ad approfondimenti personali negli<br />

aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />

Mostra piena padronanza degli ambiti<br />

disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />

di informazioni.<br />

Indicatori di<br />

Abilità<br />

Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />

assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />

argomentazione.<br />

Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />

nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />

un linguaggio disordinato e scorretto.<br />

Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />

incompleto, con non certa padronanza delle<br />

soluzioni espressive.<br />

Comprende le consegne e risponde in modo<br />

semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />

linguaggi disciplinari.<br />

Comprende e contestualizza le consegne e le<br />

sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />

complessivamente coerenti.<br />

Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />

operando collegamenti con<br />

appropriata scelta di argomentazioni.<br />

E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />

dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />

efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />

Indicatori di<br />

competenze<br />

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />

non è in grado di applicare regole o elementari<br />

operazioni risolutive.<br />

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />

semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />

procedure di risoluzione.<br />

Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />

limitato di contesti. Applica, non sempre<br />

adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />

scelta e nella applicazione delle strategie di<br />

risoluzione.<br />

Sa impostare problemi di media complessità e<br />

formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />

di risoluzione.<br />

E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />

di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />

operare scelte coerenti ed efficaci.<br />

Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />

ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />

anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />

Livello di certificazione delle competenze di<br />

base<br />

(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />

Non ha raggiunto il livello base delle<br />

competenze.<br />

Livello base: lo studente svolge compiti<br />

semplici in situazioni note, mostrando di<br />

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />

saper applicare regole e procedure<br />

fondamentali.<br />

Livello intermedio: lo studente svolge<br />

compiti e risolve problemi complessi in<br />

situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />

le abilità acquisite.<br />

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />

problemi complessi in situazioni anche non<br />

note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />

sostenere le proprie opinioni e assumere<br />

autonomamente decisioni consapevoli

!<br />

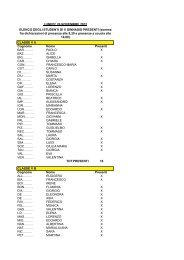

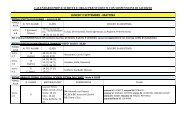

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Correttezza ortografica,<br />

morfosintattica e proprietà<br />

lessicale<br />

Conoscenza<br />

degli argomenti<br />

proposti<br />

Aderenza alla traccia e<br />

rispetto dei vincoli<br />

comunicativi<br />

Analisi, sintesi, coerenza e<br />

rielaborazione dei contenuti<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

ALLEGATO N.2<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

!<br />

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Comprensione del testo<br />

Conoscenza della morfosintassi<br />

Qualità linguistica della traduzione<br />

Punteggio totale<br />

ALLEGATO N.3<br />

1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

I DOCENTI<br />

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE III SEZ. ……<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI<br />

ALLEGATO N.4

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />

STUDENTE: ……………………………………… CLASSE III SEZ. ………<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto in<br />

quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Descrittori<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

Quesiti<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

ALLEGATO N. 5<br />

I simulazione della Terza Prova d’esame (15 novembre 2012), tipologia B:<br />

GRECO<br />

1. Definisci le caratteristiche della letteratura nell’età ellenistica (le modalità di composizione,<br />

trasmissione e fruizione dell’opera letteraria; le condizioni dell’intellettuale; il rapporto tra poeta e<br />

pubblico; le tematiche), sottolineando anche le differenze con l’epoca classica.<br />

2. Sintetizza il contenuto degli Epitrèpontes (l’Arbitrato) di Menandro ed esponi gli elementi più<br />

significativi di questa commedia, ritenuta il capolavoro dell’arte del commediografo greco.<br />

FILOSOFIA<br />

3. Sintetizza l’obiettivo della Dottrina della Scienza e il valore della dialettica in Fichte.<br />

4. Definisci il senso della filosofia dell’identità nelle due fasi del pensiero di Schelling.<br />

FISICA<br />

5. Elenca e descrivi i tre modi per elettrizzare i corpi.<br />

6. Definisci la grandezza fisica vettore campo elettrico, spiegando il significato delle grandezze che<br />

compaiono nella definizione.<br />

7. “Farewell, farewell. But this I tell<br />

To thee, thou Wedding Guest<br />

He prayeth well, who loveth well<br />

Both man and bird and beast.<br />

He prayeth best, who lovest best<br />

All things both great and small;<br />

For the dear God who loveth us,<br />

He made and loveth all .<br />

The Mariner, whose eyes is bright<br />

Whose beard with age is hoar<br />

Is gone : and now the wedding guest<br />

Turned from the bridegroom’s door<br />

He went like one that hadth been stunned ,<br />

And is of sense forlon<br />

INGLESE

A sadder and a wiser man,<br />

He rose the morrow morn.<br />

(from The Rime of the Ancient Mariner)<br />

Point out the main features of The Rime of the Ancient Mariner. Focusing on this part say what the moral of<br />

the poem is and give significant examples of the language used in this poem.<br />

!<br />

8. “EARTH HAS NOTHING TO SHOW MORE FAIR”<br />

It is the opening line of “Composed upon Westminster Bridge” . Explain why Wordsworth, who is usually<br />

defined has a nature poet, writes a poem on London and what aspects of London attract him.<br />

STORIA DELL’ARTE<br />

9. Illustra quali sono le caratteristiche principali del romanticismo commentando le figure A, B e C<br />

allegate indicandone il titolo, il nome dell’autore e la data (anche approssimativa) di composizione.<br />

10. Individua titolo, autore, data di composizione dell’opera D allegata e descrivila brevemente,<br />

spiegando i motivi per cui è stata rifiutata dalla giuria del Salon.<br />

_________________________________________<br />

II simulazione della Terza Prova d’esame (20 marzo 2013), tipologia B:<br />

GRECO<br />

1. Come Callimaco rinnova il genere dell’inno e cosa conserva della tradizione nei suoi Inni?<br />

2. Analizza il personaggio di Medea nelle Argonautiche, esponendo anche, in breve, le<br />

differenze con la Medea di Euripide.<br />

STORIA<br />

3. Descrivi le due fasi della politica economica fascista, facendo riferimento ad una cronologia<br />

dei provvedimenti attuati.<br />

4. Partendo dalla data dell’evento, descrivi gli elementi portanti dei Patti Lateranensi facendo<br />

riferimento alle diverse sezioni che li costituivano.<br />

INGLESE<br />

5. What was the most popular literary genre in the Victorian Age and why?

6. “Please, Sir,” replied Oliver, “I want some more.”<br />

These words are taken from a very famous passage in OLIVER TWIST . Describe the<br />

setting, characters involved and what happens in this passage. Consider also Dickens’<br />

interest in the social context and, in particular , say when and why the “workhouses” were<br />

established.<br />

MATEMATICA!<br />

7. Risolvi il triangolo rettangolo avente l’ipotenusa a = 48 e il cateto c = 24 !.<br />

Enuncia e dimostra il teorema utilizzato per la soluzione<br />

8. L’equazione lineare asenx + bcosx + c = 0 si può risolvere con due metodi. Quali sono?<br />

Applica i due metodi per risolvere la seguente equazione: senx – cosx –1 = 0<br />

SCIENZE<br />

9. La Stella Polare si trova ad una distanza di circa 201,5 parsec dalla Terra. La sua<br />

magnitudine assoluta sarà superiore o inferiore alla sua magnitudine apparente? Nel<br />

motivare la risposta fornisci le definizioni di magnitudine assoluta ed apparente.<br />

10. Descrivi il sistema dei fusi orari.

ALLEGATO N. 6. Italiano<br />

ALLEGATO N. 7. Latino<br />

ALLEGATO N. 8. Greco<br />

ALLEGATO N. 9. Inglese<br />

ALLEGATO N. 10. Storia<br />

ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />

ALLEGATO N. 12. Matematica<br />

ALLEGATO N. 13. Fisica<br />

ALLEGATO N. 14. Scienze<br />

ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />

ALLEGATI<br />

PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />

ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />

ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica<br />

! !

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Italiano<br />

Prof. Giuseppe Mesolella<br />

Allegato n. 6<br />

Libri di testo: G.Armellini-A.Colombo, Letteratura Letterature, Zanichelli, vol. E;<br />

G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti-G.Zaccaria, Testi e storia della letteratura, Paravia, voll. E-F.<br />

• Il Romanticismo europeo. Quadro-storico-culturale. Tematiche fondamentali. L’eroe romantico<br />

- Friedrich Schiller, ‘Poesia ingenua e poesia sentimentale’<br />

- August Wilhelm von Schlegel, ‘Romanticismo e cristianesimo’<br />

• Il Romanticismo in Italia e la polemica tra classicisti e romantici.<br />

- Madame de Staël, Sulle traduzioni<br />

- Pietro Giordani, Replica di un italiano<br />

- Pietro Borsieri, Il programma del Conciliatore<br />

• Alessandro Manzoni. Biografia; il pensiero; le opere giovanili; le odi civili; gli Inni sacri; le tragedie; i<br />

Promessi Sposi: il romanzo storico; la genesi dell’opera e le diverse edizioni; il quadro polemico del<br />

Seicento e l’ideale manzoniano di società; il ruolo della Provvidenza; il sistema dei personaggi; la<br />

questione della lingua.<br />

- dalla Lettera a <strong>Cesare</strong> D’Azeglio sul Romanticismo: ‘L’utile per iscopo, il vero per soggetto e<br />

l’interessante per mezzo’<br />

- dalla Prefazione al Conte di Carmagnola: ‘La platea non entra nel dramma’<br />

- dall’Adelchi, Coro dell’atto III<br />

- dall’Adelchi, atto V, scene VIII-X: «Una feroce forza il mondo possiede»<br />

• Giacomo Leopardi. Biografia; il pensiero; la teoria del piacere e il pessimismo leopardiano; l’uomo e la<br />

natura; la poetica del vago e dell’indefinito; il rapporto con il Romanticismo; lo Zibaldone; le Canzoni e<br />

gli Idilli; le Operette morali; I ‘grandi idilli’; La ginestra e l’ultimo Leopardi.<br />

Dallo Zibaldone: [165-172]: La teoria del piacere; [514-516]: Il vago, l’indefinito e le rimembranze<br />

della fanciullezza; [1429-1430]: L’antico; [1430-1431]: Indefinito e infinito; [1521-1522]: Il vero è brutto;<br />

[1789, 1798]: Parole poetiche; [1982-1983]:Indefinito e poesia; [4293]: Suoni indefiniti; [4418]: La doppia<br />

visione; [4426]: La rimembranza.<br />

Dai Canti - L’infinito<br />

- La sera del dì di festa<br />

- A Silvia

- La quiete dopo la tempesta<br />

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />

- A se stesso<br />

- La ginestra o il fiore del deserto<br />

Dalle Operette morali - Dialogo della Natura e di un Islandese<br />

- Cantico del gallo silvestre<br />

- Dialogo di Tristano e di un amico<br />

• Un precursore della poesia moderna: Charles Baudelaire<br />

Da I fiori del male: - Corrispondenze<br />

- L’albatros<br />

- Spleen<br />

• L’età postunitaria. Il quadro storico, socio-economico e culturale. Il Positivismo<br />

• La Scapigliatura<br />

Emilio Praga, - Preludio<br />

- Vendetta postuma (in fotocopia)<br />

• Il Naturalismo francese. Caratteri generali, esponenti maggiori e precursori<br />

- G. Flaubert, Madame Bovary: lettura integrale<br />

- E. e J. de Goncourt, La prefazione a Germinie Lacerteux: un manifesto del Naturalismo<br />

- E. Zola, da L’assommoir, cap. II: ‘L’alcol inonda Parigi’<br />

• Il Verismo italiano. Il rapporto con il Naturalismo francese e il diverso contesto storico e socioeconomico.<br />

• Giovanni Verga. Biografia; le opere giovanili. Il verismo verghiano: La lotta per la vita e il concetto del<br />

‘darwinismo sociale’; impersonalità e regressione; lingua e tecniche narrative; le novelle; i romanzi del<br />

Ciclo dei Vinti.<br />

Da Vita dei campi - Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e ‘regressione’<br />

- Rosso Malpelo<br />

Prefazione ai Malavoglia: ‘I vinti e la fiumana del progresso’<br />

I Malavoglia: lettura integrale<br />

Dalle Novelle rusticane - La Roba<br />

Dal Mastro-don Gesualdo parte I, cap. IV: ‘La tensione faustiana del self-made man’<br />

Approfondimento critico: Alberto Asor Rosa, Verga antipopulistico e "negativo"<br />

• Il Decadentismo in Europa. La visione del mondo la critica al positivismo; la poetica del<br />

Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente. L’estetismo.<br />

Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa - Languore<br />

- Arte poetica

• Gabriele D'annunzio. Biografia; la costruzione della propria immagine; l’estetismo; i romanzi del<br />

superuomo; le Laudi<br />

da Il piacere - ‘Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti’<br />

- ‘Una fantasia in ‘bianco maggiore’’<br />

da Alcyone, - La pioggia nel pineto<br />

• Giovanni Pascoli. Biografia; visione del mondo e poetica: il Fanciullino; le raccolte poetiche; temi della<br />

poesia pascoliana; le soluzioni formali e il rinnovamento del linguaggio poetico.<br />

da Il fanciullino ‘Una poetica decadente’<br />

da Myricae - Arano<br />

- X Agosto<br />

- L’assiuolo<br />

- Temporale<br />

- Novembre<br />

dai Canti di Castelvecchio - Il gelsomino notturno<br />

• Il primo Novecento. Il quadro storico culturale. La crisi delle certezze. Le istituzioni culturali. Le<br />

avanguardie<br />

• I “crepuscolari”.<br />

- Sergio Corazzini, da Piccolo libro inutile Desolazione del povero poeta sentimentale<br />

- Guido Gozzano, dai Colloqui Totò Merumeni<br />

• Il Futurismo.<br />

Filippo Tommaso Marinetti -Manifesto del Futurismo<br />

- Manifesto tecnico della letteratura futurista<br />

- Da Zang tumb tuuum - Bombardamento<br />

• Italo Svevo. Biografia; la formazione culturale; la figura dell’inetto; la tecnica narrativa, il punto di vista<br />

dell’inetto e il suo ‘smascheramento’; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: un romanzo innovativo<br />

da Senilità, cap. I ‘Il ritratto dell’inetto’<br />

da La coscienza di Zeno, cap. IV ‘La morte del padre’<br />

cap. VIII ‘Psico-analisi’<br />

• Luigi Pirandello. Biografia; la visione del mondo e la poetica: l’Umorismo; le novelle; i romanzi; il<br />

teatro; le opere ‘metateatrali’.<br />

da L’umorismo ‘Un’arte che scompone il reale’<br />

da Novelle per un anno La trappola<br />

Il treno ha fischiato<br />

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale<br />

da I sei personaggi in cerca d’autore: ‘La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio’

• Umberto Saba. Biografia. Temi e caratteristiche formali del Canzoniere<br />

Dal Canzoniere, - Trieste<br />

- Città vecchia<br />

- Amai<br />

- Ulisse<br />

• Giuseppe Ungaretti. Biografia. La ricerca ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria.<br />

Da L’Allegria, - In memoria<br />

- Il porto sepolto<br />

- Veglia<br />

- I fiumi<br />

- Mattina<br />

- Soldati<br />

• Eugenio Montale. Biografia. La poetica. Scelte formali e sviluppi tematici. Le ultime raccolte<br />

Da Ossi di seppia, - Non chiederci la parola<br />

- Meriggiare pallido e assorto<br />

- Spesso il male di vivere ho incontrato<br />

Da Le occasioni - La casa dei doganieri<br />

Da Satura - La storia<br />

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso.<br />

Struttura e caratteri generali del Paradiso dantesco. La poesia del Paradiso.<br />

Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII (vv. 1-87), XXVII, XXXIII.<br />

Nell’estate tra la II e la III liceo e nel corso dell’anno scolastico, oltre a quelli sopra indicati, gli alunni hanno<br />

letto i seguenti romanzi:<br />

- W. Goethe, I dolori del giovane Werther<br />

- F. Kafka, Il processo<br />

Gli Alunni<br />

Il Docente

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Latino<br />

Prof. Giuseppe Mesolella<br />

Storia della letteratura e testi<br />

!<br />

!<br />

!<br />

Allegato n. 7<br />

Libri di testo:<br />

- M. Bettini, La cultura latina. Storia e antologia della letteratura latina, vol. 3: L’età imperiale, La Nuova<br />

Italia.<br />

- M. Lentano, Autori latini, vol. 3, La Nuova Italia.<br />

L’età giulio-claudia. Quadro storico-culturale<br />

• Seneca il Vecchio. Le origini del dibattito sulla decadenza dell’oratoria<br />

• Fedro. La favola<br />

Traduzione dal latino: Fabulae I,1 Lupus et agnus.<br />

• La storiografia ‘minore’ della prima età imperiale: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo.<br />

• Seneca. Vita; i Dialogi; i trattati; Epistulae morales ad Lucilium; Divi Claudii apokolokyntosis; le<br />

tragedie; lo stile.<br />

Traduzione dal latino: - De clementia I,1,1-4: “Uno specchio per il principe”<br />

- De otio 3,1-5: “L’otium: un bene per l’individuo”<br />

- De otio 4,1-2: “Ogni uomo ha due patrie”<br />

- De constantia sapientis 5,6-6: “Tutti i miei beni sono con me”<br />

- Consolatio ad Helviam matrem 8,1-6: “Quanto poco abbiamo perso!”<br />

- Epistulae ad Lucilium 1: “Riflessione sul tempo”<br />

- Epistulae ad Lucilium 47,1-14: “Servi sunt. Immo homines”<br />

Lettura in italiano: - Oedipus, vv.291-389: ‘L’interpretazione del sacrificio: incesto e parricidio’<br />

- Thyestes, vv. 885-919: “Delirio di potenza”<br />

• Persio. La satira nella prima età imperiale<br />

Lettura in italiano: - Saturae, choliambi, vv. 1-14.<br />

• Lucano. Vita; Bellum civile

Lettura in italiano: - Bellum civile I, 1-66: “Proemio e lodi di Nerone”<br />

- Bellum civile II, 380-391: “Catone”<br />

- Bellum civile VI, 624-725: “La scena della necromanzia”<br />

• Petronio. Il Satyricon: il problema dell’autore; strutture e modelli; la lingua e il realismo<br />

Traduzione dal latino: - Satyricon 34, 6-10: “Trimalchione e lo scheletro d’argento”<br />

- Satyricon 41,9-12: “La lingua di un ubriaco”<br />

- Satyricon 49: “La costruzione dello stupore”<br />

Lettura in italiano: - Satyricon 111-112: “La matrona di Efeso”<br />

L’età dei Flavi e di Traiano. Quadro storico-culturale<br />

• Plinio il Vecchio. La Naturalis historia come opera enciclopedica<br />

• Quintiliano. Institutio oratoria. La formazione dell’oratore e le cause della decadenza dell’oratoria<br />

Lettura in italiano: - Institutio oratoria I, 3, 8-12: “E’ necessario anche il gioco”<br />

- Institutio oratoria XII, 1, 1-5: “L’oratore, vir bonus”<br />

• Marziale. Gli Epigrammi<br />

Traduzione dal latino: Epigrammi (testi forniti in fotocopia): I,10; I,32; I,47; II,20; II,38; II,78; II,88;<br />

III,8; III,12; III,26; V,9; VIII,79; IX,15; IX,73; X,47; XI,64; XI,67; XI,108.<br />

• L’epica di età flavia: Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco<br />

• Plinio il Giovane. Le Epistole; il Panegirico di Traiano<br />

Lettura in italiano: - Epistulae VI, 16: “La morte di Plinio narrata da suo nipote”<br />

- Epistulae X, 96: “Plinio di fronte alle comunità cristiane”<br />

• Tacito. Vita; il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; la Germania; le Historiae; gli Annales; caratteri<br />

della storiografia di Tacito; lo stile.<br />

Traduzione dal latino: - Historiae I,2-3: “Una materia a luci e ombre”<br />

- Historiae I,49: “’Coccodrillo’ per Galba”<br />

- Annales I,60,3-62,2: “La selva della memoria”<br />

- Annales XIV,3-5,8: “L’assassinio di Agrippina”<br />

- Annales XV, 62-64: “L’ultima battaglia di Seneca”<br />

- Annales XVI, 18-19: “Vita e morte di un libertino”<br />

Lettura in italiano: - Agricola 30-32: “Il discorso di Calgaco”<br />

• Giovenale. Vita; le Satire.<br />

Lettura in italiano: - Saturae 3, 60-153: “Pregiudizi razzisti”<br />

- Saturae 6, 82-132: “Eppia la ‘gladiatrice’, Messalina Augusta meretrix”

L’età degli imperatori per adozione. Quadro storico-culturale<br />

• Svetonio. La biografia in età imperiale: De viribus illustris e De vita Caesarum<br />

Lettura in italiano: De vita Caesarum, Vita Claudii 26: “Le mogli-padrone di Claudio”<br />

• Apuleio. Vita. Una cultura eclettica tra retorica, filosofia e magia. Le Metamorfosi<br />

Lettura in italiano: - Apologia 25-27: “Cos’è la magia?”<br />

- Metamorfosi V, 21, 5-23: “Lo sposo misterioso”<br />

- Metamorfosi XI, 3- 5: “Il sogno di Lucio”<br />

Classico<br />

Oltre ai testi sopra indicati, sono stati tradotti (da M. Gori, Novae voces. Orazio, Ed. scolastiche Bruno<br />

Mondadori.):<br />

Orazio, Carmina:<br />

- Ode I, 7: “All’amico Planco”<br />

- Ode I, 9: “Non interrogare il domani”<br />

- Ode I, 11: “Leuconoe”<br />

- Ode I, 23: “Il cervo e la tigre”<br />

- Ode I, 37: “Ora bisogna bere!”<br />

- Ode II, 7: “A un amico ritrovato”<br />

- Ode II, 10: “L’aurea mediocritas”<br />

- Ode III, 9: “Contrasto d’amore”<br />

- Ode III, 13: “Alla fonte Bandusia”<br />

- Ode III, 30: “Orgoglio di poeta”<br />

N.B.: Le Odi di Orazio non sono state lette metricamente.<br />

Gli Alunni<br />

Il Docente

!<br />

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Greco<br />

Prof.ssa Marisa Panetta<br />

LETTERATURA<br />

Allegato n. 8<br />

V.Citti – C.Casali – M.Gubellini – A. Pennesi, Storia e autori della letteratura greca, vol. III , Zanichelli<br />

L’Ellenismo:profilo storico-politico - caratteri e luoghi della produzione culturale – la civiltà del libro<br />

L’età alessandrina<br />

La commedia nuova: Menandro<br />

Misantropo: La collera del misantropo (vv. 427-486)<br />

Scudo: Il morto immaginario (vv.328-390)<br />

Arbitrato: “Affidiamo la decisione ad un arbitro (vv. 41-185)<br />

La poesia elegiaca: Callimaco<br />

Gli Aitia<br />

I nemici del poeta (vv.17-30)<br />

La chioma di Berenice (vv.5-78)<br />

L’Ecale<br />

Il colore nero delle cornacchie (vv.10-27)<br />

Gli Inni<br />

L’inno a Zeus, Gloria a Zeus, onore a Tolomeo (vv. 1-96)<br />

Inno ad Apollo (vv. 105-113)<br />

Gli epigrammi:<br />

E’ la fede degli amanti (AP5,6)<br />

Odio il poema ciclico (AP12,43)<br />

Qui dorme Saone (AP7,451)<br />

Cretide la chiacchierina (AP7,459)<br />

Il naufrago Sopoli (AP7,271)<br />

Il vecchio innamorato (AP12,73)<br />

I giambi<br />

La poesia epico-didascalica: Apollonio Rodio<br />

Le Argonautiche<br />

Il proemio ( I, 1-22)<br />

La partenza degli Argonauti (I, 519-578)<br />

Afrodite ed Eros (III, 113-153)<br />

La rivelazione dell’amore (III, 442-471)<br />

Le sofferte notti di Medea (III, 616-644; 744-827)<br />

Come superare la prova (III,948-1062)<br />

Il colloquio d’amore (III, 1063-1136)

Il congedo (III, 1137-1162)<br />

La poesia bucolico-mimetica: Teocrito<br />

Le Talisie (VII, 1-48)<br />

L’incantatrice (II, 1-166)<br />

Il Ciclope (XI, 1-81)<br />

Le Siracusane ( XV, 1-149)<br />

La diffusione dell’epigramma<br />

L’epigramma ionico-alessandrino<br />

Asclepiade<br />

L’epigramma dorico-peloponnesiaco<br />

Anite, Nosside e Leonida<br />

L’epigramma fenicio<br />

Meleagro e le antologie<br />

La filosofia ellenistica<br />

La storiografia: Polibio<br />

La storia pragmatica e universale (I,1-2;4;14)<br />

Cause, pretesti e principi nei fatti storici (III, 6,1)<br />

Le costituzioni e il loro avvicendarsi (VI, 3-9)<br />

La costituzione romana ( VI, 12-18)<br />

Annibale attraversa le Alpi (III, 53-56)<br />

L’età imperiale<br />

La retorica: L’Anonimo del Sublime<br />

La storiografia: Plutarco<br />

Dalle Vite parallele:<br />

Vita di Nicia, Premesse metodologiche (1,1)<br />

Dalla Vita di Alessandro, Io non scrivo storia, ma biografia (1,1)<br />

Alessandro diventa re (11,1-4)<br />

La personalità di Alessandro (14;23; 39-40)<br />

La vigilia di Gaugamela (31, 8-13; 32, 1-4)<br />

Dalla Vita di <strong>Cesare</strong>, La morte di <strong>Cesare</strong> (66,5-12)<br />

Dalla Vita di Emilio Paolo, Perché scrivere biografie (1,1)<br />

La seconda sofistica e Luciano<br />

I dialoghi<br />

Prometeo e Zeus(1-2)<br />

Eros e Zeus (6)<br />

La storia vera<br />

Inizio del viaggio fantastico (1,5-6)<br />

In pancia alla balena (1, 30-32)<br />

Il romanzo greco<br />

Caritone: Le avventure di Cherea e Calliroe<br />

Achille Tazio: Le avventure di Leucippe e Clitofonte<br />

Longo Sofista:Le avventure pastorali di Dafni e Cloe<br />

Ebraismo e cristianesimo<br />

Il Nuovo testamento<br />

Cenni alla patristica greca

L. Suardi, Euripide e Lisia, Principato<br />

Euripide: Medea<br />

Prologo ww. 1-84<br />

I Episodio ww. 230-266; 282-315; 338-375<br />

I Stasimo ww. 410-430<br />

II Episodio ww. 446-544<br />

V Episodio ww.1019-1080<br />

Lisia: Apologia per l’uccisione di Eratostene<br />

Esordio (parr. 1-3)<br />

Presentazione (parr. 4-5)<br />

Narrazione (parr. 6-26)<br />

Argomentazione (parr.27-28)<br />

Perorazione (parr. 47-50)<br />

Lettura in metrica del trimetro giambico.<br />

Gli Alunni<br />

TESTI<br />

Il Docente

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Lingua e Letteratura Inglese<br />

Prof.ssa Carla Rolandi<br />

Allegato n. 9<br />

Il percorso letterario seguito durante il corso di studi per la preparazione all’esame di Stato è stato quello di<br />

analizzare i singoli autori attraverso alcune tematiche opportunamente scelte.<br />

1. Dal Classicismo al Romanticismo : periodo di transizione, temi e concetti chiave<br />

(Socio-historical-cultural context)<br />

Symbolism, Christianity and social problems<br />

W. Blake From “Song of Innocence and Songs of Experience”<br />

“Infant Joy” - “Infant Sorrow”<br />

“The Lamb” - “The Tiger”<br />

“London”<br />

2. Temperamenti ed espressioni diverse all’interno del movimento romantico<br />

(Socio-historical-cultural context)<br />

The natural setting and the philosophical theories<br />

W. Wordsworth From “Biographia Literaria” (extract) “<br />

From “The Lyrical Ballads”<br />

“The Solitary Reaper”<br />

“Daffodils”<br />

“Upon Westminster Bridge”<br />

The Supernatural Exoticism<br />

S. Coleridge From “Biographia Literaria” (extract)<br />

From “The Rime of the Ancient Mariner”<br />

“There was a ship ”<br />

“The Ice was all around”<br />

“Farewell, Farewell”<br />

“Kubla Khan a Fragment of a Dream”<br />

Nature and Ecstasy<br />

Baudelaire From “Les Fleurs Du Mal”<br />

“L ’Albatross”<br />

P.B. Shelley “Ode to the West Wind”

3. Il movimento estetico visto attraverso l’opera di Keats<br />

The Physical and the spiritual Beauty<br />

J. Keats “Ode on a Grecian Urn”<br />

‘‘La Belle Dame sans Merci’’<br />

4. La linea del romanzo ottocentesco: dal romanzo “ of Manners” e romanzo gotico al romanzo<br />

vittoriano sociale e decadente.<br />

The novel of Manners vs The historical novel : J.Austen vs Walter Scott<br />

The Gothic Novel<br />

M. Shelley From “ Frankenstein” “What was I”<br />

The Social Victorian Novel<br />

C. Dickens From “Hard Times”<br />

“Gradgrind, a man of reality”<br />

“One useful thing"<br />

“Coketown”<br />

From “Oliver Twist”<br />

“Jacob’s island “<br />

“Oliver wants more”<br />

The Decadent Novel<br />

5. La rinascita del teatro<br />

Victorian Drama: O.Wilde vs G.B.Shaw<br />

6. L’esperienza coloniale Britannica<br />

Victorian Poetry<br />

7. Il poeta del sogno americano<br />

American Poetry<br />

O. Wilde From “The Picture of Dorian Gray”<br />

“I would give my soul for that”<br />

O. Wilde From “The importance of being Earnest”<br />

“Born in a handbag”<br />

R. Kipling “The White Man’s Burden”<br />

W. Whitman From “Leaves of Grass”<br />

“I Hear America Singing”<br />

“O Captain, my Captain ”<br />

“Song of Myself”

8. XX Secolo, età dell’ansia: aspirazioni, delusioni ed angosce dei post vittoriani attraverso la narrativa<br />

e il teatro<br />

(Socio-historical-cultural context)<br />

Modernism, the stream of consciousness, the Interior Monologue<br />

J. Joyce From “Dubliners”<br />

“Eveline”<br />

From “The Dead”<br />

“His riot of emotion”<br />

From “Ulysses”<br />

“Molly’s monologue”<br />

From “Finnegans Wake”<br />

“Riverrun”<br />

V. Woolf From “Mrs. Dalloway”<br />

“She would not say”<br />

“A very sad case”<br />

The Lost Generation<br />

F. S. Fitzgerald “The Great Gatsby” (Book)<br />

“Death of a dream” (extract)<br />

The Distopian Novel<br />

G. Orwell “Animal Farm”(Book)<br />

The Theatre of the Absurd<br />

S. Beckett from “Waiting for “Godot”<br />

“Waiting”<br />

Libro di testo: G.Thomson- S.Maglioni, “LiteraryHyperlinks” vol A - vol. B Ed. Black Cat<br />

Libri di lettura in versione integrale:<br />

S. Fitzgerald, “The Great Gatsby”<br />

George Orwell, “Animal Farm”<br />

Articoli di attualità e/o video con collegamenti Internet:<br />

Presidential Election in USA:Obama’s victory - Resignation of Pope Benedict XV- Pope Francis- Does<br />

Royalty have a place in modern Europe?<br />

Proiezioni di videoclip e/o film in lingua inglese<br />

About a boy- The Great Gatsby -Animal Farm - Frankenstein –Documentary on Wordsworth- Bright<br />

Star(VC) - Oliver Twist –The Importance of being Earnest(VC) Mrs Dalloway (VC) - Molly’s Monologue<br />

(UlyssesVC) - The Dead (VC)<br />

! ! ! ! ! ! ! ! ! Il Docente<br />

Gli Alunni

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Storia<br />

Prof. Gian Luca De Angelis<br />

Allegato n. 10<br />

• Problemi e questioni dell’Italia postunitaria:<br />

1. Le leggi della Destra storica: legge elettorale del parlamento Subalpino; leggi La Marmora, Pica,<br />

Casati, Rattazzi, la tassa sul macinato; il pareggio del bilancio; la questione della statizzazione<br />

delle ferrovie.<br />

2. La III Guerra d’Indipendenza: la conquista del Veneto; la presa di Roma.<br />

3. Le leggi della Sinistra storica: l’allargamento del suffragio elettorale; la legge Coppino; la svolta<br />

protezionistica.<br />

4. L’età di Crispi: la legge elettorale amministrativa; il codice Zanardelli; lo scandalo della Banca<br />

Romana; il riordino del sistema bancario nazionale.<br />

• Il pensiero socialista e lo sviluppo del movimento operaio<br />

1. Il socialismo “utopico”: Owen, Blanc, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Proudhon.<br />

2. Marx e Bakunin: il Manifesto del Partito Comunista, l’anarchismo, la I Internazionale.<br />

3. Laburismo e socialdemocrazia: la SPD tedesca, Bernstein, Kautsky, la II Internazionale.<br />

4. La nascita del movimento operaio italiano: le associazioni di mutuo soccorso mazziniane,<br />

l’internazionalismo anarchico di Andrea Costa, la nascita del PSI di Turati.<br />

Letture: Marx e Engels, Manifesto del Partito Comunista<br />

• La Seconda Rivoluzione Industriale e la società di massa.<br />

1. La società di massa: coscrizione obbligatoria, ruolo della scuola, suffragio universale<br />

2. Le trasformazioni produttive: il nuovo rapporto tra scienza teorica e tecnologia applicata, la<br />

catena di montaggio, il fordismo e il taylorismo,<br />

3. Le trasformazioni dell’economia finanziaria: il protezionismo, banche miste, holdings, pools,<br />

trusts.<br />

4. La lunga depressione<br />

• L’equilibrio europeo nel XIX secolo e l’età dell’imperialismo<br />

1. Bismarck e la nascita del II Reich: guerra austro-prussiana, guerra franco-prussiana, il<br />

Kulturkampf, leggi antisocialiste, la legislazione sociale.<br />

2. La Comune di Parigi.<br />

3. La spartizione dell’Africa: Il Congresso di Berlino; lo “schiaffo di Tunisi”, la situazione balcanica<br />

dopo la guerra russo-turca; l’episodio di Fashoda<br />

4. I patti internazionali: Triplice alleanza, Patto dei tre imperatori, trattato di contro-assicurazione,<br />

Duplice franco-russa, Intesa cordiale, Triplice intesa.<br />

5. Il colonialismo italiano: l’acquisto della Baia di Assab, l’episodio di Dogali, la disfatta di Adua.<br />

Letture: N. Lenin, Imperialismo fase suprema del capitalismo

• L’Italia di Giolitti<br />

1. Crisi di fine secolo: l’omicidio di Umberto I, la svolta liberale di Vittorio Emanuele III, il decollo<br />

industriale, la nascita della Confindustria.<br />

2. Riforme dei governi Giolitti: leggi speciali per Basilicata e Napoli, suffragio universale, legge<br />

Daneo- Credaro, statizzazione delle ferrovie, monopolio statale delle assicurazioni sulla vita.<br />

3. Il giolittismo e i suoi critici: metodi del controllo parlamentare; le critiche al sistema giolittiano<br />

4. La guerra di Libia: la nascita dell’associazione nazionalistica italiana; la pace di Losanna.<br />

5. Il partito socialista tra riformisti e massimalisti: Mussolini e l’Avanti; il riformismo della CGL.<br />

• L’Europa dalla “belle èpoque” alla Prima guerra mondiale<br />

1. La Weltpolitik di Guglielmo II: la fine della diplomazia di Bismark<br />

2. La rivoluzione russa del 1905: la guerra russo-giapponese; i Soviet<br />

3. Le cause della I guerra mondiale: le guerre balcaniche, le crisi marocchine, la rivolta dei giovani<br />

turchi.<br />

4. Gli aspetti militari: gli eserciti di massa; il Piano Schlieffen; le nuove armi, la guerra di trincea.<br />

5. La svolta del 1917: l’intervento degli USA, la pace di Brest Litovsk.<br />

6. L’Italia dal neutralismo all’interventismo: l’adesione di Mussolini e il pacifismo socialista; le<br />

“radiose giornate”di D’Annunzio; il patto di Londra; le battaglie dell’Isonzo; Caporetto; il nuovo<br />

corso del generale Diaz; la vittoria di Vittorio Veneto e gli accordi di Villa Giusti.<br />

7. I trattati di Versailles: I 14 punti di Wilson; il “cordone sanitario” antisovietico; la punizione della<br />

Germania; la Società delle Nazioni.<br />

Documenti: i 14 punti di Wilson<br />

Letture: Lettere tratte da: Giovanna Procacci, "Soldati e prigionieri italiani nella prima guerra<br />

mondiale".<br />

• La Rivoluzione Russa<br />

1. La rivoluzione liberale di febbraio: i cadetti, i socialisti rivoluzionari e i menscevichi.<br />

2. La rivoluzione di ottobre: i Soviet, il partito bolscevico, le “Tesi di aprile”, l’assalto al palazzo<br />

d’Inverno;, nascita della Terza Internazionale; l’Assemblea costituente e la nascita dell’Urss; il<br />

comunismo di guerra e la Nep; Trotzkj e l’Armata Rossa; la sconfitta del Terrore bianco.<br />

• Il Primo dopoguerra in Europa e negli USA<br />

1. Trasformazioni economiche e sociali: la riconversione delle industrie; il reinserimento dei reduci.<br />

2. La repubblica di Weimar: la rivoluzione in Germania e la fine del II Reich; l’insurrezione<br />

spartachista, Stresemann e la ricerca della distensione.<br />

3. La Grande Crisi: il crollo della borsa di Wall Street; il New Deal.<br />

Letture: John Maynard Keynes, Autosufficienza economica.<br />

• Il primo dopoguerra in Italia e il ventennio fascista<br />

1. Trasformazioni sociali: il mito della “vittoria mutilata”; il Biennio rosso;<br />

2. La nascita dei partiti di massa: la questione fiumana, la nascita del Partito Popolare; nascita del<br />

movimento dei Fasci di Combattimento; il fascismo agrario;<br />

3. Il regime fascista: la marcia su Roma, la riforma Gentile; la riforma elettorale del ‘24, la politica<br />

liberista del ministro De Stefani, il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”; i Patti Lateranensi, la<br />

politica dirigista, l’IRI, l’IMI e il corporativismo, la bonifica dell’Agro Pontino, le organizzazioni<br />

giovanili del regime.<br />

Documenti: Programma dei Fasci di combattimento; programma del Partito Popolare Italiano.

• Il dopoguerra in Germania e il Nazismo<br />

1. l’ascesa del partito nazionalsocialista: il putch di Monaco; le elezioni del 1933; l’incendio del<br />

Reichstag; la “notte dei lunghi coltelli”.<br />

2. L’economia tedesca all’epoca della crisi: il furherprinzip applicato all’industria.<br />

3. Il totalitarismo: la riflessione di Hanna Arendt sui regimi di massa.<br />

Documenti: Programma del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi<br />

• La seconda guerra mondiale<br />

1. Le tappe di avvicinamento: la guerra civile spagnola, la politica dell’appeasement, l’Anschluss<br />

dell’Austria, la conferenza di Monaco, l’invasione italiana della Etiopia e dell’Albania, il patto<br />

d’acciaio, il patto Molotov-Ribbentrop<br />

2. La fase dal 1939-41: invasione della Polonia, la sconfitta della Francia, l’entrata in guerra<br />

dell’Italia, la guerra d’Africa, l’invasione della Russia, Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Usa,<br />

l’operazione Barbarossa.<br />

3. La fase 1942-45: la battaglia di Stalingrado, la caduta del Fascismo, la RSI, lo sbarco in Sicilia e<br />

quello di Anzio, l’operazione Overlord, la caduta del III Reich, la Resistenza italiana, le foibe, le bombe<br />

atomiche, il piano Odessa.<br />

Letture: A. Portelli, “L’ordine è già stato eseguito”<br />

• MODULO DI APPROFONDIMENTO: Il razzismo dalle dottrine del ‘700 alla Shoa.<br />

Testi: G. Mosse, Il razzismo in Europa<br />

• Il secondo dopoguerra nel mondo<br />

1. La guerra fredda: gli accordi di Bretton Woods, la conferenza di Yalta, il Patto Atlantico, il Patto<br />

di Varsavia; la divisione della Germania; l’episodio della Baia dei Porci e i missili di Cuba; la<br />

guerra del Vietnam; la guerra in Afghanistan e la sconfitta sovietica.<br />

2. Il crollo del comunismo: la destalinizzazione, il terzomondismo di Cina e Jugoslavia; la glasnost e<br />

la perestrojka di Gorbacëv, la caduta del muro di Berlino.<br />

3. La questione palestinese: la dichiarazione Balfour, la proclamazione dello Stato d’Israele.<br />

4. La nascita dell’Unione europea: il manifesto di Ventotene, la CEE, gli accordi di Maastricht e<br />

Shengen.<br />

Documenti: lo Statuto dell’ONU<br />

• Il secondo dopoguerra in Italia<br />

1. La ricostruzione: piano Marshall, la politica economica di Einaudi.<br />

2. La lotta politica: il referendum del 2 giugno e l’assemblea costituente, l’espulsione del PCI dal<br />

governo, le elezioni del 1948, gli anni del centrismo, il centrosinistra e il boom economico.<br />

Documenti: la Costituzione italiana<br />

! Il Docente<br />

Gli Alunni

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Filosofia<br />

Prof. Gian Luca De Angelis<br />

Allegato n. 11<br />

• La filosofia nel Romanticismo:<br />

1. Dal criticismo kantiano all’idealismo: Reinhold e le lettere kantiane, il concetto di Sensucht, il<br />

Sentimento, il Genio.<br />

2. Fichte: differenza tra idealismo e realismo; i principi della Dottrina della scienza: la dialettica.<br />

3. Schelling: l’arte come mediazione tra Soggetto e Oggetto.<br />

Letture: J. G. Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della Scienza<br />

• Hegel<br />

1. La Fenomenologia dello Spirito: scissione e filosofia, le figure.<br />

2. La logica: la dialettica, il concetto di Aufhebung<br />

3. La struttura del sistema.<br />

4. Lo spirito oggettivo: diritto, morale, eticità, famiglia, società civile, lo Stato.<br />

5. Lo storicismo: la storia come lotta tra stati<br />

6. Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia<br />

Letture:<br />

Hegel, “La dialettica servo-padrone”<br />

Hegel, “L’articolazione dell’eticità: famiglia, società civile, stato” dall’Enciclopedia delle scienze<br />

filosofiche<br />

Hegel, “Lo stato realizza nella storia l’idea universale” da Lezioni di filosofia della storia<br />

Hegel, “La nottola di minerva” da Lineamenti di filosofia del diritto<br />

• Schopenhauer<br />

1. Fenomeno e cosa in sé: il Velo di Maya, la rappresentazione.<br />

2. La Volontà e il pessimismo<br />

3. Le vie d’uscita dalla Volontà: arte, amore, ascesi<br />

• Kierkegaard<br />

1. La polemica contro Hegel: biografia, soggettività, esistenza<br />

2. Aut-aut: la possibilità, lo stadio estetico, lo stadio etico<br />

3. Lo stadio religioso: il paradosso della fede nell’uomo-dio.<br />

• Feuerbach<br />

1. Destra e sinistra hegeliane<br />

2. Feuerbach: il concetto di alienazione, la critica alla religione, l’ateismo e il nuovo Cristianesimo

• Marx<br />

1. La critica a Feuerbach<br />

2. Il materialismo dialettico e storico: struttura e sovrastruttura, il concetto di ideologia, la lotta di<br />

classe<br />

3. Il comunismo: il ruolo del partito, il significato del lavoro<br />

4. Il Capitale: la merce come valore d’uso e valore di scambio, il plusvalore, la trasformazione del<br />

denaro in capitale<br />

• Il Positivismo<br />

1. Comte: il dato positivo, la legge dei tre stadi, la sociologia<br />

2. Il positivismo evoluzionistico: la teoria fissista, il catastrofismo, Lamarck, Malthus, Cuvier<br />

3. Darwin: l’origine della specie, l’origine dell’uomo.<br />

• Nietzsche<br />

1. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco.<br />

2 La “morte di Dio”: il pensiero antipositivistico e antimetafisico, la liberazione dalla religione.<br />

3. La tra svalutazione dei valori: morale degli schiavi e dei signori, il superamento della morale<br />

4. Il radicamento alla terra: il nichilismo attivo, l’”oltreuomo”, la volontà di potenza<br />

Letture:<br />

Nietzsche, “l’annuncio della morte di Dio” da la Gaia scienza<br />

Nietzsche, “l’annuncio del Superuomo” da Così parlò Zarathustra<br />

Nietzsche, “nascita della morale” da Genealogia della morale<br />

• Freud<br />

1. Le correnti della psicologia del XIX sec.: associazionismo e comportamentismo<br />

2. L’interpretazione dei sogni: il transfert, significato latente e manifesto del sogno.<br />

3. Il metodo psicanalitico: Ego, Es, Superego; il lapsus e i motti di spirito; le fasi della sessualità<br />

4. Jung: la teoria degli archetipi<br />

Letture:<br />

Il sogno dell’iniezione di Irma<br />

Perché la guerra?, tratta dal carteggio con Einstein<br />

• Bergson<br />

1. L’evoluzione creatrice: coscienza e memoria<br />

2. Il tempo come durata: tempo della fisica e tempo della coscienza<br />

Letture:<br />

Bergson, “l’universo è durata” da L’evoluzione creatrice<br />

• Esistenzialismo<br />

1. Heidegger: l’angoscia, la cura, la svolta ontologica<br />

2. Sartre: l’essere e il nulla<br />

Gli Alunni<br />

Il Docente

Le funzioni esponenziali e logaritmiche:<br />

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Matematica<br />

Prof.ssa Giovanna Maria Pia Currò<br />

1. Le funzioni e le loro caratteristiche.<br />

2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione.<br />

3. Le trasformazioni geometriche e i grafici delle funzioni.<br />

4. Le potenze con esponente reale.<br />

5. La funzione esponenziale.<br />

6. Le equazioni esponenziali.<br />

7. La definizione di logaritmo.<br />

8. Le proprietà dei logaritmi.<br />

9. La funzione logaritmica.<br />

10. Le equazioni logaritmiche.<br />

Le funzioni goniometriche:<br />

11. La misura degli angoli.<br />

12. Le funzioni seno e coseno.<br />

13. La funzione tangente.<br />

14. Le funzioni secante e cosecante.<br />

15. La funzione cotangente.<br />

16. Le funzioni goniometriche di angoli particolari.<br />

17. Le funzioni goniometriche inverse.<br />

18. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche.<br />

19. Gli angoli associati.<br />

20. Le formule di addizione e sottrazione.<br />

21. Le formule di duplicazione.<br />

22. Le formule di bisezione.<br />

23. Le formule parametriche.<br />

24. Le formule di prostaferesi e di Werner.<br />

Le equazioni goniometriche:<br />

25. Le equazioni goniometriche elementari.<br />

26. Le equazioni lineari in seno e coseno.<br />

"#$ Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno<br />

!<br />

Allegato n. 12

!<br />

La trigonometria:<br />

28. I triangoli rettangoli.<br />

29. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli.<br />

30. I triangoli qualunque.<br />

I numeri complessi e i vettori:<br />

31. I numeri immaginari.<br />

32. I numeri complessi.<br />

33. Il calcolo con i numeri complessi.<br />

34. La rappresentazione geometrica dei numeri complessi.<br />

35. La forma trigonometrica di un numero complesso.<br />

36. Operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica.<br />

37. Le radici n-esime di un numero complesso.<br />

38. La forma esponenziale di un numero complesso.<br />

Ogni argomento è stato completato con un congruo numero di esercizi, svolti sia in classe che a casa. Sono<br />

richieste le dimostrazioni di ciascun argomento e i rispettivi grafici.<br />

I libri di testo:<br />

Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi. Zanichelli.<br />

“Elementi di matematica - Fondamenti di calcolo algebrico e geometria analitica” Volume S-L.<br />

“Elementi di matematica – La trigonometria” Volume O.<br />

Gli Alunni<br />

Il Docente

1. Campo gravitazionale.<br />

2. Leggi di Keplero.<br />

3. Elettrizzazione per strofinio.<br />

4. Conduttori e isolanti.<br />

<strong>LICEO</strong> CLASSICO <strong>STATALE</strong> ‘GIULIO CESARE’<br />

5. Definizione operativa della carica elettrica.<br />

6. La legge di Coulomb.<br />

7. L’esperimento di Coulomb.<br />

8. La forza di Coulomb nella materia.<br />

9. L’elettrizzazione per induzione.<br />

10. Il vettore campo elettrico.<br />

11. Il campo elettrico di una carica puntiforme.<br />

12. Le linee del campo elettrico.<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Classe III sez. H<br />

Programma di Fisica<br />

Prof.ssa Giovanna Maria Pia Currò<br />

13. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.<br />

14. Il flusso del campo elettrico. Il teorema di Gauss.<br />

15. L’energia potenziale elettrica.<br />