LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr

LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr

LA CERAMICA DELLA PLEBS DI S. MARIA DI ROTA A ... - BibAr

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>LA</strong> <strong>CERAMICA</strong> DEL<strong>LA</strong> <strong>PLEBS</strong> <strong>DI</strong> S. <strong>MARIA</strong><br />

<strong>DI</strong> <strong>ROTA</strong> A MERCATO S. SEVERINO (SA):<br />

SIMBOLISMO BIZANTINO E TRA<strong>DI</strong>ZIONE<br />

LONGOBARDA NEL<strong>LA</strong> PRODUZIONE<br />

CAMPANA ALTOME<strong>DI</strong>EVALE<br />

di<br />

ROSA FIORILLO<br />

Negli anni 1985-86, fu effettuato un saggio di scavo nella<br />

zona cimiteriale esterna all’abside della chiesa plebana di<br />

S. Maria di Rota, a Mercato S. Severino, l’antico abitato lungo<br />

l’asse stradale Capua-Reggio, ai piedi della collina del<br />

Palco, occupato dai Longobardi intorno al 633 d. C. Rota,<br />

come riporta il Di Meo (<strong>DI</strong> MEO 1796, p. 8), fu distrutta dalle<br />

truppe longobarde di Arechi I; ma se ciò avvenne, la città<br />

non tardò a risollevarsi, per divenire uno dei più importanti<br />

gastaldati del ducato longobardo di Benevento. I Longobardi,<br />

di fatto, erano fortemente interessati al controllo delle fertili<br />

pianure campane, e l’occupazione di Rota, come del resto<br />

quella di Suessola, nell’agro-nocerino sarnese, conferma il<br />

loro sistema di gestione territoriale (cfr. PEDUTO 1984a).<br />

La chiesa rurale sorse, tra VII e VIII secolo, dedicata alla<br />

madre di Cristo: l’intitolazione a Santa Maria appare nel documento<br />

più antico giunto a noi, datato IX secolo (cfr. C.D.C., I,<br />

p. 6.). Dotata di atrio (Fig. 1) battistero e sepolcreto, in relazione<br />

alla presenza di un insediamento più antico non lontano<br />

(PEDUTO 1988, p. 156), la plebs Sanctae Mariae esercitò nella<br />

pianura, durante tutto l’alto medioevo, un ruolo amministrativo,<br />

ancor prima dello sviluppo del fenomeno dell’incastellamento,<br />

quando in pratica si affermò, con la rinascita della città<br />

medievale, un nuovo e stabile sistema economico (PEDUTO 1984,<br />

pp. 280-281; cfr. PEDUTO et al. in questo volume). Il suo cimitero<br />

accolse inumazioni dalla prima fase di frequentazione e<br />

rimase in uso, come minimo, fino al 1500. Il saggio di scavo,<br />

di fatto, ha restituito una tomba monumentale attinente alla<br />

prima fase di funzionamento dell’edificio e inumazioni, sia in<br />

terra sia in muratura, relative alle frequentazioni successive.<br />

Attualmente la chiesa, di proprietà della Curia, ridotta a poco<br />

più di un rudere, è adibita a porcile, tuttavia l’interesse dell’amministrazione<br />

comunale fa ben sperare in un futuro recupero<br />

della struttura e nella ripresa dell’indagine archeologica<br />

che, a tutt’oggi, sta analizzando l’area del castello e dell’insediamento<br />

abitativo sulla collina “del Palco”.<br />

Lo scavo del 1986 ha evidenziato che la plebs di S.<br />

Maria fu edificata con una muratura di tufo in opera quadrata<br />

su una preesistente fase d’età imperiale (us 43) (PE-<br />

DUTO 1988, p. 159), i cui strati relativi hanno restituito alcune<br />

monete di III-IV secolo, qualche tessera musiva, frammenti<br />

di ceramica a vernice nera, un frammento di lucerna<br />

invetriata a doppio bagno, pezzi di lucerne decorate con<br />

motivi a perline e sigillata africana (Tav. 1).<br />

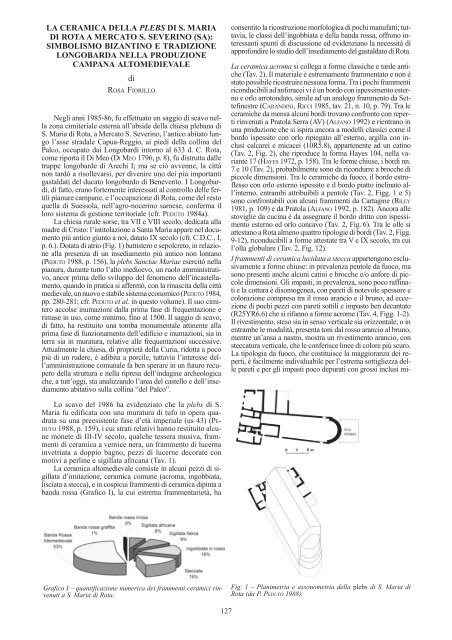

La ceramica altomedievale consiste in alcuni pezzi di sigillata<br />

d’imitazione, ceramica comune (acroma, ingobbiata,<br />

lisciata a stecca), e in cospicui frammenti di ceramica dipinta a<br />

banda rossa (Grafico I), la cui estrema frammentarietà, ha<br />

Grafico I – quantificazione numerica dei frammenti ceramici rinvenuti<br />

a S. Maria di Rota.<br />

127<br />

consentito la ricostruzione morfologica di pochi manufatti; tuttavia,<br />

le classi dell’ingobbiata e della banda rossa, offrono interessanti<br />

spunti di discussione ed evidenziano la necessità di<br />

approfondire lo studio dell’insediamento del gastaldato di Rota.<br />

La ceramica acroma si collega a forme classiche e tarde antiche<br />

(Tav. 2). Il materiale è estremamente frammentato e non è<br />

stato possibile ricostruire nessuna forma. Tra i pochi frammenti<br />

riconducibili ad anforacei vi è un bordo con ispessimento esterno<br />

e orlo arrotondato, simile ad un analogo frammento da Settefinestre<br />

(CARAN<strong>DI</strong>NI, RICCI 1985, tav. 21, n. 10, p. 79). Tra le<br />

ceramiche da mensa alcuni bordi trovano confronto con reperti<br />

rinvenuti a Pratola Serra (AV) (ALFANO 1992) e rientrano in<br />

una produzione che si ispira ancora a modelli classici come il<br />

bordo ispessito con orlo ripiegato all’esterno, argilla con inclusi<br />

calcarei e micacei (10R5.8), appartenente ad un catino<br />

(Tav. 2, Fig. 2), che riproduce la forma Hayes 104, nella variante<br />

17 (HAYES 1972, p. 158). Tra le forme chiuse, i bordi nn.<br />

7 e 10 (Tav. 2), probabilmente sono da ricondurre a brocche di<br />

piccole dimensioni. Tra le ceramiche da fuoco, il bordo estroflesso<br />

con orlo esterno ispessito e il bordo piatto inclinato all’interno,<br />

entrambi attribuibili a pentole (Tav. 2, Figg. 1 e 5)<br />

sono confrontabili con alcuni frammenti da Cartagine (RILEY<br />

1981, p. 109) e da Pratola (ALFANO 1992, p. 182). Ancora alle<br />

stoviglie da cucina è da assegnare il bordo dritto con ispessimento<br />

esterno ed orlo concavo (Tav. 2, Fig. 6). Tra le olle si<br />

attestano a Rota almeno quattro tipologie di bordi (Tav. 2, Figg.<br />

9-12), riconducibili a forme attestate tra V e IX secolo, tra cui<br />

l’olla globulare (Tav. 2, Fig. 12).<br />

I frammenti di ceramica lucidata a stecca appartengono esclusivamente<br />

a forme chiuse: in prevalenza pentole da fuoco, ma<br />

sono presenti anche alcuni catini e brocche e/o anfore di piccole<br />

dimensioni. Gli impasti, in prevalenza, sono poco raffinati<br />

e la cottura è disomogenea, con pareti di notevole spessore e<br />

colorazione compresa tra il rosso arancio e il bruno, ad eccezione<br />

di pochi pezzi con pareti sottili e impasto ben decantato<br />

(R25YR6.6) che si rifanno a forme acrome (Tav. 4, Figg. 1-2).<br />

Il rivestimento, steso sia in senso verticale sia orizzontale, o in<br />

entrambe le modalità, presenta toni dal rosso arancio al bruno,<br />

mentre un’ansa a nastro, mostra un rivestimento arancio, con<br />

steccatura verticale, che le conferisce linee di colore più scuro.<br />

La tipologia da fuoco, che costituisce la maggioranza dei reperti,<br />

è facilmente individuabile per l’estrema sottigliezza delle<br />

pareti e per gli impasti poco depurati con grossi inclusi mi-<br />

Fig. 1 – Planimetria e assonometria della plebs di S. Maria di<br />

Rota (da P. PEDUTO 1988).

Tav. 1 – Ceramica sigillata<br />

cacei; tuttavia l’estrema frammentarietà dei reperti, per la maggior<br />

parte relativa a pareti, ha limitato la ricostruzione morfologica.<br />

Due fondi con piede a disco presentano stringente analogia<br />

con manufatti di V-VI secolo da Lacco Ameno (NA)<br />

(D’AGOSTINO, MARAZZI 1985, fig. 2 tipo 1-2, p. 720), S. Pietro<br />

a Corte (SA) e, ancora una volta, da Pratola Serra (SAPORI-<br />

TO 1992, tav. LXI n. 112) (Tav. 3, Fig. 4).<br />

Per la ceramica ingobbiata, ben attestata sul territorio nazionale<br />

tra V e VII secolo, sono stati recuperati frammenti distinguibili<br />

in due tipologie: semplice e a decorazione graffita. All’ingobbiata<br />

semplice rinvenuta a Rota sono riconducibili forme<br />

da mensa e da cucina ulteriormente distinte in due gruppi.<br />

Ad un primo insieme sono da assegnare frammenti che possono<br />

essere considerati un ottimo tentativo d’imitazione della<br />

ceramica sigillata. I bordi appartengono a catini e piatti di grandi<br />

dimensioni (Ø 32-50 cm), con impasti ben decantati di colore<br />

rosso-arancio, pochi inclusi, coperta brillante d’ottima fattura,<br />

conforme a quella del biscotto, in numerosi casi ben stesa solo<br />

sulla superficie a vista del manufatto, (Tav. 4, Figg. 5-8 e 15)<br />

peculiarità attestata anche tra i reperti di Pratola Serra (ALFA-<br />

NO 1992, p. 173) (tra questi prodotti alcuni potrebbero rientrare<br />

nella classe della cosidetta sigillata d’imitazione, ma non<br />

essendo ancora del tutto definite le modalità distintive per questa<br />

tipologia, ho ritenuto più opportuno, per il momento, includere<br />

questi manufatti nella classe dell’ingobbiata). Il frammento<br />

della n. 15 della Tav. 4, caratterizzato dal bordo con inflessione<br />

interna ed esterna e orlo convesso (Ø 32 cm), è del tutto<br />

simile ad un frammento acromo (Tav. 2, Fig. 2); entrambi i<br />

reperti sono confrontabili con un frammento acromo da Pratola<br />

Serra (ALFANO 1992, p. 179 e tav. LVI n. 57) che, a differenza,<br />

mostra un diametro inferiore (Ø 24 cm) e si rifanno ancora a<br />

modelli in terra sigillata di fine IV e inizi del V secolo. Diversi<br />

frammenti, più numerosi, presentano un impasto meno depurato<br />

di colore chiaro e una dipintura evanide, di un rosso meno<br />

brillante, stesa non più per immersione, ma a pennellate (Tav.<br />

4, Figg. 11 e 16) come il bordo con orlo estroflesso e tesa<br />

terminante a punta (Tav. 4, Fig. 16) che, attestato anche nella<br />

produzione di ceramica acroma, richiama una forma relativa<br />

alla ceramica comune di I-III sec. d.C. ed è confrontabile con<br />

un reperto napoletano (cfr. CARSANA 1994, fig. 109, n. 14.5,<br />

p. 231) databile tra la fine del V e l’inizio del VI secolo. Un<br />

bordo con inflessione interna, orlo arrotondato e pareti svasate,<br />

riconducibile ad una ciotola (Ø 18 cm), presenta, all’interno,<br />

tracce di steccatura. L’impasto, colore rosso-arancio, è ben<br />

depurato (25YR6.6) e il pezzo è confrontabile con un analogo<br />

reperto rinvenuto sempre a Pratola Serra (SAPORITO 1992, tav.<br />

LXII n. 126) datato tra VI e VII secolo (Tav. 4 Fig. 14). Alla<br />

128<br />

Tav. 2 – Ceramica acroma altomedievale<br />

produzione di ceramica ingobbiata meno raffinata appartengono<br />

anche alcuni frammenti che si distinguono ulteriormente<br />

per la presenza dell’ingobbio rosso che, dato in maniera disomogenea,<br />

è talmente sottile e rado da essersi conservato solo<br />

in parte (Tav. 4, Figg. 1, 3, 4, 10, 12); il fondo con piede a<br />

disco raccordato alla parete da una scanalatura ha un ingobbio<br />

opaco steso a risparmio (Tav. 4, Fig. 18).<br />

Per la tipologia da fuoco relativa alla ceramica ingobbiata,<br />

i manufatti presentano un impasto grossolano con

Tav. 3 – Ceramica lisciata a stecca<br />

numerosi macroinclusi e ingobbio di colore scuro steso a<br />

pennellate (Tav. 4, Figg. 1, 7, 9, 13); anche per questa tipologia<br />

è evidente il richiamo a forme classiche. Il bordo con<br />

orlo concavo, ispessimento interno e parete interna concava<br />

è il rifacimento di una tipologia classica attestata tra il<br />

150 e il 200 d.C. (Tav. 4, Fig. 13), mentre il bordo con orlo<br />

ispessito e ripiegato verso l’esterno, relativo ad una probabile<br />

casseruola (Tav. 4, Fig. 1), è confrontabile con un frammento<br />

rinvenuto a Pratola Serra. La posizione delle tracce<br />

di bruciato orienta verso un uso dei manufatti per la preparazione<br />

di cibi a riverbero, forse la cottura di zuppe, mentre<br />

l’ingobbio, dove steso all’interno e all’esterno, si presenta<br />

più spesso e potrebbe svolgere una funzione isolante.<br />

Un frammento di ceramica ingobbiata graffita, appartenente<br />

a una forma aperta, è stato rinvenuto in uno strato di<br />

riporto alluvionale. Per l’Italia meridionale questa tipologia<br />

è ulteriormente testimoniata in Campania con due forme chiuse<br />

dallo scavo di Carminiello ai Mannesi a Napoli (ARTHUR<br />

1994, p. 187 e 216), con un boccale dalla chiesa di S. Tommaso<br />

a Cimitile, vicino Nola, esposto nell’antiquarium del<br />

complesso cimiteriale (EBANISTA 2001, p. 68, fig. 51) e con<br />

una brocchetta funeraria da Pontecagnano (SA) (PASTORE<br />

1994). In Basilicata l’ingobbiata graffita è attestata a Ruoti<br />

(PZ) con alcuni frammenti di catini, anfore e brocche<br />

(FREED 1983). Per tutti questi manufatti la datazione sembra<br />

non superare il VII secolo, e il frammento di Rota è da<br />

collocare cronologicamente tra V e VII secolo.<br />

La ceramica a banda rossa rinvenuta a Rota è stata distinta in<br />

banda rossa semplice, banda rossa incisa e banda rossa graffita.<br />

La banda rossa semplice e la banda rossa incisa, sebbene<br />

riconducibili prevalentemente a forme chiuse, brocche, anfore<br />

e olle di medie e piccole dimensioni, presentano un numero<br />

minimo di frammenti appartenenti a catini e coppette. Per la<br />

banda rossa semplice, la decorazione si svolge attraverso spesse<br />

linee verticali in rosso, talvolta in bruno, ad onda e a nastro, e<br />

interessa la pancia, il collo e le anse dei contenitori di forma<br />

chiusa. Nelle forme aperte, il motivo ornamentale è presente<br />

sul bordo e sulla pancia alta, tranne che per un catino e alcune<br />

piccole coppe, dove tracce di decorazione si ritrovano anche<br />

all’interno dei recipienti, probabilmente a causa della colatura<br />

del decoro sul bordo. Le argille ben depurate, i pochi inclusi<br />

micacei e l’assenza di tracce di bruciato confinano l’uso di<br />

questi manufatti all’ambito della mensa e della dispensa o a<br />

quello funerario. Alcuni reperti trovano confronto stringente<br />

con analoghi manufatti rinvenuti in Campania, come il frammento<br />

dell’olla dal bordo estroflesso raffrontabile con un frammento<br />

di Pratola Serra (cfr. SAPORITO 1992, tav. LX n. 101), il<br />

fondo di brocchetta con banda verticale comparabile con una<br />

brocchetta da Altavilla Silentina (SA) (cfr. IACOE 1984, p. 101<br />

129<br />

e tav. XX tipo a) e il fondo con piede a disco, confrontabile con<br />

un analogo reperto rinvenuto a S. Salvatore Telesino (BN) (cfr.<br />

<strong>DI</strong> COSMO 1993, tav. 4, n. 5) (Tav. 5, Figg. 2-4).<br />

I tre reperti di banda rossa incisa, molto frammentari,<br />

sono riconducibili a forme aperte come testimonia il bordo<br />

con incisione ad onda sul bordo esterno e sul corpo (Tav. 5).<br />

Il frammento trova ampi confronti con reperti campani come<br />

quelli dell’area arechiana salernitana (Tav. 6) (768-IX secolo),<br />

di Capaccio (IANNELLI 1984A-B, tavv. 39 e 41), di<br />

Napoli (ARTHUR 1994), di Montella (EBANISTA 1998) e di<br />

Benevento, dove, presente con un’alta percentuale di forme<br />

aperte tale tipologia è datata tra l’VIII e l’XI secolo<br />

(CARSANA, SCARPATI 1998, pp. 135 ss.). A questi rinvenimenti<br />

campani vanno aggiunti i manufatti provenienti dallo scavo<br />

della grotta di S. Michele ad Olevano sul Tusciano (IX-<br />

X secolo), per i quali si rimanda all’articolo presentato nel<br />

volume (SAPORITO infra). In Italia meridionale, inoltre, la<br />

banda rossa incisa è attestata in Calabria dove è presente a<br />

Casignana Palazzi (BARELLO, CARDOSA 1991), Calandrino<br />

(ROMA 2001, p. 22), Cropani (cfr. in questo volume AIZA,<br />

CORRADO, DE VINGO).<br />

La banda rossa graffita, attestata con dieci frammenti, è<br />

riconducibile ad almeno sette forme chiuse (Tav. 5, Figg. 7-<br />

10). La lavorazione è raffinata, con pareti sottili e argilla ben<br />

depurata priva di inclusi e il colore della decorazione varia dal<br />

rosso al bruno. I motivi dipinti, in considerazione della frammentarietà<br />

dei reperti, sono da ricondurre a linee parallele, e in<br />

due casi al motivo dell’arco decorato con linee verticali, rinvenuto<br />

anche a Salerno e ampiamente attestato a Benevento. I<br />

frammenti salernitani provengono dall’area palaziale<br />

arechiana, e sono stati rinvenuti in strati formatisi tra la fine<br />

dell’VIII secolo e il IX, mentre quelli di Benevento provengono<br />

in misura maggiore da contesti datati tra fine VIinizi<br />

VII e il XII secolo. A tale proposito va precisato che nel<br />

caso di S. Maria non è possibile ricondurre i frammenti né a<br />

corredi funerari né a suppellettili da mensa, in quanto questi,<br />

così come quelli con decorazione incisa, sono stati rinvenuti in<br />

uno strato di terreno di riporto alluvionale (US 9). Recuperati,<br />

dunque, insieme a materiali premedievali e moderni, non sono<br />

nemmeno databili stratigraficamente, pertanto la loro attribuzione<br />

al V secolo, proposta alcuni anni fa (PASTORE 1995), è<br />

metodologicamente errata; essa si basava principalmente sul<br />

confronto tra questi reperti e alcuni manufatti in comune dipinta<br />

incisa, come la brocchetta da Pontecagnano rinvenuta in<br />

una tomba nel 1929, e i rinvenimenti dall’area del S. Giovanni<br />

di Ruoti (PZ), che, ingobbiati a risparmio, furono dalla Pastore<br />

associati alla classe della banda rossa. Si vuole pertanto<br />

qui precisare che quando si parla di “graffita” ci si riferisce<br />

alla tecnica decorativa che, mediante l’uso di una punta o di<br />

una stecca, asporta la decorazione superficiale della banda in-

Tav. 4 – Ceramica ingobbiata<br />

sieme ad una parte dell’argilla, realizzando una voluta bicromia.<br />

Il termine “incisa” è riferito all’uso che vede l’asportazione<br />

dell’argilla non cotta prima della dipintura, sicché il colore<br />

rosso sovrapposto ne riempie i solchi. Pochi frammenti, inoltre,<br />

provenienti sia da S. Maria di Rota e sia da Salerno, mostrano<br />

una decorazione non propriamente incisa, ma piuttosto<br />

realizzata a sgraffio sopra la banda, con uno strumento molto<br />

sottile che scalfisce appena il manufatto, apparentemente dopo<br />

la cottura. Da quanto esposto in precedenza, la datazione dei<br />

frammenti di banda rossa graffita dalla plebs di S. Maria, per<br />

confronto con analoghi materiali stratigraficamente datati, è<br />

da collocare tra il VII e il XII secolo, come quelli con decorazione<br />

incisa; inoltre se in strati di XII secolo la banda rossa<br />

graffita risulta residua protremmo dire che questa tipologia<br />

si colloca tra VII e X-XI secolo, ma in ogni caso non prima,<br />

in relazione all’attestarsi della banda rossa a partire dal VII<br />

130<br />

secolo in poi. Per ceramica a banda, infatti, si deve intendere<br />

un manufatto dove la decorazione, realizzata con ossidi metallici,<br />

è espressione di un preciso intento decorativo, e va distinta<br />

dalla ceramica “dipinta” in rosso a risparmio, in realtà ingobbiata,<br />

con la quale, in presenza di piccoli frammenti, può<br />

essere confusa. I manufatti a banda rossa, inoltre, in considerazione<br />

dell’alta incidenza di forme chiuse su quelle aperte,<br />

paiono realizzati per contenere liquidi (acqua, olio, vino) e forse,<br />

in una prima fase, affiancarono sulla mensa le produzioni ingobbiate<br />

che, al contrario, mostrano una prevalenza di forme<br />

aperte. In particolare per la Campania, in contesti abitativi il<br />

motivo della banda appare su olle, anfore e brocche di medie<br />

dimensioni, più raramente su catini, mentre la presenza di piccoli<br />

contenitori è scarsamente documentata; in aree cimiteriali<br />

la banda rossa è largamente attestata su brocche, boccali, piccole<br />

anfore e fiasche, mentre in ambito cultuale, come nel caso

Tav. 5 – Ceramica a banda rossa (1-4); banda rossa incisa (5-6); banda rossa graffita (7-10).<br />

Tav. 6 – BR incisa dall’area palaziale di S. Pietro a Corte (SA).<br />

131

Tav. 7 – Sarcofago da Poitiers e tegole da Altavilla Silentina.<br />

specifico della chiesa di S. Maria, la ritroviamo sviluppata anche<br />

su forme aperte riferibili a catini, probabilmente utilizzati<br />

per contenere acqua lustrale nell’ambito di attività religiose,<br />

ma anche vino e olio, ampiamenti impiegati in funzioni liturgiche.<br />

Brocche e anfore dello stesso tipo di quelle di S. Maria,<br />

collocabili tra VII e VIII secolo, e bacini databili tra VII e X<br />

secolo, sono stati reperiti, in Campania, negli scavi di Capaccio<br />

Vecchia (MAETZKE 1976, pp. 86-90), San Lorenzo ad<br />

Altavilla Silentina (SA) (IACOE 1984, pp. 99-102; BISOGNO,<br />

GUARINO 1984, pp. 106-124), Santa Restituta a Ischia (GUARI-<br />

NO, MAURO, PEDUTO 1988, pp. 449-460), San Giovanni di Pratola<br />

Serra (AV) (SAPORITO 1992, pp. 198-202), il castello di Salerno<br />

(PASTORE 1993, pp. 113-122), San Pietro a Corte (SA), a<br />

Napoli (ARTHUR 1994, p. 183, tipo 10, fig. 80 e pp. 214-216) e<br />

negli scavi della citata area di Santa Sofia (CARSANA,<br />

SCARPATI 1998, p. 135, figg. 75-86), con evidente funzione funeraria<br />

e liturgica, pratica, del resto, diffusa in molti contesti<br />

dell’Italia meridionale e della Sicilia. Il bordo con orlo maggiormente<br />

ispessito all’esterno e meno all’interno (Ø 44 cm.)<br />

(Tav. 5, n. 5) è confrontabile con uno dei catini di Ischia datato<br />

al VII secolo: la banda scura presente lungo il bordo e sulla<br />

pancia alta, in alcuni punti è gocciolata all’interno. I contenitori<br />

campani in numerosi casi mostrano motivi ad onda, disegnati<br />

e incisi, in altri bande verticali, in altri ancora i decori<br />

ricordano lo svolgersi di un nastro (Tav. 6), in casi più rari<br />

figurano croci, come la brocchetta proveniente da una sepoltura<br />

nel castello di Salerno che reca dipinta sul fondo proprio<br />

una croce (PASTORE 1993, p. 117, fig. 2). Si vuole ancora qui<br />

segnalare come tali decorazioni siano individuabili, in ambito<br />

funerario, sulle tegole di sepoltura di numerosi cimiteri d’area<br />

romano-bizantina, non solo dell’Italia meridionale, ma anche<br />

del Centro e del Nord. In particolare nei siti cimiteriali di<br />

Altavilla Silentina (BISOGNO 1984, pp. 150-151; tav. LV, figg.<br />

5 e 6; tav. LVI), Pratola Serra (SAPORITO 1992, tav. LXVIII), S.<br />

Pietro a Corte (FIORILLO 1999, pp. 23 e 25; fig. 2), Gravina di<br />

Puglia (D’ANGE<strong>LA</strong> 1988, tav. IV, fig. 4), S. Giusto (DE SANTIS<br />

1998), si è notata una cospicua presenza di tegole decorate con<br />

un simbolo simile ad un nodo, impresso dal figulo con le dita<br />

prima della cottura. In un primitivo tentativo di scioglierne il<br />

significato ritenni possibile per questo segno la derivazione<br />

dalla croce copta, originata a sua volta dall’ankh, il simbolo<br />

della vita usato dagli Egizi sulle tavolette funerarie (FIORILLO<br />

1999, p. 23). La presenza di tegole con tali impressioni in nu-<br />

132<br />

Tav. 8 – Decorazioni ad arco e a graticcio su materiali altomedievali.<br />

merosi cimiteri altomedievali di tutta Italia, elimina l’ipotesi di<br />

un simbolo fortuito, orientando verso una consuetudine comune<br />

ben nota e attestata anche fuori del territorio nazionale,<br />

come dimostra la presenza di questo segno su tegole di VII<br />

secolo esposte nella moschea di Cordova in Spagna. Tale uso<br />

indurrebbe anche a considerare possibile la produzione di tegole<br />

funerarie, come sembra indicare l’embrice di circa 75 cm,<br />

utilizzato come piano di deposizione di una sepoltura infantile<br />

bisoma salernitana e che presenta inciso al centro il medesimo<br />

segno. La presenza di tegole segnate con il nodo a Monte Barro<br />

(UBOL<strong>DI</strong> 2001, pp. 193-196, fig. 202), utilizzate per la copertura<br />

di un tetto, potrebbe essere un reimpiego fortuito, oppure<br />

rappresentare la volontà da parte del costruttore di porre a copertura<br />

dell’abitazione tegole con un simbolo apotropaico. Di<br />

fatto, se il motivo ad onda può essere considerato pregno di<br />

significato sia in ambito pagano sia cristiano, il simbolo impresso<br />

con le dita, che su tegole in successione ricorda proprio<br />

lo svolgersi di un nastro, diviene espressione figurativa puntuale<br />

sul coperchio in pietra di uno dei sarcofagi d’età merovingia<br />

conservato nella chiesa di S. Giovanni a Poitiers, che<br />

raffigura due tegole contrapposte a doppio spiovente entrambe<br />

con il segno del nodo. Ritengo che tale consuetudine ancora<br />

una volta ci conduca ad antiche tradizioni bizantine (Tav.<br />

7), alcune di matrice copta. L’Eucologio Barberini (VIII secolo),<br />

ritenuto inizialmente compilato a Costantinopoli, ed in seguito<br />

attribuito all’Italia meridionale, presenta formule che si<br />

collegano a espressioni rituali italo-greche di area egizia (JACOB<br />

1974). Ritornando al motivo a nastro decorato in rosso sui<br />

contenitori dell’Italia meridionale va detto che, in ambito greco,<br />

l’uso del rosso, simbolo della vita, aveva valenza apotropaica.<br />

Le fonti riportano che, nei riti funerari, esisteva l’antica<br />

usanza, legata all’agape, di portare sulla tomba dei propri<br />

defunti uova colorate di rosso (ancora oggi, in Grecia, nel<br />

giorno di Pasqua si usa decorare di rosso le uova). In Grecia,<br />

inoltre, durante le veglie funebri, per mandare via il demonio,<br />

si dipingevano col sangue le guance dei defunti e le vedove,<br />

nella sepoltura del loro congiunto, depositavano fettucce<br />

di tessuto rosso che stracciavano dal proprio vestito per consegnarsi<br />

al lutto (KOIUKOULES 1940, pp. 4-79). Il nastro rosso<br />

lo rintracciamo ancora una volta in ambito funerario bizantino,<br />

adoperato per legare i capelli del defunto, che raffigurano,<br />

ancora oggi, nell’immaginario popolare, la forza della<br />

vita e in area greca erano considerati sede dell’anima, ragione<br />

accettabile per collegare il pettine al corredo funerario. Le<br />

fasce in rosso, dunque, come già indicava Paolo Peduto (PE-<br />

DUTO 1984b, p. 63; ID 1995), venivano eseguite sui manufatti<br />

sia per allontanare la cattiva sorte, intesa come protezione

contro gli spiriti maligni, sia con funzione apotropaica affinchè<br />

il liquido contenuto non si versasse, e quindi non andasse<br />

perso. Sui bacini rinvenuti nei complessi liturgici e sulle<br />

brocchette funerarie è probabile che stesse ad indicare la sacralità<br />

del liquido utilizzato per le funzioni, tra cui anche il<br />

battesimo o l’estrema unzione.<br />

Stella Patitucci già nel 1977 evidenziava il parallelismo<br />

tra la ceramica a bande dell’Italia meridionale e la ceramica<br />

«a decorazione dipinta in rosso opaco con ampie<br />

linee curve, emersa dagli scavi dell’Agorà di Atene»<br />

(ROBINSON 1959) attribuendole un’origine bizantina (PATI-<br />

TUCCI UGGERI 1977, p. 73). Tale ceramica, secondo Whitehouse,<br />

viene soppiantata a partire dal IX secolo da ceramica<br />

a banda sottile, di origine islamica nord africana (WHITE-<br />

HOUSE 1966). Anche Arthur nel 1994 si sofferma sull’argomento,<br />

ritenendo possibile la derivazione della ceramica<br />

dipinta a bande dalla ingobbiata a risparmio (ARTHUR 1994,<br />

pp. 219-220). Allo stato attuale degli studi una linea di continuità<br />

o forse, di contemporaneità tra la ceramica ingobbiata<br />

e la banda rossa è fornita dal boccale in comune dipinta<br />

graffita rinvenuto a Cimitile. Il piccolo contenitore<br />

mostra una decorazione ad archi, realizzata dopo la dipintura,<br />

del tutto simile alle decorazioni presenti sulle bande<br />

rosse graffite (Tav. 8) di S. Maria di Rota, Salerno e in particolare<br />

Benevento (CARSANA, SCARPATI 1998 in particolare<br />

tav. 16 fig. 8), dove un frammento a banda rossa graffita<br />

(Ibidem 1998, n. 135 della fig. 94, p. 166) mostra una decorazione<br />

radiale del tutto simile ad una analoga decorazione<br />

presente su un frammento di ceramica steccata rinvenuto a<br />

Napoli (ARTHUR 1994, fig. 99, tipo 144.2, p. 212).<br />

Da quanto esposto in precedenza, la brocchetta di<br />

Pontecagnano e il boccale di Cimitile, entrambi in comune<br />

dipinta, il frammento di sigillata napoletana e la<br />

ceramica a banda rossa incisa e graffita di S. Maria di<br />

Rota, Salerno e Benevento, e i rinvenimenti di ceramica<br />

a banda sull’intero territorio campano, mostrano, elementi<br />

comuni, riconducibili alle decorazioni, in alcuni casi alla<br />

morfologia e, nel caso specifico di Rota e Salerno anche<br />

agli impasti, che orientano verso una continuità di produzione,<br />

che pone in primo piano il VII secolo. Inoltre è<br />

possibile cogliere una stretta analogia tra decorazioni<br />

graffite e incise correnti su queste ceramiche campane e<br />

quelle ben più famose, realizzate su pettini in osso, su<br />

placchette da cintura (<strong>LA</strong> ROCCA 1998) e su ceramica sia<br />

a stampo che a sgraffio provenienti dai sepolcreti di VI-<br />

VII secolo di area longobarda (Tav. 7) (cfr. in questo stesso<br />

volume M. DE MARCHI). Questi ornati, che paiono così<br />

perpetuarsi sulla ceramica per circa sei secoli (VI-XI sec.),<br />

sono riconducibili sia a piccoli cerchietti impressi a stampo,<br />

sia a incisioni o sgraffiture di graticci, palmette, linee<br />

ondulate e, in particolare, all’arco decorato con linee verticali<br />

che, ancora a Benevento, rintracciamo anche impresso<br />

a stampo su una lucerna, associato al motivo del quadrupede<br />

(CARSANA, SCARPATI 1998, fig. 67, n. 10, p. 123).<br />

La presenza di queste ceramiche nei siti dei Longobardi<br />

e i motivi raffigurati, vicini alla loro tradizione, ma usati anche<br />

in associazione con alcuni decori della sigillata africana,<br />

consentono di ipotizzare per questi contenitori una specifica<br />

committenza, che parrebbe così attestarsi già a partire dal<br />

VI-VIII secolo e fondere insieme due culture, quella bizantina<br />

e quella longobarda. Inizialmente utilizzate su ceramica<br />

liturgica e funeraria (VI-VII secolo), come sembrano orientare<br />

i rinvenimenti di Cimitile e Pontecagnano, queste decorazioni<br />

dall’VIII secolo in poi continuano ad essere realizzate,<br />

probabilmente su ceramica liturgica e da mensa, assicurando<br />

alla banda rossa incisa e graffita, altri quattro secoli di<br />

produzione. Col tramontare della pratica funeraria relativa<br />

all’uso del corredo, la persistenza dei motivi decorativi di<br />

stampo, per così dire, neolongobardo su ceramiche fini da<br />

mensa, suggerisce la volontà di un popolo che, proprio<br />

nell’VIII secolo, avverte la necessità di ricollegarsi alle proprie<br />

origini attingendo addirittura ai propri antichi decori.<br />

133<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

ALFANO L. 1992, Ceramica tardoantica e altomedievale, in P. PE-<br />

DUTO (a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e<br />

storia nel ducato longobardo di Benevento, Salerno, pp. 167-<br />

196.<br />

ARTHUR P. (a cura di) 1994, Ceramica comune tardo-antica e altomedievale,<br />

in Il complesso archeologico di Carminiello ai<br />

Mannesi, Napoli (scavi 1983-84), Galatina (LE), pp. 181-220-<br />

258.<br />

BARELLO F., CARDOSA M. 1991, Casignana Palazzi, in La Calabre<br />

de la fin de l’antiquité au Moyen Âge, Actes de la Table ronde,<br />

(Rome 1er-2 décembre 1989), «MEFRM», 103-2, pp. 669-687.<br />

BISOGNO G. 1984, Tegole e mattoni, in P. PEDUTO (a cura di), Villaggi<br />

fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La chiesa e la<br />

necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno, pp. 149-<br />

156.<br />

BISOGNO D., GUARINO V. 1984, La ceramica, in P. PEDUTO (a cura di),<br />

Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La chiesa<br />

e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />

pp. 103-124.<br />

CARAN<strong>DI</strong>NI A., RICCI A. (a cura di) 1985, Settefinestre. Una villa<br />

schiavistica nell’Etruria romana. La villa e i suoi reperti, III,<br />

Modena.<br />

CARSANA V. 1994, Ceramica da cucina tardoantica e altomedievale,<br />

in P. ARTHUR (a cura di), Il complesso archeologico, cit.,<br />

pp. 221-258.<br />

CARSANA V. 1998, Catalogo. Forme aperte, in V. CARSANA, C.<br />

SCARPATI, Ceramica dipinta a bande larghe, in A. LUPIA (a<br />

cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento.<br />

Lo scavo del Museo del Sannio, Napoli, pp. 138-154.<br />

CARSANA V., SCARPATI C. 1998, La ceramica dipinta e graffita, in<br />

A. LUPIA (a cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a<br />

Benevento. Lo scavo del Museo del Sannio, pp. 164-167.<br />

C.D.C. = Codex Diplomaticus Cavensis, vol. I, p. 6.<br />

D’AGOSTINO M., MARAZZI F. 1985, Notizia preliminare sullo studio<br />

dei materiali tardo-antichi di Lacco Ameno, «Archeologia<br />

Medievale», XII, Firenze, fig. 2 tipo 1-2, p. 720.<br />

D’ANGE<strong>LA</strong> C. (a cura di) 1988, Gli scavi del 1953 nel Piano di<br />

Carpino (FG). Le terme e la necropoli altomedievale della<br />

villa di Avicenna, Taranto.<br />

DE SANTIS P. 1998, Le sepolture, in G. VOLPE (a cura di), S. Giusto.<br />

La villa, le ecclesie, Bari, pp. 203-220.<br />

<strong>DI</strong> COSMO L. 1993, La ceramica dipinta a bande rosse della Campania,<br />

in A.U.T., 12, Milano, pp. 149-168.<br />

<strong>DI</strong> MEO 1796, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli e<br />

della mezzana età, Napoli, II.<br />

EBANISTA 1998, La ceramica del castello di Montella (AV), Tesi di<br />

Dottorato in Archeologia medievale.<br />

EBANISTA C. 2001, Il complesso basilicale, in C. EBANISTA,<br />

F. FUSARO, Cimitile. Guida al complesso basilicale e alla città,<br />

Cimitile, pp. 19-88.<br />

FIORILLO R. 1999, Sepolture e società nella Salerno medievale: il<br />

caso di S. Pietro a Corte, «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali»,<br />

XIV, 1998, Napoli, pp. 20-35.<br />

FREED J. 1983, Pottery from the late middens at San Giovanni, in<br />

M. GUALTIERI, M. SALVATORE, A. SMALL (a cura di), Lo scavo<br />

di S. Giovanni di Ruoti e il periodo tardo antico in Basilicata,<br />

Atti della Tavola Rotonda (Roma, 4 luglio 1981), Bari,<br />

pp. 91-103.<br />

GUARINO V., MAURO D., PEDUTO P. 1988, Un tentativo di recupero<br />

di una stratigrafia e materiali vari da collezione: il caso del<br />

complesso ecclesiastico di S. Restituta a Lacco Ameno di<br />

Ischia, «Archeologia Medievale», XV, Firenze, pp. 439-469.<br />

HAYES J.W. 1972, Late roman pottery, London.<br />

IACOE A. 1984 = IACOE, I corredi tombali, in P. PEDUTO (a cura di),<br />

Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La<br />

chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />

pp. 97-102.<br />

IANNELLI M.A. 1984a, Quadrato CC19, in Caputaquis Medievale<br />

II, Salerno, pp. 119-139.<br />

IANNELLI M.A. 1984b, Quadrato FFF19, in Caputaquis Medievale<br />

II, Salerno, pp. 163-191.<br />

JACOB A. 1974, L’evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria<br />

e Sicilia dall’VIII al XIV secolo, con particolare riguardo<br />

ai riti eucaristici, in Calabria bizantina. Vita religiosa e<br />

strutture amministrative, Atti del I e II incontro di Studi Bizantini,<br />

Reggio Calabria, pp. 47-69.

KOIUKOULES 1940 = RF. KOIUKOULES, Buzantin ~ wn nekrik¦ eqima,<br />

EHBS 16 1940, pp. 4-79.<br />

<strong>LA</strong> ROCCA C. 1989, Catalogo, in D. MODONESI, C. <strong>LA</strong> ROCCA (a<br />

cura di), Materiali di età longobarda nel Veronese, Verona,<br />

pp. 125-128 e p. 139.<br />

MAETZKE G. 1976, La ceramica, in P. DELOGU et al., Caputaquis<br />

Medievale I, Salerno, pp. 85-97.<br />

PASTORE I. 1993, La ceramica a bande rosse del castello di Salerno,<br />

«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali», IX, Napoli,<br />

pp. 113-122.<br />

PASTORE I. 1994, Una brocchetta altomedievale da Pontecagnano,<br />

«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali», X, Napoli,<br />

pp. 53-55.<br />

PASTORE I. 1995, La ceramica medievale del castello e dell’area<br />

urbana di Salerno, in E. DE MINICIS (a cura di), Le ceramiche<br />

di Roma e del Lazio in età medievale e moderna, 2, Roma,<br />

pp. 252-264.<br />

PATITUCCI S. 1977, La ceramica medievale pugliese alla luce degli<br />

scavi di Mesagne, Mesagne.<br />

PEDUTO P. 1984a, Torri e castelli longobardi in Italia meridionale:<br />

una nuova proposta, in R. COMBA, A. SETTIA (a cura di),<br />

Castelli. Storia e Archeologia, Torino, pp. 391-399.<br />

PEDUTO P. 1984b, Lo scavo della Plebs, in P. PEDUTO (a cura di),<br />

Villaggi fluviali nella Pianura Pestana del secolo VII. La<br />

chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, Salerno,<br />

pp. 29-78.<br />

PEDUTO P. 1988, Dalla città di Rota al castello dei Sanseverino:<br />

un progetto di scavo territoriale, «Rassegna Storica Salernitana»,<br />

n.s. V 1, pp. 155-160.<br />

134<br />

PEDUTO P. 1992, Le scoperte di Pratola Serra e l’evoluzione dei<br />

Longobardi in Campania, in P. PEDUTO (a cura di), S. Giovanni<br />

di Pratola Serra. Archeologia e storia nel ducato longobardo<br />

di Benevento, Salerno, pp. 11-50.<br />

PEDUTO P. 1994, La Campania, in R. FRANCOVICH, G. NOYÉ (a cura<br />

di), La storia dell’alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla<br />

luce dell’archeologia, Firenze, pp. 279, 287.<br />

PEDUTO P. 1995, Caronte. Un obolo per l’aldilà, «La parola del<br />

passato», L (1995), III-IV, pp. 311-318.<br />

RILEY J.A. 1981, The pottery from Cisterns 1977.1, 1977.2, 1977.3,<br />

in Excavation at Chartage 1977 conducted by University of<br />

Michigan VI, Tunis.<br />

ROBINSON H.S. 1959, The Atenian Agora V. Pottery of the roman<br />

period: cronology, Princeton.<br />

ROMA G. 2001, La necropoli di Calandrino, in G. ROMA (a cura di)<br />

Necropoli e insediamenti forticati nella Calabria Settentrionale,<br />

I, Le necropoli altomedievali, Modugno (BA), pp. 11-24.<br />

SAPORITO P. 1992, Ceramica dipinta e lisciata a stecca, in P. PEDUTO<br />

(a cura di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia<br />

nel ducato longobardo di Benevento, Salerno, pp. 197-230.<br />

SCARPATI C. 1998, La ceramica comune ingubbiata, in A. LUPIA<br />

(a cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento.<br />

Lo scavo del Museo del Sannio, Napoli, pp. 126-134.<br />

UBOL<strong>DI</strong> M. 2001, Prodotti laterizi, in G.P. BROGIOLO, L. CASTEL-<br />

LETTI (a cura di), Archeologia a Monte Barro. II – Gli scavi<br />

1990-97 e le ricerche al S. Martino di Lecco, Lecco, pp. 193-<br />

196, fig. 202.<br />

WHITEHOUSE D. 1966, Medieval painted pottery in south and central<br />

Italy, «Medieval Archeology», 10, pp. 30-44.