Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012

Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012

Bani-Univ.Mi-Bicocca_Relazione_Monitoraggio Avifauna 2012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

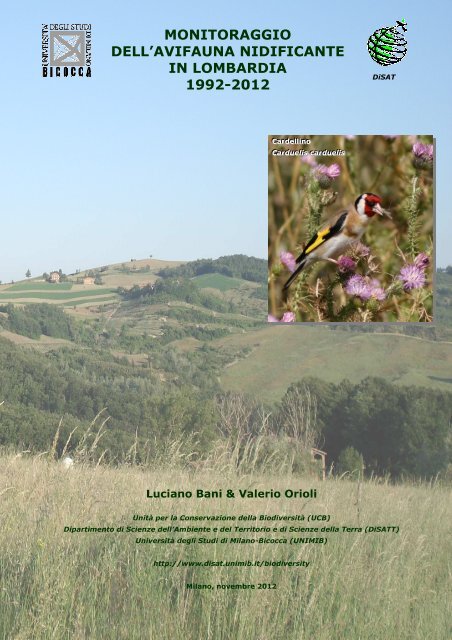

MONITORAGGIO<br />

DELL’AVIFAUNA NIDIFICANTE<br />

IN LOMBARDIA<br />

1992-<strong>2012</strong><br />

Luciano <strong>Bani</strong> & Valerio Orioli<br />

Unità per la Conservazione della Biodiversità (UCB)<br />

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DiSATT)<br />

<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong> (UNIMIB)<br />

http://www.disat.unimib.it/biodiversity<br />

<strong>Mi</strong>lano, novembre <strong>2012</strong><br />

CCaarrddeel ll li innoo<br />

CCaarrdduueel li iss<br />

ccaarrdduueel li iss<br />

DiSAT

MONITORAGGIO<br />

DELL’AVIFAUNA NIDIFICANTE<br />

IN LOMBARDIA<br />

1992-<strong>2012</strong><br />

Responsabile scientifico<br />

della ricerca: Dott. Luciano <strong>Bani</strong><br />

Unità per la Conservazione della Biodiversità<br />

http://www.disat.unimib.it/biodiversity/<br />

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio<br />

e di Scienze della Terra<br />

<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong><br />

Piazza della Scienza 1, <strong>2012</strong>6, <strong>Mi</strong>lano<br />

Tel. 02.6448.2936 / .2944 / .2918<br />

Fax. 02.6448.2994<br />

e-mail: luciano.bani@unimib.it<br />

<strong>Mi</strong>lano, novembre <strong>2012</strong>

Convenzione tra ERSAF e <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong> per l'attuazione del<br />

progetto:<br />

“<strong>Monitoraggio</strong> dell’avifauna nidificante in Lombardia, 1992-<strong>2012</strong>”,<br />

per conto di Regione Lombardia,<br />

Unità Organizzativa Multifunzionalità e Sostenibilità del Territorio<br />

Direzione Generale Agricoltura, Regione Lombardia<br />

Ente committente: ERSAF<br />

Struttura Valorizzazione della Biodiversità e<br />

Servizi al Sistema Agroforestale<br />

Dirigente responsabile<br />

per l’ente committente: Dott. Paolo Nastasio<br />

Ente di ricerca affidatario: <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong><br />

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio<br />

e di Scienze della Terra<br />

Responsabile scientifico della ricerca<br />

per l’ente affidatario: Dott. Luciano <strong>Bani</strong><br />

Rilevamenti faunistici e ambientali: Luciano <strong>Bani</strong><br />

Matteo Bonetti<br />

Lucio Bordignon<br />

Monica Carabella<br />

Alberto Forelli<br />

Valerio Orioli

INDICE<br />

INTRODUZIONE 6<br />

MATERIALI E METODI<br />

Dati faunistici<br />

Progetti di censimento dell’avifauna nidificante in Lombardia 8<br />

Il piano di campionamento del monitoraggio dell’avifauna nidificante in Lombardia 8<br />

Tecnica di rilevamento 11<br />

Dati ambientali 12<br />

Analisi statistica 14<br />

RISULTATI 18<br />

DISCUSSIONE 36<br />

SVILUPPI FUTURI 42<br />

BIBLIOGRAFIA 44<br />

APPENDICE 48<br />

Poiana Buteo buteo 49<br />

Gheppio Falco tinnunculus 49<br />

Quaglia Coturnix coturnix 50<br />

Fagiano Phasianus colchicus 50<br />

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 51<br />

Colombaccio Columba palumbus 51<br />

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 52<br />

Tortora Streptopelia turtur 42<br />

Cuculo Cuculus canorus 53<br />

Rondone Apus apus 53<br />

Torcicollo Jynx torquilla 54<br />

Picchio verde Picus viridis 54<br />

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 45<br />

Allodola Alauda arvensis 55<br />

Rondine Hirundo rustica 56<br />

Balestruccio Delichon urbicum 56<br />

Prispolone Anthus trivialis 57<br />

Spioncello montano Anthus spinoletta 57<br />

Cutrettola Motacilla flava 58<br />

Ballerina gialla Motacilla cinerea 58<br />

Ballerina bianca Motacilla alba 59<br />

Scricciolo Troglodytes troglodytes 59<br />

Passera scopaiola Prunella modularis 60<br />

Pettirosso Erithacus rubecula 60<br />

Usignolo Luscinia megarhynchos 61<br />

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 61<br />

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 62<br />

Saltimpalo Saxicola torquata 62<br />

Culbianco Oenanthe oenanthe 63<br />

Merlo Turdus merula 63<br />

Tordo bottaccio Turdus philomelos 64<br />

Usignolo di fiume Cettia cetti 64<br />

Canapino Hippolais polyglotta 65<br />

Capinera Sylvia atricapilla 65<br />

Luì bianco Phylloscopus bonelli 66<br />

Luì piccolo Phylloscopus collybita 66<br />

Regolo Regulus regulus 67<br />

Fiorrancino Regulus ignicapilla 67<br />

Pigliamosche Muscicapa striata 68<br />

Codibugnolo Aegithalos caudatus 68<br />

Cincia bigia Poecile palustris 69<br />

Cincia bigia alpestre Poecile montana 69<br />

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 70<br />

Cincia mora Periparus ater 70<br />

Cinciarella Cyanistes caeruleus 71<br />

Cinciallegra Parus major 71<br />

Picchio muratore Sitta europaea 72<br />

Rigogolo Oriolus oriolus 72<br />

Averla piccola Lanius collurio 73<br />

Ghiandaia Garrulus glandarius 73<br />

Gazza Pica pica 74<br />

Cornacchia grigia Corvus cornix 74<br />

Storno Sturnus vulgaris 75<br />

Passero d’Italia Passer italiae 75<br />

Passero mattugio Passer montanus 76<br />

Fringuello Fringilla coelebs 76<br />

Verzellino Serinus serinus 77<br />

Verdone Carduelis chloris 77<br />

Cardellino Carduelis carduelis 78<br />

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 78

6<br />

INTRODUZIONE<br />

La Lombardia è stata la prima regione italiana ad avviare uno studio<br />

quantitativo dell’avifauna su ampia scala. Nel 1986 infatti la DG<br />

Agricoltura, in collaborazione con l’<strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano, vara il<br />

progetto Atlante degli Uccelli svernanti in Lombardia (Fornasari et al.<br />

1992): si tratta del primo atlante quantitativo italiano in Italia che riporta<br />

la distribuzione e l’abbondanza dell’avifauna, secondo una maglia<br />

identificata dalle Tavolette IGM in scala 1:25.000 (circa 100 km 2 di<br />

estensione), per un intero territorio regionale. Tale lavoro segna la<br />

transizione dagli atlanti qualitativi, indicanti la semplicemente la<br />

presenza, certa, probabile o possibile, agli atlanti quantitativi. Dopo tale<br />

esperienza, nel 1992, la DG Agricoltura della Regione Lombardia<br />

riconosce l’utilità di un analogo studio quantitativo dell’avifauna sul<br />

territorio regionale durante la stagione di nidificazione, promuovendo<br />

l’avvio di un monitoraggio a lungo termine delle popolazioni nidificanti sul<br />

territorio regionale.<br />

Il Progetto (Fornasari et al. 1998), iniziato nel 1992, nonostante alcune<br />

interruzioni nei primi anni di esecuzione, rappresenta oggi il programma<br />

di monitoraggio dell’avifauna nidificante su ampia scala più longevo a<br />

scala nazionale e, per la vastità e la diversità ambientale del territorio<br />

indagato, è in grado di fornire una valutazione approfondita ed esauriente<br />

delle dinamiche di popolazione delle diverse specie di uccelli che si<br />

riproducono sul versante meridionale delle Alpi e nella Pianura Padana.<br />

Oggi il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia, U.O.<br />

Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, Direzione Generale<br />

Agricoltura. La serie storica di dati georeferenziati è attualmente<br />

archiviata nella banca dati faunistica regionale e costituisce un patrimonio<br />

di grandissimo valore per l’utilizzo che può esserne fatto nell’ambito di<br />

studi con finalità prevalentemente gestionali e applicative (Massa et al.<br />

2003; Vigorita & Cucé 2008; <strong>Bani</strong> et al. 2009a; Massimino et al. 2010;<br />

<strong>Bani</strong> et al. 2009b; Ambrosini et al. 2011a; Massimino et al. submitt.)<br />

piuttosto che di interesse principalmente scientifico (<strong>Bani</strong> et al. 2002;<br />

<strong>Bani</strong> et al. 2006; Massimino et al. 2008; Ambrosini et al. 2011b).<br />

Una prima importante informazione che emerge dalla loro analisi è<br />

l’andamento demografico delle popolazioni regionali delle specie di uccelli<br />

nidificanti. Tale informazione è la base indispensabile per predisporre<br />

ricerche specifiche in grado di analizzare criticamente i processi in corso;

infatti, la conoscenza dei fattori che determinano delle dinamiche di<br />

popolazione permette di adottare adeguate azione finalizzate alla<br />

conservazione e gestione dell’avifauna.<br />

È evidente che queste finalità possono essere raggiunte tanto più<br />

efficientemente quanto più le informazioni sono raccolte con accuratezza<br />

e con costanza nel tempo grazie ai programmi di monitoraggio, ossia<br />

schemi di censimento nel corso dei quali i dati sono raccolti regolarmente<br />

nel tempo, con una metodologia standardizzata e per mezzo di un<br />

appropriato piano di campionamento. Ciò è quello che la DG Agricoltura<br />

della Regione Lombardia – U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e<br />

Montano e l’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle<br />

Foreste) si propongono di sostenere nell’ambito dei loro Programmi di<br />

Ricerca.<br />

L’urgenza di adottare misure di gestione e conservazione per particolari<br />

specie o di pianificare una gestione territoriale ecologicamente sostenibile<br />

si scontra spesso sia con i tempi tecnici necessari per l’ottenimento di<br />

informazioni sui possibili scenari di evoluzione demografica, sia con<br />

l’impossibilità di recuperare dati pregressi utilizzabili per una corretta<br />

valutazione dell’andamento demografico in corso.<br />

In questa, ricerca al fine di valutare le dinamiche di popolazione, sono<br />

stati utilizzati i dati raccolti nel corso del programma di monitoraggio<br />

(1992, 1995-1996, 2000-<strong>2012</strong>). Le lacune temporali dovute alla<br />

mancanza di continuità del programma di monitoraggio sono state<br />

colmate integrando i dati del monitoraggio con altri provenienti da<br />

progetti con finalità differenti. Ciò comporta una disomogeneità del<br />

campione e rende i dati non direttamente confrontabili.<br />

Per tali motivi la nostra Unità di ricerca (Unità per la Conservazione della<br />

Biodiversità del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di<br />

Scienze della Terra – <strong>Univ</strong>ersità degli Studi di <strong>Mi</strong>lano-<strong>Bicocca</strong>) ha messo a<br />

punto una metodologia in grado di utilizzare le informazioni raccolte,<br />

ancorché non standardizzate, ossia raccolte con piani di campionamento<br />

differenti (Massimino et al. 2008; <strong>Bani</strong> et al. 2009a). La metodologia<br />

permette l’utilizzo di dati raccolti con la stessa tecnica di rilevamento<br />

nell’ambito di diversi progetti, ciascuno con un proprio schema di<br />

campionamento, superando la disomogeneità del campione e fornendo un<br />

indice di popolazione annuale oggettivo (surrogato da una statistica<br />

specifica) che può essere confrontato nel tempo e dal quale si può<br />

evincere l’andamento demografico delle popolazioni.<br />

Lo scopo di questa ricerca è stato quindi la stima delle popolazioni di 60<br />

specie comuni di uccelli nidificanti in Lombardia ed i loro andamenti<br />

demografici tra il 1992 ed il <strong>2012</strong>.<br />

7

Dati faunistici<br />

8<br />

MATERIALI E METODI<br />

Progetti di censimento dell’avifauna nidificante in Lombardia<br />

Il database faunistico utilizzato nella presente ricerca comprende dati<br />

sull’avifauna nidificante in Lombardia raccolti dal 1992 al <strong>2012</strong> in progetti<br />

con differenti piani di campionamento. Non ci sono tuttavia dati<br />

disponibili per gli anni 1993 e 1994, mentre i dati, pur non numerosi,<br />

raccolti nel 1997 e 1998 dall’Unità per la Conservazione della Biodiversità<br />

del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze<br />

della Terra hanno permesso comunque di valutare l’entità delle<br />

popolazioni di uccelli in questi anni per la maggior parte delle specie<br />

studiate (tabella 1).<br />

Il piano di campionamento del monitoraggio dell’avifauna nidificante in<br />

Lombardia.<br />

Il monitoraggio dell’avifauna nidificante in Lombardia, da quando è stato<br />

ripreso nel 2005 in forma standardizzata, ha previsto un campionamento<br />

di tipo stratificato, con una preliminare suddivisione del territorio<br />

regionale in insiemi omogenei (unità di campionamento primarie) di<br />

Tavolette IGMI (unità di campionamento secondarie) sulla base della loro<br />

composizione ambientale (uso del suolo DUSAF 2.0). In ogni unità<br />

primaria è effettuata ogni anno una selezione di unità secondarie, in<br />

modo tale da raccogliere un campione rappresentativo di punti di ascolto<br />

(unità di rilevamento).<br />

Per ogni anno di esecuzione del programma di monitoraggio si prevede la<br />

selezione di 30 unità di campionamento secondarie delle 284 in cui è<br />

idealmente suddivisa la regione, corrispondenti ad altrettante Tavolette<br />

IGMI. Le 30 unità individuate sono scelte in modo proporzionale<br />

all’estensione delle unità di campionamento primarie (aree omogenee) e,<br />

di anno in anno, sono selezionate 30 differenti unità di campionamento<br />

secondarie (figura 1). In questo modo, raccogliendo annualmente un<br />

campione rappresentativo del territorio regionale, si privilegiano gli<br />

aspetti legati al monitoraggio delle popolazioni di uccelli nidificanti<br />

nell’intera area di studio.

Nome del progetto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> Totale<br />

Progetto pilota per il<br />

monitoraggio a<br />

lungo termine<br />

<strong>Monitoraggio</strong> a<br />

lungo termine<br />

387 - - - - - - - - - - - - - - - - 387<br />

- - - 295 284 - - - - - - - - 468 438 731 708 762 753 818 782 6.039<br />

Progetto foreste - - - 105 187 - - 1.115 625 219 123 67 18 - - - - 2.459<br />

Progetto bassa<br />

pianura<br />

Progetto alta<br />

pianura<br />

Database faunistico<br />

regionale<br />

- - - 195 240 - - - 297 348 44 - - - - - - 1.124<br />

- - - - - 149 258 - - - - - - - - - - 407<br />

- - - - - - - - 581 464 387 551 437 564 - - - 2.984<br />

Progetto Greenways - - - - - - - - - - 86 61 - - - - - 147<br />

Totale 387 - - 595 711 149 258 1.115 1.503 1.031 640 679 455 1.032 438 731 708 762 753 818 782 13.547<br />

Tabella 1. Dati utilizzati per la stima degli indici di popolazione annuali.

Inoltre, dal 2007 per un periodo di almeno 5-6 anni, è prevista<br />

l’esecuzione di rilevamenti in altre 22 unità di campionamento<br />

secondarie, che rimarranno fisse, e utilizzate per verificare la<br />

rappresentatività dei dati raccolti nelle altre 30 unità di campionamento<br />

secondarie che di anno in anno saranno diverse.<br />

Complessivamente si prevede l’esecuzione di circa 400-450 rilevamenti<br />

nelle 30 unità di campionamento secondarie che di anno in anno saranno<br />

sostituite da altre, e di circa 300-350 rilevamenti nelle 22 unità di<br />

campionamento secondarie fisse.<br />

Il mantenimento di uno sforzo di campionamento costante nel tempo<br />

permetterà la copertura completa del territorio regionale in 10 anni.<br />

Figura 1. Suddivisione della Lombardia in 7 aree omogenee (unità di campionamento<br />

primarie) sulla base della composizione ambientale, secondo la classificazione DUSAF,<br />

delle tavolette IGMI 1:25.000 (unità di campionamento secondarie). In blu le unità<br />

secondarie di campionamento mantenute fisse (tra parentesi il numero di tavolette, con<br />

presenza importante di territorio regionale, in ciascuna area omogenea. Nell’Alta pianura e nei Boschi<br />

di latifoglie sono compresi anche porzioni di territorio appenninico con caratteristiche ambientali<br />

simili a quelle prealpine).<br />

1) viola: Alpi (21) 5)<br />

arancione: Pianura urbana (23)<br />

2) grigio: Boschi di conifere (41) 6) senape: Pianura seminativa (91)<br />

3) verde: Boschi di latifoglie (52) 7) rosa: Pianura risicola (23)<br />

4) azzurro: Alta pianura (31)<br />

10

Tecnica di rilevamento<br />

Tutti i dati faunistici sono stati raccolti usando la tecnica dei punti di<br />

ascolto a distanza illimitata della durata di 10 minuti. I rilevamenti sono<br />

stati eseguiti dal 10 maggio al 20 giugno di ogni anno, al fine di evitare il<br />

principale flusso migratorio primaverile (e quindi il conteggio degli<br />

individui di passo) e nel contempo di concentrare i rilevamenti all’interno<br />

del periodo in cui si ha la massima attività canora territoriale degli<br />

individui (e quindi la maggiore probabilità di rilevarli). L’orario di<br />

rilevamento va dall’alba alle 11 (ora solare) in tutti i giorni senza pioggia,<br />

nebbia o forte vento (Blondel et al. 1981; Fornasari et al. 1998). Questa<br />

tecnica fornisce un valore di abbondanza relativa (Blondel et al. 1970;<br />

Bibby et al. 2000). Tutti i conteggi sono espressi in numero di coppie,<br />

calcolate secondo il metodo descritto da Blondel et al. (1981). La minima<br />

distanza tra due punti è stata fissata in 0,5 km.<br />

La tecnica dei punti d’ascolto permette di raccogliere dati utili su gran<br />

parte dell’avifauna presente sul territorio, in particolare sugli uccelli<br />

appartenenti agli ordini Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes,<br />

Coraciiformes, Piciformes e Passeriformes, tra i quali vi sono molte delle<br />

specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, così come<br />

individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. La tecnica può<br />

essere efficacemente usata anche per censire alcune tre le specie più<br />

comuni di Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes e Gruiformes, quali<br />

la poiana Buteo buteo, il gheppio Falco tinnunculus, la quaglia Coturnix<br />

coturnix, il fagiano Phasianus colchicus e la gallinella d’acqua Gallinula<br />

chloropus.<br />

La tecnica è particolarmente idonea per i rilevamenti all’interno di ambiti<br />

ad elevata eterogeneità ambientale, poiché la raccolta di informazioni<br />

puntiformi relative a un determinato intorno ambientale consente di<br />

stabilire precisi legami quali-quantitativi tra avifauna e ambiente fisico,<br />

pur riducendo al minimo i tempi di rilevamento e, quindi, massimizzando<br />

l’efficienza della raccolta dati (all’aumento della numerosità di unità<br />

campionare, cioè i punti di ascolto, corrisponde un aumento della<br />

rappresentatività del dato raccolto). Altri metodi di rilevamento, per<br />

contro, sono poco indicati per uno studio come il presente. Il mappaggio,<br />

infatti, è una tecnica che prevede l’identificazione di tutti i territori<br />

individuali presenti all’interno dell’area di studio per ciascuna specie<br />

presente. Da un lato si tratta di una tecnica che, rispetto ai punti<br />

d’ascolto, permette di definire ancora meglio i legami tra avifauna e<br />

ambiente; tuttavia la notevole quantità di tempo che essa richiede (sono<br />

necessarie più visite all’interno di ogni singola stagione riproduttiva) ne<br />

sconsiglia l’utilizzo per aree di studio medie e grandi. Anche i transetti<br />

lineari, che consistono, come i punti di ascolto, nel conteggio di tutti gli<br />

individui appartenenti alle diverse specie identificate a vista oppure<br />

11

ascoltate in canto, ma lungo percorsi predefiniti, anziché in stazioni fisse,<br />

non appaiono particolarmente indicati. La tecnica del transetto, infatti,<br />

pur possedendo un buon rendimento di raccolta dati su vaste aree di<br />

studio, non consente di stabilire precisi legami tra avifauna e ambiente se<br />

non all’interno di ambiti di studio particolarmente omogenei dal punto di<br />

vista ambientale.<br />

Tutti i punti d’ascolto sono stati georeferenziati (UTM 32N, datum ED50).<br />

Ciò ci ha permesso di legare i dati faunistici con quelli ambientali relativi<br />

all’uso del suolo e alla geografia e topologia del territorio.<br />

Dati ambientali<br />

I dati relativi all’uso del suolo derivano dalla carta di Destinazione d’Uso<br />

dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF 2.0, ERSAF 2010), dalla Carta dei<br />

Tipi Forestali (ERSAF 2006), entrambe realizzate dall’Ente Regionale per i<br />

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, e dalla cartografia CORINE Land<br />

Cover 2000 (EEA 2004). Si è inoltre utilizzato il Modello Digitale del<br />

Terreno (Regione Lombardia 2003).<br />

Dalle cartografie tematiche sono state estratte le variabili relative agli usi<br />

del suolo e ai tipi forestali riportate in tabella 2. Inoltre, la carta DUSAF è<br />

stata utilizzata anche per l’elaborazione di indici paesaggistici che<br />

descrivono la connettività, la contiguità e la forma delle parcelle costituite<br />

dalle tre principali classi di uso del suolo: ambienti urbani (U), aperti (A)<br />

e forestali (B).<br />

Una breve descrizione degli indici utilizzati è riportata in tabella 3. È stato<br />

inoltre utilizzato lo strato relativo alla distribuzione dei filari realizzato con<br />

il progetto DUSAF. Infine, dal Modello Digitale del Terreno sono state<br />

invece ricavate le variabili topografiche che descrivono la quota,<br />

l’esposizione e la pendenza dei versanti.<br />

12

Descrizione della variabile<br />

• Tessuto urbano continuo<br />

• Tessuto urbano discontinuo<br />

• Zone verdi urbane<br />

• Seminativi<br />

• Risaie<br />

• Colture permanenti<br />

• Arboricoltura da legno<br />

• Prati stabili<br />

• Zone agricole eterogenee<br />

• Aree a pascolo naturale e<br />

praterie<br />

• Brughiere e cespuglieti<br />

• Rocce nude, rupi e affioramenti<br />

• Aree con vegetazione rada<br />

• Zone umide interne<br />

• Greti<br />

Tabella 2. Elenco delle variabili di uso del suolo e dei tipi forestali e relativa fonte<br />

cartografica.<br />

Indici paesaggistici Descrizione delle misure espresse dagli indici<br />

MPI (Modified Proximity Index)<br />

<strong>Bani</strong> et al. 2006.<br />

Cartografia<br />

di origine<br />

CORINE<br />

DUSAF<br />

Descrizione della variabile<br />

• Abieteti<br />

• Aceri-frassineti ed acereti<br />

• Alneti<br />

• Betuleti e corileti<br />

• Castagneti<br />

• Faggete<br />

• Formazioni antropogene<br />

(robinieti e rimboschimenti a<br />

latifoglie)<br />

• Formazioni particolari<br />

(pioppeti naturali, saliceti,<br />

formazioni di maggiociondolo<br />

o sorbo)<br />

• Formazioni preforestali<br />

• Lariceti e larici-cembrete<br />

• Mughete<br />

• Orno-ostrieti<br />

• Peccete<br />

• Piceo-faggete<br />

• Pinete di pino silvestre<br />

• Querceti<br />

• Querco-carpineti e carpineti<br />

• Rimboschimenti di conifere<br />

• Formazioni preforestali miste<br />

<strong>Mi</strong>sura di connessione tra parcelle della stessa classe principale<br />

di uso del suolo in relazione alla loro superficie e vicinanza.<br />

CONTIG (Contiguity Index) <strong>Mi</strong>sura di continuità tra parcelle della stessa classe principale di<br />

uso del suolo espressa da un indice di adiacenza in relazione<br />

alla superficie occupata.<br />

FRAC (Fractal Index) <strong>Mi</strong>sura della complessità della forma di una parcella espressa<br />

come dimensione frattale, in relazione al rapporto tra<br />

perimetro ed area.<br />

Tabella 3. Elenco degli indici calcolati a scala di paesaggio e loro descrizione.<br />

Cartografia di<br />

origine<br />

Carta dei Tipi<br />

Forestali<br />

13

Analisi statistica<br />

Il numero e le specie di uccelli presenti in ogni unità campionaria (punto<br />

di ascolto) sono fortemente influenzati dalle sue caratteristiche<br />

ambientali. Per stimare gli andamenti delle popolazioni non è quindi<br />

possibile comparare direttamente il numero di coppie rilevate in ogni<br />

anno in quei casi, come il nostro, in cui lo sforzo di campionamento non è<br />

omogeneo per tutti gli ambienti. Pertanto abbiamo pesato il numero di<br />

coppie contate in ciascuna unità di campionamento per l’idoneità<br />

ambientale stimata nello stesso punto, per ciascuna delle 60 specie<br />

considerate, mediante un modello lineare generalizzato (GLM,<br />

Generalized Linear Model).<br />

I GLM sono stati introdotti da Nelder & Wedderburn (1972) e poi<br />

sviluppati da McCullagh & Nelder (1989) per superare la limitazione dei<br />

modelli di regressione lineare che presuppongono una distribuzione<br />

normale dei residui. Un GLM, come i modelli di regressione lineare, mette<br />

in relazione i predittori, cioè le variabili indipendenti (che possono essere<br />

anche interazioni tra le stesse), con una risposta, cioè la variabile<br />

dipendente. A differenza della regressione lineare, però, i predittori sono<br />

legati alla risposta mediante una funzione legame (link function). Un GLM<br />

si esprime quindi come:<br />

14<br />

g(E(Y)) = β0 + Σ βiXi<br />

dove g è la link function, E(Y) è il valore atteso della variabile dipendente<br />

Y, βi sono i coefficienti da stimare e Xi le variabili indipendenti.<br />

La link function è scelta secondo la distribuzione di probabilità della<br />

variabile dipendente. Se essa è un conteggio, tipicamente la sua<br />

distribuzione è poissoniana o binomiale negativa, da cui segue che<br />

occorre usare quale link function la funzione logaritmo (McCullagh e<br />

Nelder 1989; Quinn e Keough 2002). Il GLM risulta diventa quindi:<br />

log(E(Y)) = β0 + Σ βiXi<br />

La scelta tra un modello realizzato con distribuzione dei dati poissoniana<br />

oppure binomiale negativa è stata effettuata in funzione del migliore<br />

adattamento dei dati stessi al modello.<br />

Mentre la variabile dipendente è il numero di coppie censite della specie<br />

in esame in ogni punto di ascolto, le variabili indipendenti sono:<br />

- le variabili di uso del suolo e forestali (tabella 2), misurate come la loro<br />

abbondanza relativa in un raggio di 250 metri centrato in ogni punto;<br />

- i quadrati dell’abbondanza relativa in un raggio di 250 metri delle<br />

principali classi di uso del suolo (ambienti urbani, U, aperti, A, e<br />

forestali, B);<br />

- la densità dei filari, misurata sempre in un raggio di 250 metri;

- l’altitudine;<br />

- la pendenza e l’esposizione dei versanti;<br />

- la longitudine e la latitudine;<br />

- i valori massimi, in un raggio di 250 m, degli indici paesaggistici<br />

(tabella 3);<br />

- l’interazione tra l’altitudine e gli indici paesaggistici calcolati per gli<br />

ambienti aperti (A).<br />

L’utilizzo dei quadrati dell’abbondanza delle principali classi di uso del<br />

suolo (ambienti urbani, U, aperti, A, e forestali, B), permette di stimare<br />

una parabola convessa che permette di valutare l’importanza dell’effetto<br />

margine sull’abbondanza delle specie. L’interazione tra l’altitudine e gli<br />

indici paesaggistici calcolati per gli ambienti aperti (A) ha consentito di<br />

discriminare l’importanza degli ambienti aperti di alta quota (es. aree a<br />

pascolo naturale e praterie) rispetto a quelli di pianura (es. seminativi).<br />

Ogni modello può essere valutato calcolando la devianza residua G 2 , che<br />

rappresenta la differenza tra la verosimiglianza del modello in esame e la<br />

verosimiglianza del modello saturato, cioè del modello con un numero di<br />

parametri pari al numero di osservazioni. <strong>Mi</strong>nore è la devianza residua,<br />

maggiore è l’aderenza del modello ai dati.<br />

Poiché una diminuzione della devianza può essere ottenuta anche<br />

aumentando impropriamente il numero di predittori utilizzati, per<br />

valutare i modelli si usa solitamente il criterio informativo di Akaike (AIC,<br />

Akaike Information Criterion; Akaike 1973; Rushton et al. 2004; Guisan e<br />

Thuiller 2005; Brotons et al. 2007), che penalizza i modelli con un<br />

eccessivo numero di predittori confrontato con il numero di osservazioni:<br />

15<br />

AIC = G 2 – n + 2p<br />

Dove n è il numero di osservazioni e p il numero di predittori. I modelli<br />

migliori saranno quindi quelli con bassi valori di AIC.<br />

Nel nostro caso le variabili indipendenti sono state selezionate per mezzo<br />

di un processo stepwise di selezione del modello con il più basso valore di<br />

AIC.<br />

Le regressioni lineari generalizzate e la selezione stepwise delle variabili<br />

sono state eseguite per mezzo del software statistico R (R Development<br />

Core Team 2008).<br />

Per ogni specie, abbiamo validato il GLM per mezzo della tecnica di<br />

validazione incrociata leave more out (Guisan & Thuiller 2005),<br />

suddividendo casualmente il campione in 4 sottoinsiemi di dimensioni<br />

uguali. Ogni GLM è stato quindi eseguito 4 volte, usando 3 sottoinsiemi<br />

come insieme di apprendimento (training set) e il restante come insieme<br />

di valutazione (test set). Abbiamo quindi calcolato la devianza residua<br />

come la discordanza tra i valori stimati dal modello costruito sull’insieme<br />

di apprendimenti ed i valori osservati nell’insieme di valutazione. La

devianza residua così calcolata è stata quindi confrontata con la devianza<br />

residua del GLM di idoneità ambientale per valutare la capacità predittiva<br />

del modello (Vernier et al. 2002).<br />

L’idoneità ambientale, data dal numero di coppie attese (cait) di ogni<br />

specie stimate dal GLM in ogni punto i nell’anno t, è stata usata come<br />

denominatore per pesare il numero di coppie osservate (coit) nel punto.<br />

Abbiamo quindi definito un indice di popolazione annuale (It) come la<br />

media annuale del rapporto tra coppie osservate e stimate in ogni punto:<br />

16<br />

It = Σ (coit / cait) / Nt<br />

dove Nt è il numero totale di punti d’ascolto nell’anno t.<br />

Per calcolare questa media sono stati scartati quei punti aventi idoneità<br />

ambientale molto bassa che contenevano solo il 5% di tutte le coppie<br />

contate, poiché il rapporto tra coppie osservate ed attese avrebbe potuto<br />

assumere valori abnormi privi di senso nei rari casi di coppie rilevate in<br />

punti con idoneità ambientale prossima a zero.<br />

Al fine di valutare la significatività della variazione dell’indice di<br />

popolazione nel corso degli anni, abbiamo stimato con metodo bootstrap i<br />

suoi intervalli di confidenza al 95% (Efron 1982).<br />

L’andamento complessivo dal 1992 al <strong>2012</strong> è stato valutato interpolando<br />

l’indice con un modello di crescita di una popolazione che si riproduce<br />

stagionalmente (crescita geometrica; si veda, per esempio, Gotelli 2001):<br />

It = I0 (1+R) t<br />

dove It è l’indice di popolazione al tempo t, I0 è l’indice di popolazione al<br />

tempo 0 (anno 1992 nel nostro caso) e R è il tasso geometrico di<br />

crescita.<br />

La curva di crescita assume esplicitamente l’autocorrelazione dei dati di<br />

serie storica e non necessita di correzione dei livelli di significatività che<br />

invece richiedono altre analisi di regressione quali i metodi Monte Carlo<br />

basati su Catene di Markov (si veda Visser 2004; Gregory et al. 2007).<br />

Poiché l’indice di popolazione annuale è una media calcolata per unità di<br />

campionamento il cui numero varia di anno in anno, abbiamo usato la<br />

regressione ai minimi quadrati pesati (si veda Quinn & Keough 2002),<br />

dove il peso è l’inverso dell’errore standard dell’indice calcolato con<br />

metodo bootstrap per ogni anno.<br />

Gli indici e gli andamenti delle popolazioni sono stati stimati per tutte le<br />

specie aventi una frequenza media annuale di rilevamento pari o<br />

superiore al 2%, ad esclusione del piccione Columba livia.

Gli andamenti demografici delle popolazioni delle specie indagate sono<br />

stati calcolati sia a livello regionale sia a livello di ogni singola area<br />

omogenea contenente almeno il 10% della popolazione regionale.<br />

Per stimare la consistenza delle popolazioni ci si è basati sul modello di<br />

idoneità ambientale che stima, in ogni cella di 100 m di lato in cui è stata<br />

appositamente suddiviso il territorio regionale, l’abbondanza di ciascuna<br />

specie espressa in coppie/punto di ascolto. Se si sommano tutti i valori di<br />

idoneità ambientale ottenuti in tutte le celle di 100 m di lato e si divide<br />

tale somma per la superficie di un cerchio avente raggio pari al raggio di<br />

rilevamento (espresso in hm) della specie, si ottiene una stima della<br />

popolazione media su tutto il periodo considerato al fine di elaborare il<br />

modello, quindi nel nostro caso su tutto il periodo di studio. A questo<br />

punto è sufficiente moltiplicare questa popolazione media per l’indice di<br />

popolazione di uno specifico anno per ottenere una stima della<br />

popolazione nell’anno stesso. Il procedimento è stato eseguito per<br />

ciascuna specie in ogni anno del periodo di studio.<br />

Per quanto riguarda la valutazione della funzionalità del metodo di<br />

campionamento, basata sull’analisi dei dati provenienti dai punti di<br />

rilevamento reiterati nel corso degli anni di monitoraggio, si è ritenuto<br />

prematuro produrla nella presente relazione, avendo a disposizione<br />

soltanto pochi anni confrontabili tra loro. Si rinvia pertanto tale<br />

valutazione ai prossimi anni, quando la serie sarà costituita da più<br />

repliche.<br />

17

18<br />

RISULTATI<br />

Nel corso della stagione di rilevamento del <strong>2012</strong> sono stati effettuati 782<br />

punti di ascolto in 52 Tavolette IGMI (e 2 tavolette appendice, contigue<br />

alle 52 selezionate, in cui rientra solo una piccola porzione di territorio<br />

lombardo) suddivise nelle 7 aree omogenee (unità di campionamento<br />

primarie). Delle 52 tavolette esplorate, 22 sono fisse, ovvero esplorate<br />

ogni anno nelle stesse stazioni (salvo inagibilità temporanea locale),<br />

mentre 30 sono estratte casualmente all’interno delle aree omogenee<br />

secondo quanto previsto dal piano di campionamento (tabella 3).<br />

I rilevamenti hanno permesso l’identificazione di 26.668 individui<br />

corrispondenti, secondo le convenzioni di Blondel et al. (1981), a<br />

12.325,5 coppie, appartenenti a 158 specie.<br />

Area omogenea<br />

Numero<br />

tavolette<br />

Tavolette IGMI estratte<br />

per il <strong>2012</strong><br />

Numero punti<br />

di ascolto<br />

Numero<br />

tavolette<br />

Tavolette IGMI fisse<br />

Numero punti<br />

di ascolto<br />

Ambienti alpini 3 (+1) 44 3 (+1) 45<br />

Boschi di conifere 4 50 3 36<br />

Boschi di latifoglie 5 72 4 57<br />

Alta pianura / collina 3 46 3 50<br />

Pianura urbana 3 46 2 29<br />

Pianura seminativa 9 142 5 83<br />

Pianura risicola 3 47 2 35<br />

Totale 30 (+1) 447 22 (+1) 335<br />

Totale complessivo 52 (+2) Tavolette IGMI 782 Punti di ascolto<br />

Tabella 3. Tavolette IGMI esplorate e punti di ascolto effettuati (unità di campionamento<br />

primarie) per area omogenea nel <strong>2012</strong> (tra parentesi, numero di tavolette appendice).<br />

I modelli di idoneità ambientale sviluppati per mezzo delle tecniche<br />

statistiche GLM hanno permesso di spiegare una percentuale di devianza<br />

del campione per ogni specie compresa tra circa il 10% e l’85%.<br />

Il modello di crescita usato per valutare gli andamenti delle popolazioni<br />

tra il 1992 e il <strong>2012</strong> ha restituito una stima del tasso geometrico di<br />

crescita R, che rappresenta la percentuale annua di crescita o decrescita<br />

della popolazione sull’intero periodo.

In tabella 4a sono riportate, per ogni specie, la stima del tasso<br />

geometrico di crescita R e la sua significatività p espressa come<br />

probabilità che tale tasso sia nullo a scala regionale. In tabella 4b sono<br />

invece indicati gli andamenti a livello di ogni area omogenea contenete<br />

almeno il 10% della popolazione regionale.<br />

In tabella 5a sono indicati i raggi di rilevamento utilizzati per la<br />

trasformazione da abbondanza rilevata (coppie o individui su punto di<br />

ascolto) in stima di densità (coppie / unità di superficie) e, quindi, di<br />

popolazione regionale (coppie). In tabella 5b sono presentate le stime<br />

delle popolazioni regionali per ogni anno di cui si hanno dati sufficienti.<br />

19

20<br />

Nome italiano Nome latino R P<br />

Poiana Buteo buteo 0,021 0,255<br />

Gheppio Falco tinnunculus 0,037 0,024<br />

Quaglia Coturnix coturnix 0,018 0,541<br />

Fagiano Phasianus colchicus 0,085

Nome italiano<br />

Tabella 4b. Percentuale della popolazione regionale ospitata in ciascuna area omogenea. In grassetto le<br />

popolazioni che nelle singole aree omogenee raggiungono almeno il 10% della popolazione regionale e per le<br />

quali è stato valutato l’andamento a scala sub-regionale tra il 1992 e il <strong>2012</strong> (vedi tabella 4c).<br />

Nell’intestazione, tra parentesi è indicato il numero di specie valutate per ogni area omogenea.<br />

21<br />

Boschi di<br />

conifere<br />

(31)<br />

Alta<br />

pianura<br />

(29)<br />

Pianura<br />

seminativa<br />

(39)<br />

Boschi di<br />

latifoglie<br />

(39)<br />

Pianura<br />

risicola<br />

(14)<br />

Alpi<br />

(9)<br />

Pianura<br />

urbana<br />

(17)<br />

Poiana 16 14 19 37 8 1 5<br />

Gheppio 12 6 42 7 9 18 6<br />

Quaglia 3 6 74 3 4 1 8<br />

Fagiano comune 1 7 62 3 19 0 7<br />

Gallinella d'acqua 0 4 48 4 36 0 8<br />

Colombaccio 1 23 42 9 12 0 13<br />

Tortora dal collare 0 9 63 3 9 0 14<br />

Tortora 2 18 52 9 8 0 12<br />

Cuculo 11 10 33 29 9 2 5<br />

Rondone 6 14 38 15 10 3 15<br />

Torcicollo 7 14 45 18 3 0 12<br />

Picchio verde 9 30 13 30 10 1 6<br />

Picchio rosso maggiore 8 24 25 21 13 1 8<br />

Allodola 2 3 77 2 6 3 7<br />

Rondine 2 8 61 8 9 0 12<br />

Balestruccio 6 16 36 19 5 1 17<br />

Prispolone 56 0 0 33 0 11 0<br />

Spioncello alpino 51 0 0 6 0 43 0<br />

Cutrettola 0 1 86 0 8 0 5<br />

Ballerina gialla 33 5 13 26 1 20 3<br />

Ballerina bianca 18 15 22 28 4 6 7<br />

Scricciolo 27 19 6 34 3 7 4<br />

Passera scopaiola 24 0 0 3 0 72 0<br />

Pettirosso 21 25 4 42 2 2 3<br />

Usignolo 1 8 64 4 14 0 9<br />

Codirosso spazzacamino 50 2 1 10 0 36 1<br />

Codirosso 23 17 7 44 1 2 7<br />

Saltimpalo 8 8 52 20 5 1 7<br />

Culbianco 57 0 0 6 0 37 0<br />

Merlo 8 21 28 25 5 1 13<br />

Tordo bottaccio 43 7 1 39 0 8 1<br />

Usignolo di fiume 0 4 64 6 13 0 12<br />

Canapino 2 19 40 15 14 0 9<br />

Capinera 11 17 27 28 8 1 8<br />

Lui bianco 11 5 1 80 0 1 2<br />

Lui piccolo 31 8 1 53 1 5 1<br />

Regolo 57 2 1 32 0 7 1<br />

Fiorrancino 43 6 1 44 0 4 2<br />

Pigliamosche 11 17 25 31 4 0 11<br />

Codibugnolo 15 20 10 43 5 1 5<br />

Cincia bigia 14 26 4 52 1 1 3<br />

Cincia bigia alpestre 59 0 0 17 0 24 0<br />

Cincia del ciuffo 54 6 1 32 0 7 1<br />

Cincia mora 52 3 1 30 0 13 1<br />

Cinciarella 12 23 8 46 5 1 4<br />

Cinciallegra 7 20 29 26 8 0 10<br />

Picchio muratore 13 34 4 40 3 1 5<br />

Rigogolo 1 8 60 4 19 0 7<br />

Averla piccola 14 11 29 33 5 1 7<br />

Ghiandaia 20 17 8 48 3 1 3<br />

Gazza 0 6 75 2 7 0 9<br />

Cornacchia grigia 2 10 44 8 28 0 8<br />

Storno 1 9 64 4 11 0 11<br />

Passero d'Italia 2 9 56 7 12 0 13<br />

Passero mattugio 1 8 61 5 14 0 10<br />

Fringuello 22 18 11 35 3 4 7<br />

Verzellino 6 29 25 16 2 0 22<br />

Verdone 2 19 40 15 4 0 19<br />

Cardellino 4 14 46 15 9 0 13<br />

Ciuffolotto 57 1 0 34 0 9 0

Specie Regione<br />

22<br />

Boschi di<br />

conifere<br />

(31)<br />

Alta<br />

pianura<br />

(29)<br />

Pianura<br />

seminativa<br />

(39)<br />

Boschi di<br />

latifoglie<br />

(39)<br />

Pianura<br />

risicola<br />

(14)<br />

Alpi<br />

(9)<br />

Pianura<br />

urbana<br />

(17)<br />

Poiana = = = = =<br />

Gheppio +3,7 = +7,3 =<br />

Quaglia = =<br />

Fagiano comune +8,5 +12,5 +7,2<br />

Gallinella d'acqua = = (‒3,4)<br />

Colombaccio +13,6 (+4,5) +17,2 +8,5 +13,5<br />

Tortora dal collare +5,0 +5,8 +7,8<br />

Tortora = = = =<br />

Cuculo = = +4,0 = +4,4<br />

Rondone = = = = (‒4,0) =<br />

Torcicollo (‒3,3) = (‒5,6) = (‒4,8)<br />

Picchio verde +5,5 = +23,0 = =<br />

Picchio rosso maggiore +7,8 +7,8 +7,0 +9,5 =<br />

Allodola ‒9,6 ‒10,1<br />

Rondine ‒4,6 ‒3,1 =<br />

Balestruccio = = = ‒3,7 =<br />

Prispolone +7,5 +8,6 ‒5,2 +9,5<br />

Spioncello alpino +5,6 +8,9 (+3,0)<br />

Cutrettola = =<br />

Ballerina gialla (‒3,5) = = = =<br />

Ballerina bianca ‒4,5 (‒3,7) ‒5,9 ‒6,1 (‒3,2)<br />

Scricciolo ‒1,9 ‒2,2 = =<br />

Passera scopaiola +7,2 +5,7 +10,1<br />

Pettirosso = = = =<br />

Usignolo ‒2,1 (‒1,8) =<br />

Codirosso spazzacamino +9,9 = +23,2 +2,8<br />

Codirosso +4,5 +7,9 +6,1 =<br />

Saltimpalo ‒4,9 ‒6,0 =<br />

Culbianco +12,8 (+7,3) +9,7<br />

Merlo = = ‒2,6 = =<br />

Tordo bottaccio +10,9 +9,3 +20,2<br />

Usignolo di fiume (‒4,0) (‒3,8) = =<br />

Canapino +8,2 = = = =<br />

Capinera = = = = =<br />

Lui bianco = = =<br />

Lui piccolo ‒3,8 (‒2,9) ‒3,8<br />

Regolo ‒5,2 ‒5,2 ‒9,5<br />

Fiorrancino +9,2 +9,2 +8,3<br />

Pigliamosche +4,9 = (+4,3) (+6,3) +8,3 =<br />

Codibugnolo +4,4 = = +12,9 =<br />

Cincia bigia +8,9 +9,8 = +11,5<br />

Cincia bigia alpestre = = = =<br />

Cincia del ciuffo = = =<br />

Cincia mora = = = =<br />

Cinciarella +4,6 = +6,9 +3,3<br />

Cinciallegra +3,2 +2,2 +4,8 +2,6 =<br />

Picchio muratore = = ‒6,5 =<br />

Rigogolo = = =<br />

Averla piccola ‒9,0 = = ‒15,5 ‒11,1<br />

Ghiandaia +4,5 = +6,4 +5,6<br />

Gazza +7,8 +8,5<br />

Cornacchia grigia (+1,0) = = =<br />

Storno (+1,9) +4,3 = =<br />

Passero d'Italia ‒5,2 ‒7,2 ‒7,2 =<br />

Passero mattugio (‒2,4) = = (‒3,4)<br />

Fringuello = (+1,4) = = =<br />

Verzellino = ‒4,3 = (+4,5) =<br />

Verdone ‒5,5 ‒8,7 ‒5,6 = ‒6,0<br />

Cardellino ‒6,4 ‒8,0 ‒6,0 ‒7,6 ‒4,9<br />

Ciuffolotto = = =<br />

Tabella 4c. Variazione percentuale media annua delle popolazioni dal 1992 al <strong>2012</strong> nelle aree omogenee.<br />

Dove indicato il tasso si intende significativo, con p

Nome italiano Nome latino r(m)<br />

Poiana* Buteo buteo 400<br />

Gheppio Falco tinnunculus 400<br />

Quaglia Coturnix coturnix 250<br />

Fagiano Phasianus colchicus 300<br />

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 200<br />

Colombaccio Columba palumbus 250<br />

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 200<br />

Tortora Streptopelia turtur 200<br />

Cuculo Cuculus canorus 500<br />

Rondone Apus apus 300<br />

Torcicollo Jynx torquilla 250<br />

Picchio verde Picus viridis 250<br />

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 150<br />

Allodola Alauda arvensis 200<br />

Rondine Hirundo rustica 250<br />

Balestruccio Delichon urbicum 200<br />

Prispolone Anthus trivialis 250<br />

Spioncello Anthus spinoletta 250<br />

Cutrettola Motacilla flava 250<br />

Ballerina gialla Motacilla cinerea 150<br />

Ballerina bianca Motacilla alba 200<br />

Scricciolo Troglodytes troglodytes 200<br />

Passera scopaiola Prunella modularis 200<br />

Pettirosso Erithacus rubecula 200<br />

Usignolo Luscinia megarhynchos 250<br />

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 250<br />

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 200<br />

Saltimpalo Saxicola torquata 150<br />

Culbianco Oenanthe oenanthe 150<br />

Merlo Turdus merula 300<br />

23<br />

Nome italiano Nome latino r(m)<br />

Tordo bottaccio Turdus philomelos 200<br />

Usignolo di fiume Cettia cetti 250<br />

Canapino Hippolais polyglotta 200<br />

Capinera Sylvia atricapilla 200<br />

Luì bianco Phylloscopus bonelli 200<br />

Luì piccolo Phylloscopus collybita 200<br />

Regolo Regulus regulus 100<br />

Fiorrancino Regulus ignicapilla 100<br />

Pigliamosche Muscicapa striata 100<br />

Codibugnolo Aegithalos caudatus 150<br />

Cincia bigia Poecile palustris 200<br />

Cincia bigia alpestre Poecile montana 250<br />

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 150<br />

Cincia mora Periparus ater 150<br />

Cinciarella Cyanistes caeruleus 150<br />

Cinciallegra Parus major 200<br />

Picchio muratore Sitta europaea 150<br />

Rigogolo Oriolus oriolus 300<br />

Averla piccola Lanius collurio 100<br />

Ghiandaia Garrulus glandarius 200<br />

Gazza Pica pica 300<br />

Cornacchia grigia Corvus cornix 500<br />

Storno Sturnus vulgaris 300<br />

Passero d'Italia Passer italiae 150<br />

Passero mattugio Passer montanus 150<br />

Fringuello Fringilla coelebs 250<br />

Verzellino Serinus serinus 200<br />

Verdone Carduelis chloris 200<br />

Cardellino Carduelis carduelis 200<br />

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 100<br />

Tabella 5a. Raggio di rilevamento r utilizzato per il calcolo delle stime delle popolazioni annuali.

Nome italiano Nome latino 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Poiana* Buteo buteo 200 600 400 400 1.300 1.200 1.000 1.200 1.800 600 1.200 800 1.200 600 700 800 1.000 600 1.000<br />

Gheppio Falco tinnunculus 400 400 400 1.100 1.400 900 1.000 1.300 900 1.300 1.500 1.500 2.100 1.400 1.500 900 1.000 1.300 1.200<br />

Quaglia Coturnix coturnix 2.800 6.400 600 3.600 11.800 4.600 5.100 5.000 3.200 3.400 2.200 14.200 5.800 3.200 4.200 2.600 4.900 3.000 3.200<br />

Fagiano Phasianus colchicus 5.500 2.000 3.600 5.000 1.500 4.200 4.600 3.600 4.800 6.000 3.600 4.500 7.000 8.100 5.900 9.600 10.000 9.900 9.500<br />

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 9.600 16.600 13.700 2.600 8.400 11.700 16.300 12.900 12.700 12.700 10.600 14.800 14.000 6.000 8.600 14.300 13.600 8.000 8.900<br />

Colombaccio Columba palumbus 10.000 6.400 1.900 8.100 3.400 4.900 6.000 4.800 3.700 4.000 3.600 4.600 9.300 7.400 10.500 10.500 14.900 21.200 17.500<br />

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 26.000 20.300 37.100 31.600 41.100 51.100 56.500 66.100 82.100 87.500 78.300 80.500 70.900 68.900 67.600 68.800 72.900 77.400 96.800<br />

Tortora Streptopelia turtur 16.100 23.100 5.000 6.600 14.400 20.200 19.200 10.300 16.300 10.000 8.200 11.500 11.200 17.400 18.600 18.800 17.600 11.400 15.800<br />

Cuculo Cuculus canorus 11.500 9.700 5.500 3.900 3.800 8.100 6.600 6.000 7.500 7.400 7.000 8.900 8.400 9.100 5.800 6.500 8.700 10.200 6.500<br />

Rondone Apus apus 178.500 88.800 69.900 89.600 106.600 112.900 94.600 100.900 131.900 161.600 191.200 113.800 120.800 42.500 64.700 64.900 117.500 93.900 82.400<br />

Torcicollo Jynx torquilla 5.800 3.600 2.200 3.300 3.300 4.400 3.900 3.200 4.300 2.200 4.600 2.600 1.300 6.400 4.400 3.000 2.900 1.200 1.800<br />

Picchio verde Picus viridis 3.600 1.100 1.500 N.D. 5.800 4.400 4.900 6.000 2.900 5.100 2.800 4.000 5.800 5.100 6.400 4.000 7.300 7.800 10.500<br />

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 7.900 3.800 2.900 28.100 12.700 16.700 12.100 14.000 16.100 18.100 10.200 21.800 25.500 22.900 15.900 16.900 20.400 31.500 32.000<br />

Allodola Alauda arvensis 166.800 79.700 71.100 93.100 131.700 99.400 54.000 50.100 58.300 50.300 41.400 37.300 38.900 34.800 26.200 25.200 20.800 13.900 20.100<br />

Rondine Hirundo rustica 222.800 146.500 160.500 121.600 95.900 235.300 163.000 145.400 158.200 112.000 132.200 116.900 150.200 87.800 73.600 69.500 126.900 78.300 59.900<br />

Balestruccio Delichon urbicum 66.900 46.500 65.600 N.D. 40.600 80.400 94.900 91.200 122.300 120.900 78.800 71.600 87.900 65.300 59.800 46.100 106.600 67.200 53.000<br />

Prispolone Anthus trivialis 14.100 1.500 3.100 N.D. N.D. 10.000 5.900 8.500 6.900 8.400 8.900 12.200 10.100 10.200 13.600 9.900 9.600 13.600 11.100<br />

Spioncello Anthus spinoletta 7.100 31.700 41.700 N.D. N.D. 19.200 14.100 21.100 35.100 22.900 23.200 30.900 30.600 31.100 36.700 38.900 30.800 38.800 33.000<br />

Cutrettola Motacilla flava 26.200 16.800 18.200 N.D. N.D. 12.400 20.900 16.500 16.700 19.100 15.200 15.200 20.800 21.400 21.100 25.800 16.600 15.100 13.200<br />

Ballerina gialla Motacilla cinerea 7.700 15.200 19.300 N.D. N.D. 8.200 13.700 8.500 6.000 11.300 4.700 10.900 6.800 5.300 6.400 7.600 8.400 7.300 17.000<br />

Ballerina bianca Motacilla alba 17.600 14.100 12.700 12.500 21.300 11.800 12.400 14.600 14.800 11.100 12.700 9.500 10.800 7.300 7.600 5.500 6.800 9.900 6.900<br />

Scricciolo Troglodytes troglodytes 42.600 40.500 38.100 N.D. 42.900 42.700 41.600 53.300 45.400 37.100 33.600 34.700 31.500 30.200 53.500 28.800 33.700 39.200 27.200<br />

Passera scopaiola Prunella modularis 5.100 5.100 33.800 N.D. N.D. 15.800 17.300 20.500 36.700 14.600 16.000 21.600 19.000 27.000 26.800 33.500 27.100 32.000 40.400<br />

Pettirosso Erithacus rubecula 38.100 29.500 42.600 N.D. N.D. 50.100 41.200 56.100 50.000 28.000 27.700 41.200 36.000 46.000 39.200 38.100 35.900 47.700 39.800<br />

Usignolo Luscinia megarhynchos 135.700 88.100 66.000 54.600 63.500 77.900 66.100 64.700 51.400 59.100 69.700 73.800 62.100 79.800 70.100 65.800 68.800 52.600 52.200<br />

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 2.300 9.300 4.600 N.D. N.D. 2.300 4.000 10.400 7.600 24.900 16.200 9.100 18.100 8.300 12.200 7.100 11.400 26.300 22.200<br />

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 7.300 12.400 11.400 16.500 22.900 12.300 16.200 22.900 15.400 14.500 9.700 21.200 19.800 23.200 22.300 16.900 21.300 32.800 22.300<br />

Saltimpalo Saxicola torquata 14.300 5.600 14.200 7.500 24.300 18.100 16.700 19.300 17.200 13.500 13.800 18.600 5.200 9.700 9.800 4.400 5.200 2.400 2.700<br />

Culbianco Oenanthe oenanthe 2.900 10.000 N.D. N.D. N.D. 11.800 9.600 9.900 11.100 6.000 7.500 16.500 25.800 19.900 21.600 23.600 20.900 26.200 15.800<br />

Merlo Turdus merula 99.100 71.200 61.500 80.700 79.300 84.700 56.000 60.700 65.200 54.300 52.600 62.200 59.400 68.000 70.600 72.900 71.200 75.800 77.000<br />

Tabella 5b. Stime delle popolazioni annuali (segue a pagina successiva).<br />

* Oltre al raggio di rilevamento per la stima della popolazione di poiana è stato utilizzato anche un parametro relativo alla probabilità di rilevamento (p=0,4) che, per un rapace<br />

parzialmente “veleggiatore” tendente a sfruttare le correnti termiche ascensionali, riduce l’effetto della sua mancata osservazione nelle prime ore della giornata. N.D.: popolazione<br />

non definita in quanto non stimabile.

Nome italiano Nome latino 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

Tordo bottaccio Turdus philomelos 2.100 2.400 N.D. N.D. N.D. 5.700 2.800 6.700 9.300 8.300 2.900 3.900 6.200 9.100 13.600 11.900 6.700 9.700 17.000<br />

Usignolo di fiume Cettia cetti 8.400 13.700 N.D. N.D. N.D. 17.900 14.400 20.400 4.500 6.000 14.300 15.100 5.000 5.800 9.800 6.500 4.300 6.400 3.000<br />

Canapino Hippolais polyglotta 2.500 5.100 400 4.200 1100 5.700 3.500 3.600 4.600 5.500 2.300 3.300 3.200 4.400 4.900 5.100 5.500 7.000 8.300<br />

Capinera Sylvia atricapilla 207.900 176.900 177.100 N.D. 181.000 193.900 158.900 185.700 185.900 172.400 136.100 182.100 180.200 184.400 191.900 191.500 202.000 198.000 192.400<br />

Luì bianco Phylloscopus bonelli 7.400 19.700 8.800 N.D. N.D. 20.800 14.500 11.900 17.100 20.600 6.100 12.700 11.500 13.800 13.600 9.000 15.700 11.100 22.800<br />

Luì piccolo Phylloscopus collybita 71.600 87.500 135.000 N.D. N.D. 98.900 64.000 78.800 62.900 61.300 56.800 47.300 41.200 70.200 78.700 47.400 59.500 66.100 35.400<br />

Regolo Regulus regulus 33.800 39.200 91.100 N.D. N.D. 45.000 56.900 43.700 69.600 40.500 24.600 25.900 15.100 34.000 29.900 6.900 18.400 17.500 41.600<br />

Fiorrancino Regulus ignicapilla 5.300 9.400 17.600 N.D. N.D. 18.100 24.500 24.600 19.900 9.500 26.900 19.500 19.400 19.600 39.800 38.100 33.000 59.200 29.900<br />

Pigliamosche Muscicapa striata 59.900 30.400 20.100 89.300 79.700 50.900 46.900 71.200 55.900 41.700 41.600 37.400 52.900 70.600 83.800 77.100 56.200 79.800 121.700<br />

Codibugnolo Aegithalos caudatus 8.900 20.200 14.900 19.200 24.200 25.500 19.600 31.100 27.200 19.000 11.400 31.100 25.800 38.200 36.600 25.000 29.100 43.200 27.700<br />

Cincia bigia Poecile palustris 2.000 8.600 5.400 N.D. 13.500 7.000 3.800 5.100 14.600 7.100 13.400 8.500 12.700 19.000 12.900 17.400 14.300 38.600 13.500<br />

Cincia bigia alpestre Poecile montana 19.300 13.200 13.900 N.D. N.D. 7.800 5.500 14.600 14.700 17.400 7.500 8.700 7.200 16.900 4.500 8.800 18.500 14.600 4.000<br />

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus 2.300 8.500 14.300 N.D. N.D. 16.500 12.600 4.700 18.400 8.800 12.800 10.500 5.700 9.300 7.900 5.400 10.100 9.900 8.400<br />

Cincia mora Periparus ater 71.000 51.500 116.100 N.D. N.D. 84.400 63.200 83.000 93.200 61.500 59.700 65.200 74.100 88.100 55.500 48.300 60.700 75.000 106.100<br />

Cinciarella Cyanistes caeruleus 21.500 19.200 37.600 11.400 51.800 25.500 31.500 36.500 38.700 47.400 30.700 34.700 37.300 39.200 56.000 39.600 38.700 56.100 53.400<br />

Cinciallegra Parus major 63.300 45.300 40.700 58.600 44.000 63.800 45.300 58.600 45.500 77.400 59.500 66.000 66.900 71.400 65.500 64.000 76.400 84.100 90.200<br />

Picchio muratore Sitta europaea 9.900 6.500 7.100 21.400 18.900 11.900 9.500 14.100 16.200 4.500 3.100 8.700 15.600 11.800 10.300 12.700 8.100 13.700 14.400<br />

Rigogolo Oriolus oriolus 10.700 6.800 4.600 N.D. N.D. 5.600 4.700 3.800 5.000 8.600 4.900 7.400 6.100 9.400 6.700 4.900 5.600 5.300 6.700<br />

Averla piccola Lanius collurio 52.100 34.000 20.700 8.600 17.200 25.100 17.500 23.200 14.000 4.800 9.900 17.100 12.200 16.700 15.000 10.300 13.300 6.000 2.600<br />

Ghiandaia Garrulus glandarius 6.000 6.700 4.300 2.900 6.700 8.500 6.300 5.200 9.900 11.600 8.400 7.700 10.100 10.000 6.400 12.400 14.000 13.600 9.700<br />

Gazza Pica pica 2.300 5.300 5.500 N.D. N.D. 5.900 4.600 4.400 10.000 10.300 7.800 9.200 12.500 7.200 8.600 10.400 11.100 9.900 14.800<br />

Cornacchia grigia Corvus cornix 30.400 19.700 19.700 22.500 21.300 28.900 24.200 27.900 26.100 20.700 23.600 25.200 30.800 24.700 27.500 22.900 26.600 30.200 29.200<br />

Storno Sturnus vulgaris 309.100 141.300 99.400 89.500 150.700 241.300 184.600 131.900 182.700 150.300 188.500 193.700 181.800 175.500 184.700 158.700 211.200 186.000 221.900<br />

Passero d'Italia Passer italiae 652.000 410.400 441.200 N.D. 355.400 664.900 391.200 287.900 352.600 273.800 284.800 276.100 232.000 243.300 194.800 193.200 214.500 183.200 174.400<br />

Passero mattugio Passer montanus 86.000 50.900 45.100 35.700 50.000 74.600 53.200 52.200 25.700 27.100 29.600 36.700 44.900 56.400 58.700 62.900 37.400 29.800 27.900<br />

Fringuello Fringilla coelebs 97.800 101.100 95.100 N.D. 111.200 103.900 86.800 105.600 99.600 103.500 96.900 110.400 110.900 106.600 114.800 110.100 95.000 104.100 108.900<br />

Verzellino Serinus serinus 38.200 25.500 23.200 N.D. N.D. 32.100 43.000 38.300 35.200 37.300 48.100 42.100 44.200 47.200 51.200 39.300 47.000 36.700 55.700<br />

Verdone Carduelis chloris 107.800 89.700 89.500 100.200 122.400 112.100 107.500 72.500 69.500 61.500 45.400 53.700 45.600 58.000 57.600 28.700 33.200 46.800 67.700<br />

Cardellino Carduelis carduelis 62.500 46.800 60.400 54.600 67.400 60.100 55.400 60.900 40.000 54.500 36.400 39.300 23.700 25.500 24.700 17.800 15.000 15.100 22.700<br />

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 8.700 21.700 2.400 N.D. N.D. 23.000 15.600 31.400 24.900 19.500 19.300 24.000 4.600 11.500 28.500 10.100 30.900 30.000 26.500<br />

Tabella 5b (cont.). Stime delle popolazioni annuali (segue da pagina precedente). N.D.: popolazione non definita in quanto non stimabile.

Tra le 60 specie analizzate 12 mostrano un declino significativo (R

significativo: la gallinella d’acqua Gallinula chloropus (‒3,4%) e il<br />

rondone Apus apus (‒4,0%).<br />

L’analisi a scala sub-regionale consente inoltre di apprezzare meglio<br />

l’importanza delle variazioni che, analizzate a scala di area omogenea,<br />

offrono un immagine di maggior dettaglio circa la dinamica delle<br />

popolazioni all’interno di ambiti geografici più ristretti. Ciò consente<br />

anche di evidenziare alcune dinamiche comuni a più specie, sintomo di<br />

minacce comuni che intervengono in aree caratterizzate da analoghi<br />

processi.<br />

Per esempio è possibile osservare come per le specie in maggior regresso<br />

quali l’allodola, il calo demografico che colpisce la specie sia ancora più<br />

importante se analizzato a scala sub-regionale della “Pianura seminativa”,<br />

un’area che rappresenta la roccaforte delle popolazioni regionali, con il<br />

77% della popolazione regionale (tabella 4b): se il calo demografico è<br />

valutato in circa il 9,6% annuo, la principale popolazione della specie<br />

diminuisce a un ritmo del 10,1% medio annuo.<br />

Un analogo discorso vale per l’averla piccola: se a scala regionale<br />

decresce in media annualmente dell’9,0%, le popolazioni della “Pianura<br />

seminativa”, che rappresentano poco meno di un terzo della popolazione<br />

regionale, regrediscono all’impressionante tasso del 15,5% (il tasso<br />

negativo in assoluto più elevato registrato per tutte le specie); la specie<br />

evidenzia inoltre un altro preoccupante declino nell’area omogenea dei<br />

“Boschi di latifoglie” (con il 33% della popolazione regionale), con una<br />

diminuzione media annua dell’11,1%.<br />

Il saltimpalo, che a scala regionale mostra un decremento significativo<br />

pari al 4,9% medio annuo, a livello della “Pianura seminativa”, area che<br />

ospita la principale popolazione regionale (52%), il decremento ammonta<br />

al 6,0%.<br />

Il verdone (‒5,5%) e il cardellino (‒6,4%) sono altre due specie in<br />

significativo regresso a scala regionale che evidenziano diminuzioni<br />

superiori a scala sub-regionale; il primo cala del 8,7% nell’”Alta pianura”<br />

e del 6,0% nella “Pianura urbana”, ossia negli ambiti a maggiore<br />

pressione antropica di tipo insediativo e industriale (il decremento nelle<br />

“Pianura seminativa” appare invece in linea con quello regionale: ‒5,6%).<br />

Il cardellino evidenzia cali differenziati tra le differenti aree omogenee:<br />

decrementi superiori alla media regionale pari all’8,0% si hanno nell’area<br />

dell’“Alta pianura” e al 7,6% in quella dei “Boschi di latifoglie”; la specie<br />

risulta sempre in declino, seppur meno marcato, nella “Pianura<br />

seminativa” (‒6,0%) e nella “Pianura urbana” (‒4,9%).<br />

Anche la ballerina bianca (‒4,5% a scala regionale) evidenzia cali<br />

decisamente più importanti a scala sub-regionale: nell’“Alta pianura” e<br />

27

nella “Pianura seminativa” diminuisce infatti rispettivamente del 5,9% e<br />

del 6,1%.<br />

Una situazione simile è osservabile per il passero d’Italia: a fronte di un<br />

regresso a scala regionale del 5,2% medio annuo, nella “Pianura<br />

seminativa”, con il 61% della popolazione regionale, il calo arriva al<br />

7,2%, tasso eguagliato nella “Pianura risicola” con il 14% della<br />

popolazione regionale.<br />

La rondine, che evidenzia una declino generalizzato a scala regionale con<br />

un decremento medio annuo del 4,6%, non mostra decrementi localizzati<br />

di particolare rilievo; infatti, a livello della principale popolazione<br />

regionale, quella della “Pianura seminativa” (61%), si ha un regresso<br />

significativo pari al 3,1%. Il più alto tasso negativo registrato a scala<br />

regionale, lascia perciò presagire che le popolazioni più piccole di rondine,<br />

quelle connesse con le aree a minore vocazione per la specie, stiano<br />

andando incontro ad una repentina scomparsa.<br />

Tra le specie tipiche degli agro-ecosistemi che evidenziano un declino<br />

(‒3,3%), seppur marginalmente significativo, vi è il torcicollo. Si tratta<br />

dell’unico piciforme migratore trans-sahariano della nostra avifauna, che<br />

nidifica all’interno dei paesaggi agrari con diffusa presenza di filari<br />

utilizzati per la nidificazione. La riduzione di questi elementi ha senz’altro<br />

causato una rarefazione della specie in buona parte della pianura<br />

agricola; alla sua scomparsa possono aver giocato diversi altri fattori,<br />

quali la riduzione delle specie preda in seguito all’uso di insetticidi, così<br />

come possibili fenomeni di avvelenamento. Tuttavia, le variabilità e<br />

l’incertezza nella stima delle popolazioni annuali fanno presagire il<br />

possibile influsso di fattori stocastici ambientali che, su una specie<br />

migratrice e a lungo raggio e in genere presente in basse densità, può<br />

determinare forti oscillazioni interannuali, alle quali contribuisce anche<br />

l’elevato potenziale biotico della specie, che consente in anni favorevoli<br />

un repentino recupero degli effettivi.<br />

Un’ultima specie che abita le aree planiziali e che mostra un declino<br />

marginalmente significativo (‒4,0%) è l’usignolo di fiume. Si tratta di una<br />

specie tipicamente residente che subisce fortemente i forti rigori<br />

invernali, soprattutto nei valori estremi; questo è osservabile dalle<br />

notevoli oscillazioni demografiche, il cui legame con le avversità invernali<br />

resta ancora da appurare. L’andamento negativo a lungo termine, seppur<br />

non appaia al momento direttamente collegabile a qualche specifico<br />

fattore di origine antropica, potrebbe essere imputabile al generale<br />

degrado degli ecosistemi marginali nelle aree agricole, il cui effetto<br />

avverso potrebbe avere colpito l’usignolo di fiume così come ha<br />

certamente condizionato il destino di molte altre specie della pianura<br />

agricola.<br />

28

La maggior parte delle specie finora esaminate sono perlopiù legate a<br />

ambienti rurali ed agricoli: certamente si tratta nel complesso della<br />

situazione più allarmante poiché la generale dinamica negativa della<br />

popolazioni è direttamente riconducibile a cause di tipo antropico<br />

(intensificazione delle pratiche agricole che limitano la disponibilità di<br />

habitat e risorse per l’avifauna tipica della pianura irrigua).<br />

Tuttavia alcune significative diminuzioni, le cui possibili cause restano<br />

ancora da appurare, colpiscono alcune specie forestali.<br />

Una di queste è quella che colpisce il luì piccolo, che a scala regionale<br />

diminuisce del 3,8% medio annuo; tasso eguagliato nell’area omogenea<br />

dei “Boschi di latifoglie”, dove si trova il 53% della popolazione regionale.<br />

Anche il regolo denota importanti cali: a scala regionale diminuisce ogni<br />

anno in media del 5,2%; lo stesso andamento (‒5,2%) si registra a<br />

livello dell’’area omogenea “Boschi di conifere”, dove troviamo il 57%<br />

della popolazione regionale, mentre un calo più consistente (‒9,5%) si<br />

osserva nell’area “Boschi di latifoglie”, che ospita una popolazione<br />

comunque di una certa rilevanza (32%).<br />

Da notare che a un calo della popolazione di regolo corrisponde un<br />

aumento significativo della popolazione regionale della specie “sorella”, il<br />

fiorrancino, che incrementa mediamene ogni anno del 9,2%; il fiorrancino<br />

è una specie più termofila rispetto al regolo, che si adatta meglio rispetto<br />

al congenere anche alla presenza di boschi misti di conifere e latifoglie e,<br />

probabilmente, risulta anche favorito dalla ricorrenza di inverni sempre<br />

meno severi. A scala sub-regionale la sua popolazione incrementa del<br />

9,2% nel “Boschi di conifere”, e dell’8,3% nei “Boschi di latifoglie”.<br />

Le figure 2a e 2b indicano il numero di specie in incremento, in<br />

diminuzione o con andamento non significativo per le diverse specie<br />

raggruppate, rispettivamente, per ambiente di nidificazione e per<br />

strategia migratoria come da classificazione riportata in tabella 6.<br />

Osservando i gruppi ecologici, il gruppo più problematico, ossia con il<br />

maggior numero di specie in regresso, è quello delle comunità ornitiche<br />

che vivono in rapporto con l’uomo, all’interno degli agro-ecosistemi: 10<br />

su 19 possiedono un andamento negativo a lungo termine. Decisamente<br />

migliore la condizione delle specie che abitano ambienti semi-naturali,<br />

come gli ambienti forestali o pre-forestali oppure gli ambenti aperti di<br />

media e alta quota, dove la pressione antropica è minore rispetto alla<br />

pianura. Per quanto riguarda i gruppi fenologici, invece, appare evidente<br />

che le popolazioni con il miglior status di conservazione sono quelle<br />

relative all’avifauna residente, con ben 12 specie su 16 che mostrano un<br />

andamento positivo e soltanto 2 in regresso (passero d’Italia e usignolo<br />

di fiume).<br />

29

Le figure 3, 4 e 5, indicano gli andamenti demografici per gruppi<br />

fenologici di specie, rispettivamente residenti, migratori parziali o a corto<br />

raggio e migratori a lungo raggio (trans-sahariani). Il solo gruppo<br />

fenologico che evidenzia un andamento significativo a lungo termine è il<br />

gruppo di specie residenti, con un incremento medio annuo del 2,8%<br />

(p

Specie Ambienti Strategia migratoria Andamento<br />

Poiana Buteo buteo foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Gheppio Falco tinnunculus aperti residente +<br />

Quaglia Coturnix coturnix agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />

Fagiano Phasianus colchicus agro-ecosistemi residente +<br />

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Colombaccio Columba palumbus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio +<br />

Tortora dal collare Streptopelia decaocto urbani residente +<br />

Tortora Streptopelia turtur agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />

Cuculo Cuculus canorus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />

Rondone Apus apus urbani migr. trans-sahariana n.s.<br />

Torcicollo Jynx torquilla agro-ecosistemi migr. trans-sahariana (‒)<br />

Picchio verde Picus viridis foreste e/o arbusteti residente +<br />

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major foreste e/o arbusteti residente +<br />

Allodola Alauda arvensis agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Rondine Hirundo rustica agro-ecosistemi migr. trans-sahariana ‒<br />

Balestruccio Delichon urbicum urbani migr. trans-sahariana n.s.<br />

Prispolone Anthus trivialis foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />

Spioncello Anthus spinoletta aperti migr. parziale/corto raggio +<br />

Cutrettola Motacilla flava agro-ecosistemi migr. trans-sahariana n.s.<br />

Ballerina gialla Motacilla cinerea aperti migr. parziale/corto raggio (‒)<br />

Ballerina bianca Motacilla alba agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Scricciolo Troglodytes troglodytes foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Passera scopaiola Prunella modularis foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />

Pettirosso Erithacus rubecula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Usignolo Luscinia megarhynchos foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana (‒)<br />

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros aperti migr. parziale/corto raggio +<br />

Codirosso Phoenicurus phoenicurus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />

Saltimpalo Saxicola torquata agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Culbianco Oenanthe oenanthe aperti migr. trans-sahariana +<br />

Merlo Turdus merula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Tordo bottaccio Turdus philomelos foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />

Usignolo di fiume Cettia cetti agro-ecosistemi residente ‒<br />

Canapino Hippolais polyglotta foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />

Capinera Sylvia atricapilla foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Luì bianco Phylloscopus bonelli foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />

Luì piccolo Phylloscopus collybita foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Regolo Regulus regulus foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Fiorrancino Regulus ignicapilla foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio +<br />

Pigliamosche Muscicapa striata foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana +<br />

Codibugnolo Aegithalos caudatus foreste e/o arbusteti residente +<br />

Cincia bigia Poecile palustris foreste e/o arbusteti residente +<br />

Cincia bigia alpestre Poecile montana foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />

Cincia mora Periparus ater foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />

Cinciarella Cyanistes caeruleus foreste e/o arbusteti residente +<br />

Cinciallegra Parus major foreste e/o arbusteti residente +<br />

Picchio muratore Sitta europaea foreste e/o arbusteti residente n.s.<br />

Rigogolo Oriolus oriolus foreste e/o arbusteti migr. trans-sahariana n.s.<br />

Averla piccola Lanius collurio agro-ecosistemi migr. trans-sahariana ‒<br />

Ghiandaia Garrulus glandarius foreste e/o arbusteti residente +<br />

Gazza Pica pica agro-ecosistemi residente +<br />

Cornacchia grigia Corvus cornix agro-ecosistemi residente (+)<br />

Storno Sturnus vulgaris agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio (+)<br />

Passero d'Italia Passer italiae urbani residente ‒<br />

Passero mattugio Passer montanus agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio (‒)<br />

Fringuello Fringilla coelebs foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Verzellino Serinus serinus urbani migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Verdone Carduelis chloris agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Cardellino Carduelis carduelis agro-ecosistemi migr. parziale/corto raggio ‒<br />

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula foreste e/o arbusteti migr. parziale/corto raggio n.s.<br />

Tabella 6. Classificazione delle specie sulla base dei principali ambienti frequentati e della<br />

strategia migratoria, andamento della popolazione regionale (+: aumento significativo;<br />

‒: diminuzione significativa; tra parentesi: quasi significativo; n.s.: andamento non<br />

significativo).<br />

31

Foreste/arbusteti<br />

Figura 2a. Sintesi degli andamenti demografici per specie raggruppate secondo ambiente<br />

di nidificazione.<br />

Figura 2b. Sintesi degli andamenti demografici per specie raggruppate secondo strategia<br />

migratoria.<br />

32<br />

Ambienti aperti<br />

Ambienti urbani<br />

Agro-ecosistemi<br />

<strong>Mi</strong>gr. transahariani<br />

<strong>Mi</strong>gr. parziali<br />

Residenti<br />

1<br />

5<br />

14<br />

4<br />

4<br />

3<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

In aumento Non significativo In diminuzione<br />

5<br />

7<br />

12<br />

8<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />

In aumento Non significativo In diminuzione<br />

8<br />

13<br />

10<br />

4<br />

8<br />

4<br />

1<br />

1<br />

4<br />

2

Figura 3. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo fenologico delle specie<br />

residenti (18 specie): R=0,028; p

Figura 6. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo ecologico di specie di<br />

ambienti urbani (5 specie): R=‒0,001; p=0,956.<br />

Figura 7. Indice di popolazione e suo andamento per il gruppo ecologico di specie di<br />

ambienti aperti (5 specie): R=0,055; p

35<br />

8-a) specie di<br />

agro-ecosistemi<br />

(19 specie):<br />

R=‒0,012;<br />

p=0,065.<br />

8-b) specie<br />

residenti di<br />

agro-ecosistemi<br />

(4 specie):<br />

R=0,033;<br />

p

36<br />

9-a) specie di<br />

ambienti forestali e/o<br />

arbustivi - tutte le<br />

specie (31 specie):<br />

R=0,022; p

37<br />

DISCUSSIONE<br />

I programmi di monitoraggio sono un utile strumento di valutazione della<br />

distribuzione, consistenza e andamento delle popolazioni animali. La<br />

conoscenza di queste informazioni è a sua volta indispensabile per<br />

intraprendere studi specifici finalizzati ad indagare le cause che<br />

determinano le dinamiche di popolazione, per adottare misure di<br />

gestione, conservazione e per avviare progetti di ripristino per le specie<br />

sottoposte a qualche forma di minaccia. Tuttavia, l’ottenimento di queste<br />

informazioni richiede adeguate e spesso indisponibili risorse economiche<br />

e umane. Perciò è spesso necessario ricorrere a strategie alternative atte<br />

a sfruttare tutti i dati raccolti in diverse circostanze, ovvero informazioni<br />

pertinenti a diversi progetti aventi finalità specifiche differenti. Tali<br />

strategie, pur consentendo di massimizzare l’efficienza economica, non<br />

possono sempre garantire la massima accuratezza del risultato.<br />

Tale approccio, messo in atto nella presente ricerca, ha permesso di<br />

ottenere l’andamento delle popolazioni nidificanti a partire dal 1992, con<br />

l’esclusione di pochi anni, per i quali purtroppo non è stato possibile<br />