Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. C - Liceo Giulio Cesare

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prot.n.<br />

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />

X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />

DOCUMENTO<br />

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. C<br />

M.C. Escher: Drawing Hands<br />

Anno Scolastico 2012/13<br />

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

Prof. Micaela Ricciardi

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZIONE C<br />

Anno scolastico 2012-2013<br />

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />

disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />

Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione C ha definito contenuti, obiettivi, metodi e<br />

strumenti valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno<br />

di corso.<br />

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />

Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è<br />

sorto (1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />

Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran<br />

parte residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa<br />

collocazione urbana.<br />

L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />

diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità<br />

) ed aule speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca,<br />

dotata di moderni sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi<br />

palestre e un campo di basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />

Dal POF dell’anno scolastico 2012/13 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />

ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />

ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />

per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />

particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione alla<br />

legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute<br />

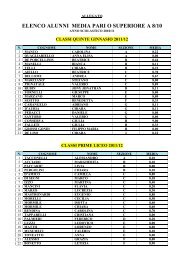

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

La <strong>classe</strong> <strong>III</strong> C è costituita da ventidue alunni (dodici maschi e dieci femmine). La continuità didattica è stata<br />

sostanzialmente assicurata per le materie scientifiche, Inglese, Educazione fisica e Greco mentre durante<br />

il triennio la <strong>classe</strong> ha visto avvicendarsi ogni anno un professore diverso sulla cattedra di latino e di Storia<br />

dell’Arte, ha cambiato docente di Italiano in secondo liceo e docente di Storia e Filosofia in questo ultimo<br />

anno scolastico. Nella sottostante tabella si mostra il quadro delle alternanze.<br />

Piuttosto eterogenea per provenienza socio-culturale, la <strong>classe</strong> si è andata definendo nel corso degli anni come<br />

un gruppo affiatato in cui la solidarietà tende generalmente a prevalere sulla competizione. Costituita in<br />

prevalenza dall’originario nucleo ginnasiale, si è andata numericamente riducendo; anche nell’anno in corso<br />

due ragazze, scoraggiate dal lavoro richiesto e non potendo contare su una solida preparazione di base, hanno<br />

chiesto il nulla osta nonostante alcuni docenti non approvassero né incoraggiassero la scelta. In compenso<br />

in II liceo un ragazzo e una ragazza provenienti da altra scuola si sono aggiunti al gruppo iniziale, arricchendo<br />

la <strong>classe</strong> con il loro contributo umano e intellettuale.<br />

Eterogenea e fortemente polarizzata dal punto di vista della predisposizione agli studi classici e delle competenze<br />

di base già acquisite, durante il triennio la <strong>classe</strong> nel suo insieme ha compiuto un significativo cammino<br />

di maturazione: tutti gli studenti hanno accresciuto il proprio senso di responsabilità, la capacità di applicazione<br />

allo studio e di rielaborazione dei contenuti appresi. Occorre sottolineare come questo percorso<br />

avrebbe per alcuni prodotto un miglior esito se fosse stato supportato da un impegno più assiduo; certo è che<br />

la mancanza di continuità nell’impegno unita ad alcune carenze di base ha fatto sì che un piccolo gruppo di<br />

studenti si attesti su livelli globalmente sufficienti, ma non ancora consolidati in tutte le discipline. Tutta la<br />

<strong>classe</strong> si è distinta per il comportamento collaborativo alla vita scolastica e per l’interesse nei confronti delle<br />

proposte di arricchimento culturale provenienti dai docenti. L’interesse e l’acquisizione di un personale me-

todo di studio hanno permesso a molti di ampliare l'ambito delle conoscenze e di rielaborarle anche mediante<br />

letture e ricerche personali. Alcuni studenti, all’interno di questo gruppo, possono sicuramente aspirare ad<br />

una valutazione di eccellenza.<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />

MATERIE LETTERARIE,<br />

LATINO E GRECO<br />

Cafiero (M.L.)<br />

Durante (lat. Greco)<br />

Cafiero<br />

Durante<br />

MATEMATICA Frigeni Laureti<br />

INGLESE Liberini Liberini<br />

STORIA DELL'ARTE Fiory Fiory<br />

ED. FISICA Mitrano Spinelli<br />

IRC Piani Piani<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />

ITALIANO Fascetto Petrella Petrella<br />

LATINO/GRECO Fascetto Scagliarini Scagliarini Petrella Scagliarini<br />

STORIA E FILOSOFIA Mannerucci Mannerucci Scozzafava<br />

MATEMATICA E FISICA Frigeni Frigeni Frigeni<br />

INGLESE Liberini Liberini Liberini<br />

SCIENZE Iezza Iezza Iezza<br />

STORIA DELL'ARTE Fiory (Di Mambro) Properzi Capalbo<br />

ED. FISICA Spinelli Spinelli Spinelli<br />

IRC Genovese Genovese Ronconi (Cangiano)<br />

Materia alternativa Cianfanelli Cristina

OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate, sono stati<br />

concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />

riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e culturale<br />

della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti delle<br />

diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere<br />

nei seguenti punti:<br />

1. raggiungimento di livelli di conoscenze sempre più articolate e criticamente supportate, attraverso<br />

l’ampliamento progressivo dei codici linguistici specifici e tecnici in ciascuna disciplina;<br />

2. sviluppo ed incremento di abilità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite,<br />

attraverso l’approfondimento delle rispettive metodologie di lavoro per ciascuna disciplina, in<br />

ordine ai differenti oggetti di studio;<br />

3. approfondimento delle tematiche disciplinari attraverso percorsi interdisciplinari;<br />

4. educazione alla legalità e al rispetto dell'altro.<br />

A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina.<br />

MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />

ITALIANO 1. Comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, individuarne gli elementi<br />

strutturali.<br />

2. Organizzare la struttura di un testo scritto usando le funzioni linguistiche in relazione alle diverse situazioni<br />

comunicative.<br />

3. Argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando un lessico specifico, conforme ai vincoli della<br />

comunicazione.<br />

4. Cogliere le relazioni interne ad uno o più testi, tra il testo e il suo contesto di riferimento; cogliere i<br />

legami che si possono stabilire con le altre discipline. Ricondurre la tradizione letteraria al proprio<br />

tempo, alla propria cultura.<br />

5. Rielaborare autonomamente i contenuti attraverso pertinenti processi di analisi e di sintesi; formulare<br />

giudizi mediante un consapevole utilizzo di strumenti critici e cognizioni culturali, sostenere motivate<br />

e personali valutazioni.<br />

6. Interrogare il testo letterario in rapporto a se stessi e al mondo esterno;<br />

La <strong>classe</strong> ha lavorato molto negli ultimi due anni per raggiungere gli obiettivi<br />

sopra esposti; ha dovuto affinare un metodo di studio volto generalmente<br />

all’acquisizione non critica di conoscenze e perfezionare pratiche di<br />

scrittura spontanee e non correlate alle diverse funzioni comunicative. Per<br />

conseguire tali obiettivi, si è scelto di ridurre i contenuti programmatici e<br />

di lavorare in profondità solo su testi e autori rappresentativi assicurando<br />

però ai ragazzi gli strumenti per integrazioni individuali.<br />

LATINO Tutti gli studenti hanno raggiunto, la consapevolezza delle diverse potenzialità<br />

espressive di un testo letterario e delle tecniche necessarie alla produzione<br />

di una scrittura efficace, non tutti aggiungono alla consapevolezza<br />

la competenza. Un gruppo consistente della <strong>classe</strong> ha pienamente raggiunto<br />

la maggior parte degli obiettivi conseguendo una preparazione eccellente.<br />

Una esigua minoranza della <strong>classe</strong> incontra ancora difficoltà<br />

nell’espressione scritta adeguata ai diversi tipi di testo e nella riflessione<br />

critica sugli argomenti oggetto di studio<br />

GRECO A conclusione del percorso scolastico triennale, si può positivamente evidenziare<br />

il consolidamento di discrete conoscenze dei molteplici aspetti<br />

che caratterizzano lo sviluppo della civiltà e della letteratura greca. Gli stu-

denti più capaci sanno collocare un testo nel sistema letterario, riuscendo<br />

anche ad inquadrarlo all’interno di un genere e a riconoscerne gli aspetti di<br />

continuità culturale; sanno altresì cogliere le reciproche influenze della civiltà<br />

greca con quella latina.<br />

Grazie ad un lodevole impegno da molti profuso per seguire il lavoro volto<br />

alla comprensione e traduzione di testi, la <strong>classe</strong> nel suo complesso ha raggiunto<br />

un adeguato livello nell’interpretazione e un livello buono<br />

nell’analisi critica dei testi proposti durante lo studio della letteratura. Per<br />

questo risultato, una componente positiva è stata sicuramente la continuità<br />

didattica nella disciplina.<br />

STORIA 1) Conoscere e comprendere i contenuti curricolari.<br />

2) Saper collocare i fenomeni storici in modo corretto nel contesto temporale, spaziale, culturale.<br />

3) Utilizzare adeguatamente termini e categorie storiografici.<br />

4) Riconoscere e comprendere la complessità dei processi storici, attraverso l’individuazione e l’analisi<br />

dei rapporti tra i diversi fattori che li costituiscono<br />

5) Saper inquadrare storicamente problematiche sociali, economiche e culturali e riconoscere analogie e<br />

differenze tra fenomeni storici.<br />

6) Conoscere alcune interpretazioni storiografiche e saperle valutare.<br />

Il lavoro in questa <strong>classe</strong>, nella quale insegno solo dal corrente a.s., è stato<br />

orientato al consolidamento (in qualche caso all’acquisizione) di un metodo<br />

di studio sistematico e rigoroso; particolare attenzione è stata rivolta a<br />

sviluppare competenze di analisi ragionata circa la complessità dei fenomeni<br />

storici. Relativamente al punto 6 gli studenti hanno lavorato sulle pagine<br />

di antologia storiografica presenti nel loro libro di testo; solo alcuni,<br />

particolarmente interessati alla disciplina, hanno arricchito la loro preparazione<br />

con letture personali pervenendo ad una visione critica e rielaborata<br />

delle tematiche studiate.<br />

All’inizio dell’anno la <strong>classe</strong> si presentava piuttosto disomogenea relativamente<br />

alle conoscenze e agli strumenti di analisi posseduti; ora la distanza<br />

si è un po’ ridotta e gli studenti, con poche eccezioni, hanno maturato<br />

una visione consapevole dei contenuti.<br />

FILOSOFIA 1) Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori e dei movimenti studiati.<br />

2) Saper utilizzare correttamente lessico e categorie filosofiche.<br />

3) Saper individuare i concetti chiave e analizzare la struttura argomentativa di brevi testi.<br />

4) Saper riconoscere la storicità degli autori studiati e saperli collocare correttamente nel contesto culturale.<br />

5) Individuare analogie e differenze tra le diverse teorie e saper confrontare, su alcune problematiche, le<br />

risposte dei filosofi studiati.<br />

6) Esprimere giudizi personali argomentati.<br />

Analoga la situazione di partenza per quanto riguarda filosofia. Il lavoro<br />

didattico è stato improntato al consolidamento di un metodo di studio analitico<br />

e non superficiale. Per ragioni di tempo e per permettere a tutti<br />

un’acquisizione ragionata del lessico, delle categorie e delle tematiche filosofiche<br />

ho trattato solo alcuni autori significativi dell’Ottocento e pochissime<br />

tematiche del Novecento. Per gli stessi motivi le pagine antologiche<br />

analizzate non sono state molte; va indicato che circa metà della <strong>classe</strong> ha<br />

letto e presentato una relazione su “Schopenhauer e Leopardi” di F. De<br />

Sanctis.<br />

Nel corso dell’anno per quasi tutti gli studenti c’è stato una crescita relativamente<br />

agli obiettivi indicati; qualcuno di loro, più interessato e aperto<br />

all’ascolto, ha arricchito lo studio con approfondimenti personali riuscendo<br />

a maturare una visione più personale.

INGLESE Per quanto riguarda la lingua inglese, gli obiettivi sono stati raggiunti quasi<br />

tutti. Gli studenti sono riusciti ad acquisire una certa scioltezza e spontaneità<br />

nell’uso della lingua. Sono in grado di comprendere le idee principali di<br />

varie tipologie di testi inserendoli nel loro contesto storico-sociale.<br />

Sono inoltre in grado di produrre un testo su vari argomenti esprimendo<br />

con chiarezza il loro punto di vista. La preparazione della maggior parte di<br />

loro ha raggiunto il livello B2.<br />

MATEMATICA Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti pienamente solo da alcuni<br />

studenti. La maggior parte degli alunni ha comunque acquisito in modo<br />

soddisfacente i contenuti disciplinari. Abbastanza soddisfacente anche la<br />

capacità di comprendere il linguaggio formale specifico e di utilizzare le<br />

procedure tipiche della matematica. Molti appaiono invece in difficoltà<br />

quando si tratta di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi<br />

di modelli matematici atti alla loro rappresentazione.<br />

FISICA Soddisfacente (ed in alcuni casi molto buona) la conoscenza complessiva<br />

degli argomenti trattati. Alcuni alunni mostrano ancora difficoltà nell’uso<br />

del linguaggio matematico adeguato, ma nel complesso anche in questo caso<br />

i risultati ottenuti possono considerarsi positivi. Le incertezze maggiori<br />

si riscontrano nel momento in cui occorre applicare le conoscenze e competenze<br />

acquisite per schematizzare e risolvere problemi di fisica.<br />

SCIENZE Gli obiettivi disciplinari raggiunti dagli studenti evidenziano una situazione<br />

diversificata.<br />

Alcuni studenti hanno acquisito buone conoscenze sia in astronomia che in<br />

geologia, dimostrando di saper utilizzare i termini del linguaggio tecnico<br />

scientifico in modo appropriato e corretto. Pienamente consapevoli del loro<br />

significato, possiedono gli strumenti per descrivere ed interpretare i fenomeni<br />

naturali.<br />

La maggior parte ha raggiunto un livello di conoscenza sufficiente e se<br />

guidati riescono a riconoscere e comprendere alcuni fenomeni naturali,<br />

dimostrando di aver acquisito una terminologia essenziale.<br />

Per altri studenti l’impegno discontinuo e lo studio superficiale hanno determinato<br />

il raggiungimento di risultati appena sufficienti.<br />

Nel complesso la <strong>classe</strong> ha mostrato, nel secondo periodo, un graduale mi-<br />

STORIA<br />

DELL’ARTE<br />

glioramento nell’attenzione e nella partecipazione al dialogo educativo.<br />

La <strong>classe</strong> ha mostrato sempre un forte interesse verso la materia sia negli<br />

anni precedenti che in quello attuale in cui sono subentrata.<br />

L’apprendimento e lo studio sono stati soddisfacenti soprattutto per alcuni<br />

alunni che si sono distinti per attenzione e preparazione. Gli alunni sanno<br />

argomentare le tematiche della materia e sanno analizzare e commentare le<br />

opere del programma. Hanno maturato un linguaggio corretto, ampio nella<br />

nomenclatura e nei termini specifici. Hanno seguito un percorso evolutivo<br />

migliorando complessivamente l’osservazione e la percezione del messaggio<br />

artistico e ne hanno colto le innumerevoli connessioni con la storia e<br />

con il presente. Sovente in <strong>classe</strong> ho potuto ampliare il discorso sulla tutela<br />

e la conservazione delle opere d’arte. Spesso sono stati fatti approfondimenti<br />

su singoli autori e in questo gli alunni hanno mostrato capacità di<br />

precisione e di ricerca accurata. Alcuni di loro si sono distinti per<br />

l’atteggiamento costantemente attento e recettivo volto a un continuo perfezionarsi<br />

nel metodo di studio e nell’esposizione linguistica dei contenuti<br />

rivelando una particolare inclinazione nel campo della materia.<br />

ED.FISICA Il programma svolto nel corso dell’anno si è incentrato su una serie di atti-

vità volte a stimolare lo sviluppo psico-motorio e funzionale degli studenti.<br />

In particolare sono state sviluppate:<br />

1) le conoscenze dei gesti tecnici e del regolamento essenziale delle<br />

varie discipline praticate e della terminologia specifica della materia;<br />

2) le capacità di percezione, comprensione e analisi di un compito<br />

motorio e di produzione di una risposta adeguata;<br />

3) le competenze nel saper applicare schemi di gioco, assumere ruoli<br />

e progettare, nelle linee essenziali, una seduta di allenamento.<br />

Gli studenti hanno mostrato una buona disposizione nei confronti della<br />

materia che hanno seguito con interesse ed impegno anche oltre l’orario<br />

scolastico. La <strong>classe</strong> ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi<br />

proposti con un livello di preparazione soddisfacente.<br />

IRC Le azioni didattiche dell’a.s. 2012/2013 hanno avuto i seguenti obiettivi:<br />

– avvicinare testi magisteriali e teologici, maturando competenze nel linguaggio<br />

specifico;<br />

– saper collocare sull’asse storico avvenimenti decisivi e personaggi significativi<br />

della storia della Chiesa nel XX secolo;<br />

– maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse opzioni fondamentali<br />

religiose;<br />

– riconoscere elementi della rivelazione e della tradizione cristiana nel<br />

pensiero contemporaneo.<br />

Mat. Alternativa a<br />

IRC<br />

Si è iniziato il percorso didattico con il fine di motivare lo studente allo<br />

studio del diritto e dei suoi istituti giuridici fondamentali, offrendo gli<br />

strumenti necessari alla ‘formazione del cittadino’. Sono state affrontate le<br />

tematiche relative al mondo del lavoro, alla famiglia e connesse<br />

all’organizzazione dello stato, tenendo conto dei bisogni culturali e sociali<br />

dello studente, accogliendo le sue proposte e rispettando le curiosità dello<br />

stesso su fatti di attualità e problemi della vita quotidiana. Lo studente ha<br />

manifestato un interesse crescente per la disciplina e per gli argomenti trattati<br />

e, la sua buona base culturale, ha consentito di affrontare tutte le tematiche<br />

con la consapevolezza delle sue competenze, conoscenze e capacità.<br />

La sua partecipazione attiva al dialogo scolastico e l’entusiasmo mostrato<br />

hanno permesso di svolgere in modo soddisfacente il programma predisposto.<br />

Alla luce di quanto è stato detto si può sicuramente affermare che<br />

lo studente ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

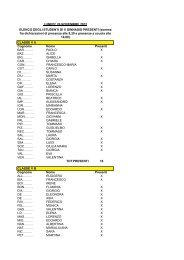

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

Nella programmazione di inizio d’anno e durante le periodiche riunioni, il Consiglio di <strong>classe</strong> ha<br />

approvato alcune attività extracurricolari fra quelle proposte a livello d’Istituto, che sono state svolte<br />

nel corso dell’anno scolastico ed hanno coinvolto tutti gli alunni. Tra quelle svolte in orario curricolare<br />

ricordiamo:<br />

– viaggio d’istruzione a Lisbona;<br />

– attività di orientamento universitario;<br />

– lettura del quotidiano in <strong>classe</strong>;<br />

– visita didattica alla Galleria d’arte Moderna per l’osservazione diretta dell’arte italiana<br />

dell’Ottocento e del Novecento;<br />

– due seminari presso l'Università “La Sapienza”, su temi riguardanti “La struttura dell'Universo”<br />

e “Formazione di minerali e loro evoluzione”;<br />

– “Astronomia con il planetario digitale”, attività a cura dell’associazione culturale Club delle<br />

scienza presso il nostro istituto;<br />

– Itinerario geopaleontologico e serata astronomica. Prof. Maurizio Chirri, a Rocca di Cave: percorso<br />

geologico e un'osservazione astronomica presso l'Osservatorio di Rocca di Cave (in programmazione<br />

a maggio)<br />

– Visita al Museo della Liberazione di via Tasso;<br />

– Assistenza ad un’udienza del processo sull’eccidio di Cefalonia, presso il Palazzo di Giustizia di<br />

Roma;<br />

– “Lezioni di Economia per le terze liceali”, prof. Giuliano Amato, presso il nostro istituto;<br />

– Incontro con un gruppo di volontari nel carcere di Regina Coeli, presso il nostro istituto.<br />

Alcuni studenti della <strong>classe</strong> hanno poi partecipato ad altre iniziative fra quelle segnalate a livello<br />

d’Istituto:<br />

– attività di volontariato presso la Mensa Caritas della Stazione Termini;<br />

– Pascoli 101, Giornata di studi pascoliani, presso il nostro istituto;<br />

– Olimpiadi di filosofia;<br />

– cerimonia celebrativa delle vittime delle Fosse Ardeatine;<br />

– letture filosofiche;<br />

– un ragazzo ha partecipato a New York al progetto di simulazione del congresso ONU;<br />

– stage di 3 giorni presso l'Istituto EBRI (fondazione Rita Levi Montalcini), dove hanno condotto<br />

un'esperienza sulla purificazione della proteina GFP;<br />

– campionati studenteschi di pallavolo;<br />

– campionati sportivi d’Istituto.<br />

Visione dei seguenti spettacoli teatrali in replica serale:<br />

1. “La coscienza di Zeno”, di I. Svevo, con Giuseppe Pambieri e con la regia di Maurizio Scaparro,<br />

Teatro Quirino;<br />

2. “Il Fu Mattia Pascal” di L. Pirandello con la regia e l’interpretazione di Tato Russo, Teatro<br />

Quirino di Roma<br />

3. “Serata a Colono” di Elsa Morante, con Carlo Cecchi e Antonia Truppo, regia di Mario<br />

Martone, Teatro Argentina di Roma;<br />

4. “Antigone”di Valeria Parrella, con Gaia Aprea e Paolo Serra, regia di Luca De Fusco, Teatro<br />

Eliseo di Roma

5. “Processo a Medea” presso l’Auditorium Parco della musica<br />

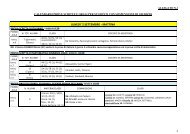

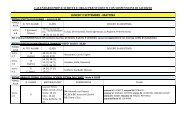

VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />

In sede di Collegio dei docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia<br />

di indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />

Per le prove orali, in particolare, il Consiglio di <strong>classe</strong> ha stabilito in sede di programmazione annuale<br />

di fare riferimento ai criteri stabiliti da ogni Dipartimento disciplinare e inoltre di tener conto<br />

dei seguenti elementi:<br />

– chiarezza nell’esposizione dei contenuti e padronanza del linguaggio tecnico di ogni disciplina;<br />

– capacità di operare collegamenti, anche attraverso un’autonoma rielaborazione critica.<br />

La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione<br />

che si allegano (allegati n. 2, 3, 4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie<br />

sono state approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame:<br />

12 gennaio 2013: terza prova (tipologia A); materie: Latino, Fisica, Filosofia, Scienze, Inglese;<br />

4 aprile 2013: terza prova (tipologia B); materie: Inglese, Greco, Matematica, Storia, Scienze;<br />

16 maggio 2013 terza prova (tipologia B ); materie: Greco, Storia, Fisica, Scienze, Inglese<br />

14 maggio 2012: prima prova (comune a tutto il <strong>Liceo</strong>).<br />

La simulazione di prima prova ha avuto una durata di 5 ore, mentre le simulazioni di terza prova<br />

hanno avuto una durata di 3 ore. Dai riscontri in sede di valutazione collegiale è risultato che per la<br />

terza prova la tipologia B (quesiti a risposta singola) risulta essere più congeniale al conseguimento<br />

di risultati positivi. Nella terza simulazione sono state prescelte quella tipologia e quelle discipline<br />

che, a parere del Consiglio di <strong>classe</strong>, consentono il raggiungimento di risultati migliori.<br />

I testi delle simulazioni di terza prova si allegano al presente documento (allegato n. 5).

Si allegano al presente documento:<br />

ALLEGATI<br />

Allegato n. 1: Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />

Allegati n. 2, 3, 4: Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza<br />

prova<br />

Allegato n. 5: Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />

Allegati n. 6–18: Programmi disciplinari<br />

Roma, 15 maggio 2013

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

ITALIANO prof.ssa Sabina Petrella (firma)……………………..<br />

LATINO prof. Cristiano Scagliarini (firma)……………………..<br />

GRECO prof. Cristiano Scagliarini (firma)……………………..<br />

INGLESE prof .ssa Gabriella Liberini (firma)……………………..<br />

STORIA E FILOSOFIA prof.ssa Angela Scozzafava (firma)……………………..<br />

MATEMATICA E FISICA prof. Maurizio Frigeni (firma)……………………..<br />

SCIENZE prof.ssa Isabella Iezza (firma)……………………..<br />

ED. FISICA prof. Saverio Spinelli (firma)……………………..<br />

STORIA DELL’ARTE prof.ssa Caterina Capalbo (firma)....................................<br />

IRC prof. Gaetano Cangiano (firma)……………………..<br />

MAT.ALT. prof.ssa Cristina Cianfanelli (firma)……………………..

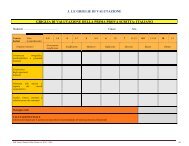

VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />

Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />

Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />

pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />

Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />

culturale.<br />

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />

Voto<br />

1 – 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9 – 10<br />

Indicatori di<br />

conoscenze<br />

Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />

argomenti disciplinari e disarticolate<br />

nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />

Conosce in modo vago e confuso gli<br />

argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />

difficoltà i nuclei essenziali e le<br />

interrelazioni.<br />

È in possesso di un esiguo repertorio di<br />

conoscenze, delle quali coglie<br />

parzialmente implicazioni e rimandi<br />

essenziali.<br />

Conosce gli ambiti delle diverse<br />

discipline e ne coglie in linea globale<br />

contenuti e sviluppi.<br />

Conosce gli argomenti e li colloca<br />

correttamente nei diversi ambiti<br />

disciplinari.<br />

Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />

grazie ad approfondimenti personali negli<br />

aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />

Mostra piena padronanza degli ambiti<br />

disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />

di informazioni.<br />

Indicatori di<br />

abilità<br />

Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />

assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />

argomentazione.<br />

Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />

nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />

un linguaggio disordinato e scorretto.<br />

Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />

incompleto, con non certa padronanza delle<br />

soluzioni espressive.<br />

Comprende le consegne e risponde in modo<br />

semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />

linguaggi disciplinari.<br />

Comprende e contestualizza le consegne e le<br />

sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />

complessivamente coerenti.<br />

Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />

operando collegamenti con<br />

appropriata scelta di argomentazioni.<br />

È in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />

dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />

efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />

Indicatori di<br />

competenze<br />

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />

non è in grado di applicare regole o elementari<br />

operazioni risolutive.<br />

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />

semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />

procedure di risoluzione.<br />

Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />

limitato di contesti. Applica, non sempre<br />

adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />

scelta e nella applicazione delle strategie di<br />

risoluzione.<br />

Sa impostare problemi di media complessità e<br />

formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />

di risoluzione.<br />

È capace di enucleare in modo articolato strategie<br />

di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />

operare scelte coerenti ed efficaci.<br />

Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />

ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />

anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />

Livello di certificazione delle competenze di<br />

base<br />

(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />

Non ha raggiunto il livello base delle<br />

competenze.<br />

Livello base: lo studente svolge compiti<br />

semplici in situazioni note, mostrando di<br />

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />

saper applicare regole e procedure<br />

fondamentali.<br />

Livello intermedio: lo studente svolge<br />

compiti e risolve problemi complessi in<br />

situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />

le abilità acquisite.<br />

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />

problemi complessi in situazioni anche non<br />

note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />

sostenere le proprie opinioni e assumere<br />

autonomamente decisioni consapevoli

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />

ALLEGATO N.2<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto in decimi<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Correttezza ortografica, morfosintattica<br />

e proprietà lessicale<br />

Conoscenza<br />

degli argomenti<br />

proposti<br />

Aderenza alla traccia e rispetto<br />

dei vincoli comunicativi<br />

Analisi, sintesi, coerenza e<br />

rielaborazione dei contenuti<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente insufficiente<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />

ALLEGATO N.3<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in quindicesimi 1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Giudizio sintetico<br />

Comprensione del testo<br />

Conoscenza della morfosintassi<br />

Qualità linguistica della traduzione<br />

Punteggio totale<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

I DOCENTI<br />

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />

Voto in decimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

ALLEGATO N.4<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare criticamente<br />

le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />

STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />

Voto in decimi<br />

Voto in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Descrittori<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

Quesiti<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare criticamente<br />

le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA<br />

12 gennaio 2013 tipologia A (rispondere in 20 righe)<br />

ALLEGATO N.5<br />

Latino. A partire dai testi che ti vengono proposti, argomenta le seguenti affermazioni: 1) la V Satira, dedicata a Cornuto, rappresenta<br />

la fase costruttiva della satira di Persio, nell’identificazione di un modello di vita, offerto dalla virtus stoica.<br />

2) “Piuttosto che con argomentazioni, Giovenale corrobora il suo giudizio con l’evidenza delle immagini, che talvolta pigliano risalto<br />

dal contrasto con le visioni opposte del buon tempo della Roma antica. Quasi sempre, nella sua satira, il caso particolare assurge a<br />

norma, la singola immagine deve esprimere direttamente il pensiero e il giudizio del poeta.”<br />

Testo n.1: la satira di Persio. Quando il cammino incerto e gli errori dovuti all'inesperienza del vivere trassero i miei pensieri agitati per un intrico di<br />

strade, io mi rimisi a te. Tu accogli i giovani insicuri, Cornuto, al tuo petto socratico. Allora, attento a non lasciarcene accorgere, accosti il regolo alla<br />

condotta deviata e la raddrizzi; il nostro animo è costretto dalla ragione e si affanna a lasciarsi sconfiggere e, sotto le tue dita, si trasforma in un ritratto<br />

modellato ad arte. Lunghe giornate ho passato con te, ricordo, e assieme a te, a tavola, coglievo le prime ore della notte. Insieme, io e te, decidiamo<br />

il tempo del lavoro e del sonno; insieme riposiamo dalle cose serie a una mensa parca. Sii pur certo che la vita di entrambi condivide un'unica legge<br />

ed è guidata dalla stessa stella. (Satira V, versi 34 – 46)<br />

Testo n.2: la satira di Giovenale. Quando un eunuco prende moglie e Mevia, con le mammelle ignude e lo spiedo in mano, va a caccia di cinghiali<br />

toscani nell’arena; quando tutti i patrizi sono sorpassati in ricchezza da un cialtrone che, ai miei tempi, mi raschiava rumorosamente la barba; quando<br />

un avanzo della plebaglia del Nilo, un servo di canopo, Crispino, tirandosi sulle spalle porpora tiria, sventola in giro, con le dita sudate, il suo anellino<br />

estivo, che par quasi non riesca a sopportare il peso della gemma, ah, è difficile allora non scrivere satire! (Satira I, versi 22 – 30)<br />

Filosofia.<br />

• [L’appetito del signore è pura negazione dell’oggetto]. Il lavoro, invece, è appetito tenuto a freno, un dileguare trattenuto; ovvero: il lavoro forma.<br />

Il rapporto negativo verso l’oggetto diventa forma dell’oggetto stesso, diventa qualcosa che permane; e ciò perché proprio a chi lavora l’oggetto<br />

ha indipendenza. [……] così, quindi, la coscienza che lavora giunge all’intuizione dell’essere indipendente come di se stessa.<br />

Hegel, da “Fenomenologia dello Spirito”.<br />

• [Nella società civile si produce la divisione del lavoro; il lavoro del singolo diventa più semplice e astratto, aumenta la quantità della produzione e la<br />

dipendenza e il rapporto di scambio tra gli uomini.] Inoltre, l’astrazione del produrre rende il lavoro sempre più meccanico e, quindi, alla fine, atto<br />

a che l’uomo ne sia rimosso e possa essere introdotta, al suo posto, la macchina.<br />

Hegel, da Lineamenti della filosofia del diritto.<br />

• L’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come un essere estraneo, come una potenza indipendente da colui<br />

che lo produce. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, è diventato una cosa, è l’oggettivazione del lavoro. La realizzazione<br />

del lavoro è la sua oggettivazione [che] appare nello stadio dell’economia privata come un annullamento dell’operaio, l’oggettivazione appare<br />

come perdita e asservimento dell’oggetto, l’appropriazione come estraneazione, alienazione.<br />

Marx, da Manoscritti economico-filosofici del 1844<br />

Partendo da queste citazioni il candidato metta a confronto Hegel e Marx relativamente ai concetti di relazione uomo-natura, lavoro,<br />

autocoscienza e alienazione.<br />

Fisica. Spiega che cos'è la forza di Lorentz e descrivi in generale il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, sia<br />

qualitativamente che quantitativamente.<br />

Scienze. Dopo aver illustrato la differenza tra anno sidereo e anno tropico, spiega quali cause sono alla base della loro diversa durata.<br />

Inglese. Analyze “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde.<br />

4 aprile 2013 tipologia B (rispondere in 10 righe)<br />

Greco 1. Quali sono le principali acquisizioni della filologia ellenistica? In che cosa si distinguono, secondo te, gli scienziati e gli eruditi<br />

dell’età ellenistica rispetto ai filosofi e agli intellettuali delle precedenti età?<br />

Greco 2. Esponi sinteticamente la teoria letteraria professata dall’autore del trattato Sul sublime a partire dalla formula “Il sublime è<br />

eco della magnanimità”.<br />

Storia 1. Analizza le forme e i meccanismi attraverso i quali si attuò il totalitarismo staliniano.<br />

Storia 2. Analizza motivazioni e conseguenze, sul piano interno e su quello internazionale, della guerra di Etiopia.<br />

Matematica 1. Una piramide ha per base un rombo ABCD le cui diagonali misurano 6 e 8 e s’incontrano nel punto H, mentre l’altezza<br />

VH della piramide misura 7. Determina la superficie totale della piramide.<br />

Matematica 2. Nel triangolo ABC il lato BC misura 12 cm, il lato AC misura 9 cm e l’angolo in B è di 30°. Determina tutte le possibili<br />

misure del lato AB.<br />

Scienze 1. La fotosfera solare è caratterizzata da un’intensa attività che si manifesta in varie forme. Descrivi le manifestazioni più evidenti<br />

e spiega come tali manifestazioni sono collegate con alcuni fenomeni terrestri.<br />

Scienze 2. Descrivi le caratteristiche chimico-fisiche di un magma basico, mettendole in relazione con le principali famiglie di rocce<br />

effusive e intrusive alle quali dà origine.<br />

Inglese 1. What are the main themes of “A passage to India”?<br />

Inglese 2. What do you know about “Mrs. Warren’s Profession”?

16 maggio 2013 tipologia B (rispondere in 10 righe)<br />

Greco 1. Quali sono i nuovi itinerari esplorati dalla filosofia durante l’età ellenistica? A chi propriamente si rivolge il messaggio dei<br />

filosofi?<br />

Greco 2. “Col divino Plutarco potrò consolarmi, volgendo gli occhi ai pochi illustri che sovrastano a tanti secoli e a tante genti”.<br />

(Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802). In quale misura questa immagine di Plutarco corrisponde all’effettiva dimensione storica<br />

delle Vite? Qual era l’intenzione di Plutarco nel comporre l’opera? I personaggi delle Vite possono davvero considerarsi eroici?<br />

Storia 1. La guerra civile spagnola. Illustrane le cause, gli aspetti più importanti del suo svolgimento, e le conseguenze soffermandoti<br />

in particolare sulle implicazioni che ebbe per l’Europa.<br />

Storia 2. Esponi principi ispiratori, caratteristiche ed esiti della politica degasperiana dal 1945 al 1948.<br />

Fisica 1. Una spira quadrata, il cui lato misura 5,2 cm, si trova in una zona in cui è presente un campo magnetico perpendicolare al<br />

piano della spira. L’intensità del campo magnetico varia da 4, 2 !10 "4<br />

T a 7, 5!10 "3 T in un tempo !t. Determina il valore di !t, sapendo<br />

che nella spira viene indotta una forza elettromotrice di 0,55 V.<br />

Fisica 2. Analizzando lo spettro di una stella si vede che la riga H-" dell’idrogeno compare alla lunghezza d’onda di 652,5 nm, mentre<br />

la stessa riga in uno spettro prodotto in laboratorio si trova alla lunghezza d’onda di 656,3 nm. Calcola la velocità radiale relativa fra la<br />

stella e la Terra e dì se si tratta di avvicinamento o allontanamento.<br />

Scienze 1. Nonostante si muovano a velocità elevatissime, le galassie non sembrano spostarsi in cielo. Eppure un dettaglio della loro<br />

luce rivela che si stanno allontanando da noi.<br />

Scienze 2. Il candidato riassuma la teoria del rimbalzo elastico..<br />

Inglese 1. Considering the poems by W. Wordsworth you have read, say in what way they are consistent with the ideas expressed in<br />

the Preface to the Lyrical Ballads.<br />

Inglese 2. In which of his books does Dickens criticise the Victorian school system? Which criticism in particular does he make?

ALLEGATO N. 6. Italiano<br />

ALLEGATO N. 7. Latino<br />

ALLEGATO N. 8. Greco<br />

ALLEGATO N. 9. Inglese<br />

ALLEGATO N. 10. Storia<br />

ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />

ALLEGATO N. 12. Matematica<br />

ALLEGATO N. 13. Fisica<br />

ALLEGATO N. 14. Scienze<br />

ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />

PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />

ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />

ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica<br />

ALLEGATO N. 18. Materia alternativa all’IRC<br />

ALLEGATI

Docente: Prof.ssa Sabina Petrella<br />

PROGRAMMA DI ITALIANO<br />

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO<br />

LETTURA, PARAFRASI, ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI CANTI.<br />

Canto I<br />

Canto II, vv.1-45<br />

Canto <strong>III</strong><br />

Canto VI<br />

Canto XI<br />

Canto XV, vv . 97-135<br />

Canto XVII<br />

IL NEOCLASSICISMO<br />

L’intellettuale illuminista<br />

L’estetica neoclassica<br />

• La statua di Apollo da J.J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità<br />

UGO FOSCOLO<br />

La vita<br />

La concezione del ruolo dell’intellettuale<br />

La concezione della civiltà e il ruolo della poesia<br />

Lingua e stile tra Classicismo e Romanticismo<br />

Il tema della morte e del dovere della memoria<br />

Foscolo classicista: Le Grazie”<br />

Attualità di Foscolo<br />

• La lettera da Ventimiglia, Ultime lettere di Jacopo Ortis<br />

• Alla Sera,<br />

• Né più mai toccherò le sacre sponde<br />

• Un di, s’io non andrò sempre fuggendo di gente in gente<br />

• Dei Sepolcri: vv. 1-53, 88-189, 230-295<br />

• Il velo delle Grazie, dalle Grazie, vv. 153-196.<br />

ALLEGATO N.6<br />

IL ROMANTICISMO<br />

DEFINIZIONE E CARATTERI DEL ROMANTICISMO<br />

• Il concetto di Sehnsucht da L. Mittner Storia della letteratura tedesca II, Einaudi, To, 1964, pp.698-<br />

702 (con tagli)<br />

• La romantica e l’ansia di assoluto, da A. W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica<br />

L’opposizione IO-MONDO , e sua interpretazione in chiave storica o in chiave esistenziale<br />

La filosofia e l’estetica del Romanticismo europeo<br />

• La superiorità dell’arte sulle altre forme di coscienza da F. W. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale,<br />

Laterza, Bari, 1965, p.301<br />

• La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale, secondo Schiller da F. Schiller,Sulla poesia ingenua<br />

e sentimentale, Mondatori, MI, 1995, pp 30-33, 40-42. (con tagli)<br />

I CARATTERI DEL ROMANTICISMO ITALIANO<br />

La polemica tra “classici” e “romantici”<br />

• M.me de Stael, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni in AA.VV. Manifesti romantici e altri scritti,<br />

a cura di M. Scotti, Utet, TO, 1979. pp, 89-91<br />

• G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo a un suo figliolo, in AA.VV. Manifesti romantici e altri<br />

scritti, op. cit. pp. 434-440 (con tagli)<br />

La posizione di G. Leopardi nella polemica tra “classici” e “romantici”<br />

La questione della lingua

ALESSANDRO MANZONI<br />

L’IMPORTANZA STORICA DI MANZONI<br />

VITA E OPERE<br />

Gli Inni sacri<br />

Le odi civili<br />

• Il cinque maggio<br />

Le tragedie<br />

• Il coro dell’atto IV, da Adelchi, atto IV<br />

Il romanzo storico<br />

• I promessi sposi<br />

Il progetto manzoniano di società, la storia, gli umili, la giustizia<br />

L’ideologia religiosa: il problema del male e il tema della provvidenza<br />

La “rivoluzione linguistica” manzoniana<br />

o Il sugo della storia, dal cap.XXXV<strong>III</strong><br />

Gli altri scritti<br />

• Storia della colonna infame, Introduzione, Sellerio, Pa, 1982<br />

La questione morale nella Storia della colonna infame<br />

GLI SCRITTI DI POETICA<br />

• A. Manzoni, Lettera al Signor C.*** sull’ unità di tempo e di luogo nella tragedia in Lettere sui Promessi<br />

Sposi, a cura di G. G. Amoretti,Garzanti, MI, 1985<br />

Il rapporto tra poesia e storia nella lettera a Chauvet<br />

• A. Manzoni, Lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo in Lettere sui Promessi Sposi op. cit.<br />

LE IDEE DI MANZONI SULLA QUESTIONE DELLA LINGUA<br />

GIACOMO LEOPARDI<br />

MODERNITA’ DI LEOPARDI<br />

IL DOLORE COME ESPERIENZA CONOSCITIVA<br />

LA VITA<br />

LE FASI DEL PENSIERO LEOPARDIANO E LA POETICA AD ESSE CORRISPONDENTE<br />

LE OPERE<br />

Epistolario:<br />

• Lettera a P. Giordani , Ep.. 32, 30 aprile, 1817, da G. Leopardi, Tutte le opere, a cura di W. Binni,<br />

Sansoni, Fi, 1969, vol. I<br />

• Lettera al fratello Carlo, Ep. 219, 25 novembre 1822, op. cit.<br />

Zibaldone di pensieri:<br />

• Teoria del piacere,Zibaldone 165-183<br />

• Teoria della visione, piacere dell’indefinito luminoso, Zibaldone, 1744-1745<br />

• Sulla noia, Zibaldone, 1691, 4043<br />

• Sulla poetica del vago e dell’indefinito, sensazioni uditive, Zibaldone, 1927, 1929<br />

• Sulle tre diverse maniere di vedere le cose, Zibaldone, 102, 103<br />

• Sul componimento L’infinito, Zibaldone, 472, 171, 1181-82, 4178<br />

• Sulle ricordanze della fanciullezza, rimembranza e poesia, Zibaldone1987, 1988, 4426<br />

• Sulle parole poetiche, Zibaldone 1789, 1798, 1930<br />

Operette morali:<br />

• La scommessa di Prometeo<br />

• Dialogo della Natura e di un Islandese<br />

• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutiérrez<br />

• Dialogo di Tristano e di un amico<br />

Canti:<br />

• L’infinito<br />

• La sera del di di festa<br />

• Alla luna<br />

• A Silvia

• La quiete dopo la tempesta<br />

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />

• A se stesso<br />

• La ginestra, o il fiore del deserto<br />

L’ETA’ DEL POSITIVISMO<br />

CENNI SULLA CULTURA FILOSOFICA (COMTE, DARWIN)<br />

METODO SCIENTIFICO APPLICATO ALLE SCIENZE UMANE<br />

L’ESTETICA FRA IL SOCIOLOGISMO DI TAINE E IL REALISMO<br />

• E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux, Rizzoli, Mi, 1951<br />

• E. Zola, Prefazione ai Rougon-Macquart, in La fortuna dei Rougon, Garzanti, Mi, 1992<br />

GIOVANNI VERGA<br />

La vita e le opere<br />

La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga: L’eclisse dell’autore,<br />

La regressione nel mondo rappresentato<br />

Il ciclo dei vinti<br />

L’ideologia di Verga, la religione della famiglia, il progresso<br />

Scritti Teorici:<br />

• Lettera a S. Farina in L’amante di Gramigna, da Vita dei campi<br />

Novelle<br />

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi,<br />

• La lupa, da Vita dei campi<br />

• Fantasticheria, da Vita dei campi<br />

• La roba da Novelle Rusticane<br />

• Libertà, da Novelle Rusticane<br />

Romanzi<br />

• Eva: Prefazione<br />

• I Malavoglia:<br />

o Prefazione,<br />

o L’addio di ‘Ntoni, dal cap.XV<br />

L’ETA’ DEL DECADENTISMO<br />

- IL DECADENTISMO COME FENOMENO CULTURALE E ARTISTICO<br />

La scoperta dell’inconscio<br />

- TIPOLOGIA DELL’EROE DECADENTE. L’ESTETA, IL VEGGENTE, IL SUPERUOMO<br />

- LA POESIA FRANCESE DAL PARNASSIANESIMO AL SIMBOLISMO<br />

C. Baudelaire:<br />

• L’albatro in I fiori del male, trad. di L. de Nardis, Feltrinelli, Mi, 1964<br />

• Corrispondenze, in I fiori del male, op. cit.<br />

• Spleen in I fiori del male, op. cit. n.78<br />

P. Verlaine<br />

• Languore, in Poesie, Feltrinelli, Mi, 1964 C. Baudelaire:<br />

• LA CRISI DELL’INTELLETTUALE:<br />

• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà<br />

• Perdita d’aureola, C. Baudelaire<br />

• Prefazione a “Eva”, G. Verga<br />

GIOVANNI PASCOLI<br />

- LA VITA E LE OPERE

- LA POETICA DEL FANCIULLINO<br />

- I TEMI DELLA POESIA PASCOLIANA. LA NATURA, LA MORTE, IL NIDO<br />

- L’IMPRESSIONISMO NATURALISTICO DI MYRICAE<br />

- LO SPERIMENTALISMO LINGUISTICO PASCOLIANO<br />

• Il fanciullino, in prose, Mondatori, Mi, 1952<br />

• Novembre, in Myricae, ed. critica a cura di G. Nava, Salerno, Roma, 1991<br />

• L’assiuolo, in Myricae, op. cit.<br />

• X agosto, in Myricae, op. cit.<br />

• Il gelsomino notturno in Canti di Castelvecchio, Poesie, Mondatori, Mi, 1958<br />

• Digitale purpurea, in Poemetti, Poesie, Mondatori, Mi, 1958<br />

• L’aquilone in Poemetti, op.cit.<br />

OPINIONI CRITICHE<br />

G. Contini, Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica, Einaudi, To, 1970, pp. 241-243<br />

GABRIELE D’ANNUNZIO<br />

- LA VITA INIMITABILE DI UN MITO DI MASSA<br />

- LE OPERE<br />

- L’IDEOLOGIA E LA POETICA. ESTETISMO, SUPEROMISMO, PANISMO<br />

-<br />

- IL FANCIULLINO E IL SUPERUOMO: DUE MITI COMPLEMENTARI<br />

- LO SPERIMENTALISMO LINGUISTICO DI D’ANNUNZIO E L’INFLUENZA SULLA POESIA DEL<br />

NOVECENTO<br />

• Meriggio, Alcyone in Versi d’amore e di gloria, a cura di N. Lorenzini e A. Andreoli, vol. II, Mondatori,<br />

Mi, 1984<br />

• La sera fiesolana,Alcione, op. cit.<br />

• La pioggia nel pineto, op. cit.<br />

• “Qui giacciono i miei cani”, in Versi d’amore e di gloria<br />

Il concetto nietzscheano di “ubermensch” e quello dannunziano del superuomo<br />

ITALO SVEVO<br />

NASCITA DEL ROMANZO D’AVANGUARDIA IN ITALIA<br />

VITA E OPERE<br />

LA CULTURA E LA POLITICA<br />

CARATTERI GENERALI DE ”UNA VITA” E DE “SENILITA’”<br />

LA COSCIENZA DI ZENO, GRANDE ROMANZO D’AVANGUARDIA<br />

La situazione culturale triestina<br />

La “Coscienza di Zeno” come opera aperta<br />

Sanità e malattia, il significato della conclusione del romanzo<br />

• “Prefazione” e “Introduzione"<br />

• “Lo schiaffo del padre” dal capitolo “La morte di mio padre”<br />

• “La proposta di matrimonio” dal capitolo “Storia del mio matrimonio”<br />

• “La salute di Augusta” dal capitolo VI “La moglie e l’amante<br />

• “La vita è una malattia” dal capitolo V<strong>III</strong>“Psico-analisi”<br />

• “La pagina conclusiva” dal capitolo V<strong>III</strong>“Psico-analisi”<br />

LUIGI PIRANDELLO<br />

LA FORMAZIONE E L’ATTIVITA’ ARTISTICA<br />

VITA E OPERE<br />

LA CULTURA LETTERARIA, FILOSOFICA E PSICOLOGICA DI PIRANDELLO<br />

LE PRIME SCELTE DI POETICA<br />

IL RELATIVISMO FILOSIFICO E LA POETICA DELL’UMORISMO<br />

• “L’arte epica compone, quella umoristica scompone” da “L’umorismo”<br />

• “La forma e la vita” da “L’umorismo”<br />

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ARTE UMORISTICA DI PIRANDELLO<br />

TRA VERISMO E UMORISMO

I ROMANZI UMORISTICI: “IL FU MATTIA PASCAL”, “QUADERNO DI SERAFINO GUBBIO OPE-<br />

RATORE” E “UNO,NESSUNO E CENTOMILA”<br />

LE “NOVELLE PER UN ANNO”: DALL’UMORISMO AL SURREALISMO<br />

• “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”<br />

• Il fu Mattia Pascal, capp. VII, IX<br />

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO<br />

LA NUOVA CONCEZIONE SOCIALE DEGLI INTELLETTUALI<br />

I Crepuscolari<br />

LE AVANGUARDIE STORICHE<br />

Il Futurismo<br />

• Bombardamento da F. T. Marinetti, Zang tumb tuuum<br />

PERCORSI NELLA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO<br />

- Filone simbolista: “novecentista” ermetismo Ungaretti<br />

- Filone allegorico “antinovecentista” Saba,<br />

- Montale<br />

UMBERTO SABA<br />

LA VITA E LA POETICA, L’ORIGINALITA’ DI SABA<br />

• Amai dal Canzoniere<br />

• A mia moglie dal Canzoniere<br />

• La confessione alla madre da Ernesto<br />

GIUSEPPE UNGARETTI<br />

LA VITA, LA FORMAZIONE E LA POETICA<br />

LA RICERCA DELLA PAROLA ASSOLUTA<br />

• In memoria da L’allegria<br />

• Soldati, da L’allegria<br />

• Veglia, da L’allegria<br />

• Natale, da L’allegria<br />

EUGENIO MONTALE<br />

LA CENTRALITA’ DI MONTALE NEL CANONE POETICO DEL NOVECENTO<br />

LA VITA, LE OPERE, LEVARIE FASI DELLA PRODUZIONE<br />

LA CRISI DEL SIMBOLISMO in OSSI DI SEPPIA:<br />

• Non chiederci la parola<br />

• Spesso il male di vivere<br />

• Meriggiare pallido e assorto<br />

L’ALLEGORISMO DELLE OCCASIONI<br />

• La casa dei doganieri<br />

LA SVOLTA DI SATURA<br />

• Ho sceso dandoti il braccio<br />

*E’ ancora possibile la poesia? In E. Montale, Sulla poesia, a cura di G. Zampa,Mondadori, MI, 1976

Docente: professor Cristiano Scagliarini<br />

PROGRAMMA DI LATINO<br />

ALLEGATO N.7<br />

Programma di Letteratura con Letture antologiche (in traduzione italiana, a scelta tra quelle proposte)<br />

Libro di testo: G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le Monnier. Volume<br />

3: L’età imperiale<br />

Capp. 1/2/4: L’età imperiale da Tiberio ai Flavi: quadro storico-politico. I generi poetici nell’età giulio-<br />

claudia. Le Fabulae di Fedro. Gli orientamenti della storiografia in età imperiale: gli storici ostili all’impero e<br />

la storiografia filoimperiale di Velleio Patercolo e Valerio Massimo. (Cenni essenziali).<br />

Cap. 5: Seneca: (vedi il programma di autore).<br />

Cap. 6: Lucano; la Pharsalia (esposizione dell’argomento). Letture antologiche: t1/t3/t4/t5/t6<br />

Cap. 7: Petronio; il Satyricon: realismo e parodia in Petronio. Letture antologiche: percorso 2: la Cena Tri-<br />

malchionis in lettura integrale; t4: la novella della matrona di Efeso. Il suicidio di Petronio in Tacito, Annales<br />

XVI, capp. 18 e 19 (cap.15.Tacito, testo t27 pg.491 del medesimo libro di letteratura). Dibattito critico alle<br />

pgg. 245-252. Lettura critica (facoltativa) del saggio di E. Auerbach, Fortunata, il realismo nella prosa latina.<br />

Cap. 8: La satira sotto il principato: Persio e Giovenale. Letture antologiche: t2/t4/t5/t7.<br />

Cap. 9: L’epica di età flavia: gli epigoni di Virgilio: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico (cenni essenziali).<br />

Cap. 10: Plinio il Vecchio e la Naturalis historia (cenni essenziali).<br />

Cap. 11: Marziale e l’epigramma. Letture antologiche: (ampia scelta da t1 a t15).<br />

Cap. 12: Quintiliano. Letture antologiche: t3/t4/t6.<br />

Cap. 13: L’età degli imperatori per adozione. Gli Antonini: storia e cultura letteraria.<br />

Cap. 14: Plinio il Giovane tra epistola e panegirico (cenni essenziali).<br />

Cap. 15: Tacito: (vedi il programma di autore).<br />

Cap. 16: Svetonio e la storiografia minore (cenni essenziali).<br />

Cap. 17: Apuleio. Letture antologiche: da t3 a t10 (in particolare, la favola di Amore e Psiche andrà inte-<br />

gralmente letta in traduzione italiana). Dibattito critico: letture critiche n. 1 e 2 alle pgg. 557-560.<br />

Nell’impossibilità di sviluppare sistematicamente la trattazione dei secoli conclusivi dello sviluppo letterario,<br />

si è ritenuto di fornire agli studenti cenni essenziali sul latino cristiano e sulla figura di Sant'Agostino, con par-<br />

ticolare riferimento all’opera Confessiones. Capp. 26 e 27: Il trionfo del cristianesimo. Agostino e i padri del-<br />

la Chiesa. Letture antologiche: da t6 a t12 (in particolare, i testi t8 e t10 andranno tradotti dal latino).<br />

Programma di Lettura e analisi di testi d’autore<br />

Orazio Carmina: dal libro: M. Gori, Novae voces. Orazio, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Introdu-<br />

zione alla lettura della lirica oraziana nel panorama dell’età augustea. I Carmina: composizione, struttura e te-<br />

matiche; il riferimento ai modelli greci; la visione filosofica e l’ideale del giusto mezzo; il rapporto con il pote-<br />

re e l’inizio del classicismo latino; la metrica, lo stile, il linguaggio.<br />

Lettura in lingua con scansione metrica, analisi, traduzione, contestualizzazione e commento dei carmina: I.1 -<br />

I.4 - I.9 - I.11 - I.37 - I.38 - II.10 (solo in traduzione italiana) - II.14 -<strong>III</strong>.13 - <strong>III</strong>.30 - IV.7. Dibattito critico:

dal II volume di letteratura, alle pgg. 284-290.<br />

Seneca: dal libro di letteratura G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le<br />

Monnier. Volume 3, capitolo 5: la vita e l’opera; filosofia e potere: l’evoluzione dei rapporti con la corte impe-<br />

riale; la scelta filosofica: il genere della consolatio, le opere dell’etica stoica e la libertà del sapiens, la pratica<br />

quotidiana della filosofia e la scelta dell’epistula; la produzione tragica e il logos sconfitto; le scelte espressi-<br />

ve: il linguaggio dell’interiorità e quello della predicazione.<br />

Letture antologiche (in lingua italiana): dai Dialoghi: t1/t5/t7/t8/t10/t14/t15/t17/t18 (almeno tre a scelta); de<br />

brevitate vitae (lettura integrale); dall’Apokolokyntosis: t19/t20; dalle tragedie: Medea (lettura integrale); dalle<br />

Epistulae morales ad Lucilium: t3/t4/t12/t13.<br />

Traduzione dal latino: analisi e traduzione, contestualizzazione e commento dei brani: percorso tematico sul<br />

De brevitate vitae. Frenesia di vita e paura della morte, fascicolo distribuito (capitoli 1-3; 10,2/5-6; 12,1-<br />

2/4/7). Epistulae morales ad Lucilium: t2 (epistula 1) - t6 (epistula 70, 14-19) - t11 (epistula 41,1-5) - t16<br />

(epistula 147, 1-13). Dibattito critico: letture critiche n. 2 e 3 alle pgg. 137-141.<br />

Tacito: dal libro di letteratura G.B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, Le<br />

Monnier. Volume 3, capitolo 15: La vita e l’opera di Tacito: conoscenza generale e struttura dell’Agricola,<br />

della Germania, delle Historiae e degli Annales. Il rapporto con il potere imperiale e la figura di Agricola; le<br />

cause della decadenza dell’oratoria nel Dialogus; gli interessi etnografici e l’idealizzazione del mondo barbari-<br />

co; Historiae e Annales: inattualità del mos maiorum e radici del principato, la soluzione del principato mode-<br />

rato; incisività stilistica e moduli espressivi.<br />

Letture antologiche (in lingua italiana): dall’Agricola: t1/t2/t3/t4; dalla Germania: t8/t9/t10/t13; dalle Histo-<br />

riae: t20/t24; dagli Annales: t18/t19/t21/t22/t26/t27.<br />

Traduzione dal latino: analisi e traduzione, contestualizzazione e commento dei brani: dall’Agricola: t5<br />

(cap.10); t6 (capp.11-12,4); t15 (capp.30-32): t23 (cap.1). Percorso tematico: gli Annales. Neropolis,<br />

l’incendio di Roma (XV, 38-44): fascicolo distribuito: 13.1 (cap.XV,38); 13.5 (cap.XV,43); 13.6 (cap.XV,44).<br />

Dibattito critico: lettura critica n.2 e una a scelta tra la n.1 e la n.3, alle pgg. 496-501.<br />

Durante l’anno scolastico sono state svolte traduzioni di brani, con particolare riferimento agli autori di età<br />

imperiale: Livio – Velleio Patercolo – Valerio Massimo – Seneca – Tacito – Plinio il Giovane.

Docente: professor Cristiano Scagliarini<br />

PROGRAMMA DI GRECO<br />

ALLEGATO N.8<br />

Programma di Letteratura con Letture antologiche (in traduzione italiana, a scelta tra quelle proposte).<br />

Libro di testo: Mario Casertano – Gianfranco Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, volume <strong>III</strong>, tomi 1 e<br />

2, Palumbo Editore.<br />

Volume <strong>III</strong> . Tomo 1<br />

Capitolo 1: la civiltà ellenistica: i centri di diffusione e i caratteri della civiltà ellenistica. Il rapporto tra lette-<br />

ratura e pubblico. La lingua della koinè.<br />

Il quadro culturale: trattazione per cenni essenziali: dal capitolo 8: Filologi e scienziati; dal capitolo 10: la fi-<br />

losofia dell’età ellenistica, con particolare riferimento all’epicureismo, alla prima fase dello stoicismo, alla<br />

scuola cinica. Letture antologiche: T1 Alessandro fra storia e leggenda.<br />

Capitolo 2: Menandro e la Commedia Nuova: il teatro e l’umanesimo menandreo; le scelte linguistiche e la<br />

tecnica teatrale. Letture antologiche: lettura integrale di una commedia a scelta: Dyskolos – Perikeiromene –<br />

Epitrepontes – Aspis.<br />

Capitolo 3: la poesia elegiaca: Callimaco. La poetica callimachea tra tradizione e innovazione; Callimaco, il<br />

poeta “giocoso”. Letture antologiche: T1 – T3 – T4 – T5 – T6 – T8 – da T10 a T12.<br />

Capitolo 4: la poesia epico – didascalica: Apollonio Rodio. La poetica di Apollonio tra Omero e Callimaco.<br />

Le Argonautiche: struttura del poema, i protagonisti del poema: Medea e Giasone. Letture antologiche: T1 –<br />

T4 – T6 – T7 – T9 – T11.<br />

Capitolo 5: la poesia bucolico – mimetica: Teocrito. Il corpus teocriteo; il paesaggio bucolico e il realismo<br />

fantastico di Teocrito; la visione dell’eros. La poesia bucolica dopo Teocrito: Mosco e Bione. La poesia mime-<br />

tica dopo Teocrito: Eroda. Letture antologiche: T1 – T3 – T4 – T5 – T6. Capitolo 7: l’epigramma. La lunga<br />

storia dell’epigramma e le raccolte epigrammatiche: l’Antologia Palatina. L’epigramma in età ellenistica.<br />

L’epigramma dorico – peloponnesiaco: Anite, Nosside, Leonida. L’epigramma ionico – alessandrino: Ascle-<br />

piade. L’epigramma fenicio: Meleagro e Filodemo. Letture antologiche: da T1 – T17 (esempi a scelta di epi-<br />

gramma dorico – peloponnesiaco) – da T18 a T26 (esempi a scelta di epigramma ionico – alessandrino) – da<br />

T31 a T49 (esempi a scelta di epigramma fenicio).<br />

Capitolo 9: Polibio e la storiografia ellenistica. Diffusione del genere storiografico: gli storici di Alessandro.<br />

Polibio: vita e opera; la struttura delle Storie. La riflessione sulla storia e il metodo storiografico; l’analisi delle<br />

costituzioni. Polibio storico e scrittore. Letture antologiche: T1 – T3 – da T5 a T7 – T8.<br />

Volume <strong>III</strong> . Tomo 2<br />

L’età greco – romana: quadro storico-politico e culturale: trattazione per cenni essenziali: dal capitolo 11: il<br />

lungo tramonto del mondo antico; la Grecia e la sua cultura sotto il dominio romano; dal capitolo 12: il pre-<br />

dominio della retorica, asianesimo e atticismo. Il trattato Sul sublime; dal capitolo 15: gli storici di età impe-<br />

riale: Appiano, Arriano e Cassio Dione; dal capitolo 20: la letteratura ebraico – ellenistica: la Bibbia dei Set-

tanta e Giuseppe Flavio, la letteratura cristiana: il Nuovo Testamento; dal capitolo 21: la letteratura cristiana<br />

fino all’editto di Costantino.<br />

Capitolo 13: Luciano e la Seconda Sofistica: l’abbandono della retorica e la satira filosofica; la produzione<br />

romanzesca (cenni essenziali). Letture antologiche: T7 – T8.<br />

Capitolo 14: Plutarco e il tramonto del mondo antico. Vita e opere: le Vite parallele e i Moralia. Letture an-<br />

tologiche: T1 – T8.<br />

Capitolo 17: Il romanzo greco: struttura e contenuto; il problema delle origini: un genere letterario senza no-<br />

me; i romanzi di argomento amoroso. Un esempio: Longo Sofista. Letture antologiche: da T7 a T12: brani<br />

tratti da: Vicende pastorali di Dafni e Cloe.<br />

Programma di Lettura e analisi di testi d’autore<br />

1) Teatro tragico: il teatro tragico e la polis; la tragedia come rito collettivo; senso, lessico e coscienza del<br />

tragico. Il teatro di Sofocle. La solitudine dell’eroe sofocleo.<br />

Euripide, Medea (a cura di Laura Suardi), Principato Editore. Lettura integrale commentata della tragedia in<br />

traduzione italiana; struttura e interpretazione della tragedia. Lettura in lingua con scansione metrica del trime-<br />

tro giambico, analisi, traduzione, contestualizzazione e commento dei seguenti versi: versi 1-48 (prologo); ver-<br />

si 214-270 (I episodio); versi 410-445 (1 stasimo); versi 446-521 e 579-626 (II episodio); versi 663-708; 746-<br />

758 (<strong>III</strong> episodio); versi 1021-1080 (V episodio); versi 1317-1329 e 1377-1419 (esodo).<br />

2) Oratoria: dal libro di testo: Mario Casertano – Gianfranco Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, vo-<br />

lume II.2, Palumbo Editore. Capitolo 12: le origini dell’oratoria; la prima stagione dell’oratoria, l’oratoria<br />

giudiziaria, il processo ateniese. Lisia: vita e opere: il corpus Lysiacum. L’etopea di Lisia. Letture antologiche<br />

e conoscenza di una delle tre orazioni proposte, e precisamente: Per l’invalido o Per l’olivo sacro o Per<br />

l’uccisione di Eratostene (T2/T3/T4).<br />

Lisia: Contro Eratostene: dal testo: D. Piovan, Processo ai tiranni. Carlo Signorelli Editore. Conoscenza ge-<br />

nerale, lettura in lingua italiana e struttura dell’orazione. Lettura in lingua con analisi, traduzione, contestualiz-<br />

zazione e commento dei seguenti paragrafi: da § 4 a § 23 alle pgg. 23-33; da § 62 a § 78 alle pgg. 35-46; da §<br />

92 a § 98 alle pgg. 50-55.<br />

Durante l’anno, sono state svolte traduzioni di brani, con particolare riferimento agli storici, agli oratori, agli<br />

autori del terzo anno; in particolare: Polibio – Lisia – Demostene – Isocrate.

PROGRAMMA DI INGLESE (LETTERATURA)<br />

Docente: prof. Gabriella Liberini<br />

Libro di testo: Graeme Thomson – Silvia Maglioni, Literary Hyperlinks (CIDEB)<br />

LIBRO A<br />

The Romantic Age: History and society - the Age of Revolutions pag. 384-386;<br />

390-392.<br />

Literature: Characteristics of Romanticism pag. 395; 399-400<br />

William Blake (pag.410-412; 418)<br />

London<br />

William Wordsworth (pag 427-435)<br />

I wandered lonely as a cloud<br />

Upon Westminster bridge<br />

John Keats (pag.483-487; 489-492)<br />

Ode on a Grecian Urn<br />

La Belle dame sans merci<br />

Samuel T. Coleridge (pag. 447-455)<br />

passi scelti da “The rime of the ancient mariner”<br />

LIBRO B<br />

The Victorian Age : History and society (lavori di gruppo)<br />

The Age of Empire (pag. 10-14; 15-19; 22-24;29-30)<br />

Victorian Novel :<br />

Charles Dickens (pag. 46; 52-55)<br />

passi scelti da “Hard Times”<br />

“Coketown” su fotocopia<br />

Victorian Drama :<br />

Oscar Wilde (pag. 171-176; 178-182)<br />

passi scelti da “The Picture of Dorian Gray”<br />

“The Importance of being Earnest”<br />

“The ballad of Reading Gaol” (alcune stanze su fotocopia)<br />

The Modern Age : History and society<br />

Modern Drama<br />

G.B.Shaw (pag.184-188)<br />

passi scelti da “Mrs Warren’s Profession” (fotocopia)<br />

“Pygmalion”<br />

War Poets (fotocopie)<br />

W. Owen<br />

Dulce et decorum est<br />

R. Brooke<br />

The soldier<br />

S. Sassoon<br />

ALLEGATO N.9

Glory of Women<br />

Early Modern Novel:<br />

E.M. Foster (pag. 244-251) passi scelti da “A passage to India”<br />

Modern Novel:<br />

George Orwell passi scelti da “Animal Farm” (su fotocopia) e “1984”<br />

The Contemporary Age<br />

Contemporary Drama:<br />

J.B Priestley “An inspector calls”<br />

Contemporary Novel:<br />

Hanif Kureishi passi scelti da “The Buddha of Suburbia” (fotocopia)

ALLEGATO N.10<br />

PROGRAMMA DI STORIA<br />

Docente: prof. Angela Scozzafava<br />

Massimo L. Salvadori, Francesco Tuccari - L’Europa e il mondo nella storia, XIX-XXI secolo – Loescher<br />

editore<br />

Economia, società, cultura e ideologie politiche nell'età dell'imperialismo: lo sviluppo dell'industria e<br />

il processo di concentrazione capitalistica; il capitalismo finanziario; le classi sociali; la crisi del razionalismo<br />

progressista; la chiesa cattolica da Leone XII a Pio X.<br />

L'Italia dall'avvento della sinistra alla “crisi di fine secolo”: l'avvento della Sinistra; Crispi al potere; il<br />

movimento operaio; dal primo ministero Giolitti all'ultimo Crispi; la “crisi di fine secolo”; lo sviluppo<br />

dell'economia italiana.<br />

Le relazioni internazionali nell'ultimo trentennio del XIX secolo: il disegno bismarckiano: dal Dreikaiserbund<br />

alla Triplice Alleanza; L'Italia tra le grandi potenze; il fallimento del disegno bismarckiano.<br />

Alla vigilia del conflitto. Europa e Stati Uniti al principio del XX secolo: politica interna e politica<br />

estera nello sviluppo delle rivalità tra le grandi potenze; la Germania guglielmina; l'impero russo.<br />

L'Italia giolittiana: l'Italia tra arretratezza e “decollo industriale”; l'”età giolittiana”; la fine dell'esperimento<br />

giolittiano.<br />

Le reazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914: verso la guerra per il predominio mondiale;<br />

la guerra russo-giapponese; dall'entente cordiale tra Gran Bretagna e Francia all'accordo anglo-russo; la<br />

Triplice Intesa; dalla rivoluzione dei “Giovani turchi” alla seconda crisi marocchina; la politica estera italiana<br />

e la guerra di Libia.<br />

La prima guerra mondiale: origini e caratteri del conflitto; il 1914; l'Italia: dalla dichiarazione di neutralità<br />