FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.

FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.

FALTERONA, IL “LAGO DEGLI IDOLI”.

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>FALTERONA</strong>, <strong>IL</strong> <strong>“LAGO</strong> <strong>DEGLI</strong> <strong>IDOLI”</strong>.<br />

Un giorno (maggio 1838) tra i boschi del<br />

Monte Falterona una pastorella vide affiorare<br />

sulle sponde del lago delle Ciliegeta (a circa<br />

1.400 metri di quota) il primo pezzo di una<br />

grande scoperta archeologica.<br />

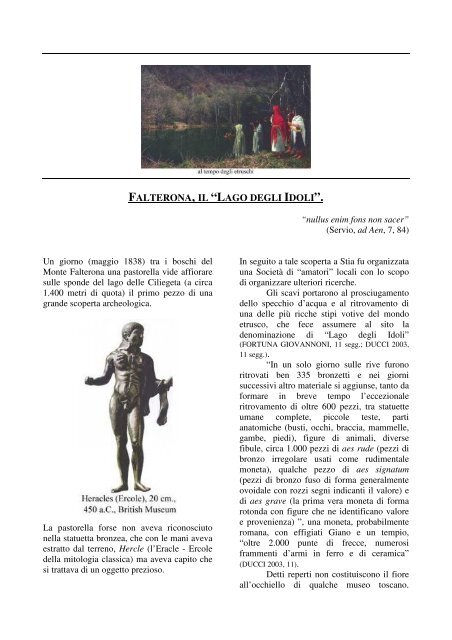

La pastorella forse non aveva riconosciuto<br />

nella statuetta bronzea, che con le mani aveva<br />

estratto dal terreno, Hercle (l’Eracle - Ercole<br />

della mitologia classica) ma aveva capito che<br />

si trattava di un oggetto prezioso.<br />

“nullus enim fons non sacer”<br />

(Servio, ad Aen, 7, 84)<br />

In seguito a tale scoperta a Stia fu organizzata<br />

una Società di “amatori” locali con lo scopo<br />

di organizzare ulteriori ricerche.<br />

Gli scavi portarono al prosciugamento<br />

dello specchio d’acqua e al ritrovamento di<br />

una delle più ricche stipi votive del mondo<br />

etrusco, che fece assumere al sito la<br />

denominazione di “Lago degli Idoli”<br />

(FORTUNA GIOVANNONI, 11 segg.; DUCCI 2003,<br />

11 segg.).<br />

“In un solo giorno sulle rive furono<br />

ritrovati ben 335 bronzetti e nei giorni<br />

successivi altro materiale si aggiunse, tanto da<br />

formare in breve tempo l’eccezionale<br />

ritrovamento di oltre 600 pezzi, tra statuette<br />

umane complete, piccole teste, parti<br />

anatomiche (busti, occhi, braccia, mammelle,<br />

gambe, piedi), figure di animali, diverse<br />

fibule, circa 1.000 pezzi di aes rude (pezzi di<br />

bronzo irregolare usati come rudimentale<br />

moneta), qualche pezzo di aes signatum<br />

(pezzi di bronzo fuso di forma generalmente<br />

ovoidale con rozzi segni indicanti il valore) e<br />

di aes grave (la prima vera moneta di forma<br />

rotonda con figure che ne identificano valore<br />

e provenienza) ”, una moneta, probabilmente<br />

romana, con effigiati Giano e un tempio,<br />

“oltre 2.000 punte di frecce, numerosi<br />

frammenti d’armi in ferro e di ceramica”<br />

(DUCCI 2003, 11).<br />

Detti reperti non costituiscono il fiore<br />

all’occhiello di qualche museo toscano.

Purtroppo, dopo essere stati inutilmente<br />

offerti all’Autorità Granducali, i “soci<br />

ricercatori” ottennero il permesso alla vendita<br />

a terzi. La ricca collezione fu venduta in<br />

blocco ed a poco prezzo. Ne fu curata<br />

un’esposizione nel dicembre del 1842 presso<br />

l’Istituto Archeologico Germanico di Roma<br />

ed è questa l’ultima notizia che si ha della<br />

stipe completa.<br />

Al British Museum i sette bronzetti<br />

provenienti dal Lago degli Idoli occupano un<br />

posto d’onore; altri sono conservati al Louvre;<br />

uno a Baltimora ed una lamina bronzea è alla<br />

Biblioteca Nazionale di Parigi (FORTUNA<br />

GIOVANNONI, 16-18; DUCCI 2003, 13-15). Il resto<br />

disperso non si sa dove, a parte, forse, quelli<br />

che dovrebbero trovarsi nei magazzini<br />

dell’Hermitage di San Pietroburgo. Il<br />

riconoscimento della provenienza d’alcuni<br />

reperti è stato possibile grazie alle descrizioni<br />

e disegni che aveva pubblicato il Micali<br />

(1844).<br />

Il risveglio d’interesse per il Lago<br />

degli Idoli ha coinciso con l’affermarsi della<br />

cosiddetta “archeologia del culto” che in<br />

questi ultimi anni sta catalizzando l’attenzione<br />

degli studiosi, dai pre-protostorici ai classici.<br />

“La consuetudine, probabilmente a<br />

sfondo rituale o votivo, di gettare nelle acque<br />

oggetti metallici di prestigio o di depositarle<br />

in prossimità di esse è un fenomeno che,<br />

almeno per quanto riguarda l’Europa, sembra<br />

coinvolgere tutte le società preistoriche e<br />

protostoriche. Recenti studi, infatti, rivelano<br />

che questo particolare rito, legato all’acqua<br />

(fiumi, torrenti, laghi, paludi, torbiere) ha<br />

avuto una durata piuttosto lunga, che dall’età<br />

del Rame (3.400 a.C.) arriva fino alla seconda<br />

età del Ferro (seconda metà del I millennio<br />

a.C.) con punta massima nel Bronzo recente<br />

(XIII – prima metà del XII secolo<br />

a.C.).Sempre indagini recenti evidenziano,<br />

poi, che le armi (spade, pugnali, punte di<br />

lancia, asce) sono pressoché esclusive durante<br />

l’età del Bronzo, mentre verso la fine di<br />

questo periodo e nell’età del Ferro si<br />

affiancano o fanno la loro comparsa altri<br />

oggetti, come spilloni, coltelli, rasoi, elmi,<br />

roncole, anelli, bronzetti e vasellame”.<br />

“La memoria di questo antichissimo<br />

rito non scompare, comunque, con la fine<br />

delle società classiche. Ad evocarne i legami<br />

con queste pratiche preistoriche e<br />

protostoriche sono sufficienti due esempi: il<br />

mito bretone di Excalibur, la spada magica di<br />

re Artù (ormai in punto di morte), che deve<br />

essere scagliata nelle acque e restituita alla<br />

Signora del Lago; oppure, venendo ai nostri<br />

tempi, le monetine gettate nella fontana di<br />

Trevi a Roma, ‘…caso tardo e giocoso’ (per<br />

usare le parole del filologo Walter Burkert)<br />

‘di sacrificio per immersione…’” (Cigni del<br />

sole, 47-48).<br />

Al seguito del ritrovamento d’altri tre<br />

bronzetti molto deteriorati, nel 1972 fu deciso<br />

dall’allora Soprintendenza alle Antichità<br />

d’Etruria un limitato saggio di scavo sotto la<br />

direzione di Francesco Nicosia (Profilo di una<br />

valle, 52). Ma - come apprendiamo dal sito web<br />

del Comune di Stia – “i numi disturbati<br />

manifestarono la loro insofferenza con una<br />

pioggia insistente, nonostante fosse pieno<br />

agosto”.<br />

Il recente progetto “Lago degli Idoli”<br />

prevedeva lo scavo sistematico con il<br />

recupero del materiale tralasciato dagli scavi<br />

ottocenteschi, lo studio del sito, con analisi<br />

polliniche, stratigrafiche e geomorfologiche:<br />

lavori conclusi nel settembre 2006. I risultati,

presentati in un Convegno tenutosi a Poppi al<br />

termine dello stesso mese, hanno dimostrato<br />

che il Lago degli Idoli risulta essere la stipe<br />

votiva che ha restituito il maggior numero di<br />

reperti. E’ previsto il ripristino dello specchio<br />

d’acqua del lago, “per poter offrire di nuovo<br />

al visitatore quell’immagine magica del posto,<br />

che gli antichi Etruschi raggiungevano con<br />

devozione e fatica” (DUCCI 2003, 18, DUCCI<br />

2004, 6-8). I risultati della campagna di scavo<br />

del 2003 condotti da Luca Fedeli sono stati<br />

presentati nella mostra “Santuari Etruschi in<br />

Casentino” del 2004.<br />

Il laghetto, ancora in alcune carte<br />

settecentesche sembra indicato quale origine<br />

dell’Arno, anche se oggi è indicata come<br />

“capo d’Arno” la sorgente che dista circa 500<br />

metri dal luogo; “da alcuni studiosi è stato<br />

ipotizzato che in antico fosse ritenuto anche<br />

l’origine del Tevere, essendo i due fiumi<br />

ancora uniti tramite la fitta rete dei canali che<br />

formavano la Valdichiana” (DUCCI 2003, 16;<br />

FORTUNA GIOVANNONI, 45-48: “Falterona, Arno e<br />

Tevere”).<br />

La sacralità del Falterona non deriva<br />

unicamente dalle sorgenti ma, nonostante la<br />

non eccessiva altezza della cima se<br />

confrontata con quelle alpine (1.654 metri),<br />

dall’essere la montagna dominante di una<br />

vasta zona della Toscana e regioni limitrofe.<br />

Visibile dalla piana fiorentina come da<br />

Arezzo e dal quale lo sguardo può spaziare su<br />

una gran parte degli Appennini e valli<br />

adiacenti. Nei suoi pressi doveva passare una<br />

strada appenninica di collegamento tra Etruria<br />

interna ed Etruria padana dato che i bronzetti<br />

ritrovati sono stati attribuiti a fabbriche di<br />

area etrusco padana, oltre che orvietane,<br />

umbre e greche (FORTUNA GIOVANNONI, 31-<br />

36, DUCCI 2003, 14-15). Ancora sul finire del<br />

VII sec. a.c. il Casentino rappresentava la<br />

propaggine più settentrionale del territorio<br />

degli Etruschi, a diretto contatto con due delle<br />

popolazioni che abitavano da tempo l’Italia<br />

centrale: i Liguri a Nord e gli Umbri ad Est<br />

(DUCCI 2003, 4, DEL PONTE 1999, Profilo di una<br />

valle).<br />

“Quanto al nome del monte in<br />

particolare, il Devoto (in ‘Studi Etruschi’, XIII,<br />

1939, p. 311 e segg.) lo ritiene derivato da un<br />

plurale etrusco, FALTER o FALTAR, (…)<br />

aggiunge che FALTER deriverebbe a sua<br />

volta da una radice PAL-FAL, che ebbe<br />

ampliamenti in –T (FALT-, appunto), in –AT<br />

(PALAT-, da cui ‘palatium’, nome antico del<br />

Palatino) o in –AD (FALAD-, da cui

‘Falado’, adattamento di una voce etrusca che<br />

significava ‘cielo’ secondo Festo: v. M.<br />

Pallottino, ‘Testimonia linguae etruscae’,<br />

1968, n. 831). Sempre secondo il Devoto, la<br />

radice PAL-/FAL- doveva indicare ‘una<br />

forma rotonda o un oggetto di forma<br />

imprecisata che ha funzione di coprire’, da<br />

cui il significato più specifico di ‘volta’,<br />

‘cupola’. La Falterona sarebbe cioè ‘un<br />

insieme di cupole’”.<br />

“E’ da notare però che la forma attuale ha una<br />

terminazione (-NA) propria dell’etrusco (non<br />

attestata in quelle che sarebbero le fasi<br />

linguistiche precedenti secondo la<br />

ricostruzione del Devoto): non è da escludere<br />

cioè che l’etimo odierno sia un adattamento<br />

minimo di una forma etrusca con quella<br />

terminazione. E’ forse troppo semplicistico<br />

pensare ad un nome composto sempre dalla<br />

radice FAL-, ‘cupola’, ‘volta (celeste)’ e da<br />

TRUNA (etimo etrusco che secondo Esichio<br />

corrispondeva al greco ARKE’ = ‘potere’,<br />

‘principio’) per cui Falterona significherebbe<br />

‘principio del cielo’?” (Fortuna in FORTUNA<br />

GIOVANNONI, 37 n. 2).<br />

Così anche nel nome il Falterona<br />

ricorda i suoi legami col sacro.<br />

“La sacralità è<br />

propria dei luoghi<br />

oscuri e tenebrosi,<br />

nella penombra il<br />

pensiero si raccoglie<br />

e gli animi si<br />

dispiegano secondo<br />

le declinazioni del<br />

cuore.<br />

Le evocazioni<br />

hanno bisogno di<br />

luoghi eletti e il<br />

bosco, il regno delle<br />

oscurità e dei silenzi,<br />

è un luogo eletto per<br />

eccellenza.<br />

E se il deserto,<br />

eremitaggio dei<br />

santi, è il posto della verità perché non vi<br />

sono ombre, in uguale misura il bosco è il<br />

luogo dell’enigma vitale, dove le ombre di<br />

una brulicante molteplicità trasformano il<br />

paesaggio in una incessante metamorfosi e<br />

dove l’animo sottratto ai vincoli del tempo e<br />

dello spazio si dispiega secondo ritmi naturali<br />

in una sorta di empatia con la natura, violando<br />

i codici della comunicazione abituale.”<br />

“Il bosco è fin dall’antichità luogo<br />

sacro e iniziatici. Nella tradizione celtica i<br />

druidi celebravano i loro riti nella foresta<br />

dove alcuni alberi, ritenuti sacri, definivano<br />

spazi riservati alle cerimonie. Anche tra i<br />

Germani i più antichi santuari erano<br />

probabilmente boschi naturali. Nel<br />

simbolismo della foresta confluiscono due<br />

elementi: da una parte l’apertura verso il<br />

cielo, sede del divino, dall’altra la radura,<br />

definizione di uno spazio protetto e segreto,<br />

ove avevano luogo i riti. La sacralità si estese<br />

poi anche al culto degli alberi (…).”<br />

“Il bosco è anche il luogo ove era<br />

custodita la conoscenza primordiale e il luogo<br />

delle prove iniziatiche” (MARESCA, 7).<br />

Il bosco sacro è un lucus, ma con lucus<br />

etimologicamente s’intendeva la “radura”.<br />

Come ricorda anche il Dumézil la frontiera tra<br />

i due significati non è assoluta e<br />

probabilmente il passaggio dei significati è<br />

avvenuto in una stadio antico della lingua<br />

(DUMEZ<strong>IL</strong> 1989, 46). Forse è bene ricordare che<br />

i concetti di sacrum, sanctum e religiosum<br />

non sono interscambiabili. “una stessa res può<br />

essere ‘sacra’ in quanto consacrata agli dèi,<br />

‘santa’ in quanto soggetta a sanzione di legge,<br />

‘religiosa’ in quanto a violarla si offendono<br />

gli dèi” (DEL PONTE 2003).<br />

I boschi sacri, anche se riconosciuti<br />

proprietà di un dio determinato (o non), erano<br />

sotto certe condizioni accessibili all’azione<br />

profana (sfruttamento economico). Prima di<br />

tagliare una parte del bosco, secondo le<br />

antiche preghiere tramandateci da Catone, il<br />

contadino immolava un porco 1 rivolgendosi al<br />

1 Vale la pena ricordare che “requisito necessario per la<br />

validità dell’offerta e dell’azione rituale il fatto che la<br />

vittima manifestasse in qualche modo il proprio<br />

consenso. Per questa ragione l’animale non poteva<br />

essere condotto a forza presso l’ara, poiché ciò avrebbe<br />

rappresentato un pessimo auspicio per il buon esito del<br />

sacrificio” (SINI 2001, 200).

dio o dea del luogo “chiunque fosse” 2 . E per<br />

le divinità dei boschi si arriva a parlare di<br />

“fauni” e di “silvani” (etrusco Selvans) al<br />

plurale, forme latino-italiche dell’antico<br />

Signore degli animali (DEL PONTE 1998, 162-<br />

163).<br />

“Nullus lucus sine fonte, nullus fons<br />

non sacer” ci ricorda Servio (ad Aen, 7, 84)<br />

un’associazione naturale e la sacralità<br />

dell’uno passa automaticamente all’altro. Ma<br />

quale sarà la divinità del Lago degli Idoli? Il<br />

calendario romano festeggia il 13 ottobre i<br />

Fontinalia, consacrati alle sorgenti naturali in<br />

cui venivano gettate corone e s’incoronano i<br />

pozzi, dedicati a Fons (Fonte) figlio di Giano<br />

e Giuturna (Juturna, Diuturna) (DEL PONTE<br />

1998, 66, DUMEZ<strong>IL</strong> 1977, 339-340, DUMEZ<strong>IL</strong> 1989,<br />

25-44, MIGLIORI 1981, 14, SABBATUCCI, 29-30 e<br />

328-329 [Il quale evidenzia, anche, il legame fra<br />

Fontinalia, festività dell’acqua sorgiva, e Meditrinalia,<br />

11 ottobre, una delle feste del vino, nei loro aspetti<br />

“medicamentosi”]). Nell’ambito di Giano (mi<br />

piace ricordare che il dio bifronte si trova solo<br />

nel pantheon latino, Ianus, ed in quello<br />

etrusco, Culsans), il “buon creatore” del<br />

Carmen Saliare, rientrano le sorgenti, non<br />

solo in quanto padre di Fons e del dio-fiume<br />

Tiberino, per aver salvato Roma dagli<br />

assalitori sabini facendo zampillare davanti a<br />

loro una sorgente d’acqua calda che li<br />

spaventò e li mise in fuga, ma anche perché<br />

patrono degli inizi (DEL PONTE 1992 e 1998,<br />

DUMEZ<strong>IL</strong> 1977, D’ANNA).<br />

Non tenendo conto di queste<br />

caratteristiche, la moneta di Giano trovata nel<br />

laghetto potrebbe sembrare il risultato di<br />

qualche fatto casuale ma anche la diffusione<br />

d’idronimi derivati dal nome del dio 3<br />

contribuisce a dimostrare il contrario.<br />

Soprattutto il vicino toponimo “Monte di<br />

2 Catone, De agr. 139: Locum conlucare romano more<br />

sic oportet: porco piacolo facito, sic verba concepito:<br />

“Si deus, si dea es quorum illud sacrum est, ut tibi ius<br />

est porco piacolo illiusce sacri coercendi ergo<br />

harumque rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo<br />

fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo te hoc<br />

porco piacolo immolando bonas preces precor uti sies<br />

volens propitius mihi, domo familiaeque meae<br />

liberisque meis, harumce rerum ego macte hoc porcum<br />

piacolo immolando esto” (in SINI 1991, 114, n. 97).<br />

3 Fatucchi A., Janus sulle tracce del culto del Sole nel<br />

territorio aretino, Arezzo s.a., cit in FORTUNA<br />

GIOVANNONI 1989, 40 n. 5.<br />

Gianni” corruzione volgare del latino “Mons<br />

Iani” (pare, infatti, cha ancora nell’ottocento<br />

la località si chiamasse Monte di Giano,<br />

anche se la storpiatura popolare cominciava<br />

ad indicarlo col nome attuale) rendendo<br />

ipotizzabile “addirittura che il patronato del<br />

dio coinvolgesse l’intero Monte e<br />

considerando il nome della borgata<br />

casentinese alla stregua di oronimo latino del<br />

Falterona” (Profilo di una valle, 105, FORTUNA<br />

GIOVANNONI, 39-40 e bibliografia relativa).<br />

“Macrobio (1, 11) evocò, tra le<br />

intuizioni degli antichi indagatori del mondo<br />

arcaico, quella che luminosamente in –an-<br />

scorgeva il ‘cielo’” ricorda Semerano<br />

riferendosi a detta componente all’interno dei<br />

nomi di Culsans e di Ianus (123). Un’ulteriore<br />

relazione tra Giano e Falterona?<br />

Escludendo la moneta col dio bifronte, l’unica<br />

divinità presente risulta Ercole (il noto<br />

bronzetto ora al British Museum ed in un altro<br />

andato disperso ma riprodotto tra i disegni del<br />

Micali, di probabile produzione umbra)<br />

facendo supporre che fosse il nume tutelare<br />

del santuario.<br />

Il culto di Ercole era diffusissimo<br />

nell’Italia antica, da lui percorsa di ritorno con<br />

i buoi di Gerione ovvero alla ricerca del<br />

giardino delle Esperidi, tra i vari popoli della

Saturnia Tellus (DEL PONTE 2003,<br />

MASTROCINQUE 1994). “Eletto nume<br />

protettore delle acque sorgive, e venerato<br />

come protettore dei viandanti, dei pastori e<br />

dei mercanti: la presenza di immagini di<br />

animali, bovini, ovini e volatili, riprodotti in<br />

miniaturizzazione in sostituzione del reale,<br />

farebbe pensare alla protezione richiesta al<br />

nume da parte dei pastori che probabilmente<br />

con le loro greggi migravano lungo il valico<br />

appenninico posto nelle vicinanze. I resti delle<br />

numerose armi, assieme alla rappresentazione<br />

di guerrieri e giovani armati, richiamano<br />

invece la richiesta di protezione da parte dei<br />

militari, che in gran numero devono essere<br />

passati nei pressi del lago. La presenza infine<br />

di parti anatomiche del corpo umano sembra<br />

indirizzare alla richiesta di una grazia o<br />

all’offerta votiva al dio di una parte del corpo<br />

dove poteva essere avvenuta una guarigione” (<br />

DUCCI 2003, 16).<br />

Ma Ercole era anche l’antenato<br />

“comune” degli Etruschi e dei Romani.<br />

“Figlio di Ercole e Omphale sarebbe stato<br />

Tirreno (Dion.Hal.I.28; Paus.II.21.3; Hygin., Fab.<br />

274), oppure il re Tuscus (Fest., p.487 L.;<br />

Paul.Fest., p. 486 L), capostipiti dei Tirreni”<br />

(MASTROCINQUE 1993, 23). Mentre secondo<br />

alcune tradizioni Ercole con la figlia di Fauno<br />

generò Latino (MASTROCINQUE 1993, 23-41 e<br />

bibliografia relativa). Secondo quanto scriveva<br />

l’erudito Giovanni Nanni Annio, nel fiorire<br />

dell’umanesimo, Ercole sarebbe la divinità<br />

tutelare dell’Arno (FORTUNA GIOVANNONI<br />

1989, 27-28, n. 17).<br />

Speriamo di poter nei prossimi anni rivedere<br />

nel Casentino, nel corso di una Mostra in<br />

programmazione, gli “Idoli” del Falterona<br />

dispersi per il mondo, almeno quelli<br />

identificati, insieme alle ultime scoperte.<br />

Mario Enzo Migliori<br />

Rielaborazione da: MIGLIORI 2005<br />

Immagini da www.casentinoarcheologia.org

Bibliografia:<br />

Cigni del sole 2004: Rizzetto G. (a cura di), I<br />

cigni del sole, culti, riti, offerte dei Veneti antichi<br />

nel Veronese, Verona.<br />

CAMPOREALE 2004: Camporeale G., Gli<br />

Etruschi: Storia e civiltà, II ed., Torino.<br />

CRISTOFANI 1984: Cristofani M., L'arte degli<br />

Etruschi, II ed., Milano.<br />

CRISTOFANI 2000: Cristofani M. (a cura di),<br />

Dizionario illustrato della civiltà etrusca, (II ed.),<br />

Firenze.<br />

D’ANNA 1992: D’Anna N., Il dio Giano,<br />

Scandiano.<br />

DEL PONTE 1992: del Ponte R., La religione dei<br />

Romani, Milano.<br />

DEL PONTE 1998: del Ponte R., Dèi e miti<br />

italici, III ed., Genova.<br />

DEL PONTE 1999: del Ponte R., I Liguri.<br />

Etnogenesi di un popolo, II ed., Genova.<br />

DEL PONTE 2003: del Ponte R., La città degli<br />

Dèi. La tradizione di Roma e la sua continuità,<br />

Genova.<br />

DUCCI 2003: Ducci M. (a cura di), Gli idoli del<br />

Falterona: passato e futuro del lago degli idoli,<br />

Ponte a Poppi.<br />

DUCCI 2004: Ducci M. (a cura di), Santuari<br />

Etruschi in Casentino, Ponte a Poppi.<br />

DUMEZ<strong>IL</strong> 1977: Dumézil G., La religione<br />

romana arcaica, con un appendice su La religione<br />

degli Etruschi, Milano.<br />

DUMEZ<strong>IL</strong> 1989: Dumézil G., Feste romane,<br />

Genova.<br />

Etrusca disciplina 1998: AA. VV., Etrusca<br />

disciplina. I culti stranieri in Etruria (Annali della<br />

Fondazione per il Museo "Claudio Faina", vol. V),<br />

Orvieto.<br />

Etruschi nel tempo 2001: AA. VV., Gli Etruschi<br />

nel tempo, Firenze.<br />

EVOLA 2003: Evola J., Meditazione delle vette, a<br />

cura di Renato del Ponte, V ed., Roma.<br />

FACCHETTI 2001: Facchetti G. M., L'enigma<br />

svelato della lingua etrusca, II ed., Roma.<br />

FORTUNA GIOVANNONI 1989: Fortuna A. M.,<br />

Giovannoni F., Il Lago degli Idoli, testimonianze<br />

etrusche in Falterona, II ed., Firenze.<br />

Gli Etruschi 1998: Pallottino M. (dir.), Gli<br />

Etruschi, Milano.<br />

Gli Etruschi 2000: Torelli M. (a cura di), Gli<br />

Etruschi, s.l..<br />

MARESCA 2004: Maresca P., Giardini incantati,<br />

boschi sacri e architetture magiche, Firenze.<br />

MASTROCINQUE 1993: Mastrocinque A.,<br />

Romolo (la fondazione di Roma tra storia e<br />

leggenda), Este.<br />

MASTROCINQUE 1994: Mastrocinque A. (a<br />

cura di), Culti pagani nell'Italia settentrionale,<br />

Trento.<br />

MICALI 1844: Micali G., Monumenti antichi ad<br />

illustrazione della storia degli antichi popoli<br />

italici, Firenze.<br />

MIGLIORI 1981: Migliori M. E., Il calendario<br />

romano dalle origini al Pontificato di Augusto,<br />

estr. da “Arthos” (22-24), Genova.<br />

MIGLIORI 2005: Migliori M. E., “Archeologia<br />

del culto”: il “Lago degli Idoli”, “La Cittadella”,<br />

n.s., V, 17, gennaio-marzo 2005.<br />

PELLIZZARI 2003: Pellizzari A., Servio. Storia,<br />

cultura e istituzioni nell'opera di un grammatico<br />

tardoantico, Firenze.<br />

Principi etruschi 2000: AA. VV., Principi<br />

etruschi, tra mediterraneo ed Europa, Venezia.<br />

Profilo di una valle 1999: Gruppo Archeologico<br />

Casentinese (a cura del), Profilo di una valle<br />

attraverso l'archeologia. Il Casentino della<br />

Preistoria al Medioevo, Ponte a Poppi.<br />

PUCCI 1997: Pucci I., Culti naturalistici della<br />

Liguria antica, La Spezia.<br />

RUT<strong>IL</strong>IO 1989: Rutilio C., Pax Deorum. La<br />

religione prisca di Roma, III ed., Scandiano.<br />

SABBATUCCI 1988: Sabbatucci D., La religione<br />

di Roma antica, dal calendario festivo all'ordine<br />

cosmico, Milano.<br />

SANSONI 2006: Sansoni U., La sacralità<br />

della montagna, la Valsaviore, le Alpi, i<br />

Monti degli Dei, Boario Terme 2006.<br />

SEMERANO 2003: Semerano G., Il popolo che<br />

sconfisse la morte: gli etruschi e la loro lingua,<br />

Milano.<br />

SINI 1991: Sini F., Bellum nefandum. Virgilio e il<br />

problema del "diritto internazionale antico",<br />

Sassari.<br />

SINI 2001: Sini F., Sua cuique civitati religio.<br />

Religione e diritto pubblico in Roma antica,<br />

Torino.<br />

http://www.casentinoarcheologia.org<br />

http://www.comune.stia.ar.it/turismo/storia/lago_i<br />

doli.asp