Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena

Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena

Rivista Educazione Sordi 1 - 2013.pdf - Comune di Siena

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Maria Gennaioli (Firenze)<br />

COMITATO DI REDAZIONE<br />

David Busato (Castelnuovo Berardenga)<br />

Cristiano Chesi (<strong>Siena</strong>)<br />

Bruno De Capua (<strong>Siena</strong>)<br />

Catia Gui<strong>di</strong> (Poggibonsi)<br />

Stefania Od<strong>di</strong> (<strong>Siena</strong> - Segreteria)<br />

Pierangela Parrini (<strong>Siena</strong>)<br />

Federica Pea (Torino)<br />

Alberto Rossi (<strong>Siena</strong>)<br />

Franco Zatini (Firenze)<br />

COMITATO SCIENTIFICO<br />

Luigi Bernabei (<strong>Siena</strong>)<br />

Maurizio Carnasciali (Firenze)<br />

Giuseppe Gitti (Firenze)<br />

Vincenzo Di Blasio (Roma)<br />

Salvatore Lagati (Trento)<br />

Sira S. Macchietti (<strong>Siena</strong>)<br />

Renato Pigliacampo (Porto Recanati)<br />

Elena Radutzky (Roma)<br />

Virginia Volterra (Roma)<br />

SEGRETERIA<br />

Via T. Pendola, 35 - 53100 <strong>Siena</strong><br />

Tel. 0577/281244 - Fax 0577/41923<br />

e-mail: isttpendola@virgilio.it<br />

COLLABORAZIONE<br />

Aperta a tutti, secondo le norme stabilite<br />

per gli autori e in piena autonomia, senza<br />

riferimento a <strong>di</strong>versi orientamenti espressi<br />

nella <strong>Rivista</strong>.<br />

- 1 -<br />

L’EDUCAZIONE<br />

DEI SORDI<br />

___________________________________<br />

Rassegna fondata nel 1872 da<br />

Tommaso Pendola<br />

___________________________________<br />

1 – 2013<br />

__________________________________<br />

(serie IX, VOL. CXIV)

L’EDUCAZIONE DEI SORDI – TRIMESTRALE DELL’ISTITUTO SIENA<br />

- 2 -

SOMMARIO<br />

E<strong>di</strong>toriale ………………………………………………….….…….pag. 4<br />

Stu<strong>di</strong> e ricerche<br />

- La produzione <strong>di</strong> frase relative oggetto in parlanti non udenti:<br />

elicitazione e parlato <strong>di</strong> Grazia Trento…..........................................pag. 6<br />

- Un Sordo illustre: Ludwing Ven Beethoven<br />

Ricerca del Professore EnricoCimino………………………………...…pag. 50<br />

Per la Storia dell'<strong>Educazione</strong> dei <strong>Sor<strong>di</strong></strong><br />

- Lettere varie del P. Tommaso Pendola<br />

a cura <strong>di</strong> Stefania Od<strong>di</strong> e Alberto Rossi…………………………………..pag. 84<br />

Per la cronaca.……………………..…………………………........... pag. 87<br />

- 3 -

EDITORIALE<br />

In questo primo numero della rivista dell’anno 2013 mi<br />

preme fare una breve ma importante riflessione che è alla base<br />

dell’educazione all’ascolto per gli alunni in generale e per il<br />

sordo in particolare.<br />

Un suono ci incita sempre ad andare in cerca della sorgente <strong>di</strong><br />

ciò che sentiamo. Fin dalla nascita il bambino si esercita nello<br />

scoprire la causa dei suoni e dei rumori percepiti. In questo<br />

modo fin dalla prima infanzia si sviluppa la consapevolezza<br />

della relazione tra causa ed effetto. Nel piccolo bambino sordo<br />

invece, ricevendo molto meno stimoli o nessun stimolo<br />

acustico, questa capacità <strong>di</strong> collegare causa effetto è molto<br />

meno sollecitata.<br />

Spesso il bambino sordo può vedere solo l’effetto senza<br />

essere in grado <strong>di</strong> percepire anche la causa: per esempio il<br />

compagno <strong>di</strong> gioco all’improvviso, senza ragione visibile lascia<br />

il gioco e corre via (è stato chiamata da qualcuno), oppure i<br />

compagni <strong>di</strong> classe ad un tratto corrono alla finestra, perché<br />

hanno sentito la sirena dei pompieri o dell’ambulanza ecc..<br />

Nell’educazione del bambino sordo quin<strong>di</strong> è importante far<br />

notate fin dall’inizio la relazione fra causa ed effetto del suono<br />

e <strong>di</strong> far scoprire la funzionalità del suono. Il suono ha inoltre<br />

un’importante valore affettivo. Basti pensare al ruolo della<br />

musica ed ai suoni della natura! Il suono collega in noi le cose e<br />

le persone nel tempo e nello spazio. Il suono stimola i nostri<br />

movimenti, ci attiva, ha quin<strong>di</strong> una forte potenza <strong>di</strong>namica che<br />

influisce anche sulla nostra vita affettiva. Ciò che sentiamo<br />

penetra in noi, ciò che ve<strong>di</strong>amo invece resta sempre ad una<br />

certa <strong>di</strong>stanza. Questo fatto comporta fra l’altro che lo sviluppo<br />

del bambino sordo sarà meno <strong>di</strong>fferenziato, se non cerchiamo<br />

<strong>di</strong> arricchire fin dall’inizio la vita affettiva e la fantasia del<br />

bambino sordo con un’appropriata educazione all’ascolto e con<br />

l’educazione ritmico-musicale.<br />

All’educazione all’ascolto spetta un compito importantissimo,<br />

infatti per limitare ad un minimo gli effetti negativi che la<br />

sor<strong>di</strong>tà comporta per lo sviluppo del bambino questo deve<br />

imparare a sfruttare al massimo il suo residuo u<strong>di</strong>tivi, anche se<br />

minimo. Tutti i bambini sor<strong>di</strong> possono percepire i suoni! La<br />

- 4 -

maggior parte dei bambini sor<strong>di</strong> per fortuna possiede dei buoni<br />

residui u<strong>di</strong>tivi sfruttabili.<br />

Con protesi adeguate, nonché con l’impianto coclearie<br />

supportate da un’educazione ritmico-musicale molto intensiva e<br />

precoce si possono ottenere risultati fino a qualche anno fa<br />

impensabili.<br />

Spetterà poi alla professionalità del logope<strong>di</strong>sta e alle<br />

competenze <strong>di</strong>dattiche, professionali ed umane dell’ insegnante<br />

fare il resto, per il migliore sviluppo intellettuale del bambino.<br />

In questo numero della <strong>Rivista</strong>, in Stu<strong>di</strong> e Ricerche vi<br />

proponiamo, due importanti lavori. Nel primo la Dott.ssa<br />

Grazia Trento presenta il processo <strong>di</strong> acquisizione del<br />

linguaggio relativo sia ai bambini udenti che non udenti,<br />

successivamente si illustrano le proprietà sintattiche delle frasi<br />

relative presentandone i principali approcci, vengono inoltre<br />

testate alcune situazioni sperimentali ed infine si illustrano i<br />

risultati dell’esperimento.<br />

Il secondo lavoro è relativo ad una vecchia ricerca del Prof<br />

Enrico Cimino, già Direttore <strong>di</strong> questa rivista, nella quale ci<br />

mostra un Ludwing Ven Beethoven, universalmente<br />

riconosciuto come uno dei migliori musicisti europei,<br />

specialmente per le sue nove sinfonie, da una visuale <strong>di</strong>versa.<br />

Infatti il musicista, <strong>di</strong>venuto sordo all’età <strong>di</strong> 26 anni, viene<br />

spesso ricordato, specialmente nella comunità dei sor<strong>di</strong>, come<br />

uno <strong>di</strong> loro, arrivando persino a pensare che quando lui era<br />

udente scriveva una musica me<strong>di</strong>ocre, ma una volta <strong>di</strong>ventato<br />

sordo, ha scritto una musica bellissima.<br />

Continua poi la pubblicazione dello scambio epistolare fra il<br />

Pendola e personaggi vari. Nella Cronaca infine, portiamo a<br />

conoscenza i sor<strong>di</strong> del Concorso Internazionale <strong>di</strong> Poesia<br />

“Città <strong>di</strong> Poto Recanati”, inviatoci dall’amico Dott. Renato<br />

Pigliacampo.<br />

IL DIRETTORE<br />

- 5 -<br />

Maria Gennaioli<br />

La Redazione chiede a tutti, sor<strong>di</strong> e udenti, <strong>di</strong> collaborare alla <strong>Rivista</strong>, inviando ogni materiale<br />

ritenuto adatto alla pubblicazione.<br />

Anche per il 2013 vogliamo proporre la rubrica, La voce degli ex alunni, siate certi che<br />

risponderemo a tutti. (E-mail: isttpendola@virgilio.it)<br />

Tutti i lettori potranno inviare loro proposte e giu<strong>di</strong>zi particolari.<br />

Sede del Comitato <strong>di</strong> Redazione: Struttura Pendola Via T. Pendola, 35/37 - 53100 – <strong>Siena</strong>.<br />

Tel 0577-281244; Fax 0577- 41923; E-mail : isttpendola@virgilio.it

l’educazione dei sor<strong>di</strong>, 1 – 2013 (Serie IX - CXIV)<br />

LA PRODUZIONE DI FRASI<br />

RELATIVE OGGETTO IN<br />

PARLANTI NON UDENTI:<br />

ELICITAZIONE E PARLATO<br />

cura <strong>di</strong> Grazia Trento<br />

Introduzione<br />

“Imparare a parlare” è una capacità che il bambino, in<br />

con<strong>di</strong>zioni non deficitarie, acquisisce in brevissimo tempo e<br />

senza alcuno sforzo conscio. Tuttavia, non per tutti i bambini il<br />

processo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> una lingua orale è così semplice;<br />

basti pensare al bambino affetto da sor<strong>di</strong>tà.<br />

L’ipoacusia, ossia la mancanza più o meno grave dell’u<strong>di</strong>to,<br />

qualora si presenti nelle sue forme più gravi e non curata<br />

adeguatamente e tempestivamente, potrebbe non consentire al<br />

bambino <strong>di</strong> acquisire la lingua orale e <strong>di</strong> raggiungerne un<br />

livello linguistico accettabile, in quanto questo deficit non<br />

permette <strong>di</strong> percepire gli input provenienti dall’ambiente<br />

esterno necessari per l’acquisizione della lingua orale.<br />

Tipicamente, il bambino sordo, soprattutto se nato in una<br />

famiglia udente e non immerso sin dalla nascita in un ambiente<br />

che gli consenta <strong>di</strong> acquisire la lingua dei segni, imparerà il<br />

metodo oralista. Per acquisire questo metodo il bambino, nella<br />

maggior parte dei casi, dovrà seguire un percorso logope<strong>di</strong>co e<br />

dovrà usufruire del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> protesi esterne o impianto<br />

cocleare.<br />

Ciò nonostante, ogni bambino sordo ha una storia <strong>di</strong>fferente,<br />

pertanto il modo tramite il quale ha avuto accesso alla lingua<br />

orale potrebbe essere <strong>di</strong>verso rispetto ad un altro bambino<br />

sordo, ragion per cui il livello linguistico dei non udenti è<br />

estremamente <strong>di</strong>fferente.<br />

- 6 -<br />

Stu<strong>di</strong> e ricerche

Da qui, l’interesse <strong>di</strong> analizzare la produzione linguistica<br />

riguardante la frase relativa oggetto in parlanti affetti da sor<strong>di</strong>tà.<br />

Tale interesse nasce dall’evidenza per la quale la computazione<br />

<strong>di</strong> questa struttura sintattica risulta essere particolarmente<br />

complessa sia per i parlanti udenti che non udenti, così come<br />

già <strong>di</strong>mostrato da alcuni lavori condotti in precedenza. Infatti,<br />

la produzione <strong>di</strong> questa struttura sintattica è evitata a favore <strong>di</strong><br />

altre strutture sintattiche la cui computazione è più semplice.<br />

Per giustificare tale complessità, assumeremo, anche noi,<br />

l’approccio in termini <strong>di</strong> tratti morfosintattici (featural<br />

approach) proposto da Friedmann, Belletti & Rizzi (2009) che<br />

deriva <strong>di</strong>rettamente dal Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata<br />

(Rizzi,1990, 2004).<br />

I risultati da noi ottenuti sono il frutto sia <strong>di</strong> una<br />

somministrazione sperimentale che presenta due task che <strong>di</strong><br />

un’analisi riguardante un piccolo corpus <strong>di</strong> parlato spontaneo<br />

da noi creato1.<br />

1. BREVI CENNI SUL PROCESSO DI ACQUISIZIONE<br />

DEL LINGUAGGIO E SORDITÀ.<br />

1.1 Come impariamo a parlare?<br />

Questa è una domanda che quasi nessuno si pone nel corso<br />

della propria vita, poiché l’acquisizione <strong>di</strong> una lingua 2 , per gli<br />

essere umani, è un processo così naturale e per niente costoso,<br />

che è da noi considerato “dato per scontato”. Infatti, l’essere<br />

umano privo <strong>di</strong> deficit genetici specifici acquisisce la lingua<br />

senza alcuno sforzo conscio e in brevissimo tempo 3 .<br />

Ma come avviene il processo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> una lingua?<br />

Secondo Chomsky, tutti gli essere umani sono in grado <strong>di</strong><br />

acquisire una lingua, ed anche molto rapidamente, poiché<br />

<strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un <strong>di</strong>spositivo che consente loro <strong>di</strong> acquisire il<br />

linguaggio: LAD (Language Acquisition Device). Esso<br />

contiene i principi della grammatica universale (GU) 4 che<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Pertanto tutti i soggetti sperimentali sono a conoscenza della lingua orale (quattro sono<br />

anche a conoscenza della lingua dei segni italiana).<br />

2 In questo caso orale.<br />

3 Il bambino è anche in grado <strong>di</strong> acquisire più <strong>di</strong> una lingua contemporaneamente; i casi<br />

<strong>di</strong> bilinguismo.<br />

4 Capacità linguistica innata che contiene gli universali assoluti che non variano da lingua<br />

a lingua, ed inoltre, fornisce i parametri linguistici che possono invece, variare tra le<br />

lingue.<br />

- 7 -

guida il processo <strong>di</strong> acquisizione del linguaggio, senza tener<br />

conto della particolare lingua a cui il bambino è esposto; per<br />

cui, essa non è con<strong>di</strong>zionata dalle variazioni provenienti<br />

dall’ambiente (input) in cui il bambino vive. Un esempio <strong>di</strong><br />

input, che nel nostro caso, come si suole <strong>di</strong>re, “calza a<br />

pennello” è l’input riguardante il tipo <strong>di</strong> lingua a cui il bambino<br />

è esposto: lingua orale o lingua dei segni. Infatti, il bambino<br />

sordo proveniente da genitori sor<strong>di</strong> segnanti è esposto sin dalla<br />

nascita alla lingua dei segni, per cui <strong>di</strong>venterà segnante <strong>di</strong><br />

questa lingua, mentre il bambino udente è esposto sin dalla<br />

nascita alla lingua orale, per cui <strong>di</strong>venterà parlante della propria<br />

lingua madre.<br />

Pertanto, il bambino tramite le proprie capacità cognitive, il<br />

<strong>di</strong>spositivo che ha in dotazione dalla nascita (LAD) e la<br />

ricezione degli input arriverà, in breve tempo, all’acquisizione<br />

della propria L1 1 .<br />

1.2 La sor<strong>di</strong>tà.<br />

La sor<strong>di</strong>tà, o ipoacusia, è la riduzione più o meno grave<br />

dell’u<strong>di</strong>to. Tuttavia, è proprio il corretto funzionamento<br />

dell’apparato u<strong>di</strong>tivo che consente al bambino <strong>di</strong> percepire i<br />

suoni provenienti dall’ambiente.<br />

È opportuno precisare che non è possibile ottenere una<br />

sensazione sonora per qualunque frequenza, bensì esistono dei<br />

limiti <strong>di</strong> u<strong>di</strong>bilità, che variano tra esseri viventi. Infatti, solo le<br />

vibrazioni aventi una frequenza compresa fra 20 Hz e 20.000<br />

Hz vengono percepite come sensazione sonora dall’uomo.<br />

Tuttavia, le vibrazioni inferiori a 20 Hz e superiori a 20.000 Hz<br />

non danno luogo ad alcuna sensazione sonora e vengono<br />

rispettivamente chiamate infrasuoni e ultrasuoni. Si sottolinea,<br />

infine, che nel parlare comune si hanno frequenze comprese fra<br />

50 Hz e 4.000 Hz. Inoltre, l’energia totale emessa da una<br />

sorgente sonora nell’unità <strong>di</strong> tempo costituisce la potenza<br />

sonora emessa dalla sorgente stessa, che convenzionalmente,<br />

viene espressa in decibel [dB].<br />

Pertanto, è proprio tramite il suono che il bambino percepisce<br />

gli input necessari che permetteranno lui <strong>di</strong> acquisire<br />

correttamente la lingua a cui è esposto, fissandone i parametri e<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Lingua madre, che in questo caso può riferirsi sia alla lingua orale che alla lingua dei<br />

segni.<br />

- 8 -

acquisendone la fonetica. Quin<strong>di</strong>, una compromissione al<br />

sistema u<strong>di</strong>tivo, può avere, <strong>di</strong> conseguenza, ripercussioni per<br />

quanto riguarda il linguaggio e il suo appren<strong>di</strong>mento. Infatti,<br />

l’ipoacusia bilaterale profonda, se insorta in epoca prenatale o<br />

precoce, e non adeguatamente curata, comporta la mancata<br />

acquisizione del linguaggio, determinando anche gravi<br />

conseguenze sul piano cognitivo, affettivo–relazionale e sociale<br />

(Nicastro, 2001).Quin<strong>di</strong>, una <strong>di</strong>agnosi precoce della sor<strong>di</strong>tà è<br />

fondamentale perché consente un intervento tempestivo. Infatti,<br />

per quanto riguarda le sor<strong>di</strong>tà gravi e profonde, il bambino<br />

imparerà a parlare solo se sottoposto ad una terapia logope<strong>di</strong>ca;<br />

per cui quanto più l’educazione è stata precoce, tanto maggiori<br />

saranno le possibilità <strong>di</strong> avere risultati accettabili; è, comunque,<br />

opportuno sottolineare che spesso questi soggetti non arrivano<br />

ad una competenza linguistica completa (Maragna, 2004).<br />

Tuttavia, oggi si <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> protesi <strong>di</strong> ultima generazione sia<br />

tra<strong>di</strong>zionali che <strong>di</strong>gitali, che permettono al bambino affetto da<br />

ipoacusia bilaterale profonda <strong>di</strong> ottenere una resa protesica <strong>di</strong><br />

40–50 dB, che permettono, quanto meno, <strong>di</strong> percepire tutte le<br />

frequenze utili per la deco<strong>di</strong>fica del linguaggio. Inoltre, in casi<br />

<strong>di</strong> estrema gravità, la tecnologia mette a <strong>di</strong>sposizione un<br />

sussi<strong>di</strong>o protesico altamente sofisticato, quale l’impianto<br />

cocleare, che <strong>di</strong>venta un sussi<strong>di</strong>o sempre più <strong>di</strong>ffuso nel<br />

trattamento dell’ipoacusia bilaterale profonda.<br />

Ciò nonostante, sembra opportuno illustrare quali siano le<br />

<strong>di</strong>fficoltà che incontrano i bambini sor<strong>di</strong> nel processo <strong>di</strong><br />

acquisizione del linguaggio (Chesi, 2006):<br />

l’impossibilità <strong>di</strong> accedere agli input linguistici<br />

quantitativamente e qualitativamente;<br />

l’impossibilità del trattamento naturale dell’informazione<br />

fonologica segmentale (proprietà fonetiche, fonotattiche<br />

ecc.) e soprattutto soprasegmentale (intonazione, ritmo,<br />

accentuazione).<br />

Inoltre, è utile mostrare, almeno a gran<strong>di</strong> linee, quelle che<br />

sono le funzioni dell’apparato u<strong>di</strong>tivo, che è strettamente<br />

connesso con il processo dell’acquisizione del linguaggio.<br />

L’apparato u<strong>di</strong>tivo, o orecchio, è costituito da determinati<br />

organi, che sono contenuti nello spessore dell’osso temporale.<br />

- 9 -

La funzione che questi organi svolgono è quella <strong>di</strong> assicurare<br />

la percezione <strong>di</strong> due stimoli <strong>di</strong>fferenti: sonori e gravitari.<br />

Pertanto nell’orecchio sono presenti due tipi <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong><br />

recettori (Giuseppe C. Balboni et al. 2000):<br />

1. acustici: che si occupano della sensibilità u<strong>di</strong>tiva;<br />

2. statocinetici: che si occupano della sensibilità<br />

gravitazionale e dell’accelerazione.<br />

Inoltre, l’apparato u<strong>di</strong>tivo viene <strong>di</strong>viso in tre parti <strong>di</strong>fferenti:<br />

orecchio esterno,<br />

orecchio me<strong>di</strong>o ed<br />

orecchio interno<br />

Figura 2 1 : Apparato U<strong>di</strong>tivo<br />

L’orecchio esterno e l’orecchio me<strong>di</strong>o sono <strong>di</strong> esclusiva<br />

pertinenza per quanto riguarda la sensibilità u<strong>di</strong>tiva, mentre<br />

nell’orecchio interno si situano i due recettori acustici situati<br />

nella parte del condotto cocleare e statocinetico, situati nella<br />

parte che comprende gli organi vestibolari e i canali<br />

semicircolari membranosi.<br />

L’orecchio esterno è costituito dal pa<strong>di</strong>glione auricolare, che<br />

svolge la funzione <strong>di</strong> percepire le onde sonore provenienti<br />

dall’ambiente esterno e convogliate nel canale u<strong>di</strong>tivo, fino a<br />

raggiungere la membrana del timpano con cui termina<br />

l’orecchio interno. La funzione della membrana timpanica è<br />

quella <strong>di</strong> emettere delle vibrazioni che convogliano agli ossicini<br />

dell’orecchio me<strong>di</strong>o: incu<strong>di</strong>ne, martello e staffa. La funzione<br />

che questi tre ossicini svolgono è trasmettere gli impulsi alla<br />

coclea (organo deputato alla trasduzione u<strong>di</strong>tiva): una<br />

membrana a forma <strong>di</strong> spirale situata nell’orecchio interno.<br />

Infine, le cellule ciliate dell’orecchio interno trasducono<br />

l’energia dello stimolo sonoro (energia meccanica) in segnale<br />

nervoso (segnale elettrico), così che il cervello possa<br />

riconoscerli come suoni.<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Questa immagine è stata scaricata dal sito:<br />

http://www.au<strong>di</strong>ologia.unina.it/anatomia%20e%20fisiologia.htm<br />

- 10 -

Pertanto, è proprio il mezzo attraverso il quale il bambino<br />

udente, <strong>di</strong>fferentemente da quello non udente, impara a parlare,<br />

poiché mentre il primo si serve del canale u<strong>di</strong>tivo imparando<br />

così la lingua orale, il secondo deve ricorrere a metodologie<br />

<strong>di</strong>fferenti, come ad esempio il metodo oralista 1 che consentirà<br />

lui <strong>di</strong> imparare la lingua orale, oppure l’uso della lingua dei<br />

segni che consentirà lui, invece, <strong>di</strong> comunicare utilizzando il<br />

sistema visivo-gestuale. Ovviamente, il bambino non udente,<br />

che nella maggior parte dei casi dopo essere stato riconosciuto<br />

affetto da sor<strong>di</strong>tà, inizierà ad usufruire del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una<br />

protesi esterna o impianto cocleare, ha le medesime capacità<br />

cognitive <strong>di</strong> un bambino udente, ed essendo anch’egli dotato<br />

del <strong>di</strong>spositivo addetto all’acquisizione del linguaggio, sarà in<br />

grado <strong>di</strong> acquisire una lingua <strong>di</strong> tipo naturale.<br />

2 LA FRASE RELATIVA<br />

2.1 Le proprietà sintattiche della frase relativa.<br />

Quale sia la derivazione sintattica <strong>di</strong> una frase relativa è<br />

ancora al centro <strong>di</strong> numerosi <strong>di</strong>battiti. In questa sede ci<br />

limiteremo solo a presentare le proprietà sintattiche che<br />

caratterizzano le relative restrittive, nelle quali la testa della<br />

frase relativa può svolgere sia la funzione <strong>di</strong> soggetto 2 che <strong>di</strong><br />

oggetto 3 .<br />

Le RS 4 e le RO 5 sono delle frasi subor<strong>di</strong>nate che mo<strong>di</strong>ficando<br />

il loro antecedente, restringono il numero dei possibili<br />

referenti 6 .<br />

Da un punto <strong>di</strong> vista sintattico, queste frasi appartengono al<br />

sintagma del complementatore (CP) (Cinque 1982, Vergnaud<br />

1985, Rizzi 1997, Bianchi 1999) e sono incassate all’interno <strong>di</strong><br />

un sintagma nominale complesso (DP). Esse sono introdotte dal<br />

complementatore che e contengono un gap collocato nella<br />

posizione in cui il movimento ha avuto origine.<br />

Pertanto, prendendo in considerazione una RS, il gap è<br />

collocato nella posizione <strong>di</strong> soggetto incassato 1 :<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 La lettura del labiale che viene insegnata dagli specialisti ai soggetti non udenti durante<br />

un percorso logope<strong>di</strong>co.<br />

2 In questo caso si parla <strong>di</strong> RS.<br />

3 In questo caso <strong>di</strong> parla <strong>di</strong> RO.<br />

4 Relative soggetto, da ora in poi RS.<br />

5 Relative oggetto, da ora in poi RO.<br />

6 In una frase del tipo: “la bambina che pettina la bambola”, la subor<strong>di</strong>nata che pettina la<br />

bambola restringe il campo dei possibili referenti.<br />

- 11 -

1) RS : L’elefante che ___ bagna il leone;<br />

invece, prendendo in considerazione una RO, il gap è collocato<br />

nella posizione <strong>di</strong> oggetto incassato 2 :<br />

2) RO: L’elefante che il leone bagna ___<br />

Tuttavia, per quanto riguarda la derivazione sintattica delle<br />

relative restrittive sono state presentate due teorie contrastanti.<br />

La prima teoria ipotizza che, strutture sintattiche <strong>di</strong> questo<br />

tipo sono state derivate grazie a un movimento wh da parte <strong>di</strong><br />

un operatore relativo (OP) (Cinque 1978, 1982); che si solleva<br />

dalla sua posizione originaria a Spec, CP e viene coin<strong>di</strong>cizzato<br />

con la testa della relativa, creando così una catena tra l’OP e la<br />

testa della relativa.<br />

Seguendo questa teoria avremo delle strutture sintattiche <strong>di</strong><br />

questo tipo:<br />

per quanto riguarda le RS (3a) la derivazione sintattica è<br />

rappresentata in 3b:<br />

3) a: L’elefante che bagna il leone.<br />

3) b : [DP l’ [NP elefantei [CP OPi che [IP ti ha bagna il leone ]]]]<br />

per quanto, invece, riguarda le RO (4a) la derivazione sintattica<br />

è rappresentata in 4b:<br />

4) a: l’elefante che il leone bagna<br />

4) b: [DP l’ [NP elefante [CP OPi che [IP il leone bagna ti]]]]<br />

La seconda teoria, invece, ipotizza un’analisi a raising<br />

(Vergnaud 1985, Kayne 1994, Bianchi 1999), secondo la quale<br />

l’elemento che si solleva dalla posizione incassata a Spec, CP è<br />

la testa stessa della relativa 3 .<br />

Seguendo questa teoria avremo delle strutture sintattiche <strong>di</strong><br />

questo tipo:<br />

per quanto riguarda le RS (5a) la derivazione sintattica è<br />

rappresentata in 5b:<br />

5) a: L’elefante che bagna il leone<br />

5) b: [DP l’ [CP [NP elefantei] che [IP [NP ti ] bagna il leone]]]]<br />

1 Posizione originaria del soggetto.<br />

2 Posizione originaria dell’oggetto.<br />

3 Il sintagma nominale l’elefante si sposta dalla posizione – θ a Spec, CP.<br />

- 12 -

per quanto, invece, riguarda le RO (6a) la derivazione sintattica<br />

è rappresentata in 6b:<br />

6) a: l’elefante che il leone bagna<br />

6) b: [DP l’ [CP [NP elefantei] che [IP il leone bagna [NP ti]]]<br />

Questi sono i due approcci principali riguardanti l’analisi<br />

della derivazione sintattica della frase relativa. In questo lavoro<br />

prenderemo in considerazione il secondo tipo <strong>di</strong> analisi, ossia<br />

quello a raising.<br />

2.2 Le RO e il Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata.<br />

Per poter spiegare al meglio i dati ottenuti dall’esperimento<br />

da noi condotto 1 , è opportuno ripercorrere, almeno a gran<strong>di</strong><br />

linee, le <strong>di</strong>fferenze sostanziali che intercorrono tra una RS e una<br />

RO.<br />

In <strong>di</strong>versi lavori riguardanti le frasi relative (Belletti &<br />

Contemori; 2010; Contemori & Belletti, forthcoming;<br />

Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009; Friedmann, Novogrodsky,<br />

Szterman, Preminger, 2008; Volpato, 2010; Utzeri, 2007)<br />

emerge che la computazione <strong>di</strong> una RO è decisamente più<br />

complessa rispetto alla computazione <strong>di</strong> una RS. Questo<br />

fenomeno è presente sia negli adulti che nei bambini, ma<br />

mentre i primi non mostrano alcuna <strong>di</strong>fficoltà per quanto<br />

riguarda la comprensione, bensì solo un rallentamento nel<br />

processo <strong>di</strong> computazione sintattica (De Vincenzi, 1991); i<br />

secon<strong>di</strong>, invece, presentano delle <strong>di</strong>fficoltà sia per quanto<br />

riguarda la comprensione che la produzione (Adani, 2011;<br />

Belletti, 2009; Belletti & Contemori; 2010; Contemori &<br />

Belletti, forthcoming; Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009;<br />

Friedmann, Novogrodsky, Szterman, Preminger, 2008 ).<br />

La motivazione per la quale la computazione sintattica <strong>di</strong> una<br />

RO risulta più problematica rispetto alla computazione<br />

sintattica <strong>di</strong> una RS è stata esplicata nel lavoro <strong>di</strong> Friedmann,<br />

Belletti, Rizzi (2009) 2 , nel quale i linguisti hanno interpretato<br />

tale <strong>di</strong>fficoltà in termini tratti morfosintattici (featural<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Cfr. § 3.<br />

2 L’esperimento da loro condotto mirava a testare la comprensione <strong>di</strong> quattro tipologie<br />

<strong>di</strong>verse <strong>di</strong> strutture relative, da parte <strong>di</strong> bambini normo-dotati parlanti nativi della lingua<br />

ebraica, <strong>di</strong>mostrando che le relative con gap e quelle con pronome resuntivo erano<br />

comprese decisamente meno, rispetto alle relative libere e con testa oggetto con pronome<br />

arbitrario come interveniente.<br />

- 13 -

approach), teoria che segue dal Principio <strong>di</strong> Minimalità<br />

Relativizzata (Rizzi, 1990)<br />

Considerando la classica configurazione schematica del<br />

Principio <strong>di</strong> Minimalità Relativizzata, avremo:<br />

X ……… Z ……… Y<br />

“una relazione tra X e Y si stabilisce se e solo se non c’è Z che:<br />

(i) interviene tra X e Y<br />

(ii) è dello stesso tipo <strong>di</strong> X<br />

(iii) c- comanda Y e non c-comanda X” (Rizzi, 1990).<br />

Pertanto, da tale principio segue che: X e Z devono essere<br />

sufficientemente <strong>di</strong>versi nella loro composizione in tratti<br />

morfosintattici affinché la <strong>di</strong>pendenza tra X e Y possa essere<br />

adeguatamente stabilita così che Z non blocchi tale relazione 1<br />

(Rizzi, 1990, 2004).<br />

In Friedmann, Belletti, Rizzi (2009), è stato in<strong>di</strong>viduato, per<br />

quanto riguarda la frase relativa, un tratto R nella posizione<br />

target X all’interno del CP, che funge da attrattore per la testa<br />

della relativa.<br />

Pertanto, se si tratta <strong>di</strong> una RS, ovviamente, il soggetto si sposta<br />

dalla sua posizione incassata per raggiungere la posizione target<br />

all’interno del CP, che ha il tratto R:<br />

7) RS : L’elefante che bagna il leone<br />

R+NP NP+R NP<br />

X Z Y<br />

se, invece, si tratta <strong>di</strong> una RO è l’oggetto che si sposta dalla sua<br />

posizione incassata per raggiungere la posizione target<br />

all’interno del CP, che ha il tratto R:<br />

8) RO: L’elefante che il leone bagna <br />

NP+R NP R+NP<br />

X Z Y<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 L’importanza relativa alla presenza <strong>di</strong> una restrizione lessicale che l’oggetto della frase<br />

relativa incontra nel suo percorso da posizione incassata a Spec, CP, viene espressa in<br />

termini <strong>di</strong> featural approach; approccio che segue dal principio della Minimalità<br />

Relativazzata (Rizzi, 1190,2004) e sviluppato in Starke (2001).<br />

- 14 -

Come si può ben notare dalla configurazione N°8, l’elemento<br />

interveniente Z è portatore del tratto lessicale NP, esattamente<br />

come l’elemento target X.<br />

Dunque, ciò che accade in una RO è che l’oggetto, portatore<br />

del tratto R + NP 1 , nel suo percorso da posizione incassata <strong>di</strong><br />

oggetto a Spec, CP incontra il soggetto della frase dotato<br />

anch’esso del tratto NP, creando così un rallentamento per il<br />

processo <strong>di</strong> computazione e un ostacolo sia per la comprensione<br />

che per la produzione 2 . Questa problematica, invece, non è<br />

presente nelle RS, la cui computazione sintattica non<br />

caratterizza alcuna <strong>di</strong>fficoltà per i soggetti.<br />

Seguendo Starke (2001) e Friedmann, Belletti, Rizzi (2009),<br />

per quanto riguarda le RO, ci troviamo <strong>di</strong> fronte al così detto<br />

caso <strong>di</strong> inclusione (9 II). Infatti, sono state ipotizzate tre <strong>di</strong>verse<br />

relazioni che possono stabilirsi tra l’elemento target X e<br />

l’elemento interveniente Z. La configurazione schematica è <strong>di</strong><br />

seguito rappresentata:<br />

9) X Z Y<br />

I) +A ….. +A …. * (Identità)<br />

II) +A,+B …. +A …. OK (Inclusione)<br />

III) +A ….. +B …. OK (Disgiunzione)<br />

Quin<strong>di</strong> in una RO il tratto lessicale (NP) accomuna sia<br />

l’elemento target X che l’elemento Z interveniente creando,<br />

così, delle <strong>di</strong>fficoltà relative al processo <strong>di</strong> computazione<br />

sintattica.<br />

2.3 Il passivo elimina l’intervenienza.<br />

A causa della <strong>di</strong>fficile computazione sintattica delle RO, i<br />

parlanti molto spesso evitano la produzione <strong>di</strong> questa struttura a<br />

favore della frase passiva 3 , in quanto la computazione è<br />

senz’altro più semplice e allo stesso tempo consente <strong>di</strong><br />

mantenere il medesimo significato <strong>di</strong> una RO. Infatti, Belletti<br />

nel lavoro del 2009, assumendo l’analisi alla Collins (2005),<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 R rappresenta il tratto attrattore della testa della relativa; NP rappresenta il tratto<br />

lessicale <strong>di</strong> cui sia il soggetto che l’oggetto della frase sono composti.<br />

2 Infatti, dall’esperimento condotto da Friedmann, Belletti e Rizzi (2009) è emerso che i<br />

bambini, nel loro caso parlanti nativi della lingua ebraica comprendevano con mote<br />

<strong>di</strong>fficoltà una RO con gap, in quanto sia il soggetto che l’oggetto della frase relativa sono<br />

portatori del medesimo tratto, ossia quello lessicale.<br />

3 A volte anche scritta con l’acronimo POR (Passive Object Relative)<br />

- 15 -

considera il passivo un modo ottimale per eliminare<br />

completamente l’effetto <strong>di</strong> intervenienza.<br />

Seguendo la derivazione sintattica del passivo proposta da<br />

Collins nel 2005, che tramite l’operazione dello smuggling<br />

innescata dal sintagma del by 1 che consiste nel muovere un<br />

chunk del sintagma verbale (VP) contenente il participio<br />

passato del verbo e l’argomento interno fino alla posizione <strong>di</strong><br />

Spec, VoiceP, l’intervenienza è eliminata; e sarà poi<br />

l’argomento interno, che si sposterà ulteriormente per andare ad<br />

occupare la posizione <strong>di</strong> Spec, TP, ossia la posizione <strong>di</strong><br />

soggetto della frase.<br />

La derivazione sintattica appena descritta è <strong>di</strong> seguito<br />

rappresentata nell’albero N°1.<br />

Albero N°1<br />

T<br />

T’<br />

la mela T VP<br />

<br />

essere VoiceP<br />

PartP Voice’<br />

Part’ Voice<br />

Part VP da<br />

mangiata < DP2> vP<br />

- 16 -<br />

v’<br />

Maria v<br />

Come si può chiaramente osservare dall’albero sintattico, una<br />

derivazione <strong>di</strong> questo tipo risulta essere abbastanza complessa.<br />

Infatti, viene acquisita piuttosto tar<strong>di</strong>vamente da parte dei<br />

bambini, intorno ai 5 anni d’età 2 . Tuttavia, una volta sviluppata,<br />

si rivela essere la strategia <strong>di</strong> “evitamento” maggiormente<br />

utilizzata dai parlanti, poiché lo smuggling permette <strong>di</strong><br />

eliminare l’intervenienza sintattica(Belletti, 2009).<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Inteso come in<strong>di</strong>catore della voce passiva.<br />

2 Cfr. il lavoro <strong>di</strong> Contemori&Belletti forthcoming.

3 L’ESPERIMENTO: SOMMINISTRAZIONE E RISULTATI<br />

3.1 Design sperimentale.<br />

Il design sperimentale da noi utilizzato è stato adattato da<br />

Belletti & Chesi (2011) 1 . Lo scopo <strong>di</strong> questo design è osservare<br />

se manipolando il tratto [+/- animato], relativo ora alla testa<br />

della frase relativa, ora al soggetto della frase relativa ed ora ad<br />

entrambi, si possano creare delle con<strong>di</strong>zioni affinché la RO<br />

possa essere più accessibile ai parlanti, nel nostro caso non<br />

udenti. Pertanto, sono stati somministrati due esperimenti <strong>di</strong><br />

elicitation task:<br />

I) Subject–Change: nel quale si ha il cambio del<br />

soggetto nei due eventi; come ad<br />

esempio:<br />

I poliziotti rincorrono un ragazzo<br />

I commercianti rincorrono un ragazzo<br />

II) Verb–Change: nel quale si ha il cambio del verbo<br />

nei due eventi; come ad esempio:<br />

I poliziotti salutano un ragazzo<br />

I poliziotti rincorrono un ragazzo<br />

In entrambi gli esperimenti sono presentate quattro possibili<br />

con<strong>di</strong>zioni sperimentali, sufficienti a sod<strong>di</strong>sfare tutte le<br />

possibilità logiche, <strong>di</strong> seguito presentate:<br />

1) Testa [+ animata], Soggetto [– animato];<br />

2) Testa [+ animata], Soggetto [+ animato];<br />

3) Testa [- animata], Soggetto [+ animato];<br />

4) Testa [- animata], Soggetto [- animato].<br />

Il design sperimentale è il seguente:<br />

3 item per ogni con<strong>di</strong>zione sperimentale; per un totale <strong>di</strong><br />

12 item sperimentali;<br />

28 frasi filler per separare gli item sperimentali;<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Esperimento a sua volta adattato da Belletti & Contemori (2010), a sua volta adattato da<br />

Novogrosky & Friedmann (2006).<br />

- 17 -

4 randomizzazioni create in maniera semi–automatica ed<br />

ogni randomizzazione inizia con un item <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione<br />

sperimentale <strong>di</strong>versa;<br />

almeno 2 item separano una con<strong>di</strong>zione dall’altra, e<br />

nessun item della medesima con<strong>di</strong>zione sperimentale<br />

appare in sequenza;<br />

i primi 4 item, in ognuna delle 4 randomizzazioni,<br />

esauriscono le 4 possibili con<strong>di</strong>zioni sperimentali.<br />

Inoltre, per eliminare una potenziale ambiguità le frasi che<br />

introducono i due eventi sono così strutturate:<br />

tutti i soggetti sono: definiti e plurali;<br />

tutti gli oggetti sono: maschili e singolari;<br />

tutti i verbi sono: flessi al presente.<br />

Le tabelle N°1 e N°2 mostrano le quattro con<strong>di</strong>zioni<br />

sperimentali riguardanti gli esperimenti Subject-Change e<br />

Verb-Change.<br />

Tabella N°1:<br />

Le quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali del Subject-Change.<br />

cond. testa<br />

relativa<br />

1 + anim +anim I poliziotti salutano un<br />

ragazzo<br />

I commercianti salutano<br />

un ragazzo<br />

2 + anim -anim I secchi sporcano un<br />

imbianchino<br />

I pennelli sporcano un<br />

imbianchino<br />

3 -anim +anim I giornalisti scrivono un<br />

articolo<br />

I reporter scrivono un<br />

articolo<br />

4 -anim -anim I camini riscaldano un<br />

appartamento<br />

I termosifoni riscaldano<br />

un appartamento<br />

Soggetto Eventi Frase per la produzione<br />

- 18 -<br />

Tu quale ragazzo vorresti<br />

incontrare?<br />

“Vorrei incontrare il<br />

ragazzo ….”<br />

Tu quale imbianchino<br />

vorresti aiutare<br />

“Vorrei aiutare<br />

l’imbianchino ….”<br />

Tu quale articolo vorresti<br />

leggere?<br />

“Vorrei leggere l’articolo<br />

…”<br />

Tu quale appartamento<br />

vorresti scegliere?<br />

“Vorrei scegliere<br />

l’appartamento …”<br />

Tabella N° 2:<br />

Le quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali del Verb-Change.

cond. testa<br />

relativa<br />

1 + anim +anim I poliziotti salutano un<br />

ragazzo<br />

I poliziotti rincorrono un<br />

ragazzo<br />

2 + anim -anim I secchi sbilanciano un<br />

imbianchino<br />

I secchi sporcano un<br />

imbianchino<br />

3 -anim +anim I giornalisti scrivono un<br />

articolo<br />

I giornalisti copiano un<br />

articolo<br />

4 -anim -anim I camini riscaldano un<br />

appartamento<br />

I camini affumicano un<br />

appartamento<br />

Soggetto Eventi Frase per la produzione<br />

- 19 -<br />

Tu quale ragazzo vorresti<br />

incontrare?<br />

“Vorrei incontrare il<br />

ragazzo ….”<br />

Tu quale imbianchino<br />

vorresti aiutare<br />

“Vorrei aiutare<br />

l’imbianchino ….”<br />

Tu quale articolo vorresti<br />

leggere?<br />

“Vorrei leggere l’articolo<br />

…”<br />

Tu quale appartamento<br />

vorresti scegliere?<br />

“Vorrei scegliere<br />

l’appartamento …”<br />

3.2 Soggetti sperimentali.<br />

Sono stati testati 7 soggetti sor<strong>di</strong>, 3 femmine e 4 maschi, <strong>di</strong><br />

età compresa tra i 18 e 29 anni; 6 <strong>di</strong> essi sono stati reclutati da<br />

un Ente Nazionale <strong>Sor<strong>di</strong></strong> della Toscana 1 , e 1 <strong>di</strong>rettamente<br />

dall’Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong>.<br />

Nella tabella N°3 riporteremo i dati relativi ai soggetti<br />

sperimentali, ai quali abbiamo convenzionalmente assegnato<br />

dei nomi fittizi.<br />

Tabella N°3:<br />

Dati ragazzi<br />

IDENTIFICATIVO Beatrice Melissa Francesco Dario Rebecca Alberto Clau<strong>di</strong>o<br />

ETÀ 18 29 20 28 25 26 20<br />

ISTRUZIONE Scuola Università Scuola Scuola Università Università Università<br />

superiore<br />

superiore superiore<br />

INSORGENZA<br />

SORDITÀ<br />

Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita Nascita<br />

GRAVITÀ Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia Ipoacusia<br />

bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale bilaterale<br />

profonda profonda profonda profonda profonda profonda profonda<br />

CONOSCENZA LIS Sì Sì Sì Sì Sì Sì No<br />

(passiva)<br />

(passiva)<br />

PROTESI Sì Sì Sì Sì Sì Sì No<br />

IMPIANTO<br />

COCLEARE<br />

No No No No No No Sì<br />

PROTESIZZAZIONE 17 mesi 9 mesi 4 anni 9 mesi 8 mesi 8 mesi<br />

8 mesi 2<br />

OPERAZIONE<br />

IMPIANTO<br />

COCLEARE<br />

/ / / / / / 19 anni<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Per una maggiore privacy nei confronti dei ragazzi, ci è stato cortesemente chiesto <strong>di</strong><br />

non specificare il luogo preciso dell’Ente.<br />

2 Clau<strong>di</strong>o prima dell’intervento chirurgico per inserire l’impianto cocleare ha usufruito<br />

del sussi<strong>di</strong>o delle protesi esterne, la cui protesizzazione è avvenuta nell’ottavo mese <strong>di</strong><br />

vita.

Come si evince dalla tabella N°3, tutti i soggetti sono affetti<br />

sin dalla nascita da ipoacusia bilaterale profonda, ma mentre<br />

Clau<strong>di</strong>o utilizza l’impianto cocleare ormai da un anno, i rimanti<br />

6 usufruiscono del sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> una protesi esterna.<br />

Tuttavia, è importante considerare l’età in cui i soggetti sono<br />

stati protesizzati, in quanto questo influirà molto sul proprio<br />

parlato. Infatti, come abbiamo precedentemente accennato, una<br />

<strong>di</strong>agnosi precoce della sor<strong>di</strong>tà è fondamentale per raggiungere<br />

un buon livello linguistico, grazie anche al sussi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> protesi o<br />

impianto cocleare e un percorso linguistico specifico.<br />

In ogni caso, ad eccezione <strong>di</strong> Francesco che è stato<br />

protesizzato all’età <strong>di</strong> quattro anni, i rimanenti sei soggetti sono<br />

stati protesizzati tra gli otto e i <strong>di</strong>ciassette mesi <strong>di</strong> vita.<br />

Per quanto riguarda i gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> istruzione, Melissa e Alberto<br />

posseggono un titolo universitario, Rebecca e Clau<strong>di</strong>o stanno<br />

compiendo gli stu<strong>di</strong> universitari, Dario possiede il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong><br />

scuola superiore, Beatrice e Francesco frequentano l’ultimo<br />

anno <strong>di</strong> scuola superiore.<br />

Il gruppo <strong>di</strong> controllo è composto da soggetti adulti normodotati<br />

provenienti dalle regioni: Toscana, Campania, Calabria e<br />

Sicilia:<br />

14 soggetti per il Subject-Change, <strong>di</strong> età compresa tra i<br />

20;10 e 28;5;<br />

12 soggetti per il Verb-Change, <strong>di</strong> età compresa tra i<br />

21;11 e 28;5.<br />

Si noti che il numero dei soggetti appartenenti al gruppo <strong>di</strong><br />

controllo è il doppio del numero dei soggetti appartenenti al<br />

gruppo sperimentale, così che la comparazione possa risultare<br />

più equilibrata.<br />

3.3 Metodo.<br />

Poiché i nostri soggetti sono tutti affetti da ipoacusia<br />

bilaterale profonda abbiamo pensato che il modo più ottimale<br />

per svolgere l’esperimento fosse quello <strong>di</strong> far leggere ogni<br />

elemento. È stato, quin<strong>di</strong>, creato un PowerPoint tramite il quale<br />

i soggetti potevano leggere:<br />

il contesto;<br />

l due eventi;<br />

- 20 -

la domanda che avrebbe condotto loro ad una scelta tra i<br />

due eventi;<br />

lo start con cui iniziare la produzione linguistica<br />

(risposta).<br />

Queste parti sperimentali non venivano presentate<br />

contemporaneamente nella slide, bensì ciascuna <strong>di</strong> esse<br />

appariva solo quando il soggetto premeva il tasto “Invio” del<br />

PC, fino a raggiungere la start con cui iniziare la risposta che il<br />

soggetto avrebbe dato alla domanda.<br />

Per maggiore chiarezza si riporta l’or<strong>di</strong>ne sequenziale degli<br />

elementi <strong>di</strong> una slide del Subject-Change.<br />

Figura 3: contesto<br />

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

- 21 -

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

Figura 4: primo evento.<br />

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I militari cercano un bambino<br />

Figura 5: secondo evento.<br />

- 22 -

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I militari cercano un bambino<br />

Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />

Figura 6: domanda.<br />

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I militari cercano un bambino<br />

Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />

Rispon<strong>di</strong> con:<br />

Figura 7: si richiedeva <strong>di</strong> “rispondere con”.<br />

- 23 -

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I militari cercano un bambino<br />

Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />

Rispon<strong>di</strong> con:<br />

“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO …”<br />

Figura 8: start risposta.<br />

Per concludere l’esperimento non abbiamo posto un tempo<br />

limite. Le slides presentate per ogni randomizzazione erano 46,<br />

<strong>di</strong> cui:<br />

1 per presentare le istruzioni;<br />

3 <strong>di</strong> Warm up;<br />

1 per informare i soggetti che l’esperimento stava per<br />

aver inizio;<br />

12 per la produzione delle RO;<br />

28 per le frasi filler;<br />

1 per ringraziare i soggetti della partecipazione.<br />

Ai soggetti sperimentali è stato somministrato prima il<br />

Subject-Change, e successivamente il Verb-Change, a <strong>di</strong>stanza,<br />

almeno, <strong>di</strong> una settimana; tempo necessario per rimuovere i dati<br />

memorizzati dal precedente esperimento.<br />

- 24 -

Il gruppo <strong>di</strong> controllo è costituito da soggetti <strong>di</strong>versi per<br />

entrambi i task, eccetto che per tre <strong>di</strong> loro che hanno eseguito<br />

prima il Subject-Change, e a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> una settimana il Verb-<br />

Change.<br />

3.4 Risultati Subject-Change.<br />

In questa sede si illustrano i risultati ottenuti sia dal gruppo<br />

sperimentale che dal gruppo <strong>di</strong> controllo relativi al Subject-<br />

Change. Illustreremo, inoltre, un confronto tra il nostro gruppo<br />

<strong>di</strong> controllo e il gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011),<br />

in quanto entrambi i gruppi sono composti da soggetti normoudenti,<br />

ma il metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale<br />

utilizzato è <strong>di</strong>fferente. 1<br />

3.4.1 Gruppo sperimentale.<br />

Tabella N°4:<br />

Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo sperimentale:<br />

Subject-Change.<br />

Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />

da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />

POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />

con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />

RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />

Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />

pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />

SUBJECT-CHANGE Testa+ Sogg+ Testa+ Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />

POR TOT 8 (38%) 6 (29%) 7 (33%) 8 (38%)<br />

POR 0 0 0 0<br />

POR da 0 0 0 0<br />

POR r. 0 0 0 0<br />

POR r. da 7 6 7 8<br />

POR+viene 1 0 0 0<br />

RO TOT 6 (29%) 3 (14%) 3 (14%) 3 (15%)<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 In Belletti & Chesi (2011) per la somministrazione dell’esperimento era stato creato un<br />

PowerPoint tramite il quale i soggetti potevano ascoltare un file au<strong>di</strong>o che presentava<br />

loro un contesto, i due eventi, la domanda e lo start con cui iniziare la risposta. Per<br />

maggiore chiarezza si confronti Belletti & Chesi (2011).<br />

- 25 -

RO S-V 2 1 0 1<br />

RO V-S 1 0 2 0<br />

RO rip.trac 0 0 1 0<br />

RO Pr.Re 3 2 0 2<br />

RO pro 0 0 0 0<br />

Altro 4 (19%) 8 (38%) 9 (43%) 7 (33%)<br />

RS 1 4 0 0<br />

PP 3 4 9 7<br />

Errate 3 (14%) 4 (19%) 2 (9%) 3 (14%)<br />

Come mostra la tabella N°4, il gruppo sperimentale preferisce<br />

produrre principalmente delle strutture passive, in particolar<br />

modo delle POR ridotte con by-phrase, in tutte e quattro le<br />

con<strong>di</strong>zioni sperimentali, fatta, però, eccezione per la con<strong>di</strong>zione<br />

Testa [- animata]e Soggetto [+ animato] in cui la strategia <strong>di</strong><br />

risposta maggioremente adottata è l’uso <strong>di</strong> un PP. Per quanto<br />

riguarda, invece, le RO esse sono state maggiormente prodotte<br />

nella con<strong>di</strong>zione sperimentale in cui sia il soggetto che la testa<br />

della frase relativa sono entrambi animati, ossia Testa [+<br />

animata] e Soggetto [+ animato], con<strong>di</strong>zione in cui la<br />

percentuale corrispondente alle RO è del 29%.<br />

Tuttavia, si sottolinea che a contribuire molto sulla<br />

percentuale relativa alle POR è Clau<strong>di</strong>o, che si è comportato<br />

come un normo-udente, producendo tutte POR ridotte con byphrase<br />

eccetto che per un PP nella con<strong>di</strong>zione Testa [- animata]<br />

e Soggetto [- animato]. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno<br />

effettuare un conteggio delle strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal<br />

gruppo sperimentale anche senza Clau<strong>di</strong>o, per osservarne la<br />

<strong>di</strong>fferenza. Di seguito il grafico che ne mostra il risultato.<br />

Grafico N°1:<br />

Risultati Subject-Change senza Clau<strong>di</strong>o.<br />

- 26 -

Come si evince dal grafico soprastante, qualora Clau<strong>di</strong>o non<br />

avesse partecipato all’esperimento, le POR non sarebbero<br />

risultate le strategie <strong>di</strong> evitamento preferite dai soggetti<br />

sperimentali in nessuna delle quattro con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> questo task.<br />

Infatti, le RO sarebbero state le strategie maggiormente<br />

adottate nella con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />

animato], e le strategie corrispondenti alle RS e ai PP quelle<br />

preferite nelle altre tre con<strong>di</strong>zioni.<br />

Ci è sembrato opportuno illustrare come Clau<strong>di</strong>o abbia<br />

notevolmene contribuito sulla percentuale delle POR; ciò<br />

nonostante, terremo conto del risultato totale, ossia quello in cui<br />

è incluso anche Clau<strong>di</strong>o.<br />

Illustriamo ora i risultati ottenuti dal gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />

3.4.2 Gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />

Tabella N°5:<br />

Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo controllo:<br />

Subject-Change.<br />

Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />

da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />

POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />

con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />

RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />

Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />

pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />

SUBJECT-CHANGE Testa+Sogg+ Testa+Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />

POR TOT 33 (79%) 35 (83%) 24 (57%) 30 (63%)<br />

POR r. 0 0 0 0<br />

- 27 -

POR r.+ da 27 26 24 24<br />

POR N.r. 0 0 0 0<br />

POR N.r.+da 2 4 0 0<br />

POR + viene 0 0 0 0<br />

POR + viene + da 4 5 0 6<br />

RO TOT 9 (21%) 1 (3%) 4 (10%) 1 (3%)<br />

RO S-V 5 1 1 0<br />

RO V-S 4 0 3 1<br />

RO pro 0 0 0 0<br />

ALTRO 0 (0%) 5 (12%) 14(33%) 11 (34%)<br />

PP 0 2 14 9<br />

RS 0 3 0 2<br />

ERRATE 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)<br />

Come mostrano i dati riportati nella tabella N°5 la strategia<br />

maggiormente adottata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dal<br />

gruppo <strong>di</strong> controllo è l’uso della POR, in particolar modo un<br />

POR ridotta con by-phrase. Anche per questo gruppo la<br />

percentuale maggiore <strong>di</strong> RO è stata prodotta nella con<strong>di</strong>zione<br />

sperimentale in cui sia la testa che il soggetto della frase<br />

relativa sono animati, ossia Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />

animato] con<strong>di</strong>zione in cui la RO è stata prodotta nel 21% dei<br />

casi. 1 Per quanto riguarda, invece, le strategie corrispondenti<br />

alle RS e ai PP, queste sono state largamente adottate,<br />

soprattutto i PP nella con<strong>di</strong>zione Testa [- animata] e Soggetto<br />

[+ animato].<br />

Infine, ci è sembrato opportuno effettuare un ulteriore<br />

confronto tra i risultati ottenuti dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo e<br />

i risultati ottenuti dal gruppo sperimentale testato da Belletti &<br />

Chesi (2011). Di seguito la tabella che illustra i dati da loro<br />

ottenuti.<br />

Tabella N°6:<br />

Esperimento 2 (subject-change) risultato (28 soggetti<br />

sperimentali); r.= ridotta, by = presenza del by-phrase, VS =<br />

soggetto post-verbale, pro = soggetto nullo, ALT SR = RS<br />

prodotta anziché una RO, ALT PP = Prepositional Phrase<br />

prodotto anziché una RO.<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 In ogni caso percentuale minore rispetto a quella del gruppo sperimentale.<br />

- 28 -

Da questa comparazione emerge che entrambi i gruppi,<br />

composti da soggetti normo-dotati, preferiscono produrre delle<br />

POR ridotte con by-phrase in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni<br />

sperimentali, in quanto l’intervenienza sintattica è eliminata dal<br />

movimento dello smuggling 1 . Le RO, anche se scarsamente<br />

prodotte da entrambi i gruppi, sono state maggiormente<br />

utilizzate quando sia il soggetto che la testa della frase relativa<br />

sono animati, ossia nella con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e<br />

Soggetto [+ animato]. In questa con<strong>di</strong>zione sperimentale il<br />

nostro gruppo <strong>di</strong> controllo ha, però, prodotto una percentuale<br />

maggiore <strong>di</strong> RO rispetto al gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti &<br />

Chesi (2011), nonostante il numero dei soggetti appartenenti al<br />

nostro gruppo <strong>di</strong> controllo è la metà del numero dei soggetti<br />

appartenenti al gruppo sperimentali <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />

Questa maggiore percentuale <strong>di</strong> RO prodotta da parte del nostro<br />

gruppo <strong>di</strong> controllo potrebbe scaturire dal metodo <strong>di</strong><br />

somministrazione sperimentale da noi utilizzato, il quale<br />

prevede che i soggetti leggano tutti gli elementi presenti nella<br />

slide, e nel momento in cui si chiede loro <strong>di</strong> rispondere alla<br />

domanda come noi suggeriamo, è sufficiente che aggiungano il<br />

complementatore che all’evento che è stato da loro scelto.<br />

Ad esempio:<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Cfr. albero sintattico N°1 § 2.3.<br />

- 29 -

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Molte persone stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I militari cercano un bambino<br />

Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />

Rispon<strong>di</strong> con:<br />

“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO che …”<br />

Figura 9: Facilitazione produzione RO, Subject-Change.<br />

Pertanto, anche se la RO, per ragioni spiegate in precedenza,<br />

è più complessa <strong>di</strong> una struttura passiva, questo metodo <strong>di</strong><br />

somministrazione sperimentale potrebbe facilitarne, ma non<br />

favorirne, la produzione.<br />

Nel sottoparagrafo successivo, analizzeremo i risultati relativi<br />

all’esperimento Verb-Change.<br />

3.5 Risultati Verb-Change.<br />

In questa sede illustreremo i risultati ottenuti sia dal gruppo<br />

sperimentale che dal gruppo <strong>di</strong> controllo, ed inoltre mostreremo<br />

il confronto effettuato tra il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo e il<br />

gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />

3.5.1 Gruppo sperimentale.<br />

Tabella N°7:<br />

Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dai soggetti non udenti:<br />

Verb-Change.<br />

Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />

da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />

POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />

con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />

RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />

- 30 -

Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />

pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />

VERB-CHANGE Testa+ Sogg+ Testa+ Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />

POR TOT 8 (44%) 11 (61%) 7 (39%) 11 (61%)<br />

POR N.r. 0 0 0 0<br />

POR N. r.+da 1 2 0 8<br />

POR r. 3 6 4 3<br />

POR r. da 4 3 3 0<br />

POR+viene 0 0 0 0<br />

RO TOT 7 (39%) 2 (11%) 7 (38%) 4 (22%)<br />

RO S-V 2 0 2 2<br />

RO V-S 2 0 3 0<br />

RO rip.trac 0 0 1 0<br />

RO Pr.Re 2 2 1 2<br />

RO pro 1 0 0 0<br />

Altro 0 (0%) 2 (11%) 1 (6%) 0 (0%)<br />

RS 0 2 0 0<br />

PP 0 0 1 0<br />

Errate 3 (17%) 3 (17%) 3 (17%) 3 (17%)<br />

Come si evince dalla tabella N°7, la strategia maggiormente<br />

adottadata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dai soggetti<br />

non udenti è l’uso <strong>di</strong> una POR, in particolar modo una POR<br />

ridotta senza il by-phrase. Per quanto riguarda, invece, le<br />

strategie <strong>di</strong> risposta corridpondenti alle RO esse sono state<br />

maggiormente adottate nelle due con<strong>di</strong>zioni in cui il soggetto<br />

della frase relativa è animato ossia Testa [+ animato] e<br />

Soggetto [+ animato], e Testa [- animata] e Soggetto [+<br />

animato]. Le strategie <strong>di</strong> risposta corrispondenti alle RS e ai PP,<br />

sono state scarsamente utilizzate in questo task sperimetale.<br />

Inoltre, abbiamo nuovamente ritenuto opportuno effettuare un<br />

conteggio senza Clau<strong>di</strong>o, in quanto, anche per questo task<br />

- 31 -

sperimentale ha contribuito notevolmente sulla percentuale<br />

delle POR, poichè ha prodotto tutte POR ridotte senza byphrase<br />

1 e una POR ridotta con by-phrase. Di seguito il grafico<br />

che ne illustra le percentuali.<br />

Grafico N° 2:<br />

Risultati Verb-Change senza Clau<strong>di</strong>o.<br />

Come si evince dal grafico soprastante, qualora Clau<strong>di</strong>o non<br />

avesse partecipato all’esperimento le POR sarebbero state le<br />

strategie <strong>di</strong> risposta maggiormente adottate solo nelle<br />

con<strong>di</strong>zioni in cui il soggetto della frase relativa non è animato,<br />

ossia Testa [+ animato] e Soggetto [- animato], e Testa [-<br />

animata] e Soggetto [- animato], mentre nelle con<strong>di</strong>zioni in cui<br />

il soggetto della frase relativa è animato, ossia Testa [- animata]<br />

e Soggetto [+ animato], e Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />

animato] le strategie <strong>di</strong> risposta maggiormente adottate<br />

sarebbero state le RO.<br />

Ovviamente terremo conto del risultato complessivo, ossia<br />

quello in cui Claus<strong>di</strong>o è incluso.<br />

Osserviamo ora i risultati relativi al gruppo <strong>di</strong> controllo; <strong>di</strong><br />

seguito la relativa tabella.<br />

3.5.2 Gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />

Tabella N°8:<br />

Totale strategie <strong>di</strong> risposta adottate dal gruppo <strong>di</strong> controllo:<br />

Verb-Change.<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Il complemento d’agente non è necessario, in quanto i due eventi <strong>di</strong>fferiscono per il<br />

cambio del verbo.<br />

- 32 -

Legenda: POR (POR non ridotte), POR da (POR non ridotte+<br />

da), POR r. (POR ridotte), POR r. da (POR ridotte+da),<br />

POR+viene (POR sia ridotta che non + viene), RO S-V (RO<br />

con soggetto pre-verbale), RO V-S (RO con soggetto postverbale),<br />

RO rip.trac (RO con ripetizione traccia oggetto), RO<br />

Pr.Re (RO con pronome resuntivo), RO pro (RO con soggetto<br />

pronominale), RS (RO>RS), PP (frasi <strong>di</strong>chiarative).<br />

VERB-CHANGE Testa+Sogg+ Testa+Sogg- Testa- Sogg+ Testa- Sogg-<br />

POR TOT 25 (69%) 23 (64%) 25 (69%) 27 (77%)<br />

POR r. 5 5 8 9<br />

POR r.+ da 13 13 16 15<br />

POR N.r. 0 0 1 0<br />

POR N.r.+da 3 3 0 1<br />

POR + viene 2 0 0 1<br />

POR + viene + da 2 2 0 1<br />

RO TOT 10 (28%) 8 (22%) 10 (28%) 5 (9%)<br />

RO S-V 10 8 9 4<br />

RO V-S 0 0 1 1<br />

RO pro 0 0 0 0<br />

ALTRO 1 (3%) 5 (14%) 1 (3%) 3 (14%)<br />

PP+che 0 0 1 2<br />

RS 1 5 0 1<br />

ERRATE 0 0 0 1<br />

Come mostrano i dati riportati nella tabella N°8 la strategia<br />

maggiormente adottata nelle quattro con<strong>di</strong>zioni sperimentali dal<br />

gruppo <strong>di</strong> controllo è l’uso della struttura passiva, in particolar<br />

modo una POR ridotta con by-phrase. Per quanto riguarda le<br />

RO, anche questo gruppo le ha prodotte in percentuale<br />

maggiore nelle due con<strong>di</strong>zioni sperimentali in cui il soggetto<br />

della frase relativa è animato, ossia Testa [+ animata] e<br />

Soggetto [+ animato], e Testa [- animata] e Soggetto [+<br />

animato]. Le strategie corrispondenti alle RS e ai PP sono state<br />

scarsamente adottate anche da questo gruppo.<br />

Infine, così come fatto per il Subject-Change, abbiamo<br />

effettuato un ulteriore confronto tra i risultati ottenuti dal nostro<br />

gruppo <strong>di</strong> controllo e i risultati ottenuti dal gruppo sperimentale<br />

testato da Belletti & Chesi (2011). Di seguito la tabella che<br />

illustra i risultati ottenuti nel lavoro <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />

- 33 -

Tabella N°9:<br />

Esperimento 1 (verb-change) risultato (24 soggetti<br />

sperimentali); r.= ridotta, by = presenza del by-phrase, VS =<br />

soggetto post-verbale, pro = soggetto nullo, ALT SR = RS<br />

prodotta anziché una RO, ALT PP = Prepositional Phrase<br />

prodotto anziché una RO.<br />

Da questa comparazione emerge che entrambi i gruppi,<br />

composti da soggetti normo-dotati, preferiscono produrre delle<br />

POR ridotte, in tutte e quattro le con<strong>di</strong>zioni sperimentali, in<br />

quanto l’intervenienza sintattica è eliminata dal movimento<br />

dello smuggling, ma mentre il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo<br />

preferisce produrre delle POR ridotte con by-phrase il gruppo<br />

sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011) preferisce produrre<br />

delle POR ridotte senza by-phrase. Le RO, sono state<br />

maggiormente prodotte dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo 1 nelle<br />

due con<strong>di</strong>zioni sperimentali in cui il soggetto della frase<br />

relativa è animato, ossia Testa [+ animata] e Soggetto [+<br />

animato] e Testa [- animata] e Soggetto [+ animato].<br />

Anche per questo task, il numero <strong>di</strong> maggiore <strong>di</strong> RO che è<br />

stato prodotto dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo rispetto al gruppo<br />

sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011) potrebbe essere<br />

ricondotto al metodo <strong>di</strong> somministrazione da noi utilizzato.<br />

Questo giustificherebbe anche il numero elevato <strong>di</strong> RO con<br />

soggetto pre-verbale prodotto dal nostro gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />

16/04/201316/04/2013<br />

1 Anche se i soggetti appartenenti al nostro gruppo <strong>di</strong> controllo sono la metà dei soggetti<br />

appartenenti al gruppo sperimentale <strong>di</strong> Belletti & Chesi (2011).<br />

- 34 -

Siamo in un bosco.<br />

Due bambini si sono persi.<br />

Dei boyscout stanno cercando questi due bambini.<br />

• I boyscout cercano un bambino<br />

• I boyscout trovano un bambino<br />

Tu quale bambino vorresti conoscere?<br />

Rispon<strong>di</strong> con:<br />

“VORREI CONOSCERE IL BAMBINO che”<br />

Figura 10: Facilitazione produzione RO; Verb-Change.<br />

Per quanto riguarda, invece, le strategie <strong>di</strong> risposta<br />

corrispondenti alle RS e ai PP non sono state adottate con larga<br />

frequenza da nessuno dei due gruppi.<br />

3.6 Discussione e Conclusioni Esperimento.<br />

Dalla somministrazione <strong>di</strong> questi due task sperimentali, si può<br />

concludere che anche i soggetti non udenti, complessivamente,<br />

producono la RO con meno frequenza rispetto alla POR.<br />

Dal confronto tra gruppo sperimentale e gruppo <strong>di</strong> controllo è<br />

emerso che il primo gruppo ha prodotto una percentuale<br />

maggiore <strong>di</strong> RO rispetto al secondo gruppo in tutte e quattro le<br />

con<strong>di</strong>zioni sperimentali <strong>di</strong> entrambi i task, eccetto che per la<br />

con<strong>di</strong>zione Testa [+ animata] e Soggetto [- animato] del Verb-<br />

Change, dove il gruppo sperimentale ha prodotto l’11% <strong>di</strong> RO,<br />

mentre il gruppo <strong>di</strong> controllo ha prodotto il 22% <strong>di</strong> RO.<br />

Inoltre, abbiamo osservato come il numero <strong>di</strong> produzioni<br />

corrispondenti alle RO sia maggiore quando il soggetto della<br />

relativa è animato.<br />

Inoltre, dalla comparazione che abbiamo effettuato con<br />

Belletti & Chesi (2011) è emerso che in quasi tutte le<br />

con<strong>di</strong>zioni sperimentali il nostro gruppo <strong>di</strong> controllo ha<br />

prodotto più RO, in particolar modo RO con soggetto preverbale,<br />

soprattutto nel task del Verb-Change, probabilmente,<br />

- 35 -

perché, il metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale da noi<br />

utilizzato ne facilita la produzione. Tuttavia, anche se il metodo<br />

<strong>di</strong> somministrazione sperimentale può agevolarne la<br />

produzione, la percentuale delle RO prodotte dal nostro gruppo<br />

sperimentale è quasi sempre maggiore della percentuale <strong>di</strong> RO<br />

prodotta dal gruppo <strong>di</strong> controllo. A nostro parere è questo il<br />

dato più interessante, in quanto <strong>di</strong>mostra che le RO, a<br />

prescindere dal metodo <strong>di</strong> somministrazione sperimentale, sono<br />

più prodotte dai soggetti non udenti. Questo risultato è<br />

ulteriormente rafforzato dal fatto che i soggetti appartenenti al<br />

gruppo sperimentale sono la metà dei soggetti appartenenti al<br />

gruppo <strong>di</strong> controllo.<br />

Il caso <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o è comunque interessante, in quanto ci <strong>di</strong>ce<br />

che le strategie <strong>di</strong> risposte adottate da ciascun soggetto non<br />

udente non sono solo legate alla sor<strong>di</strong>tà, bensì anche alla<br />

modalità <strong>di</strong> accesso alla lingua orale. Questo rimane un<br />

problema aperto, in quanto non abbiamo chiesto ai singoli<br />

soggetti <strong>di</strong> parlarci delle con<strong>di</strong>zioni tramite le quali hanno avuto<br />

accesso alla lingua orale; ci siamo solo limitati a domandare<br />

quando è avvenuta la protesizzazione.<br />

Pertanto, sarebbe estremamente interessante testare un gruppo<br />

sperimentale più ampio e qualora ci fossero più casi come<br />

Clau<strong>di</strong>o, verificarne, a quel punto, le con<strong>di</strong>zioni tramite le quali<br />

i soggetti hanno avuto accesso alla lingua orale. Anche questa<br />

resta una questione aperta.<br />

Concludendo, i dati ottenuti, dalla somministrazione<br />

sperimentale <strong>di</strong> entrambi i task, sono perfettamente in linea con<br />

la teoria proposta da Friedmann, Belletti & Rizzi (2009), che<br />

esplica la ragione per cui una RO risulta essere più complicata<br />

per la computazione sintattica rispetto ad una POR; <strong>di</strong>fficoltà<br />

che abbiamo riscontrato nei soggetti non udenti, così come nei<br />

soggetti udenti.<br />

5 RS, RO e POR nel parlato spontaneo del gruppo<br />

sperimentale: un piccolo corpus<br />

5.1 Registrazioni.<br />

Oltre alla somministrazione dei due task sperimentali,<br />

abbiamo ritenuto opportuno effettuare delle registrazioni <strong>di</strong><br />

parlato spontaneo con i soggetti non udenti da noi testati, per<br />

- 36 -

poter ricercare la frequenza con la quale le frasi relative<br />

vengono da loro prodotte in sede non sperimentale.<br />

Pertanto, per ogni soggetto abbiamo qualche minuto <strong>di</strong><br />

conversazione registrata e successivamente trascritta.<br />

Infine, abbiamo ritenuto opportuno confrontare le occorrenze<br />

delle frasi relative calcolate nel nostro piccolo corpus, con<br />

quelle calcolate nei tre corpora analizzati da Belletti & Chesi<br />

(2011), così da osservarne le <strong>di</strong>fferenze e le uguaglianze.<br />

Nella tabella che segue si riportano le durate delle<br />

registrazioni effettuate con i soggetti non udenti che hanno<br />

svolto l’esperimento.<br />

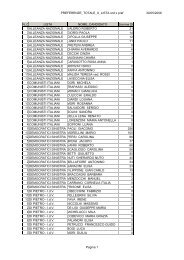

Tabella N°10:<br />

Registrazioni<br />

SOGGETTO DATA DURATA<br />

Francesco 12 Giugno 2012 22,21 minuti<br />

Beatrice 4 Giugno 2012 22,17 minuti<br />

Beatrice 14 Giugno 2012 5,58 minuti<br />

Melissa 14 Giugno 2012 8,5 minuti<br />

Dario 9 Ottobre 2012 33,46 minuti<br />

Melissa 12 Ottobre 2012 37,32 minuti<br />

Rebecca 18 Ottobre 2012 5, 27 minuti<br />

Alberto 18 Ottobre 2012 4,28 minuti<br />

Clau<strong>di</strong>o 28 Novembre 2012 16,33 minuti<br />

Il totale corrisponde a 155,12 minuti <strong>di</strong> conversazione<br />

registrata e successivamente trascritta.<br />

Il passo successivo è stato calcolare la frequenza delle<br />

occorrenze delle frasi relative attestate nelle conversazioni<br />

registrate. Questo sarà l’oggetto del seguente sottoparagrafo.<br />

5.1.1 Occorrenze delle frasi relative.<br />

La tabella che segue riporta i dati relativi al numero <strong>di</strong> parole<br />

<strong>di</strong> cui il corpus è composto, il totale delle frasi presenti in esso,<br />

le occorrenze del “che” e quante <strong>di</strong> queste introducono una<br />

frase relativa.<br />

Tabella N°11:<br />