Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. F - Liceo Giulio Cesare

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />

X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />

Prot.n. 1643 / D1 a<br />

15/5/2013<br />

DOCUMENTO<br />

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. F<br />

Anno Scolastico 2012/13<br />

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

Prof. Micaela Ricciardi

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> F<br />

Anno scolastico 2012-2013<br />

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,<br />

recante disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione<br />

Secondaria Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale F ha definito contenuti, obiettivi, metodi e<br />

strumenti valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo<br />

anno di corso.<br />

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />

Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi<br />

in cui è sorto (1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />

Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran<br />

parte residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da<br />

diversa collocazione urbana.<br />

L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali<br />

attività didattiche, diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e<br />

multimedialità ) ed aule speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una<br />

ricca Biblioteca, dotata di moderni sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi<br />

audiovisivi; due grandi palestre e un campo di basket all’aperto; un ambulatorio medico, con<br />

servizio di consulenza psicologica.<br />

Dal POF dell’anno scolastico 2011 – 2012 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta<br />

formativa nei seguenti ambiti: perseguimento del successo scolastico, in particolare, per quanto<br />

riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una ricca attività di orientamento in uscita; potenziamento dei saperi<br />

disciplinari, attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari ed<br />

extracurricolari; educazioni, con particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai<br />

seguenti percorsi educativi: educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità;<br />

educazione alla salute.<br />

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

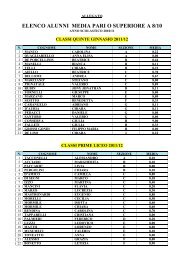

La <strong>classe</strong>, costituita all’inizio del quinquennio da 20 alunni, al secondo anno risultava composta da<br />

27 studenti: 17 del nucleo originario, in seguito alla non ammissione di 3 allievi, e 9 provenienti da<br />

altra <strong>sez</strong>ione dell’Istituto. All’inizio del triennio la <strong>classe</strong> era formata da 29 allievi: 23 provenienti<br />

dalla V F, in seguito al trasferimento di 3 alunni, e 6 provenienti da altre due <strong>sez</strong>ioni, E e D,<br />

dell’Istituto. Al secondo e al terzo anno il numero degli alunni è rimasto invariato.<br />

La <strong>classe</strong>, nel corso del quinquennio, ha fruito di una sostanziale continuità didattica, fatta<br />

eccezione per la lingua inglese, per cui, in seguito al pensionamento della prof. Amati, si sono<br />

succeduti tre docenti diversi nel triennio, e per le discipline di storia e filosofia, per cui, in seguito<br />

al pensionamento della prof. Merlicco, nell’ultimo anno di corso è subentrata una nuova docente<br />

(cfr. quadro sinottico). L’avvicendamento degli insegnanti non ha influito negativamente sul<br />

rendimento della <strong>classe</strong>, anzi ha finito per essere fonte di stimolo e arricchimento culturale e<br />

didattico.<br />

Nel corso dell’intero triennio gli studenti, pur con differenti livelli di rendimento, hanno seguito<br />

le diverse discipline con interesse e impegno evidenziando una maturazione crescente e hanno<br />

raggiunto, nella maggior parte dei casi, una buona preparazione generale. Alcuni allievi hanno<br />

messo in luce particolari capacità, vivacità intellettuale e critica, sostenute da competenze di ottimo<br />

livello.<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO

DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />

MATERIE LETTERARIE,<br />

LATINO E GRECO<br />

MATEMATICA<br />

MIRABILIA MIRABILIA<br />

GALLO GALLO<br />

INGLESE AMATI AMATI<br />

STORIA DELL'ARTE BELLISARIO BELLISARIO<br />

ED. FISICA LO BIANCO LO BIANCO<br />

IRC JORI JORI<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 20010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />

ITALIANO E LATINO TAMBURRINO TAMBURRINO TAMBURRINO<br />

GRECO CORREALE CORREALE CORREALE<br />

STORIA E FILOSOFIA MERLICCO MERLICCO MALORNI<br />

MATEMATICA<br />

E FISICA<br />

GALLO GALLO GALLO<br />

INGLESE BRUNACCI TESTA ZERBONI<br />

SCIENZE ALTOBELLI ALTOBELLI ALTOBELLI<br />

STORIA DELL'ARTE BELLISARIO BELLISARIO BELLISARIO<br />

ED. FISICA LO BIANCO LO BIANCO LO BIANCO<br />

IRC JORI JORI JORI

OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate<br />

sono stati concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e<br />

valutazione; nelle previste riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente<br />

verificato il percorso didattico e culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e<br />

integrassero omogeneamente gli apporti delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì<br />

programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere nei seguenti punti :<br />

• acquisizione dei contenuti generali e specifici<br />

• padronanza dei mezzi espressivi<br />

• applicazione delle conoscenze e abilità nell’uso degli strumenti cognitivi e interpretativi<br />

• sviluppo e consolidamento delle capacità di analisi, di sintesi<br />

• capacità di attuare collegamenti pluridisciplinari.<br />

• capacità di interpretazione e rielaborazione critica.<br />

• valorizzazione della creatività personale<br />

A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per<br />

disciplina.<br />

MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />

ITALIANO • Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella<br />

produzione orale e scritta in situazioni comunicative diverse.<br />

• Conoscenza degli aspetti principali della cultura dell’Ottocento<br />

e del Novecento.<br />

• Padronanza delle diverse tipologie testuali.<br />

• Capacità di confronto tra le diverse interpretazioni critiche dei<br />

fenomeni letterari e degli autori.<br />

• Capacità di attuare collegamenti pluridisciplinari.<br />

• Capacità di interpretazione e rielaborazione critica.<br />

LATINO E<br />

GRECO<br />

• Leggere e comprendere il significato complessivo di un testo<br />

riconoscendone le strutture linguistiche fondamentali.<br />

• Interpretare un testo e tradurlo in lingua italiana con padronanza<br />

linguistica e sensibilità nelle scelte lessicali.<br />

• Inquadrare i testi e gli autori in una prospettiva storico-letteraria<br />

individuandone le peculiarità stilistiche e di genere.<br />

FILOSOFIA • Ricostruire lo sviluppo del pensiero filosofico occidentale ed indicarne<br />

sia le relazioni con il contesto storico e culturale sia la portata<br />

potenzialmente universalistica.<br />

• Leggere ed analizzare un testo filosofico.<br />

• Essere in grado di problematizzare ed esporre le questioni filosofiche,<br />

suscitare nuove domande e sviluppare l’attitudine alla riflessione<br />

personale.<br />

• Usare consapevolmente strategie argomentative e procedure logiche.<br />

STORIA • Saper focalizzare i principali eventi e le trasformazioni di lungo<br />

periodo della storia dell’Europa e dell’Italia e del mondo.<br />

• Comprendere con sicurezza e padronanza i processi e le dinamiche<br />

che regolano i fatti storici, cogliendone le relazioni causa ed effetto,

stabilendo confronti ed operando comparazioni tra presente e passato.<br />

• Saper leggere, utilizzare e comprendere un testo storico.<br />

• Usare con padronanza il linguaggio specifico.<br />

INGLESE • Potenziare le capacità comunicative ed elaborative finalizzate all’autonomia<br />

linguistica<br />

• Affinare le strategie di lettura di testi con apprezzamento stilisticolinguistico<br />

• Ampliare il panorama storico-letterario, contestualizzandolo nei più<br />

importanti fenomeni socio-economici e culturali europei.<br />

MATEMATICA • Conoscenza dei nodi fondanti della disciplina.<br />

• Comprensione del linguaggio formale specifico.<br />

• Utilizzo dei procedimenti matematici.<br />

FISICA • Conoscenza dei nodi fondanti della disciplina.<br />

• Conoscenza dei fenomeni naturali più significativi.<br />

• Padronanza nell’uso del linguaggio adeguato a descrivere i fenomeni.<br />

• Capacità di utilizzare modelli e leggi fisiche in diverse situazioni.<br />

SCIENZE • Conoscere i nodi fondanti della disciplina.<br />

• Saper argomentare e rielaborare i temi trattati in maniera personale e critica.<br />

• Saper utilizzare un linguaggio tecnico scientifico rigoroso.<br />

STORIA<br />

DELL’ARTE<br />

• Contestualizzare il prodotto artistico e gli artisti in relazione al momento<br />

storico<br />

• Riconoscere stili e tecniche artistiche.<br />

• Leggere l'opera d'arte sia dal punto di vista iconografico che iconologico.<br />

• Confrontare, esprimere pareri critici e relazionarsi con le altre discipline.<br />

• Gli alunni sanno usare correttamente il lessico specifico.<br />

ED.FISICA • Formazione sia sotto l’aspetto fisico che psichico<br />

• Consolidamento e perfezionamento degli schemi motori precedentemente<br />

acquisiti.<br />

• Potenziamento fisiologico, rielaborazione del linguaggio motorio,<br />

• Sviluppo della socialità e della coscienza civica attraverso la pratica dei<br />

giochi sportivi<br />

• Assunzione della pratica sportiva come abitudine di vita<br />

IRC • Contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della<br />

chiesa dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.<br />

• Identificare i punti teologici fondamentali della dottrina sociale della<br />

chiesa (encicliche sociali) e del Concilio Vaticano.<br />

• Argomentare lo sviluppo teologico interno al Paradiso di Dante, con<br />

particolare attenzione al Canto XXX<strong>III</strong>.<br />

• Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose.<br />

contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della chiesa<br />

dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.

Gli obiettivi prefissati, nella maggioranza dei casi e a diversi livelli, possono dirsi<br />

raggiunti.<br />

I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di<br />

insegnamento/apprendimento sono stati:<br />

• lezione frontale<br />

• didattica laboratoriale<br />

• didattica interattiva<br />

• lavori di ricerca e approfondimento<br />

• uso delle ITC<br />

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

La <strong>classe</strong> ha partecipato nel suo insieme ai seguenti progetti d’Istituto, le cui attività si sono svolte<br />

in orario curriculare:<br />

• Conferenza di fisica “International Cosmic Day”<br />

• Itinerario geopaleontologico e serata astronomica Prof.Maurizio Chirri presso Rocca di Cave<br />

• Conferenza“La struttura dell’Universo “ Prof. Alessandro Melchiorri presso l’Università La<br />

Sapienza di Roma<br />

• Conferenza“Alla scoperta dei minerali, le cellule del pianeta Terra” Prof. Giovanni Battista<br />

Andreozzi presso l’Università La Sapienza di Roma<br />

• Conferenza“Eruzioni vulcaniche: funzionamento e impatto sull’ambiente” Prof.Mario Gaeta<br />

presso il <strong>Liceo</strong> <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />

• Attività didattica “Astronomia con il planetario digitale” Dott. Alessandro Granati-<br />

Associazione culturale Club della Scienza presso il liceo <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />

• Attività didattica “L’Astronomia al Pantheon”Dott.ssa Serena Caciolli-Associazione culturale<br />

Ars in Urbe<br />

• Allestimento della Mostra “Ezio Sclavi: il pittore, l’atleta”<br />

• Lezioni di economia per le terze liceali del Prof Giuliano Amato presso il <strong>Liceo</strong> <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />

• Spettacolo in lingua inglese “The Glass Menagerie”di Tennessee.Williams.<br />

Gli alunni hanno partecipato individualmente, a seconda dei loro personali interessi alle seguenti<br />

attività, che si sono svolte in orario extracurriculare:<br />

!<br />

• Laboratorio di Restauro<br />

• Giornata di Studi pascoliani “Pascoli 101. Tra antico e moderno”.<br />

• Progetto “ Giornale d’Istituto - Le Idi di…”<br />

• Laboratorio Teatrale<br />

• Letture Filosofiche<br />

• Due Masterclass di Fisica, uno sulla fisica delle particelle, l’altro di ottica<br />

• Cinque lezioni pomeridiane di Fisica alla Sapienza<br />

• Attività di Orientamento

• Progetto “Orientamento in rete” per le Facoltà ad accesso programmato dell’area medicosanitaria<br />

dell’Università La Sapienza di Roma<br />

Cinque alunni hanno partecipato al Campionato di Filosofia.<br />

Due alunni hanno partecipato allo stage di tre giorni promosso dalla FARMM dal tema<br />

“Clonaggio della proteina GFP “<br />

Due alunni , selezionati per eccellenza nelle discipline scientifiche, hanno partecipato allo stage di<br />

due giorni promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.<br />

Nel mese di novembre la <strong>classe</strong> si è recata in viaggio di istruzione in Portogallo<br />

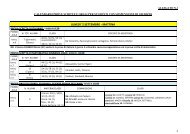

VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />

In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia<br />

di indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />

La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione<br />

che si allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie<br />

sono state approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />

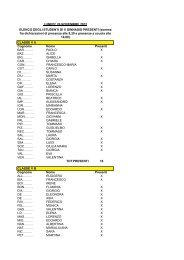

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame (durata della<br />

1°prova: 5 ore, durata della 3° prova: 3 ore)<br />

1° PROVA 14 maggio 2013<br />

3° PROVA<br />

TIP. B<br />

3° PROVA<br />

TIP. B<br />

9 febbraio 2013: latino, storia, matematica, scienze, arte<br />

24 aprile 2013: greco, filosofia, inglese, fisica, scienze<br />

Dai riscontri in sede di valutazione collegiale è risultato che la tipologia B è più congeniale al<br />

conseguimento di risultati positivi. Gli alunni hanno ottenuto risultati complessivamente<br />

equivalenti nelle discipline oggetto di simulazione di prova.<br />

I testi delle prove si allegano al <strong>Documento</strong> <strong>finale</strong> (allegato n.5).

Si allegano al presente documento:<br />

ALLEGATI<br />

Allegato n.1 Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />

Allegati n.2,3,4 Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza<br />

prova<br />

Allegati n. 5 Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />

Allegati n. 6-17 Programmi disciplinari<br />

Roma 15 maggio 2013

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

ITALIANO prof. GABRIELLA TAMBURRINO ……………………..<br />

LATINO prof. GABRIELLA TAMBURRINO ……………………..<br />

GRECO prof. LAURA CORREALE ……………………..<br />

INGLESE prof. LAURA ZERBONI ……………………..<br />

STORIA E FILOSOFIA prof. PAOLA MALORNI ……………………..<br />

STORIA DELL’ARTE prof. FABIO BELLISARIO …………………….<br />

MATEMATICA E FISICA prof. MARIA GRAZIA GALLO ……………………..<br />

SCIENZE prof. LUCIA ALTOBELLI ……………………..<br />

ED. FISICA prof. SIMONETTA LO BIANCO ……………………..<br />

IRC prof. ANTONELLA JORI ……………………..

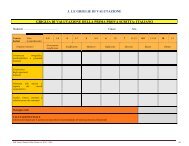

ALLEGATO N.1<br />

VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />

Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />

Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />

pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />

Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />

culturale.<br />

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />

Voto<br />

1 – 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9 – 10<br />

Indicatori di<br />

conoscenze<br />

Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />

argomenti disciplinari e disarticolate<br />

nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />

Conosce in modo vago e confuso gli<br />

argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />

difficoltà i nuclei essenziali e le<br />

interrelazioni.<br />

E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />

conoscenze, delle quali coglie<br />

parzialmente implicazioni e rimandi<br />

essenziali.<br />

Conosce gli ambiti delle diverse<br />

discipline e ne coglie in linea globale<br />

contenuti e sviluppi.<br />

Conosce gli argomenti e li colloca<br />

correttamente nei diversi ambiti<br />

disciplinari.<br />

Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />

grazie ad approfondimenti personali negli<br />

aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />

Mostra piena padronanza degli ambiti<br />

disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />

di informazioni.<br />

Indicatori di<br />

abilità<br />

Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />

assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />

argomentazione.<br />

Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />

nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />

un linguaggio disordinato e scorretto.<br />

Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />

incompleto, con non certa padronanza delle<br />

soluzioni espressive.<br />

Comprende le consegne e risponde in modo<br />

semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />

linguaggi disciplinari.<br />

Comprende e contestualizza le consegne e le<br />

sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />

complessivamente coerenti.<br />

Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />

operando collegamenti con<br />

appropriata scelta di argomentazioni.<br />

E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />

dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />

efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />

Indicatori di<br />

competenze<br />

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />

non è in grado di applicare regole o elementari<br />

operazioni risolutive.<br />

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />

semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />

procedure di risoluzione.<br />

Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />

limitato di contesti. Applica, non sempre<br />

adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />

scelta e nella applicazione delle strategie di<br />

risoluzione.<br />

Sa impostare problemi di media complessità e<br />

formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />

di risoluzione.<br />

E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />

di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />

operare scelte coerenti ed efficaci.<br />

Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />

ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />

anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />

Livello di certificazione delle competenze di<br />

base<br />

(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />

Non ha raggiunto il livello base delle<br />

competenze.<br />

Livello base: lo studente svolge compiti<br />

semplici in situazioni note, mostrando di<br />

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />

saper applicare regole e procedure<br />

fondamentali.<br />

Livello intermedio: lo studente svolge<br />

compiti e risolve problemi complessi in<br />

situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />

le abilità acquisite.<br />

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />

problemi complessi in situazioni anche non<br />

note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />

sostenere le proprie opinioni e assumere<br />

autonomamente decisioni consapevoli

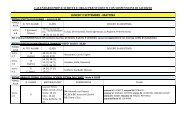

ALLEGATO N.2<br />

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in<br />

quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Correttezza ortografica,<br />

morfosintattica e proprietà<br />

lessicale<br />

Conoscenza<br />

degli argomenti<br />

proposti<br />

Aderenza alla traccia e<br />

rispetto dei vincoli<br />

comunicativi<br />

Analisi, sintesi, coerenza e<br />

rielaborazione dei<br />

contenuti<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />

ALLEGATO N.3<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Comprensione del testo<br />

Conoscenza della morfosintassi<br />

Qualità linguistica della traduzione<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

I DOCENTI<br />

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto<br />

in<br />

quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e<br />

dei linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste<br />

e capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è<br />

approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale<br />

maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI<br />

ALLEGATO N.4

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />

STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto in<br />

quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Descrittori<br />

ALLEGATO N.4<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

Quesiti<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e<br />

dei linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste<br />

e capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è<br />

approssimato all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale<br />

maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

ALLEGATO N. 5<br />

SIMULAZIONE PRIMA PROVA<br />

14 maggio 2013<br />

LATINO<br />

SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME<br />

SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />

9 febbraio 2013<br />

Tipologia B – max 8 righe<br />

1.Il primo libro di Elegie di Properzio si apre nel nome di Cinzia : spiega quale funzione svolge<br />

questa collocazione di forte rilievo e analizza le diverse connotazioni della tematica amorosa nel<br />

Canzoniere.<br />

2. Amores ed Heroides di Ovidio: analizza le tematiche, i caratteri stilistici, gli elementi di novità<br />

rispetto all’elegia amorosa di Tibullo e Properzio.<br />

STORIA<br />

1.La Germania dopo il primo conflitto mondiale.<br />

2. Analizza i motivi sociali dell’ascesa del Fascismo in Italia .<br />

MATEMATICA<br />

1) Verifica la seguente identità condizionata<br />

( 1 cos )<br />

2<br />

( 1#<br />

cos!<br />

)( 1+<br />

cos!<br />

)<br />

+ ! #<br />

" cotg ! = 1+<br />

2cos!<br />

!<br />

tg!<br />

"#!$%&'(&%!)&!*%&(+,!-,&&%!.,/0,12,!,.3+,..)(1,4!<br />

1" cos2! 2 1<br />

! ( cotg! " cos ! ) +<br />

sen 2!<br />

!<br />

sen 2! 2<br />

SCIENZE<br />

1.In quale fase della vita evolutiva di una stella si trova il Sole? Quale sarà la sua probabile<br />

evoluzione?<br />

2. Illustra e spiega cosa dimostra l’esperienza di Guglielmini<br />

ARTE

1.In quest’opera di E.L. Kirchner “Autoritratto da soldato” del 1915, sono presenti le caratteristiche<br />

peculiari di questo artista e dell’Espressionismo in generale. Delineatele dal punto di vista formale<br />

e poetico.<br />

2.!Cosa intende affermare V. Van Gogh quando attribuisce alla presenza di un<br />

“demone” nella sua mente la sua espressione artistica?<br />

GRECO<br />

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA<br />

24 aprile 2013<br />

1.Illustra i caratteri tipici della Commedia Nuova di Menandro facendo riferimento in particolare<br />

al dramma L’Arbitrato<br />

!<br />

") “Non sopporto un architetto che si sforza di fare case alte come la cima dell’Oromedonte; e<br />

neppure quegli uccelli delle Muse che invano si sgolano gracchiando di fronte al cantore di Chio”<br />

(Teocrito,IdillioVII,vv.45-48).<br />

In riferimento a queste parole del capraio Licida nell’Idillio le Talisie, descrivi i tratti distintivi<br />

dell’opera bucolica di Teocrito, mettendo in luce i caratteri più propriamente alessandrini della sua<br />

poetica.<br />

FILOSOFIA<br />

1)Spiega in che modo la dottrina dell’oltreuomo si pone nella filosofia nietzscheana, come<br />

superamento del nichilismo e come giunga alla creazione di nuovi valori.<br />

2) La fede è appunto questo paradosso che il Singolo come Singolo è più alto del generale. Spiega<br />

il significato di questa frase di Kierkegaard evidenziando le peculiarità dello stadio religioso<br />

rispetto a quello etico.

INGLESE<br />

1.Illustrate how and why does Dorian’s character change and develop in the second part of the<br />

novel.<br />

2.Discuss Joyce’s relationship with Dublin and how the feeling of ‘paralysis’ he associates with his<br />

hometown is developed in Dubliners.<br />

FISICA<br />

1) Definisci la grandezza fisica potenziale elettrico ,specificando la sua unità di misura nel siste-<br />

ma internazionale. Descrivi le proprietà e le caratteristiche delle superfici equipotenziali<br />

anche rispetto alle linee di campo elettrostatico.<br />

2) Definisci la grandezza intensità di corrente elettrica spiegando in che modo sia possibile<br />

generare una corrente in un conduttore. Scrivi e spiega la prima legge di Ohm anche da un<br />

punto di vista grafico<br />

SCIENZE<br />

1. Perchè sulla Luna non vi è atmosfera? Quali sono le conseguenze più importanti?<br />

2. Descrivi la teoria del rimbalzo elastico

ALLEGATI<br />

ALLEGATO N. 6. Italiano<br />

ALLEGATO N. 7. Latino<br />

ALLEGATO N. 8. Greco<br />

ALLEGATO N. 9. Inglese<br />

ALLEGATO N. 10. Storia<br />

ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />

ALLEGATO N. 12. Matematica<br />

ALLEGATO N. 13. Fisica<br />

ALLEGATO N. 14. Scienze<br />

PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />

ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />

ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />

ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica

ALLEGATO N.6<br />

PERCORSO STORICO CULTURALE N.1<br />

PROGRAMMA DI ITALIANO<br />

CLASSE <strong>III</strong> F<br />

Anno scolastico 2012-‘13<br />

Orientamenti artistico-letterari tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento: gusto neoclassico<br />

e gusto preromantico.<br />

(Winckelmann; Schiller; Goethe; Foscolo)<br />

Autori e testi:<br />

T 1 J.J Winckelmann “ La statua di Apollo” (da Storia dell’arte nell’antichità)<br />

T 3 W.Goethe “l’artista e il borghese” (da I dolori del giovane Werther)<br />

U. FOSCOLO<br />

dall’Ortis<br />

T 1 “Il sacrificio della patria”( Lett. 11-X-’97)<br />

T 2 “Il colloquio con Parini”(Lett. 4-XII)<br />

T 3 “La lettera da Ventimiglia:la storia e la natura”(Lett. 19,20-II)<br />

T 4 “La sepoltura illacrimata”( Lett.12-XI e 15-V)<br />

T 5 “Illusioni e mondo classico” (Lett. 15-V)<br />

dai Sonetti<br />

T 7 “Alla sera”<br />

T 8 “In morte del fratello Giovanni”<br />

T 9 “A Zacinto”<br />

T 11 “Dei Sepolcri”<br />

dalle Grazie<br />

T 14 “Il velo delle Grazie” II,153-196<br />

M 2 “Il sistema dei personaggi nell’ Ortis<br />

PERCORSO STORICO CULTURALE N.2<br />

L’età del Romanticismo in Europa. Complessità del movimento:tendenze<br />

irrazionali,soggettive,tendenze realistiche e propositive. Il ruolo dell’intellettuale.<br />

Tipologie dell’eroe romantico. La polemica tra classicisti e romantici in Italia. Il Conciliatore. I<br />

modelli e i generi letterari.<br />

(W.A.Schlegel; Goethe; M.me De Stael; Berchet; Giordani; Manzoni)<br />

Autori e testi<br />

T 3 W.Wordsworth “La poesia, gli umili, il quotidiano” (dalla Prefazione alle Ballate liriche)<br />

T 5 M.me de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” (dalla Biblioteca Italiana)<br />

T 6 P.Giordani “Un Italiano risponde al Discorso della Stael”(dalla Biblioteca italiana)<br />

T 7 Giovanni Berchet “La poesia ‘popolare”(dalla Lettera semiseria)<br />

A.MANZONI<br />

Dalle Odi<br />

T 6 “Il cinque maggio”<br />

dalla Lettre à M.Chauvet<br />

T 3 “Storia e invenzione poetica”<br />

dalla Lettera sul Romanticismo<br />

T 4 “L’utile, il vero, l’interessante”

dall’Adelchi<br />

T 8 Atto V, scene V<strong>III</strong>, IX, X “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia”<br />

T 10 Coro dell’atto IV “Morte di Ermengarda”<br />

M 7 “Le unità aristoteliche”<br />

M 8 “Mescolanza e separazione degli stili”<br />

M 9 “Il discorso narrativo nei Promessi Sposi: il narratore e i punti di vista dei personaggi”<br />

I promessi sposi (conoscenza generale)<br />

PERCORSO STORICO CULTURALE N.3<br />

Il realismo nel Secondo Ottocento. Il “dualismo” della Scapigliatura. Il Naturalismo francese. Il<br />

Verismo. Verga.<br />

( Praga; Tarchetti; E. e J. De Goncourt; Zola; Capuana ; Verga)<br />

Autori e testi<br />

T 1 E.Praga “Preludio” (Da Penombre)<br />

T3 A. Boito”Dualismo”vv1-36 (dal Libro dei versi)<br />

A.Boito “Lezione di anatomia (fotocopia)<br />

M 1 “La bohème parigina”<br />

T 2 E. e J. De Goncourt “La Prefazione a Germinie Lacerteux”(da Germinie Lacerteux)<br />

T 3 E. Zola “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”(da Il romanzo sperimentale)<br />

T 5 L.Capuana “ Scienza e forma letteraria. L’impersonalità” (dalla Recensione ai Malavoglia)<br />

M 2 “Il discorso indiretto libero”<br />

G. VERGA<br />

T 3 “Impersonalità e regressione” (Prefazione a L’amante di Gramigna)<br />

T 4 “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” ( A,B : Lettere a Capuana)<br />

T 8 “I vinti e la fiumana del progresso” (I Malavoglia ,Prefazione)<br />

da Vita dei Campi<br />

T 5 “Fantasticheria”<br />

T 6 “Rosso Malpelo”<br />

Da Novelle rusticane<br />

T 14 “La roba”<br />

Da I Malavoglia<br />

T 9 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”<br />

T 13 “La conclusione del romanzo : l’addio al mondo pre-moderno”<br />

da Mastro don Gesualdo<br />

T 26 “La morte di Mastro don Gesualdo” ( IV, cap.V)<br />

M 9 “La struttura dell’intreccio nei Malavoglia “<br />

M 10 “Il tempo e lo spazio nei Malavoglia”<br />

M 8 “Lotta per la vita e darwinismo sociale”<br />

PERCORSO STORICO CULTURALE N.4<br />

L’età della crisi di fine Ottocento -inizi Novecento. Il decadentismo. Il ruolo dell’intellettuale.<br />

Poetiche del Primo Novecento. Futurismo.<br />

(Huysmans; Wilde; Pascoli; D’annunzio; Pirandello)<br />

Autori e testi<br />

T 2 C.Baudelaire “L’albatro”(da I fiori del male)<br />

T 1 G.Pascoli “Una poetica decadente” (da Il fanciullino)<br />

T 1 L.Pirandello “Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo)<br />

T 3 O. Wilde “I principi dell’estetismo” (da Il ritratto di Dorian Gray)<br />

PERCORSO GENERE N.1<br />

Evoluzione del romanzo nel corso dell’800 e del ‘900.<br />

(U. Foscolo; A. Manzoni; E. Zola; G. Verga; O.Wilde; G. D’Annunzio; L. Pirandello; I. Svevo.

Il percorso è stato affrontato secondo le seguenti modalità:<br />

1) Lettura integrale di alcuni testi.<br />

2) Letture antologiche.<br />

3) Analisi e contestualizzazione.<br />

4) Utilizzazione trasversale di alcuni motivi per collegamenti con altri autori, testi, generi,<br />

problemi etc. In particolare: a) l’io e la natura nell’elaborazione letteraria tra la fine del ‘700,<br />

il primo ‘800 e l’ultimo ‘800; b) la rappresentazione della realtà nell’elaborazione letteraria<br />

dell’800/’900; c) individuo e società: l’eroe romantico/ l’eroe decadente; d) il ruolo<br />

dell’intellettuale fra ‘800 e ‘900; e) trasformazione delle strutture narrative (dal realismo al<br />

suo dissolvimento); f) la crisi del soggetto tra ‘800 e ‘900<br />

Autori e testi<br />

Lettura integrale:<br />

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal<br />

I. Svevo La coscienza di Zeno<br />

G. D’Annunzio Il piacere o Il trionfo della Morte o Le vergini delle rocce (a scelta del candidato)<br />

Lettura antologica:<br />

Goethe I dolori del giovane Werther (cfr. percorso storico culturale 1)<br />

Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis (cfr. “ “ “ 1)<br />

Verga I Malavoglia ( cfr. “ “ “ 3)<br />

Mastro don Gesualdo ( cfr. “ “ “ 3)<br />

D’Annunzio Il piacere T1“Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti”(<strong>III</strong>,cap.II)<br />

Manzoni I promessi sposi (conoscenza generale)<br />

PERCORSO GENERE N.2<br />

La linea della poesia dal secondo Ottocento al Novecento. Il rinnovamento del linguaggio poetico.<br />

(Baudelaire e i simbolisti francesi; Pascoli; D’Annunzio).<br />

T 4 A. RIMBAUD “Vocali” (da Poesie)<br />

Autori e testi<br />

T 2 P. VERLAINE“Languore”(da Un tempo e poco fa)<br />

C.BAUDELAIRE<br />

Da I fiori del male<br />

T 1 « Corrispondenze »<br />

T 2 « L’albatro »<br />

T 4 « Spleen »<br />

G. PASCOLI<br />

da Myricae<br />

T 3 “Arano”<br />

T 4 “X agosto”<br />

T 6 “L’assiuolo”<br />

T 7 « Novembre »<br />

« Il lampo » ( fotocopia)<br />

« Lavandare » ( fotocopia)<br />

da I Canti di Castelvecchio<br />

T 14 “Il gelsomino notturno”<br />

dai Poemi conviviali<br />

C. XX<strong>III</strong>I,1-55 “L’ultimo viaggio di Ulisse”(fotocopia)<br />

G.D’ANNUNZIO

Da Alcyone<br />

T 9 “La pioggia nel pineto”<br />

E. MONTALE<br />

da Ossi di seppia<br />

T 2 “Non chiederci la parola”<br />

T 4 “Spesso il male di vivere ho incontrato”<br />

G. UNGARETTI<br />

da L’allegria<br />

T 6 “San Martino del Carso”<br />

T 8 “Mattina”<br />

T 10 “Soldati”<br />

MODULO AUTORE N.1: Giacomo Leopardi<br />

L’itinerario poetico filosofico di Leopardi:l’evoluzione della visione materialistica e pessimistica<br />

dell’uomo e della natura,dalla ‘poetica del vago e dell’indefinito’ alla scelta antiidillica della fase<br />

conclusiva.<br />

Testi<br />

dallo Zibaldone<br />

T 1a “La teoria del piacere”<br />

T 1b “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”<br />

T 1d “Indefinito e infinito”<br />

T 1e “Il vero è brutto”<br />

T 1f “Teoria della visione”<br />

T 1g “Parole poetiche”<br />

T 1h “Ricordanza e poesia”<br />

T 1l “Indefinito e poesia”<br />

T 1n “La doppia visione”<br />

T 1o “La rimembranza”<br />

“Il giardino sofferente” Pensiero del 19-22/V/1826 (fotocopia)<br />

dai Canti<br />

T 2 “L’infinito”<br />

T 5 “Ultimo canto di Saffo”<br />

T 6 “A Silvia”<br />

T 8 “La quiete dopo la tempesta”<br />

T 9 “Il sabato del villaggio”<br />

T 10 “Canto notturno di un pastore errante nell’Asia”<br />

T 13 “A se stesso”<br />

T 14 “La ginestra” (vv 1-157,158-296:sintesi; 297-317)<br />

dalle Operette morali<br />

T 6 “Dialogo della Natura e di un Islandese”<br />

PERCORSO AUTORE N.2: Luigi Pirandello<br />

La coscienza della crisi. La Forma e la Vita: l’identità impossibile. Gli sdoppiamenti. Il relativismo<br />

gnoseologico. La poetica dell’umorismo. Le Novelle e i romanzi: caratteri generali. Il teatro:<br />

questioni generali, Sei personaggi in cerca d’autore .<br />

da L’umorismo<br />

T 1 “Un’arte che scompone il reale”<br />

Da Novelle per un anno<br />

T 2 “La trappola”<br />

Testi

T 4 “Il treno ha fischiato”<br />

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)<br />

DANTE ALIGHIERI PARADISO<br />

Conoscenza generale della Cantica; analisi dei canti I, <strong>III</strong>; VI; XI; XII; XV;XVII; XXX<strong>III</strong>; sintesi dei<br />

canti XXX e XXXII.<br />

Libri di testo<br />

Baldi-Giusso-Razetti- Zaccaria La letteratura Paravia Volumi IV, V, VI<br />

Dante, Paradiso (a cura di N. Sapegno) La Nuova Italia<br />

ALUNNI DOCENTE<br />

Prof. Gabriella Tamburrino

ALLEGATO N. 7<br />

PROGRAMMA DI LATINO<br />

!<br />

!"#$$%&'''&(&<br />

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />

ANNO SCOLASTICO 2012-2013<br />

LETTERATURA<br />

L’età di Augusto :<br />

Orazio.<br />

• Satire 1,6 (T4)<br />

L’elegia:<br />

Tibullo<br />

Properzio<br />

• Elegie 2,1 (T 9)<br />

Ovidio.<br />

L’età giulio-claudia: caratteri generali.<br />

Seneca.<br />

• Apokolokyntosis 1-4,1 : l’esordio (T17)<br />

• Apokolokyntosis 14-15: il giudizio infernale (T18)<br />

Lucano.<br />

• Pharsalia 6,654-718:l’incantesimo di Eritto (T6)<br />

Petronio.<br />

Lettura integrale in lingua italiana del Satyricon<br />

La satira: Persio .<br />

• Satire 1,13- 21: la polemica contro le recitationes (T3)<br />

• Satire 1,30-40: la polemica contro le recite a banchetto (T4)<br />

• Satire 1,92-106: gli stereotipi della poesia epica e tragica (T6)<br />

• Satire1,114-123: i modelli di Persio: Lucilio e Orazio (T7)<br />

L’età flavia: caratteri generali.<br />

Marziale e l’epigramma<br />

• Epigrammata 10,96:.nostalgia di Bilbilis(T1)<br />

• Epigrammata 10,47: amicizia e vita ideale (T5)<br />

• Epigrammata 4,49: igusti del pubblico (T7)<br />

• Epigrammata 1,30: da medico a becchino (T10)<br />

• Epigrammata 3,26: proprietà private e.. beni comuni (T12)<br />

• Liber de spectaculis 1: esaltazione del Colosseo (T14)

Quintiliano.<br />

• Institutio oratoria 12,1-13: onestà e idealità nell’attività politica (T1)<br />

• Institutio oratoria 10,1,105-110 Greci e Latini a confronto:Demostene e Cicerone (T5)<br />

L’età degli imperatori per adozione: caratteri generali.<br />

Giovenale.<br />

• Satire 7,22-47: i finti mecenati (T10)<br />

• Satire 6,136-141: la moglie ricca (T11)<br />

• Satire 6,434-456: l’intellettuale (T14)<br />

• Satire 2,29-63: uomini e donne :il rovesciamento dei ruoli (T15)<br />

• Satire 2,65-116 : uomini vestiti da donne(T16)<br />

Plinio il Giovane.<br />

• Epistulae 10,97La risposta dell’imperatore (T3)<br />

Tacito.<br />

• Agricola 1: il principato spegne la virtus (T1)<br />

• Agricola 6:L’esempio di Agricola (T9)<br />

• Dialogus de oratoribus 36 : solo la libertà alimenta l’eloquenza (T2)<br />

Apuleio.<br />

• Metamorfosi 1,2-3: L’inizio del romanzo (T3)<br />

• Lettura della “Bella fabella” di Amore e Psiche (IV,28-VI,24).<br />

TESTI<br />

Orazio<br />

Odi<br />

• "#$%&!!'!(!)&*&+&,!%&!-,..,*+&,!56!7#!<br />

• I,9: paesaggio invernale (T 3);<br />

• I,11: carpe diem (T4);<br />

• I,37: Come un avvoltoio sulle colombe (T2)<br />

• II,10: aurea mediocritas (T10)<br />

• II,14: lo scorrere del tempo (T5)<br />

• <strong>III</strong>,30: compimento del programma (T13)<br />

Epistole<br />

• I,4: all’amico Tibullo (T16)<br />

• I,8: la depressione<br />

• I,11: a Bullazio ,sulla ricerca della felicità(T11)<br />

Seneca<br />

• De brevitate vitae 1,1-4: la vita non è breve (T4)<br />

• De vita beata 16,1-3: la felicità (T6)<br />

Epistulae ad Lucilium<br />

• 47,1-5; 10-11:gli schiavi sono uomini (T3)<br />

• 59,14—18: solo il saggio è felice (T4)

Lucano<br />

Pharsalia,1,1-32 Proemio (T1)<br />

Persio<br />

Choliambi 1-14 (T11)<br />

Marziale<br />

Epigrammata 10,4 (T6)<br />

Tacito<br />

Historiae 1,1Proemio (T3)<br />

Annales<br />

• 1,1 Proemio (T5)<br />

• XV, 62-64: la morte di Seneca (fotocopia)<br />

• XVI, 18-19l: la morte di Petronio (fotocopia)<br />

N.B. La lettura dei brani antologici è avvenuta prevalentemente in traduzione italiana. Alcuni dei<br />

testi indicati sono stati forniti in fotocopia<br />

LIBRI DI TESTO<br />

G.B.Conte-E.Pianezzola “Corso integrato di letteratura latina” - Le Monnier Vol.3 L’età di<br />

Augusto<br />

G.B.Conte-E.Pianezzola “Corso integrato di letteratura latina” - Le Monnier Vol.4 La prima età<br />

imperiale<br />

Seneca “La saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo “ Simone editore<br />

Virgilio ,Orazio,Tibullo “Auori latini”( a cura di M. Bettini) La Nuova Italia<br />

ALUNNI DOCENTE<br />

Prof .Gabriella Tamburrino

ALLEGATO N.8<br />

L'ORATORIA:<br />

Lisia<br />

Isocrate<br />

Demostene<br />

LA COMMEDIA NUOVA:<br />

Menandro:<br />

PROGRAMMA DI GRECO<br />

CLASSE <strong>III</strong> F<br />

ANNO SCOLASTICO 2012-2013<br />

LETTERATURA<br />

• L’arbitrato vv.42-186; 200-242: un giudizio improvvisato<br />

• L’arbitrato vv.288-380: un padre per un trovatello<br />

• L’arbitrato vv.558-.611: un uomo in crisi<br />

L'ELLENISMO. LA POESIA ALESSANDRINA:<br />

Callimaco:<br />

• Aitia vv.1-38: contro i Telchini<br />

• Aitia: fr.75: la storia di Acontio e Cidippe<br />

• Inno ad Apollo vv.106-114<br />

• Epigramma XXV: promesse d’amore<br />

• Epigramma XXV<strong>III</strong>: vita e arte<br />

Apollonio Rodio:<br />

Teocrito:<br />

• Argonautiche 3, 275-298: il dardo di Eros<br />

• Argonautiche 3, 616-664: il sogno di Medea<br />

• Argonautiche 3, 744-769; 802-824: tormento notturno<br />

• Argonautiche 3, 984-1024; 1063-1132:l’incontro di Medea con Giasone<br />

• Idillio I :Tirsi<br />

• Idillio VII: le Talisie<br />

• Idillio XV: le Siracusane<br />

L'EPIGRAMMA:<br />

Asclepiade:<br />

• Antologia Palatina 12, 46: Il male di vivere

• Antologia Palatina 5, 189: Il dardo di Afrodite<br />

• Antologia Palatina 5, 169: A ognuno la sua dolcezza<br />

• Antologia Palatina 12, 50: Breve è il giorno<br />

• Antologia Palatina 12, 135: Tradito dal vino<br />

Leonida di Taranto:<br />

Meleagro:<br />

• Antologia Palatina 7, 295: Teride vecchio<br />

• Antologia Palatina 7, 455: Qui giace Maronide<br />

• Antologia Palatina 7, 504: Una morte atroce<br />

• Antologia Palatina 7, 506: Doppia sepoltura<br />

• Antologia Palatina 7, 715: Leonida<br />

• Antologia Palatina 5, 8: I testimoni del giuramento<br />

• Antologia Palatina 5, 174: Leggero come il sonno<br />

LA STORIOGRAFIA:<br />

Polibio:<br />

• Historiae 1, 1-4: Utilità e caratteri dell’opera polibiana: pragmaticità e universalità<br />

• Historiae 3,6-7: Il ‘secondo proemio’ e l’analisi delle cause<br />

• Historiae 12, 25b-25e: Il compito specifico dello storiografo<br />

• Historiae 6, 2-5; 7-10: La costituzione di uno stato determina il successo o il fallimento in ogni<br />

vicenda<br />

ORATORIA E RETORICA.<br />

Asianesimo e atticismo.<br />

Anonimo autore Del Sublime:<br />

• Del Sublime 1-2: Il sublime trascina gli ascoltatori all’estasi<br />

• Del Sublime 7-9: Le fonti del sublime<br />

• Del Sublime 32-33: 35, 2-5: È preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente?<br />

• Del Sublime 44: Le cause della corrotta eloquenza<br />

PLUTARCO<br />

• Vite parallele: Lettura integrale di una coppia di biografie a scelta dell’alunno<br />

LA SECONDA SOFISTICA:<br />

Luciano di Samosata:<br />

• Vite all’incanto 7,11: La povertà elargisce la vera felicità<br />

• Dialoghi dei morti: Caronte e Menippo<br />

• Dialoghi dei morti: Menippo ed Ermes<br />

• Morte di Peregrino 32-40: Un plateale suicidio<br />

• Morte di Peregrino 11-13: I cristiani<br />

• Storia Vera: lettura integrale in traduzione italiana<br />

N.B.: La lettura dei brani antologici è avvenuta prevalentemente in traduzione italiana. Alcuni<br />

dei testi indicati sono stati forniti in fotocopia

SOFOCLE, Antigone<br />

LISIA<br />

• !**4!7899!!<br />

• !**4!7:"8"7;!!<br />

• !**4!

ALLEGATO N.9<br />

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE<br />

Anno Scolastico 2012-13 Classe <strong>III</strong>F<br />

Testo di riferimento: “Literary Hyperlinks” Silvia Maglioni - Graeme Thomson, CIDEB<br />

THE ROMANTIC AGE<br />

HISTORICAL SETTING<br />

The Age of Revolutions<br />

The Industrial Revolution<br />

The new urban population<br />

The road to reforms<br />

LITERARY GROUND<br />

The origin of the word “Romantic”<br />

The Sublime<br />

Characteristics of Romanticism<br />

Poetic visions<br />

The first generation of Romantic poets<br />

The second generation of Romantic poets<br />

§ THOMAS GRAY<br />

Historical context<br />

Ø “Elegy Written in a Country Churchyard”<br />

§ WILLIAM BLAKE<br />

Historical context<br />

Ø “The Lamb” (from “Songs of Innocence” )<br />

Ø “The Tyger” (from “Songs of Experience” )

§ WILLIAM WORDSWORTH<br />

Historical context<br />

Ø “Sonnet Composed upon Westminster Bridge”<br />

Ø “I Wandered Lonely as a Cloud”<br />

§ SAMUEL TAYLOR COLERIDGE<br />

Historical context<br />

Ø Extract 1 “There was a ship” (from “The Rime of the Ancient Mariner”)<br />

Ø Extract 2 “The ice was all around” (from “The Rime of the Ancient Mariner “ )<br />

§ PERCY BYSSHE SHELLEY<br />

Historical context<br />

Ø “Ode to the West Wind”<br />

§ JOHN KEATS<br />

Historical context<br />

Ø “La Belle Dame Sans Mercy”<br />

Ø “Ode on a Grecian Urn”<br />

§ JANE AUSTEN<br />

Historical context<br />

Ø Chapter One from “Pride and Prejudice”<br />

THE VICTORIAN AGE<br />

HISTORICAL SETTING<br />

The Age of Empire<br />

Economy and society<br />

The growth of industrial cities<br />

The pressure for reforms

Technological innovation<br />

The communication revolution<br />

The cost of living<br />

Poverty and the Poor Laws<br />

Managing the Empire<br />

The Victorian ideal<br />

The late Victorian period<br />

A time of new ideas<br />

Darwin and the Theory of Evolution<br />

LITERARY GROUND<br />

The Victorian novel<br />

§ CHARLES DICKENS<br />

Historical context<br />

Ø Extracts from “Oliver Twist”<br />

Ø Extract: “A man of realities” (from “Hard times” )<br />

Ø Extract: “I’ve made a gentleman on you!” (from “Great expectations” )<br />

§ ROBERT LOUIS STEVENSON<br />

Historical context<br />

Ø Extract: “Dr Jekyll first experiment” (from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” )<br />

§ OSCAR WILDE<br />

Historical context<br />

Ø “The Picture of Dorian Gray”<br />

THE AGE OF MODERNISM<br />

LITERAY GROUND<br />

Modernism in Europe: a break with the past

§ JAMES JOYCE<br />

Historical context<br />

Ø “An Encounter” (from “Dubliners” )<br />

Ø “Eveline” (from “Dubliners” )<br />

Ø “The Dead” (from “Dubliners” )<br />

§ VIRGINIA WOOLF<br />

Historical context<br />

Ø “Mrs Dalloway”<br />

§ E.M. FORSTER<br />

Historical setting<br />

Ø Comparing extracts from the novel and the film“A Room with a View<br />

Gli Alunni L’Insegnante<br />

Prof.ssa Laura Zerboni

ALLEGATO N.10<br />

PROGRAMMA DI STORIA<br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

Caratteristiche generali degli Stati europei nella seconda metà del XIX secolo.<br />

Nazione e Nazionalismo. L’Imperialismo.<br />

La seconda Rivoluzione industriale, le invenzioni, le trasformazioni, la società di massa.<br />

3 F<br />

La Grande crisi del 1873 e il declino dello Stato Liberale.<br />

La crisi dell’agricoltura e le grandi migrazioni.<br />

Il protezionismo e l’intervento dello Stato.<br />

Il Capitalismo organizzato. I grandi gruppi monopolistici. Il Taylorismo. La catena di montaggio.<br />

Il movimento operaio e la Prima internazionale: Anarchismo e marxismo.<br />

La seconda Internazionale: il revisionismo di E. Bernstein.<br />

L’Italia e la crisi di fine secolo.<br />

Il XX secolo e la nascita della società di massa:<br />

L’Italia nell’età giolittiana(1903-1914):<br />

Il decollo industriale italiano. I nuovi compiti dello Stato liberale e la politica riformatrice.<br />

Il problema del Mezzogiorno e l’emigrazione.<br />

Il nazionalismo italiano e il Futurismo: la guerra di Libia.<br />

La Grande Guerra (1914-1918):<br />

Analisi delle cause. Interpretazioni e caratteristiche del conflitto.<br />

Gli schieramenti e le alleanze.<br />

Neutralismo e interventismo in Italia.<br />

L’intervento italiano a favore dell’Intesa.<br />

La guerra dal 1914 al 1916: Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea.<br />

Il 1917 l’anno decisivo. L’intervento degli Stati Uniti, Il ritiro della Russia, la sconfitta di Caporetto.<br />

La conclusione del conflitto e i 14 punti di Wilson. I trattati di Pace. La nascita della Società delle<br />

Nazioni.<br />

La Rivoluzione bolscevica

La Russia zarista e i partiti d’opposizione.<br />

La Russia nella Prima guerra mondiale.<br />

La Rivoluzione del Febbraio 1917: il governo provvisorio della Duma e l’opposizione dei soviet.<br />

Lenin e le tesi di Aprile. Il problema del passaggio al socialismo.<br />

La Russia tra guerra e Rivoluzione. La Rivoluzione di Ottobre 1917 e la conquista del potere da<br />

parte dei bolscevichi.<br />

La pace di Brest-Litovsk.<br />

Dal comunismo di guerra alla Nep del 1921<br />

La Terza Internazionale comunista.<br />

La morte di Lenin 1924 , l’ascesa di Stalin: l’industrializzazione del paese.<br />

La collettivizzazione delle campagne. “Il Socialismo in un solo paese.”<br />

Il mondo tra le due guerre:<br />

L’Europa del primo dopoguerra: un’età di trasformazioni e inquietudini:<br />

Italia : La crisi della società italiana nel primo dopoguerra e il biennio rosso.<br />

La nuova destra e l’impresa fiumana di D’Annunzio.<br />

Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento: il discorso di San Sepolcro. La nascita del Partito<br />

Nazionale Fascista.<br />

L’ultimo ministero Giolitti: l’occupazione delle fabbriche, il Trattato di Rapallo e il blocco<br />

nazionale con i fascisti.<br />

I problemi della Sinistra italiana e la nascita del Partito Comunista.<br />

Il Partito Popolare Italiano e i rapporti con il Vaticano. La fine dello Stato liberale.<br />

La marcia su Roma.<br />

Il Fascismo al potere. Elementi ideologici.<br />

Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime” del 1925 e l’organizzazione dello<br />

Stato Fascista.<br />

Le politiche economiche del fascismo: dal Liberismo al protezionismo, all’autarchia.<br />

La Carta del Lavoro e il sistema corporativo.<br />

La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi.<br />

L’organizzazione del consenso delle masse. Il Fascismo come regime totalitario di massa.<br />

La politica di Mussolini dopo la crisi del 1929: lo Stato imprenditore: le opere pubbliche e la<br />

politica rurale in Italia.

La politica estera: la prima e la seconda fase della politica estera di Mussolini. L’aggressione<br />

all’Etiopia e l’Impero. L’avvicinamento alla Germania di Hitler. Le leggi razziali. L’Asse Roma<br />

Berlino.<br />

L’Italia antifascista.<br />

Gli Stati uniti : Lo sviluppo degli anni ’20 e la grande crisi del 1929.<br />

Roosevelt e il New Deal .<br />

La teoria keynesiana e lo Stato sociale.<br />

La Germania:<br />

Dalla Repubblica di Weimer al Nazionalsocialismo.<br />

1933: Hitler e la realizzazione della dittatura nazionalsocialista.<br />

Il programma economico e sociale del Nazionalsocialismo.<br />

La politica razziale di Hitler e l’antisemitismo.<br />

Il concetto di Totalitarismo.<br />

La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945):<br />

Caratteristiche generali e cause.<br />

Il Patto di Monaco . Il Patto Ribbentrop-Molotov(Germania-Russia). Il Patto d’acciaio(Germania-<br />

Italia).<br />

L’invasione della Polonia<br />

L’avanzata di Hitler in Europa. Paesi e tipo di conquiste.<br />

1940. L’entrata in guerra dell’Italia. Il Patto Tripartito. .<br />

1941. L’attacco di Hitler alla Russia. Pearl Harbour. L’intervento degli Stati Uniti.<br />

La Carta Atlantica. La Conferenza di Washington.<br />

1942. Lo sterminio degli ebrei e i campi di concentramento.<br />

La sconfitta tedesca a Stalingrado. La controffensiva americana sul Pacifico.<br />

La controffensiva anglo-americana nel Mediterraneo.<br />

1943: Italia: La crisi del regime fascista. Lo sbarco alleato in Sicilia.<br />

L’armistizio e il governo Badoglio. La Repubblica di Salò.<br />

1944. La Liberazione in Europa.<br />

La Resistenza in Europa e in Italia : i Comitati di Liberazione Nazionale.<br />

1945: Fine delle due dittature in Italia e in Germania. Hiroshima e Nagasaki.

Le armi nel secondo conflitto mondiale.<br />

La Conferenza di Yalta e l’inizio del mondo bipolare. La conferenza di Postdam.<br />

La Dottrina Truman e “ la guerra fredda ”.<br />

I trattati di Pace, la nascita dell’Onu, la Nato.<br />

L’Italia dalla Liberazione agli anni del centrismo:<br />

I problemi della ricostruzione economico sociale.<br />

Il Referendum. La Costituzione. Le elezioni del 1948.<br />

Il Piano Marshall. Gli anni del centrismo: A. De Gasperi.(1948-1953)<br />

1953-1958 . Inizio apertura a sinistra: Togliatti e la via italiana al socialismo. XX Congresso del<br />

PCUS : Kruscev e la destalinizzazione. 1956 e l’intervento armato in Ungheria.<br />

Gli anni del boom economico.<br />

1962-63. Il primo governo di centro-sinistra.<br />

Gli Alunni Prof.ssa Paola Malorni

ALLEGATO N.11<br />

I.KANT<br />

PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong><br />

Anno scolastico 2012/2013<br />

3 F<br />

Il Criticismo come “ filosofia del limite”e l’orizzonte storico del pensiero kantiano.<br />

• La Critica della Ragion Pura: Significato dell’opera. I giudizi sintetici a priori.<br />

• La” rivoluzione copernicana”. Il concetto di trascendentale.<br />

• La partizione della Critica della Ragion Pura:<br />

• L’estetica trascendentale: le forme a priori dello spazio e del tempo.<br />

• L’analitica trascendentale: Le categorie. La deduzione trascendentale: l’Io penso.<br />

• Il concetto kantiano di noumeno.<br />

• La dialettica trascendentale: Le tre idee della Ragione. L’uso regolativo delle idee.<br />

• La Critica della Ragion Pratica: Il significato e i compiti dell’opera.<br />

• L’assolutezza della legge morale e il valore della Ragione.<br />

• La categoricità dell’imperativo morale e le tre formule dell’imperativo categorico.<br />

• La teoria dei postulati pratici. Il primato della Ragion Pratica.<br />

• La Critica del Giudizio: L’analisi del bello e del sublime.<br />

• Il giudizio teleologico.<br />

Il Romanticismo e l’Idealismo<br />

• Intima connessione tra idealismo e romanticismo<br />

• Esaltazione dell’arte<br />

• Rivalutazione della tradizione. Lo storicismo.<br />

FICHTE: l’Idealismo Etico<br />

• La critica alla “cosa in sé “ di Kant<br />

• L’Io come principio assoluto e infinito<br />

• L’Io e i tre momenti della vita dello spirito. L’Io puro e il non io .<br />

• Carattere etico dell’idealismo fichtiano<br />

• “La Missione” del dotto<br />

• “Discorsi alla nazione tedesca”<br />

HEGEL:La Filosofia come Comprensione del Reale<br />

• Formazione e scritti giovanili<br />

• La critica all’idealismo soggettivo di Fichte.<br />

• Il sistema assoluto. La Dialettica dell’Idea: i tre momenti.<br />

• La Razionalità del reale: Infinito e finito.<br />

• La funzione della Filosofia. Il giustificazionismo hegeliano<br />

• La Fenomenologia dello spirito: significato e divisione dell’opera.

• L’Autocoscienza e le “figure” storico-ideali dello Spirito: la figura servo-padrone, lo<br />

stoicismo-scetticismo, la coscienza infelice.<br />

• L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: Ripartizione generale dell’opera.<br />

In modo particolare:<br />

• Filosofia dello spirito soggettivo<br />

• Filosofia dello Spirito oggettivo:<br />

• Diritto<br />

• Moralità<br />

• Eticità:<br />

• Famiglia. Società civile. Stato.<br />

• La Filosofia della Storia.<br />

• Filosofia dello Spirito assoluto:<br />

• Arte<br />

• Religione<br />

• Filosofia<br />

Analisi dell’Esistenza in Shopenhauer e Kierkegaard<br />

• Opposizione all’ottimismo idealistico<br />

SHOPENHAUER: dolore dell’esistenza e possibili vie di liberazione<br />

• Ambiente familiare e formazione<br />

• Riferimenti culturali: (Kant, Platone e pensiero orientale)<br />

• Il mondo come mia rappresentazione.<br />

• Realtà fenomenica come illusione e inganno,”il velo di Maya”<br />

• Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo.<br />

• Il Mondo come Volontà: caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere<br />

• Vita come continuo oscillare tra dolore, piacere e noia. La vita come sofferenza universale.<br />

Il pessimismo. L’illusione dell’amore.<br />

• L’Arte come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza.<br />

• La Morale come seconda via di liberazione<br />

• Ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere<br />

KIERKEGAARD: esistenza come scelta e fede come paradosso.<br />

• Tormentata giovinezza<br />

• Fondamento religioso della sua filosofia<br />

• L’esistenza come possibilità.<br />

• La critica all’hegelismo: Dal primato della Ragione al primato del Singolo.<br />

• Gli stadi dell’esistenza:<br />

• Scelta della vita estetica, etica e religiosa.<br />

L’Angoscia.<br />

• Fede come unico antidoto alla disperazione<br />

• La fede come paradosso.<br />

Progetto di emancipazione dell’uomo in Feuerbach e in Marx<br />

• Destra e sinistra hegeliana: Caratteri generali.<br />

FEUERBACH: materialismo naturalistico<br />

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione hegeliani

• La critica alla religione: l’alienazione<br />

• Indagine sull’uomo come essere libero e naturale<br />

• Il materialismo di Feuerbach .<br />

MARX: La vita e le opere.<br />

• Le caratteristiche generali del marxismo. Il concetto di prassi.<br />

• La critica al misticismo logico di Hegel.<br />

• La critica allo Stato moderno e al liberalismo<br />

• Riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach<br />

• La critica all’economia borgese e il concetto di Alienazione.<br />

• Cause dell’alienazione e possibile superamento.<br />

• Concezione materialistica della storia<br />

• Rapporti fra struttura e sovrastruttura<br />

• La lotta di <strong>classe</strong> e il Manifesto del Partito Comunista.<br />

• Il Capitale:<br />

• Analisi della merce<br />

• Concetto di plusvalore<br />

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato.<br />

• Le fasi della futura società comunista: la società senza classi.<br />

Scienza dei Fatti: Positivismo ed evoluzionismo:<br />

• Celebrazione del primato della scienza<br />

• Significato e valore del termine “positivo”<br />

• Origine del movimento positivista in Francia<br />

In particolare:<br />

COMTE: Filosofia positiva e nuova scienza della società<br />

• Fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze<br />

• Legge dei tre stadi<br />

• Fondazione della sociologia<br />

• Culto della scienza<br />

DARWIN: evoluzionismo<br />

• L’Evoluzione della specie<br />

• Teoria della selezione naturale<br />

• Conseguenze filosofiche del darwinismo<br />

La crisi delle certezze dell’Ottocento e la Filosofia di Nietzsche:<br />

• Vita e scritti.<br />

• Filosofia e malattia<br />

• Fasi della filosofia:<br />

• Il periodo giovanile, romantico:<br />

La nascita della tragedia:<br />

Apollineo e dionisiaco<br />

Rottura dell’armonia: Euripide<br />

Socrate e l’esaltazione del concetto e la fondazione della morale.<br />

Le Considerazioni inattuali: la critica allo storicismo e i tre tipi di Storia.<br />

Rapporti con Shopenhauer e Wagner.

• Il periodo illuministico<br />

Decostruzione della morale occidentale<br />

Analisi genealogica della morale<br />

Ascetismo,obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori<br />

“ Morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche<br />

Il grande annuncio dell’”uomo folle”<br />

L’avvento del superuomo e il nichilismo attivo.<br />

L’autosoppressione della morale e la fine del platonismo.<br />

• Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche:<br />

L’Oltreuomo<br />

Dottrina dell’eterno ritorno e suoi significati. La fedeltà alla terra.<br />

Volontà di potenza<br />

Volontà e creatività<br />

Transvalutazione dei valori e il prospettivismo nietzschano.<br />

Freud e la Psicanalisi<br />

• Psicanalisi: una disciplina rivoluzionaria.<br />

• Formazione e rapporto con la medicina del tempo<br />

• Ricerche sui casi d’isteria<br />

• Origine sessuale della nevrosi e rottura con Breuer<br />

• Abbandono della pratica dell’ipnosi<br />

• Significato dei sogni e il lavoro onirico: la terapia psicoanalitica.<br />

• Es, Super-Io, Io<br />

• Cause della nevrosi: Prima topica: principio del piacere e principio di realtà.<br />

Le fasi della libido e la sessualità infantile<br />

• Il complesso di Edipo e la seconda topica. Il Super-Io.<br />

• Eros e thanatos.<br />

• Il “Disagio della civiltà”. Il concetto di sublimazione<br />

L’Esistenzialismo: caratteristiche generali.<br />

• Heiddeger: il problema del senso dell’Essere. L’Esserci.<br />

• Temporalità e storicità dell’esserci.<br />

• La cura , l’autenticità e l’inautenticità .<br />

Prof.ssa Paola Malorni

ALLEGATO N.12<br />

Le funzioni goniometriche<br />

Programma di Matematica<br />

Anno scolastico 2012-13 Classe <strong>III</strong> F<br />

Gli angoli e la loro ampiezza: la misura in gradi e in radianti. La circonferenza goniometrica. Le<br />

funzioni goniometriche seno,coseno,tangente e cotangente. Variazioni e periodicità delle funzioni<br />

goniometriche. Rappresentazione grafica delle funzioni seno,coseno tangente e cotangente. La<br />

prima relazione fondamentale della goniometria. Relazioni tra le funzioni seno,coseno,tangente e<br />

cotangente di uno stesso angolo. Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta.<br />

Le funzioni secante e cosecante e i relativi grafici. Le funzioni inverse: arcoseno e arcocoseno. Le<br />

funzioni goniometriche di angoli particolari: 30°, 60°, 45°. Gli angoli associati: le funzioni<br />

goniometriche di angoli associati.. Riduzione al primo quadrante . Le formule di addizione e<br />

sottrazione del seno,coseno e tangente. Le formule di duplicazione, le formule di bi<strong>sez</strong>ione, le<br />

formule parametriche. Applicazioni delle formule studiate alla risoluzione di esercizi, identità,<br />

equazioni.Le equazioni elementari. Equazioni riconducibili ad elementari. Equazioni riducibili ad<br />

elementari mediante l’applicazione di formule goniometriche. Equazioni lineari in seno e coseno<br />

risolte sia attraverso l’applicazione delle formule parametriche che con il metodo grafico.<br />

Equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno. Equazioni riconducibili ad omogenee di<br />

secondo grado in seno e coseno.<br />

La Trigonometria<br />

I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei triangoli rettangoli. Applicazione dei teoremi<br />

sui triangoli rettangoli: l’area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso, il teorema della<br />

corda. I triangoli qualunque: il teorema dei seni e il teorema di Carnot. La risoluzione dei triangoli<br />

qualunque.<br />

La funzione esponenziale e la funzione logaritmo<br />

Definizione di funzione : dominio e codominio. Le funzioni numeriche e la ricerca del campo<br />

d’esistenza. La classificazione delle funzioni. Le funzioni iniettive,suriettive e biettive. La funzione<br />

inversa. Le proprietà delle potenze ad esponente reale. La funzione esponenziale<br />

.Rappresentazione grafica della funzione esponenziale con base a>1 e con base 0

ALLEGATO N.13<br />

Elettromagnetismo<br />

La carica elettrica e la legge di Coulomb<br />

Programma di Fisica<br />

Anno scolastico 2012 –‘13<br />

Classe <strong>III</strong> F<br />

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. La polarizzazione dei dielettrici.<br />

L’induzione elettrostatica. La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia.<br />

Il campo elettrico<br />

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.<br />

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: il teorema di Gauss. Applicazione del<br />

teorema di Gauss per il calcolo del campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di<br />

carica. Campo elettrico tra le armature di un condensatore piano. Campo elettrico all’esterno di<br />

una distribuzione sferica di carica .<br />

L’energia potenziale elettrica<br />

Il campo elettrostatico conservativo e l’energia potenziale elettrica . Espressione del’energia<br />

potenziale nel caso di un campo uniforme e nel caso di un campo radiale. Definizione del<br />

potenziale e della differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Il<br />

potenziale di un carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. Perpendicolarità tra superfici<br />

equipotenziali e linee di campo. La circuitazione del campo elettrostatico .<br />

Fenomeni di elettrostatica<br />

La distribuzione di carica in un conduttore all’equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e il<br />

potenziale in un conduttore all’equilibrio. La capacità di un conduttore:la capacità di una sfera<br />

conduttrice isolata. Definizione di capacità di un condensatore . La capacità di un condensatore<br />

piano. Il teorema di Coulomb.<br />

La corrente elettrica continua<br />

L’intensità di corrente in un conduttore metallico. I circuiti elettrici: collegamento in serie e in<br />

parallelo. La prima e la seconda legge di Ohm.La dipendenza della resistività dalla temperatura.<br />

Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi,la legge delle maglie.<br />

L’effetto Joule. I superconduttori. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.<br />

Fenomeni magnetici<br />

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza tra magneti e correnti. Interazione<br />

corrente-corrente. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica deflettente su un filo<br />

percorso da corrente. Principio di funzionamento del motore elettrico. La legge di Biot-Savart. La<br />

forza di Lorentz: il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo<br />

magnetico: il teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo: il teorema di<br />

Ampère. Calcolo del campo magnetico in un solenoide con il teorema Ampère. Le proprieta’<br />

magnetiche dei materiali: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Il ciclo di isteresi<br />

magnetica.

L’induzione elettromagnetica<br />

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.<br />

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche<br />

Il campo elettrico indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto. Il termine mancante: la<br />

corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Lo spettro<br />

elettromagnetico.<br />

Libro di testo adottato: U. Amaldi “ La fisica di Amaldi : Elettromagnetismo” Zanichelli<br />

!<br />

Prof. Maria Grazia Gallo

ALLEGATO N. 14<br />

Programma di Scienze Naturali<br />

A.S. 2012/2013 Classe <strong>III</strong> F Prof. Lucia Altobelli<br />

Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli<br />

L’ambiente celeste<br />

Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta.<br />

Stelle doppie e sistemi di stelle. Colori, temperatura e spettri stellari. Stelle in fuga ed in<br />

avvicinamento. Materia interstellare e nebulose. La fornace nucleare del Sole e delle altre stelle. Il<br />

diagramma H.R. Dalle nebulose alle giganti rosse. Masse iniziali diverse , stelle con destini<br />

diversi. La nostra Galassia. Galassie e famiglie di galassie. La legge di Hubble e l’espansione<br />

dell’Universo. L’Universo stazionario. Il big bang e l’Universo inflazionario. Evoluzione futura<br />

dell’Universo<br />

Il Sistema Solare<br />

Il Sistema Solare. La struttura ad involucri del Sole. L’attività solare. Il movimento dei pianeti<br />

attorno al Sole: leggi di Keplero e legge della gravitazione universale .Pianeti terrestri. Pianeti<br />

gioviani . Un pianeta a scelta del candidato. Gli asteroidi. Meteore e meteoriti. Le comete. Origine<br />

del Sistema Solare<br />

Il pianeta Terra<br />