Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. A - Liceo Giulio Cesare

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prot.n.<br />

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />

X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />

DOCUMENTO<br />

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. A<br />

Anno Scolastico 2012/13<br />

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

Prof. Micaela Ricciardi

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZIONE A<br />

Anno scolastico 2012/13<br />

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />

disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />

Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione A ha definito contenuti, obiettivi, metodi e strumenti<br />

valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.<br />

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />

Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è sorto<br />

(1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />

Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran parte<br />

residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa<br />

collocazione urbana.<br />

L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />

diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità ) ed aule<br />

speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca, dotata di moderni<br />

sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi palestre e un campo di<br />

basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />

Dal POF dell’anno scolastico 2012/13 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />

ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />

ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />

per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />

particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione<br />

alla legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute.<br />

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

La <strong>classe</strong> è attualmente composta da 17 studenti provenienti dalla fusione in I liceo di ben quattro V ginnasio<br />

dell’Istituto, di due alunni provenienti da altri Istituti cui si è aggiunto un alunno non promosso in V<br />

ginnasio. All’interno del gruppo <strong>classe</strong> si è distinto un numero di alunni che ha saputo nel corso del triennio<br />

operare un percorso di crescita culturale ed umano di rilievo, consolidando costantemente il proprio metodo<br />

di lavoro fino a ottenere risultati brillanti e talvolta eccellenti. E’ presente altresì un gruppo di alunni che,<br />

pur in possesso di apprezzabili capacità, ha palesato fragilità culturali, di metodo e di impegno<br />

raggiungendo non senza difficoltà gli obiettivi fissati dalle diverse discipline e conseguendo risultati<br />

complessivamente quasi sufficienti.<br />

.<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2008/09 A.S. 2009/10<br />

MATERIE LETTERARIE,<br />

LATINO E GRECO<br />

FEDERICO FEDERICO<br />

MATEMATICA MARAZZI MARAZZI<br />

INGLESE DODARO GENOVESE<br />

STORIA DELL'ARTE REGGIANI REGGIANI<br />

ED. FISICA SPINELLI SPINELLI<br />

IRC RONCONI RONCONI

!<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2010/11 A.S. 2011/12 A.S. 2012/13<br />

ITALIANO/ LATINO NEBBIA NEBBIA NEBBIA<br />

GRECO TESTINI TESTINI TESTINI<br />

STORIA E FILOSOFIA DE ANGELIS IENI IENI<br />

MATEMATICA E FISICA MARAZZI MARAZZI MARAZZI<br />

INGLESE RESCIGNO RESCIGNO RESCIGNO<br />

SCIENZE DE PASQUALE LAURA LAURA<br />

STORIA DELL'ARTE CAPALBO CAPALBO CAPALBO<br />

ED. FISICA SPINELLI SPINELLI SPINELLI<br />

IRC GENOVESE RONCONI SARRIA

OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate sono stati<br />

concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />

riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e<br />

culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti<br />

delle diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono<br />

riassumere nei seguenti punti :<br />

- acquisire i contenuti generali delle diverse discipline<br />

- usare in modo pertinente il linguaggio specifico delle diverse discipline<br />

- saper argomentare e rielaborare i diversi contenuti disciplinari in maniera personale e critica<br />

- conoscere gli elementi fondanti il nostro patrimonio culturale<br />

- interpretare messaggi espressi in diversi codici (verbali, matematici, grafici ec.)<br />

A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina.<br />

MATERIA OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />

ITALIANO • Acquisizione dei contenuti generali di autori e movimenti letterari dell’800 e ’900;<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario<br />

• affinamento delle capacità espressive ed argomentative<br />

LATINO • Conoscenza degli elementi fondamentali della morfosintassi latina;<br />

• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e<br />

sincronica<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario;<br />

• riconoscimento della tipologia testuale<br />

GRECO • Conoscenza degli elementi fondamentali della morfosintassi greca;<br />

• interpretazione appropriata di opere ed argomenti letterari in prospettiva diacronica e<br />

sincronica<br />

• analisi e contestualizzazione del testo letterario;<br />

• riconoscimento della tipologia testuale e<br />

STORIA • Capacità di cogliere la genesi e l’evoluzione di un evento storico;<br />

• ricostruzione e riproduzione delle strategie argomentative e valutazione della loro<br />

coerenza interna;<br />

• sviluppo del giudizio critico attraverso la discussione razionale;<br />

• educazione alla tolleranza e al rispetto della multiculturalità<br />

FILOSOFIA • Conoscenza dei punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale;<br />

• riconoscimento del valore della problematicità in relazione alla complessità del reale;<br />

• ricerca di una sostanziale unità della cultura.<br />

INGLESE • Conoscenza delle principali tematiche storico letterarie del mondo anglosassone;<br />

• abilità nella lettura, nell’interpretazione e nell’applicazione della lingua scritta e<br />

parlata;<br />

• potenziamento delle capacità comunicative ed elaborative finalizzate all’autonomia<br />

linguistica.<br />

MATEMATICA • Sviluppare dimostrazioni all'interno dei sistemi assiomatici studiati<br />

• operare con il simbolismo matematico<br />

• saper risolvere semplici problemi geometrici nel piano con l'ausilio della trigonometria<br />

FISICA Saper analizzare leggi individuando le variabili che le caratterizzano;<br />

• saper esaminare grafici e ricavare da essi informazioni significative sulle variabili<br />

da essi correlate<br />

• saper risolvere semplici problemi<br />

SCIENZE • Conoscere i nodi fondanti della disciplina;<br />

• saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale<br />

STORIA DELL’ARTE • Acquisizione dei contenuti generali di autori e movimenti artistici dell’800 e ‘’900;<br />

• saper collegare gli argomenti con le altre discipline integrandoli in una visione globale<br />

ED.FISICA • Conoscere i gesti tecnici ed il regolamento essenziale delle varie discipline;<br />

• capacità di percezione, comprensione ed analisi di un compito motorio e di produzione<br />

di una risposta adeguata;<br />

• competenza nel saper applicare schemi di gioco, assumere ruoli e progettare nelle linee<br />

essenziali una seduta di allenamento

IRC • Saper collocare il fenomeno religioso sull’asse storico;<br />

• capacità di riferire il dibattito storiografico e le principali questioni teologiche<br />

• apertura al confronto e al dialogo fra diverse scelte religiose;<br />

I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di insegnamento/apprendimento sono stati:<br />

x lezione frontale<br />

x didattica laboratoriale<br />

x didattica interattiva<br />

x lavori di ricerca e approfondimento<br />

x uso delle ITC<br />

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

STORIA: Progetti di Istituto:<br />

Il quotidiano in <strong>classe</strong><br />

Progetto della Memoria (Beretta, Bigiotti,Drago Forte, Iafolla, Sportelli)<br />

SCIENZE: Progetti di Istituto<br />

Scienze al <strong>Giulio</strong><br />

Lezioni sotto il Planetario<br />

Orientamento in rete ( Bigiotti, Forte, Loli, Marano)<br />

FISICA: Progetti di Istituto<br />

PLS ( Drago,Iafolla, Marano,Sportelli)<br />

Masterclass di Ottica (Beretta, Marano)<br />

EDUCAZIONE FISICA: Progetto di Istituto<br />

Campionati studenteschi<br />

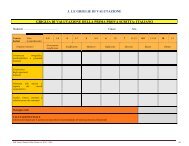

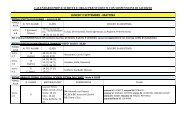

VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />

In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia di<br />

indicatori che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />

.<br />

La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione che si<br />

allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie sono state<br />

approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni della terza prova d’esame, con una durata di 3<br />

ore:<br />

I simulazione 23 gennaio 2013 Materie: Greco, Scienze, Inglese, Storia, Fisica<br />

II simulazione 15 aprile 2013 Materie: Greco, Scienze, Inglese, Filosofia, Matematica<br />

Tipologia B per entrambe le simulazioni.<br />

Dai riscontri in sede di valutazione collegiale, emerge che la tipologia B (2 “quesiti a risposta singola”<br />

articolata entro le 8-10 righe) è più congeniale al conseguimento di risultati positivi.<br />

Le materie in cui gli studenti hanno conseguito migliori esiti di profitto risultano essere: Storia, Filosofia,<br />

Scienze, Matematica, Inglese.<br />

I testi delle prove sono allegati al presente <strong>Documento</strong> <strong>finale</strong> (allegato n.5).<br />

Si allegano al presente documento:<br />

ALLEGATI<br />

Allegato n.1 Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />

Allegati n.2 - 3 - 4 Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza prova<br />

Allegati n. 5 Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />

Allegati n. 6 - 17 Programmi disciplinari<br />

Roma 15 maggio 2013

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

ITALIANO prof. NEBBIA Luisa Maria ……………………………<br />

LATINO prof. NEBBIA Luisa Maria ……………………………<br />

GRECO prof. TESTINI Gabriella ……………………………<br />

INGLESE prof. RESCIGNO Fiorella ……………………………<br />

STORIA E FILOSOFIA prof. IENI Carmela ……………………………<br />

MATEMATICA E FISICA prof. MARAZZI Giovanna ……………………………<br />

SCIENZE prof. LAURA Elena ……………………………<br />

ARTE prof. CAPALBO Caterina ……………………………<br />

ED. FISICA prof. SPINELLI Saverio ……………………………<br />

IRC prof. SARRIA Enrique ……………………………

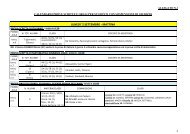

! ALLEGATO N.1<br />

VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />

Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />

Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />

pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />

Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />

culturale.<br />

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />

Voto<br />

1 – 3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9 – 10<br />

Indicatori di<br />

conoscenze<br />

Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />

argomenti disciplinari e disarticolate<br />

nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />

Conosce in modo vago e confuso gli<br />

argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />

difficoltà i nuclei essenziali e le<br />

interrelazioni.<br />

E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />

conoscenze, delle quali coglie<br />

parzialmente implicazioni e rimandi<br />

essenziali.<br />

Conosce gli ambiti delle diverse<br />

discipline e ne coglie in linea globale<br />

contenuti e sviluppi.<br />

Conosce gli argomenti e li colloca<br />

correttamente nei diversi ambiti<br />

disciplinari.<br />

Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />

grazie ad approfondimenti personali negli<br />

aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />

Mostra piena padronanza degli ambiti<br />

disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />

di informazioni.<br />

Indicatori di<br />

abilità<br />

Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />

assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />

argomentazione.<br />

Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />

nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />

un linguaggio disordinato e scorretto.<br />

Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />

incompleto, con non certa padronanza delle<br />

soluzioni espressive.<br />

Comprende le consegne e risponde in modo<br />

semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />

linguaggi disciplinari.<br />

Comprende e contestualizza le consegne e le<br />

sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />

complessivamente coerenti.<br />

Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />

operando collegamenti con<br />

appropriata scelta di argomentazioni.<br />

E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />

dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />

efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />

Indicatori di<br />

competenze<br />

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />

non è in grado di applicare regole o elementari<br />

operazioni risolutive.<br />

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />

semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />

procedure di risoluzione.<br />

Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />

limitato di contesti. Applica, non sempre<br />

adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />

scelta e nella applicazione delle strategie di<br />

risoluzione.<br />

Sa impostare problemi di media complessità e<br />

formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />

di risoluzione.<br />

E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />

di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />

operare scelte coerenti ed efficaci.<br />

Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />

ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />

anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />

Livello di certificazione delle competenze di<br />

base<br />

(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />

Non ha raggiunto il livello base delle<br />

competenze.<br />

Livello base: lo studente svolge compiti<br />

semplici in situazioni note, mostrando di<br />

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />

saper applicare regole e procedure<br />

fondamentali.<br />

Livello intermedio: lo studente svolge<br />

compiti e risolve problemi complessi in<br />

situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />

le abilità acquisite.<br />

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />

problemi complessi in situazioni anche non<br />

note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />

sostenere le proprie opinioni e assumere<br />

autonomamente decisioni consapevoli

!<br />

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Correttezza ortografica,<br />

morfosintattica e proprietà<br />

lessicale<br />

Conoscenza<br />

degli argomenti<br />

proposti<br />

Aderenza alla traccia e<br />

rispetto dei vincoli<br />

comunicativi<br />

Analisi, sintesi, coerenza e<br />

rielaborazione dei contenuti<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

ALLEGATO N.2<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

!<br />

Voto in<br />

decimi<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Comprensione del testo<br />

Conoscenza della morfosintassi<br />

Qualità linguistica della traduzione<br />

Punteggio totale<br />

ALLEGATO N.3<br />

1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

I DOCENTI<br />

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI<br />

ALLEGATO N.4

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />

STUDENTE: ……………………………………… CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto in<br />

quindicesimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Descrittori<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

Quesiti<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

Simulazione del 23gennaio 2013<br />

TIPOLOGIA B<br />

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

<strong>III</strong> Prova<br />

Discipline coinvolte: GRECO, STORIA , FISICA, SCIENZE, INGLESE<br />

GRECO<br />

1. Quali possono essere considerate le “fonti letterarie” del teatro menandreo.<br />

2. Riassumi, con precisi riferimenti testuali, i punti essenziali del proemio degli !"#"$<br />

STORIA<br />

ALLEGATO N.5<br />

1. I Patti lateranensi del 1929 furono un importante risultato ottenuto da Mussolini che poté così<br />

presentarsi come colui che aveva posto fine ad una grave lacerazione che aveva turbato la vita<br />

italiana per decenni. Di che lacerazione si tratta? Che cosa furono i patti lateranensi? Che cosa è e<br />

che cosa contiene il concordato compreso nei Patti?<br />

2. Su quali strati sociali fece presa il progetto politico di Hitler e perché?<br />

FISICA<br />

1. Esprimi cosa rappresenta la resistività in un metallo, indica la sua unità di misura nel SI e<br />

giustifica il fatto che essa aumenta all’aumentare della temperatura<br />

2. Enuncia e dimostra il teorema di Gauss per il campo elettrico e spiegane il significato fisico.<br />

GEOGRAFIA ASTRONOMICA<br />

1. Spiega quali sono le condizioni di illuminazione durante gli equinozi<br />

2. Descrivi le fasi lunari<br />

INGLESE<br />

1. What does Jekyll feel and think when he becomes Hyde for the first time?<br />

2. How did Wide show his nonconformism towards the Victorian values?

Simulazione del 15 aprile 2013<br />

TIPOLOGIA B<br />

<strong>III</strong> Prova<br />

Discipline coinvolte: GRECO, FILOSOFIA, MATEMATICA, SCIENZE, INGLESE<br />

GRECO<br />

1. Indica caratteri e contenuti degli Idilli di Teocrito, ed evidenzia eventuali differenze con la<br />

poesia bucolica virgiliana.<br />

2. Spiega l’origine dell’epigramma e definiscine i caratteri con particolare riferimento alla<br />

produzione di Leonida di Taranto<br />

FILOSOFIA<br />

1. Il Positivismo nasce in un periodo in cui l’uomo vuole certezze. Auguste Comte e Charles<br />

Darwin sono gli esponenti dei due diversi indirizzi. Parlane brevemente.<br />

2. Lo Spiritualismo rappresenta la reazione al Positivismo. Indica i motivi e spiega perché<br />

Henry Bergson distingue tra il tempo della scienza e il tempo della vita.<br />

1. Si verifichi la seguente identità<br />

!<br />

!!!!!!!!! !"#$!!"# ! ! !<br />

! ! !<br />

2. Risolvere la seguente equazione<br />

!!!<br />

!!!!!!!!!!!!!!"#$ ! !!!!"#$ ! ! !!<br />

MATEMATICA<br />

! !!"# ! ! ! ! !"#$!!"# ! ! !<br />

! !

SCIENZE<br />

1. Spiega le caratteristiche della litosfera e dell’astenosfera.<br />

2. La distribuzione dei vulcani sulla Terra è localizzata lungo i margini delle zolle. Spiegane i<br />

motivi.<br />

INGLESE<br />

1. Why and how modernist writers adopted the stream of consciousness?<br />

2. How are the lives of Mrs. Dalloway and Septimus interwoven?

ALLEGATI<br />

PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />

ALLEGATO N. 6. Italiano<br />

ALLEGATO N. 7. Latino<br />

ALLEGATO N. 8. Greco<br />

ALLEGATO N. 9. Inglese<br />

ALLEGATO N. 10. Storia<br />

ALLEGATO N. 11. Filosofia<br />

ALLEGATO N. 12. Matematica<br />

ALLEGATO N. 13. Fisica<br />

ALLEGATO N. 14. Scienze<br />

ALLEGATO N. 15. Storia dell’arte<br />

ALLEGATO N. 16. Educazione fisica<br />

ALLEGATO N. 17. Insegnamento Religione Cattolica

PROGRAMMA DI ITALIANO<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa NEBBIA LUISA MARIA<br />

ALLEGATO N.6<br />

L’Età del Romanticismo.<br />

A. Manzoni<br />

La vita, la poetica; prima della conversione: le opere classicistiche; dopo la conversione: la<br />

concezione della storia e della letteratura,gli Inni Sacri; le tragedie; il romanzo storico; Il Fermo e<br />

Lucia e I Promessi Sposi.<br />

Testi:<br />

Lettre à Monsieur Chauvet<br />

Storia ed invenzione poetica<br />

Lettera sul Romanticismo<br />

L’utile, il vero, l’interessante<br />

Inni sacri<br />

La Pentecoste<br />

Odi<br />

Il Cinque Maggio<br />

Adelchi<br />

Il dissidio romantico di Adelchi (atto <strong>III</strong>, scena I)<br />

Un volgo disperso ( atto <strong>III</strong>, coro ) ( in fotocopia)<br />

La morte di Ermengarda (atto IV, coro)<br />

La morte di Adelchi ( atto V, scene V<strong>III</strong>-X)<br />

I promessi sposi<br />

Lucia e Don Rodrigo: Un sopruso feudale/ La vergine e il seduttore<br />

La “Signora”: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude/ La sventurata rispose<br />

Il conte del Sagrato e l’Innominato: Il conte del Sagrato: un documento di costume storico/L’In-<br />

Nominato: dalla storia al mito.<br />

G, Leopardi<br />

La vita, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo Le Operette<br />

morali. I Canti. Lo Zibaldone di pensieri.<br />

Testi:<br />

Zibaldone<br />

La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. L’antico. Indefinito e<br />

infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. Teoria del<br />

suono. Indefinito e poesia. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza.<br />

Operette morali<br />

Dialogo della Natura e di un Islandese<br />

Dialogo di Tristano e di un amico

Canti<br />

Ultimo canto di Saffo<br />

L’infinito<br />

La sera del dì di festa<br />

A Silvia<br />

Le ricordanze<br />

La quiete dopo la tempesta<br />

Il sabato del villaggio<br />

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />

Il passero solitario<br />

A se stesso<br />

La ginestra ( vv. 1-51; 87-157 )<br />

L’ ETÀ POSTUNITARIA: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati<br />

I. U. Tarchetti<br />

Fosca: L’attrazione della morte.<br />

C. Boito<br />

Senso: Una turpe vendetta<br />

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano<br />

Il Naturalismo francese<br />

G. Flaubert: I sogni romantici di Emma<br />

E. e J. de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo<br />

E. Zola: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale<br />

Il Verismo italiano<br />

L. Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità<br />

G. Verga<br />

La vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del verga verista,<br />

l’ideologia verghiana; il verismo di verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi,il ciclo dei Vinti;<br />

I Malavoglia; Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana; Il Mastro don Gesualdo;<br />

l’ultimo Verga<br />

Testi:<br />

Vita dei campi<br />

L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”; L’”eclisse” dell’autore e la<br />

regressione nel mondo rappresentato<br />

Fantasticheria<br />

Rosso Malpelo<br />

La lupa<br />

Novelle rusticane<br />

La roba<br />

Libertà (in fotocopia)<br />

Mastro don Gesualdo<br />

La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV)<br />

I Malavoglia ( lettura integrale )

IL DECADENTISMO: CULTURA, IDEE.<br />

La poesia simbolista.<br />

C. Baudelaire<br />

Testi:<br />

I fiori del male:<br />

L’albatro<br />

Corrispondenze<br />

“Spleen”<br />

Il romanzo decadente:<br />

J.K Huysmans: A’ rebours: La realtà sostitutiva; La vegetazione mostruosa e malata.<br />

O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray:I principi dell’estetismo; Un maestro di edonismo.<br />

G. D’Annunzio<br />

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi;il periodo “notturno”;<br />

Testi:<br />

Il piacere (lettura integrale)<br />

Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo<br />

Alcyone<br />

La sera fiesolana<br />

La pioggia nel pineto<br />

Nella belletta<br />

I pastori<br />

Notturno:<br />

La prosa “notturna”<br />

G. Pascoli<br />

La vita, la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le<br />

soluzioni formali; le raccolte poetiche; i Poemetti<br />

Testi:<br />

Il fanciullino<br />

Una poetica decadente<br />

Myricae<br />

Arano<br />

X Agosto<br />

L’assiuolo<br />

Novembre<br />

Lavandare (in fotocopia)<br />

Temporale; Il lampo; Il tuono (in fotocopia)<br />

Poemetti<br />

La digitale purpurea<br />

Canti di Castelvecchio<br />

Il gelsomino notturno

La mia sera (in fotocopia)<br />

IL PRIMO NOVECENTO: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />

La stagione delle avanguardie<br />

I futuristi<br />

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista<br />

La lirica del primo Novecento in Italia<br />

I crepuscolari<br />

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta<br />

G. Gozzano: Totò Merùmeni<br />

Italo Svevo<br />

La vita; la cultura di Svevo, il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.<br />

Testi:<br />

Una vita:<br />

Le ali del gabbiano<br />

Senilità:<br />

Il ritratto dell’inetto<br />

La trasfigurazione di Angiolina<br />

La coscienza di Zen:<br />

La morte del padre<br />

La salute “malata” di Augusta<br />

Psico-analisi<br />

La profezia di un’apocalisse cosmica<br />

L. Pirandello<br />

La vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali e il periodo<br />

“grottesco”; il “teatro nel teatro”.<br />

Testi:<br />

L’Umorismo<br />

Un’arte che scompone il reale<br />

Novelle per un anno<br />

La trappola<br />

Il treno ha fischiato<br />

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)<br />

Uno, nessuno e centomila : Nessun nome<br />

Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio<br />

TRA LE DUE GUERRE: STORIA, SOCIETÀ, CULTURA, IDEE<br />

La società italiana fra arretratezza e modernità<br />

I. Silone: Fontamara (lettura integrale)<br />

L’assurdo, l’irreale, il fantastico<br />

D. Buzzati: Il deserto dei Tartari (lettura integrale)

L’Ermetismo<br />

G. Ungaretti<br />

La vita; L’allegria; Il Sentimento del tempo; Il dolore.<br />

Testi:<br />

L’Allegria<br />

Il porto sepolto<br />

Veglia<br />

San Martino del Carso<br />

Mattina<br />

Soldati<br />

Il dolore<br />

Tutto ho perduto<br />

E. Montale<br />

La vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni;il “terzo” Montale: La bufera e altro;<br />

l’ultimo Montale<br />

Testi:<br />

Ossi di seppia<br />

Non chiederci la parola<br />

Meriggiare pallido e assorto<br />

Spesso il male di vivere ho incontrato<br />

Forse un mattino andando in un’aria di vetro<br />

Le occasioni<br />

Non recidere, forbice, quel volto<br />

La casa dei doganieri<br />

L’età contemporanea<br />

I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)<br />

G. Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo (lettura integrale)<br />

Dante Alighieri<br />

Paradiso: canti I, <strong>III</strong>, VI, V<strong>III</strong>, XI, XV, XVII, XXX<strong>III</strong><br />

Testi:<br />

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: “la letteratura” volumi 4,5,6. Ed. Paravia

Storia della letteratura e autori<br />

Il I secolo<br />

Contesto: Da Tiberio ai Flavi<br />

Autore: Seneca.<br />

Testi:<br />

PROGRAMMA DI LATINO<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa NEBBIA LUISA MARIA<br />

ALLEGATO N.7<br />

T.1: Il tempo, il bene più prezioso, De brevitate vitae,8 (in italiano)<br />

T.2: Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium,1<br />

T.3: Gli aspetti positivi della vecchiaia, Epistulae ad Lucilium, 12<br />

T.4: Viviamo alla giornata! Epistulae ad Lucilium, 101,1-9<br />

T.5: La morte non è un male, Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3<br />

T.6: Il suicidio, via per raggiungere la libertà, Epistolae ad Lucilium, 70,14-19<br />

T.7: Male vivet quisquis nesciet bene mori, De tranquillitate animi, 11<br />

T.8: La vera felicità consiste nella virtù, De vita beata,16<br />

T.10: L’inviolabilità del perfetto saggio, De con stantia sapientis, 5,3-5 (in italiano)<br />

T.11: Un dio abita dentro ciascuno di noi, Epistolae ad Lucilium, 41,1-5<br />

T.12: L’immoralità della folla e la solitudine del saggio, Epistulae ad Lucilium,7 (in italiano)<br />

T.15: L’otium filosofico come forma superiore di negotium, De otio, 6,1-5 (in italiano)<br />

T.16: Anche gli schiavi sono esseri umani, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (in italiano)<br />

T 19: Un esordio all’insegna della parodia, Apokolokyntosis, 1-4,1 (in italiano)<br />

T.20: Claudio all’inferno, Apokolokyntosis,14-15 (in italiano)<br />

Autore: Lucano<br />

Testi:<br />

T.1: Il tema del canto: la guerra fratricida, Pharsalia: 1, 1-32 (in italiano)<br />

T.2: Mito e magia: l’incantesimo di Eritto, Pharsalia, 6, 654,718 (in italiano)<br />

T.3: La profezia del soldato: la rovina di Roma, Pharsalia, 6, 776-820 (in italiano)<br />

T.4: L’”eroe nero”: <strong>Cesare</strong> passa il Rubicone, Pharsalia, 1,183-227 (in italiano)<br />

T.5: Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo, Pharsalia, 8,610-635 (in italiano)<br />

T.6: Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio, Pharsalia, 2,380-391 (in italiano)<br />

Autore: Petronio<br />

Testi:<br />

T.3: L’ira di Encolpio, Satyricon,82 (in italiano)<br />

T.4: Una novella: “La matrona di Efeso”, Satyricon, 111-112 (in italiano)<br />

T.7: L’ingresso di Trimalchione, Satyricon, 31,3-33,8 (in italiano)<br />

T.8: Chiacchiere tra convitati, satirico, 44,1-46,8 (in italiano)<br />

T.9: L’ascesa di un parvevu, Satyricon, 75,10-77,6<br />

Genere: La satira<br />

Autore: Persio<br />

Testi:<br />

T.1: Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze, Choliambi,1-14<br />

T.2: Persio e le mode poetiche del tempo, Satire,1,1-78; 114-134 (in italiano)

T.3: Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei, Satire,4 (in italiano)<br />

Autore: Giovenale:<br />

Testi:<br />

T.4: E’ difficile non scrivere satire, Satire,1,1-30 (in italiano)<br />

T.6: Uomini che si comportano da donne, Satire, 2,65-109 (in italiano)<br />

T.7: Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio, Satire, 6,136-160<br />

Genere: Plinio il Vecchio e il sapere specialistico<br />

Autore: Marziale:<br />

Testi:<br />

T.1: Bilbilis contro Roma, Epigrammi, 10,96 (in italiano)<br />

T.2: I valori di una vita serena, Epigrammi, 10,47<br />

T.4: Poesia lasciva, vita onesta, Epigrammi, 1,4<br />

T.5: Medico o becchino, fa lo stesso, Epigrammi,1,47<br />

T.6: Beni privati, moglie pubblica, Epigrammi,3,26<br />

T.7: Una sdentata che tossisce, Epigrammi,1,19<br />

T.9: Libri tascabili, Epigrammi, 1,2<br />

T.11: Il gradimento del pubblico, Epigrammi,4,49 (in italiano)<br />

T.14: Epitafio per la piccola Erotion, Epigrammi,5,34<br />

T.15: Un’incantevole sala da pranzo, Epigrammi,2,59<br />

Autore: Quintiliano:<br />

Testi:<br />

T.3: Il maestro ideale, Institutio oratoria, 2,2,4-13 (in italiano)<br />

T.5: La concentrazione, Institutio oratoria, 10,3,22-30 (in italiano)<br />

T.6: L’oratore deve essere onesto, Institutio oratoria, 12,1-13 (in italiano)<br />

Il II secolo<br />

Contesto: L’età degli imperatori per adozione<br />

Genere: Plinio il Giovane, tra epistola e panegirico<br />

Testi:<br />

Epistulae: 16,96 e 97 (fotocopia in italiano)<br />

!!!!!!!!!<br />

Autore:Tacito<br />

Testi:<br />

T.1: Origine e carriera di Agricola, Agricola, 4-6 (in italiano)<br />

T.3: L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola, Agricola, 39-40<br />

T.4: L’elogio di Agricola, Agricola, 44-46 (in italiano)<br />

T.5: La Britannia, Agricola, 10<br />

T.6: I Britanni, Agricola, 11,12,4 (in italiano)<br />

T.7: I confini della Germania, Germania,1<br />

T.8: I Germani: le origini e l’aspetto fisico, Germania,2;4<br />

T.9: Il valore militare dei Germani, Germania, 6;14 (in italiano)<br />

T.11: Le cerimonie funebri, Germania, 27<br />

T.12: Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo, Germania, 23-24<br />

T.13: L’onestà delle donne germaniche, Germania, 18,1-20,2<br />

T.19: Il ritratto “indiretto”: Tiberio, Annales, 1,6-7 (in italiano)<br />

T.20: Il ritratto “paradossale”, Licinio Muciano, Historiae, 1,10 (in italiano)<br />

T.21: La morte di Messalina, Annales, 11,37-38 (in italiano)<br />

T.22: Nerone fa uccidere Agrippina, Annales, 14,1-10 (in italiano)

T.26: L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto Annales, 15,62-64; 16,34-35 (in<br />

italiano)<br />

T.27: Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio, Annales,16,18-19 (foto-<br />

copia in italiano)<br />

Genere: Svetonio<br />

Autore: Apuleio<br />

Testi:<br />

T.2: La difesa di Apuleio, Apològia, 90-91 (in italiano)<br />

T.7: Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside, Metamorfosi, 11,29-30 (in italiano)<br />

Amore e Psiche, Metamorfosi, IV,28-VI,24 (in italiano)<br />

!!!!!!!!!!!!!!!<br />

Testo: Conte, Pianezzola: Lezioni di Letteratura latina, corso integrato; vol.3, L’età imperiale. Ed. Le<br />

Monnier Scuola<br />

Autore<br />

Lucrezio, De Rerum Natura<br />

Testi:<br />

L’inno a Venere, I,1-43<br />

Il trionfo di Epicuro, I,62-79<br />

Le dolcezze della vita, II, 1-61<br />

Il lume di Epicuro, <strong>III</strong>, 1-30<br />

Un empio rito, I, 80-101<br />

Madre o matrigna?, V, 195-234<br />

L’uomo primitivo, V, 925-1010<br />

Autore<br />

Ovidio, Metamorfosi<br />

Testi:<br />

Il re Cigno è mutato in cigno, II,367-380<br />

Febo crucciato, II,381-400<br />

Eco e Narciso, <strong>III</strong>, 370-510<br />

Orfeo ed Euridice, X,1-77<br />

Metrica: Lettura dell’esametro

LETTERATURA<br />

PROGRAMMA DI GRECO<br />

a.s. 2012/2013<br />

Prof.ssa TESTINI GABRIELLA<br />

La prima stagione dell’oratoria<br />

Retorica ed oratoria<br />

Lisia<br />

La seconda stagione dell’oratoria<br />

Isocrate<br />

Contro i sofisti I venditori di parole<br />

Panegirico L’intera Grecia è debitrice di Atene<br />

Aeropagitico La %$#&"'s %'("#)"$<br />

Filippo: Difesa di Filippo dalle Calunnie degli avversari<br />

Demostene<br />

Prima Filippica Contro l’inerzia degli Ateniesi<br />

Sulla corona Attacco frontale ad Eschine<br />

L’ellenismo<br />

Caratteri e luoghi della produzione culturale<br />

L’età alessandrina<br />

La commedia nuova: Menandro<br />

Il Misantropo: ravvedimento di Anemone e lieto fine vv. 640-772<br />

La donna rapata: equivoco ed intreccio vv. 1-51<br />

L’arbitrato: un padre per un trovatello vv. 288-380<br />

Lo scudo: cronaca di una morte sperata vv. 1-148<br />

La poesia elegiaca: Callimaco<br />

Gli !"#"$<br />

Contro i Telchini fr.1<br />

La storia di Acontio e Cidippe fr. 75<br />

La chioma di Berenice fr. 110<br />

I Giambi<br />

La contesa fra l’alloro e l’ulivo<br />

L’Ecale<br />

Il discorso della cornacchia<br />

Gli Inni<br />

L’inno ad Artemide vv. 1-86<br />

Per i lavacri di Pallade vv. 70-142<br />

Gli epigrammi<br />

La poesia epico-didascalica: Apollonio Rodio<br />

Le Argonautiche<br />

Il proemio I, vv. 1-22<br />

Il rapimento di Ila I, vv. 1207-1272<br />

Il passaggio delle Simplegadi II, vv. 549-637<br />

Il sogno di Medea <strong>III</strong>, vv.616-664<br />

L’incontro di Medea con Giasone <strong>III</strong>, 1063-1132<br />

L’uccisione di Apsirto IV, vv.445-481<br />

La poesia bucolico-mimetica: Teocrito<br />

Le Talisie Idillio VII<br />

Polifemo e Galatea Idillio VI<br />

Le Siracusane Idillio XV<br />

Eracle bambino Idillio XXIV<br />

Simo di Magnesia; Il lamento dell’esclusa<br />

La diffusione dell’epigramma<br />

L’epigramma dorico-peloponnesiaco<br />

Anite, Nosside e Leonida<br />

ALLEGATO N. 8

Ionico-alessandrino<br />

Asclepiade<br />

L’epigramma fenicio<br />

Meleagro e le antologie<br />

La letteratura scientifica e le scuole filologiche<br />

La storiografia: Polibio<br />

Proemio I, 1-4<br />

La costituzione degli stati VI, 2-5, 7-10<br />

La costituzione romana VI, 11-14, 56<br />

L’età imperiale<br />

La storiografia: Plutarco<br />

Dalle vite parallele:<br />

Le Idi di marzo Vita di <strong>Cesare</strong><br />

Dai moralia, Discorso sull’amore<br />

La seconda sofistica e Luciano<br />

I dialoghi<br />

Menippeo ed Ermete<br />

La storia vera<br />

Omero e la questione omerica<br />

Il romanzo greco<br />

Caritone: Le avventure di Cherea e Calliroe<br />

Achille Tazio: Le avventure di Leucippe e Clitofonte<br />

Longo Sofista: Vicende pastorali di Dafni e Cloe<br />

TESTI<br />

ANTIFONTE: Per veneficio contro la matrigna (1-31)<br />

SOFOCLE Trachinie:<br />

Dalla Biblioteca di Apollodoro II, VII, 5 (148-159) Argumentum<br />

1-48 (prologo, Deianira)<br />

141-177 (I episodio, Deianira)<br />

346-382 (I episodio, Deianira-Messaggero)<br />

555-587 (II episodio, Deianira)<br />

735-771 (<strong>III</strong> episodio, Illo)<br />

899-946 (IV episodio, Nutrice)<br />

1064- 1106 (esodo, Eracle)<br />

1188-1251 (esodo, Eracle-Illo)<br />

Lettura in metrica del trimetro giambico

PROGRAMMA DI INGLESE<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa RESCIGNO FIORELLA<br />

ALLEGATO N.9<br />

LITERARY PERIOD – Testo in adozione: Lit & Lab ed. Zanichelli<br />

The Romantic Age (1760- 1830)<br />

1st Generation Poets<br />

2 nd Generation Poets<br />

W. Wordsworth:” Emotions recollected in Tranquillity”<br />

S.T. Coleridge<br />

Keats (life)<br />

Daffodils – My Heart Leaps Up<br />

The Rime of the Ancient Mariner<br />

The Victorian Age (1839-1901)<br />

C. Dickens<br />

Oliver Twist<br />

Hard Times<br />

R.L. Stevenson<br />

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde<br />

Aestheticism<br />

O. Wilde<br />

The Picture of Dorian Gray<br />

The Ballad of the Reading Gaol (1 st section)<br />

The Importance of Being Earnest<br />

Modernism (1901-1950)<br />

J. Joyce<br />

V. Woolf<br />

Dubliners<br />

Mrs. Dalloway<br />

Ulysses<br />

A Passage to India (plot)<br />

The Two World-War Period<br />

G. Orwell<br />

Animal Farm<br />

1984<br />

Dai testi sono stati studiati i seguenti brani:<br />

The Rime of the Ancient Mariner ! The Killing of the Albatross<br />

Hard Times ! The Murder of Innocents – A Town of Red Bricks<br />

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ! Jekyll’s Experiment<br />

The Picture of Dorian Gray ! I Would Give My Soul<br />

Mrs. Dalloway ! She Loves Life, London and This Moment of June<br />

Dubliners ! Eveline<br />

Ulysses ! Molly’s Monologue<br />

Animal Farm ! The Execution<br />

1984 ! Big Brother Is Watching You<br />

I ragazzi hanno assistito alla proiezioni dei seguenti film in lingua originale:<br />

Bright Star<br />

Oliver Twist<br />

The Importance of Being Earnest<br />

Mrs. Dalloway<br />

A Passage to India<br />

La <strong>classe</strong> ha visitato “Shelley + Keats Museum” con guida in Inglese e il Cimitero acattolico di Roma.<br />

I periodi letterari sono stati introdotti partendo dal contesto storico e sociale.

PROGRAMMA DI STORIA<br />

a.s. 2012/2013<br />

Prof.ssa IENI CARMELA<br />

L’età giolittiana: la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia<br />

La Prima guerra mondiale :<br />

- Le cause del conflitto,<br />

- 1914: il fallimento della guerra lampo,<br />

- L’entrata dell’Italia in guerra, 1915-1916:<br />

- La guerra di posizione, dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra.<br />

La Rivoluzione russa.<br />

- La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista.<br />

- La rivoluzione di ottobre.<br />

- Lenin alla guida dello Stato sovietico.<br />

L’ Europa e il mondo dopo il conflitto<br />

- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni<br />

- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa.<br />

L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo.<br />

- La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra.<br />

- La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss.<br />

- Il regime del terrore e i gulag.<br />

- Il consolidamento dello Stato totalitario.<br />

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.<br />

- Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione<br />

- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra.<br />

- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.<br />

- L’ascesa del fascismo<br />

- La costruzione del regime.<br />

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29.<br />

- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista.<br />

- Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali<br />

- La crisi del ‘29<br />

- Roosevelt e il New Deal<br />

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo<br />

- La nascita della repubblica di Weimar<br />

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo<br />

- Il nazismo al potere<br />

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo<br />

Il regime fascista in Italia.<br />

- Il consolidamento del regime<br />

- Il fascismo fra consenso e opposizione<br />

- La politica interna ed economica<br />

- I rapporti tra Chiesa e fascismo<br />

- La politica estere e le leggi razziali.<br />

ALLEGATO N.10

L’Europa verso una nuova guerra<br />

- Il riarmo della Germania naziste e l’alleanza con l’Italia ed il Giappone<br />

- La Spagna e la dittatura fascista di Primo de Rivera al governo repubblicano<br />

- La guerra civile in spagnola<br />

La seconda guerra mondiale<br />

- Il successo della guerra-lampo<br />

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale<br />

- L’inizio della controffensiva alleata<br />

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia<br />

- La vittoria degli Alleati<br />

- La guerra civile e lo sterminio degli Ebrei<br />

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione della Urss.<br />

- 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti<br />

- 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda<br />

- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica.<br />

La decolonizzazione in Medio Oriente.<br />

- I conflitti arabo-israeliani.<br />

- Nascita dello Stato di Israele<br />

- La crisi del petrolio e i nuovi conflitti in Medio Oriente.<br />

L’Italia della prima Repubblica<br />

- La nuova Italia postbellica.<br />

- La ricostruzione economica.<br />

- L’epoca del centro-sinistra e il miracolo economico<br />

- Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali<br />

- Gli anni del terrorismo e della crisi economica<br />

Films visti in relazione agli argomenti del programma:<br />

1- Tempi moderni<br />

2- La grande guerra<br />

3- Amen<br />

4- Roma città aperta<br />

5- Piazza delle Cinque lune<br />

EDUCAZIONE CIVICA<br />

- La Costituzione<br />

- I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.<br />

Autori vari La città della storia, vol. <strong>III</strong>, ed. Scolastiche Bruno Mondadori

PROGRAMMA DI FILOSOFIA<br />

a.s. 2012/2013<br />

Prof.ssa IENI CARMELA<br />

L’Idealismo. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “ cosa in sé”.<br />

L’idealismo romantico tedesco.<br />

ALLEGATO N.11<br />

L’ Idealismo etico : Johann Gottlieb Fichte. La vita e gli scritti.<br />

L’infinità dell’Io.La dottrina morale, la “missione” sociale dell’uomo e del dotto.<br />

La filosofia politica: lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania.<br />

L’ Idealismo estetico: Friedrich Wilhlem Joseph Schelling. L’ Assoluto come indifferenza di spirito e<br />

natura: la teoria dell’arte.<br />

G. W.F. Hegel. La vita. Gli scritti. La tesi di fondo del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito,<br />

l’identità tra ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La<br />

funzione della filosofia.<br />

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche. La logica. la filosofia della natura, la filosofia dello spirito. Lo<br />

spirito soggettivo. Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.<br />

La filosofia della storia.<br />

Lo Spirito assoluto: l’arte,la religione, filosofia e storia della filosofia.<br />

Critica e rottura del sistema hegeliano.<br />

Arthur Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere.<br />

Le radici culturali del sistema.<br />

Il velo di Maya. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.<br />

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere.<br />

Il pessimismo(dolore, piacere e noia).L’illusione dell’amore. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. Il rifiuto<br />

dell’ottimismo sociale. Il rifiuto dell’ottimismo storico.<br />

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.<br />

Soren Aabye Kierkergaard: le vicende biografiche e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto<br />

dell’hegelismo e la verità del “singolo” . Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede.<br />

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali.<br />

Ludwig Feuerbach. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.<br />

La critica alla religione. La critica ad Hegel.<br />

Umanesimo e filantropismo. La teoria degli alimenti.<br />

Karl Marx. Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo.<br />

La critica del “misticismo logico” di Hegel.<br />

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana.<br />

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione.<br />

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.<br />

La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica<br />

della storia, la critica agli “ideologi” della Sinistra hegeliana.<br />

La sintesi del Manifesto, borghesia, proletariato e lotta di <strong>classe</strong>, la critica dei falsi socialismi.<br />

Il Capitale: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo.<br />

La dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.<br />

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.<br />

Auguste Comte: vita e opere.<br />

La legge dei tre stadi. La sociologia.<br />

Il positivismo evoluzionistico: C. Darwin e la teoria dell’evoluzione.<br />

Lo spiritualismo: Caratteri generali<br />

Henry Bergson : vita e scritti, Tempo durata e libertà.

Friedrich Wilhelm Nietzsche e la demistificazione delle illusioni della tradizione.<br />

Vita e opere.<br />

Nazificazione e denazificazione.<br />

Le caratteristiche del filosofare nietzscheano.<br />

La nascita della tragedia.<br />

Il periodo di Zarathustra. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori.<br />

La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento.<br />

Lo smascheramento delle illusioni del passato: l’arte e la storia.<br />

La trasformazione della morale. Le due morali : dei signori e degli schiavi.<br />

Tra svalutazione dei valori e volontà di potenza.<br />

L’annuncio di Zarathustra . Il superuomo e il nichilismo estremo.<br />

La rivoluzione psicoanalitica. Sigmund Freud.<br />

La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni,<br />

gli atti mancati e i sintomi nevrotici.<br />

La teoria della sessualità ed il complesso edipico.<br />

La religione e la civiltà<br />

L’esistenzialismo.<br />

Caratteri generali.<br />

Jean Paul Sartre: vita e scritti.<br />

Esistenza e libertà. Dalla “nausea” all’ “impegno”.<br />

Karl Popper, vita e opere; la riabilitazione della filosofia,le dottrine epistemologiche,il rifiuto<br />

dell’induzione.La teoria della democrazia.<br />

Sono stati letti brani contenuti sul testo tratti dalle opere dei diversi filosofi.<br />

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero - ‘la filosofia’- Paravia,<br />

voll. 2B-3A-3B

LE FUNZIONI<br />

PROGRAMMA DI MATEMATICA<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa MARAZZI GIOVANNA<br />

Le funzioni e la loro classificazione<br />

Le potenze con esponente reale e la funzione esponenziale<br />

Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali<br />

Il logaritmo di un numero, l’uso dei logaritmi nei calcoli.<br />

La funzione logaritmica<br />

Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche<br />

GONIOMETRIA<br />

ALLEGATO N.12!<br />

Misura degli angoli<br />

Circonferenza goniometrica<br />

Definizione e grafico delle seguenti funzioni goniometriche : seno, coseno, tangente,<br />

cotangente di un angolo.<br />

Dimostrazione delle relazioni fondamentali della goniometria.<br />

Le funzioni goniometriche di angoli particolari(dimostrazione relativa a quelli di 30 0 ,60 0 ,45 0 )<br />

Relazione relativa agli angoli associati. La riduzione al primo quadrante.<br />

Formule goniometriche: addizione e sottrazione, duplicazione, bi<strong>sez</strong>ione<br />

Equazioni goniometriche: identità goniometriche, equazioni goniometriche elementari,<br />

equazioni goniometriche in una sola incognita riconducibili ad elementari, equazioni<br />

lineari in senx e cosx, risoluzione grafica di equazioni lineari non omogenee, equazioni di<br />

secondo grado aventi per incognita una funzione goniometrica, equazioni omogenee di<br />

secondo grado in senx e cosx intere e fratte.<br />

TRIGONOMETRIA<br />

Dimostrazione dei teoremi sugli elementi del triangolo rettangolo.<br />

Dimostrazione dei teoremi per la risoluzione di un triangolo qualsiasi: teorema dei seni,<br />

teorema della corda, teorema del coseno o di Carnot.<br />

Risoluzione di semplici problemi sui triangoli rettangoli e sui triangoli qualunque.<br />

!

ELETTROMAGNETISMO<br />

PROGRAMMA DI FISICA<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa MARAZZI GIOVANNA<br />

CARICHE ELETTRICHE, FORZE E CAMPI<br />

Carica elettrica<br />

Isolanti e conduttori<br />

La legge di Coulomb<br />

Elettrizzazione dei corpi per strofinio, contatto, induzione.<br />

Il campo elettrico<br />

Il campo elettrico di una carica puntiforme<br />

Linee di forza del campo elettrico<br />

Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss<br />

MODELLO ATOMICO<br />

Esperienza di Rutherford<br />

Esperimento di Millikan<br />

Modello di Bohr<br />

POTENZIALE ELETTRICO ED ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA<br />

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico<br />

Conservazione dell’energia<br />

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme<br />

Superfici equipotenziali e campo elettrico<br />

La capacità di un conduttore<br />

Condensatori<br />

Condensatori in serie e in parallelo<br />

Energia immagazzinata in un condensatore<br />

CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA<br />

Corrente elettrica<br />

Generatori di tensione e circuiti elettrici<br />

La prima legge di Ohm<br />

Resistori in serie e in parallelo<br />

Le leggi di Kirchoff<br />

Energia e potenza nei circuiti elettrici<br />

La seconda legge di Ohm<br />

Dipendenza della resistività dalla temperatura<br />

Circuiti contenenti condensatori<br />

Carica e scarica di un condensatore<br />

Amperometri e voltmetri<br />

MAGNETISMO<br />

Il campo magnetico e le linee del campo<br />

La forza magnetica sulle cariche in movimento<br />

La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente<br />

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente<br />

Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère<br />

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide<br />

La forza di Lorentz<br />

Forza elettrica e magnetica<br />

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme<br />

ALLEGATO N.13!

FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO E LEGGE DI FARADAY<br />

Il flusso del campo magnetico<br />

Le proprietà magnetiche dei materiali<br />

La corrente indotta<br />

Legge di Faraday -Neumann<br />

Legge di Lenz<br />

Autoinduzione e induttanza<br />

Tensioni e correnti alternate:<br />

circuiti RC, RL, RLC<br />

TERMOLOGIA<br />

TEMPERATURA E CALORE<br />

Temperatura e scale termometriche<br />

Dilatazione termica<br />

Le trasformazioni di un gas<br />

La legge di Boyle<br />

La prima e la seconda legge di Gay-Lussac<br />

Il gas perfetto<br />

Calore e lavoro meccanico<br />

Capacità termica e calore specifico<br />

Conduzione ,convezione e irraggiamento<br />

LE LEGGI DELLA TERMODINAMICA<br />

Il principio zero della termodinamica<br />

Trasformazioni termodinamiche<br />

Primo principio della termodinamica<br />

Calori specifici di un gas ideale: a pressione costante, a volume costante.<br />

Le trasformazioni adiabatiche<br />

Il secondo principio della termodinamica<br />

Macchine termiche<br />

Trasformazioni reversibili e irreversibili<br />

Il teorema di Carnot<br />

Il ciclo di Carnot<br />

Il terzo principio della termodinamica

PROGRAMMA DI SCIENZE<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa LAURA ELENA<br />

ALLEGATO N.14<br />

ASTRONOMIA<br />

L’ambiente celeste<br />

Le costellazioni e la sfera celeste. Le distanze astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta. Stelle doppie<br />

e sistemi di stelle. Colori, temperatura e spettri stellari. Stelle in fuga ed in avvicinamento. La fornace<br />

nucleare del Sole e delle altre stelle. Il diagramma H.R. Dalle nebulose alle Giganti rosse. Masse diverse<br />

destini diversi.. L’origine degli elementi. La nostra Galassia. Galassie e famiglie di galassie.<br />

Il Sistema Solare<br />

All’interno del Sole. La superficie del Sole. Oltre la fotosfera. L’attività solare. Il moto dei pianeti attorno al<br />

Sole. Famiglie di pianeti. Un pianeta di tipo terrestre e un pianeta di tipo gioviano a scelta del candidato. Gli<br />

asteroidi. Meteore e meteoriti .Le Comete. Dalla nebulosa originaria ai planetesimali. Il Sole si accende<br />

L’evoluzione dei pianeti di tipo terrestre. L’evoluzione dei pianeti gioviani..<br />

Il pianeta Terra<br />

La geometria della superficie terrestre. Un modello particolare. Il calcolo di Eratostene. Dalla misura della<br />

Terra alla misura delle grandezze fisiche. Il reticolato geografico. Definizione di latitudine e longitudine. Il<br />

moto di rotazione. Il moto di rivoluzione. Prove e conseguenze del moto di rotazione: il pendolo di Foucault.<br />

L’esperienza di Guglielmini. Il ciclo quotidiano del dì e della notte. Il giorno solare e il giorno sidereo. Il<br />

coordinamento universale dell’orario. Prove e conseguenze della rivoluzione terrestre.<br />

La Luna<br />

Un corpo celeste senza atmosfera e idrosfera. Il moto di rotazione. Il moto di rivoluzione. Il moto di<br />

traslazione. Le fasi lunari. Le eclissi. .<br />

SCIENZE DELLA TERRA.<br />

La crosta terrestre: minerali e rocce.<br />

Elementi, composti e miscele. Stati di aggregazione della materia. La composizione chimica dei minerali. La<br />

struttura cristallina dei minerali. Proprietà fisiche dei minerali. La classificazione dei minerali. Come si<br />

formano i minerali. Dal magma alle rocce magmatiche. Classificazione dei magmi. Classificazione delle<br />

rocce magmatiche. Origine e formazione dei magm Dai sedimenti alle rocce compatte. Le rocce clastiche. .<br />

Le rocce organogene .Le rocce chimiche. Il processo sedimentario. Le rocce metamorfiche. Il metamorfismo<br />

di contatto. Le facies metamorfiche. La classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico.<br />

I fenomeni vulcanici.<br />

L’attività vulcanica. I magmi. La forma degli edifici vulcanici. I prodotti dell’attività vulcanica. Correlazione<br />

tra caratteristiche dei magmi e tipi di attività vulcanica. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. Il<br />

vulcanismo effusivo ed esplosivo. La distribuzione geografica dei vulcani.<br />

I fenomeni sismici<br />

La teoria del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Differenti tipi di onde sismiche.. come si registrano le onde<br />

sismiche. Localizzazione di un terremoto. La scala di intensità. I terremoti e l’interno della Terra. La<br />

distribuzione geografica dei terremoti.<br />

La tettonica delle placche : un modello globale.<br />

La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. La temperatura interna della Terra. La<br />

geodinamo. Il paleomagnetismo. Crosta continentale e crosta oceanica. L’isostasia. La deriva dei continenti.<br />

Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi<br />

oceanici. Le placche litosferiche. L’orogenesi . Il ciclo di Wilson.Vulcani ai margini delle placche. Terremoti<br />

ai margini delle placche. Moti convettivi e punti caldi.<br />

Libro di testo: Lupia Palmieri Parotto. “ Il globo terrestre e la sua evoluzione “ Zanichelli editore

IL NEOCLASSICISMO:<br />

J. J. WINCKELMANN<br />

G. B. PIRANESI<br />

A. CANOVA<br />

JACQUES-LOUIS DAVID<br />

FRANCISCO GOYA<br />

IL ROMANTICISMO (il sublime)<br />

EUGENE DELACROIX<br />

TEODORE GERICAULT<br />

WILLIAM BLAKE<br />

WILLIAM TURNER<br />

J. HEINRICH FUSSLI<br />

GUSTAVE COURBET<br />

JEAN FRANCOIS MILLET<br />

PITTURA STORICA IN ITALIA<br />

FRANCESCO HAYEZ<br />

GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO<br />

L’IMPRESSIONISMO<br />

EDUARD MANET<br />

CLAUDE MONET<br />

EDGAR DEGAS<br />

P. AUGUSTE RENOIR<br />

ALFRED SISLEY<br />

PAUL CEZANNE<br />

IL POST-IMPRESSIONISMO<br />

PAUL GAUGUIN<br />

VINCENT VAN GOGH<br />

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof.ssa CAPALBO CATERINA<br />

ALLEGATO N.15

HENRY MATISSE<br />

IL DIVISIONISMO<br />

GEORGE SEURAT<br />

L’ESPRESSIONISMO<br />

EDVARD MUNCH<br />

L’ARCHITETTURA DEL FERRO<br />

HENRY LABROUSTE<br />

GUSTAVE ALEXANDRE EIFFEL<br />

L’ASTRATTISMO<br />

PAUL KLEE<br />

VASILIJ KANDINSKIJ<br />

IL CUBISMO<br />

PABLO PICASSO<br />

GEORGE BRAQUE<br />

IL FUTURISMO<br />

FILIPPO TOMMASO MARINETTI<br />

CARLO CARRA’<br />

UMBERTO BOCCIONI<br />

GIACOMO BALLA<br />

ANTONIO SANT'’ELIA<br />

LA METAFISICA IL SURREALISMO E DADA<br />

AMEDEO MODIGLIANI<br />

GIORGIO DE CHIRICO<br />

ALBERTO SAVINIO<br />

SALVADOR DALI’<br />

ANDRE’ DERAIN<br />

MAX ERNST<br />

MARCEL DUCHAMP<br />

MAN RAY<br />

RENE’ MAGRITTE

LA POP ART<br />

ANDY WARHOL<br />

CLAES OLDEMBURG<br />

PIERO MANZONI<br />

L’INFORMALE<br />

JACKSON POLLOK<br />

ALEXANDER CALDER<br />

EMILIO VEDOVA<br />

GIUSEPPE CAPOGROSSI<br />

ALBERTO BURRI<br />

LUCIO FONTANA<br />

MARK ROTHKO<br />

APPROFONDIMENTI<br />

IL GRAND TOUR, LE ACCADEMIE E LA NASCITA DEI MUSEI<br />

I MARMI DEL PARTENONE A LONDRA: DIBATTITO E POLEMICHE<br />

LE TEORIE SCIENTIFICHE DEL COLORE<br />

MARINETTI: MANIFESTO DEL FUTURISMO<br />

LE DONNE E GLI AMORI DI PABLO<br />

PASSIONI E DELIRIO ARTISTICO IN DALI’<br />

LA GALLERIA D’ARTE MODERNA A ROMA<br />

LIBRO DI TESTO LA STORIA DELL'ARTE di G.C. ARGAN vol. 4-5

PARTE PRATICA<br />

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof. SPINELLI SAVERIO<br />

Potenziamento fisiologico:<br />

-esercizi per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria mediante attività di durata in<br />

regime prevalentemente aerobico;<br />

-esercizi per il miglioramento della mobilità articolare eseguiti a corpo libero, alla spalliera e<br />

con la bacchetta; esercizi di stretching;<br />

-esercizi per lo sviluppo della tonicità muscolare svolti a carico naturale e con forme di<br />

sovraccarico, a corpo libero ed ai grandi attrezzi;<br />

-esercizi per la rapidità degli arti inferiori eseguiti alla speed ladder;<br />

Rielaborazione degli schemi motori di base:<br />

-esercizi di coordinazione generale con composizione di movimenti semplici;<br />

-traslocazioni al quadro svedese: orizzontali, oblique ascendenti e discendenti con precedenza<br />

del capo;<br />

-arrampicate alla pertica a passo unito e alternato,<br />

-traslocazioni alla scala orizzontale a passo unito e alternato su montanti e pioli;<br />

-esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico alla trave bassa e alle parallele;<br />

-esercizi per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo agli ostacoli e con la funicella.<br />

Conoscenza e pratica delle attività sportive:<br />

-atletica leggera: salto triplo (tecnica in estensione );<br />

-elementi di ginnastica artistica - alla trave (parte fem.): progressione con entrate, elementi<br />

statici e dinamici, uscite;<br />

alle parallele pari (parte maschile): progressione con entrate, oscillazioni dall’appoggio<br />

brachiale e a braccia ritte, sedute e uscita dietro;<br />

-pallavolo– fondamentali individuali: palleggio, bagher, battuta e schiacciata; fondamentali di<br />

squadra: schema di ricezione a 5 (w), schema di gioco 3-1-2 e coperture difensive.<br />

Sono stati svolti i seguenti argomenti teorici:<br />

-elementi di fisiologia della prestazione (adattamento e allenamento, carico allenante,<br />

supercompensazione);<br />

-primo soccorso: BLS (rianimazione cardio-polmonare/teorico-pratico).<br />

Gli studenti esonerati dalle attività pratiche hanno svolto, in aggiunta agli argomenti teorici<br />

comuni a tutta la <strong>classe</strong>, le seguenti attività:<br />

-conoscenza specifica del regolamento della pallavolo e applicazione pratica nell’arbitraggio di<br />

partite scolastiche;<br />

-muscolatura addominale e dorsale profonda: cenni di anatomia, funzione e proposta alla <strong>classe</strong><br />

di esercizi.<br />

ALLEGATO N.16

Le azioni didattiche hanno avuto i seguenti obiettivi:<br />

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA<br />

a.s. 2012/13<br />

Prof. SARRIA JULIAN ENRIQUE<br />

1. Avvicinare testi magisteriali e teologici, maturando competenze nel linguaggio specifico.<br />

1.1. “Fides et Ratio”<br />

1.2. “Deus Caritas est”<br />

1.3. “Veritatis Splendor”<br />

ALLEGATO N.17<br />

2. Collocare sull’asse storico avvenimenti rilevanti della storia della Chiesa nel XX secolo, con<br />

particolare riferimento il Concilio Ecumenico Vaticano II: “Gaudium et Spes”<br />

3. Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose ivi compreso il fenomeno<br />

dell’ateismo e il movimento agnostico.<br />

"# Riconoscere elementi della rivelazione e della tradizione cristiana e la sua validità ed attualità nelle<br />

scelte concrete di vita.!<br />

4.1. Teologia e linguaggio Paolino.<br />

4.2. Principio di oggettività insito nella sessualità umana.<br />

"#$# Progetto di vita e Matrimonio.!