615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati

615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati

615 – Campionamento e analisi dei terreni contaminati

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

<strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong> 1<br />

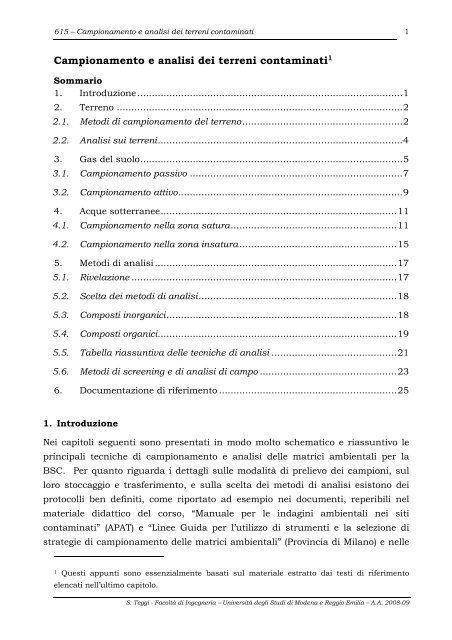

Sommario<br />

1. Introduzione ........................................................................................... 1<br />

2. Terreno .................................................................................................. 2<br />

2.1. Metodi di campionamento del terreno ....................................................... 2<br />

2.2. Analisi sui <strong>terreni</strong> .................................................................................... 4<br />

3. Gas del suolo .......................................................................................... 5<br />

3.1. <strong>Campionamento</strong> passivo ......................................................................... 7<br />

3.2. <strong>Campionamento</strong> attivo ............................................................................. 9<br />

4. Acque sotterranee ................................................................................. 11<br />

4.1. <strong>Campionamento</strong> nella zona satura ......................................................... 11<br />

4.2. <strong>Campionamento</strong> nella zona insatura ...................................................... 15<br />

5. Metodi di <strong>analisi</strong> ................................................................................... 17<br />

5.1. Rivelazione ........................................................................................... 17<br />

5.2. Scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong> .................................................................... 18<br />

5.3. Composti inorganici ............................................................................... 18<br />

5.4. Composti organici .................................................................................. 19<br />

5.5. Tabella riassuntiva delle tecniche di <strong>analisi</strong> ........................................... 21<br />

5.6. Metodi di screening e di <strong>analisi</strong> di campo ............................................... 23<br />

6. Documentazione di riferimento ............................................................. 25<br />

1. Introduzione<br />

Nei capitoli seguenti sono presentati in modo molto schematico e riassuntivo le<br />

principali tecniche di campionamento e <strong>analisi</strong> delle matrici ambientali per la<br />

BSC. Per quanto riguarda i dettagli sulle modalità di prelievo <strong>dei</strong> campioni, sul<br />

loro stoccaggio e trasferimento, e sulla scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong> esistono <strong>dei</strong><br />

protocolli ben definiti, come riportato ad esempio nei documenti, reperibili nel<br />

materiale didattico del corso, “Manuale per le indagini ambientali nei siti<br />

<strong>contaminati</strong>” (APAT) e “Linee Guida per l’utilizzo di strumenti e la selezione di<br />

strategie di campionamento delle matrici ambientali” (Provincia di Milano) e nelle<br />

1 Questi appunti sono essenzialmente basati sul materiale estratto dai testi di riferimento<br />

elencati nell’ultimo capitolo.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

1

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

pagine internet dell’ARPA Piemonte “Proposta di guida tecnica sui metodi di<br />

<strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>” (http://ctntes.arpa.piemonte.it/<br />

Raccolta%20Metodi%202003/home.htm).<br />

2. Terreno<br />

2.1. Metodi di campionamento del terreno<br />

I metodi di campionamento del terreno sono solitamente sono suddivisi in prelievi<br />

superficiali e prelievi profondi.<br />

Per i prelievi superficiali si utilizzano palette, per il prelievo direttamente in<br />

superficie oppure sulle pareti di scavo di una trincea, oppure delle normali<br />

trivelle, generalmente manuali, per raggiungere profondità di 1-1.5 m.<br />

Nel caso di prelievi profondi si utilizzano sonde (campionatori) poste all’estremità<br />

di aste perforatrici di comune uso in geotecnica.<br />

I campionatori possono essere non sigillati oppure sigillati. Alcuni esempi di<br />

campionatori non sigillati sono riportati nella figura sottostante (in alto). In<br />

questo caso la cavità della sonda è mantenuta aperta fino alla profondità<br />

desiderata, quindi il materiale estratto può provenire da un qualsiasi strato<br />

attraversato.<br />

I campionatori sigillati sono praticamente uguali ai precedenti, con l’aggiunta di<br />

un pistone che occupa la cavità e viene retratto solo alla profondità desiderata.<br />

Un esempio di campionatori sigillati è riportato nella figura sottostante (in basso):<br />

prima si fa il foro, poi viene inserita la sonda a pistone avanzato, dopodiché viene<br />

fatta avanzare la sonda a pistone ritratto.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

2

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

Campionatori di terreno<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

3

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

2.2. Analisi sui <strong>terreni</strong><br />

Una procedura standard di <strong>analisi</strong> di un terreno è sinteticamente riassumibile in<br />

4 fasi (che possono essere omesse o ripetute in relazione allo specifico composto):<br />

- estrazione dal terreno,<br />

- purificazione dell’estratto grezzo,<br />

- separazione degli analiti,<br />

- rivelazione (trattata nel capitolo finale).<br />

Estrazione dal terreno<br />

Consiste nell’ isolamento delle sostanze estraibili con un opportuno solvente dalla<br />

matrice solida. I metodi più utilizzati sono:<br />

- Spazio di testa e Purge and Trap<br />

- Desorbimento termico<br />

- Estrazione liquido-solido<br />

Spazio di testa e Purge and Trap: Sono tecniche utilizzate per estrarre i COV.<br />

Questi composti possono essere estratti riducendo al minimo il materiale<br />

coestratto, facendo passare un gas inerte (di solito azoto o elio) attraverso il<br />

campione di terreno (Purge and Trap), oppure lasciando instaurare un<br />

equilibrio tra il terreno, posto in un contenitore sigillato e la fase gassosa<br />

soprastante (spazio di testa). Questi metodi sono semplici e non richiedono<br />

purificazioni prima dell’<strong>analisi</strong>.<br />

Desorbimento termico: Si applica per l’estrazione di composti la cui volatilità non è<br />

particolarmente elevata (SVOC). Il campione viene riscaldato a temperature<br />

comprese fra 90 oC e 650 oC. I vapori liberati vengono poi raccolti in modo<br />

analogo a quello descritto per il metodo precedente. Il metodo è problematico<br />

da applicare nel caso di composti termicamente instabili. Ad esempio sopra i<br />

300 °C molti composti vengono distrutti per pirolisi.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

4

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

Estrazione liquido-solido: Si basa sulla partizione all’equilibrio degli analiti tra il<br />

suolo e il solvente. La scelta delle condizioni sperimentali per il processo di<br />

estrazione, la polarità e la stabilità chimica <strong>dei</strong> composti sono fattori di<br />

fondamentale importanza.<br />

Le condizioni di estrazione adottate dipendono dalla forza de legame tra<br />

l’inquinante e il suolo. Per composti idrofili che solitamente sono debolmente<br />

legati alla matrice del suolo, si possono utilizzare delle condizioni<br />

relativamente blande. In questo caso il materiale coestratto è limitato. Per<br />

composti fortemente lipofili, come PCDD/PCDF, PCB, IPA, DDT e pesticidi<br />

clorurati, che sono forte mente adsorbiti alla componente organica del suolo,<br />

sono necessarie condizioni di estrazione più vigorose. Più severe sono le<br />

condizioni di estrazione, meno è selettiva l’estrazione e quindi maggiori sono<br />

i problemi nella successiva fase di purificazione e di eliminazione delle<br />

interferenze.<br />

Purificazione dell’estratto grezzo<br />

Serve essenzialmente per eliminare composti coestratti interferenti.<br />

Separazione degli analiti.<br />

In questa fase gli analiti sono separati in sottogruppi di classi chimiche, per<br />

essere quantificati con metodi di rivelazione differenti o per evitare interferenze<br />

reciproche nella fase di <strong>analisi</strong>.<br />

La scelta del metodo di purificazione dell’estratto grezzo e di separazione degli<br />

analiti è strettamente dipendente dalle loro proprietà chimiche e fisiche ed è<br />

fortemente correlata al metodo di estrazione e alla tecnica di rivelazione utilizzati<br />

per la quantificazione.<br />

La presentazione di questo argomento esula dall’ambito di questo corso ed è stata<br />

trattata in altri corsi, come quello di chimica generale e di chimica applicata<br />

all’ambiente (vedere inoltre i testi di riferimento).<br />

3. Gas del suolo<br />

Non essendo, ad oggi, definite da alcuna normativa le concentrazioni limite di<br />

contaminanti nel gas interstiziale, il campionamento <strong>dei</strong> gas del suolo (Soil Gas<br />

Survey, SGS) è generalmente utilizzato come metodo per la mappatura<br />

preliminare della contaminazione nel terreno e nelle acque sotterranee e per il<br />

monitoraggio della tenuta di serbatoi sotterranei.<br />

Rispetto ai metodi di indagine invasiva tradizionali (carotaggi, pozzi di<br />

monitoraggio), il campionamento <strong>dei</strong> gas del suolo offre il vantaggio di un costo<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

5

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

estremamente inferiore e di una grande rapidità di esecuzione. Ciò si traduce, in<br />

pratica, nella possibilità di effettuare estese campagne di rilevamento all'interno<br />

dell'area di studio, i cui risultati consentono di selezionare i criteri per le<br />

successive, più impegnative, indagini su <strong>terreni</strong> e acque.<br />

Tipici impieghi di tale metodo riguardano:<br />

- l'identificazione <strong>dei</strong> composti volatili e semivolatili presenti in un sito<br />

- l'individuazione delle sorgenti e <strong>dei</strong> pennacchi di contaminazione<br />

- l'ubicazione di punti di campionamento delle matrici suolo e acqua<br />

(sondaggi, pozzi di monitoraggio)<br />

- l'ubicazione di punti permanenti di monitoraggio.<br />

Questi obiettivi sono raggiunti attraverso due tipi di campionamento:<br />

- il campionamento passivo, in cui i campionatori vengono lasciati in sito per<br />

un periodo di tempo sufficientemente lungo (settimane), dopodiché il gas<br />

adsorbito al loro interno viene recuperato per desorbimento e analizzato in<br />

laboratorio;<br />

- il campionamento attivo, in cui il gas viene estratto dal terreno per mezzo di<br />

una pompa e quindi direttamente analizzato o conservato in idonei<br />

contenitori per successive <strong>analisi</strong>.<br />

Il campionamento passivo è generalmente adatto a tutti i tipi di terreno; tuttavia,<br />

condizioni di scarsa permeabilità e forte umidità possono limitare la quantità di<br />

gas che entra in contatto col campionatore e la quantità di gas che viene<br />

adsorbito su di esso. Nonostante tali limitazioni il metodo risulta più efficace del<br />

campionamento attivo.<br />

D'altra parte, il campionamento attivo, pur risultando più rapido, è inapplicabile<br />

in <strong>terreni</strong> argillosi compatti e nei <strong>terreni</strong> con grado di saturazione superiore a 0.8-<br />

0.9 a causa della mancanza di vuoti interconnessi in seno alla matrice solida del<br />

terreno.<br />

Le sostanze campionabili con queste metodologia devono ovviamente essere<br />

abbastanza volatili, indicativamente con H > 0.1. Nella tabella sottostante sono<br />

riportate alcune indicazioni sull’applicabilità del SGS per alcuni gruppi di<br />

contaminanti.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

6

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

3.1. <strong>Campionamento</strong> passivo<br />

I campionatori passivi sono costituiti da un materiale adsorbente (resine<br />

polimeriche o carbonatiche) sigillato all'interno di una membrana di<br />

politetrafluoroetilene (PTFE) microporosa, idrofobica e chimicamente inerte che<br />

permette al contaminante di migrare dagli interstizi del terreno al materiale<br />

adsorbente, bloccando al contempo le particelle di terreno e l'acqua<br />

eventualmente presente.<br />

La struttura descritta viene adagiata all'interno di fori praticati nel terreno<br />

mediante trivelle manuali fino alla profondità massima di 1 m circa e lasciata in<br />

posto per un periodo variabile da 3 a 21 giorni dopo aver sigillato il foro in<br />

superficie. Altri apparati sono costituiti da carboni attivi racchiusi entro celle di<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

7

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

flusso che vengono adagiate sulla superficie del terreno e mantenute in posizione<br />

per il tempo necessario.<br />

Trascorso tale periodo, il campionatore viene rimosso e inviato al laboratorio per<br />

le <strong>analisi</strong> sui composti organici volatili (COV).<br />

I risultati vengono espressi come quantità di contaminante rilevato per ogni<br />

campionatore dopodiché si effettua il confronto (concentrazioni relative) con i<br />

valori misurati da altri campionatori. Non è infatti possibile determinare la<br />

concentrazione di contaminante poiché non è nota la quantità di gas del suolo<br />

entrata in contatto con il materiale adsorbente. La concentrazione relativa <strong>dei</strong> vari<br />

composti rilevati è infatti più riconducibile all'affinità <strong>dei</strong> singoli composti per il<br />

materiale adsorbente e alla velocità di flusso del gas che alla concentrazione di<br />

ciascun composto nel gas del suolo.<br />

A tale limitazione si aggiunge il fatto che il campionamento passivo è una tecnica<br />

di rilevazione essenzialmente puntuale, non adatta all'interpretazione della<br />

distribuzione tridimensionale della contaminazione.<br />

Nelle due figure soprastanti sono riportati i due sistemi più utilizzati per questo<br />

tipo di campionamento.<br />

A sinistra (Sonda PETREX®): la sonda ha dimensioni di una decina di cm di<br />

lunghezza e diametro di circa 2 cm e che viene posta all’interno di uno scavo o<br />

perforazione ed è costituita da una fiala di vetro all’interno della quale è posto un<br />

filamento metallico rivestito di carbone attivo sul quale vengono adsorbiti i<br />

composti volatili presenti nel sottosuolo.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

8

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

A destra (Sonda GORE-SORBER®) : è costituita da granuli di carbone attivo, che<br />

adsorbono i composti volatili, racchiusi all’interno di una membrana in ePTFE di<br />

GORE-TEX®.; la sonda, che ha una lunghezza superiore al metro, può essere<br />

posta nel sottosuolo, mediante una apposita attrezzatura di diametro inferiore ai<br />

2 cm, ma a profondità limitata a qualche metro.<br />

3.2. <strong>Campionamento</strong> attivo<br />

Nel campionamento attivo i gas interstiziali vengono prelevati inserendo il<br />

campionatore nel foro generato da tramite un carotiere o da una piccola trivella<br />

(visti nel capitolo sul campionamento <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong>). La maggior parte <strong>dei</strong><br />

campionatori consiste in tubi fessurati infissi nel terreno o direttamente o<br />

all'interno di aste cave che vengono successivamente rimosse.<br />

I gas del suolo vengono aspirati attraverso le fessure mediante una pompa da<br />

vuoto e, risalendo lungo tubazioni in plastica (polietilene o teflon), vengono<br />

convogliati in recipienti di raccolta o direttamente agli strumenti di misura (figura<br />

sottostante).<br />

Uno <strong>dei</strong> vantaggi principali del campionamento attivo è la possibilità di acquisire i<br />

dati a diverse profondità per ottenere un profilo verticale della contaminazione. Il<br />

metodo è usato generalmente per la ricerca di COV e garantisce una rapida<br />

acquisizione del campione dalla profondità desiderata.<br />

Nella tabella sottostante sono riportati i principali vantaggi/svantaggi delle<br />

tecniche di campionamento attivo e passivo.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

9

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

10

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

4. Acque sotterranee<br />

Le tecniche di campionamento di acqua nel sottosuolo differiscono molto a<br />

seconda che l’estrazione avvenga nella zona satura o in quella insatura.<br />

4.1. <strong>Campionamento</strong> nella zona satura<br />

Lo strumento principale per il controllo della qualità delle acque sotterranee nella<br />

zona satura è il piezometro di monitoraggio.<br />

Il termine piezometro, letteralmente "misuratore di pressione", nel campo<br />

dell'idrogeologia sta ad indicare un pozzo di osservazione avente lo scopo di<br />

misurare il carico idraulico di una falda ad una certa profondità.<br />

L'uso di piezometri consente di ricostruire la superficie piezometrica della falda,<br />

ossia la superficie lungo la quale la pressione dell'acqua è pari a quella<br />

atmosferica. In pratica, la superficie piezometrica viene ricostruita interpolando le<br />

misure effettuate in più piezometri presenti nell'area investigata. La ricostruzione<br />

della superficie piezometrica consente di definire il gradiente idraulico, e la<br />

direzione del flusso di falda.<br />

L'utilità <strong>dei</strong> piezometri nel campo della BSC ambientale è anche legata alla<br />

possibilità che essi offrono di prelevarne campioni d'acqua a diverse profondità.<br />

Rispetto ai pozzi, i piezometri presentano diametri più piccoli e minore profondità<br />

e solo occasionalmente sono equipaggiati con una pompa per il prelievo<br />

dell'acqua di falda.<br />

A seconda che il piezometro o la rete di piezometri installati servano al<br />

monitoraggio periodico o occasionale della falda, essi sono detti permanenti o<br />

temporanei: i primi sono costruiti con accorgimenti tali da garantire la loro<br />

durata nel tempo e impedire la loro interazione con gli equilibri chimici e<br />

idrologici propri della falda; i secondi vengono installati per il tempo necessario<br />

all'acquisizione <strong>dei</strong> parametri chimico-fisici, ambientali e idrogeologici e vengono<br />

poi abbandonati previa sigillatura della tubazione o estratti con ritombamento del<br />

foro. Per tale motivo essi sono quasi sempre di diametro assai piccolo (< 5 cm) e<br />

di rapida installazione.<br />

La struttura di un piezometro per il monitoraggio della falda è quella di un tubo,<br />

in parte cieco e in parte fessurato, con le estremità chiuse da tappi che viene<br />

inserito in un foro di sondaggio precedentemente predisposto fino ad intercettare<br />

la falda o la porzione di falda che si vuole esaminare.<br />

Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un acquifero multifalda, ossia composto<br />

da falde acquifere sovrapposte, e si ritenga necessario acquisire informazioni da<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

11

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

ciascun livello sarà possibile operare in uno <strong>dei</strong> seguenti modi (veder figura<br />

sottostante):<br />

- installare un gruppo di piezometri a distanza ravvicinata fra loro, uno per<br />

ogni falda che si intende indagare<br />

- eseguire un unico foro di diametro tale da poter ospitare vari piezometri,<br />

ognuno finestrato in corrispondenza di una falda.<br />

La prima tipologia presenta miniori complicazioni rispetto alla prima, e quindi è<br />

maggiormente utilizzata.<br />

Grande importanza riveste la scelta del materiale da utilizzare per il<br />

completamento del pozzo o del piezometro, il cui scopo è di garantire la durata<br />

nei confronti di processi di attacco e degradazione chimico fisica da parte <strong>dei</strong><br />

contaminanti. Infatti, in presenza di soluzioni acquose chimicamente reattive,<br />

alcuni componenti potrebbero essere rilasciati nei campioni che vengono<br />

prelevati, i quali, pertanto, non sarebbero più rappresentativi. Quindi è<br />

necessario scegliere i materiali delle tubazioni tenendo presente le potenziali<br />

interazioni con le sostanze presenti in falda.<br />

Le tubazioni comunemente utilizzate per il rivestimento possono essere<br />

schematicamente suddivise in tre tipologie:<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

12

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

- in acciaio (elevata resistenza meccanica): al carbonio, inossidabile,<br />

galvanizzato,<br />

- a base di fluoro polimeri (inerti, stabili e chimicamente inataccabili):<br />

politetrafluoroetilene (PTFE) o Teflon®, fluoroetilene (TFE), etilen propilene<br />

fluorato (FEP)<br />

- in materiali termoplastici (buona resistenza meccanica, abbastanza inerti e<br />

chimicamente poco attaccabili, sono quelli maggiormente usati): cloruro di<br />

polivinile (PVC), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polipropilene (PP),<br />

polietilene ad alta densità (PEAD).<br />

La porzione di piezometro che consente all'acqua di falda di penetrare al suo<br />

interno è detta filtro. Esso è costituito da una serie di piccole aperture<br />

(finestratura) omogeneamente distribuite sulla superficie del tubo la cui funzione<br />

è quella di lasciar passare l'acqua trattenendo le particelle di terreno senza, nel<br />

contempo, indebolire la struttura del piezometro.<br />

Il posizionamento del filtro rispetto all'acquifero è fattore essenziale affinché il<br />

piezometro assolva correttamente ai compiti per cui è stato installato.<br />

- Vengono detti piezometri (o pozzi) completi quelli che attraversano l'intero<br />

spessore dell'acquifero fino ad intestarsi nel suo livello di base.<br />

- Viceversa, sono detti incompleti quei piezometri che intercettano solo una<br />

porzione dell'acquifero.<br />

L'esigenza di avere un piezometro completo o incompleto è strettamente legata al<br />

tipo di contaminanti da campionare ed in particolare alla presenza di NAPL. Nel<br />

caso di LNAPL si potrà ricorrere ad un piezometro incompleto, col filtro nello<br />

strato di terreno immediatamente sotto la tavola d’acqua, mentre nel caso di<br />

DNAPL è consigliabile ricorrere ad piezometro completo.<br />

La misura della soggiacenza della falda si effettua per mezzo del freatimetro. Il<br />

freatimetro è uno strumento costituito da una sonda di lettura alimentata a<br />

batteria che viene calata all'interno del piezometro per mezzo di un cavo<br />

millimetrato o centimetrato. Il circuito elettrico si chiude nel momento in cui la<br />

sonda viene a contatto con la superficie dell'acqua.<br />

Un suono, spesso abbinato all'accensione di un led, avverte dell'avvenuto<br />

contatto con l'acqua e che si può procedere con la lettura della profondità.<br />

Una evoluzione del freatimetro, chiamata sonda d'interfaccia, è uno strumento del<br />

tutto simile a questo tranne per la capacità di segnalare l'attraversamento di due<br />

distinte interfacce utilizzando suoni diversi (in genere uno continuo, l'altro<br />

intermittente) e/o appositi led luminosi. In tal modo è possibile misurare la<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

13

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

profondità di una eventuale interfaccia aria/olio in galleggiamento e della<br />

sottostante interfaccia olio/acqua. La differenza di profondità tra le due interfacce<br />

esprime lo spessore della fase in galleggiamento.<br />

Freatimetri<br />

I parametri chimico-fisici della falda richiedono una misura il più possibile rapida<br />

per evitare che essi subiscano variazioni in seguito al contatto con l'atmosfera.<br />

Ove possibile, è consigliabile la misura diretta nel piezometro mediante<br />

l'introduzione di sonde collegate a strumenti in grado di rilevare temperatura, pH,<br />

ossigeno disciolto, salinità, conducibilità elettrica, potenziale di ossidoriduzione.<br />

In alternativa, la misura <strong>dei</strong> suddetti parametri va effettuata durante lo spurgo<br />

con l'ausilio di una cella di flusso. Questa è costituita da un contenitore munito<br />

di un ingresso e una uscita per l'acqua e di alloggiamenti per i sensori degli<br />

strumenti di misurazione. Facendo fluire l'acqua di spurgo all'interno della cella<br />

questa viene a contatto degli elettrodi senza entrare in contatto con l'aria.<br />

La misura <strong>dei</strong> parametri chimico-fisici viene effettuata mediante strumenti<br />

portatili di facile utilizzo quali termometri, pH-metri, conduttimetri, misuratori di<br />

ossigeno disciolto. Alcuni strumenti, detti multiparametrici, consentono la misura<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

14

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

simultanea di più parametri collegando vari elettrodi allo stesso strumento. Pur<br />

non avendo la stessa precisione e sensibilità di uno strumento da banco, gli<br />

strumenti portatili presentano il vantaggio di poter misurare le caratteristiche<br />

chimico-fisiche dell'acqua quasi in tempo reale.<br />

4.2. <strong>Campionamento</strong> nella zona insatura<br />

Per le acque contenute nella zona insatura sono possibili diverse metodologie di<br />

campionamento; di seguito sono brevemente illustrate alcune fra le principali.<br />

<strong>Campionamento</strong> diretto del terreno<br />

Consiste nell’ottenere campioni indisturbati e sigillati di terreno (le metodologie di<br />

prelievo e conservazione <strong>dei</strong> campioni ambientali sono reperibili nei testi di<br />

riferimento) che vengono sottoposti in laboratorio sia alla determinazione delle<br />

caratteristiche fisiche, quali densità naturale e contenuto idrico, sia ad un<br />

processo di estrazione dell’acqua interstiziale.<br />

Quest’ ultimo viene effettuato utilizzando, in funzione del tipo di campione e del<br />

tipo di <strong>analisi</strong> necessaria, uno <strong>dei</strong> seguenti metodi:<br />

- centrifugazione,<br />

- spostamento mediante passaggio di un altro fluido,<br />

- estrazione mediante passaggio di gas,<br />

- compattazione meccanica,<br />

- lisciviazione e diluizione.<br />

L’acqua estratta viene quindi analizzata per determinarne il contenuto chimico.<br />

Da notare che con questi metodi di estrazione può essere forzata anche<br />

l’estrazione di sostanze che sono adsorbite alla fase solida e quindi l’<strong>analisi</strong><br />

chimica può non rispecchiare esattamente il livello di contaminazione delle acque.<br />

Lisimetri attivi<br />

Lo strumento consiste in un tubo di lunghezza variabile con un tratto di<br />

materiale poroso in punta o nella sua parte mediana grazie al quale, una volta<br />

posizionato alla profondità desiderata, risulta idraulicamente collegato con i pori<br />

del terreno. Producendo il vuoto all’interno del tubo è possibile quindi creare una<br />

suzione nel terreno circostante superiore alle forze di tensione dell’acqua presente<br />

nei pori e quindi un gradiente di pressione che richiama il fluido interstiziale dal<br />

terreno all’interno del tubo. Da qui può essere infine estratto con semplici<br />

procedimenti.<br />

Nelle figure sottostante sono presentati tre tipi di lisimetri tipicamente utilizzati.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

15

<strong>615</strong> <strong>–</strong> CCampionameento<br />

e analissi<br />

<strong>dei</strong> terrenni<br />

contamina ati<br />

Lisimettro<br />

attivo a depressioone<br />

I due lisimetri rip iportati soppra<br />

sono<br />

utilizzzabili<br />

per pprofondità<br />

iinferiori<br />

ai<br />

10m.<br />

Per prrofondità<br />

ssuperiori<br />

(4 40-90m) si<br />

utilizzzano<br />

i lisimmetri<br />

ad altta<br />

pressionne<br />

riportaati<br />

a fiancoo<br />

Lisimetri passivi<br />

Lisim metro attivoo<br />

a depresssione-pres<br />

ssione<br />

Lisimetro<br />

attivo<br />

a deprressione-alta<br />

pr ressione<br />

I lisimetrri<br />

passivi sono in sostanzaa<br />

dreni so otterranei che venggono<br />

utilizzati<br />

perr<br />

raccoglieere<br />

e recupperare<br />

cammpioni<br />

d’ acqua.<br />

Un esemmpio<br />

tipicoo<br />

è rappreesentato<br />

ddai<br />

lisimet tri passivii<br />

di superrficie<br />

in si ito e dallee<br />

scatole liisimetrichhe<br />

(figura sottostannte).<br />

S. Teggi - Faccoltà<br />

di Ingegnneria<br />

<strong>–</strong> Università<br />

degli Studi di Modena e RReggio<br />

Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-099<br />

166

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

Le scatole lisimetriche sono costituite da un recipiente a tenuta che viene<br />

interrato alla profondità di 1-3 m e riempito di terreno fino a piano campagna. Il<br />

materiale drenante posto sul fondo permette di raccogliere le acque di<br />

infiltrazione e di valutare la componente verticale della permeabilità.<br />

I lisimetri passivi in sito consentono di non rimaneggiare il terreno in quanto<br />

vengono costruiti sul posto, generalmente sul lato di una trincea che viene<br />

successivamente colmata.<br />

Un altro esempio di è rappresentato dal lisimetro a tubo filtrante consistente in<br />

un tubo fenestrato che, posizionato orizzontalmente nel terreno ad una certa<br />

profondità, campiona l’acqua gravidica; in esso viene quindi applicata una<br />

depressione per il recupero del campione.<br />

5. Metodi di <strong>analisi</strong> 2<br />

5.1. Rivelazione<br />

Di solito i rivelatori misurano le variazioni di proprietà fisiche in un eluente, in<br />

presenza o assenza di un dato composto.<br />

I rivelatori universali sono in grado di determinare tutte (o quasi) le specie<br />

molecolari, però, proprio a causa della loro estrema genericità, sono solitamente<br />

poco sensibili. Passando a rivelatoti più selettivi, che possono quindi determinare<br />

2 Questo argomento è stato trattato anche in corsi precedenti<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

17

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

specifiche classi di sostanze, si ha un aumento di sensibilità, inoltre la maggiore<br />

selettività consente spesso di semplificare le procedure di preparazione<br />

(diminuiscono le possibilità di interferenza con altre sostanze). Anche in questo<br />

caso per gli approfondimenti si rimanda agli opportuni corsi.<br />

5.2. Scelta <strong>dei</strong> metodi di <strong>analisi</strong><br />

Per la determinazione <strong>dei</strong> parametri previsti dalla normativa, i CTN (Centri<br />

Tematici Nazionali) hanno sviluppato una guida tecnica contenente una raccolta<br />

di metodi ufficiali di <strong>analisi</strong>, ove esistenti, ed altri metodi riconosciuti e approvati<br />

da organismi internazionali.<br />

Per ogni parametro sono di solito indicati uno o più metodi di <strong>analisi</strong>, selezionati<br />

con i seguenti criteri:<br />

• la precedenza, come indicato nello stesso decreto, è stata data ai “Metodi<br />

Ufficiali di <strong>analisi</strong> chimica del suolo”, emanati con il DM 248 del 13<br />

settembre 1999, dove sono stati indicati i metodi per la determinazione del<br />

contenuto di cadmio, cobalto, cromo, rame, manganese, nichel, piombo e<br />

zinco;<br />

• sono stati successivamente presi in considerazione i metodi emessi da<br />

organismi ufficiali nazionali come UNICHIM, europei (CEN, UNI) e i metodi<br />

USEPA (United States Environmen/al Protection Agency), sia per la loro<br />

completezza, sia perché rimangono i metodi maggiormente utilizzati, anche<br />

in Italia, per la determinazione <strong>dei</strong> parametri organici. Per ciascun<br />

parametro sono fornite indicazioni sulle caratteristiche delle procedure di<br />

<strong>analisi</strong>, anche in relazione ai limiti di determinazione rispetto ai valori<br />

limite richiesti nel decreto.<br />

5.3. Composti inorganici<br />

I contaminanti inorganici sono presenti nei suoli in un ampio intervallo di<br />

concentrazioni. Normalmente la concentrazione totale di un elemento tossico è il<br />

primo parametro che fornisce informazioni sul livello di contaminazione.<br />

La forma chimica (speciazione), piuttosto che la concentrazione totale, è invece il<br />

parametro che meglio aiuta a valutare il grado di mobilità e di disponibilità<br />

dell’elemento tossico.<br />

La determinazione della concentrazione totale di un elemento può essere condotta<br />

sia mediante metodi diretti, per esempio attraverso l’<strong>analisi</strong> XRF (Spettroscopia di<br />

Fluorescenza a Raggi X), che indiretti.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

18

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

Questi ultimi prevedono una fase di estrazione acida (mineralizzazione) degli<br />

elementi dalla matrice (terreno) prima della loro quantificazione. Solo una<br />

mineralizzazione che porta ad una completa distruzione della matrice (ottenuta<br />

utilizzando anche acido fluoridrico) consente di determinare il contenuto totale di<br />

un dato metallo. Generalmente invece questa fase di solubilizzazione viene<br />

condotta con acidi forti concentrati o miscele degli stessi (come acido nitrico o<br />

acqua regia, una miscela di acido nitrico e acido cloridrico); in questo caso però si<br />

determina un concentrazione “pseudo totale”, in quanto non vengono estratti per<br />

esempio quei metalli legati ai silicati.<br />

Gli studi di speciazione sono invece condotti utilizzando agenti estraesti selettivi,<br />

come acetato d’ammonio, acido acetico, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico),<br />

le modalità con cui effettuare le prove e la scelta del tipo di estraente dipendono<br />

però dal lo scopo specifico dell’indagine e dal tipo di informazioni che si vogliono<br />

ottenere.<br />

5.4. Composti organici<br />

Mentre l’<strong>analisi</strong> inorganica riguarda principalmente un definito numero di<br />

elementi, quella organica, dato l’elevato numero <strong>dei</strong> composti coinvolti (la cui<br />

origine è quasi sempre antropica) e la complessisità delle miscele, richiede spesso<br />

due diversi tipi dì indagini:<br />

• individuazione <strong>dei</strong> composti presenti (speciazione, <strong>analisi</strong> qualitativa):<br />

• determinazione della quantità del singolo composto o di una miscela di<br />

composti (<strong>analisi</strong> quantitativa).<br />

L’<strong>analisi</strong> qualitativa può essere condotta utilizzando metodi analitici che<br />

consentano di confermare la presenza, ed eventualmente fornire indicazioni sulla<br />

quantità, di classi di composti come gli IPA, i TPH, i solventi clorurati e composti<br />

fenolici.<br />

Spesso queste tecniche forniscono delle valutazioni “totali” di una certa famiglia<br />

di composti, come nel caso <strong>dei</strong> TPH. Il termine totale, applicato ai composti<br />

organici, di solito significa che la tecnica analitica utilizzata non distingue tra<br />

composti simili. Tuttavia il termine totale può essere inesatto; è sempre possibile<br />

che alcuni composti possano non essere determinabili.<br />

L’identificazione <strong>dei</strong> singoli composti presenti in miscele complesse può essere<br />

effettuata con l’utilizzo di tecniche accurate come quelle cromatografiche (GC o<br />

HPLC — High Performance Liquid Chromatography) accoppiate a rivelatori a<br />

spettrometria di massa (MS). La cromatografia consente infatti di separare la<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

19

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

miscela in esame in singoli composti, mentre lo spettrometro di massa fornisce<br />

indicazioni sulla loro struttura molecolare, che ne consentono l’identificazione.<br />

L’<strong>analisi</strong> di COV presenta particolari difficoltà: varie ricerche hanno dimostrato<br />

che, anche in condizioni ideali di campionamento, trasporto e conservazione del<br />

campione, possono esserci perdite notevoli (>50%); inoltre differenti metodi di<br />

laboratorio (come Purge and Trap e spazio di testa) forniscono risultati<br />

sostanzialmente diversi. In questo caso i metodi in situ sono più utili nel fornire<br />

indicazioni sulla distribuzione e sulle concentrazioni delle sostanze d’interesse.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

20

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

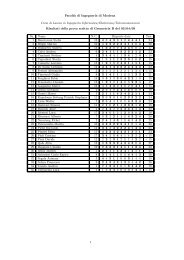

5.5. Tabella riassuntiva delle tecniche di <strong>analisi</strong><br />

Nelle tabelle sottostanti sono riportate alcune fra le principali caratteristiche delle<br />

tecniche di <strong>analisi</strong> maggiormente utilizzate.<br />

Tecniche riportate nelle tabelle:<br />

spettrofotometria UV-visibile; spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS);<br />

spettrometria di assorbimento atomico a fornetto di grafite (GFAAS); spettrometria di<br />

assorbimento atomico con generazione di idruri (HG-AAS); spettrometria di assorbimento<br />

atomico a vapori freddi (CV-AAS); spettrometria di emissione atomica a plasma ad<br />

accoppiamento induttivo (ICP-AES); spettrometria di massa con sorgente a plasma (ICP-MS);<br />

gascromatografia (GC); gascromatografia <strong>–</strong> spettrometria di massa (GC-MS); cromatografia<br />

liquida (HPLC); cromatografia ionica (IC); polarografia a impulsi differenziale (DPP);<br />

potenziometria. spettrometria di assorbimento nell’infrarosso (IR e FT-IR).<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

21

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

22

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

5.6. Metodi di screening e di <strong>analisi</strong> di campo<br />

Il ruolo delle indagini in campo è quello di identificare e quantificare le sostanze<br />

“esotiche” presenti.<br />

I problemi che si possono incontrare durante queste indagini sono stanzialmente<br />

simili a quelli già descritti per le <strong>analisi</strong> di laboratorio e derivano principalmente<br />

dalla eterogeneità delle situazioni che si possono di volta in volta incontrare. Le<br />

principali variabili sono legate alla molteplicità delle possibili sostanze presenti e<br />

delle loro concentrazioni.<br />

Le varie tecniche possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:<br />

• tecniche routinarie di indagine chimica;<br />

• procedure di estrazione del campione;<br />

• tecniche analitiche per la misura di gas o che richiedono la presenza di una<br />

fase gassosa durante il processo analitico, se questa non fosse già presente;<br />

• luminescenza, spettrofotometria o altre tecniche spettroscopiche;<br />

• misure per via umida;<br />

• radiometria e altre tecniche;<br />

• elementi in traccia.<br />

Metodi di screening<br />

Il termine screening di campo è stato sempre più utilizzato in anni recenti per<br />

descrivere un’ampia varietà di metodi per la caratterizzazione chimica <strong>dei</strong> siti<br />

<strong>contaminati</strong>.<br />

Metodi analitici<br />

Questi metodi in campo comprendono tutti i metodi di <strong>analisi</strong> chimica in grado di<br />

fornire dati quantitativi specifici per i vari composti chimici, in condizioni di<br />

campo o comunque esterne al laboratorio.<br />

I metodi di screening e le tecniche analitiche in campo sono generalmente più<br />

rapide (minuti, ore) e meno costose delle <strong>analisi</strong> chimiche simili, condotte in<br />

laboratori con strumentazioni fisse (giorni).<br />

Di seguito sono brevemente riportati alcuni metodi di screening e tecniche<br />

analitiche in campo particolarmente utilizzate.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

23

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

Fotoionizzatori - Quantità totale di COV, solitamente come benzene<br />

equivalente<br />

- Non individuano i singoli composti<br />

Gas cromatografi<br />

(GC) portatili<br />

Sonde a fibre<br />

ottiche<br />

Assorbimento<br />

atomico<br />

Fluorescenza ai<br />

raggi X<br />

Cromatografia su<br />

strato sottile (TLC)<br />

Fluorimetria<br />

Elettrodi ioneselettivi<br />

Spettroscopia<br />

infrarossa<br />

Indicatori<br />

colorimetrici<br />

- Determinare di singoli composti organici volaili come<br />

benzene, toluene, xileni, benzina e solventi clorurati<br />

- Determinazione di idrocarburi (BTEX e IPA) e solventi<br />

clorurati in fase vapore,<br />

- Determinazione <strong>dei</strong> metalli<br />

- Determinazione <strong>dei</strong> metalli, in particolare piombo, zinco,<br />

rame, arsenico, ferro e cromo<br />

- Tecnica non distruttiva<br />

- Determinazione di molti SVOC<br />

- Permette la separazione <strong>dei</strong> composti<br />

- Determinazione <strong>dei</strong> composti aromatici, quindi IPA<br />

- Permette la separazione <strong>dei</strong> composti<br />

- Determinazione <strong>dei</strong> composti cloruralti, quindi PCB<br />

- Determinazione degli idrocarburi, TPH<br />

- Rivelazione di un gran numero di sostanze<br />

- Generalmente poco accurati<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

24

<strong>615</strong> <strong>–</strong> <strong>Campionamento</strong> e <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> <strong>terreni</strong> <strong>contaminati</strong><br />

6. Documentazione di riferimento<br />

Di seguito è riportata la documentazione di riferimento utilizzata per la stesura di<br />

questi appunti e sulla quale si possono reperire maggiori informazioni sugli<br />

argomenti trattati:<br />

- Manuale per le indagini ambientali nei siti <strong>contaminati</strong> (APAT);<br />

- Linee guida per l’utilizzo di strumenti e la selezione di strategie di<br />

campionamento nelle matrici ambientali. (Provincia di Milano);<br />

- Proposta di guida tecnica sui metodi di <strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>. (APAT);<br />

- Approvazione <strong>dei</strong> "Metodi ufficiali di <strong>analisi</strong> chimica del suolo". DM 248 del<br />

13 settembre 1999.<br />

- Pagine internet dell’ARPA Piemonte “Proposta di guida tecnica sui metodi di<br />

<strong>analisi</strong> <strong>dei</strong> suoli <strong>contaminati</strong>” (http://ctntes.arpa.piemonte.it/<br />

Raccolta%20Metodi%202003/home.htm).<br />

Tutti i documenti citati sono consultabili e prelevabili dalle pagine del materiale<br />

didattico del corso.<br />

S. Teggi - Facoltà di Ingegneria <strong>–</strong> Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <strong>–</strong> A.A. 2008-09<br />

25