1. La medicina legale come punto d'incontro tra medicina e diritto ...

1. La medicina legale come punto d'incontro tra medicina e diritto ...

1. La medicina legale come punto d'incontro tra medicina e diritto ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

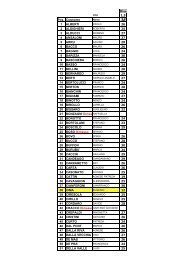

Indice<br />

<strong>1.</strong> <strong>La</strong> <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> <strong>come</strong> <strong>punto</strong> d’incontro <strong>tra</strong> <strong>medicina</strong> e <strong>diritto</strong><br />

Definizione<br />

Cenni storici<br />

Sviluppo, complessità ed esercizio della professione medico-<strong>legale</strong><br />

2. Rapporto di causalità<br />

Concause preesistenti<br />

Concause simultanee<br />

Concause sopravvenute<br />

Criteri da seguire nella valutazione del rapporto causale<br />

3. Diagnosi di morte e denuncia delle cause della morte<br />

Diagnosi di morte<br />

Collegio medico per accertamento della morte<br />

Periodo di osservazione<br />

Visita del medico necroscopo<br />

Certificazione di morte e sepoltura del cadavere<br />

Denuncia sanitaria delle cause di morte<br />

4. Esame del cadavere. Sopralluogo giudiziario<br />

Riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria<br />

Esame esterno del cadavere<br />

Esame degli organi interni<br />

Diagnosi differenziale fra lesioni vitali e post mortali<br />

Giudizio conclusivo sulla causa mortis<br />

Luogo della morte e indagini di sopralluogo

5. Epoca della morte e modificazioni tanatologiche del cadavere<br />

Bibliografia<br />

Raffreddamento del cadavere<br />

Rigidità cadaverica<br />

Ipostasi<br />

Disidratazione<br />

Acidificazione<br />

Putrefazione<br />

Saponificazione Adipocera<br />

Mummificazione<br />

Macerazione<br />

Corificazione

Definizione<br />

I capitolo<br />

<strong>La</strong> <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> è la disciplina che affronta tutti i momenti cruciali della<br />

umana esistenza, dalla procreazione assistita alla interruzione della<br />

gravidanza, dalla sperimentazione dei farmaci al <strong>tra</strong>pianto di organi, dagli<br />

effetti lesivi della violenza e dell'incuria alle esigenze di giustizia penale e<br />

civile, rappresentando nel corso degli studi universitari ed in specie di quelli<br />

biomedici e giuridici l’unica occasione che consente la formazione di una<br />

coscienza bioetica adeguata alle complesse questioni inerenti la persona e i<br />

fondamentali diritti alla vita e alla salute, alla dignità e alla libertà dell’uomo.<br />

Le scienze medico-legali implicano anche attività - in ambito di ricerca,<br />

didattica e formazione, assistenza – inerenti innanzitutto la clinica con<br />

assolute esigenze di collaborazione con peculiari specialità quali la<br />

cardiologia, la oncologia, la oftalmologia, la reumatologia. Non secondarie le<br />

implicazioni con l’ambito della comunicazione e dei linguaggi (verbale e non,<br />

orale e scritto, grafico e iconografico), gli aspetti e i problemi economici e<br />

finanziari dell’assistenza e delle assicurazioni (sociali e private con particolare<br />

riferimento all’ambito della responsabilità civile auto), la psicologia e la<br />

grafologia; si deve altresì segnalare la pertinenza e la rilevanza di settori ed<br />

attività di specifica competenza correlati alla analisi del crimine violento, alla<br />

antropologia e alla afrodisiologia forensi, alla balistica. Essenziale il contributo<br />

dei giuristi per le basi del <strong>diritto</strong>, la normativa e la giurisprudenza di<br />

riferimento in ambito di <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> penalistica, civilistica, assicurativa, la<br />

comunicazione, i linguaggi, la persuasione, le investigazioni, la formazione<br />

della prova nel processo penale con particolare riferimento ai temi delle

testimonianze, delle perizie e consulenze tecniche, della informatizzazione di<br />

didattica, giustizia e sanità.<br />

<strong>La</strong> <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> può essere definita <strong>come</strong> il complesso delle conoscenze<br />

biologico-cliniche concernenti l’essere umano, suscettibili di proiezione o di<br />

applicazione entro tutto il sistema del <strong>diritto</strong>. Questa scienza complessa,<br />

costituisce il <strong>punto</strong> d’incontro fra il sapere medico e quello giuridico,<br />

dimos<strong>tra</strong>ndosi utile sia ai fini della corretta elaborazione ed interpretazione<br />

delle norme giuridiche concernerti questioni d’interesse medico (Medicina<br />

Giuridica che è una branca della <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> che si occupa<br />

dell'evoluzione del <strong>diritto</strong> in sanità, dell'intepretazione delle norme e della loro<br />

applicabilità dal <strong>punto</strong> di vista medico), sia ai fini della applicazione ai casi<br />

concreti ( Medicina Forense che studia le applicazioni della scienza medica<br />

alle questioni legali, ossia le conseguenze di lesioni biologiche provocate dai<br />

più diversi agenti eziologici) delle diverse disposizioni di legge.<br />

<strong>La</strong> <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> ha seguito il processo evolutivo delle conoscenze mediche<br />

e con il formarsi di stati organizzati dotati di leggi e norme questi attinsero<br />

alla <strong>medicina</strong> per <strong>tra</strong>rre nozioni utili per la loro legislazione. Prime <strong>tra</strong>cce di<br />

<strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> si riscon<strong>tra</strong>no a partire dalla 2700 a.c. in Egitto; in<br />

Mesopotamia il codice di leggi dei Sumeri (2500-1950) prevedeva risarcimenti<br />

in caso di lesioni personali; famosissimo il babilonese Codice di Hammurabi<br />

(1728-1686) che affermava <strong>tra</strong> l'altro il principio della responsabilità<br />

professionale in caso di morte o lesione. Si riporta: "Se un medico ha<br />

eseguito un difficile intervento col coltello di bronzo ed ha provocato la morte<br />

del soggetto gli si tagli la mano" (paragrafo 218 della legge di Hammurabi).<br />

Presso gli Ebrei sia nelle leggi di Mosè che in quelle successive del Talmud si<br />

riscon<strong>tra</strong>vano nozioni medico legali e severe leggi in tema di igiene pubblica.

Nell'antica Grecia, dominata dalla figura di Ippocrate, nascono i principi di<br />

Etica medica e di Deontologia.<br />

Le origini della <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong> sono quindi antichissime, presso gli Egizi<br />

veniva esercitata l’attività peritale e anche presso i Romani (quasi tremila<br />

anni a.C.). Fra le leggi emanate da Silla (138-78 a.C.), ad esempio, si<br />

ricordano la Lex Cornelia e la Lex Aquilia. Con la prima si obbligavano i<br />

tribunali al “quaerere de veneno” e di espletare tutte quelle ricerche<br />

necessarie a scoprire coloro che s’adoperassero a celare i loro delitti<br />

(“consuetudo criminandi”). Con l’al<strong>tra</strong> si punivano severamente i medici<br />

riconosciuti responsabili della morte del loro assistito per negligenza o<br />

imperizia. Lo sviluppo della disciplina deve molto al Diritto Canonico e alle<br />

varie “Decretales” papali, fra le quali ricordiamo quelle di Gregorio IX divise in<br />

5 parti, delle quali le più che ci riguardano sono la quarta che <strong>tra</strong>tta del<br />

matrimonio e dei suoi impedimenti, e la quinta, che <strong>tra</strong>tta della imputabilità,<br />

dei crimini e delle relative pene. Nell’evoluzione storica della <strong>medicina</strong><br />

medico-<strong>legale</strong> spicca soprattutto il nome di Paolo Zacchia (1584-1659),<br />

archia<strong>tra</strong> del Pontefice Innocenzo X e da questi nominato Protomedico degli<br />

Stati Ecclesiastici. A Roma fu il primo, nel campo del giure, che esaminò ed<br />

espose la particolare posizione del sordomuto nei confronti della legge e del<br />

<strong>diritto</strong> canonico pubblicando, nel 1661, un'opera dal titolo "Quaestiones<br />

Medico-<strong>legale</strong>s": <strong>La</strong> mancanza dell'udito, se congenita, rende l'intelletto più<br />

ottuso, impedendo che possa erudirsi.<br />

Tale opera è stata preceduta dagli studi altrettanto importanti dei tre illustri:<br />

Gian Filippo Ingrassia (1510-1580) at<strong>tra</strong>verso un'accurata ricerca<br />

sull'anatomia umana scoprì un ossicino all'interno dell'orecchio che egli stesso<br />

chiamò "staffa" o "deltoide" che permise una più idonea comprensione dello<br />

stimolo acustico. Fece delle accurate ricerche sulle vesciche seminali che<br />

fecero capire meglio il loro funzionamento. Fondò la <strong>medicina</strong> pubblica quella

<strong>legale</strong> e la polizia sanitaria. Grazia al suo intervento furono presi<br />

provvedimenti sulla sanità pubblica e sull'igiene di Palermo. Tra il 1575 e il<br />

1576 scoppiò in Sicilia un'epidemia di peste; il viceré Don Carlo convocò<br />

l'ormai vecchio ed ammalato Gian Filippo Ingrassia e gli diede la carica di<br />

deputato per il tempo della peste e di consultore sanitario. Egli fu molto<br />

generoso nel dare cura e soccorso agli ammalati. Scrisse un libro che intitolò<br />

"Informatione del Pestifero et Contagioso Morbo" che conteneva le sue<br />

riflessioni su questa esperienza. Questo libro, pur essendo inferiore ad altri<br />

suoi scritti rimane il suo capolavoro. Ingrassia si riteneva un uomo "servo"<br />

della patria e fu per questo che rifiutò lo stipendio che gli spettava ogni<br />

mese. Morì il 6 novembre 1580. In suo onore il paese di Regalbuto ha<br />

intitolato una delle vie principali la scuola elementare e la scuola media. A<br />

Catania a questo famoso personaggio e stato intestato l'Istituto di Anatomia.<br />

Fortunato Fedeli (1550-163) E' ritenuto, il fondatore della <strong>medicina</strong> <strong>legale</strong><br />

per avere compendiato in quattro libri, pubblicati nel 1602, ogni tipo di<br />

Relazione sui referti che i medici sono chiamati a presentare nelle cause e nei<br />

processi dove sia danno fisico a persone.<br />

Giovan Battista Codronchi (1524-1628) il cui testo più significativo è:<br />

Methodus testificandi (1597).<br />

<strong>La</strong> nascita della Medicina Legale <strong>come</strong> corpo dottrinale unitario è stata<br />

grandemente condizionata dalla promulgazione della Costitutio Criminalis<br />

Carolina da parte di Carlo V (1500-1558) nella Dieta di Ratisbona (1532).<br />

<strong>La</strong> necessità di disciplinare in modo organico l’istituto peritale nei processi<br />

penali diede vita ad una serie di studi che portarono ad una sistematizzazione<br />

della materia. Il volume dello Zacchia rimase il testo ufficiale della Medicina<br />

Legale per quasi duecento anni.

Fu nell’800, il secolo della Rivoluzione industriale, che questa scienza entrò<br />

definitivamente nella istituzione universitaria e nella prassi giudiziaria. Si<br />

accentuò inoltre la sua valenza clinica, oltre a quella classica tanatologica.<br />

Questo perchè la rivoluzione industriale portò ad un incremento notevole<br />

degli infortuni connessi all’impiego delle macchine e ai nuovo ritmi e metodi<br />

di produzione, dando così, impulso allo sviluppo della Medicina Previdenziale,<br />

della Medicina Infortunistica, della Medicina Assicurativa, della Medicina del<br />

<strong>La</strong>voro.<br />

Nell’ambito della disciplina si delinearono diversi filoni di ricerche e<br />

applicazioni, il cui sviluppo fu condizionato dall’evoluzione del pensiero<br />

giuridico, dalla riforma dei codici, dal continuo progresso scientifico in campo<br />

medico e tecnologico. Alla fine dell’800 veniva promulgato il Codice<br />

Zanardelli (1890) con il quale l’istituto peritale e la Medicina Legale<br />

en<strong>tra</strong>rono ufficialmente nelle aule di giustizia.<br />

Nello stesso periodo venivano pubblicati gli studi di Cesare Lombroso (1835-<br />

1908) il quale si occupò di antropologia criminale, disciplina di cui egli stesso<br />

fu inventore e secondo la quale i <strong>tra</strong>tti della personalità criminale sono<br />

determinati da tare e anomalie somatiche. Lombroso fu uno dei principali<br />

rappresentanti del positivismo italiano, e le sue tesi ebbero larga risonanza<br />

negli ambienti giuridici e criminologici europei e sudamericani. Nonostante i<br />

suoi gravi limiti, riassumibili nell’interpretazione aprioristicamente<br />

patologistica e organicistica della condotta criminale, l’opera lombrosiana<br />

ebbe il merito di sostituire al <strong>tra</strong>dizionale studio as<strong>tra</strong>tto del delitto lo studio<br />

concreto del delinquente, aprendo la s<strong>tra</strong>da alle più moderne e articolate<br />

formulazioni della psicologia criminale, che in Italia ebbe i suoi rappresentanti<br />

principali in Sante De Sanctis e Agostino Gemelli.<br />

Nel 1876 ad Aversa venne fondato il primo manicomio giudiziario. Nei primi<br />

anni del ‘900, l’Ottolenghi, grande cultore di antropologia criminale, fondò il

primo istituto di Medicina Legale dell’Università di Roma. Istituì inoltre la<br />

Scuola Superiore di Polizia Scientifica che contribuì allo sviluppo<br />

dell’antropologia criminale, orientando gli interessi degli studiosi sull’autore<br />

del reato e sulla sua pericolosità.<br />

Con la Scuola Positiva per la prima volta si iniziò a parlare di misure di difesa<br />

sociale, di pericolosità sociale, di pena finalizzata al recupero del delinquente,<br />

di personalizzazione della sanzione penale, ecc.<br />

In epoca moderna, la Medicina Legale ha avuto un notevole sviluppo in tutti i<br />

settori che la costituiscono e fra essi:<br />

-l’Etica medica e la Bioetica;<br />

-l’Infortunistica e la Traumatologia forense;<br />

-la Tossicologia forense;<br />

-la Balistica forense;<br />

-la Radiologia forense;<br />

-la Medicina previdenziale e la Pensionistica ordinaria e privilegiata;<br />

-la Criminologia clinica;<br />

-la Psichiatria forense;<br />

-la Medicina delle Assicurazioni Private;<br />

-la Tanatologia;<br />

-l’Identificazione personale;<br />

-la Responsabilità professionale;<br />

-la Valutazione del danno alla persona in R.C. ecc.<br />

Peraltro, appaiono sempre più importanti e articolate nel quadro dell’attività<br />

del S.S.N. le prestazioni medico-legali svolte dalle varie Aziende sanitarie<br />

locali.<br />

Lo specialista in Medicina Legale può trovare oggi proficua collocazione in<br />

diversi ambiti lavorativi:

S.S.N. : nei settori o servizi di Medicina Legale delle varie Aziende sanitarie.<br />

Nell’area specifica sono <strong>tra</strong>ttate le diverse problematiche concernenti la<br />

gestione e il coordinamento delle attività di accertamento della validità dei<br />

cittadini residenti nel territorio di competenza, ai fini del rilascio delle varie<br />

certificazioni richieste, della valutazione della idoneità generica e specifica al<br />

lavoro, e dello stato di incapacità temporanea al lavoro, dello stato di<br />

permanente incapacità al lavoro proficuo, della condizione di handicap, ecc.<br />

nonché quelle concernenti la gestione delle attività della polizia mortuaria, la<br />

partecipazione alle Commissioni per l’accertamento degli stati di invalidità<br />

civile, ai Collegi per l’accertamento della morte, ecc.<br />

• Istituti previdenziali:<br />

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);<br />

INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul<br />

lavoro);<br />

• Servizi di Medicina Legale delle Forze armate;<br />

• Servizi di Medicina Legale delle FF.SS.;<br />

• Attività medico-legali <strong>come</strong> medici fiduciari delle diverse Compagnie di<br />

Assicurazione;<br />

• Istituti di Patronato (Enti pubblici di assistenza dei lavoratori);<br />

• Ufficio medico-<strong>legale</strong> presso il Ministero della Sanità;<br />

• Istituti Universitari di <strong>medicina</strong> Legale;<br />

• Attività libero-professionale.<br />

Al medico <strong>legale</strong> possono essere chieste relazioni peritali o di consulenza<br />

tecnica con valutazione del danno alla persona in Responsabilità penale (es.:<br />

lesione personale, omicidio; imputabilità ecc.), in Responsabilità civile (es.:<br />

danni alla persona conseguenti a lesioni patite a causa di incidenti s<strong>tra</strong>dali,

ecc.), in ambito infortunistico INAIL, in ambito previdenziale (assegno<br />

ordinario di invalidità o pensione di inabilità INPS), o di sicurezza sociale<br />

(certificazioni per il riconoscimento della invalidità civile, della condizione di<br />

handicap, ecc.), o in materia di controversie di lavoro o assicurative private<br />

(ad es. consulenze medico-assicurative, arbi<strong>tra</strong>ti), ecc.<br />

Le regole alle quali attenersi nella prestazione medico-<strong>legale</strong>, quale che sia<br />

l’ambito in cui questa venga effettuata, sono due:<br />

1) il rigorismo obiettivo del metodo;<br />

2) la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce.<br />

Il rigorismo obiettivo del metodo.<br />

Il principio di obiettività impone a ciascuno di essere rigorosamente aderente<br />

alla realtà dei dati clinici o tanatologici o di laboratorio o strumenti rilevati.<br />

<strong>La</strong> valutazione dei dati e la formulazione dei giudizi definitivi dovranno<br />

fondarsi su motivazioni logiche e plausibili, che tengano conto dei reperti,<br />

segni e dati obiettivi riscon<strong>tra</strong>ti, della documentazione medica a disposizione<br />

e delle più accreditate conoscenze scientifiche, concernenti il caso <strong>tra</strong>ttato.<br />

Il metodo medico-<strong>legale</strong> si differenzia nettamente da quello proprio delle altre<br />

branche della <strong>medicina</strong> per essere condizionato dall’istituto della prova.<br />

Non è consentito <strong>tra</strong>sformare il dubbio in certezza e viceversa porre in<br />

dubbio, senza che ve ne sia fondamento, ciò che costituisce un dato di<br />

certezza.

<strong>La</strong> dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si<br />

riferisce.<br />

Il medico <strong>legale</strong> dovrà improntare ed orientare la sua indagine soprattutto<br />

tenendo conto delle norme giuridiche di volta in volta interessate dallo<br />

specifico caso in discussione.

Rapporto di causalità<br />

II capitolo<br />

Il primo e più importante dei problemi che il medico <strong>legale</strong> si trova ad<br />

affrontare nella sua attività è la valutazione del rapporto da causalità. Molto<br />

spesso gli viene chiesto di stabilire se un dato evento biologico (la morte, una<br />

lesione, una data malattia ecc.) sia stato causato da un fatto o da una<br />

condotta umana (attiva od omissiva), così da poter essere addebitato<br />

all’autore della condotta stessa. Nella pratica è facile osservare che quel dato<br />

evento non è mai il prodotto esclusivo di un solo fattore causale, ma di una<br />

pluralità di fattori (concause), di diverso significato e di cui peraltro solo<br />

alcuni hanno valore oltre che medico anche giuridico. Al medico, in quanto<br />

tale, spetta il compito di chiarire nel dettaglio il meccanismo patogenetico con<br />

cui si producono determinati eventi di danno alla persona (lesione, malattia,<br />

invalidità, morte), confrontando il diverso peso specifico dei vari antecedenti<br />

causali, volta per volta in discussione, di rilevanza medica e giuridica. Il<br />

rapporto di causalità deve essere concepito “<strong>come</strong> una catena in cui ciascun<br />

anello <strong>tra</strong>smette a quello che segue un impulso verso un fine determinato,<br />

impulso che a sua volta ha ricevuto dall’anello precedente..” (Diez). Gli eventi<br />

più importati di questa catena sono in generale l’ultimo, che costituisce<br />

l’evento finale di danno, ed il primo, che rappresenta l’evento lesivo iniziale.<br />

<strong>La</strong> valutazione corretta del rapporto di causalità consente di identificare<br />

dell’evento dannoso considerato la causa unica oppure, più di frequente, lo si<br />

ripete, i molteplici concausali e in tal caso occorrerà specificare, secondo un<br />

criterio comparativo, il diverso peso specifico che ciascuno di essi ha avuto<br />

nel determinismo dell’evento considerato (lesione iniziale, esito invalidante<br />

finale, exitus).

Causa in senso letterale è ciò che modifica, e più precisamente, può essere<br />

definita <strong>come</strong> quell’antecedente di interesse e valore medico e giuridico da<br />

cui dipende invariabilmente e necessariamente l’avverarsi della condizione<br />

maggiorativi dello stato anteriore, anch’essa di rilevanza medica e giuridica.<br />

<strong>La</strong> differenza <strong>tra</strong> la causa e la concausa sta nel fatto che pur <strong>tra</strong>ttandosi in<br />

en<strong>tra</strong>mbi i casi di antecedenti necessari, solo la causa è da sé sola sufficiente<br />

alla produzione dell’evento.<br />

Si comprende che nella pratica forense il compito più importante che il<br />

giudice si trova ad affrontare, oltre a quello di stabilire il quantum di danno<br />

sofferto da una certa persona, è in via preliminare proprio quello di verificare<br />

se effettivamente quel danno derivi causalmente o concausalmente dalla<br />

condotta del colpevole o dal fatto illecito considerato; talora, se il soggetto<br />

stesso, al quale si imputa di averlo provocato, possa effettivamente esserne<br />

giudicato responsabile, ecc.<br />

È proprio su questo che vertono le questioni più decisive al fine del giudizio<br />

conclusivo. Ove si dimostri che l’imputato e la condotta che ha posto in<br />

essere sono es<strong>tra</strong>nei al fatto, il soggetto in questione non sarà chiamato a<br />

risponderne in sede penale o civile. Talora questa es<strong>tra</strong>neità verrà accertata e<br />

confermata a livello psichico, vale a dire <strong>come</strong> assenza psichica dell’autore al<br />

momento del fatto, assumendo in merito importanza decisiva la<br />

dimos<strong>tra</strong>zione della sua eventuale incapacità di intendere o di volere al<br />

momento del fatto o dell’assenza di dolo o di colpa nella produzione<br />

dell’evento dannoso considerato. Dunque, nella attribuzione della<br />

responsabilità, il Magis<strong>tra</strong>to pone attenzione non soltanto alla causazione,<br />

ovvero alla produzione materiale o fisica o biologica o anatomo-patologica del<br />

danno in esame ma anche ai cosiddetti fattori psichici. Perciò egli rivolgerà l<br />

suo interesse non solo al danno biologico subito dalla vittima, ma anche alla<br />

personalità e alla effettiva consapevolezza del soggetto che ha posto in

essere la condotta lesiva e cagionato i relativi esiti, valutandone in particolare<br />

l’imputabilità e la colpevolezza. Si comprende in definitiva che la valutazione<br />

del nesso causale, in quanto ricerca che mira alla identificazione di cause<br />

imputabili all’uomo, è sempre fondata sull’analisi di un duplice ordine di<br />

rapporto:<br />

-Rapporto di causalità giuridico-materiale o anatomo-patologica. Si<br />

<strong>tra</strong>tta di studiare il rapporto fisico od oggettivo esistente fra una certa<br />

condotta illecita, o, più in generale, fra un dato antecedente, di rilevanza<br />

medica e giuridica, e un determinato evento dannoso, pur esso di rilevanza<br />

medica e giuridica ad un tempo.<br />

-Rapporto di causalità psichica. Si intende il rapporto psicologico<br />

soggettivo che intercorre <strong>tra</strong> la personalità del soggetto, autore della specifica<br />

condotta considerata, e l’insorgenza dell’evento dannoso in esame.<br />

Solo dopo che si è dimos<strong>tra</strong>ta l’effettiva sussistenza di en<strong>tra</strong>mbi (rapporto<br />

causalità materiale e rapporto causalità psichica), il giudice potrà valutare il<br />

modo corretto e completo il caso in esame ed emettere la sua sentenza. Si<br />

capisce dunque che nel giudizio conclusivo sulla responsabilità, il Magis<strong>tra</strong>to<br />

dovrà tenere nella debita considerazione se <strong>tra</strong>ttasi di reato doloso o colposo,<br />

se e quanto al determinarsi del fatto obiettivato abbiano concorso il dolo o la<br />

colpa dello stesso danneggiato o di terzi; l’eventuale colpa dei sanitari<br />

intervenuti successivamente al fatto lesivo, ecc.<br />

Concause preesistenti<br />

L’art. 41 del c.p. recita testualmente: “Il concorso di cause preesistenti o<br />

simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione<br />

del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e

l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando<br />

sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione<br />

od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si<br />

applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano<br />

anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel<br />

fatto illecito altrui”.<br />

Dal <strong>punto</strong> di vista medico-<strong>legale</strong> per causa si intende ciò che modifica, cioè<br />

più precisamente l’antecedente, di rilevanza medica e giuridica ad un tempo,<br />

necessario da sé solo sufficiente e quindi adeguato e determinante alla<br />

produzione dell’evento dannoso, previsto dalla legge <strong>come</strong> reato.<br />

Per concausa si intende invece uno degli antecedenti causali, pur esso di<br />

rilevanza sia medica che giuridica, che concorre con gli altri alla produzione<br />

dell’evento finale di danno sicché senza di esso l’evento dannoso non si<br />

sarebbe verificato, nonostante l’attualità degli altri fattori produttivi. In questo<br />

senso la concausa, anche se necessaria, non è da sé sola sufficiente e<br />

determinante a produrre l’evento dannoso in questione.<br />

Compito specifico del medico <strong>legale</strong> è proprio quello di stabilire con la<br />

massima accuratezza e seguendo criteri scientificamente corretti, il peso<br />

specifico che quel determinato antecedente assume nei riguardi della<br />

produzione dell’evento finale di danno. Da ciò la necessità del confronto, fra<br />

quello stesso antecedente ed altri, che pure si dimostri abbiano avuto un<br />

certo ruolo nel determinismo dell’evento considerato. L’art. 41 c.p. dispone<br />

espressamente che il rapporto di causalità non è escluso, ove alla produzione<br />

dell’evento dannoso o pericoloso abbiano contribuito oltre all’antecedente<br />

giuridicamente rilevante considerato anche altre eventuali concause<br />

preesistenti, simultanee o sopravvenute, pure se indipendenti dall’azione od<br />

omissione del colpevole.

Le concause preesistenti di lesione possono essere distinte in:<br />

- concause preesistenti anatomiche;<br />

- concause preesistenti fisiologiche;<br />

- concause preesistenti patologiche.<br />

Concause simultanee<br />

In genere si porta l’esempio di una ferita inferta con uno strumento<br />

contaminato, <strong>come</strong> la lama sporca di un pugnale, per cui oltre alla ferita da<br />

taglio, il colpevole risponderà anche del quadro infettivo causato dagli agenti<br />

microbici introdotti nell’organismo dalla lama e dei suoi esiti eventuali.<br />

Concause sopravvenute<br />

Si può pensare ad esempio ad una persona ferita in modo non grave che<br />

muore per una successiva complicanza settica della ferita stessa, per un<br />

inadeguato <strong>tra</strong>ttamento dei medici o per una scarsa cura da parte dello<br />

stesso ferito, ecc.<br />

Il feritore sarà comunque chiamato a rispondere della morte, sia pure a titolo<br />

diverso da quello di omicidio doloso (si potrà parlare di omicidio<br />

preterintenzionale e po<strong>tra</strong>nno essere concesse le attenuanti del caso,

valendosi il Giudice del proprio potere discrezionale nell’applicazione della<br />

pena).<br />

Criteri da seguire nella valutazione del rapporto causale<br />

Effettuato il raffronto <strong>tra</strong> ciò che quella persona era prima di un certo fatto e<br />

ciò che è al momento dell’esame clinico e medico-<strong>legale</strong>, si dovrà stabilire<br />

quale o quali delle modificazioni eventualmente obiettivate siano da riferire<br />

causalmente o concausalmente all’antecedente o agli antecedenti,<br />

giuridicamente rilevanti, considerati. Si preciseranno quindi la natura e l’entità<br />

del danno funzionale, tenuto conto dello specifico rapporto giuridico cui il<br />

fatto si riferisce. I vari criteri di ricerca del rapporto causale tendono alla<br />

conoscenza dei meccanismi etio-patogenetici del danno considerato. Nessuno<br />

di essi è però da sé solo sufficiente a giustificare, provare o convalidare il<br />

nesso causale. Solo la concordanza dei dati che emergono dall’analisi dei vari<br />

criteri, insieme considerati, può condurre ad un giudizio effettivamente<br />

motivato in materia di ammissione o esclusione del nesso causale. I criteri di<br />

cui <strong>tra</strong>ttasi sono:<br />

-criterio cronologico;<br />

-criterio qualitativo;<br />

-criterio quantitativo;<br />

-criterio modale;<br />

-criterio topografico;<br />

-criterio della continuità fenomenologica;<br />

-criterio di esclusione.

III capitolo<br />

Diagnosi di morte e denuncia delle cause ella morte<br />

<strong>La</strong> morte può essere definita in negativo <strong>come</strong> la privazione di tutte le<br />

proprietà biologiche dell’essere vivente. Ha inizio con la cessazione<br />

irreversibile delle tre funzioni:<br />

cardiocircolatoria (morte clinica);<br />

respiratoria (morte reale);<br />

nervosa (morte <strong>legale</strong>).<br />

Prosegue con le <strong>tra</strong>sformazioni e il degrado del cadavere e termina con la<br />

distruzione completa, ovvero con la dissoluzione di ogni cellula<br />

dell’organismo. Durante la morte la persona diventa cadavere e perde la sua<br />

capacità giuridica. Da qualsiasi <strong>punto</strong> la si studi la morte rappresenta un<br />

evento unitario e dal significato in equivoco; quel giudizio dovrà essere quindi<br />

il risultato di una diagnosi certa e non di una prognosi. Il momento cen<strong>tra</strong>le e<br />

più importante ai fini della diagnosi è costituito dal rilievo della cessazione<br />

globale e definitiva, perciò irreversibile ed inemendabile, di tutte le funzioni<br />

dell’encefalo (legge n. 578 29 dicembre 1993: Norme per l’accertamento e la<br />

certificazione di morte, GU n. 5 dell’8 gennaio 1994).<br />

Diagnosi di morte<br />

Quando si hanno segni certo della cessazione delle funzioni non solo della<br />

corteccia cerebrale e degli emisferi, ma anche del tronco e quindi di tutto il<br />

cervello, la prosecuzione della vita vegetativa risulterà impossibile. Solo allora<br />

il paziente si giudicherà clinicamente morto. Essendo la morte un fenomeno<br />

unitario, è errato parlare distintamente di una morte cardiaca o respiratoria o

di una morte cerebrale. È più corretto parlare di criteri cardiologici, respiratori<br />

o neurologici per l’accertamento del decesso. <strong>La</strong> legge 578/93 afferma all’art.<br />

2 che anche la morte per arresto cardiaco s’intende avvenuta quando la<br />

respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da<br />

comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.<br />

Collegio medico per l’accertamento della morte<br />

È nominato dalla Direzione Sanitaria ed è composto da un medico <strong>legale</strong> o, in<br />

mancanza, da un medico della direzione sanitaria o da un anatomo-patologo,<br />

da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neuro-<br />

fisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperto<br />

in elettroencefalografia.<br />

Periodo di osservazione<br />

<strong>La</strong> durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere<br />

non inferiore a:<br />

- sei ore per adulti e bambini in età superiore ai cinque anni;<br />

- dodici ore per i bambini di età compresa <strong>tra</strong> uno e cinque anni;<br />

- ventiquattro ore nei bambini in età inferiore ad un anno.<br />

Qualora l’accertamento della morte venga effettuato senza l’ausilio di<br />

strumentazione adeguata e al di fuori delle strutture ospedaliere, al fine di<br />

scongiurare il pericolo di inumare persone in stato di morte apparente, il<br />

Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede che

venga rispettato un più lungo periodo di osservazione, esteso sino alla<br />

comparsa di fenomeni tanatologici certi. Si dispone che nessun cadavere<br />

venga chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia o a <strong>tra</strong>ttamenti conservativi,<br />

a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato, cremato,<br />

imbalsamato, ecc. prima che siano <strong>tra</strong>scorse 24 ore dal momento del decesso<br />

o 48 ore nei casi di morte improvvisa o nel sospetto di morte apparente. Si fa<br />

eccezione per i casi di decapitazione o maciullamento o per quelli nei quali il<br />

medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di<br />

elettrocardiografo, la cui regis<strong>tra</strong>zione deve avere una durata non inferiore a<br />

20 minuti primi. Ove la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive o<br />

diffusive, comprese in un apposito elenco pubblicato dal Ministero della<br />

Sanità oppure nei casi in cui il cadavere presenti già segni di iniziata<br />

putrefazione, oppure quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta<br />

del coordinatore sanitario dell’A.s.s.l., il Sindaco può ridurre la durata<br />

dell’osservazione a meno di 24 ore. Durante tale periodo, il corpo deve essere<br />

posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.<br />

Visita del medico necroscopo<br />

Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce che la visita del medico<br />

necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso<br />

salvo i casi particolari che sono previsti dall’art. 8, vale a dire i casi di<br />

decapitazione, di maciullamento, ecc. nonché quelli sottoposti ad<br />

accertamento precoce della morte, e non dopo le trenta ore.<br />

L’accertamento della morte eseguito dall’apposito Collegio medico secondo le<br />

modalità prima indicate esclude ogni ulteriore accertamento da parte del<br />

medico necroscopo e l’obbligo della certificazione della morte, compete al

componente medico-<strong>legale</strong> o in mancanza a chi è stato designato a<br />

sostituirlo.<br />

Certificato di morte e sepoltura del cadavere<br />

Occorre distinguere il certificato di constatazione del decesso dalla denuncia<br />

delle cause di morte.<br />

Il primo può essere chiesto a qualsiasi medico che abbia prestato assistenza<br />

al morente oppure che sia intervenuto a decesso appena verificatosi. Si <strong>tra</strong>tta<br />

di una attestazione scritta nella quale il medico dà atto dell’avvenuto decesso<br />

e, ove siano riconoscibili, attesta quali siano le cause immediate del suo<br />

verificarsi, le eventuali terapie praticate, ecc.<br />

<strong>La</strong> denuncia delle cause di morte, sarà obbligatoria solo per chi realmente<br />

conosce la concatenazione causale degli eventi che hanno condotto all’exitus<br />

il paziente. Tale obbligo vale in genere per il medico curante oppure per il<br />

medico necroscopo. Se l’esame esterno del cadavere pone in evidenza segni<br />

certi o sospetti di morte violenta, il medico avrà anche l’obbligo di stilare il<br />

referto e di mettere quindi la salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria. È<br />

indispensabile che si sappia fare una corretta diagnosi differenziale <strong>tra</strong> morte<br />

naturale e morte violenta e che si sappia indicare l’epoca a cui risale l’exitus.<br />

Va infine segnalato che il medico può trovarsi di fronte a parti di cadavere<br />

oppure a resti mortali o ad ossa umane. Chi ne fa la scoperta deve<br />

informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione<br />

all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all’azienda u.s.l.<br />

incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i

isultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità<br />

Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.<br />

Ad eccezione dell’ipotesi precedenti concernenti il rinvenimento di resti<br />

mortali, l’unica certificazione che abbia valore giuridico ai fini del rilascio<br />

dell’autorizzazione alla sepoltura da parte dell’Ufficiale di Stato civile, è il<br />

certificato di visita necroscopica ovvero la denuncia delle cause di morte. Solo<br />

quando queste risulteranno accertate, il cadavere potrà essere sepolto. Tale<br />

accertamento, che escluda il sospetto di morte violenta, è altresì necessario e<br />

pregiudiziale perché il corpo possa essere cremato, ferma restando in tal caso<br />

la necessità di una specifica disposizione espressa in vita dal defunto e<br />

dell’autorizzazione del Sindaco.<br />

Denuncia sanitaria delle cause di morte<br />

È una denuncia obbligatoria diretta al Sindaco del comune di residenza da<br />

inviare entro le 24 ore dall’accertamento del decesso. Con essa il medico<br />

precisa quali siano state le cause iniziali, intermedie e tardive che a suo<br />

giudizio hanno condotto a morte il proprio assistito. L’obbligo della denuncia<br />

della causa di morte vale anche per i medici che siano stati incaricati di<br />

eseguire autopsia giudiziaria oppure di effettuare un riscontro diagnostico,<br />

disposto dall’Autorità sanitaria. <strong>La</strong> denuncia deve essere fatta entro le 24 ore<br />

dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte, stabilita dal<br />

Ministero della Salute, d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica. Al<br />

Comune pervengono sia le schede-denuncia delle cause di morte sia i<br />

certificati del medico necroscopo. Tali ultimi saranno allegati al registro di<br />

morte.

<strong>La</strong> scheda di denuncia ISTAT comprende due riquadri: uno per la morte<br />

dovuta a causa naturale e l’altro per la morte dovuta a causa violenta. Per<br />

quest’ultima il medico dovrà precisare se si <strong>tra</strong>tta di suicidio o di omicidio o di<br />

accidente o di infortunio sul lavoro. Dovrà quindi saper descrivere la lesione<br />

causale iniziale, le complicazioni sopravvenute, gli eventuali stati morbosi<br />

preesistenti, il mezzo, il modo, il luogo e l’epoca della lesione stessa, quindi<br />

l’intervallo di tempo eventuale intercorso fra il momento del fatto violento e<br />

l’epoca del decesso.<br />

Allorché sussista un dubbio fondato e motivato sulle cause cliniche della<br />

morte, il medico curante oppure il medico necroscopo dovrà chiedere alla<br />

competente Autorità Sanitaria di disporre il riscontro diagnostico.<br />

Il Procuratore della Repubblica cui perviene il referto accerta at<strong>tra</strong>verso un<br />

proprio Perito la causa della morte ordinando l’esame esterno del cadavere<br />

oppure l’autopsia secondo le modalità stabilite dal codice di procedura<br />

penale. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto<br />

nel luogo pubblico a ciò designato e, all’occorrenza, sia fotografato. Si<br />

eseguiranno le varie indagini occorrenti per la sua identificazione.<br />

<strong>La</strong> sepoltura in questi casi non può mai essere eseguita senza l’ordine del<br />

Procuratore della Repubblica.

IV capitolo<br />

Esame del cadavere. Sopralluogo giudiziario<br />

Il sopralluogo giudiziario rappresenta inevitabilmente il <strong>punto</strong> di partenza di<br />

fondamentale importanza ai fini della comprensione dell’evento doloso.<br />

Mentre l’esame sistematico del cadavere eseguito su disposizione dell’Autorità<br />

sanitaria, prende il nome di riscontro diagnostico, l’autopsia è ordinata dal<br />

Magis<strong>tra</strong>to, quando è ritenuta necessaria per l’identificazione del cadavere o<br />

per stabilire la causa, i mezzi, l’epoca e le modalità della morte ai fini del<br />

giudizio di responsabilità.<br />

L’autopsia è considerata un accertamento tecnico non ripetibile. Quindi risulta<br />

fondamentale l’attività del Pubblio Ministero e del suo consulente che dovrà<br />

saper orientare sull’opportunità di promuovere “incidente probatorio”.<br />

L'incidente probatorio è un istituto del <strong>diritto</strong> processuale penale con il quale<br />

il pubblico ministero e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione<br />

anticipata dei mezzi prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Anche se è<br />

prescritto durante la fase delle indagini preliminari non ne è escluso il suo<br />

ricorso nell'udienza preliminare - in questo caso competente è il gip che<br />

procede - e nella fase predibattimentale. I presupposti che lo giustificano non<br />

sono da ricercare soltanto nell'irripetibilità del mezzo prova da assumere ben<br />

potendo anche consistere in una mera ragione di opportunità (<strong>come</strong> accade<br />

nel caso di una perizia che se disposta nella fase dibattimentale per la sua<br />

complessità determinerebbe una sospensione del processo per oltre 60<br />

giorni). Tale richiesta viene avanzata quando la prova riguardi una persona,<br />

una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile

oppure, quando, se la perizia fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe<br />

determinare una sospensione superiore a 60 giorni.<br />

I metodi e le tecniche per stabilire sesso, età razza, statura, e per analizzare<br />

<strong>tra</strong>umi sono utili all’antropologo per capire le differenze verticali e orizzontali<br />

(nel tempo e nello spazio) delle popolazioni mondiali.<br />

Quando gli stessi metodi vengono applicati a resti moderni di soggetti<br />

sconosciuti, con lo scopo di identificare e stabilire una modalità di morte,<br />

allora siamo nell’ambito forense.<br />

Spesso si tende a confondere il medico <strong>legale</strong> con l’antropologo forense.<br />

Esistono delle differenze di percorso formativo e di campo d’indagine, anche<br />

se la stretta collaborazione delle due discipline si rende necessaria per<br />

ottenere una completezza di risultati.<br />

L’antropologo forense è un esperto delle ossa, dello scheletro.<br />

Il patologo forense è un medico che effettua autopsie con lo scopo di stabilire<br />

una causa di morte, classificata in diversi modi <strong>come</strong> causa naturale,<br />

accidentale, suicida, omicida, ecc.<br />

Mentre l’antropologo forense focalizza sull’osso, il patologo forense focalizza<br />

l’attenzione sui tessuti molli.<br />

Questo spiega perché si possa incorrere in errori valutativi, quando una<br />

disciplina cerchi di prevaricare l’al<strong>tra</strong>: il medico <strong>legale</strong> non può improvvisarsi<br />

antropologo e l’antropologo non può sopperire al medico <strong>legale</strong>.<br />

Il medico <strong>legale</strong>, l’antropologo e l’odontologo, ad esempio, una volta<br />

effettuati i prelievi sul luogo, necessitano di analisi più approfondite, che<br />

vanno dall’esame autoptico ad una serie di analisi di laboratorio,<br />

generalmente finalizzate a ricostruire un profilo biologico, un’identità<br />

personale quando possibile, una causa di morte ed un’epoca della morte.

I risultati che ne derivano vengono poi <strong>tra</strong>mutati in consulenze tecniche o<br />

perizie, che hanno lo scopo di <strong>tra</strong>durre al magis<strong>tra</strong>to il dato tecnico<br />

specialistico.<br />

Il Magis<strong>tra</strong>to, proprio per il ruolo che ricopre è, per antonomasia, il “peritus<br />

peritorum”.<br />

Poiché le sue competenze tecniche non gli consentono di portare avanti una<br />

specifica indagine sul quesito da egli stesso formulato, è tenuto a nominare,<br />

per tale compito, un esperto.<br />

Il sopralluogo giudiziario rappresenta inevitabilmente il <strong>punto</strong> di partenza di<br />

fondamentale importanza in un’inchiesta di polizia.<br />

E’ un momento di collaborazione <strong>tra</strong> magis<strong>tra</strong>tura, polizia giudiziaria e<br />

<strong>medicina</strong> <strong>legale</strong>.<br />

Il proposito dell’investigazione sulla scena del crimine è quello di stabilire<br />

cosa sia successo (ossia ricostruire la scena del crimine) e identificare la/e<br />

persona/e responsabili.<br />

Ciò è possibile documentando le condizioni del luogo di ritrovamento e<br />

riconoscendo tutte le evidenze fisiche.<br />

Un esperto non deve <strong>tra</strong>rre delle conclusioni affrettate basandosi solo su<br />

informazioni approssimative, ma deve prendere in considerazione una serie<br />

ipotesi di modalità di reato, non scartando quelle possibili: “qualsiasi<br />

elemento, <strong>come</strong> pure l’assenza di elementi, può costituire una prova”.<br />

Lo scopo dell’investigazione si estende anche alla considerazione degli episodi<br />

connessi al decesso (suicidio/ autodifesa) e alla documentazione di quegli<br />

elementi che supportano o confutano tali ipotesi.

Riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria<br />

L’indagine autoptica si effettua tutte le volte che il Magis<strong>tra</strong>to le richiede.<br />

Secondo la raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea n. R (99)3<br />

le autopsie dovrebbero essere effettuate in tutti i casi di morte non naturale,<br />

certa o sospetta, anche se sia <strong>tra</strong>scorso un certo tempo <strong>tra</strong> l’evento reputato<br />

responsabile sotto il profilo causale e il decesso. Essa va effettuata:<br />

-nei casi di omicidio certo o sospetto;<br />

-nei casi di suicidio;<br />

-nei casi di morte improvvisa;<br />

-nei casi di sospetta violenza dei diritti umani;<br />

-nei casi di morte iatrogena o in rapporto a “mal practice” professionale;<br />

-incidenti s<strong>tra</strong>dali;<br />

-infortuni sul lavoro;<br />

-malattie professionali;<br />

-incidenti domestici;<br />

-catastrofi naturali o tecnologiche;<br />

-morte in condizione di detenzione carceraria o in rapporto ad azioni di<br />

polizia;<br />

-cadaveri non identificati o resti scheletrici.<br />

Il riscontro diagnostico è disciplinato dall’art. 37 del Regolamento di Polizia<br />

mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285). Esso viene eseguito quando si<br />

<strong>tra</strong>tta di accertare le cause della morte nel caso di cadavere di persone<br />

decedute senza assistenza medica, <strong>tra</strong>sportati in un ospedale o in un obitorio<br />

o in un deposito di osservazione o nel caso di cadaveri di persone decedute in<br />

ospedali, Cliniche universitarie o negli Istituti di cura privati, tutte le volte che

lo dispongano i rispettivi direttori sanitari, primari o medici curanti per il<br />

controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.<br />

Esame esterno del cadavere<br />

Le principali finalità dell’indagine sono sostanzialmente le seguenti:<br />

-accertare l’identità del cadavere;<br />

-stabilire l’epoca della morte;<br />

-precisare la causa del decesso e quindi:<br />

• descrivere i segni esteriori di lesività ed i vari reperti <strong>tra</strong>umatologici<br />

senza modificare lo stato fisico del cadavere;<br />

• obiettivare eventuali reperti morbosi in atto all’epoca del decesso,<br />

ovvero consolidati (esiti di malattie pregresse).<br />

A parte i dati concernenti la statura, il peso, il sesso, l’età apparente, la forma<br />

del cranio, il colore dei capelli, il carattere dei peli, la presenza dei nei, di<br />

cicatrici, di deformazioni ossee, si prenderà nota delle eventuali lesioni,<br />

antiche o recenti, dei materiali es<strong>tra</strong>nei presenti sul corpo <strong>come</strong> <strong>tra</strong>cce di<br />

sangue e di altre macchie sospette, di capelli, di peli, ecc.<br />

Esame degli organi interni<br />

Le finalità dell’indagine in ambito medico-<strong>legale</strong> sono quelle di mettere in<br />

evidenza tutti i reperti anatomo-patologici (macro e microscopici) utili ai fini<br />

della identificazione personale, dell’accertamento dell’epoca della morte e

della causa mortis. <strong>La</strong> dissezione va sempre effettuata con sistematicità e<br />

dopo aver compreso il significato dei quesiti a cui occorre rispondere. Vanno<br />

evitate mutilazioni inutili e la salma va ricomposta in ogni caso in modo<br />

soddisfacente così da essere restituita alla pietà dei congiunti.<br />

Solitamente si procede aprendo dapprima la cavità cranica, poi quella<br />

toracica, quindi il collo, la cavità addominale, il bacino e gli arti. Occorre<br />

essere preparati in anticipo a raccogliere campioni dei vari liquidi corporei<br />

quali il sangue, l’urina, il contenuto gastrico ed intestinale, il liquido cerebro<br />

spinale, la bile, ecc. nonché frammenti di organi o tessuti.<br />

Prima che un organo venga tagliato o ripulito in acqua occorre farne una<br />

preliminare, accurata ispezione precisandone la forma, il volume, i diametri, il<br />

peso, il colorito, l’aspetto della superficie, degli involucri, la consistenza, ecc.<br />

Diagnosi differenziale fra lesioni vitali e post mortali<br />

A volte, nello studio medico-<strong>legale</strong> del cadavere e delle cause della morte ci si<br />

trova di fronte alla necessità di distinguere se determinate lesioni siano state<br />

prodotte in vita oppure se siano state prodotte dopo la morte. I segni che<br />

depongono per il carattere pre-mortale o vitale della lesione sono:<br />

-reazione flogistica a carico dei margini della ferita, con aspetti di diverso<br />

tipo, anche in base al tempo <strong>tra</strong>scorso dal momento di produzione della<br />

lesione, sino all’instaurarsi dei processi di granulazione e di cicatrizzazione;<br />

-infil<strong>tra</strong>zione leucocitaria in corrispondenza dei margini della ferita;<br />

-infil<strong>tra</strong>zione leucocitaria perivascolare;<br />

-infil<strong>tra</strong>zione emorragica.

Giudizio conclusivo sulla causa mortis<br />

A seconda delle cause che la provocano si parla distintamente di:<br />

• morte naturale: se il decesso rappresenta la naturale conclusione del<br />

processo di malattia;<br />

• morte improvvisa: quando il decesso si verifica in modo istantaneo o<br />

rapido, inatteso od inopinato rispetto alle condizioni cliniche preesistenti<br />

al decesso;<br />

• morte iatrogena: ci si riferisce in genere a quei decessi nella cui genesi<br />

assumono importanza fattori legati al <strong>tra</strong>ttamento medico o chirurgico<br />

instaurato, a reazioni dannose o tossiche o allergiche ai farmaci<br />

somminis<strong>tra</strong>ti ecc.;<br />

• morte violenta: se il decesso è causato dal comportamento violento di<br />

terzi oppure della persona su se stessa (omicidio, suicidio, accidente).<br />

Luogo della morte e indagini di sopralluogo<br />

Le indagini di sopralluogo sono tutte quelle che vengono effettuate sullo<br />

stesso luogo del ritrovamento del cadavere o dove si suppone sia stato<br />

commesso un delitto il medico incaricato di effettuarle deve rispettare tre<br />

regole fondamentali:<br />

<strong>1.</strong> analizzare la scena del delitto, rilevando analiticamente e con il<br />

massimo scrupolo i vari dati ambientali. Potrà essere di grande utilità il<br />

rilievo di eventuali impronte di piedi, di <strong>tra</strong>cce di veicoli o di sangue o di<br />

altri liquidi biologici <strong>come</strong> sperma, saliva, feci meconio, latte, ecc.<br />

oppure il rinvenimento di capelli, peli, ecc. o di oggetti di particolare

significato criminologico <strong>come</strong> armi da fuoco, da taglio, ecc. Si valuterà<br />

se sono presenti segni di colluttazione, quale sia l’ubicazione della<br />

vittima in rapporto al luogo ove si trova, quale l’atteggiamento dei vari<br />

segmenti corporei, lo stato delle vesti, segni di bavagli, di legature ecc.<br />

2. regis<strong>tra</strong>re i dati obiettivati mediante appunti, disegni, fotografie,<br />

schemi, ecc.<br />

3. non modificare la scena del delitto senza che siano state<br />

completamente effettuate le indagini preliminari necessarie. Completato<br />

il sopralluogo, il corpo potrà essere <strong>tra</strong>slato all’obitorio per l’esame<br />

settorio.

VI capitolo<br />

Epoca della morte e modificazioni tanatologiche del cadavere<br />

I segni della morte considerati in rapporto al tempo, possono distinguersi in:<br />

- immediati: cessazione definitiva delle funzioni respiratoria,<br />

cardiocircolatoria e nervosa;<br />

- consecutivi: raffreddamento, rigidità, ipostasi, disidratazione,<br />

acidificazione;<br />

- <strong>tra</strong>sformativi: sia distruttivi, sia conservativi: putrefazione,<br />

macerazione, mummificazione, saponificazione.<br />

Raffreddamento del cadavere<br />

Subito dopo il decesso, la temperatura del corpo diminuisce sino a<br />

raggiungere l’equilibrio con quella ambientale. Il decremento termico non<br />

segue però le comuni leggi fisiche, poiché, anche dopo la morte, si verificano<br />

processi biochimici capaci di produrre calore.<br />

Tali processi sono più intensi nelle fasi che seguono immediatamente l’exitus;<br />

poi si riducono gradualmente mano a mano che <strong>tra</strong>scorre più tempo dal<br />

momento della morte.<br />

Si possono distinguere:<br />

- fase di discesa lenta: durante le prime quattro ore. <strong>La</strong> temperatura<br />

decresce di circa mezzo grado l’ora;<br />

- fase di discesa rapida: durante le successive dieci ore. <strong>La</strong><br />

temperatura decresce di circa un grado l’ora;<br />

- fase di nuova discesa lenta: fra la quindicesima e la ventiquattresima<br />

ora dal momento del decesso. <strong>La</strong> temperatura scende dapprima di

tre quarti di grado per ora, sino a raggiungere la temperatura<br />

ambientale. A causa dell’evaporazione post-mortale, la temperatura<br />

del corpo si abbassa ulteriormente di circa mezzo grado – un grado<br />

rispetto a quella esterna;<br />

- fase dell’equilibrio termico: oltre la ventiquattresima ora.<br />

Rigidità cadaverica<br />

Il rigor mortis consiste nell’irrigidimento dei muscoli volontari e involontari,<br />

che si manifesta dopo una fase di iniziale flaccidità post-mortale. Diventano<br />

rigide dapprima le palpebre, circa due, tre ore dopo il decesso.<br />

Successivamente il rigor si estende ai muscoli mimici del volto, quindi al resto<br />

della muscolatura della testa e del collo, del tronco, dell’addome, degli arti<br />

inferiori e dei piedi.<br />

Generalmente il processo si completa in un intervallo di tempo compreso fra<br />

le otto e le dodici ore seguendo un ordine cranio-caudale.<br />

Raggiunge il massimo fra le trentasei e le quarantotto ore dopo la morte ed<br />

inizia a regredire man mano che l’autolisi distrugge le proteine muscolari.<br />

<strong>La</strong> rigidità cadaverica consiste essenzialmente in un processo post-mortale di<br />

gelificazione dell’actomiosina con conseguente re<strong>tra</strong>zione della fibra<br />

muscolare. Il muscolo rimane in stato di con<strong>tra</strong>ttura sino a che non iniziano i<br />

fenomeni putrefattivi e più precisamente la distruzione autolitica dei ponti<br />

gelificati di actomiosina.

Ipostasi<br />

Venuta meno l’energia presso ria prodotta dalle con<strong>tra</strong>zioni del cuore, il<br />

sangue si raccoglie nelle parti declivi, sotto la spinta della forza di gravità e<br />

della funzione vasale residua. Le ipostasi indicano la posizione assunta dal<br />

corpo dopo la morte e concorrono con altri dati a stabilire l’epoca del<br />

decesso. Le ipostasi indicano la posizione assunta dal corpo e concorrono con<br />

altri dati a stabilire l’epoca del decesso.<br />

Talora possono fornire utili indizi circa a stessa causa di morte.<br />

Quando il cadavere assume una posizione supina, le macchie ipostatiche sono<br />

situate alla nuca, sul dorso e sulla faccia posteriore degli arti, nella posizione<br />

prona, sono situate invece sulle ragioni anteriori o ven<strong>tra</strong>li; nel decupido<br />

laterale sono situate sull’emifianco di decupido, ad eccezione dei punti di<br />

appoggio. Si parla di ipostasi anti-gravitarie quando si formano in zone non<br />

declivi, per ostacolo al deflusso ematico verso le regioni declivi. Talora si<br />

costituiscono grazie alla cosiddetta pseudo circolazione post-mortale causata<br />

dalla rigidità dei muscoli, che può spingere il sangue nelle sedi a monte,<br />

oppure dall’aumento putrefattivi della pressione endoaddominale.<br />

In rapporto al tempo si distinguono diverse fasi. In linea generale quando<br />

ancora non si vedono ipostasi sul corpo, possiamo supporre che siano<br />

<strong>tra</strong>scorse meno di due ore dal momento della morte. Dalla seconda, terza ora<br />

in poi e sino alle dodici ore successive, le macchie aumentano d’intensità. Si è<br />

soliti distinguere:<br />

- fase di migrabilità assoluta o totale: movendo il cadavere, le<br />

ipostasi possono spostarsi completamente dalla prima sede e<br />

ricomparire nella nuova diventata declive. In questo caso si può<br />

pensare che siano passate 6-8 ore dal momento della morte;

- fase di migrabilità parziale: movendo il cadavere le macchie<br />

ancora si spostano, ma solo parzialmente. Perciò accanto alle<br />

ipostasi si producono nuove piccole macchie, mentre le prime si<br />

attenuano d’intensità pur senza scomparire. In questo caso<br />

possiamo pensare che siano <strong>tra</strong>scorse 8-12 ore dal momento del<br />

decesso;<br />

- fase di fissità relativa: può essere considerata estesa dalla<br />

dodicesima sino alla quarantottesima o settantaduesima ora circa.<br />

Le macchie possono ancora scomparire o spostarsi dalla posizione<br />

originaria, ma solo esercitando un’azione presso ria locale più o<br />

meno intensa;<br />

- fase di flessibilità assoluta: dopo le 48-72 ore dal momento della<br />

morte, la macchia ipostatica non è più spostabile. Ciò si verifica<br />

per la diffusione dei pigmenti ematici at<strong>tra</strong>verso le pareti vasali<br />

interessate dal fenomeno putrefattivi.<br />

Le ipostasi sono di colorito rosso-violaceo. Possono assumere in colorito rosso<br />

ciliegia nell’avvelenamento di ossido di carbonio; un colore rosso vivo<br />

nell’avvelenamento da cianuro, un colorito bruno caffè nelle morti causate da<br />

veleni metaemoglobolizzanti (vapori nitrosi, anilina, ecc.). Il colorito diventa<br />

verdastro nello stadio colorativi della fase putrefattiva per formazione di<br />

solfo-emoglobina. Hanno un colorito assai pallido e sono estremamente<br />

scarse nelle morti per shock emorragico.

Disidratazione<br />

Anche l’evaporazione ed il conseguente disseccamento post-mortale sono più<br />

o meno rapidi ed intensi a seconda dei vari fattori estrinseci (temperatura,<br />

ventilazione, umidità) ed intrinseci (costituzione, peso, condizioni del<br />

pannicolo adiposo sottocutaneo, sottigliezza della cute, ecc.).<br />

Una disidratazione cadaverica rapidissima quale può verificarsi in climi assai<br />

asciutti, caldi e ventilati può esitare in uno stato di mummificazione naturale.<br />

<strong>La</strong> disidratazione cadaverica assume aspetti particolarmente evidenti a livello<br />

oculare:<br />

Acidificazione<br />

- tela di Winslow (velo corneale) ovvero opacamento corneale;<br />

- macchie sclerali;<br />

- infossamento del bulbo e riduzione della tensione endoculare:<br />

segno di Louis.<br />

È dovuta sostanzialmente all’accumulo di acido lattico provocato dalla<br />

cessazione dei meccanismi ossido riduttivi a livello cellulare. L’accumulo di<br />

cataboliti acidi può essere studiato a livello di:<br />

-liquidi organici;<br />

-visceri interni;<br />

-umor acqueo e umor vitreo.<br />

I risultati non sono univoci e per tale motivo i dati che ne derivano non sono<br />

generalmente utilizzabili ai fini della valutazione dell’epoca della morte.

Putrefazione<br />

Man a mano che ci si allontana dal momento della morte, i vari tessuti del<br />

corpo vanno incontro ad un progressivo sfacelo per l’azione di microrganismi<br />

saprofiti (batteri aerobi e anaerobi), che vengono a sommare i loro effetti a<br />

quelli dei fermenti autolitici. L’andamento della putrefazione segue<br />

generalmente la regola dell’<strong>1.</strong>2.8 esposta a suo tempo da Camper: il grado di<br />

putrefazione di un cadavere esposto all’aria da una settimana (1),<br />

corrisponde a quello raggiunto in due settimane dall’annegato (2) e in otto<br />

settimane dal cadavere inumato (8).<br />

<strong>La</strong> mancanza d’aria, l’assenza di microrganismi, le temperature basse o molto<br />

elevate, l’atmosfera secca ed asciutta, o per converso l’emersione in acque<br />

fredde, oppure l’interramento tendono a rallentare notevolmente la<br />

degradazione del cadavere.<br />

Tra i fattori intrinseci più importanti che possono la maggiore rapidità del<br />

processo putrefattivi, a parte l’età, sono da annoverare soprattutto le cause<br />

infettive della morte e l’obesità.<br />

A seconda del tempo <strong>tra</strong>scorso rispetto al momento del decesso si<br />

distinguono:<br />

- periodo colorativo con<strong>tra</strong>ddistinto dalla cosiddetta macchia verde<br />

putrefattiva che compare verso il secondo o terzo giorno dopo la<br />

morte ad una temperatura ambientale di 20°C;<br />

- periodo gassoso inizia verso il terzo, quarto giorno, in inverno<br />

entro 15-20 giorni dal momento del decesso;<br />

- periodo colliquativo si rende ben manifesto in estate verso il 2°<br />

mese, in inverno solo dopo 4 mesi o più dalla morte. Il cadavere<br />

viene aggredito da parte di germi aerobi e anaerobi;

- periodo della scheletrizzazione si completa in genere dopo 3-5<br />

anni.<br />

È più precoce nei cadaveri interrati. Più tardivo nei cadaveri sepolti in<br />

cassa di zinco.<br />

Saponificazione Adipocera<br />

È un processo <strong>tra</strong>sformativo che si verifica nei cadaveri esposti ad elevata<br />

umidità ambientale e scarsa ventilazione o che restano per molto tempo in<br />

acqua.<br />

Si <strong>tra</strong>tta generalmente di soggetti morti per annegamento e rimasti in acqua<br />

oppure di cadaveri sommersi o di corpi inumati in terreno umido, <strong>come</strong><br />

avviene nel caso di superficialità della falda freatica.<br />

<strong>La</strong> saponificazione non è sempre preceduta da un certo grado di putrefazione<br />

del cadavere.<br />

Esternamente l’adipocera si presenta <strong>come</strong> una massa bianca, saponosa, di<br />

consistenza friabile oppure più o meno dura e compatta, untuosa, viscida, dal<br />

tipico odore di formaggio o rancido.<br />

Si forma una specie di corazza untuosa che sembra fatta di calce o di lardo<br />

che circonda tutto il corpo del cadavere.<br />

Essa quando si verifica è ben evidente già dopo sei mesi dalla morte.

Mummificazione<br />

Quando il processo putrefattivi si arresta negli stadi iniziali, essendo il<br />

cadavere posto in ambiente asciutto, assai caldo e ben ventilato, il corpo va<br />

incontro ad una rapida e massiva perdita di liquidi. È in queste condizioni che<br />

si verifica il fenomeno di mummificazione più frequente nel caso di soggetti<br />

magri. Il corpo assume un colorito bruno, pergamenaceo, a tipo cuoi vecchio,<br />

a differenza di quello lucente, tipico della codificazione: varietà di processo<br />

<strong>tra</strong>sformativo che può osservarsi fra il 1° e il 2° anno di inumazione nei<br />

cadaveri rimasti in casse metalliche ermeticamente chiuse, specie se di zinco.<br />

In condizioni favorevoli il processo può completarsi anche entro un anno dalla<br />

morte.<br />

Macerazione<br />

Per macerazione si intende il processo <strong>tra</strong>sformativo cui va incontro il feto in<br />

caso di morte in utero e di mancata o ritardata espulsione, dovuto<br />

prevalentemente ad azione di enzimi autolitici.<br />

Corificazione<br />

<strong>La</strong> codificazione è il processo <strong>tra</strong>sformativo dei cadaveri nelle casse di zinco.<br />

Avviene più lentamente nel tempo rispetto ai cadaveri inumati.<br />

<strong>La</strong> cute assume un caratteristico aspetto di “cuoio recente” e sul fondo della<br />

cassa è dato di osservare per molto tempo una certa quantità di liquame<br />

cadaverico.

Bibliografia<br />

Bazzi,T., De Vincentiis, G., <strong>La</strong> valutazione medico-<strong>legale</strong> e<br />

l'inquadramento clinico delle tossicomanie, Giuffrè, Milano 1960<br />

Bertolino, M., L'imputabilità ed il vizio di mente nel sistema penale<br />

italiano, Giuffrè, Milano 1990.<br />

Bruno, F., <strong>La</strong> pericolosità sociale psichiatrica, in F. Ferracuti (a cura<br />

di), Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria<br />

Forense, vol. XIII, Giuffrè, Milano 1990.<br />

Crespi, A., voce Imputabilità, in Enciclopedia del <strong>diritto</strong>, vol. XX,<br />

Giuffrè, Milano 1970.<br />

Macchiarelli L., Albarello P., Cave Bondi G., Di Luca N.M., Feola T.,<br />

Medicina Legale, Minerva Medica, Torino 2006<br />

Puccini C. - Istituzioni di Medicina Legale - Ed. Ambrosiana Milano<br />

Pazzini A., Storia della <strong>medicina</strong> vol. I-II, Società Editrice libraria,<br />

Milano 1947