GUIDA AI CORSI 2009 2010 - Accademia Belle Arti di Brera

GUIDA AI CORSI 2009 2010 - Accademia Belle Arti di Brera

GUIDA AI CORSI 2009 2010 - Accademia Belle Arti di Brera

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 1<br />

<strong>GUIDA</strong> <strong>AI</strong> <strong>CORSI</strong> <strong>2009</strong> <strong>2010</strong><br />

BRERA<br />

I NT ER N AZ I O NA L E<br />

ACCA D EM I A<br />

D<br />

I<br />

B E L LE<br />

B RER A<br />

A RT I<br />

D I<br />

M<br />

I L A N O<br />

Il presente volume è stato redatto sulla base d’informazioni fornite <strong>di</strong>rettamente dai docenti. Si fa presente che programmi,<br />

insegnamenti e docenti possono comunque subire delle variazioni.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 2<br />

Coor<strong>di</strong>namento e cura<br />

Francesca Follia<br />

Redazione e segreteria organizzativa<br />

Francesca Follia<br />

Ayesha Frati<br />

Traduzione<br />

Elisabetta Solca<br />

Progetto grafico e impaginazione<br />

Piero Orsi<br />

Centro Stampa e Progetti<br />

dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong><br />

Hanno collaborato:<br />

per le tabelle e per il progetto <strong>di</strong> copertina<br />

Greta Rosset e Gloria Peruchetti<br />

studentesse del corso <strong>di</strong> Graphic Design<br />

Scuola <strong>di</strong> Progettazione <strong>Arti</strong>stica per l’Impresa<br />

docente Piero Orsi<br />

per l’impaginazione<br />

Daniela Colagiovanni<br />

tecnico <strong>di</strong>dattico<br />

E<strong>di</strong>tore<br />

<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong><br />

Via <strong>Brera</strong>, Milano<br />

Chiuso in redazione il 29 gennaio <strong>2010</strong>.<br />

I materiali fotografici e testuali sono <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>,<br />

e<strong>di</strong>tore della presente pubblicazione.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 3<br />

INDICE<br />

Presentazione 5<br />

Organi <strong>di</strong> governo 6<br />

Dipartimenti - Nucleo <strong>di</strong> valutazione - Consulta studenti 7<br />

Cenni storici 8<br />

Raccolte storiche 10<br />

Historical background 11<br />

Bibliografia 13<br />

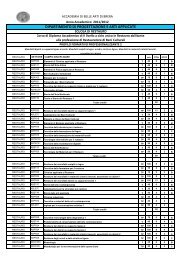

Offerta formativa 18<br />

Piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o: corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> primo livello 20<br />

Piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o: corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> secondo livello 40<br />

Programmi dei corsi 73<br />

Scuola libera del nudo e Scuola degli artefici 257<br />

Servizi - Iscrizioni - Informazioni 263<br />

In<strong>di</strong>ce analitico per <strong>di</strong>scipline 271<br />

In<strong>di</strong>ce analitico per docenti 277<br />

In<strong>di</strong>ce analitico Scuola libera del nudo e Scuola degli artefici 282

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 4

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 5<br />

Con questa e<strong>di</strong>zione della Guida dello studente inauguro<br />

il mio primo anno come Direttore <strong>di</strong> questa <strong>Accademia</strong><br />

che sono onorato <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere dopo aver insegnato<br />

per molti anni e aver collaborato alla vice<strong>di</strong>rezione con<br />

il mio predecessore.<br />

La Guida dello studente oltre a raccontare la storia della nostra <strong>Accademia</strong>,<br />

è uno strumento <strong>di</strong> orientamento sia per gli studenti della<br />

scuola secondaria sia per coloro che sono già iscritti ai corsi e<br />

possono così facilmente accedere a tutta l’offerta formativa. Insieme<br />

al Consiglio Accademico, ai Coor<strong>di</strong>natori, ai docenti<br />

e con il contributo dell’amministrazione siamo<br />

riusciti a portare avanti, prima con la sperimentazione<br />

e poi con l’approvazione ministeriale, un’offerta formativa<br />

innovativa con nuovi modelli <strong>di</strong>dattici.<br />

Da sempre la nostra <strong>Accademia</strong> ha un alto tasso <strong>di</strong><br />

internazionalizzazione, gli iscritti stranieri provengono<br />

da 49 paesi del mondo. Il progetto Erasmus, attivo<br />

ormai da numerosissimi anni, ha consentito lo<br />

scambio culturale con le più importanti istituzioni<br />

europee e internazionali a tutti i livelli, permettendo<br />

ai nostri studenti <strong>di</strong> farsi conoscere all’estero. L’<strong>Accademia</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, nel corso della sua storia, ha formato<br />

gran<strong>di</strong> artisti, l’obiettivo rimane sempre quello <strong>di</strong><br />

continuare nella formazione artistica <strong>di</strong> qualità rendendola<br />

sempre migliore e adeguandola alle nuove<br />

esigenze del mondo del lavoro, senza mai <strong>di</strong>menticare<br />

la tra<strong>di</strong>zione.<br />

Lo sviluppo dei bienni ci consente, oggi, <strong>di</strong> confrontarci<br />

con il sistema universitario a livello paritario.<br />

E’ <strong>di</strong> questi giorni la novità della trasformazione del corso <strong>di</strong> perfezionamento<br />

in Teoria e pratica della terapeutica artistica in<br />

Biennio <strong>di</strong> secondo livello. Siamo l’unica <strong>Accademia</strong> in Italia a rilasciare<br />

un <strong>di</strong>ploma accademico <strong>di</strong> secondo livello in Terapeutica<br />

artistica e a formare una figura professionale <strong>di</strong> <strong>Arti</strong>sta/terapista.<br />

Vogliamo continuare ad essere punto <strong>di</strong> riferimento della formazione<br />

artistica all’interno del territorio lombardo e italiano affinché<br />

continui il riconoscimento della produzione artistica dei<br />

nostri studenti, attestata dalla loro affermazione in tutto il mondo.<br />

Gastone Mariani

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 6<br />

6<br />

ORGANI DI GOVERNO<br />

PRESIDENTE<br />

Gabriele Mazzotta<br />

DIRETTORE<br />

Gastone Mariani<br />

DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br />

Anna Virno<br />

VICEDIRETTORE<br />

Ignazio Gadaleta<br />

VICEDIRETTORI AGGIUNTI<br />

Paola Salvi<br />

Dario Trento<br />

CONSULENTE DEL DIRETTORE<br />

Gabriele Giromella<br />

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE<br />

Presidente<br />

Gabriele Mazzotta<br />

Consiglieri<br />

Gastone Mariani<br />

Roberto Comotti<br />

Silvia De Rosa<br />

* In attesa <strong>di</strong> nomina<br />

Segretario<br />

Anna Virno<br />

REVISORI DEI CONTI<br />

Presidente<br />

Pietro Florid<strong>di</strong>a<br />

Componenti<br />

Elena Minnuichi<br />

Liana Serra<br />

CONSIGLIO ACCADEMICO<br />

Presidente<br />

Gastone Mariani<br />

Docenti<br />

Valerio Ambiveri<br />

Paola Ballesi<br />

Giuseppe Bonini<br />

Vito Bucciarelli<br />

Francesco Correggia<br />

Franco Marrocco<br />

Laura Panno<br />

Antonello Pelliccia<br />

Raffaella Pulejo<br />

Sandro Scarrocchia<br />

Studenti<br />

Fabio Bertozzi<br />

Erica Quida

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 7<br />

7<br />

DIPARTIMENTI - NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONSULTA STUDENTI<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

Preside<br />

Franco Marrocco<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Pittura<br />

Andrea B. Del Guercio<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Scultura<br />

Massimo Pellegrinetti<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Decorazione<br />

Giuseppe Sabatino<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Grafica<br />

Bernar<strong>di</strong>no Luino<br />

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE<br />

E ARTI APPLICATE<br />

Preside<br />

Paolo Rosa<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Scenografia<br />

Tiziana Campi<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Restauro<br />

Sandro Scarrocchia<br />

Direttore della Scuola<br />

<strong>di</strong> Progettazione <strong>Arti</strong>stica per l'Impresa<br />

Antonello Pelliccia<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Nuove Tecnologie dell'Arte<br />

Ezio Cuoghi<br />

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE<br />

E DIDATTICA DELL' ARTE<br />

Preside<br />

Flaminio Gualdoni<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Discipline<br />

della Valorizzazione dei Beni Culturali<br />

Mariella Perucca<br />

Direttore della Scuola <strong>di</strong> Comunicazione<br />

e Didattica dell'Arte<br />

Raffaella Pulejo<br />

NUCLEO DI VALUTAZIONE<br />

Presidente<br />

Paola Ballesi<br />

Membri<br />

Enrico Ingrilli<br />

Giuseppe Maraniello<br />

CONSULTA STUDENTI<br />

Presidente<br />

Dario Micci<br />

Componenti<br />

Fabio Bertozzi<br />

Silvia De Rosa<br />

Cristiano Belotti<br />

Erica Quida<br />

Agnese Romanò<br />

Segretario<br />

Erica Dellafortuna

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 8<br />

8<br />

<strong>Brera</strong> è un nome molto antico. Il termine braida, riferito<br />

a uno spiazzo erboso o una sterpaglia, contiene<br />

una ra<strong>di</strong>ce linguistica longobarda. Su questo<br />

prato, a cominciare dal 1229, i frati Umiliati costruiscono<br />

la chiesa <strong>di</strong> Santa Maria e il loro convento che viene a<br />

delimitare quel brolo naturale. Con la soppressione dell’or<strong>di</strong>ne,<br />

alla fine del Cinquecento, i Gesuiti occupano l’e<strong>di</strong>ficio<br />

e lo trasformano poi nell’imponente palazzo progettato da<br />

Francesco Maria Richini (1627-1658), imprimendo al complesso<br />

il carattere “educativo” che ancora oggi gli riconosciamo:<br />

collegio e scuola, orientati sul grande cortile porticato, a<br />

doppio or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> logge, cui viene annessa una biblioteca, un<br />

giar<strong>di</strong>no dei Semplici e una Specola.<br />

La storia del palazzo <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> è una storia per fasi che insieme si<br />

succedono e si sovrappongono, mo<strong>di</strong>ficandosi <strong>di</strong> segno, <strong>di</strong>stinto<br />

ma affine, e anche la storia complessa <strong>di</strong> nuclei che progressivamente<br />

si aggregano intorno a un unico centro, cioè a<br />

quella funzione originale, quin<strong>di</strong> nel tempo parzialmente si <strong>di</strong>vidono.<br />

Giusto dopo la soppressione della Compagnia <strong>di</strong> Gesù<br />

nel 1772, per la politica illuminata dell’imperatrice Maria Teresa,<br />

attorno all’asse concreto e simbolico della biblioteca, alla<br />

quale viene incorporata la cospicua libreria del conte Carlo<br />

Pertusati, il palazzo si converte in un e<strong>di</strong>ficio destinato alla<br />

pubblica educazione, sede delle principali istituzioni <strong>di</strong> cultura<br />

milanesi: oltre alle nuove scuole laiche (Ginnasio Inferiore e<br />

Superiore, Scuole Palatine), la Biblioteca Braidense, l’Osservatorio<br />

Astronomico e l’Orto Botanico, il Laboratorio <strong>di</strong> Chimica,<br />

la Società Patriottica <strong>di</strong> Agricoltura, cui si aggiunge per ultima<br />

l’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> (1776), in un’armonica fusione enciclope<strong>di</strong>ca<br />

<strong>di</strong> scienze, lettere ed arti. Con la costruzione del portale<br />

<strong>di</strong> entrata ad opera <strong>di</strong> Giuseppe Piermarini, primo<br />

professore <strong>di</strong> architettura, anche la facciata assume il suo<br />

aspetto caratteristico. L’arrivo dei Francesi e le riforme rivoluzionarie<br />

avviate a partire dal 1798 decidono <strong>di</strong> una nuova centralità<br />

per l’<strong>Accademia</strong>, in nome del “pubblico beneficio delle<br />

belle arti”, per opera del suo segretario, il pittore Giuseppe Bossi,<br />

singolare figura <strong>di</strong> intellettuale giacobino (1801-1807). E’<br />

da questo momento che l’istituto, oltre che delle consuete dotazioni<br />

<strong>di</strong>dattiche, viene corredato <strong>di</strong> una Galleria delle statue in<br />

gesso, <strong>di</strong> una Biblioteca specializzata per la formazione degli<br />

artisti, corredata anche <strong>di</strong> stampe e <strong>di</strong>segni, <strong>di</strong> un Archivio, <strong>di</strong><br />

un Gabinetto Numismatico e del Museo <strong>di</strong> Antichità lombarde<br />

(opere provenienti da scavi citta<strong>di</strong>ni o da monumenti milanesi<br />

danneggiati): materiali che in buona parte - tranne questi ultimi<br />

- risultano ancora presenti nelle raccolte dell’<strong>Accademia</strong>.<br />

CENNI STORICI<br />

Ma soprattutto è in questo periodo che, a seguito dell’incameramento<br />

dei beni ecclesiastici, si va delineando il primo nucleo<br />

<strong>di</strong> una nuova Galleria (1806), dove alle opere <strong>di</strong> pittura degli<br />

“antichi”, tolti dalle chiese, si affianca una Sala delle opere dei<br />

“moderni”, insieme a un Gabinetto dei Ritratti dei Pittori: i<br />

modelli del passato messi <strong>di</strong>datticamente a confronto con le invenzioni<br />

del presente. La gran<strong>di</strong>osa Pinacoteca, formata dai <strong>di</strong>pinti<br />

provenienti da tutto il territorio del regno d’Italia,<br />

inaugurata nel 1809, in occasione del compleanno <strong>di</strong> Napoleone,<br />

porta <strong>di</strong> necessità la realizzazione al primo piano <strong>di</strong> saloni<br />

Bassano Daniele. Giotto fanciullo.<br />

Premio <strong>di</strong> II grado per la scultura. Gesso (n. II.3.1).<br />

luminosi, destinati all’esposizione, tanto da inglobare, oltre ad<br />

alcune aule del convento gesuitico, anche - come è ancora visibile<br />

- la parte superiore dell’antica chiesa <strong>di</strong> Santa Maria, fino<br />

ad allora rimasta intatta. Il cortile <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> per Stendhal, in visita<br />

nel 1816 al Museo, è più bello <strong>di</strong> quello del Louvre. A cominciare<br />

da questi anni, oltre che un palazzo, <strong>Brera</strong> <strong>di</strong>venta sempre<br />

più un luogo. Di lavoro, <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, ma anche <strong>di</strong> visita e <strong>di</strong> transito.<br />

Lungo il loggiato del cortile principale, sullo scalone e nei<br />

corridoi del piano terreno, cresce una sorta <strong>di</strong> pantheon delle<br />

glorie patrie, già iniziato da Giuseppe Bossi, che ancora oggi<br />

conserva le lapi<strong>di</strong> e le statue dei principali scienziati, letterati

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 9<br />

CENNI STORICI<br />

9<br />

zo. Così la grande statua del Marte pacificatore <strong>di</strong> Antonio Canova<br />

(1809), destinata in origine al Foro Bonaparte, collocata<br />

dal 1862 al centro del cortile, viene a suggellare l’immagine<br />

moderna dell’<strong>Accademia</strong> che ci è familiare, forte della sua<br />

ascendenza neoclassica. Durante il periodo romantico la reputazione<br />

dell’istituto resta altissima, per la presenza <strong>di</strong> artisti <strong>di</strong><br />

spicco, come Francesco Hayez, e per le molteplici competenze,<br />

fra cui il controllo sulla pianificazione urbana e la tutela dei<br />

monumenti, attraverso la Commissione d’Ornato, e la raccolta<br />

<strong>di</strong> documentazione sulla storia dell’arte lombarda. Con la nascita<br />

della nazione italiana, inizia una progressiva per<strong>di</strong>ta della<br />

autonomia e, simmetricamente alla decadenza d’uso dei<br />

modelli che erano serviti per l’appren<strong>di</strong>mento, comincia il trasferimento<br />

fuori dal palazzo <strong>di</strong> buona parte delle collezioni che<br />

vanno a incrementare i nuovi istituti museali della città: il Museo<br />

Patrio Archeologico, il Gabinetto Numismatico. Nel 1882 la<br />

Pinacoteca viene <strong>di</strong>sgiunta dall’<strong>Accademia</strong>, quin<strong>di</strong> nel 1902<br />

una fetta della Galleria d’Arte Moderna passa al Castello Sforzesco.<br />

La riforma <strong>di</strong> Giovanni Gentile e, nel 1926, il <strong>di</strong>stacco al<br />

Politecnico della Scuola <strong>di</strong> Architettura, assimileranno <strong>Brera</strong> a<br />

tutte le altre accademie. Comincia da questo punto la storia<br />

Francesco Hayez. Vittor Pisani liberato dal carcere e portato in trionfo.<br />

1867. Olio su tela.<br />

che legarono il proprio nome alla grandezza <strong>di</strong> Milano (Giuseppe<br />

Parini, Cesare Beccaria, ecc.) e dei maestri che insegnarono<br />

in <strong>Accademia</strong> (Giuseppe Franchi, Giocondo e Giacomo<br />

Albertolli, Pompeo Marchesi, ecc.). In questi stessi anni prende<br />

il via l’evento perio<strong>di</strong>co delle Esposizioni <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, rassegna annuale<br />

delle opere migliori degli allievi e della produzione artistica<br />

contemporanea, italiana e straniera, riferimento<br />

privilegiato per collezionisti e mercanti, motore <strong>di</strong> un nuovo sistema<br />

delle arti. E in parallelo si <strong>di</strong>ffonde la consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />

stu<strong>di</strong> e gallerie <strong>di</strong>slocati per l’intero quartiere intorno al palaz-<br />

esclusiva dell’<strong>Accademia</strong> come scuola. Se questo confine e, non<br />

a caso, segna il limite <strong>di</strong> crescita delle raccolte storiche, rimane<br />

costante lungo il Novecento l’attrazione esercitata dall’istituzione,<br />

nell’alternarsi <strong>di</strong> personalità importanti che a <strong>Brera</strong> si<br />

formano e/o insegnano : Antonio Sant’Elia, Achille Funi, Carlo<br />

Carrà, Giacomo Manzù, Marino Marini, Mauro Reggiani,<br />

Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Lucio Fontana, Fausto<br />

Melotti e, più <strong>di</strong> recente, Ennio Morlotti, Alik Cavaliere, Andrea<br />

Cascella, Dario Fo, Damiano Damiani, Guido Ballo. Tanto che,<br />

almeno fino a metà del secolo, si può <strong>di</strong>re <strong>Brera</strong> abbia rappresentato<br />

quasi una patria per tutti gli artisti.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 10<br />

10<br />

RACCOLTE STORICHE<br />

Fon<strong>di</strong> archivistici<br />

Archivio storico. 1430 faldoni e 195 registri. Riguarda tutte le attività dell’<strong>Accademia</strong> a partire dall’inizio dell’Ottocento:<br />

quella <strong>di</strong>dattica, <strong>di</strong> promozione - Esposizioni -, quella <strong>di</strong> tutela, svolta fino all’inizio del Novecento - Esportazioni e Ornato<br />

città -. Quest’ultima sezione è uno strumento fondamentale per la progettazione del restauro. Per il Settecento la documentazione<br />

è conservata all’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Milano, Fondo Stu<strong>di</strong>. In archivio si conserva il manoscritto delle Memorie <strong>di</strong> Francesco<br />

Hayez; alcune lettere autografe <strong>di</strong> soci onorari illustri.<br />

Fondo Ballo. Conserva la documentazione manoscritta e a stampa sull’arte italiana degli anni Cinquanta/Sessanta del Novecento,<br />

raccolta da Guido Ballo in preparazione dell’opera La linea dell’arte moderna.<br />

Biblioteca storica<br />

15.800 volumi, raccolti a partire dal 1805, cui sono da affiancare 3.500 volumi provenienti dal legato Ala Ponzoni, ora in deposito<br />

presso la Biblioteca Braidense. Si è formata a partire dal ricco nucleo <strong>di</strong> volumi <strong>di</strong> provenienza francese e inglese acquistati<br />

da Giuseppe Bossi. E’ costituita da trattatistica d’arte, iconologia cinque/seicentesca, repertori <strong>di</strong> primo Ottocento, riviste internazionali<br />

e cataloghi <strong>di</strong> musei e esposizioni <strong>di</strong> secondo Ottocento. Legati delle biblioteche <strong>di</strong> Francesco Hayez e <strong>di</strong> Camillo Boito,<br />

connessi alla storia dell’istituzione; del marchese Ala Ponzoni e <strong>di</strong> Giovanni Morelli.<br />

Collezioni artistiche<br />

Le collezioni si sono formate nell’ambito delle tre attività fondamentali dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> cui si è accennato (dalle origini agli anni<br />

Venti del Novecento): educativa, espositiva, <strong>di</strong> documentazione e tutela. Alla prima si riferisce la cosiddetta suppellettile <strong>di</strong>dattica:<br />

modelli (calchi in gesso, stampe, <strong>di</strong>segni originali, fotografie) e prove grafiche degli allievi, quin<strong>di</strong> le prove del Pensionato<br />

romano, <strong>di</strong>segni e opere <strong>di</strong> pittura e scultura. Alla seconda si connettono le opere risultate vincenti ai Gran<strong>di</strong> Concorsi, esposte alle<br />

mostre perio<strong>di</strong>che, e gli acquisti del fondo esposizioni. Con la terza si spiegano numerose donazioni e alcune permanenze <strong>di</strong> opere<br />

antiche, appartenenti originariamente alla Pinacoteca, prima della separazione nel 1882.<br />

Dipinti. 600 opere ca., <strong>di</strong> cui una cinquantina antichi, 100 novecenteschi, i restanti dell’Ottocento comprendenti opere dei<br />

concorsi <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> (Premio Mylius, Canonica), lasciti, legati e donazioni all’<strong>Accademia</strong> (Hayez, Ala Ponzoni, Stampa, ecc.).<br />

Sculture. 800 opere ca., prevalentemente ottocentesche, tra cui 700 calchi <strong>di</strong>dattici in gesso dall’antico e da modelli rinascimentali,<br />

e 100 fra modelli originali e sculture in marmo e terracotta, provenienti dalle esposizioni.<br />

Disegni. 6.300 fogli ca., sette/ottocenteschi, dei quali quasi 2.000 <strong>di</strong> architettura (prevalentemente concorsi, insieme a piccoli<br />

fon<strong>di</strong>, es. Quarenghi), 350 <strong>di</strong> scenografia (fratelli Galliari) e i restanti <strong>di</strong> figura: fra questi, 50 ca. accademie <strong>di</strong> nudo settecentesche<br />

<strong>di</strong> provenienza romana, quin<strong>di</strong> gli album Appiani, Bossi e Hayez.<br />

Stampe. 3.200 ca. fogli sciolti sette/ottocenteschi, fra i quali l’intero corpus <strong>di</strong> Raffaello Morghen, le incisioni “sceniche” acquerellate<br />

<strong>di</strong> Alessandro Sanquirico e numerosi. bulini e litografie <strong>di</strong> traduzione.<br />

Fotografie. 28.000 positivi, fra i quali, oltre agli acquisti Braun, Alinari, Brogi, Sommer e Moscioni, i lasciti Hayez (carte salate<br />

<strong>di</strong> Luigi Sacchi), Mongeri, Boito, Carotti e la fototeca <strong>di</strong> Gustavo Frizzoni.<br />

Raccolte storiche - Coor<strong>di</strong>natore: Francesca Valli - tel. 02-86955240.<br />

patrimoniostorico@accademia<strong>di</strong>brera.milano.it.<br />

Archivio, biblioteca storica - Responsabile: Valter Rosa - tel. 02/86955240.<br />

archiviostorico@accademia<strong>di</strong>brera.milano.it - bibliotecastorica@accademia<strong>di</strong>brera.milano.it.<br />

Dipinti - Responsabile: Chiara Nenci.<br />

Sculture - Responsabile: Luisa Somaini.<br />

Disegni, stampe, fotografie - Responsabile: Francesca Valli.<br />

Arredo storico - Responsabile: Giuseppe de Juliis.<br />

Segreteria: Roberta Peccatiello.

nade (patio), in a double order of loggias, in which, a library,<br />

the garden of the “Semplici” and a Specola are annexed.<br />

The history of <strong>Brera</strong>’s buil<strong>di</strong>ng is a history <strong>di</strong>vided into <strong>di</strong>fferent<br />

phases that follow and fall together into each other<br />

changing their pattern, <strong>di</strong>stinct but similar, a complex story<br />

of two nucleuses, that progressively gather around a single<br />

one, therefore through the time they partially <strong>di</strong>vide themselves.<br />

Right after the suppression of the Company of Jesus in<br />

1772, thanks to the illuminated politic of the empress Maria<br />

Teresa, around the concrete and symbolic axle of the library,<br />

to which the conspicuous bookstore of the count Carlo Perguida_programmi_001-032<br />

13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 11<br />

HISTORICAL BACKGROUND<br />

<strong>Brera</strong> is a very ancient name. The term braida, is<br />

referred to a grassy or a weed-covered land, in which<br />

there is a longobar<strong>di</strong>c linguistic root. On this<br />

ground, since 1229, the monastic order of the friars<br />

“Umiliati” built the church of Saint Mary and their convent<br />

that limits that natural area. With the suppression of the<br />

order, at the end of the fourth century, the Jesuits occupy the<br />

buil<strong>di</strong>ng and transform it into the imposing buil<strong>di</strong>ng planned<br />

by Francesco Maria Richini (1627-1658), giving to the<br />

complex the “educational” character that is still present<br />

today: college and school, oriented towards the huge colon-<br />

11

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 12<br />

12<br />

HISTORICAL BACKGROUND<br />

tusati is incorporated, the palace is converted into a buil<strong>di</strong>ng<br />

for public education, centre of the main cultural institutions<br />

and events of Milan: besides the new secular schools (Inferior<br />

and Superior Grammar school, Palatine Schools), the<br />

Braidense Library, the Astronomic Observatory, the Botanical<br />

Garden, the Chemistry Laboratory, the Patriotic Society of<br />

Agriculture, to which is added last but not least the Academy<br />

of Fine Arts (1776), in a harmonic encyclopae<strong>di</strong>c fusion of<br />

sciences, Letters and Arts. With the construction of the main<br />

entrance portal built by Giuseppe Piermarini, first architectural<br />

teacher, the façade assumes its characteristic aspect.<br />

The arrival of the French and their revolutionary reforms<br />

that began in 1798 decided the centralization of the academy,<br />

in the name of the “public benefit of the fine arts”, by<br />

the will of its secretary, the painter Giuseppe Bossi, unique<br />

figure of Jacobin intellectual (1801-1807). It’s since then,<br />

that the institute it’s equipped with a Gallery of chalk statues,<br />

with a specialized Library for the formation of the artists,<br />

also supplied with a collection of prints and sketches, with an<br />

archive, with a Numismatic Stamp Hall and with a Museum<br />

of Lombard Antiques (handcrafts coming from city excavations<br />

or from damaged Milanese monuments): materials<br />

that in major part - except these last ones - they still result<br />

present in the collection of the Academy. But most of all it’s<br />

in this period, after the confiscation of ecclesiastical goods,<br />

that slowly starts the first nucleus of a new Gallery (1806),<br />

where beside the works of antique painting removed from<br />

churches, is located a Room of modern works together with<br />

an Expo of the Portraits of various Painters: the models of<br />

the past are put <strong>di</strong>dactically in comparison with the inventions<br />

of the present. The majestic Pinacoteca (Gallery), formed<br />

by paintings from the whole territory of the Italian Kingdom,<br />

inaugurated in 1809, in occasion of Napoleon’s birthday,<br />

brings to the realization of the first floor with bright<br />

spaces, destined to the exposure, in order to enclose some<br />

classrooms of the Jesuit convent and - as it is still visible<br />

today - the superior part of the ancient church of Saint<br />

Maria, until then intact. For Stendhal, visiting the Museum<br />

in 1816, <strong>Brera</strong>’s court it’s more beautiful than the Louvre’s<br />

one. Starting from these years, besides being a palace, <strong>Brera</strong><br />

becomes more and more a place where to work, study, but<br />

also visit and transit. Along the open alley of the principal<br />

court, on the main staircase and in the corridors of the<br />

ground floor, grows a sort of pantheon of the country glories,<br />

already started by Joseph Bossi, that still today preserve the<br />

headstones and the statues of the principal scientists, literates<br />

that linked their own name to the greatness of Milan<br />

(Giuseppe Parini, Cesare Beccaria, etc.) and of the teachers<br />

that taught at the Academy (Giuseppe Franchi, Giocondo<br />

and Giacomo Albertolli, Pompeo Marchesi, etc.). In these<br />

same years takes place the perio<strong>di</strong>cal event of <strong>Brera</strong>’s Exposures,<br />

annual review of the student’s best works and of the<br />

contemporary artistic production, Italian and foreign, privileged<br />

reference for collectors and merchants, engine of a new<br />

system of the arts. At the same time it spreads the custom of<br />

stu<strong>di</strong>es and galleries <strong>di</strong>splayed through the whole <strong>di</strong>strict<br />

around the buil<strong>di</strong>ng. The great statue of Antonio Canova’s<br />

“Marte pacificatore” (1809), destined in origin to the Foro<br />

Bonaparte, collocated since 1862 in the centre of the court,<br />

seals the modern image of the academy that it’s familiar for<br />

us, strong in its neoclassic ancestry. During the romantic<br />

period the reputation of the institute is very high, thanks to<br />

the presence of important artists, such as Francesco Hayez,<br />

and for the manifold competences, among which the control<br />

of the urban planning and the preservation of the monuments,<br />

through the Committee of Ornato, and the collection<br />

of documentation on the history of the art in Lombardy.<br />

With the birth of the Italian nation, a progressive loss of autonomy<br />

begins and, symmetrically to the decadence of the<br />

use of learning models, a good part of the collections are<br />

transferred to permit to increase the new museum institutes<br />

of the city out of the buil<strong>di</strong>ng: the Museum Patrio Archeologico,<br />

the Numismatic Cabinet. In 1882 the Pinacoteca is separated<br />

from the academy, therefore in 1902 a part of the<br />

Modern Art Gallery goes to Sforzesco Castle. The reform of<br />

Giovanni Gentile and, in 1926, the destination to the Polytechnic<br />

of the School of Architecture, will put <strong>Brera</strong> at the same<br />

level of all other academies.<br />

From now the exclusive history of the academy as a school<br />

begins. If this border, and not by chance, marks the limit of<br />

the historical collections growth, remains constant along the<br />

Nine hundred the attraction practiced by the institution, alternating<br />

important personalities that form themselves<br />

and/or teach in <strong>Brera</strong>: Antonio Sant’Elia, Achille Funi, Carlo<br />

Carrà, Giacomo Manzù, Marino Marini, Mauro Reggiani,<br />

Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Lucio Fontana, Fausto<br />

Melotti and, later, Ennio Morlotti, Alik Cavaliere, Andrea<br />

Cascella, Dario Fo, Damiano Damiani, Guido Ballo. We can<br />

affirm that, at least until the half of the century, <strong>Brera</strong> had<br />

almost represented a country for all the artists.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 13<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Fonti<br />

Atti dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> (Milano 1805-1896).<br />

Cataloghi delle Esposizioni <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> (Milano 1823-1927)<br />

Opere dei gran<strong>di</strong> concorsi premiate all’I.R.. <strong>Accademia</strong> delle <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> in Milano,<strong>di</strong>segnate ed incise per cura del pittore Agostino<br />

Comerio [...], Milano 1825 e Milano 1831.<br />

A. C<strong>AI</strong>MI, L’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> in Milano, Milano 1873<br />

Storia<br />

G. BELTRAMI, La Regia <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> e le sue scuole d’arte: notizie storiche, Milano 1923<br />

G. DEL CONVITO, Le origini dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> a Milano, “Archivio storico lombardo”, fasc. IV, <strong>di</strong>c. 1933, pp. 472<br />

E. TEA, L’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> a <strong>Brera</strong>, Milano, Firenze 1941<br />

S. SAMEK-LUDOVICI, Piano <strong>di</strong> riforma <strong>di</strong> P. P: Giusti per l’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> in Milano nel 1780, in <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Brera</strong>: Atti (1896-1948), Milano 1948.<br />

E. TEA, I soci onorari dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> in Milano, in <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: Atti (1896-1948), Milano 1948<br />

E. TEA, Storia del cinquantennio 1894-1944 dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> a <strong>Brera</strong> in Milano, Milano 1948.<br />

Mostra dei Maestri <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>.1776-1859, catalogo della mostra, Milano 1975.<br />

A. SCOTTI, <strong>Brera</strong> 1776-1815. Nascita e sviluppo <strong>di</strong> una istituzione milanese, “Quaderni <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>”, 5, Firenze 1979<br />

G. RICCI, Il luogo della cultura, dell’arte e della scienza: <strong>Brera</strong>, in La Milano del Giovin Signore. Le arti nel Settecento <strong>di</strong> Parini,<br />

catalogo della mostra (Milano, Museo <strong>di</strong> Milano) a cura <strong>di</strong> F. Mazzocca, Milano 1999, pp. 172-181.<br />

Raccolte storiche: stu<strong>di</strong> e cataloghi<br />

C. Ricci, La Pinacoteca <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, Bergamo 1907<br />

E. TEA, La Biblioteca dell’<strong>Accademia</strong> delle <strong>Arti</strong> a <strong>Brera</strong> a Milano, Roma 1940.<br />

M.G. BORGHI, Note storiche riguardanti l’Archivio dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> a <strong>Brera</strong>, in “Ren<strong>di</strong>conti dell’Istituto Lombardo <strong>di</strong><br />

Scienze e Lettere”, LXXIX, 1945-1946, pp. 1-10.<br />

M.G. BORGHI, L’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> e il suo archivio <strong>di</strong> storia e d’arte, in <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: Atti (1896-1948), Milano 1948<br />

M.G. BORGHI, I <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Andrea Appiani nell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> in Milano, Milano 1948<br />

S. SAMEK-LUDOVICI, I <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Giuseppe Bossi nell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, Milano 1948.<br />

S. SAMEK-LUDUVICI, I <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Francesco Hayez nell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, Milano 1948.<br />

L. CARAMEL-C. PIROVANO, Galleria d’Arte Moderna. Opere dell’Ottocento, Milano 1975, 3 voll. [particolarmente per le opere <strong>di</strong> scultura<br />

<strong>di</strong> proprietà dell’<strong>Accademia</strong>, in deposito presso la Galleria].<br />

D. FALCHETTI PEZZOLI, Lo strumento <strong>di</strong> lavoro del pittore storico: la biblioteca <strong>di</strong> Hayez, in Hayez, catalogo della mostra a cura <strong>di</strong><br />

M.C. Gozzoli e F. Mazzocca, Milano 1983, pp. 358-366.<br />

G. AGOSTI, M.L. NEGRI, C. SOLZA, Il fondo Morelli nella Biblioteca dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in AA.VV., La figura e l’opera <strong>di</strong> Giovanni<br />

Morelli: materiali <strong>di</strong> ricerca, a cura <strong>di</strong> M. Panzeri e G.O. Bravi, Bergamo 1987, pp,. 115-204<br />

Pinacoteca <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Dipinti dell’Ottocento e del Novecento. Collezioni dell’<strong>Accademia</strong> e della Pinacoteca, a cura <strong>di</strong> F. Mazzocca,<br />

2 voll., Milano 1993-94.<br />

Le raccolte storiche dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, a cura <strong>di</strong> G. Agosti e M. Ceriana, “Quaderni <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>” 8, Centro Di, Firenze 1997.<br />

R. CASSANELLI, Boito e la fotografia nelle raccolte dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita,<br />

catalogo della mostra a cura <strong>di</strong> G. Zucconi e F. Castellani, Padova 2000, pp. 31-34.<br />

M. PIVETTA, La donazione Cernuschi dell’album Vallar<strong>di</strong>. Una raccolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> Andrea Appiani all’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>,<br />

“Annuario dei Musei Civici <strong>di</strong> Monza”, n. 0, 2000, pp. 88-94.<br />

Didattica, promozione e tutela<br />

G. MORAZZONI, Il pensionato <strong>di</strong> Roma dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> Milano, in Atti e memorie del III congresso storico lombardo,<br />

Milano 1939, pp. 479-507.<br />

C. ALBERICI, La Scuola d’Incisione dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> nel periodo neo-classico, “Arte Lombarda”, V (1959), 1<br />

C. ALBERICI, Fortunato Disertori professore d’incisione presso l’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, Milano 1979<br />

M. C. GOZZOLI, Contributi alle esposizioni <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> 1805-1859, in Istituzioni e strutture espositive in Italia. Secolo XIX: Milano,<br />

Torino, “Quaderni del Seminario <strong>di</strong> Storia della Critica d’Arte della SNS”, n.1, Pisa 1981, pp. 8-25<br />

13

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 14<br />

14<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

G. RICCI, La formazione <strong>di</strong> un giovane architetto all’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Gaspare Fossati, catalogo della mostra<br />

( Rancate, Pinacoteca Zust), a cura <strong>di</strong> L. Pedrini Stanga, Lugano 1992, pp. 21-27<br />

G. RICCI, L’Architettura all’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: insegnamento e <strong>di</strong>battito, in L’Architettura nelle accademie riformate,<br />

atti del convegno, Milano 1992, pp. 253-281.<br />

G. RICCI, La cultura architettonica e l’insegnamento accademico a Milano all’inizio dell’Ottocento, in Pietro Bianchi, catalogo<br />

della mostra ( Rancate, Pinacoteca Zust) a cura <strong>di</strong> N. Cava<strong>di</strong>ni, Milano 1995, pp. 41-55.<br />

G. RICCI, Boito e la <strong>di</strong>dattica delle arti decorative, in Camillo Boito. Un’architettura per l’Italia unita, catalogo della mostra a<br />

cura <strong>di</strong> G. Zucconi e F. Castellani, Padova 2000, pp. 140-145.<br />

M. OLIVARI, Contributi documentari sulla prima attività degli istituti <strong>di</strong> tutela: Molteni, “ispettore” <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Giuseppe Molteni,<br />

catalogo della mostra (Milano, Pol<strong>di</strong> Pezzoli), a cura <strong>di</strong> F. Mazzocca, Milano 2000, pp. 59-68.<br />

F. MAZZOCCA, C. CASTELLANI, E. ORSINI, Nella Milano neoclassica: tra la corte e l’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Il trionfo dell’Ornato. Giocondo<br />

Albertolli, catalogo della mostra ( Rancate, Pinacoteca Zust), a cura <strong>di</strong> E. Colle, F. Mazzocca, Milano 2005, pp.129-139<br />

D. Trento, Calchi e copie dalla Certosa <strong>di</strong> Pavia per la storia dell’arte lombarda, in La Certosa <strong>di</strong> Pavia e il suo museo. Ultimi<br />

restauri e nuovi stu<strong>di</strong>, atti del convegno, Pavia 2005.<br />

D. Trento, La conservazione dei monumenti a Milano dall’amministrazione austriaca a Camillo Boito. in Dall’industria artistica<br />

alla conservazione dei manufatti: attualità <strong>di</strong> Alois Riegl, atti del convegno <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> 2006, in corso <strong>di</strong> stampa.<br />

Stu<strong>di</strong> sulla formazione degli artisti nell’ambito del Progetto Finalizzato CNR, Il tirocinio artistico a <strong>Brera</strong><br />

nella prima metà dell’Ottocento. Progetto pilota per una bancadati per le accademie <strong>di</strong> belle arti.<br />

S. SUSINNO, Diffusione del classicismo romano nella formazione artistica dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in La pittura romana dal<br />

Protoneoclassicismo al Neoclassicismo e le sue <strong>di</strong>ramazioni nell’area italiana, atti del convegno Ravello 1997, Firenze 2001.<br />

F. VALLI, Scuola <strong>di</strong> Prospettiva 1800- 1860. Una ricerca sulla formazione artistica a <strong>Brera</strong>, “Disegnare idee e immagini”, VII<br />

(1997), 15, pp. 9- 20.<br />

R. CASSANELLI, Tra soppressioni austriache e requisizioni napoleoniche. Il ruolo <strong>di</strong> Mantova nella fondazione delle raccolte d’arte<br />

dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in L’abbazia <strong>di</strong> S. Benedetto in Polirone, atti del convegno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> in occasione del bicentenario<br />

della soppressione napoleonica, 1998.<br />

S. SUSINNO, Le accademie <strong>di</strong> Domenico Corvi, in Domenico Corvi, catalogo della mostra (Viterbo, Museo della Rocca Albornoz), a<br />

cura <strong>di</strong> V. Curzi e A. Lo Bianco, Roma 1998, pp. 173- 189.<br />

F. VALLI, L. GOFFI, V. ILLIANO, Il tirocinio artistico a <strong>Brera</strong> nella prima metà dell’Ottocento. Progetto pilota <strong>di</strong> una bancadati per<br />

le accademie <strong>di</strong> belle arti, in “Bollettino d’Informazioni. Centro <strong>di</strong> Ricerche Informatiche per i Beni Culturali”, Scuola Normale<br />

Superiore <strong>di</strong> Pisa, VIII (1998), 1, pp. 7-20.<br />

F. VALLI, Modelli romani all’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Domenico Corvi, catalogo della mostra (Viterbo, Museo della Rocca Albornoz),<br />

a cura <strong>di</strong> V. Curzi e A. Lo Bianco, Roma 1998, pp. 190- 197.<br />

F. VALLI, L. GOFFI, V. ILLIANO, Il tirocinio artistico a <strong>Brera</strong> nella prima metà dell’Ottocento. Progetto pilota <strong>di</strong> una bancadati per<br />

le accademie <strong>di</strong> belle arti, “Bollettino d’informazioni. Centro <strong>di</strong> Ricerche Informatiche per i Beni Culturali”, Scuola Normale <strong>di</strong><br />

Pisa, VIII (1998), 1, pp. 7- 20.<br />

R. CASSANELLI, Giuseppe Bossi e la riforma dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età rivoluzionaria<br />

e napoleonica. A proposito del Trattato <strong>di</strong> Tolentino, atti del convegno Tolentino 1997, Roma 2000, pp. 221- 250.<br />

F. VALLI, A <strong>Brera</strong>. Nei luoghi <strong>di</strong> Chirone, in L’amabil rito. Società e cultura nella Milano <strong>di</strong> Giuseppe Parini, atti del convegno<br />

Milano 1999, Bologna 2000, pp.993-1001.<br />

C. NENCI, Giuseppe Bossi alunno del “precettor gentile”. L’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Achille, in L’amabil rito. Società e cultura nella Milano <strong>di</strong><br />

Giuseppe Parini, atti del convegno Milano 1999, Bologna 2000, pp. 1003-1021<br />

A. OLDANI, La Scuola d’ornato dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: materiali e modelli, in L’amabil rito. Società e cultura nella Milano <strong>di</strong><br />

Giuseppe Parini, atti del convegno Milano 1999, Bologna 2000, pp. 1023-1044.<br />

F. VALLI, La formazione all’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Giovanni Battista Dell’Era (1765- 1799). Un artista lombardo nella Roma<br />

neoclassica, catalogo della mostra (Treviglio, Museo Civico) a cura <strong>di</strong> E. Calbi, Milano 2000, 45- 51.<br />

F. VALLI, L’insegnamento della pittura a <strong>Brera</strong> nell’Ottocento. Alcune osservazioni, in Dall’<strong>Accademia</strong> all’atelier. Pittori tra <strong>Brera</strong><br />

e il Canton Ticino nell’Ottocento, catalogo della mostra (Rancate, Pinacoteca Cantonale Zust) a cura <strong>di</strong> M. A. Previtera e S.<br />

Rebora, Milano 2000, pp. 59- 63.<br />

C. NENCI, “Gran<strong>di</strong> e felici furono gli antichi tirreni, i Greci e i Romani ...”. L’esempio dell’antico nell’educazione all’arte e al

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 15<br />

BIBLIOGRAFIA 15<br />

bene pubblico nella Milano napoleonica: dalla formazione accademica alle professioni. Ricerca funanziata dal Consiglio<br />

Nazionale delle Ricerche, nall’ambito “Progetto giovani 2000”<br />

C. NENCI, Materiali per la <strong>di</strong>ffusione del classicismo in Europa tra Sette e Ottocento: i gessi nelle collezioni storiche dell’<strong>Accademia</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, in Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Me<strong>di</strong>terranean basin, atti del convegno<br />

Alcalà de Henares 2001, Roma 2001.<br />

C. NENCI, A.OLDANI, Il contributo degli incisori ticinesi alla stampa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> primo Ottocento, in Arte in Ticino 1803- 2003.<br />

La ricerca <strong>di</strong> un’appartenenza 1803- 1870, catalogo della mostra (Museo <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong>, Lugano) a cura <strong>di</strong> R. Chiappini, Lugano<br />

2001, pp. 105- 123<br />

F. VALLI, C. NENCI, A.OLDANI, A headproject for data base of italian academies of fine arts, in EVA 2001Florence, Procee<strong>di</strong>ngs a cura<br />

<strong>di</strong> V. Cappellini e J. Hemsley, Bologna 2001, pp. 97-101.<br />

F. VALLI, L’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> negli anni <strong>di</strong> Giuseppe Bossi e la Francia, in De l’art au patrimoine. France et Italie: le transfert des<br />

modèles culturels et esthétiques a l’époque moderne, atti del colloque dell’Università <strong>di</strong> Grenoble 2000, Grenoble 2003, pp. 127-137.<br />

F. VALLI, Milano: le collezioni <strong>di</strong>dattiche <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> e il loro sistema, in Accademie e Accademismo 1770-1870, giornate <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> in<br />

ricordo <strong>di</strong> Stefano Susinno, Villa Me<strong>di</strong>ci, Roma 2003.<br />

F. VALLI, L’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: un nuovo modello <strong>di</strong>dattico, in Il primato della scultura : fortuna dell’antico, fortuna <strong>di</strong> Canova,<br />

atti della settimana <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> Bassano 2000, Città <strong>di</strong> Castello 2004, pp. 123-130C. NENCI, “Coll’opinione e coll’esempio”. Giuseppe<br />

Bossi e Canova, in Antonio Canova: la cultura figurativa e letteraria dei gran<strong>di</strong> centri italiani. Milano, Firenze, Napoli,<br />

atti della settimana <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> Bassano 2002, Bassano 2006.<br />

F. VALLI, “Con nostro vantaggio e con vostro onore”. Canova e l’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> in Antonio Canova: la cultura figurativa<br />

e letteraria dei gran<strong>di</strong> centri italiani. Milano, Firenze, Napoli, atti della settimana <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> Bassano 2002, Bassano 2006.<br />

Mostre e convegni relativi al patrimonio storico organizzati dall’<strong>Accademia</strong><br />

La città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>, <strong>Belle</strong> arti in <strong>Accademia</strong> fra pratica e ricerca, catalogo della mostra (Milano, Arengario), Milano 1993.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Due secoli <strong>di</strong> scultura, catalogo della mostra (Milano, <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>) a cura <strong>di</strong> G. M. Accame, C. Cerritelli, M.<br />

Meneguzzo, Milano 1995.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Due secoli <strong>di</strong> incisione, catalogo della mostra (Milano, <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>) a cura <strong>di</strong> R. Bellini, L. Fersini, A. Musiari,<br />

F. Poli, S. Salvagnini, Milano 1996.<br />

Camillo Boito e il sistema delle arti, atti del convegno 1996, Padova 2002.<br />

Senso. Tra Camillo Boito e Luchino Visconti, atti del convegno 1997, Padova 2002.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Due secoli <strong>di</strong> progetto scenico, catalogo della mostra (Milano, <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>) a cura <strong>di</strong> F. Valli, Milano 1997.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Due secoli <strong>di</strong> progetto scenico. Dalla prospettiva alla scenografia, catalogo della mostra (Milano, <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Brera</strong>) a cura <strong>di</strong> G. Agosti e G. D’Amia, Milano 1998.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Due secoli <strong>di</strong> anatomia, catalogo della mostra (Milano, <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>) a cura <strong>di</strong> R. Pulejo, Milano 1999.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. La Scuola degli Artefici dell’<strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Belle</strong> <strong>Arti</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>: una istituzione milanese, catalogo della mostra (<br />

Milano, Palazzo Reale), Milano 2003.<br />

Città <strong>di</strong> <strong>Brera</strong>. Verso il museo. Opere dell’<strong>Accademia</strong> restaurate, a cura <strong>di</strong> V. Rosa, L. Somaini, D. Trento, F. Valli, Milano 2005.<br />

Pubblicazioni, cataloghi, convegni sulla storia dell’<strong>Accademia</strong> e del suo patrimonio, in collaborazione<br />

con altri enti e istituti<br />

Milano <strong>Brera</strong> 1859-1915. I premi <strong>Brera</strong> dalla Scapigliatura al Simbolismo, catalogo della mostra (Codogno-Milano) a cura <strong>di</strong><br />

M. Varga, E. Longari, P.Thea, Codogno 1994, con il Comune <strong>di</strong> Codogno.<br />

Alle origini della fotografia. Luigi Sacchi lucigrafo a Milano. 1805-1861, catalogo della mostra (Roma, Calcografia Nazionale)<br />

a cura <strong>di</strong> M. Miraglia, Milano 1996, con l’Istituto Nazionale per la Grafica.<br />

Milano, <strong>Brera</strong> e Giuseppe Bossi nella Repubblica Cisalpina, atti del convegno organizzato da Istituto Lombardo Scienze e Lettere<br />

insieme a <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong> e Soprintendenza Beni <strong>Arti</strong>stici e Storici 1997, Milano 1999.<br />

Milano pareva deserta…1848-1859. L’invenzione della patria., incontro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sulle arti organizzato da <strong>Accademia</strong> <strong>di</strong> <strong>Brera</strong><br />

e Museo del Risorgimento 1998, Milano 1998<br />

Musei in attesa. I patrimoni storici delle accademie <strong>di</strong> belle arti, modelli e esperienze, giornata <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, febbraio 2004, in collaborazione<br />

con il CNR<br />

G. BOSSI, Le Memorie <strong>di</strong> Giuseppe Bossi. Diario <strong>di</strong> un artista nella Milano napoleonica, a cura <strong>di</strong> C. Nenci, Milano, Iaca Book 2005

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 16

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 17

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 18<br />

18<br />

OFFERTA<br />

FO<br />

Corsi <strong>di</strong> Diploma <strong>di</strong> Primo livello<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE<br />

E ARTI APPLICATE<br />

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE<br />

E DIDATTICA DELL’ ARTE<br />

Pittura<br />

Scultura<br />

Grafica<br />

Decorazione<br />

Scenografia<br />

Restauro<br />

Progettazione artistica per l’impresa<br />

Nuove tecnologie per l’arte<br />

Discipline della valorizzazione dei beni cultiurali<br />

Comunicazione e <strong>di</strong>dattica dell’ arte

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 19<br />

19<br />

O RMATIVA<br />

Corsi <strong>di</strong> Diploma <strong>di</strong> Secondo livello<br />

Pittura<br />

Scultura<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

Grafica<br />

Decorazione<br />

<strong>Arti</strong> e antropologia del sacro<br />

Teoria e pratica della terapeutica artistica<br />

DIPARTIMENTO<br />

DI PROGETTAZIONE<br />

E ARTI APPLICATE<br />

Scenografia<br />

Restauro<br />

Product design<br />

Fashion design<br />

Nuove tecnologie<br />

per l’arte<br />

Fotografia<br />

Costume per lo spettacolo<br />

Scenografia teatrale<br />

Scenografia cinematografica e televisiva<br />

<strong>Arti</strong> multime<strong>di</strong>ali del cinema e del video<br />

<strong>Arti</strong> multime<strong>di</strong>ali interattive e performative<br />

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE<br />

E DIDATTICA DELL’ ARTE<br />

Comunicazione creativa per i beni culturali<br />

Comunicazione e organizzazione per l’arte contemporanea

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 20<br />

20<br />

PRIMO LIVELLO<br />

Obiettivi<br />

formativi<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

SCUOLA DI PITTURA<br />

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PITTURA<br />

I corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per il conseguimento del Diploma accademico <strong>di</strong> primo livello della Scuola <strong>di</strong> Pittura<br />

hanno l’obiettivo <strong>di</strong> formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo<br />

conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado <strong>di</strong> sviluppare<br />

la propria ricerca in<strong>di</strong>viduale nell’ambito della pittura legata alle tecniche della tra<strong>di</strong>zione e alla<br />

sua elaborazione nel contesto della sperimentazione <strong>di</strong> nuovi linguaggi espressivi.<br />

I <strong>di</strong>plomati nei corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma della Scuola devono:<br />

• possedere un’adeguata padronanza tecnico - operativa, <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> e contenuti relativamente ai settori<br />

<strong>di</strong> ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura al fine <strong>di</strong> progre<strong>di</strong>re<br />

nell'acquisizione <strong>di</strong> una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica;<br />

• possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione <strong>di</strong> competenze dei linguaggi<br />

espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;<br />

• essere in grado <strong>di</strong> utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua<br />

madre, nell’ambito precipuo <strong>di</strong> competenza e per lo scambio <strong>di</strong> informazioni generali;<br />

• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione,<br />

in particolare con gli strumenti informatici.<br />

Prospettive<br />

occupazionali<br />

Requisiti<br />

d’accesso<br />

Tipologia<br />

della prova<br />

finale<br />

I <strong>di</strong>plomati della Scuola svolgeranno attività professionali in <strong>di</strong>versi ambiti, sia nella libera professione<br />

artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto<br />

ai <strong>di</strong>versi campi <strong>di</strong> applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi<br />

specifici della pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tra<strong>di</strong>zione, che delle<br />

nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali<br />

ed internazionali. L’<strong>Accademia</strong> organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i<br />

tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno<br />

ulteriormente, per ogni corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, specifici modelli formativi.<br />

Per essere ammessi al corso <strong>di</strong> Diploma accademico <strong>di</strong> primo livello occorre essere in possesso <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o <strong>di</strong> altro titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o conseguito all'estero, riconosciuto<br />

idoneo. La selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base <strong>di</strong> un esame <strong>di</strong> ammissione finalizzato<br />

all'in<strong>di</strong>viduazione delle qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche possedute dal<br />

can<strong>di</strong>dato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.<br />

Tipologia della prova d'accesso:<br />

Le prove <strong>di</strong> ammissione prevedono: - un test a risposte multiple con domande al 50% <strong>di</strong> cultura generale<br />

e al 50% specifiche dell'area <strong>di</strong> competenza della Scuola; - prova <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno dal vero, con uso, o non,<br />

<strong>di</strong> modelli viventi o <strong>di</strong> qualunque altro soggetto, a seconda delle scelte della Commissione; - prova grafica<br />

a tema libero consistente in uno o più elaborati realizzati utilizzando le tecniche più consone al can<strong>di</strong>dato.<br />

Le prove si svolgeranno in giorni successivi e termineranno con un colloquio attitu<strong>di</strong>nale.<br />

La prova finale si compone <strong>di</strong>: - un progetto artistico consistente nella produzione <strong>di</strong> elaborati su tema<br />

specificamente assegnato dal docente del corso della <strong>di</strong>sciplina d'in<strong>di</strong>rizzo cui lo studente risulta<br />

iscritto; - una tesi <strong>di</strong> carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma <strong>di</strong> saggio<br />

breve, in una delle <strong>di</strong>scipline comprese nel curriculum <strong>di</strong>dattico o nel piano personale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 21<br />

PRIMO LIVELLO 21<br />

Tipologia attività formative<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

DI BASE<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

CARATTERIZZANTI<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

INTEGRATIVE O AFFINI<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

ULTERIORI<br />

INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI<br />

TEORIA E STORIA DEI METODI DI<br />

RAPPRESENTAZIONE<br />

PSICOLOGIA DELL’ARTE<br />

FENOMENOLOGIA DELLE ARTI<br />

CONTEMPORANEE<br />

TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA PITTURA<br />

ANATOMIA DELL’ IMMAGINE<br />

ANTROPOLOGIA CULTURALE<br />

TECNICHE DELL’ INCISIONE - GRAFICA D’ ARTE<br />

COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI<br />

DECORAZIONE<br />

DESIGN<br />

ELEMENTI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA<br />

FENOMENOLOGIA DEL CORPO<br />

FOTOGRAFIA<br />

DIGITAL VIDEO<br />

ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA<br />

METODOLOGIE E TECNICHE DELL’AFFRESCO<br />

PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL’ARTE<br />

PROBLEMI ESPRESSIVI DEL CONTEMPORANEO<br />

SCENOGRAFIA<br />

SCULTURA<br />

CORSO DI DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO IN PITTURA<br />

Attività formative<br />

ANATOMIA ARTISTICA 1<br />

ANATOMIA ARTISTICA 2<br />

STORIA DELL’ARTE MODERNA<br />

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 1<br />

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 2<br />

DISEGNO (PER LA PITTURA)<br />

ESTETICA<br />

PITTURA 1<br />

PITTURA 2<br />

PITTURA 3<br />

TECNICHE DELL’INCISIONE CALCOGRAFICA<br />

TECNICHE PITTORICHE<br />

CROMATOLOGIA<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

9<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

WORKSHOP<br />

STAGE<br />

SEMINARI<br />

STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO<br />

STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D’ ARTE<br />

STORIA DELL’ARTE ANTICA<br />

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE<br />

TECNICHE DEL MOS<strong>AI</strong>CO<br />

TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE<br />

TECNICHE EXTRAMEDIALI<br />

TECNOLOGIA DELLA CARTA<br />

TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA<br />

DELLA FORMA<br />

TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA<br />

ULTIME TENDENZE DELLE ARTI VISIVE<br />

BENI CULTURALI E AMBIENTALI<br />

ESTETICA DEL SACRO<br />

ESTETICA E STORIA DELL’ ARTE MUSULMANA<br />

ESTETICA DELLE RELIGIONI ORIENTALI<br />

STORIA DELLA RELIGIOSITÀ POPOLARE<br />

LITURGIA<br />

ICONOGRAFIA BIBLICA<br />

ARCHITETTURA SACRA<br />

ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA<br />

QUESTIONI DI ESTETICA EBR<strong>AI</strong>CA<br />

STORIA DELL’ARTE SACRA MODERNA<br />

E CONTEMPORANEA<br />

SEMIOLOGIA DEL CORPO<br />

Cre<strong>di</strong>ti Tot.Cre<strong>di</strong>ti<br />

9<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

12<br />

12<br />

12<br />

6<br />

9<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

48<br />

60<br />

6<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

A SCELTA DELLO<br />

STUDENTE<br />

10<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

OBBLIGATORIE<br />

ABILITÀ INFORMATICHE (OBBLIGATORIA)<br />

VERIFICHE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (OBBLIGATORIA)<br />

4<br />

4<br />

8<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

PROVA FINALE<br />

10<br />

TOTALE CREDITI PREVISTI NEL TRIENNIO 180

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 22<br />

22<br />

PRIMO LIVELLO<br />

Obiettivi<br />

formativi<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

SCUOLA DI SCULTURA<br />

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN SCULTURA<br />

I corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per il conseguimento del Diploma accademico <strong>di</strong> primo livello della Scuola <strong>di</strong> Scultura<br />

hanno l’obiettivo <strong>di</strong> fornire competenze artistiche al fine <strong>di</strong> formare professionalità qualificate che,<br />

tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la<br />

contemporaneità, siano in grado <strong>di</strong> sviluppare la propria ricerca in<strong>di</strong>viduale nell’ambito della scultura<br />

legata alle tecniche della tra<strong>di</strong>zione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione <strong>di</strong><br />

nuovi linguaggi espressivi.<br />

I <strong>di</strong>plomati nei corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma della Scuola devono:<br />

• possedere un’adeguata padronanza tecnico - operativa, <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> e contenuti relativamente ai<br />

settori <strong>di</strong> ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura;<br />

• possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione <strong>di</strong> competenze dei linguaggi<br />

espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;<br />

• essere in grado <strong>di</strong> utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua<br />

madre, nell’ambito precipuo <strong>di</strong> competenza e per lo scambio <strong>di</strong> informazioni generali;<br />

• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione,<br />

in particolare con gli strumenti informatici.<br />

Prospettive<br />

occupazionali<br />

Requisiti<br />

d’accesso<br />

Tipologia<br />

della prova<br />

finale<br />

I <strong>di</strong>plomati della Scuola svolgeranno attività professionali in <strong>di</strong>versi ambiti, sia nella libera professione<br />

artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai <strong>di</strong>versi<br />

campi <strong>di</strong> applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici<br />

della scultura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tra<strong>di</strong>zione, tanto nel campo dell’architettura<br />

e dell’urbanistica, nel settore del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche<br />

riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. L’<strong>Accademia</strong> organizzerà, in accordo con<br />

enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche<br />

professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, specifici modelli formativi.<br />

Per essere ammessi al corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> primo livello occorre essere in possesso <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong><br />

scuola secondaria superiore o <strong>di</strong> altro titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La<br />

selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base <strong>di</strong> un esame <strong>di</strong> ammissione finalizzato<br />

all'in<strong>di</strong>viduazione delle qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche possedute dal can<strong>di</strong>dato,<br />

con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.<br />

Tipologia della prova d'accesso:<br />

Le prove <strong>di</strong> ammissione prevedono: un test a risposte multiple con domande al 50% <strong>di</strong> cultura generale<br />

e al 50% specifiche dell'area <strong>di</strong> competenza della Scuola; una prova <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno dal vero, con uso, o non,<br />

<strong>di</strong> modelli viventi o <strong>di</strong> qualunque altro soggetto, a seconda delle scelte della Commissione; una prova<br />

grafica a tema libero consistente in uno o più elaborati realizzati utilizzando le tecniche più consone al<br />

can<strong>di</strong>dato. Le prove si svolgeranno in giorni successivi e termineranno con un colloquio attitu<strong>di</strong>nale.<br />

La prova finale si compone <strong>di</strong>: - un un progetto artistico consistente nella produzione <strong>di</strong> elaborati su<br />

tema specificamente assegnato dal docente del corso della <strong>di</strong>sciplina d'in<strong>di</strong>rizzo cui lo studente risulta<br />

iscritto; - una tesi <strong>di</strong> carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma <strong>di</strong><br />

saggio breve, in una delle <strong>di</strong>scipline comprese nel curriculum <strong>di</strong>dattico o nel piano personale <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 23<br />

PRIMO LIVELLO 23<br />

CORSO DI DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO IN SCULTURA<br />

Tipologia attività formative Attività formative Cre<strong>di</strong>ti Tot.Cre<strong>di</strong>ti<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

DI BASE<br />

ANATOMIA ARTISTICA 1<br />

STORIA DELL’ARTE MODERNA<br />

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 1<br />

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 2<br />

DISEGNO (PER LA SCULTURA)<br />

TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE<br />

ESTETICA<br />

SCULTURA 1<br />

SCULTURA 2<br />

SCULTURA 3<br />

TECNICHE DI FONDERIA<br />

TECNICHE DELLA SCULTURA<br />

TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA<br />

ANATOMIA ARTISTICA 2<br />

FORMATURA, TECNOLOGIA E TIPOLOGIA DEI MATERIALI<br />

TECNICHE DI MODELLAZIONE DIGITALE-COMPUTER 3D<br />

TEORIA E STORIA DEI METODI DI RAPPRESENTAZIONE<br />

ANTROPOLOGIA CULTURALE<br />

DECORAZIONE<br />

COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE<br />

ELEMENTI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA<br />

FENOMENOLOGIA DEL CORPO<br />

FOTOGRAFIA<br />

DIGITAL VIDEO<br />

INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI<br />

MODELLISTICA<br />

PITTURA<br />

PROBLEMI ESPRESSIVI DEL CONTEMPORANEO<br />

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI URBANI E TERRITORIALI<br />

SCENOGRAFIA<br />

VIDEOSCULTURA<br />

SOCIOLOGIA DELL’ARTE<br />

STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO<br />

STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA D’ARTE<br />

STORIA DELL’ARTE ANTICA<br />

STORIA E TEORIA DEI NUOVI MEDIA<br />

TECNICHE DELLA CERAMICA<br />

TECNICHE DELL0 INCISIONE-GRAFICA D’ ARTE<br />

ULTIME TENDENZE NELLE ARTI VISIVE<br />

TECNICHE E TECNOLOGIE DELLE ARTI VISIVE<br />

PLASTICA ORNAMENTALE<br />

BENI CULTURALI E AMBIENTALI<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

9<br />

6<br />

12<br />

12<br />

12<br />

9<br />

9<br />

6<br />

48<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

CARATTERIZZANTI<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

INTEGRATIVE O AFFINI<br />

9<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

60<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

ULTERIORI<br />

SEMINARI<br />

WORKSHOP<br />

STAGE<br />

6<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

A SCELTA DELLO<br />

STUDENTE<br />

10<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

OBBLIGATORIE<br />

ABILITÀ INFORMATICHE (OBBLIGATORIA)<br />

VERIFICHE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (OBBLIGATORIA)<br />

4<br />

4<br />

8<br />

ATTIVITÀ FORMATIVE<br />

PROVA FINALE<br />

10<br />

TOTALE CREDITI PREVISTI NEL TRIENNIO 180

guida_programmi_001-032 13-03-<strong>2010</strong> 19:19 Pagina 24<br />

24<br />

PRIMO LIVELLO<br />

Obiettivi<br />

formativi<br />

Prospettive<br />

occupazionali<br />

Requisiti<br />

d’accesso<br />

Tipologia<br />

della prova<br />

finale<br />

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE<br />

SCUOLA DI DECORAZIONE<br />

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN DECORAZIONE<br />

I corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per il conseguimento del Diploma accademico <strong>di</strong> primo livello della Scuola <strong>di</strong> decorazione<br />

hanno l’obiettivo <strong>di</strong> assicurare un’adeguata padronanza dei meto<strong>di</strong> e delle tecniche artistiche,<br />

nonché l’acquisizione <strong>di</strong> specifiche competenze <strong>di</strong>sciplinari e professionali al fine <strong>di</strong> fornire ai <strong>di</strong>scenti<br />

conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche artistiche,<br />

con riguardo agli strumenti tra<strong>di</strong>zionali e alle nuove tecnologie. I corsi della Scuola si pongono l’obiettivo<br />

<strong>di</strong> conseguire le conoscenze generali e tecniche per la realizzazione <strong>di</strong> progetti, interventi sul territorio,<br />

opere ambientali, nonché sviluppare l’approfon<strong>di</strong>mento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.<br />

I <strong>di</strong>plomati nei corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma della Scuola devono:<br />

• possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> e contenuti relativamente ai settori<br />

<strong>di</strong> ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti visive e plastiche<br />

con riferimento alla decorazione;<br />

• possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione <strong>di</strong> competenze dei linguaggi<br />

espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;<br />

• essere in grado <strong>di</strong> utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua<br />

madre, nell’ambito precipuo <strong>di</strong> competenza e per lo scambio <strong>di</strong> informazioni generali;<br />