Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare

Documento finale classe III sez. E - Liceo Giulio Cesare

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA<br />

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE”<br />

00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax 06/85355339 Tel. 06/121124445<br />

X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it<br />

Prot.n.<br />

DOCUMENTO<br />

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> SEZ. E<br />

Anno Scolastico 2013/14<br />

Giorgio De Chirico, Oreste solitario (1974)<br />

IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />

Prof. Micaela Ricciardi

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE <strong>III</strong> E<br />

Anno scolastico 2013/14<br />

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante<br />

disposizioni per la riforma degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’Istruzione Secondaria<br />

Superiore, il Consiglio della <strong>classe</strong> <strong>III</strong> liceale <strong>sez</strong>ione E ha definito contenuti, obiettivi, metodi e strumenti<br />

valutativi relativi ai programmi e all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.<br />

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA<br />

Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” di Roma presenta una struttura ideata, per i tempi in cui è sorto<br />

(1936), secondo i più avanzati sistemi di edilizia pubblica.<br />

Situato in zona centrale, appartenente al X Distretto, raccoglie una popolazione scolastica in gran parte<br />

residente nel medesimo Distretto, ma arricchita dalla presenza di studenti provenienti da diversa collocazione<br />

urbana.<br />

L’edificio, che si sviluppa su cinque piani, presenta, oltre alle aule adibite alle normali attività didattiche,<br />

diversi Laboratori (Chimica – Fisica – Lingue – Arte – Scienze – Informatica e multimedialità ) ed aule<br />

speciali, tra le quali, in particolare, quelle attrezzate con LIM; inoltre: una ricca Biblioteca, dotata di moderni<br />

sistemi di consultazione; un’Aula Magna, fornita di sussidi audiovisivi; due grandi palestre e un campo di<br />

basket all’aperto; un ambulatorio medico, con servizio di consulenza psicologica.<br />

Dal POF dell’anno scolastico 2013/14 si evince che il <strong>Liceo</strong> focalizza la sua proposta formativa nei seguenti<br />

ambiti: ricerca didattica e progettazione attraverso un’ampia ed esaustiva articolazione di progetti curricolari<br />

ed extracurricolari sui saperi disciplinari e trasversali; perseguimento del successo scolastico, in particolare,<br />

per quanto riguarda le classi <strong>III</strong> liceo, con una specifica attività di orientamento in uscita; educazioni, con<br />

particolare attenzione, in modo trasversale a tutte le discipline, ai seguenti percorsi educativi: educazione alla<br />

legalità e alla cittadinanza attiva; educazione alla mondialità; educazione alla salute.<br />

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />

La <strong>classe</strong> <strong>III</strong> E è costituita da 17 studenti (10 alunne e 7 alunni), dei quali la componente maggioritaria è<br />

rappresentativa dell'originario nucleo ginnasiale, mentre 4 allievi, provenienti sia da altre classi della scuola<br />

(due elementi) sia da altri istituti scolastici (due elementi), vi si sono inseriti in itinere, dal secondo anno del<br />

ciclo ginnasiale fino al secondo anno del ciclo liceale.<br />

All'inizio del triennio la <strong>classe</strong> si componeva di 20 studenti, divenuti 22 nello stadio successivo grazie alle<br />

nuove immissioni. In quest'ultimo anno la struttura compositiva della <strong>classe</strong> ha fatto registrare una<br />

significativa riduzione numerica, determinata dalla non ammissione di due studenti e del trasferimento di altri<br />

tre.<br />

La continuità didattica è stata assicurata per la maggior parte delle materie, in ambito sia umanistico che<br />

scientifico. La Storia dell'Arte, dopo l'avvicendamento di due docenti al ginnasio, ha raggiunto uno stabile<br />

equilibrio in virtù della presenza continuativa, nei tre anni del liceo, di un'unica figura professionale; per la<br />

cattedra di Scienze va segnalato l'insediamento, nell'ultimo anno, di una nuova insegnante.<br />

Piuttosto eterogenea nelle sue connotazioni socio-culturali, la <strong>classe</strong> ha sviluppato dinamiche comunicativorelazionali<br />

strutturate in prospettiva pluralistica, facendo progressivamente affermare l'idea di una koiné<br />

scolastica fondata sul confronto, sulla condivisione, sulla partecipazione paritetica.<br />

Nel primo anno del percorso liceale, benché apparisse limitatamente organizzata sul piano del metodo di<br />

studio, la <strong>classe</strong> evidenziava, comunque, l'adeguato possesso di quelle qualità critico-cognitive e linguisticoespressive<br />

che sono requisiti imprescindibili per l'impostazione e lo sviluppo della formazione iniziale del<br />

triennio, e segnalava la presenza di alcuni studenti già particolarmente maturi, motivati, responsabili.

Nel secondo anno di liceo le indubbie capacità e l'impegno di molti studenti, se inizialmente si manifestavano<br />

nella forma di produzioni episodiche o estemporanee, in seguito sono stati canalizzati lungo le coordinate di<br />

una più attenta riflessione critica e di un approccio metodologico meglio disciplinato, con risultati convincenti<br />

anche nell'articolazione di percorsi consapevolmente elaborati.<br />

In quest'ultimo anno del triennio la <strong>classe</strong> ha fatto registrare il potenziamento delle capacità linguisticoespressive<br />

e critiche e il consolidamento degli strumenti di analisi e di sintesi; e ciò si è riscontrato in modo<br />

apprezzabile anche in quegli allievi che si mostravano, nei primi tempi, più defilati e perplessi rispetto al<br />

lavoro proposto. Seppure con una certa escursione nella qualità degli esiti, gli studenti mediamente hanno<br />

affinato e reso più rigorosa la metodologia operativa, acquisendo un più sicuro controllo critico dei contenuti e<br />

pervenendo a un uso più appropriato dei linguaggi specifici disciplinari. All'interno della <strong>classe</strong> si individuano<br />

tre livelli, delineati attraverso la seguente climax di valori:<br />

• Gli studenti del primo livello hanno manifestato notevole interesse per le discipline di studio,<br />

impegnandosi proficuamente nell'approfondimento dei contenuti e partecipando al dialogo didatticoeducativo<br />

con vivacità argomentativa. Hanno evidenziato ottime qualità intellettuali, approfondendo le<br />

varie problematiche con lucidità critica e proponendo rielaborazioni e collegamenti in contesti<br />

interdisciplinari, con approcci espositivi anche non canonici.<br />

• Gli studenti del secondo livello hanno partecipato alle attività didattiche con senso di responsabilità,<br />

acquisendo una preparazione adeguatamente articolata nei contenuti e assimilata con consapevolezza,<br />

anche se non sempre valorizzata da personali apporti critici.<br />

• Gli studenti del terzo livello, che costituiscono un gruppo decisamente minoritario, non sempre<br />

regolari e assidui nell'impegno, pur esprimendo provvisorietà di approccio metodologico, hanno,<br />

tuttavia, acquisito le conoscenze fondamentali, raggiungendo una preparazione di taglio descrittivonozionistico,<br />

ancora non organizzata criticamente.<br />

Il lavoro del Consiglio di Classe è stato orientato nella triplice direzione del recupero delle carenze, del<br />

potenziamento delle capacità linguistico-espressive, del consolidamento di un metodo di studio il più possibile<br />

autonomo ed efficace. Alla fine del percorso liceale gli allievi, il cui comportamento è stato disponibile e<br />

collaborativo nei confronti dei docenti, hanno globalmente raggiunto traguardi indicativi di una soddisfacente<br />

maturazione critica, correlata ad una preparazione omogenea nei contenuti, nelle competenze, nei possessi<br />

metodologici. Alcuni di loro, per rigore, spessore intellettuale e autonomia critica, possono aspirare ad una<br />

valutazione di eccellenza.<br />

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL BIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2009/10 A.S. 2010/11<br />

MATERIE LETTERARIE,<br />

LATINO E GRECO<br />

Ferrante<br />

Ferrante<br />

MATEMATICA<br />

Alessandro<br />

Alessandro<br />

INGLESE D’Andrea D’Andrea<br />

STORIA DELL'ARTE Di Mambro Capalbo<br />

ED. FISICA Mitrano Mitrano<br />

IRC Jori Jori

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO<br />

DISCIPLINA A.S. 2011/12 A.S. 2012/13 A.S. 2013/14<br />

ITALIANO Zisa Zisa Zisa<br />

LATINO/GRECO Stilo Stilo Stilo<br />

STORIA E FILOSOFIA Cecchi Cecchi Cecchi<br />

MATEMATICA E FISICA Alessandro Alessandro Alessandro<br />

INGLESE D’Andrea D’Andrea D’Andrea<br />

SCIENZE Petricca Petricca Federico<br />

STORIA DELL'ARTE Bellisario Bellisario Bellisario<br />

ED. FISICA Mitrano Mitrano Mitrano<br />

IRC Jori Jori Jori<br />

!

OBIETTIVI GENERALI E METODI<br />

All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni preliminari per dipartimento allo scopo convocate sono stati<br />

concordati i contenuti disciplinari e definiti obiettivi, metodi e criteri di verifica e valutazione; nelle previste<br />

riunioni del Consiglio di Classe è stato programmato e periodicamente verificato il percorso didattico e<br />

culturale della <strong>classe</strong>, avendo cura che in esso si sviluppassero e integrassero omogeneamente gli apporti delle<br />

diverse discipline. In tali sedi sono stati altresì programmati gli obiettivi comuni che si possono riassumere nei<br />

seguenti punti :<br />

- acquisire i contenuti generali e specifici;<br />

- potenziare le abilità di analisi, di sintesi, argomentative e di rielaborazione personale delle<br />

conoscenze acquisite;<br />

- padroneggiare i linguaggi specifici attinenti alle diverse aree disciplinari;<br />

- possedere le competenze di sintesi ed astrazione, proprie dell’impostazione logico-scientifica;<br />

- arricchire ed approfondire i contenuti in senso pluridisciplinare;<br />

- sviluppare il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea;<br />

- saper riconoscere le forme e i contenuti propri del sapere antico e metterli a confronto con il<br />

moderno, anche in un’ottica interdisciplinare.<br />

A seguire, suddivisi per materia, vengono indicati gli obiettivi didattici specifici per disciplina, che tutti gli<br />

alunni dimostrano di aver raggiunto, sia pure a livelli diversi, secondo la scala di valori precedentemente<br />

illustrata.<br />

MATERIA<br />

ITALIANO<br />

LATINO<br />

GRECO<br />

OBIETTIVI SPECIFICI DI DISCIPLINA<br />

Conoscere i fenomeni letterari fondanti e le più rilevanti problematiche culturali<br />

relative all’Ottocento e al Novecento; consolidare le abilità di analisi e di<br />

sintesi; saper interpretare tipologie testuali di diverso ambito; saper esporre e<br />

argomentare con chiarezza, coerenza e competenza morfosintattica; saper<br />

padroneggiare i mezzi linguistici nella ricezione e produzione, orale e scritta, in<br />

situazioni comunicative diverse; saper contestualizzare e rielaborare<br />

criticamente gli elementi culturali acquisiti; saper riconoscere i rimandi<br />

intertestuali; saper stabilire opportuni collegamenti disciplinari e tra discipline<br />

diverse.<br />

Leggere, comprendere, tradurre, interpretare testi letterari, complessi nella<br />

trama concettuale, nell’articolazione sintattica, nella struttura lessicale;<br />

effettuare analisi testuali di opere antiche, classificandone i diversi livelli<br />

linguistici (morfologico-sintattico-lessicale-semantico-metrico-stilisticoretorico);<br />

effettuare analisi intertestuali, inserendo i testi in quadri sinottici e<br />

definendo il sistema di analogie e la fenomenologia di influenza; collocare gli<br />

autori e i prodotti letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale;<br />

riconoscere le relazioni di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel<br />

quale si contestualizza, tracciando le coordinate del genere di appartenenza;<br />

utilizzare la lingua dei testi antichi come veicolo ed espressione di categorie<br />

antropologiche e culturali.<br />

Leggere, comprendere, tradurre, interpretare testi letterari, complessi nella<br />

trama concettuale, nell’articolazione sintattica, nella struttura lessicale;<br />

effettuare analisi testuali di opere antiche, classificandone i diversi livelli<br />

linguistici (morfologico-sintattico-lessicale-semantico-metrico-stilisticoretorico);<br />

effettuare analisi intertestuali, inserendo i testi in quadri sinottici e<br />

definendo il sistema di analogie e la fenomenologia di influenza; collocare gli

STORIA<br />

FILOSOFIA<br />

INGLESE<br />

MATEMATICA<br />

FISICA<br />

SCIENZE<br />

STORIA DELL’ARTE<br />

ED.FISICA<br />

IRC<br />

autori e i prodotti letterari nell’arco dello sviluppo storico-culturale;<br />

riconoscere le relazioni di un’opera con la tradizione del sistema letterario nel<br />

quale si contestualizza, tracciando le coordinate del genere di appartenenza;<br />

utilizzare la lingua dei testi antichi come veicolo ed espressione di categorie<br />

antropologiche e culturali.<br />

Acquisire conoscenze nell’ambito dei contenuti e delle problematiche inerenti<br />

alla storia e alla filosofia del terzo anno; acquisire capacità atte a<br />

contestualizzare le conoscenze; acquisire capacità atte a stabilire collegamenti<br />

trasversali sia tra le due materie, ma anche, ove possibile, tra le varie<br />

discipline; acquisire un linguaggio specifico; acquisire capacità riflessive e<br />

critiche; acquisire autonomia e sistematicità nel metodo di studio.<br />

Acquisire conoscenze nell’ambito dei contenuti e delle problematiche inerenti<br />

alla storia e alla filosofia del terzo anno; acquisire capacità atte a<br />

contestualizzare le conoscenze; acquisire capacità atte a stabilire collegamenti<br />

trasversali sia tra le due materie, ma anche, ove possibile, tra le varie<br />

discipline; acquisire un linguaggio specifico; acquisire capacità riflessive e<br />

critiche; acquisire autonomia e sistematicità nel metodo di studio.<br />

Raggiungere il livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento, ovvero,<br />

essere in grado di utilizzare la lingua e di saper comprendere le idee-chiave di<br />

un testo letterario che tratti sia argomenti concreti che astratti; saper interagire<br />

con un buon grado di “fluency”, dimostrando conoscenza e padronanza critica<br />

dei contenuti storico-letterari previsti dal curricolo; comprendere le idee<br />

principali di un’ampia tipologia di testi, anche complessi, inserendoli nel loro<br />

contesto storico-sociale, individuandone gli elementi propri del periodo<br />

letterario e dell’autore; saper produrre un testo su vari argomenti, esprimendo<br />

con chiarezza il proprio punto di vista; essere in grado di sapersi orientare in<br />

una conversazione a carattere pluridisciplinare in lingua straniera.<br />

Conoscere i contenuti generali e specifici della matematica; comprendere il<br />

linguaggio formale specifico; saper utilizzare le procedure tipiche del<br />

linguaggio matematico.<br />

Conoscere i fenomeni naturali più significativi; utilizzare con padronanza il<br />

linguaggio matematico adeguato alle situazioni descritte, saper utilizzare e<br />

interpretare modelli e leggi fisiche in situazioni diverse.<br />

Conoscere i nodi fondanti della disciplina; saper argomentare e rielaborare i<br />

temi trattati in maniera personale e critica; saper utilizzare un linguaggio<br />

tecnico- scientifico rigoroso; saper collegare gli argomenti con le discipline<br />

scientifiche ed umanistiche integrandoli in una visione globale.<br />

Saper contestualizzare il prodotto artistico e gli artisti nel corretto momento<br />

storico; saper riconoscere stili e tecniche artistiche; saper leggere l’opera<br />

d’arte sia dal punto di vista iconografico che iconologico; saper confrontare,<br />

esprimere pareri critici e relazionarsi con le altre discipline; saper utilizzare<br />

correttamente il lessico specifico.<br />

Riconoscere e consolidare le proprie potenzialità in ambito sportivo sia sotto<br />

l’aspetto fisico che psichico; acquisire familiarità con l’attività motoria e<br />

assumere la pratica sportiva come abitudine di vita; acquisire una conoscenza<br />

critica dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società;<br />

consolidare il carattere; consolidare lo spirito di socializzazione e il rispetto<br />

delle regole; saper partecipare attivamente alle attività di gruppo.<br />

Contestualizzare gli avvenimenti fondamentali della storia della chiesa<br />

dall’unità d’Italia alla fine del Novecento.<br />

Identificare i punti teologici fondamentali della dottrina sociale della chiesa<br />

(encicliche sociali) e del Concilio Vaticano.<br />

Maturare capacità di confronto e dialogo fra diverse scelte religiose.

I metodi utilizzati dai docenti del consiglio di <strong>classe</strong> nel processo di insegnamento/apprendimento sono stati:<br />

• lezione frontale<br />

• didattica interattiva<br />

• lavori di ricerca e approfondimento<br />

• peer education<br />

• coopertative learning<br />

• uso delle ITC<br />

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA<br />

Rispetto agli obiettivi prefissati, il Consiglio di Classe ha ritenuto importante promuovere quelle<br />

attività curricolari ed extracurricolari alle quali gli studenti potessero interessarsi con risultati positivi,<br />

ai fini di un ulteriore ampliamento del loro orizzonte culturale e di un significativo arricchimento<br />

critico-intellettuale.<br />

La <strong>classe</strong>, pertanto, nella sua globalità o attraverso rappresentanze di studenti, nel corso del triennio<br />

ha partecipato ai seguenti progetti e iniziative culturali:<br />

Greco e Latino • Conferenza:”Il classicismo e le radici della cultura europea”, Università LUISS<br />

di Roma.( Borrello, Fea, Pennetta.), a.s.2012-2013<br />

• Convegno “!"#$% e Civitas Christiana” Università Salesiana di Roma,<br />

a.s.2012-2013. Otto allievi della <strong>classe</strong> (Imperatrice, Manes, Marianeschi,<br />

Mattii, Moriggi, Pisano, Tesolin, Toneatto) hanno partecipato al convegno,<br />

relazionando sul tema “La donna nella &"#$%”, e hanno ricevuto l’encomio del<br />

Preside di Facoltà. Il lavoro per la rigorosa e originale analisi della<br />

problematica proposta, è stato inserito nella pubblicazione degli Atti del<br />

Convegno.<br />

• Conferenza di Guido Paduano e Monica Centanni sul “Teatro di Sofocle, da<br />

Antigone ad Edipo Re”, a cura dell’INDA., a.s.2012-2013.<br />

• Convegno internazionale “Villa Adriana: memoria, storia, fortuna, futuro”<br />

presso il “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”, con Monica<br />

Centanni.(Borrello, Fea, Pennetta, Tesolin)., a.s.2012-2013.<br />

• “Theatron: teatro antico alla Sapienza”, a cura di Anna Maria Belardinelli,<br />

a.s. 2011-2012, a.s.2012-2013.<br />

• Progetto P.O.F. : “La drammaturgia classica” in collaborazione con l’Istituto<br />

Nazionale del Dramma Antico. Approccio drammaturgico ai testi teatrali<br />

classici, complementare alle metodologie filologiche. Conferenze tenute da<br />

docenti universitari presso i licei firmatari del protocollo di intesa con<br />

l’I.N.D.A: Mamiani, Visconti, <strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>, Dante Alighieri, Convitto<br />

Nazionale. Corso monografico: ”Potere e politica: attualità della tragedia<br />

greca”, a.s.2013-2014.<br />

• Conferenze A.I.C.C. (Associazione Italiana Cultura Classica) su: Teocrito,<br />

Virgilio, Apuleio, a.s.2012-2013.<br />

• Convegno Internazionale di Studi sul Dramma Antico: “Agamennone, cento<br />

anni dopo”, a cura dell’INDA (Manes,Marianeschi, Mattii, Moriggi, Musumeci,<br />

Pennetta, Pisano, Toneatto), a.s.2013-2014.<br />

• Visita alla Biblioteca Angelica con accesso allo spazio manoscritti,a.s.2012-<br />

2013.<br />

• Nel corso del triennio gli alunni hanno seguito un percorso di approfondimento<br />

degli elementi fondanti della drammaturgia classica. A complemento e<br />

integrazione delle suddette attività gli studenti hanno fruito delle seguenti<br />

rappresentazioni teatrali e cinematografiche:”Antigone”, “Ippolito”, “Medea”,<br />

“Amore e Psiche”, “La Pace”, “Mostellaria”, “Il Mercante di Venezia”,<br />

“Satyricon “ di Federico Fellini, “Pompei” a cura del British Museum.

Inglese<br />

Italiano<br />

Storia e<br />

Filosofia<br />

• Progetto P.O.F. “Le Idi di…”(Giornale d’istituto) (Luzzi), a.s.2011-2012.<br />

• Progetto P.O.F.“Book Generator”. Presentazione del libro “Se ti abbraccio non<br />

aver paura” di Fulvio Ervas. (Pennetta, Toneatto),a.s.2011-2012.<br />

• Progetto P.O.F. “ Quotidiano in <strong>classe</strong>”, a.s.2013-2014.<br />

• Progetto P.O.F.”Letture filosofiche” sul tema “Le radici della filosofia<br />

politica”, a.s.2011-2012.<br />

• Progetto P.O.F. “Geografia delle memoria nel Lazio”.! Gli/le studenti/sse<br />

Imperatrice Maria, Manes Silvia, Musumeci Valeria, Tesolin Lorenzo, Toneatto<br />

Anna nell’a.s. 2012/13 hanno partecipato al progetto –Geografia della memoria<br />

nel Lazio – patrocinato dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Museo della<br />

Shoah di Roma, un lavoro di ricerca sulle leggi razziali italiane del 1938-43 e<br />

sui luoghi d’internamento situati nel territorio regionale.<br />

• Progetto P.O.F. “Olimpiadi della Filosofia” (Manes, Mattii, Tesolin), a.s.2012-<br />

2013.<br />

• Conferenza sul tema:“Settanta anni fa, quello che ci costituisce e è la<br />

resistenza”, <strong>Liceo</strong> Righi (Imperatrice, Sanzò, Scali, Toneatto),a.s.2013-2014.<br />

• Progetto P.O.F. sulle Ballate inglesi :“ Lyrical Ballads”, a.s. 2011-2012.<br />

Matematica e<br />

Fisica<br />

• Progetto P.O.F. “ Olimpiadi di Matematica”, a.s.2011-2012 (Imperatrice,<br />

Luzzi, Mattii, Sova); a.s.2012-2013(Imperatrice, Mattii, Sova) ; a.s.2013-2014<br />

(Imperatrice).<br />

• Progetto P.O.F. “ Laboratorio di Oscillazioni Meccaniche” (Luzzi,<br />

Mattii),a.s.2012-2013.<br />

• Progetto P.O.F. “N.E.R.D. –Non E’ Roba per Donne”<br />

(I seminario: ha partecipato tutta la <strong>classe</strong>; II seminario: Toneatto.), a.s.2013-<br />

2014.<br />

• Progetto P.O.F. “P.L.S” (Piano Lauree Scientifiche) presso l’Università<br />

Sapienza, Dipartimento di Matematica: Esercitazioni di ambito disciplinare.<br />

(Luzzi e Mattii),a.s.2013-2014<br />

Scienze • Progetto P.O.F. “Planetario a scuola”, a.s.2013-2014.!<br />

Storia dell’Arte • Progetto P.O.F. “Laboratorio di restauro” (Scali), a.s.2012-2013.!<br />

Attività<br />

Complementari<br />

• Viaggio di Istruzione a Parigi, a.s.2011-2012.<br />

• Viaggio di Istruzione a Berlino, a.s.2013-2014.<br />

• Mostra su Verdi con concerto e visita didattica all’Accademia dei Lincei.<br />

(Borrello, Fea, Luzzi, Marianeschi, Moriggi),a.s.2013-2014.<br />

• Concerto Auditorium Parco della Musica: “Musiche di Mozart”. (Manes,<br />

Musumeci, Toneatto), a.s.2013-2014.<br />

• Progetto P.O.F. Ciclo di conferenze sul tema : “Economia Politica”, a.s.2012-<br />

2013.<br />

!

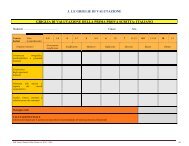

VERIFICHE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE<br />

In sede di Collegio docenti sono stati approvati i criteri di attribuzione dei voti secondo la griglia di indicatori<br />

che si allega (allegato n.1), assunta da tutti i Consigli di <strong>classe</strong>.<br />

La valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, avvenuta in itinere e alla fine dei due<br />

periodi (trimestre e pentamestre), è stata intesa come momento formativo, atto a cogliere i progressi compiuti<br />

dagli alunni rispetto ai loro livelli di partenza.<br />

La correzione delle prove oggetto di Esame di Stato è avvenuta utilizzando le griglie di correzione che si<br />

allegano (allegati n.2-3-4), in particolare nei casi di simulazione di prove d’esame: le griglie sono state<br />

approvate in Collegio docenti e sono comuni a tutte le classi.<br />

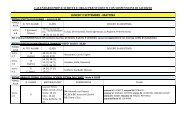

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

Sono state somministrate agli studenti le seguenti simulazioni di prove d’esame, con una durata delle prove di<br />

3 ore per la Terza Prova e di 5 ore per la Prima Prova.<br />

Modalità e tipologie della simulazione della Terza Prova<br />

Per la <strong>classe</strong> <strong>III</strong> E sono state programmate due simulazioni della terza prova. La prima, somministrata, secondo<br />

la tipologia A, nel primo periodo dell’anno scolastico (trimestre), in data 20/11/2013, con la durata di 3 ore,<br />

verteva sulle seguenti materie: Latino, Storia, Inglese, Fisica, Storia dell’Arte.<br />

La seconda simulazione della Terza Prova, somministrata, secondo la tipologia B, nel secondo periodo<br />

dell’anno scolastico (pentamestre), in data 15/04/2014, con la durata di 3 ore, verteva sulle seguenti materie:<br />

Latino, Filosofia, Inglese, Matematica, Storia dell’Arte.<br />

Si allegano i testi delle prove (allegato n.5) e le relative griglie di valutazione.<br />

Dai riscontri in sede di valutazione collegiale, emerge che la tipologia B è più congeniale al conseguimento di<br />

risultati positivi.!Le materie in cui gli studenti hanno conseguito migliori esiti di profitto risultano essere Fisica<br />

e Storia (oltre a Latino, Inglese e Storia dell’Arte, materie presenti in entrambe le simulazioni).<br />

E’ stata programmata per il giorno 20/05/2014 la simulazione della Prima Prova, con la durata di 5 ore.<br />

Si allegano al presente documento:<br />

ALLEGATI<br />

Allegato n.1 -<br />

Criteri di valutazione e assegnazione dei voti<br />

Allegati n.2 – 3 - 4 - Griglie di valutazione per la prova scritta d’italiano, di lingua classica, di terza prova<br />

Allegati n. 5<br />

Testi delle simulazioni delle prove d’esame<br />

Allegati n.6 al 17 - Programmi disciplinari<br />

Roma 15 maggio 2014

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

ITALIANO prof. ZISA DANIELA (firma)……………………..<br />

LATINO prof. STILO DELIA (firma)……………………..<br />

GRECO prof. STILO DELIA (firma)……………………..<br />

INGLESE prof. D’ANDREA VALERIA (firma)……………………..<br />

STORIA E FILOSOFIA prof. CECCHI FABIO (firma)……………………..<br />

MATEMATICA E FISICA prof. ALESSANDRO ROSA M. (firma)……………………..<br />

SCIENZE prof. FEDERICO MARIA (firma)……………………..<br />

STORIA DELL’ARTE prof. BELLISARIO FABIO (firma)……………………..<br />

ED. FISICA prof. MITRANO ANTONIO (firma)……………………..<br />

IRC/MAT.ALT. prof. JORI ANTONELLA (firma)……………………..

! ALLEGATO N.1<br />

VERIFICA E VALUTAZIONE<br />

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono<br />

strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno.<br />

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:<br />

Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.<br />

Abilità:<br />

implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e<br />

pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti ).<br />

Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione<br />

culturale.<br />

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.<br />

Voto<br />

Indicatori di<br />

conoscenze<br />

Indicatori di<br />

abilità<br />

Indicatori di<br />

competenze<br />

Livello di certificazione delle competenze di<br />

base<br />

(DM 9 del 27 gennaio 2010)<br />

1 – 3<br />

Possiede labili o nulle conoscenze degli<br />

argomenti disciplinari e disarticolate<br />

nozioni dei loro ambiti contestuali.<br />

Disattende le consegne, alle quali risponde con<br />

assoluta incongruenza di linguaggio e di<br />

argomentazione.<br />

Non sa orientarsi nell'analisi di problemi semplici e<br />

non è in grado di applicare regole o elementari<br />

operazioni risolutive.<br />

4<br />

Conosce in modo vago e confuso gli<br />

argomenti disciplinari. Ne distingue con<br />

difficoltà i nuclei essenziali e le<br />

interrelazioni.<br />

Evidenzia imprecisioni e carenze anche gravi<br />

nell'elaborazione delle consegne, che svolge con<br />

un linguaggio disordinato e scorretto.<br />

Si orienta a fatica nell'analisi dei problemi pur<br />

semplici, che affronta con confuse e non fondate<br />

procedure di risoluzione.<br />

Non ha raggiunto il livello base delle<br />

competenze.<br />

5<br />

E' in possesso di un esiguo repertorio di<br />

conoscenze, delle quali coglie<br />

parzialmente implicazioni e rimandi<br />

essenziali.<br />

Sviluppa le consegne in modo sommario o<br />

incompleto, con non certa padronanza delle<br />

soluzioni espressive.<br />

Sa analizzare problemi semplici in un numero<br />

limitato di contesti. Applica, non sempre<br />

adeguatamente, solo semplici procedure risolutive.<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9 – 10<br />

Conosce gli ambiti delle diverse<br />

discipline e ne coglie in linea globale<br />

contenuti e sviluppi.<br />

Conosce gli argomenti e li colloca<br />

correttamente nei diversi ambiti<br />

disciplinari.<br />

Conosce gli ambiti disciplinari, anche<br />

grazie ad approfondimenti personali negli<br />

aspetti per i quali ha maggiore interesse.<br />

Mostra piena padronanza degli ambiti<br />

disciplinari grazie a una ricca e articolata rete<br />

di informazioni.<br />

Comprende le consegne e risponde in modo<br />

semplice ma appropriato, secondo i diversi<br />

linguaggi disciplinari.<br />

Comprende e contestualizza le consegne e le<br />

sviluppa attraverso percorsi di rielaborazione<br />

complessivamente coerenti.<br />

Sviluppa le consegne con rigore logicoconcettuale,<br />

operando collegamenti con<br />

appropriata scelta di argomentazioni.<br />

E’ in grado di sviluppare analisi autonome a partire<br />

dalle consegne e di esporne i risultati con pertinenza ed<br />

efficacia. Effettua con sicurezza e originalità<br />

collegamenti e confronti tra i diversi ambiti di studio.<br />

Sa analizzare problemi semplici ed orientarsi nella<br />

scelta e nella applicazione delle strategie di<br />

risoluzione.<br />

Sa impostare problemi di media complessità e<br />

formularne in modo appropriato le relative ipotesi<br />

di risoluzione.<br />

E’ capace di enucleare in modo articolato strategie<br />

di risoluzione dei problemi per elaborare le quali sa<br />

operare scelte coerenti ed efficaci.<br />

Sa impostare percorsi di studio autonomi che sviluppa con<br />

ricca pertinenza di riferimenti; sa risolvere problemi<br />

anche complessi mostrando sicura capacità di orientarsi.<br />

Livello base: lo studente svolge compiti<br />

semplici in situazioni note, mostrando di<br />

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di<br />

saper applicare regole e procedure<br />

fondamentali.<br />

Livello intermedio: lo studente svolge<br />

compiti e risolve problemi complessi in<br />

situazioni note, compie scelte consapevoli,<br />

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e<br />

le abilità acquisite.<br />

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e<br />

problemi complessi in situazioni anche non<br />

note, mostrando padronanza nell’uso delle<br />

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e<br />

sostenere le proprie opinioni e assumere<br />

autonomamente decisioni consapevoli

ALLEGATO N.2<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

!<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Giudizio sintetico<br />

Correttezza ortografica,<br />

morfosintattica e proprietà<br />

lessicale<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

Conoscenza<br />

degli argomenti<br />

proposti<br />

Aderenza alla traccia e<br />

rispetto dei vincoli<br />

comunicativi<br />

Analisi, sintesi, coerenza e<br />

rielaborazione dei contenuti<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)

ALLEGATO N.3<br />

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

!<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA<br />

Studente ……………………………… Classe Sez.<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

1-4 1-4 5 5-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Giudizio sintetico<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

Comprensione del testo<br />

Conoscenza della morfosintassi<br />

Qualità linguistica della traduzione<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

(ottenuta dividendo per il numero dei descrittori ed arrotondando all’unità in presenza di decimali)<br />

I DOCENTI

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

ALLEGATO N.4<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A)<br />

STUDENTE: ……………………………………….<br />

CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ……<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Giudizio sintetico<br />

Voto<br />

in quindicesimi<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 15. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

<strong>Liceo</strong> Classico Statale “<strong>Giulio</strong> <strong>Cesare</strong>” - Roma<br />

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA B)<br />

STUDENTE: ………………………………………<br />

CLASSE <strong>III</strong> SEZ. ………<br />

Voto in<br />

decimi<br />

Voto in<br />

quindicesimi<br />

1-3 1-4 4 5-7 5 8-9 6 10 7 11-12 8-9 13-14 10 15<br />

Giudizio sintetico<br />

Gravemente<br />

insufficiente<br />

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo<br />

MATERIE 1. 2. 3. 4. 5.<br />

Descrittori<br />

Quesiti<br />

1° quesito 2° quesito 3° quesito 4° quesito 5° quesito 6° quesito 7° quesito 8° quesito 9° quesito 10° quesito<br />

conoscenza e articolazione<br />

degli argomenti proposti<br />

correttezza e competenza<br />

nell’utilizzo della lingua e dei<br />

linguaggi specifici<br />

pertinenza con le richieste e<br />

capacità di utilizzare<br />

criticamente le conoscenze<br />

Punteggio totale<br />

VALUTAZIONE FINALE<br />

!<br />

La valutazione dei singoli quesiti è ottenuta sommando la valutazione dei descrittori.<br />

La valutazione della prova è ottenuta sommando le valutazioni dei quesiti e dividendo per 30. Il valore ottenuto è approssimato<br />

all’intero più vicino (per difetto in caso di decimale minore di 0,5 o per eccesso in caso di decimale maggiore o uguale a 0,5).<br />

I DOCENTI

ALLEGATO N.5<br />

SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME<br />

TESTI DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 20/11/2013 (Tipologia A)<br />

Latino<br />

La protesta dell’intellettuale durante il Principato di Nerone, tra inquietudine esistenziale, riflessione<br />

morale e dissenso politico.<br />

Storia<br />

Spiega perché la penetrazione imperialista delle potenze europee nel continente asiatico fu più difficile di<br />

quella attuata in Africa ed illustra contestualmente la differenza tra i modelli di amministrazione delle<br />

colonie.<br />

Inglese<br />

Explain W. Blake’s poetry, by considering his social, artistic and historical background; his idea of<br />

imagination and the poet. You can make references to his poems.<br />

Fisica<br />

Descrivi le proprietà elettriche di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico.<br />

Storia dell’Arte<br />

Tramite l’analisi dell’ opera “Pubertà” (1895) delineate il nesso tra la poetica figurativa di E.Munch e la<br />

coeva produzione del drammaturgo H. Ibsen.

TESTI DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DEL 15/04/2014 (Tipologia B)<br />

Latino<br />

1) Modernità di Quintiliano nell’impostazione delle problematiche educative.<br />

2) La posizione ideologico-culturale di Plinio il Giovane nei confronti dei Cristiani.<br />

Filosofia<br />

1) Analizza le tematiche generali dell’opera Al di là del bene e del male di Nietzsche.<br />

2) Libertà e aut-aut nella filosofia esistenziale di Kierkegaard.<br />

Inglese<br />

1) The Victorian novel is considered to be a mirror of life. Explain. You can make references to one or<br />

more than one authors.<br />

2) What are the main features and themes of the novel A Passage to India, by E. M. Forster<br />

Matematica<br />

1) Determinare i cateti di un triangolo rettangolo ABC, sapendo che la sua area è 36!3 e che uno degli<br />

angoli acuti è doppio dell’altro.<br />

2) Risolvi la seguente equazione 1- cos2x = senx . Al termine dimostra la formula di duplicazione del<br />

coseno.<br />

Storia dell’Arte<br />

1) Delineate, tramite opportuni esempi, le due fasi della pittura futurista.<br />

2) Il concetto di “stimmung” nietzschiano permea tutta la pittura metafisica di Giorgio De Chirico.<br />

Tramite un’opera delineatene il significato specifico.

ALLEGATI<br />

PROGRAMMI DISCIPLINARI<br />

ALLEGATO N. 6.<br />

ALLEGATO N. 7.<br />

ALLEGATO N. 8.<br />

ALLEGATO N. 9.<br />

ALLEGATO N. 10.<br />

ALLEGATO N. 11.<br />

ALLEGATO N. 12.<br />

ALLEGATO N. 13.<br />

ALLEGATO N. 14.<br />

ALLEGATO N. 15.<br />

ALLEGATO N. 16.<br />

ALLEGATO N. 17.<br />

Italiano<br />

Latino<br />

Greco<br />

Inglese<br />

Storia<br />

Filosofia<br />

Matematica<br />

Fisica<br />

Scienze<br />

Storia dell’arte<br />

Educazione fisica<br />

Insegnamento Religione Cattolica

ALLEGATO N.6<br />

ITALIANO<br />

Programma svolto<br />

Manuale in adozione: Baldi – Giusso – Razetti - Zaccaria: “Testi e storia della Letteratura”, volumi D,E,F,<br />

Paravia.<br />

Preromanticismo: le premesse e gli aspetti fondamentali.<br />

Il Romanticismo: Origine del termine; le tematiche, l’intellettuale e le contraddizioni dell’età.<br />

Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti, la poetica dei romantici italiani, Madame de<br />

Stael, “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni; Pietro Giordani “Un italiano risponde al discorso della de<br />

Stael”; Giovanni Berchet, da “Lettera semiseria di Grisostomo”, “La poesia popolare”.<br />

Il romanzo storico: le caratteristiche del genere, il romanzo storico in Italia.<br />

Alessandro Manzoni: vita, formazione; prima delle conversione: le opere classisicistiche; dopo la<br />

conversione: la concezione della storia e della letteratura; dalla “Lettre a M. Chaveut”, “Storia e invenzione<br />

poetica”; lettera di Manzoni a <strong>Cesare</strong> d'Azeglio: dalla “Lettera sul Romanticismo”, “L'utile,il<br />

vero,l'interessante”.<br />

Da “Gli inni sacri”, “La Pentecoste” (contenuto informativo).<br />

La lirica patriottica e civile: “Marzo 1821” (contenuto informativo); “Cinque Maggio” (contenuto<br />

informativo).<br />

Le Tragedie: la novità della tragedia Manzoniana,; “Il conte di Carmagnola” (vicenda e temi),” L'Adelchi”<br />

(vicenda e temi); “la morte di Ermengarda” coro dell'atto IV.<br />

Il “Fermo e Lucia” e i “Promessi Sposi”: Manzoni e il problema del romanzo; i Promessi Sposi e il romanzo<br />

storico; il quadro polemico del Seicento; l'ideale manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo;<br />

l'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il rifiuto dell'idillio; la<br />

concezione manzoniana della Provvidenza; l'ironia verso la narrazione e i lettori; l'ironia verso i personaggi;<br />

il Fermo e Lucia: un altro romanzo; il problema della lingua.<br />

Testi: “Il Conte del Sagrato: un documento di costume storico”, dal “Fermo e Lucia”, tomo II, capitolo VII,<br />

nel confronto con “L’Innominato: dalla storia al mito” da “I Promessi Sposi”, capitolo XIX.<br />

Giacomo Leopardi: la vita, la formazione. Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura<br />

malvagia, il pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito”: l'infinito nell'immaginazione, il bello<br />

poetico, antichi e moderni.<br />

Testi: dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”,<br />

“L’antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Teoria della visione”, “Parole poetiche”, “Ricordanza<br />

e poesia”, “ Teoria del suono”, “Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La doppia visione”, “La<br />

rimembranza”.<br />

I Canti: le Canzoni, gli Idilli, il “Risorgimento” e i “Grandi idilli” del '28-'30; la distanza dai primi idilli; la<br />

Ginestra e l'idea Leopardiana del progresso.<br />

Testi: dai Canti: “L'infinito”; “Ultimo canto di Saffo”; “A Silvia” ; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno<br />

di un pastore errante dell'Asia”; “La ginestra o il fiore del deserto”.<br />

Le Operette morali e “l'arido vero”.<br />

Testi: dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico”.<br />

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il<br />

Romanticismo straniero; un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata;<br />

Testi: I.U. Tarchetti, “Fosca” (lettura integrale).<br />

Il Positivismo: contesto storico, socio-economico e culturale.<br />

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart;<br />

tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano; “Madame Bovary” (vicende e temi).<br />

I fratelli De Goncourt, da “Germinie Lacerteux” la Prefazione: “Un manifesto del Naturalismo”.<br />

Emile Zola: vita, opere;<br />

Testi: “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”, Prefazione de “Il romanzo sperimentale”;<br />

“L’Assommoir” (trama).<br />

Giovanni Verga: vita, formazione, opere.<br />

I romanzi preveristi.<br />

Testi: da Eva, Prefazione, “Arte, Banche e Imprese industriali”.<br />

La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità; la tecnica<br />

narrativa.<br />

Testi: “Sanità rusticana e malattia cittadina”; da “L’amante di Gramigna”, Prefazione, “Impersonalità e<br />

regressione”; “L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato”.<br />

L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del pessimismo.<br />

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative; le diverse ideologie.<br />

Vita dei campi.<br />

Testi: da “Vita dei campi”, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”.<br />

Il ciclo dei Vinti.<br />

Testi: da “I Malavoglia”, Prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”.<br />

I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione<br />

romantica del monto rurale; la costruzione bipolare del romanzo.<br />

Testi: da “I Malavoglia”, capitolo I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; dalle “Novelle rusticane”,<br />

“La roba”, “Libertà”.<br />

Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la<br />

critica alla “religione della roba”.<br />

Testi: da “Mastro-don Gesualdo”, I, capitolo IV, “La tensione faustiana del self-made man”.<br />

Il Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e<br />

miti della letteratura decadente.<br />

Testi: C. Baudelaire, da “Le fleur du mal”, “Correspondances”; “L’albatro”.<br />

La poesia simbolista: simbolo e allegoria; la lezione di Baudelaire.<br />

Testi: P. Verlaine, da “Un tempo e poco fa”, “Arte Poetica”; “Languore”; A. Rimbaud, dalle “Poesie”,<br />

“Vocali”; S. Mallarmè, da “Un colpo di dadi”, “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”.<br />

Il romanzo decadente in Europa, coordinate culturali (Wilde, J.K. Huysmans)<br />

Gabriele d'Annunzio: vita. L’estetismo e la sua crisi: i versi degli anni Ottanta e l'estetismo; “Il Piacere” e<br />

la crisi dell'estetismo.<br />

I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l'esteta; “Il Trionfo della morte” (temi e<br />

trama); “Le vergini delle rocce” (temi e trama); “Il fuoco”(temi e trama).<br />

Le Laudi: progetto e struttura.<br />

Testi: da “Alcyone”, “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”.<br />

Il periodo notturno.<br />

Giovanni Pascoli: vita, formazione, opere. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i<br />

simboli.<br />

La poetica: il fanciullino; la poesia “pura”.<br />

Testi: da “Il fanciullino”, “Una poetica decadente”.<br />

Ideologia politica: dal socialismo alla fede umanitaria, la mitizzazione del piccolo operaio rurale, il<br />

nazionalismo.<br />

I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori, i miti.<br />

Le soluzioni formali; sintassi,lessico,aspetti fonici,metrica e figure retoriche.<br />

Myricae.<br />

Testi: da “Myricae”, “Arano”, “X Agosto”, “Temporale”; dai “Poemetti”, “Italy” (II,<strong>III</strong>,V,V<strong>III</strong>), dai “Canti<br />

di Castelvecchio”, “Il gelsomino notturno”.

Italo Svevo: vita, opere; la formazione culturale: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin; i<br />

rapporti con la psicoanalisi.<br />

I romanzi e le figure dell’ “inetto”: “Una vita”: inettitudine, malattia , “doppio”. “Antiromanzo di<br />

formazione”. “Senilità”: tematica, autoinganni. “La coscienza di Zeno”: tematica psicoanalitica;<br />

ambivalenza salute-malattia. Struttura narrativa e scardinamento dell’ordine cronologico.<br />

Testi: “La coscienza di Zeno”, lettura integrale consigliata.<br />

Luigi Pirandello: vita, formazione, opere. Ideologia e poetica: realtà e apparenza, la dissoluzione dell'io, la<br />

critica alle convenzioni sociali, la poetica dell'umorismo; i romanzi e le novelle: da “L'Esclusa” al “Il fu<br />

Mattia Pascal” e a “Uno, nessuno e centomila”; “Novelle per un anno”; il teatro pirandelliano. Il<br />

“metateatro”: “ Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico IV”.<br />

Testi: “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale consigliata.<br />

La nuova poesia “ermetica”<br />

Origine e significato del termine “ermetismo”, il contesto culturale, la poetica, i temi, gli aspetti formali.<br />

La poesia del Novecento (coordinate culturali): Crepuscolarismo, “Manifesto del Futurismo” di Marinetti.<br />

Umberto Saba: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />

Testi: dal “Canzoniere”, “Trieste”.<br />

Giuseppe Ungaretti: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />

Testi: da “L'Allegria”, “Soldati”; “Veglia”.<br />

Eugenio Montale: biografia, formazione, la poetica, le opere.<br />

Testi: da “Ossi di seppia”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.<br />

Dante, “DIVINA COMMEDIA”- PARADISO<br />

Testo in adozione: F. Greco, “Antologia dei canti dalla Commedia”, Zanichelli.<br />

Canto I: protasi e invocazione(vv1-36), ascesa al cielo (vv 37-81), dubbi di Dante risolti da Beatrice (vv 82-<br />

99), l'ordine dell'Universo(vv 100-142)<br />

Canto II: ammonimento ai lettori(vv1-18)<br />

Canto <strong>III</strong>: il cielo della Luna (vv 1-33), Piccarda Donati (vv 34-57), i gradi della beatitudine e l'inadempienza<br />

dei voti (vv 58-108), l'imperatrice Costanza (vv 109-130)<br />

Canto VI: Giustiniano (vv 1-33), storia e funzione dell'impero (vv34-111), Romeo di Villanova (vv 112-142)<br />

Canto V<strong>III</strong>: Cielo di Venere. Gli spiriti amanti (vv 1-30), Incontro con Carlo Martello (vv 31-48), Carlo<br />

Martello si presenta (vv 49-84), Spiegazione sulle diverse inclinazioni umane (vv 85-135), Gli uomini<br />

devono assecondare le inclinazioni (vv 136-148)<br />

Canto XI: le cure umane e le glorie celesti (vv 1-12), dubbi di Dante(vv 13-27), elogio di San Francesco( vv<br />

28-117), decadenza dell'ordine Domenicano( vv 118-139)<br />

Canto XII: riassunto.<br />

Canto XVII: perplessità di Dante (vv 1-30), risposta di Cacciaguida: profezia dell'esilio di Dante (vv 31-39),<br />

la missione del poeta (vv 100-142)<br />

Canto XXX<strong>III</strong>: preghiera di San Bernando alla Vergine (vv 1-45), visione di Dio e dell'unità dell'universo in<br />

Dio (vv 46-108), misteri della Trinità e dell'Incarnazione (vv 109-132), sforzo supremo della mente di Dante,<br />

sua folgorazione e appagamento (vv 133-145).<br />

GLI STUDENTI<br />

LA DOCENTE<br />

Prof. DANIELA ZISA

ALLEGATO N.7<br />

LATINO<br />

Programma svolto<br />

L’ETÀ DEL PRINCIPATO<br />

Il contesto storico-culturale<br />

Il sistema letterario<br />

Cultura e spettacolo: la letteratura della prima età imperiale<br />

SENECA IL VECCHIO e Le Declamationes<br />

Le Recitationes<br />

La tradizione favolistica: FEDRO<br />

La poesia astronomica: GERMANICO E MANILIO<br />

La filosofia: SENECA<br />

L’epica: LUCANO<br />

PETRONIO e il Satyricon<br />

La satira :<br />

- PERSIO<br />

- GIOVENALE<br />

Il sapere enciclopedico: PLINIO IL VECCHIO<br />

L’epigramma: MARZIALE<br />

L’ oratoria: QUINTILIANO<br />

Le cause della decadenza dell’oratoria nel dibattito culturale dell’età imperiale:<br />

Velleio Patercolo, Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Anonimo Del Sublime.<br />

Tra oratoria ed epistolografia: PLINIO<br />

La storiografia: TACITO<br />

La biografia: SVETONIO<br />

APULEIO e Il romanzo<br />

TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA<br />

FEDRO, Fabulae, 1,15<br />

2,1<br />

5,1<br />

SENECA, Epistulae morales ad Lucilium, 1<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 37<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 40<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 67

Epistulae morales ad Lucilium, 75<br />

De tranquillitate animi, 4, 6-8<br />

De brevitate vitae, 1,1;1,3<br />

LUCANO, Pharsalia, 1, 1-32<br />

1, 183-227<br />

2, 286-323<br />

10, 53-103<br />

PETRONIO, Satyricon, 1, 4<br />

31, 3-37,10<br />

110, 6-113, 2<br />

PERSIO, Saturae, 3<br />

GIOVENALE, Saturae, 3,41-48<br />

6<br />

PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, 29,17-27,<br />

MARZIALE, Epigrammata, 1,61<br />

12,73<br />

1,19<br />

1,30<br />

2,15<br />

1,84<br />

4,41<br />

8,79<br />

3,26<br />

5,34<br />

4,49<br />

10,96<br />

11,62<br />

10,4<br />

10,47<br />

12,94<br />

11,108<br />

QUINTILIANO, Institutio Oratoria, 1, 2, 18-28<br />

2, 2 ,4-13<br />

10, 1, 85-88<br />

10,1,93-96<br />

10, 1, 105-110<br />

10,1, 125-131<br />

8, 5, 2<br />

1,1, 20-29<br />

PLINIO IL GIOVANE, Epistulae, 3,16<br />

6,16<br />

8,8<br />

10, 96-97<br />

10,97(98)<br />

TACITO, Dialogus de oratoribus, 35<br />

36<br />

Germania, 8<br />

19<br />

Historiae, 1, 36

Annales, 13,16<br />

15, 62-63<br />

SVETONIO, De vita Caesarum,<br />

Divus Claudius, 41-42<br />

Domitianus, 16,17<br />

APULEIO, Metamorfosi, La favola di Amore e Psiche, 4,28-6,24<br />

1, 1-3<br />

3, 21-22<br />

LETTURE CRITICHE<br />

G.B. Conte, Seneca filosofo: linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione<br />

G.B. Conte, Sul “genere” della Pharsalia di Lucano<br />

G.B. Conte, Letteratura satirica: Persio e Giovenale<br />

A. Traina, Contemplazione della morte e contemplazione del cosmo nelle Consolationes di Seneca<br />

A. La Penna, Il realismo di Persio<br />

TESTI IN LATINO<br />

ORAZIO, poeta della saggezza e della misura<br />

Carmina, I,1<br />

I,5<br />

I,9<br />

I,11<br />

I,23<br />

I,37<br />

I,38<br />

<strong>III</strong>,13<br />

<strong>III</strong>,30<br />

IV,7<br />

Lettura metrica, traduzione, commento<br />

SENECA, dall’impegno civile alla terapia dell’anima<br />

De brevitate vitae, 2<br />

De providentia, 6<br />

Epistulae morales ad Lucilium, 1<br />

37, 1-3<br />

47<br />

Traduzione e commento<br />

TACITO, tra storia e tragedia<br />

Agricola, 30<br />

Annales, XV, 57<br />

XVI, 18<br />

XVI, 19<br />

Historiae, 1, 10<br />

Traduzione e commento<br />

LIBRO DI TESTO<br />

CONTE PIANEZZOLA, Storia e testi della letteratura latina, Le Monnier<br />

GLI STUDENTI<br />

LA DOCENTE<br />

Prof. DELIA STILO

ALLEGATO N.8<br />

GRECO<br />

Programma svolto<br />

L’ETA’ ELLENISTICA<br />

La civiltà ellenistica<br />

- Storia del termine “Ellenismo”<br />

- Quadro storico-politico: i regni ellenistici<br />

- La civiltà del libro e i luoghi di produzione della cultura<br />

- Alessandria e le sue istituzioni culturali:<br />

Il Museo e la Biblioteca; studi filologici<br />

- Caratteri della civiltà ellenistica:<br />

Cosmopolitismo e Individualismo<br />

Filosofia, Scienza, Religione<br />

La Lingua; la nuova Letteratura<br />

MENANDRO e La commedia nuova<br />

CALLIMACO e La nuova poetica<br />

La poesia elegiaca:<br />

- Fileta<br />

- Ermesianatte<br />

- Fanocle<br />

-Alessandro Etolo<br />

APOLLONIO RODIO e La poesia epico-didascalica<br />

TEOCRITO e La poesia bucolico-mimetica<br />

La poesia bucolica dopo Teocrito:<br />

- Mosco<br />

- Bione<br />

La poesia mimetica dopo Teocrito:<br />

- Eroda<br />

- Il lamento dell’esclusa<br />

L’epigramma<br />

- L’epigramma dorico-peloponnesiaco<br />

- L’epigramma ionico-alessandrino<br />

- L’epigramma fenicio<br />

La storiografia ellenistica<br />

POLIBIO e La storiografia pragmatica<br />

- Storiografia mimetica. Gli Storici di Alessandro<br />

- Timeo e la storia d’Occidente<br />

- Ecateo e la storia utopistica

- Evemero,tra ricerca storica e utopia<br />

La filosofia dell’età ellenistica<br />

- Epicuro e l’Epicureismo<br />

- Lo Stoicismo<br />

L’ETA’ GRECO-ROMANA<br />

- Gli orientamenti della cultura<br />

La retorica e il trattato SUL SUBLIME<br />

- Asianesimo e Atticismo<br />

- Le polemiche retoriche:<br />

Apollodorei e Teodorei<br />

La Seconda Sofistica<br />

LUCIANO<br />

Tra biografia e riflessione morale<br />

PLUTARCO<br />

IL ROMANZO<br />

-Contenuti, strutture, tipologie narrative<br />

-Il problema delle origini<br />

TESTI IN TRADUZIONE ITALIANA:<br />

MENANDRO, Il Misantropo<br />

L’arbitrato<br />

CALLIMACO, Aitia, Contro i Telchini,fr.1 Pfeiffer,1-38<br />

Acontio e Cidippe,fr.75 Pfeiffer,1-49<br />

Ecale, Fr.69 Hollis-Pfeiffer, 1-15<br />

Fr.74 Hollis-Pfeiffer, 44-69<br />

Giambi, La contesa fra l’alloro e l’ulivo,fr.194 Pfeiffer,G. IV,12-92<br />

Inni, Artemide bambina;Inno ad Artemide,1-86<br />

L’accecamento di Tiresia; Per i lavacri di Pallade,70-142<br />

Epigrammi<br />

Epigrammi erotici, XXV,XXXI,XL<strong>III</strong>,XXV<strong>III</strong><br />

Epigrammi funebri, II,X<strong>III</strong>,XIV,XVI,XXXIV<br />

Epigrammi encomiastici, LI<br />

FILETA, Orgoglio di poeta, fr.10 Powell<br />

FANOCLE, Morte di Orfeo, fr.1 Powell<br />

ALESSANDRO ETOLO, La triste sorte di Anteo, fr.3 Powell<br />

APOLLONIO RODIO, Argonautiche, Il proemio,I, 1-22,<br />

Libro <strong>III</strong><br />

TEOCRITO, Idilli, VII, Le Talisie<br />

II, L’incantatrice<br />

XV, Le Siracusane

MOSCO, Eros fuggitivo,7-11<br />

BIONE, Epitafio di Adone,15-61<br />

IL POETA DELL’ESCLUSA, Fragmentum Grenfellianum<br />

ANTOLOGIA PALATINA, Epigrammi erotici<br />

Epigrammi sepolcrali<br />

POLIBIO, Storie, Libro VI<br />

EPICURO, Lettera a Meneceo<br />

ANONIMO DEL SUBLIME, Il Sublime<br />

Le fonti,7-9,3<br />

Apologia dell’imperfezione sublime, 33;35, 2-5<br />

Le cause della corrotta eloquenza,44<br />

LUCIANO, Dialoghi dei morti, 3,157, Fugacità della bellezza umana<br />

Storia vera, 2,20, Omero e la questione omerica<br />

PLUTARCO, Vite Parallele, Alessandro, I, 1<br />

Cicerone, 47-49, 1-2<br />

Demostene-Cicerone (confronto), 50-54<br />

<strong>Cesare</strong>,63-66<br />

Moralia,16-17, La morte di Pan<br />

LETTURE CRITICHE<br />

Cantarella, L’ambiguo malanno<br />

M. Fusillo, L’Orestea secondo Pasolini, in “Quaderni di Dionisio”, INDA<br />

P.P. Pasolini, Lettera del traduttore, in Eschilo, Orestiade, traduz. di P.P. Pasolini<br />

B. Snell, Il giocoso in Callimaco, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo<br />

TESTI IN GRECO<br />

Giustizia e vendetta nel mito e nella storia.<br />

Coordinate antropologiche e culturali: dal "#$%& alla '()*&.<br />

ESCHILO, Agamennone,<br />

Prologo, 1-39<br />

Parodo, 40-82<br />

161-183<br />

218-257<br />

I Episodio, 320-344<br />

351-354<br />

I Stasimo, 438-487<br />

II Stasimo,681-716<br />

<strong>III</strong> Episodio, 810-828<br />

844-876<br />

<strong>III</strong> Stasimo, 975-1034<br />

Lettura metrica del trimetro giambico.

Traduzione e commento.<br />

Lettura integrale del testo in traduzione italiana.<br />

LISIA, Per Eufileto, 1-31<br />

Traduzione e commento<br />

LIBRO DI TESTO<br />

CASERTANO-NUZZO, Storia e Testi della letteratura greca, Palumbo<br />

GLI STUDENTI<br />

LA DOCENTE<br />

Prof. DELIA STILO

ALLEGATO N.9<br />

INGLESE<br />

Programma svolto<br />

Dal libro di testo Literary Hyperlinks. Ed Cideb Volumi A e B<br />

THE ROMANTIC AGE<br />

Linee essenziali del Romanticismo.<br />

The historical and social context.<br />

The beginning of an American identity<br />

The Industrial and the French revolution. Social implications of Industrialization.<br />

Emotion vs Reason. The Age of the Sublime.<br />

Mary Shelley: dal "Frankestein" lettura del brano: “What was I”<br />

Jane Austen: da “Sense and Sensibility”, lettura del brano “Are my ideas so scanty”<br />

The first and the second generation of Romantic Poets.<br />

William Blake: vita e opere. Lettura ed analisi delle poesie "Infant Joy" , da Songs of Innocence, “Infant<br />

Sorrow” e “London”, da Songs of Experience.<br />

William Wordsworth: vita e opere. Lettura ed analisi di "I Wandered Lonely as a Cloud, "A certain<br />

colouring of imagination"(Fotocopia), dalla Prefazione alle Lyrical Ballads, "Composed upon Westminster<br />

Bridge".<br />

John Keats: vita e opere. Lettura ed analisi di "Ode on a Grecian Urn" e de “La Belle Dame sans Merci”.<br />

Samuel Taylor Coleridge: vita e opere. Lettura ed analisi di “The Rime of the Ancient Mariner”.(Parte I e<br />

II).<br />

Percy Bysshe Shelley: vita e opere. Lettura ed analisi di “Ode to the West Wind”<br />

THE VICTORIAN AGE<br />

Queen Victoria accession to the throne. The later years. The Age of Empire.<br />

The Victorian Compromise. Faith and Progress. Education in Victorian England. The urban habitat. The<br />

Victorian literature. Women’s voices. The Victorian novel : a mirror of life. The late Victorian period. A<br />

time of new ideas. United States: birth of a nation. The Pre-Raphaellite Brotherhood. Aestheticism and<br />

Decadence.<br />

Charles Dickens: vita e opere. Da "Oliver Twist" lettura del brano "Jacob’s island”. Da “Hard Times”<br />

lettura del brano “A Man of realities”.<br />

Charlotte Bronte: vita e opera. Da “Jane Eyre” lettura dei brani “Thornfield Hall” e “The Madwoman in the<br />

attic”.<br />

Oscar Wilde: vita e opere. Da "The Picture of Dorian Gray" lettura dei brani "The Preface" (Fotocopia) e di<br />

"I would give my soul for that!".<br />

G. B. Shaw: vita e opere. Da “Pygmalion” lettura del brano “What’s to become of me”<br />

Walt Whitman: vita e opere. Lettura ed analisi di “Song of Myself”.<br />

THE MODERN AGE<br />

Modernism in Europe. Historical and social background. Modernism and the Novel. Stream of consciousness<br />

fiction. American fiction in the early 20 th century.<br />

Thomas Sterne Eliot: vita e opere. Da "The Waste Land" lettura della poesia "The Burial of the Dead".<br />

Riferimenti ad Ezra Pound.<br />

Edward Morgan Forster: vita e opere. Da “ A Passage to India” lettura dei brani “The city of<br />

Chandrapore” e “Echoing Walls”.<br />

James Joyce: vita e opere. Da "Dubliners" lettura del brano, tratto dal racconto "The Dead", "His<br />

riot of emotions”.<br />

Virginia Woolf: vita e opere. Da "Mrs. Dalloway" lettura dei brani “She would not say….” e “A very sad<br />

case”.<br />

George Orwell: vita e opere. Da “Nineteen-Eighty Four” lettura del brano “Big Brother is watching you”.

Francis Scott Fitzgerald: vita e opere. Da “The Great Gatzby” lettura del brano “Death of a dream”.<br />

Cenni sul teatro dell’assurdo.<br />

Dal libro di testo “Headway digital” upper-intermediate Oxford, nella prima parte dell’anno scolastico, sono<br />

state svolte lezioni su esercizi di reading, writing , speaking e listening. (Dalla unit 7 alla 12).<br />

Visione in lingua originale dei seguenti film: Frankestein, The Great Gatzby, Mrs. Dalloway , My Fair<br />

Lady, A Passage to India, The Importance of Being Earnest.<br />

GLI STUDENTI<br />

LA DOCENTE<br />

Prof. VALERIA D’ANDREA

ALLEGATO N.10<br />

STORIA<br />

Programma svolto<br />

Libro di testo: De Bernardi – Guarracino, I saperi della Storia, Bruno Mondadori Scuola, vol. 2 Tomo B e<br />

vol. 3 Tomo A e B<br />

IMPERI, MASSE, NAZIONI<br />

- L’età dell’imperialismo e la società di massa (cap. 18):!<br />

1. Una crisi economica generale;<br />

2. Colonialismo e imperialismo;<br />

3. 1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica;<br />

4. La società di massa;<br />

5. La crisi dello stato liberale.<br />

- Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo (cap. 19):<br />

1. Gli Stati Uniti e il panamericanismo;<br />

2. Il difficile equilibrio europeo.<br />

Brani analizzati: "Imperialismo economico e imperialismo sociale" da E. Hobsbawm L'età degli<br />

imperi 1875-1914;<br />

"Il delirio imperialistico" da W. Mommsen, L'età dell'imperialismo.<br />

- L’Italia dalla Destra alla Sinistra (cap. 20):<br />

1. La nuova <strong>classe</strong> dirigente;<br />

2. Una nuova Italia nel contesto internazionale.<br />

- L’Italia crispina e la svolta giolittiana (cap. 21):<br />

1. Il modello bismarckiano di Crispi;<br />

2. La crisi di fine secolo;<br />

3. Il programma liberal-democratico di Giolitti;<br />

4. Il grande balzo industriale;<br />

5. Dualismo economico e politica di potenza;<br />

6. La fine del compromesso giolittiano.<br />

Brani analizzati: "Il brigantaggio in Lucania" da Il brigantaggio meridionale a cura di A. De Jaco. Scheda:<br />

Le interpretazioni del risorgimento italiano: Volpe, Croce, Gramsci.<br />

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA<br />

- La crisi dell’equilibrio: la Prima guerra mondiale (cap. 1):<br />

1. Le ragioni dell’immane conflitto;<br />

2. Cultura e politica del nazionalismo;<br />

3. L’inizio delle operazioni militari;<br />

4. L’intervento italiano.<br />

- Dinamica ed esiti del conflitto (cap. 2):<br />

1. Lo stallo del 1915-16;<br />

2. Dalla guerra europea alla guerra mondiale;<br />

3. La fine della Grande Guerra.<br />

- La rivoluzione russa (cap. 3):<br />

1. L’impero zarista;<br />

2. La caduta degli zar<br />

3. La rivoluzione d’ottobre.<br />

Documenti analizzati: i Quattordici punti di W. Wilson<br />

Le tesi di aprile di Lenin<br />

LA LUNGA CRISI EUROPEA<br />

- Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale (cap. 4):<br />

1. La pacificazione impossibile;<br />

2. Crisi degli imperi coloniali e “risveglio dei popoli”: la lotta per l’indipendenza in<br />

India e la figura di Gandhi.

- Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso (cap. 5):<br />

1. La crisi europea: alla ricerca di nuovi assetti;<br />

2. La crisi negli stati democratici;<br />

3. La Germania di Weimar.<br />

- La costruzione dell’Unione Sovietica (cap. 6):<br />

1. Il periodo del “comunismo di guerra”;<br />

2. La nascita dell’URSS;<br />

3. Gli inizi dell’egemonia di Stalin.<br />

- Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo (cap. 7):<br />

1. Difficoltà economiche nel primo dopoguerra;<br />

2. Il biennio rosso in Italia;<br />

3. L’avvento del fascismo;<br />

4. La costruzione del regime.<br />

Brani analizzati: "La marcia su Roma" da P. Gorgolini, La rivoluzione fascista;<br />

<strong>Documento</strong>: B. Mussolini Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 3 gennaio 1925.<br />

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI<br />

- L’Italia fascista (cap. 9):<br />

1. I tre capisaldi della svolta autoritaria del fascismo;<br />

2. La fascistizzazione della società;<br />

3. Tra dirigismo e autarchia;<br />

4. L’imperialismo e la nuova politica estera.<br />

- Il nazismo e i regimi fascisti (cap. 10):<br />

1. La Germania nazista;<br />

2. L’affermazione dei fascismi in Europa;<br />

- L’Europa democratica (cap. 11):<br />

1. L’antifascismo.<br />

- L’internazionale comunista e lo stalinismo (cap. 12):<br />

1. Il mito dell’URSS e l’internazionale comunista;<br />

2. La società sovietica e la dittatura di Stalin.<br />

- La seconda guerra mondiale (cap. 13)<br />

1. Verso la seconda guerra mondiale<br />

2. Il dominio nazifascista sull’Europa<br />

3. La mondializzazione del conflitto<br />

4. La controffensiva degli alleati nel 1943<br />

5. La sconfitta della Germania e del Giappone<br />

Sono stati utilizzati nel corso dell’a.s. numerosi audiovisivi, per approfondire e completare l’analisi di tutte<br />

le problematiche storiche trattate. In particolare documentari che riguardavano:<br />

- l’Italia liberale (1861-1900)<br />

- le colonie italiane nel periodo giolittiano e nell’Italia fascista<br />

- la politica interna italiana nell’età giolittiana<br />

- la prima guerra mondiale sul fronte occidentale e l’economia di guerra<br />

- il nazismo e il fascismo italiano<br />

- la seconda guerra mondiale<br />

- Uno specialista (il processo ad Eichmann – La banalità del male )<br />

I programmi sono stati completati con la lettura integrale di un’opera, a scelta di ciascuna/o studentessa/e<br />

nell’elenco qui riportato:<br />

- S. Kierkegaard, Aut-aut, ed. Oscar Mondadori.<br />

- F. Nietzsche, La nascita della tragedia, ed. Adelphi.<br />

- H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, ed. Feltrinelli<br />

GLI STUDENTI<br />

IL DOCENTE<br />

Prof. FABIO CECCHI

ALLEGATO N.11<br />

FILOSOFIA<br />

Programma svolto<br />

Libro di testo: F. Occhipinti, Logos, Einaudi Scuola, vol. 3<br />

Romanticismo e idealismo: un confronto critico<br />

G. W. Hegel:<br />

1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />

2. le linee essenziali del sistema hegeliano;<br />

3. la Fenomenologia dello spirito;<br />

4. la dialettica;<br />

5. la filosofia dello spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto;<br />

6. la filosofia della storia;<br />

7. l’eredità di Hegel e la sinistra hegeliana.<br />

Brani analizzati: “Il rapporto servo-padrone” dalla Fenomenologia dello spirito<br />

"La razionalità del reale e il compito della filosofia" e “Lo Stato” da Lineamenti di filosofia<br />

del diritto<br />

A. Schopenhauer :<br />

1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />

2. il mondo come rappresentazione: tra il pensiero filosofico occidentale e l’antica sapienza<br />

orientale; spazio, tempo, causalità;<br />

3. il mondo come volontà: il filo del corpo, le caratteristiche della volontà, il dolore del<br />

mondo;<br />

4. le vie della liberazione: arte, morale, ascesi;<br />

5. Schopenhauer e Leopardi<br />

Brani analizzati: “ La vita umana fra il bisogno e la noia” da Aforismi sulla saggezza della vita e “La<br />

musica” da Il mondo come volontà e rappresentazione<br />

- S. Kierkegaard :<br />

1. vita e opere,<br />

2. contro Hegel, a partire dall’ironia;<br />

3. fra vita estetica e vita etica: l’aut-aut; la scelta religiosa;<br />

4. l’esistenza umana: l’essenza non contiene l’esistenza, l’angoscia e la malattia mortale, la<br />

fede e la filosofia<br />

5. Kierkegaard interprete di Mozart<br />

Brani analizzati: “La scelta etica” da Aut-aut<br />

“ L’angoscia” da Il concetto dell’angoscia<br />

- K. Marx:<br />

1. Il contesto storico-culturale; vita e opere;<br />

2. critica della filosofia hegeliana del diritto;<br />

3. il problema dell’uguaglianza, il lavoro alienato, il comunismo, la polemica contro la<br />

sinistra hegeliana<br />

4. il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, la rivoluzione comunista, la critica<br />

dell’economia politica<br />

5. l’analisi dell’economia capitalistica e il concetto di plusvalore, le contraddizioni<br />

dell’economia capitalistica<br />

Brani analizzati: “La concezione materialistica della storia” da L’ideologia tedesca<br />

- Filosofia e Scienza nell’età del Positivismo (caratteri generali). L’evoluzionismo di<br />

C. Darwin.<br />

- F. Nietzsche :<br />

1. Il contesto storico-culturale; vita e opere: periodizzazione e stile degli scritti;

2. la diagnosi della decadenza: il senso tragico della vita, Apollo e Dioniso, l’intuizione<br />

tragica del mondo e le “finzioni” del linguaggio;<br />

3. l’analisi genealogica e la definizione del nichilismo: la critica della morale e del<br />

cristianesimo, al di là del bene e del male, il nichilismo;<br />

4. le parole di Zarathustra: la volontà di potenza, la volontà di verità nella metafisica, la fine<br />

della verità e del soggetto, il superuomo, l’eterno ritorno dell’identico.<br />

Brani analizzati: “La fine di un lungo errore” da Crepuscolo degli idoli<br />

“ Il peso più grande” da Aurora<br />

“L’eterno ritorno dell’identico” da La gaia scienza e Così parlò Zarathustra<br />

Nel quadro della filosofia occidentale del Novecento sono state operate le seguenti scelte:<br />

- H. Bergson:<br />

1. vita e opere; spiritualismo e intuizionismo;<br />

2. il carattere qualitativo dei dati della coscienza, la coscienza e il tempo, il mondo delle<br />

immagini, le due memorie, intelligenza e intuizione, l’origine della materia,<br />

l’evoluzione creatrice, istinto e intelligenza;<br />

3. la società, la morale, la religione.<br />

Brano analizzato: “Il linguaggio” da L’evoluzione creatrice<br />

- H. Arendt :<br />

1. vita e scritti,<br />

2. origini e natura del totalitarismo,<br />

3. la politeia perduta e la condizione del cittadino nella società contemporanea.<br />

Brano analizzato: “La vita attiva”, da Vita activa. La condizione umana<br />

K. Popper<br />

1. vita e opere;<br />

2. società chiusa e società aperta: il contributo di Popper al pensiero politico del ‘900.<br />

Brano analizzato: “La democrazia” da La società aperta e i suoi nemici<br />

I programmi sono stati completati con la lettura integrale di un’opera, a scelta di ciascuna/o studentessa/e<br />

nell’elenco qui riportato:<br />

- S. Kierkegaard, Aut-aut, ed. Oscar Mondadori.<br />

- F. Nietzsche, La nascita della tragedia, ed. Adelphi.<br />

- H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, ed. Feltrinelli<br />

GLI STUDENTI<br />

IL DOCENTE<br />

Prof. FABIO CECCHI

ALLEGATO N.12<br />

MATEMATICA<br />