Relazione Geologica Illustrativa - Comuni in Rete

Relazione Geologica Illustrativa - Comuni in Rete

Relazione Geologica Illustrativa - Comuni in Rete

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 2<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

1 PREMESSA<br />

Per <strong>in</strong>carico dell'Amm<strong>in</strong>istrazione del Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) è stata<br />

condotta una revisione degli studi a carattere geologico, geomorfologico dell’<strong>in</strong>tero<br />

territorio comunale redatti <strong>in</strong> precedenza a supporto del P.R.G.C, ponendo particolare<br />

attenzione alle condizioni di pericolosità locale connesse alle situazioni di dissesto<br />

presenti.<br />

Lo studio condotto ha avuto lo scopo di effettuare le verifiche di compatibilità idraulica e<br />

idrogeologica dello strumento urbanistico previste dal PAI.<br />

La presente relazione contiene alcune modifiche rispetto alla versione precedente del<br />

dicembre 2007 che era stata oggetto di condivisione da parte del Gruppo<br />

Interdiscipl<strong>in</strong>are (come da parere conclusivo comunicato dal Settore Territoriale<br />

Prov<strong>in</strong>cia di Asti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed<br />

Edilizia della Regione Piemonte <strong>in</strong> data 26.02.2008 (Prot. 8104/0817). Tali modifiche,<br />

<strong>in</strong>trodotte <strong>in</strong> accoglimento delle richieste formulate dal Settore Prevenzione Territoriale<br />

del Rischio Geologico dell’ARPA nei pareri Prot. 135453/SC14 del 17.10.2007 e Prot.<br />

n. 12069/Sc14 del 5.02.09, sono evidenziate rispettivamente da sottol<strong>in</strong>eatura e <strong>in</strong><br />

grassetto. In riferimento a quest'ultimo parere è stato aggiunto uno specifico capitolo<br />

10 dedicato alla descrizione delle modifiche e <strong>in</strong>tegrazioni apportate.<br />

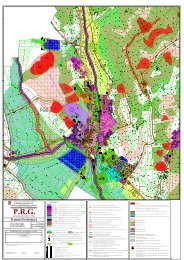

Il recepimento dei suddetti pareri ha comportato alcune variazioni anche nella "Carta<br />

geomorfologica e dei dissesti" (Elaborato GB02), “Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità<br />

geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico” <strong>in</strong> scala 1:10.000 (Elaborato GB05),<br />

nonché nello stralcio di essa, a scala di maggior dettaglio, riferita al concentrico<br />

(Elaborato GB05A <strong>in</strong> scala 1: 2000).<br />

Nello svolgimento del lavoro ci si è attenuti a quanto prescritto dalla Legge Regionale<br />

n° 56/77 e successive modifiche e <strong>in</strong>tegrazioni, dal la Circolare P.G.R. n° 7/LAP del<br />

6/5/96 e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, dalla Circolare PGR<br />

n.14/LAP/PET del 08/10/1998, nonché dalla D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656 avente<br />

per oggetto: «Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - ”Deliberazione del<br />

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bac<strong>in</strong>o del Fiume Po <strong>in</strong> data 26 aprile 2001,<br />

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei M<strong>in</strong>istri <strong>in</strong> data 24 maggio 2001”<br />

- Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico», che <strong>in</strong>tegra le specifiche<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 3<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici.<br />

L’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e si è articolata attraverso i seguenti punti:<br />

- ulteriore analisi dei dati acquisiti <strong>in</strong> passato e <strong>in</strong>dividuazione di nuovi elementi<br />

relativi al territorio comunale;<br />

- consultazione dell’”Inventario dei Fenomeni Franosi <strong>in</strong> Italia (I.F.F.I.)”;<br />

- ulteriore analisi di riprese aerofotografiche;<br />

- esecuzione di rilievi di campagna per l’approfondimento di alcune tematiche<br />

<strong>in</strong>erenti soprattutto il quadro del dissesto.<br />

Nell'espletamento dello studio si è dedicata una particolare attenzione alla redazione di<br />

due carte tematiche <strong>in</strong> particolare, e precisamente:<br />

• la “Carta geomorfologica e dei dissesti”, che riporta la classificazione dei<br />

fenomeni secondo gli standards previsti dall’apposita legenda uniformata ai<br />

criteri P.A.I.;<br />

• la "Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità geologica e della dest<strong>in</strong>azione all’uso<br />

urbanistico", che secondo le <strong>in</strong>dicazioni della citata Circolare Regionale n°<br />

7/LAP differenzia il territorio <strong>in</strong> classi di pericolosità geologica, attribuendo ai<br />

nuclei abitati sparsi, ricadenti <strong>in</strong> aree ad elevata pericolosità, specifiche<br />

sottoclassi a cui corrispondono differenti limitazioni per l'uso urbanistico; queste<br />

ultime, accompagnate da specifiche prescrizioni, saranno riprese e trattate con<br />

maggior dettaglio nell’ambito delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. .<br />

Inoltre, è stata redatta la “Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità geologica e dell’idoneità<br />

all'uso urbanistico – Dettaglio del concentrico” a scala 1:2.000 che illustra nello<br />

specifico le classi di idoneità all’uso urbanistico all’<strong>in</strong>terno dell’abitato di Castelnuovo,<br />

evidenziando situazioni che sulla carta <strong>in</strong> scala 1:10.000 non risultano sufficientemente<br />

chiare. Per questo motivo sono da <strong>in</strong>tendersi valide le perimetrazioni delle classi e<br />

sottoclassi riportate sulla carta <strong>in</strong> scala 1 : 2.000, perché di maggior dettaglio, rispetto a<br />

quelle della carta <strong>in</strong> scala 1 : 10.000.<br />

La presente relazione (Elaborato GA01) illustra i risultati dello studio condotto oltre ad<br />

affiancare e <strong>in</strong>tegrare i seguenti elaborati grafici:<br />

Elaborato GB01 - Carta geolitologica e di caratterizzazione litotecnica (scala 1:10.000)<br />

Elaborato GB02 - Carta geomorfologica e dei dissesti (scala1:10.000)<br />

Elaborato GB03 - Carta geoidrologica e del reticolo idrografico (scala1:10.000)<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 4<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

Elaborato GB04 - Carta delle acclività (scala1:10.000)<br />

Elaborato GB05 - Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso<br />

urbanistico (scala1:10.000)<br />

Elaborato GB05A - Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all'uso<br />

urbanistico – Dettaglio del concentrico (scala 1: 2000)<br />

Nell’elaborazione della carta geomorfologica e dei dissesti e della carta di s<strong>in</strong>tesi ci si è<br />

avvalsi dei risultati delle verifiche idrauliche condotte sul tratto term<strong>in</strong>ale del Rio<br />

Nevissano e del Rio Bardella e su quelle condotte sul Rio Traversola che trae orig<strong>in</strong>e<br />

dalla confluenza dai due rii precedenti. I risultati sono esposti <strong>in</strong> uno specifico studio<br />

idrologico e idraulico i cui elaborati, elencati successivamente, costituiscono parte<br />

<strong>in</strong>tegrante dello studio condotto.<br />

In un fascicolo a parte, denom<strong>in</strong>ato “Allegati alla <strong>Relazione</strong> geologica illustrativa”<br />

(Elaborato GA02) sono riportati alcuni documenti predisposti nel corso del lavoro<br />

condotto e stralci di lavori pregressi consultati al f<strong>in</strong>e delle verifiche di compatibilità.<br />

Esso <strong>in</strong> particolare comprende:<br />

- Stralcio dell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del P.A.I. (<strong>in</strong> scala 1.25.000)<br />

→ Allegato 1<br />

- Stralcio del Piano Territoriale della Prov<strong>in</strong>cia di Asti (Carta delle frane alla scala di<br />

1:10.000) → Allegato 2<br />

- Schede delle frane cartografate → Allegato 3<br />

- Schede delle opere idrauliche censite (SICOD) → Allegato 4<br />

- Documenti relativi ai dissesti presenti sul territorio, forniti da ARPA Piemonte e dal<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco → Allegato 5<br />

- Sezione geologica a scala 1:5.000 → Allegato 6<br />

I risultati dello studio idrologico e idraulico del Rio Traversola e dei due affluenti che lo<br />

orig<strong>in</strong>ano, riferito agli ambiti d’<strong>in</strong>teresse, basati su un rilievo fotorestituito da un volo<br />

appositamente fatto realizzare e su rilievi <strong>in</strong> campagna per il dettaglio delle sezioni degli<br />

alvei, sono esposti nei seguenti elaboratii contraddist<strong>in</strong>ti dalla sigla “I”<br />

- Elaborato IA01 - <strong>Relazione</strong> idrologica e idraulica;<br />

- Elaborato IB01 - Carta del reticolo idrografico e dei bac<strong>in</strong>i imbriferi;<br />

- Elaborato IB02a - Rio Bardella-Traversola: Sezioni trasversali;<br />

- Elaborato IB02b - Rio Nevissano: Sezioni trasversali;<br />

- Elaborato IB03 - Delimitazione delle aree di pericolosità idraulica.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 5<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

2 INTRODUZIONE<br />

La presente relazione descrive la metodologia di lavoro adottata e riporta le note<br />

illustrative di ciascun elaborato grafico prodotto.<br />

L’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e si è articolata attraverso l’esame della documentazione geologica<br />

comprendente l’area, a cui sono seguiti rilievi di campagna svolti nel periodo Giugno<br />

2005 – Dicembre 2005; questi sono stati <strong>in</strong>dirizzati sia a verificare le caratteristiche<br />

geologiche generali e il quadro giaciturale dei litotipi affioranti, nonché a <strong>in</strong>dividuare i<br />

tratti morfologici <strong>in</strong>terpretabili come l’espressione di processi di dissesto.<br />

Tale aspetto è stato approfondito attraverso l’esame delle fotografie aeree, che<br />

consentono una visione più generale e permettono di <strong>in</strong>serire <strong>in</strong> un quadro più ampio le<br />

<strong>in</strong>formazioni puntuali derivanti dal rilievo di campagna.<br />

Per la cartografia necessaria ai rilievi di campagna e per la successiva trasposizione<br />

grafica dei risultati sono state utilizzate le seguenti basi topografiche:<br />

- Regione Piemonte – Servizio cartografico<br />

Sezioni: 156120, 156160, 157090, 157130, 174040, 175010, alla scala di 1 :10.000<br />

Inoltre sono stati consultate le seguenti riprese aereofotogrammetriche:<br />

- Volo Alifoto (Tor<strong>in</strong>o) - bianco/nero - Novembre 1994 - effettuato a seguito del l'evento<br />

alluvionale del 4-6 Novembre 1994 per conto della Regione Piemonte;<br />

- Volo Compagnia Generale Riprese Aeree (Parma), colore, 1988, effettuato per conto<br />

della Regione Piemonte.<br />

- Volo Alluvione 2000, colore, Regione Piemonte<br />

Per l’<strong>in</strong>quadramento geologico ci si è riferiti al Foglio n°57 “Vercelli” della Carta<br />

<strong>Geologica</strong> d'Italia alla scala 1:100.000 e alle relative Note Illustrative. Inoltre è stato<br />

consultato il foglio “Tr<strong>in</strong>o” della nuova Carta <strong>Geologica</strong> d’Italia a scala 1:50.000 che<br />

lambisce la zona <strong>in</strong> esame e che presenta una buona corrispondenza dal punto di vista<br />

lito-stratigrafico con i term<strong>in</strong>i presenti sul foglio “Vercelli”. Più nel dettaglio è stata<br />

consultata la pubblicazione “La successione Villafranchiana nell’area di Castelnuovo<br />

Don Bosco (AT)” - 1999 di P. Boano & M.G. Forno che descrive <strong>in</strong> maniera<br />

particolareggiata la parte centro-meridionale del territorio del comunale.<br />

Nel corso dell’esame delle condizioni di dissesto del territorio sono state consultate sia<br />

le cartografie tematiche della Banca Dati <strong>Geologica</strong> - C.S.I. - Regione Piemonte,<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 6<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

relative all’area di studio, che hanno fornito le schede relative al quadro del dissesto<br />

aggiornato al 1998, sia lo specifico elaborato grafico del Piano Territoriale Prov<strong>in</strong>ciale,<br />

recentemente adottato dalla Prov<strong>in</strong>cia di Asti, sia quanto riportato nell’”Atlante dei rischi<br />

idraulici e idrogeologici” del PAI. Inoltre è stato consultato <strong>in</strong> maniera critica l’Inventario<br />

dei Fenomeni Franosi d’Italia (IFFI) che già fornisce una prima <strong>in</strong>dicazione generale<br />

sulle tipologie di dissesto presenti sul territorio comunale.<br />

I risultati di questa prima fase di lavoro sono rappresentati nella “Carta geolitologica”<br />

(Elaborato GB01) e nella “Carta geomorfologica e dei dissesti” (Elaborato GB02).<br />

Pur <strong>in</strong> presenza, sul territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco, di corsi d’acqua di<br />

modesto rilievo, essenzialmente privi di significative opere idrauliche di<br />

condizionamento, si è comunque redatta la “Carta idrogeologica e del reticolo<br />

idrografico” (Elaborato GB03), che riporta le opere di attraversamento censite, le cui<br />

caratteristiche sono esposte <strong>in</strong> un’apposita tabella.<br />

Si è qu<strong>in</strong>di redatta la “Carta delle acclività” (Elaborato GB04), che differenzia il territorio<br />

per classi di pendenza opportunamente prescelte.<br />

Rispetto a quanto previsto dalla Circolare 7/LAP non si è ritenuto di redigere una<br />

specifica Carta litotecnica a causa degli <strong>in</strong>sufficienti dati oggettivi a cui riferirsi.<br />

Ritenendo comunque che le <strong>in</strong>formazioni desumibili dall’espressione morfologica del<br />

territorio, se associate a parametri desumibili dalla bibliografia tecnica, siano <strong>in</strong> grado di<br />

fornire <strong>in</strong>dicazioni adeguate alla stesura della carta di s<strong>in</strong>tesi, sono state <strong>in</strong>serite nella<br />

legenda dell’Elaborato GB01 le caratteristiche litotecniche salienti dei depositi affioranti.<br />

Analogamente non si è ritenuto di redigere una carta degli ultimi eventi alluvionali<br />

significativi (Novembre 1994 e Ottobre 2000) <strong>in</strong> quanto gli effetti di entrambi si sono<br />

manifestati sul territorio <strong>in</strong> esame <strong>in</strong> maniera molto contenuta; nella carta<br />

geomorfologica e dei dissesti è riportato un riferimento alle <strong>in</strong>formazioni di dissesto<br />

disponibili (dati bibliografici <strong>in</strong> Allegato 6) riferite all’evento del Novembre 1994.<br />

Acquisiti gli elementi caratterizzanti il territorio <strong>in</strong> senso geologico, morfologico e del<br />

dissesto <strong>in</strong> atto si è proceduto alla elaborazione di un elaborato di s<strong>in</strong>tesi, denom<strong>in</strong>ato<br />

“Carta di s<strong>in</strong>tesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico”<br />

(Elaborato GB05), <strong>in</strong>dirizzato ad <strong>in</strong>dividuare cartograficamente i settori con differente<br />

pericolosità geologica, soprattutto <strong>in</strong> riferimento ai processi di dissesto <strong>in</strong> atto e<br />

potenziali, e, conseguentemente, diversa attitud<strong>in</strong>e all’uso urbanistico.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 7<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

3 ASSETTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO<br />

Il territorio del Comune di Castelnuovo Don Bosco è ubicato nel settore nordoccidentale<br />

del “Bac<strong>in</strong>o pliocenico di Asti”, al limite con l’altopiano di Poir<strong>in</strong>o (a W) e con<br />

i rilievi della Coll<strong>in</strong>a di Tor<strong>in</strong>o (a NW) e del Monferrato (a NE). Il territorio comunale può<br />

essere chiaramente dist<strong>in</strong>to <strong>in</strong> due zone: quella centro-settentrionale (a nord del<br />

concentrico) e quella meridionale (a sud di esso).<br />

Nella zona di monte, il paesaggio è tipicamente coll<strong>in</strong>are, con versanti che raggiungono<br />

(al conf<strong>in</strong>e con P<strong>in</strong>o d’Asti) i 400 m di altezza. La morfologia dei versanti è peraltro<br />

fortemente <strong>in</strong>fluenzata dalla viticoltura e dalle coltivazioni agricole che si praticano<br />

<strong>in</strong>tensamente su quasi tutto il territorio comunale. In genere le zone più densamente<br />

urbanizzate sono concentrate sui cr<strong>in</strong>ali e il loro sviluppo segue l’andamento ramificato<br />

degli stessi, come accade per il concentrico urbano e per le località Mondonio e<br />

Morialdo. Nella zona di valle prevale l’assetto pianeggiante che vede lo sviluppo del<br />

concentrico e delle nuove attività produttive.<br />

Il reticolo idrografico pr<strong>in</strong>cipale è caratterizzato dalla presenza di tre corsi d’acqua e dei<br />

relativi spartiacque, orientati tutti, grosso modo, <strong>in</strong> direzione N-S e denom<strong>in</strong>ati<br />

rispettivamente da ovest verso est: il Rio Bardella, il Rio Nevissano e il Rio Nissone. I<br />

primi due si congiungono a monte del concentrico dando orig<strong>in</strong>e al rio Traversola che<br />

rappresenta, al marg<strong>in</strong>e sud-orientale del comune.<br />

Il reticolo idrografico secondario, tributario dei rii pr<strong>in</strong>cipali, segue anch’esso un<br />

andamento all’<strong>in</strong>circa N-S (NNE-SSW), come accade per la vallecola anonima che si<br />

diparte da Ranello e per quella che confluisce nel Traversola <strong>in</strong> prossimità di C.na<br />

Peccato.<br />

I fondovalle dei rii pr<strong>in</strong>cipali sono solcati da corsi d’acqua con alvei di dimensioni ridotte,<br />

sovente con caratteri di veri e propri fossi, che, nel periodo durante il quale si sono<br />

effettuati i rilievi di terreno, si presentavano con portate molto limitate o addirittura <strong>in</strong><br />

secca.<br />

Tale considerazione è valida per i rii Bardella e Nevissano a monte del concentrico,<br />

caratterizzati da pendenza variabili nell’<strong>in</strong>tervallo 2÷6%.<br />

Il Rio Traversola, che ha orig<strong>in</strong>e dalla confluenza del Rio Bardella e del Rio Nevissano,<br />

nei tratti di attraversamento del concentrico e a valle di quest’ultimo è soggetto <strong>in</strong>vece<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 8<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

pendenze decisamente <strong>in</strong>feriori (≤ 2%); analogo discorso vale per il Rio Nissone.<br />

Questi due corsi d’acqua sono caratterizzati da un alveo ad andamento s<strong>in</strong>uoso <strong>in</strong><br />

genere debolmente <strong>in</strong>ciso nelle alluvioni sabbioso-limose da loro deposte.<br />

L’esame delle fotografie aeree riprese durante l’alluvione del Novembre 1994 ha<br />

tuttavia rivelato che <strong>in</strong> occasione di piogge <strong>in</strong>tense, anche questi ultimi possono<br />

presentare portate significative con limitati fenomeni di trasporto solido.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 9<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

4 ASSETTO GEOLOGICO<br />

Per la rappresentazione delle caratteristiche geolitologiche generali del territorio<br />

comunale ci si è avvalsi della cartografia tematica facente parte degli elaborati geologici<br />

a corredo del P.R.G.C. vigente.<br />

La carta ha un f<strong>in</strong>e em<strong>in</strong>entemente applicativo, e pertanto presc<strong>in</strong>de dagli aspetti<br />

cronologici e stratigrafici per porre l'accento soprattutto sulla composizione litologica<br />

delle unità presenti. Tali considerazioni sono state approfondite nel seguente capitolo.<br />

In occasione dei rilievi di campagna si è accertata la rispondenza di quanto<br />

rappresentato nelle carte con la situazione reale. Si sottol<strong>in</strong>ea che il documento ufficiale<br />

di riferimento circa la geologia del territorio comunale è tuttora rappresentato dalla<br />

seconda edizione (1969a) del F.57 "Vercelli" della Carta <strong>Geologica</strong> d'Italia alla scala<br />

1:100.000.<br />

Tuttavia le formazioni geologiche presenti sul territorio comunale sono state<br />

ultimamente oggetto di revisione e approfondimento <strong>in</strong> seguito alla pubblicazione del<br />

Foglio n.157 “Tr<strong>in</strong>o” della nuova Carta <strong>Geologica</strong> d’Italia alla scala di 1:50.000, che <strong>in</strong><br />

parte <strong>in</strong>clude l’area <strong>in</strong> esame.<br />

Poiché esiste una buona simmetria tra la vecchia nomenclatura e quella nuova e poiché<br />

la correlazione con le formazioni presenti sul territorio è facilmente realizzabile, si è<br />

deciso di adottare, per la realizzazione degli elaborati, la nuova nomenclatura al f<strong>in</strong>e di<br />

meglio caratterizzare le litologie presenti.<br />

Inoltre, la parte meridionale del territorio del comune, a sud del concentrico, è stata<br />

ulteriormente approfondita e cartografata nella pubblicazione “La successione<br />

Villafranchiana nell’area di Castelnuovo Don Bosco (AT)” - 1999 di P. Boano & M.G.<br />

Forno, di cui sia la suddetta revisione che il presente elaborato tengono conto.<br />

Si segnala che non è stato sempre possibile misurare valori di giacitura degli strati, sia<br />

per la scarsità degli affioramenti r<strong>in</strong>venibili sul territorio, sia a causa delle litologie<br />

presenti, spesso caratterizzate da litotipi a stratificazione poco evidente e con una<br />

spiccata monotonia di composizione. I dati raccolti sono comunque adeguati a fornire<br />

una completa visione dell’assetto geologico dell’area.<br />

Qu<strong>in</strong>di, con riferimento a questi ultimi due documenti, si propone un <strong>in</strong>quadramento del<br />

territorio comunale come di seguito esposto.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 10<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

4.1 Substrato roccioso<br />

Il territorio comunale è modellato <strong>in</strong> parte nella porzione <strong>in</strong>terna dei terreni afferenti alla<br />

Coll<strong>in</strong>a di Tor<strong>in</strong>o, prolungamento a NW del Bac<strong>in</strong>o Terziario Piemontese s.s., e <strong>in</strong> parte<br />

nei terreni del Bac<strong>in</strong>o di Asti a sud e <strong>in</strong> quelli delle Coll<strong>in</strong>e del Moderato a est (Pol<strong>in</strong>o et.<br />

al. 1991). Tali terreni ricadono all’<strong>in</strong>terno della successione Paleogenico-Neogenica del<br />

Foglio n. 157 “Tr<strong>in</strong>o” della nuova Carta Geologia d’Italia a scala 1:50.000.<br />

In base a quanto riportato nel Foglio 57 “Vercelli” della Carta <strong>Geologica</strong> d’Italia a scala<br />

1:100.000 e relative “Note illustrative” e nella pubblicazione di Boano & Forno (1999),<br />

nel territorio comunale di Castelnuovo Don Bosco affiorano le seguenti formazioni,<br />

elencate <strong>in</strong> successione stratigrafica dal basso verso l’alto:<br />

Successione mar<strong>in</strong>a pre-villafranchiana<br />

- Marne di Sant’Agata Fossili (Miocene sup.): si tratta di argille e marne argillose grigioazzurre,<br />

<strong>in</strong>tensamente bioturbate e a stratificazione mal<br />

dist<strong>in</strong>ta. Hanno una potenza di circa 100-150 m e occupano<br />

la parte più settentrionale del territorio comunale <strong>in</strong><br />

corrispondenza delle località di Mistrassi e Vironi.<br />

- Complesso caotico della Valle Versa (Miocene sup.): questa unità litostratigrafia, di<br />

nuova istituzione, comprende i depositi messianiani che nel<br />

Foglio “Vercelli” erano stati riferiti alla Formazione Gessososolfifera<br />

(Monsignore et alii, 1969). Tali sedimenti sono<br />

costituiti da un <strong>in</strong>sieme caotico di sedimenti, costituito da<br />

blocchi cementati di varia composizione e dimensione<br />

<strong>in</strong>globati <strong>in</strong> una “matrice” di natura argillosa ma def<strong>in</strong>ita<br />

perché scarsamente affiorante.<br />

- Argille azzurre (Pliocene <strong>in</strong>f.): i sedimenti riferibili a questa formazione sono stati <strong>in</strong>dicati<br />

nella seconda edizione del Foglio Vercelli a scala<br />

1:100.000 (1969a) alla Formazione delle Argille del<br />

Lugagnano. In ottemperanza a quanto proposto dalla<br />

Commissione Italiana di Stratigrafia, questo term<strong>in</strong>e è stato<br />

abbandonato ed è stato <strong>in</strong>vece adottato quello di Argille<br />

azzurre <strong>in</strong> quanto unità tradizionale di rango formazionale.<br />

Esse rappresentano il term<strong>in</strong>e basale della successione<br />

pliocenica e possono essere dist<strong>in</strong>te <strong>in</strong> tre membri<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 11<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

sovrapposti: quello siltoso-argilloso, quello argilloso e quello<br />

siltoso-sabbioso. In particolare nel territorio comunale è<br />

presente il membro argilloso costituito <strong>in</strong> netta prevalenza<br />

da argille e silt azzurri, massicci e compatti.<br />

- Sabbie di Asti (Pliocene <strong>in</strong>f.): tali sedimenti sono stati <strong>in</strong>dicati come Formazione delle<br />

Sabbie di Valle Andona nella seconda edizione del Foglio<br />

Vercelli della Carta <strong>Geologica</strong> d’Italia a scala 1:100.000<br />

(1969a). Questae formazione è stata oggetto di analisi nella<br />

pubblicazione di Boano e Forno (1999) a cui si fa ampio<br />

riferimento nel seguito. Si tratta <strong>in</strong> netta prevalenza di<br />

sabbie medio-f<strong>in</strong>i, con tessitura relativamente costante sia<br />

realmente che verticalmente; solo localmente si r<strong>in</strong>vengono<br />

livelli di ghiaie m<strong>in</strong>ute e livelli di sabbie f<strong>in</strong>i e silt. I sedimenti<br />

immergono complessivamente verso SW mostrando <strong>in</strong><br />

genere modeste <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azioni, comprese tra i 5° e 15 °, <strong>in</strong><br />

accordo con lo sviluppo del fianco settentrionale della<br />

s<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ale di Asti caratterizzata da asse E-W debolmente<br />

<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ato verso W.<br />

Successione villafranchiana<br />

Complesso <strong>in</strong>feriore<br />

- Unità di Ferrere (Pliocene medio): costituisce il term<strong>in</strong>e basale della successione<br />

Villafranchiana ed è costituita prevalentemente da sabbie<br />

medio-grossolane con stratificazione <strong>in</strong>crociata concava.<br />

Complessivamente i sedimenti immergono verso SW,<br />

mostrando <strong>in</strong> genere modeste <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>azioni comprese tra 5° e<br />

15°, riproponendo la stessa geometria s<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ale gi à<br />

descritta per l’unità precedente. Il colore prevalente è <strong>in</strong><br />

genere giallo o più localmente bruno o nero, variabile sia<br />

arealmente che all’<strong>in</strong>terno dello stesso affioramento per la<br />

presenza di ossidi di ferro e manganese.<br />

- Unità di San Mart<strong>in</strong>o (Pliocene medio): corrisponde al secondo term<strong>in</strong>e della successione<br />

villafranchiana e rappresenta il term<strong>in</strong>e con<br />

l’areale più diffuso nella parte meridionale del territorio <strong>in</strong><br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 12<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

esame; questi sedimenti sono caratterizzati da una notevole<br />

varietà di facies, essendo costituiti da ripetute alternanze<br />

lenticolari a scala metrica, decimetrica e centimetrica, di<br />

sedimenti siltosi, siltoso-argillosi e sabbiosi m<strong>in</strong>uti il colore<br />

prevalente è il grigio chiaro.<br />

Complesso superiore<br />

- Unità di Morialdo (Pleistocene <strong>in</strong>feriore): costituiscono il term<strong>in</strong>e basale del complesso<br />

superiore e sono rappresentati <strong>in</strong> prevalenza da<br />

sabbie e sabbie ghiaiose caratterizzate <strong>in</strong> genere da<br />

stratificazione <strong>in</strong>crociata concava e più localmente prive di<br />

stratificazione. Il colore è variabile tra grigio e giallo.<br />

- Unità di Buttigliera (Pleistocene <strong>in</strong>feriore): costituiscono il term<strong>in</strong>e superiore della<br />

successione villafranchiana e sono rappresentati <strong>in</strong><br />

prevalenza da silt argillosi, localmente caratterizzati da una<br />

scarsa frazione argillosa; essi complessivamente formano<br />

un corpo sedimentario lenticolare suborizzontale, <strong>in</strong>terrotto<br />

attualmente <strong>in</strong> corrispondenza delle <strong>in</strong>cisioni vallive, con<br />

spessore variabile tra 5 e 20 m.<br />

Successione fluviale post-villafranchiana<br />

- Depositi fluviali terrazzati post-villafranchiani: nell’area <strong>in</strong> esame sono conservati solo<br />

localmente, con spessori modesti; essi corrispondono<br />

prevalentemente a depositi siltosi-argillosi, contenenti<br />

localmente una subord<strong>in</strong>ata frazione ghiaiosa e risultano<br />

privi di stratificazione.<br />

- Depositi fluviali recenti e attuali: costituiscono estese fasce con allungamento prevalentemente<br />

N-S e NNW-SSE corrispondenti agli attuali<br />

fondovalle dei rii pr<strong>in</strong>cipali; essi sono costituiti <strong>in</strong> prevalenza<br />

da una frazione siltosa e sabbiosa legata alla rielaborazione<br />

dei diversi term<strong>in</strong>i della successione pre-villafranchiana e<br />

villafranchiana, affioranti diffusamente lungo i versanti.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 13<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

4.2 Terreni di copertura<br />

Quasi ovunque il basamento pliocenico è celato da una coltre di materiali sciolti,<br />

recenti, formatasi a spese della sequenza sabbioso - argillosa per effetto di processi<br />

eluvio-colluviali, o riconducibile a processi di frana. Anche <strong>in</strong> relazione alla diversa<br />

genesi, lo spessore di tale copertura è fortemente variabile da punto a punto, oscillando<br />

da pochi decimetri a qualche metro.<br />

Litologicamente si tratta di materiali a prevalente componente limoso-argillosa, con<br />

frazione clastica dispersa più o meno abbondante, maggiore <strong>in</strong> corrispondenza della<br />

base dell’unità ove sottol<strong>in</strong>ea la transizione alla porzione corticale meno alterata del<br />

basamento.<br />

4.3 Note alla Carta geolitologica e di caratterizzazione litotecnica<br />

Nella Carta geolitologica e di caratterizzazione litotecnica (Elaborato GB01) sono<br />

riportati gli areali di affioramento delle unità f<strong>in</strong> qui descritte, i cui tratti salienti sono<br />

riassunti anche nella legenda della carta.<br />

Come precedentemente affermato, la cartografia geologica ufficiale (Carta <strong>Geologica</strong><br />

d’Italia – Foglio 57 “Vercelli”) dist<strong>in</strong>gue le formazioni presenti nel territorio comunale<br />

mediante term<strong>in</strong>i granulometrici (argille, sabbie, silt), volendo <strong>in</strong>dicare due unità<br />

litostratigrafiche a prevalente composizione sabbiosa e argillosa presenti <strong>in</strong> tutto il<br />

Bac<strong>in</strong>o Pliocenico Astigiano.<br />

È opportuno sottol<strong>in</strong>eare che tale nomenclatura, perfettamente valida per f<strong>in</strong>i<br />

stratigrafici e sedimentologici, non è, però, certamente utilizzabile a f<strong>in</strong>i del presente<br />

lavoro, <strong>in</strong> quanto la composizione granulometrica locale dei terreni pliocenici <strong>in</strong><br />

questione è variabile da luogo a luogo.<br />

In riferimento alle dist<strong>in</strong>zioni litostratigrafiche effettuate nell’Elaborato GB01, si<br />

descrivono brevemente le caratteristiche litotecniche dei terreni, associate <strong>in</strong> legenda<br />

alle diverse unità considerate. La descrizione riprende e amplia quella già contenuta<br />

nei precedenti elaborati geologici del P.R.G.C..<br />

Le formazioni geologiche presenti nel territorio comunale possono essere raggruppate<br />

entro un certo numero di complessi litotecnici <strong>in</strong> base a differenti parametri di natura<br />

tecnica che condizionano il comportamento dei terreni e delle rocce.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 14<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

In particolare, sono stati <strong>in</strong>dividuati 5 gruppi:<br />

- Terreni <strong>in</strong>coerenti: sono rappresentati dai depositi alluvionali post villafranchiani<br />

e fluviali recenti e attuali; essi affiorano nella porzione<br />

centro-meridionale del territorio comunale, lungo i<br />

fondovalle pr<strong>in</strong>cipali e presentano sempre un grado di<br />

addensamento scarso, bassissima plasticità e scadenti<br />

caratteristiche geotecniche, comunque superabili mediante<br />

l’adozione di adeguate soluzioni tecniche e, localmente,<br />

<strong>in</strong>durre fenomeni di ristagno delle acque meteoriche.<br />

- Rocce semi-coerenti: sono rappresentate dai terreni appartenenti alle Sabbie di<br />

Asti; nel complesso queste litologie mostrano un notevole<br />

addensamento e una localizzata cementazione carbonatica<br />

ma sempre di modesto spessore; tali caratteri favoriscono<br />

la conservazione di pareti subverticali con altezza di alcune<br />

dec<strong>in</strong>e di metri (nella zona compresa tra il capoluogo e le<br />

località Ranello e Mondonio frequentemente si osservano<br />

pareti verticali <strong>in</strong> buone condizioni di stabilità generale).<br />

- Rocce pseudo-coerenti: sono rappresentate <strong>in</strong> massima parte dalle Argille Azzurre e<br />

dalle marne di Sant’Agata fossili; esse sono caratterizzate<br />

da argille e silt azzurri massicci e compatti, con contenuto <strong>in</strong><br />

carbonati assai variabile, mediamente del 25-30 %; nei<br />

depositi della coltre superficiale prevalgono i term<strong>in</strong>i<br />

argillosi, a causa del dilavamento e della dissoluzione dei<br />

carbonati.<br />

- Alternanza di rocce pseudo-coerenti e semi-coerenti: sono rappresentate dalle unità<br />

del complesso <strong>in</strong>feriore della successione villafranchiana. I<br />

sedimenti dell’Unità di Ferrere mostrano un addensamento<br />

notevole così come i sedimenti dell’unità di S.Mart<strong>in</strong>o,<br />

particolarmente rilevabile nei silt, e danno orig<strong>in</strong>e , nella<br />

zona di Morialdo – I Becchi, ad una morfologia dolce, con<br />

rilievi arrotondati e bassa acclività<br />

- Alternanza di rocce pseudo-coerenti e coerenti: sono rappresentate dai terreni<br />

appartenenti al complesso caotico della Valle Versa. Si<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 15<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

tratta di argille a elevata plasticità, a bassissimo grado di<br />

compattazione, <strong>in</strong>globanti alternanze di gessi svelenitici, <strong>in</strong><br />

banchi spessi f<strong>in</strong>o a 8-9 m, blocchi di dolomie, brecce a<br />

matrice dolomitica, calcari dolomitici vacuolari, blocchi di<br />

calcari e brecce carbonatiche; l’associazione, perlopiù<br />

caotica, di questi litotipi fornisce all’ammasso caratteristiche<br />

litotecniche alquanto scadenti, imputabili all’elevata<br />

plasticità delle argille, alla tendenza naturale del gesso a<br />

rigonfiare e alle possibili aperture delle brecce e dei calcari<br />

vacuolari.<br />

A titolo di completezza, tratti dalla relazione redatta a corredo dei precedenti elaborati<br />

del P.R.G.C., si riportano di seguito i risultati delle prove <strong>in</strong> sito e <strong>in</strong> laboratorio<br />

effettuate nel 1999 nei pressi di alcune aree localizzate a sud del concentrico.<br />

Prove penetrometriche d<strong>in</strong>amiche<br />

Sono state compiute 3 prove penetrometriche con uno strumento di tipo leggero; <strong>in</strong><br />

particolare esse sono state eseguite:<br />

- la n° 1 a sud del concentrico <strong>in</strong> una zona contrad dist<strong>in</strong>ta da colluvium della<br />

successione Villafranchiana;<br />

- la n° 2 sulle alluvioni nel concentrico a pochi m etri dall’alveo del Rio Traversola;<br />

- la n° 3 sulle Sabbie di Asti <strong>in</strong> località Ranello.<br />

Nella prova n°1, non è stato raggiunto il substrato consistente, <strong>in</strong> quanto sono stati<br />

misurati meno di 10 colpi f<strong>in</strong>o a circa 4 m di profondità, dove la prova è stata sospesa.<br />

Questa zona, di raccordo tra i versanti coll<strong>in</strong>ari e la pianura, è costituita da un accumulo<br />

di colluvium di Sabbie Astiane che, localmente, può raggiungere anche spessori<br />

notevoli.<br />

Nella prova n°2, si evidenzia come le alluvioni del Rio Bardella siano costituite, <strong>in</strong><br />

massima parte, da sedimenti medio f<strong>in</strong>i (sabbie f<strong>in</strong>i limose) con scarse caratteristiche di<br />

portanza. Il substrato rappresentato dalle Sabbie Astiane si <strong>in</strong>contra a circa 6 m di<br />

profondità, dove i valori di resistenza alla penetrazione salgono oltre i 25 colpi per 10<br />

cm di approfondimento.<br />

Nella prova n°3, dopo circa un metro di copertura p luvio-colluviale, si ha un brusco<br />

<strong>in</strong>nalzamento dei valori di resistenza collegabile con l’<strong>in</strong>izio dell’orizzonte sabbioso;<br />

questa situazione è largamente estesa ed osservabile anche nei d<strong>in</strong>torni del sito<br />

oggetto della prova.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 16<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

Analisi di laboratorio<br />

Per le sabbie astiane e una parte dei depositi della successione villafranchiana sono<br />

state eseguite <strong>in</strong> laboratorio alcune analisi granulometriche nonché la determ<strong>in</strong>azione<br />

dei limiti di stato (Attemberg) che mettono <strong>in</strong> evidenza le seguenti caratteristiche:<br />

− le sabbie astiane sono composte da sabbie f<strong>in</strong>i con non più del 20% di frazione<br />

limosa e risultano praticamente non plastiche;<br />

− la successione villafranchiana è composta da limi sabbiosi (rispettivamente 45% e<br />

35% di percentuale <strong>in</strong> peso) con associata argilla nella percentuale di circa il 20%; i<br />

valori di plasticità di questo complesso ricadono nel campo 5 della Carta di<br />

Plasticità di Casagrande (argille <strong>in</strong>organiche di media plasticità).<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 17<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

5 DISSESTO IN ATTO E POTENZIALE<br />

In questo capitolo si fa riferimento all’Elaborato GB02 “Carta geomorfologica e del<br />

dissesto”, <strong>in</strong> cui è esposto lo stato del dissesto <strong>in</strong> atto dell’<strong>in</strong>tero territorio comunale,<br />

costituendo la s<strong>in</strong>tesi delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i condotte su temi diversi, relativi alla d<strong>in</strong>amica dei<br />

corsi d’acqua e alla d<strong>in</strong>amica di versante.<br />

A tale f<strong>in</strong>e è stato condotto un meticoloso lavoro di acquisizione dati attraverso le<br />

seguenti <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i:<br />

rilievi di terreno;<br />

<strong>in</strong>terpretazione di foto aeree (Regione Piemonte: Volo Novembre 1994 e Volo Alluvione<br />

2000 );<br />

esame del Piano Territoriale della Prov<strong>in</strong>cia di Asti;<br />

analisi della documentazione acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune;<br />

analisi della cartografia della Banca Dati <strong>Geologica</strong> della Regione Piemonte riguardante<br />

l’area di studio, relativamente ai tematismi: “Aree <strong>in</strong>ondabili”, “Frane”, “Settori di<br />

versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni di copertura,<br />

“Conoidi potenzialmente attivi”;<br />

consultazione dell’Atlante dei Rischi Idraulici e Idrogeologici del P.A.I.;<br />

consultazione delle schede del Sistema Informativo Geologico relative al quadro del<br />

dissesto nel comune di Castelnuovo Don Bosco aggiornato al 1998;<br />

consultazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi <strong>in</strong> Italia (I.F.F.I.), nonché delle<br />

pubblicazioni <strong>in</strong>erenti gli eventi alluvionali pubblicate dalla Regione Piemonte.<br />

Regione Piemonte - Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione - Eventi<br />

alluvionali <strong>in</strong> Piemonte - che esam<strong>in</strong>a i dissesti manifestatisi <strong>in</strong> occasione degli eventi<br />

del 2-6 Novembre 1994, 8 Luglio 1996 e 7-10 Ottobre 1996 .<br />

In conformità a quanto espresso nella Circolare P.G.R. N. 7/LAP/96 e successiva<br />

N.T.E./99, nonché nella D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656 “Piano Stralcio per l’Assetto<br />

Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bac<strong>in</strong>o del<br />

fiume Po <strong>in</strong> data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

M<strong>in</strong>istri <strong>in</strong> data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore<br />

urbanistico”, nella “Carta geomorfologica e dei dissesti” (Elaborato GB02) sono state<br />

rappresentate con perimetri chiusi e/o simboli i dissesti riconducibili alla d<strong>in</strong>amica di<br />

versante e a quella torrentizia, peraltro <strong>in</strong>dicati anche nella “Carta di s<strong>in</strong>tesi della<br />

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” (Elaborato<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 18<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

GB05), specificandone la tipologia e il grado di pericolosità attraverso un codice.<br />

Gli eventi del 4-6 Novembre 1994 e del 15 Ottobre 2000, che hanno assunto carattere<br />

di eccezionalità a livello regionale – nazionale, non hanno avuto effetti rilevanti nel<br />

territorio comunale <strong>in</strong> oggetto che è stato <strong>in</strong>teressato da fenomeni modesti di<br />

smottamenti franosi di ridotte dimensioni e cedimenti della sede stradale <strong>in</strong> alcuni punti.<br />

Secondo le schede fornite dal Sistema Informativo Geologico, nel 1994 sono stati<br />

segnalati solamente due fenomeni, rispettivamente nelle località di Mondonio e<br />

Morialdo. Sebbene le schede non specifich<strong>in</strong>o l’entità e la tipologia dei danni, tali<br />

<strong>in</strong>formazioni sono r<strong>in</strong>venibili nella comunicazione <strong>in</strong>tercorsa tra il Comune di<br />

Castelnuovo Don Bosco e la prefettura di Asti <strong>in</strong> data 12.11.1994. Nel rapporto si<br />

segnala un grave dissesto nella frazione Mondonio – Via Cavallone lungo un tratto<br />

coll<strong>in</strong>are su cui sorge una parte dell’abitato, già segnalato all’Ufficio decentrato della<br />

Regione Piemonte e per cui l’Ufficio regionale competente stava già predisponendo<br />

apposito progetto di consolidamento. Quanto ai danni a privati, si segnalavano quelli <strong>in</strong><br />

frazione Morialdo n°106 presso l’abitazione del Sig . Giovanni Dossola, ove il muro di<br />

contenimento retrostante la casa civile era crollato e ove risultava un consistente<br />

smottamento <strong>in</strong> terra.<br />

Gli studi e i rilievi effettuati per il presente lavoro hanno portato ad una def<strong>in</strong>izione<br />

sufficientemente precisa del quadro dissestivo locale che presenta i caratteri tipici dei<br />

rilievi coll<strong>in</strong>ari dell’area dell’astigiano.<br />

5.1 D<strong>in</strong>amica di versante<br />

In corrispondenza agli ambiti coll<strong>in</strong>ari del territorio sono stati <strong>in</strong>dividuati alcuni fenomeni<br />

franosi <strong>in</strong> atto e/o pregressi, <strong>in</strong>dividuati <strong>in</strong> base ai rilievi di terreno, alla<br />

foto<strong>in</strong>terpretazione e alla documentazione tecnica disponibile.<br />

Per quanto concerne i dissesti legati all’<strong>in</strong>stabilità dei pendii, il territorio comunale di<br />

Castlenuovo Don Bosco appare sostanzialmente caratterizzato da una propensione al<br />

dissesto medio – bassa, che si esplica soprattutto a spese della coltre eluvio-colluviale.<br />

La potenza dei materiali co<strong>in</strong>volti risulta comunque piuttosto limitata anche quando<br />

viene <strong>in</strong>teressato il substrato (sabbioso o argilloso). I rilievi risultano <strong>in</strong>fatti caratterizzati<br />

da litologie tenere e facilmente erodibili con variabile predisposizione al dissesto <strong>in</strong><br />

funzione delle caratteristiche locali. Nell’ambito del territorio comunale sono state<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 19<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

<strong>in</strong>dividuate le tipologie dissestive riassunte di seguito:<br />

MOVIMENTO STATO CODICE<br />

Scivolamento rotazionale Attivo FA3<br />

Scivolamento traslativo<br />

Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica<br />

Attivo<br />

Quiescente<br />

Ativo<br />

Quiescente<br />

FA4<br />

FQ4<br />

FA9<br />

FQ9<br />

TABELLA 1 – Classificazione dei fenomeni gravitativi secondo la D.G.R. 16.07.2002 n. 45-6656.<br />

Inoltre, sono state cartografate alcune “aree potenzialmente soggette all’<strong>in</strong>nesco di<br />

frane superficiali co<strong>in</strong>volgenti i terreni di copertura” di cui si darà conto nei paragrafi che<br />

seguono. La delimitazione di tali areali è avvenuta essenzialmente <strong>in</strong> base alla<br />

cartografia allegata agli studi di P.R.G.C. pregressi, <strong>in</strong> quanto attualmente essi non<br />

sono né riconoscibili né, tanto meno, delimitabili con certezza.<br />

Le tipologie di fenomeni gravitativi che sono risultate più comuni nel contesto<br />

geomorfologico <strong>in</strong> questione sono essenzialmente riconducibili a locali fenomeni di<br />

<strong>in</strong>stabilità co<strong>in</strong>volgenti i terreni di copertura con l’<strong>in</strong>nesco di frane superficiali. Esse si<br />

<strong>in</strong>staurano tipicamente su terreni argilloso-limosi e coprono una porzione quasi uguale<br />

del territorio sia a nord del concentrico che sui rilievi meridionali sebbene nella parte<br />

settentrionale abbiano dimensioni più estese. Il c<strong>in</strong>ematismo è legato ad abbondanti<br />

precipitazioni che imbibiscono completamente lo strato superficiale di terreno che, privo<br />

di coesione, scivola a valle. I fenomeni solitamente co<strong>in</strong>volgono piccoli volumi di terreno<br />

e possono <strong>in</strong>nescarsi su qualsiasi settore anche solo moderatamente acclive,<br />

raggiungendo lunghezze non superiori a qualche dec<strong>in</strong>a di metri. Tali tipologie,<br />

differenti come c<strong>in</strong>ematismo ed <strong>in</strong> genere anche nelle dimensioni, possono però<br />

coesistere come succede ad esempio nelle frane <strong>in</strong> cui il meccanismo di distacco è uno<br />

scivolamento rotazionale che evolve, nella parte più bassa, a colata.<br />

Una circostanza caratteristica è rappresentata dalle aree potenzialmente soggette<br />

all’<strong>in</strong>nesco di frane superficiali che si sviluppano di preferenza sulle litologie<br />

appartenenti al Complesso Caotico della Valle Versa (zona di Bardella). In questi casi,<br />

la presenza di gessi all’<strong>in</strong>terno del substrato non esclude che i movimenti def<strong>in</strong>iti come<br />

superficiali si estendano più <strong>in</strong> profondità provocando anche deformazioni molto più a<br />

valle dell’effettiva zona di movimento.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 20<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

A tale d<strong>in</strong>amica è spesso associata la presenza di ruscellamento diffuso dei versanti<br />

che si esplica mediante l'asportazione della frazione f<strong>in</strong>e con conseguente<br />

destabilizzazione delle frazioni ghiaioso ciottolose, che possono mobilizzarsi lungo<br />

percorsi di discesa governati dall’andamento topografico locale. Al ruscellamento<br />

diffuso è imputabile la presenza di fango e ciottoli <strong>in</strong> corrispondenza al piede del<br />

versante, senza che si riconoscano accumuli detritici veri e propri. Va comunque<br />

sottol<strong>in</strong>eato che, a causa delle caratteristiche litotecniche del territorio, tali fenomeni<br />

(specialmente quelli di dimensioni medio-piccole) vengono obliterati nel corso di breve<br />

tempo. Ciò è legato sia alla coltura <strong>in</strong>tensiva delle coll<strong>in</strong>e (soprattutto vigneti) che porta<br />

a rimodellare velocemente le nuove forme, sia alla facilità con cui la vegetazione<br />

attecchisce sui terreni appena franti, creando una fitta boscaglia che nasconde le<br />

evidenze dei fenomeni.<br />

Proprio quest’ultima motivazione ha <strong>in</strong>dotto una dist<strong>in</strong>zione tra questa tipologia di<br />

movimento e quella successiva, rappresentata dalle frane per saturazione e<br />

fluidificazione della copertura detritica (F9), <strong>in</strong> quanto la prima raggruppa estesi areali<br />

all’<strong>in</strong>terno dei quali potrebbero svilupparsi s<strong>in</strong>goli movimenti franosi di varie dimensioni<br />

mentre la tipologia successiva rappresenta s<strong>in</strong>goli movimenti di dimensione accertata,<br />

sia su basi cartografiche che di terreno. Nella prima categoria sono stati raggruppati<br />

fenomeni già cartografati <strong>in</strong> passato di cui però non sono più visibili le evidenze tipiche<br />

dei fenomeni franosi (attivi, quiescenti) quali crepe, fratture, nicchie o accumuli di<br />

materiale. Nel secondo caso si tratta di fenomeni noti, che hanno avuto ripercussioni<br />

segnalate e di cui si riconosce ancora qualche lieve traccia morfologica.<br />

La seconda tipologia di movimento presente sul territorio è, dunque, rappresentata dalle<br />

frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica (F9), <strong>in</strong>teressanti cioè un<br />

ridotto spessore della copertura eluvio-colluviale. Tali fenomeni si verificano <strong>in</strong><br />

condizioni di saturazione dello strato superficiale di terreno, <strong>in</strong> corrispondenza di eventi<br />

pluviometrici particolarmente <strong>in</strong>tensi ed a causa della conseguente repent<strong>in</strong>a variazione<br />

delle caratteristiche geotecniche del terreno che provocano la fluidificazione dello<br />

stesso con una drastica dim<strong>in</strong>uzione della sua resistenza al taglio. Si tratta solitamente<br />

di dissesti di limitate dimensioni co<strong>in</strong>volgenti settori di versante a pendenza piuttosto<br />

elevata e con copertura vegetale assente o fortemente degradata. Nel complesso,<br />

risulta però impossibile prevedere con precisione il verificarsi di tali dissesti, dato che la<br />

loro estrema velocità di evoluzione non ne permette la tempestiva <strong>in</strong>dividuazione né<br />

tanto meno risulta pensabile allestire un sistema di monitoraggio che permetta di<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 21<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

seguirne gli spostamenti. Questi sono i motivi per cui, nonostante le dimensioni spesso<br />

modeste, la pericolosità di tali fenomeni non va sottovalutata, soprattutto sotto il profilo<br />

delle scelte urbanistiche e territoriali.<br />

La terza tipologia di dissesto franoso riscontrabile nella zona <strong>in</strong> esame è quella degli<br />

scivolamenti traslativi (F4) che risultano molto evidenti soprattutto <strong>in</strong> corrispondenza<br />

della zona di Morialdo.<br />

In tali dissesti il franamento avviene a causa del superamento della resistenza al taglio<br />

lungo una superficie di scorrimento di forma generalmente piana. Tale superficie<br />

possiede raramente un unico centro di rotazione (<strong>in</strong> tal caso la sua forma sarebbe<br />

circolare), più spesso lo scivolamento avviene lungo una superficie curvil<strong>in</strong>ea generica,<br />

sovente irregolare, con più centri di istantanea rotazione. Un siffatto c<strong>in</strong>ematismo non è<br />

compatibile con lo spostamento di un corpo rigido per cui la massa di terreno viene <strong>in</strong><br />

genere disarticolata perdendo pressoché completamente la propria <strong>in</strong>dividualità. Tali<br />

c<strong>in</strong>ematismi possono essere caratterizzati da un’evoluzione lenta dato che lo<br />

spostamento verso il basso della massa di terreno porta complessivamente ad un<br />

appesantimento della zona al piede della frana stessa con un complessivo aumento<br />

delle forze e dei momenti stabilizzanti. In questo caso si può ottenere uno stato di<br />

momentanea quiescenza della frana che, se non <strong>in</strong>tervengono ulteriori forze<br />

perturbanti, può perdurare per diverso tempo, evolvendo lentamente con spostamenti<br />

progressivi m<strong>in</strong>imi, questi possono essere monitorati ad esempio tramite colonne<br />

<strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ometriche <strong>in</strong>stallate <strong>in</strong> fori di sondaggio appositamente predisposti. Il<br />

sopraggiungere di piogge particolarmente <strong>in</strong>tense che dim<strong>in</strong>uiscono la resistenza al<br />

taglio efficace e/o l’azione perturbatrice di altri agenti (es. <strong>in</strong>terventi antropici come tagli<br />

stradali, cave ecc.) possono però portare ad un evoluzione parossistica del dissesto<br />

portando al collasso generalizzato del materiale <strong>in</strong> frana.<br />

È importante perciò <strong>in</strong>dividuare, a livello di pianificazione territoriale comunale, le<br />

porzioni di versante che sono già state <strong>in</strong>teressate da fenomeni di questo tipo,<br />

suscettibili di riattivazione. Su tali versanti sarà assolutamente <strong>in</strong>dispensabile, utilizzare<br />

i parametri di resistenza residui per qualsiasi calcolo geotecnico relativo ad eventuali<br />

<strong>in</strong>terventi sul territorio, unitamente a scelte urbanistiche oculate <strong>in</strong> funzione del grado di<br />

pericolosità del sito.<br />

È possibile ritenere che questi fenomeni abbiano il loro ambiente tipico nell’<strong>in</strong>terfaccia<br />

fra i depositi della successione Villafranchiana quelli della successione pre-<br />

Villafranchiana: il cambio di pendenza caratteristico fra i limi sabbiosi e le sabbie<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 22<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

spesso cementate crea spesso un profilo morfologico delle coll<strong>in</strong>e più acclive nella<br />

parte bassa e più dolce <strong>in</strong> quella alta.<br />

Non si può escludere, al momento, che <strong>in</strong> certi casi il c<strong>in</strong>ematismo sia di tipo misto,<br />

dove <strong>in</strong> testata prevale un movimento di tipo rotazionale mentre al piede si ritrovano<br />

essenzialmente movimenti traslazionali. Tale dist<strong>in</strong>zione non è stata fatta <strong>in</strong> quanto non<br />

adeguata a questo tipo di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e.<br />

Un discorso a parte merita, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il movimento gravitativo (F10) che co<strong>in</strong>volge gli<br />

abitati di Mistrassi e Vironi nella parte più settentrionale del territorio <strong>in</strong> esame. Questa<br />

porzione di territorio è co<strong>in</strong>volta nel movimento gravitativo denom<strong>in</strong>ato “ Fenomeno<br />

gravitativo di Albugnano” (Forno & Giard<strong>in</strong>o,1997).<br />

Secondo gli Autori “Il fenomeno <strong>in</strong>teressa un settore relativamente esteso del versante s<strong>in</strong>istro<br />

della Valle del Rio Nevissano e, <strong>in</strong> particolare, l’area compresa tra il tratto di dorsale su cui sorge<br />

l’abitato di Albugnano e il tratto di fondovalle su cui si sviluppa l’abitato di Mistrassi. L’accumulo,<br />

con estensione complessiva di circa 1 km 2 , risulta composito ed <strong>in</strong> particolare costituito da due<br />

“coni di frana” sovrapposti (corpi A e B). Il corpo A, sviluppato nella fascia altimetrica compresa<br />

tra 300 e 500 m, è caratterizzato da un notevole allungamento longitud<strong>in</strong>ale (circa 2 km) <strong>in</strong><br />

direzione NE-SW e da una m<strong>in</strong>ore estensione trasversale (<strong>in</strong> media 400 m). …..Anche nel<br />

settore frontale del corpo A, <strong>in</strong> corrispondenza al quale si sviluppa l’<strong>in</strong>cisione del Rio di<br />

Nevissano, è osservabile localmente il contatto basale dell’accumulo: esso risulta sottol<strong>in</strong>eato da<br />

evidenti fratture beanti nel substrato terziario, caratterizzate da spaziatura decimetrica e apertura<br />

f<strong>in</strong>o a circa 1 cm. La scarsità di affioramenti e la loro ridotta estensione impediscono il<br />

riconoscimento dello spessore reale dell’accumulo: esso risulta osservabile solo nei settori<br />

marg<strong>in</strong>ali del corpo A dove è di alcuni metri….Spessori verticali visibili sensibilmente più<br />

rilevanti, superiori a 30 m, si hanno <strong>in</strong> corrispondenza alle <strong>in</strong>cisioni che dissecano il corpo A<br />

senza raggiungere la superficie basale. Il fenomeno si <strong>in</strong>serisce tra i fenomeni, tipici del settore<br />

artigiano, legati a meccanismi comb<strong>in</strong>ati per movimenti di tipo rotazionale passanti a colata<br />

(slump-earthflow <strong>in</strong> Varnes, 1978). I movimenti per colata sono suggeriti dalla forma stretta e<br />

allungata dell’accumulo, ospitato <strong>in</strong> corrispondenza ad un <strong>in</strong>cisione del versante, e dalla sua<br />

natura caotica. I movimenti di tipo rotazionale sono <strong>in</strong>vece suggeriti dallo sviluppo concavo sella<br />

superficie di scivolamento e dalla presenza di giunti di trazione nel settore di coronamento. Per<br />

quanto riguarda le possibili cause determ<strong>in</strong>anti, occorre segnalare che nel settore artigiano<br />

fenomeni analoghi a quello descritto si <strong>in</strong>nescano <strong>in</strong> occasione di eventi di pioggia prolungati e si<br />

manifestano diffusamente soprattutto <strong>in</strong> pendii modellati <strong>in</strong> formazioni a prevalente componente<br />

argillosa e/o limosa (Regione Piemonte – Settore prevenzione del Rischio Geologico,<br />

Meteorologico e Sismico, 1990). Per quanto riguarda le cause predisponesti, il presente studio<br />

suggerisce che sia da annoverare l’evoluzione geod<strong>in</strong>amica recente”.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 23<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

Sulla base dei rilievi effettuati, la porzione di frana ricadente all’<strong>in</strong>terno del comune di<br />

Castelnuovo Don Bosco è stata classificata come quiescente (FQ10), andando a<br />

modificare il P.A.I. che classificava il dissesto come attivo, sebbene non siano evidenti<br />

<strong>in</strong>dizi di attività recente.<br />

Tale classificazione è valida anche per l’abitato di Mistrassi e per le case presenti sul<br />

corpo di frana pr<strong>in</strong>cipale confermando, <strong>in</strong> questo caso, il P.A.I.<br />

In l<strong>in</strong>ea generale le considerazioni sopradescritte per la d<strong>in</strong>amica dei versanti<br />

concordano con la precedente Carta Geomorfologia e dei dissesti redatta nella<br />

precedente stesura del P.R.G.C. e con la cartografia relativa all’Inventario dei<br />

Fenomeni Franosi <strong>in</strong> Italia (I.F.F.I.). In particolare si riscontra un’ottima sovrapposizione<br />

per la frana co<strong>in</strong>volgente località Mistrassi FQ10 (scheda n°1) e per la frana <strong>in</strong> località<br />

Mondonio FA 4 (scheda n°17).<br />

5.2 D<strong>in</strong>amica dei corsi d’acqua<br />

Nell’Elaborato GB02 ”Carta geomorfologica e dei dissesti” sono stati rappresentati gli<br />

elementi propri del reticolo idrografico pr<strong>in</strong>cipale che possono <strong>in</strong>durre situazioni di<br />

dissesto, nonché gli effetti ad essi conseguenti.<br />

Nell’Elaborato GB03 “Carta geoidrologica e del reticolo idrografico” (Cfr. capitolo<br />

successivo) sono stati rappresentanti ulteriori elementi caratterizzanti la d<strong>in</strong>amica legata<br />

al reticolo idrografico. Nei paragrafi che seguono verranno descritte le condizioni dei<br />

corsi d’acqua e dei bac<strong>in</strong>i afferenti al territorio <strong>in</strong> esame, le problematiche di dissesto<br />

<strong>in</strong>erenti a questo argomento e le opere presenti lungo i corsi d’acqua.<br />

Il reticolo idrografico pr<strong>in</strong>cipale è caratterizzato dalla presenza di tre corsi d’acqua e dei<br />

relativi spartiacque, orientati tutti, grosso modo, <strong>in</strong> direzione N-S e denom<strong>in</strong>ati<br />

rispettivamente da ovest verso est: il Rio Bardella, il Rio Nevissano e il Rio Nissone.<br />

I primi due confluiscono a monte del concentrico dando orig<strong>in</strong>e al Rio Traversola che<br />

attraversa l’abitato e, al marg<strong>in</strong>e sud-orientale del comune, rappresenta il conf<strong>in</strong>e con il<br />

comune di Buttigliera d’Asti.<br />

Per quanto riguarda gli spartiacque pr<strong>in</strong>cipali, procedendo da Ovest verso Est troviamo<br />

per primo lo spartiacque che separa il bac<strong>in</strong>o del Rio Bardella da quello del Rio Valles,<br />

che corre <strong>in</strong> parte lungo il conf<strong>in</strong>e comunale ed <strong>in</strong> parte nel territorio del comune di<br />

Morendo T.se. Esso è orientato <strong>in</strong> direzione N-S nel primo tratto (C.na Palazzotto a 340<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 24<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

m s.l.m.) e NNW-SSE nel secondo tratto (Località Lovencito a 308 m s.l.m.).<br />

Il secondo spartiacque separa il bac<strong>in</strong>o del Rio Bardella da quello del Rio Nevissano e<br />

corre <strong>in</strong> direzione N-S- lungo la cresta passante per località Case di Liso (350 m sl.m.),<br />

per la Chiesa di S. Maria <strong>in</strong> Cornareto (337 m sl.m.) per poi term<strong>in</strong>are poco a SE di<br />

località Nestrà.<br />

Il terzo spartiacque separa il bac<strong>in</strong>o del Rio Nevissano dal bac<strong>in</strong>o del Rio Nissone a<br />

monte di C.na Monsparone e da quello del Rio Bardella a valle di essa. Esso <strong>in</strong>fatti<br />

presenta una direzione NNW-SSE passando <strong>in</strong> prossimità di Case Bonetta per poi<br />

piegare <strong>in</strong> direzione NNE-SSW <strong>in</strong> prossimità del bivio per P<strong>in</strong>o d’Asti.<br />

Il quarto spartiacque separa i bac<strong>in</strong>i dei rii Traversola e Nissone; esso scende lungo il<br />

conf<strong>in</strong>e comunale <strong>in</strong> direzione NW-SE passando per località Ranello per poi piegare, <strong>in</strong><br />

prossimità della seconda galleria lungo la S.P.17, <strong>in</strong> direzione N-S passando per C.na<br />

Veneria (280 m s.l.m.) e per località Morialdo (275 m sl.m.). Oltrepassata tale località lo<br />

spartiacque riacquista per un breve tratto una direzione NW-SE per poi, all’<strong>in</strong>circa <strong>in</strong><br />

località Becchi, piegare nuovamente <strong>in</strong> direzione N-S e correndo a ridosso del comune<br />

di Capriglio.<br />

Il qu<strong>in</strong>to e ultimo spartiacque separa il bac<strong>in</strong>o del Rio Nissone da quello del Rio di Van<br />

che scorre fuori dal territorio comunale di Castlenuovo Don Bosco. Esso è orientato <strong>in</strong><br />

direzione N-S e, passando lungo la cresta verso case Appiano, <strong>in</strong> corrispondenza di<br />

Casa capello esce dal territorio considerato.<br />

5.3 Erodibilità, trasporto solido e stabilità sponde<br />

In l<strong>in</strong>ea generale il reticolo idrografico è caratterizzato da una tendenza all’erosione da<br />

bassa a moderata imputabile pr<strong>in</strong>cipalmente alla pendenza dei profili di fondo dei rii<br />

presenti. In particolare i tre rii pr<strong>in</strong>cipali possono essere suddivisi <strong>in</strong> ulteriori tratti<br />

<strong>in</strong>termedi <strong>in</strong> cui si def<strong>in</strong>isce la morfologia dell’alveo e si esplica la propensione dello<br />

stesso al dissesto.<br />

Rio Bardella – Il corso d’acqua è caratterizzato da pendenze variabili tra 2÷6% e si<br />

presenta piuttosto stretto e <strong>in</strong>cassato con versanti da poco acclivi (versante s<strong>in</strong>istro)<br />

e mediamente acclivi (versante destro), con una spiccata erosione laterale e di<br />

fondo. Per quasi tutto il suo corso l’alveo del rio si presenta molto <strong>in</strong>ciso e piuttosto<br />

stretto; iIn generale le sponde non presentano particolari fenomeni di <strong>in</strong>stabilità e<br />

non si riscontrano gravi problemi per quanto riguarda la presenza di vegetazione o<br />

detriti di altra natura <strong>in</strong> alveo.<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 25<br />

GEOL. EDOARDO RABAJOLI - ING. MASSIMO TUBERGA<br />

Rio Traversola – L’alveo di questo corso d’acqua che attraversa il concentrico di<br />

Castelnuovo D.B. è caratterizzato da pendenze <strong>in</strong>feriori al 2% e si presenta più<br />

ampio di quello dei due corsi d’acqua da cui ha orig<strong>in</strong>e; l’alveo mostra un andamento<br />

s<strong>in</strong>uoso <strong>in</strong> un fondovalle ampio, caratterizzato da versanti mediamente ad acclività<br />

accentuata.<br />

Per tutto il suo corso l’alveo si presenta marcatamente <strong>in</strong>ciso, con una leggera<br />

dim<strong>in</strong>uzione del grado di <strong>in</strong>cisione procedendo verso valle. In generale le sponde<br />

non presentano particolari fenomeni di <strong>in</strong>stabilità e non si riscontrano gravi problemi<br />

per quanto riguarda la presenza di vegetazione o detriti di altra natura <strong>in</strong> alveo. Solo<br />

all’altezza di Casc<strong>in</strong>a Peccato, le sponde si presentano più acclivi, quasi verticali <strong>in</strong><br />

s<strong>in</strong>istra orografica con battute ed erosioni di sponda molto accentuate. La larghezza<br />

dell’alveo aumenta parallelamente all’approfondimento e <strong>in</strong> alcuni punti raggiunge i<br />

20 m. Da segnalare che nel tratto di attraversamento dell’abitato di Castelnuovo D.B.<br />

l’alveo è condizionato da fondo e sponde <strong>in</strong> c.a.; recentemente sono stati compiuti<br />

<strong>in</strong>terventi di ricalibrazione dell’alveo (poco a valle della confluenza Bardella<br />

Nevissano) e di difesa spondale che garantiscono una maggiore officiosità idraulica<br />

all’alveo.<br />

Rio Nevissano – bac<strong>in</strong>o del rio Nevissano è il più piccolo tra i bac<strong>in</strong>i presenti all’<strong>in</strong>terno<br />

del territorio comunale e si estende da poco a monte del concentrico di Castelnuovo<br />

Don bosco f<strong>in</strong>o a oltre il mite comunale a nord di località Mistrassi. Il rio è<br />

caratterizzato da pendenze variabili tra 2÷6% e presenta un fondovalle molto stretto<br />

ed <strong>in</strong>cassato e versanti da poco acclivi a molto acclivi. Il tratto a valle di località<br />

Mistrassi presenta una maggiore propensione al dissesto dovuta alla rapidità delle<br />

sponde ed alla pendenza dell’alveo (circa 5÷6%).<br />

Rio Nissone – Il bac<strong>in</strong>o del Rio Nissone è il secondo per estensione tra i bac<strong>in</strong>i che<br />

<strong>in</strong>teressano il comune di Castelnuovo Don Bosco sebbene la sua estensione sia<br />

assai maggiore dell’area compresa nel territorio comunale <strong>in</strong> corrispondenza della<br />

frazione di Mondonio, l’alveo è stato risagomato e regolarizzato e presenta una<br />

sezione molto regolare con sponde piuttosto acclivi. In questo tratto vi sono due<br />

punti <strong>in</strong> cui l’alveo compie delle curve ad angolo retto cambiando bruscamente<br />

direzione, sottol<strong>in</strong>eate da modesti fenomeni di battuta di sponda. Procedendo verso<br />

valle, l’alveo si approfondisce rapidamente con sponde piuttosto acclivi e<br />

mantenendo una discreta larghezza (circa 10 m). Esso è circondato da coltivazioni<br />

presenti <strong>in</strong> sponda s<strong>in</strong>istra e quasi f<strong>in</strong> dentro l’alveo mentre la sponda destra è<br />

Comune di Castelnuovo Don Bosco – Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica dello strumento urbanistico – <strong>Relazione</strong> <strong>Geologica</strong> <strong>Illustrativa</strong>

GEO s<strong>in</strong>tesi ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI pag. 26<br />