Palazzo Clerici.pdf - Rete Civica di Milano

Palazzo Clerici.pdf - Rete Civica di Milano

Palazzo Clerici.pdf - Rete Civica di Milano

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

volle mai aiutarlo o favorirlo in alcun modo, proseguì nel 1684 quando venneeletto Senatore 2 <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> e quin<strong>di</strong> Reggente del Supremo Consiglio d’Italia aMadrid nel 1686, carica a cui ambiva da quasi <strong>di</strong>eci anni. Il passaggio dalladominazione spagnola a quella austriaca non portò conseguenze alla posizioneoccupata da Giorgio II: cre<strong>di</strong>tore dello stato <strong>di</strong> ingenti somme <strong>di</strong> denaro,nonché sotto la protezione del principe Eugenio <strong>di</strong> Savoia, Governatore <strong>di</strong><strong>Milano</strong> tra il 1706 e il 1715, riottenne la reintegrazione tra i nobili milanesi giànel 1713. A Giorgio si deve la costruzione della sontuosa villa a Cadenabbia sullago <strong>di</strong> Como, conosciuta in tutto il mondo come villa Carlotta.L’immenso patrimonio dei <strong>Clerici</strong> nel 1722 finì in mano al giovanissimoAntonio Giorgio (1715 - 1768), dopo la morte del nonno Carlo Francesco 3 edel padre Carlo Giorgio, avvenuta durante l’asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Belgrado al fianco <strong>di</strong>Eugenio <strong>di</strong> Savoia. Antonio Giorgio poteva <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta annua <strong>di</strong>400.000 lire netta, era favorito dal potentissimo principe Eugenio <strong>di</strong> Savoia(<strong>di</strong>sposto, come <strong>di</strong>cono le fonti, a “favorirlo in tutto”) e entrò in contatto con lamonarchia asburgica e il partito filo-imperiale dopo il matrimonio con la nobileFulvia Visconti 4 .Da queste premesse bisogna ricordare che Antonio Giorgio, uomo <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ambizioni nonché deciso scialacquatore delle sostanze ere<strong>di</strong>tate, nel giro <strong>di</strong>pochi decenni riuscì a <strong>di</strong>lapidare in imprese sia pubbliche che private il suoimmenso patrimonio. Dapprima fondò nel 1744 a proprie spese un reggimentolombardo destinato alla <strong>di</strong>fesa delle piazzeforti locali, durante un periodo,quello della Guerra <strong>di</strong> Successione Austriaca, estremamente delicato per gliAsburgo. Maria Teresa d’Austria tenne in grande considerazione GiorgioAntonio, tanto che il suo reggimento venne impiegato anche nella Guerra deiSette Anni e lui stesso <strong>di</strong>venne ambasciatore dell’imperatrice presso la SantaSede per la morte <strong>di</strong> Benedetto XIV. In quest’occasione tutta Europa si stupìdel folle lusso con cui Giorgio <strong>Clerici</strong> allestì la sua ambasciata, testimoniata dalibri, stampe e quadri. Queste spese, unite a quelle per la sistemazione(comprese le decorazioni ad affresco del Tiepolo) e il mantenimento del suopalazzo milanese, per sfarzo paragonabile ad una vera e propria reggia, fecerorapidamente esaurire le sue finanze, tanto da dover chiedere dei prestiti,ovviamente concessi, al Senato <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>.Dopo la morte <strong>di</strong> Antonio Giorgio il palazzo venne dato in affitto all’ArciducaFer<strong>di</strong>nando d’Austria e qui si inse<strong>di</strong>ò la corte in attesa del rifacimento <strong>di</strong><strong>Palazzo</strong> Ducale da parte del Piermarini.2 Il Senato <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> era la magistratura fondamentale dello Stato, con un potere quasi pari aquello del governatore e a quello del Consiglio d’Italia <strong>di</strong> Madrid.3 Carlo Francesco nacque dal secondo matrimonio <strong>di</strong> Giorgio II con Giovanna Ferrero deiPrincipi <strong>di</strong> Masserano.4 Figlia del Generale Annibale e cugina della prima moglie <strong>di</strong> Pietro Verri. Un’altra famiglia a cuiPier Antonio sarà legato fu quella dei Trivulzio dal momento che sua madre, Maria Archinto,dopo la morte del marito Carlo Giorgio <strong>Clerici</strong>, si risposò con Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio. I<strong>Clerici</strong> avevano quin<strong>di</strong> intrecciato legami con le più importanti e potenti famiglie milanesidell’epoca.3

Pier Antonio <strong>Clerici</strong> <strong>di</strong>Domaso(1489- ?)Giorgio I (1575-1665)+Angiola PorroDon Carlo(1615-1677)+Eufemia BonettiDon Giorgio II(1648-1736)+Caterina TrivulzioDon Carlo Francesco(1672-1722)+Giovanna Ferrero FieschiDon Carlo Giorgio(1696-1717)+Donna Maria ArchintoDon Antonio Giorgio(1715-1768)+Fulvia Visconti4

‣ La Corte Austriaca (1771-1778)L’affitto del palazzo fu stipulato tra Clau<strong>di</strong>a <strong>Clerici</strong>, figlia <strong>di</strong> Antonio Giorgio, chesposò il Marchese Biglia Conte <strong>di</strong> Saronno, e tre ministri incaricati dal ConteFirmian. Arciduca e Arciduchessa occuparono le sale del piano nobile, insiemeal loro vasto seguito <strong>di</strong> cortigiani e camerieri.La Corte risedette nel palazzo fino al 1778, quando venne restituito ai <strong>Clerici</strong>,anche se per poco tempo.‣ La Corte d’Appello (1817-1940)Come avvenne anche per il <strong>Palazzo</strong> Bolagnos Visconti, sud<strong>di</strong>viso in <strong>di</strong>versiappartamenti durante tutto l’Ottocento, anche <strong>Palazzo</strong> <strong>Clerici</strong> nel XVIII secolosubì mo<strong>di</strong>fiche molto rilevanti, che portarono allo smontaggio e alreinserimento, spesso definitivo, <strong>di</strong> nuove parti del palazzo.Nel 1815 l’ultimo <strong>di</strong>scendente dei <strong>Clerici</strong> alienò l’e<strong>di</strong>ficio allo Stato, che lodestinò a <strong>di</strong>ventare la sede della Corte d’Appello. Gli interventi più drasticiriguardarono il piano terra, dove nessuna stanza venne risparmiata. Alcunesale principali del piano superiore, come la galleria del Tiepolo, mantennero laloro funzione <strong>di</strong> rappresentanza, mentre altre vennero mo<strong>di</strong>ficate ( ad esempiola sala da ballo venne trasformata in archivio). Frequente era la sud<strong>di</strong>visionedelle stanze più ampie in ambienti <strong>di</strong> minore grandezza, come avvenne per lagalleria degli stucchi, <strong>di</strong>visa in due parti.‣ L’ISPI 5 ( dal 1940 ad oggi)Nel 1940 il palazzo venne acquistati dall’ISPI, l’Istituto per gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Politicaestera, e ne <strong>di</strong>venne la sede ufficiale. Il presidente dell’Istituto, l’OnorevoleAlberto Pirelli, affidò il compito <strong>di</strong> ideare un progetto <strong>di</strong> risistemazionedell’e<strong>di</strong>ficio all’ingegnere Giuseppe Dotto. Il progetto <strong>di</strong> restauro venne subitopresentato, come era solito, a Mussolini in persona, che <strong>di</strong>ede la suaapprovazione. Dotto ripristinò in gran parte l’assetto del palazzo prima dellemo<strong>di</strong>fiche ottocentesche, in particolar modo eliminò la stanze che erano statederivate dal portico del cortile d’onore, le costruzioni aggiunte nel secondocortile e le pareti che sud<strong>di</strong>videvano le stanze in più parti, riportandole al lorosplendore originario. Le decorazioni delle sale del primo piano furonointeramente rinnovate, ad esempio i lambris 6 , eseguiti con intonaco imitantepannelli mistilinei barocchi; vennero riposti serramenti su imitazione <strong>di</strong> quelliantichi e riposizionati i camini. I lavori finirono proprio durante la guerra, cheprovocò <strong>di</strong>versi danni all’e<strong>di</strong>ficio in seguito ai bombardamenti su <strong>Milano</strong> dell’8agosto 1943. A tal proposito Gino Chierici, funzionario della Soprintendenzaincaricato <strong>di</strong> controllare i lavori, prese <strong>di</strong>versi provve<strong>di</strong>menti per cercare <strong>di</strong>tutelare il più possibile il monumento in caso <strong>di</strong> attacco.Il restauro del palazzo in seguito ai danneggiamenti provocati dalla guerraavvenne solamente negli anni ’50, quando Dotto elaborò un progetto per la5 Per la storia dell’ISPI ve<strong>di</strong> il volume su <strong>Palazzo</strong> <strong>Clerici</strong>, pag. 199 – 207.6 Sono alti zoccoli <strong>di</strong> legno o altro materiale, fissati alle pareti per proteggere dall’umi<strong>di</strong>tà.5

icostruzione del cortile Nord e la risistemazione della galleria del Tiepolo e delgabinetto degli specchi. Anche negli anni ’60 e ’70 i lavori proseguirono conl’Architetto Luigi Gorgoni de Mogar e negli anni ’80 sotto la <strong>di</strong>rezione dellaSoprintendenza con Fulvio Nar<strong>di</strong>s. Recentemente l’Istituto ha intrapreso unanuova serie <strong>di</strong> interventi mirati soprattutto alla conservazione degli ambientinel rispetto delle preesistenze e supportati da indagini conoscitive storiche etecniche.6

LE STANZE DEL PIANO NOBILE 7‣ Lo ScaloneLo scalone d’onore è collocato a destra del cortile d’onore 8 e immette<strong>di</strong>rettamente nella sala da ballo del piano nobile. Come in tutti i palazzi e villedell’epoca lo scalone ha una funzione fortemente simbolica: essendo il primospazio interno a cui si accedeva visitando il palazzo doveva dare un senso <strong>di</strong>grandezza e monumentalità <strong>di</strong> livello pari a quello della famiglia che vi abitava.Il materiale impiegato è il granito, usato per i gra<strong>di</strong>ni, le balaustre e - unico trai palazzi milanesi - le statue femminili vestite all’orientale negli angoli dellascala. L’effetto scenografico dello scalone è accentuato dal riflesso della luce,che cambia angolazione durante la giornata, provenente sia dall’ampiaapertura sul cortile, sia dalle finestre. Sebbene non siamo venuti a conoscenzadel nome dell’architetto del palazzo, possiamo notare alcune analogie con loscalone della villa, sempre proprietà dei <strong>Clerici</strong>, a Niguarda, comunementeattribuita a Francesco Croce 9 e ipotizzare un suo intervento anche nel palazzomilanese. Lo schema compositivo dello scalone della villa infatti ricalcafedelmente quello del palazzo, nelle quattro rampe e nelle figure antropomorfeagli angoli.La volta dello scalone è riccamente decorata da un’ affresco <strong>di</strong> Bortoloni 10 , cherappresenta un’apoteosi. All’interno <strong>di</strong> una cornice in stucco scenograficamenteinterrotta nella parte inferiore per dare spazio al <strong>di</strong>pinto, Minerva accompagnaverso il cielo Giorgio II <strong>Clerici</strong>, bisnonno <strong>di</strong> Antonio Giorgio, artefice dell’ascesaeconomica e sociale della famiglia. L’ampio spazio del cielo è popolato da altre7 Non abbiamo testimonianze sull’aspetto del palazzo quando era proprietà dei Visconti. Ledescrizioni durante il possesso dei <strong>Clerici</strong> sono tratte da un inventario redatto nel 1771 inoccasione del passaggio al Duca Fer<strong>di</strong>nando. Per i restauri successivi si fa riferimento aiprogetti stilati dagli architetti responsabili dei lavori.8 La pianta del palazzo è estremamente articolata: gli spazi dell'e<strong>di</strong>ficio sono <strong>di</strong>stribuiti attornoa <strong>di</strong>versi cortili, alcuni "da parata", altri <strong>di</strong> servizio. L'androne d'ingresso, arretrato rispetto allafacciata per agevolare il passaggio delle carrozze, è prospetticamente collegato con il cortiled'onore e con il giar<strong>di</strong>no, chiamato anche "Cortile della Cavallerizza" per la sua destinazioneagli spettacoli equestri. I lati maggiori del cortile d'onore sono percorsi da un portico con voltea crociera alternata a strette volte a botte su colonne binate <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne dorico.9 Francesco Croce (<strong>Milano</strong> 1696 – 1773) fu tra i principali esponenti del barocchettolombardo, stile derivato dal rococò ma più semplificato e alleggerito. Molte delle sue operemanifestano un gusto <strong>di</strong> transizione tra rococò e neoclassicismo. Oltre a importanti palazzimilanesi (come l’attuale palazzo Sormani) e ville <strong>di</strong> delizia nella provincia, Croce svolse unruolo <strong>di</strong> primo piano come architetto della fabbrica del Duomo, costruendo sul tiburio la gugliaprincipale.10 Mattia Bortoloni (1696 – 1750) era originario <strong>di</strong> Rovigo, si formò a Venezia e fu attivo traLombar<strong>di</strong>a e Piemonte. A <strong>Milano</strong> affiancò a Tiepolo negli affreschi dei Palazzi Casati Dugnani e<strong>Clerici</strong> (1740), per poi proseguire da solo la decorazione <strong>di</strong> quest’ultimo dopo la definitivapartenza <strong>di</strong> Giovan Battista da <strong>Milano</strong>. Pittore brillante e <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarata ascendenza tiepolesca,<strong>di</strong>ede il meglio <strong>di</strong> sé nelle pitture <strong>di</strong> carattere profano, dove interpretava in modo ironico e<strong>di</strong>sincantato, con colori lievi e brillanti, temi storici, mitologici e allegorici.7

figure scorciate <strong>di</strong> sotto in su, come putti e vittorie alate che completano lascena.‣ La Sala da BalloLa sala da ballo, luogo <strong>di</strong> rappresentanza per eccellenza, sede dei ricevimenti edelle feste della famiglia <strong>Clerici</strong>, è il primo ambiente a cui si accede salendo alpiano nobile. La sua grandezza (il salone ha l’altezza <strong>di</strong> due piani), emblemadel prestigio raggiunto dai proprietari del palazzo, rispecchia un modello molto<strong>di</strong>ffuso a <strong>Milano</strong> in quel periodo 11 . I lati lunghi sono traforati da finestre, da unaparte riguardanti il cortile d’onore, dall’altra la strada; in origine le finestreerano corredate da coretti non praticabili. I lati corti invece erano occupati dacantorie ricoperte da stucchi e sostenute da mensole in pietra per i musici, chevi accedevano da scale segrete. La grande volta era <strong>di</strong>pinta a chiaroscuro conmotivo a fogliame.La sala da ballo venne pesantemente rimaneggiata nell’Ottocento, quando inquesto spazio si trasferì dapprima la sede del Tribunale <strong>di</strong> Terza Istanza, poil’Archivio generale. Il progetto <strong>di</strong> risistemazione, realizzato nel 1873 dopo uncrollo parziale del soffitto, prevedeva la sud<strong>di</strong>visione del vasto ambiente in duepiani con tavolati <strong>di</strong> mattoni: il primo piano era a<strong>di</strong>bito ad uffici, il secondo,provvisto <strong>di</strong> una controsoffittatura in luogo della volta, era circondato da piùlivelli <strong>di</strong> scaffali per il deposito dei documenti.La sistemazione dei balconi e delle decorazioni così come le ve<strong>di</strong>amo adessosono il frutto <strong>di</strong> un doppio restauro: il primo <strong>di</strong> Giuseppe Dotti tra le due guerree il secondo <strong>di</strong> Luigi Gorgoni de Mogar nel 1966.Attualmente la balconata è continua e le pareti, così come il soffitto, sonodecorate da stucchi bianchi e dorati dalle figurazioni fitomorfe.‣ La Galleria degli Stucchi (Anticamera Ortona) 12Questa sala collegava il salone da ballo con l’appartamento del Marchese.Avendo una funzione principalmente <strong>di</strong> transito, la galleria non presentava ( enon presenta) arredamenti o decorazioni particolari: in origine il pavimento erain mattoni, le pareti erano spoglie e il soffitto era impreziosito da una fintavolta decorata con stucchi e tre gran<strong>di</strong> lampadari.Durante l’inserimento della Corte d’Appello lo spazio della sala venne a<strong>di</strong>bito abiblioteca, con l’inserimento <strong>di</strong> più livelli <strong>di</strong> scaffali con logge <strong>di</strong> legno.‣ La Galleria dei Quadri (Anticamera del Tiepolo)Questa sala conteneva la collezione <strong>di</strong> tele del Marchese Giorgio <strong>Clerici</strong>.Le opere presenti in questo ambiente ai tempi <strong>di</strong> Giorgio <strong>Clerici</strong> erano 110 ecomprendevano tele e tavole soprattutto <strong>di</strong> scuola lombarda e veneta. Il nucleopiù consistente <strong>di</strong> opere risale al Seicento: in un inventario del 1736 sono11 Confronta questa sala con la sala da ballo <strong>di</strong> palazzo Bolagnos Visconti.12 Le sale sono in<strong>di</strong>cate con il nome dato nell’inventario del 1771. La dominazione attuale èinserita tra parentesi.8

elencati originali e copie <strong>di</strong> Vermiglio, Morazzone, Camillo e Giulio CesareProcaccini, Cerano, Daniele Crespi, Montalto, Storer, Nuvolone, alcuni deigran<strong>di</strong> artisti protagonisti della <strong>Milano</strong> <strong>di</strong> Federico Borromeo. Tra le opere deibolognesi possiamo citare quelle <strong>di</strong> Guido Reni; tra i fiamminghi Rubens e VanDyck.Nell’inventario del 1738 sono annoverati 90 <strong>di</strong>pinti; tutta la collezione dei<strong>Clerici</strong> andò perduta dopo la ven<strong>di</strong>ta del palazzo alla Corte d’Appello.Il pavimento era in cotto, la finta volta presentava uno sfondato prospetticoincorniciato da stucco dorato.L’affresco della volta, estremamente sciupato e appesantito da ri<strong>di</strong>pinture, èstato attribuito dalla stu<strong>di</strong>osa Simonetta Coppa a Bortoloni. La scenarappresentata è <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile lettura: si può ipotizzare che il personaggioprincipale sulla destra, una figura femminile coronata sotto un baldacchino, siaMaria Teresa d’Austria. Se l’ipotesi è corretta la scena raffigurerebbe l’allegoriadel buon governo della sovrana d’Austria.Questa galleria nell’Ottocento venne sud<strong>di</strong>visa in due parti da un muro perseparare gli avvocati della Corte d’Appello dagli applicati.‣ Galleria degli Intagli (Galleria del Tiepolo)Questo ambiente è uno dei pochi rimasto praticamente immutato nel corso deisecoli e le sue decorazioni, l’affresco, le boiserie 13 e gli arazzi, si sonoconservati nel loro splendore originario.Nel 1740 Antonio Giorgio <strong>Clerici</strong> commissionò a Giovan Battista Tiepolo ladecorazione ad affresco della volta della galleria. Nonostante le proporzioni<strong>di</strong>latate della sala, lunga ventidue metri e larga poco più <strong>di</strong> cinque, l’artistaveneziano riuscì ad impaginare in modo gran<strong>di</strong>oso e magniloquente lo spazio,creando un insieme perfettamente equilibrato <strong>di</strong> personaggi, animali e fintearchitetture. In un cielo striato <strong>di</strong> nubi bianche e rosate si staglia al centro ilcarro del sole trainato da quattro cavalli bianchi, circondato da <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>vinitàolimpiche, quali Mercurio, Venere e Saturno, riconoscibili dai loro attributi. Neipersonaggi raffigurati sul finto cornicione Tiepolo <strong>di</strong>ede sfogo alla suaincomparabile fantasia creativa: inserì infatti sui lati brevi l’allegoria delle arti(con il suo autoritratto vicino alla personificazione) e <strong>di</strong>vinità marine e fluviali;sui lati lunghi invece rappresentò le allegorie delle quattro parti del mondoallora conosciute (Europa, Asia, Africa e America con i loro animali - simbolo,rispettivamente il cavallo, l'elefante, il cammello e il coccodrillo), secondo unoschema che poi riproporrà a Wüzburg nella sala imperiale e nello scalone delVescovado.L'affresco può essere interpretato come una celebrazione <strong>di</strong> Antonio Giorgioche nel 1739, anno precedente alla realizzazione dell'opera, aveva ottenutol'aggregazione al patriziato milanese oppure come l'esaltazione del suomecenatismo (si ricor<strong>di</strong>no la presenza dell'allegoria delle arti insieme ad Apolloe Mercurio, patrono delle scienze). Un'altra ipotesi accosterebbe il carro <strong>di</strong>Apollo all'ascesa del sole dell'Austria ad illuminare il mondo (Maria Teresa erasalita al trono imperiale nello stesso 1740).13 Rivestimenti in legno.9

Gli stucchi dorati delle cornici si fondono con le boiserie intervallate dagliarazzi, creando un collegamento tra lo spazio architettonico reale e quellofittizio degli affreschi, <strong>di</strong> grande effetto scenografico.Dopo la decorazione del soffitto Antonio Giorgio si occupò del riempimentodelle pareti.Le pareti sono completamente rivestite da una fitta sequenza <strong>di</strong> incorniciature,stipiti, porte, specchiere, scuretti, magistralmente <strong>di</strong>sposti a formare uncomplesso decorativo unitario ed omogeneo. Corre lungo il perimetro dellagalleria, interrompendosi solo in corrispondenza delle porte e delle portefinestra,una zoccolatura <strong>di</strong> riquadri <strong>di</strong>pinti oro su bianco con scene <strong>di</strong> vitamilitare. Le scene rappresentate sono <strong>di</strong>sposte in sequenza storica e lo stilerisente della moda orientaleggiante, <strong>di</strong>ffusa verso la metà del Settecento, dellemaioliche e delle ceramiche alla cinese prodotte in Lombar<strong>di</strong>a.Ancora più spettacolari sono i rilievi dorati che ricoprono in<strong>di</strong>stintamente tutti icomponenti dell’arredo, secondo l’adesione a modelli internazionali chetroviamo anche in altri palazzi milanesi del terzo e quarto decennio delSettecento. La peculiarità <strong>di</strong> questi rilievi consiste nel fatto che essi non hannounicamente valenza decorativa, ma mettono in scena - dai battenti delle portefinestrache si affacciano sul Cortile d’onore fino alle sovrapporte dellespecchiere - una storia vera e propria, la “Gerusalemme Liberata” <strong>di</strong> TorquatoTasso, scelta probabilmente per esaltare le glorie militari del casato. Venneroinfatti riprodotti in modo puntuale le illustrazioni all’opera tassiana pubblicate aVenezia nel 1745 da Giovan Battista Piazzetta 14 . Poiché il numero delle boiseriesupera le venti tavole concepite dal Piazzetta, ad un certo punto si inserisconoraffigurazioni in<strong>di</strong>pendenti da quel modello, che tra<strong>di</strong>scono un’inventiva menobrillante. Gli intagli sono attribuiti dai critici a Giuseppe Cavanna, artefice <strong>di</strong>alcuni dei migliori arre<strong>di</strong> barocchetti che, verso la metà del XVIII secolo,rinnovarono gli interni delle più prestigiose <strong>di</strong>more milanesi, <strong>di</strong>ffondendo laversione più raffinata del rococò internazionale, derivato da Versailles.Altro elemento interessante è quello degli specchi, che moltiplicano e <strong>di</strong>latano ipunti <strong>di</strong> vista, secondo il prezioso gusto rocaille, <strong>di</strong>ffuso a <strong>Milano</strong> in questoperiodo.Molto probabilmente tra il 1740 e il 1750 Antonio Giorgio non possedeva gliarazzi che ancora oggi riempiono le pareti tra le decorazioni lignee delCavanna. La crescita <strong>di</strong> prestigio sociale corrisponde anche ad un desiderio <strong>di</strong>ostentazione esteriore: possiamo ipotizzare che Antonio Giorgio abbia volutoposizionare gli arazzi nella sala più prestigiosa del palazzo per emulare letappezzerie che aveva ammirato a Vienna da Maria Teresa, oppure secondo lanuova voga <strong>di</strong> esporre pareti istoriate come nel Regio Ducal <strong>Palazzo</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>.14 Giovan Battista Piazzetta (Venezia 1686 – 1754) fu un pittore molto importante nellacultura veneziana settecentesca: maestro nella pittura religiosa,<strong>di</strong>venne fonte inesauribile <strong>di</strong>temi plastici e grafici anche attraverso la sua opera <strong>di</strong> insegnamento accademico e <strong>di</strong>illustratore per l’e<strong>di</strong>tore veneziano Albrizzi. La critica moderna gli ha restituito la posizione <strong>di</strong>testa nella corrente decorativa tardo – barocca, che poi trovò il suo maggiore esito poetico inTiepolo.10

Gli arazzi 15 , <strong>di</strong> tessitura brussellese su cartoni francesi <strong>di</strong> stile classico baroccoche riprendevano modelli del pieno Rinascimento italiano (come gli arazzi <strong>di</strong>Raffaello e Giulio Romano nelle Stanze Vaticane a Roma), non furono creatiappositamente per il palazzo <strong>Clerici</strong> ma erano stati tessuti nel 1665. Essifurono posti entro le cornici dorate nella galleria verso la seconda metà delXVIII secolo: vengono infatti menzionati in tutti gli inventari redatti tra il 1770e il 1810. I documenti ci in<strong>di</strong>cano che nella galleria erano presenti sei pezzi,quattro gran<strong>di</strong> e due piccoli. Attualmente i panni sono cinque e non sei: nel1918 infatti gli arazzi furono spostati a Roma e rientrarono a <strong>Milano</strong> privi <strong>di</strong> unarazzo piccolo, purtroppo mai stato fotografato.Le storie narrate sono quelle <strong>di</strong> Mosè, come è anche specificato dalle <strong>di</strong>dascaliein latino nelle bordure superiori <strong>di</strong> ogni arazzo. Le trame sono <strong>di</strong> lana e seta, glior<strong>di</strong>ti sono molto fini e i colori brillanti e intensi, grazie anche al recenterestauro del 1992. Le bordure sono costituite da girali d’acanto su fondoarancio con festoni e ghirlande floreali. Nelle parte inferiore <strong>di</strong> ogni arazzo sonoben leggibili le firme dell’arazziere (Ian Leyniers, 1630 - 1686) e le marcheBrabante - Bruxelles, proprie della città <strong>di</strong> origine.In or<strong>di</strong>ne narrativo troviamo: Mosè al pozzo <strong>di</strong>sseta le greggi delle figlie <strong>di</strong>Jetro 16 , Mosè con Aronne davanti al faraone trasforma le verghe in serpenti 17 ,Passaggio del Mar Rosso 18 , Battaglia contro gli Amaleciti 19 . Il quinto arazzo, <strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni minori, sebbene sia in<strong>di</strong>cato come “Moyses Historia” e sebbene latessitura riveli una provenienza simile a quella degli altri quattro pezzi, è statoriconosciuto come la storia del battesimo <strong>di</strong> Clodoveo, proveniente da un’altraserie <strong>di</strong> arazzi.Il ciclo con le storie <strong>di</strong> Mosè comprendeva in totale otto panni; i quattro nonesposti nella sala del Tiepolo erano comunque <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> Antonio Giorgioed erano esposti in una sala attigua. Attualmente, dopo <strong>di</strong>versi passaggi <strong>di</strong>proprietà, sono conservati nel Virginia Museum of Fine Art <strong>di</strong> Richmond.La mobilia, forse proveniente da botteghe viennesi, venne concepita infunzione delle coerenza decorativa della sala, come è evidente nelle consoles,dagli ornati ricorrenti anche negli infissi, oppure nei <strong>di</strong>vani, i cui profili deglischienali seguono <strong>di</strong> pari passo l'andamento curvilineo delle sovrastantispecchiere.Durante l’inse<strong>di</strong>amento dei Granduchi d’Austria la galleria degli intagli <strong>di</strong>vennela sala delle u<strong>di</strong>enze: per questo motivo al suo interno venne aggiunto un15 Ai tempi <strong>di</strong> Antonio Giorgio si pensava che i cartoni preparatori fossero stati eseguiti daRubens.16 Esodo, 2, 16 – 17.17 Esodo, 7, 8 – 13.18 Esodo 14, 26 – 28.19 Esodo 17, 10 – 13.11

aldacchino in velluto rosso. L’ambiente era inoltre utilizzato dai duchi comesala da pranzo, sia in estate che in inverno.Fortunatamente il trasferimento del palazzo della Corte d’Appello, al contrario<strong>di</strong> molti altri ambienti come già ricordato, non apportò alcun danno alla sala,che veniva utilizzata come aula <strong>di</strong> riunione plenaria.‣ Sala Grande (Sala degli Specchi)Questa sala e la successiva fanno parte dei così detti “Appartamenti <strong>di</strong>parata” 20 , non abitati e comunicanti con l’appartamento della Marchesa.La sala degli specchi era una delle più fastose del palazzo perché destinata airicevimenti ufficiali. In questo ambiente era esposto il ritratto della Marchesa al<strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> un baldacchino <strong>di</strong> velluto cremisi con una cornice dorata, che potevaessere montato anche nella sala successiva. Nella muratura rimangonoinglobate antiche colonne in granito, poiché nel Seicento l’ambiente non erachiuso ma costituiva una loggia aperta sul giar<strong>di</strong>no.L’arredo ligneo, <strong>di</strong> cui non conosciamo l’autore, fu probabilmente messo apunto nel 1755 da Antonio Giorgio. I trofei militari con la sigla MC,identificabile con Maresciallo <strong>Clerici</strong> più che con Marchese <strong>Clerici</strong>, sono riferibiliai trionfi che Antonio Giorgio aveva da poco ottenuto in guerra. Lo stile è piùpacato rispetto agli intagli del Cavanna nella sala del Tiepolo, elemento checonferma la datazione <strong>di</strong> poco posteriore e lascia intuire il prossimorinnovamento neoclassico.La volta è decorata ad affresco, sicuramente ri<strong>di</strong>pinto, che rappresenta Giove eGanimede 21 al centro con le <strong>di</strong>vinità olimpiche Saturno e Nettuno ai lati.Questo ambiente <strong>di</strong>venne la camera da letto del Duca e dell’Arciduchessad’Austria tra il 1771 e il 1778 22 e venne utilizzato come sala <strong>di</strong> riunione dellaTerza Istanza dal Tribunale della Corte d’Appello, senza subire mo<strong>di</strong>fiche.‣ Sala (Anticamera della Sala degli Specchi)La sala era strettamente collegata a quella precedente; le sue decorazioni, alcontrario <strong>di</strong> adesso, erano corrispondenti a quelle della sala degli specchi. Lavolta è decorata con un affresco in gran parte ri<strong>di</strong>pinto <strong>di</strong> scarsa rilevanzaartistica.20 Nell’inventario sono descritti sei appartamenti privati, detti “quarti”. La Marchesa occupavagli spazi a nord del Cortile d’Onore, il Marchese quelli a Sud ed entrambe erano collegati con glispazi <strong>di</strong> rappresentanza. Le altre stanze erano per i componenti della famiglia, gli ospiti, laservitù.21 Giove, invaghitosi del giovane Ganimede, dopo essersi trasformato in un aquila lo rapì e loportò sull'Olimpo, dove <strong>di</strong>venne il suo coppiere.22 Il Duca d’Austria occupò l’ala nord del cortile d’onore come residenza, mentre la Duchessaabitò nell’appartamento a sud.12

Giovan Battista TiepoloGiovan Battista Tiepolo nacque nel 1696 a Venezia. Sebbene la sua famigliafosse estranea al mondo dell’arte (il padre era armaiolo) già nel 1710 risultaessere allievo <strong>di</strong> uno degli artisti veneziani più affermati dell’epoca, GregorioLazzarini. La sua formazione si costituì sullo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> opere dei gran<strong>di</strong> maestridel passato e proprio uno dei suoi primi incarichi fu quello <strong>di</strong> realizzare copiegrafiche <strong>di</strong> opere del Cinquecento ( come Tintoretto, Veronese, Bassano,Tiziano e Salviati). Questa esperienza fu estremamente decisiva per la suaformazione, dal momento che gli permise <strong>di</strong> acquisire le strutture compositivee gli elementi figurativi derivati dai modelli del Cinquecento, che spessorielaborò e adattò alle proprie esigenze lungo tutta la sua carriera. Un’altracaratteristica del giovane Tiepolo fu la grande capacità <strong>di</strong> adattamento dellinguaggio pittorico alle <strong>di</strong>verse committenze: fin da giovane quin<strong>di</strong> si <strong>di</strong>mostròun artista estremamente eclettico e versatile.La sua attività <strong>di</strong> frescante iniziò nel 1716 con l’Assunta della chiesaparrocchiale <strong>di</strong> Biadene e con la decorazione del salone del primo piano dellavilla che l’e<strong>di</strong>tore Giovan Battista Baglioni possedeva in provincia <strong>di</strong> Padova.L’impostazione <strong>di</strong> questi primi affreschi rispecchia quella del Tiepolo dellamaturità: la superficie pittorica investe completamente la parete, sfondandonelo spazio che <strong>di</strong>venta infinito.Nel 1724 iniziò lo stretto rapporto <strong>di</strong> Giovan Battista con l’architetto DomenicoRossi, destinato a protrarsi fino al terzo decennio. Molto probabilmente graziealla vicinanza col Rossi e con il suo stretto collaboratore Dorigny, Tiepoloabbandonò definitivamente le atmosfere cupe e tenebrose delle tele del primoperiodo per de<strong>di</strong>carsi completamente ai colori brillanti, ai toni chiari e allaluminosità solare caratteristiche del suo stile. Esempio <strong>di</strong> questa evoluzione èla decorazione del soffitto del piano nobile del palazzo San<strong>di</strong>, appenaricostruito del Rossi. Lo schema compositivo è quello della grande decorazionebarocca: al centro <strong>di</strong>vinità olimpiche e figure allegoriche finalizzateall’esaltazione del committente, ai lati sul cornicione quattro episo<strong>di</strong> mitologiciche completano la figurazione. I colori chiari e le ombre colorate, che dannogrande vivacità alla composizione, sono derivate <strong>di</strong>rettamente dall’accesacromia <strong>di</strong> Paolo Veronese.Altre opere importanti tra gli anni ’20 e ’30 furono gli affreschi del Duomo e del<strong>Palazzo</strong> Patriarcale a U<strong>di</strong>ne ( in cui introduce l’uso, tipicamente veronesiano,dei colori complementari) e <strong>di</strong>eci gran<strong>di</strong> tele con storie romane che decoravanopalazzo Dolfin a Venezia ( ora <strong>di</strong>vise tra i musei <strong>di</strong> San Pietroburgo, Vienna eNew York).All’inizio degli anni trenta venne chiamato a <strong>Milano</strong> 23 , dove affrescò dapprimacinque soffitti a palazzo Archinto (<strong>di</strong>strutti nel 1943) e in seguito le storie <strong>di</strong>Scipione a palazzo Casati (anche questi assai danneggiati).Negli anni successivi Tiepolo accettò <strong>di</strong>verse commissioni sia sacre che profanein molte città dell’Italia settentrionale: Bergamo (cappella Colleoni, 1732),Vicenza (villa del conte Loschi, 1734), ancora <strong>Milano</strong> (Basilica <strong>di</strong> S. Ambrogio,1737) e Venezia (chiesa del Gesù, 1737-39).23 A proposito leggi il saggio <strong>di</strong> Simonetta Coppa “Giambattista Tiepolo a <strong>Milano</strong>: i palazziArchinto, Casati e <strong>Clerici</strong>”.13

Nel 1740 Tiepolo ritornò per l’ultima volta a <strong>Milano</strong> per decorare il soffitto delpalazzo del Marchese Giorgio <strong>Clerici</strong> con uno scenografico trionfo del carro delsole, con uno schema compositive che riutilizzò in altre sue opere. Dopol’ascesa al trono <strong>di</strong> Maria Teresa d’Austria, nello stesso 1740, <strong>Milano</strong> <strong>di</strong>venneuno dei centri principali del rinnovamento illuminista, che favoriva tematichepiù realiste e non poteva più accettare le forme trionfanti e rococò <strong>di</strong> Tiepolo.Per lo stesso motivo Tiepolo non lavorò mai nella Francia dei Lumi.Il quinto decennio vide Gian Battista impegnato ancora a Venezia, Vicenza eDresda, dove entrò per la prima volta in contatto con la pittura francese. Dal1750 Giovan Battista si trasferì con i figli GianDomenico e Lorenzo a Wüzburg,dove rimase per circa tre anni al servizio del principe vescovo Carl Philippe vonGreiffenklau, decorandone la sontuosa residenza costruita dall’architettoNeumann. Tiepolo trascorse infine gli ultimi anni della sua vita a Madrid alservizio <strong>di</strong> Carlo III, affrescando (1762 - 1766) in <strong>Palazzo</strong> Reale allegorie,trionfi e glorie nel suo stile magniloquente. Qui morì nel 1770.14

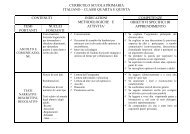

PALAZZO CLERICI: IL PIANO NOBILE NEL 17711) Sala da Ballo2) Galleria degli stucchi3) Galleria dei quadri4) Galleria degli intagli5) Sala grande6) Sala15

PALAZZO CLERICI: IL PIANO NOBILE DURANTEL’INSEDIAMENTO DELLA CORTE IMPERIALE (1771-1778)1) Gran Salone con ringhiera per la sinfonia o atrio2) Prima anticamera dell’Arciduchessa3) Seconda anticamera dell’Arciduchessa4) Sala da pranzo e <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza pubblica5) Camera da letto per l’Arciduca e l’Arciduchessa6) Stanza d’u<strong>di</strong>enza dell’Arciduchessa17

PALAZZO CLERICI: IL PIANO NOBILE TRASFORMATO INCORTE D’APPELLO (1820-1837)19

PALAZZO CLERICI OGGI1) Sala da Ballo (Luigi Gorgoni de Mogar, 1966)2) Anticamera Ortona3) Anticamera del Tiepolo4) Galleria del Tiepolo5) Sala degli specchi6) Anticamera sala degli specchi, sala della moquette.20

BibliografiaAAVV, <strong>Palazzo</strong> <strong>Clerici</strong>, ISPI, <strong>Milano</strong>G.C. Bascapè, I palazzi della vecchia <strong>Milano</strong>, Ulrico Hoepli e<strong>di</strong>tore, 1986, <strong>Milano</strong>L. Venturini, <strong>Palazzo</strong> <strong>Clerici</strong>, <strong>Milano</strong>, aprile 1940S. Langè, Ville della provincia <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, SISARAAVV, I classici dell’arte: Tiepolo, Rizzoli Skira, 2004, <strong>Milano</strong>21