慈經注 - 法雨道場

慈經注 - 法雨道場

慈經注 - 法雨道場

- No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

慈 經 注目 次( 請 用 foreign1 字 型 )明 法 比 丘 譯2008.1.( 修 訂 版 )法 雨 道 場 印 行

慈 經 注 ____________________________________________________________〔 慈 經 注 〕 目 次慈 經 注 序 .......................................................................................i《 慈 經 注 》 導 讀 ........................................................................... ii【 慈 經 】..................................................................................1Mettasuttam ( 慈 經 )........................................................................2The Lovingkindness Discourse....................................................3【 慈 經 注 】............................................................................5〔 前 言 〕..............................................................................5〔 序 分 〕..............................................................................11( 壹 )、 培 育 美 好 的 特 質 ....................................................11第 一 偈 釋 義 (Pathamagathavannana) ..................................11第 二 偈 釋 義 (Dutiyagathavannana) .....................................25( 貳 )、 修 學 慈 心 所 不 應 為 ................................................39第 三 偈 釋 義 (Tatiyagathavannana)-- ...................................39〔 正 宗 分 〕......................................................................41( 參 )、 慈 心 的 修 習 ..............................................................41一 、 培 育 慈 悲 的 心 念 ..................................................42二 、 慈 心 的 所 緣 ..........................................................43第 四 偈 釋 義 (Catutthagathavannana)...................................43第 五 偈 釋 義 (Pabcamagathavannana)..................................46第 六 偈 釋 義 (Chatthagathavannana)....................................48第 七 偈 釋 義 (Sattamagathavannana) ...................................50五 、 破 除 界 限 ( 超 越 時 空 的 限 制 )....................................51第 八 偈 釋 義 (Atthamagathavannana) ..................................51六 、 正 念 而 住 ( 四 威 儀 )..................................................55第 九 偈 釋 義 (Navamagathavannana)...................................55〔 流 通 分 〕..........................................................................58( 肆 )、 從 慈 心 定 轉 向 修 觀 ................................................58第 十 偈 釋 義 (Dasamagathavannana) ...................................58Mettasuttam ( 慈 經 ) ( 巴 漢 對 照 )..................................................62【 慈 效 益 經 】(Mettanisamsasuttam) 1 ........................................68Mettanisamsasuttam 慈 效 益 經 ( 巴 漢 對 照 ).................................71【 慈 願 】................................................................................74Brahma-vihara bhavana( 梵 住 修 習 )( 慈 願 ) ( 巴 漢 對 照 ) .............76【 蘊 護 經 】 1 (Ahi-paritta)........................................................81Ahi-paritta( 蛇 護 經 ) ( 巴 漢 對 照 ) .................................................84慈 心 的 修 習 ..................................................................................89悲 心 的 修 習 ..................................................................................90喜 心 的 修 習 ..................................................................................91捨 心 的 修 習 ..................................................................................92ii

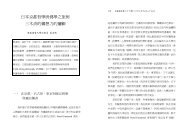

___________________________________________________________ 慈 經 注慈 經 注 序/ 明 法 比 丘《 慈 經 》 在 上 座 佛 教 是 家 喻 戶 曉 的 一 部 經 典 , 它 並 不 是 以美 麗 的 詞 藻 , 或 動 人 的 故 事 吸 引 人 , 而 是 其 內 容 對 美 化 內 心 有強 大 的 作 用 , 也 有 消 災 解 厄 的 濟 急 作 用 。中 國 字 「 慈 」, 有 「 愛 」、「 惠 」、「 仁 」 之 義 , 這 些 都是 儒 家 及 教 育 者 的 重 要 施 教 及 修 養 德 目 。 但 是 諸 子 百 家 並 沒 有全 天 候 乃 至 經 年 累 月 修 習 「 慈 」 的 教 導 。 古 代 中 國 佛 教 雖 沒 有《 慈 經 》, 但 是 「 慈 愛 」 並 沒 有 缺 席 , 除 了 仁 民 愛 物 的 精 神 之外 , 還 有 觀 世 音 的 《 普 門 品 》, 廣 為 民 眾 所 喜 愛 、 念 誦 及 流 傳 。只 是 它 是 依 靠 菩 薩 大 慈 大 悲 的 他 力 加 庇 , 跟 依 靠 自 力 救 濟 的「 慈 心 」 不 同 。「 慈 心 」 的 濟 拔 原 理 是 : 即 時 在 內 心 產 生 強 大的 慈 念 , 令 災 厄 ( 惡 業 的 果 報 ) 中 斷 或 消 減 , 即 大 厄 化 小 厄 , 小厄 化 更 小 。人 間 有 種 種 苦 難 , 小 則 病 苦 、 不 愉 快 、 衝 突 、 失 意 , 大 則遭 受 打 殺 乃 至 戰 爭 , 這 些 苦 難 都 是 自 己 所 造 惡 業 的 結 果 , 無 一樣 是 自 然 的 , 無 一 樣 是 沒 有 原 因 的 , 無 一 樣 是 由 善 業 轉 變 成 惡果 的 。 對 於 「 救 苦 救 難 」 一 事 , 靠 自 己 的 善 業 來 自 救 , 才 是 實在 與 長 遠 之 計 。 上 座 部 佛 教 並 沒 有 依 靠 菩 薩 的 想 法 , 倒 是 發 展出 「 護 衛 經 」, 以 免 除 眾 生 的 苦 難 。佛 教 達 到 解 脫 的 途 徑 是 親 近 善 友 , 聞 法 , 論 法 , 思 法 , 持戒 , 修 禪 , 行 八 正 道 等 ,「 法 」 本 身 就 有 自 護 、 護 他 的 力 量 ,而 「 法 」 中 的 「 慈 」 這 一 項 , 對 滅 除 苦 難 則 特 別 有 濟 急 的 作 用 ,因 此 ,《 慈 經 》 就 應 運 而 出 。《 慈 經 》 本 身 的 義 理 即 淺 白 易 懂 ;再 加 上 《 慈 經 注 》 的 詮 釋 , 則 更 能 深 入 「 慈 」 的 道 理 ; 編 者 於本 書 中 , 則 再 添 加 「 補 注 」 與 注 解 , 以 讓 文 義 更 為 順 暢 與 顯 然 。最 後 , 願 所 有 讀 誦 、 贊 助 、 流 通 、 贊 歎 慈 經 的 人 , 或 修 習慈 心 者 , 都 能 充 滿 慈 心 , 並 晉 身 解 脫 之 列 。 ♥i慈 經 注 ____________________________________________________________《 慈 經 注 》 導 讀/ 明 法 比 丘本 《 慈 經 注 》 主 要 收 錄 ..一 、《( 應 作 ) 慈 經 》(Mettasuttam, or Karaniyamettasuttam)及 其 注 釋 。二 、《 慈 ( 效 益 ) 經 》(Mettasuttam or Mettanisamsasuttam)及 其 簡 注 。三 、《 蛇 護 經 》(Ahi-paritta, or Khandha-paritta 蘊 護 經 ) 及 其 簡 注 。四 、《 慈 願 》(Brahma-vihara bhavana 梵 住 修 習 ) 及 其 簡 注 。及 幾 篇 〔 附 錄 〕。第 一 部 《 慈 經 》 與 第 二 部 《 慈 經 》 同 名 , 有 的 《 護 衛 經 》(Paritta, 巴 利 文 課 誦 本 ) 把 第 一 部 《 慈 經 》 改 名 為 《 應 作 慈 經 》以 避 免 與 其 他 的 《 慈 經 》 混 淆 。 在 經 典 中 以 ‘Mettasuttam’ 為 名的 還 有 ..《 相 應 部 》S.46.62.、《 增 支 部 》A.4.125~126、A.7.58.、A.8.1. 等 五 部 , 但 是 它 們 通 常 沒 有 被 收 錄 在 《 護 衛 經 》 中 。修 習 慈 心 的 方 法最 簡 單 的 方 式 是 .. 心 念 或 口 誦 ..「 願 一 切 眾 生 快 樂 !」 其文 句 「 快 樂 」, 也 可 以 用 「 平 安 」、「 吉 祥 」、「 幸 福 」、「 安穩 」 等 等 。 誠 心 誠 意 的 慈 愛 之 念 , 可 以 一 直 保 持 著 , 但 是 心 念或 口 誦 的 那 句 祝 福 語 , 則 不 必 一 直 反 覆 念 著 , 無 論 行 、 住 、 坐 、臥 , 只 要 慈 愛 在 心 中 , 及 散 佈 出 去 , 經 年 累 月 一 直 保 持 著 。 這樣 反 覆 練 習 慈 心 , 可 以 得 「 近 行 定 」( 已 靠 近 禪 定 ) 或 「 安 止 定 」( 已 入 禪 定 )。ii

___________________________________________________________ 慈 經 注若 以 經 典 所 說 的 方 法 , 則 強 調 方 位 的 散 佈 慈 心 ..「 應 以 慈俱 行 之 心 (mettasahagatena cetasa) 遍 滿 一 方 而 住 、 第 二 、 第 三 、第 四 亦 如 是 ; 如 是 對 上 (uddha)、 下 (adho)、 橫 (tiriyam= anudisasu四 方 四 維 ), 所 有 一 切 世 間 ( 有 情 世 間 ), 皆 以 慈 俱 行 之 廣(vipulena 遍 滿 故 為 廣 )、 大 (mahaggatena 依 ( 色 界 ) 地 故 )、 無 量(appamanena 以 熟 練 和 無 量 有 情 為 所 緣 )、 無 怨 (averena 捨 憎 )、無 瞋 (abyapajjena 捨 憂 及 無 苦 ) 之 心 遍 滿 而 住 。」《 清 淨 道 論 》(Vism.295 以 下 ) 對 修 慈 愛 的 方 法 有 詳 細 的 論述 。 開 始 「 對 自 己 修 慈 」, 不 對 六 種 人 修 慈 愛 ..(1) 不 愛 的人 ,(2) 極 愛 的 朋 友 ,(3) 中 間 人 ( 非 瞋 非 愛 者 ),(4) 敵人 等 四 種 人 不 應 修 習 ;(5) 不 應 專 對 異 性 修 習 ,(6) 絕 對 不應 對 死 者 修 習 。 理 由 是 ..(1) 初 學 者 若 把 不 愛 者 置 於 愛 處 是會 疲 倦 的 ;(2) 極 愛 者 甚 至 現 起 少 許 的 痛 苦 , 也 會 使 修 習 者悲 傷 ;(3) 若 把 非 瞋 非 愛 的 人 置 於 尊 重 敬 愛 之 處 也 會 疲 倦 的 ;(4) 若 對 敵 人 隨 念 則 起 忿 怒 。(5) 如 果 專 對 異 性 修 慈 , 則 修習 者 難 免 生 貪 染 。(6) 如 對 死 者 修 慈 , 絕 對 不 能 得 證 安 止 定與 近 行 定 。開 展 慈 愛 的 方 式 如 下 ..(1) 對 自 己 修 慈 ..「 願 我 無 怨 、 無 瞋 、 無 惱 , 願 我 守 住自 己 的 幸 福 」。(2) 對 可 愛 者 修 慈 ..「 願 他 無 怨 、 無 瞋 、 無 惱 , 願 他 守住 自 己 的 幸 福 」。 對 自 己 的 可 愛 、 可 喜 、 尊 重 、 恭 敬 的 阿 闍 梨或 與 阿 闍 梨 相 等 的 人 , 和 尚 或 與 和 尚 相 等 的 人 , 隨 念 他 們 有 令人 起 可 愛 可 喜 之 念 的 愛 語 等 , 及 令 人 起 尊 重 恭 敬 之 念 的 戒 、 聞 等 。(3) 對 一 切 人 修 慈 ..「 願 他 們 無 怨 、 無 瞋 、 無 惱 , 願 他們 守 住 自 己 的 幸 福 」。 欲 破 除 自 己 、 愛 的 人 、 極 愛 的 人 、 無 關iii慈 經 注 ____________________________________________________________係 者 、 怨 敵 等 的 界 限 。(4) 對 怨 敵 修 慈 .. 如 果 對 怨 敵 起 慈 心 , 還 會 夾 雜 瞋 心 時 ,則 他 應 該 對 以 前 的 愛 者 、 極 愛 者 、 非 瞋 非 愛 者 任 何 的 人 數 數 而入 慈 定 , 出 定 之 後 , 再 頻 頻 對 敵 人 行 慈 , 除 去 瞋 恨 。(5) 修 平 等 慈 .. 對 自 己 、 愛 的 人 、 非 瞋 非 愛 的 中 立 者 、敵 人 這 四 種 人 中 , 當 以 平 等 之 心 頻 頻 行 慈 破 除 界 限 。( 一 ) 以 五 種 行 相 無 限 定 的 遍 滿 慈 心 , 直 至 得 安 止 定 ──無 怨 (avera

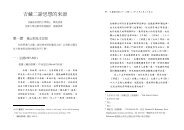

___________________________________________________________ 慈 經 注無 瞋 .. 一 、 願 一 切 女 人 無 瞋 。 二 、 願 一 切 男 子 無 瞋 。 三 、願 一 切 聖 者 無 瞋 。 四 、 願 一 切 非 聖 者 無 瞋 。 五 、 願 一 切 天 人 無瞋 。 六 、 願 一 切 人 類 無 瞋 。 七 、 願 一 切 墮 惡 趣 者 無 瞋 。無 惱 .. 一 、 願 一 切 女 人 無 惱 。 二 、 願 一 切 男 子 無 惱 。 三 、願 一 切 聖 者 無 惱 。 四 、 願 一 切 非 聖 者 無 惱 。 五 、 願 一 切 天 人 無惱 。 六 、 願 一 切 人 類 無 惱 。 七 、 願 一 切 墮 惡 趣 者 無 惱 。守 住 自 己 的 幸 福 .. 一 、 願 一 切 女 人 守 住 自 己 的 幸 福 。 二 、願 一 切 男 子 守 住 自 己 的 幸 福 。 三 、 願 一 切 聖 者 守 住 自 己 的 幸福 。 四 、 願 一 切 非 聖 者 守 住 自 己 的 幸 福 。 五 、 願 一 切 天 人 守 住自 己 的 幸 福 。 六 、 願 一 切 人 類 守 住 自 己 的 幸 福 。 七 、 願 一 切 墮惡 趣 者 守 住 自 己 的 幸 福 。( 三 ) 以 十 個 方 位 各 別 遍 滿 慈 心 ──(1) 以 五 種 行 相 無 限 定 的 遍 滿 慈 心 , 直 至 得 安 止 定 ──願 東 方 一 切 有 情 無 怨 。 乃 至 願 東 方 一 切 有 息 者 、 生 物 、 補伽 羅 、 有 身 體 者 無 怨 。乃 至 願 東 方 一 切 有 情 、 有 息 者 、 生 物 、 補 伽 羅 、 有 身 體 者無 瞋 、 無 惱 、 守 住 自 己 的 幸 福 。乃 至 願 西 方 、 北 方 、 南 方 、 東 南 方 ( 東 隅 )、 西 北 方 ( 西 隅 )、東 北 方 ( 北 隅 )、 西 南 方 ( 南 隅 )、 下 方 、 上 方 , 一 切 有 情 、 有 息者 、 生 物 、 補 伽 羅 、 有 身 體 者 無 瞋 、 無 惱 、 守 住 自 己 的 幸 福 。(2) 以 七 種 行 相 有 限 定 的 遍 滿 慈 心 , 直 至 得 安 止 定 ──願 東 方 一 切 女 人 無 怨 。 乃 至 願 東 方 一 切 男 人 、 聖 者 、 非 聖者 、 天 人 、 人 類 、 墮 惡 趣 者 無 怨 。乃 至 願 東 方 一 切 女 人 、 男 人 、 聖 者 、 非 聖 者 、 天 人 、 人 類 、墮 惡 趣 者 無 瞋 、 無 惱 , 守 住 自 己 的 幸 福 。v慈 經 注 ____________________________________________________________乃 至 願 西 方 、 北 方 、 南 方 、 東 南 方 ( 東 隅 )、 西 北 方 ( 西 隅 )、東 北 方 ( 北 隅 )、 西 南 方 ( 南 隅 )、 下 方 、 上 方 , 一 切 女 人 、 男 人 、聖 者 、 非 聖 者 、 天 人 、 人 類 、 墮 惡 趣 者 , 無 瞋 、 無 惱 、 守 住 自己 的 幸 福 。vi以 上 共 有 528 種 安 止 定 。方 隅 眾 生 相 祝 福 方 隅 眾 生 相 祝 福無無 怨無無 怨一 切 有 情方無 瞋方 一 切 女 人 無 瞋位無 惱位無 惱守 住 自 己 的 幸 福守 住 自 己 的 幸 福及無 怨及無 怨一 切 有 息 者 無 瞋一 切 男 人 無 瞋東 方無 惱東 方無 惱西 方守 住 自 己 的 幸 福守 住 自 己 的 幸 福西 方無 怨無 怨北 方 一 切 生 物 無 瞋北 方 一 切 聖 者 無 瞋南 方無 惱南 方無 惱東 南守 住 自 己 的 幸 福守 住 自 己 的 幸 福東 南無 怨無 怨西 北 一 切 補 伽 羅 無 瞋西 北無 瞋東 北無 惱東 北一 切 非 聖 者 無 惱西 南守 住 自 己 的 幸 福守 住 自 己 的 幸 福無 怨西 南無 怨下 方 一 切 有 無 瞋下 方 一 切 天 人 無 瞋上 方 身 體 者 無 惱上 方無 惱守 住 自 己 的 幸 福守 住 自 己 的 幸 福11 類 五 種 行 相 無 限 定 的 遍 滿 無 怨一 切 人 類無 瞋無 惱11x5x4=22011x7x4=308528守 住 自 己 的 幸福無 怨一 切 墮惡 趣 者無 瞋無 惱守 住 自 己 的 幸 福

___________________________________________________________ 慈 經 注11 類 七 種 行 相 有 限 定 的 遍 滿中 文 「 眾 生 」 可 以 包 括 各 類 生 物 ; 但 是 巴 利 文 對 各 類 眾 生的 稱 呼 都 有 侷 限 , 所 以 需 要 用 各 種 名 稱 來 稱 呼 眾 生 , 似 乎 只 有「 補 伽 羅 」 可 以 包 括 凡 聖 、 各 界 、 各 類 眾 生 。三 界欲界眾 生有情有息者無 限 定生物補伽羅有身體女人男人聖者有 限 定非聖者天人人類惡 趣 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ人 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( 欲 界 ) 天 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ色 四 種 禪 天 ˇ * ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ界 無 想 天 ˇ * ˇ ˇ ˇ ˇ無 色 界 ˇ * ˇ ˇ ˇ ˇ* 有 情 .. 巴 satta; 梵 sattva。 有 情 執 者 , 有 執 取 者 。 佛 、 阿 羅 漢 不 屬 於 「 有情 」。A.4.36./II,38.:“Na kho aham, brahmana! manusso bhavissami”ti.(( 世尊 說 ..) 婆 羅 門 ! 我 當 說 : 我 不 是 人 ))。「 有 情 」, 有 時 會 被 譯 成 「 眾生 」, 中 國 古 書 《 禮 記 》〈 祭 義 〉 就 說 ..「 眾 生 必 死 , 死 必 歸 土 。」satta的 異 譯 還 有 .. 士 夫 、 群 萌 、 萌 類 、 含 識 、 含 類 、 衆 生 、 闇 塞 等 。* 無 出 入 息 有 七 種 狀 況 。《 清 淨 道 論 》(Vism.283)..「(1) 在 母 胎 中 的 ( 胎 兒 )無 ( 出 入 息 ),(2) 潛 入 水 中 的 人 無 ( 出 入 息 ),(3) 如 是 無 想 天 人 ,(4) 死 者 ,(5) 第 四 禪 的 入 定 者 ,(6) 生 居 於 色 及 無 色 界 者 ,(7) 入 滅 盡 定 者 ( 無 出 入息 )。」* 《 小 誦 注 》(Kh.245.)..「 有 息 者 ( 有 呼 吸 的 )」(pana) 可 視 為 「 已 生 的 ( 生物 )」(bhuta,panabhuta)。 或 者 把 「 諸 有 呼 吸 的 」(pana) 視 為 五 取 蘊 眾 生( 但 是 色 界 沒 有 呼 吸 );「 諸 已 生 的 」(bhuta), 視 為 一 取 蘊 ( 色 界 的 無 想 天 ,墮惡道慈 經 注 ____________________________________________________________只 有 色 蘊 ) 、 四 取 蘊 眾 生 ( 無 色 界 ) 。 D.A.30./III,929. .. Paninantisattanam.( 諸 有 息 者 .. 諸 有 情 。) 這 種 說 法 是 少 見 的 , 或 許 這 只 是 簡 單 的說 明 , 並 非 精 確 的 定 義 。* 生 物 ..bhuta。《 中 部 注 》(M.A.1./I,31~2.)..「 生 物 之 義 .. 1 ( 具 ) 五 蘊(pabcakkhandha)、 2 非 人 (amanussa 鬼 神 、 天 人 )、 3 ( 具 有 四 大 ) 界 (dhatu)、4正 存 在 者 (vijjamana)、 5 漏 盡 者 (khinasava)、 6 有 情 (satta)、 7 樹 (、 草木 )(rukkha) 等 。」 巴 利 文 有 時 也 用 「 非 生 物 」(abhuta, 或 作 .. 不 成 材 )指 愚 人 、 騙 子 , 事 實 上 他 們 也 是 「 生 物 」。 中 國 古 書 就 說 到 「 生 物 」,《 禮 記 》〈 樂 記 〉..「 氣 衰 則 ‘ 生 物 ’ 不 遂 。」「 生 物 」 廣 義 指 動 物 及 植 物 。* 補 伽 羅 .. 巴 puggala; 梵 pudgala( 補 特 伽 羅 )。《 清 淨 道 論 》(Vism 310) 對「 補 伽 羅 」 的 定 義 ..「「 補 」(pun) 稱 為 地 獄 , 及 墮 於 彼 處 ( 地 獄 ) 為 「 伽羅 」(galanti)。」「 數 取 趣 」-- 數 數 於 三 界 中 往 來 (T54.406.2);「 數 造 趣因 , 數 取 趣 果 。」(T54.449.2)。 在 此 所 說 的 ,「 墮 於 地 獄 」 的 定 義 不 包括 諸 聖 者 (ariya, ariyapuggala),「 數 取 趣 」 的 定 義 不 包 括 阿 羅 漢 。 雖 然有 以 上 的 定 義 , 稱 作 「 四 雙 八 輩 」(cattari purisayugani attha purisapuggala初 果 向 、 初 果 , 乃 至 阿 羅 漢 向 、 阿 羅 漢 ) 的 聖 者 , 尚 以 「 補 伽 羅 」 為 名 。修 習 慈 心 的 效 益在 以 上 所 說 的 第 二 部 《 慈 經 》 說 , 勤 練 慈 心 有 十 一 種 效 益 ..(1) 好 入 睡 ,(2) 好 醒 來 ,(3) 不 見 惡 夢 ,(4) 人 人 敬 愛 ,(5) 為 非 人敬 愛 ,(6) 諸 天 保 護 ,(7) 不 為 火 、 毒 、 刀 所 傷 ,(8) 很 快 入 定 ,(9) 容 顏 有 光 ,(10) 臨 終 不 混 亂 ,(11) 若 臨 終 前 ( 入 慈 定 ) 未 貫 通上 位 ( 尚 未 證 得 阿 羅 漢 ), 得 生 於 梵 天 界 。《 增 支 部 》A.8.1. 只說 八 項 , 缺 (8)~(10)。 修 慈 的 十 一 種 效 益 , 並 沒 有 涵 蓋 修 慈 的所 有 利 益 。譬 如 說 , 對 治 瞋 心 這 一 項 。 修 慈 , 五 蓋 就 會 被 鎮 伏 , 瞋 就viiviii

___________________________________________________________ 慈 經 注發 不 出 來 。 因 此 , 以 修 慈 心 來 對 治 瞋 心 是 一 種 頗 受 推 崇 的 方法 。 或 許 修 慈 而 無 瞋 是 不 言 自 明 , 而 未 被 列 入 它 的 效 益 之 一 。慈 經 注 ____________________________________________________________~ 慈 經 注 導 讀 結 束 ~另 外 一 項 重 要 的 利 益 是 累 積 財 富 。 累 積 財 富 可 以 用 持 戒 、布 施 、 智 慧 , 靠 雙 手 、 勞 力 , 乃 至 任 何 善 法 。 但 是 修 慈 也 是 有力 的 在 今 生 來 世 累 積 財 富 、 權 勢 。 經 典 中 就 舉 佛 陀 曾 在 某 一 生修 慈 七 年 , 結 果 感 招 七 劫 生 在 光 音 天 (abhassarupago 第 二 禪 天之 最 上 位 )、 作 大 梵 ( 王 )(mahabrahma)、 作 帝 釋 天 王 (devindo 36次 ), 幾 百 次 於 人 間 作 轉 輪 王 1 。 或 許 是 佛 教 「 重 法 不 重 財 」、「 重 解 脫 不 重 財 」, 所 以 沒 有 特 別 凸 顯 這 項 「 利 益 」。修 習 慈 心 作 為 解 脫 的 基 礎修 習 慈 心 者 , 若 只 修 慈 心 的 「 遍 作 」( 反 覆 練 習 )、「 近 行定 」 或 「 安 止 定 」, 不 能 直 接 證 得 涅 槃 , 但 是 可 以 作 為 解 脫 的基 礎 。 修 慈 心 而 克 制 五 蓋 , 於 靠 近 禪 定 之 後 , 轉 修 無 常 觀 、 或苦 觀 、 或 無 我 觀 , 就 有 機 會 證 得 解 脫 。《 增 支 部 》A.9.20./IV,396.說 , 擠 牛 乳 的 短 時 間 修 習 慈 心 , 更 勝 過 修 持 五 戒 , 若 彈 指 之 頃修 得 無 常 想 (A.A.9.20./IV,187. 說 這 是 證 得 ‘ 道 ’ 智 ),( 更 勝 過 修 習慈 心 ,) 能 得 到 最 上 的 大 果 。 這 個 方 式 是 《 慈 經 注 》〈 序 分 〉中 所 說 的 五 百 比 丘 所 使 用 的 方 法 。 ♥1 A.7.58. Mettasuttam( 慈 經 );《 如 是 語 經 》It.22.Pubba( 福 );《 雜 阿 含 264經 》;《 中 阿 含 61 經 》 牛 糞 喻 經 ( 大 正 1.496 中 );《 中 阿 含 138 經 》福 經 ( 大 正 1.645 下 );《 增 壹 阿 含 10.7 經 》( 大 正 2.565 中 ~ 下 )ixx

___________________________________________________________ 慈 經 注xi

___________________________________________________________ 慈 經 注【 慈 經 】1. 若 要 得 到 寂 靜 , 應 該 善 巧 於 作 利 益 :1能 幹 、 2 正 直 、 3 坦 誠 、 4 好 教 (ㄐㄧㄠ)、 5 柔 軟 、 6 不 驕 傲 ;2. 7 知 足 、 8 易 扶 養 、 9 少 俗 務 、 10 生 活 簡 樸 ; 11 寂 靜 諸 根 、12聰 明 、 13 不 粗 魯 、 14 不 耽 溺 俗 家 ;3. 15 不 應 該 犯 智 者 會 指 責 的 任 何 小 過 失 。( 他 應 該 發 願 :)願 一 切 有 情 快 樂 與 安 穩 ! 願 他 們 自 得 其 樂 !4. 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 , 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的 , 沒 有遺 漏 ; 無 論 體 型 長 的 、 大 的 或 中 等 的 , 短 的 、 細 的或 者 粗 的 ,5. 無 論 可 見 的 或 者 不 可 見 的 , 住 在 遠 的 或 者 近 的 ,無 論 已 生 的 或 將 生 的 , 願 一 切 有 情 自 得 其 樂 !6. 願 他 不 互 相 欺 瞞 , 願 他 無 論 在 任 何 地 方 , 不 輕 視 任何 人 , 願 他 不 要 互 相 盼 望 對 方 受 苦 , 而 忿 怒 或 反 擊 。7. 好 像 母 親 隨 時 保 護 與 她 相 依 為 命 的 獨 子 一 樣 ,同 樣 地 , 他 也 對 一 切 已 生 的 ( 眾 生 ) 修 習 無 量 ( 的 慈 心 )。8. 他 應 該 對 一 切 世 界 修 習 無 量 的 慈 心 :無 論 上 方 、 下 方 與 橫 方 , 沒 有 障 礙 、 仇 恨 和 敵 意 。9. 無 論 站 著 、 走 著 、 坐 著 或 躺 著 , 只 要 他 沒 睡 著 ,應 當 守 住 ( 慈 ) 念 , 這 就 是 所 謂 的 「 梵 住 」。10. 不 墮 入 邪 見 , 持 戒 並 且 具 有 智 見 ;降 伏 對 欲 樂 的 貪 愛 , 他 必 定 不 再 睡 臥 在 母 胎 中 。 ♥1慈 經 注 ____________________________________________________________Mettasuttam ( 慈 經 )1. Karaniyamatthakusalena yantasantam padam abhisamecca.Sakko uju ca suhuju ca, suvaco cassa mudu anatimani.2. Santussako ca subharo ca, appakicco ca sallahukavutti;Santindriyo ca nipako ca, appagabbho kulesvananugiddho.3. Na ca khuddamacare kibci, yena vibbu pare upavadeyyum;Sukhinova khemino hontu, sabbasatta bhavantu sukhitatta.4. Ye keci panabhutatthi, tasa va thavara vanavasesa;Digha va yeva mahanta, majjhima rassaka anukathula.5. Dittha va yeva adittha, ye va dure vasanti avidure.Bhuta va sambhavesi va, sabbasatta bhavantu sukhitatta.6. Na paro param nikubbetha, natimabbetha katthaci na kabci.Byarosana patighasabba, nabbamabbassa dukkhamiccheyya.7. Mata yatha niyam puttamayusa ekaputtamanurakkhe;Evampi sabbabhutesu, manasam bhavaye aparimanam.8. Mettabca sabbalokasmim, manasam bhavaye aparimanam;Uddham adho ca tiriyabca, asambadham averamasapattam.9. Tittham caram nisinno va, sayano yavatassa vitamiddho.Etam satim adhittheyya, brahmametam viharamidhamahu.10. Ditthibca anupaggamma, silava dassanena sampanno.Kamesu vinaya gedham, na hi jatuggabbhaseyya puna retiti. ♥2

___________________________________________________________ 慈 經 注The Lovingkindness Discourse/ translated by Bhikkhu Banamoli1. What should be done by one with skill in goodThe state of Peace to have attained is this.He would be 1 able, 2 right, 3 upright,And 4 meek and 5 gentle and 6 not proud,2. 7 Contented, 8 easy to support,9 Unbusy, 10 frugal, and 11 serene in faculties,12 Prudent, 13 modest,14 Not fawning upon families.3. 15 He would no slight thing do at allThat other wise men might deplore.[Then he would think]’Joyful and safeLet every creature’s heart rejoice.4. ‘Whatever breathing beings there are,‘No matter whether frail or firm,‘With none excepted, long or big‘Or middle-sized or short or small.5. ‘Or thick, or those seen or unseen,‘Or whether dwelling far or near,3慈 經 注 ____________________________________________________________4‘That are or that yet seek to be,Let every creature’s heart rejoice.6. Let none another one undo.‘Or slight him at all anywhere;‘Let them not wish each other ill‘With provocation or resistive thought’.7. Thus, as a mother with her lifeMight guard her son, her only child,Would he maintain unboundedlyHis thought for every living being.8. His thought of love for all the worldHe would maintain unboundedly,Above, below, and all around,Unchecked, no malice with or foe.9. Standing or walking, seated too,Or lying down the while undrowsing,He would pursue this mindfulness:This is Divine Abiding here, they say.10. But he that traffics not with viewsIs virtuous with perfected seeingTill, purged of greed for sense-desires,He will surely come no more to any womb.--from The Minor Readings ♥

___________________________________________________________ 慈 經 注Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.禮 敬 世 尊 ‧ 阿 羅 漢 ‧ 正 等 正 覺 者【 慈 經 注 】 1〔 前 言 〕《 慈 經 》( 應 作 慈 經 ) 中 說 ..「 若 要 得 到 寂 靜 , 應 該 善 巧 於作 利 益 」(karaniyamatthakusalena)。( 因 緣 ) 怎 樣 生 起 ? 由 於 喜 瑪拉 雅 山 麓 諸 ( 樹 ) 神 的 騷 擾 , 諸 比 丘 去 覲 見 住 在 舍 衛 城 的 世 尊 。世 尊 在 此 經 所 說 , 即 是 護 衛 和 業 處 的 義 理 。 這 是 簡 略 地 說 。2詳 細 說 則 是 .. 某 時 , 雨 安 居 即 將 來 臨 , 世 尊 住 在 舍 衛 城 。那 時 有 各 國 比 丘 親 近 、 往 詣 世 尊 , 覲 見 世 尊 , 取 得 業 處 之 後 ,在 不 同 的 地 方 雨 安 居 。 世 尊 對 ( 貪 ) 染 行 者 說 修 習 有 意 識 、 無 意識 十 一 種 不 淨 業 處 3 , 對 瞋 行 者 說 修 慈 ( 悲 喜 捨 ) 四 種 業 處 , 對 癡123本 經 注 釋 主 要 採 取 《 經 集 注 》(Suttanipata-atthakatha) 中 的 《 慈 經 注 》(1-8.Mettasuttavannana , CS:143-152 ; PTS:143-152) 。《 小 誦 注 》(Suttanipata-atthakatha) 中 的 《 慈 經 注 》 則 有 增 加 一 小 段 前 言 。「 補 注 」、文 中 的 刮 弧 ( ) 補 語 、 註 、 附 錄 等 由 編 者 添 加 的 。雨 安 居 ..vassavasa, 有 時 譯 作 夏 安 居 、 夏 坐 、 坐 夏 、 結 夏 安 居 。 雨 季 不適 合 長 遊 行 或 到 處 遊 化 , 所 以 規 定 比 丘 要 在 一 個 定 點 住 下 來 , 好 好 用 功修 行 。 時 間 是 6 月 16 日 到 10 月 15 日 。 在 印 度 有 三 季 .. 夏 季 ( 農 曆 2 月16 到 6 月 15)、 雨 季 (6 月 16 到 10 月 15)、 冬 季 (10 月 16 到 2 月 15), 取其 中 雨 季 的 三 個 月 。有 意 識 、 無 意 識 十 一 種 不 淨 業 處 .. 在 本 注 釋 書 中 並 無 詳 細 說 明 內 容 。 別的 作 品 說 「 有 意 識 ( 活 人 )」 指 三 十 二 身 分 ;「 無 意 識 ( 死 人 )」 指 十 不 淨 觀 。業 處 ..Kammatthana。【 中 】 指 工 作 之 處 、 作 業 之 地 。 以 修 禪 來 說 , 則是 指 禪 修 的 方 法 。《 清 淨 道 論 》 歸 納 出 四 十 種 業 處 。5慈 經 注 ____________________________________________________________行 者 說 修 死 隨 念 業 處 等 , 對 尋 行 者 ( 散 亂 心 重 者 ) 說 修 安 般 念 、地 遍 等 ( 業 處 )(《 清 淨 道 論 》(Vism.114.) 說 地 遍 是 適 合 一 切 性行 ), 對 信 行 者 ( 信 心 偏 強 者 ) 說 修 佛 隨 念 業 處 等 , 對 覺 行 者 ( 明覺 強 者 ) 說 修 四 界 差 別 等 , 這 是 講 配 合 八 萬 四 千 ( 表 示 各 種 類 型 )性 行 的 業 處 。( 附 錄 ) 六 種 性 行 適 應 的 業 處業 處 適 合 者 業 處 適 合 者地 遍 .. 以 泥 土 當 對 象 一 切 佛 隨 念 .. 念 佛 是 阿 羅 漢 等 功 德 信水 遍 .. 以 水 當 對 象 一 切 法 隨 念 .. 念 法 是 親 見 等 功 德 信十 火 遍 .. 以 火 當 對 象 一 切 十 僧 隨 念 .. 念 僧 是 正 直 等 功 德 信風 遍 .. 以 風 吹 動 當 對 象 一 切 戒 隨 念 .. 念 戒 是 無 瑕 等 功 德 信隨遍 青 遍 .. 以 青 色 當 對 象 瞋 捨 隨 念 .. 念 布 施 功 德 信黃 遍 .. 以 黃 色 當 對 象 瞋 念 天 隨 念 .. 念 天 人 乃 修 善 而 生 信赤 遍 .. 以 紅 色 當 對 象 瞋 死 隨 念 .. 念 死 而 覺 知 無 常 覺白 遍 .. 以 白 色 當 對 象 瞋 寂 止 隨 念 .. 念 涅 槃 的 寂 靜 覺光 明 遍 .. 以 光 當 對 象 一 切 身 至 念 .. 念 32 種 身 體 成 份 貪虛 空 遍 .. 以 空 間 當 對 象 一 切 安 那 般 那 念 .. 專 注 呼 吸 癡 . 尋膨 脹 相 .. 看 膨 脹 的 屍 体 貪 四 慈 無 量 心 .. 散 發 慈 愛 給 眾 生 瞋十 青 瘀 相 .. 看 青 瘀 的 屍 体 貪 無 悲 無 量 心 .. 散 發 悲 憫 給 眾 生 冷 漠膿 爛 相 .. 看 膿 爛 的 屍 体 貪 量 喜 無 量 心 .. 散 發 隨 喜 給 眾 生 瞋 、 嫉不斷 壞 相 .. 看 斷 壞 的 屍 体 貪 捨 無 量 心 .. 平 等 心 對 待 眾 生 偏 頗淨 食 殘 相 .. 看 動 物 吃 剩 屍 体 貪 四 空 無 邊 .. 念 遍 相 的 空 隙 空 、 空 一 切散 亂 相 .. 看 屍 体 的 散 落 貪 無 識 無 邊 .. 專 注 ‘ 空 無 邊 ’ 之 禪 心 一 切斬 斫 相 .. 看 被 砍 斷 的 屍 体 貪 色 無 所 有 .. 念 ‘ 識 無 邊 ’ 空 掉 一 切血 塗 相 .. 看 流 血 的 屍 体 貪 定 非 想 非 非 想 .. 念 ‘ 無 所 有 ’ 寂 靜 一 切蟲 聚 相 .. 看 蛆 蟲 爬 滿 屍 体 貪 食 厭 想 .. 厭 惡 食 物 覺骸 骨 相 .. 看 白 骨 貪 四 界 差 別 .. 修 硬 . 軟 、 冷 . 熱 等 覺* 遍 禪 .. 地 、 水 、 青 、 黃 、 赤 、 白 遍 的 修 法 , 取 一 尺 大 小 的 圓 盤 裝 泥 土 等 材 料 ,放 置 在 不 近 不 遠 的 面 前 , 開 眼 看 , 閉 眼 想 , 直 到 閉 眼 與 開 眼 一 樣 見 到 實 物 般 ,再 繼 續 修 至 光 耀 明 亮 , 再 入 定 。 風 遍 取 風 吹 動 樹 葉 的 動 相 , 火 遍 則 對 火 堆 留 一 尺大 小 的 木 板 圓 洞 看 著 火 。 光 明 遍 觀 光 源 ( 不 能 太 刺 眼 ), 虛 空 遍 取 透 過 樹 葉 縫 隙 看 虛 空 。* 空 無 邊 等 四 無 色 禪 .. 由 九 種 遍 禪 ( 不 包 括 虛 空 遍 ) 修 到 第 四 禪 , 再 轉 修 。6

___________________________________________________________ 慈 經 注1那 時 有 五 百 比 丘 在 世 尊 的 面 前 取 得 業 處 之 後 , 尋 找 接 近乞 食 村 莊 的 適 當 住 所 , 最 後 找 到 一 處 鄉 下 的 地 方 , 與 喜 瑪 拉 雅山 毗 連 , 他 們 見 到 山 的 表 面 好 像 鑲 著 綠 寶 石 , 它 是 裝 飾 著 涼爽 、 稠 密 、 有 遮 蔭 的 綠 叢 林 , 而 地 面 上 就 像 散 佈 著 珍 珠 網 或 銀片 , 而 且 還 圍 繞 著 乾 淨 的 、 舒 適 、 涼 爽 的 湖 泊 。那 時 那 些 比 丘 在 那 裡 度 過 一 夜 , 隔 天 天 亮 , 做 好 身 體 的 準備 ( 如 洗 臉 、 刷 牙 等 ) 之 後 , 進 入 距 離 不 遠 的 某 個 村 莊 托 缽 。 該村 莊 是 密 集 的 社 區 , 有 一 千 戶 人 家 , 村 民 有 信 仰 的 清 淨 心 , 他們 很 難 得 見 到 出 家 人 ,( 他 們 ) 看 見 諸 比 丘 之 後 , 生 歡 喜 心 , 供養 諸 比 丘 之 後 , 他 們 ( 邀 請 ) 說 ..「 大 德 ! 這 三 個 月 住 在 我 們 這裡 吧 !」 乞 求 之 後 , 他 們 蓋 了 五 百 間 臨 時 的 茅 屋 (padhanakuti)之 後 , 並 且 供 應 .. 床 、 椅 、 壺 、 水 壺 、 甕 等 必 需 品 。第 二 天 , 諸 比 丘 進 入 別 的 村 莊 托 缽 。 村 民 也 同 樣 地 服 侍 他們 , 並 且 乞 求 他 們 在 那 裡 安 居 。 諸 比 丘 ( 因 為 )「 沒 有 障 礙 」 而同 意 。( 諸 比 丘 ) 進 入 叢 林 之 後 , 日 以 繼 夜 發 勤 精 進 , 有 夜 分 三個 時 分 打 板 2 , 時 常 練 習 從 根 源 作 意 1 , 坐 在 靠 近 樹 下 。 具 戒 的慈 經 注 ____________________________________________________________諸 比 丘 以 ( 精 進 ) 火 攻 ( 毒 ) 火 2 , 樹 神 受 到 挫 折 , 便 和 他 們 的 孩 子從 自 己 的 宮 殿 下 來 , 走 來 走 去 。 好 像 一 個 區 域 的 房 子 被 國 王 或大 臣 徵 用 , 居 民 必 須 要 撤 離 , 另 覓 住 處 , 從 遠 處 看 ,( 內 心 想 ..)「 他 們 什 麼 時 候 將 會 離 開 ?」 同 樣 地 , 諸 樹 神 從 自 己 的 宮 殿 下來 , 走 來 走 去 , 他 們 從 遠 處 看 ,「 諸 大 德 什 麼 時 候 將 會 離 開 ?」接 下 來 , 他 們 想 ..「 最 初 雨 安 居 ( 前 安 居 ), 諸 比 丘 會 住 三個 月 。 但 是 我 們 跟 孩 子 不 能 躲 在 一 邊 那 麼 久 。 讓 我 們 現 恐 怖 的模 樣 來 把 這 些 比 丘 嚇 走 。」 當 晚 上 諸 比 丘 作 沙 門 法 時 3 , 夜 叉現 恐 怖 形 象 站 在 面 前 , 他 們 製 造 恐 怖 的 聲 音 。 諸 比 丘 看 到 恐 怖形 象 , 聽 到 恐 怖 聲 音 , 心 裡 驚 嚇 , 顏 容 憔 悴 , 變 成 蒼 白 , 心 不能 專 注 ( 一 境 )。 當 他 們 一 再 生 起 悚 懼 , 就 忘 失 正 念 。 當 他 們 忘失 正 念 , 諸 樹 神 便 施 放 臭 味 , 施 放 臭 味 讓 腦 筋 產 生 窒 息 感 , 頭部 有 壓 迫 感 。 雖 然 如 此 , 他 們 沒 有 互 相 轉 告 。接 著 , 有 一 天 , 大 家 在 集 合 時 等 候 著 僧 伽 中 的 長 老(Savghatthero)。 僧 伽 長 老 ( 到 了 之 後 ) 問 ..「 諸 友 ! 你 們 剛 進 入叢 林 的 幾 天 , 皮 膚 白 淨 有 光 澤 , 諸 根 明 亮 , 而 現 在 卻 顏 容 憔 悴 ,12五 百 比 丘 ..pabcamattani bhikkhusatani。「 五 百 」 是 取 大 約 的 數 字 , 印 度人 的 數 字 觀 念 是 , 兩 百 、 三 百 、 四 百 都 可 能 說 是 「 五 百 」。「 比 丘 」..bhikkhu( 梵 bhiksu

___________________________________________________________ 慈 經 注變 為 蒼 白 , 你 們 ( 住 ) 在 這 裡 有 什 麼 不 對 勁 嗎 ?」 那 時 有 一 比 丘說 ..「 大 德 ! 我 在 晚 上 看 到 和 聽 到 如 此 這 般 可 怕 的 東 西 , 以 及聞 到 臭 味 , 因 此 心 不 得 安 寧 。」 所 有 的 比 丘 都 告 知 他 們 的 見 聞 。僧 伽 長 老 說 ..「 世 尊 宣 佈 說 ..『 友 ! 兩 種 雨 安 居 1 』。 我 們 住的 這 個 地 方 不 適 當 的 話 , 上 座 下 座 ( 一 起 去 ) 覲 見 世 尊 之 後 , 問其 他 適 當 的 住 處 。」「 善 哉 ! 大 德 。」 那 些 長 老 比 丘 整 頓 好 住所 , 帶 著 衣 缽 , 因 為 對 諸 村 民 沒 有 黏 著 , 就 沒 有 任 何 通 報 , 他們 就 往 舍 衛 城 走 , 漸 次 地 抵 達 舍 衛 城 覲 見 世 尊 。世 尊 見 到 那 些 比 丘 , 說 這 ..「 諸 比 丘 ! 我 所 宣 佈 的 ( 戒 )學 ,( 規 定 ) 在 雨 安 居 期 間 不 應 該 到 處 遊 行 , 為 什 麼 你 們 還 到 處遊 行 ?」 他 們 一 五 一 十 告 訴 世 尊 。 世 尊 觀 察 整 個 閻 浮 提 洲 , 甚至 於 不 見 一 張 四 腳 椅 子 大 小 的 別 的 地 方 更 適 合 他 們 的 住 所 。 然後 , 對 那 些 比 丘 說 ..「 諸 比 丘 ! 你 們 不 要 再 找 其 他 適 當 的 住處 , 你 們 住 的 那 個 地 方 就 能 夠 讓 你 們 達 成 諸 漏 盡 2 。 諸 比 丘 !你 們 回 去 那 原 來 依 靠 的 住 處 。 假 如 學 到 這 護 衛 (parittam;safeguard), 就 不 用 害 怕 那 些 天 神 , 你 們 將 有 這 個 護 衛 的 業 處 。」這 是 經 中 所 說 的 。1兩 種 雨 安 居 .. 是 表 示 如 果 破 了 前 安 居 , 還 可 以 作 後 安 居 。《 增 支 部 》A.2.1-10/I,51...「 前 (purimika 安 居 ) 與 後 (pacchimika 安 居 ), 諸 比 丘 ! 這兩 者 是 進 入 雨 ( 安 居 ) (vassupanayika)。」(cf.Vin.Mv.I,137.;Cv.II,167.)《 增支 部 注 》A.A.2.1(10)..「 前 (purimika 安 居 ).. 阿 沙 荼 月 (asalhiya, 陰 曆 5月 16 至 6 月 15)( 的 ) 隔 天 (6 月 16), 應 進 入 ( 安 居 ), 到 迦 底 迦 月 ( 農 曆 9月 16 至 10 月 15) 的 前 一 天 月 圓 日 (9 月 15) 為 盡 頭 , 即 ( 雨 季 ) 最 初 三 個 月 。後 (pacchimika 安 居 ) .. 阿 沙 荼 月 的 隔 月 應 進 入 ( 安 居 ) (masagatayaasalhiya upagantabba) 迦 底 迦 月 的 盡 頭 的 最 後 一 天 , 即 ( 雨 季 ) 後 面 三 個 月 。」2諸 漏 盡 .. 漏 ..asava (a 向 、 從 …+√su 流 動 ),【 陽 】 煩 惱 的 一 種 名 詞 , 直 譯 :「 流 向 , 從 … 流 」。 諸 漏 盡 .. 諸 煩 惱 的 滅 絕 無 餘 , 表 示 證 得 阿 羅 漢 的 狀 態 。9慈 經 注 ____________________________________________________________( 世 尊 ) 又 說 ..「 諸 比 丘 ! 你 們 回 去 原 來 依 靠 的 住 處 。」 世1尊 說 ..「 還 有 , 阿 蘭 若 住 者 應 該 知 道 護 衛 。 朝 暮 誦 兩 次 慈 經 ,兩 次 護 衛 , 兩 次 不 淨 ( 觀 ), 兩 次 死 隨 念 , 及 轉 向 八 大 悚 懼 事 。八 大 悚 懼 事 (attha mahasamvegavatthuni).. 生 、 老 、 病 、 死 , 及四 種 惡 趣 之 苦 2 ; 或 者 說 , 生 、 老 、 病 、 死 及 惡 趣 之 苦 為 第 五種 ; 過 去 輪 迴 苦 之 根 、 未 來 輪 迴 苦 之 根 、 現 在 求 食 為 痛 苦 之 根 。」這 樣 世 尊 講 述 護 衛 之 後 , 那 些 比 丘 得 到 慈 ( 心 ) 的 義 理 、 保 護 的義 理 、 毘 婆 舍 那 及 禪 那 基 礎 的 義 理 。 這 是 經 中 所 說 的 。1210◆ ◆ ◆阿 蘭 若 :arabba, arabba,【 中 】。 另 譯 : 阿 練 若 、 森 林 、 閑 林 、 空 閑 處 。阿 蘭 若 並 不 完 全 是 森 林 。《 清 淨 道 論 》( 葉 均 譯 ):「 除 了 村 和 村 的 邊 界外 , 其 他 的 一 切 處 都 為 阿 練 若 。」(Vin.III,p.46.)。 若 據 阿 毘 達 摩 論 師 的說 法 :「 於 帝 柱 之 外 , 一 切 都 為 阿 練 若 。」(《 分 別 論 》Vibh.p.251.) 然而 據 經 師 解 說 關 於 阿 練 若 的 範 圍 :「 至 少 要 有 五 百 弓 ( 大 約 1 公 里 。 一 弓dhanu 約 四 肘 hattha。1 肘 =46~56 cm) 的 距 離 才 名 阿 練 若 。」(《 一 切 善 見律 》Samantapasadika p.301.) (Vism.72.)四 種 惡 趣 之 苦 .. cattari apayadukkhani 。 地 獄 (nirayo) 、 畜 生(tiracchanayoni)、 餓 鬼 (pettivisayo)、 阿 修 羅 (asurakaya), 即 為 四 惡 趣(cattaro apaya) (Saddanitippakaranam(Dhatumala 語 法 論 , CS:pg.144))。apaya.. 離 去 處 。D.A.16./II,544(CS:pg.2.134):「 地 獄 是 所 謂 缺 乏 福 樂 ,是 ‘ 離 去 ( 福 樂 ) 處 ’。」(Nirayadayo hi vaddhisavkhatato ayato apetatta apaya.)

___________________________________________________________ 慈 經 注〔 序 分 〕 1( 壹 )、 培 育 美 好 的 特 質第 一 偈 釋 義 (Pathamagathavannana)1-1.Karaniya-m-attha-kusalena yan-tam-santam padam abhisamecca.應 該 作 利 益 以 善 巧 什 麼 這 寂 靜 ( 涅 槃 ) 狀 態 完 全 了 解 、 得 到若 要 得 到 寂 靜 , 應 該 善 巧 於 作 利 益 :《 慈 經 注 》在 此 「 應 該 善 巧 於 作 利 益 」(karaniyamatthakusalena), 對第 一 偈 作 逐 句 解 釋 ..「 應 該 作 」(karaniyam=katabbam, grd.)..值 得 作 (karanaraham) 之 義 。「 利 益 」(attho).. 行 道 (patipada;way), 或 任 何 自 己 的 利 益 (attano hitam or attadattham, 指 四 道 、四 果 和 涅 槃 ), 因 為 這 一 切 是 被 尊 敬 的 , 所 以 稱 為 「 利 益 」。因 為 是 被 尊 敬 的 , 所 以 稱 為 「 應 該 接 近 」。「 善 巧 於 利 益 」(atthekusalena=atthakusalena) 是 聰 明 於 利 益 。(1)「 那 」(yam;what)..不 限 定 主 格 。「 它 」(tam;this).. 限 定 受 格 。 或 者 ..(2)(yam tam;that which) 這 兩 者 都 是 主 格 (upayogavacanam, nom.)。「 寂 靜 」1 「 序 分 」 即 經 文 的 開 頭 的 。 在 此 說 修 慈 之 前 的 準 備 功 夫 ──「 能 幹 」 等共 15 項 德 目 , 可 以 說 是 「 前 分 行 道 」(pubbabhagapatipada)── 進 入 主要 的 修 持 主 題 之 前 的 行 道 , 中 國 古 說 用 「 前 方 便 」。11慈 經 注 ____________________________________________________________(santam padam;the State of Peace).. 受 格 (paccattavacanam,acc.), 在 此 , 從 特 相 上 說 「 寂 靜 」(santam), 從 達 到 上 說 「 狀態 」(padam), 這 是 涅 槃 (nibbana) 的 同 義 詞 。「 得 到 」(abhisamecca).. 完 全 了 解 (abhisamagantva)。「 能幹 」 是 有 能 力 , 精 練 、 勝 任 之 謂 。「 正 直 」(uju).. 與 「 誠 實 」相 關 (ajjavayutto)。「 坦 誠 」(suhuju= suju).. 非 常 的 正 直 。「 好教 」(suvaco) 是 於 他 , 容 易 調 教 (sukham vaco tasminti)。「 應 該有 」(assa).. 修 習 (bhaveyya)。「 柔 軟 」(mudu).. 與 「 柔 和 」 相關 (maddavayutto)。「 不 驕 傲 」(anatimani) 是 不 過 慢 。然 後 , 在 此 , 義 理 的 釋 義 ..「 若 要 得 到 寂 靜 , 應 該 善 巧於 作 利 益 」.. 在 此 有 「 應 該 作 」 與 「 不 應 該 作 」。 這 裡 簡 要 地說 , 應 該 作 的 是 三 學 1 。 不 應 該 作 的 是 敗 「 戒 」、 敗 「( 正 ) 見 」、敗 「 行 」、 敗 「 正 命 」( 正 當 的 生 計 方 式 ) 如 是 等 。 同 樣 地 , 有善 巧 於 利 益 , 不 善 巧 於 利 益 。 在 此 「 不 善 巧 於 利 益 」 是 指 在 ( 佛 )教 中 出 家 後 , 不 從 事 自 己 的 正 事 , 損 壞 戒 , 過 著 二 十 一 種 不 正當 的 謀 生 方 式 2 。 例 如 ..(1) 送 竹 子 、(2) 送 樹 葉 、(3) 送 花 、(4)1三 學 ..sikkhattayam。 即 三 增 上 學 , 指 .. 增 上 戒 學 、 增 上 心 學 、 增 上 慧 學 。《 長 部 注 》D.A.33./III,1003...「 增 上 戒 學 .. 五 戒 、 十 戒 、 波 羅 提 木 叉 戒 ( 比丘 戒 有 227 條 戒 )。 增 上 心 學 .. 指 八 種 禪 那 ( 四 色 禪 及 四 無 色 禪 ), 及 以 毘 缽舍 那 為 基 礎 的 禪 那 。 增 上 慧 學 .. 自 業 智 的 智 慧 ( 知 道 自 己 是 業 的 主 人 , 所 有自 己 的 業 果 都 是 自 己 過 去 造 的 ), 及 毘 缽 舍 那 的 智 慧 。」 三 增 上 學 為 體 證 涅槃 的 基 礎 , 三 增 上 學 是 互 相 關 聯 的 , 不 只 是 持 戒 、 得 定 、 發 慧 的 單 一 路 徑 ,有 時 可 以 定 來 淨 化 戒 ( 定 共 戒 ), 以 慧 ( 反 省 ) 來 淨 化 戒 , 以 慧 ( 技 術 ) 來 助 長 定 。2不 正 當 的 謀 生 方 式 ..micchajiva, 邪 命 。 邪 命 的 內 容 還 有 很 多 ,《 沙 門 果經 》(D.2./ I,67.) 提 出 不 少 項 目 ..「 看 人 四 肢 、 手 、 腳 等 的 痕 跡 來 預 言 長 壽 、發 達 等 , 或 相 反 的 命 運 ; 藉 著 預 兆 與 徵 象 來 占 卜 ; 依 閃 電 與 天 兆 來 占 卜 ;解 釋 夢 境 ; 依 身 上 的 痕 跡 來 算 命 ; 依 布 被 老 鼠 咬 的 痕 跡 來 占 卜 ; 做 火 供 ;從 杓 中 做 供 養 ; 供 養 莢 、 米 粉 、 米 粒 、 酥 油 與 油 給 天 神 ; 從 口 中 做 供 養 ;12

___________________________________________________________ 慈 經 注送 水 果 、(5) 送 沐 浴 粉 、(6) 送 牙 刷 ( 齒 木 )、(7) 送 洗 臉 水 、(8) 送竹 子 作 禮 物 、(9) 送 泥 土 、(10) 諂 媚 、(11) 豆 湯 語 ( 喻 半 真 半 假 ,似 是 而 非 )、(12) 撫 愛 ( 他 人 的 孩 子 )、(13) 步 行 運 送 資 訊 、(14)醫 療 、(15) 作 使 者 ( 報 信 的 工 作 )、(16) 作 差 使 者 、(17) 破 癰 、(18)傷 痛 處 塗 油 、(19) 看 風 水 、(20) 看 星 宿 、(21) 看 手 相 。 六 種 「 非行 處 」(agocara 不 適 合 行 踏 的 地 方 ), 即 如 .. 到 妓 院 、 寡 婦 、 處女 (kumarika,《 分 別 論 》 作 ..thullakumarigocaro 老 處 女 行 處 )、閹 割 之 人 、 比 丘 尼 、 酒 家 托 缽 。 和 國 王 、 大 臣 共 住 , 不 適 當 的跟 隨 外 教 徒 、 外 教 徒 弟 子 , 結 交 在 家 人 , 或 那 些 沒 有 信 仰 、 沒有 清 淨 心 的 人 , 不 作 井 的 人 、 責 備 的 人 、 辱 駡 的 人 、 不 作 福 利的 人 、 不 作 利 益 的 人 、 不 悅 的 人 1 、 不 安 份 守 己 的 人 , 諸 比 丘 、( 諸 比 丘 尼 、 諸 優 婆 塞 、) 諸 優 婆 夷 , 如 此 這 般 的 服 侍 、 結 交 、侍 候 這 類 的 人 , 這 是 「 不 善 巧 於 利 益 」。( 參 考 《 分 別 論 》Vbh.246~7.)若 是 在 ( 佛 ) 教 中 出 家 後 , 從 事 自 己 的 正 事 , 不 損 壞 戒 , 過著 四 種 遍 淨 戒 , 建 立 實 踐 (1) 以 信 為 首 的 守 護 波 羅 提 木 叉 。(2)以 ( 正 ) 念 為 首 的 守 護 諸 根 。(3) 以 精 進 為 首 的 正 命 遍 淨 。(4) 以 智慧 為 首 的 省 思 資 具 , 這 是 「 善 巧 於 利 益 」。若 處 於 七 種 淨 化 過 失 ..(1) 守 護 波 羅 提 木 叉 。(2) 在 所 緣 ( 對象 ) 撞 擊 六 根 門 時 , 守 護 諸 根 , 停 止 淪 落 貪 婪 等 。(3) 迴 避 不 正當 的 謀 生 方 式 。(4) 智 者 所 讚 美 的 佛 陀 及 佛 弟 子 , 稱 讚 受 用 正命 遍 淨 。(5) 省 思 上 述 的 受 用 資 具 。(6) 四 種 姿 勢 ( 行 住 坐 臥 ) 的 變供 養 血 牲 給 天 神 ; 依 手 指 尖 來 預 言 ; 決 定 擬 建 房 屋 或 園 林 的 地 點 是 否 吉祥 ; 為 國 家 大 臣 預 言 ; 驅 趕 墳 場 的 妖 怪 ; 驅 鬼 ; 住 土 屋 者 所 宣 說 的 咒 術 ;蛇 咒 ; 毒 術 、 蠍 術 、 鼠 術 、 鳥 術 、 烏 鴉 術 ; 預 言 他 人 的 壽 命 ; 唸 咒 以 保 護他 人 不 被 箭 所 傷 ; 唸 咒 以 了 解 動 物 的 語 言 ── 他 戒 除 這 些 以 低 劣 技 藝(tiracchanavijjaya 畜 生 學 問 ) 而 行 的 邪 命 。」( 德 雄 比 丘 譯 )1不 悅 的 人 .. 脾 氣 不 好 的 人 。 台 語 .. 火 灰 性 (hue hu sinn 3 ), 火 鳥 (hue ciau 2 )。13慈 經 注 ____________________________________________________________換 ( 的 染 著 或 無 知 )。(7) 淨 化 黏 著 等 省 思 的 正 知 。 這 也 是 「 善 巧於 利 益 」。1就 像 用 鹼 液 來 洗 淨 髒 衣 服 , 用 灰 來 洗 淨 鏡 子 , 用 火 爐 來 提煉 金 子 ; 同 樣 地 , 用 智 慧 來 淨 化 戒 , 以 智 慧 之 水 來 淨 化 戒 。 就像 松 鴉 (kiki;jay) 孵 卵 ( 由 雌 雄 松 鴉 輪 流 担 任 ), 犛 牛 (camari;yak) 護 尾 ( 據 說 犛 牛 寧 可 護 尾 而 死 ), 有 獨 子 的 女 人 愛 她 的 獨子 , 獨 眼 的 人 保 護 他 的 獨 眼 2 ; 同 樣 地 , 他 保 護 自 己 眾 多 的 小戒 蘊 , 朝 暮 省 思 難 以 察 覺 的 小 罪 。 這 也 是 「 善 巧 於 利 益 」。就 像 建 立 戒 就 無 悔 3 ; 當 他 鞭 策 行 道 鎮 伏 染 污 , 鞭 策 之 後 ,作 ‘ 遍 ’( 禪 ) 的 反 覆 練 習 (kasina-parikammam)。 作 了 ‘ 遍 ’ 的 反 覆 練習 之 後 , 他 產 生 三 摩 缽 地 4 。 這 也 是 「 善 巧 於 利 益 」。若 從 三 摩 缽 地 出 來 ( 出 起 ), 他 徹 底 地 知 道 諸 行 ( 無 常等 )(savkhare sammasitva), 達 到 阿 羅 漢 狀 態 (arahattam 阿 羅 漢性 )。 這 是 「 善 巧 於 利 益 」 的 頂 峰 。這 裡 「 善 巧 於 利 益 」 的 瞭 解 是 讚 美 「 建 立 戒 就 無 悔 」, 或者 是 「 鎮 伏 染 污 , 策 勵 而 證 得 道 與 果 」, 在 利 益 上 符 應 「 善 巧於 利 益 」。 而 那 些 比 丘 是 這 樣 的 類 型 。123414鹼 液 ..usodakam, 清 潔 劑 。 最 普 遍 的 來 源 是 火 灰 、 火 燼 , 含 有 鹼 性 物 質 。見 《 清 淨 道 論 》Vism.36.。《 央 掘 魔 羅 經 》 卷 第 一 ..「 不 越 小 戒 , 如 犛牛 愛 尾 ; 守 護 不 捨 , 如 烏 伏 子 。」(T2.521~2)建 立 戒 就 無 悔 ..avippatisarakare sile patitthaya。 這 裡 的 義 理 是 「 先 於 尸 羅( 戒 ) 善 清 淨 故 便 無 憂 悔 , 無 憂 悔 故 歡 喜 安 樂 , 由 有 樂 故 心 得 正 定 , 心 得定 故 能 如 實 知 、 能 如 實 見 , 如 實 知 見 故 能 起 厭 , 厭 故 離 染 , 由 離 染 故 便得 解 脫 , 得 解 脫 故 證 無 所 作 究 竟 涅 槃 。」(T30.436.1;cf.A.10.1,A.11.1.)三 摩 缽 地 ..samapattiyo, (

___________________________________________________________ 慈 經 注(1) 世 尊 說 ..「 應 該 善 巧 於 作 利 益 」, 雖 然 關 係 到 那 些 比丘 , 但 是 說 詞 是 針 對 一 人 ( 以 單 數 的 字 句 呈 現 )。 接 著 , 他 們 產生 疑 惑 ..「 應 該 要 作 什 麼 ?」( 世 尊 ) 說 ..「 要 得 到 寂 靜 」。 在這 裡 的 用 意 是 .. 佛 與 佛 讚 美 那 些 想 要 徹 知 、 貫 通 、 要 住 於 寂 靜涅 槃 的 人 , 應 該 要 作 「 什 麼 」。 這 裡 所 說 的 「 什 麼 」(yam;what) 是 這 一 行 偈 誦 的 開 始 所 說 的 「 應 該 作 」, 但 是 這 個 子 句「 得 到 寂 靜 」 的 意 義 必 須 完 整 才 能 被 了 解 , 這 就 是 上 述 說 的 「 要住 於 ( 寂 靜 涅 槃 )」。(2) 或 者 這 樣 說 , 能 了 解 它 的 用 意 .. 由 傳 聞 等 , 而 知 道 「 得到 寂 靜 」, 他 以 世 間 智 了 解 「 涅 槃 」 是 一 種 「 寂 靜 」, 當 他 想達 成 「 得 到 寂 靜 」 這 個 結 果 , 那 麼 「 什 麼 」(yan tam;‘what’ that)是 符 應 他 修 習 的 「 應 該 作 」,「 這 」(tam;this) 是 應 該 被 「 善巧 於 作 利 益 」 的 人 作 。(3) 或 者 這 樣 說 ,( 諸 比 丘 疑 惑 ) 上 述 的 「 應 該 善 巧 於 作 利 益 」是 指 「 什 麼 ?」 然 後 ( 世 尊 ) 說 ..「 要 得 到 寂 靜 」。 接 下 來 , 這個 用 意 能 夠 被 了 解 .. 以 世 間 的 智 慧 完 全 了 解 寂 靜 , 及 應 該 要 作什 麼 」。「 應 該 要 作 什 麼 」 的 意 思 就 是 「 必 須 作 什 麼 」(katabbam)。 這 是 什 麼 意 思 ? 有 什 麼 其 他 應 該 作 的 , 有 助 於 證入 那 ( 寂 靜 )? 這 個 意 思 已 在 開 頭 的 句 子 , 就 表 明 三 學 是 值 得 作的 。 我 們 在 注 釋 中 說 了 .. 有 應 該 作 , 有 不 應 該 作 。《 慈 經 注 》◆ ◆ ◆此 處 極 簡 要 地 教 導 「 三 學 」 是 應 該 作 的 。 由 於 教 得 太 簡 要 ,那 些 比 丘 有 的 了 解 , 有 的 不 了 解 。 因 為 有 的 不 了 解 , 接 著 ,( 世尊 ) 為 了 讓 那 些 尚 未 了 解 的 人 的 知 道 , 詳 細 說 了 這 下 半 個 偈 誦 ──15慈 經 注 ____________________________________________________________1-2. sakko uju ca suju ca, suvaco c’assa mudu anatimani.能 幹 正 直 和 坦 誠 和 好 調 教 應 該 有 柔 軟 不 過 慢 (= 謙 虛 )他 應 該 要 : 1 能 幹 、 2 正 直 、 3 坦 誠 、 4 好 教 (ㄐㄧㄠ)、 5 柔 軟 、 6 不 驕 傲 ;它 是 什 麼 意 思 ? 住 阿 蘭 若 的 比 丘 , 想 要 住 於 得 到 寂 靜 , 或以 世 間 的 智 慧 , 完 全 了 解 它 , 最 後 證 得 它 , 應 該 有 「 能 幹 」 項目 中 的 具 足 第 二 精 勤 支 ( 無 病 、 無 惱 )、 第 四 精 勤 支 ( 精 進 ), 對於 身 與 命 沒 有 期 待 , 通 達 了 真 理 (sacca), 應 有 能 力 (sakko) 上路 , 遵 守 ‘ 遍 ’(kasina, 禪 定 的 一 種 修 法 ) 的 反 覆 練 習 的 義 務 等 ,自 己 的 缽 、 衣 等 的 修 護 , 這 些 事 及 其 他 ( 沙 門 應 該 作 的 ) 事 , 對同 梵 行 者 主 要 應 該 作 什 麼 和 次 要 應 該 作 什 麼 , 以 及 其 他 像 這 樣應 具 備 的 .. 能 幹 、 熟 練 、 不 懶 惰 、 精 通 。(1) 能 幹 (sakko;able).. 包 括 正 直 ( 不 詐 ) 與 坦 誠 ( 不 誑 ), 具 有此 特 質 可 精 鍊 於 辦 事 。《 慈 經 注 》「 能 幹 」: 正 是 指 第 三 精 勤 支 的 「 正 直 」。「 正 直 」, 不因 年 輕 時 曾 經 一 度 「 正 直 」 就 滿 足 , 終 身 一 再 保 持 最 佳 狀 態 的率 直 才 是 「 正 直 」。〔 補 注 〕世 尊 開 示 菩 提 王 子 .. 比 丘 具 有 「 五 種 精 勤 支 」(pabcapadhaniyavgani), 能 夠 迅 速 達 到 解 脫 。「 五 種 精 勤 支 」 即 : 一 、有 信 ( 相 信 如 來 的 覺 悟 saddahati Tathagatassa bodhim)。 二 、 無病 、 無 惱 ( 消 化 好 、 不 過 冷 、 不 過 熱 )。 三 、 不 詐 (asatho 不 騙 人 )、不 誑 (amayavi 不 騙 己 )。 四 、 精 進 ( 斷 不 善 法 、 具 足 善 法 )。 五 、有 慧 ( 趣 向 ( 透 徹 ) 生 ( 滅 ) 義 , 以 慧 成 就 聖 抉 擇 ( 斷 染 ), 正 趣 向 苦滅 。)。(《 中 部 》M.85./II,95.;D.33./III,237.)16

___________________________________________________________ 慈 經 注(2) 正 直 (uju;right).. 質 直 (ujugata)、 不 歪 、 不 曲 。《 慈 經 注 》不 詐 是 「 正 直 」, 不 誑 (amayavi) 是 「 坦 誠 」。 斷 「 身 、語 」 的 扭 曲 為 「 正 直 」, 斷 「 意 」 的 扭 曲 為 「 坦 誠 」。〔 補 注 〕在 世 尊 的 教 誡 中 ,「 正 直 」 是 一 項 重 要 的 教 法 , 對 「 僧 隨念 」( 憶 念 僧 伽 的 功 德 ) 有 一 句 「 正 直 行 道 者 」(ujupatipanno) 的讚 頌 , 此 句 ,《 清 淨 道 論 》(Vism.219.) 的 解 釋 是 ..「 不 取 兩種 極 端 依 於 中 道 而 行 道 故 , 捨 棄 了 身 語 意 的 彎 曲 及 不 正 等 的 過失 行 道 故 , 為 ‘ 正 直 行 道 ’。」 後 代 的 作 品 說 ..「 直 心 是 道 」、「 直 心 是 道 場 」。在 《 長 部 》(D.25./III,56.) 世 尊 甚 至 於 特 別 凸 顯 「 正 直 」 這單 一 德 目 , 說 ..「 來 ! 明 智 人 (vibbu puriso) 不 詐 (asatho)、 不 誑(amayavi)、 正 直 的 人 (ujujatiko), 我 當 教 他 … 這 無 上 清 淨 梵 行 ,於 現 法 中 ( 這 一 生 ), 自 己 將 住 於 作 證 成 就 智 慧 ,( 撇 開 七 年 … 乃至 半 個 月 ) 只 須 七 日 。」 本 經 中 的 「 不 詐 、 不 誑 、 正 直 」, 都是 指 「 正 直 」。 成 就 聖 果 者 , 他 的 心 也 常 住 於 質 直 , 乃 至 於 得到 悅 、 樂 、 定 。《 增 支 部 》(A.6.10./III,285.~288) 世 尊 對 摩 訶 男(Mahanama 世 尊 的 叔 父 之 子 , 證 初 果 聖 者 ) 說 :「 聖 弟 子 隨 念如 來 (、 法 、 僧 、 戒 、 捨 、 天 ) 時 , 那 個 心 不 纏 縛 於 貪 、 不 纏 縛於 瞋 、 不 纏 縛 於 痴 ; 該 心 那 時 即 依 法 而 質 直 (ujugata)。… 質 直心 (ujugatacitto) 之 聖 弟 子 , 隨 義 (= 經 教 ) 而 得 悅 (kayopassambhati), 身 輕 安 者 受 樂 (passaddhakayo sukham vediyati),受 樂 者 心 得 定 (= 安 置 於 所 緣 )(sukhino cittam samadhiyati)。… 聖弟 子 、 得 果 、 知 悉 ( 佛 ) 教 者 , 多 住 於 此 。」17慈 經 注 ____________________________________________________________(3) 坦 誠 (suju, suhuju (su+h+uju));upright).. 直 譯 : 非 常 正 直 。《 慈 經 注 》不 缺 德 、 公 開 地 做 為 「 正 直 」,( 心 中 ) 湧 現 不 缺 德 , 得 到( 自 己 ) 認 定 為 「 坦 誠 」。 如 此 於 所 緣 境 中 ,( 三 增 上 學 ) 前 二 學( 戒 、 定 ) 可 以 鍛 鍊 自 己 清 淨 的 「 正 直 」, 第 三 ( 慧 ) 學 可 以 鍛 鍊自 己 清 淨 的 「 坦 誠 」。〔 補 注 〕「 坦 誠 」 是 內 心 的 不 誑 , 不 說 妄 , 不 隱 瞞 過 失 , 不 自 我 欺騙 。 十 波 羅 蜜 的 「 真 實 」(sacca) 就 是 指 「 正 直 與 坦 誠 」。「 隱 瞞 過 失 」 是 不 坦 誠 , 屬 於 故 妄 語 罪 ( 故 意 說 妄 語 )。 講妄 語 之 前 可 能 是 貪 或 瞋 的 理 由 , 但 是 講 妄 語 的 那 一 刻 ( 近 因 ),是 覆 藏 真 實 而 發 言 , 覆 藏 屬 於 「 慳 」 心 所 , 亦 即 是 屬 於 「 瞋 根 」。《 律 藏 》(Vin.Mv.I,103.):「 比 丘 憶 念 有 罪 而 不 發 露 ( 即 覆 藏 ),即 是 故 妄 語 罪 。」若 是 同 梵 行 者 (sabrahmacarinam) 之 間 , 若 看 到 同 伴 的 過失 , 而 沒 有 把 同 伴 的 過 失 告 訴 他 , 也 有 「 隱 瞞 過 失 」 之 嫌 。 若看 到 同 伴 的 過 失 , 不 把 同 伴 的 過 失 告 訴 他 本 人 , 卻 告 訴 別 人 ,當 作 飯 後 茶 餘 的 閒 聊 , 這 樣 作 , 會 添 增 糾 紛 的 根 源 。 經 中 告 誡要 斷 兩 舌 ( 搬 弄 是 非 ),「 捨 離 兩 舌 , 若 聞 此 語 , 不 傳 至 彼 ; 若聞 彼 語 , 不 傳 至 此 。」(《 長 阿 含 20 經 》《 阿 摩 晝 經 》T1.83.3)「 道 人 是 非 者 , 便 是 是 非 人 」。 若 是 為 了 解 疑 , 解 決 事 端 , 提出 對 策 等 , 而 轉 告 主 人 、 主 管 、 或 有 智 慧 能 力 者 , 則 不 構 成 添18

___________________________________________________________ 慈 經 注增 糾 紛 。 佛 教 中 對 如 法 舉 發 他 人 罪 過 的 舉 發 者 不 指 責 。 若 談 某個 例 子 ( 個 案 ) 而 不 涉 及 人 名 , 作 為 討 論 法 義 , 則 無 妨 。(4) 好 教 (ㄐㄧㄠ) (suvaco(su-vaco);meek, easily-speakable-to).. 好調 教 , 易 受 教 。 反 義 詞 : 難 調 教 (du-bbaco)(《 雜 阿 含 1138經 》 譯 作 : 難 可 教 授 du-bbaca)、 好 ( 狡 ) 辯 。《 慈 經 注 》不 只 要 全 面 地 「 正 直 和 坦 誠 」, 而 且 也 要 「 好 教 」。 若 有人 訓 誡 :「 不 應 該 這 樣 做 」。( 被 受 訓 誡 者 答 辯 :)「 你 看 到 什麼 ?」「 你 聽 到 什 麼 ?」「 是 誰 告 訴 你 的 ?」 若 是 回 答 說 :「 和尚 1 、 阿 闍 梨 2 、 忠 實 的 朋 友 親 自 看 到 。」 如 果 他 惱 怒 而 沉 默 下來 , 不 予 理 會 。 如 此 一 來 , 他 會 遠 離 殊 勝 的 修 證 。 如 果 勸 誡 了之 後 , 他 的 反 應 是 :「 善 哉 ! 大 德 ! 說 得 好 , 我 的 過 失 是 不 容易 發 現 的 , 如 果 您 再 看 到 我 的 過 失 的 話 , 請 您 慈 悲 告 訴 我 , 讓我 能 長 久 得 到 您 的 教 導 。」 依 隨 著 勸 告 , 他 將 離 殊 勝 的 修 證 不遠 。 因 此 接 受 他 人 的 勸 勉 , 就 是 「 好 教 」。〔 補 注 〕《 人 施 設 論 》 說 ..「 什 麼 人 是 好 教 的 人 (puggalo suvaco)呢 ? 在 這 裡 什 麼 是 好 教 性 (sovacassata) 呢 ? 當 以 ( 正 ) 法 勸 說時 , 受 諫 、 好 教 、 好 教 性 、 不 採 取 敵 對 、 不 反 對 、 尊 敬 、 尊 敬12和 尚 ..upajjhayo。 在 出 家 受 具 足 戒 的 儀 式 中 , 五 位 比 丘 ( 在 邊 地 , 遠 離 恆河 兩 岸 的 ‘ 中 國 ’) 或 十 位 比 丘 ( 在 ‘ 中 國 ’) 中 , 首 要 的 攝 受 者 , 具 有 十 個 戒 臘以 上 的 比 丘 。阿 闍 梨 ..acariyo, 親 教 師 。 比 丘 離 開 和 尚 , 依 止 學 法 的 老 師 , 也 是 須 要具 有 十 個 戒 臘 以 上 的 比 丘 。 依 止 阿 闍 梨 學 習 , 通 常 是 五 年 , 有 些 道 場 規定 要 十 年 , 若 是 一 直 不 通 曉 戒 律 , 甚 至 於 要 終 身 依 止 。19慈 經 注 ____________________________________________________________性 、 恭 敬 性 、 贊 同 性 -- 這 被 稱 為 好 教 性 。 具 足 這 好 教 性 是 :「 好教 的 人 」(Puggalapabbatti, PTS:p.24;CS:pg.127.)。《 中 部 》《 思 量 經 》(M.15./I,95~96.) 說 十 六 種 「 難 調 教 」 者 :1. 惡 欲 (《 增 支 部 注 》A.A.6.36./III,364.: 惡 欲 : 產 生 不 安 份 之欲 者 是 無 戒 者 )。2. 自 讚 毀 他 (attukkamsako hoti paravambhi)。3. 忿 怒 , 被 忿 怒 所 支 配 (na kodhano hoti na kodhabhibhuto)。4. 因 忿 怒 而 報 復 (kodhahetu upanahi)。5. 因 忿 怒 而 頑 固 (kodhahetu abhisavgi)。6. 因 忿 怒 而 發 忿 怒 之 語 (kodhasamanta vacam nicchareta)。7. 被 勸 告 ( 或 責 備 ) 時 敵 對 勸 告 者 (codito codakena codakampatippharati)。8. 被 責 備 時 輕 視 (apasadeti) 責 備 者 。9. 被 勸 告 時 反 詰 (paccaropeti=pati 反 +aropeti 檢 舉 ) 勸 告 者 。10. 以 忿 怒 避 開 話 題 (abbenabbam paticarati), 顧 左 右 而 言 他(bahiddha 外 katham 論 apanameti 驅 逐 ), 而 現 忿 恨 (kopa)、瞋 恚 (dosa)、 不 滿 (appaccaya)。11. 被 勸 告 時 引 喻 失 義 (apadane na sampayati)。12. 覆 惡 者 (makkhi)、 惱 害 者 (palasi)。13. 嫉 者 (issuki)、 慳 者 (macchari)。14. 狡 詐 者 (satho, 即 不 正 直 )、 詐 瞞 者 (mayavi, 不 坦 誠 )。15. 傲 頑 (thaddho)、 過 慢 者 (atimani)。16. 染 於 世 俗 者 (sanditthiparamasi) , 固 執 己 見 者(adhanaggahi), 為 難 捨 性 者 (duppatinissaggi)。與 「 難 調 教 」 相 反 的 , 則 是 「 好 調 教 」。世 尊 的 名 號 中 有 一 句 「 無 上 士 調 御 丈 夫 」(AnuttaroPurisa-damma-sarathi 無 上 者 ‧ 應 被 調 伏 的 人 的 調 御 者 ), 但 是20

___________________________________________________________ 慈 經 注對 某 類 頑 固 不 靈 者 , 世 尊 也 無 法 施 教 。 經 典 中 說 到 , 世 尊 對 提婆 達 多 (Devadatto) 及 其 同 黨 瞿 迦 梨 比 丘 (Kokaliko) 無 法 教 導 。結 果 , 提 婆 達 多 因 犯 五 逆 的 其 中 三 項 ( 殺 阿 羅 漢 ( 蓮 華 色 比 丘尼 )、 惡 心 出 佛 身 血 、 破 和 合 僧 ) 而 墮 無 間 地 獄 ; 瞿 迦 梨 因 謗 舍利 弗 、 大 目 揵 連 而 墮 大 紅 蓮 花 地 獄 (《 經 集 》Sn.III.10.,《 相應 部 》S.6.10.,《 雜 阿 含 1278 經 》,《 別 譯 雜 阿 含 276 經 》,《 增 支 部 》A.10.89. , 《 增 壹 阿 含 21.5 經 》)。對 於 難 調 教 的 人 , 是 在 團 體 中 最 傷 腦 筋 的 。 僧 團 對 於 難 調教 的 比 丘 , 苦 勸 無 效 , 最 後 使 出 的 手 段 是 「 梵 壇 罰 」(brahmadando 默 擯 , 諸 比 丘 不 再 理 會 他 ), 或 請 出 山 門 。 對 於難 調 教 的 在 家 人 , 則 採 取 「 覆 缽 」, 不 再 接 受 他 的 供 養 。 這 些非 常 手 段 是 要 使 那 些 難 調 教 者 能 夠 清 醒 過 來 。對 於 「 過 失 」(accayam 罪 ) 的 處 理 , 有 不 妥 當 及 妥 當 的 處理 各 三 種 , 區 分 愚 者 與 智 者 。《 增 支 部 》(A.3.4./I,103.)( 世 尊說 )..「( 一 ) 於 過 不 見 過 ,( 二 ) 於 過 見 過 , 但 不 如 法 懺 悔 ,( 三 )再 者 , 不 接 受 他 人 如 法 發 露 過 失 ( 懺 悔 )。 諸 比 丘 ! 成 就 這 三 法者 , 當 知 是 愚 人 。…( 一 ) 於 過 見 過 ,( 二 ) 於 過 見 過 而 如 法 懺 悔 ,( 三 ) 再 者 , 接 受 他 人 如 法 發 露 過 失 ( 懺 悔 )。 諸 比 丘 ! 成 就 這 三法 者 , 當 知 是 智 人 。」 一 般 人 犯 過 失 , 若 不 關 係 到 他 人 , 則 自己 責 心 懺 ( 自 責 犯 錯 , 以 後 不 再 犯 ) 即 可 。 如 果 對 某 人 犯 過 失 ,內 心 有 懺 悔 , 但 是 嘴 巴 不 講 出 聲 ; 用 微 笑 、 幫 忙 、 送 禮 等 表 示道 歉 , 不 算 是 如 法 懺 悔 (yathadhammam patikaroti), 必 須 在 當事 人 面 前 說 , 對 某 某 事 「 抱 歉 」、「 對 不 起 」 或 用 寫 字 表 示 ,這 樣 才 是 如 法 懺 悔 。 犯 過 失 的 人 若 誠 懇 道 歉 , 而 當 事 人 ( 受 害者 ) 一 定 要 接 受 , 不 管 什 麼 深 仇 大 恨 , 沒 有 不 可 原 諒 的 。 若 是比 丘 犯 過 失 , 若 不 關 係 到 他 人 , 有 的 小 罪 可 以 責 心 懺 , 有 的 小罪 、 中 罪 只 須 要 向 當 事 者 或 任 一 清 淨 比 丘 懺 悔 , 重 罪 ( 僧 殘 罪 )則 須 要 向 十 位 以 上 的 清 淨 比 丘 懺 悔 及 作 特 別 的 儀 法 , 至 於 波 羅夷 ( 斷 頭 罪 , 犯 淫 戒 等 四 重 罪 ) 則 不 可 因 懺 悔 而 清 淨 , 必 須 還 俗 。21慈 經 注 ____________________________________________________________《 增 支 部 》(A.5.167./III,196.): 舍 利 弗 尊 者 說 : 諫 誨 比 丘若 欲 諫 誨 他 人 , 須 於 內 心 想 起 五 法 , 方 可 諫 誨 他 人 ..一 、 我 將 適 時 說 , 非 非 時 。二 、 我 將 以 真 實 說 , 非 以 非 真 實 。三 、 我 將 以 柔 軟 說 , 非 麤 硬 。四 、 我 將 為 利 益 說 , 非 為 無 利 益 。五 、 我 將 以 慈 心 說 , 非 懷 瞋 。(5) 柔 軟 (mudu;gentle;lit. malleable).. 柔 和 、 不 僵 硬 。《 慈 經 注 》22同 樣 地 , 有 了 「 好 調 教 」, 也 應 該 有 「 柔 軟 」。「 柔 軟 」:世 俗 人 中 , 當 使 者 、 差 遣 者 等 連 絡 事 情 時 , 他 處 於 柔 軟 的 狀 態 ,不 硬 梆 梆 的 , 有 履 約 的 義 務 , 在 整 個 梵 行 ( 生 活 ) 該 有 柔 軟 , 就像 處 處 應 用 寬 恕 的 心 。 換 句 話 說 「 柔 軟 」 是 : 不 皺 眉 ( 苦 瓜臉 )(abhakutiko;grimaces), 和 藹 可 親 (uttanamukho;welcoming,ready to speak), 談 得 愉 快 (sukhasambhaso;easy to talk with),關 懷 語 (patisantharavutti)-- 像 淺 灘 (sutittham) 一 樣 容 易 上 岸 。〔 補 注 〕《 清 淨 道 論 》(Vism.299.) 說 :「 親 切 語 (sakhilo)、 談 得 愉快 (sukhasambhaso) 、 說 話 客 氣 (sammodako) 、 和 藹 可 親(uttanamukho) , 以 如 蜜 的 聲 調 說 法 (pubbabhasi madhurena

___________________________________________________________ 慈 經 注sarena dhammam osareti), 及 以 完 整 的 語 句 說 法 (parimandalehipadabyabjanehi dhammakatham katheti)。」 也 可 以 視 為 「 柔 軟 」的 表 現 。 口 已 被 調 伏 的 比 丘 , 說 法 的 聲 調 如 蜜 般 。《 法 句 經 》(Dhp.v.363.) 說 ..「 若 口 已 被 完 全 調 御 ( 不 說 謊 等 )(samyato), 語言 ( 已 被 完 全 調 御 )(mantabhani), 不 驕 傲 的 比 丘 , 解 釋 義 理 及法 , 他 講 的 話 如 蜜 (madhuram)。」「 柔 軟 」 包 括 心 所 與 心 的 柔 軟 ,《 法 集 論 》(Dhs.#44.):「 在 此 , 什 麽 是 心 所 柔 軟 性 (kayamuduta)? 此 是 所 有 受 蘊 、 想1蘊 、 行 蘊 的 軟 性 、 2 柔 軟 性 、 3 不 硬 性 、 4 不 僵 硬 性 。」「 在1此 , 什 麽 是 心 柔 軟 性 (cittamuduta)? 此 是 所 有 識 蘊 的 軟 性 、2柔 軟 性 、 3 不 硬 性 、 4 不 僵 硬 性 。」 內 心 不 預 設 立 場 (anodhi)、有 彈 性 空 間 、 轉 圜 餘 地 , 都 是 屬 於 柔 軟 , 有 柔 軟 之 際 將 湧 現 善心 。 相 反 地 , 態 度 強 硬 、 語 言 粗 暴 、 預 設 立 場 (odhi)、 沒 有 彈性 空 間 、 沒 有 轉 圜 餘 地 , 都 屬 於 不 柔 軟 。 不 柔 軟 是 不 善 心 的 湧 現 。(6) 不 驕 傲 (anatimani;not proud).. 謙 卑 。《 慈 經 注 》他 不 只 要 全 面 地 「 柔 軟 」, 而 且 也 要 「 不 驕 傲 」,( 由 於 )出 生 ( 高 貴 的 ) 種 姓 等 , 對 他 人 也 不 驕 傲 , 不 輕 視 。 例 如 舍 利 弗尊 者 ( 出 身 婆 羅 門 種 ) 自 己 卻 以 賤 民1 ( 旃 陀 羅 ) 的 心 態慈 經 注 ____________________________________________________________(candalakumarakasamena) 對 待 他 人 。〔 補 注 〕當 有 某 比 丘 憤 慨 的 向 世 尊 告 狀 , 說 舍 利 弗 尊 者 輕 慢 他 , 舍利 弗 尊 者 答 覆 世 尊 , 表 明 他 對 待 人 的 心 態 , 他 的 心 一 直 都 像 大地 一 樣 , 承 受 種 種 污 穢 、 不 淨 物 , 不 輕 慢 他 人 。 以 入 村 莊 的 心態 來 說 , 舍 利 弗 尊 者 說 :「 大 德 ! 譬 如 旃 陀 羅 子 、 旃 陀 羅 女 之手 拿 著 鍋 , 身 穿 敝 衣 , 低 聲 下 氣 入 村 落 。 大 德 ! 我 的 心 等 於 旃陀 羅 子 、 旃 陀 羅 女 , 我 住 於 極 廣 、 甚 大 、 無 量 、 無 怨 、 無 惡 意 。」(《 增 支 部 》A.9.11./IV,376) 舍 利 弗 尊 者 表 白 之 後 , 該 比 丘 懺 悔謝 罪 , 請 求 舍 利 弗 尊 者 包 容 他 , 他 也 包 容 尊 者 。關 於 「 傲 慢 」, 經 中 有 時 說 「 三 種 慢 」.. 我 勝 (seyyo’hamasmi 我 是 優 的 )、 我 等 (sadiso’ham asmi 我 是 相 等 的 )、 我 劣(hino’ham asmi 我 是 卑 的 )。三 種 慢 又 各 細 分 三 類 , 共 有 九 慢 (navavidho mano):1. 他 勝 以 為 我 勝 ,2. 他 勝 以 為 我 與 他 相 等 ,3. 他 勝 以 為 我 劣 ;4. 與 他 相 等 , 以 為 我 勝 ,5. 與 他 相 等 , 以 為 我 與 他 相 等 ,6. 與 他相 等 , 以 為 我 劣 ;7. 他 劣 以 為 我 勝 ,8. 他 劣 以 為 我 與 他 相 等 ,9.他 劣 以 為 我 劣 。 消 除 我 慢 的 方 法 : 不 與 人 比 較 、 較 量 ; 若 失 察作 比 較 時 , 坦 承 慢 心 作 祟 。 佛 教 中 不 許 比 賽 , 不 許 較 量 。 經 中有 說 較 量 誰 說 法 說 得 多 、 好 、 長 , 為 犯 戒 行 為 。( 見 S.16./II,204.)◆ ◆ ◆1賤 民 .. 旃 陀 羅 (candala), 又 作 旃 荼 羅 、 栴 荼 羅 , 乃 最 下 級 之 種 族 , 專 事2324獄 卒 、 販 賣 、 屠 宰 、 漁 獵 等 職 。 印 度 政 府 已 廢 除 賤 民 制 度 , 但 「 賤 民 」依 然 存 在 , 在 印 度 賤 民 人 口 多 達 1 億 6 千 萬 , 占 總 人 口 15%。

___________________________________________________________ 慈 經 注第 二 偈 釋 義 (Dutiyagathavannana)2-1.Santussako ca su-bharo ca, appakicco ca sallahuka-vutti;知 足 和 易 扶 養 、 護 持 和 少 作 務 和 簡 樸 的 生 活 、 習 慣7知 足 、 8 易 扶 養 、 9 少 俗 務 、 10 生 活 簡 樸 、(7) 知 足 (santussako;contented).. 滿 足 、 滿 意 。《 慈 經 注 》如 是 世 尊 所 說 的 「 若 要 得 到 寂 靜 」, 欲 證 得 或 欲 全 部 獲得 的 話 , 當 陳 述 完 阿 蘭 若 比 丘 達 成 所 應 該 作 的 之 後 , 再 來 , 陳述 第 二 偈 要 說 的 「 知 足 」。別 處 說 ( 吉 祥 經 )「 知 足 與 感 恩 」(santutthi ca katabbuta)。這 裡 說 以 十 二 種 對 自 己 現 有 的 東 西 滿 足 為 「 知 足 」。 或 者 說 ,「 滿 足 」(tussati) 是 : 滿 意 (tussako)、 對 自 己 所 擁 有 的 東 西 滿 意(sakena tussako)、 對 自 己 現 有 的 東 西 滿 足 (santena tussako)、 對一 切 東 西 一 視 同 仁 的 滿 足 (samena tussakoti) 等 為 「 知 足 」(santussako)。在 此 , 說 「 自 己 」(sakam), 經 由 托 缽 所 得 的 食 物 , 如 此 ,具 足 圓 盤 , 分 配 自 己 的 已 接 受 、 已 現 前 的 四 資 具 , 美 好 的 , 不美 好 的 , 尊 敬 , 不 尊 敬 , 接 受 時 , 受 用 時 , 嚼 動 ,( 吞 食 ) 不 見之 後 , 滋 養 ( 身 體 ), 稱 為 「 對 自 己 所 擁 有 的 東 西 滿 意 」。「 現 有 的 」(santam), 指 自 己 已 得 到 ,「 滿 足 已 存 在 的現 有 的 東 西 , 不 渴 望 其 他 的 , 斷 了 貪 婪 」, 稱 為 「 對 自 己 現 有25慈 經 注 ____________________________________________________________的 東 西 滿 足 」。「 一 視 同 仁 」(santena tussako), 對 美 好 的 , 不美 好 的 , 斷 了 好 惡 , 對 一 切 東 西 平 等 看 待 的 滿 足 , 稱 為 「 一 視同 仁 的 滿 足 」。〔 補 注 〕世 尊 說 衣 食 住 藥 ( 四 資 具 ), 少 價 而 隨 處 可 取 得 , 而 且 沒 有過 失 , 有 四 類 , 比 丘 可 以 因 此 而 知 足 (santutthi)。《 增 支 部 》A.4.27./II,26~7...「 諸 比 丘 ! 衣 服 之 中 , 糞 掃 衣 少 ( 價 ) 而 易 得(appabca sulabhabca), 它 又 是 無 罪 (tabca anavajjam, 沒 有 污點 )。 諸 比 丘 ! 諸 食 之 中 ,( 以 腿 力 行 走 ) 乞 得 糰 食 , 少 ( 價 ) 而 易得 , 它 又 是 無 罪 。 諸 比 丘 ! 諸 住 所 之 中 , 樹 下 ( 住 ) 少 ( 價 ) 而 易1得 , 它 又 是 無 罪 。 諸 比 丘 ! 諸 藥 之 中 , 尿 藥 少 ( 價 ) 而 易 得 , 它又 是 無 罪 。」在 經 中 「 少 欲 」(appicchata) 與 「 知 足 」(santutthita) 往 往 一起 使 用 。 關 於 「 少 欲 」 注 釋 書 有 做 一 些 詮 釋 。《 相 應 部 注 》Spk(S.2.29./I,122.)..「 少 欲 : 冷 靜 、 內 斂 ,接 受 ( 既 有 的 ) 資 具 ,( 飲 食 ) 知 量 , 少 欲 具 足 這 些 的 特 徵 。」《 增 支 部 注 》(A.A.8.30./IV,119.)..「 此 處 :(1) 資 具 少 欲 ( 即多 給 少 拿 , 少 給 更 少 拿 , 但 不 是 一 無 所 有 );(2) 證 得 ( 禪 那 而 ) 少欲 ;(3) 經 教 少 欲 ( 阿 蘭 若 比 丘 傾 向 禪 修 , 少 研 讀 三 藏 );(4)( 保 持 )2頭 陀 少 欲 , 四 種 少 欲 。」12尿 藥 (putimuttam bhesajjanam 陳 棄 藥 )..《 增 支 部 注 》(A.A.4.27./III,43.)..「 尿 藥 .. 任 何 ( 牛 ) 尿 ; 金 黃 色 身 體 的 牛 尿 , 正 是 這 樣 新 鮮 的 牛 尿 。」 這是 屬 於 尿 療 法 。 中 國 醫 學 有 童 子 尿 的 使 用 ; 近 代 有 喝 自 己 的 尿 的 療 法 ,取 早 晨 第 一 泡 尿 , 一 般 養 生 者 約 200 cc。頭 陀 ..dhutavga, 意 譯 .. 抖 擻 , 去 除 煩 惱 、 垢 染 。 屬 於 佛 教 中 的 苦 行 ,26

___________________________________________________________ 慈 經 注《 中 部 注 》(M.A.24./II,138.)..「 少 欲 : 空 欲 、 無 欲 、 無 欲望 (icchavirahito ni-iccho nittanho)… 他 的 內 部 沒 有 一 丁 點 的 惡欲 , 那 個 人 確 實 漏 盡 , 斷 除 一 切 渴 愛 , 也 沒 有 過 度 的 貪 、 惡 欲 、邪 欲 , 這 個 解 析 應 被 知 道 。」1阿 羅 漢 的 唯 作 心 中 , 有 時 有 「 欲 」( chanda;desire ) 心 所(「 欲 」 有 時 用 iccha、kama 等 ): 此 欲 是 顯 示 有 「 目 標 」、「 動機 」, 可 執 行 走 、 站 、 坐 、 臥 , 視 、 聽 、 說 、 作 、 想 等 等 。 阿羅 漢 的 「 少 欲 」 則 是 指 完 全 漏 盡 。(8) 易 扶 養 (su-bharo;easy to support)。《 慈 經 注 》「 易 扶 養 」 是 容 易 被 扶 養 , 好 護 持 的 人 。 若 比 丘 托 完 缽 後 ,得 到 米 、 肉 、 飯 等 供 養 , 於 眾 人 中 被 見 到 愁 眉 苦 臉 , 就 不 是 無我 。 或 托 缽 時 , 當 面 ( 不 高 興 ) 問 他 的 施 主 :「 你 布 施 什 麼 東 西 ?」( 當 著 施 主 的 面 前 ) 把 食 物 交 給 沙 彌 或 居 士 。 這 樣 是 難 扶 養 。 這樣 作 會 使 見 到 的 眾 人 避 開 ,( 而 且 會 說 難 聽 的 話 :)「 難 扶 養 的比 丘 難 供 養 。」 無 論 得 到 任 何 不 好 的 或 好 的 , 少 的 或 多 的 ( 食物 ) 之 後 , 能 心 滿 意 足 , 歡 喜 得 以 滋 養 自 己 的 生 命 , 這 是 易 扶養 。 有 人 看 見 之 後 , 非 常 讚 嘆 :「 我 們 的 大 德 少 少 物 資 就 滿 足 ,我 們 將 扶 養 他 。」 於 是 承 諾 要 供 養 他 。 像 這 樣 的 行 持 , 即 是 達到 易 扶 養 。慈 經 注 ____________________________________________________________〔 補 注 〕比 丘 入 俗 家 , 當 如 月 亮 的 譬 喻 , 要 挪 動 身 挪 動 心 而 訪 問 ( 俗家 ), 應 常 如 新 出 家 比 丘 般 謙 卑 。 世 尊 在 空 中 揮 手 說 :「 諸 比丘 ! 譬 如 隻 手 把 虛 空 , 無 黏 、 無 拿 、 無 捕 。 諸 比 丘 ! 同 樣 地 ,比 丘 怎 樣 到 俗 家 呢 ? 在 諸 俗 家 , 心 也 當 無 黏 、 無 拿 、 無 捕 。( 應想 :)『 願 想 得 到 的 得 到 ; 願 那 些 做 功 德 的 得 到 功 德 。』」 1乞 食 中 的 不 正 確 心 態 是 :(1) 施 我 勿 不 施 ,(2) 多 施 我 非 少施 ,(3) 施 我 上 好 勿 施 劣 質 ,(4) 施 我 快 勿 慢 ,(5) 施 我 恭 敬 勿 不敬 。(《 相 應 部 》S.16.4./II,100.)。 相 對 的 , 乞 食 中 的 正 確 心 態是 :(1) 不 求 布 施 、(2) 不 求 多 施 、(3) 不 求 上 好 施 、(4) 不 求 快 動作 施 、(5) 不 求 恭 敬 施 。乞 食 若 沒 得 到 食 物 , 應 該 抱 持 怎 樣 的 心 境 ? 世 尊 有 一 次 被魔 故 意 作 梗 , 托 空 缽 回 來 , 魔 取 笑 世 尊 , 世 尊 回 答 他 說 :「 我們 的 確 活 得 非 常 快 樂 , 我 們 的 確 沒 有 任 何 ( 障 礙 ); 我 們 以 喜 為食 , 像 光 音 天 人 。」(《 相 應 部 》S.4.18./I,114.;《 法 句 經 》Dhp.v.200.)《 相 應 部 注 》Spk(S.4.18.) 說 ..「 像 光 音 天 人 .. 像 光 音 天 人 以 喜為 滋 養 , 以 禪 悅 爲 食 。」(9) 少 俗 務 (appakicco(

___________________________________________________________ 慈 經 注林 , 少 廢 話 , 少 結 伴 等 。 換 句 話 說 , 免 除 所 有 在 精 舍 新 的 僧 務 ,沙 彌 的 養 成 , 或 僧 伽 園 的 作 務 等 。( 至 於 ) 自 己 的 頭 髮 、 指 甲 的修 剪 , 衣 缽 的 修 護 等 , 及 其 他 必 要 的 沙 門 法 , 則 應 該 作 。〔 補 注 〕在 家 出 家 平 常 「 少 事 少 業 少 希 望 住 」, 才 能 平 順 走 在 解 脫道 上 。 至 於 精 進 修 禪 的 期 間 , 譬 如 在 密 集 用 功 , 或 者 比 丘 「 雨安 居 」 期 間 , 更 須 要 減 少 種 種 作 務 。 若 是 住 寺 院 , 甚 至 於 請 求常 住 給 予 免 除 某 些 僧 務 的 牽 絆 及 俗 務 干 擾 。(10) 生 活 簡 樸 (sallahuka-vutti;frugal)。《 慈 經 注 》「 生 活 簡 樸 」 是 簡 樸 生 活 ( 習 慣 )。 生 活 簡 樸 的 比 丘 不 像 擁有 很 多 物 品 的 某 些 比 丘 , 在 遊 方 時 ( 外 出 行 腳 ) 要 ( 辛 苦 地 ) 揹 負衣 缽 、 床 單 、 油 、 糖 蜜 等 , 及 枕 頭 、 撐 腰 物 等 。 若 ( 只 有 ) 少 少的 必 需 品 , 那 麼 他 只 要 帶 衣 缽 等 八 種 沙 門 必 需 品 ( 一 缽 、 三 衣 、剃 刀 、 針 、 腰 帶 、 濾 水 器 ), 就 可 以 到 處 遊 方 。 在 遊 方 時 , 如鳥 伴 翼 。 像 這 樣 的 行 持 , 就 是 達 到 生 活 簡 樸 。〔 補 注 〕對 於 在 家 人 來 說 , 不 可 能 過 著 像 出 家 人 一 樣 的 安 貧 樂 道 。但 是 還 是 須 要 考 慮 「 簡 樸 生 活 」(simple living or voluntarysimplicity), 不 追 求 更 多 的 物 質 享 受 、 新 鮮 時 尚 、 奢 華 生 活 。東 西 多 , 應 付 多 , 負 擔 也 多 ; 擺 擺 闊 、 論 品 牌 、 講 品 味 不 見 得會 更 幸 福 。 為 了 享 受 , 就 得 更 努 力 賺 錢 , 付 出 更 多 的 時 間 與 代價 , 這 樣 的 結 果 最 後 只 會 把 人 帶 到 身 心 俱 疲 , 以 及 被 物 質 所 奴隸 的 境 地 。29慈 經 注 ____________________________________________________________日 本 人 講 「 清 貧 」 生 活 ,「 清 」 是 心 無 欲 念 、 清 淨 自 在 ;「 貧 」 是 生 活 簡 樸 、 知 足 惜 福 。「 清 貧 生 活 」 跟 「 簡 樸 生 活 」雷 同 。 歐 美 人 講 「 樂 活 」(LOHAS=Lifestyles of Health andSustainability), 不 見 得 是 「 簡 樸 生 活 」, 但 是 「 在 做 消 費 決 策時 , 會 考 慮 到 自 己 與 家 人 的 健 康 和 環 境 責 任 」 的 理 念 , 則 值 得參 考 。「 簡 樸 生 活 」 至 少 可 以 :一 、 避 免 陷 入 欲 望 的 漩 渦 , 且 欲 罷 不 能 。 貪 吃 貪 喝 , 貪 財貪 樂 , 貪 著 擁 有 許 多 東 西 , 造 成 負 擔 與 痛 苦 。二 、 減 少 不 必 要 的 消 費 。 消 費 不 一 定 令 人 快 樂 。 現 代 人 的消 費 , 往 往 來 自 廣 告 , 或 者 基 於 別 人 有 我 也 要 有 的 心態 。 結 果 .. 買 一 些 不 是 很 需 要 的 東 西 。 要 懂 得 不 貪求 , 割 愛 , 但 不 是 苛 刻 自 己 。三 、 追 求 更 高 貴 的 生 活 品 質 。 物 質 生 活 豐 富 , 若 是 戒 律 不好 , 不 信 因 果 , 往 往 會 墮 落 。 簡 單 的 生 活 可 以 是 有 樂趣 、 有 享 受 、 自 在 、 輕 鬆 。四 、 環 保 。 考 慮 可 重 複 使 用 的 能 源 , 或 是 可 回 收 的 產 品 。低 度 消 耗 自 然 資 源 和 減 少 污 染 , 減 少 環 境 危 機 。30關 於 「 簡 樸 生 活 」 更 具 體 實 踐 的 項 目 , 舉 例 如 下 ..‧ 工 作 .. 考 慮 讓 工 作 和 生 活 在 一 起 , 有 時 間 和 精 神 跟 自 己 、 親人 、 朋 友 相 處 , 真 正 享 受 人 生 。‧ 財 務 規 劃 .. 降 低 生 活 需 求 ; 減 少 財 務 負 擔 、 減 少 需 要 花 錢 的娛 樂 , 心 理 也 輕 鬆 。 用 收 入 的 一 半 來 生 活 與 投 資 , 另 一 半 儲蓄 及 布 施 。( 經 典 說 .. 自 享 一 分 財 , 兩 分 營 事 業 , 第 四 分 蓄積 , 以 備 困 乏 時 。)(D.31./III,188.;cf.《 雜 阿 含 1283 經 》,《 別 譯 雜 阿 含 281 經 》)‧ 住 宿 規 劃 .. 買 房 子 往 往 是 一 生 的 最 大 負 擔 , 房 子 可 以 考 慮 用

___________________________________________________________ 慈 經 注租 的 。 若 要 有 自 己 的 房 子 , 最 好 考 慮 綠 建 築 。‧ 交 友 .. 交 往 的 親 密 朋 友 , 最 好 要 守 五 戒 ( 當 然 自 己 也 要 守 ,守 五 戒 才 是 善 人 ), 與 諸 善 人 交 往 , 才 會 增 長 善 緣 , 阻 隔 惡緣 。 結 交 惡 人 是 安 裝 個 不 定 時 炸 彈 , 不 知 什 麼 時 候 會 當 受 害 者 。‧ 資 訊 .. 不 要 成 為 媒 體 的 填 充 品 , 而 自 己 不 加 思 考 就 接 受 。 關掉 電 視 機 , 不 要 每 天 看 報 紙 , 自 己 會 更 有 時 間 , 也 不 會 變 笨 。‧ 簡 化 傢 俱 .. 送 走 長 期 都 用 不 著 的 東 西 , 不 輕 易 添 購 傢 俱 。 若有 需 要 , 則 考 慮 使 用 二 手 貨 、 環 保 家 具 等 。‧ 交 通 工 具 .. 搭 公 車 或 順 風 車 , 不 必 要 買 汽 車 。 若 需 要 買 車 ,則 考 慮 買 二 手 車 。‧ 減 少 衣 物 .. 盡 量 少 買 衣 服 , 要 買 的 話 , 盡 量 買 容 易 搭 配 的 衣服 。 不 買 需 要 乾 洗 的 衣 服 , 減 少 首 飾 。‧ 減 少 飯 局 .. 上 館 子 並 非 理 想 的 社 交 方 式 , 常 吃 館 子 身 體 也 不健 康 。‧ 飲 食 規 劃 .. 用 簡 單 的 方 式 煮 飯 。‧ 帶 午 餐 上 班 .. 吃 得 健 康 , 兼 省 下 時 間 可 以 休 息 或 獨 處 。 若 要在 外 用 餐 , 不 吃 快 餐 。‧ 保 健 與 醫 療 .. 過 有 規 律 的 生 活 , 保 持 健 康 , 減 少 生 病 。 每 個人 都 為 自 己 的 健 康 負 責 , 不 是 把 健 康 丟 給 醫 生 。 考 慮 食 療 。‧ 不 化 妝 .. 或 減 少 化 妝 , 不 值 得 花 太 多 時 間 妝 扮 。 經 中 說 , 戒香 是 順 風 香 , 逆 風 也 香 ; 善 心 則 是 最 好 的 化 妝 ; 以 甘 露 法 灌頂 , 更 是 「 諸 根 和 悅 、 顏 貌 鮮 明 」。‧ 不 養 寵 物 .. 若 是 要 養 的 話 , 盡 量 收 養 流 浪 的 動 物 。( 養 寵 物若 黏 著 , 下 一 生 則 有 投 生 該 類 寵 物 之 虞 。)‧ 渡 假 .. 在 家 裡 也 是 渡 假 。 出 外 旅 遊 , 可 考 慮 順 道 拜 訪 善 友 家 。也 可 作 生 態 旅 行 (Eco-Tourism) 的 規 劃 。‧ 購 物 .. 預 購 品 可 先 寫 在 紙 上 , 盡 量 不 理 其 他 商 品 。‧ 個 人 成 長 .. 多 參 加 讀 經 、 聽 法 、 禪 修 和 身 心 成 長 的 課 程 。31慈 經 注 ____________________________________________________________‧ 運 動 : 拉 筋 , 散 步 , 曬 太 陽 , 不 用 健 身 器 材 。‧ 靜 坐 .. 享 受 內 心 的 寧 靜 , 養 精 蓄 銳 , 內 心 還 可 以 快 樂 滿 足 。‧ 辦 事 .. 萬 事 不 強 求 , 等 待 因 緣 。 有 時 是 採 取 順 便 做 , 一 起 做 。( 上 述 的 項 目 , 參 考 .. 詹 姆 絲 女 士 ..Simplify Your Life《 生 活 簡 單 就是 享 受 》, 但 內 容 已 作 大 幅 變 動 。)32◆ ◆ ◆2-2.santindriyo ca nipako ca, a-ppagabbho kulesv-an-anugiddho.寂 靜 諸 根 和 聰 明 和 不 粗 魯 在 諸 俗 家 不 耽 溺 、 不 眷 戀11寂 靜 諸 根 、 12 聰 明 、 13 不 粗 魯 、 14 不 耽 溺 俗 家 ;(11) 寂 靜 諸 根 (santindriyo;serene in faculties)。 攝 受 六 根 : 眼 、耳 、 鼻 、 舌 、 身 、 意 收 斂 , 不 耽 溺 於 欲 望 。《 慈 經 注 》「 寂 靜 諸 根 」, 諸 根 寂 靜 下 來 。 不 於 女 人 等 對 象 之 染 著 等 ,而 侵 襲 根 ( 門 )。〔 補 注 〕在 欲 界 的 眾 生 , 男 女 事 是 最 難 脫 離 的 關 卡 , 世 尊 說 ..「 諸比 丘 ! 我 沒 有 見 到 還 有 另 一 色 更 能 抓 緊 男 人 心 的 色 , 諸 比 丘 !這 就 是 女 色 。」(《 增 支 部 》A.1.1./I,1.) 女 人 的 聲 、 香 、 味 、 觸

___________________________________________________________ 慈 經 注也 一 樣 能 抓 緊 男 人 心 的 色 。 對 於 女 人 來 說 , 沒 有 比 男 色 、 聲 、香 、 味 、 觸 更 能 抓 緊 女 人 的 心 。 把 諸 根 寂 靜 下 來 , 拒 絕 男 女 情欲 的 誘 惑 , 實 是 淨 化 戒 的 重 要 一 步 。 在 家 人 受 持 梵 行 五 戒 , 或八 戒 , 即 是 修 習 梵 行 , 為 體 證 涅 槃 鋪 路 。守 護 諸 根 , 在 解 脫 道 上 是 一 個 重 要 的 環 節 。《 法 句 經 》(Dhp.vv.360~361) 說 ..「 由 眼 善 於 防 護 (samvaro

___________________________________________________________ 慈 經 注波 羅 提 木 叉 ( 比 丘 有 227 戒 ), 必 須 通 達 犯 戒 與 不 犯 戒 等 等 之 事 。關 於 審 查 衣 , 比 丘 在 沒 有 人 供 養 袈 裟 成 衣 時 , 須 要 自 己 會度 量 尺 寸 , 如 法 裁 剪 、 縫 製 、 染 衣 等 。關 於 住 所 , 適 當 的 住 所 會 令 人 安 穩 , 易 得 禪 那 ; 不 適 當 的住 所 會 令 人 不 安 , 不 易 得 禪 那 。《 清 淨 道 論 》(Vism.127.) 說 ..「 若 住 在 那 裡 未 得 生 起 之 相 而 不 生 起 , 或 已 生 起 而 又 亡 失 , 未得 顯 現 之 念 而 不 顯 現 , 未 得 等 持 之 心 而 不 等 持 , 這 些 是 不 適的 。 如 在 那 裡 , 相 能 生 起 而 得 堅 固 , 念 能 顯 現 , 以 及 心 得 等 持之 處 , 則 為 適 當 住 所 。… 所 以 在 一 座 有 很 多 房 間 的 寺 院 , 每 一住 所 先 住 三 天 , 如 果 能 使 其 心 專 一 的 住 處 , 當 在 那 裡 住 。」(13) 不 粗 魯 (appagabbho

___________________________________________________________ 慈 經 注(kamavitakka 欲 尋 ) 等 , 不 適 當 的 想 法 。〔 補 注 〕沒 有 身 語 意 的 粗 魯 , 亦 即 行 為 細 膩 (modest), 發 言 謹 慎 ,守 護 意 念 。 在 心 裡 發 動 的 念 頭 , 雖 然 大 部 分 尚 未 直 接 傷 害 別人 , 但 是 念 頭 是 發 出 語 言 、 行 動 的 先 兆 , 所 以 不 管 獨 處 , 或 人前 人 後 都 要 守 護 意 念 。身 體 的 粗 魯 , 除 了 以 上 所 說 之 外 , 還 得 注 意 一 般 社 交 禮儀 , 在 家 人 入 寺 、 聽 法 、 對 待 出 家 人 , 也 要 注 意 禮 貌 及 禮 儀 ,這 是 顯 示 自 己 的 教 養 與 謙 虛 , 也 更 有 機 會 聞 法 , 對 態 度 傲 慢者 , 出 家 人 是 不 被 允 許 對 他 說 法 。 南 傳 比 丘 戒 中 舉 十 六 項 (「 眾學 法 」 第 57 到 第 72 條 ) 拒 絕 說 法 的 狀 況 .. 拿 傘 、 杖 、 刀 、 武 器 ,穿 皮 鞋 、 草 鞋 , 騎 乘 、 臥 床 、 抱 膝 、 包 頭 、 覆 面 、 人 在 座 己 在地 上 坐 、 人 在 上 座 己 在 下 座 ( 以 上 13 項 , 若 是 對 方 有 病 的 情 況 ,可 以 說 法 ); 己 立 人 坐 、 己 在 後 人 在 前 、 己 在 道 外 人 在 道 中 。身 體 的 粗 魯 , 舉 人 與 人 的 距 離 為 例 , 一 般 跟 人 講 話 、 交 際應 酬 , 需 要 在 一 個 適 當 的 距 離 , 可 以 說 是 「 社 交 距 離 」, 介 於0.5 米 至 1.5 米 之 間 , 太 遠 、 太 近 都 不 禮 貌 , 也 可 以 說 是 身 體 的粗 魯 。 依 照 經 中 所 說 的 頂 禮 及 「 退 坐 一 邊 」, 要 避 免 六 種 身 體的 距 離 : 不 太 遠 (atiduram)、 不 太 近 (accasannam)、 不 在 上 風(uparivatam) 、 不 在 高 方 (unnatappadesam) 、 不 在 正 對 面(atisammukham)、 不 在 後 面 (atipaccha)。 太 遠 則 雜 訊 多 ( 聽 不 清楚 ), 太 近 ( 少 於 一 臂 之 遠 ) 則 會 互 相 撞 擊 , 在 上 風 則 散 發 體 味 ,在 高 方 則 不 尊 重 , 在 正 對 面 則 眼 對 眼 接 觸 , 在 後 面 則 要 轉 脖 子(《 相 應 部 注 》Spk:S.1.1./I,16~7.)。《 世 間 格 言 》(Lokaniti #136)說 到 , 覲 見 國 王 時 也 是 要 注 意 這 六 項 禮 儀 。《 大 義 釋 》(Mahaniddesa p.230~1;CS:177) 說 , 念 頭 的 粗37慈 經 注 ____________________________________________________________魯 是 .. 非 高 貴 家 ( 非 剎 帝 利 、 婆 羅 門 )、 非 大 家 ( 非 名 望 家 庭 )、非 大 財 主 家 ( 非 大 屋 主 家 )、 非 富 裕 ( 非 多 金 多 銀 ) 商 人 家 來 出 家的 , 而 把 自 己 當 作 高 貴 家 、 大 家 、 大 財 主 家 、 富 裕 商 人 家 來 出家 的 。 非 經 師 、 非 律 師 、 非 法 師 、 非 阿 蘭 若 住 者 、 非 常 乞 食 者 、非 糞 掃 衣 者 1 、 非 但 三 衣 者 2 、 非 次 第 乞 食 者 、 非 隨 處 住 者 、 非得 初 禪 者 、… 乃 至 非 得 非 想 非 非 想 處 定 者 , 而 把 自 己 當 作 經師 、 律 師 、 法 師 、 阿 蘭 若 住 者 、 常 乞 食 者 、 糞 掃 衣 者 、 但 三 衣者 、 次 第 乞 食 者 、 隨 處 住 者 、 得 初 禪 者 、… 乃 至 非 得 非 想 非 非想 處 定 者 , 是 念 頭 的 粗 魯 。(14) 不 耽 溺 俗 家 (kulesv-an-anugiddho , kulesu 在 ( 俗 ) 家an( 不 )anu( 緊 隨 著 )giddho( 貪 愛 ))。 不 耽 溺 居 住 處 。 對 比 丘 來說 , 是 不 貪 戀 在 家 人 的 利 養 、 住 所 , 及 攀 緣 在 家 人 。《 慈 經 注 》「 不 耽 溺 俗 家 」.. 若 訪 問 俗 家 時 , 不 因 為 貪 愛 的 因 緣 住 在有 交 情 的 家 庭 。( 對 有 交 情 的 家 庭 ) 不 分 憂 , 不 喜 貪 , 不 在 樂 同樂 , 不 在 苦 同 苦 ;( 對 有 交 情 的 家 庭 ) 不 生 起 應 作 的 事 ( 非 插 手 不可 ), 自 己 ( 不 自 覺 地 ) 從 事 交 際 。〔 補 注 〕1238《 清 淨 道 論 》(Vism.91) 說 到 修 習 禪 定 的 十 種 障 礙 之 中 的糞 掃 衣 者 .. 穿 撿 拾 被 丟 棄 的 衣 布 而 縫 製 成 袈 裟 的 人 。但 三 衣 者 .. 比 丘 都 是 只 有 現 前 受 用 的 三 衣 ( 總 稱 為 袈 裟 kasaya), 即 .. 僧伽 梨 (savghati 至 少 兩 層 )、 安 陀 會 (antaravasaka 下 衣 , 裙 )、 鬱 多 羅 僧(uttarasvga 上 衣 ), 每 一 件 都 須 要 決 意 .. 我 受 持 (adhitthami) 此 衣 。 比 丘被 允 許 儲 存 多 餘 的 布 、 衣 , 但 只 作 決 意 .. 我 受 持 此 雜 碎 布 。 但 三 衣 者 就不 蓄 餘 衣 ( 布 )。

___________________________________________________________ 慈 經 注第 二 項 ..「「 家 」( 家 族 )-- 指 親 戚 的 家 , 或 外 護 的 家 。「 外護 之 家 幸 福 , 我 亦 幸 福 。」(Vibh.356.;S.35.200./IV,180.), 若依 此 說 法 而 和 他 們 相 親 相 結 而 住 者 , 甚 至 若 無 他 們 作 伴 , 即 到附 近 的 寺 院 聽 法 也 不 去 的 , 對 於 這 樣 的 人 則 為 障 礙 。 對 於 有 些人 , 則 父 母 也 不 成 為 障 礙 的 。 猶 如 住 在 哥 倫 陀 寺 中 的 長 老 的 外甥 ── 一 年 輕 的 比 丘 一 樣 。」 論 中 說 , 這 位 比 丘 出 家 之 後 , 父母 認 不 得 , 他 曾 回 到 家 中 度 過 三 個 月 的 雨 安 居 , 然 後 離 開 。 在三 個 月 期 間 他 沒 有 向 父 母 表 示 他 是 兒 子 。慈 經 注 ____________________________________________________________丘 達 成 所 應 該 作 的 之 後 , 現 在 則 將 陳 述 不 應 該 作 的 :「 不 應 犯智 者 會 指 責 的 任 何 小 過 失 ( 小 行 為 )」, 這 是 上 半 個 偈 誦 所 說 的 。在 這 裡 的 意 思 是 , 如 此 應 該 作 的 才 作 , 那 些 身 語 意 的 惡行 , 屬 於 微 小 的 罪 , 不 是 微 小 的 正 行 , 而 是 非 正 行 , 不 是 整 個都 是 粗 惡 的 , 而 是 說 任 何 非 正 行 的 、 小 量 的 、 微 量 的 非 正 行 。◆ ◆ ◆( 貳 )、 修 學 慈 心 所 不 應 為第 三 偈 釋 義 (Tatiyagathavannana)--3-1. Na ca khuddamacare kibci, yena vibbu pare upavadeyyum;不 和 微 小 的 行 為 任 何 以 那 智 者 他 的 呵 責 、 非 難15不 應 犯 智 者 會 指 責 的 任 何 小 過 失 。接 著 他 顯 示 在 此 見 到 如 此 危 害 的 事 ..「 其 他 的 智 者 會 指責 」。 此 處 說 其 他 無 智 的 人 是 沒 有 準 則 的 , 他 們 會 把 無 罪 當 作有 罪 , 小 罪 當 作 大 罪 。 智 者 是 有 準 則 的 , 他 會 確 實 調 查 , 細 察之 後 , 不 值 得 贊 美 的 不 贊 美 , 值 得 贊 美 的 贊 美 。 由 此 說 「 其 他的 智 者 」。〔 補 注 〕(15)「 智 者 」(vibbu).. 有 智 的 人 。「 小 過 失 」(khuddamacare)..原 意 .. 小 行 為 , 小 的 過 失 , 指 惡 作 ( 壞 行 為 )、 惡 口 。《 慈 經 注 》「 不 是 處 處 有 智 者 」(Lokaniti #7( 世 間 格 言 ))。 若 是 犯 過 ,幫 你 指 出 錯 誤 的 人 , 必 定 是 智 者 , 應 該 尊 敬 他 , 把 勸 導 聽 進 去 。世 尊 說 「 於 小 ( 量 ) 罪 生 怖 畏 1 」。 為 什 麼 連 犯 小 罪 或 小 過 失 ,會 生 怖 畏 呢 ? 至 少 有 兩 個 理 由 .. 一 、 因 為 犯 罪 則 未 來 有 惡 報 、如 是 世 尊 所 說 的 「 若 要 得 到 寂 靜 」 (santam padamabhisamecca), 欲 證 得 或 欲 全 部 獲 得 的 話 , 當 陳 述 完 阿 蘭 若 比39140於 小 ( 量 ) 罪 生 怖 畏 ..《 增 支 部 》(A.10.71./V,131.)..anumattesu vajjesubhayadassavino(seeing a source of fear even in the slightest sins)。 古 代 漢 譯經 典 有 時 作 「 於 細 微 罪 生 大 怖 畏 」, 巴 利 文 沒 有 「 大 怖 畏 」 之 意 。

___________________________________________________________ 慈 經 注墮 落 惡 趣 的 危 險 。 二 、 因 為 犯 罪 而 遠 離 涅 槃 。 貪 火 、 瞋 火 、 癡火 維 持 、 燃 燒 很 久 , 表 示 未 來 惡 報 ( 惡 運 ) 很 久 , 或 墮 落 惡 趣 的機 會 大 增 , 及 墮 落 久 久 , 而 遠 離 涅 槃 自 不 在 話 下 。 在 現 實 世 界 ,貪 瞋 癡 一 發 火 , 有 時 即 時 惹 來 殺 身 之 禍 , 而 以 貪 瞋 癡 惡 因 來說 , 有 時 甚 至 於 比 這 種 後 果 還 嚴 重 。 因 此 , 不 要 讓 貪 火 、 瞋 火 、癡 火 日 夜 延 燒 , 應 學 會 快 快 滅 絕 它 們 的 本 領 。 對 「 小 罪 」 的 定義 ,《 分 別 論 》(Vbh.247.)..「‘ 於 小 罪 生 怖 畏 ’ 在 此 , 什 麼 是 罪呢 ? 於 小 罪 生 怖 畏 , 是 小 量 、 些 許 、 輕 、 輕 量 , 可 作 制 止 、 可作 防 護 、 可 運 心 生 起 ( 而 伏 住 )、 可 被 作 意 所 伏 , 這 些 是 說 小 量之 罪 。 如 此 於 小 量 之 罪 , 或 見 罪 , 或 見 畏 , 或 見 過 失 , 或 見 脫離 -- 於 此 說 ‘ 於 小 罪 生 怖 畏 ’。」慈 經 注 ____________________________________________________________「 願 ( 一 切 有 情 ) 快 樂 與 安 穩 」 等 , 他 現 在 開 始 討 論 慈 , 開頭 這 樣 說 ──一 、 培 育 慈 悲 的 心 念3-2.sukhino va khemino hontu, sabbasatta bhavantu sukhitatta.快 樂 或 安 穩 願 他 們 一 切 有 情 願 他 們 快 樂 自 己1( 他 應 該 發 願 :) 願 一 切 有 情 快 樂 與 安 穩 ! 願 他 們 自 得 其 樂 !《 慈 經 注 》◆ ◆ ◆〔 正 宗 分 〕 1( 參 )、 慈 心 的 修 習世 尊 在 這 三 個 半 偈 誦 中 說 , 想 要 徹 知 、 貫 通 、 要 住 於 寂 靜 ,特 別 是 針 對 住 阿 蘭 若 的 行 者 。 這 裡 標 示 「 住 阿 蘭 若 的 行 者 」,實 際 是 包 括 所 有 取 得 業 處 , 欲 住 於 分 別 應 該 作 ( 才 作 )、 不 應 該作 ( 就 不 作 ), 作 為 近 行 業 處 的 人 。 說 了 之 後 , 現 在 說 那 些 比 丘怕 那 些 ( 樹 ) 神 的 反 擊 ( 瞋 恨 ), 以 護 衛 的 利 益 , 作 為 毘 婆 舍 那 的基 礎 禪 和 業 處 。在 此 ,「 快 樂 」(sukhino) 是 「 具 足 快 樂 」。「 安 穩 」(khemino),是 「 具 有 安 穩 , 沒 有 畏 懼 , 沒 有 危 難 。」「 一 切 」(sabbe) 是「 沒 有 剩 餘 」(anavasesa)。「 有 情 」(satta) 是 「 有 呼 吸 者 」(panino)。「 自 得 其 樂 」(sukhitatta 2 ) 是 「 心 裡 快 樂 」(sukhitacitta)。所 說 的 「 快 樂 」(sukhino) 是 指 「 身 體 的 快 樂 」;「 自 得 其 樂 」(sukhitatta;having pleased self) 是 指 「 內 心 的 ( 領 略 快 樂 )」1 「 正 宗 分 」 即 經 文 的 正 文 , 主 要 的 內 容 。411有 情 ..satta (sajjati‘ 執 著 ’ 的 【 過 分 】), 已 執 著 的 (= 有 情 )。《 清 淨 道 論 》(Vism.10.)..「「 有 情 」── 因 為 他 們 對 於 色 等 五 蘊 以 欲 與 貪 而 執 著 (satta)極 執 著 (visatta) 故 為 有 情 (satta)。」2 sukhitatta(sukhita【 過 分 】 已 快 樂 +atta【 陽 】 自 己 ).. 自 得 其 樂 。42

___________________________________________________________ 慈 經 注(manasena)。 這 兩 者 , 一 切 畏 懼 與 危 難 的 消 失 , 叫 做 「 安 穩 」。這 是 怎 麼 說 呢 ? 以 便 指 引 出 保 持 修 習 慈 心 ,「 願 一 切 有 情 快樂 !」 (sabbe satta sukhino hontu), 或 者 說 「 願 ( 一 切 有 情 ) 安穩 !」(khemino hontu)。 或 者 說 「 願 ( 一 切 有 情 ) 自 得 其 樂 !」(sukhitatta hontu)。二 、 慈 心 的 所 緣◆ ◆ ◆第 四 偈 釋 義 (Catutthagathavannana)如 是 簡 要 地 顯 示 保 持 思 惟 慈 心 的 修 習 , 從 近 行 定 直 到 安 止1定 的 頂 峰 。 現 在 要 詳 細 地 顯 示 「 無 論 …」(ye keci) 兩 個 偈 誦 所 說 。4-1. Ye keci panabhut’atthi, tasa va thavara vanavasesa;哪 無 論 有 呼 吸 的 眾 生 有 會 驚 慌 的 或 穩 固 的 或 無 遺 漏無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 , 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的 , 沒 有 遺 漏 ;《 慈 經 注 》或 者 說 , 因 為 已 經 習 慣 於 多 樣 對 象 的 心 ( 在 此 特 指 散 亂 ),慈 經 注 ____________________________________________________________最 初 無 法 只 保 持 在 一 個 穩 固 的 對 象 , 但 是 ( 以 散 發 慈 心 而 ) 漸 漸地 穩 固 下 來 。 由 分 為 「 會 驚 慌 的 」(tasa) 和 「 穩 固 的 」(thavara)等 兩 種 或 三 種 對 象 , 漸 漸 地 穩 固 對 象 , 這 是 「 無 論 」(ye keci)兩 個 偈 誦 所 說 。 或 者 說 , 因 為 那 個 對 象 已 經 清 楚 , 在 此 他 的 心處 於 禪 悅 中 , 因 此 , 那 些 比 丘 已 清 楚 那 些 對 象 。 他 的 心 意 想 要保 持 分 為 「 會 驚 慌 的 」 和 「 穩 固 的 」 等 兩 種 或 三 種 對 象 的 解 釋 ,這 是 「 無 論 」(ye keci) 兩 個 偈 誦 所 說 。所 說 的 有 情 「 會 驚 慌 的 或 穩 固 的 」 一 對 ,「 可 見 的 或 者 不可 見 的 」 一 對 ,「 遠 的 或 者 近 的 」 一 對 ,「 已 生 的 或 將 生 的 」一 對 , 總 共 四 對 。 以 「 長 的 」 開 頭 的 六 個 項 目 , 他 指 出 三 組 ,因 為 中 等 的 三 個 隱 含 在 三 組 中 , 還 有 , 小 的 項 目 在 它 們 的 兩 個當 中 。「 長 的 、 短 的 或 中 等 的 」 三 種 一 組 ,「 大 的 、 細 的 或 中等 的 」 三 種 一 組 ,「 粗 的 、 短 的 或 中 等 的 」 三 種 一 組 , 解 釋 三個 三 組 。在 此 所 說 的 「 無 論 」(ye keci) 是 「 沒 有 剩 餘 」。「 有 呼 吸的 ( 眾 生 )」(pana) 即 「 已 生 的 ( 眾 生 )」(bhuta), 稱 為 「 有 呼 吸 的已 生 眾 生 」(panabhuta)。 或 者 說 ,「 諸 呼 吸 者 」 稱 為 「 諸 有 呼吸 的 」(pana), 持 續 入 息 、 出 息 的 五 取 蘊 眾 生 。「 諸 已 出 生 者 」稱 為 「 諸 已 生 的 ( 眾 生 )」(bhuta), 這 是 指 一 取 蘊 、 四 取 蘊 眾 生 。「 有 」(atthi), 指 「 有 」(santi。atthi= santi) 的 存 在 (samvijjanti)。1近 行 定 ..upacarasamadhi。 近 行 定 或 近 分 定 , 已 降 伏 五 蓋 , 但 不 穩 定 。 它靠 近 禪 那 的 定 力 , 已 具 有 五 禪 支 。 安 止 定 ..appanasamadhi。 已 降 伏 五 蓋 ,心 已 完 全 專 注 。 初 禪 定 與 近 行 定 共 為 「 有 尋 有 伺 」(savitakka-savicara)。4344如 是 「 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 」(ye keci panabhutatthi),由 此 詞 句 兩 個 一 組 或 三 個 一 組 的 組 合 一 切 眾 生 , 從 第 一 個 組 合

___________________________________________________________ 慈 經 注慈 經 注 ____________________________________________________________開 展 , 到 所 見 的 一 切 是 「 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的 」 這 兩 個 一 組 的 呈 現 。個 項 目 ,「 長 的 」 是 指 蛇 、 魚 、 蜥 蜴 之 類 。 在 大 海 中 種 種 百 尋在 此 「 會 驚 慌 的 」(tasa) 是 「 會 被 驚 嚇 的 」, 與 「 有 渴 愛 、有 怖 畏 」 是 同 義 詞 ;「 穩 固 的 」(thavara) 是 「 穩 定 的 」(santhana;steadying), 與 「 斷 諸 渴 愛 、 斷 諸 怖 畏 」 的 阿 羅 漢 是 同 義 詞 。「 沒 有 遺 漏 」 是 沒 有 ( 任 何 ) 遺 漏 , 也 就 是 所 說 的 「 一 切 」。 第二 偈 末 所 說 的 「( 一 切 ) 眾 生 」 包 括 在 兩 個 一 組 , 或 三 個 一 組 的組 合 。「 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 , 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的 , 沒 有遺 漏 , 願 這 一 切 有 情 自 得 其 樂 !」 如 是 乃 至 「 已 生 的 或 將 生 的 ,願 這 一 切 眾 生 自 得 其 樂 !」◆ ◆ ◆4-2. digha va yeva mahanta, majjhima rassaka anukathula.長 的 或 哪 大 的 中 等 的 短 的 、 矮 的 細 的 粗 壯 的無 論 體 型 長 的 、 大 的 或 中 等 的 , 短 的 、 細 的 或 者 粗 的 。12大 小 的 龍 , 種 種 由 旬 大 小 的 魚 類 、 蜥 蜴 類 等 。「 大 的 」 在 水中 是 指 大 型 的 ( 鯨 ) 魚 、 烏 龜 , 在 陸 地 上 是 指 象 , 在 非 人 方 面 是指 巨 人 (Danava, 一 類 的 阿 修 羅 )。「 於 有 身 體 的 眾 生 當 中 ,羅 睺 阿 修 羅 王 為 最 大 。」(A.4.15./II,17.)。 他 的 身 高 有 四 千 八百 由 旬 , 手 臂 有 一 千 兩 百 由 旬 大 小 , 眉 間 五 十 由 旬 , 手 指 頭 、腳 趾 頭 的 間 隔 和 手 掌 有 二 百 由 旬 。「 中 等 的 」 是 指 溫 馴 的 馬 、牛 、 及 豬 等 身 體 。「 短 的 」 是 指 短 小 身 體 , 比 長 的 、 中 等 的 還小 的 身 體 。「 微 細 的 」 是 指 肉 眼 看 不 到 , 用 天 眼 可 以 看 見 的 ,如 在 水 中 生 長 的 有 微 小 身 體 的 眾 生 或 蝨 子 , 那 些 所 說 的 微 小 眾生 是 除 了 「 大 的 或 中 等 的 」 眾 生 , 及 「 粗 的 或 中 等 的 」 眾 生 之外 。「 粗 的 」 是 指 牡 蠣 與 貝 殼 類 等 圓 形 身 體 的 眾 生 。◆ ◆ ◆第 五 偈 釋 義 (Pabcamagathavannana)《 慈 經 注 》現 在 解 釋 「 長 的 、 短 的 或 中 等 的 」 三 種 ,「 或 長 的 」 等 六455-1. Dittha va yeva adittha, ye va dure vasanti avidure;1246尋 :byama, vyama。 一 尋 指 約 一 成 人 的 身 高 的 長 度 。由 旬 :yojana。 又 譯 作 「 踰 繕 那 」, 長 度 單 位 。 據 佛 音 論 師 說 , 一 隻 公牛 oxen 走 一 天 的 距 離 , 大 約 七 英 里 ( 即 11.2 公 里 )。

___________________________________________________________ 慈 經 注可 見 的 或 哪 或 不 可 見 的 哪 或 遠 方 的 住 近 處 的無 論 可 見 的 或 者 不 可 見 的 , 住 在 遠 的 或 者 近 的 ,《 慈 經 注 》已 顯 示 了 如 是 三 種 三 個 一 對 沒 有 剩 餘 的 眾 生 , 現 在 說 「 無論 可 見 的 或 者 不 可 見 的 」, 瞭 解 他 們 的 組 合 。此 處 「 可 見 的 」(dittha) 是 指 通 過 自 己 的 眼 睛 所 親 見 的 。「 不 可 見 的 」(adittha) 是 指 大 海 的 另 一 邊 , 山 的 另 一 邊 , 世 界另 一 邊 的 眾 生 。「 住 在 遠 的 或 者 近 的 」 這 兩 種 有 身 體 的 眾 生 ,是 解 釋 「 住 在 遠 的 或 者 近 的 眾 生 」, 當 知 那 是 指 無 腳 的 、 兩 隻腳 的 眾 生 。 住 在 自 己 的 身 體 裡 面 的 眾 生 是 「( 在 ) 近 的 」(avidure,在 不 遠 的 ), 住 在 身 體 之 外 的 眾 生 是 「( 在 ) 遠 的 」(dure); 以 這種 方 式 說 , 住 在 自 己 家 裡 的 眾 生 是 「( 在 ) 近 的 」, 住 在 自 己 家裡 之 外 的 眾 生 是 「( 在 ) 遠 的 」; 住 在 自 己 寺 院 、 村 莊 、 國 土 、洲 、 世 界 ( 輪 圍 山 ) 的 眾 生 是 「( 在 ) 近 的 」, 住 在 自 己 的 ( 寺 院 、村 莊 、 國 土 、 洲 、) 世 界 ( 輪 圍 山 ) 之 外 的 眾 生 是 「( 在 ) 遠 的 」。◆ ◆ ◆5-2.bhuta va sambhavesi va, sabbasatta bhavantu sukhitatta.已 生 的 或 將 生 的 或 一 切 有 情 願 他 們 快 樂 自 己無 論 已 生 的 或 將 生 的 , 願 一 切 有 情 自 得 其 樂 !《 慈 經 注 》「 已 生 的 」(bhuta) 是 已 生 成 、 已 再 生 的 。 那 正 是 已 生 的 。那 些 列 為 「 不 再 生 」, 是 諸 漏 盡 阿 羅 漢 的 同 義 詞 。「 將 生 的 」47慈 經 注 ____________________________________________________________(sambhavesi) 是 尋 求 出 生 的 (sambhava-m-esantiti)。 尚 未 斷 有結 , 未 來 尋 求 出 生 的 是 「 諸 有 學 和 諸 凡 夫 」 的 同 義 詞 。 換 句 話1說 四 種 生 中 的 卵 生 和 胎 生 眾 生 , 當 他 們 尚 未 破 殼 或 脫 離 胎 膜時 , 稱 為 「 將 生 的 」, 當 他 們 已 破 殼 或 脫 離 胎 膜 時 , 稱 為 「 已生 的 」。 溼 生 和 化 生 的 眾 生 , 第 一 個 心 識 剎 那 為 「 尋 求 出 生 」,從 第 二 個 心 識 剎 那 開 始 為 「 已 生 的 」, 以 另 外 一 種 方 式 來 定 義 ..他 們 剛 投 生 的 剎 那 ( 呈 現 某 種 ) 的 姿 勢 , 只 要 他 們 沒 有 改 變 投 生時 的 姿 勢 , 他 們 稱 為 「 將 生 的 」; 而 相 對 的 ( 改 變 投 生 剎 那 的姿 勢 ) 為 「 已 生 的 」。48◆ ◆ ◆第 六 偈 釋 義 (Chatthagathavannana)6-1. Na paro param ni-kubbetha natimabbetha 2 katthaci nam kabci,不 他 他 人 願 你 們 欺 瞞 願 你 們 不 輕 視 任 何 地 方 他 任 何 人願 他 不 互 相 欺 瞞 , 願 他 無 論 在 任 何 地 方 , 不 輕 視 任 何 人 ,《 慈 經 注 》如 是 世 尊 開 頭 說 :「… 快 樂 與 ( 安 穩 )」 等 , 在 這 三 個 半 偈誦 中 , 顯 示 那 些 比 丘 從 各 種 不 同 的 角 度 對 諸 眾 生 修 習 慈 , 經 由1四 種 生 ..《 中 部 》M.12./I,73...「 舍 利 弗 ! 有 此 四 生 (catasso yoniyo)。 什麼 是 四 ( 生 )? 卵 生 、 胎 生 、 濕 生 、 化 生 。 舍 利 弗 ! 什 麼 是 卵 生 ? 有 情 破其 卵 殼 而 生 , 這 叫 做 卵 生 。 什 麼 是 胎 生 ? 舍 利 弗 ! 有 情 破 其 胎 膜 而 生 ,這 叫 做 胎 生 。 什 麼 是 濕 生 ? 舍 利 弗 ! 有 情 於 腐 魚 、 腐 屍 、 腐 粥 、 或 於 污水 坑 、 於 污 水 而 生 , 這 叫 做 濕 生 。 什 麼 是 化 生 ? 舍 利 弗 ! 諸 天 、 地 獄 眾生 、 人 ( 某 些 人 )、 或 者 現 於 墮 處 (vinipatika 惡 趣 )。 這 叫 做 化 生 。」2 nikubbetha, natimabbetha, 都 是 第 二 人 稱 複 數 , 作 第 三 人 稱 單 數 用 , 屬 於 敬 語 。

___________________________________________________________ 慈 經 注許 願 他 們 使 利 益 和 快 樂 來 臨 。 現 在 說 , 經 由 許 願 使 損 利 和 痛 苦不 來 。( 世 尊 ) 顯 示 說 ..「 願 他 不 互 相 欺 瞞 」。 這 “param ni” 是古 人 的 讀 法 , 現 在 讀 作 「 他 人 , 的 確 」(param hi), 這 ( 文 句 ) 是不 莊 嚴 的 。此 處 「 他 」(paro 陽 性 . 主 格 . 單 數 )..「 他 人 」(parajano)。「 他人 」(param 陽 性 . 受 格 . 單 數 )..「 他 人 」(parajanam)。「 願 他 不欺 瞞 」(na nikubbetha), 不 欺 騙 (na vabceyya)。「 願 他 們 將 不 輕視 」(natimabbetha), 願 他 不 違 越 ( 犯 紀 ) 之 後 (na atikkamitva),而 出 現 欺 騙 (mabbeyya)。「 任 何 地 方 」(katthaci) 是 任 何 空 間 ,在 村 莊 , 或 在 村 莊 的 田 園 , 或 在 親 戚 之 間 , 或 在 社 團 之 間 等 。「 他 」(nam;him)..「 這 」(etam;that one)。「 任 何 人 」(kabci)..任 何 剎 帝 利 或 婆 羅 門 , 或 在 家 人 或 出 家 人 , 或 快 樂 者 或 痛 苦 者 等 。◆ ◆ ◆6-2.vyarosana patighasabba nabbamabbassa dukkhamiccheyya.忿 怒 反 擊 想 不 要 互 相 苦 盼 望 ( 對 方 )願 他 不 要 互 相 盼 望 對 方 受 苦 , 而 忿 怒 或 反 擊 !《 慈 經 注 》49慈 經 注 ____________________________________________________________50「 忿 怒 ( 或 ) 反 擊 」(byarosana patighasabba 1 ) 是 「 身 、 語 」變 成 忿 怒 和 心 裡 變 成 反 擊 想 。 把 「 由 於 忿 怒 或 反 擊 」 說 為 「 忿怒 或 反 擊 」 確 實 是 適 當 的 。 就 像 把 「 由 於 脫 離 飯 後 的 睡 意 」 說成 「 脫 離 飯 後 的 睡 意 」 是 適 當 的 ; 同 樣 地 , 把 「 由 於 次 第 學 、次 第 作 、 次 第 實 踐 」, 說 為 「 次 第 學 、 次 第 作 、 次 第 實 踐 」 確實 是 適 當 的 。 為 什 麼 說 「 不 要 互 相 盼 望 對 方 受 苦 」(nabbamabbassa dukkhamiccheyya) 呢 ?( 因 為 )「 願 他 們 快 樂 與安 穩 」 等 作 意 慈 的 修 習 是 尚 未 全 面 的 ( 開 展 ), 願 任 何 「 的 確 呀 !願 任 何 別 的 眾 生 ( 主 格 和 受 格 ) 不 欺 騙 、 欺 詐 、 輕 視 ,「 願 不 輕視 」, 在 「 生 命 (jati)」 等 , 在 「 不 欺 騙 」 上 (navahi manavatthuhi),任 何 國 土 , 任 何 別 的 眾 生 , 願 他 們 不 輕 視 ,「 不 要 想 以 忿 怒 或反 擊 令 互 相 受 苦 」, 如 是 作 意 修 習 。◆ ◆ ◆第 七 偈 釋 義 (Sattamagathavannana)7-1. Mata yatha niyam putta-m-ayusa ekaputta-m-anurakkhe,母 親 好 像 自 己 的 子 生 命 獨 子 ( 她 願 ) 隨 時 保 護1 patighasabba..patigha (pati 反 + gha (ghan 的 接 尾 詞 =han; 參 見 [hanati 擊殺 、 損 壞 ]),【 陽 】【 中 】 反 擊 , 瞋 恚 。 英 譯 ..resistive, 抵 抗 , 反 抗 。

___________________________________________________________ 慈 經 注好 像 母 親 用 生 命 隨 時 保 護 她 的 獨 子 一 樣 ,7-2. evampi sabba-bhutesu manasam bhavaye a-parimanam.同 樣 地 於 一 切 眾 生 心 意 他 願 修 習 無 量同 樣 地 , 他 也 對 一 切 已 生 的 眾 生 修 持 無 量 ( 的 慈 ) 心 。《 慈 經 注 》顯 示 同 樣 的 譬 喻 , 現 在 說 「 好 像 母 親 她 的 獨 子 …」。 它 的意 義 是 .. 好 像 母 親 她 的 兒 子 , 從 自 己 的 胸 脯 ( 餵 奶 ) 長 大 的 兒子 , 她 用 生 命 隨 時 保 護 獨 子 , 隨 時 保 護 ( 獨 子 ) 寧 可 放 棄 自 己 的生 命 , 去 排 解 艱 苦 的 事 。 如 是 , 應 該 要 修 習 對 一 切 已 生 的 ( 眾生 ) 以 慈 相 待 , 一 而 再 地 以 無 量 的 有 情 為 對 象 , 保 持 遍 滿 無 量( 的 慈 心 ), 一 個 眾 生 ( 也 ) 不 遺 漏 。◆ ◆ ◆五 、 破 除 界 限 ( 超 越 時 空 的 限 制 )第 八 偈 釋 義 (Atthamagathavannana)8-1.Mettabca sabba-lokasmim manasam bhavaye a-parimanam,慈 在 一 切 世 界 心 意 他 願 修 持 無 量他 應 該 對 一 切 世 界 修 持 無 量 的 慈 心 :慈 經 注 ____________________________________________________________(mettabca sabbalokasmim)。 在 此 ( 一 切 世 界 ) 是 指 朋 友 , 具 有 增胖 和 減 瘦 ( 的 作 用 ), 朋 友 作 為 滋 潤 作 用 增 加 利 益 ( 增 胖 ), 保 護使 損 利 ( 減 瘦 ) 不 來 之 意 。 朋 友 的 狀 態 (mittassa bhavo), 即 「 慈 」(mettam)。「 在 一 切 世 界 」(sabbalokasmim)..( 包 括 ) 有 情 世 間沒 有 遺 漏 。 心 在 (manasi bhavanti;being that is in the mind),即 「 心 ( 意 )」(manasam;thought), 這 是 與 心 相 關 之 說 。「( 他願 ) 修 持 」(bhavaye).. 增 長 (vaddhaye)。 沒 有 量 的 是 指 「 無 量 的 」(aparimanam), 如 是 相 對 於 少 量 的 有 情 為 對 象 之 說 。◆ ◆ ◆8-2.uddham adho ca tiriyabca, asambadham avera-m-asapattam.上 方 下 方 和 橫 方 無 障 礙 無 仇 恨 無 敵 意無 論 上 方 、 下 方 與 橫 方 , 沒 有 障 礙 、 仇 恨 和 敵 意 。《 慈 經 注 》「 上 方 」.. 上 面 , 這 裡 是 取 無 色 有 (arupabhavam 無 色 界 )。「 下 方 」.. 下 面 , 這 裡 是 取 欲 有 (kamabhavam 欲 界 )。「 橫 ( 方 )」 1 ..中 央 , 取 色 有 (rupabhavam 色 界 )。「 沒 有 障 礙 」(a-sambadham)..空 無 障 礙 , 這 是 打 破 界 限 之 說 。 在 它 轉 起 ( 生 起 ) 界 限 (sima)( 即心 量 有 限 ), 即 稱 為 敵 對 之 意 。「 沒 有 仇 恨 」(a-vera).. 空 無 仇《 慈 經 注 》如 是 顯 示 修 持 一 切 的 慈 心 。 現 在 說 「 對 一 切 世 界 ( 修 ) 慈 」51152橫 (tiriyam)..Vism.308. 作 ..「 在 ( 四 方 ) 四 維 (anudisasu)」。

___________________________________________________________ 慈 經 注恨 , 連 偶 爾 外 表 也 不 會 顯 示 仇 恨 心 之 意 。「 沒 有 敵 意 」(a-sapattam).. 離 開 敵 對 (vigatapaccatthikam)。 慈 住 (mettavihari心 中 有 慈 ), 即 人 (puggalo) 對 人 類 (manussanam) 憐 愛 , 對 非 人類 (amanussanam) 憐 愛 , 對 誰 都 無 敵 對 。 以 這 樣 的 心 沒 有 敵 對狀 態 , 沒 有 敵 意 之 稱 。 這 在 法 門 所 說 的 ,「 敵 對 者 」 即 是 仇 敵 。這 是 隨 句 解 釋 的 釋 義 。慈 經 注 ____________________________________________________________本 經 對 各 類 眾 生 修 慈 及 祝 禱 詞 如 下 ..範 圍 眾 生 相 祝 福無 限 定一 切 有 情(Sabbasatta)一 切 有 呼 吸 者(Ye keci panabhutatthi)願 他 們 快 樂 (sukhino hontu)願 他 們 安 穩 (khemino hontu)願 他 們 自 得 其 樂 (bhavantu sukhitatta)以 上 的 解 釋 已 瞭 解 。 即 「 如 是 一 切 已 生 的 眾 生 修 習 無 量 的( 慈 ) 心 」 之 說 , 這 是 無 量 的 ( 慈 ) 心 在 一 切 世 間 保 持 增 長 , 增 加 、生 長 、 廣 大 , 除 惡 。 什 麼 是 「 上 方 、 下 方 與 橫 方 」?「 上 方 」,上 方 乃 至 有 頂 天 1 (bhavagga); 下 方 乃 至 無 間 地 獄 (avicito); 橫方 乃 至 沒 有 剩 餘 的 方 位 (avasesadisa)。 遍 滿 上 方 或 無 色 ( 界 ), 下方 或 欲 界 , 橫 方 或 色 界 , 沒 有 遺 漏 。 如 是 保 持 它 , 同 樣 地 , 沒有 障 礙 、 沒 有 仇 恨 和 沒 有 敵 意 。 以 這 種 方 式 , 保 持 不 生 起 障 礙 、仇 恨 和 敵 意 。 達 成 具 足 這 樣 的 修 習 , 在 這 在 那 , 一 切 處 , 虛 空界 沒 有 障 礙 。 自 己 對 他 們 忍 耐 , 沒 有 仇 恨 ; 對 自 己 和 他 人 忍 耐 ,沒 有 敵 意 。 這 是 沒 有 障 礙 、 沒 有 仇 恨 和 沒 有 敵 意 , 無 量 的 慈 心 。上 方 、 下 方 與 橫 方 三 種 界 限 , 在 一 切 世 間 保 持 增 長 。《 補 注 》限 定破 除界 限會 驚 慌 的 、 穩 固 的(Tasa va thavara va)長 的 、 大 的 、 中 等 的(Digha va yeva mahantamajjhima)短 的 、 細 的 、 粗 的(Rassaka anuka-thula)可 見 的 、 不 可 見 的(Dittha va yeva adittha)住 在 遠 的 、 近 的(Ye va dure vasanti avidure)已 生 的 、 將 生 的(Bhuta va sambhavesi va)人 (Paro=uggalo 補 伽 羅 )上 方 、 下 方 、 橫 方(Uddham adho ca tiriyabca)( 包 括 三 界 一 切 眾 生 )願 他 們 自 得 其 樂 (bhavantu sukhitatta )願 他 不 互 相 欺 瞞 , 不 輕 視 任 何 人(na nikubbetha natimabbetha)不 要 互 相 盼 望 對 方 受 苦(nabbamabbassa dukkhamiccheyya)願 他 們 沒 有 障 礙 、 仇 恨 和 敵 意(asambadham averamasapattam hontu.)◆ ◆ ◆1有 頂 天 ..bhavagga。 即 色 究 竟 天 (akanittha (a 無 + kanittha 最 年 輕 的 、 最5354下 的 )), 色 界 最 高 的 天 。

___________________________________________________________ 慈 經 注慈 經 注 ____________________________________________________________六 、 正 念 而 住 ( 四 威 儀 )第 九 偈 釋 義 (Navamagathavannana)9-1.Titthabcaram nisinno va, sayano va yavat’assa vigata-middho,站 立 | 行 走 坐 著 或 躺 著 或 當 是 離 、 消 失 睡無 論 站 著 、 走 著 、 坐 著 或 躺 著 , 只 要 他 沒 睡 著 ,《 慈 經 注 》或 躺 著 」, 乃 至 於 姿 勢 , 都 要 守 住 「 慈 禪 的 ( 正 ) 念 」(mettajhanasatim)。 換 句 話 說 ,「 站 著 、 走 著 、( 坐 著 ,) 或 躺 著 」,他 的 站 立 等 不 會 障 礙 ( 慈 念 )。 此 外 , 乃 至 這 都 要 守 住 「 慈 禪 的( 正 ) 念 」, 因 爲 沒 睡 著 , 有 了 守 住 , 就 不 遲 滯 。 由 此 所 說 的 「『 站著 、 走 著 、 坐 著 , 或 躺 著 , 只 要 他 沒 睡 著 。』 應 當 守 住 ( 慈 ) 念 。」如 此 世 尊 顯 示 增 長 修 慈 。 現 在 說 保 持 修 習 「 固 定 的 姿 勢 」,顯 示 所 說 的 「 站 著 、 走 著 … 應 當 守 住 ( 慈 ) 念 」。它 的 意 思 是 說 , 如 是 保 持 這 慈 心 , 他 「 結 跏 趺 坐 1 , 端 身正 直 」, 像 固 定 的 姿 勢 , 無 論 怎 樣 不 可 能 一 直 舒 服 , 要 經 常 移開 痛 苦 , 站 著 、 走 著 、 坐 著 , 或 躺 著 , 乃 至 離 睡 , 繼 續 守 住 「 慈禪 的 ( 正 ) 念 」。換 句 話 說 , 如 是 顯 示 增 長 修 慈 , 現 在 顯 示 掌 握 所 說 的 「 站著 、 走 著 」。 若 是 已 經 掌 握 得 好 的 人 ,「 站 著 、 走 著 、 坐 著 ,他 的 意 圖 是 ..「 應 該 對 一 切 世 界 修 持 慈 心 」, 如 此 應 該 保持 它 , 如 此 站 立 等 , 乃 至 以 站 立 等 姿 勢 或 不 經 意 進 行 的 姿 勢 ,乃 至 這 都 要 守 住 「 慈 禪 的 ( 正 ) 念 」, 因 爲 離 睡 , 有 了 守 住 這 ( 慈 ) 念 。〔 補 注 〕在 此 , 離 「 睡 」(middho 麻 木 、 遲 鈍 、 呆 滯 ), 應 包 括 離 「 昏沈 及 麻 木 」(thinamiddham), 離 「 昏 沈 及 麻 木 」 才 能 用 功 。《 大念 處 經 》(M.10./I,60.) 說 ..「 在 內 心 有 昏 沈 及 麻 木(thinamiddham) 1 , 詳 知 『 我 的 內 心 有 昏 沈 及 麻 木 』; 或 在 內 心1結 跏 趺 坐 ..nisidati pallavkam abhujitva。pallavka(pari 遍 +avka 膝 ),abhujati( 結 、 彎 、 組 ), 即 盤 腿 坐 、 彎 跏 趺 。「 跏 」 為 「 加 」 之 別 寫 ;「 趺 」是 腳 背 。 諸 坐 法 中 , 結 跏 趺 坐 最 安 穩 而 不 易 疲 倦 。 疊 一 足 在 另 一 足 之 上為 「 半 跏 趺 坐 」; 疊 兩 足 為 「 全 跏 趺 坐 」。55156昏 沈 及 麻 木 :thina-middha, 心 力 不 振 、 興 趣 薄 弱 、 瞌 睡 。 斷 昏 沈 及 麻 木的 方 法 :1. 避 免 過 量 飲 食 (atibhojane nimittaggaho) , 2. 變 換 姿 勢(iriyapathasamparivattanata),3. 作 光 明 想 (alokasabbamanasikaro),4. 處 在無 遮 蔽 之 處 (abbhokasavaso),5. 親 近 善 友 (kalyanamittata),6. 適 當 的 談 話(sappayakatha)。 另 外 , 一 、 可 暫 時 放 下 目 前 所 修 的 業 處 , 改 專 注 於 其 他業 處 。 二 、 可 思 惟 從 前 曾 經 熟 記 的 佛 法 。 三 、 可 完 整 地 背 誦 曾 經 熟 記 的

___________________________________________________________ 慈 經 注無 昏 沈 及 麻 木 , 詳 知 『 在 我 的 內 心 沒 有 昏 沈 及 麻 木 。』 像 對 未被 生 的 昏 沈 及 麻 木 , 成 為 被 生 , 詳 知 它 ; 及 像 對 被 生 的 昏 沈 及麻 木 , 徹 底 捨 斷 , 詳 知 它 ; 及 像 對 被 徹 底 捨 斷 的 昏 沈 及 麻 木 ,在 未 來 成 為 無 被 生 , 詳 知 它 。」(《 念 處 經 》(D.22./II,300.) 同 )慈 經 注 ____________________________________________________________自 己 和 於 他 人 都 是 有 益 的 , 是 聖 法 律 住 、 梵 住 , 即 所 謂 的 「 殊勝 住 」(setthavihara)。 由 於 常 常 連 續 不 斷 的 、 持 續 的 站 著 、 走著 、 坐 著 或 臥 著 乃 至 離 睡 眠 , 應 當 守 住 ( 慈 ) 念 (, 這 就 是 「 梵 住 」)。〔 補 注 〕◆ ◆ ◆9-2.etam satim adhittheyya, brahma-m-etam vihara-m-idha-m-ahu.這 正 念 他 應 專 注 梵 、 高 貴 此 住 這 他 們 已 經 說應 當 守 住 ( 慈 ) 念 , 這 就 是 所 謂 的 「 梵 住 」。《 慈 經 注 》四 種 住 1 .. 天 住 (dibbavihara) .. 安 住 於 四 種 色 界 禪 那(cattari rupavacarajjhanani)。 梵 住 (brahmavihara).. 安 住 於 慈 悲喜 捨 , 四 無 量 心 。 聖 住 (ariyavihara).. 聖 者 的 四 種 果 定 (catassophalasamapattiyo) 或 四 種 沙 門 果 (cattari samabbaphalani)。 姿 勢住 (iriyapathavihara).. 安 住 於 行 、 住 、 坐 、 臥 。如 是 顯 示 掌 握 修 習 慈 ,「 應 當 守 住 ( 慈 ) 念 」, 在 慈 住 上 進修 之 後 , 現 在 稱 讚 慈 住 說 ..「 這 就 是 所 謂 的 ‘ 梵 住 ’」。這 裡 的 意 思 是 .. 開 始 「 快 樂 與 安 穩 」 乃 至 「 應 當 守 住 ( 慈 )念 」, 已 作 了 解 釋 「 慈 住 」(mettaviharo)。 在 這 四 種 住 .. 天 住 、梵 住 、 聖 住 、 威 儀 住 ( 姿 勢 住 ),( 其 中 ) 無 污 的 ( 完 美 的 ) 有 情 , 於◆ ◆ ◆〔 流 通 分 〕 2( 肆 )、 從 慈 心 定 轉 向 修 觀第 十 偈 釋 義 (Dasamagathavannana)10-1. Ditthib ca anupagamma, silava dassanena sampanno;邪 見 和 墮 入 有 戒 以 ( 智 ) 見 具 足 、 成 就佛 法 。 四 、 可 用 力 拉 . 扯 耳 朵 , 並 按 摩 四 肢 , 拉 筋 、 做 瑜 伽 。 五 、 可 站 立 、或 以 冷 水 澡 洗 面 目 及 灑 身 體 、 朝 不 同 方 向 遠 眺 、 或 仰 望 星 空 。 六 、 可 作「 光 明 想 」( 取 諸 明 相 , 謂 火 光 、 日 、 月 、 星 宿 光 等 , 思 惟 光 明 ), 或 作意 極 可 欣 ( 興 奮 ) 事 佛 功 德 等 。 七 、 若 仍 無 效 , 可 來 回 經 行 ( 直 線 往 返 行走 )。 八 、 若 仍 無 效 , 可 小 睡 片 刻 , 然 後 再 起 來 繼 續 修 行 。571 《 瑜 伽 師 地 論 》 卷 第 九 十 八 ..「 謂 四 靜 慮 、 四 無 色 等 , 名 為 天 住 。 四 無 量定 名 為 梵 住 。 四 聖 諦 智 、 四 種 念 住 、 乃 至 ( 八 ) 道 支 、 四 種 行 跡 ( 苦 遲 通 行 、苦 速 通 行 、 樂 遲 通 行 、 樂 速 通 行 )、 勝 奢 摩 他 、 毘 缽 舍 那 、 四 法 跡 ( 無 貪 、無 瞋 、 正 念 、 正 定 ) 等 , 當 知 一 切 皆 名 聖 住 。」(T30.867.3)258流 通 分 .. 即 經 文 的 結 尾 部 份 。

___________________________________________________________ 慈 經 注不 墮 入 邪 見 1 2, 持 戒 並 且 具 有 智 見 3,《 慈 經 注 》世 尊 如 是 為 這 些 比 丘 從 種 種 不 同 的 角 度 顯 示 修 習 慈 , 現 在說 , 以 眾 生 為 對 象 修 慈 是 靠 近 「 我 見 」(attaditthi)。 在 現 前 抓拿 、 抑 制 邪 見 , 這 些 比 丘 以 慈 禪 做 基 礎 之 後 , 抵 達 聖 地 , 見 道之 後 , 由 「 智 見 」, 而 「 不 墮 入 邪 見 」, 這 是 本 偈 誦 的 終 結 。◆ ◆ ◆10-2.kamesu vineyya gedham, na hi jatu-g-gabbha-seyyam puna r-etiti.( 在 ) 諸 欲 調 伏 貪 愛 不 確 定 的 確 地 母 胎 睡 臥 再 他 去降 伏 對 欲 樂 的 貪 愛 , 他 必 定 不 再 睡 臥 在 母 胎 中 4 。《 慈 經 注 》它 的 義 理 , 乃 至 「 這 就 是 所 謂 的 ‘ 梵 住 ’」, 為 盛 讚 慈 禪住 (mettajhanaviharo)。 由 慈 禪 出 來 , 尋 伺 ( 分 別 ) 於 法 , 隨 念 差1234邪 見 :ditthi, 即 有 身 見 (sakkayaditthi), 我 見 , 認 為 有 一 個 永 恆 不 變 的 實體 , 它 是 造 成 痛 苦 及 輪 迴 的 根 本 。持 戒 : 在 家 眾 受 持 五 戒 、 八 戒 ; 比 丘 受 持 227 戒 。 戒 有 「 清 涼 」 義 , 息滅 身 口 意 熱 惱 。智 見 .. 具 有 知 見 (dassanena sampanno): 觀 察 身 心 現 象 的 無 常 ( 沒 有 永恆 )、 苦 ( 壓 迫 )、 無 我 ( 沒 有 永 遠 不 變 的 實 體 ), 行 者 需 具 備 近 行 定 的 定 力 。他 必 定 不 再 睡 臥 在 母 胎 中 .. 可 能 是 阿 那 含 或 阿 羅 漢 , 本 注 則 解 作 阿 那 含 。59慈 經 注 ____________________________________________________________1別 觀 等 , 在 色 法 已 掌 握 之 後 , 以 名 色 差 別 , 知 道 「 此 唯 諸 行聚 , 有 情 不 可 得 。」 (《 相 應 部 》S.5.10./I,135.;《 大 義 釋 》Mahani.186) 如 此 不 墮 入 邪 見 , 漸 次 地 具 足 出 世 間 戒 , 具 戒 ,若 有 了 聯 結 的 出 世 間 戒 , 具 有 所 謂 的 須 陀 洹 道 正 見 2 -- 具 有 智3見 , 而 另 外 的 任 何 事 欲 的 貪 (gedho)、 染 欲 (kilesakamo) 未 斷 ,4在 斯 陀 含 道 減 少 ( 貪 、 染 欲 ), 阿 那 含 道 斷 欲 無 剩 餘 。 調 伏 欲 貪 ,調 伏 、 鎮 靜 之 後 ,「 他 必 定 不 再 睡 臥 在 母 胎 中 」。 他 ( 阿 那 含 )只 會 再 生 於 淨 居 天 5 , 達 到 阿 羅 漢 狀 態 之 後 入 滅 。如 是 世 尊 向 那 些 比 丘 作 個 總 結 說 ..「 諸 比 丘 ! 你 們 回 去 原來 的 叢 林 住 。」 在 每 個 月 的 第 八 天 , 打 鑼 ( 集 眾 ) 之 後 , 恭 敬 和隨 喜 誦 這 一 部 經 , 說 法 , 和 用 心 地 迴 向 , 討 論 法 , 練 習 、 修 習 、多 修 習 這 ( 慈 禪 ) 業 處 , 你 們 不 會 再 看 見 非 人 恐 怖 的 模 樣 。 非 人一 定 會 要 到 利 益 , 要 到 福 利 。」 他 們 說 ..「 善 哉 !」 他 們 同 意世 尊 之 後 , 起 座 , 頂 禮 了 世 尊 , 作 右 繞 而 去 。 諸 樹 神 說 ..「 諸大 德 ! 為 我 們 好 , 求 我 們 的 福 利 。」 諸 樹 神 生 起 喜 與 樂 。 諸 比丘 掃 除 住 所 , 準 備 熱 水 , 作 背 部 的 調 理 , 腳 的 調 理 , 他 們 排 定了 唸 誦 護 衛 ( 經 )。 諸 比 丘 修 習 慈 , 作 基 礎 之 後 , 開 始 修 毘 婆 舍1234560差 別 觀 .. 指 「 四 界 分 別 觀 」(catudhatuvavatthana 四 界 差 別 觀 ), 反 覆 觀 察四 大 種 的 十 二 種 特 相 : 硬 、 粗 、 重 、 軟 、 滑 、 輕 ; 流 動 、 粘 ; 熱 、 冷 ;支 持 、 推 動 , 若 完 全 熟 練 之 後 , 可 以 觀 察 到 色 聚 (rupakalapa), 當 能 夠 看到 色 聚 時 , 辨 明 每 粒 色 聚 裏 所 有 的 色 法 , 譬 如 「 地 、 水 、 火 、 風 、 色 、香 、 味 、 食 素 」。 身 體 中 有 二 十 八 種 色 法 , 它 以 8 個 乃 至 13 個 的 的 型態 結 合 。 修 這 種 禪 法 稱 為 「 色 業 處 」(rupakammatthana)。具 有 所 謂 的 須 陀 洹 道 正 見 ..sotapatti-magga-samma-ditthi-sabbitena。事 欲 ..vatthukama, 是 指 田 園 、 財 產 、 事 業 、 衣 服 、 飲 食 等 欲 望 。調 伏 ..Vineti, I.(vi 離 +√ni 引 導 ) 直 譯 .. 引 導 離 開 。淨 居 天 ..Suddhavasa。 阿 那 含 生 第 四 禪 天 的 五 淨 居 天 之 一 , 沒 有 修 到 第四 禪 的 阿 那 含 只 生 於 初 禪 天 至 第 三 禪 天 。

___________________________________________________________ 慈 經 注那 , 在 此 三 個 月 內 , 所 有 的 比 丘 都 達 到 阿 羅 漢 狀 態 ── 最 上 的果 。( 雨 安 居 後 ) 他 們 作 大 自 恣 1 , 清 淨 自 恣 , 行 自 恣 。如 是 ( 以 上 ) 如 來 所 說 「 善 巧 於 利 益 」,法 的 主 人 ( 如 來 ) 論 ‘ 應 該 作 ’ 之 義 ,實 踐 之 後 , 應 當 經 驗 到 卓 越 的 心 的 寂 靜 ,徹 底 地 瞭 解 及 得 到 全 分 的 智 慧 ,由 此 , 的 確 得 到 可 愛 的 不 死 2 、 稀 有 、 聖 ,欲 住 於 得 到 寂 靜 ,有 智 者 當 作 離 垢 、( 持 ) 戒 , 及 較 高 的 分 別 智 慧 ,常 常 做 應 當 作 的 利 益 。 ♥慈 經 注 ____________________________________________________________Mettasuttam ( 慈 經 ) ( 巴 漢 對 照 )1.Karaniyamatthakusalena, yantamsantam padam abhisamecca 1 ;卡 拉 尼 亞 馬 達 古 刹 累 那 央 打 沙 擔 爸 但 亞 比 沙 美 加應 作 | 利 益 善 巧 什 麼 這 寂 靜 狀 態 完 全 了 解 、 得 到karoti + m + attha + kusala ya + ta + sant pada abhisamagacchatifpp.(n.sg.nom.) m. adj.(n.sg.instr.) n.sg.nom. n.sg.acc. n.sg.acc. ger.若 要 得 到 寂 靜 , 應 該 善 巧 於 作 利 益 ..sakko uju ca suju ca, suvaco c’assa mudu anatimani.沙 國 烏 朱 加 蘇 烏 朱 加 蘇 瓦 作 加 沙 目 都 阿 那 地 馬 尼能 幹 正 直 和 坦 誠 和 好 調 教 應 該 有 柔 軟 不 過 慢 (= 謙 虛 )sakka uju ca su+uju(=su-h-uju) su+vaca ca+ atthi mudu an +ati +maninadj.(m.sg.nom.) m.pl.nom. adj.(m.pl.nom) n.sg.nom. 3p.sg.imp. adj.(m.sg.nom) adj.(m.sg.nom.)1能 幹 、 2 正 直 、 3 坦 誠 、 4 好 教 (ㄐㄧㄠ)、 5 柔 軟 、 6 不 驕 傲 ;_______________________1自 恣 ..pavarana。《 南 海 寄 歸 內 法 傳 》 譯 作 :「 隨 意 」( 隨 他 意 任 意 舉 發說 罪 除 愆 )( 大 正 54.217.2)。 雨 安 居 結 束 後 , 比 丘 有 自 恣 ( 邀 請 ) 儀 式 , 在 儀式 中 , 每 位 參 與 的 比 丘 , 由 最 大 的 上 座 比 丘 開 始 , 一 位 一 位 輪 流 表 白 三次 ..「 諸 友 ( 諸 大 德 )! 我 對 僧 團 自 恣 , 如 果 有 由 見 、 聞 或 懷 疑 ( 我 犯 戒 ),請 諸 大 德 憐 憫 攝 取 的 原 故 告 訴 我 ,( 如 果 ) 見 罪 , 我 將 懺 悔 。」 邀 請 其 他 比 丘舉 發 自 己 有 犯 戒 的 行 為 。 但 是 在 諸 阿 羅 漢 當 中 , 沒 有 人 還 會 違 犯 戒 規 。2不 死 ..amata。《 相 應 部 注 》Spk(S.43.12~33./III,112.)..「 以 沒 有 死 亡 ( 之義 ), 為 不 死 。」(Maranabhavena amatam.)。 在 此 , 作 為 「 涅 槃 」 的 同 義詞 的 ‘amata’( 不 死 ) 不 可 解 作 「 甘 露 」。2. Santussako ca subharo ca, appakicco ca sallahukavutti;山 都 沙 國 加 蘇 巴 羅 加 阿 爸 給 作 加 沙 拉 胡 卡 無 地知 足 和 易 扶 養 和 少 作 務 和 簡 樸 的 生 活 、 習 慣santussaka ca su-bhara ca appa+kicca ca sallahuka + vuttiadj.(m.sg.nom.) conj. adj.(m.sg.nom.) adj. m.sg.nom. adj. f.sg.nom.7知 足 、 8 易 扶 養 、 9 少 俗 務 、 10 生 活 簡 樸 、santindriyo ca nipako ca, appagabbho kulesvananugiddho.山 丁 得 力 搖 加 你 爸 口 加 阿 爸 卡 婆 古 累 是 瓦 那 怒 給 多1 PTS: Karaniyam attha kusalena yan taj santaj padaj abhisamecca6162

___________________________________________________________ 慈 經 注寂 靜 諸 根 和 聰 明 和 不 粗 魯 在 諸 俗 家 不 耽 溺 、 不 眷 戀santa-indriya ca nipaka ca a+p+pagabbha kula+ na+anugiddhaadj.(m.sg.nom.) adj.(m.sg.nom.) adj.(m.sg.nom.) n.pl.loc. adj.(m.sg.nom.)慈 經 注 ____________________________________________________________無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 , 會 驚 慌 的 或 穩 固 的 , 沒 有 遺 漏 ;11寂 靜 諸 根 、 12 聰 明 、 13 不 粗 魯 、 14 不 耽 溺 俗 家 ;3. Na ca khuddamacare 1 kibci, yena vibbu pare upavadeyyum;那 加 古 達 馬 加 累 近 幾 也 那 爲 紐 爸 累 烏 爸 瓦 地 有不 和 微 小 的 行 為 任 何 以 那 諸 智 者 其 他 的 呵 責 、 非 難na khudda + acarati kibci ya vibbu para upavadatiadv. adj. 3p.sg.opt. acc.m.sg.instr. m.pl.nom. 3p.pl.opt.15不 應 犯 智 者 會 指 責 的 任 何 小 過 失 。sukhinova 2khemino hontu, sabbasatta bhavantu sukhitatta.蘇 起 柔 瓦 給 米 柔 紅 都 沙 巴 沙 打 巴 彎 都 蘇 起 大 達快 樂 或 安 穩 願 他 們 一 切 有 情 願 他 們 快 樂 自 己sukhin va khemin √hu sabba+ satta bhavati