CONJUNTO DE DISCIPLINAS DO MESTRADO E ... - Unioeste

CONJUNTO DE DISCIPLINAS DO MESTRADO E ... - Unioeste

CONJUNTO DE DISCIPLINAS DO MESTRADO E ... - Unioeste

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

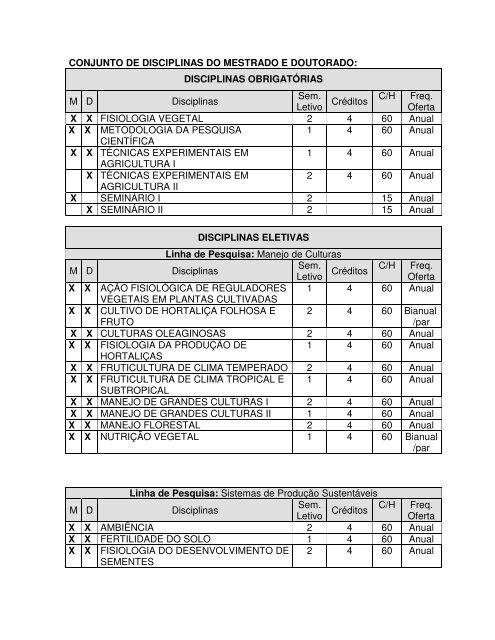

<strong>CONJUNTO</strong> <strong>DE</strong> <strong>DISCIPLINAS</strong> <strong>DO</strong> MESTRA<strong>DO</strong> E <strong>DO</strong>UTORA<strong>DO</strong>:<br />

<strong>DISCIPLINAS</strong> OBRIGATÓRIAS<br />

M D Disciplinas<br />

Sem.<br />

Créditos<br />

Letivo<br />

C/H Freq.<br />

Oferta<br />

X X FISIOLOGIA VEGETAL 2 4 60 Anual<br />

X X METO<strong>DO</strong>LOGIA DA PESQUISA<br />

CIENTÍFICA<br />

1 4 60 Anual<br />

X X TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM<br />

AGRICULTURA I<br />

1 4 60 Anual<br />

X TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM<br />

AGRICULTURA II<br />

2 4 60 Anual<br />

X SEMINÁRIO I 2 15 Anual<br />

X SEMINÁRIO II 2 15 Anual<br />

<strong>DISCIPLINAS</strong> ELETIVAS<br />

Linha de Pesquisa: Manejo de Culturas<br />

M D Disciplinas<br />

Sem.<br />

Créditos<br />

Letivo<br />

C/H Freq.<br />

Oferta<br />

X X AÇÃO FISIOLÓGICA <strong>DE</strong> REGULA<strong>DO</strong>RES<br />

VEGETAIS EM PLANTAS CULTIVADAS<br />

1 4 60 Anual<br />

X X CULTIVO <strong>DE</strong> HORTALIÇA FOLHOSA E 2 4 60 Bianual<br />

FRUTO<br />

/par<br />

X X CULTURAS OLEAGINOSAS 2 4 60 Anual<br />

X X FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO <strong>DE</strong><br />

HORTALIÇAS<br />

1 4 60 Anual<br />

X X FRUTICULTURA <strong>DE</strong> CLIMA TEMPERA<strong>DO</strong> 2 4 60 Anual<br />

X X FRUTICULTURA <strong>DE</strong> CLIMA TROPICAL E<br />

SUBTROPICAL<br />

1 4 60 Anual<br />

X X MANEJO <strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong>S CULTURAS I 2 4 60 Anual<br />

X X MANEJO <strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong>S CULTURAS II 1 4 60 Anual<br />

X X MANEJO FLORESTAL 2 4 60 Anual<br />

X X NUTRIÇÃO VEGETAL 1 4 60 Bianual<br />

/par<br />

Linha de Pesquisa: Sistemas de Produção Sustentáveis<br />

M D Disciplinas<br />

Sem.<br />

Créditos<br />

Letivo<br />

C/H Freq.<br />

Oferta<br />

X X AMBIÊNCIA 2 4 60 Anual<br />

X X FERTILIDA<strong>DE</strong> <strong>DO</strong> SOLO 1 4 60 Anual<br />

X X FISIOLOGIA <strong>DO</strong> <strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO <strong>DE</strong><br />

SEMENTES<br />

2 4 60 Anual

X X FISIOLOGIA PÓS-COLHEITA <strong>DE</strong><br />

SEMENTES<br />

2 4 60 Anual<br />

X X IMPLANTAÇÃO <strong>DE</strong> POVOAMENTOS<br />

FLORESTAIS<br />

1 4 60 Anual<br />

X X MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA<strong>DE</strong> 1 4 60 Anual<br />

X SILVICULTURA AMBIENTAL 1 4 60 Bianual<br />

/ Par<br />

X SUSTENTABILIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong><br />

AGROECOSSISTEMAS<br />

2 4 60 Anual<br />

X X TECNOLOGIA E FISIOLOGIA PÓS-<br />

COLHEITA<br />

2 4 60 Anual<br />

Linha de Pesquisa: Fitossanidade e Controle Alternativo<br />

Disciplinas<br />

Sem.<br />

Créditos<br />

Letivo<br />

C/H Freq.<br />

X X CONTROLE BIOLÓGICO <strong>DE</strong> PRAGAS 2 4 60 Anual<br />

X X ENTOMOLOGIA 1 4 60 Anual<br />

X X FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA <strong>DO</strong><br />

2 4 60 Bianual<br />

PARASITISMO<br />

/ impar<br />

X X FITOPATOLOGIA GERAL 1 4 60 Anual<br />

X X MANEJO INTEGRA<strong>DO</strong> <strong>DE</strong> <strong>DO</strong>ENÇAS <strong>DE</strong> 1 4 60 Bianual<br />

PLANTAS<br />

/ Par<br />

X X MÉTO<strong>DO</strong>S EM FITOPATOLOGIA 1 4 60 Anual<br />

X X TECNOLOGIA ALTERNATIVA PARA O 1 4 60 Bianual<br />

CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS<br />

/Impar<br />

Domínio Conexo<br />

Disciplinas<br />

Sem.<br />

Créditos<br />

Letivo<br />

C/H Freq.<br />

Oferta<br />

X X AVALIAÇÃO DA FERTILIDA<strong>DE</strong> <strong>DO</strong> SOLO 2 4 60 Bianual<br />

/impar<br />

X X ANÁLISE <strong>DE</strong> REGRESSÃO 2 4 60 Anual<br />

X X BIOTECNOLOGIA <strong>DE</strong><br />

1 4 60 Bianual<br />

MICROORGANISMOS<br />

X CULTURA <strong>DE</strong> TECI<strong>DO</strong>S E<br />

TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA <strong>DE</strong><br />

PLANTAS<br />

/par<br />

2 4 60 Bianual<br />

/par<br />

X ECOLOGIA <strong>DE</strong> POPULAÇÕES 1 4 60 Bianual<br />

/impar<br />

X X MÉTO<strong>DO</strong>S <strong>DE</strong> MELHORAMENTO <strong>DE</strong><br />

PLANTAS<br />

1 4 60 Anual<br />

X X PRODUÇÃO INTEGRADA: LAVOURA-<br />

PECUÁRIA<br />

1 4 60 Anual<br />

X X PRODUÇÃO VEGETAL PARA FINS 1 4 60 Bianual<br />

ENERGÉTICOS<br />

/par

X X PROPAGAÇÃO <strong>DE</strong> PLANTAS<br />

1 4 60 Bianual<br />

FRUTÍFERAS<br />

/impar<br />

X X TECNOLOGIA E MANEJO <strong>DE</strong><br />

2 4 60 Bianual<br />

BIODIGESTORES RURAIS<br />

/par<br />

X TOPICOS ESPECIAIS I 1 – 2 4 60 Anual<br />

X TOPICOS ESPECIAIS II 1 – 2 4 60 Anual<br />

M D Disciplinas<br />

DISSERTAÇÃO<br />

Seme<br />

stre<br />

Letivo<br />

Créditos C/H<br />

Freq.<br />

Oferta<br />

X X PESQUISA - Obrigatória 1-2 --- -- Anual<br />

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DAS <strong>DISCIPLINAS</strong><br />

AÇÃO FISIOLÓGICA <strong>DE</strong> REGULA<strong>DO</strong>RES VEGETAIS EM PLANTAS CULTIVADAS<br />

Ementa<br />

Ação de reguladores dos grupos: auxinas, giberelinas, citocininas, flavonóides, ácido<br />

bscisíco, etileno e brassinoesteróides. Efeitos de jasmonatos e salicilatos. Efeito de<br />

bioestimulantes e vitaminas. Retardadores vegetais<br />

Bibliografia<br />

ARTECA, R.N. Plant growth substances: principles and applications. New York: Chapman &<br />

Hall, 1996. 332p.<br />

BUCHANAN, B.B., GRUISSEM, W., JONES, R.L. Biochemistry and molecular<br />

biology of plants. Rockville: American Society of Plant Physiologists, 2000. 1367p.<br />

CASTRO, P.R.C., KLUGE, R.A., SESTARI, I. Manual de Fisiologia Vegetal: Fisiologia de<br />

Cultivos. São Paulo: Agronômica Ceres, 2008, 864p.<br />

COLL, J.B. RODRIGO, G.N., GARCIA, B.S., TAMÉS, R.S. Fisiologia vegetal. 6.ed. Madrid:<br />

Ediciones Pirámide, 2001. 566p.<br />

DAVIES, P. J. Plant hormones. 2ed. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995. 833p.<br />

FERRI, M.G. (Ed.). Fisiologia Vegetal - Vol.1. São Paulo: EPU, 1985, 362p.<br />

FERRI, M.G. (Ed.). Fisiologia Vegetal - Vol.2. São Paulo: EPU, 1985, 401p.<br />

HOPKINS, W.G. Introduction to plant physiology. 2 nd Ed., New York: J. Wiley & Sons, 1999.<br />

512 p.<br />

KERBAUY, G.B. Fisiologia Vegetal Rio de Janeiro:Guanabara Koogan S.A., 2004. 452p.<br />

LABOURIAU, L. G. A germinação de sementes. Washington: Organização dos Estados<br />

Americanos, 1983. 174p.<br />

PESSARAKLI, M. Handbook of photosynthesis. 3 rd Ed. Tucson: Marcel Dekker, 1996. 1056p.<br />

SALISBURY, F. B. , ROSS, C. W. Plant physiology. 4ed. California: Wadsworth, 1992. 682p.<br />

SALISBURY, F.B., ROSS, C.W. Plant Physiology, 4 th Ed., Belmont: Wadsworth Publishing<br />

Co., 1992, 682p.<br />

TAIZ, L. & ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal; trad. Santarém, E.R. [et. al.]. 3ª ed. Porto Alegre:<br />

Artmed, 2004. 719p.

TAIZ, L. & ZEIGER, E. Plant Physiology. 2ª ed. Sunderland, USA: Sinauer, 1998. 792p.<br />

ABELES, F. B. , MORGAN, P. W. , SALTVEIT JUNIOR, M. E. Ethylene in plant biology. 2ed.<br />

California: Academic Press, 1992. 414p.<br />

AWAD, M. & CASTRO,P. R. C. Introdução a fisilogia vegetal. São Paulo : Nobel. 2ed. 1992.<br />

177p.<br />

BEWLEY, J. D. & BLACK, M. Seeds: Physiology of development and germination. 1994.<br />

Washington : Plenum. Press. 445p.<br />

BRETT, C. & WALDROW, K. Physiology and Biochemistry of Plant Cell Walls. 1990.<br />

BRYANT, J. A. Fisiologia da semente. São Paulo : EPU-EDUSP. 1989. Coleção Temas de<br />

Biologia. v.31, 86p.<br />

CARVALHO, N. M. & NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção.<br />

Campinas : Fundação Cargill. 1988. 425p.<br />

<strong>DE</strong>NNIS, D. T. & TURDIN, D. M. Plant Physiology, Biochemistry and Molecular Biology.<br />

1990.<br />

HALL, D.O., RAO, K.K. Photosynthesis. 6 th Ed., Cambridge: Cambridge University Press,<br />

1999. 228p.<br />

HARTMANN, H. , KESTER, D. E., DAVIES JR, F. T. , GENEVE, R. L. Plant propagation:<br />

principles and practices. 6ed. New Jersey: Prentice Hall, 1997. 770p.<br />

HESS, D. Plant physiology. New York: Springer-Verlag, 1975. 333p.<br />

KENDRICK, R. E. & FRANKLAND, B. Fitocromo e crescimento vegetal. São Paulo : EPU-<br />

EDUSP. 1981. Coleção Temas de Biologia. v.25, 76p.<br />

KIGEL, J. , GALILI, G. Seed development and germination. 2ed. N. York: Plenum Press,<br />

1995, 853p.<br />

MATTOO, A. K. , SUTTLE, J. C. The plant hormones ethylene. London:CRC Press, 1991.<br />

337p.<br />

MAYER, A. M. , POLJAKOFF-MAYBER, A. The germination of seeds. 4ed. New York:<br />

Pergamon Press, 1989. 270p.<br />

ROBERTS, J. A. , HOOLEY, R. Plant growth regulators. Glasgow: Bell and Bein, 1988. 190p.<br />

AMBIÊNCIA<br />

Ementa<br />

Introdução à climatologia conceitos básicos e definições como subsídio para<br />

avaliação do ambiente; avaliação da influência do ambiente na produção vegetal;<br />

índices ambientais como ferramenta para avaliação e estudo do ambiente; avaliação<br />

da sustentabilidade dos agroecossistemas mediante as variações climáticas causadas<br />

por mudanças introduzidas pelo homem; utilização do sombreamento natural como<br />

forma sustentável de se promover o conforto térmico; estruturas e formas de<br />

avaliação do microclima proporcionado por ambiente protegido; impactos da<br />

variabilidade e mudanças de clima sobre a produção.<br />

Bibliografia<br />

ANDRIOLO, J.L. Fisiologia das culturas protegidas.Santa Maria: Ed. da UFSM, 1999,<br />

142p.BRYANT, E. Climate processes and change. Cambridge:Cambridge University<br />

Press, 1997. 225p GATES, D.M. Biophysical ecology. Dover Science, 2003.<br />

635p.SMITHSON, P. Fundamentals of the physical environment. 3ª ed. Routledge,<br />

2004. 624p. FAO. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water<br />

requirements. FAO, 2000. não pag. REDDY, K.R.; HODGES, H.F. (org.) Climate<br />

change and global crop productivity. CAB International, 2000. 472 p. MELNIKOVA,

I.N.; VASILYEV,A.V. Short-wave solar radiation in the earth's atmosphere -<br />

calculation, observation, interpret. New York: Springer Verlag, 2004<br />

MUNEER, T. Solar radiation and daylight models for the energy efficient design of<br />

buildings, 2ª ed. Butterworth-Heineman, 2004. 392p. REICHARDT, K.; TIMM, L.C.<br />

Solo,planta e atmosfera - conceitos, processos e aplicações. São Paulo: Manole,<br />

2003. 500p.PEREIRA, A.R., ANGELOCCI, L.R., SENTELHAS, P.C.<br />

Agrometeorologia: Fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Agropecuária, 2002.<br />

478p.PEREIRA, A.R., VILLA NOVA, N.A., SEDIYAMA, G.C. Evapo(transpi)ração.<br />

Piracicaba: FEALQ, 1997. 183pTUBELIS, A. Conhecimentos práticos sobre clima e<br />

irrigação. Viçosa-MG: Aprenda Fácil Editora, 2001. 226p.TUCCI, C.E.M Hidrologia -<br />

Ciência e Aplicação. 4ª ed. Porto Alegre: UFRGS. 2004. 944p.TUCCI, C.E.M.;<br />

BRAGA, B. (Org.). Clima e recursos hídricos no brasil. ABRH, 2003. 348p.VAREJÃO-<br />

SILVA, M.A. Meteorologia e climatologia. Brasília: Inmet, Stilo, 2000. 532p.VILLA<br />

NOVA, N.A.; SANTIAGO, A.V.; REZEN<strong>DE</strong>, F.C. Energia solar: aspectos físicos e de<br />

captura pela biomassa. Piracicaba: ESALQ/USP, 2001. 20p. Mimeo... Acta<br />

horticulturaeAgriculture and Forest MeteorologyAgriculture, Ecosystems and<br />

EnvironmentBioresource technologyByosystems EngineeringCiência e<br />

AgrotecnologiaEcologyEngenharia AgrícolaInforme agropecuárioInternational Journal<br />

of BiometeorologyJournal of Agricultural Engineering ResearchJournal of Animal<br />

SciencePesquisa Agropecuária BrasileiraRevista Brasileira de<br />

AgrometeorologiaRevista Brasileira de Engenharia Agrícola e AmbientalRevista<br />

Brasileira de MeteorologiaRevista Brasileira de ZootecniaTransaction of the ASABE.<br />

ANÁLISE <strong>DE</strong> REGRESSÃO<br />

Ementa<br />

Análise e ajustes de modelos de regressão, covariância, diagnóstico e análise de<br />

resíduos, seleção de variáveis, testes de hipóteses e intervalos de confiança.<br />

Bibliografia<br />

ATKINSON, A. C. Plots, Transformations and Regression: An Introduction to<br />

Graphical Methods and Diagnostic Regression Analysis. Clarendon Press, Oxford.<br />

1985. 282 p.<br />

HOFFMANN, R.; VIEIRA, S. Análise de regressão: uma introdução à econometria.<br />

2.ed. São Paulo, Hucitec, 1977. 379 p.<br />

KOENKER, R. Quantile Regression. Cambridge University Press. 2005. 366 p.<br />

LAPPONI, J. C. Estatística usando EXCEL. São Paulo, Lapponi Treinamentos Editora,<br />

2000.<br />

MONTGOMERY, D. C. Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, Inc.<br />

New York. 2001. 645 p. 5 a edição.<br />

MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A. Introduction to Linear Regression Analysis. 3. ed.<br />

John Wiley, Nova York. 2001. 503 p.<br />

PIMENTEL GOMES, F. A pesquisa moderna na pesquisa agropecuária. 3 a ed.<br />

Piracicaba, POTAFÓS, 1987. 162 p.<br />

PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental. 13 a ed. Piracicaba,<br />

Livraria:Nobel, 1990. 468 p.

PIMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental. 14 a ed. Piracicaba, Livraria<br />

Nobel, 2000. 477 p.<br />

PIMENTEL GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos<br />

agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de<br />

aplicativos. Piracicaba, FEALQ, 2002. 309 p.<br />

RIBEIRO JUNIOR, J. I. Análises estatísticas no Excel: guia prático. Viçosa, UFV,<br />

2004. 251 p.<br />

SOUZA, G. da S. e. Introdução aos modelos de regressão linear e não linear.<br />

Brasília:Embrapa-SPI / Embrapa-SEA, 1998. 505 p.<br />

SPIEGEL, M. R. Estatística. 2. ed. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 1985. 555p.<br />

STEEL, R.G.D.; TORRIE, J.H. Principles and procedures of statistics. 2 ed. Nova<br />

York. McGraw Hill, 1980. 633 p<br />

AVALIAÇÃO DA FERTILIDA<strong>DE</strong> <strong>DO</strong> SOLO<br />

EMENTA: Elementos disponíveis. Leis da adubação. Amostragem. Métodos de<br />

análise química de solos e interpretação. Fatores intensidade, quantidade e<br />

capacidade tampão. Métodos de correlação e calibração. Diagnose foliar.<br />

Experimentos em casa de vegetação e campo. Técnicas experimentais em ensaios<br />

biológicos. Curvas e superfícies de resposta. Recomendação de adubação.<br />

Bibliografia<br />

Mortvedt, J.J. et al. Micronutrients in agriculture. Madison: Soil Sci. Soc. of America,<br />

1972. 666p.<br />

Marschner, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 1995. 889p.<br />

Epstein, E.; Bloom, A.J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas.<br />

Tradução: Nunes, M.E.T. Londrina: Editora Planta, 2006, 403 p.<br />

Malavolta, E.; Vitti, G. C. & Oliveira, S. A. Avaliação do Estado Nutricional das<br />

Plantas: Princípios e Aplicações. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 319p.<br />

Novais, R.F. & Smyth, T,J. Fósforo em solo e planta em condições tropicais. Viçosa:<br />

UFV, DPS, 1999. 399p.<br />

Novais, R.F.; Alvarez V.; V.H.; Barro, N.F.; Fontes, R.L.F.; Cantarutti, R.; Neves,<br />

J.C.L. (Editores) Fertilidade do Solo. Viçosa: SBCS, 2007, 1017p.<br />

Parnes, R. Fertility soil - a grower's guide to organic & inorganic fertilizers. Davis:<br />

AgAcess, 1990, 190p.<br />

Tisdale, S.L.; Nelson, W.L.; Beaton J.D. Soil fertility and fertilizers. New York: The<br />

Macmillan Company, 1985. 754p.<br />

Waisel, Y.; Eshel, A. & Kafkafi, V. Plant Roots: the ridden half. New York: Marcel<br />

Dekker, 1991. 948 p.

BIOTECNOLOGIA <strong>DE</strong> MICROORGANISMOS<br />

Ementa<br />

Biologia celular: estruturas e componentes das células; Divisão celular: mitose e<br />

meiose; DNA: estrutura, organização e transcrição; RNA: estrutura, natureza (RNAm,<br />

RNAt e rRNA) e tradução; Aminoácidos e Proteínas: estrutura, função e diversidade;<br />

DNA recombinante e genômica; Expressão gênica e mecanismos regulatórios;<br />

Proteômica; Metabolômica; Bioinformática; Transgenia; Técnicas moleculares<br />

utilizadas no estudo dos microorganismos.<br />

Bibliografia<br />

COOPER, G. % SUN<strong>DE</strong>RLAND, M. 2000. The Cell ? A molecular Approach: 2nd ed,<br />

Sinauer Associates, Inc. BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. & STRYER, L. 2002.<br />

Biochemistry. New York: W.H. Freeman & Co.ALBERTS, B.; JOHNSON, A. LEWIS,<br />

J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. 2002. Molecular Biology of the Cell. 4th ed.<br />

New York: Garland Publishing.LODISH, H.; BERK, A.; ZIPURSKY, S.L.;<br />

MATSUDAIRA, P.; BALTIMORE, D.; DARNELL, J.E. 1999. Molecular Cell Biology. 4th<br />

ed. New York: W.H. Freeman & Co. KOONING, E.V. & GALPERIN, M.Y. 2003.<br />

Sequence-evolution-function computational approaches in comparative genomics.<br />

Norwell )MA): Kluwer Academics Press.GRIFFITHS, A.J.F.; MILLER, J.H.; SUZUKI,<br />

D.T.; LEWONTIN, R.C.; GELBART, W.M. 1999. Introduction to genetic analysis. 7th<br />

ed, New York: W.H. Freeman & Co.JANEWAY, C. A.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. &<br />

SHLOMCHIK, M. 2001. Immunobiology. 5th ed, New York and London: Garland<br />

Publishing. BROWN, T.A. 2002. Genomes. 2nd ed, Oxford, UK: bios scientific<br />

Publishers Ltd.PERIÓDICOS:Molecular and Cellular BiologyCell Biology.<br />

CONTROLE BIOLÓGICO <strong>DE</strong> PRAGAS<br />

Ementa<br />

Caracterização e importância do Controle biológico no controle de pragas; Agentes de<br />

controle biológico; parasitismo e predação; Produção e estratégias de utilização;<br />

Bibliografia<br />

ALTIERI, M.A., SILVA, E.N., NICHOLLS, C.I. O papel da biodiversidade no Manejo de<br />

Pragas. Ribeirão Preto: Editora Holos, 2003. 65 p.ALVES, S.B. Controle microbiano<br />

de insetos. Editora FEALQ, 2a.ed., Piracicaba, 1163p.,1998.ASKEW, R.R. Parasitic<br />

Insects. American Elsevier, New York, 316p. 1973.BELLOWS, T.S. & FISHER, T.W.<br />

Handbook of Biological Control. Principles and applications of Biological Control.<br />

Academic Press , San Diego. 1999.BOTTREL, D.G., BARBOSA, P., GOULD, F.<br />

Manipulating natural nemies by plant variety selection and modification: a realistic<br />

strategy? Annual eview of Entomology. 43: 3477-367, 1998.BURGES, H.D.; ed. 1981.<br />

Microbial control of pests and plant diseases. 95/49p. Academic Press, Inc., London<br />

and New York. CLAUSEN, C.P. Entomophagous Insects. McGraw-Hill, New York,<br />

688p.1940. DeBACH, P.(ed.) Biological Control of Insect Pests and Weeds.- Reinhold<br />

New York. 844p.1964. DeBACH, P. Biological Control by Natural Enemies. Cambridge<br />

University Press, New York. 323p.1974. DeBACH, P. & D.ROSEN. Biological Control<br />

by Natural Enemies. (2nd ed.) Cambridge University Press, Cambridge. 440p.1991.

GAUGLER, R. KAYA, H. K. 1990. Entomopathogenic nematodes in biological control.<br />

384p. CRC Press Inc., Boca Raton, Flórida. HUFFAKER, C.B. (ed.). Biological<br />

Control, Plenum Press, New York, 511p. 1971. HUFFAKER, C.B. & P.S.<br />

MESSENGER (eds.). Theory and Practice of Biological Control. Academic Press, New<br />

York. 788p. 1976. . KURSTAK, E., ed. 1982. Microbial and viral pesticides. 720p.<br />

Marcel Dekker, Inc., New York. LACEY, L.A., FRUTOS, R., KAYA, H., VAIL, P. Insect<br />

Pathogens as Biological Control Agents: Do they have a future? Biological Control 21:<br />

230-248, 2001. LECUONA, E.R.editor. 1996. Microorganismos patógenos empleados<br />

en el control microbiano de insectos plagas. Talleres graficos Mariano Mas, Buenos<br />

Aires. 338p. PARRA, J.R.P., BOTELHO, P.S.M., CORREÊA-FERREIRA, B.S &<br />

BENTO, J.M. Controle Biológico no Brasil. São Paulo: Editora Manole, 2002.<br />

635p.PARRA, J.R.P. pegar no arquivo bibliografiaTANADA, Y.; KAYA, H.K. 1993.<br />

Insect Pathology. 666p. Academic Press, Inc. San Diego, California. VAN <strong>DE</strong>N<br />

BOSCH, R.; P.S. MESSENGER & A.P. GUTIERREZ. An Introduction to Biological<br />

Control. Plenum Press, New Yoprk. 247p. 1982. VAN <strong>DE</strong>N BOSCH, , R.,<br />

MESSENGER, P.S., GUTIERREZ, A.P. An Introduction to Biological Control., New<br />

York, Plenum Press, 1982.WAAGE, J. & D. GREATHEAD (Eds.) Insect Parasitoids.<br />

Academic Press, London, 389p. 1986. BECKAGE, N.E.; THOMPSON, S.N.;<br />

FE<strong>DE</strong>RICI, B.A. 1993. Parasites and pathogens of insects. vol. 1, Parasites. 342p.<br />

Vol.2, Pathogens. 272 pp. Academic Press, Inc., San Diego. BEDDING, ROBIN;<br />

AKHURST, RAY; KAYA, HARRY, ed. 1993. Nematodes and the biological control of<br />

insect pests. 178p. CSIRO Information Services, East Melbourne. BEIRNE, B.P.<br />

Trends in applied biological control of insects. p. 387-400. In: E.A. A. Steinhaus & Ray<br />

Smith Ed. BELLOW, T.S. Restoring population balance through natural enemy<br />

introductions. Biological Control. 21: 199-205, 2001. COPPEL, H.C. & J.W. MERTINS.<br />

Biological Insect Pest Suppression. Springer-Verlag, New York. 314p. 1977.FUXA,<br />

J.R.; TANADA, Y., ed. 1987. Epizootiology of insect diseases. 555p. John Wiley and<br />

Sons, Inc., New York. GRANA<strong>DO</strong>S, R.R.; FE<strong>DE</strong>RICI, B.A., ed. 1986. The biology of<br />

baculoviruses. Vol. 1:304p. vol. 2:320p. CRC Press Inc., Boca Raton, Flórida.GUPTA,<br />

A.P., ed. 1991. Immunology of insects and other arthropods. 520p. CRC Press Inc.,<br />

Boca Raton, Flórida. HAWKINS, B.A. Pattern and Process in Host-parasitoid<br />

interactions. Cambridge. University Press,<br />

Cambridge. 190p. 1994. HEADRICK, D.H., GOE<strong>DE</strong>N, R.D. Biological control as a tool<br />

for ecosystem management. Biolocal Control, 21: 249-2578, 2001. HOY, M.A.;<br />

HERZOG, D.C., ed. 1985. Biological control in agricultural IPM systems. 589p.<br />

Academic Press, Inc., Orlando and London. KILGORE, W.W. & R.L. <strong>DO</strong>UTT (eds.).<br />

Pest Control: Biological, Physical and Selected Chemical Methods. Academic Press,<br />

New York, 477p. 1967. KIM, L., ed. 1993. Advanced engineered pesticides. 448p.<br />

Marcel Dekker, Inc., New York. LEGNER, E.F. Biological Control of Diptera of Medical<br />

and Veterinary Importance. Journl of Vector Ecology, 20 (1): 59-120, 1995.PATHAK,<br />

G.O., JR., THOMAS G.M., 1984. Laboratory guide to insect pathogens and parasites.<br />

408p. Plenum Press, New York.RIDGWAY, R.L. & S.B. VINSON (Eds.). Biological<br />

Control by Augmentation of Natural enemies. Plenum Press. New York. 480p. 1976.<br />

VAN DRIESCHE, R.G. & T.S. BELLOWS, Jr. Biological Control. Chapman & Hall,<br />

New York, 539p. 1966.

CULTIVO <strong>DE</strong> HORTALIÇA FOLHOSA E FRUTO<br />

Ementa<br />

Estudar os métodos de produção em escala comercial das principais espécies de<br />

hortaliças folhosas e frutos, com ênfase para as culturas de maior expressão<br />

econômica.<br />

Bibliografia<br />

ABREU JUNIOR, H. Práticas alternativas de controle de pragas e doenças na<br />

agricultura: coletânea de receitas. Campinas, SP. EMOPI, 1998.112p<br />

AGUIAR, R.L. Cultivo em ambiente protegido: histórico, tecnologia e perspectivas.<br />

Viçosa: UFV, 2004. 332p<br />

ALVARENGA, M.A.R. Tomate: Produção em campo, em casa-de-vegetação e em<br />

hidroponia. Lavras: Editora UFLA, 2004. 400p<br />

ANDRIOLO, J.L. OLERICULTURA GERAL: Principio e Técnica. Santa Maria. Ed.<br />

UFSM, 2002.158p.<br />

BASSET, M. J. (Ed.). Breeding vegetable crops. Westport: AVI Publishing INC, 1986.<br />

583 p.<br />

CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutos e hortaliças. Lavras.<br />

Editora: UFLA. 2005. 783p.<br />

Coordenadoria de assistência técnica integral. Manual Técnico das culturas. 2.ed. ver.<br />

atual. Campinas: CATI, 1997. 345p. (n.8, tomo II).<br />

EMBRAPA. Cultivo da batata. Brasília. Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças. 1997.<br />

FILGUEIRA, F. A. R Solanáceas: agrotecnologia moderna na produção de tomate,<br />

batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras: UFLA, 2003. 331 p.<br />

FILGUEIRA, F.A.R. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa:<br />

UFV, 2000. 402 p.<br />

FOLEGATTI, M.V.; CASARINI, E.; BLANCO, F.F. Guaiba: Agropecuária, FERTIRRIGAÇÃO: flores, frutas, hortaliças. 2001, v. 1 e<br />

2.<br />

FONTES, P.C.R. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: UFV, 2005. 486p.<br />

FRANCISCO NETO, J. Manual de Horticultura Ecológica. Ed. Rural, 1995, 141p.<br />

GOTO, R. et al. Enxertia em hortaliça. São Paulo: Ed. UNESP, 2203. 85p<br />

GOTO, R.; TIVELLI, S.W. Produção de hortaliças em ambiente protegido: condições subtropicais. São Paulo: Ed. UNESP, 1998.<br />

319p.<br />

HAAG, H.P. e MINAMI, K. Nutrição Mineral de Hortaliças. 1a e 2a Edições. Campinas, Fundação Cargill. 1988.<br />

JANICK, J. A Ciência da Horticultura. Rio de Janeiro. Usaid, 1966.<br />

JUNIOR, H.A. Práticas alternativas de controle de pragas e doenças na agricultura.<br />

Coletânea de receitas, Campinas, São Paulo, EMOPI editora Ltda, 1998, 115p.<br />

MAGALHÃES, J.R. Diagnose de desordens Nutricionais em Hortaliças, Brasília,<br />

EMBRAPA-DPU, 1988 64p.<br />

MAROUELLI, W.A. et L. Irrigação por Aspersão em Hortaliças - Qualidade da água,<br />

aspectos do sistema e método pratico de manejo. EMBRAPA, Brasília, 2001.<br />

MAROUELLI, W.A. et L. Manejo de irrigação em hortaliça. Brasília, EMBRAPA- SPI.<br />

1996. 72p.<br />

ME<strong>DE</strong>IROS, M.A. O controle biológico de insetos-praga e sua aplicação em cultivo de<br />

hortaliças. Circular Técnica da Embrapa Hortaliças, Brasília, 1997 16p. (Circular 8).<br />

MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em horticultura- 1995. 133 p.<br />

REIFSCHNEI<strong>DE</strong>R, F.J.B. Produção de batata. Brasília, Linha Gráfica Editora, 1987. 239p. ZAMBOLIM, L.; VALE, F.X.R.;<br />

COSTA, H., Controle integrado das doenças de hortaliças. Viçosa, 1997. 121p.<br />

RODRIGUES, L.R.F. Técnica de cultivo hidropônico e de controle ambiental no

manejo de pragas, doenças e nutrição vegetal em ambiente protegido. Jaboticabal:<br />

Funep, 2002.762p.<br />

SALISBURY, F. B.; ROSS, C. Plant Physiology. 4ed. California: Wadsworth, 1992. 762p.<br />

SGANZERLA, E. Nova agricultura: a fascinante arte de cultivar com o plástico.<br />

Guaíba: Agropecuária, 1995. 342p.<br />

SILVA, J. B. C. da; GIORDANO, L. de B. (Org.). Tomate para processamento<br />

industrial. Brasília: Embrapa comunicação para transferência de tecnologia/Embrapa<br />

Hortaliças, 2000.<br />

SIQUEIRA, W.J.; TAVARES, M.; TRANI, P.E. Variedades de alho para o estado de<br />

São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico, 1996, 26p. (Boletim técnico, 165).<br />

SOUZA, J.L. de.; Agricultura Orgânica: tecnologias para a produção de alimentos<br />

saudáveis. Vitória: EMCAPA, 1998. v.1, 179 p.<br />

SOUZA, J.L. de.; RESEN<strong>DE</strong>, P. Manual de horticultura Orgânica. 2. ed. atual. e ampl.,<br />

Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2006. 843p.<br />

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Trad. SANTARÉM, E.R. et al.,. 3ª e. Porto<br />

Alegre: Artmed, 2004.<br />

TRANI, P.E.; TAVARES, M.; SIQUEIRA, W.J.; SANTOS, R.R. dos; BISÃO, L.G.;<br />

LISBÃO, R.S. Cultura do alho: recomendações para seu cultivo no estado de São<br />

Paulo. Campinas: Instituto Agronômico, 1997, 39p. (Boletim técnico, 170).<br />

Acta Scientiarum<br />

Acta Horticulturae<br />

Agronômica Ceres<br />

American Journal for Horticultural Science<br />

Anais dos Congressos Olericultura (ABH)<br />

Ciência agrotécnica<br />

Horticultura Brasileira<br />

Hortscience<br />

Informe agropecuário<br />

Pesquisa Agropecuária Brasileira<br />

Revista Agropecuária Catarinense<br />

Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal<br />

Revista Ciência Rural<br />

Revista de agricultura<br />

Scientia Agrícola<br />

Semina<br />

CULTURA <strong>DE</strong> TECI<strong>DO</strong>S E TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA <strong>DE</strong> PLANTAS<br />

Ementa<br />

Cultura de Tecidos Vegetal. Expressão Gênica em Plantas. Transformação Genética<br />

de Plantas. Introdução à Biotecnologia Vegetal. Transformação Genética de Plantas.<br />

Métodos de Transformação via Agrobacterium tumefaciens, biolística, eletroporação,<br />

choque osmótico e novas metodologias. Biologia Molecular Vegetal. Estudo da<br />

expressão e regulação de genes vegetais integrantes dos processos de estruturação<br />

e desenvolvimento vegetal, metabolismo secundário e de defesa, fotossíntese e<br />

outras funções especializadas.

Bibliografia<br />

Borém, A Escape Gênico e Transgênicos. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa,<br />

2001.<br />

Miranda Brasileiro, AC.;Carneiro,V.T.C. Manual de Transformação Genética de<br />

Plantas. Brasília, Embrapa,1998.<br />

Torres,A C.;Caldas,L.S.; Buso, J.A Cultura de Tecidos e Transformação de Plantas.<br />

V.1 e V.2. Brasília,Embrapa,1998.<br />

Slawer, A; Scott, N.; Fowler, M. Plant biotechnology. Oxford University Press, New<br />

York, 2003.<br />

Periódicos:<br />

Nature, Science,Plant Cell and Organ Culture,Genetics and Molecular<br />

Biology,Transgenic Research, Crop Breeding and Applied Biotechnology.<br />

CULTURAS OLEAGINOSAS<br />

Ementa<br />

Diferentes aspectos e recentes avanços da pesquisa agronômica, relacionados com a<br />

tecnologia da produção das culturas de amendoim, girassol e canola.<br />

Bibliografia<br />

COR<strong>DE</strong>IRO, L.A.M.; REIS, M.S. & ALVARENGA, E.M. A cultura da canola. Viçosa:<br />

UFV, 1999. 50p.LEITE, R.M.V.B. de C.; BRIGHENTI, A.M. & CASTRO, C. de.<br />

Girassol no Brasil. Londrina: Embrapa Soja, 2005. 641p.MARTIN, P.S. Amendoim:<br />

uma planta da história no futuro brasileiro. São Paulo: Ícone, 1985. 68p.PAULA JR.,<br />

T.J. de & VENZON, M. 101 Culturas: Manual de tecnologias agrícolas. Piracicaba:<br />

Livroceres, 2007. 800p. PELEGRINI, B. Girassol: uma planta solar que das Américas<br />

conquistou o mundo. São Paulo: Ícone, 1985.SANTOS, R.C. dos. O agronegócio do<br />

amendoim no Brasil. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2005. 451p.SILVA, M.N.<br />

da. A cultura do girassol. Jaboticabal: FUNEP, 1990. 67p.SUASSUNA, T. de M.F.<br />

Cultivo do amendoim ? sistemas de produção nº 7. Campina Grande: Embrapa<br />

Algodão, 2006. (Versão eletrônica). AZEVE<strong>DO</strong>, L.A.S. Proteção integrada de plantas<br />

com fungicidas. São Paulo: EMOPI, 2001. 230p.CASTRO, P. R. C., KLUGE, R. A.<br />

Ecofisiologia de cultivos anuais. São Paulo: Nobel, 1999. 126p.<strong>DE</strong>UBER, R. Ciência<br />

das plantas infestantes - Manejo. Campinas: Edição do Autor, 1997. 285p.EPSTEIN,<br />

BLOOM. Nutrição mineral de plantas. 2006 403p.GALLO, D. (in memoriam)<br />

Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. E.J. Adubação orgânica: 500<br />

perguntas e respostas. 2005. 234p.KIEHL, E.J. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba:<br />

Ceres, 1995. 492p.MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São<br />

Paulo: Ceres, 2006, 638p.PAIVA, R.; OLIVEIRA, L.M. de. Fisiologia e produção<br />

vegetal. Lavras: UFLA, 2006.PINTO, A. de S.; NAVA, D.E.; ROSSI, M.M.; SOUZA,<br />

D.T.M. Controle biológico de pragas (na prática). Piracicaba: Livroceres, 2006.<br />

287p.ROMEIRO, R. da S. Controle biológico de doenças de plantas ? fundamentos.<br />

Viçosa: UFV, 2007. 269p.ZAMBOLIM, L.; CONCEIÇÃO, M.Z. da; SANTIAGO, T. O<br />

que engenheiros agrônomos devem saber para orientar o uso de produtos<br />

fitossanitários. Viçosa: UFV, 2003. 376p.Periódicos: Revista Brasileira de Ciência do<br />

Solo, Pesquisa Agropecuária Brasileira, Acta Scientiarum, Scientia Agrícola,<br />

Bragantia, Agronomy Journal, entre outros.

ECOLOGIA <strong>DE</strong> POPULAÇÕES<br />

Ementa<br />

Entre os níveis de organização dos organismos, parte da Ecologia dedica-se ao<br />

estudo das populações, comunidades e ecossistemas. A disciplina apresentara,<br />

discutira e exemplificara os principais conhecimentos relativos ao estudo das<br />

populações vegetais em populações naturais e artificiais. Serão apresentadas as<br />

formas e os modelos de crescimento e regulação populacional, construção e<br />

interpretação de tabelas de vida e os mecanismos envolvidos nas flutuações e<br />

explosões populacionais.<br />

Bibliografia<br />

PRIMACK. R. , CORLETT, R. 2005. Tropical Rain Forests. An Ecological and<br />

BiogeographicalComparison. Blackwell, UKPUTMAN, R. J. 1994. Community Ecology.<br />

Chapman & Hall, London.RANTA, E., KAITALA, V., LUNDBERG, P. 2005. Ecology of<br />

Populations. Cambridge University Press.ISBN: 0521854350.SOUTHWOOD, T. R. E.,<br />

HAN<strong>DE</strong>RSON, P. A. 2000. Ecological Methods. Blackwell Science.<br />

ISBN0632054778.VAN<strong>DE</strong>RMEER, J.H., GOLDBERG, D.E. 2003. Population Ecology<br />

First Principles. University Pressof California, Columbia and Princeton University<br />

Press. ISBN: 0691114412.WEITHER, EVAN KEDDY, PAUL. 2001. Ecological<br />

Assembly Rules: Perspectives, Advances,Retreats. Blackwell Science. ISBN:<br />

0521655331 Mc PHERSON, G. R., DeSTEFANO, S. 2002. Applied Ecology and<br />

Natural Resource Management.Cambridge University Press. ISBN:<br />

0521009758ODUM, E. 1971. Fundamentos de Ecologia. Fundação Calouste<br />

Gulbenkian, Lisboa.<br />

ENTOMOLOGIA<br />

Ementa<br />

Caracterização morfofisiológica e classificação da superclasse Hexapoda e da classe<br />

Insecta; abordagem sobre aspectos aplicados da morfofisiologia e sua relação com o<br />

homem e outros seres vivos.<br />

Bibliografia<br />

BORROR, D.J. & DeLONG, D.M. Introdução ao estudo dos insetos. Editora Edgard<br />

Blücher Ltda., São Paulo, 1988.CHAPMAN, R.F. The insects. Structure and Function.<br />

4a. ed. Cambridge University Press, 1998.GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA<br />

NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, G.C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.;<br />

ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; VENDRAMIM, J.D.; MARCHINI, L.C. ; LOPES, J.R.S.;<br />

OMOTO, C. Entomologia Agrícola. Fealq, Piracicaba, 2002.VILELA, E.; <strong>DE</strong>LLA<br />

LÚCIA, T.M.C. Feromônios de insetos. Editora Holos, Ribeirão Preto, 2001.VIVELA,<br />

E.F.; ZUCCHI, R.A.; CANTOR, F. Histórico e impacto das pragas introduzidas no<br />

Brasil. Editora Holos, Ribeirão Preto, 2001. ALMEIDA, L.M.; RIBEIRO-COSTA, C.S.,<br />

MARINONI, L. Manual de coleta, conservação, montagem e identificação de insetos.

Ribeirão Preto, Editora Holos. 1998.ALVES, S.B. Controle microbiano de insetos. 2a.<br />

Ed., Fealq, Piracicaba, 1998.BENTO, J.M.S. Insetos ? comedores de lucro. Revista<br />

Cultivar, nov., 2000.BUZZI, J.Z. Coletânea de nomes populares de insetos do Brasil.<br />

Editora UFPR, Curitiba, 1994.CARRERA, M. Insetos de interesse médico e<br />

veterinário. Editora UFPR, Curitiba, 1991.CHENG, T. General parasitology. Academic<br />

Press, New York, 1986.COSTA, C.L. Vetores de vírus de plantas ? 1. Insetos. RAPP,<br />

v.6: 103-171, 1998.CRÓCOMO, W.B. Manejo integrado de pragas. Editora UNESP,<br />

São Paulo, 1990.GRAY, S. & BANERJEE, N. Mechanisms of arthropod transmission<br />

of plant and animal viruses. Microbioly and Molecular Biology Reviews, 63:128-148,<br />

1999.LARA, F.M. Princípios de resistência de plantas a insetos. Editora Ceres,<br />

1991.LOPES, J.R.S. Mecanismos de transmissão de Xylella fastidiosa por cigarrinhas.<br />

Laranja, v.17: 67-78, 1996.MATTHEWS, R.E.F. Relationships between plant viruses<br />

and Invertebrates. In: MATTHEWS, R.E.F. Plant Virology. 3rd ed. Academic Press<br />

Inc., San Diego, 1991.MORENO, P.R. & NAKANO, O. Atividade de buprofezin sobre a<br />

cigarrinha verde do feijoeiro Empoaska kraemeri (Ross & Moore, 1957) (Hemiptera,<br />

Cicadellidae) em condições de laboratório. Scientia Agrícola, v.9: 475-481,<br />

2002.MURANT, A.F.; RACCHAH, B. & PIRONE, T.P. Transmission by vectors. In: The<br />

Filamentous Plant Viruses. Milne, R.G. (ed.). Plenum Press, NY. 423p. (Vol. 4)<br />

1988.NAULT, L.R. Arthropod transmission of plant viruses: a new synthesis. Annals of<br />

Entomological Society of America, 90: 521- 541, 1997.NAKANO, Octavio ; LEITE, C.<br />

A. . Armadilhas para insetos. 1. ed. Piracicaba: , 2000. v. 1. 76 p. PASCHOAL, A. A<br />

instabilidade dos ecossistemas agrícolas. Ciência Hoje, v.5: 42-43, 1987.PANIZZI,<br />

A.R.; PARRA, J.R. Ecologia nutricional de insetos e suas implicações no manejo de<br />

pragas. Ed. Manole Ltda., 1991.SILVA, J.J. & MEN<strong>DE</strong>S, J. Effect of Diflubenzuron on<br />

immature of Haematobia irritans (L.) (Diptera: Muscidae) in Uberlândia, State of Minas<br />

Gerais, Brazil. Mem. Instituto Oswasdo Cruz, v.97: 679-682, 2002.SILVEIRA NETO,<br />

S. NAKANO, O.; BARBIN, D. & VILA<br />

NOVA, N.A. Manual de Ecologia dos insetos. Editora Ceres, São Paulo, 1976. TIGLIA,<br />

E.A.; VILELA, E.F.; MOURA, J.I.L.; ANJOS, N. Eficiência de armadilhas com<br />

feromônio de agregação e cana-de-açúcar na captura de Rhynchophorus palmarum<br />

(L.). An. Soc. Entomol. Brasil, v. 27: 177-183, 1998.ZUCCHI, R.A., S. SILVEIRA<br />

NETO, O. NAKANO. Guia de Identificação de Pragas Agrícolas. FEALQ, Piracicaba,<br />

1993.<br />

FERTILIDA<strong>DE</strong> <strong>DO</strong> SOLO<br />

Ementa<br />

Conceitos básicos em fertilidade do solo. Amostragem do solo para fins de<br />

recomendação de adubação e calagem. Interação entre nutrientes e solos. Transporte<br />

de nutrientes para as raízes. Avaliação da disponibilidade de nutrientes do solo para<br />

as plantas. Reação do solo. Correção da acidez do solo. Dinâmica de macro e<br />

micronutrientes no solo: forma, teores, relação solo-planta, adubação. Aspectos<br />

econômicos da adubação e calagem. Adubação orgânica. Formulação de adubos.<br />

Bibliografia<br />

1. Black, C.A. Soil-plant relationships. New York: John Wiley & Sons, 1968,<br />

792p.Coleman, D.C.; Oades, J.M.; Uehara, G. Dynamics of soil organic matter in

tropical ecosystems. Honolulu: Niftal Project, 1989. 249 p. 2. Mortvedt, J.J. et al.<br />

Micronutrients in agriculture. Madison: Soil Sci. Soc. Of America, 1972. 666p.3.<br />

Marschner, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 1995.<br />

889p.4. Mengel, K. & Kirkby, E.A. Principles of plant nutrition. 4th ed. Bern:<br />

International Potash Institute, 1987. 686 p. 5. Novais, R.F. & Smyth, T,J. Fósforo em<br />

solo e planta em condições tropicais. Viçosa: UFV, DPS, 1999. 399p.6. Novais, R.F.;<br />

Alvarez V.; V.H.; Barro, N.F.; Fontes, R.L.F.; Cantarutti, R.; Neves, J.C.L. (Editores)<br />

Fertilidade do Solo. Viçosa: SBCS, 2007, 1017p.7. Parnes, R. Fertility soil - a grower's<br />

guide to organic & inorganic fertilizers. Davis: AgAcess, 1990, 190p.8. Tisdale, S.L.;<br />

Nelson, W.L.; Beaton J.D. Soil fertility and fertilizers. New York: The Macmillan<br />

Company, 1985. 754p. 9. Waisel, Y.; Eshel, A. & Kafkafi, V. Plant Roots: the ridden<br />

half. New York: Marcel Dekker, 1991. 948 p. Bissani, C.A.; Gianello, C.; Tedesco,<br />

M.J.; Camargo, F.A.O. Fertilidade dos solos e manejo da adubação de culturas. Porto<br />

Alegre: Gênesis, 2004. 328p.Tedesco, M.J., Volkweiss, S.J., Bohenm, H. Análises de<br />

solo, plantas e outros materiais. Porto Alegre: UFRGS, 1985. 188p.- BRASILEIRA <strong>DE</strong><br />

CIÊNCIA <strong>DO</strong> SOLO, Campinas, 1977 a 1996 e Viçosa, 1997 até o presente momento.<br />

(Publicação trimestral da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo). PESQUISA<br />

AGROPECUÁRIA BRASILEIRA, Brasília 1966, até o presente momento. (Publicação<br />

mensal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).<br />

FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO <strong>DE</strong> HORTALIÇAS<br />

Ementa<br />

Discussão de aspectos da fisiologia e análise de fatores relacionados à fisiologia da<br />

produção de hortaliças e suas interações com o ambiente.<br />

Bibliografia<br />

ABREU JUNIOR, H. Práticas alternativas de controle de pragas e doenças na<br />

agricultura: coletânea de receitas. Campinas, SP. EMOPI, 1998.112p.AGUIAR, R.L.<br />

Cultivo em ambiente protegido: histórico, tecnologia e perspectivas. Viçosa: UFV,<br />

2004. 332p.ALVARENGA, M.A.R. Tomate: Produção em campo, em casa-devegetação<br />

e em hidroponia. Lavras: Editora UFLA, 2004. 400p.ANDRIOLO, J.L.<br />

OLERICULTURA GERAL: Principio e Técnica. Santa Maria. Ed. UFSM, 2002.158p.<br />

BASSET, M. J. (Ed.). Breeding vegetable crops. Westport: AVI Publishing INC, 1986.<br />

583 pCHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutos e hortaliças. Lavras.<br />

Editora: UFLA. 2005. 783p.Coordenadoria de assistência técnica integral. Manual<br />

Técnico das culturas. 2.ed. ver. atual. Campinas: CATI, 1997. 345p. (n.8, tomo<br />

II).EMBRAPA. Cultivo da batata. Brasília. Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças.<br />

1997FILGUEIRA, F. A. R Solanáceas: agrotecnologia moderna na produção de<br />

tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras: UFLA, 2003. 331<br />

p.FILGUEIRA, F.A.R. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na<br />

produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402 p.FOLEGATTI,<br />

M.V.; CASARINI, E.; BLANCO, F.F. Guaiba: Agropecuária, FERTIRRIGAÇÃO: flores,<br />

frutas, hortaliças. 2001, v. 1 e 2.FONTES, P.C.R. Olericultura: teoria e prática. Viçosa:<br />

UFV, 2005. 486p.FRANCISCO NETO, J. Manual de Horticultura Ecológica. Ed. Rural,<br />

1995, 141p.GOTO, R. et al. Enxertia em hortaliça. São Paulo: Ed. UNESP, 2203.<br />

85p.GOTO, R.; TIVELLI, S.W. Produção de hortaliças em ambiente protegido:

condições subtropicais. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 319p.HAAG, H.P. e MINAMI,<br />

K. Nutrição Mineral de Hortaliças. 1a e 2a Edições. Campinas, Fundação Cargill.<br />

1988JANICK, J. A Ciência da Horticultura. Rio de Janeiro. Usaid, 1966.JUNIOR, H.A.<br />

Práticas alternativas de controle de pragas e doenças na agricultura. Coletânea de<br />

receitas, Campinas, São Paulo, EMOPI editora Ltda, 1998, 115p.MAGALHÃES, J.R.<br />

Diagnose de desordens Nutricionais em Hortaliças, Brasília, EMBRAPA-DPU, 1988<br />

64p.MAROUELLI, W.A. et L. Irrigação por Aspersão em Hortaliças - Qualidade da<br />

água, aspectos do sistema e método pratico de manejo. EMBRAPA, Brasília,<br />

2001.MAROUELLI, W.A. et L. Manejo de irrigação em hortaliça. Brasília, EMBRAPA-<br />

SPI. 1996. 72p.ME<strong>DE</strong>IROS, M.A. O controle biológico de insetos-praga e sua<br />

aplicação em cultivo de hortaliças. Circular Técnica da Embrapa Hortaliças, Brasília,<br />

1997 16p. (Circular 8)MINAMI, K. Produção de mudas de alta qualidade em<br />

horticultura- 1995. 133 p.REIFSCHNEI<strong>DE</strong>R, F.J.B. Produção de batata. Brasília, Linha<br />

Gráfica Editora, 1987. 239p. ZAMBOLIM, L.; VALE, F.X.R.; COSTA, H., Controle<br />

integrado das doenças de hortaliças. Viçosa, 1997. 121p.RODRIGUES, L.R.F.<br />

Técnica de cultivo hidropônico e de controle ambiental no manejo de pragas, doenças<br />

e nutrição vegetal em ambiente protegido. Jaboticabal: Funep,<br />

2002.762p.SALISBURY, F. B.; ROSS, C. Plant Physiology. 4ed. California:<br />

Wadsworth, 1992. 762p.SGANZERLA, E. Nova agricultura: a fascinante arte de<br />

cultivar com o plástico. Guaíba: Agropecuária, 1995. 342p.SILVA, J. B. C. da;<br />

GIORDANO, L. de B. (Org.). Tomate para processamento industrial. Brasília:<br />

Embrapa comunicação para transferência de tecnologia/Embrapa Hortaliças, 2000.<br />

SIQUEIRA, W.J.; TAVARES, M.; TRANI, P.E. Variedades de alho para o estado de<br />

São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico, 1996, 26p. (Boletim técnico,<br />

165).SOUZA, J.L. de.; Agricultura Orgânica: tecnologias para a produção de alimentos<br />

saudáveis. Vitória: EMCAPA, 1998. v.1, 179 p.SOUZA, J.L. de.; RESEN<strong>DE</strong>, P.<br />

Manual de horticultura Orgânica. 2. ed. atual. e ampl., Viçosa, MG: Aprenda Fácil,<br />

2006. 843p.TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Trad. SANTARÉM, E.R. et al.,. 3ª<br />

e. Porto Alegre: Artmed, 2004.TRANI, P.E.; TAVARES, M.; SIQUEIRA, W.J.;<br />

SANTOS, R.R. dos; BISÃO, L.G.; LISBÃO, R.S. Cultura do alho: recomendações para<br />

seu cultivo no estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico, 1997, 39p.<br />

(Boletim técnico, 170). PERIÓDICOSActa ScientiarumActa HorticulturaeAgronômica<br />

CeresAmerican Journal for Horticultural ScienceAnais dos Congressos Olericultura<br />

(ABH)Ciência agrotécnica Horticultura BrasileiraHortscience Informe<br />

agropecuárioPesquisa Agropecuária Brasileira Revista Agropecuária<br />

CatarinenseRevista Brasileira de Fisiologia VegetalRevista Ciência RuralRevista de<br />

agricultura Scientia AgrícolaSemina<br />

FISIOLOGIA <strong>DO</strong> <strong>DE</strong>SENVOLVIMENTO <strong>DE</strong> SEMENTES<br />

Ementa<br />

Embriogênese e a formação dos tecidos de reserva; fontes de substratos necessários<br />

à sintese dos tecidos. Aspectos relacionados aos mecanismos de deposição de<br />

nutrientes nos tecidos de reserva de sementes. Os hormônios envolvidos no<br />

desenvolvimento de sementes. Fisiologia e bioquímica da maturação fisiológica.<br />

Equilíbrio higroscópio e resistência à dessecação.

Bibliografia<br />

Baskin. Cc., Baskin, J.M. Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy<br />

and germination. Academic Press. 1998. 666 p. Bewley, J. D.; Black, M. Seeds:<br />

physiology of development and germination. Plenum Press. 1994. 445 p. Black, M.<br />

and Pritchard, H.W. Desiccation and Survival in Plants: Drying without Dying. CABI<br />

Publishing, .2002. 416 p. Black, M., Bradford, K.J. and Vazquez-Ramos, J., ed. Seed<br />

Biology Advances and Applications: Proceedings of the Sixth International Workshop<br />

on Seeds, Merida, Mexico, 1999. CABI Publishing .1999. 497 p. Buchanan, B.B.,<br />

Gruissem, W., Jones, R.L. Biochemistry & Molecular Biology of Plants. American<br />

Society of Plant Physiologists, Rockville, MD. 2000.1367 p. Copeland, L.O.,<br />

McDonald, M.B. Principles of Seed Science and Technology. 4th Edition. Kluwer<br />

Academic Publishers: Norwell, MA. 2001. 409p. Egli, D.B. Seed Biology and the Yield<br />

of Grain Crops. CAB International: United Kingdom, New York. 1998, 178 p. Ellis,<br />

R.H., Black, M., Murdoch, A.J. and Hong, T.D., ed. Basic and Applied Aspects of Seed<br />

Biology: Proceedings of the Fifth International Workshop on Seeds, Reading, 1995.<br />

Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Boston, London. 1997. 823 p. Kigel, J. and<br />

Galili, G., editores. Seed Development and Germination. Marcel Dekker, Inc., New<br />

York, Basel, Hong Kong. 1995. 853 p. Lehninger, A.L. Lehninger principles of<br />

biochemistry, 3rd ed. Worth Publishers,2000. Marcos Filho, J. Fisiologia de sementes<br />

de plantas cultivadas. Piracicaba: Fealq, 2005. 495 p. Mayer, A. M.; Poljakoff-Mayber,<br />

A. The germiantion of seeds. Permanon Press: New York. 270 p.<br />

FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA <strong>DO</strong> PARASITISMO<br />

Ementa<br />

Atração, adesão e penetração de patógenos no hospedeiro; Enzimas e toxinas<br />

microbianas na patogênese; Alterações bioquímicas e fisiológicas induzidas pelo<br />

patógeno no hospedeiro; Mecanismos físicos e bioquímicos na resistência passiva e<br />

ativa; Fenômeno de reconhecimento na interação patógeno-hospedeiro; Aspectos<br />

moleculares da patogenicidade de fungos e bactérias e das respostas do hospedeiro.<br />

Bibliografia<br />

CAVALCANTI, L.S.; Di PIERO, R.M.; CIA, P.; PASCHOLATI, S.F.; RESEN<strong>DE</strong>, M.L.V.;<br />

ROMEIRO, R.S. Indução de resistência em plantas a patógenos e insetos. Piracicaba:<br />

FEALQ, 2005a. 263p.GOODMAN, R.N., KIRÁLY, Z. & WOOD, K.R. The biochemistry<br />

and physiology of plant disease. Columbia: University of Missouri Press, 433p.<br />

1986.ISAAC, S. Fungal-plant interactions. London: Chapman & Hall, 418p.<br />

1992.LEITE, B.; PASCHOLATI, S.F. Hospedeiro: alterações fisiológicas induzidas por<br />

patógenos. In: Bergamin Filho,A., Kimati,H. & Amorim,L. (Eds.). Manual de<br />

Fitopatologia - Princípios e Conceitos. Vol. I. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres,<br />

p.393-416. 1995.LEITE, B.; PASCHOLATI, S.F.; STANGARLIN, J.R. Interação Planta-<br />

Patógeno: Fisiologia, Bioquímica e Biologia Molecular. Piracicaba: FEALQ, 2008 (no<br />

prelo).PASCHOLATI, S.F. & LEITE, B. Mecanismos bioquímicos de resistência à<br />

doenças. In: Luz,W.C. (Ed.). Revisão Anual de Patologia de Plantas. Vol. II. Passo<br />

Fundo: RAPP, p.1-52. 1994.PASCHOLATI, S.F.; STANGARLIN, J.R.; LEITE, B.;<br />

SCHWAN-ESTRADA, K.R.F. Mecanismos de patogenicidade em fungos. In: Luz,W.C.

(Ed.). Revisão Anual de Patologia de Plantas. V.6. Passo Fundo: RAPP. p.1-47.<br />

1998.PASCHOLATI, S.F. & LEITE, B. Hospedeiro: mecanismos de<br />

resistência. In: Bergamin Filho,A., Kimati,H. & Amorim,L. (Eds.). Manual de<br />

Fitopatologia - Princípios e Conceitos. Vol. I. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres,<br />

p.417-454. 1995.PASCHOLATI, S.F. Fitopatógenos: arsenal enzimático. In: Bergamin<br />

Fo, A.; Kimati, H. & Amorim, L. (Eds.). Manual de Fitopatologia - Princípios e<br />

Conceitos. Vol. I. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, p.343-64. 1995.PASCHOLATI,<br />

S.F. Fitopatógenos: fitotoxinas e hormônios. In: Bergamin Fo, A.; Kimati, H. & Amorim,<br />

L. (Eds.). Manual de Fitopatologia - Princípios e Conceitos. Vol. I. São Paulo: Ed.<br />

Agronômica Ceres, p.365-92. 1995.ROMEIRO, R.S. Indução de resistência em<br />

plantas a patógenos ? Cadernos Didáticos 56. Viçosa: Ed. UFV. 45p.<br />

1999.WALTERS, D.; NEWTON A.; LYON G. Induced resistance for plant defence.<br />

Oxford: Blackwell, 2007. 258p. AGRIOS, G.N. Plant Pathology. 5th. ed. San Diego:<br />

Elsivier Academic Press. 2005. 922p.AYRES, P.G. (Editor). Pests and Pathogens:<br />

Plant Responses to Foliar Attack. Lancaster: Bios Scientific Publishers, p.85-<br />

106.LUCAS, J.A. (Editor). Plant Pathology and Plant Pathogens. Cambridge:<br />

Blackwell Science, 1998. cap.7, p.109-122.MARIANO, R.L.R. & KLOEPPER, J.W.<br />

Método alternativo de biocontrole: resistência sistêmica induzida por rizobactérias. In:<br />

Luz,W.C. (Ed.). Revisão Anual de Patologia de Plantas. Passo Fundo: RAPP, Vol. 8.<br />

p.121-137. 2000.MORAES, M.G. Mecanismos da resistência adquirida em plantas. In:<br />

Luz,W.C. (Ed.). Revisão Anual de Patologia de Plantas. Passo Fundo: RAPP, Vol. 6.<br />

p.261-284. 1998.WALTERS, D.R., SCHOLES, J.D., BRYSON, R.J., PAUL, N.D. &<br />

McROBERTS, N. (Editores). Physiological Responses of Plants to Pathogens:<br />

Aspects of Applied Biology 42. Warwick: AAB. 358p.<br />

FISIOLOGIA PÓS-COLHEITA <strong>DE</strong> SEMENTES<br />

Ementa<br />

Transmitir conhecimentos básicos e aplicados de processos biológicos relacionados<br />

com a germinação, dormência, deterioração e vigor das sementes e suas relações<br />

com sistemas de produção. Analisar a pesquisa em tecnologia e produção de<br />

sementes.<br />

Bibliografia<br />

BASRA, A.S. Seed quality: basic mechanisms and agricultural implications. New York,<br />

Food Products Press, 1995.389 p .Bewley, J. D.; Black, A.M. Seeds - Physiology of<br />

development and germination. New York, Plenum Press. 2a ed.1994. 445p.Black, M. ;<br />

Pritchard, H.W. Desiccation and Survival in Plants: Drying without Dying. CABI<br />

Publishing, .2002. 416 p. Black, M., Bradford, K.J. and Vazquez-Ramos, J., eds. Seed<br />

Biology Advances and Applications: Proceedings of the Sixth International Workshop<br />

on Seeds, Merida, Mexico, 1999. CABI Publishing .1999. 497 p. Brasil. Ministério da<br />

Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes. Brasília:<br />

SNDV/CLAV. 1992. 365p. Carvalho, N.M. ; Nakagawa, J. ed. Sementes: ciência,<br />

tecnologia e produção.4a ed. Jaboticabal, FUNEP. 2000. 588p.Carvalho, N.M. A<br />

secagem de sementes. Jaboticabal, FUNEP, 1994, 165p.Cicero, S.M.; Marcos Filho,<br />

J. ; Silva, W.R. Atualização em produção desementes. Piracicaba: Fundação Cargill,<br />

1986. 223p.Copeland, L. O.; Mc Donald, M. B. Principles of seed science and

technology. Chapmman & Hall. 4a ed., 2001. 409p.Egli, D.B. Seed Biology and the<br />

Yield of Grain Crops. CAB International.1998.178 p. Ellis, R.H.; Black, M.; Murdoch,<br />

A.J. ; Hong, T.D., ed. Basic and Applied Aspects of SeedBiology: Proceedings of the<br />

Fifth International Workshop on Seeds, Reading, 1995. KluwerAcademic<br />

Publishers.1997. 823 p. Kigel, J.; Galili, G. Seed development and germination.<br />

Marcel Dekker, Inc. 1995. 853p.Krzyzanowski, F. C.; Vieira, R. D.; França Neto, J. B.<br />

Vigor de sementes: conceitos e testes. Associação Brasileira de Tecnologia de<br />

Sementes, Comitê de Vigor de Sementes. Londrina: ABRATES, 1999. 218p. Liberal,<br />

O.H.T. ; Coelho, R.C. Manual do laboratório de análise de sementes.<br />

Niteroi,PESAGRO-RIO, 1980. 95p.Marcos Filho, J.; Cicero, S. M.; Silva, W. R.<br />

Avaliação da qualidade das sementes. Piracicaba, FEALQ, 1987. 230p Marcos<br />

Filho,J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba, Fealq, 2005. 495 p.<br />

Mayer, A.M. & Poljakoff-Mayber, A. The germination of seeds. Oxford, PergamoPress,<br />

1989. 270p.Puzzi, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Campinas, Instituto<br />

Campineiro de Ensino Agrícola, 1986. 603p.Silva, J.S. Pré-processamento de<br />

produtos agrícolas. Juíz de Fora, Instituto Maria. 1995.509p.Vaughan, C.E.; Gregg,<br />

B.R. ; Delouche, J.C. Beneficiamento e manuseio de sementes. Brasília: Ministério da<br />

Agricultura, 1980.<br />

195p.Vieira, R.D. & Carvalho, N.M. Testes de vigor em sementes. Jaboticabal,<br />

FUNEP, 1994. 164p.Welch, G.B. Beneficiamento de sementes no Brasil. Brasília:<br />

Ministério da Agricultura, 1980. 205p Periódicos: Revista Brasileira de Sementes,<br />

Seed Science and Technology, Seed Science Research<br />

FISIOLOGIA VEGETAL<br />

Ementa<br />

A água no sistema solo-planta-atmosfera (absorção e perdas). Crescimento e<br />

produtividade das culturas. Mecanismos fotossintéticos nas plantas superiores.<br />

Interceptação da energia radiante. Análise de crescimento. Distribuição de<br />

assimilados nas plantas. Respiração e economia de carbono nas plantas. Limitações<br />

fisiológicas da produção vegetal. Nitrogênio e produtividade das culturas.<br />

Diferenciação e rendimento. Cultivos consorciados. Reprodução.<br />

Bibliografia<br />

DAVIES, P. J. Plant hormones. 2ed. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995.<br />

833p.FERRI, M.G. (Ed.). Fisiologia Vegetal - Vol.1. São Paulo: EPU, 1985,<br />

362p.FERRI, M.G. (Ed.). Fisiologia Vegetal - Vol.2. São Paulo: EPU, 1985,<br />

401p.HOPKINS, W.G. Introduction to plant physiology. 2nd Ed., New York: J. Wiley &<br />

Sons, 1999. 512 p.KRAMER, P. J. Water relations of plants. New York : Academic<br />

Press. 1983. 489p. LABOURIAU, L. G. A germinação de sementes. Washington:<br />

Organização dos Estados Americanos, 1983. 174p.LARCHER, W. Ecofisiologia<br />

vegetal. São Carlos: RIMA, 2000. 531p.MALAVOLTA, E., VITTI, G.C. & OLIVEIRA,<br />

S.A. Avaliação do estado nutricional de plantas: Princípios e aplicações. Piracicaba :<br />

POTAFÖS. 1989. 201p. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. 2 nd Ed.,<br />

San Diego: Academic Press Co., 1995. 889p.PESSARAKLI, M. Handbook of<br />

photosynthesis. 3rd Ed. Tucson: Marcel Dekker, 1996. 1056p.PIMENTEL, C.<br />

Metabolismo de Carbono na Agricultura Tropical, Seropédica: Edur, 1998,

159p.SALISBURY, F. B. , ROSS, C. W. Plant physiology. 4ed. California: Wadsworth,<br />

1992. 682p. SALISBURY, F.B., ROSS, C.W. Plant Physiology, 4th Ed., Belmont:<br />

Wadsworth Publishing Co., 1992, 682p.TAIZ, L. & ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal; trad.<br />

Santarém, E.R. [et. al.]. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 719p.TAIZ, L. & ZEIGER,<br />

E. Plant Physiology. 2ª ed. Sunderland, USA: Sinauer, 1998. 792p.VOET, D., VOET,<br />

J.G. Biochemistry. 2nd Ed., New York: J. Wiley & Sons, 1995. 1360p. ABELES, F. B. ,<br />

MORGAN, P. W. , SALTVEIT JUNIOR, M. E. Ethylene in plant biology. 2ed. California:<br />

Academic Press, 1992. 414p. AWAD, M. & CASTRO,P. R. C. Introdução a fisilogia<br />

vegetal. São Paulo : Nobel. 2ed. 1992. 177p. BEWLEY, J. D. & BLACK, M. Seeds:<br />

Physiology of development and germination. 1994. Washington : Plenum. Press.<br />

445p.BRETT, C. & WALDROW, K. Physiology and Biochemistry of Plant Cell Walls.<br />

1990.BRYANT, J. A. Fisiologia da semente. São Paulo : EPU-EDUSP. 1989. Coleção<br />

Temas de Biologia. v.31, 86p.CARVALHO, N. M. & NAKAGAWA, J. Sementes:<br />

Ciência, Tecnologia e Produção. Campinas : Fundação Cargill. 1988. 425p. <strong>DE</strong>NNIS,<br />

D. T. & TURDIN, D. M. Plant Physiology, Biochemistry and Molecular Biology.<br />

1990.GOTO, R.; TIVELLI, S.W. (Eds.). Produção de Hortaliças em Ambiente<br />

Protegido: Condições subtropicais. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998,<br />

319p.HALL, D.O., RAO, K.K. Photosynthesis. 6th Ed., Cambridge: Cambridge<br />

University Press, 1999. 228p.HARTMANN, H. , KESTER, D. E., DAVIES JR, F. T. ,<br />

GENEVE, R. L. Plant propagation: principles and practices. 6ed. New Jersey: Prentice<br />

Hall, 1997. 770p. HESS, D. Plant physiology. New York: Springer-Verlag, 1975.<br />

333p.KENDRICK, R. E. & FRANKLAND, B. Fitocromo e crescimento vegetal. São<br />

Paulo : EPU-EDUSP. 1981. Coleção Temas de Biologia. v.25, 76p.KIGEL, J. , GALILI,<br />

G. Seed development and germination. 2ed. N. York: Plenum Press, 1995, 853p.<br />

KLAR, A. E. A água no sistema solo-planta-atmosfera. São Paulo : Nobel.<br />

1984.408p.KLAUS, R. A água na produção agrícola. São Paulo : McGraw-Hill do<br />

Brasil. 1978. 119p.LENHINGER, A.L., NELSO, D.L., COX, M. Principios de<br />

bioquimica. 2ª Ed., São Paulo: Sarvier, 1995. 839Pp.MATTOO, A. K. , SUTTLE, J. C.<br />

The plant hormones ethylene. London:CRC Press, 1991. 337p. MAYER, A. M. ,<br />

POLJAKOFF-MAYBER, A. The germination of seeds. 4ed. New York: Pergamon<br />

Press, 1989. 270p.ROBERTS, J. A., egulators. Glasgow: Bell and Bein, 1988.<br />

190p.SUTCLIFFE, J. As plantas e a água. São Paulo : EPU-EDUSP. 1980. Coleção<br />

Temas de Biologia. v.23, 126p.TAKAHASHI, N., PHINNEY, B. O., MacMILLAN, J.<br />

Gibberelins. N. York: Springer-Verlag, 1991. 462p. WAREING, P. F., PHILLIPS, I. D.<br />

J. Growth and differention in plants. 3ed. Exeter: Wheaton, 1981. P. 343.WEAVER, R.<br />

J. Reguladores del crecimiento de las plantas en la agricultura. 5ed. Mexico: Trillas,<br />

1987. 622p.<br />

FITOPATOLOGIA GERAL<br />

Ementa<br />

Importância, natureza e classificação de doenças de plantas. Natureza e classificação<br />

dos agentes fitopatogênicos. Crescimento e reprodução dos agentes fitopatogênicos.<br />

Genética de agentes fitopatogênicos. Produção, liberação e disseminação de inóculo.<br />

Mecanismos de infecção. Fatores que afetam o desenvolvimento da doença: o<br />

hospedeiro, o agente patogênico, as condições ambientais. Controle de doenças de<br />

plantas: exclusão, erradicação, proteção, resistência.

Bibliografia<br />

AGRIOS, G.N. Plant Pathology. 5th. ed. San Diego: Elsivier Academic Press. 2005.<br />

922p.BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Eds.). Manual de Fitopatologia<br />

- Princípios e Conceitos. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1995. v.1.<br />

919p.BERGAMIN FILHO, A. & AMORIM, L. (Eds.). Doenças de Plantas Tropicais -<br />

Epidemiologia e Controle Econômico. São Paulo: Editora Agronômica Ceres. 1996,<br />

294p.BETTIOL, W. (Ed.). Controle Biológico de Doenças de Plantas. Jaguariúna:<br />

EMBRAPA-CNPDA, 1991, 388p.CAVALCANTI, L.S.; Di PIERO, R.M.; CIA, P.;<br />

PASCHOLATI, S.F.; RESEN<strong>DE</strong>, M.L.V.; ROMEIRO, R.S. Indução de resistência em<br />

plantas a patógenos e insetos. Piracicaba: FEALQ, 2005a. 263p.GHINI, R.<br />

Desinfestação do Solo com o Uso da Radiação Solar: Solarização e Coletor Solar.<br />

Jaguariúna: EMBRAPA-CNPMA, 1997, 29p.GIMENES- FERNAN<strong>DE</strong>S, N.; KIMATI, H.;<br />

KUROZAWA, C.; SOAVE, J.; BRIGNANI NETO, F.; BETTIOL, W. Guia de Fungicidas<br />

Agrícolas - Vol. I - Recomendações por Cultura. Jaboticabal: Grupo Paulista de<br />

Fitopatologia, 1998, 225p.GIMENES-FERNAN<strong>DE</strong>S, N.; KIMATI, H.; KUROZAWA, C.;<br />

SOAVE, J.; BRIGNANI NETO, F.; BETTIOL, W. Guia de Fungicidas Agrícolas - Vol. II<br />

- Recomendações por Produto. Jaboticabal: Grupo Paulista de Fitopatologia, 1998,<br />

220p.MENTEN, J.O.M. (Ed.). Patógenos em Sementes: Detecção, Danos e Controle<br />

Químico. São Paulo: Ciba Agro, 1995, 321p.VALE, F.X.R.; ZAMBOLIM, L. (Eds.).<br />

Controle de Doenças de Plantas - Vol. 1 - Grandes Culturas. Brasília: Ministério da<br />

Agricultura e do Abastecimento, 1997, 554p.VALE, F.X.R.; ZAMBOLIM, L. (Eds.).<br />

Controle de Doenças de Plantas - Vol. 2 - Grandes Culturas. Brasília: Ministério da<br />

Agricultura e do Abastecimento, 1997, 1132p.ZAMBOLIM, L.; <strong>DO</strong> VALE, F.X.R.;<br />

COSTA,H. Controle Integrado das Doenças das Hortaliças. Viçosa: UFV, 1997, 134p.<br />

AYRES, P.G. (Ed.). Pests and Pathogens: plant responses to foliar attack. Lancaster:<br />

Bios Scientific Publishers, 1992, 203p.AZEVE<strong>DO</strong>, L.A.S. Manual de Quantificação de<br />

Doenças de Plantas. São Paulo: Novartis Biociências. 1997. 114p.CANTERI, M.G.;<br />

DALLA PRIA, M.; SILVA, O.C. Principais Doenças Fúngicas do Feijeiro - Orientação<br />

para Manejo Econômico e Ecológico. Ponta Grossa: UEPG, 1999, 178p.DHINGRA,<br />

O.D.;SINCLAIR, J.B. Basic Plant Pathology Methods. Boca Raton, Flórida: CRC<br />

Press, 1985, 335p.KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZEN<strong>DE</strong>, J.A.M.; BERGAMIN FILHO,<br />

A.; CAMARGO, L.E.A. (Eds.). Manual de Fitopatologia ? Doenças das Plantas<br />

Cultivadas. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 2005. v.2. 663p.VALE, F.X.R.;<br />

ZAMBOLIM, L. (Eds.). Controle de Doenças de Plantas - Vol. 1 - Grandes Culturas.<br />

Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1997, 554p.VALE, F.X.R.;<br />

ZAMBOLIM, L. (Eds.). Controle de Doenças de Plantas - Vol. 2 - Grandes Culturas.<br />

Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1997, 1132p.ZAMBOLIM, L.;<br />

VALE, F.X.R.; COSTA, H.C. (Eds.). Controle de Doenças de Plantas - Vol. 1 -<br />

Hortaliças. Viçosa: os editores, 2000, p.1-444.ZAMBOLIM, L.; VALE, F.X.R.; COSTA,<br />

H.C. (Eds.). Controle de Doenças de Plantas - Vol. 2 - Hortaliças. Viçosa: os editores,<br />

2000, 444-879p.ZAMBOLIM, L.; VALE, F.X.R.; MONTEIRO, A.J.A.; COSTA, H.C.<br />

(Eds.). Controle de Doenças de Plantas - Vol. 1 - Fruteiras. Viçosa: os editores, 2002,<br />

674p.ZAMBOLIM, L.; VALE, F.X.R.; MONTEIRO, A.J.A.; COSTA, H.C. (Eds.).<br />

Controle de Doenças de Plantas - Vol. 2 - Fruteiras. Viçosa: os editores, 2002, 675-<br />

1313p.

FRUTICULTURA <strong>DE</strong> CLIMA TEMPERA<strong>DO</strong><br />

Ementa<br />

Importância da fruticultura de clima temperado em regiões frias e subtropicais,<br />

peculiaridades das frutas de clima temperado, técnicas de produção de mudas e<br />

fisiologia da produção das principais frutíferas de clima temperado no Brasil<br />

(Prunoideaes ? pessegueiro, ameixeira, nectarineira e damasqueiro japonês;<br />

Pomoideaes ? marmeleiro, macieira e pereira; figueira, amoreira-preta, framboeseira<br />

e videira) e objetivos dos programas de melhoramento genético nacional.<br />

Bibliografia<br />

ANTUNES, L.E.C.; RASEIRA, M.C.B. Aspectos técnicos da cultura da amora-preta.<br />

Brasília: Embrapa, 2004. 54p. (Documentos 122).BRUCKNER, C.H. Melhoramento de<br />

frutíferas de clima temperado. Viçosa: UFV, 2002. 186p.CENTELLAS-QUEZADA, A.;<br />

NAKASU, B.H.; HERTER, F.G. (Ed.). Pêra produção. Brasília: EMBRAPA Informação<br />

Tecnológica, 2003. 105p.CORRÊA, L.S.; BOLIANI, A.C. (Ed.). Cultura da figueira: do<br />

plantio à comercialização. Ilha Solteira: FAPESP, 1999. 259p.EPAGRI. A cultura da<br />

macieira. EPAGRI: Florianópolis, 2002. 743p.FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.;<br />

NACHTIGAL, J.C. Propagação de plantas frutíferas. Brasília: EMBRAPA Informação<br />

Tecnológica, 2005. 221p.GUERREIRO, A. Nueva Olivicultura. 4º Ed. Madri: Mundi-<br />

Prensa, 2000. 281p.INGL.EZ <strong>DE</strong> SOUZA, J.S. Poda de plantas frutíferas. São Paulo,<br />

Nobel, 2005. 191p.INGL.EZ <strong>DE</strong> SOUZA, J.S.; MARTINS, F.P. Viticultura brasileira:<br />

principais variedades e suas características. Piracicaba: FEALQ, 2002. 368p.KLUGE,<br />

R.A.; NACHTIGAL, J.C.; FACHINELLO, J.C.; BILHALVA, A.B. Fisiologia e manejo<br />

pós-colheita de frutas de clima temperado.<br />

Campinas: Livraria e Editora Rural, 2002. 214p.LORENZI, H.; BACHER, L.;<br />

LACERDA, M.; SARTORI, S. Frutas brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa:<br />

Instituto Plantarum de estudos da flora, 2006. 640p.ME<strong>DE</strong>IROS, C.A.B.; RASEIRA,<br />

M.C.B. A cultura do pessegueiro. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1998. 350p.PAULA Jr.,<br />

T.J.; VENZON, M. 101 Culturas: Manual de tecnologia agrícola. Belo Horizonte:<br />

EPAMIG, 2007. 800p.PIO, R.; CAMPO DALL´ORTO, F.A.; ALVARENGA, A.A.;<br />

ABRAHÃO, E.; BUENO, S.C.S.; MAIA, M.L. A Cultura do Marmeleiro. Piracicaba:<br />

ESALQ/USP, 2005. 53p. (Série Produtor Rural, 29).POMMER, C.V. (Ed.). Uva:<br />

Tecnologia de produção, pós-colheita e mercado. Porto Alegre: Cinco Continentes,<br />

RASEIRA, M.C.B.; ANTUNES, L.E.C. A cultura do mirtilo. Brasília: Embrapa, 2004.<br />

69p. (Documentos 121).RASEIRA, M.C.B.; GONÇALVES, E.D.; TREVISAN, R.;<br />

ANTUNES, L.E.C. Aspectos técnicos da cultura da framboeseira. Brasília: Embrapa,<br />

2004. 24p. (Documentos 120).SIMÃO, S. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ,<br />

1998. 760p. Periódicos Científicos: Revista Brasileira de Fruticultura, Revista Scientia<br />

Agrícola, Pesquisa Agropecuária Brasileira, Fruits e Acta Horticulturae.<br />

FRUTICULTURA <strong>DE</strong> CLIMA TROPICAL E SUBTROPICAL<br />

Ementa<br />

Importância da fruticultura de clima tropical e subtropical, técnicas de produção de<br />

mudas e fisiologia da produção das principais frutíferas de clima tropical e subtropical<br />

no Brasil (abacaxizeiro, bananeira, mamoeiro, mangueira, goiabeira, maracujazeiro,

citros, abacateiro, caquizeiro e nespereira).<br />

Bibliografia<br />

ALVES, E.J. A cultura da bananeira: aspectos técnicos, socioeconômicos e<br />

agroindustriais. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1999. 585p.AUGUSTÍ, M. Fruticultura.<br />

Madrid: Mundi-Prensa, 2004. 493p.AGUSTÍ, M.; MARTÍNEZ-FUENTES, A.; MESEJO,<br />

C.; JUAN, M.; ALMELA, V. Laranja-Tangerina- Tangor. Porto Alegre: Ed. Cinco<br />

Continentes, 2007. 75p.BRUCKNER, C.H. (Ed.). Melhoramento de fruteiras tropicais.<br />

Viçosa: UFV, 2002. 422p.CERQUEIRA, J.M. Fruticultura Geral. Lisboa: Litexa, 2004.<br />

291p.CHALFUN, N.N.J.; PIO, R. Aquisição e plantio de mudas frutíferas. 113. ed.<br />

Lavras: Editora UFLA, 2002. 19 p. (Boletim Técnico).COSTA, D.C. Abacaxi irrigado<br />

em condições semi-áridas. Brasília: EMBRAPA-SPI, 2001.<br />

108p.CUNHA, G.A.P.; CABRAL, J.R.S.; SOUZA, L.F.S. O abacaxizeiro: cultivo,<br />

agroindústria e economia. Brasília: EMBRAPA Comunicação para transferência de<br />

tecnologia, 1999. 480p.CUNHA, G.A.P. 500 perguntas, 500 respostas: abacaxi.<br />

Brasília: Embrapa SPI, 2004. 186p.FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.;<br />

NACHTIGAL, J.C. Propagação de plantas frutíferas. Brasília: EMBRAPA Informação<br />

Tecnológica, 2005. 221p.GONZAGA NETO, L. (Ed). Goiaba Produção. Brasília:<br />

EMBRAPA Informação Tecnológica, 2001. 72p.HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E.;<br />

DAVIES JUNIOR, F.T.; GENEVE, R.L. Plant propagation: principles and practices. 7.<br />

ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 880p.INGLÊZ <strong>DE</strong> SOUZA, J.S. Poda de plantas<br />

frutíferas. São Paulo, Nobel, 2005. 191p.KOLLER, O.C. Abacate: produção de mudas,<br />

instalação e manejo de pomares, colheita e pós-colheita. Porto Alegre: Cinco<br />

Continentes, 2002. 154p.LIMA, A.A. (Ed.). Maracujá Produção. Brasília: EMBRAPA<br />

Informação Tecnológica, 2002. 104p.LIMA, A.A. (Ed.). O cultivo do maracujá. Cruz<br />

das Almas: EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, 1999. 130p. (EMBRAPA Mandioca e<br />

Fruticultura, 35).LORENZI, H.; BACHER, L.; LACERDA, M.; SARTORI, S. Frutas<br />

brasileiras e exóticas cultivadas. Nova Odessa: Instituto Plantarum de estudos da<br />

flora, 2006. 640p.MANICA, I. Fruticultura em pomar doméstico: planejamento,<br />

formação e cuidados. Porto Alegre: Ed. Cinco Continentes, 2004. 143p. MARTINS,<br />

F.P.; PEREIRA, F.M. Cultura do caquizeiro. Jaboticabal: FINEP, 1989. 71p.MATOS,<br />

A.P. (Ed.). Manga Produção. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2000.<br />

63p.MATTOS JÚNIOR, D.; <strong>DE</strong> NEGRI, J.D.; PIO, R.M.; POMPEU JÚNIOR, J. (Eds).<br />

Citros. Campinas: Instituto Agronômico, 2005. 929p.MATTOS JÚNIOR, D.; <strong>DE</strong><br />

NEGRI, J.D.; FIGUEIRE<strong>DO</strong>, J.O. (Eds). Lima ácida tahiti. Campinas: Instituto<br />

Agronômico, 2003. 162p.MELETTI, L.M.M. (Ed.). Propagação de frutíferas tropicais.<br />

Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária, 2000. 239p.MELGAREJO, P. Prácticas<br />

delFruticultura. Madrid: Mundi-Prensa, 2001. 237p.OJIMA, M.; DALL?ORTO, F.A.;<br />

BARBOSA, W.; MARTINS, F.P.; SANTOS, R.R. Cultura da nespereira. Campinas:<br />

Instituto Agronômico, 1999. 36p. (Boletim técnico, 185).PAULA Jr., T.J.; VENZON, M.<br />

101 Culturas: Manual de tecnologia agrícola. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007.<br />

800p.PÉREZ, A.R. El cultivo del níspero y el valle del algar-guadalest. Córdoba: Artes<br />

Gráficas Aitana, 1983. 181p.PIO, R.; SCARPARE FILHO, J.A.; MOURÃO FILHO, F.de<br />

A.A. A cultura do caquizeiro. 23. ed. Piracicaba: DIBD/ESALQ, 2003. 35 p. (Boletim<br />

Técnico).PIO, R.; VALE, M.R.do; JUNQUEIRA, K.P.; RAMOS, J.D. A cultura da<br />

goiabeira. 95. ed. Lavras: Editora UFLA, 2002. 32 p. (Boletim Técnico).RAGAZZINI, D.<br />

El kaki. Madrid: Mundi-Prensa, 1985. 175p.SANCHES, N.F.; DANTAS, J.L.L. (Ed.). O

cultivo do mamão. Cruz das Almas: EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, 1999. 105p.<br />

(EMBRAPA Mandioca e Fruticultura, 34).SIMÃO, S. Tratado de Fruticultura.<br />

Piracicaba: FEALQ, 1998. 760p.SOBRINHO, A.P.C. 500 perguntas, 500 respostas:<br />

citros. Brasília: Embrapa SPI, 2005. 219p.TRINDA<strong>DE</strong>, A.V. (Ed.). Mamão Produção.<br />

Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 2000. 77p. Periódicos Científicos:<br />

Revista Brasileira de Fruticultura, Revista Laranja, Revista Scientia Agrícola, Pesquisa<br />

Agropecuária Brasileira, Fruits e Acta Horticulturae.<br />

IMPLANTAÇÃO <strong>DE</strong> POVOAMENTOS FLORESTAIS<br />

Ementa<br />

Ecofisiologia do crescimento de vegetais formadores de lenho; formação de estruturas<br />

reprodutivas e dispersão de sementes; formação de mudas e de povoamentos<br />

florestais; viveiros florestais; qualidade de mudas florestais; implantação de<br />

povoamentos florestais; controle de formigas e cupins; talhonamento; espaçamento e<br />

crescimento florestal<br />

Bibliografia<br />

Carneiro, J.G. de A . Produção e Controle de Qualidade de Mudas Florestais.<br />

UFPR/UENF/FUPEF. 1995.<br />

Galvão, A .P.M. Reflorestamento de propriedade rurais para fins produtivos<br />

ambientais. Embrapa Florestas, Colombo, PR, 2000.<br />

Gonçalves, J.L.M.; Stape, J.L. Conservação e cultivo de solos para plantações florestais.<br />

IPEF, Piracicaba, SP. 2002.<br />

Kronka, F.J.N. et al. A cultura do Pinus no Brasil. SBS, São Paulo, SP. 2005.<br />

Paiva, H.N. de et al. Cultivo de eucalipto em propriedades rurais. Aprenda Fácil, Viçosa,<br />

MG.2001.<br />

Consulta aos periódicos Revista Árvore, Scientia Forestalis, Floresta e Ambiente,<br />

Cerne, Ciência Florestal, Semina, Pesquisa Agropecuária Brasileira, Acta<br />

Amazônica, Floresta.<br />

MANEJO <strong>DE</strong> GRAN<strong>DE</strong>S CULTURAS I<br />

Ementa<br />

Diferentes aspectos e recentes avanços da pesquisa agronômica, relacionados com a<br />

tecnologia da produção das culturas de soja, feijão e milho.<br />

Bibliografia<br />

ARANTES, N. E.; SOUZA, P. I. de M. de. Cultura da soja nos cerrados. Piracicaba :<br />

POTAFÓS, 1993. 535p.ARAÚJO, R. S. et al. Cultura do feijoeiro comum no Brasil.<br />

Piracicaba: POTAFÓS, 1996. 786p.CÂMARA, G.M.S. Soja: tecnologia da produção II.

Piracicaba: ESALQ/LPV, 2000. 450p.BÜLL, L. T., CANTARELLA, H. Cultura do milho:<br />

fatores que afetam a produtividade. Piracicaba: POTAFÓS, 1993.<br />

301p.COOR<strong>DE</strong>NA<strong>DO</strong>RIA <strong>DE</strong> ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL. Manual das<br />

culturas. v.1. Campinas : CATI, 1997. 578p.EMBRAPA. Centro de Pesquisa<br />

Agropecuária do Oeste. Milho: Informações técnicas. Dourados: EMBRAPA-CPAO,<br />

1997. 222p. (Circular Técnico, 5).EMBRAPA. Tecnologias de produção de soja ?<br />

Paraná 2007. Londrina: EMBRAPA/CNPSo, 2006. 220p.FANCELLI, A. L., <strong>DO</strong>URA<strong>DO</strong><br />

NETO, D. Produção de milho. Guaíba: Agropecuária, 2000. 360p.FORNASIERI<br />

FILHO, D. A cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 273 p.IAPAR. Instituto<br />

Agronômico do Paraná. A cultura do milho no Paraná. Londrina: FIAPAR, 1991. 271p.<br />

(Circular, 68).PAULA JÚNIOR, T.Z.; VENZON, M. 101 culturas ? Manual de<br />

tecnologias agrícolas. Belo Horizonte: EPAMIG, 2007. 800p.SANTOS, O. S. dos S. A<br />

cultura da soja - 1. São Paulo: Globo, 1988. 299p.VIEIRA, C. PAULA JÚNIOR, T.J.<br />

de,BORÉM, A. Feijão: aspectos gerais e cultura no Estado de Minas Gerais. Viçosa:<br />

UFV, 1998. 596p.ZIMMERMANN, M. J. de O. et. al. Cultura do feijoeiro: fatores que<br />

afetam a produtividade. Piracicaba: POTAFÓS, 1988. 589p. EPSTEIN, BLOOM.<br />

Nutrição mineral de plantas. 2006 403p.MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral<br />

de plantas. São Paulo: Ceres, 2006, 638p.PAIVA, R.; OLIVEIRA, L.M. de. Fisiologia e<br />