Anexo - Ana

Anexo - Ana

Anexo - Ana

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nota Técnica SUM nº 09/2004<br />

Processo n°: 02501.002612/2003-72.<br />

Ao Senhor Joaquim Gondim Filho<br />

Superintendente de Usos Múltiplos<br />

Em 10 de março de 2004<br />

Assunto: SÉRIES DE VAZÕES DE USOS CONSUNTIVOS DE APROVEITAMENTOS<br />

LOCALIZADOS NA BACIA DO RIO TIETÊ.<br />

I. INTRODUÇÃO<br />

1. As ações antrópicas que ocorrem em uma bacia hidrográfica podem afetar o<br />

regime fluvial de seus cursos d’água. Entre essas ações, podemos citar como mais relevantes<br />

para o regime fluvial: a implantação e operação de reservatórios, as transposições de vazões e as<br />

retiradas para diversos fins.<br />

2. Em particular, as retiradas de água para usos diversos têm, em sua grande<br />

maioria, caráter consuntivo e, por não se dispor de cadastros amplos e atualizados de usuários de<br />

recursos hídricos, ficam incorporadas às séries de vazões observadas, sem distinção de sua<br />

origem e caracterização de sua evolução. Este fato pode trazer conseqüências indesejáveis como:<br />

• subestimativa da disponibilidade dos recursos hídricos;<br />

• não ser levado em conta no planejamento e regulação de uso de recursos<br />

hídricos (como a avaliação do pedido de declaração de reserva de<br />

disponibilidade hídrica para fins de aproveitamento de novos potenciais<br />

hidráulicos); e<br />

• no caso do setor elétrico, tanto o planejamento da expansão quanto o da<br />

operação ficarem privados de considerar, de forma explícita, a evolução dos<br />

usos consuntivos e seus reflexos sobre a produção energética dos<br />

aproveitamentos existentes e/ou programados.<br />

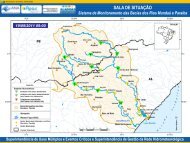

3. O projeto “ESTIMATIVA DAS VAZÕES PARA ATIVIDADES DE USO<br />

CONSUNTIVO DA ÁGUA NAS PRINCIPAIS BACIAS DO SISTEMA INTERLIGADO<br />

NACIONAL – SIN”, contratado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (contrato<br />

DPP nº 068/2003), foi desenvolvido sob a coordenação técnica da ANA e com o<br />

acompanhamento técnico sistemático de uma comissão formada com representantes do ONS, da<br />

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e do Ministério de Minas e Energia – MME,<br />

tendo como objetivo estimar as vazões de retirada, retorno e consumo, para cinco classes de uso,<br />

nas 93 sub-bacias de contribuição incremental, distribuídas nas bacias do rio Paraná a montante<br />

da usina de Itaipu, do rio Iguaçu a montante da usina de Salto Caxias, do rio São Francisco a<br />

montante da usina de Xingó e do rio Tocantins a montante da usina de Tucuruí, indicadas na<br />

figura 1.<br />

1

UHE ITAIPU<br />

UHE TUCURUÍ<br />

UHE SALTO CAXIAS<br />

UHE XINGÓ<br />

Figura 1. Bacias hidrográficas que compõem a área de abrangência do projeto.<br />

4. Definem-se para fins desta Nota Técnica, os seguintes conceitos:<br />

• vazão de retirada – vazão captada nos municípios e agregadas para as bacias<br />

de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico (incluindo, também,<br />

as captações nos próprios reservatórios), para atividades de uso consuntivo<br />

da água;<br />

• vazão de retorno – vazão lançada nos municípios e agregadas para as bacias<br />

de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico, decorrentes de<br />

despejo de parcela remanescente da vazão de retirada para atividades de uso<br />

consuntivo da água (parcela não consumida da vazão de retirada); e<br />

• vazão de consumo – diferença entre a vazão de retirada e de retorno, nas<br />

bacias de contribuição de cada aproveitamento hidroelétrico, para atividades<br />

de uso consuntivo da água (parcela consumida da vazão de retirada).<br />

2

5. As atividades de uso consuntivo identificadas no projeto foram as seguintes:<br />

• irrigação;<br />

• abastecimento urbano;<br />

• abastecimento rural;<br />

• criação animal; e<br />

• abastecimento industrial.<br />

6. Esta Nota Técnica refere-se à metodologia e aos resultados obtidos pelo projeto<br />

para os locais de barramento das usinas na bacia do rio Tietê, listadas na Tabela 1, para as quais<br />

foram estimadas as vazões de retirada, de retorno e de consumo, de forma discriminada para<br />

cada uso consuntivo, considerando sua evolução temporal, passada e futura, ao longo do período<br />

1931-2010 (período histórico de 1931 a 2001, acrescido dos valores de um cenário de projeção<br />

de evolução de 2002 a 2010).<br />

Tabela 1. Relação das usinas do rio Tietê consideradas no projeto<br />

Aproveitamento Rio Área de<br />

drenagem<br />

(km 2 )<br />

Situação Agente de Geração<br />

Ponte Nova Tietê - (1) EMAE<br />

Billings Pinheiros - (1) EMAE<br />

Guarapiranga Guarapiranga - (1) EMAE<br />

Edgard de Souza Tietê - (1) EMAE<br />

Barra Bonita Tietê 32.330 (1) AES TIETÊ<br />

Álvaro Souza Lima<br />

(Bariri)<br />

Tietê 35.430 (1) AES TIETÊ<br />

Ibitinga Tietê 43.500 (1) AES TIETÊ<br />

Mário L. Leão<br />

(Promissão)<br />

Tietê 57.610 (1) AES TIETÊ<br />

Nova Avanhandava Tietê 62.300 (1) AES TIETÊ<br />

Três Irmãos Tietê 71.510 (1) CESP<br />

(1) - Usina em operação<br />

7. Maiores detalhes sobre o projeto poderão ser obtidos no “Relatório Final –<br />

Metodologia e Resultados Consolidados” do Consórcio Fahma/Dreer.<br />

II. METODOLOGIA<br />

II.1. Período histórico de 1931 a 2001<br />

3

II.1.1. Irrigação<br />

1. A estimativa das séries de vazões (retirada, retorno e consumo) para a agricultura<br />

irrigada foi baseada na avaliação da demanda real de água pelos cultivos, que é função do<br />

balanço hídrico nas áreas irrigadas, dos aspectos inerentes às espécies cultivadas e das condições<br />

de manejo aplicadas. A metodologia adotada consistiu, essencialmente, de quatro etapas:<br />

• cálculo das áreas irrigadas;<br />

• cálculo da evapotranspiração;<br />

• cálculo da precipitação efetiva; e<br />

• cálculo das vazões para irrigação.<br />

Cálculo das áreas irrigadas<br />

2. No cálculo das áreas colhidas foram utilizados, como fonte principal de<br />

informação, os Censos Agropecuários do IBGE dos anos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980,<br />

1985 e 1995/96. Para o período anterior a 1940, foi realizada uma extrapolação linear regressiva<br />

com base na tendência de 1940 a 1950. Com relação à área total irrigada por município, os<br />

Censos fornecem tal informação a partir de 1960, período que coincide com o início da expansão<br />

da prática da irrigação no Brasil. Para o período anterior a 1960, foi realizada extrapolação linear<br />

regressiva com base na tendência de 1960 a 1970.<br />

3. Como os dados constantes nos Censos referem-se apenas à área total irrigada e à<br />

área ocupada com cada cultura no município, e à área irrigada por cultura no estado, ou seja,<br />

uma vez que não existe nos Censos informação específica de área irrigada por cultura no nível de<br />

desagregação municipal, foi necessário estimá-la. Isso foi feito admitindo-se que, em cada<br />

município, a proporção entre a área irrigada e área colhida de uma determinada cultura é a<br />

mesma verificada no estado ao qual pertence o município. Admite-se, portanto, que, na média, os<br />

municípios têm a mesma relação “área irrigada / área colhida”, para cada cultura, que os estados<br />

a que pertencem.<br />

4. Desta forma, foi obtida uma área irrigada anual por cultura para cada município,<br />

nos anos dos Censos, enquanto que para a estimativa desse parâmetro nos anos entre os Censos,<br />

foram realizadas interpolações lineares. Nos casos onde municípios surgiam entre um censo e<br />

outro, adotou-se um processo de interpolação, onde os parâmetros de interesse de cada um deles<br />

foram interpolados entre zero, no censo imediatamente anterior à sua criação, e os valores do<br />

censo em eles apareceram pela primeira vez. Procedimento inverso, porém análogo, foi<br />

empregado no caso de municípios que se fundiam a outros no período entre censos. Excetuandose<br />

a bacia do São Francisco, para a extrapolação da área irrigada de 1995/96 (último censo<br />

disponível) a 2001, adotou-se a mesma tendência observada no período anterior (1985 a 1996).<br />

5. A fim de converter os valores anuais de área irrigada por cultura de cada<br />

município em valores mensais, foi utilizado o calendário de colheita do Censo Agropecuário<br />

1995/1996. O calendário de colheita representa a divisão mensal da área total colhida<br />

anualmente no Estado para cada cultura. A sua aplicação no nível municipal exigiu a conversão<br />

dos valores apresentados em percentuais do total colhido. Com isso foi possível estabelecer, para<br />

cada município, um calendário de colheitas, multiplicando-se a área colhida no município com<br />

uma determinada cultura pelos valores percentuais do calendário estadual.<br />

6. Partindo dos calendários de colheita convertidos para os municípios, considerouse<br />

que a colheita dos campos cultivados sob irrigação acontecia nos meses onde ocorriam as<br />

4

menores áreas colhidas, posto que as maiores áreas são plantadas nos meses da estação chuvosa,<br />

minimizando significativamente a irrigação. Assim, partindo-se da menor área colhida com uma<br />

determinada cultura, seguiu-se mês-a-mês por ordem crescente da área irrigada (mantendo-se os<br />

percentuais mensais calculados), foram estabelecidos, para cada município, tanto o calendário da<br />

irrigação dessa cultura quanto a distribuição da área irrigada ao longo do ano.<br />

Cálculo da evapotranspiração<br />

7. No projeto foi adotado o método de Penman–Monteith-FAO (DOORENBOS E<br />

PRUITT, 1977) para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo). Este método vem<br />

sendo adotado pela Food and Agriculture Organization – FAO - desde 1990.<br />

8. No cálculo da evapotranspiração de referência, foram utilizados os parâmetros de<br />

umidade relativa do ar, temperatura média do ar, número de horas de insolação e velocidade do<br />

vento.<br />

9. A umidade relativa do ar, a temperatura média do ar e o número de horas de<br />

insolação foram obtidos das Normais Climatológicas, do Instituto Nacional de Meteorologia –<br />

INMET, dos períodos 1931 – 1960 e 1961 – 1990. Como a irrigação passou a ser relevante a<br />

partir da década de 60, as Normais do período 1961 – 1990 foram as adotadas nas estações em<br />

que estavam disponíveis. As do período 1931 – 1960, foram utilizadas nas estações em que não<br />

se dispunha de Normais calculadas para 1961 – 1990. Além dos dados das Normais, e tendo<br />

como objetivo adensar a malha de estações, foram selecionadas algumas estações dentre aquelas<br />

cujos dados estão disponíveis na ANA (com dados do período 1961 – 1978) e calculou-se a<br />

média de longo período dos parâmetros necessários.<br />

10. Também foram selecionadas estações no entorno das bacias, porém externas à<br />

elas (nas áreas denominadas “áreas tampão”), com o objetivo de proporcionar uma melhor<br />

espacialização.<br />

11. Testes de análise temporal realizados pelo Consórcio (consistência entre os<br />

períodos 31-60 e 61-90 das “Normais” e 61-78 dos dados da ANA) respaldaram a adoção desta<br />

configuração de postos.<br />

12. Para a velocidade do vento foram utilizados valores médios calculados pelo<br />

próprio Consórcio a partir de dados obtidos junto ao INMET, uma vez que não são publicados<br />

valores referentes a este parâmetro nas Normais Climatológicas.<br />

13. Os valores da evapotranspiração de referência, estimados a partir das variáveis<br />

meteorológicas referentes a cada uma das estações (informação pontual), foram espacializados<br />

utilizando-se o método de extrapolação pelo inverso do quadrado da distância em relação à sede<br />

municipal, de modo a se obter os valores de evapotranspiração de referência para cada<br />

município.<br />

14. O comportamento da evapotranspiração real da cultura acompanha o crescimento<br />

vegetativo dessa cultura, do plantio até a colheita, como também depende da quantidade de água<br />

fornecida. Assim, os valores estimados de evapotranspiração de referência para cada município<br />

foram convertidos em evapotranspiração potencial da cultura ( ET pc ), e desta para a<br />

evapotranspiração real da cultura (ETrc), através das seguintes equações:<br />

ET = ET ∗ K<br />

(1)<br />

pc<br />

rc<br />

o<br />

pc<br />

c<br />

ET = ET ∗ K<br />

(2)<br />

s<br />

5

Em que:<br />

ET pc = evapotranspiração potencial da cultura (mm);<br />

ET o = evapotranspiração de referência (mm);<br />

ET rc = evapotranspiração real da cultura (mm);<br />

Kc = coeficiente de cultivo da cultura no município para o mês (adimensional);<br />

Ks = coeficiente de umidade da cultura no município para o mês (adimensional).<br />

15. Como já foi descrito anteriormente, a partir do calendário de colheitas estadual<br />

foram definidos também o calendário das culturas na base municipal e a distribuição da área<br />

irrigada mensalmente, por cultura, por município (Ai). A partir destes dados foi possível associar<br />

a cada município uma “cultura média”, que é uma cultura fictícia representada pela média<br />

ponderada (em relação às áreas individuais das culturas) do parâmetro Kc (gerando Kcm). Os<br />

coeficientes de cultivo referentes a cada cultura adotados no projeto são os apresentados por<br />

ALLEN et al. no Boletim FAO -Irrigation and Drainage n o 56 (1998).<br />

16. A utilização da evapotranspiração real da cultura, em lugar da evapotranspiração<br />

potencial, no presente trabalho, justifica-se porque a evapotranspiração potencial tende a<br />

superestimar a demanda de água para irrigação, uma vez que se estaria considerando que a<br />

umidade do solo permanece constante e próxima à capacidade de campo (ou seja, Ks = 1), o que<br />

não corresponde à realidade. No estudo do Projeto São Francisco (ANA / GEF / PNUMA / OEA,<br />

2002), que abrangeu 55 projetos de irrigação, em 82% das avaliações realizadas em propriedades<br />

que utilizam irrigação localizada esta foi deficitária e em 58% dos casos foi feita após o<br />

momento adequado. Para os sistemas de irrigação por aspersão, 77% das avaliações indicaram<br />

irrigações com déficit e 68% das irrigações foram feitas após o momento adequado. Assim<br />

sendo, a consideração da evapotranspiração como sendo igual a potencial promoveria uma<br />

grande superestimativa da vazão de retirada para a irrigação em relação àquela que realmente<br />

ocorre.<br />

17. Os valores de coeficiente de umidade do solo foram obtidos dos resultados do<br />

trabalho “Estimativa da eficiência do uso da água pela irrigação na Bacia do São Francisco”,<br />

apresentados pelo Projeto São Francisco (ANA / GEF / PNUMA / OEA, 2002). São eles:<br />

• Irrigação por aspersão: K s = 0,81; e<br />

• Irrigação localizada: K s = 0,88.<br />

18. Para cada cultura considerada, foi associado um método de irrigação mais<br />

freqüente, vinculando-se valores de Ks a cada cultura. Assim, da mesma maneira como efetuado<br />

para Kc, calculou-se um valor de Ks médio para o município, baseado na proporção entre as áreas<br />

irrigadas de cada cultura (gerando Ksm).<br />

19. Os valores de Kcm e Ksm determinados foram aplicados nas equações 1 e 2,<br />

resultando no valor de evapotranspiração real da cultura média para cada município.<br />

Cálculo da precipitação efetiva<br />

20. A precipitação efetiva foi obtida com base na metodologia estabelecida pelo U.S.<br />

Department of Agriculture - Soil Conservation Service (USDA-SCS), descrita por<br />

DOORENBOS & PRUITT (1977) no Boletim FAO - Irrigation and Drainage n o 24. Ela<br />

6

incorpora alterações no comportamento da infiltração em função da quantidade de água<br />

armazenada no solo no momento da irrigação.<br />

21. Por esta metodologia, a precipitação efetiva é obtida em função da precipitação<br />

total e da evapotranspiração potencial da cultura. Assim, para cada município e para cada mês de<br />

cada um dos anos do histórico, foram calculados os valores da precipitação efetiva em função da<br />

respectiva evapotranspiração potencial da cultura média (calculada pela equação 1) e da<br />

precipitação total, sendo esta última obtida a partir da espacialização dos dados pontuais de totais<br />

mensais de precipitação, obtidos das estações pluviométricas do banco de dados da ANA. Dessa<br />

forma, contando-se com um número variável de estações mês a mês, cobriu-se o período de 1931<br />

a 2001. O método de extrapolação pelo inverso do quadrado da distância, já citado no item<br />

referente a evapotranspiração, foi aplicado para a espacialização dos dados de precipitação,<br />

permitindo a obtenção dos mesmos para cada município.<br />

22. Na estimativa da precipitação efetiva, adotou-se 75 mm como valor de<br />

armazenamento médio (∆S) para todos os tipos de solo. Cabe destacar que a adoção de um valor<br />

médio para ∆S não representou erro significativo. Variações da ordem de 30% para mais ou para<br />

menos no valor de ∆S – o que abrange a maioria dos solos sob irrigação – implicam em<br />

correções na precipitação efetiva que não ultrapassam os 7%.<br />

Cálculo das vazões para irrigação<br />

23. A estimativa da vazão de retirada pela irrigação foi realizada, para cada um dos<br />

municípios pertencentes à bacia de drenagem, pela equação de balanço hídrico:<br />

( )<br />

( ETom<br />

⋅ Kcmm<br />

⋅ Ksmm<br />

)<br />

Ati<br />

⎡ − Pef ⎤ m<br />

Qi = m ⎢<br />

⎥ . 10<br />

(3)<br />

⎣ Eamm<br />

⎦<br />

Em que:<br />

Qi = Vazão de retirada necessária para irrigação de todas as culturas no<br />

município, em m 3 .mês -1 ;<br />

Ati m = área total irrigada, considerando todos os tipos de cultura, no município e<br />

no mês (m), em ha;<br />

ETom = evapotranspiração de referência no município para o mês (m), em<br />

mm.mês -1 ;<br />

Kcmm = coeficiente de cultivo da cultura média no município para o mês (m),<br />

adimensional;<br />

Ksmm = coeficiente de umidade da cultura média no município para o mês (m),<br />

adimensional;<br />

Pefm = precipitação efetiva no município para o mês (m), mm.mês -1 ; e<br />

Eamm = eficiência de aplicação da cultura média no município para o mês (m),<br />

adimensional.<br />

7

24. A eficiência de aplicação adotada no projeto foi obtida dos resultados do Projeto<br />

São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2002) e os valores adotados foram os seguintes:<br />

• Irrigação por aspersão: Ea = 0,71; e<br />

• Irrigação localizada: Ea = 0,79.<br />

25. Como já foi expresso, para cada cultura considerada foi associado um método de<br />

irrigação mais freqüente, vinculando-se, dessa forma, os valores de Kc, Ks e Ea. Os valores da<br />

área irrigada, da evapotranspiração de referência da cultura e da precipitação efetiva de cada<br />

município, para cada mês, foram obtidos conforme descrito nos itens anteriores.<br />

26. A partir dos dados de área irrigada por cultura (Ai) foi possível associar a cada<br />

município uma “cultura média”, que é uma cultura fictícia, representada pela média ponderada<br />

(em relação às áreas individuais das culturas) dos parâmetros Kc, Ks e Ea, que ocupa a área<br />

irrigada total (Ati) do município, resultando em uma vazão de irrigação mensal igual ao<br />

somatório das vazões mensais demandadas individualmente por cada cultura.<br />

27. Uma vez estabelecida a cultura média de cada município, em cada um dos anos<br />

correspondentes aos Censos agropecuários, é feita uma interpolação linear de cada um dos<br />

quatro parâmetros que a definem (Kcm, Ksm, Eam e Ati), mês a mês, entre os Censos. Assim,<br />

obtiveram-se, em cada mês dos anos inter-censos, os parâmetros necessários para o cálculo das<br />

vazões de retirada.<br />

28. As vazões de retorno foram obtidas em função do método de irrigação, utilizandose<br />

a seguinte equação:<br />

( P P )<br />

Qr = Qi ⋅ +<br />

(4)<br />

Em que:<br />

p<br />

esc<br />

Qr = vazão de retorno da irrigação de todas as culturas no município, L d -1 ;<br />

Pp = perdas de água por percolação, adimensional; e<br />

Pesc = perdas por escoamento, adimensional.<br />

Adicionalmente,<br />

( P ) = − P − Ea<br />

Pp esc<br />

ev<br />

Onde:<br />

+ 1 (5)<br />

Pev = perdas de água por evaporação e arraste, adimensional; e<br />

Ea = eficiência de aplicação da cultura média no município.<br />

29. As perdas de água por evaporação e por arraste são consideradas iguais a 10,9%<br />

para irrigação por aspersão (fonte: ANA / GEF / PNUMA / OEA, 2002). No caso da irrigação<br />

localizada, as perdas por evaporação e arraste foram consideradas nulas.<br />

30. A vazão de consumo para irrigação foi obtida pela diferença entre a vazão de<br />

retirada e a vazão de retorno.<br />

31. Após a estimativa da vazão de retirada, de retorno e de consumo para cada um<br />

dos municípios, realizou-se o processo de agregação desses valores para cada bacia considerada.<br />

8

Utilizou-se, para isso, o critério de proporcionalidade da área dos municípios localizados na<br />

bacia.<br />

II.1.2. Abastecimento urbano<br />

1. Para a estimativa da vazão de retirada para o abastecimento urbano foram<br />

considerados os dados demográficos municipais dos Censos do IBGE (período 1940-2000):<br />

população total, população urbana e população atendida pelo sistema público de abastecimento<br />

de água.<br />

2. Em seguida, procedeu-se à estimativa do consumo per capita de cada Estado,<br />

cruzando-se as informações contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/IBGE,<br />

2000) referentes ao volume distribuído em cada município, com as provenientes dos Censos<br />

demográficos do IBGE, relativas ao número de domicílios atendidos pelo sistema público de<br />

abastecimento de água e ao número de habitantes por domicílio. Na estimativa do consumo per<br />

capita de cada Estado para o ano de 2000, foram desconsiderados, por apresentarem valores<br />

incomuns (que poderiam influenciar negativamente a média), os municípios fora da faixa: 70<br />

L.hab -1 .d -1 < q < 450 L.hab -1 .d -1 .<br />

3. Obteve-se, para cada estado (na área de interesse para o estudo), quatro faixas de<br />

retirada per capita, conforme apresentado na Tabela 2. Os municípios foram enquadrados, para<br />

obtenção dos valores de vazão, em função de sua população à época de cada censo. Isso permitiu<br />

que fosse contemplado o fato de que, em geral, os maiores consumos per capita estão associados<br />

aos municípios de maior população. A tabela 2 foi aplicada a todo o período do estudo (de 1931<br />

a 2001).<br />

4. A estimativa da vazão de retirada para abastecimento urbano em cada município<br />

foi feita pela equação:<br />

Qurb = Popurb . CP(Fxn)Estado (6)<br />

Onde:<br />

Qurb = vazão de retirada para abastecimento urbano, L.d -1 ;<br />

Popurb = população urbana atendida, hab; e<br />

CP(Fxn)Estado = retirada per capita da faixa “n” na qual se enquadra o município,<br />

L.hab -1 .d -1 (tabela 2).<br />

9

Tabela 2. Coeficientes de retirada urbana per capita calculados, em litros/(habitante.dia),<br />

conforme o Estado considerado e a faixa de população do município<br />

Estado Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4<br />

Número de habitantes < 10.000 10.000 a 100.000100.000 a 500.000 > 500.000<br />

Pará 196 225 259 303<br />

Tocantins 180 207 239 279<br />

Maranhão 157 181 209 244<br />

Pernambuco 180 207 239 280<br />

Alagoas 227 269 303 354<br />

Sergipe 68 - - -<br />

Bahia 151 176 201 237<br />

Minas Gerais 186 217 248 291<br />

São Paulo 225 263 301 353<br />

Paraná 170 196 226 264<br />

Santa Catarina 203 233 269 315<br />

Mato Grosso do Sul 220 253 291 341<br />

Mato Grosso 267 307 354 414<br />

Goiás 163 193 217 253<br />

Distrito Federal - - - 257<br />

5. A partir das vazões retiradas para abastecimento urbano de cada um dos<br />

municípios considerados, foi calculada a vazão total de retirada para abastecimento urbano<br />

referente à bacia contribuinte a cada uma das sub-bacias, pelo somatório das vazões de todos os<br />

municípios cujas sedes encontram-se na área de drenagem da respectiva usina hidrelétrica.<br />

6. No caso da região do Alto Tietê (à montante da usina de Edgard Souza,<br />

inclusive), dada a peculiaridade do sistema de abastecimento de região metropolitana de São<br />

Paulo, optou-se por utilizar os dados de produção das estações de tratamento de água para<br />

abastecimento público e das vazões transpostas fornecidos pela SABESP e pela EMAE,<br />

obedecendo ao arranjo do sistema montado, considerando as transposições de vazão que o<br />

compõem (sistemas do Alto Tietê, Claro, Guarapiranga-Billings, Grande, Cotia e Cantareira), no<br />

lugar dos valores obtidos pelo Consórcio Fahma/Dreer para o abastecimento urbano. Maiores<br />

detalhes sobre as características do sistema e da metodologia utilizada no Alto Tietê para<br />

calcular as vazões de retirada para o abastecimento urbano do Alto Tietê podem ser encontrados<br />

no relatório da revisão das séries de vazões do rio Tietê (“Serviços de Consultoria para Projeto<br />

de Consistência e Reconstituição de Séries de Vazões Naturais – Bacia do rio Tietê – Relatório<br />

Final”, Dezembro de 2003 – Contrato ONS / DPP n o 059/2003, Consórcio Enerconsult –<br />

Hidrosistem – Internave).<br />

7. A vazão de retorno considerada foi 80% da vazão de retirada (NBR 9649 -<br />

ABNT) para todas as bacias, exceto a do Alto Tietê. Para esta bacia, foi utilizada uma taxa de<br />

retorno de 85% da vazão de retirada, valor este que vem sendo utilizado pela SABESP.<br />

10

8. A vazão de consumo para abastecimento urbano foi obtida pela diferença entre a<br />

vazão de retirada e esta vazão de retorno.<br />

II.1.3. Abastecimento rural<br />

1. Para o abastecimento rural considerou-se, além da população rural (do Censo do<br />

IBGE), também a urbana não atendida pelo sistema público de abastecimento. No cálculo das<br />

vazões utilizou-se, no caso das populações rural e urbana não atendidas, os coeficientes de<br />

retirada rural per capita. Considerou-se, portanto, que as duas parcelas tendem a se abastecer de<br />

água de forma semelhante (difusa, não-estruturada). No caso da população rural atendida por<br />

rede geral, utilizaram-se os mesmos per capita da população urbana.<br />

2. Por outro lado, a análise dos dados do IBGE revelou um número crescente de<br />

domicílios rurais abastecidos por rede geral, daí a metodologia utilizada considerar duas<br />

situações distintas na estimativa das vazões de retirada:<br />

• No caso em que a população atendida por rede geral no município é inferior à<br />

população urbana, a retirada e o retorno para o abastecimento do restante da<br />

população urbana têm efetivamente perfil rural;<br />

• No caso em que a população atendida por rede geral no município é superior à<br />

população urbana, partiu-se do princípio de que toda a população atendida,<br />

seja ela urbana ou rural, é abastecida com retirada per capita que mais se<br />

aproxima do perfil urbano. Entretanto, em ambos os casos o retorno foi<br />

considerado como de perfil rural.<br />

3. Os valores de retirada rural per capita adotados foram aqueles propostos pela<br />

ANA (2003) no documento “Base de Referência para o Plano Nacional de Recursos Hídricos”<br />

(Tabela 3).<br />

Tabela 3. Retirada rural per capita, conforme a Unidade da Federação<br />

Estados<br />

Consumo per capita<br />

L / (habitante / dia)<br />

AL, GO, PI 70<br />

AC, BA, CE, DF, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE,<br />

PR, RN, RO, SE, SC, TO<br />

100<br />

AM, AP, MG, RJ, RS, RR, SP 125<br />

Fonte: ANA (2003).<br />

4. A estimativa das vazões retiradas para abastecimento rural foi efetuada, para cada<br />

município pertencente à bacia de drenagem, pelo produto entre a respectiva população (rural e<br />

urbana não-atendida por rede) e o seu per capita. A vazão total de retirada para abastecimento<br />

rural foi obtida pelo somatório das vazões correspondentes a todos os municípios pertencentes à<br />

respectiva bacia, considerando-se o percentual da área de município contido na área da bacia.<br />

5. Em geral, inexistem sistemas de esgotamento para a condução das vazões de<br />

retorno no caso do abastecimento rural. O retorno, nessas condições, deve ser difuso e,<br />

conseqüentemente, inferior ao do abastecimento urbano, mas certamente não desprezível. Pela<br />

11

consulta à literatura, não foi possível identificar um valor de referência, o que motivou a adoção<br />

do valor 0,5 como taxa de retorno.<br />

6. A vazão de consumo foi considerada como a diferença entre as vazões de retirada<br />

e de retorno.<br />

II.1.4. Criação animal<br />

1. A estimativa da série de vazões destinadas à criação dos rebanhos foi feita a partir<br />

do número de cabeças, disponível nos Censos Agropecuários do IBGE (os mesmos utilizados no<br />

item II.1.1). Para os anos entre os Censos, realizou-se a interpolação linear. Para o período<br />

anterior a 1940 e posterior a 1996, realizaram-se extrapolações. O rebanho de cada município no<br />

mês desejado foi multiplicado pelos respectivos coeficientes per capita de consumo de água de<br />

cada espécie animal (Tabela 4).<br />

Tabela 4. Coeficientes per capita para espécies animais.<br />

Espécie Animal Consumo (litros / dia)<br />

Bovino 50<br />

Suíno 12,5<br />

Bubalino 50<br />

Eqüino 50<br />

Asinino 50<br />

Muar 50<br />

Ovino 10<br />

Caprino 10<br />

Aves* 0,36<br />

Fonte: Adaptado de TELLES, 2002. *SRH/BA, 2003.<br />

2. A estimativa da vazão retirada para criação animal por município foi feita pela<br />

equação:<br />

Qanim = ∑(Rebe. qe) (7)<br />

Em que:<br />

Qanim = vazão de retirada para abastecimento animal por município, L dia -1 ;<br />

Rebe = rebanho do município para cada espécie animal (e), obtida por<br />

interpolação entre os Censos do IBGE;<br />

qe = vazão per capita por espécie animal (e), L animal -1 dia -1 (tabela 4).<br />

12

3. A estimativa das vazões de retirada para criação animal (associada ao rebanho<br />

correspondente a cada espécie animal) foi realizada utilizando o critério de proporcionalidade da<br />

área de cada município localizado na bacia de drenagem do respectivo aproveitamento<br />

hidroelétrico, sendo a vazão total retirada obtida pelo somatório das vazões correspondentes a<br />

todos municípios pertencentes à bacia.<br />

4. A vazão de retorno para a criação animal foi estimada em 20% da vazão de<br />

retirada.<br />

5. A vazão consumida foi considerada como sendo a diferença entre as vazões de<br />

retirada e de retorno.<br />

II.1.5. Abastecimento industrial<br />

1. A metodologia adotada para estimativa das séries de vazões relacionadas ao<br />

abastecimento industrial foi desenvolvida com base no valor monetário da produção ao longo do<br />

período de estudo (1931-2001), obtido dos Censos industriais (1940, 1950, 1970, 1980, 1985) e<br />

nas Pesquisas Industriais Anuais (1990, 1995 e 2001), na quantidade produzida por tipo de<br />

indústria, no ano de 2001, e na relação entre essa quantidade e o volume de água necessário à<br />

produção de cada unidade – função do processo industrial adotado.<br />

2. Estimar vazões para os diversos tipos de atividade industrial implica em conhecer<br />

valores de referência do consumo de água em cada um deles. Para esse fim, foram utilizados<br />

valores apresentados no “Manual de Procedimentos para Outorga de Uso da Água na Indústria e<br />

Mineração – Bacia do Paraíba do Sul”, elaborado pela Superintendência de Outorga e Cobrança<br />

da Agência Nacional de Águas, em 2002.<br />

3. Os Censos industriais (1940-1985) e as pesquisas industriais (1990-2001) do<br />

IBGE apresentam informação, por município, do valor da produção industrial segundo a<br />

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.<br />

4. Foi realizado um agrupamento das categorias de indústria do manual elaborado<br />

pela ANA para compatibilizá-las com as classes de indústrias definidas pelo CNAE, e adotadas<br />

pelo IBGE. Desta forma, foi elaborada a Tabela 5, baseada na Pesquisa Industrial Anual 2001,<br />

que relaciona valor da produção e a quantidade produzida para as classes do CNAE, e os valores<br />

de consumo de água do manual da ANA. Os códigos constantes da tabela são adaptados do<br />

CNAE, mas diferem dele por possuir apenas 3 dígitos, ao contrário do 8 dígitos usados no<br />

CNAE. Para a aplicação desta tabela aos outros Censos do IBGE, os valores da produção<br />

industrial são convertidos para dólar americano, em valor nominal da época.<br />

5. A estimativa da vazão retirada para abastecimento industrial por município é dada<br />

pelo somatório das vazões demandadas por cada classe de indústria pela equação:<br />

Qind<br />

∑<br />

(Pp<br />

. V p )<br />

= (8)<br />

31.<br />

536.<br />

000<br />

Em que:<br />

Qind = vazão de retirada para abastecimento industrial no município, m 3 s -1 ;<br />

Pp = valor da produção anual do produto Y (p), no município, em US$ ;<br />

Vp = volume retirado anualmente para a produção de uma unidade do produto Y<br />

(p), L US$ -1 , (Tabela 5); e<br />

31.536.000 = fator para correção de unidades.<br />

13

Tabela 5. Parâmetros utilizados na estimativa das vazões de captação e retorno da<br />

indústria.<br />

Código Atividade<br />

Parâmetros (m3/US$)<br />

Retirada (Vp) Retorno (Vrp)<br />

100 Extrativa Mineral 0,13233 0,10586<br />

150 Produtos Alimentares 0,02708 0,02166<br />

159 Bebidas 0,00998 0,00870<br />

160 Fumo 0,00564 0,00451<br />

170 Têxtil 0,03064 0,02451<br />

180 Vestuários, Calçados e Art. de Tecidos<br />

Couros e Peles, Artefatos para<br />

0,03052 0,02442<br />

190 Viagens 0,01474 0,01179<br />

201 Madeira 0,05039 0,04031<br />

210 Papel e Papelão 0,08545 0,06836<br />

220 Editorial e Gráfica 0,00001 0,00001<br />

240 Química 0,02304 0,01843<br />

245 Produtos Farmacêuticos e Veterinários 0,00560 0,00448<br />

247 Perfumaria, Sabões e Velas 0,00753 0,00602<br />

251 Borracha 0,00134 0,00107<br />

252 Produtos de Matérias Plásticas 0,00023 0,00018<br />

260 Transformação de não metálicos 0,00492 0,00394<br />

270 Metalúrgica 0,01013 0,00811<br />

290 Mecânica 0,01132 0,00905<br />

310 Material Elétrico de Comunicações 0,00001 0,00001<br />

340 Material de Transporte 0,00551 0,00440<br />

360 Mobiliário 0,12274 0,09838<br />

900 Genérica 0,02713 0,02176<br />

6. A vazão de retorno do abastecimento industrial, para cada município, foi estimada<br />

pela equação:<br />

Qr.<br />

ind<br />

∑<br />

(Pp<br />

. Vrp<br />

)<br />

= (9)<br />

31.<br />

536.<br />

000<br />

Em que:<br />

Qr.ind = vazão de retorno do abastecimento industrial no município, m 3 s -1 ;<br />

VPp = valor da produção anual do produto Y (p), no município, em US$ ;<br />

Vrp = volume retornável anualmente da produção de uma unidade do produto Y<br />

(p), L US$ -1 , (Tabela 5); e<br />

31.536.00 = fator para correção de unidades.<br />

14

II.2. Cenário de evolução para o período de 2002 a 2010<br />

II.2.1. Premissas para a estimativa dos cenários<br />

1. A elaboração de cenários foi necessária no âmbito do projeto para definir<br />

tendências de variação nas vazões destinadas aos usos consuntivos. Foram analisados três<br />

cenários, a saber: Cenário A (Tendencial), Cenário B (Normativo) e Cenário C (Otimista).<br />

2. O Cenário A assume que a situação atual não deve experimentar grandes<br />

mudanças no futuro, supondo que as variáveis determinantes do cenário continuem seguindo a<br />

mesma tendência.<br />

3. As “taxas tendenciais” para evolução dos usos consuntivos foram calculadas<br />

considerando a variação que ocorreu nos últimos cinco anos, de 1997 a 2001.<br />

4. Em particular, no caso da irrigação, que depende da precipitação, altamente<br />

variável de um ano a outro, utilizaram-se as mesmas taxas tendenciais de evolução da área<br />

irrigada no período 1997 a 2001 para projetar a área irrigada no período 2002 a 2010, e a partir<br />

daí obter, conforme a metodologia descrita, as vazões de retirada, retorno e consumo relativas a<br />

esse uso. Destaca-se que os dados de precipitação para os três cenários foram mantidos<br />

constantes e iguais ao total anual publicado nas Normais Climatológicas – INMET.<br />

5. Os pressupostos fundamentais para o Cenário B dizem respeito ao crescimento do<br />

PIB, como indicador de atividade econômica, e aos efeitos positivos que adviriam dos programas<br />

inseridos no Plano Plurianual de Ação – PPA – 2004/2007 do Poder Executivo Federal.<br />

6. Observa-se certa correspondência entre o crescimento do PIB industrial e a taxa<br />

de consumo de água pelo setor. Os anos de maior elevação do PIB setorial correspondem aos de<br />

maior incremento do consumo de água. Nos anos em que o PIB decresce, haja vista a capacidade<br />

instalada nos anos anteriores, a taxa de aumento do consumo cai, mas não de forma<br />

correspondente à queda do PIB setorial.<br />

7. O terceiro cenário estudado (Cenário C) foi concebido de forma otimista, pois<br />

incorpora a expectativa de superação das metas propostas para o cenário B.<br />

II.2.2. Taxas adotadas para os cenários<br />

1. Conforme visto no item II.1.1 (“Cálculo das áreas irrigadas”), a extrapolação da<br />

área irrigada do período 1996/2001 na bacia do rio Tietê é dada pela tendência entre os dois<br />

últimos censos (1985-1996).<br />

2. Para o Cenário A (Tendencial) a taxa utilizada foi, para todas as bacias, a média<br />

dos últimos cinco anos da série.<br />

3. Em função das características diferenciadas para os dois trechos da bacia do rio<br />

Tietê, a montante e a jusante do aproveitamento de Barra Bonita, as taxas finais para cada um<br />

dos cenários são apresentadas nas Tabelas 6 e 7.<br />

III. RESULTADOS<br />

1. No anexo são apresentadas as séries históricas de vazões de consumo das usinas<br />

de Ponte Nova, Billings, Guarapiranga, Edgard de Souza, Barra Bonita, Álvaro Souza Lima<br />

(Bariri), Ibitinga, Mário L. Leão (Promissão), Nova Avanhandava e Três Irmãos, para o período<br />

de 1931 a 2001 e, também, os resultados para o Cenário A (Tendencial) para o período 2002 a<br />

2010.<br />

15

Tabela 6. Taxas anuais de incremento das vazões para os usos consuntivos e da área<br />

irrigada na bacia do rio Tietê, à montante de Barra Bonita, nos Cenários A, B e C<br />

URBANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Cenário A 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%<br />

Cenário B 1,60% 1,60% 1,60% 1,70% 1,85% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />

Cenário C 1,60% 1,60% 1,80% 2,00% 2,20% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40%<br />

RURAL<br />

Cenário A 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />

Cenário B 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />

Cenário C 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />

ANIMAL<br />

Cenário A 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%<br />

Cenário B 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,92% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%<br />

Cenário C 0,90% 0,90% 0,90% 0,95% 0,95% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%<br />

INDUSTRIAL<br />

Cenário A 1,17% 0,00% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17%<br />

Cenário B 1,17% 0,00% 1,25% 1,50% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%<br />

Cenário C 1,17% 0,00% 1,50% 2,25% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />

IRRIGAÇÃO<br />

Cenário A 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />

Cenário B 3,00% 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />

Cenário C 3,00% 3,00% 3,10% 3,20% 3,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />

Tabela 7. Taxas anuais de incremento das vazões para os usos consuntivos e da área<br />

irrigada na bacia do rio Tietê, à jusante de Barra Bonita, nos Cenários A, B e C<br />

URBANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Cenário A 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />

Cenário B 2,00% 2,00% 2,00% 2,20% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%<br />

Cenário C 2,00% 2,00% 2,20% 2,50% 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%<br />

RURAL<br />

Cenário A -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00%<br />

Cenário B -4,00% -4,00% -3,80% -3,50% -3,20% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00%<br />

Cenário C -4,00% -4,00% -3,50% -3,00% -2,50% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%<br />

ANIMAL<br />

Cenário A -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%<br />

Cenário B -0,15% -0,15% -0,15% -0,10% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%<br />

Cenário C -0,15% -0,15% -0,10% -0,05% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%<br />

INDUSTRIAL<br />

Cenário A 1,10% 0,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%<br />

Cenário B 1,10% 0,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%<br />

Cenário C 1,10% 0,00% 1,50% 2,00% 2,50% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%<br />

IRRIGAÇÃO<br />

Cenário A 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%<br />

Cenário B 3,30% 3,30% 3,30% 3,40% 3,45% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%<br />

Cenário C 3,30% 3,30% 3,30% 3,60% 3,90% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%<br />

IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES<br />

1. A presente Nota Técnica conclui pela adequabilidade da metodologia estabelecida<br />

e satisfatoriedade dos resultados provenientes de sua aplicação, frente às limitações quanto à<br />

disponibilidade de dados básicos enfrentada ao longo do desenvolvimento do projeto de<br />

estimativa das vazões de uso consuntivo na bacia do rio Tietê. Ressalta-se, contudo, que no caso<br />

particular do abastecimento urbano para o Alto Tietê, optou-se por considerar os valores<br />

constantes do “Projeto de Revisão de Vazões Naturais na Bacia do Tietê”, que foram informados<br />

pela SABESP e EMAE, conforme descrito no item II.1.2 desta Nota Técnica.<br />

2. Com relação à extrapolação para o período 2002-2010, recomenda-se que o<br />

Cenário A (Tendencial) seja o adotado, tendo em vista que o mesmo abrange um período<br />

16

elativamente curto a partir da data atual e que, de fato, existem fortes limitações de recursos<br />

financeiros no Orçamento da União para o ano de 2004, o que impede a implementação de todos<br />

os investimentos considerados no Cenário B (Normativo).<br />

3. Os resultados obtidos com esse projeto permitem que os usos consuntivos que<br />

ocorreram no passado sejam incorporados na revisão das séries de vazões naturais, além de<br />

fornecer cenários futuros de usos da água.<br />

4. Cabe ressaltar que os dados e resultados do projeto são importantes para o<br />

planejamento dos recursos hídricos, e em particular, para o planejamento da operação e expansão<br />

da geração no Sistema Interligado Nacional – SIN.<br />

5. Recomendamos que os dados e resultados do projeto sejam incorporados no<br />

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, possibilitando a sua utilização no<br />

planejamento e implementação dos instrumentos de gestão e do sistema de gerenciamento de<br />

recursos hídricos para a bacia do rio Tietê.<br />

6. Reconhecendo que o presente projeto é ainda o primeiro passo no sentido de<br />

incorporar os usos múltiplos nas séries de vazões naturais, destaca-se a importância do mesmo<br />

na definição de linhas de pesquisa a serem desenvolvidas visando a supressão das deficiências<br />

encontradas e o contínuo aperfeiçoamento metodológico.<br />

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS PELO CONSÓRCIO E<br />

RELACIONADAS NESTA NOTA TÉCNICA<br />

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – Superintendência de Planejamento de Recursos<br />

Hídricos. Memorial descritivo do cálculo da demanda humana de água no documento<br />

“Base de Referência para o Plano Nacional de Recursos Hídricos”, Brasília, 2003.<br />

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - Superintendência de Outorga e Cobrança, Manual de<br />

Procedimentos para Outorga de Uso da Água na Indústria e Mineração – Bacia do Paraíba<br />

do Sul, Brasília, 2002.<br />

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS / GEF / PNUMA / OEA, Projeto São Francisco –<br />

Estimativa da eficiência do uso da água pela irrigação na Bacia do São Francisco, Brasília,<br />

2002.<br />

ALLEN, G.A., PEREIRA, L.S., RAES, D., SMITH, M., Crop Evapotranspiration: Guidelines<br />

for predicting crop water requirements), FAO Irrigation and Drainage Paper - n o 56, Roma,<br />

1998.<br />

CODEVASF. Evolução das Áreas Irrigadas (Quadro 29). Disponível em: <<br />

http://www.codevasf.gov.br/vale/hist_vantagens.htm >. Acesso em 13 de fevereiro de 2004<br />

DOORENBOS, J. e PRUITT, W., Guidelines for predicting crop water requirements, FAO<br />

Irrigation and Drainage Paper - n o 24, Roma, 1977.<br />

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa Nacional de<br />

Saneamento Básico, 2000. SEDU / PR, 2002. CD-ROM.<br />

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,<br />

Normais Climatológicas (1931-1960), Rio de Janeiro, 1979.<br />

17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,<br />

Normais Climatológicas (1961-1990), Brasília, 1992.<br />

TELLES, D. A. Água na Agricultura e Pecuária. In. Águas Doces no Brasil: Capital<br />

Ecológico, Uso e Conservação. 2.ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 305-336.<br />

A tenciosamente,<br />

ALAN VAZ LOPES<br />

Engenheiro Civil<br />

10.480-D CREA/DF<br />

JOSÉ LUIZ GOMES ZOBY<br />

Geólogo<br />

5.061.536.034-D CREA/SP<br />

MARCOS AIRTON DE SOUSA FREITAS<br />

Engenheiro Civil<br />

1.168-D CREA/PI<br />

RAFAEL CARNEIRO DI BELLO<br />

Engenheiro Civil<br />

166.895/D CREA/RJ<br />

De acordo, de de 2004<br />

Dr. Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho<br />

Superintendente de Usos Múltiplos<br />

BOLIVAR ANTUNES MATOS<br />

Engenheiro Civil<br />

9.606/D CREA/CE<br />

MÁRCIO TAVARES NÓBREGA<br />

Engenheiro Civil<br />

11.472/D CREA/CE<br />

MARTHA REGINA VON BORSTEL SUGAI<br />

Engenheira Civil<br />

6.308/D CREA/PR<br />

18

<strong>Anexo</strong><br />

Tabelas com as Séries de Vazões Médias Mensais de Usos Consuntivos<br />

das Usinas na Bacia do Rio Tietê<br />

(OBSERVAÇÃO: AS TABELAS DESTE ANEXO JÁ ESTÃO INCORPORADAS NA RESOLUÇÃO)<br />

19